【夢見ノ記】第六話 夢に雨は降るか

【夢見ノ記】シリーズ

第一話→ https://slib.net/104460

第二話→ https://slib.net/105423

第三話→https://slib.net/107520

第四話→http://slib.net/110096

第五話→ https://slib.net/110553

屋根にあたる雨の音を聞きながら、守は思わずため息をついた。あの時期が近づくのを否応なしに思い出す。カレンダーの日付もそうで、刻一刻と目の前に現実を見せてくる。

憂鬱な気分で、守は枕に突っ伏した。眠りの浅い日が続けば疲労する。今日もあまり良く寝られそうにない。

枕の下に手を入れる。そこから小さな袋を取り出して、袋の口を開いた。少し乾燥した葉が数枚。それは特別な〈夢〉の花の葉だった。

葉を口に放りこみ、もぐもぐと噛む。以前よりも薄れてしまったが、かすかな甘みと香りが口の中に広がる。ふううっと息を吐き、だんだんと気持ちが落ち着いてくるのを感じる。とろとろと眠くなる瞬間が訪れて、守は糸が切れるように眠りに落ちた。

*******

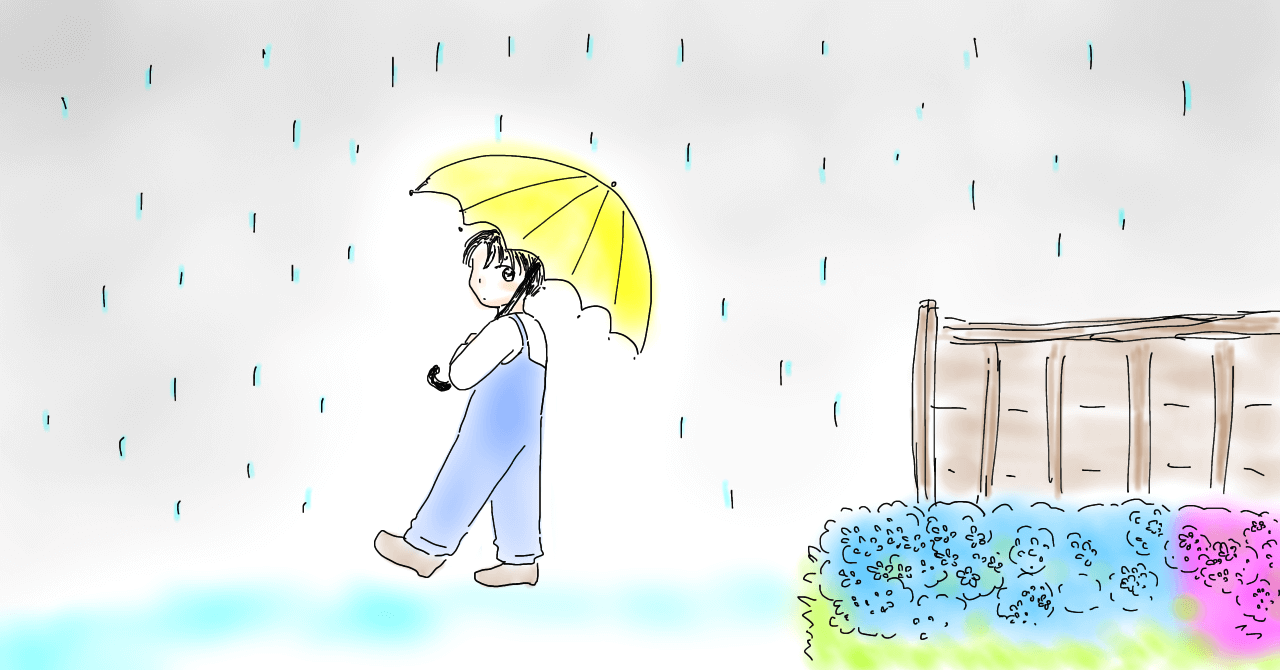

雨が降る。さした傘にパタパタと落ちる雨音を聞きながら、睡は水たまりをよけて歩く。昨晩から続く雨はまだやみそうになかった。

睡は雨が特に嫌いではなかった。黄色い傘をくるくる回して見上げると、布越しに水滴が透けて見えて、雨粒の丸い点々がころころ踊る。しずくの音が楽しげな音楽を鳴らしているようで、浮き浮きと跳ねながら地面の水たまりをよけた。

「こんにちは~」

「いらっしゃい。今日はいつもより早いねえ」

店に顔を出した睡に、質屋は言った。本当は質屋へ来る前に守の家を訪ねたが、何度呼んでも返事がないので諦めたのだ。

「守んちへ行ったけど留守だったから。先にエバちゃんとこ来たんだ」

「へえ。守がねえ」

質屋は時計を見て、怪訝そうに顔を曇らせる。

「もしかしたら眠りこけてるのかもしれないね。あの坊やが、こんな雨の日に出かけるとは思えないから」

「守って、雨嫌いなの?」

「こういう日はたいてい、家にこもってて寝てることが多いのさ」

それにしては寝過ぎではないか、と睡は思った。もうとっくに昼を過ぎている。

「もしかして、体調悪くて寝こんでたりしないかな」

睡が言うと、質屋はさらりと「そんなに心配なら帰って様子を見てくるがいいよ」と返す。そうは言っても、勝手に家へは上がれないし鍵もかかっているはずだ。

質屋はにんまりと悪そうな笑みを浮かべた。

「いいことを教えてあげよう」

質屋は睡に耳打ちして、守がどこに家の合鍵を隠しているかを話してくれた。そんなことをよく知っているものだと、呆れるよりも感心してしまう。

「これはアタシが言ったってのは、内緒だよ」

「エバちゃん……内緒の話が多すぎない?」

いひひひ、と笑う質屋。笑い顔はどこか狐に似ているが、中身はとんだ狸かもしれない。

手製のおにぎりとらっきょう漬けを持たせて、質屋は睡に言った。

「一応、頼まれて来たっていう大義名分にね。アタシからだと言えば、むげには追い返さないだろう。多めに用意したから、あんたも一緒にお食べ」

睡は礼を言って店を出た。雨足は少し強くなり、風も出てきた。預かったかごを濡らさないように抱えて歩く。肩に傘の柄をのせ、両手で覆うようにかごを持つ。

思わぬ突風が吹いて、傘が飛んでいった。慌てて傘を追いかける。ぬかるんだ地面に足を取られて、あっと思ったときには水たまりに転んでいた。

服は濡れたが、かごは無事に済んだので安心した。睡は傘を拾い、また歩きだす。

守の家に着いたとき、念のためもう一度呼び鈴を鳴らした。待っていると、玄関の方に近づく足音が聞こえてくる。どうやら起きていたようだ。

玄関の戸が開き、顔色の悪い守が顔を出した。睡を見て、ギョッとしたように目を見開く。

「お前、その格好どうした!」

あらためて自分の姿を見下ろして、守が言うのも仕方ないと思った。服は濡れて泥も飛び散っている。顔にも固まった泥がついていた。えへへ、と笑って睡は「転んじゃった」と言った。

守は睡を家にあげて、洗面器にはったお湯とタオルを出してくれた。顔の泥を落とし、手足を拭いてすっきりした。着替えだと言って渡してくれたのは、少し大きめのズボンとシャツだったので、余ってしまう袖と裾をたくしあげて着る。

「俺の古着だからって文句は言うなよ」

「言わないよ~。物持ち良いんだね」

古着からは防虫剤の、つんとした匂いがした。箪笥から出したばかりの匂いだ。

守は温かいお茶を出してくれた。気遣いの言葉はないが、体が冷えただろうと思って用意してくれたのは間違いない。湯呑みに手をそえると、熱で手の平が温まってくる。

質屋がくれたおにぎりとらっきょう漬けが、皿に盛ってちゃぶ台に置かれた。睡はおにぎりを手に取りかぶりつく。塩加減が絶妙だと思った。

守は傍にあぐらをかいて座り、食べるでもなく黙っている。

「エバちゃんが守にも、って渡してくれたんだよ。あ、でもおなか空いてない?」

「ああ、後でもらう」

言葉少なく返事をして、また黙って俯く。怒っているのかなと思ったが、そうでもないようだ。よく見れば顔は青ざめ、眉間にしわを寄せて苦しそうである。

睡はひょいっと立ちあがり、守の額に手をあてた。熱かった。

「え! 守、熱あるじゃん! 寝てなよ」

「お前が来たんだろうが」

「邪魔なら俺すぐ帰るから。寝てなって!」

「そうしてくれ」

睡は慌てて立ちあがり、「じゃあね」と言う。守は無言だ。気にはなったが、ここは帰ったほうがいいだろうと思い、睡は玄関へと廊下を歩く。

鳥が飛んできて、睡の肩にとまった。

「ごめん。今日はもう帰るよ」

鳥がくちばしでつつくので、「あ、餌が欲しいの?」と睡は尋ねた。鳥は、そうだと言いたげな瞳で見つめ返す。

睡は困った。守は具合が悪そうなので、鳥の餌をあげることまで気は回らないかもしれない。このまま帰るわけにもいかないし、どうしようと考えたすえ、居間へと引き返した。

「ごめん、守。鳥ちゃんの餌だけあげたら、すぐ帰るから……」

その先の、言葉が出なかった。居間の畳には守が倒れていた。

放っておくわけにもいかなくて、睡はあたふたと守の看病にいそしんだ。

体を動かせないので居間に寝転んだままにして、冷やしたタオルを頭にのせてみる。熱が高い。声をかけると呻くような返事をしたので、意識はあるようだ。

何かかける布か枕でもないかと、勝手に悪いとは思ったが部屋を探す。寝室らしき部屋に枕と布団が敷いたままなのを見つけた。中に入り、枕と掛け布団を取ろうと手を伸ばす。枕の下から、小袋が出てきた。嗅いだことのある匂いに気づき、睡は緊張した。

だめだと思いつつも、好奇心に負けて小袋を開いた。中には、〈夢〉の花の葉が数枚入っている。ほのかに甘い香りがする。

睡はしばらく小袋を見下ろした。「ごめん」と、そこにいない持ち主に言い訳をして、葉の入った小袋を自分のポケットに突っこんだ。枕と布団を抱えて、居間へと戻る。

守はうずくまって寝ている。枕に頭をのせてやり、布団をかけて、ときどき額にあてたタオルを交換して冷やす。苦しそうに咳きこんだので水を飲ませた。

外から聞こえる雨音を聞きながら、寝ている守の傍で、睡は鳥に水飴をあげる。食べ終えた鳥は、気遣わしげに守の周囲をちょんちょん歩いて、様子を窺っている。

雨はやみそうにない。屋根を打つ水の音が嫌によく響いて聞こえた。この家はこんなに閑散としていただろうか。しん、とした静けさが少し怖く感じられる。

守が身じろぎしたので、額から落ちたタオルを交換した。声をかけると、いくぶん調子が戻ったような声色で返事をした。

「すまないな」と柄にもなく素直に言われると、睡もどう返していいのか困惑してしまう。

「助かった。もういいから、帰れ」

あまり日が暮れると危ないからと。相変わらずぶっきらぼうな言い方で、不器用な守の気遣いがおかしくて睡は笑った。

「じゃあね、守。あったかくして、よく休んで。鳥ちゃんには餌あげたから大丈夫だよ。服借りていくけど、今度返すから」

矢継ぎ早に言って、睡は立ちあがる。

ふっと守が何か言いかけたので、睡は聞き返した。

「雨……まだ降ってるか」

「うん、さっきよりも弱まったかな。でもまだ、やみそうにないね」

「そうか」

守の声は弱々しくて、なんだか哀れみを誘う。睡は思わず、「俺、居ようか?」と聞いていた。守は首を横に振ったが、その動作も力がない。

「夢でも、雨は降るのか?」

守は濡れたタオルを目元にかぶせて、天井を仰ぐ。はあ、と微かな息を吐いた。

「なんでもない。ひきとめて悪かったな。もう帰れ」

ばつの悪そうな声で言い、守は睡に背を向けて寝る。

睡は何かかける言葉を探したが、何も言わなかった。小袋を押しこんだポケットに触って、そこにあるのを確認する。そのまま返すことなく、守の家を出た。

睡は傘をさして、逃げるように小雨の中を走っていった。

その晩の夢で、睡は質屋の庭に来ていた。若い質屋は「おや?」と少し驚いた顔をした。本当は尋ねる予定ではなかったのだが、今日の葉っぱのこともあって、睡は早く誰かに相談したかったのだ。

「はっはあ。守の家から、あの葉をとってかえって困ってる、とねえ」

質屋は面白そうに言うが、睡としてはどうしたものやら戸惑っているのだ。これは泥棒ではないか。だが守が、この葉を使うのは良くないことのように思え、また使ってほしくない気持ちもあった。

質屋はぴんときたようで、睡にぐぐっと顔を近づけて囁いた。

「あんた、花屋から何か聞いたんだね?」

睡は目を泳がせたのち、こくりと頷く。

「誰にもどうにもできないことってのはあるんだよ。葉は返しておくんだね」

「でもさ……」

「守はあんたに何か言ったのかい?」

睡は押し黙った。首を横に降る。

「だったら、放っておいておやり」

「でも、守は……つらそうだったんだ」

質屋はぐっと言葉につまり、哀れむような静かな眼差しで睡を見下ろした。

夢の花を使いすぎることが体に悪いのならば、葉だけでも強い影響を与えるのではないかと睡は思った。守が夢を見ない体質だといっても、体に悪影響が出るのではないか。なにより、あんな苦しそうな守の姿を見るのが嫌だった。

落ちこむ睡に、質屋は言った。

「悲しみは、人それぞれのものだよ。他人が勝手にああだこうだと計るものでも、計れるものでもない。まして、自分と同じだというのも、とんだ思い違いだよ」

睡には耳に痛い言葉だった。質屋の言うことはもっともだ。恥ずかしくて、睡は顔をあげられない。

「ごめん……エバちゃん」

「それは、アタシじゃなく守に言うんだね」

「うん。でも、どうしよう……守は怒るよね」

「あの坊やのことだから、なくなってるのに気づいてそうだねえ。これは素直に謝るしかないよ」

睡は消え入りそうな声で「うん」と答えた。

「あれを返せ」

守は開口一番に言った。

睡は「ごめん」と謝ったが、怖くて守の顔をまともに見られない。

守が差しだす手の平に、葉の入った小袋を渡した。

「もう来るな」

冷たい声だ。守の声は本気だった。

「でも、鳥ちゃんは……」

「鳥の世話は俺がしておいてやる。取り引きできる品が手に入ったら、それと交換だという約束も守る。だが、もうこの家には入らせない」

「帰れ」と言い捨てられた。玄関の戸を閉められて、目の前で鍵をかけられる。ガチャンという鈍い音が、耳にも胸にも重く響いた。

何を言っても、守は開けてくれないだろう。睡はきびすを返して、とぼとぼと歩く。昨日までの雨が嘘のように、今日はからりと晴れている。地面には水たまりが少し残っていた。泥水を足ですくうと、水たまりに映った景色が歪んで元に戻る。睡はじっと地面を見下ろしていた。

「なんか、腹立ってきた」

声に出すと、余計にふつふつと怒りがわいてきた。睡は振り返り、守の家へ駆け戻った。

玄関の戸は鍵が閉められている。呼んでも出てくるはずはないと分かっていたので、睡は質屋に教えてもらった合鍵を探した。その鍵は難なく見つかって、玄関を開けて睡は家に入った。

不法侵入など知ったことか。言われっぱなしで追い返されるなど性に合わない。最初は悪いことをしたと思ってしおらしくしていたし、守の一方的な突きはなす態度に驚いた。しかし、言いたいことも言えずに帰るなんてできなかった。

どかどかと廊下を走り、居間へ押しいる。居間に守はいた。座って洗濯物を畳んでいる姿で、目を丸くして突然入ってきた睡を見つめる。

「お、おまっ。え。どっ、どこから入ってきた!」

「玄関だよ!」

守は何を言われたのか理解できなかったように、ぽかんとしていた。

「はあ?」

「合鍵使ったんだよ」

守の顔が紅潮する。間抜けな顔から一転して怒った顔に変わる。

「あのクソばばあ! 鍵のことまで喋ったのか」

手にしていた洗濯物を叩きつけて、守は悪態をつく。

「そんなのはどうだっていいよ!」と睡が怒鳴ると、守は意外そうな顔をして口を閉じた。

「勝手にとったのは悪かったよ。謝るよ。もうしないって誓うよ。なのに、守は勝手に突き放して、おしまいにするんだもん! 俺だって怒ってるんだ!」

「お前は、どの面下げて言うか! やったことは盗人と同じだろ! それを怒ってるだと? ふざけるな!」

「そうやって怒ればいいじゃんか! さっきの守は、俺に、怒りもしないで。帰れ、来るなって言ったんだ! 分かれよバカアァァ」

「はあ? バカってお前……ああ、もう! 泣くなっ」

睡は大粒の涙をこぼして、仁王立ちで守を睨みつけている。

「おっまえはっ! 好き勝手に! わめいて、泣いて! 俺にどうしろって言うんだ!」

「俺だって、守のこと心配してんだよ」

睡はぼろぼろと泣いたまま、体を震わせ、こぶしを握り、きっと守を見据えている。

その迫力に押されて、守は少したじろいだ。

「なんでもっと自分の体、大事にしないのさ。本当はみんなが心配してるの知ってるくせに。俺、嫌だよ。なのに……守は、守は……」

喉がはりついて声がうまく出てこない。睡は嗚咽まじりに声を出し、言葉にならない単語をぐずぐず言う。涙を流したまま、目だけは真っ直ぐに守を見ていた。

しばらく黙って聞いていた守の顔は、みるみる苦しそうに歪んでいく。わなわなと口元が揺れたが、何かを言い返すこともなかった。睨み返していた守の瞳が揺れて、居たたまれないように目をそらす。

うなだれた守は、睡の目にいつもより小さく見えた。

「俺に、期待するな」

か細い声で、守は言った。

沈黙が痛い。

睡は頭の中が真っ赤になるのを感じた。

「も」

あらんかぎりの声で叫んだ。

「守のばっかやろうぅ!」

睡は畳に置いてあった洗濯物をひっつかんで、守にめがけて投げ飛ばす。顔面にタオルやシャツやらが叩きつけられて、守は奇妙な呻き声をあげる。

睡は振り返りもせずに、走って出ていった。

*******

「姉さん。まだ、夢を見るのかい?」

姉の顔が歪んで、泣きそうに見つめ返す。「ごめんね」と涙まじりに囁く声を、いつまでも忘れることができない。

許せなかったのは、あのときの自分の幼さだった。姉を責めることしか言えない、自分の傲慢と嫉妬を……守はいつまでも悔いていた。

敬愛する姉に、そんな言葉を言わせたかったわけではないのに。

「姉さん……」

誰にともなく呟く。本当に言いたいことを言えなかった後悔だけが、ずっと胸の奥に残っている。苦しくて、やるせなくてーー思い出す日は眠れなくなる。だから、すがれるものなら何でもよかった。

だから、花屋からあの葉を買い続けている。眠れるだけでいい。夢を見ないと分かっていても、ひとときだけ忘れられるなら、それだけでよかった。

そのせいで睡と大喧嘩した。なんて奴だと怒りがわく一方で、睡に罵倒されても仕方ないと思う気持ちもある。

情けない弟を、姉は悲しむだろうか。あの姉のことだから、自分のせいだと泣くかもしれない。そしてまた「ごめんね」と姉に言わせてしまうのだろう。容易に想像がついて、守は笑った。

姉は、夢を見たまま死んだ。夢には、姉がいるのかもしれない。が、自分には決して夢をみることはできない。見たこともない夢に、姉がいるのかもしれないという妄執。そんなことはありえない。姉は死んだのだから。

守は雨が嫌いだった。雨の日に、姉は夢を見たまま帰らなくなったから。眠り続けて目を覚まさない姉を、枕辺でじっと待ち続けたあの日。雨の音が嫌に耳にこびりついて、怖くてたまらなかったあの時間を思い出す。

雨は嫌いだった。

【夢見ノ記】第六話 夢に雨は降るか