【夢見ノ記】第五話 花は夢に香る

【夢見ノ記】シリーズ

第一話→ https://slib.net/104460

第二話→ https://slib.net/105423

第三話→https://slib.net/107520

第四話→http://slib.net/110096

花屋の店先には、色とりどりの紫陽花が並んでいる。声をかけると、奥から気怠そうな返事が聞こえた。

「いらっしゃいませ」

花屋の主人は、年若い青年に見えた。しょぼしょぼと眠そうな目で、睡を見ている。もしや寝起きなのかもしれないと疑うほど、やる気のない態度だった。

「え……と、質屋さんから煙草の葉をもらってくるように、お使いで来たんですけど」

「ああ、はい。聞いておりますよ。お名前は確かー」

「睡です」

「はい、睡さんですね。少々お待ちください。ご用意いたします」

花屋はにっこり笑って、奥へと戻っていった。その間、店内をざっと眺めて待つ。店頭には季節の紫陽花が並べられていたが、中には他にも時季の花がかごに生けられている。どれも美しく、たくさんの花に囲まれて贅沢な気分だ。

しばらくして、花屋が品物を持ってきた。

「こちらが注文のお品です。どうぞ」

「質屋さんからお代は後ほど、だそうです」

「ええ、ええ。もちろん分かっておりますよ」

花屋はじっと睡の目を覗きこんでくる。睡もじっと見つめ返した。

「あの……俺、何か顔についてます?」

こわごわと尋ねると、花屋は微笑んだ。

「質屋さんから聞いておりますよ。可愛らしいお弟子さんだ」

「ああ、どうも」

「堅苦しく喋る必要はありません。どうぞ気楽に」

そう言われて、睡はホッとした。さっきから肩がこるような話し方に慣れなくて、がらにもなく緊張していたのだ。睡は笑って「ありがと」と言う。

そこへ聞き慣れた声で、「こんちは~」と入ってくる客があった。 振り返ると、守がいた。

守も、睡がいることに驚いていた。二人とも気まずい雰囲気になる。

「おや、二人とも知り合いですか」

察した花屋が言ったが、二人は言葉をにごした。実は二人ともちょっとした喧嘩中である、などと言えるわけがない。お互いに目をそらす。

睡は挨拶もそこそこに、花屋を出ていった。

睡が〈夢見〉になると言った日、守は大反対したのだ。

「だめだ。婆さんに何を言われたか知らないが、そんなものになってどうするんだ! それで金儲けでもするってのか」

「自分の特技を最大限に生かして何が悪いんだよ。守だって、夢で商売してるじゃんか」

「お前みたいなガキには早い! 悪いことは言わないからやめろ!」

「俺、ガキじゃないし!」

守は珍しく感情が高ぶって、荒い言い方になっていた。睡もつられて喧嘩腰に返す。最後には「勝手にしろ」と言い捨てて、守は黙った。

それから二人で黙々と空豆の皮をむいて、夕飯には甘く煮詰めた空豆が食卓に上った。食べ物に罪はないので、空豆は美味しくいただいた睡だった。

それから守の態度はあからさまに冷たくなった。話しかけても素っ気ない。鳥の世話をさぼるわけにはいかないので、守の家へは行っているのだが。彼の急変した態度が気に食わなくて、睡もついつい意地を張ってしまい、今に至っている。

喧嘩の一連を話すと、質屋は甲高い声で笑った。

「そりゃあ、あれだ。守はあんたに昔の自分でも見たんだろう」

「どういうこと?」

「守もあんたくらいの年頃には……大人と一緒に、夢見の仕事に関わっていたし。思うところがあるのかもしれないねえ」

質屋は笑いをこらえながら、記憶をたぐるように首を傾げた。

「夢見ってのは、夢に深く潜ると二、三日眠り続けることもザラにあってね。相棒が眠ってる間、守なんかは付きっきりでそいつの世話をしていたのさ」

ああ、これはアタシが話したことは内緒だよ、と質屋は言う。内緒だよと言いながら、エバちゃんはけっこうペラペラ喋っているなと睡は思った。

「でもさ、それと俺とは関係ないよ」

「あの子なりに、あんたを心配してるんだろうね」

「それでも……あんなに怒んなくてもいいのにさ」

質屋はまた笑った。「あんた達は似てるかもね」と言うので、睡は納得がいかなくて反論した。すると「不器用なところが似てるのさ」と返されて、ぐうの音も出なかった。

睡が再び花屋と会ったのは、夢の川辺の船着き場だった。

「こんばんは」と、花屋は微笑を刻む。倦怠感をまとった昼間の雰囲気と違い、物腰柔らかな好青年に見えた。初めて会ったときと印象が違ったので、睡は一瞬誰かと疑ったくらいだ。

「こんなに早く会えるなんて、思ってもみませんでした。なかなか優秀なようで、質屋さんもさぞお喜びでしょう」

「あのさ、俺にもその固っ苦しい喋り方はしなくていいからさ。気楽にって言ってくれたの、花屋の兄ちゃんの方でしょ」

「おや失礼。癖というのは、なかなか抜けなくて」

花屋はにっこりと笑んだ。なんだか作り物めいた笑顔だな、と睡は思う。

「質屋さんの課題は、僕を見つけることだったんでしょう? 昨日会ったばかりで、ずいぶん早く見つけられましたね」

「兄ちゃんは、匂いが濃かったから。わりと簡単に見つかったよ」

睡の言葉に、花屋は興味を持ったようだ。「それはどういうことです?」と食い気味に聞いてきた。

「あのね、甘ったるい香りがしたんだ。お店の中で飾られてた、他の花とは違う別の匂いでさ。兄ちゃんの着物から特に強く香ってたから、それを追っかけてたらここに」

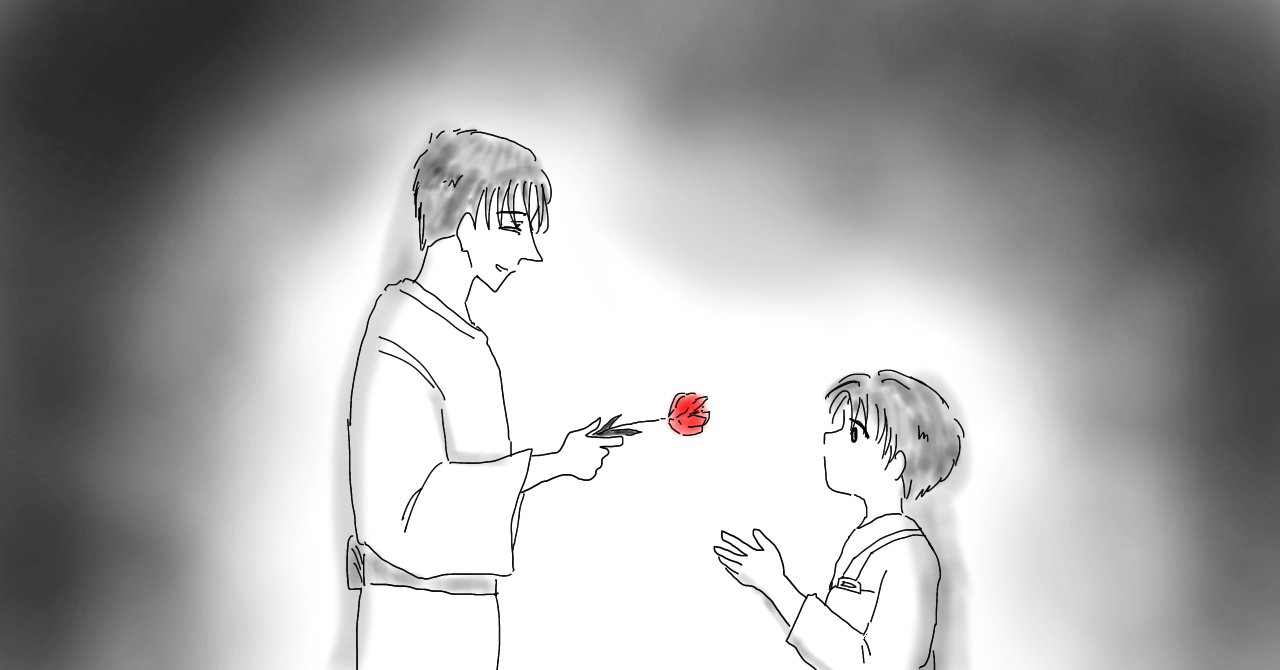

「その香りはこれでしょうね」

花屋が懐から出したのは、一輪の赤い花だった。濡れたように真っ赤な色の花弁。かぐわしい香りが漂う。

「これは、僕が作った花です。〈夢〉と名づけた、うちの店にしかない特別な品種です」

花屋は、睡に夢の花を差しだした。

「これは、夢に入りやすくなる特別な花で。貴重な品種ですから、特に馴染みのお客様にだけご提供しております」

本当は、自分のためだけに作ったんです。と、花屋はにっこりと笑う。屈託のない、あまりにも綺麗な笑みだった。

「お一つ差しあげましょう。今日のご褒美に」

「ありがとう」

睡は花をかざして、ためつすがめつ眺めた。一見ただの花のようなのに、色気があるような魅惑的な何かを感じさせる花だった。この花独特の、強い香りのせいかもしれない。甘くて眠気を誘う。なんだか夢見心地になるような、吸っているとふわふわ良い気分になってくる。

「食べられるんですよ」と、花屋は笑んだ。そう言われると、好奇心から食べてみたくなるものだ。睡は花びらをつまんで、一枚を口の中に放りこんだ。口いっぱいに甘味がひろがる。

「ああ、そうだ。その花にはご注意ください。慣れていないと悪酔いするかもしれませんから、不用意にたくさん口に入れないように……」

その時にはもう遅かった。睡は花びらをもう二、三枚食べたところだった。なぜか、そうせずにはいられず、花びらを食べればこの上ない満足感を味わえた。

顔がほてって、ぽやんと気分が浮き立つ。なんだか楽しくなってきた。

「今日はもうお帰りになったほうが良いようですよ」

睡は頭を振り、素直に頷いた。確かにこれはマズいかも、と自分でも分かった。

「君には少々毒気が強かったようですね。すみません」

花屋は謝り、睡の手から花を抜く。その動作さえ、どこか他人事のように遠くに感じて、睡の意識は薄れていく。

困りましたねえ、と言う花屋の声を聞いたのが最後だった。

「うう~。最悪の気分だぁ」

頭に氷嚢をのせて、睡は呻いた。

花屋と夢で会った翌日、ひどい吐き気と目眩に襲われた。

「これが二日酔いってやつ? うええ~気持ち悪い」

守は「自業自得だ」と苦言を呈する。上の空で聞き流しながら、睡は「う~」と情けない声をあげた。睡の傍で、鳥が気遣わしげにちょんちょん歩く。

鳥の世話をするためだと言ってふらふらしながら来た睡を、守は呆れながらも家で休ませてくれた。

居間の畳に倒れこんだ睡に、氷嚢を手渡して。寝る姿勢はよけいに辛くなるから頭を上にするようにと、座布団を抱えこむように座らせて。ちゃぶ台にもたれるように姿勢を直されたり、守の介抱する様子は手慣れていた。

そういえば守と喧嘩腰になってから、お互いにギスギスしていたはずなのだが。睡の不調を心配してくれたのか、今日の守はいつもより優しい。あれこれ面倒をみてもらえるのが、ちょっと新鮮で嬉しかった。

出された水を飲み、睡は大きく息を吐いた。

「もう夢見になるのはやめておけ」

「うう~……嫌だ」

「そんな目にあっておいて、まだ懲りないのか」

「今日のは違うよ。たぶん、あの花のせいだし」

睡は口をとがらせる。それを聞いて、守の顔色が変わった。

「おい、まさか。花屋にあの花をもらったのか?」

夢の川で、花を一輪もらった経緯を話す。初めは怒っていた守だが、なにか諦めたようにハアとため息をついて肩を落とした。

「そりゃ悪酔いして当然だ。あの旦那も何考えて、お前に花をやったんだか」

「夢、ていう特別な花だって。花屋の兄ちゃんは言ってたな」

ぐぴりと水を飲んで、睡は昨晩の夢を思い出す。船着き場で気分が悪くなってから、あまり覚えていなかった。無事に帰れたのは花屋のおかげなのだろうか。

「お前な。花屋のことを、兄ちゃんなんて言ってるけど。あの旦那がいくつか知ってるか?」

「え? 二十歳くらい」

守は顔を歪めて「おいおい」と、呆れはてたように言う。

「俺が知ってる頃から考えても、あのひとはもう四十近いはずだ」

「うっそ! 若いねえ」

睡は驚くと同時に感心した。守が言うには、不気味なほどに姿が変わらないらしい。

「そういや、守は年いくつなの?」

「二十一」

「……」

花屋の方が若く見える。睡が思ったことを察したのか、守は憮然とした顔で「なんか文句あるのか」と言う。睡はごまかすように笑って「俺はね、十三」と言うと、守は関心なさそうに「ふうん」と返した。

「お疲れさん。調子はどうだい?」

質屋は目を細めて笑い、いつもの煙草を吸っていた。

「う~最悪だよぉ。二日くらいずっと気持ち悪くてさ」

「まあ、これも経験のうちと思っとくんだね」

「川の前で記憶が飛んだんだけどさ。あの時、エバちゃんも来てた?」

「ほう。思い出したのかい?」

睡は首を横に振った。覚えてはいないのだが、あの状況で花屋が睡を送ってくれるのは難しいと思ったのだ。そうすると、あの場に他の誰かがいて助けてくれたのかもしれない。そう考えたとき、思いあたるのはエバちゃんだった。

睡が気を失いかけたとき、質屋はその場で助けてくれたらしい。食べ過ぎた花びらを吐きださせて、ふらつく睡を送ってくれたというのが質屋の言うあらましだった。

「一応、弟子の安否確認をね。ま、師匠の務めさね」

「それって、花屋のおっちゃんに会ったときに、そういう事態も想定してたってことでしょ」

「先に言っちゃあ勉強にはならないからね。なあに、夢酔いってのも一度は通っておいたほうが身のためさ」

質屋はからからと笑った。こうなることを見越して花屋に会いに行かせたふしがある。にんまりと笑う質屋に対して、睡はふてくされた顔をした。

質屋は煙草を大きく吸い、長くふううっと息を吐く。煙とともに甘い香りが漂う。

「その煙草も、夢の花と同じなの?」

「そうだよ。夢の花の葉を使っている」

「あのさ、守からも時々、同じ匂いがするんだけど……」

質屋は煙草を吸い、ため息のような長い煙を吐く。白い煙が宙にゆらゆらと揺れる。

「守も煙草吸うの? 見たことないけど」

「さあ。アタシは知らないねえ」

はぐらかされた気もするが、質屋はそれ以上話してくれそうになかった。

船着き場に、舟はまだ来ていなかった。薄暗い外灯の下で、見た目は好青年という花屋が一人ぽつんと立っている。

「こんばんは。この前はどうも」

と、睡が声をかけると、花屋は何事もなかったかのように微笑んだ。前回、彼からもらった花でひどい目にあったというのに。

「こんばんは。ご気分はどうですか」

「あの後は最低だったけど、今は元気だよ」

「それは、ようございました」

「エバちゃんに頼まれたんだろうから、まあいいんだけどさ」

睡は唇をとがらせる。花屋は笑って、すいませんと口だけの言葉を返す。相変わらず、どこか作り物めいた笑顔に見えた。

霧の向こうから舟が現れて、二人は舟へ乗りこんだ。舟には渡し守と明かり持ちの男がいて、いつものように無言で乗客を迎える。

花屋と睡を乗せると、舟はゆっくりと陸を離れて漕ぎだした。

花屋からは強く甘い香りがする。例の〈夢〉という花だろう。睡の視線に気がついて、花屋はにこりと笑った。

「花が気になりますか?」

懐から真っ赤な花を一輪取りだして、花屋は自分の鼻先にかかげる。愛しくてたまらないように花の香りを吸う。

「この花はね、望む夢を見させてくれるんですよ。君のような夢見ではない、僕のような普通の人間には、想うとおりの夢を見るのは難しいんです」

自分が見る夢のために手ずから作ったのだと花屋は言った。自慢するそぶりもなければ、それで幸せそうにも見えない。憂えている、というのが当てはまりそうな表情で、花屋はぽつりぽつりと語る。

「僕はこの花を作るために全てを捧げました。だから、本当に望んでやまない御方にしか分けていません」

「エバちゃんには……」

「あの方にはずいぶんお世話になりましたから」

夢の花を夢見が使う分には、夢を探しやすくする手助けになるとのことだ。質屋が吸っていたのも、夢を見るためなのだろう。

「守にも?」

花屋は一瞬沈黙した。

「守は夢を見られないんでしょう? 夢の花があれば、守も夢を見られるから使ってるの?」

「いいえ。守は何をしても夢を見ることはできません。生まれ持っての性質ですから。どうしようもないんですよ」

「じゃあ、どうして? 守からその花の香りがするのは、なんでなのさ?」

花屋は視線をさまよわせ、しばらくして諦めたように息を吐いた。

「君はどこまで知っていますか?」

それが、守のことを聞いているのだと分かり、睡は「夢見の相棒がいたんでしょう?」と言った。

「そう、優秀な夢見の方でした。ただ、体が弱かったようで。夢見の手助けに、彼女には花をあげていたのです。負担を少しでも軽くするために……」

花屋は口を閉じ、言いよどむ。どう話したものか迷っているようだった。彼の困ったような顔は作り笑いの顔よりも、本当らしく見えた。

「あの子には、すまないことをしました」

「どうして?」

「花は、彼女には過ぎたようで……体を壊して」

「溺れた?」

「いいえ。夢を見たまま亡くなられたようです。僕はそう聞きました」

「相棒の彼女……守の恋人だったんだね」

睡が言葉にした声は、乾いていた。花屋の「いいえ」と言う声が、静かに耳に響く。

「彼女は、守の姉でした。五歳ほど年が離れていたはずです。二人きりの姉弟で仲も良かった。彼女にも守にも、僕は、すまないことをしたと思います。僕が彼女に花をあげたことが、彼女の死期を早めて、守の家族を奪う結果になったのですから」

花屋の声がかすかに震えているのを、睡は聞いていた。

「守の姉には、夢の中に好いた人がいました。でも、死を選んでもいいほど恋い焦がれていたなんて……」

「守は、そのことを知ってたの?」

花屋は頷いて「知っていました」と、ぽつりと答える。

「もう戻れないところまで深入りした人間に、誰が何を言ったところで、どうすることもできません。本人が望むかぎり、夢を見ることを止められない。たとえそれが、ごく近しい身内であっても」

睡は黙って、花屋の言葉に耳を傾ける。かける言葉を思いつかないし、聞いている話に動揺していた。

「守の不眠がひどくなったのは、それからです。夢の葉は、彼にひとときの安眠をもたらしてくれるようで」

だから、守の体からはあの香りがするのか、と睡は合点がいった。

花屋は、儚げな笑みをこぼす。

「僕も彼女と同じく、夢でしか会えない恋しい人がいますから。彼女の気持ちは痛いほど分かっていたつもりでした。でも、彼女と僕は根本的に違っていたようです。僕は夢が偽物であることを知っていますが、彼女にとっては夢こそが真実だったのかもしれません」

いつも花屋の笑顔が作り物めいて見えたのは、彼自身が何かしら嘘をついているからだろうと睡は気づいた。

夢での嘘が、現実の自分を支えていることは、質屋とも似ているが違うように感じる。少なくとも質屋は、夢を見ることに恥じる様子もない。一方、花屋はどこか自分を恥じているような、後ろめたいものを感じているように見える。

睡は、花屋を見つめた。自分に嘘をつくことで自分を保つしかない、弱い人なのだと思った。

舟がかしいで、とまった。目的地に着いたのだ。舟を降りたその先は、それぞれが思う方向へ歩んでいく。それぞれに自分だけの、自分が望む夢へと。

睡は顔をあげて、船着き場の先を見つめた。白い霧が覆って景色はかすみ、行く先はどこへ繋がっているのか見当もつかない。

*******

夜半。裏の戸口から入ってきたお客に、花屋は驚くでもなく平然と声をかけた。

「こんばんは、守」

「夜分に失礼します」

「いらっしゃると思ってましたよ。今夜の花は良い具合に咲きました。持っていかれるでしょう?」

「いただきます。お代はこれを」

差しだされた包みを、花屋は無造作に受け取る。中身の金額は確認しない。相手を信頼しているという訳ではなく、本人が金にあまり興味がないのだ。長い付き合いなので、守もその対応には慣れていた。

以前、花屋に「商売をする気がないでしょう」と尋ねたら「さあ、どうでしょうね」と、やる気のない返事をされたことがあった。花屋が何のために〈夢〉という花を作るのか、理由は明確だ。花屋は自分のために作っている。

そのおこぼれを、今は気まぐれで買えているだけだ。その気がなくなれば花屋は商売を辞めるだろう。それでもこの男は、花だけは作り続けるだろうことは想像がついた。

夢の花は、夜に花開く。咲きたての花が一番強く夢を引き寄せるのだ。咲いたばかりの花から摘んだ葉も同じように効能が強かった。それをわざわざ守は夜中に買いに来ている。

守は花屋から、葉を入れた小袋を受け取った。

「失礼、ちょっとここで頂いてもいいですか」

花屋はあまり良い顔をしなかったが「仕方ないですね」と了承した。「摘みたてが一番くるんですよ」と笑って、守は腰を下ろす。

花屋からもらった葉を、守はおもむろに口に含む。噛めばほのかに甘みがあり、香りも増す。噛んでいるうちに眠気を誘われ、気持ちが落ち着いてくる。

「守。もう葉を噛むのはよしたほうがいいですよ」

「珍しく説教ですか」

くつくつと守は笑った。花屋は眉根を寄せて見下ろしてくる。困った子どもを見るような目だった。花屋に比べれば、自分はずいぶん若いのだろうと思うと、おかしかった。睡に、年齢で花屋より老けて見られたことを思い出し、守は笑ってしまった。

「過ぎると動けなくなりますよ。もうお帰りなさい」

「泊めてはくれませんか」

「だめです」

「あの家に帰りたくないんです」

はあ、という花屋のため息が聞こえる。

「ねえ、旦那。もうすぐ梅雨が来ますね。俺、嫌いなんですよ。毎年毎年、湿っぽくて嫌になっちまう。雨は嫌いなんです。うるさくって……眠れなくなる」

守が夢の商売に片足を突っこんだ頃から顔見知りで、事情を知っていて花屋は同情的に接してくれる。それに甘えてか花の香りに酔ってか、守は花屋に対して口が滑ることもままあった。

見上げれば、今夜は月が照って気持ちの良い晩だ。これからジメジメとした梅雨の時期が来るのが、守には嫌でたまらなかった。

もう一枚、葉を口に放りこんで噛みしめる。

「この葉を噛むと、よく眠れるんですよ」

夢は見ないけどね、と呟く。呟いた声は、花屋に聞こえたかどうか。

思いふけるようにぼうっと遠くを見つめて、守は自嘲気味に小さく笑った。

【夢見ノ記】第五話 花は夢に香る