【夢見ノ記】第四話 夢の値段

【夢見ノ記】シリーズ

第一話→ https://slib.net/104460

第二話→ https://slib.net/105423

第三話→https://slib.net/107520

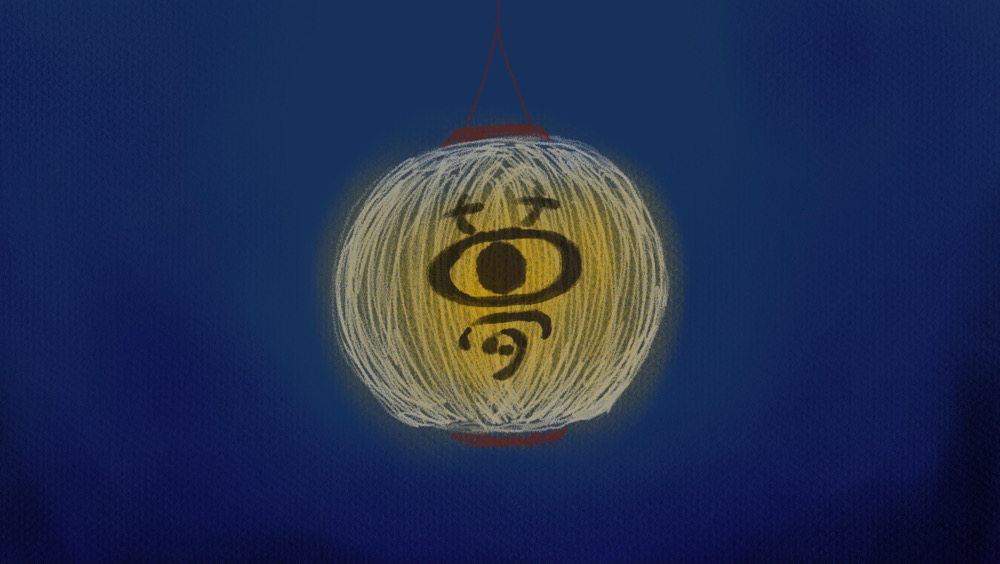

路地裏にひっそりと、その店は開業していた。店先に看板はない。象形文字のような、「目」の部分が強調して描かれた提灯がぶら下がっている。

初めてつれて来られた睡には、物珍しく映った。提灯に何が描かれているのか尋ねると、それは「夢」という字だと守は言った。

守は神妙な面持ちで、風呂敷包みを小脇に抱えて店の前に立っている。ふうっと呼吸を整えて、暖簾をくぐった。

守の後を追いかけて、睡は店へ入った。店内の商品棚には様々な品物が飾られて、値札がついている。雑多な物が統一感なく置かれていて、なかには枕や寝間着まであった。一体どんな客層へ向けて商売をしているのか謎である。

店内に客はおらず、受付台に店主らしき女が一人いるだけだ。

「おやまあ。あんた、ずいぶん可愛らしい子をつれているじゃないか」

丸眼鏡をくいと持ち上げて、年かさの女は笑った。波打つ白髪は肩口でばっさりと切りそろえられ、額の生え際は美しい弧線を描いている。

こんにちは、と睡は挨拶した。店主は睡をまるで品定めするかのように、じろじろと眺めている。

「いらっしゃいませ。うちは夢を扱ってる、夢専門の質屋ですよ」

質屋の店主は、にいっと笑んだ。細めた目元や口の端を引いた顔が狐に似ていた。

他人の夢を売り買いする、夢専門の質屋ということだ。夢を担保に金を借りるそうだが、そういう輩は十中八九買い戻しに来ることはない、と質屋は言う。

「それで? 坊やは何を持ってきたんだい?」

質屋が「坊や」と呼ぶと、守は嫌そうな顔をするが文句は言わない。どうやらよっぽど世話になっているようだ。

守は風呂敷包みを差しだした。質屋は受け取り、布を開いて中身の品をまじまじと見つめる。そこには、きれいに折りたたまれた着物があった。

質屋は鼻をつきだし、くんくんと匂いを嗅いだ。

「あんた、こりゃあダメだね。一文にもならないクズだ」

ポイッと投げ返されて、守は渋面を作る。

「どこの馬の骨から買ったか知らないけど、こりゃあんた騙されたね。何の面白みもないただの物だ。夢のかけらも残っちゃいないよ」

ずけずけとした物言いに、守は必死で堪えているように見えた。質屋はそれを分かっていてか、あえて嘲るように笑う。

「あんたのうちには、他に色々いい物が眠ってるだろうに。出し惜しみしてないで持ってきな」

「それは断る」

「はっはあ。じゃあ一昨日来るがいいさ」

質屋は興味を失ったようにそっぽを向き、手をひらひら振って返した。

帰り道は日が暮れていた。げんなり憔悴している守を横目に見ながら、睡は自分の影を追いかけるように歩く。

「俺、何か役に立てた?」

そろそろと様子を窺うように、睡は声をかけた。守は不機嫌そうに口をとがらせた。

「あの婆さんは、がめつくて有名なんだ。おんな子どもにはちょっと優しくなるんで……お前がいれば、あの婆さんの態度が少しでも軟化するかと思ったんだが。やっぱり食えない人だ」

はあ、と守は大きなため息をつく。

「守って、お金ないの?」

その言葉で、守の表情が固まった。

「俺、もう守の家で食ったりしないからさ……」

「馬鹿やろう! ガキがそんな心配するな!」

帰ったら飯にするぞ、と言う守。食べて行けと言うまでもなく、頭数に入れられていることに、睡はちょっと嬉しく思った。

暖簾をくぐり、睡は質屋へ「こんにちは」と声をかける。

「おや、嬢ちゃん。いらっしゃい」

「エバちゃん、これいくらで預かってくれる?」

今日は守に頼まれたお使いで来ていた。店の中は相変わらず閑散としていて、主人の質屋しかいない。お客はもっぱら夜が多いとのことだが、本当に儲けがあるのか疑わしかった。

目の前に出された品物を見つめ、質屋は鼻をひくつかせて嗅ぐ。しばらく吟味し、

「これならほれ、これくらいってところだね」

と、算盤をはじいて見せる。守が提示していた希望額にはとうてい及ばない数字を見て、睡は思わず声をあげた。

「エバちゃ~ん。もうちょっと、ね?」

「ふふふ。うちは慈善事業じゃないからねえ」

「そう言わずに! ね、お願いだよ~」

「いくら嬢ちゃんの頼みでも、こればっかりはびた一文まからないね。守にもそう言っときな。子ども使うなんて小細工はきかないよ、ってね」

そう言われてはしかたない、と睡もそうそうに諦めた。守に何を言われるか分かったものではないが、そんなこと知るものか。とりあえず粘ってみた、という体裁だけは繕ったのだから良しとしよう。

「あんながめつい婆さんの名前なんて、奪衣婆で十分だ」と、守が言っていたのを思い出す。地獄で亡者の着物を剥ぎ取る老婆が「奪衣婆」ということだ。質屋の顔馴染みは陰で皆そう呼んでいるらしく、質屋の本人も知っていて容認しているとのことだ。

親しみをこめて、睡は勝手に「エバちゃん」と呼び始めた。質屋は文句を言うでもなく受け入れているので、その呼び名を気に入ったらしい。

「嬢ちゃんは、夢へ行くのが得意なんだってね」

質屋が興味津々で話しかけてきた。睡は素直に答えた。

「得意というか、当たり前ってだけだよ」

「ほうそりゃあ、たいしたもんだね。立派な才能だ」

「でも俺、夢に行けるってだけで、そんなの気にしたことないから。逆に夢へ行けないってほうが……」

睡がぽろりとこぼした言葉に、質屋は目ざとく食いついてきた。

「それは、守のことかい?」

睡は口をつぐんだ。

質屋は懐から煙草を取り出し、「いいかい?」と睡に伺いを立てた。睡は頷く。一本取り出して火をつけ、質屋は煙草を大きく吸いこんで、ふううぅぅと長く吐いた。

「守は夢を見ない。あの子は生まれつきの体質だからね。そもそも夢を見るということが、どういうものか分からない」

と、質屋は言う。

「俺には夢に行けることが当たり前すぎて、難しいことだなんて分からないよ」

「じゃあ、アタシの夢に来てごらん」

質屋の言葉に、睡は目をしばたたく。質屋は目を細めて笑った。

「なかなか難しいよ。アタシの夢は特別だからね」

睡は自信があったので、あっさりと二つ返事で受けた。

ふぁ、と欠伸をもらしながら、睡は鳥のくちばしへ水飴をあげる。

昨夜は質屋の夢を探し続けて、眠りが浅くなった。結局見つからないまま諦めて、睡魔に襲われながらも守の家へ来た。

「なんだ。夜更かしでもしたのか?」

守は、お茶漬けを出しながら言う。梅干し、温泉卵がついていて「今日はこれだけだ」と、素っ気ない。そんな気を遣わなくていいのに、と言えば怒るので、睡はありがたく頂戴する。実際、おなかはペコペコなのだ。

「昨日は、エバちゃんの夢を探してたんだ。でも見つからなかった」

睡はお茶漬けをかきこんで、梅干しをつまんだ。すっぱくて、口がすぼまる。

守の顔色が曇った。

「あの婆さんが、お前にそんなことを言ったのか?」

「そうだよ」

「睡。その夢を探すのは、やめろ」

「どうして?」

「なんでもだ!」

思いのほか強い口調に、睡は少し驚いた。守も怒鳴ってしまったことが気まずかったようで、顔を背けた。

空になった茶碗を見つめて、睡は言った。

「守」

呼んでも返事がない。

「おかわり、ある?」

「お前……遠慮、って言葉知ってるか?」

夢で特定の人物を捜すとき、それは残り香を追うようなものだった。点々と落ちている目印を探すように、残っている香りを拾っていく。その人独特の香りが強い人もいれば弱い人もいて、釣り人や鳥飼いはわりと簡単に見つけやすかった。

今回のエバちゃんもそうだ、と睡は霧の中を進みながら思った。質屋が吸う煙草の香りがする。その跡をたどりながら歩いていった。

確かに香りがする方へ向かっているのに、行けども行けども辿り着かない。周囲は白い霧が立ちこめ、ぼんやりと景色の影が浮かぶ。何もない空間を歩いているようでもあり、森の中をさまよっているような気分でもある。

しばらく歩いて、睡は立ちどまった。

「ああ、まただ」

思わず言葉をこぼす。

また迷ったのだ、と睡は思った。

「全然見つけられない! どうして?」

睡はとうとう降参した。

質屋は楽しそうに笑っている。問題が解けなくて四苦八苦している生徒を見つめるような目で、睡の様子を眺めている。

あれから毎晩、質屋の夢を探すのだがどうしても見つからない。こんなことは初めてだった。何度か会った知り合いならば、いつもなら難なく夢を見つけられたのに。質屋に関してはお手上げだった。全く見つからない。

睡は素直に悔しがった。それを見て、質屋は満足そうに笑んでいる。

「エバちゃん、一体どこに隠れてるの? ヒントでも、ちょっと教えてよ~」

「ふっふ~ん。ただで教えちゃやらないよ」

「そんなこと言わないでさ~」

「じゃあ特別にヒントをあげよう」

睡の顔がぱっと明るくなる。

質屋は耳打ちして、自分の名前を睡に教えてくれた。

その夜は、いつもと違っていた。

質屋が教えてくれた名前のおかげか、今晩の夢は正しい道を歩んでいる確信があった。いつもと匂いが違うのだ。今までは煙草の香りが強かったが、今夜は石けんのような匂いがしている。

それが本来、質屋の夢の足跡なのだと、睡は気づいた。日中に質屋が吸っていた煙草は、香りによる目眩ましの効果があったのかもしれない。食えない婆さんだ、と毒づく守の気持ちを少し分かった気がする。

ふと視界が開けて、睡は裏木戸の前に立っていた。戸を開けて入ると、そこは民家の庭だ。花壇には花が咲き、陽射しがこぼれて木々の葉影を地面に落としている。

縁側に一人の女性が腰かけている。黒髪を結わえた三十代くらいの女性だ。

「おやまあ、驚いた。こんなに早く来るなんて」

と言う女性の声は、若く張りがあるが、聞き慣れた質屋のものだった。手招きして呼ばれたので、睡は縁側へと近づいた。

若くなった質屋は、睡を感嘆の目で見つめる。姿こそ見慣れないが、声と瞳は変わらず質屋のエバちゃんなので、睡は少し安心した。

これはなかなかの逸材かもしれないよ、と質屋は褒めた。

「ここ、エバちゃんの家?」

「そうだよ。そして、あれが旦那と子ども」

庭でシャボン玉を吹いて遊ぶ幼い子どもと、その子につきそう男の姿は若かった。

「ここはアタシの庭だ。夢という箱庭……ここには全てがそろってる」

まあ、ここへお座りよと、言われるままに縁側へ腰かけた。

庭では、子どもが吹いたシャボン玉がふわふわと飛んでいる。きゃっきゃっと笑う幼い声。父親の優しい笑顔が、木漏れ日のなかで眩しく映る。

質屋は睡の隣に座り、同じように庭にいる家族を見つめている。その眼差しは暖かい。

そこには親子の愛しさにあふれた光景があった。この景色が輝いて見えるのは、夢を見ている本人の願望が強いおかげだということを、睡は知っていた。ここはエバちゃんだけの夢なのだ、と。

「ねえ、嬢ちゃん。あんたも夢を見るだろう?」

質屋の言葉に、睡は頷いた。

「〈夢見〉は、自由に夢の行き来ができる。そして、自分の好きな夢を見られる。夢を作る、と言ってもいいかもねえ。それも飛びっきり都合の良い夢だ」

質屋が言わんとするところも、睡にはなんとなく分かった。

「虚構だと分かっていて、あえて自分に都合の良い夢を見るのはいいけど。これは下手すりゃ溺れて戻れなくなるからね。そのバランスを保つのが、夢見にとって一番難しい」

「エバちゃんは、俺に説教したいの?」

ふいに質屋は声を立てて笑った。

「ああ、いいねえ。あんたみたいな子は、好きだよ」

てらいもなく言われて、睡はどう答えていいのか困った。ほてったように体が熱くなる。質屋の言葉を、単純に嬉しいと思った。

質屋はクックッと笑いながら、

「アタシが言ったところで説得力なんてないだろうね。残りの人生、この夢のために生きてるような人間が……」

と自嘲気味にこぼして、庭へ視線を戻す。こちらへ手を振る子どもに、手を振り返す質屋を、睡はじっと見つめた。

「エバちゃんは〈夢見〉なの?」

「元は夢見で商売してたけど。今は、しがない質屋だよ」

「エバちゃんさ、もしかして守に何か根回しした?」

「おやまあ。どうしてそう思うんだい?」

「守が俺をエバちゃんに会わせたのにさ。守は俺に、エバちゃんの夢を探してほしくないって言うんだ。関わらせておいて、関わるなっておかしいでしょ。何か、エバちゃんから頼んだのかな~って」

「ふふふ。鋭いじゃないか。アタシがあんたに会いたいと言ったのさ」

おそらく脅したのだろう。容易に想像がついて、睡は思わず笑った。

「夢見の素質があるようだと聞いたら、気にもなるさ」

誰からとは聞かなかった。守が言うようには思えないので、おおかた鳥飼いあたりから情報を得たのだろう。

「あの坊やの傍に、あんたのような子がいるなんて。どんな巡り合わせか……不思議なもんだと興味がわいてね」

「どうして?」

「そうさね。これはアタシが言ったなんて内緒だよ」

質屋は声を低めた。夢の中なので誰に聞かれることもないのだが。

「守の夢を見られない性質は、夢見の相棒として適任なのさ」

質屋が言うことには、夢に全く関われないために、現実にしっかり根づいている人間が守なのだそうだ。それゆえに、夢から現実へ帰る道しるべとして最適なのだとか。帰るべき場所を照らす灯台のようなものだろうか、と睡は考えた。

夢で迷子になることが一番恐ろしいのだと、質屋は言った。迷いそうになったとき、現実と確かに繋がる命綱として、守の存在はかっこうの目印になるらしい。

それを聞いて、なんだか合点がいった。睡が今まで不思議に思っていたのは、夢を見ることがない守が、なぜ夢に関わっているのかだった。

「守には、夢見の相棒がいたの?」

「ああ、前はね」

質屋は懐かしむように口にする。

「アタシの弟子でね。才能のある、気立ての良い子だった」

「その人は今、守の相棒をしてないの?」

「そうだよ。夢に深入りしすぎて……死んだからね」

いくつものシャボン玉が空に浮かび、ぱちんと弾けて消えていく。

子どもの無邪気な笑い声が、明るく響いて聞こえた。

「ねえ、睡。アタシの弟子になって〈夢見〉の修行をしないかい。このまま生まれ持った才能だけで夢を見れば、いつか足もとをすくわれるかもしれない。夢はね、一歩間違えれば恐ろしいのだから」

「どうして俺に親切なの?」

「年を取ると、お節介がしたくなるんだよ。若い者が自分より先に逝っちまうのは、やりきれないからねぇ」

質屋は言葉をにごして、庭に飛んでいるシャボン玉を眺めている。寂しそうな横顔を見つめながら、睡は「考えとくよ」と返事をした。

*******

質屋の夢から戻った朝は、奇妙にすっきりとした目覚めだった。

睡がいつものごとく守の家を訪ねると、「手伝え」と言われて、空豆の皮むきをさせられた。

居間で二人、黙々と作業に集中する。

はたと手をとめ、睡は守に尋ねた。

「ねえ、守。エバちゃんって、家族は? 旦那さんとか子どもとか」

「んん? あの婆さんはずっと独り身のはずだぞ」

「……そう」

睡はうつむき、手元の空豆を見つめた。緑色の固い皮の中は、白いふわふわのわたが豆を覆っている。空豆は、まるで羽毛の布団にくるまれて眠るかのようだ。

質屋が見せてくれた夢は、彼女だけの秘密だった。

人にとって侵してはならない領域の夢がある。

それが誰にもあることを質屋は教えてくれた。彼女の過去は夢に包まれ、日々を生きていく糧になっているのだろう。

「守」と睡が呼ぶと、守は「なんだ?」と何の気なく返事をする。

「俺、エバちゃんの弟子になる」

「は?」

「夢見になるよ」

そう言って顔をあげ、睡は守を正面から見つめる。

守はあんぐりと口を開けていた。手元から、ころりと空豆が一粒ころがり落ちた。

面白い顔してるな、と睡は思った。

【夢見ノ記】第四話 夢の値段