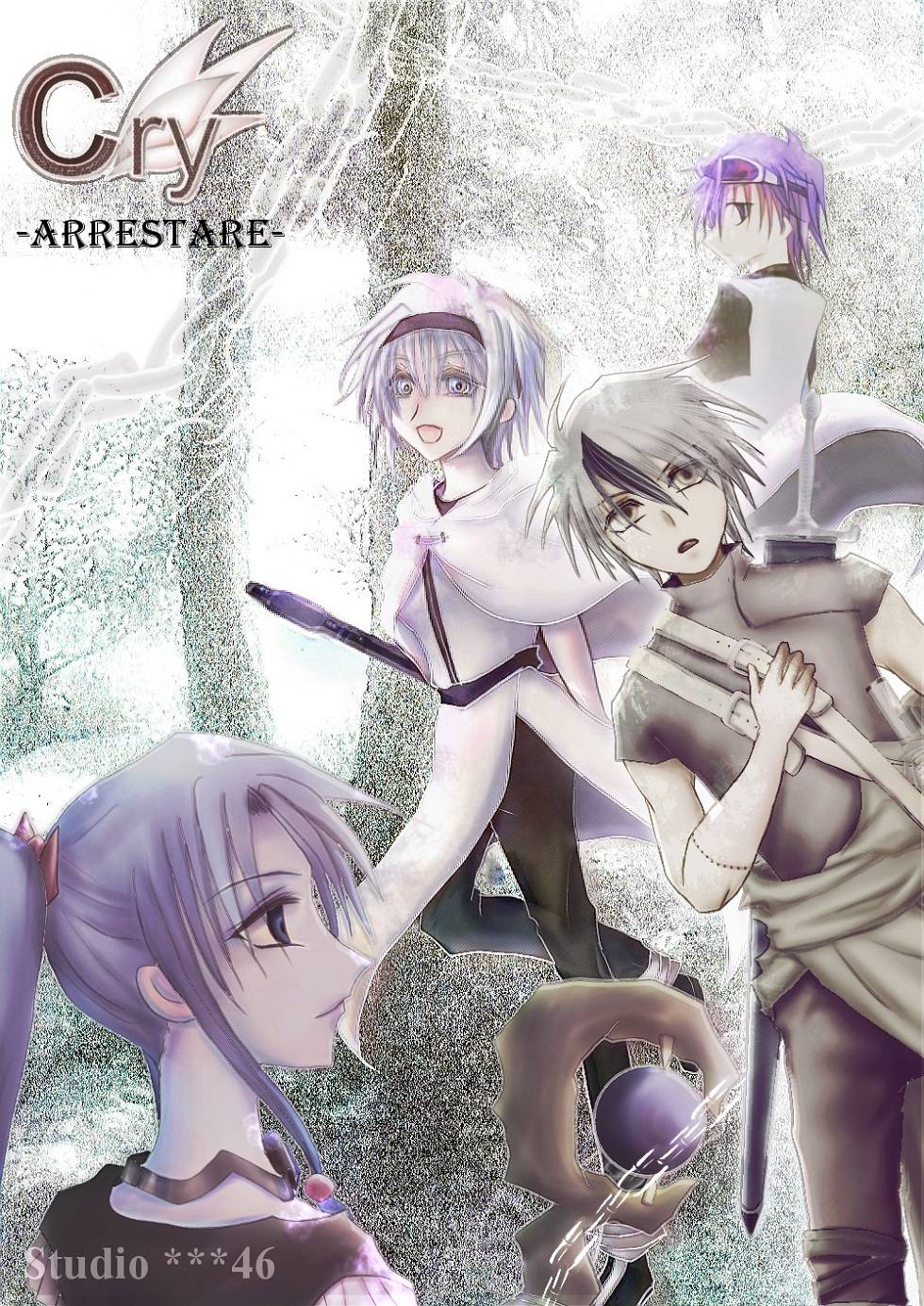

千族化け物譚❖Cry/A. -arrestare-

人の姿をしながら人ならぬ「力」を持ち、心は人間に近い「千族」達が、思わぬ前世の宿縁と時代の動乱に翻弄される召喚獣活劇ファンタジーです。

暗い要素が特に下篇に少なからずありますが、バッドエンドではありません。

28万字ある上下篇で、本作の上篇14万字だけでも一応終われる仕様です。

update:2023.8.13-24 Cry/AシリーズC1 別作DKL'sの後日譚

※C1下篇(不定期公開)→https://slib.net/119235

※DKL's→https://slib.net/119597

※千族化け物譚の続編で15年後・常時公開→https://www.novelabo.com/books/6717/chapters

❖上❖

物心ついた頃から、誰も傷付けずに生きられたらいいと思っていた。

それは綺麗事だ。化け物の力を持って生まれ、武器を持つ以上、戦いは避けられない事。

それが嫌なら人間のように、弱く狩られる立場にならなければいけない。

少なくとも剣など取ってはいけない。でもオレは、生まれた時から赤まみれだった。

前世なんてどうでもいいけど……きっと俺は、悪いことをしたんだ。

「オレ……ここにいない方が、よかったんだ――……」

五歳になる少し前の事だった。馴染みの悪ガキ三人で大人の目を盗み、初めて遠出した。

神聖な何処かの泉に迷い込んだと、気付いた時には後の祭りで。

「ごめんなさい……! あたし、ごめんなさい――……!」

きっとその時、オレは全ての穢れを知った。

あいつの泣き声を昏い水の中で聴いて、やっと少しだけ、赤まみれだった自分をキレイにできる気がした。

そして俺は、オレを置き去りにしたんだ。

幾度も繰り返すさだめ、兇獣の赤い腕と共に――

+++++

Cry per A. -arrestare-

千族化け物譚 C1上篇 『紫苑の少年』

~Wizard Aster~

上1:運命の黒

久しぶりに見た青い夢から、ゆっくりと浮上するように、彼は目を覚ましていた。

この夢を見るといつも気分が重くなる。ブルーの意味で青と銘打った夢だ。

「……今日は、里を出る日だからか……?」

シンプルな木製の寝床から体を起こすと、支えにした右手がぎしっと軋みをあげる。

しまった、と彼は重心を変えながら、小さな丸木小屋――海に最も近い質素な自宅から、初冬の寒気にもめげず、寝起きの恰好のままで岸壁へと出た。

白金の陽を受けた海原を見下ろす、高い断崖。深い森から北の海に続く出口で、潮騒を聞きながらぶらぶら歩くと、いつも自然と気分が落ち着く。

人間は滅多に来ない、深い山奥だ。彼のように隠れ住む化け物達の、聖域と言える。

ぽつんと崖の上に立った、袖の無い黒衣の彼は目立つのか、彼を見つけた同い年の悪友――十七歳の暑苦しい男の気配が近付くことに、程無く気が付いた。

「って、おぉーい、何やねんレイアス! まだそんな恰好しとんのか!」

全身を覆う枯色の外套を纏う悪友は、肩に大きな布袋を下げ、すっかり旅支度を整えている。碧い鳥頭の前髪からのぞく細い目で、彼の全身を改めてチェックしてくる。

彼の今の姿――前髪に一房だけ天然の黒髪が混じる、珍しい灰色の短髪の尖った頭と、シンプルな黒衣の上下という出で立ちは、寝起きそのものでしかない。

武器である長剣や短刀と、それを背中に掛けるベルトすら無い状態に、悪友は彼よりも濃い灰色の目を不満一杯にした。

「オマエなぁ、今日が何の日かほんまにわかっとんのか?」

「悪い、寝過ごした」

いつも通り無表情に、彼は淡々と言う。妙な訛りのある悪友が、覇気のある低い声で、顔色豊かに騒ぎ始める。

「せっかく晴れて、里を堂々と出られる待ちかねた日やねんで!? 一軍村で同世代やとおれらが一番乗りなんやからな!」

「にしても、タツクが朝早過ぎだろ。それに……」

この一帯は、海岸から内陸に向かって、一軍、二軍、補欠世帯などと俗称のつく三つの村に分かれる。それぞれ森を境にして、隠れ里にしては大きい集落だ。そこから最初に、外界に出ることを許された同世代者は、正確には彼らでないことを彼は思い出す。

しかしその話は、悪友に違うスイッチを入れるだけだと思い直した。

「……タツクは一番でなきゃ、長の息子としてどうかって話だし」

「オマエに言われたないし! とにかくはよ用意してこいや! オマエと二人やないと、出たらあかんて言われてんねんからな」

森との境、雑草が茂り出す山岸で、悪友が不機嫌に騒ぎ続ける。海に一番近い家を与えられた彼は、やれやれ、と背中を押されるしかなく――

そうして海に背を向けた彼らに、突然の暗雲が訪れるなど、誰も予想できるわけもない。

「ええか、外の世界は危険が一杯やねんからな!? 魔王に四天王、守護者や妖精に他の千族、吸血鬼に魔物に、警戒相手はアホ程おんねん!」

この小さな世界――「宝界」には、様々な神秘を起こす「力」を持つ化け物がいる。稀少なそれらは、最多の生物である人間から隠れるように、細々と存在している。

そうして人間と似ながら人間ならぬ「力」を持つ生き物を、まとめて「千族」といった。

彼も悪友も、その「千族」の一種だ。

「俺は……一番危ないのは、竜や精霊だと思うけどな」

「何でやねん、精霊魔法は確かに反則ものやけど、誰かに使役されんとまず現れへんし、竜なんて滅びた種族やんけ。いくら最強の『力』――自然の系統や言うても、そっち系はもう、今は『守護者』が鉄板やろ」

彼の家に向かい、わいわいと後にした断崖の遥か下方で、潮の動きがぴたりと止まる。同時に海面が青黒い闇をたたえ始めたことにも、彼らは気付いていない。

「『守護者』は十六年前、『地』が滅びてから消息不明だろ? でも竜は召喚士さえいれば、いつでも再現されるはずだし」

「あー、ないない。おれらん中にすらおらんのに、あんな莫大な『力』使役できる奴、現代におるわけがあらへん。せいぜいで、精霊使いの多い『妖精』に気ぃ付けるくらいが、オマエが言う方面やと現実的ちゃうか?」

そこで太陽が雲に隠れ、鳥の声が全て止んだ時点で、ようやく彼はその――

あまりに自然に渦巻き始めた、大陸規模の有り得ない大きな「力」に気が付く。

「……!?」

「――レイアス?」

立ち止まって海を振り返った彼に続き、不思議そうに悪友が振り返る。

その二人の青年の灰色の目に、次の瞬間映ったのは――

まるで、断崖から彼らを睨むような、渦巻き立った巨大な水蛇だった。

「なー!?」

「……!?」

海面の渦潮と繋がり、水の竜巻と言える激しい水柱。それはあくまで自然現象のためか、「力」が起こす空間の歪みは小さく、森より奥にいる里の者は気付かない異変だろう。

「竜、だろ、あれ……!!」

「な、んなアホなぁー!?」

しかしこの世界では、そう呼ばれる「力」。自然界の生きた脅威に唖然とする彼らだった。

それでも、彼らが通称一軍村に住まわされている理由を、彼はすぐに自覚した。

「――行くぞタツク! 何とかしないと、下手したら大惨事だ!」

「って――お、おう!」

最も海岸に近い区域に住まう者の役目は、海の外敵から里を守ること、それに尽きる。

再び山岸に戻る方へ駆け出した彼に、悪友もさっと外套を脱いで荷物を置き、動き易い淡褐色の武闘服でその後を追いかけていった。

彼らが岸壁につくと空も海も暗転し、「水」の竜を中心に激しい風が吹き荒れていた。

「何なんだこれ――これでまだ、発生途中だっていうのか!?」

「発生源は何処や!? 今なら止められるかもしれへん!」

どんどんと暗くなっていく周囲に、彼らは背中合わせで、崖の縁に立ち尽くすしかない。

「正直まずいで。修行の成果を見せたいとこやけど、おれら二人とこれは相性悪過ぎや」

彼らは主に、「火」に関係する「力」を持つ化け物だ。

ところが現状は、明らかに海から力を吸い上げて荒ぶる「水」の場であり、この里では一番強い彼らすら慄かせる「力」が、そこに展開しつつあった。

「発生、源……」

この規模の実戦にまだ巻き込まれたことがない彼は、止まらない冷や汗を感じながらも……広がり続ける荒れ狂った大気と海しか見えない、その暗い岸壁で――

「……え?」

それはまるで――悲しげな暗い空が、そのまま堕ちてきたような仄暗く澱む大気。

そうとしか思えないほど、不自然に玄く染められた場が近くの入り江に渦巻くのが、彼の彩の無い目にふっと映った。

どうしてそれが、この荒れ狂う「水」の源と思ったかは、彼にはわからなかった。

「タツク、あっちだ! ここよりあっちの方が大気の色が黒い!」

「って、それはほんまか!? 何処も気配は同じやけど――」

悪友にその玄は見えていないらしい。しかしそれは、彼らにはいつものことでもあった。

「この『力』は黒なんか!? レイアス!」

「――」

彼の言葉を信じて駆け出した傍ら、悪友は、彼の珍しい特技――本来は色などない「力」に、個別の色を見る彼の眼の所感を尋ねる。

激しい風と共に、叩き付けるように降り出してきた強い雨に打たれながら、彼は憮然と首を振った。

「色が無いんだ。だから黒に見えてるだけだと思う」

「……まずいで。そら本気で、純粋な『水』の化身とちゃうんか、五行的に」

驚く暇もなく、彼らの行く手に、突然新たに真っ黒で巨大な「力」の柱が立ち昇った。

「って――黒っ!! 黒のあれはまさか、んなアホな……!!」

悪友にも見えているその黒は、彼らが見知った「力」だ。悪友が衝撃を受けたように、その「力」の出現は、あまりに想定外だった。彼にも瞬時に、鮮烈な驚愕が走る。

「……あいつ!?」

ぎり。と一瞬、彼は強く顔を顰め……里と外界の境界である谷へと、飛び込んでいった。

雨滴に叩かれながら谷底に向かい、切り出された僅かな足場を慎重に飛び降りて伝う。そこから見える谷川の出口で、黒い激流が激しく渦巻き、「水」の竜を立ち上がらせている。

「――!!」

「うぉあ! いきなり『実体化』かいな!?」

その竜の源となる玄い渦に、まさに今、全てを呑み込む黒い「力」が襲いかかっていた。

激流の渕に巨大な口で丸ごと喰らいついた、ある黒い獣の姿を彼らはすぐに目にした。

「『フェンリル』か……!!」

口を開けた瞬間、大いなる咆哮を黒い巨獣が放つ。それは形だけを見れば、ただの狼と変わらない四本足の獣だ。

入り江そのものを喰らえる巨体の唸りは、周りの大気をも激しく揺らす。玄い場全てを飛散させるほどの「力」を、そのまま惜しみなく叩き付ける。

噛み千切られて海に還る竜と、喰らいつかれた激流は繋がりを断たれ、しばらく黒い獣の四足に打ち付け続けていたものの……雨風が止み雲が晴れ、太陽が再び顔を出した頃には、本来の静けさを思い出したような流れへ立ち戻っていくのが見えた。

とてつもなく面白くなさそうに、谷の途中で悪友が両腕を組んで呟いた。

「何や全く……アシュリンの奴に、先、こされてもーたな」

視線の先では黒い獣が、鋭く細い白眼で、静寂に戻る海面を見届けている。

巨大な黒い姿はその後薄まってゆき、最初から何もなかったように、獣も消え去ってしまい――

彼らはその入り江へ、谷底に着いてから急いで足を向けた。

「アシュー、何処や!? いるんやろ!?」

悪友の声色も硬いが、同じ相手を気配で探す彼も厳しい顔をせずにいられなかった。

それというのも……。

「……あれ――……あ、あれれ?」

ようやく見つけたその相手。絶壁の麓で座り込む、白い外套の似合う姿。

放心したような気弱な声に、彼らは揃って立ち止まった。

「何で、レイアスとタツクが……って、そっか――」

「あほう。ここは元々、二軍村のお前やのーて、おれらの管轄やろう」

「……あはは。そう言うなら、もうちょっと早く来てほしかったなぁ」

その無事を確認して、彼らは二人して安堵の息をつく。

そこには、白い無袖で腰巻つなぎ服の娘。耳を隠す硬質で短い白灰の髪をかき上げる、同い年の幼馴染みの姿が予想通りにあった。

何しろ、先程の黒狼は紛れもなく、この幼馴染みの存在を示すものなのだから。

怪訝そうな彼らを、困ったような笑顔で幼馴染みは見上げている。彼と同じ灰色の目を細める幼馴染みの横には、彼らの見慣れない誰かが倒れていた。

「……それ、誰だ? アシュー」

意識なく横たわる、外套で身を隠す人影。それをかばうように幼馴染みは苦笑う。

「さぁ、あたしもよくわかんない。偶然一緒になって、さっきまで同じ道を来てたコなんだけど……別れてからすぐ、あの変な渦巻きが起こったから」

幼馴染みはそうして、二軍村に帰る違う出口に向かっていたが、別れた相手が気になってこちらに来た顛末らしい。

そして出くわした、謎の荒れ狂う玄い場。それを治めてしまったのは、紛れもなく――彼らよりも早く一人で里を出ることを許された、この幼馴染みの「力」だった。

「だからって余計なことすんなや。『実体化』まで『力』使うて、どうにもならんかったらどないするつもりやってん?」

「……そーだよね。何か、このコが倒れてたの見て、あたしもわけがわかんなくなって」

難しい顔の悪友に、幼馴染みは座り込んだまま肩を竦める。

本来その幼馴染みは、荒事への対処を嫌がる――というより怖がる方だった。

幼い頃は近くに住んでいたものの、幼馴染みが二軍の村に引っ越してからは付き合いはほとんどない。基本的には、武勇談とは逆の噂を耳にすることが多い相手なのだ。

「んなこっちゃろーと思ったわ。凄い状況にパニくって、いきなりフェンリル呼んだんやろ」

幼馴染みとはいえ、久々に話すせいか、悪友は顔付きも硬いまま声色も厳しい。対して幼馴染みは昔とあまり変わらない、弱気な緩い笑顔だけを浮かべていた。

悪友はさらに、険しい顔付きで追い打ちをかける。

「あんまぽこぽこ『実体化』使うなや。どーせ物理攻撃しかようせーへん、でかいだけが取り柄の出来の悪い霊獣なんやからな」

それは昔からであるのだが、悪友は妙に、この幼馴染みに厳しい。

どういった形であれ、先程の場を治めた幼馴染みの功績に気が付いていないわけはない。

そもそも彼らに比べ、物理的な強靭さに優れた幼馴染みの「力」だからこそ、あの場を治められたこともわかっているはずだったが。

「これに懲りたら、当分は里で大人しゅーしてるんやな!」

「あはは……あたしもそうしたいけど、そういうわけにもいかなくてさぁ」

彼らよりも随分早くから、たった一人で里を出入りすることを許されている幼馴染み。

それは何より、そうした「力」の制御を、同年代の誰より早く熟練した実力の証だった。

昔から幼馴染みの母が頻繁に彼女を連れて里を出入りし、外の世界に慣れている事情も加味されてはいるのだが……彼らにはなかなか許されない自由を持つ相手に、いつも厳しい目を向ける悪友だった。

そうしたわけで、遠出先から戻る途中だったという幼馴染み。ところが山道で偶然に、横で眠る旅人――鉛色の外套に身を包み、青い珠をC型に囲む木杖を持つ流人に出会ったという。

「レイアス達はひょっとして……今日、初めて出る日だったの?」

倒れている旅人の様子を確かめながら、幼馴染みが彼らに尋ねる。

「そうやで。とんだ形で出鼻をくじかれたけどな」

立ち尽くしていた彼らも、ようやくしずしずと、倒れている者の横に集まって屈む。

その相手、頭巾付きの外套で顔を覆う者は、一見は同年代の珍しい姿だ。袖口と襟口を白いひらひらで飾る、肩を出す黒い筒型衣。人魚のように足の線が浮き出る白くて長い下衣も、彼らは滅多に見ない型の装い。派手ではないが質の良い生地を使われた服は、おそらく何かの魔法効果を付加されていることもわかった。

木杖を手にしていることからも、戦士よりは魔法使いの類の化け物だろう。このような山奥に、人間がまず、こんな礼装で来ることはめったにないのだ。

「…………」

久々に会った幼馴染みと悪友のやりとりを、ただ傍観していた彼は、何故か、その倒れている相手から目を離すことができなかった。

「んで、アシューもこいつも、怪我はないんか?」

「うん、多分大丈夫。さっきの変な渦、このコのことは避けてた感じだった」

「何やそれ、逆に胡散臭い話やな。それやとひょっとして、あれの発生源は――」

倒れた相手の背中側にいる悪友と、頭の方に屈んだ彼を横に、幼馴染みは意識のない者の外套に手をかける。

隠されている顔を出すよう、幼馴染みがそっと、その神秘のベールをずらすと……。

「……――」

息を呑む彼の前で、中から現れたのは、絹糸に似た優しい光沢のまっすぐな長い髪を高い位置で一つに束ねた、シンプルなポニーテール。

珍しい碧毛の悪友以上に、世にも稀な妙なる色合い――朝の空のような青い色の髪に、彼は不意に、よくわからない衝撃を受けていた。

「あははは。すっごい美人さんでしょ、このコ」

幼馴染みは、言葉にできない衝撃を受けた彼に気付くように、そんな風に緩く笑う。

確かにそこには、寝顔とはいえ、あまりに整った顔立ちと白い肌で安らかに目を閉じた幼げな美女……首元には不思議な、菱形の青い宝石を誂えたチョーカーを着ける旅人が、あどけない表情で眠っていた。

倒れている相手を見つめながら黙り込んでしまった彼に、向かいであぐらをかく悪友が、何やねんとニヤリとした目線を向けてきた。

「あれ程オマエ、自分の遠征は嫁探し目的やない言うてたのに、ひょっとしたら一番早く春が来たんとちゃうか?」

「――は?」

その声にむっと我に返った彼は、不服気に悪友に言い返す。

「一緒にするなよ。俺は最初から目的は一つだ」

この隠れ里――「霊獣族」という千族が潜む奥地には、若い化け物が少なくとも一度、外に出たがる大きな共通の理由がある。

血統の力が強く、異種と交わっても「力」を保つことができるここの化け物は、里という狭い世界だけでなく、広く出会いを求めて旅に出るのが普通なのだ。

「どーやろなぁ~。オマエみたいな奴が案外ムッツリなんは、よーある話やしなぁ」

悪友が妙な訛りを持っているのも、この隠れ里のある「西の大陸」とは対極に位置する、「東の大陸」出身の異種族の母を持つからだ。

悪友自身、旅に出るのは出会い目的と公言している。それが理由として認められるのも、この隠れ里ならではかもしれなかった。

向かいでにやにや、楽しげな悪友に、彼はげんなりする。

「そんなことより……このヒトはどうするつもりなんだ、アシュー」

まだ意識の戻りそうにない相手を再び見つめると、当然の疑問を幼馴染みに尋ねる。

幼馴染みはうーん、と、本気で困った顔付きで考え込んだ。

「寒いし濡れてるし、放っとくと風邪ひいちゃいそう。でも里は……連れて行き難いよね」

「そうだな。連れ込んでいいのは伴侶だけ、そうでなくても里から出さずに、誰かの伴侶にってことになりかねない」

一応隠れ里であるこの秘境では、それが異邦者に定められた処遇でもある。

やっぱりなぁ、と。幼馴染みは彼を見つめると、躊躇いがちに口を開いた。

「それじゃゴメンなんだけど……レイアスの家なら一番端だから、そう簡単にばれないと思うんだ。このコが目を覚ますまで、休ませてあげてくれない?」

「…………」

「ちょっとあたしじゃ、このコを運んで谷を上がれそうにないし。あたしもクタクタだし、少しだけ一緒に休ませてもらっていい……?」

幼馴染みの家は里と外界の南境付近で、中心部の補欠世帯を囲む少し遠い区域にある。

通りすがりに、成り行きで彼らにとって最大の「力」を使った幼馴染みが疲労していることも、彼には重々伝わってきた。

「別にいいけど……俺は、支度が済んだらすぐに出るぞ」

「ええ? って、戸締まりはどうするの?」

「アシューに結界の鍵、預けておくわけにはいかないか」

「ごめん、あたしも家に寄ったらまたすぐ出るつもりなんだ――……っていうか、そんな簡単に鍵とか預けちゃ駄目だよ、レイアス」

たはは、と苦笑う幼馴染みは、とても久しぶりに話した彼――一見こわもてな相手が本来の穏やかさで、昔と変わらぬ信頼を向けてくることに、逆に戸惑いを持ったようだった。

それほど彼らは、こうして互いに、気安く話をすることが久しぶりだったのだ。

そんな様子を見ていた悪友が、ええい、と不機嫌そうに立ち上がった。

「とりあえずさっさとレイアスん家行くで! いつまでこんな所で話し込んでんねん!」

狭苦しい谷底での、久しぶりの昔馴染同士の再会。

キッカケである突然の異変については、よくわからないままだが――

彼らがちょうど、初めて里から出る日にそうした事態が起こり、長く話していなかった者と顔を合わせられたこと。

そしてこの、空のような青い髪を持つ魔道士風の美女と出会うことになったのは……後から考えれば、この時こそが、運命の日の幕開けだった。

上2:空色の流れ人

狭く味気ない丸木小屋は、一人で住むにしても、彩りを備えるような余裕はなかった。

夫婦と幼い子供が、手狭に暮らすくらいの自宅。彼が十年前に父を亡くしてから、母と二人で移り住むことになった僻地は、彼らの隠れ里を外敵から守る最前線だ。

「へぇ……思ってたより本当に、小さい家だったんだね」

二軍の村に引っ越した幼馴染みは、その後に引っ越した彼の家に来たのは今日が初めてになる。彼の寝床に、外套を脱がせて横たえた行きずりの旅人――幼馴染み曰く謎の女のコの枕元に座り、服の上から体を拭いてやりながら家内を見回していた。

「おじ様が亡くなられて……おば様も実力者だったとはいえ、それでもひどい扱いだよね」

海に一番近いこの場所は、強力な化け物が多い外敵を最初に迎え撃たなくてはならない。そのために彼の母が、強い外敵と戦い命を落としたことは、幼馴染みの耳にも届いていたようだった。

昔から言葉を飾らず、沈痛な顔の幼馴染みとは対照的に、彼は淡々と返答していた。

「仕方ないだろ。蛮勇の夫、豪傑の女の肩書きに、拘ってたのは母さんの方だ」

「そーやで。大体レイアス自体、いつ暴れ出すかわからん鬼子やったんやから、親父かてこの一家の扱いには本当悩まされたんや」

彼から借りた手拭いを使いながらずばずば言う悪友は、この「霊獣族」の隠れ里の長の息子だ。彼らにはそんなやりとりは日常茶飯時なのだが……手拭いを肩にかける彼が床に座り、無表情に荷物を詰める横で、幼馴染みは改めて、困ったような顔で微笑んでいた。

「タツクは厳しいね、相変わらず。長はもっと、一見はお優しいのに」

「言うとけや。お前もなアシュー、あんま簡単に切札――霊獣の『実体化』を、軽々しく見せるもんやないで。元々手数少ないんやから、余計にな」

険しい顔付きの悪友は、長の息子だけあり、同郷者の基本的な実力を大体把握している。

幼馴染みは「力」の展開規模が、あの巨体の黒狼のように大きいこと、そしてその制御がヒトより早くできるようになったことは悪友も知っている。しかしそれは早かったことが重要で、特別優れた制御者でないことも、彼らは二人共わかっていた。

「でもあたし、手加減できる余裕ないよ。それに今日のは本当、たまたまだって」

「そーやな、普段はまず戦わんと逃げまくってるゆーし。それなら変に横から出てきなや」

「あはは。本当、タツクは厳しいなぁ」

それは一見、戦果を奪われて拗ねる態度に見えないことも無い悪友だったが。

しかし普段の悪友は、もっと和やかに同郷者達を指導している。「力」の素質も、戦う力もある次期長として、人望も大きな実力者だと彼は知っている。

「……タツクが厳しいのは、アシューにだけだろ」

呆れながら呟く彼を、オイ、と悪友が脇腹を小突く。彼の言葉の意味を全くわかっていない幼馴染みは、旅人の頭を撫でながら不思議そうに首を傾げる。

そこでちょうど、幼馴染みの細い手の下、旅人がぴくりと眉を顰めた。

あ、と幼馴染みが旅人の方を向く。彼も旅支度を中断してズリズリと膝立ちで寝床の横に行き、旅人の顔を斜め上から覗き込んだ。

物悲しげに眠る旅人の、長い睫毛の麓から、不意に一筋の涙が、つ――と頬を伝う。

「……――?」

本当に、キレイなヒトだな、と。その状況で、彼は何故か真っ先にそんな感想が浮かんだ。

「どうしたんだろ。苦しいのかな――」

涙の理由を心配そうに、幼馴染みが旅人を見つめる。その下で、やがてゆっくり旅人は、大きな目を静かに開いていく。

髪より暗い青の目を、ぼうっと滲ませながら、重い瞼をそっと上げたのだが……。

「……ゴメン、なさい……」

「……え?」

涙混じりで何かを呟いた旅人を、彼と幼馴染みが見つめたのと同じ瞬間。

旅人は、最初に見える位置にいた彼を捕まえるようにまっすぐに見つめ、そして――

「兄、さん……!」

胡乱だった目に精彩が宿り、悲しげだった顔が一瞬で、明るく破顔した。

「――え!?」

ばっと起き上がった旅人が、勢いのまま、何故か突然彼に抱き着く。顔を覗き込もうとした幼馴染みは、危うく旅人と頭をぶつける寸前だった。

「なななな、何なんやいったいー!?」

涙ながらに、彼に突然抱き着いた美女。唐突な状況に慌てて隣の悪友が立ち上がる。

膝立ち状態だった彼は、寝床から落ちる勢いで彼の首にしがみついてきた者に、姿勢を崩されてまさに押し倒された状態となった。

「やっと会えたよ、兄さん……!!」

さらにぽろぽろ、涙を零しながら、泣き笑いで相手は彼に抱き着く。

「……あんた、誰だ?」

茫然とした彼は、その、ごく当たり前の疑問を返すことしかできなかった。

立ち上がった悪友と幼馴染みの足下、美女がしがみつく謎の動揺。沸騰しそうな内心を押え、声は穏やかに、赤い無表情で彼は尋ねる。

ぎゅう、と抱き着いていた相手は、その声に気を取り直したのか少し力を緩める。そして腕の中にあった彼の顔を、青く大きな、鋭くも幼い双眸でじっと見つめた。

それから、キョトンとしたように、旅人はそれまでの微笑みを消した。

「……ごめんなさい。アナタ……兄さんに、似てる」

まだ涙を滲ませながら、落ち着いた笑顔で口にする。ようやく彼を細腕から解放すると、そのままキョロキョロ、と辺りを見回し始めた。

「えっと……ここは、何処なの? アシュリン」

見覚えのある顔に視線を合わせ、旅人がにこりと微笑んで尋ねる。

「あ、うん、あたしの仲間の家なんだ。ごめんね、寝てる間に連れ込んじゃって」

「そうなんだ。ありがとう、わたし、寝ちゃってたんだ」

おかしいなぁ、と、そこで困ったように旅人は首を傾げた。

「わたし、里に帰るねって言ったアシュリンと……別れてからのことが思い出せない」

何があったのかな、と。他人事のように呟く不思議な相手がそこにいた。

「それより――あんた、名前は?」

同道したという幼馴染みにも、それは先に尋ねたのだが……わりと適当な幼馴染みは、彼女のことはキレイな空色ちゃんと呼んだ、とふざけた返答をしていたのだ。

「そーやで。自分が何者か名乗るのが、まずは初対面の礼儀やろ、ねーちゃん」

声色はきつくないが、驚きが重なったために、詰問するように悪友も尋ねる。

それに、その空色の髪と目を持つ端整な顔立ちの相手は……――

にこにこと、普通は考え難い答を、あっさりと彼女は返した。

「わたし、自分の名前がないの」

「――は?」

「ふぉえ?」

だよね、と、そこでうんうんと幼馴染みが頷く。

「思い出した。だから、じゃあ空色ちゃんとかどう? って話になって……」

「――いいわけないだろ、それ」

「何やねんこの天然二人。あのなーあんた、ヒトをからかうんも時と場合を見て……」

呆れ顔になりかけた悪友に、彼女はううん、と至って無害そうに首を振る。

「ずっと呼ばれてる名前はあるけど、それはわたしの名前じゃなくて……本当の名前は、もう随分前から思い出せないの」

深刻な声ではないが、冗談ではない、と彼らをまっすぐに見た同年代の謎の美女だった。

「何やよーわからんけど……つまりあんた、記憶喪失なんか?」

「そうだと思う。昔のこと、何も思い出せないもの」

それじゃあ、と彼は改めて尋ねる。

「呼ばれてる名は? ひとまず教えてもらえないか」

「うん。わたし、ティアリス・アースフィーユ・ナーガ」

にこにこと答えながらも、少し悲しそうに微笑んで彼女は先を続けた。

「家族はティアリス、知り合いはアースフィーユって呼ぶけど。どっちもヒトから貰った名前で、わたしの名前じゃないの」

「……でも家族や知り合いがいるのは、記憶はあるのか?」

「勿論だよ。父さんや母さんのことも覚えてるよ」

……と、そのワケありそうな妙な相手を挟んで、彼は悪友と顔を見合わせる。

彼は軽く頭を抱えながら、ぼやくように言った。

「じゃあ俺達は、アースフィーユと呼ぶべきなのか」

そうだね、と穏やかに彼女は頷く。ちらりと幼馴染みを見た顔は、まるで空色というふざけた呼称の方が良かったように見えた。

それなら、とばかり、彼は気楽に、あっさり口にした。

「……長いから、アフィでいいか?」

「…………」

彼女はそこで、大きな青い目を丸くして、彼を見つめる。

「――うん。アダ名つけてもらったの初めて、嬉しい」

次の瞬間には明るく微笑み、両手を胸元で組んで嬉しそうな様子を見せた。

そんな不思議な彼女に、彼もしばし、ポカンとした無表情を返す。

とにかく、と仕切り直すように悪友が彼と彼女の間に出ていた。

「もうレイアス、出発できるやろ? あんたが誰かは知らんけど、ここに長くいてもらうわけにはいかんのや」

「そっか……そうだね、迷惑かけてごめんなさい」

「あんたはここからどうするんや? 元々何処に行く気やってん?」

真っ当に問う悪友に、彼女もうん、と神妙に頷く。

「わたし、ずっといない兄さんを探してて、友達にも会いたいと思ってた」

「ほんで? そいつらはこの近くにおるんか?」

しかしそこで彼女は、暗い顔付きになって俯く。

「会いに行きたいのに……どうしても、山を下りさせてくれないヒト達がいるの」

「――?」

「だから海を渡ろうと思って、ここまで来たんだけど」

それでひとまず、大陸の北海岸であるこの地に来た、と彼女は言う。

「それでもこの岸壁から船には乗れない。どうするつもりだったんだ?」

当然のことを訝しく尋ねる彼に、うん……と考え込んでしまった。

助け舟を出したのは、成り行きを見守っていた幼馴染みだった。

「とりあえずアフィちゃんのこと、『シャル』くらいまで、何も言わずに送ってあげたら? レイアスもタツクも、最初は多分そこに行くでしょ?」

幼馴染みが口にした、最寄りの商業都市の名。この里からは東にあり、海岸沿いで船も出ている盛況な土地として、里の者が憧れる都。彼らはまた顔を見合わせる。

「……そうだな。確かに最初は、そのつもりだった」

それは彼には肯定の意であり、悪友も特に異論はないようだったが。

「んなら、アシューはさっさと帰れや。後はおれ達だけで十分やろ」

その都市に行き慣れている幼馴染みの提案が、面白くないような顔を悪友が浮かべる。またそうして、幼馴染みにつれない態度を向ける悪友だった。

久々に話した昔馴染同士の、感慨にふける猶予もなく。

じゃあね、と幼馴染みが、あっさり別れを告げて出ていった後で。

「そんならアフィ、シャルまでよろしゅーな! おれはタツク、こっちはレイアスや」

幼馴染み相手とは随分違う気さくな悪友に、少し意表をつかれた様子の彼女も、うん。と笑って、差し出された手をしっかりと握っていた。

「別に喋りたなかったら無理に言わんでもえーけど、アフィは魔法使いなんか? 気配は確実に人間やなさそーやけど、わりと強い、どっかの千族さんか?」

軽いノリでも、しっかり者の悪友は、同行者の戦力を把握しておきたいらしい。青い珠玉を先端に誂えた木杖を持つ相手に、最低限の身上を尋ねる。

しかし彼女はまたも、普通とは言い難い返答をよこした。

「ううん。わたし、魔法はほとんど使えないの」

「――うぉ?」

「……は?」

丸木小屋を出て、家全体の結界に封をする程度の魔法道具しか彼には使えない。そんな彼の眼には、彼女はかなりの魔力の持ち主であると視えていた。

笑顔の多い彼女を包む、それとは裏腹な悲しげな色合い――玄い影を潜めながら大気に溶け込む、妙なる空色。力を色で視る彼には、とても印象が強いものだったのだが……。

それなのに、自分は魔法を使えない、と考えられないことを相手は口にする。

「んじゃーあんた……その杖は飾りなんか?」

「うーん……何て言うんだっけ、こういうの……」

答え方がわからない、と困った顔で笑う彼女。彼らは、世間知らず? と首を傾げる。

そこで話題を変えるように、彼女は逆に尋ねる。

「タツクとレイアスは? アシュリンの白黒猫さんみたいな、不思議な動物を使うの?」

白黒の猫。どうやら幼馴染みは、行きずりの旅人にも警戒なく、彼らの一族の「力」を見せていたらしい。改めて悪友が、大きなため息をついた。

彼女が見つからないよう早々に里の出口を出た後で、彼らは里を隠す鬱蒼とした獣道に入った。草の根をかきわけて進みながら、互いの話を続ける。

「おれらはまぁ、そーやな。特定の獣使いみたいなもんやと考えてくれればえーわ」

「普通の獣じゃないけどな。そこは詳しくは言えないが、それが俺達の『力』だ」

「力」とは、魔力や霊力等の才能があるヒトの内で、命から紡がれる「神秘」の総称だ。

彼や悪友は、魔力も霊力も大して持っていない。ただ、全ての生き物が持つ「気」は豊富で、魔力が必要な魔法などは使えないが、「気」を直接「力」にする類の千族と言えた。

「そうなんだ。アシュリンは大きな猫だったけど、タツクとレイアスは何を使うの?」

彼女が言うように、幼馴染みは普段、大型の猫を使う。それは耳と手足、尾だけが黒い白猫で、先刻に使った黒い狼はまさに「切札」の方の獣だった。

「おれは鳥やな。レイアスは……うーむ――」

そこで突然、にやにやと悪友は彼に軽く振り返り、後方を見ながら意地の悪い顔付きで話を続ける。

「あれは何て言うんやろな、レイアス? 結局名前は決まってないんか?」

「……旧い話を蒸し返すなよ。別に絶対、呼び名がいるわけじゃないだろ」

不機嫌そうな彼と、笑ってお腹を抱える悪友。不思議そうな彼女に悪友が解説を始める。

「コイツの獣はな、しょーじき何なんかよーわからへんねん。犬にも見えるし、でも何か角生えとるし、尻尾は妙に尖っとるしで。そんな動物、普通おらへんやろ?」

「……じゃあ、何かの神獣とか、魔物みたいってこと?」

「かもしらへん。だから昔から珍獣珍獣って、コイツはそれを気にしとんねん」

むす。と無愛想に輪をかける彼は、一言で呼べない自らの獣に悩んでいたのは本当だった。

世界でも有数の由緒ある「神獣」、そんな高次生物は滅多に扱えないため、多かったのは珍獣か魔物扱いだ。それも里を出られる実力を持った今では、遠い話でもあったが。

しばらく続いた険しい茂みを抜けると、岩肌が所々露出した急斜面に出た。

山の生活に慣れている彼らは良いが、謎の旅人たる相手は、ひらひらした風通しの良い服装からも、山歩きに慣れているようには見えなかった。

「……こけるなよ」

それなので彼は、左腕を軽く支えに差し出しただけなのだが――

「――うん、大丈夫!」

嬉しそうな声で、景気の良い返答をする。しかしそれとは裏腹に、そこで彼女は、ぴたっと彼の左腕を、両手で捕まえるようにしがみついた。彼はまた、意表をつかれることになった。

「……――」

斜面を下りる間だけかと思ったが、その後に平坦で緩やかな山道に入っても、にこにこと彼女は彼の腕を離さなかった。

「……――ふぉえ!?」

前方にいた悪友が、不自然に続く沈黙に立ち止る。振り返ってすぐ目に飛び込んだ光景に、素っ頓狂な声を上げた。

「オマエらいつの間に、何で腕組んでんねん!?」

衝撃のあまり、硬い顔で固まったまま率直に尋ねる悪友に、彼もバツが悪くなった。

「……いや。危なそうだった、から」

なるべくありのままを答えるが、彼の拙い声を打ち消すように、彼女の歓声が続く。

「きっとレイアスが優しいから、わたし、凄く嬉しいの」

彼にも謎な状況を、更に混乱させる返答。悪友が口をあんぐりさせるのも無理はない。

当惑の空気を彼女なりに察したのか、それでも微笑んだまま、彼を上目遣いに見つめる。

「レイアスは、迷惑?」

「…………」

その不自然に落ち着いた双眼の暗い青は、ともすれば、妖艶とすら言える深影が潜む。

そうしてはっきり邪魔か、と訊かれれば、何故か気分が重くなった。嬉しそうな彼女に水をさすように気が咎める。

「……すまないが、右が義手だから、左を塞がれると咄嗟の時に動きが遅れる」

彼にとってそれは里を出る最大の目的で、答えざるを得ない事柄だった。

「そうなの? ……ちゃんと動かないの?」

「いや、出来は良過ぎるんだ。でももう長いから、あちこちが傷んできてる」

ある出来事で、彼は五歳になる前に、右腕を肘の先から失っていた。

その時に特別な経緯で与えられた義手は、本当の腕と変わらない動きができる逸品だ。剣士である彼はなるべく義手に負担をかけないよう、右利きでありながら左手を軸にして、鍛錬なども続けてきたのだが……。

「このレベルの義手は、中々見つからないらしくて。外の世界で新しいのが見つかるまで、今はなるべく使わないようにしてる」

せいぜい日常の家事くらいだ、と息をついた彼に、彼女はそれまでの笑顔を消していく。しばらくじっと、澄み戻った空色の目を、彼の灰色の眼にまっすぐに向ける。

当惑はしつつも、不思議と、悪い気はせずにくっつかれていた彼でもあった。幼馴染み以外の異性と彼は、修行の場以外であまり関わったことがなく、純粋に反応に困るだけだ。

微笑む彼女のその目を、このまましばらく見ていたい。そんな風に思いかけるほど、そこには何かを訴えかける、透明な空色の青があり――

「――じゃあ、こっちにするね」

そうして彼がぽけっとしている間に素早く、今度は義手側の上腕を嬉しげに捕まえた彼女だった。

「……何かもう、つっこむ気も起こらんわ」

悪友も早々に、彼女の不思議な挙動を諦めたらしい。彼もそれを振り払うような意志の強さを、特別持ってはいなかった。

その誤解要素に溢れた光景に真っ当に切り込む、まともでない者達に遭遇するまでは。

それはひどく、深い山奥には似つかわしくない、気品ある口調だった。

「――やっと見つけましたわよ! アースフィーユ!」

びくり、と彼の腕に捕まる彼女が瞬時に体を硬直させ、その場に立ち止まる。

「全く……貴女にそこまで行動力があるとは思いもしませんでした……」

こちらは、驚くことに先程のものと全く同じ声色をしている。しかし話し方がぼそぼそとしているためか、印象がかなり違って聞こえる声掛けが続く。

「――何や!? あいつら!?」

二つの声の発生源は、彼らの遥か前方にあった。

背の高い雑草だらけの細い山道で、行く手を塞ぐように二人の女が立ちはだかっていた。

「アーニァ……フェネル……」

「……アフィの知り合いか?」

今までになく険しい顔で、震えるように彼女が呟く。彼は無意識に、彼女と女達の間に入るように軽く前に出た。

「――まっっ! まさかアースフィーユ、貴女という娘は……!」

女達は、気品ある口調の方は、長い前髪を耳にかけて金色の髪を腰まで下ろしている。尖った耳と紫の目、肩を出す白の礼装という、とても整った容姿をしていた。

「これは嘆かわしいですね。こんな思い切った家出の原因は、もしや……」

後ろの一人は、目を隠すほどに前髪を長く伸ばし、両肩で金色の髪を二つに括っている。やはり同じ尖り耳だが、侍従のような地味な恰好をしている。

女達二人は、顔を見合わせてうんうんと強く頷くと。

わけがわからず黙り込む彼らに向けて、前にいる女の方が高らかに言い放った。

「――その男が貴女をたぶらかしたんですの!? 何ということでしょう、あああ!!」

それは彼にぴったりくっつく彼女を見れば、当たり前の誤解だった。

「……は?」

出会ってまだ数時間の彼は当然、何だそりゃ、と顔を顰め、前方の礼装の女を睨んだのだが……。

「――ダメ! このヒト達に手を出したら許さないから、アーニァ!」

彼女は強く彼の腕を抱き締め、話をいっそうややこしくしていく。

「このヒトは大事なヒトなの! 兄さんにそっくりなの、やっと見つけたの!」

「はあぁ!? その無愛想のいったい何処が!? あのお方には似ても似付きませんわよ!」

「そうですね。彼はもっとこう、素晴らしいくらいに魔性の美形ですし。似てるとすれば……その前髪の黒メッシュくらいでしょう」

侍従のような女の方は、彼の一部だけ黒い前髪を見て、ふうと嘆息したようだった。

一連の流れを見るに、どうやら女達は、彼女の兄も知る保護者の立場らしい。彼も悪友も、顔を見合わせて悟ったのだが……それにしては強い彼女の拒否感に、進んで口を挟むことができなかった。

「……あれ、ひょっとして妖精とちゃうか、レイアス」

「……かもしれない。そうだとすると――まずいな」

ただ、目前の相手がかなり出会いたくない部類である可能性に、内心で頭を抱えた。

尖った耳と紫の目、華やかな金髪。さらによく見れば、背に小さな透明の翅という特徴的な容姿に加え、元々彼らの里自体、「妖精」たる敵対者の縄張りに近いのだ。

「妖精」は遊び心の化生――禁忌がない種と言われ、他の千族と相容れないものが多い。

化け物としての能力の高さは、折り紙付きの種族が妖精だ。そのためプライドが高く、そして誰もが癖のある変わり者らしい。他種族との争いも厭わず、仲間内ですら殺し合いも遊戯とすることがあると噂の、なかなか理解に苦しむ一派というのが常識だった。

「その『魔竜』をどうする気ですの!? そこの青二才方!!」

そして礼装の女が彼らに対し、苦く叫んだことに――その運命の到来を、彼らは知ることになる。

上3:赤い獣

その「魔竜」を、いったいどうするつもりなのか。

白い礼装の女の突然の詰問は、彼らには全く意味不明だったのだが……。

「命が惜しければアースフィーユには関わらないことでしてよ! 貴男方が何処の千族かは知りませんけど、みすみす禍を呼び込むことはないのではなくて?」

「姉上の言う通りです。それは貴男方の手に負える存在ではありません」

そもそも突然現れた空色の流人で謎の青花に、彼らは警戒心を持っていない。無防備さを責めるその言葉に、彼と悪友は改めて、顔を見合わせていた。

「……――そう言えば、なぁ」

「……確かにな。これは……」

女達を凝視して腕にしがみつく彼女を下目に、彼らもようやく、それを自覚する。

「魔竜」などと言われると、とてつもなく危ない存在かもしれない、と彼も悪友も思いはする。しかしその単語があまりに凶悪なためか、全く実感が持てなかった。

「アシュ―のせいだろ。あいつが全然アフィのこと、警戒してなかったしな」

「そーやな。アシュ―の目は確かやもんな、昔っからな」

普通なら、「妖精」らしき女達に嫌悪を感じるように、異種族間で警戒の無い化け物など少ない。そんな中、彼女の存在には疑問すら持たず、自分達の無防備さも気付かなかった体たらく。

「……?」

わけがわからず不安そうに彼を見上げた彼女に、一応現状を説明する。

「あんたが何なのかは知らないけど……俺達にも、あっちの方が悪く見える」

「外は危険が一杯て、おれも自分で言うとるのにな。不思議とあんたは、疑う気にならへん」

それは出会ったばかりの彼女の人柄というより、彼女と打ち解けていた幼馴染みへの、昔から変わらぬ強い想いだった。

――……なんで? べつにレイアスもタツクも、こわくなんてないよ?

荒事から常に逃げ回り、臆病者と名を馳せる幼馴染み。しかし幼馴染みは、里では一番強い「力」を持つ彼ら……二人の鬼子に屈託なく近付いてきた、唯一の子供だった。

その幼馴染みが、切札の霊獣まで使って保護した相手がこの彼女なのだ。

金髪の二人の女を前に、彼は改めて経緯を尋ねる。

「あいつらがアフィの言ってた、山を下りさせてくれないヒトか?」

「……うん。どうしてもわたし、妖精の森から外に出してもらえないの」

その問題は、「妖精」という化け物の近くで住む彼らも以前から頭を悩ませている。かの領域に踏み込んだ同郷者が何人も行方不明にされたことを、彼も悪友も思い返す。

ふう、と礼装の女は大きく派手な溜め息をつき、あざけるような顔で彼らを見返した。

「幽閉なんて当然の話でしてよ? 貴女という禍を、外に出すわけにはいきませんの」

「どうか手荒なことをさせないで下さい。禍とはいえ、貴女を傷付けるのは本意ではありません」

女達は至って辛辣で真剣で、彼女を連れ戻すには荒事も辞さない様子に見えた。

「……しかし妖精にしては、一見筋が通るマトモなこと言うとんなぁ、あいつら」

もしも禍という話が真実であれば、だが、彼も確かに、と彼女をかばいつつも頷く。

対応に困った彼らが沈黙し、立ち止まった状態に、礼装の女が唐突にしびれを切らした。

「ええい! とにかく貴女はこのアーニァの大事な玩具なのだから、帰ってらっしゃい!」

あ。と、実に妖精らしい礼装の女の発言に、妹の女が口元を歪めて姉を見つめる。

「姉上……それを言うと、こちらの方が悪者に――」

しかし妹が窘めを言い終える前に、姉はさらなる暴挙に乗り出してしまう。

「口で言ってわかりませんのなら、それがどれだけ危険か、自らご経験あそばせ!」

礼装の女が開いた胸元から、小さな卵らしき物を取り出し、一瞬で地面に叩き付けた。

「姉上、それは残数も少なくとても貴重な……!」

知りませんわ! と姉がふんぞり返る姿は、割れた物体から大量に溢れ出た乳白色の煙に、あっという間に隠されてしまい――

「何やこれ、吸って大丈夫なんか――!?」

「そんな、アーニァ、ひどい……!!」

女達と彼らの距離を、全くものともしない速度と物量で、少なくとも半径一キロ以上に煙が広がる。逃げる間もなく一瞬にして、彼らを飲み込んでいく。

「――手を離すな、タツク、アフィ!」

腕を掴む彼女をそのまま引き寄せ、悪友の外套も引っ張りながら咄嗟に彼は叫んだ。

「大事な物は絶対に、傍から離すな……!!」

この「場」は全てを白日の下に曝す――まるで真っ白なキャンバスのようだと。

そこに囚われた以上、己から遠く離した物は戻らないと、彼の眼にはそれだけが映る。

わけもわからず、何故か強い焦燥に襲われた彼が、とにかく同行者を必死に繋ぎ止めた数瞬後に。

霧の一部が晴れるように、ようやく、視界が少しずつ開けてきた――

その、直後のことだった。

「……!?」

最初に目を開けた彼は、ただそれを凝視する。

掴まり合う彼らを鎮座して見下ろす、再来してしまった有り得ない兇獣。

正確には、有り得てはいけない――鬼子と呼ばれた彼が、贖ったはずの罪。その忌まわしい具現を目の当たりにして。

「――な……!」

絶句する彼の横で、二番目に目を開けた悪友が、彼らの前に厳と在った巨体に気付く。

「……って、何やあああ!? レイアスオマエ、『実体化』つこたんか!?」

その異常さを知る者が故に、やはり唖然と声を上げる。

「あれ……ここは何処?」

昼間の山中であったはずが、暗い霧に包まれた狭い平野で、最後に目を開けた彼女はまず辺りを見回していた。

間もなく、彼らを頭上から睨む四本足の獣……輪郭がもやもやとし、コウモリのような翼で爬虫類じみた、人家ほど大きい真っ赤な異物を暗い青の目に捉える。

「――」

彼女はそこで、息を飲んで巨獣を見つめた。

「――俺じゃない! 来るぞ、走れ!!」

立ち尽くす悪友と彼女を彼がぐいと引っ張った直後に、音も無く立ち上がった赤い獣は、二枚の翼で激しい強風を起こしながら薄暗い空に飛び上がった。

「おわああ!!」

「あ――……!」

煽られて吹っ飛びそうになりながら、彼に捕まれて何とか留まった彼女だったが。

「待って――……!!」

何故かそれだけ、夕暮れ前の上空の赤い獣に、必死に叫びかける。

彼女を支えるだけで精一杯だった彼の横で、悪友が獣の次の行動をいち早く察知した。

「あかん! 突っ込んでくる!!」

その獣は決して、彼らの味方ではないと、悪友は悟ったのだろう。

「逃げぇレイアス、アフィ……!!」

彼と彼女を咄嗟に突き飛ばし、地面も抉る獣の特攻を、たった一人で受けた悪友だった。

「タツク!!」

道幅を軽く超える距離を飛ばされ、彼女を受け止め抱えた状態で、彼は強く腰をつく。

悪友がいた場所――小さなクレーターの内部を確認する余裕もなく、赤い獣が、今度は彼ら二人に首を向けて狙いをつけた。

「アフィ、やばい……!」

「――!!」

ごろん、と体勢を変えて彼女に覆い被さるように獣に背を向ける。地面を蹴って紙一重で追撃を避ける。間近を飛び抜ける獣の風圧を、一人で受けた全身に細かい裂傷が走った。

とにかく二人して立ち上がり、獣が大きく離れた隙をついて、彼女の手をひいて近くの森へと逃げ込んだ。

「レイアス、大丈夫!?」

「俺よりタツクだ――あのバカ、粉々になってなきゃいいが」

「……!!」

クレーターから悪友が出てくる様子はない。まず悪友の気配がほとんど感じられないことが、致命的な負傷を受けている証だった。

きっと悪友は、その赤い獣との交戦を躊躇い、防戦にまわる猶予もなかったのだろう。この状況の衝撃で彼の感情が麻痺していなければ、喋ることもできないような緊急事態だ。

「そんな――でも、あれが『魔竜』なの……!?」

呆然としている彼女が、自らを責めるような蒼白な顔色をする。

その顔を見て、冷静さなど消えていた彼は、上空を飛び回る獣の真実をすぐに明かしてしまった。

「違う。アレは俺の分身――にそっくりな……俺の昔の霊獣だ」

「え……?」

彼女はそこで、悪友が動けなかった理由を敏く感じたように、衝撃の声を呑み込む。

「アレを攻撃すれば、俺も傷付くかもしれない。やってみないとわからないが……」

彼自身、それがわからないこの状況に動揺を隠せず、実情を伝えるしかない。

「霊獣は俺達の……もう一つの体なんだ」

それは本来、本体たる彼と感覚を共有し、霊体として特定の獣の姿をとる「力」だった。

「でも霊獣のままなら、さっきみたいな直接攻撃はできないんだ。代わりに霊獣が攻撃を受けても、俺に傷が反映することはないが……それを『実体化』したら、話は別になる」

「力」のみを使え、「力」でのみ傷付けることができる霊体は、そのままなら映像でしかない。けれど実体となれば物理的干渉が可能となる代償に、本体もに負荷が共有される。

しかし現状が「実体化」によるなら、不可解なことがある。頭上で暴風のような咆哮をあげる赤い獣を、彼は苦々しく見上げた。

「アイツは実体の霊獣だ。でも俺と繋がりが無い……大体、俺がここにいるのに、アイツが現れること自体がおかしいんだ」

しかもそれは、彼が鬼子と呼ばれていた頃に、事あるごとに暴走させてしまった獣と同じ姿をしている。その獣は昔、ある事件で失われ、彼が「力」を制御できる今は違う姿をとるようになったはずなのに。

「……俺の右手と一緒に、アイツは消えたはずなんだ」

その混乱で悪友も、見知ったその獣が彼であるかどうか、一瞬の判断を迷ったのだろう。

実際に彼と獣で負傷が共有されるか、傷付けてからわかるのでは遅い、と。

「…………」

彼女はしばらく、硬く唇を引き結んでいたが……。

「あのね……ここはひょっとして、レイアス達の里の中?」

彼が思いもかけない事柄を、不自然に冷静な暗い青の目で、静かに尋ねてきたのだった。

「――」

煙に巻かれ、顕れていた平野は確かに、彼女が言うように彼らの里の修行場。幼い頃の彼が何度も、「力」を暴走させてしまった場所だった。

「言われてみればそうだ……でも何でわかるんだ? アフィ」

「……やっぱり。それならこれは――『てぃな・くえすと』の中のはず」

彼女が口にした謎の言葉について、彼が当然尋ね返そうとした時だった。

「――まずい、アイツ……!!」

不自然に滞空していた赤い獣が、その内に溜め始めた「力」に彼はすぐ気が付いた。

「ここを燃やすつもりだ! とにかく逃げるぞ!」

「……!!」

そうして彼らが森の奥に走った直後、赤い獣は口とおぼしき所を開くと、そこから派出に森に炎を噴きつけ始めた。

炎に追われて走りながら、彼女は息も絶え絶えに、その根本を伝える。

「あのね、レイアス……! ここはわたし達の――特にレイアスの魂が創った場所なの!」

「――!?」

「わたし達みんな、さっきの煙に分解されて取り込まれてる! 『てぃな・くえすと』は魂の解剖装置で、嫌な思い出や有り得る未来が、記憶から具現される娯楽だから……!」

その名もずばり、(T)魂の(I)色んな(N)生傷を(A)顕わにする、妖精独自のゲームなのだと、彼の妖精への嫌悪感が倍増される実態だった。

「取り込まれたわたし達は一番強い姿に再現されるけど、ちゃんと出口を見つけないと、無理にここを壊したら魂だけが一緒に消滅しちゃうって……! わたしも近いのを何度もさせられたから、多分顕れた課題をクリアしなきゃダメなの……!」

ということは――と、彼も息を切らしながら真っ先に尋ねる。

「じゃあタツクは、俺がこれをクリアすれば助かるのか!?」

「わからないけど、このままなら助からないかもしれない!」

どんどんと炎が燃え広がり、呼吸する大気も棘だらけのような状況で、彼女は可憐な見た目よりずっと図太いらしい。彼より余程荒事に堪える落ち着きで、そこまでをしっかり短く伝えた。

最早隠れられない炎の森を後に、この場所が里の具現と知った彼は、少しだけ思考力を取り戻した。近隣にあるはずの、水源の泉に足を向ける。

「炎だけでもとにかく防ぐ。アイツを倒せば、この課題はクリアなのか?」

走る彼らに気付いて、後を追ってくる赤い獣を振り返りながら、余裕がない彼は険しい目で訊いた。

「次の課題が出るかもしれないけど、まずはそれだと思う」

彼女も同じくらい厳しい顔で、頷きながら足を走らせる。

「本当はわたしの記憶を具現するはずだったと思うから。それがレイアスのになったのは……わたし以上に、危うかったってことなのかもしれない」

「魔竜」の危険さをその身で味わってこい、と。元凶の女が最後に残した声を思い出して、彼は何故か改めて不服を感じた。引っ張る彼女の手を強く握りながら、率直に疑問を口にする。

「……アフィはそんなに、本当に危険なのか?」

目的の小さな泉、ヒト一人が辛うじて禊のできる、馴染みの林の中の場所に辿り着く。湧き出る純粋な「水」を背にして、彼は彼女と並び立った。

「俺はアイツがいた頃は、少し気を抜けば意識がなくなって、気が付けば修行場一帯が焼野原だったけどな」

見上げる空には、黒ずみ始めた一帯を赤く染める、呪いの獣が差し迫ってきている。

「危険かどうかは……よくわからないけど」

彼女はそこで、それまでの表情と声色――暗い青の目を、不意に緩めていた。

「……わたしはいつか、消えるって。それは、何度も見せられたから知ってるよ」

ただ穏やかに笑い、そんなことを、彼と共に赤い空に対峙しながら微かに呟いていた。

それがいったい、どういうことであるのか。

そこですぐ問いかける余裕は、その赤い獣……幼い彼が何をしても制御の敵わなかった、呪われし兇獣を前にしてあるわけもなく。

泉の前で、彼は背の無骨な長剣を抜いた。

「――? ……レイアス!?」

驚く彼女の横で、唐突に彼は、元々裂傷を受けていた左上腕の内側をさらに抉った。

「っつ――ったく。早速、これをする羽目になるか……」

痛みに顔を歪めながら、剣全体にそこで、なみなみと血を纏わせる。

そのままその剣を、浅い泉に突き立てると……彼の血を受けた泉は、泉より大きい半径でやおら水を噴き上げ、彼らを赤い獣から隠すように覆い始めた。

「……アフィはこの中にいろ。アイツは多分突っ込んでくるから、そこを返り討ちにする」

「――え?」

「ここの水は今だけは、『力』として俺達を守る。それ以外俺にできることは……アイツを直に斬るくらいだ」

泉から抜いた剣を改めて両手で持つと、噴水を背に、守るように彼は前に進み出ていく。

勝算など無かった。自然に厳しく歪む顔に、素直な不安を載せずにいられなかった。

ごく簡単に考えても、彼の身長程もない普通の長剣で、巨体の獣を彼はこれからまともに受け止めようとしている。

本来なら現在の「霊獣」を使いたいところだが、赤い獣が場に出ているためか使えない。今彼にある戦う力はこの長剣と、後は長く愛用する質素な短刀くらいだった。

「でも、レイアス……!!」

それならせめて、「力」を色で視る彼のある特技で、彼女だけでも――獣の炎を食い止め、逃れられる余地を作っておきたかった。

彼女が制止する間もなく、「水」に守られた領域を後に、彼は獣を迎え撃ちに出る。

この循環する僅かな「水」の場で、彼女にできることなどほとんどないだろう。しかし彼女は、唯一の武器らしき青い珠玉を誂えた杖を、そっと強く握り締めていたのだった。

そして一人、自らの不始末と言える古い呪いと、彼は対峙する。

彼を見つけ、炎を纏いながら迫る赤い獣に、そもそも――と、一人ごちる。

「万一アイツを倒せたって……その後、俺はどうなるんだ?」

今の霊獣が使えないこと。それはつまり、あの赤い獣は結局彼であるわけなのだ。

まさか里を出て早々、悪友共々命の危機を迎えるなどとは。外の世界が危険と認識上は知っていても、思いもよらない過酷な状況だった。

「……危険をちゃんと避けられるのも、アシュ―ならではなのかもな」

彼らと違い、一人で里を出入りしても、幼馴染みはいつも無事に帰る。ヒトを見る目も含めて、その特殊な目敏さを彼は改めて思う。

昔に、彼らと共に危険な目に合って以来、疎遠となっていた幼馴染みを――

――ごめんなさい……! あたし、ごめんなさい――……!!

きっとこれは、走馬灯だろう。赤い獣が飛びかかる速さが、突然、極端に落ちた。

ゆっくりと彼は、剣を構える両手に「力」を込めながら、獣に纏わる青い夢を同時に思い起こしていた。

――あたしのせいでレイアスの手……なくなっちゃったよぉ……!

別に……と。彼は赤い獣に向かいながら、声だけは穏やかに、旧い想いを口にする。

「それでアシュ―やタツクが助かるなら……安いもんだろ」

脳裏には最早、現状と記憶が入り乱れ、そう呟いた自身に一人で笑った。

こんな赤い獣を身の内に持っていながら。それでも彼と屈託なく遊んだのは、彼と似た理由で同年代に恐れられた悪友と、元は一軍村の子供で、両親の都合で引っ越すことになった幼馴染みの二人だけだった。

――……やだ。あたし、ここにいたいよぅ……。

五歳になる直前に、幼馴染みの急な引っ越しを彼も悪友も不意に告げられた。

泣きながら彼らの所に、別れを言いに来た幼馴染み。その時、彼と悪友は揃って、それなら逃げよう! と三人で里を飛び出したことがあった。

それが今も度々夢に見る、幼い頃の青い光景で……遠出した先で謎の強大な敵に襲われ、幼いなりに戦った彼は、あえて己が「力」の暴走に身を任せたのだ。

そうして赤い獣を具現し、相打つように敵を退けた時、彼の右手は敵に食い千切られた。その後に彼は、生死の狭間をしばらくの間さまよい――

意識が戻った時には、幼馴染みは、とっくに引っ越していたのだった。

そこからは何故か、幼馴染みの引っ越し先に行った時も、すれ違っても目を逸らされるようになった。以前と同じように幼馴染みが接してくれることはなくなってしまった。

――なんやわからんけど、アシュ―……おれらんこと、キライになったんかもしれへん。

悪友は元々幼馴染みにつれない態度をしていたが、彼とは兄弟のように気安かったのが嘘のように、彼も悪友もわけがわからないまま距離を置く関係となってしまったのだ。

それから幼馴染みと、まともに話をしたことと言えば。

――……オマエ、ちゃんと闘えよ! アシュ―!

里で定期的に行われる、訓練中の子供達の武闘大会で、彼と幼馴染みが対戦した時のことだ。数年来のもやもやが爆発した幼い彼は、執拗に幼馴染みとの手合せに拘ってしまった。

その試合後に幼馴染みは、彼ら二人のことはずっと大切だ、と言ってくれた。それでも昔のように、屈託なく話せる状態に戻ることはなかった。

……今朝のように、特殊な状況で再会するという、運命的な偶然がなければ。

――とりあえずアフィちゃんのこと、何も言わずに送ってあげたら?

あんなにも自然に、彼らと笑って話す、懐かしい幼馴染みの姿。

その小さな約束は、できれば守りたい。そんな想いが、他種族との喧嘩も買ってしまう原動となったのは間違いない、彼らの旧い絆だった。

地が割れるように、義手が軋む。その音が彼を、虚ろな現実へ呼び戻した。

重い呪いの赤い獣を全身で受け止め、泉の「力」でも防ぎ切れない業火に、気が付けば彼は包まれていた。

アホだな、と、遠のく意識の中で自嘲する。

「……大体……アシュ―を好きなのは、タツクなんだし」

長年来、彼と悪友には、幼馴染みに必要以上に近付かない暗黙の了解がある。彼は悪友ほど幼馴染みを意識していたわけではないが、大切な相手であるのは間違いなかった。

ここで彼がいなくなれば、悪友は遠慮なく幼馴染みを狙い始めるだろう。

悪友が助かるなら、それでいいか、と。彼は改めて、命尽きるほどの「力」を長剣に込める。激しい炎から彼を守る最後の砦の、全身を巡る「気」が容赦なく削られ、カラに近付く。

……無意味無意義、無我こそが無害。

この赤い魔物――禍の鬼子、と。幼い彼に向けられた罵倒を、そのまま赤い獣に吐き出す。

燃え尽きるまで全ての力を剣に注げば、赤い獣を裂いてくれるか。その隙だけを彩の無い眼が探す。

……そうして彼が、自身と引き換えに、己が呪いを清算せんとした――長過ぎる一瞬のことだった。

「……そいつは、オレの獲物だろ?」

彼の背後で噴き上がっていた泉が、眩い星彩となったかのように、突然内側から破裂する。

驚く間もなく、竜巻のようにソレは、水面を引き裂いて激しく躍り上がった。

「――……!?」

水柱と共に現れた、両端に刃のつく長い武器を構える青い人影。

赤い光を纏うためか、全体としては紫の暗影、蒼く見えるその青年。手にした長物と共に、蒼い男は、獣を押し止める彼の頭上に鮮やかに跳び上がった。

そのまま、彼の呪いたる赤い獣を、両極の長い大鎌で――

完膚なきまでに、蒼い男が、その呪いの鼓動を切り裂いていった。

上4:紫苑の何でも屋

旋風の如き黒い両刃に、ことごとく裁断された赤い獣。それが舞い狂う泉に飲まれていった直後のことだった。

突然彼の身を襲った呪われし鼓動……激痛を伴う赤い憎悪が、心臓の底から溢れ出した。

胸から義手の右手まで、全ての血が噴き出しているかのようだった。

言葉にできない苦渋の加速に、両手と膝をついた彼は大声を上げる。

「ああああああああ……!!」

自らたる赤い獣が斬られた反動なのか。それともその蒼い男が――男の纏う赤い光が、炎に巻かれる彼を貫いて包んだ影響なのか。

――それじゃ……全て、終わりにしよう……。

宙に突き出した右手を染め上げる鮮烈な赤。それは紛れもなく、彼がかつて奪ってしまった命の原色。

取り返しのつかない痛みを流し込むその光は、耐え難い罰の赤い夢を彼に与える。

……救いだったのは、その責め苦は長くは続かなかったこと。泉が元に戻るにつれて赤い光も薄らぎ、蒼い男の内へ消えていき、併せて周囲の霧も徐々に晴れ出していった。

ずっと後ろにいた空色の流人の彼女が、青く光る杖を手に、彼の方へ駆け出してきた。

「レイアス……!! 大丈夫――!?」

四つん這いで苦しむ彼に、慌てて彼女も膝をつき、彼の顔を覗き込んでくる。

そしてその状況を招いた蒼い男……霧に包まれ、姿がはっきりとしない不意の乱入者は、彼が思わず耳を疑う声を出した。

「――怪我してんの? にーちゃん達」

突然の幼い口調。その口調相応に、声も少年のものとなった、謎の蒼い男の姿は――

霧が晴れると同時に、そこに在ったのは、短い紫苑の髪と目色の幼げな少年だった。

「……――な……?」

「――レイアス? 大丈夫、怪我はないの……?」

心配ながらも不思議そうな彼女が、彼の全身を見て首を傾げる。赤い獣の炎に包まれた火傷も、風圧や自刃の裂傷も、そこには全く見当たらなかった。

しかしそんな彼らに、ソレはにまりと、しゃがみこんで彼の体を見つめながら続けた。

「さっきの所で怪我したなら、見た目大丈夫でも油断しない方がいいよ。オレで良ければ、有料なら回復してやるけど?」

やはりどう見ても、声変わりすら来ていない幼い少年。

黒い上衣と、蒼く袖の無い上着に灰色の短い外套を纏い、腰に沢山道具袋を下げている。

七分丈の下衣に蒼いブーツで身長を水増しする小柄な相手は、そんな背丈にそぐわない、両端に刃のつく長い鎌を背中に担いでおり……巨大な赤い獣を分断した蒼い男とは似ても似つかない。

ひたすらぽかんとする彼に、紫苑の髪と目の少年は、慣れたように明るく笑った。

「ところでにーちゃん達……名前は?」

自称何でも屋。造って戦える天才職人ラスト君。尖り髪を押える額の大きなゴーグルが特徴的な、紫苑の少年が名乗ったのは、そうしたややこしい通称だった。

「オレもこの近く歩いてたら、急に変な白い煙に巻き込まれて、気が遠くなってさぁ」

気を失った悪友を見つけた彼が、悪友を介抱する横で、少年は旅慣れた様子であっさり火を起こす。そのまま、空色の流人の彼女の隣に座り、楽しげに事情を語り始めた。

「まさか妖精の道具で魂レベルに分解されたなんて、思いもしなかったけど! ぼけっとしてたらこのねーちゃんの声が聞こえて、声のする方に行ったらその時まさに、こっちのにーちゃんがあの火トカゲに食われそうになってたってワケ」

そうして彼を助けたという戦果を、少年が意気揚々と語る反面、助けられた彼は不可解としか言えなかった。

「……火トカゲって言うなよ、アイツを」

そもそも本当に、この少年に助けられたのか、彼は未だに納得がいかないままだった。

それらの話を一通り聞いた後で、彼女も穏やかな笑顔で首を傾げる。

「でもおかしいな。わたしが『水』を喚ぼうとした時、出てきたのはお兄さんだったよ?」

蒼い男の姿はどうやら、彼女にも見えていたらしい。

「それにわたし――ヒトを喚ぶ『力』なんて、持ってないはずなんだけど」

まずもって、「水」を喚んだという彼女は、その時いったい何をしていたのだろう。

魔法は使えないと言った彼女に、彼は無意識に、気になる視線をじーっと向ける。

草の上にあぐらをかく少年は、赤い獣を斬った鎌を手入れしながらにこやかに応えた。

「オレ一応、水属性近いからかな。妖精道具で招かれた精神世界なら、そーいう可能性もあるってコトじゃない? オレが実力相応のイケメンに見えたりとかさー」

あ、そっか。と、思い出したように彼女は、両手を打って微笑む。

「『てぃな・くえすと』で再現されるのって一番強い時の姿だっけ。それなら、大人の姿で出てきたっておかしくはないよね」

「…………」

その結論は確かに、彼女が納得したように、最も明快なものではあったが。

――……それでも……コイツみたいに、色まで変わるものなのか……?

「力」ある者に固有の色を視る彼の眼は、これまでの十七年、時間経過で色が変わった相手を見たことは無かった。

唯一の例外として、複数の己を持つ化け物……例えば「魔族」という悪魔に似た化生が、残酷で容赦なき人格へ、堕落する時に有り得るくらいだった。

彼らと話しながら、楽しげで軽いノリの少年には、「魔」のような紅い影は片鱗も見られない。むしろ少年がきらりと放つ紫の眼光は、「魔」と対極と言えそうな稀有のものでもあった。

――……。

何故か彼には、その紫苑の少年の笑顔が、目を離せない暗影を伴ったものに見えた。

赤い獣が滅んだ後の全身の異変も、今は僅かに気怠さが残る程度だ。それでも日頃の彼には考えられない体の重さが続いている。

――……本当の姿……なんてわけ、ないよな………。

一瞬だったが、あの不敵そうな蒼い男とこの人懐っこい少年の差に、思わずそう感じた不可解な彼だった。

それにしても――と。

空色の彼女が、少年に対してあるべき疑問にやっと立ち戻る。

「ラスト君は、こんな山奥でいったいどうしたの? 一人でずっと旅をしてるの?」

「ラストでいーって。オレもアフィねーちゃんって呼ばせてもらうからさ♪」

馴れ馴れしい少年は、ぴたっと彼女に甘えるように寄り添って嬉しげだ。眠る悪友を横に彼は不思議と、ますます不興が募る。

そこで少年が口にした、この山まで少年がやって来た目的は……驚くべき話だった。

「あのさ、にーちゃんやねーちゃん達はさ。この辺りに『霊獣』の村があるかどうかって、隠れ里の話とか知らない?」

何と少年は、ピンポイントで、彼と横たわる悪友の故郷を名指ししてきた。

「――って……何やってぇ!?」

そのたった一言に反応したのか、責任感の強い長の息子が、そこで目を覚ましていた。

うぉあ!? と悪友は、寝覚め一番に両目に涙を溜めて体をぶるっと硬直させる。

「何やこれ、全身がアホ痛いんやけど!? 人間の筋肉痛ってこんなんなんか!?」

「……元気そうだな、タツク」

一見外傷はなく、彼に近い状態らしい悪友に心底ほっとしたものの。

「何処が元気やねん、つかアレ、レイアスの霊獣は何処や!? オマエアレ、久々に暴走させよったんか!?」

「……その説明は、面倒だから、アフィから聞いてくれ」

安堵と同時に、強い疲労が込み上げ、彼はげっそりと答えた。

一通り、経緯を悪友が聞き終えた後で。

現在は紫苑の少年が手持ちの道具で結界を張ったために、女達に見つかることはない、と少年が多少の説明を加える。

「感謝しろよなー。オレがいなけりゃにーちゃん達、ホントにやばかったんじゃん?」

「何やねん、オマエもどーせ、レイアスを囮にアレを攻略しよったんやろ」

「あ、バレた? にーちゃん結構、のほほんとしてそうでも鋭いなー」

同じ異空間に巻き込まれた以上、誰かがそれを成し遂げなければ、誰も助からなかった――そんな、俄か運命共同体の彼らだったらしい。

そしてまた逸れてしまった話題を、にこやかに空色の彼女がしっかりと戻す。

「ところで、ラスト君はどうして、こんな山奥に来たの?」

「そーだそーだ。オレ、霊獣の村っていうのを探してたんだよ」

そこでぴくりと、彼と悪友の表情が固まる。

「そこから来たってねーちゃんに、コレ、借りたままになっちゃってさ。大事な物みたいだったから返さなきゃなーって」

「――お?」

「って……」

そこで少年が道具袋の一つから取り出したのは、彼も悪友も見覚えのある、小さな黒い布きれだった。

「……コレは……――」

「オレが怪我した時に、包帯代わりに使ってくれて、でもちゃんとキレイにしたからさ。あの白い髪に似合ってたし、大事なヒトに貰ったって言ってたしねー」

「白い髪て……ってオイ、コレまさかアシュ―の……!」

そして先に持ち主に思い当たったのは、ぶるぶると拳を震わせて座る悪友だった。

「アシュ―のヘアバンドやんけ、コレ! そういや今朝は、旅帰りなのに着けとらんな、珍しーなと思たら!」

「……そうだったのか? 俺はあんまり、着けたの見たことなかったな」

「うわあ。確かにアシュリンに似合いそうだね、これ」

「ホントに? にーちゃん達の知り合いなの? コレのねーちゃん」

少年から布きれを受け取り、まじまじと楽しそうに、隣の彼女が眺めている。

その反面、ぐぬぬぬぬと……悪友の雰囲気はまさに、不機嫌一色に染まりつつあった。

「オマエはアホかい! 里だとそれ何って聞かれるからて、旅の時しか着けへんけど大事にしとるって、セレンからきーたやんけ!!」

「そうだったのか……もうとっくに、捨てられてるかと思ってた」

彼にはそれは、正直なところ、ただ意外としか言えなかった。

面白くなさそうにする悪友を見て、彼女が珍しく、あまり笑わずに淡々と尋ねた。

「それ……ひょっとして、レイアスがアシュリンにプレゼントしたの?」

「ああ。昔に手合せをした時、本気で吹っ飛ばしたことのお詫びに……」

彼としてはひたすらバツの悪い、ちゃんと闘え、と幼馴染みに詰め寄った事件。雨降って地固まった、それなりに気恥ずかしい思い出の品でもあるわけだった。

ええー、と彼女は驚いたように目を丸くし、体勢を変えて座ったまま近寄ってきた。

「ひどいなぁ、アシュリンと本気で戦ったの? レイアスが?」

「そーやで。コイツ、準決勝でおれとやってボロボロんなった後、シードで上がってきたアシュリンにあっさり場外勝ちされて、根に持ちよったんや」

「……だからわざわざ、ヒトの旧い話をするなよ、タツク」

しかし彼の主張は、何なに? と身を乗り出した少年のせいで、悪友には届かなかった。

「ってことは、その時の優勝はあのねーちゃんになったってこと?」

「そうそう。アシュリンはあー見えても、武技は里の誰より優れとるんやで。でも二軍の村に行ってから爪を隠すようになってもーて、オマケに常時弱腰やから、すっかり里では臆病者扱いや」

「そっか、やっぱりなー。あのねーちゃん、タダモンじゃないと思ってたんだ、オレ」

紫苑の少年はそこで、先日に山村で山賊の騒動に巻き込まれた際に、彼らの幼馴染みと関わることになったという事情を彼らに語るのだった。

「ねーちゃんはヒェェって逃げ回ってたから、大体の敵はオレが倒したんだけどさ。一番ヤバい奴は、多分ねーちゃんがいなかったら苦戦してたね」

今まで里をほとんど出なかった彼らは、幼馴染みの意外な活躍談に呆然としかできない。

「……つか……何ちゅーことに関わっとんねん、アシュ―の奴は」

「伊達に一人で、何度も外に行ってないな、あいつ……」

そして彼はようやく、そこにいる少年について、形無き納得を得ることになった。

「それなら多分……オマエも、悪い奴じゃないんだろうな」

彼らの幼馴染みが気を許し、故郷のことまで話したらしい紫苑の少年。

いつの間にかすっかり少年と打ち解け、楽しげに話している悪友の様子も含め、いつも無表情な彼はいつになく穏やかに――……口の端を軽く和ませていたのだった。

両端に鎌のつく武器を易々と扱い、並々ならぬ戦闘能力を持つと見える紫苑の少年は、どうやったのかその長物を何処かにしまい、実に身軽な旅人姿だ。彼らを匿うための結界まで張ってくれたという、幼いながら頼りがいある少年に、彼と悪友は揃って旅の注意を説教される羽目になった。

「それじゃ、オレはもう行くけど。この辺ではこっからここらが妖精の影響力が強いって言うから、くれぐれも避けて通るようにね」

ずっとこの山に住む彼ら以上に、要注意千族の領域をよく知るらしい少年から、簡単な地図まで渡される。彼らはひたすら、感心の溜め息しかつけない。

「そのヘアバンド、本当にねーちゃんに渡してよ。じゃなきゃその地図、後でお金払ってもらうからな」

「オマエなぁ……ほんまに十三歳か? ちゃっかりしっかりしとんなぁ」

「にーちゃん達が世間知らず過ぎだろ。最近の千族は多いけど、そんなんじゃ人間の町に混ざった時に、あっさりばれちゃうよ?」

当然と言えば当然ながら、それだけ才覚のある少年も、何がしかの千族であるらしい。

「もう世界の三割も千族はいないって話だし、本当、気を付けろよな!」

妖精と遊んでる場合じゃないし! と、山道を駆けていく少年が笑いながら忠告を残す。

束の間の、化け物同士の交流を温めた紫苑の少年が、そうして去っていった後に。

改めて空色の流人の彼女が、少し俯きながら、彼の灰色の外套を掴んで拙く口を開いた。

「……ごめんね。わたしのせいで、二人を大変な目に合わせて」

これまで和やかな雰囲気だったので、彼と悪友は、へ? と同時にぽかんとする。

「レイアスの右手……もう、ほとんど動かないんじゃない?」

少年がいる間は明るくしていたが、彼女は暗い青の目で、シビアな現状に気付いていたらしい。それは確かに、彼も頭の痛い事柄ではあった。

その右腕は、赤い獣と圧し合いの後――最早ぎこちなくしか、動かなくなったことは。

しかし彼は、少年と話していた雰囲気のまま、あえて軽い口調で彼女に応えた。

「別に元々、時間の問題だったからな。外に出れば戦闘の機会はあるだろうし、いつもは剣も左手だけで使うから大丈夫だ」

「…………」

現実的には、右手は短刀を握ることすらできず、これでは着替えがまず苦労するな、と彼は内心で苦笑する。

「次に戦う時は霊獣を先に使う。だからアフィは気にしないでいい」

「せやで。さっきは不覚をとってもーたけど、おれらは強いんやからな!」

ともすれば死んでもおかしくなかった状況の悪友も、全く懲りずにそう言っていた。

「おれらもアシュ―みたく、世間の荒波にもまれなあかん。このままやったら、あいつに差ぁつけられたままや!」

「……俺は、新しい義手が見つかればいいけど」

悪友が基本暑苦しい性質であることを知る彼は、そっと自己主張を挟まずにいられない。

そこで出た名前に、彼女は思い出したように、軽く微笑んでいた。

「ところであのヘアバンドは、どうやってアシュリンに届けるの?」

彼らがそのために里に戻るなら、ついていくと言わんばかりの様子に、悪友はふふふん、と笑った。

「そーいう時こそ、おれの霊獣の出番や! かもーん、『才蔵ズ』!」

得意げに立てた指の隙間から指笛を吹いた次の瞬間、ばさりと大きな鷲が、その手の上に現れて悠然と停まる。

「……指笛の演出はいらないだろ」

冷静にツッコむ彼をものともせずに、悪友は鷲の足に黒いヘアバンドを括りつけ、勢い良くそれを大空に放り上げた。

「セレンに届けたらアシューに渡してくれるやろ。俺と同じ鳥使いやし、わかってくれる!」

「……直接アシューに届けても、わかると思うぞ」

二軍の村で、幼馴染みの数少ない友人の名を口にする悪友に、彼はただ淡々とツッコむ。

「あかん、それは何か、悔しーからな!」

結局どうにも、幼馴染み相手には素直に優しくできない悪友らしい。そんな相手でも、目敏い幼馴染みは、悪友が自分を嫌っていないことはわかっている節があった。

それがどうして、好意に気付くに至らないのか、つくづく彼は不思議なのだが……。

「……大事なもの、か……」

今更ながらに知った、幼馴染みが気に入ってくれていたらしい、素朴な贈り物。それを届けるために暗くなってきた空を飛び去っていく鷲を、珍しくほのかに微笑んで彼は見送っていたが、そんな自身には気が付いていなかった。

彼らのその様子を見守りながら、冷え込みが襲う夕暮れに隠れそうな鉛色の外套の青花は……一瞬だけ、僅かに口元を震わせ、悲しげな暗い青の目で微笑んだのだった。

「それにしても、不思議なコだったよね? ラスト君って」

それを彼らに届けた張本人。そんなささやかな物一つのために、この山奥に来たという紫苑の少年を思い、我が事でもないのに彼女は嬉しそうな笑顔を浮かべていた。

「ほんまやなぁ。色んな千族がおるゆーけど、あんな若いしっかり者は、頭が下がるわ」

これでも悪友は、長の跡継ぎとして同年代ではしっかりした方だ。その悪友にここまで言わせるあの少年は、確かに相当だ、と彼も頷く。

彼女はくすり、と嫌味の無い暗い青の目で笑い、歩き出した彼らに続いて山道に入る。

「きっとまた、会うんじゃないかな。何でだろう……そんな気がする」

それまで休んでいた小さな広場を振り返りながら、小さく呟く彼女だった。

さてさて、と悪友が、少年からもらったこの近辺の地図を広げる。

「ろくでもない妖精もおうたけど、おもろい奴にも出会って、外はやっぱ新鮮やな!」

「……あらまぁ。ろくでもない妖精とは、誰のことですの?」

そのまま見事、禁じられた藪をつつき、早くも災いに足を踏み入れた迂闊な悪友だった。

紫苑の少年が去ったことで、少年が張ってくれていた結界が無効となっていたことに、今更彼ら一行は気が付いた。今度は道の後方から現れた二人の女は、呆れた顔を隠さず、振り返った彼らを見つめていた。

「純正携帯型TINAをクリアしたからには、どんな実力派かと思いましたのだけど……無防備にもほどがありますわよ、貴男方?」

「あの試行性幻想どん底殺戮兵器を、その場の勢いで使う姉上の無謀にもほどがありますが。とりあえず無事そうで何よりです、アースフィーユ」

女達は最初に現れた時とは違い、彼らへの態度には何処か落ち着きが見られた。

それを見た彼女も、今度は彼に縋ること無く、一人で毅然と女達に向き直った。

「……わたしは兄さんを探しに行きたいの。ナナハならきっと、わたしと一緒に兄さんを探してくれる」

「それは無理だと思いますよ。あの娘はもう、昔とは違いますから」

坦々と答える妹の方に、彼女も今度は、動揺を見せなかった。

「……そういうことにして、父さん達には言ってくれたらいいの」

彼女を女達に預けた両親の意向。それがどちらも、気にしていた部分であるようだった。

「…………」

女達は揃って押し黙り、彼女の強い意志表明の続きを待っている。彼女は暗い青の目を伏せると、ふるふると杖を握り締めつつ、その真意の一端を口にした。

「わたしはずっと……兄さんを信じて待っていたから。だから後悔しないように――このヒト達と一緒に行くの」

そこで彼女は、ちらりと彼の方を振り返る。

その切なげな目に彼は、何故か不意に、胸を衝かれていた。

「……わかりましたわ。その男達であれば、貴女の守り人たり得ると――認めますわ」

へ、と。とりあえず彼女を最寄りの都市に送るつもりが、突然護衛認定された彼と悪友が、顔を見合わせる暇もなかった。

礼装の女がずかずかと、彼の前まで近付いてくる。

「それじゃ、この魔竜の暴走は貴男が責任を持って止めるんですのよ。アーニァ達以上に適任がいるとは思えませんけど、これでお役御免になるなら爽快ですわ」

女は強引に彼の右手を掴み、がしがしと強い握手を一方的に交わし――

「って……――へ!?」

その握手の直後に、義手である彼の右手の平から、まるで焼印を押されたような黒い煙がじわっと立ち上った。

「確かに渡しましたわよ。アースフィーユの最終制御防衛装置は」

「ってちょっと待て、何なんだ、この得体の知れない『力』!?」

慌てて右手を見た彼の眼には、掌底からまだ止まぬ煙を発し続ける、深く刻まれた黒い蛇のような謎の紋様。青い光をぐるぐると閉じ込め、渦巻かせる混沌の色が視えた。

……あらあら、と。それを渡した女の方も、異常に気付いたようだった。

「貴男、まさか――……それは、義手ですの?」

「まさかも何も、義手だったらどうなるんだ」

「……それはまずいですね。一度無機物に固着させてしまうと、今後元の形で受け渡しは……アースフィーユの父君に返すことを含めて、難しくなります」

気が付けば近くに来ていた妹の女が、悪びれもなく事実だけを彼に告げた。

しかし、一見はまともそうに見える妹の女も、そこでさらりと――

「まぁ、貴男が彼女の伴侶となるなら、問題は無いでしょう」

まだ続いていたらしい誤解を前提に、成る程、と女達は、勝手に納得し合ってしまった。

「って――……!!」

そして半瞬後には、女達の姿は唐突に場から消え去っており……。

ちょっと待て、と二たび叫んだ彼の悲鳴は、気まぐれな妖精には永遠に届きそうにない。

上5:空色と青と

幼少時に右の前腕を失った彼。その時与えられた、不思議な高性能の義手。

淡い小麦色の柔らかな外皮と緩衝材が、有り触れた金属で造られた骨格を覆っただけの右手は、上腕に根付くように片時も離れずに在った。

その上その義手は、彼の成長に合わせて自動的に接着面の口径が緩み、骨組みまでもが伸展されていく、驚きの拡張性だった。

――その右手は君の精神……魂に反応して動くそうだ。大事に使うんだよ。

死にかけた幼い彼が、意識を取り戻してから告げられたこと。それは義手の造り主からその話を言付けられた長、悪友の父の言葉だった。不便な部分はあったものの、失った事実を忘れるほど思い通りに動く手に、彼はすっかり、事の大きさなど頭に残らなかった。

――あたしのせいでレイアスの手……なくなっちゃったよぉ……!

だからそれが、どれだけ誰かを追い詰めていたか――ずっと思い至ることはないままで。

人間の人口が最も多く、通称「西洋」という西の大陸。その象徴の三大商業都市、海に愛された都と呼ばれる「シャル」には、霊獣族の隠れ里から二日でつける。

といっても千族の移動速度で、人間は恐れて立ち入らない山道を行けばの話だ。

「思ったより時間かかったわなあ。なあ、レイアス?」

「……それ、今するような話か?」

山を下りた後、わかりやすい道として北上し、海沿いに、四日かけて憧れの都市に来た彼らは……まず北端の港町にて、宿を求めて歩き回っていた。

「何か話さんでいられるかいな、この状況で! 何で……何でおれらが……!」

「…………」

「何でおれらが、警備隊に捕縛されなあかんねん、あほー!」

悪友が叫ぶ通り、湿っぽく寒気も厳しい土牢で鎖に繋がれた彼らは、背中合わせで地面に座ったまま、ガックリと項垂れる上弦の月夜だった。

事の発端は、早朝、初めて目にする港行きの馬車に乗ったのがケチのつき始めだった。

「ちょっとアンタら! 先に乗った方が奥に座って当たり前だろ、このチンピラ共が!」

「な……何やてぇ!?」

急に険しい声で、見知らぬ中年婦人に咎められたことが初めだった。着いた海港では、船の出入りを調べに乗船場に上がれば、朝から足音が煩い、と受付の男に偉く怒鳴られた。

気を取り直し、船が出るまでは時間があると、朝食を摂りに店に入れば、人間の町での初外食でも思わぬ事態に見舞われる羽目になった。

「何やねんホンマ……人間て神経質過ぎやろ……てか喰い過ぎやろ……」

人目を忍ぶ山奥で、家々も離れ、魔物や猛獣を狩って育った彼らは、物音を立てないようにする習慣など持っていなかった。

衣食の恵みも少ない土地で、成長期が過ぎれば多くの栄養を必要としない化け物である彼らは、食事量も人間より少ない者が多い。

「あんちゃん達、いいガタイしてんねぇ! よっしゃ、ここは奮発してやるよ!」

そのため、恰幅の良い女主人が出してくれた人間の男向けの食事に目を見張ることになる。

「……ゴメンね。わたし元々、あんまりご飯いらないの」

そもそも港に来た理由である、船に乗りたいと言っていた空色の同行者は、一早く戦線を離脱し……その世間知らずな一行は、出された食事を残して良いことすら知らず、昼までかかってようやくソレをやっつけたわけだった。

「船、出ちゃったね」

空色の流人の彼女はいつものように、ニコニコと端整かつ呑気そうに笑った。

「……だからアフィだけ、先に出れば良かったのに」

店では彼の苦手な牛肉や豚肉、悪友の苦手な鶏肉料理は出ず、海産物が中心だったことが幸いだった。彼らの奮闘に参加しない彼女に、彼は気にせず行くよう促したのだが……。

「でもこの町でも一杯お店あるみたいだし。義手のことを相談できる所、一緒に探そうよ」

彼女は綺麗に微笑んだまま、一人で去るわけにいかない理由を坦々と返してきた。

妖精の強引な握手で、彼女の大切なものという何かを、彼は義手に埋め込まれてしまった。

彼の右腕に、青黒い蛇の刻印のように視えているそれを、彼女に返す方法があるのか。もしくは新しい義手を見つけて、今の義手を丸ごと渡してやるしかないだろう事態に、彼は改めて大きく溜め息をついた。

義手に刻まれた紋様をやけっぱちに眺めながら、彩の無い眼で彼は尋ねる。

「これが無いとやっぱり、アフィは困るんだよな?」

「うん。『水』を喚ぶ時には、アーニァがそれで助けてくれてたと思う」

「水」を喚ぶ。妖精の遊戯道具に巻き込まれた時にも耳にした言葉に、その詳細を何となく追及すると、アハハ、と彼女は平和に笑った。

「本当は最初、自分で『水』を喚んで、海を渡るつもりだったんだ」

そんなことだけ答えるので、結局よくわからなかった彼が、さらに話を詳しくきこうとした時に――

「うぇぇぇぇん! お母さん、どこぉぉぉ!」

白い壁で木造と見れる商店が多く立ち並ぶ、素朴な土の道を歩いていた彼らのそばで、派手に泣く小さな子供が現れていた。

「――どうしたんだ?」

両手をぶんぶん振って泣きわめいている子供に、年下好きな彼は屈んで目線を合わせ、躊躇いなく穏やかに声をかけたのだが……。

「――きゃぁぁぁぁ! アタシの子供から離れてぇぇ!!」

建物の陰からひょいっと出て来た人間の女に――まさかそんなことを叫ばれるとは。

子供の頭を撫で、泣きやませようとしていた彼には、思ってもみない展開だった。

「……は?」

呆然とする彼だけでなく、悪友と彼女もわけがわからなそうに、ポカンと立ち尽くす。人間の女は彼から引き離すように、必死に子供を抱き寄せていた。

「ごめんね、一人にしてごめんね、いやぁぁぁ誰か助けてぇぇぇ……!!」

ぎゅうっと子供をしっかりと抱いた女は、そのまま崩れ落ち、彼が動けないでいる間、ひたすらそんなことを叫び……。

そうして、そこにいた彼と悪友は不審人物として、駆けつけた人間に捕縛されて現在に至るのだった。

……今から考えれば、基本無愛想で、剣を背負った全身外套姿の見知らぬ彼に、人間の女は怯えたのだろう。

人間の町では子供に声をかけて頭を撫でた程度で、不審者扱いされることがあると彼らは知るわけもなく……それ以上不審を増して、千族であると知られないため、大人しくお縄についた次第だった。

オマエの顔が怖いねん、アホ! と悪友に怒鳴られたが、あくまで悪気は無かった彼も、不本意だとしか言いようがない。

そうしたわけで、港町の不審者留置所に拘留された彼と悪友だったが。

「とにかく! とられた荷物は見つかったんか!? レイアス!」

「ヒトに探させて文句言うなよ……才蔵にも探させればいいだろ」

あかん、と即答で不貞腐れる悪友は、鉄格子の窓から見える半月を見上げる。

「透明チビ化する霊獣使えるなんてオマエくらいやんけ。ほんま何やねん、その妙特技」

そこから見える、暗い空を飛び回る何十羽の鳥という、不自然な光景を横目に口にする。

彼もちらりと、暗い窓の外を見ながら溜息混じりに呟いた。

「アフィはもう――船に乗ったのかな」

子供に近付いた不審者として、捕縛されたのは彼と悪友だけだ。彼女は元々、この町に来るまでだけの同行者であるし、何も関係はない、と彼らは口を揃えた。

――新しい義手が見つかれば、俺は里に帰るから。悪いがアフィも、用事が終わったら、困るならこれ、里まで取りにきてくれ。

彼女の大切なものが宿る義手を渡せないまま、船に乗るよう促すしかなかった。呆気ない上に後味が悪い別れになってどうにも無念だ。

悪友と二人でそうして捕まってから、既に半日が過ぎた現在だった。

「まぁ、それで正解やで。おれらだけならこんな牢、すぐに抜けられるしな」

武器を含め、荷物を全て取り上げられ、両手を縛る鎖と鉄格子の土牢。人間にはそれは有効かもしれないが、化け物である彼ら――それもある特性を持つ「霊獣族」には、鎖も牢獄も意味を為さない枷だった。

だから困るのは、荷物を没収されたことに尽きた。

「おれは武器はないし、一番は金やな。レイアスは短刀までとられたんか?」

「ああ。魔光石も霊光石も、軒並み取り上げられた」

彼の愛用の武器、長剣や短刀のみならず、新たな義手を手に入れるための資金源として、彼がコツコツ見つけてきた大量の天然石。それはともすれば、さらに厄介な事態を呼ぶ可能性のある代物と言える。

「多分開封はできないと思うが、あれを見られたら、千族だってすぐにばれるな」

「力」を発するものを、色付きで視れる彼だけの特技で、掘り貯めてきたそれらの石は、人間には未知の山奥でしか入手できない貴重で高価な鉱物だ。そのため魔物の胃で造った道具入れに、彼は厳重に保管している。

しかし道具入れごと没収されて、十年以上の苦労の結晶はあっさりと奪われてしまった。

「……とにかく短刀だけでも、絶対取り戻さないと」

さらには、決して他に代えることのできない最重要な手回り品は、真っ白な鞘と短い直刃の、一見大きな変哲はない小さな守り刀だった。

人間の町について早々、様々な困った事態にふう、と彼は抱えた膝に顔を埋める。

「……俺、そんなに怪しく見えるのか?」

彼は元々、子供が好きな方だ。彼自身は一人っ子だが、自分より弱いものが気になる年上気質と、里ではよく言われていたくらいだった。

「せやなぁ。きっと内面から滲み出てんねんで、危ない奴やて」

「何処がだ、何でだ。昔ならともかく、今は納得がいかない……」

「あかんな、それ本気で言うとるな、タッくんビックリやわ。自覚ない辺りが重症やで」

うぐ……と、かなり落ち込んでいる彼に、悪友はにやにやと追い打ちをかける。

「大体アシューくらいやろ、オマエのこと無害認定しよったのなんて」

「……それ、アイツの目が節穴って言いたいみたいだぞ」

「違いあらへん。アフィかて実際、本人無害そうやけど、妖精曰く危険みたいやしな」

「あのな……何が言いたいんだ、オマエ」

背中を合わせている悪友の顔は、彼には見えない。そんな悪口を叩きつつも、彼と長く付き合う悪友が、真意の解らない軽口を続ける。

俯いて視界を閉ざす彼に、今視えているのは、「もう一つの体」の視界。彼らを拘置する味気ない建物を飛び回り、一部屋ずつ荷物を探す彼の霊獣が、見ている光景だけだ。

もう一つの体――分身と言われる霊獣を持つ彼らの本領は、彼らと違う所にいる霊獣の感覚も共有できる点にあった。

その上に、人間に見つからないよう姿を小さく透明にできる彼の獣。そうした使役法は、生まれつき決まった形の霊獣を扱う彼らの「力」を超える、彼だけの特別な技能だ。

「オマエもアシューも、ひょっとしたらアフィも……おれらとは世界が違う気ぃするわ」

「はぁ?」

「だからアシューはオマエを一番頼りにしとんねん。オマエ未だに、わかっとらんけどな」

何やら突然、悪友が愚痴っぽくなった。霊獣側に偏らせた感覚の集中を解いて顔を上げ、彼がその言動を追求しようとした……ちょうど矢先のことだった。

「――タツクはアシュリンのこと、好きなの?」

形容し難い派手な音をたて、背後で悪友が、腕の鎖を派手に振り回して絡まれながら大きく引っくり返った。

「な――」

彼も呆気にとられ、唐突な爆弾発言の発生源を見つめる。

そこで開けられた彼らの牢の扉と、黙って入れ、と看守に背中を押されて、するりと中にやって来た者。その姿に、声を上げそうなくらいの衝撃が全身に走った。

「アフィ、何で……!!」

あはは、と笑いながら、そうして彼らと同じ所に拘置されたのは、昼間に別れたばかりの、紛れもなく空のような青い髪と目の彼女だった。

「ってアフィか!? 船に乗ったんちゃうんか!?」

ぺたんと隅に座った彼女に、悪友が当然の疑問を叫ぶ。

「船はもういいの。二人に会わせてって言ったら、ここに連れてこられちゃった」

微笑む彼女は彼らとの再会がとても嬉しいようで、杖も外套も取り上げられてほっそりした姿は、ただ可憐だった。

「当たり前だろ、仲間扱いされるに決まってる――」

「わたしが仲間じゃ、二人は迷惑?」

「そーいう問題とちゃう! アフィは行きたい所があるんやろ!?」

彼らの前に初めて現れた時、海を渡りたい、と言っていた彼女は……。

「海は、山を下りるために出たかっただけ。もう山は下りれたし、わたしの行きたい所は――『ディアルス』は、このシャルのお隣だって町で聞いたから」

そこで彼女が口にした、西の大陸屈指のある大国の名に――

彼と悪友の灰色の目に、揃って戦慄が走った。

「『ディアルス』……やって!?」

それは彼らが度々教えられた、最も注意すべき固有名詞だった。

「『千族狩りのディアルス』……そんな所に、アフィは何の用があるんだ?」

険しく尋ねた彼に、彼女はキョトンと目を丸くする。

「千族狩りって、何?」

あまりに平和な様子で聞き返す彼女に、悪友が頭を抱えながら、黙り込んだ彼の言葉を引き継いだ。

「ディアルスはな、世界中から千族を攫って奴隷にしとるっちゅー噂で有名な国や。千族の間じゃ常識やで、これ!」

「そっか……町で教えてくれた人も、あそこは危ない国だから近付くなって言ってたけど。二人の言うことと同じみたいだね」

ふむ、と彼女は考え込みながら、不思議そうに首を傾げる。

「でも、ナナハはそこにいるって、最後の手紙で教えてくれたんだけど」

「最後ってオイ。そっから先は、手紙は来てへんのか?」

ますます怖い話やんけ! と激する悪友に、うん、と彼女は他愛なく頷く。

「一人は嫌だなって思ったから……二人と一緒がいいなって思ったの」

そうした国に単身で行けなかったらしい。彼らは少し納得したのだが……。

「うううん。悪いけどおれらも、さすがにそこまではよう送ったらんで」

彼女の力になるのはこのシャルまでだ、とやんわりと悪友が言う。

「違うの、そんなつもりじゃないの。二人に守ってほしいなんて思ってないよ」

彼らの顔を交互に見ながら、彼女は初めて――憂いげに暗い青の目を伏せて俯いた。

そうして彼女が口にしたのは、彼らにとって、ずっともやもやしていたことの一つの核心だった。

「わたしはただ……レイアス達と一緒に、旅がしたいの」

その気配は薄々、この五日、道中でとても楽しそうだった彼女から感じてはいた。

しかし出会ったばかりの彼女が、それを望む理由がまるでわからない。何かはっきりとした思いを、彼女自身から語られるまで、何も言うなと幼馴染みに言われた彼らは触れ難い領域でもあった。

「……アフィ」

今はまだ、彼女が態度で表していたことを言葉にしただけの話だ。相変わらずその中身を言わず、黙り込んでしまった彼女を彼は無意識に見つめる。

何と言っていいのか、彼にも何故かわからなかった。

訊きたいことが彼もあるのに、それが何か言葉にできない――そんな思いだけが巡る。

俯く彼女と、それを見つめる彼の様子に、悪友がしばらく所在なさげにしていた。

「……要するにやな、アフィ」

彼女が牢に入る直前の衝撃の一声の、お返しとばかりに……悪友はそれを直球に尋ねる。

「アフィはレイアスのこと、好きなんか?」

悪友があまりに落ち着いた声で、平然とそんなことを言ったものだから。彼は一瞬、その問題発言を聞き流してしまうところだった。

「……――は?」

数刻遅れて悪友に振り返り、石像のように彼が硬直する。

「…………」

顔を上げて悪友を見つめ、言葉を失ったらしい彼女の、二つの視線が悪友にぶつかる。

悪友はバツが悪そうに頬をかいて、珍しく伏し目がちに、その発言の真意を呟いた。

「そーいうことやったら、別におれらについてきてもーてかまわんし……ただ、もやもやとしとんのは嫌なんや、おれは」

彼女はそれまでの笑顔も消して、ただまっすぐに、暗がりの訪れた青い目で悪友を見ていた。

「…………」

固まったまま異世界にいる気分の彼を、一度だけちらりと、彼女が見やる。

「……わたしは……」

頭痛を抑えるように、片手を額に添え――陰を受けた目は、さらなる暗い青に変わる。

彼らが黙ってしまった中で、彼女はやがて、いつかと同じ答を口にした。

「……レイアスは……兄さんに、そっくりなの……」

そこで暗い青の目を歪め、段々と呼吸は深く早くなっていき……。

「わたしはずっと――……兄さん……を、探し、て――……」

「……アフィ?」

その異変に気付いた彼が、咄嗟に鎖付きの手を差し出して半ば立ち上がった直後だった。

彼女は唐突に意識を失い、彼の腕の中へと、どさりと倒れ込んでいた。

「……何やぁ? えらい苦しそうやけど、おれやっぱ、悪いこときいてもーたんか?」

申し訳なさげに彼女を覗き込む悪友の下、彼女の青白い顔が汗ばんでいる。呼吸もまだ苦しげに、荒く続いていた。

「タツク……さっきのアフィの目、何色に見えた?」

唐突にそれを尋ねた彼の眼には、いつもは透き通る青の「力」を纏う彼女が、今は玄く澱んで見えた。それが何より不可解だった。

「ほえ? アフィはずっと、きれーな青い目しとるやんけ」

「青って言っても色々あるだろ。水色とか藍色とか、それで言ったら――」

「そら完全に水色やろ。アシューも空色ちゃんって呼んでたしな」

……と、彼女を鎖の両腕で抱えて膝で寝かせながら、彼は一層難しい顔をするしかない。

「俺には……たまに、夕暮れみたいな濃い青に視えるんだ」

「?」

どうやら彼女の、その暗い青が視えているのは彼だけらしい。

彼の腕の中、少しずつ息遣いが落ち着いてきた彼女からは、玄っぽい影も同時にひいていく。それで尚更彼は、彩の無い眼を厳しげに細めながら、自分でもよくわからない重苦しい気持ちで大きく息をついた。

あの暗い青の目を視る度に、わけもなく胸が詰まる。それは何処か、彼の大事な何かが揺らぎそうな怖れを伴っていた。

「過呼吸起こすくらいレイアスのこと好きなんやったら、そら色々と問題やわなぁ」

あぐらをかいて座り直した悪友の無責任な一言に、ごふっと彼は、その場で激しくせき込むことになった。

「レイアスはどーなんや? アフィのこと気になっとるんか?」

「待てってオマエ、さっきからだから何でそーなる……!」

静かに眠りについた彼女を、彼の外套を敷いた地面に横たえながら、悪友に喰いかかるように応える。

悪友こそ幼馴染みが好きなんだろう、と彼女の先の言を持ち出したい衝動にかられるが、それは悪友の次の一言であっさり封じられてしまった。

「オマエほんと、腕のことしか頭に無いから、里の奴らも苦労すんねん」

「は?」

「面倒見が良ぉて強うてのオマエを、気になっとる奴は一杯おんねんで? なのに全然、オマエはその自覚ないやろ」

「……?」

それは確かに、彼には全く心当たりのない話だ。本当に呆れたような顔の悪友に、咄嗟に何も言い返すことができなかった。

「少なくともアフィは、オマエに惚れとるか、どっかずれた強烈ブラコンのどっちかやで。……どーすんねん? 前者やったら」

「…………」

いつも軽いノリの悪友が真摯な目つきのせいか、彼の脳裏には何故か不意に、幼馴染みの姿……困ったような笑顔がそこで浮かぶ。

――だからアシューはオマエを一番頼りにしとんねん。

――大事なヒトに貰ったって言ってたしね。

何故か少し前の紫苑の少年の声まで思い出し、ぐるぐると混乱した頭のまま、不服気に考え込む。その感情の正体を、彼自身わかっていないのだから。

悪友は腕を組んで難しい顔で、話題を変えるように眠っている彼女の方に向き直った。

「それにしても……ちっとばかりこれは、脱出しにくうなってしもーたなぁ」

「…………」

「おれら二人だけやったら、こんな牢なんて無いも同然やったけど。アフィを連れてなら、こら本格的に、脱獄作戦を練らんとあかんで」

同じく彼女の寝姿を見つめる彼も、その必要性はわかっていた。

「おれらも遊んでばかりはおれんしな。旅だって期限つきなわけやし」

「それ――里を一ヶ月以上あけるなって、やっぱり無理じゃないか?」

外界に出る前、絶対条件として告げられた旅の期限。それへの不服を、ついでに悪友に返さずにはいられなかった。

「そーかそーか。オマエにはまだ、話しとらんかったな」

「?」

不意に、困った表情を浮かべた悪友に、彼は虚をつかれたように首を傾げた。

「おれも親父から、つい最近聞いたんやけど……うちの里には――一軍と二軍の村には、あまりエースが里をあけへん方がいい闇が存在すんねん」

「――はぁ?」

妙に真面目くさった言いぶりに、うっかり露骨な呆け声を出してしまった彼だったが。悪友が珍しく懊悩する目でもあることには、同時に気が付いていた。

「……だからアシューも、おれらにあんま、関わらなくなったんやで」

そこで悪友から聞かされた話は、彼には正直、あまりピンと来ないものだった。

「そんなこと気にしてたら、あいつ……身動きとれなくないか……?」

いつでも困ったような笑顔を浮かべているのが、引っ越した後に常態となった幼馴染み。

その苦悩の一端を、ようやく感じた彼の声は、静かに宵闇に消えていった。

上6:金翅の禿鷲

その夜、「海に愛された都」は北端の一部の港町に限り、「鳥に愛された都」へと様相を変えていた。

人の出入りの多い町での不審者の拘置所で、鍵番の男は壁際の机に向かって座りながら、窓の外を見上げて素っ頓狂な声を漏らすことになる。

「何だありゃ? こんな時間に何で……鳥の大群?」

拘置所を取り巻くように、灯りが届く範囲だけでも、大量の鳥が冬の夜空に舞っていた。

作戦を説明するで! と、空色の流人の彼女が起きた夜中に、悪友は揚々と話し始めた。

「静かにしろよ。看守が来たらどうする」

「おお、そーやな。まぁとにかく、アフィも連れて出るために、今から鍵を手に入れるで」

「…………」

寝ぼけ顔にも見える彼女は、暗い青の目で黙って彼と悪友を見つめて座る。

「レイアスがやっと荷物と鍵を見つけたから、こっからはおれの『才蔵』――の舎弟らが活躍するお時間や」

「……舎弟?」

不思議そうに目を丸くする彼女に、得意げに悪友は続ける。

「才蔵自身は霊体やから物には触れへん。でもおれのアイツは、別の鳥を使役できる特技を持っとるんや」

「数が多いだけが取り柄だしな」

「そーそー……ってレイアス、オマエ喧嘩売っとんかい!?」

だから静かにしろって。と呆れる彼の前で、少し前にお使いに出した鷲とそっくりな鳥を悪友が腕に乗せる。それ以外にも大量に集まった鳥に目配せするように、窓の外の夜空を強気そうに見上げた。

「レイアスの霊獣に目標の場所まで案内させて、ここの人間はコイツらに引き付けさせて、最後は番人の気を本命の才蔵が惹き付ける。その間に才蔵ズ舎弟が、鍵をゲットやで!」

「……荷物のことを忘れてないか、タツク」

「そんなん牢を出てから取りに行くしかないやろ。だからいかに、騒ぎにならないよーに鍵を手に入れるかが肝心なんやで」

大量の鳥がわさわさしていること自体、既に騒ぎでは、と彼は突っ込みたかった。彼にも代案があるわけではなく、不服ながらも黙って頷いた。

「それじゃ、これから……レイアスとタツクの共同作業なんだね」

にこにこと、段々目が明るくなってきた彼女が楽しそうに笑い始める。

「うわ、気持ちわる! 共同作業とか言いなや、こんな可愛げないムッツリ野郎と!」

「……それ、オマエに言われたくない」

元々、組み手以外で特に協力をしたことがない彼らは、居心地悪そうに互いを見返す。

そんなわけで、彼らの視界には、既に使いに出した霊獣達からの光景が届いていた。

「――」

「――!」

霊獣は本体と違い、喋ることができない。なのでパタパタと廊下を飛ぶ彼らが進路を変える時など、本体同士で相談するより、相手に体をぶつけるのが手っ取り早い。

「……!」

それで彼の白い霊獣――小さな羽と角の生えた小型犬らしき珍獣の、尖った尾につつかれた方はかちんとくるのか、悪友の霊獣である鷲はばさりと翼で彼をはたき返す。

霊体同士ならこうして干渉し合えるが、彼らの後をついてくる数羽の鳥は彼らに触れることはできない。逆に、彼らが触れられない鍵を運ぶための実体要員だった。

そうして、拘置所の周囲に集まる不審な鳥の群れに夜勤者の大半が外に出た中、鍵番の男は一人、軽く酒を飲みながら机に足をかけてダラリとしていたのだが……。

「それにしても、今日捕まえた奴らも、奴らのせいで夜勤になったおれも災難だよなぁ」

部屋の外まで聴こえるぼやき声に、僅かに開いていた扉まで来た鷲と飛び犬は、戸の上に停まってまず鍵番の様子を窺うことにした。

「どー見てもシロだけど、あんなに騒がれちゃ調べるしかないしよ。すぐに終わるだろと思ったら、どーやっても開かない道具袋とか何なんだよ、全くよぉ」

「…………」

「…………」

それでどうやら、彼らはここに拘置され続けているらしい。ほら、オマエのせいやんけ、と飛び犬をはたく鷲に、道具袋の持ち主である彼は応戦することもできない。

「アイツらは宿代浮いていいだろーが、おれは大事なデートが台無しだ、くそっ」

酔っているのかそんな愚痴をこぼす鍵番に、彼らは顔を見合わせる。

「……この上、コイツから鍵とか奪ってええんかな、おれら」

「でも道具袋の中身を調べられたら、多分クロ扱いされるぞ」

本体同士もしみじみと相談し、人の世とは難しいものだ、とバツが悪い心で頷き合う。

ひとまず初めの作戦通りに、そこで鷲の方が、鍵番の前の机にばさりと降り立った。

「――? 何だオマエ、何処から入ってきた?」

鍵番は不思議そうに、突然現れた鷲に物珍しそうに、机から足を下ろして体を起こす。それに合わせて鷲もトコトコ位置を変え、鍵番の視界から壁にかかった鍵束を排除する。

「今日は本当に鳥日和だな。あ、おい、待てよコイツぅ」

鍵番が捕まえようとしても、霊体である悪友の獣に触れることはできない。そんなこととは露知らず、鷲に触ろうとする鍵番に、鷲は巧みに飛びのいて気を惹いていく。

鍵番の背後では数羽の鳥が、いくつかの鍵束を一つずつ掴むのを飛び犬が見守る。

「ちくしょー、怖がってないなら触らせろよぉ。いっぺん触ってみたかったんだよー」

部屋の隅で天井の梁に停まった鷲に鍵番は夢中で、全ては順調と思われた……が。

「その頭、どんな手触りなんだよー。ツルツル? ざらざら? くあー、可愛いよなぁ、オマエみたいな奴ってさぁ」

……そこで飛び犬の方に、嫌な予感がすぐに走った。

「たまんねぇなー、そのツルピカ頭! ハゲワシ最高! ってか珍しー!」

鍵番はそれで、ここまでスムーズに気を惹かれていたわけだった。

「おんどらぁ……!! ハゲ言うなや、うぉああああ!」

「――ってタツク……!」

昔からの禁忌の一言に、思わず絶叫した悪友を彼は慌てて羽交い絞めにする。

しかし時既に遅く……声を聴き付け、外に出ずに残っていた看守が駆け付けてきた。

「何を夜中に騒いでるんだ! この人手の足りない時に!」

そして当然、悪友を背後から締め上げている彼の姿を、看守は目の当たりにする。

「――あ」

「オマエ……自分の仲間を殺す気か!?」

「……え」

咄嗟に何と言っていいかわからなかった彼は、横を向いて看守を見るくらいしかできない。その無表情な視線に看守は睨まれたと感じたのか、何と武器までを取り出していた。

「は、離せ、離してやるんだ! 離さないと撃つぞ!」

そんなに俺、怖いのだろうか、とまたショックを受けた彼はすぐに反論できなかった。

しかし、看守の動揺が、化け物の彼らには日常茶飯事のきつい組み合いにあると判ったらしい悪友が、締め上げられながら平然と出した声に、不意に場が鎮まった。

「……すみませーん。おれが寝ぼけて、コイツに殴り掛かってしまったんです」

にこにこと悪友は、彼に羽交い絞めにされたまま、穏やかな声で看守に笑いかけた。

「心配おかけしました。大人しく寝直すんで、看守さんも仮眠に戻って下さい」

看守はしばらく、釈然としなさげだったが、やがて武器を直し、出ていったのだった。

……びっくり、と。看守が行ってから、最初に喋ったのは空色の流人の彼女だった。

「タツクって、普通に喋れるんだ……」

彼から解放されて襟を直す悪友の、これまでにない姿……訛りのない言葉遣いに衝撃を受けたらしく、彼女はまじまじと悪友を見つめる。

「おれは元々、こっちで喋るんは、レイアスとか家族の前でだけや」

悪友にとっては、今の訛りを使う場の方が限定されていると、彼も知っていた。

そもそも異郷の母だけが話す訛りは、とても中途半端に受け継いだ悪友であり、周囲の普通の言葉と混じっておかしな言い回しになることも少なくない。

「東訛りやから、西の大陸のここで不審に思われてもあかんしな。余所行きの顔くらい、おれかて持ってるっつーねん」

「じゃあわたしには、最初から気安く話してくれてたんだね」

うるうると彼女が、本当に嬉しそうに両手を組んでいるため、ははは、と悪友も苦笑する。

「……タツクは大体、ヒトによって態度を使い分け過ぎだろ」

それが長の息子として、悪友のしっかりした部分であると彼はわかっているが。彼にはそうした器用なことはできないためか、たまにぼやいてしまう。

「言うとけや。ほら、才蔵ズがちょっとずつ来るから、今から順に鍵探すで!」

「…………」

どうなるかと思ったのは誰のせいか、と彼も不服だが、鍵番が口にした禁句のせいで悪友も不機嫌そうだ。そんな悪友に続き、彼も鳥達から鍵束を受け取りに向かった。

そうして何とか牢を出た後で。先程の看守を、スマンと謝りながら体術に長けた悪友が気絶させる。夜勤者達が鳥の大群にまだ気を取られた中、彼らはこそこそと荷物を探す。

拘置所を後にし、そのまま港町にも背を向け、ヒトに紛れるために「シャル」中心部の商都へ――夜の内に行くことに決めた彼らだった。

夜通し歩いて、何とか商都についたものの。華奢な体で空色の流人の彼女が疲労していないのか、人間ではないと言えど彼は気になっていた。

「すごーい、本当にヒトが一杯。これだとどうやって、気配を探れないヒトは知り合いを探すんだろう?」

港町も建物の並びは賑やかだったが、中心部は人口密度が違うらしく、休息のため噴水に並んで座った彼女は、楽しげに行きかう人々を眺めている。

悪友はざっと歩いてみる、と言って別行動を取り、帰ってき次第、まずは宿を探しに彼らは行動を再開するつもりだった。

「…………」

わあわあ、と彼女は、広場の石で造られた噴水を背に、西洋――西の大陸らしい恰好の者や白壁の建物群を見回し、ここまでの道中で気疲れしていた彼より元気そうだった。

「……お尋ね者とかみたいに、俺達、貼り出されなきゃいいけど」

「そうなったらなった時だよ。写真もとられてないし、大丈夫だと思うけどなぁ?」

彼らに同行するのがすっかり当たり前とばかりに、泰然とした彼女にも彼は困惑する。

「アフィは……ディアルスに行かなくてもいいのか?」

「――え?」

「……昨日の話。タツクの戯言はともかく、会いたい奴がいるんだろ?」

どうして彼らと、行動を共にするのか。何処までそうする気なのかも、彼は気になってしまった。

――アフィはレイアスのこと、好きなんか?

悪友の余計な言葉まで思い出し、思わず彼女から目を逸らして尋ねていたのだが……。

「昨日の話って――何?」

にこにこと彼女は……きょとんとしながら、背後の噴水よりも透き通る空色の目で応えた。

「何って……――アフィ?」

その様子に彼は、彼女が本気で、悪友との話を覚えていないらしいことを瞬時に悟る。

「わたし……ディアルスに行きたいって、二人に話したっけ?」

「…………」

「確かにナナハ――わたしの幼馴染みはそこにいるけど。別に急がないから、レイアスの腕のことを何とかする方が、わたしには先かなぁ?」

屈託のない笑顔と、澄んだ青の目には何の澱みも無く、それが今の彼女の真っ当な本心と伝わる。それならこの状況に何の違和感もないことが、かえっておかしかった。

それだけはっきり理由を持つなら、彼女は何故――昨夜はそう答えなかったのかと。

――記憶喪失って……そういう、ことか?

昔のこと、何も思い出せないもの。そう言った彼女の目がどちらだったか、彼は覚えていなかったが。

この透き通る空色の彼女は、暗い青の自分を知らない……現在進行形で忘れているのではないか。彼女達は「違う」のかもしれないと思うほど、その目の光は彼には異種に視えた。

もやもやと、形にし辛い疑念を抱えて、彼は少しだけその深奥に踏み込む。

「――あのさ。唐突だけど……アフィの兄さんって、どんな奴なんだ?」

「え?」

「俺に似てるって、少し前に言ってただろ?」

彼のことを探している兄にそっくりと言い、だからついてきたような、暗い青の目の彼女。この彼女はそれをどう思っているのか、確かめてみたくなったわけだが……。

そこでさらに彼女は、彼の疑惑をかき乱すことを答える。

「あははは。全然似てないけど、そっか――だからわたしは、レイアスが気になるのかな」

あくまで動じない彼女は、少ない荷物からひらりとすぐに、一枚の写真を取り出した。

「……コイツが、アフィの兄さん?」

渡された写真には、彼とは似つかない、彼女と同じ空のような青い髪の青年が映っていた。

しかしその前髪には、彼と同じ一房だけの黒髪が混じり、彼女曰くそれも天然のものといい――……そのせいか彼は、眩暈のような既視感を一瞬覚えた。

「兄さんは母さん似だから、父さん似のわたしとも顔は似てないよ。父さんや母さんには意地っ張りだけど、わたしにはいつも凄く優しくしてくれて、でもあまり帰ってこなくて……いつまでもレイアスくらいで年もとらなくて、今はずっと、行方不明中」

「……は?」

「兄さん、悪魔だからなぁ。人間と契約して何処かに行っちゃったんだって」

「……え?」

写真の兄の不敵な蒼い目を切なげに見つめる彼女が、兄好きであるのは確かなようだった。

「会いたいけど……いつかは戻ってくると思うよ。わたしが探しても、探さなくても」

それは再び、彼の内心を混乱させる発言……それなら彼女は、何を求めて旅に出たのかという、疑問の深まりでしかない。

黙り込んでしまった彼の横で、それにしても――と。気が付けば沈み始めていた夕陽を受けて、彼女は不思議そうに立ち上がった。

「タツク、遅いね……レイアス」

「――そうだな。さすがにこれは、遅過ぎるな」

はっとした彼は、ざっと歩いてくるだけのはずの悪友が、気配も全く近辺に感じられないことに今更気が付いていた。

「……霊獣をここに置いておくから、俺達は宿を探そう」

あのしっかり者の悪友が、遅くなるのに鳥づての連絡一つもよこさないこともおかしい。一瞬、背筋が寒くなるような悪い予感に襲われてしまう。

「大丈夫かな……? 霊獣、誰かに見つかったりしない……?」

「潜伏用に小さく透明にするから。アフィは心配しないでいい」

彼よりもっと不安そうな彼女に、務めて気丈に言う。その後、手の平サイズの飛び犬を噴水に残し、場を後にしたのだった。

それからは、宿で一旦腰を落ち着けるまでが、また一苦労だった。

「――絶対にダメ! レイアスのお金なんだから、わたしの分でそんなに嵩むのはダメ!」

「でも、アフィ――」

「タツクもいないのにさらにバラバラも嫌! 部屋は一つでベッドはレイアスが使って!」

空色の流人の彼女は、妖精の里謹製という服装は上等だが、路銀を零と言っていいほどに持っていない。人間とは違い、食事もほとんど必要がなく、沐浴も野宿も平気となれば何とかなるのはわかるが……彼としては多少値が張っても、別の部屋をとりたかった。

ところが彼女は頑として、一人部屋に雑魚寝で十分、と言い張るのだった。

悪友が妙なことを言うから、彼の方が変に意識してしまったのだろう。彼女と二人きりで同じ部屋というのが、彼は看過できなかった。

「アフィもちゃんと、ベッドで休めるようにした方がいいだろ」

「それなら二人部屋の安い宿を探そうよ。もう少し探せばきっとあるよ」

いや、それはさらにまずい気がする、と喉元まで出かける。しかしそう言えば、その意識自体がばれるのも困る。結局は彼女の勢いに押し切られることになった。

「……頼むから、アフィがベッドで寝てくれ。それだけは俺、譲れない」

「もう。それなら二人共、床でいいのに」

無邪気にそう怒る彼女に、もう少し警戒してほしい、と色んな意味でめげた彼だった。

「……手が動かないで、良かった」

今は荷物を引っ掛けるのがせいぜいの右手を、じっと眺めながら一人ごちる。

「俺だって男なんだし……自信ないぞ」

自身の着替えすら心許ないその手では、過ちも起こしようがないが。

未だに姿を見せない悪友への心配より前に、そんなことで気を揉む己につくづく、彼は頭を抱えるしかない。

それにしても――と彼女は、悪友を心配する不安そうな顔付きながら、床に座る彼を感心したように見ていた。

「霊獣って本当に便利だね。ここにいても、噴水でタツクを待っていられるなんて」

「……その気になれば、霊獣がいる場所なら、俺は一瞬で行くこともできるよ」

「ええ? それって、タツクやアシュリンもそうなの?」

「ああ。アシューはそれでいつも、霊獣を安全な場所に置いて、危険から逃げてるらしい」

そして悪友が、滅多に話さない幼馴染みのことをよく知っているのは、鳥の霊獣に度々観察させているからだと知っている彼だった。

「タツクも何かあったなら、才蔵なら一番逃げ足は速いはずだけど……」

それなら音沙汰がないのは、即死しているか故意ではないかと考えるほど、現状は異様だった。

「……俺も気配探知が苦手だから、何とも言えないけど」

化け物には生まれつき、互いを識別するための気配の知覚がある。

だから化け物からは、人間と化け物を気配で区別できる。鋭いものなら町一つは探索できるのだが、遠くのものや、気配が弱る、潜めているものは感じ難くなる難点もある。

ベッドに座った彼女も、真剣そうに言う。

「わたしもずっと探してるけど、やっぱり近くにはいないよ」

「……とりあえず休もう。何かあった時のために、体力を温存しておかないと」

「うん。明るくなったら町中を一緒に探そうね、レイアス」

ああ、と頷きながら、また義手のことは後回しか、と小さく溜め息をついたのだった。

――あまりエースが里をあけへん方がいいねん。

一カ月と制限された今回の旅では、大した成果は得られないかもしれない。

ごろんと横になり、外套を布団のように被りつつ、彼はすぐに寝入っていった。

昔からよく夢を見る彼は、眠りにつくのは早いが、浅いことが多い。

僅かな物音でふっと目を覚まし、まず気が付いたのは、同行者がそこにいないことだった。

「……アフィ?」

ベッドの上はもぬけの空で、狭い部屋の内に全くその影がない。気配探知の苦手な彼は、咄嗟に起き上がり、被っていた外套を羽織り直す。

「――何処に行ったんだ?」

部屋を出て落ち着いて気配を探ると、案外すぐに、その気配は近くに見つかった。

彼女のいる宿の屋上まで、何の疑問もなく、追いかけるように彼は足を向けた。

四階建ての宿の最上部、青白い月の下で。

寝着のままで、髪を下ろした彼女は町を見下ろすかのように――屋上の縁に手をつき、無言でよりかかっていた。

「アフィ……眠れないのか?」

静かに声をかけた彼に、ちらりと振り返った目は、眠りに落ちる前のように胡乱だ。

そして彼が、無意識に予想していた通り、とても暗い青に澱む目の青花がそこにいた。

「――……」

その悲しげとしか言えない遠い目……月の光を受ける横顔に、彼は咄嗟に胸を衝かれる。

彼女はそんな彼に、やがて町を背にしてゆっくりと振り向く。

普段とは違う悲しげな顔で、彼の目を切なげに見つめていた。

ようやく口を開いた彼女は、苦しそうな微笑みを浮かべた。

「……ゴメンね。ちょっと怖い夢を、見てるだけ」

「怖い……夢?」

何処となく、ふわふわとした声色で、暗い青の目の彼女は続ける。

「レイアスは……生まれる前のこと、覚えてる?」

そしてそんな、唐突な問いかけ。彼は彼女が、言葉通り夢の中にいるのだと何となく悟る。

「昔はね……私、覚えてたんだ。私がここにいるのは、大事な理由があるんだって」

でも今は、それを思い出せない、と――記憶喪失を自称する彼女が苦しげに笑う。

対して彼は、彼自身も驚くほどに、その与太話を真っ当に受け止めていた。

「そんなの――覚えてない方が、俺はいいと思う」

何故ならそれは、彼も通って来た事柄で――だから彼は、旧い答を伝える。

「俺は魔物と言われて育ったんだ。あの赤い獣が、その証拠だって」

世界の「力」は、不滅であるために。「力」の流転……転生は在る、と魔道では定義される。

全てのヒトはただ、「力」の器として存在し、同じ「力」を担う者は、時代が違えど同じ存在であるという。

そうは言っても、「力」は不変ではない。「力」がどのようにこの世界に具現されるかは、その「力」を担う化け物の制御力により、担い手が出生する際にリセットされる。ところが彼は、幼少より完成された赤い獣を持ち、それは先の世の「魔性」の業だと名付け親は言った。

「死んでもそのまま『力』を残して、その『力』を使うことができるなんて、魔物だけだ……そんな奴は、死んだとは言えない、『魔』なんだから」

「レイアスは……じゃあ、捨てたかったの?」

ああ、と。その決別と同時に失った右手を思いながら、彼は迷いなく答を返した。

「大切なのは今だろ。大切なものを傷付けるアイツは、いてはいけないものだったんだ」

「それが……大事なものだったとしても……?」

「……今、大切なものの方が大切だから。俺が何者だったとしても、関係はないよ」

そこまで聴くと、彼女はそう……と顔を伏せる。そのまま屋内に戻るように歩み始めた。

「……うん……。アナタは確かに……魔物じゃないんだよね」

すれ違い際に呟かれた声に、安堵と悲哀が狂おしく入り混じる。

ともすれば夢だったのだと思うほどに、あまりに儚い束の間の邂逅……。

しかしまだ、その長い夜は始まったばかりであると、再び目を閉じる彼は知る由もない。

上7:白黒の大猫

彼の呪いたる赤い獣を、蒼い男が旋風の如く切り裂いていったあの時。

男の纏う赤い光が最後に彼に与えた苦悶……昏く旧い夢の嘆きが、不意に再生された。

「……――ああああああああ……!!」

こんな苦しみに耐えられるわけがない。それは叫ばずにいられない光景だった。

大切なものが消えてしまった。その時から彼を襲うようになった、赤い鼓動――

――……何故――……殺した……!?

いっそ共に消えたかった。けれどそれを許さない、棘の鎖が彼を縛り上げる。

そんな彼を痛むように……何故か、とても懐かしい誰かの声が、暗闇の中に響いた。

「……バカだな。そんなに苦しいなら、もう捨てちまえばいいだろ?」

――それはできない。即答した彼は、自身の重い哭き声にはっとする。

「何だ、わかってんじゃねぇか。その鼓動は……大切だから、だってさ」

ずっと、捨てたいと思っていた。彼が彼となってからは尚更だった。

今、大切なものの方が大切だ、と、それが「彼」の答なのだ。

己を失い、周りを傷付けてまで引きずる「心」は、苦行以外の何でもなかったのだから。

――……なんて――……ない方がいい……。

言葉を呑んでこらえ続ける彼に、誰かは不意に、驚くほど優しい声で笑うように言った。

「それじゃ、ソイツは、オレが持ってってやるよ」

彼を救うように、その赤い光は閉ざされ、誰かへ融け込むように段々と消えていく。

「オレがいなくても……もう大丈夫だろ?」

そう、消えていく誰かは、ただ微笑みながら別離の言葉を残し……。

束の間の、互いに赤い光を纏う誰かとの邂逅。それがそうして、あっさりと閉じた後に。

改めて――その黒い彼女は、少し俯きながら、彼の灰色の外套を掴んで拙く口を開いた。

「……わかっていたのにね。それはアナタの……大切なものだって」

「……!?」

ずっと、昏い闇の中で膝をついていた彼が、そこで初めて顔を上げる。

「あんた――誰だ……?」

あどけない無表情と、無機質な幼声でそう言った黒い彼女。それは彼には、全く見知らぬ存在だった。

「誰でもいいんじゃないかな? だってこんなの……ただの夢だもの」

しかし、謎の少女たる彼女は彼を知っている。その声に隠せない大きな気安さが示す。

「……夢?」

「当たり前じゃない。いつもの青い夢……アナタが自分を、置き去りにしたあの日」

「……――」

あまりに真っ暗なこの世界に、溶け込む黒い彼女。それは酷く場違いだった。

ここが何処かはわからない。それでも彼だけの世界のはずだろう。

「あんたは……何処からここにきたんだ?」

「それは違うよ。アナタがあたしを――あたしとあのヒトを、その眼で視てるだけだよ」

幼げな彼女は少しだけ、悲しげにその答を返していた。

「だって誰も、あたしに気付くことなんて、ない」

小さく消えそうに色褪せた声。彼には何故か、知ったもののように聞こえ……。

「わたしは私を奪って、あたしを一人で残していった」

「――え?」

「アナタはあのヒトを連れていって、でも結局、あのヒトとは離れた」

黒い彼女は彼を見ずに、ある夢の始まりだけをそうして彼に伝える。

「あのヒトもあたしと同じ。いつも誰かのそばにいて……誰かの真似をしているの」

――最初から。彼らも彼女もそうだった、とそれは語った。

「でもあのヒトは……アナタ達を守るために、今生で全然、違うヒトの依り代になった」

「俺、達……だって?」

「二人いたでしょ? アナタの近くに――白いあのヒトと、蒼いあのヒト」

そこで彼にまた、あの赤い光に視せられた光景――彼と獣を結ぶ真実が襲いかかる。

――それじゃ……全て、終わりにしよう……。

赤い獣となったのは、元は白い誰かだった。

それは彼を守るため、蒼の魂を失ったもので――何より大切だったそれを、自ら貫いた赤い腕の感触……その憎悪の鼓動が、彼の忘れたい全ての呪いだった。

――じゃあ……トドメをさすのは、俺の役目か……。

赤い鼓動はそのまま、彼の心臓となった。震源である赤い右腕を失くす日まで、かつての彼がさらに大切なものを失い、憎悪に焼き尽くされる旧い夢を、赤い獣と共に見せ続けたのだ。

「……やめてくれ……――」

知らず、慟哭の呻きを漏らす。彼は物心ついた時から、ずっとそれを願い続けていた。

――俺はこれ以上、奪いたくない……。

何の不満も不遇もないのに、抑えられない自らの赤い獣。理由があるなら先の世の業と思うしかなかったが、その中身をわざわざ、知ろうとしたことはなかった。

「俺は……前世とかそんなの、どうだっていい……」

こんな光景、彼には何の関係も無いものだ。たとえ万一、彼と赤い獣の過去であっても。

そうでなければ己が保てないと感じるほどに――それは深い傷だったのだから。

変わることの無い彼の応えに、彼女は特別、失望した様子を見せるでもない。

いったいどうして、黒い彼女は彼に会いに来たのだろう。再び赤い光を振り切った彼は、改めて苦悶の顔を上げた後に――

「……アフィ……?」

その姿も「力」の色も、闇に融けて見えない残花。けれど思わず、彼はその名を呟いた。

「あんたは――……アフィの……?」

ただ、その黒が似ている、と思っただけだ。それだけで急に狂おしくなり、出てきた名前がそれだった。

しかし黒い彼女は、彼にだけ視えている自身……彼が求める旧い花を否定する。

「違うよ……あたしは、私がわたしの代わりに、連れていってくれたあたし」

黒い彼女がぎこちなく、何処かで見たような僅かな微笑みを浮かべた。

「アナタに会いたかったわたしは、離れていったから……あたしはただ、空っぽの残り滓」

何を言っているか、さっぱりわからなかった。この相手には、生きる場所がないことだけが伝わる。

空ろである故に、存在を奪われ閉じ込められた彼女。どうしてなのか、そんな気がした。

「だからあたしは……もう、―――じゃないんだよ」

それだけを伝えたかった、というように、黒い彼女は最後に儚く微笑む。

彼がもう一度その名を呼べる前に、黒い夢路に消えてしまったのだった。

……待ってくれ、と言う資格は、赤い獣を捨てた自分にはなかった。

今を生きると決めた時から、青い夢を見る度に、彼は己に言い聞かせていた。

あの赤い鼓動は、もう目覚めてはいけない――望んではいけない、旧い夢なのだと。

――オレ……ここにいない方が、よかったんだ――……。

ソレを連れ出したのは彼だという。未練だったのか、それとも贖罪だったのだろうか。

けれど結局置き去りにした。彼を終わらせるはずだった青い夢、昏く冷たい水の底に。

「……違うんだ……」

だから彼の嘆きは、ソレがずっと、最後まで彼をかばった痛みだった。

「いない方が良かったのは……俺だったのに――……」

それならせめて、分かたれることを望んだのは、彼の咎にしなければいけない。

そして彼は、自らを壊す古い傷に、二度と振り返りはしないと誓ったのだ。

たとえどれだけ大切な旧い縁が、彼の前に現れたとしても――

ううん、と長くうなされていた彼が、ようやく現に戻ろうとしていたその時に。

狭い窓から部屋に差し込む朝の光と、連なる小鳥の唄声の中で、彼は涙しそうになった。

「――リ、――……」

直前まで夢に視ていて、涙混じりに呼んだ名前。それはいったい誰のものだったか、思い出そうとしてしまった揺らぎに、まるで歯止めをかけるような衝撃が不意に続く。

「むにゃ……オレ、もー、お腹いっぱい……」

「――……は?」

目を開けた瞬間、横臥していた彼の目前に、幸せそのものの安らかな寝顔の紫苑の少年。

彼はこれまでの夢を全て忘れるほどに、その姿に真っ白になった。

「……な――!?」

がばっと床から起き上がり、咄嗟にベッドの方を見る。そこにもさらに、驚くべき光景があるのを見つける。

「って――『バステト』!? お前何で、こんな所で寝てるんだ!?」

丸まってまだ寝ている空色の流人の彼女の足下には、空いたスペースを占拠する大きさの白黒の猫。見知ったそれが、彼女と同じように丸くなって眠っていた。

思わず声を上げた彼の下で、不法侵入者の少年は目が覚めたらしい。寝転びながら目をこすって、ふわぁぁと大きな欠伸を始める。

「……あー。……おはよー、レイアスのにーちゃん」

「おはよーって……! オマエ何処から……というか何でここに!?」

眠たげに体を起こし、床に座った少年は紛れもなく、自称何でも屋。少し前に、彼らと共に妖精の道具に巻き込まれた相手だった。

「そんなにビックリするなら、せめて結界くらい張って寝ろよー……なー、ねーちゃん?」

不用心だなぁ、と、ベッドの足下の大猫を撫でながら、少年は呑気に口にする。

その状況に改めて、彼がある推測に至りかけた瞬間――

「……あれ? アシュリン……の大きな猫さん?」

大猫にベッドの三分の一を奪われていた彼女が、ようやく目を覚まして異状に気が付く。

「うわあ、会いたかったよう……久しぶりだね、本当久しぶりだね……」

首を起こした大猫に、彼女はぬいぐるみを抱くようにひっつき、暗い青の目を滲ませる。

彼はとにかく、大猫に抱き着く彼女を微笑ましげに見る少年に、険しく向き直る。

「……オマエをここに連れて来たのは、アシューなのか?」

大猫の姿をした霊獣の本体たる幼馴染みが、少年と知り合いとは聞いていたので、心当たりを口にしたわけだった。

「いやいやー。にーちゃん達がいるって見つけたのはねーちゃんだけど、ここで寝よー、って言ったのはオレだよー」

混乱する彼をおちょくるように、けらけらと少年が笑う。首にかけていたゴーグルを、額につけ直しながら不敵に彼を見る。

「ねーちゃんは情報収集に行くって、その猫残して行っちゃったけどさ。オレはひとまず、にーちゃん達にも事情を説明しなきゃ、と思ったしね」

「……?」

「聞いてビックリ、見てビックリ! 何とオレは、タツクのにーちゃんが『千族狩り』にあったかもしれない情報を持っているのだ!」

「――何だって!?」

彼らが二人だけでこの宿にいた理由。町を歩く、と言って帰らなくなった悪友の名前に、彼と彼女が揃って少年の方をばっと見た瞬間。

「こっから先は、情報提供料をいただきまーっす」

このヤロウ……と、彼が無表情にぶるぶる拳を震わせる前で。全く悪びれずに、手掌をすっと差し出した、ちゃっかりしっかりの相変わらずな少年だった。

少し前に彼らに出会った後、紫苑の少年は彼らより早く、このシャルに来ていたという。そして、彼らを追うようにやって来た幼馴染みと、昨日に偶然再会したらしい。

「アシュリンのねーちゃんは、アフィねーちゃんがどうなったのか気になるって言って、にーちゃん達を探してたんだよ」

「……」

宿を出て朝食を摂れる店に入り、大猫を机の下に潜めて、食卓の向かいに紫苑の少年を座らせる。情報料として、少年分の追加の宿代と、食費を賄うことになった彼は、不機嫌そうに温かい飲み物を摂りながら耳を傾ける。

「オレが見たのは、この人間の町で何でか、千族ばかり乗った馬車が都市長の屋敷に入っていくところ。シャルの都市長は隣国ディアルスの『千族狩り』売人と繋がりがあるって、最近噂になってるんだ」

「じゃあその馬車に、タツクも乗せられてたかもしれないの?」

「一瞬だったけど……知ったような気配があった気がした。でもあの馬車、乗った奴らの気配を隠すようにできててさ」

その時少年が、不意に強く顔を歪めた理由を、彼は知る由もなかった。

「オレ、気配探知はかなり得意な方なんだよ。でも全く中の気配がわからなくて、馭者が一度後ろを覗いて窓を開けた時、その匂いが漏れてきたんだ」

「……オマエは何で、何処からそんな馬車を見張っていたんだ?」

彼の当然の疑問に、少年は少しバツが悪そうに飲み物をとり、何かを誤魔化すような軽い口調で説明を続ける。

「オレは噂の真相を追って、都市長の屋敷の様子を見てただけさ……そこにそんな馬車が来たもんだから、今じゃほとんど確信してるけどね」

そしてその後に、今度は幼馴染みが商都をうろつく気配に気付いたらしい。再会までの顛末も語り終えてから、出て来たサンドイッチに威勢よくかぶりついた少年だった。

「じゃあタツクは、都市長さんの屋敷に閉じ込められてるのかな? レイアス」

「と言っても……アイツのことだし、一人なら脱出くらい簡単なはずなのに」

訝しむ彼に、少年が至ってあっさりと、仮説を投げかける。

「『力』を封じる部屋か、呪縛の道具を使われてるのかもね。あんな馬車を使ってる奴ら、それくらい持っててもおかしくないよ」

「って――人間が何で、そんな道具を持ってるんだ?」

妖精や吸血鬼など、技術の優れた千族ならともかく、と彼は首を傾げるが、少年はさぁ? とそれを流して勢い良く朝食を片付けていく。

「アシュリンのねーちゃんは、都市長の屋敷近辺に行くってさ。万一危なそうだったら、そいつの所に戻ってくるって」

机の下で大人しく座る、大きな白猫。金属製の細い首輪をはめて、四肢と耳、尾の先端だけが黒い大猫を下目で見つめる。その上で少年が懸念そうに、改めて彼に顔を向けた。

「でもこいつかなり目立つから、今は姿を隠す道具を使わせてるよ。オレにしてはホント、出血大サービスなんだけどね」

「……そうなのか。それでバステトの奴、こんな首輪をしてるのか」

「……?」

そこで空色の流人の彼女がちょうど、ある不思議に思い至っていた。

「そう言えば……バステトって霊獣、なんだよね?」

霊体であるために、霊獣と呼ばれるはずの「力」。しかしその大猫は物質である首輪を身に着け、彼女が抱き着くこともできた。つまりサイズ以外、紛れもなく普通の動物なのだ。

「……それがアシューだけの特別で、多分悩みどころだ」

憮然と言う彼に、彼女はまだ不思議そうに、透き通る青の目をぱちくりとさせる。

詳しく説明したものかどうか、少し悩んで目を伏せた彼の背後に、ふっと影が差した。

「……別に今は、そんなに悩んでもないよ?」

そこにはあまりにタイミング良く、黒いヘアバンドを身に着ける幼馴染みが現れていた。

その白灰の髪と灰色の目の相手の姿に、空色の彼女が真っ先に破顔していた。

「アシュリンだー……! 久しぶりだー……!」

「あはは。バステトの目からあたしはもう会ってたけど、久しぶり、アフィちゃん」

まだ一週間たってないけどねぇ、と相変わらず適当に緩く、幼馴染みが笑う。

「…………」

紫苑の少年と彼女が並んで座る向かい、彼の隣に幼馴染みが当然のように座る。内心の動揺を隠すように、彼は少し息を呑んだ。

里ではほとんど見たことのない、幼馴染みの旅姿。まっすぐな短い白髪をヘアバンドで落ち着ける外套の姿は、童顔な幼馴染みを、大人びてみせる効果を持っているようだった。

「もう都市長の屋敷の偵察は終わったの? アシュリンのねーちゃん」

「うわ。ラスト君ほんと馴染んでるね、違和感ないねー……レイアス達と知り合ったって本気だったんだね、びっくり」

そもそもそのヘアバンドが返ってきたのが、彼らと少年の出会いの結果とわかっているようだが、幼馴染みはマイペースに、彼らの空気に割り込んでくる。

「偵察とかとてもできないよ、とんでもないよ。ただ、あの屋敷に、タツクはいそうってことくらいかな?」

そうして弱気ながらも笑う姿は、里でのよそよそしさが全く嘘のようだ。彼はまたも、複雑な思いにとらわれることになった。

――一軍と二軍の村には、闇が存在すんねん。

――そんなこと気にしてたら……身動きとれなくないか?

「それにしても……長の息子が誘拐された、なんて言えば、里じゃ何て言われることか……」

もしや若者外出禁止令が出るかもしれない、と、有り得る展開を幼馴染みが困り顔で言う。

「……知られる前に助けないとだろ」

ぶすっと重々しく答えた彼に、今度は苦く笑って、そうだね、と応じた幼馴染みだった。

悪友はその屋敷にいそう、と言った幼馴染みに、紫苑の少年は、不可解と言いたげな目を遅ればせに向けた。

「あんな所で、にーちゃんの気配がわかったの? アシュリンのねーちゃん」

「ううん。あたしあんまり、気配探知は得意じゃないし……何となく、才蔵に近い鳥達が、あの屋敷の周囲に沢山いた気がしただけ」

「――そんなのわかるのか? 才蔵以外は基本、ただの鳥だぞ?」

少年と同様、彼は幼馴染みのその目敏さに、改めて驚きを隠せなかった。

「鳥を集められるくらいなら、タツクも自力で脱出してるはずだし……」

「そうだね。だから自発的に、タツクを心配して集まったんじゃないかな」

何でもないことのように笑いながら、幼馴染みはその、大きな疑問を改めて提示した。

「あの屋敷、おかしいよね。中の気配が漏れないようになってる感じだけど、人間の町でどうやってそんなこと、できるんだろ?」

「…………」

紫苑の少年がそこで黙り、ぐいっと飲み物を口にする。

彼も言うことがない中、空色の流人の彼女が話に入ってきた。

「誰か千族さんが協力してるとか、そういう可能性はないかな?」

「それが一番ありそうだよね……でも、タツクみたく実力のある奴を誘拐や、懐柔できるほど強い奴がいるとしたら、相当やばいと思うけど……」

怖々と話す幼馴染みに、彼も大きな不安を覚えた。

「それなら……かなり危険な場所かもしれないな、シャル自体が」

千族狩りのディアルスに気を付けろ。そう聞いていた彼らだが、そこに繋がる脅威が、まさか最寄りの人間都市に潜むとは考えたこともなかった。

「タツクのレベルの千族が他にも捕まえられてる可能性があるなら――下手に踏み入れば、何が起こるかわからない」

彼らが巻き込まれた事態は、思っているより深刻そうだ、と現実を実感し始めた彼の重い声だった。

ずしん、とした場の空気を、打ち破ったのは再び口を開いた少年だった。

「何てーかさ。ねーちゃん達ならともかく、捕まったのがあのにーちゃんって、イマイチ助けに行くぞ! ってやる気が出ないよね」

「それは言わないお約束。というかあたし達が捕まったらラスト君は助けてくれるの?」

「とーぜん! アシュリンのねーちゃんはまず、捕まらないだろーけどね」

「わあ、頼もしいな。ラスト君頼りになりそうだよね、ねぇアシュリン?」

にわかに女性陣の注目を惹いて嬉しげな少年に、取り残された彼は、オイオイ……と、何気なく机の下の大猫を見つめる。

「……」

大猫の雰囲気は、和やかな場よりずっと緊迫している。その本体である幼馴染みは、見かけより不安なのだろう、と彼は納得する。

そもそも荒事からは逃げ回る幼馴染みが、当然のようにこの場にいること。

紫苑の少年から悪友のことを聞き、危機管理も旅に出る本来の目的も置いて、幼馴染みはここにいる。おそらく強く――人間の屋敷から出て来ない悪友を心配して。

とりあえず。とそこで、紫苑の少年が現状の打開策を何故か提案した。

「オレと後一人くらい、あの屋敷に侵入してみる気、ある?」

「って……オマエ、情報提供だけじゃないのか?」

幼馴染みはともかく、少年に悪友を助ける大きな理由はないだろう。それでもわざわざ事に関わる少年に、彼は少し眉をひそめる。

少年は僅かに不機嫌そうに、彼を上目使いで睨むように返す。

「あの屋敷のことは、オレも探ってたって言ったろ? 一応無関係じゃないってこと」

それに幼馴染みは顔を暗くし、最早満面の不安を隠さなかった。

「でも――……タツクが逃げられないような所、危なくない、ラスト君?」

その目敏さが訴える、本能的な危機感。緊張した顔付きで少年をじっと見つめて尋ねた。

今度は空色の彼女が、おっとりと穿った作戦を提案する。

「もしも『千族狩り』なら、これからディアルスに運ばれるよね? それを待って、屋敷から移動させられる所を狙うとかはどうかな?」

しかしそれは、彼らには難しい相談だった。

「いや……あまりゆっくりはしていられないんだ」

なるべく一カ月程度で里に帰るように、彼と悪友は言われている。それが過ぎれば、何があったか少なくとも報告はしないといけない。

「タツクもどんな目に合うかわからないし。それなら……」

そして彼は、紫苑の少年をまっすぐに見た。

「オマエが協力してくれるなら、俺とオマエで、その都市長の屋敷に行ってみないか」

少年の提案には自分が乗る、と彼にとっては当然の結論をそこで告げる。

紫苑の少年は、何故かちらりと幼馴染みを見た後、改めて彼を見返してきた。

「オレは別にそれでいーけど。ねーちゃん達は……それでもいいの?」

「……」

「……」

この時の少年の問いの理由を、彼は後々、痛いほど知ることになる。

「アフィとアシューは、俺達が捕まった時は、アフィが言った方法でできれば助けてくれ。無理そうなら里に帰ってくれ、それだけだ」

「……うわぁ。さりげなくキラーパスするね、レイアスってば」

幼馴染みはたはは、と苦笑い、空色の彼女は珍しく無表情に沈黙している。

心配げな彼女達に、大丈夫、と少年は不敵な笑顔を向けた。

「オレがついてて、負け戦なんてさせる気はないよ」

本当に、既に緊張している彼より余程頼りになりそうな、紫苑の少年であるのだった。

上8:混色の屋敷

紫苑の少年、何でも屋の頼りがいは、長い両極の大鎌を自在に操れる戦闘能力ではない。

そうした武器や道具を自作し、様々にアレンジして扱えることだ、と、少年はシャル都市長の屋敷に続く夕暮れの林道で彼に説明した。

「色んな情報を集めておくのも、どんな道具が必要そうか、使える道具をどう生かすかの前哨戦ってわけさ」

「……何でも屋っていうのは、とりあえず凄いんだな」

彼が一番驚いたことには。港町で彼を不審者扱いさせた大きな要因、背負う長剣と大切な道具袋を、少年が何と――片手で持てる牙型のキーホルダーと、少年の腰にあるような、一見小さな皮袋に、その場で擬態させてくれたことだった。

「携帯型にした物は、気を与えれば元に戻るし、与えた気を抜けばまた小さくなるから」

千族としての少年の特技が、物に直接介入できる「力」を扱うことだという。それは、無機物ならば本質からいじれてしまう――携帯型に擬態できるような異業のようだった。

ということは……と。

彼は、悪友を探して人間の屋敷に乗り込む前に、どうしても少年に相談しておきたいことができてしまった。

「オマエ……何でも造れる何でも屋なら、俺に右腕を造ってくれないか?」

彼らを妖精から隠した結界道具や、少年が使う大鎌を見ると、それも可能だと思わせるほどの完成度がそこにはある。

紫苑の少年は、ふえ? と首を傾げながら、彼の右手が義手であることに、そこでようやく気が付いた様子だった。

「別にそれは――時間かかるけど、できないことはないけど」

しかし何故か、それまでの得意そうな様子から、少年の空気が一転する。立ち止まって彼の右手を検分しながら、不意に憂い気な顔付きで、少年が彼を見上げた。

「兄ちゃんは……その腕で、誰も殺さないと約束できる?」

「――何だって?」

紫苑の少年は、これまでの軽さが嘘のような目で、それを真剣に彼に尋ねる。

「そもそもオレ、武器屋じゃねーから。殺さないって約束できる奴か、余程守りたい相手じゃなきゃ、武器は――武器になるものは、オレは造らない」

言い切った少年の真摯さは彼にはとても意外で……そして何故か、ふっと胸が温かくなる、幼い少年の一面だった。

「……意外と言うか……物凄くイイ奴なんだな、オマエ」

「意味わかんねー! 何で嬉しそうなんだよ、キモチわりー!」

彼の右手を引っこ抜く勢いでぎゅううと掴み、少年はぼふっと赤い顔で彼を見上げる。その姿に彼は、不思議なほどに心が安らぐ。

そのまま穏やかな苦笑――彼には珍しいくだけた表情で、少年の問いかけに答を伝えた。

「できれば殺したくはないが……有り得ないとは、正直言えない」

「……それならオレはダメ。悪いけど他を当たってよ」

少年もそれはわかっていたのか、申し訳なさそうな声色ではっきり返答する。

「力」あるものなら、誰もが抱えるその可能性。何らかの争いに巻き込まれ易いだけでなく、幼い頃の彼のように、自らの「力」に呑まれる危険性……そうした現実を考えれば、彼の返事は誠実だろう。

「じゃあせめて、今の手がもう少しだけちゃんと動くように調整できないか?」

「うーん。でもこれ、兄ちゃんが言うほどには壊れてないけどな?」

彼の成長に合わせる仕様であることで、確かに強度は落ちて傷むだろう、とぺたぺたと義手を触りながら言う。しかし上手く動かないのはおかしい、と不可解そうにする。

そして、ぽつりと――

「……これ……――の仕事だ……」

その単純な造りと、精密さを併せ持った便利な義手に、少年は更に表情を暗くしていた。

「――?」

その後少年が喋らないので、とりあえず手を離して歩みを再開する。

「この紋様だけでも消す、というかアフィに返したいんだが、それも無理そうか?」

先日義手に刻まれてしまった青黒い蛇について、彼は最後の質問をする。

そこで顔を上げた少年の返事は、驚くほど早く、そして怪訝そうだった。

「多分無理。オレもこんなの初めて見たけど、いったい何処でこんな呪い受けたのさ?」

「――へ?」

「よくわかんねーけど、怨念とかそういう類の気配だよ、コレ。悪い夢とか見てない?」

「……――……」

そう言われれば、最近の夢見の悪さは覚えがあったものの。それならもう少し前から、昨夜のような悪夢を見てもおかしくないように彼は思った。

「これはアフィを守るものみたいだし――悪い感じはしないけどな?」

むしろ、とばかり平然と言う彼に、納得いかなさげに首を傾げる、多感な少年だった。

都市長の屋敷の裏側につき、林に面した塀を見上げる。隣の少年が不意に、外套を脱いで地面に敷き、その上に粉薬らしき包みをいくつも広げ出した。

「一応人除けの結界はしてるけど、万一誰か来たら、にーちゃんが気絶させてね」

「……オマエはこれから何をするんだ?」

「この屋敷の結界除けを造んの。思ったより凄く高度な結界を張ってるや……侵入したらそれだけで、操り人形にされかねないくらい」

え……。絶句する彼に、少年も座ってゴーグルを装着し、塀越しに屋敷をじいっと見上げ――難しい顔をして悪態をつき始めた。

「意味わかんねー。何この構成バカじゃねーの? どーやったらこんな無秩序になんだよ」

そのくせ秩序だって機能してんじゃねー! などと少年が、両手で頭を抱える。

「…………」

彼は何気なく、その……彼に視えていた単純な光景を、思わず口にしていた。

「ここを包む『力』なら、この粉とこっちの粉の色が近いと思うぞ」

「え?」

「多分だが、純度の高い『水』と色々混ざる『水源』が交互に折り重なってる。どっちも水だからややこしく感じるかもしれないが、用途別に分けられていそうな――」

ええええ!? と、そこで少年が上げた大声に、彼の言葉の続きは封じ込まれていた。

「この結界――視えてんの!? にーちゃん!」

「……オマエもそのメガネで、視えてるんだろ?」

「これはオレが感じた気配を視覚化してるだけ! それだってオレのレベルの気配探知ができてやっとなの! にーちゃんめちゃくちゃ、気配とか鈍そうじゃん!」

オレが横に寝ても気付かなかったし! と、彼に言われた薬包を取りながらも、少年はまだ半信半疑そうだった。

「直接危なくないものの色は、気にしないクセがついてるんだ。里だって結界だらけだし、それにこの色……オマエの結界にちょっと似てるぞ?」

彼のその言葉に、ぴたりと――不意をつかれたように少年が黙ってしまった。

「オマエの結界の方がずっと自然だし、オマエが何か造ってくれるなら、見つからないでいけるんじゃないか」

彼としては、それを言いたかっただけなのだが……。

その後少年は、黙々と粉同士の調合を始め、顔付きは一言で表せば不快そのものだった。

「……?」

彼は少年が言った通り、見張りに徹する。辺りが夜に包まれる中、少年の作業を見守ることしかできなかった。

やがて少年は、ゴーグルを着けたまま、彼と自身にその場で造った粉薬を振りかけた。

「やばくなったらお互い、自分を優先して自力で逃げることだよ」

「…………」

彼には不服な約束を口にする。その直後、塀を飛び越え、彼らは侵入を果たしていた。

裏庭らしき場所に着地した途端、彼に走った感情は、戦慄と言っても良かった。

「何だここ――化け物の気配だらけじゃないか」

「ホントだね。都市長は完全に人間なのに……」

「タツクもいるな……アイツ、ピンピンしてるのに何で出てこないんだ?」

身を低くして近付く屋内からは、慣れ親しんだ強い気配がありありと届く。結界の内ではそれは全く、隠されていないようだった。

「とりあえずにーちゃんのいる所に行こう。話はそれからだ」

何がそれからなのか、この時には彼は、少年の様子のおかしさに気付けなかった。

侵入した彼らが気付かれず、少年の結界除けが見事に機能しているはずの中で、未だにゴーグルを外さない少年には違和感を持ち始めていた。

しかしその感じに言及する暇もなく――その想定外の事態は訪れてしまう。

「……――って、何だ……!?」

「これは――まさか、オレ達以外にも侵入者!?」

突然屋敷中にけたたましい警報が鳴り響く。彼らのいる裏口ではなく、正門に近い方で、結界の色が黒く変色したように彼には見えた。

しかもその方向には、まさに……――

「何やってんだ、アシュー……!?」

「ってコレ、やっぱりねーちゃんの気配かよ!?」

少年もすっかり、ゴーグルの下でもわかるほどの大きな鋭い目を丸くする。

「何か嫌な予感はしたんだよオレ! あのねーちゃんが黙って待ってるはずないって!」

残留待機と決まった女性陣に、それで良いのか、ときいた少年の懸念を彼はやっと悟る。

ひとまず建物の内に何とか入りつつ、彼と少年は並んで頭を悩ませることとなった。

「多分、囮になるつもりなんだよ。危ない時は自分一人なら、いつでも逃げれるって前に言ってたし」

「それは確かだが、だからってこんな派手に――敵地に乗り込んだりするか、あいつ!?」

「にーちゃんはねーちゃんのこと、どんな風に見てるのさ?」

どんなって……と、彼は咄嗟に、その霊獣が見つけた幼馴染みの様子を探る。気配を探知した時点でその居場所へ向かわせた、透明な飛び犬が見る光景に集中力をずらす。

結界に引っかかるのを承知で、大きな木の上から屋敷に飛び込んだ幼馴染みは、入った途端に自身を襲った結界の力に、慌てながら物陰に身を隠していた。

「うわ、これやば、やっぱりアフィちゃん置いてきて正解だ……!」

どうやら逃亡用の安全地帯に、自身の大猫と空色の流人の彼女を待たせているらしい。彼女にはその場所の安全確保を、と言い含めでもしたのだろう。

「どうしよどうしよー! このぐらいじゃ洗脳なんてないけど、こんな結界張ってる所、ヤバ過ぎるって……!」

心底焦り、きょろきょろ周囲を窺う姿は、弱い侵入者なら骨抜きにする結界に侵されることもなさそうだ。

そのわりには、ただひたすらに……どの程度その場で頑張り、騒ぎを起こすか、逃げるタイミングを悩むばかりの小心な侵入者だった。

「……それなら来るな、バカ」

ずしんとする頭を抱え、俯きながら彼は視界を本体に戻す。最後の光景は、彼の飛び犬に幼馴染みが気付き、応援に安堵しつつ、ごめーん、と泣き笑いで謝る姿だった。

しかし少年は、彼の率直な感想に眉をひそめる。

「それだけ怖くても、来ずにいられないヒトなんだよ、ねーちゃんって」

少し前に、共に山賊と一悶着あったという少年と幼馴染み。その関わりを示すように、少年は苦い声色で……ともすれば、彼らより幼馴染みの内面を感じているようだ。足音を潜めて階段を昇りながら、背中越しに口にしていた。

「タツクが心配なのはわかるが……それなら初めから俺達と来ればいいだろ?」

もしくはせめて、事前に相談しておいてほしい、と彼はぶつくさ呟く。

「来るって言ったら、にーちゃんは連れて来てた?」

振り返りもせず淡々と言う少年に、ぐうと言葉を詰まらせて、そして納得した。

「……そうだな。だからあいつは、言わないで来たのか」

「オレの時もそうだよ。オレ一人で大丈夫って言ったのに、結局後をつけてきて……おかげでオレ、殺されずに済んだんだけど」

「……?」

「まさかあの時、ずっとガクガクしてたねーちゃんがくるとは思わなかった。あのさ……アシュリンのねーちゃんって、キレると別人にならない?」

不意に立ち止り、振り返って彼を見ながら、少年は何処か痛ましげに尋ねた。

「人質をとられたとはいえ、オレを殺せそうだった奴、ねーちゃんはその時……無表情にたった一撃で、ノックアウトしちゃったんだよ」

「…………」

黙り込む彼の視界には、逃げ回りながらまだ撤退しない幼馴染みの光景が届く。

「後できいたら、頭が真っ白になってたって言うけどさ。それまで凄い冷たい顔してて、オレも鳥肌たつくらいだったよ」

「……――」

少年の言は、彼には少しだけ――

彼に視える幼馴染みの「力」と、「水」の竜をも喰らった黒狼に思い当たる節があった。

「そうだな……アシューの奴、普段は白っぽい空気なのに、いつも何処かに黒い影がついてて……黒の方は底無しみたいな所はあるな」

一人の者が複数の色を持つこと自体は、そう有り得ない状態でもない。

しかし幼馴染みのように、はっきり白黒と分かれているのは、珍しいタイプではあった。

「戦わせたら強いのに、逃げ回ってるらしいし……俺も正直、あいつはよくわからない」

今も幼馴染みは、出会う警備者全てに、ひいいと出会った瞬間に愛用武器の棍を脳天に命中させ、姿も見られずに逃げ回っている。

全力で怯えてのことだが、結果だけ見れば一方的に殴られた気絶者の山と性質が悪い。

人間と千族と、対立せずに正体を隠したままで……一番難しい立回りをしているのは、幼馴染みかもしれない。

しかしいつまでも事がそう上手くいくと思えない彼は、少年と共に、悪友の気配がする上階を足早に目指す。

ここまで彼らが近付いていても悪友は気付かないのか、動く気配を全く見せなかった。

「さすがに鈍過ぎないか、アイツ……」

ついに間近、悪友の気配がしている一室の扉が見える位置に辿り着く。

赤い絨毯の敷かれる廊下と、高価そうな扉がいくつもある階で、窓際に対称的に並ぶ大理石の彫刻の陰に隠れる。少年と共に、部屋と周囲の様子をしばらく窺う。

「にーちゃんの霊獣を戻して、タツクのにーちゃんの方にやれない?」

当然ながら、悪友が自ら出て来てくれる方がトラブルは少ない。誰かを監禁するような部屋には見えず、山奥では見たこともない優雅な一帯は、彼にはかなり意外な展開だった。

「いや、アシューが心配だ。何かあれば俺は消えられるし、オマエはここで待っててくれ。俺があの部屋に入る」

彼も幼馴染みも、別の場所にいる霊獣の元に一瞬で行くことができる。

それを聞いていた少年は黙って頷き、見つかる覚悟の彼を見送り……。

鍵も開いていた部屋に突入した彼が、そこで見たのは――凄まじい光景だった。

……頭が真っ白になるとは、こういうことを言うのだろうか。

荒事は当然、悪友が帰らなかった時から覚悟していた。

人間の町で流血沙汰を起こし、たとえ追われる身になったとしても、必要なら戦いも辞さないつもりだった。

「うあああ、やめてぇぇー! ごめんなさいまじ本当! 勘弁して下さいってぇぇ!」

「何故なのですか……!? 何故この期に及んでアナタという人は、わたくしに真の姿を見せては下さらないのですか……!!」

……はい? と。ばたんと開け放った扉の内で、絶句して石化した彼をよそに……その客間と見れる、広いベッドと柔らかそうな長いソファが置かれた部屋の端に悪友はいた。

それも、高そうな礼服を着ている男の前に。肩までの褐色の髪を伸ばした若い男に壁に押し付けられて、悪友が大慌てをしている。

警報の鳴る外界の喧騒は無縁とばかり、今まさに彼の悪友と――何と唇を重ねられるほど、間近に顔を迫らせた若い男の後ろ姿が、彼の視界に最初に飛び込んできた。

「わたくしのものになってください! どうか……!」

「って、わ、やぁぁめてぇぇぇ……! おれにそういう趣味はないねんー!!」

ギリギリの距離まで悪友も理性を保ち、余所行きの口調で対応を続けていたようだが、ついに仮面を脱ぎ捨てて訛り付きの悲鳴を上げる。それに男は寸前で接触を止め、潤んだ焦茶の両目で悪友を愛しそうにそのまま見つめた。

「ああ……それです、そのお言葉です……我が初恋の君を偲ばせるのです……」

一見は高貴で真面目そうな、中肉中背で中性的な顔立ちの人間の男が、そこにはいた。

その後は黙って、放心状態の悪友と見つめ合っている人間の男だった。

「……あの。すみませんがそれ……俺の連れなんですが」

これでは悪友が自分に気付かないのも無理はない。妙に納得して彼はやっと声をかけた。

人間の男は、不法侵入者である彼に、不思議そうに硬い顔付きで振り返った。

「……この方が……貴男の連れですと?」

「――あ、はい。全然帰らないんで、探していたらここに来ました」

彼もこの場の衝撃に、上手い反応は全く思い付けず、ありのままを口にするしかない。

「何ということだ……アナタは既に……あの男の連れ合いなのですか……!」

ぐぐぐ、と男は両手を握り締め、ある誤解に彼はひやりと気が付く。ひええ、と悪友も、その隙にするりと逃げ出す。

「いやちょっと、俺はそんな――」

「このわたくし、ディーズ・シャル・ウェイリットの手中まで助けに来るほど! 貴男方は愛し合っているというのか!!」

のおおお! と言わんばかりに男は片手を額に当て、苦悩を示すよう上半身を海老反りにした直後に、床に四肢をついて嘆き始めた。

「うああああん! 助けてくれえ、レイアスー!!」

何だそれ、気持ち悪過ぎる……。現実逃避するように呆けていた彼の背中に、男から解放された悪友が涙ながらにしがみつく状態だった。

まだ苦悩を続けている男を前に、彼は逃走するという最低限の優先事項すら忘れていた。

「何があったんだ……タツク」

「それがなそれがな、話すと長いねんて! シャル案内所にどうぞゆー女の子のお勧めで馬車に乗ったらここに来て、壺買わへんか言われて断ったら何でか壺割れて、弁償するかカラダで払えってコイツが言うからずっと話し合いしとってんー!!」

動揺しながら的確に経緯を説明する悪友に、無事の安堵も湧き上がってきたが。

「それ……何か色々騙されてないか?」

要するに、体よく人間に嵌められたらしい悪友を、思い切りはたき倒したい衝動に一瞬かられた彼だった。

「だってだってだってぇぇ! 人間と揉め事、起こしたらあかんって思うやんけー!!」

うわあああ、と、色々な意味で恐ろしかったらしい悪友が喚く。

「そんなオマエのために、アシューはこの外で人間を撲りまくってるが……」

まだ警報の鳴り止まない窓の外を遠目に見ながら、それだけやっと呟き返すと……。

「――何やって!? アシューがここに来とるんか!?」

ぴたりと悪友が、瞬時に冷静さを取り戻したように、焦る顔付きで彼の外套を掴む。

同時に彼らの目の前でも、苦悩に堕ちていた人間の男が、気を取り直して立ち上がったところだった。

人間の男はそうして、改めて悪友と、侵入者である彼をまじまじと見つめた。

「……ミスティルは何をしているのだ。こんな異物に……ここまで侵入を許すなどと」

とてつもなく不愉快な様子で、本来あるべき反応を、嫌悪を載せた声と目線で表す。

「……!」

彼が咄嗟にひこうとすると、背後でばたんと、扉が閉まった。退路を断たれた彼らに、男は改めて近付いてこようとした。

そして、彼と悪友が並んで体勢を立て直し、男と向かい合おうとしたその瞬間に――

「……そいつは何処にいるんだよ? ――答えろ、そこのオマエ」

扉を閉めたのは、男の関係者ではなかった。廊下で部屋の様子を窺っていたはずの者の声が、彼らを盾に隠れて侵入した直後に不意に響き渡る。

「……!?」

特に何の力も感じられない弱い人間の男に、その紫苑の少年は――

殺気だけを浮かべた氷のような目で、両端に刃のある大きな鎌を、男の背後から喉元へ赤い糸をひく強さで突き付けていた。

突然の脅迫者の出現に、驚いたのは人間の男だけではなかった。

「――ラスト!?」

「ってオマエ――こないだのラっ君やんけ!?」

なるべく荒事は避けたかった彼らの前で、人間に容赦なく刃物を突き付ける少年。その剣幕に、咄嗟に二人して息を呑む。

紫苑の少年は、彼らを一目見ることすらもない。別人のような冷たく重い声で、彼らに離脱だけを指示した。

「にーちゃん達はさっさと行けよ!」

「……何だって?」

「オレはコイツに用があるんだ。にーちゃん達は帰すって約束したから……巻き込まれて死ぬ前に早く帰れ!」

「…………!!」

自分がついていて彼に負け戦はさせない、とここに乗り込む前に笑っていた少年。

しかし今は、暗いゴーグルの下では影しか宿さない目色で、最初からそのつもりだったように……自らだけがこの場に残ると、その無機質な変貌が彼には納得できなかった。

しかし少年のその気迫に、彼が反論できる前に――

「……!? アシュー……!?」