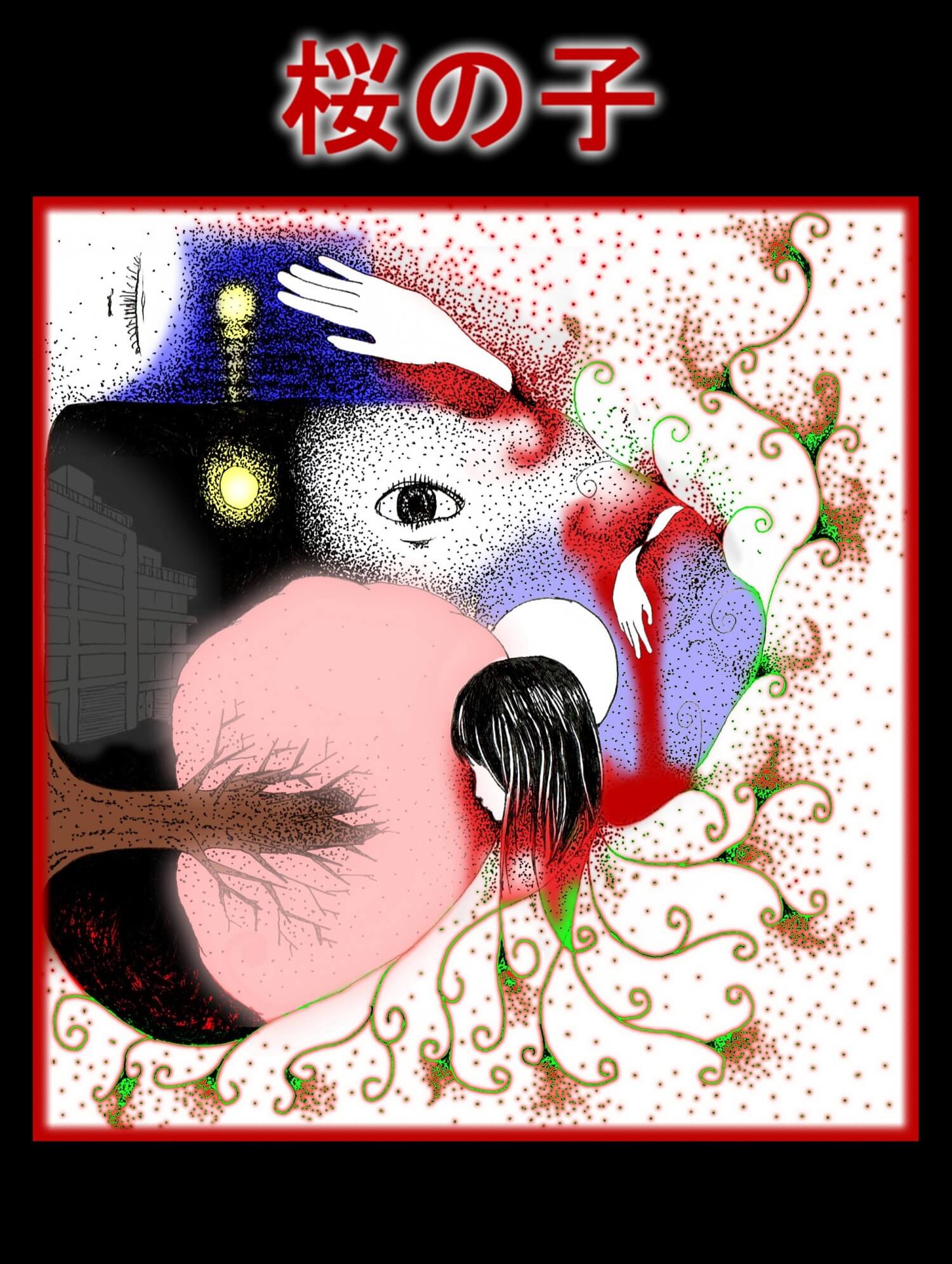

桜の子

トウキョウという鉄とコンクリートから成る無機の森。そのなかで闇に溶け、輪郭はぼけ、透明な光を放つ桜の木を見つけた。

大きな桜。公園でもなく神社でもなく寺でもなければ学校でもない、袋小路になった路地、その桜は道路の真ん中でぽつんと孤独にそびえていた。

地面のほとんどはアスファルト、ただわずかに土がある。その土も本物か、あるいは僕の目に映る、単なるまぼろしか。

夜のみ現われる桜の木、祖父から聞いたあの言い伝えは本当だった。

新月の夜、

大きな桜が現われる

それ以上にいわれはない、ただそれだけだ。「桜の木」にどんな意味があるなどと考えるのは馬鹿げている。本当にただそれだけだ。

ふつうなら代を経るごとにはなしが加わりぐうわ性やものがたり性がうまれるはず。でもこのはなしにはそれがない。味気ないただの短文。その短文が意味するものはただのげんしょう。現われるという『げんしょう』を、どれほど深く考えたってしょうがない。しょうがないけど考える、考えるのがぼくのさが、自分自身には抗えない。

大きな桜? どうして大きくなきゃいけない? 『現われる』? それは『ある』では何故いけない? 時間が関係している? 『げんしょう』はみな、時間を根底にしているのは当たり前・・・・・・? 時間から独立した『げんしょう』なんてあるわけないんだ。だから『ある』じゃいけないんだ。でも『ある』だって『げんしょう』だ。時間から独立しているわけじゃない。そこに『ある』のはつまり現在と同時だと同時であるということで、外的経時変化でなくても内的経時変化ではあるわけだ。ぼくの眼が『ある』ととらえる前と、とらえた後で、確かに変化があるわけだ。ならばそれほど『ある』と現われるの違いはないんじゃないか? そもそも『ある』と『現れる』とは同語源だとか? ・・・・・・新月の夜? 満月のほうが良い気がするけど。新月、月の顔は太陽から陰となる。桜は陰の木。陰と陰との相性が良い、だから桜が現われるのは、新月の夜なのか? さらに言えば、どうしてこの話が伝わりうる? 時間の試練に耐えうるものとは思えない。どこかで途切れる方が自然。もしやこれは、祖父の創造ではないか、あるいは僕の幻想か―― 。

深く考えると言ってはみたが、それほど深くも考えられない。

『現われる』というそのこと自体深く考えるべきだろうか。現われそのものぼくが『認識する』ということを深く考えるべきだろうか、などと考えても、いつでもぼくの頭の中で生れる思想は薄っぺら。頭に浮ぶのは、俗世間にはなんのイミもカチもないことばかり、そんなぼくのイミやカチは・・・・・・?

言い伝えの通り、今晩は新月の夜。とうぜん月の光はない。それでも街は光で満ちる。トウキョウというくもった鏡の乱反射、あまたの街灯、生きながらにして死んでいる、そんな人から漏れ出す精気、それらすべてが月の代わりに不気味な笑みを浮かべつつ、もやもやと、妖しげな、光を放つ。

そんななか、道路にそびえる大きな桜。

その桜の肌に触れてみた。見た目ごつごつ褐色のその肌は実際のところなめらかで、やわらかく、ぬくもりがある。

幹には大きな傷があり、そこから樹液が流れてる。流れる樹液は桜の黒い、すぐに固まるあの樹液とは少し違う。とろっとしていて半透明、赤っぽい色の粘液質で上質な蜜のよう、表面に光沢のある膜を張り、内からその膜を破り、不快なほどに甘い香りを発してる。

それを見て我慢できるぼくではない。好奇心が抑えられない。思わず手が伸びさっそく舐めた。予想通りに甘い蜜、木の肌とおんなじぬくもりがある。そのぬくもりで、よけいに香りがつよく引き立つ。口で甘さが広がって、鼻で香が広がった。

「甘い・・・・・・」

甘い味と甘い香りにぼくがうっとりしていると桜の中から少女が出てきた。じんわりと少しずつ、生まれることを楽しむように、生まれることを悲しむように、さみしげに、むなしげに。

幹にある、大きな傷を押し広げ、白い右手が、ひょろりと出てくる。次にひょろりと左手が、そして両手を大きく開き、一緒に傷口も大きく開く。その刹那、樹液がどばっと一気に流れる。ぼくのあし、ぼくのひざ、ぼくのまわり、みんな樹液に包まれて、溢れた樹液は一瞬にして流れさる。すると桜の傷口は、あっという間に消えていく、はてどうしたものか。ただ一つさっきと違うのは、桜の前に、一人の少女が立ち尽くしてた。その少女の透明な白い肌は美しく、闇夜に映える。闇夜に滲む。

そうやって桜の中から少女が出てきた。

『出てきた』ってのも何だかおかしな言い方だ、言い方なんてどうでも良いが、やっぱりぼくは、桜の木とおんなじで、『現われる』にしようと思った。

新月の夜、

大きな桜が現われる。

大きな桜の中からは、

小さな少女が現われる。

話が長くなった。これからは、この言い伝えになる。新たに話が加わる瞬間、ぼくはそれに居合わせた。その偶然に感謝しよう。その運命に感謝しよう。一瞬をいとうしみ、永遠をいとうぼく。

その少女、ぼくと同じくらいの歳だ。十五六歳に見えるけど桜の話はもっと古い。ぼくは祖父から、祖父の祖父から聞いたと聞いた。つまりぼくの、ひいひいじいちゃん。そう考えると百歳以上、あるいはもっと上かもしれない。見た目とホントで違ってる、彼女は見かけに新しく、実は古い少女なんだ。

背丈はぼくより随分と低い、全体的に、つくりがちっこくかわいらしい。かわいらしくてかわいそう。弱々しい。危なげだ。でもそれはぼくが大きいせいかもしれない。大きいだけで、強くはない。ただ大きいだけで、弱々しく、危なげなのは、ぼくもこの娘も一緒かも。

顔はどうか。目はぱっちり、唇はぽってり、鼻はちょこんと、でもどこか、野性っぽさを感じさせる。なぜだろう。桜だから、野生かな? ぴんとしたその表情が野生かな? 纏う空気が野生かな?

そして彼女の秀逸はこれ、肌があやしいつやを持つ。陶器のような、透明な、柔らかい、光を孕む、白い肌。その透明はどこまでも続く深さを持つ。魅力が届く範囲に入れば、逃れられない引力を持つ。異様な肌。万有引力を無視した肌。空間や時間を無視した肌。輪郭のない、触れることのできそうにない肌。

一目でぼくは気に入った、いや惚れ入った、恋に落ちた。

奇怪に富む新月の夜と変なぼく。ぼくは彼女を連れ帰ることにした。

ビルの間を、無機の間を、無生物の間を行きながら、ぼくは彼女の手を引き連れて、家に向う。

街に人はいない。ヒトはいるが、ぼくはアレが人には見えない。街にいる人間は、ぼくと彼女のふたりきり。

ともに歩く彼女の空気がこちらへひしひし迫ってくる。彼女の纏う空気が言う、私は存在しています、この場所に、あなたの目の前に、あなたと同じ時間に存在しています。彼女が『いま』、『ここ』に『いる』ことを訴える。その魂の緊張が、ぼくの精神を弛緩させる。

歩きながら、ふと思う。

彼女は桜の子、桜から現われたからそう考えていいだろう。

そうは言っても『桜の子』と呼ぶのは変だ、もっといい名前を考えなければならない。

あ、そうか、本人に聞けばいい。

「あなた、お名前は?」とぼくは訊ねる。

すると少女はすぐに答える。

「シィーファー」

シィーファー・・・・・・。シィーファーって、どんな意味だろ?

はじめて聞いた珍しいなまえ、珍しいおと。

風が吹くようなかるいおと。生命のさかえしらせる春の風、生命のさびれ知らせる冬の風、それらがまざったようなおと。複雑なおと。珍しいおと。

彼女は桜の子、それを考慮に入れるなら、こんな不思議で奇妙なおとも、桜の世界じゃ普通なのかも。桜はうちに冬の冷たさ孕んでる。冬の死を孕んでる。桜はそとに春の温かさ抱いてる。春の生を抱いてる。だからきっと、春の風と冬の風で話をするんだ。

それにしても、あんな音、ぼくにはとうてい出せないし、呼びにくい・・・・・・。

「あなたはなんて呼ばれたい?」

ぼくがさらに尋ねてみると、

「シィーファー」

風のおと。ああ、春の喜びを、冬の悲しみを・・・・・・。

「でもぼくは、そんな音は出せないよ」

ぼくはそう、不平を言った。

すると答えて、

「じゃあ木の子」

木の子こねぇ、キノコは嫌い、せめて桜の子って言ってくれればいいものを。

「じゃあしょうがない、シイファと呼ぶよ。でもシ、イ、ファね。風のようなきれいなおと、ぼくには絶対だせないから」

結局ぼくが、決めてしまった。

家にたどり着く。

トウキョウという無機の森、その中で林立する無機の木々。その一本がぼくのマンション。マンションとは奇妙なものだ。箱で区切って断絶する。そこで人は人ではなくなって、鉱物や金属の仲間入り。かつては隔てるもののない世界、それをここまで切れ切れにした人間の妙。優れているが自然でない。自然の中にいる人間が、どうして自然を越えられる? 自然でなくてもそれは自然。やっぱり自然。木や土や、水がなくてもそれが自然。人間は自然を越えられない。

部屋に入り、まずやるべきことは彼女に服を着せること。桜の子が木から現われた時、一糸まとわぬ姿であった。つまりは裸。そして家に帰った今も、当然ながら裸のままだ。

何を着せよう、何でもいいか、いやよくないか?

女性物が理想だけど、もちろんぼくはもってない。ならばとぼくは、チェックの緑のワイシャツを、ワンピースとして着せればいいと思い立つ。

ほらぴったりだ、いやむしろ、ぴったりじゃないからワンピースとしてぴったりなのだが。案の定、袖が長い。

数回折って、まつり縫い。裁縫はぼくの特技だ。

できればシイファの身体の綺麗な線がわかるようにしたいのだけど、手縫いでそこまでやる気にならない。腰のところをきゅっとしぼれば、きっともっと似合うのだけど。

それでもシイファは十分きれい。きれいなシイファが着飾れば、もっときれいになると思う。

種々様々な境界で断絶させたこの世界、知らぬ間にそこに没するぼく。シイファを着飾ることにより、さらに境界を一つ増やす。本当は一つなのに、本当はただ一つが『ある』だけなのに。だけど、そんな物質の境界がどれほど増えたって、壊すのは簡単だ。服なら破け、壁なら崩せ。だが一つ壊せない境界がある。魂の境界。無機を越えても、カタチのないモノは越えることなどできないのだ。カタチのないモノがいったん形作られると、その境界には触れることもできない・・・・・・。

そろそろ食事が必要だろうとぼくは台所へと向う。

ところでシイファは何を食べるか? そんなこと少しも考え至らずについつい連れていったことをちょっとばかし後悔しつつも「何か作れば食べるだろう」と、そう思って料理した。

冷蔵庫にある卵を三つ、冷凍庫から、冷凍加工の万能葱、しょうゆと塩コショウ、ご飯、全部一緒に適当に、炒めれば出来上がり。

出来た炒飯二皿を部屋の小さいテーブルに置く。

「さあ、お食べ」

というぼくに、

「いただきます」

というシイファ。

桜の子、桜から生まれた少女が炒飯を食べる不思議な光景。いやいやまてよ、そりゃ嘘だ、不思議でも何でもない光景だ、だってシイファの姿かたちはまるっきり人間なのだ。人間の形を得たのは、シイファがぼくの内部を通した存在だからだ。きっとそうだ。カタチを与えたのはぼくだ。ぼくが与えたからシイファは人間のようなんだ。

それでもやっぱり桜の子。新月の夜の桜の子。桜の子・・・・・・桜の妖精? 桜の命? カタチのないモノ。でもそれは、境界のないモノ。

「ごちそうさま」

とシイファはすぐに食べ終わる。

ぼくは皿をかたづける。洗っていると、シイファがそばに、手伝うためにやってきた。

生れたばかりの桜の子、だけど利口な桜の子。

断絶を受け入れて、世界に溶け消える桜の子。断絶の拒否は新たに断絶を生む。断絶の許容は全てを許容する。それを知ってる桜の子。それを知らない馬鹿なぼく。

今晩ぼくは眠らないことにした。シイファがついに来てくれたのだ。共に夜を、新月の夜をすごしたい。

食後のぼくと、食後のシイファ、側のベッドで寝転んだ。青いシーツがかかったベッド。青は青でも淡い青。微かな青色。いつも優しく悲しくげにぼくを包む青いシーツはいつもどおりの冷たさだった。

ワンルームの狭い部屋。トウキョウという無機の森は部屋の中まで無遠慮に押し入って、無機の侵食を拡げてく。きっとそれはぼくの部屋に限らない。多くの人の部屋を侵す、恐ろしく、冷たい無機で、汚れた無機で。

忌わしい無機の森。

ぼくは、シイファの肌に触れてみた。つやつやしてる、透明な、柔らかそうな、白い肌。優しい肌のぬくもりが、ぼくの肌に導かれる。ぼくの汚れてくすんだ肌と対照し、シイファの肌の純粋無垢が、さらに際立つ。

ぼくはシイファの手を取って、その甲にキスをしてみた。シイファは一度びくっとするが、すぐにまた元通り。もう一度、キスをした。するとまた、シイファはびくっと体を震わし、すぐにまた元通り。

ぼくはシイファの手の甲を、今度は優しく舐めてみた。シイファの肌は甘かった。桜の木から流れる樹液とおんなじだ。シイファはもう、びくっと震えることはなかった。

さっき着せたばかりのシャツを、ぼくは脱がすことにした。緑のチェックのワンピース。本当はシャツだけど、シイファにとってはワンピース。ぼくとシイファを隔てるものを、ぼくが創造した境界を、取り除こう。

ボタンを下から一つずつ、丁寧に外してく。心臓の鼓動が部屋を震わせる。それと一緒にシイファの心臓も鼓動する。共振し、さらに震えが大きくなる。

ボタンを下から一つずつ、丁寧に外してく。シイファは胸が苦しそう、ボタンを外してるっていうのに。ぼくも胸が苦しくなる。自分の着ているシャツのボタンも一つずつ、ゆっくり外してく。

ボタンを下から一つずつ、丁寧に外してく。もうすぐシイファは出てきた時と、同じように裸になる。もうすぐぼくは、うまれた時と、同じように裸になる。青いベッドの上、冷たいシーツの上で、シイファの白い肌、それは魅惑の光を洩らす。

電気を消した。薄闇のなか、青いうてなに咲く白い花。ぼくはただ、その花のみつを吸うために、まわりを飛び交う春の虫。惨めな羽虫。汚い羽虫。鬱陶しくも、みつを求める。

床を見下ろすと、そこは一面、本のむぐらで覆われている。そのほかに、小さな机と座椅子だけ。本のむぐらは無機と有機の間にあるもの。生物と無生物の間にあるもの。人と世界の間にあるもの。少しだけ、境界を緩和してくれるもの。

そこはかとなく、無辺際の久遠を抱くぼくの部屋。

寄る辺なく、不安に満ちた顔をして、悲しげに光り輝くシイファの瞳。

シイファはぼくに、こう聞いた。

「あなたは私に命を与えてくれた。あなたは私の命を奪ってくれる?」

シイファは優しい女の子。シイファはぼくを、慰める。ぼくの傷、奥でじゅくじゅく疼く傷、抗えぬ欲求がその傷口から溢れだす。

手の甲じゃなく、今度は口にキスをした。

シイファは少し、紅くなる。紅潮したシイファの頬に、冷めきった僕の手をあて冷やしてあげた。

シイファは笑わない、無表情だ。でもその無表情は多くを語る。

私は悲しい

あなたも悲しい

死は悲しい

生は悲しい

あなたは悲しい

わたしは悲しい

無表情が語る言葉たち、ぼくはそれらを掬い取る。滲み出る、愛しい意味を掬い取る。

永遠はあなたにない

瞬間はあなたと共に

永遠はあたしにない

瞬間はあたしと共に

永遠は卑しい

瞬間は尊い

シイファの無表情が語る言葉、それはまた、同時にぼくのものでもある。シイファはぼくの、心の鏡。一つ一つの苦しみを、悲しみを、喜びを、憎しみを、映し出す。

死が憎い

生が愛しい

死が美しい

生が醜い

死が優しい

生が寂しい

ぼくの右手は、シイファを優しく愛撫する。

一撫でする、するとシイファは紅味を増した。もう一撫でする、するとシイファはさらにまた紅味を増した。愛撫のたびに、紅くなってくシイファの肌。

シイファはもう白くない。シイファはもう、透明を失った。シイファはもう、純粋無垢ではなくなった。シイファはぼくに穢された。

シイファはもう、死が近い。

あけぼのがビルの隙から顔を出す。清い朝の光の束がぼくの部屋をこじ開けようと試みる。

シイファを渡したくはない。朝にシイファが奪われる。耐え難い空虚。耐え難い寂寥。

世界が光で満ちるとき、それは同時に世界が無機で満ちるとき。朝はその始まりだ。人間が、機械のように動き出す。人間が、たましいを捨てて動き出す。ぼくはただ、それを眺めて涙する。人間が、ぼくが、機械になる昼。

みんなはもう涙を忘れたの?

あるいはもう涙なんて、涸れてしまったの?

ぼくはただ涙する。

時が来た。シイファと別れる時が来た。いつだってぼくの意志とは無関係に流れる時間、その傍若無人な荒波が、ぼくとシイファを引き離す。時間というカタチのないモノがぼくとシイファの隔たりとなる。

ビルの隙から、さらには窓の隙からも、光の束が迫りくる。窓ガラスをながれる雫が曙の薄明かりに照らされて、夜空で光る百々千の星や、閃き消え去る流星となる。朝だけの儚い星々。

朝の光が部屋を抉じ開け、うつくしい闇を奪い去る。

朝の光が部屋を抉じ開け、シイファの命を奪い去る。

「シイファ、さようなら」

「さようなら」

光で部屋が満ちた。すべてのモノの境界を光が奪ってゆく、でもモノ以外の境界は変らずそのままだ。

シイファの身体は徐々に薄らいで、光に溶け、消えてゆく。紅く穢されたシイファの肌は朝の光に溶け、桜色に変じてく。柔くて淡い桜色。

澄んだ空気が吹きぬける、清い香気が湧きあがる、悲しい響きが奏される、優しい光が溢れだす。

シイファが消えてゆく、シイファが死んでゆく、その刹那の最後の美、最後の輝き。朝の星々が消え去る時と同じように、シイファの肉体が滅びていく。

シイファの肉体の、短い命。妖艶な娘の夭折。モノが滅びる瞬間に、モノのうつくしさが際立つ。死が教えてくれる、美。死が教えてくれる、命。

死を孕む生命と、死を拒む永遠の、奥にあるものは一緒なんだ・・・・・・。

シイファが消えた朝、ぼくは気付かず眠りに落ちた。

眼を覚まし、ベッドの脇のグラスを見ると、そのなかの水面に浮かぶ一枚の淡いピンクの花びらが、ゆらゆらとたゆたっていた。

「さようなら、さようなら」

ゆれるはなびらの動きが、そう言っている気がした。

「さようなら、シイファ」

うたかたの夢を見た。うたかたの命を見た。そしてうたかたのぼくを知った。

話がさらに、長くなる。

新月の夜、

大きな桜が現われる。

大きな桜の中からは、

小さな少女が現われて、

大きなぼくと恋をする。

桜の子