「それは正に蛇のように頭上を蛇行する首都高速が彼女の部屋から太陽を奪った。」

どうして学校の敷地内で鶏なんか飼っているのだろう、と景は思った。手に箒を持って小屋の掃除中である。当たり前のような顔をして当たり前のように居座ってはいるが、学校と鶏にそれほど強い繋がりがあるとは思えない。

動物は好きだ。だからこうして飼育委員をしているし、仕事を押し付けられるがままに引き受けている。けれども、学校で鶏の世話をしている自分、という図はどこか妙に間が抜けて見える気がした。

鶏は全部で五羽いる。それぞれゴロー、くるる、侍、ピカソ、赤丸、と景が名付けた。じっと観察していると個体差があって意外と判別できる。

「お前はここにいて幸せかい」

気まぐれに景は鶏に向かってつぶやいた。

すると、そこらをぐるぐると歩き回っていた一羽、赤丸が猛然と景を目掛けて突っ込んできた。

「うわぁ!」

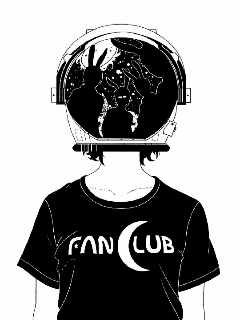

景は飛び上がって尻餅をついた。鶏は景の頭にしがみついて尚も暴れている。羽が顔面近くでバタバタと動くのが訳もなく怖い。その恐怖から逃れようと這いつくばって小屋から出た。

「なんなんだよ、もう!こいつ!エサはもうやったろ!」

頭上の鶏は大人しくなったものの、今度は頑として離れない。なんとか小屋の中に押し込もうと奮闘したが、最後は景が根負けした。

「どうしたもんかな」

気づけば辺りは暗くなりつつあり、良い子はさっさと帰る時間になっていた。

景は、小屋の鍵を返却するついでに職員室に残っていた担任に相談してみた。

「ほほぅ、これまた見事に掴んでるな。こりゃ取れんだろ、はっはっは」

「笑い事じゃないよ、せんせぇ……」

新任である八屋はまだ若く、威厳よりは軽さが目立った。

その八屋がなにやら考える素振りを見せ、

「ふーむ……。まぁ、今日のところはそのまま帰れ。ここももう閉める」と薄情に言い放った。

「あんた何頭に鶏なんか乗せてんの!」

「兄ちゃん、だっさい!」

景は帰るなり母と妹に指をさされて爆笑された。

事情を説明しようにも何が起こったのか自分でも良くわかってない。心配しろよ、と言うにはあまりにも緊迫感が欠けている。

結局、鶏と共に飯を食い、鶏と共に風呂に入り、鶏と共に布団に入る羽目になった。

「水ぶっかけても無反応とは……」

景は成す術なく重い頭で眠った。

「まだ取れないか、それ」

放課後、帰ろうとした景は八屋に呼び止められた。散々いじり倒された後にクラスのちょっとした人気者になって、つられて景自身もどこか愛着がわいてきた、コイツ。

「見りゃわかるでしょ」と、景は投げやりに答えた。

「まぁ、それはそうとオーミに頼みがある」

「軽く流された!」

景の苗字の「淡海」はよく伸ばしがちに発音される。それがなんとなくあだ名っぽくもあった。

「頼みというのは金森可奈芽のことだ。こいつを届けてきて欲しい」と、八屋は景に封筒を差し出した。何がしかの連絡事項のようだ。

可奈芽は昔から身体が丈夫でなく、一時からほとんど学校へ来なくなった。可奈芽の連絡役は幼馴染の景が自然と担っていた。

「それはいいけど。この頭で行けって?」

「ずっとオーミが行ってくれてたんだろ。頭に鶏が居るくらい、なんてことはない。先生も今度直接様子を見に行くつもりだが、今日の所は頼む」

職務怠慢だ、と景は思ったが、初めから本気で断るつもりはなかった。

可奈芽の家に辿り着いた。出会い頭こそ驚かれたが、可奈芽の母親は景の来訪を喜んでいるようだった。ゆっくりしていってね、といつものように可奈芽の部屋に通された。

暗い部屋だった。印象の話ではなく、明かりがなかった。最初は随分とゾッとしたものだ。可奈芽が本格的に学校に来なくなった頃。あの時からずっと可奈芽の部屋には明かりが灯されない。

景は反射的に電灯のスイッチを探ろうとして、

「やめて」と、可奈芽に止められた。

「ごめんね。やっぱり蛍光灯の光は嫌いなの」

可奈芽はベッドの柵にもたれるようにして半身を起こした。側の窓に付けられたカーテンは全開だったが、光はほとんど入ってこない。

「これじゃあ、病んでくれと言ってるようなもんだろ」

そう言いながら景はベッドの側に腰を下ろした。

「ごめんね。心の持ちようだ、ってわかってはいるんだけど」

可奈芽は力なく笑った。

窓の外は馬鹿でかい柱が完全に陽の光を遮っていた。高速道路の柱だった。完成間近でひび割れが見つかり、建て直そうにも今なお責任の所在が定まらない、無用の長物。

「勝手なもんだよな。こっちの声なんて聞きもしないで建てたくせにさ」

景の言葉に可奈芽は決まって諦めたような、悟ったような顔をする。

「可愛いね、それ」可奈芽が景の頭上を指さして言った。

「困ったもんだよ。なんでか離れないんだ」

可奈芽はみょんみょんと羽を引っ張って遊んでいる。楽しそうな顔を久々に見た気がして、景はそこだけ赤丸に感謝した。

「こいつのせいで……」

景は柱に触れながら呟いた。

太陽の光がじわじわと奪われていく間、可奈芽は身体の感覚を奪われていくような錯覚に怯えていた。陽光に焦がれれば焦がれるほど人工の明かりを嫌った。偽物の明かりに照らされる現実に耐えられないとでも言うように。

「それが憎いか」

景の頭上から声がした。それと同時に赤丸が地面に降り立った。

「え……」

「お前が強く願うなら、力になれる道もある」

景は慌てて辺りを見回したが、それらしき人影はない。間違いなく目の前の鶏の形をした何かから声が発せられていた。

久方振りに軽くなった頭の感慨に耽る余裕もなく景は絶句したままでいる。

「いつまで呆けている」

言いながら、赤丸は一羽で勝手に歩を進め出した。そして首だけ振り返るようにして、

「私は腹が減った」と、言った。

「私はお前の願いを叶える為にここにいる」

学校の鶏小屋である。赤丸がエサをご所望であったために、なし崩し的に戻ってきた。

「うわぁ、本当に鶏が喋ってるよ」

「人の話を聞け」

人じゃないし、と思いつつも景は会話を試みることにした。

「なんでそんなのが俺の目の前に?」

「お前たちはよく些細な願い事を神に祈るだろう。その安易で簡便な祈りを聞き届ける者が実在するとしたらどうだ。そのような存在の末端が私たちだ」

「私たち?」

「私たちは至るところで機を伺っている。多くは今の私のように動物に擬態している。私たちには『幸運にも』と表現されうる結果をもたらす力が与えられている」

「へぇ、そいつはありがたいな。叶えられる側には得しかない。信じられるか、そんなこと。聖人君子じゃあるまいし、慈善事業にしてもむちゃくちゃだ」

「聖人君子そのもので、かつ慈善事業だということだ」

「そっちに何のメリットもないって?」

「私たちは人々の『幸福レベル』をフラットより少し上に保つことを役割としている。生きていれば良いこともある。そんな幸運を演出する。そうすることで、ともすればマイナスに傾こうとするこの世界のバランスを保っている」

「仮に君の言うことが本当だとしても。俺の力になる、ってのはちょっと方向性が違うんじゃないの」

「私はお前たちの願いを心底くだらないと思っている」

「は?」

「私は他の奴らのように甘くはない。お前たちのくだらない願いの為に力を使うなんてまっぴら御免だ。おかげで私は素行不良の落ちこぼれ扱いだがな」

赤丸はそこで間をおくと、ニヤリと口角を上げた、ように見えた。

「だがお前は違う。お前の願いは私の力を使うにふさわしい。弱きを助け、悪をくじく。理想的な構造だ。私の力の限界に近く、スケールとしても申し分ない」

景は、どうやらコイツは変な奴らしい、という判断を下した。しかし、不思議と悪い奴ではなさそうだと思えた。

「言ってくれるじゃないか。じゃあ、お手並み拝見だ。俺は高速道路が憎い。可奈芽から笑顔を奪ったあの高速道路が。さぁ、消すなりなんなりしてくれよ」

「できるわけないだろう、そんなこと」

「は?」何度唖然とさせる気だ。

「言っただろう。私たちは幸運を演出する、と。つまり、私たちの力は『起こりうる事を起こりうるままに起こす』ものだ。いきなり高速道路が消えたりなんかしてみろ、それはただの超常現象だろう」

「じゃあ、どうしてくれるのさ」

「言っただろう。お前が強く願うなら、と。お前が行動を起こすんだ。私はそれを起こりうる結果に結びつける形で手助けをする」

深夜三時。景と赤丸は再び高速道路の柱の下に居た。

「夜中に家を抜け出すなんて、初めてだな」

知らない顔を見せる街並みと、これから起こるであろう非日常の気配に、景は鼓動が高鳴るのを感じた。

いや、起こるのではない、起こすのだ。

「無事に家を抜け出し戻ることのできる幸運。辺りに全く人が現れず目撃されない幸運。その程度は私が保障してやろう」

定位置になったのか景の頭の上から赤丸が言う。

「さぁ、強く願え。イメージしろ。今からお前は『起こりうる崩壊』を起こす」

赤丸の言葉に景は目を閉じた。上空に脈打つ怪物が、その身を崩し地に伏す姿。それを思い描いた。

目を開けると、そこには刀があった。正確には刀の形をした何かがあった。形を成す輪郭が、現実のものではない異質さを放っていた。

「お前のイメージを支えるものがこの形だったということだ」

刀の形をした赤丸が言う。

景は赤丸を手に取って再び柱と向かいあった。

「まるで蛇だな」

暗闇に影を落とす相手の身体を見上げ、景は言った。

「ならばその腹、かっさばいてやれ」

やはり赤丸は、ニヤリと口角を上げたような気がした。

景は目を閉じる。刀身は薄く発光している。質量が増す、錯覚を覚える。刀は蛇の腹を割くべくその身を伸ばしていく。それを事も無げに振りかぶることができる。持ちうる力と憎悪を込める。

「あああああああああああああああ!」

気がついた時には、景は既に自分のベッドの中にいた。知らない間に朝になっていた。

食卓についてニュースを眺めていると、件の高速道路が取り上げられていた。不備があったにも関わらず放置していたことが今回の倒壊事故に繋がったとして、国土交通省は高速道路を取り壊し撤去する方針を固めた。幸いにも主だった被害はなかったが、工事を請け負ったゼネコンの責任を追求する形となり、近隣住民の反発が強まったことで高速道路が再建設される可能性は低いという。

それらの情報を景はぼんやりと受け流し、収まるべき所に収まったのだと思うことにした。「幸いにも」という言葉を聞いて、頭上の鶏を見やった。

景は登校してすぐに鶏小屋へと向かった。もう頑なに頭に乗っかられる意味もないだろうと思ったからだった。

予想通りに赤丸はすんなりと景の頭から降りたが、小屋へは入ろうとしなかった。

「さて、これでお前と言葉を交わすことはもうないだろう」

唐突に赤丸は言った。

なんとなく、放課後また会いに来るつもりでいた景は、上手く反応できないでいた。

「赤丸はいなくなるってこと?」

「私たちは願いを叶える度に様々に配置し直される。次にどこへ行くのかは私にもわからない」

「そっか。変だな。そんなに一緒にいたわけでもないのに、寂しい感じがする」

そこでまた赤丸は笑った。ように見えた。

「そもそも、言葉を交わし正体を明かす事自体、本来あってはならない。ここまであからさまに関与したのは私にとっても初めてのことだ」

景に背を向ける形で赤丸はどこかへと歩き出す。

「私たちには名前というものがない。お前がくれた名前を私は気に入った。アカマル。アカマルは星の名だ。私はそれを名乗ろう」

赤丸はそのまま小屋の影に入って見えなくなった。景は慌てて追いかけたが、覗いた先にはもうその姿はなかった。

「ありがとう」

景の言葉は虚空へと吸い込まれた。

放課後、景は四羽になった鶏の世話をしていた。どうやら学校で飼っている鶏は最初から四羽だったらしい。そういうことになっていた。

可奈芽も直に学校へ来るようになるだろう。そうしたら、一緒に鶏にエサをやることにしよう。

「それは正に蛇のように頭上を蛇行する首都高速が彼女の部屋から太陽を奪った。」