ナル∪クラ

序話 プロローグ

リングの中央で、二人は息を切らせながら対峙していた。周りでは観客が歓声を上げて、勝手に盛り上がっていた。

そんな中、篠沢春希は相手を冷静に見て、攻撃を警戒していた。

「やっぱり強いね」

「それは先輩もでしょう」

僕はそう言って、部活の先輩である白浜先輩を見据えた。

「実力を隠していることは知ってたけど、ここまでとは思ってなかったよ」

「これは卒業する先輩への手向けですよ」

「その配慮は先輩として嬉しいよ」

白浜先輩は嬉しそうに、持っていた剣棒に力を込めた。

「餞別と言うなら、ここでわざと負けるなんて野暮はやめてくれよ」

「・・・先輩になら負けてもいいんですけど」

正直、ここで負ける気でいたが、先に釘を刺されてしまった。

闘い中で長話してると、観客からヤジが飛ぶので、攻撃に移ることにした。

先輩に対して、急所狙いの連続で突きを放ったが、全部はじかれてしまった。

「軽いよ」

白浜先輩がそう指摘しながら、一歩詰めて力強く突いてきた。

「先輩は、遅いですよ」

それを軽くかわし、カウンター気味に高速の突きを返した。

「くっ」

急所を狙ったつもりだったが、わずかにずらされてしまった。

「君は、陰湿に急所を狙ってくるね」

「僕の攻撃は軽いですから」

白浜先輩の皮肉に、笑みを浮かべながら軽口で応えた。

「自分の特性を生かした訳か」

「でなければ、勝てませんから」

そうは言ったが、個人的には勝敗に興味はなかった。

「嬉しいよ。君が闘争心を持ってくれて」

そう言って笑顔を浮かべたが、警戒を解くことはしなかった。

「闘争心?残念ですが、そんなもの僕にはありませんよ」

「勝敗を気にするのは、闘争心の顕れだよ」

事情を知らない白浜先輩には、僕が勝ちに拘ってると思ったようだ。

「先輩に聞きたいんですけど、闘争心って必要ですか?」

「・・・疲れたの?」

僕の投げかけに、白浜先輩が怪訝な顔をした。どうやら、会話の間に体力を回復させると思ったようだ。

「少しだけですが。応えたくないのであれば、攻撃してください」

さすがにこれが戦略だとは言えないので、白浜先輩の意志に任せることにした。

「まあ、こっちも疲れてるし、答えてあげるよ」

観客からヤジが飛んだが、それを無視するかのように応じてくれた。

「闘争心は、人を成長させると思っているよ」

「成長・・ですか」

その答えは、僕には全く響かなかった。

「・・・なら、今から闘争心のない僕の成長を見せてあげましょう」

僕はそう言って、白浜先輩の死角に素早く移動した。

「なっ!」

僕を見失ったことに、白浜先輩から驚愕の声が聞こえた。

その隙に一気に間合いを詰めて、高速の突きを白浜先輩の動きを予測しながら放った。

その突きが深々とみぞおちに入り、白浜先輩が苦悶な声を上げた。反撃される前に、剣棒を少し引いて、そのまま上に振り上げた。

しかし、それは予測していたようで、白浜先輩が慌てて後ろに下がった。

追撃しようとしたが、領域を作り直されてしまっていた。

「僕の持論は、闘争心なんて意味を成しません」

「どういう意味?」

白浜先輩はお腹をさすりながら、不思議そうな顔をした。

「人は、どんなに鍛えても人の上にしか立てない。そう思うと、闘争心なんて意味を成さないと思いませんか?」

僕は、剣棒に視線を移してから白浜先輩を見た。

「僕は、そうは思わないかな」

「人と競っても、素手で獣に勝つことなんてできません」

「そんなの道具を使えばいい」

「だからこそ闘争心なんて必要ではないんですよ。生存本能で強くなれるのなら、人と競って強くなるなんて、井の中の蛙ですよ」

「君は、とことん捻くれてるね」

僕の主張に、白浜先輩がおかしそうに笑った。

「それに闘争心なんて、誰かを蹴落とすことしかできません」

「その解釈は間違ってないね」

「そうすることでしか強くなれないのなら、僕は力なんて求めません」

「何かを達観してる物言いだね。君は、闘争心をどこかで置いてきたのかな?」

話しているうち、僕の考え方が気になったようだ。

「圧倒的な力の前には、人は屈してしまいます。そこに闘争心なんて芽生えません」

僕は空笑いして、身内の顔を思い浮かべた。いろいろと建前を並べたが、本音はこの一言に集約されていた。

「やっぱり、君は変わってる」

白浜先輩はそう言って、笑顔を見せた。

その後、二人は勝敗がつくまで闘い続けるのだった。

第一話 日常

ある昼下がり、篠沢春希は授業を聞きながら、電子黒板に書かれている文字を電子ノートに書写していた。2学期が始まったばかりの授業は身が入らないのか、周りの数人は机に突っ伏していた。

もう高校生活にも慣れ、2年に進級してからは安穏な日々を送っていた。友達は一人だけで、プライベートではほとんど遊ぶことはなかった。上辺だけの友達ではあったが、僕にとってはそれが一番楽だった。

学校生活に問題はなくなったが、学校行事には不満があった。その行事は毎年10月に行われていた。

行事の名は”彼女争奪戦”。投票で選ばれた女子を奪い合うという馬鹿げた行事だった。そのせいで、男子の部活は必須事項になっていた。

部活といっても武道のみで、この学校では武活と呼ばれていた。武活は格技だけで、弓道や射撃などの遠距離主体の武道はなかった。

授業終了の本鈴が鳴り、教師が教室を出ていくと、周りの数人の生徒が席を立ち、友達と雑談を始めた。

「なあ、春希は誰に投票する?」

前の席に座っている短髪の男子が、気さくに話しかけてきた。

「ん、何が?」

彼の名前は、飯村弘樹。僕の上辺だけの唯一の友達で、喜怒哀楽をはっきりさせるので、個人的に親しみを持っていた。

「争奪戦だよ。俺は、前宮先輩がいいと思うんだけど」

「じゃあ、それでいいんじゃないかな」

「相変わらず、興味なさそうだな」

「うん。全然興味ない」

帰り支度をしながら、本音で答えた。

「春希は、彼女とか欲しくないのか」

「いらない」

「もしかして、ゲイなのか」

「えっ!弘樹ってゲイなの?」

「俺じゃねえよ!」

「僕も違うよ」

そんな話をしていると、担任が入ってきた。

「朝のHRで言ったとおり、男子に投票用紙を配るので、学年と名前を書いて箱に入れてください。期限は明日までです」

担任はそう言って、各列の男子分の用紙を配っていった。

「ほらよ」

弘樹は、一番後ろの僕に用紙と鉛筆を回してきた。

「どうも」

用紙を受け取ったが、書く名前が思いつかず、弱りながら周囲を見渡した。クラスの女子の名前を書こうとしたが、フルネームがわからなかった。

「ねえ」

これには困って、弘樹の背中を鉛筆で小突いた。

「なんだよ」

担任がいるからか、体を動かさず声だけ返してきた。

「さっき弘樹が、推薦した人って誰だっけ?」

「前宮先輩か?」

「そうそれ。学年と組と名前を教えてくれない?」

「おまえ、全然知らないのに書くのか」

「顔も知らない」

呆れているのか、言葉が返ってこなかった。

「・・・まあ、春希がそれでいいなら、別にいいけど」

「悪いね」

「3年2組、前宮かなえ」

漢字がわからなかったので、全てひらがなで書いた。

「ありがとう」

弘樹にお礼を言って、用紙を四つ折りにした。用紙の裏に何か書いていたが、気にせず用紙と鉛筆を片手で持った。

担任が連絡事項を済ませて、投票箱を置いてから教室を出ていった。それを確認してから、僕は席を立った。

「もう帰るのか」

「いや、武活に行くよ」

「ふ~ん。頑張って来いよ」

「弘樹は、行かないの?」

「今日はパス」

「そっか。じゃあね」

僕は教室を出る前に、教壇に置かれている投票箱に用紙を入れて、隣の箱に鉛筆を返した。

この時期になると、武活が活発になり活動時間が長くなるが、僕は定刻で帰ることに決めていた。

部室のある運動場に着くと、生徒はまばらにしかいなかった。

運動場の両脇には塀があり、その奥に部室があった。縦長のプレハブで十数の部屋に分かれていて、男女で運動場の左右に設置されていた。使用場所によって、各部に部室が設けられていて、僕の入部している棒術部は運動場の部室を使用していた。

「こんにちは~」

挨拶しながら部室に入ったが、中には誰もいなかった。

僕はロッカーに鞄を置き、着替えを始めた。

「ちぃ~す」

僕が着替え終わると同時に、ダルそうな声とともに、茶髪で天然パーマの男子生徒が入ってきた。

「あ、柏原先輩。こんにちは」

僕は、柏原先輩に挨拶した。

「おお。早いな」

柏原先輩が軽く応えて、細い目を僕の方に向けた。

「主将は、来てないのか?」

「ええ、まだみたいですけど」

僕は剣棒を取って、ロッカーを閉めた。

「じゃあ、先に行ってますね」

「おお」

柏原先輩が僕を見ずに、片手を振って応えた。

僕は、一面人工芝で埋め尽くされている運動場を歩いた。棒術部指定の場所まで来たが、僕以外誰もいないので、一人で柔軟体操をすることにした。

「あれ、今日は早いね」

柔軟をしていると、黒髪でセミロングの女子生徒が声を掛けてきた。

「あっ、島村先輩。こんにちは」

僕は柔軟をやめて、島村先輩に会釈した。彼女は、二重の目の整った顔立ちで、胸は他の生徒より一回り大きかった。

僕にとっては一番覚えにくい顔で、すれ違っても全く気づかないことが多々あった。そのことを何度か注意されたが、なぜ注意されたのかは未だにわかっていなかった。

「こんにちは」

島村先輩も会釈して、穏やかな顔で挨拶を返してきた。

「二人は、まだなの?」

「はい。柏原先輩は部室にいますけど」

「白浜君もまだなんだ」

島村先輩が部室の方を見据えて、僕に聞いてきた。

「まだでしたね。HRが長引いてるかもしれないですね」

「そういえば、男子は投票用紙が配られてたね」

「ええ」

「篠沢君は、もう投票したの?」

「はい」

「誰に?」

興味があるのか、少し喰い気味に聞いてきた。

「さあ?知らない人です」

「え?」

「友人が推薦した人を書いておきました」

「なんで?」

「ちょうど話題に上がったので、その人でいいかと思って」

本当は女子の名前がわからなかっただけだった。ちなみに、島村先輩のフルネームも知らなかった。

「篠沢君には気になる女子とかいないの?」

「いません」

「はっきり言うんだね」

「事実ですから。それより二人とも遅いですね」

あまり好ましくない話の流れだったので、部室の方を見て話題を変えた。

「そうだね」

島村先輩は僕の視線につられるかたちで、再び部室の方を見た。

その後、島村先輩は他の武活の様子を見ていたので、僕は柔軟を再開した。

「篠沢君って、柔らかいね」

島村先輩が僕の柔軟を見て、そんな感想を漏らした。

「先輩も毎日してれば、こうなりますよ」

「でも、痛くて途中で断念するんだよね~」

「なんなら手伝いましょうか」

「いいの?」

「ええ、構いませんよ」

僕は立ち上がって、島村先輩の後ろについた。昔はこういうことはできなかったが、今では自然と言えるようになっていた。

「じゃあ、お願い」

島村先輩は座って、真っ直ぐ足を伸ばした。

「いきますよ」

島村先輩の背中に触れると、嫌悪感と冷や汗が沸き出てきた。これは誰かと接触すると、条件反射でなることだった。人と触れ合うことは僕にとっては、気色悪い物に触れるような感覚だった。

「いだだだだ~~~~!」

「先輩、かなり固いですね」

かなり痛がっていたが、それでも体重を掛けて後ろから押し続けた。

「ギブ!ギブ!もう無理!もうやめて!」

そう叫びながら、止めるよう訴えてきた。

「もうちょっと頑張りましょう」

「無理だって!もう無理だって!」

今度は絶叫しながら、必死で首を横に振った。

「じゃあ、最後にもう一押し」

「嘘!もうやめて!いだだだだだ~~~~!」

島村先輩の頼みを無視して、最後は力一杯背中を押した。

「ぐっ!」

すると、島村先輩から詰まった声が聞こえた。

「まあ、これぐらいやれば、あとは自然と柔らかくなっていきますよ」

島村先輩がゆっくり膝を曲げて、体を小刻みに震わしていた。

「先輩?どうかしましたか」

返事がないことが気になり、島村先輩の前に回り込むと、涙目で睨みつけてきた。

「このサディスト!」

そして、怒りの声を上げた。

「なんでやめてくれないのよ!」

「柔軟は無理したほうが、柔らかくなりますから」

「そうかもしれないけど、本人の意思を尊重してよ!」

「心を鬼にしてみました」

「そんな余計な気遣いはやめて!」

「すみませんでした」

ちゃんと理由を言っても怒っていたので、とりあえず謝っておいた。

「どうかしたのか?」

そんなやり取りをしていると、柏原先輩がダルそうに割って入ってきた。

「あ、柏原先輩、遅かったですね」

この介入には救われた気がした。

「ああ、少し主将と話し込んでな」

柏原先輩は、後ろから歩いてくる白浜先輩を指差した。その本人はゆっくり歩きながら、周りの武活を観察していた。

「あれ、もう一人は?」

柏原先輩は、いない部員の所在を聞いてきた。

「今日も無理だって」

それに島村先輩が、いつものように答えた。

「またか。いつになったら来るんだろうな~。あいつは」

柏原先輩が溜息をついて頭を掻いた。

棒術部の部員は、最低人数の五人だった。もう一人は、1年の女子生徒で入部してから一度しか顔を出していなかった。

「まあ、来ないなら仕方ないじゃないですか。諦めましょう」

「そんなこと言ってたら、廃部になっちまうよ」

「いきなり廃部になるわけないじゃないですか」

「あいつがやめたら廃部になる」

「・・・それは問題ですね」

「だろ」

僕としては、廃部になっても構わなかったが、空気を読んで柏原先輩に同調しておいた。

「なら、来なくてもいいから、やめないよう進言してはどうでしょう」

「それはいいな。島村、頼んだぞ」

柏原先輩は、僕の提案を島村先輩に横流しした。

「え、私が言うの?」

「だって、あいつと親交があるのは島村だけだし」

「親交って言っても、挨拶程度よ」

「十分じゃないか。俺なんて挨拶しても無視されるぞ」

そのことを思い出したのか、表情が徐々に落ち込んでいった。

「僕なんて顔すら覚えていませんよ」

「それは、別の意味で問題だと思うけど」

僕の堂々とした発言に、島村先輩が呆れ声で言った。

「まあ、彼女はやめないよ」

短髪直毛でおっとりした顔の白浜先輩が、自然な流れで会話に入ってきた。

「そうね。やめないわね」

それには島村先輩も肯定した。

「え、そうなのか?」

柏原先輩が首を振るかたちで、白浜先輩と島村先輩を交互に見た。

「何か根拠があるんですか?」

「プライバシーだから言えない」

僕の質問に、島村先輩が気まずそうに視線を外した。

「白浜先輩も言えませんか?」

今度は白浜先輩に聞いてみた。

「言えないね~」

「なんだよ。それぐらい教えてくれてもいいじゃん」

事情を言わない二人に、柏原先輩が返答を迫った。

「やめましょう。柏原先輩」

「なんでだよ」

「先輩たちが言えないのは、僕たちに知られると、彼女が退部する可能性があるからじゃないですか?」

「そ、それは困るな」

僕の言葉を重く受け止めたようで、深刻な顔をした。

「まあ、憶測ですけど」

「そうね。その解釈でいいかも」

島村先輩が軽く流す感じで取り繕った。

「やっぱり違いますか?」

「うん。違う」

僕の確認にきっぱりと否定してきた。

「まあ、いいですけど。それより、早く練習しませんか?」

「そうだね」

僕の促しに、白浜先輩がいつものように集合をかけた。顧問は滅多に来ないので、そのまま練習を始めた。

「今日は、筋トレとマラソンを中心にする」

棒術部は曜日によって、練習内容を変えていて、月曜日である今日は筋トレとマラソンが主体だった。

僕たちは、いつものようにマラソンから始めた。マラソンのコースも決まっていて、だいたい5キロぐらいだった。

「そういえば、投票は誰にしたんだ?」

「・・・僕に聞いてるんですか?」

僕は走りながら、柏原先輩を見た。

「ああ、勿論だ」

「一応、投票はしましたけど」

「誰にしたんだ?」

「覚えてません」

「は?」

「いえ、ですから覚えてません」

「投票したのに覚えてないのか」

「はい」

「変な奴だな~」

「そうですか?」

そう答えると、自然と首が傾いた。

「私もそれには同意するわ」

後ろにいた島村先輩が、柏原先輩に賛同してきた。

「まあ、いいじゃないですか。そんなこと」

「この学校の代名詞でもある彼女争奪戦の投票をそんなことって・・・」

僕の軽い感じの物言いに、柏原先輩が口を開けて呆れ返っていた。

「僕にとっては、単なる行事です」

「相変わらず、関心がないのね」

島村先輩が走りながら、嬉しそうに表情を緩めた。

「はい。早く終わって欲しいです」

「毒舌だな」

「は?率直な感想ですけど」

柏原先輩の言葉は、たまに理解できないことがあった。

「・・・篠沢は、言葉で人を殺せると思うぞ」

突然なんの脈絡もなく、柏原先輩がそんな物騒なことを言った。

「言葉で人は殺せません。せいぜい精神的に追い込めるぐらいです」

「十分な殺傷能力じゃないか」

これには真顔で茶化してきた。

「ペースが遅いよ」

先頭を走っていた白浜先輩が、ペースを落として注意してきた。

「あ、すみません」

僕は、少し慌ててペースを上げた。二人も僕の後に続いた。

マラソンが終わり、冷水機の水で喉を潤してから運動場に戻った。

「じゃあ、二人一組で筋トレをする。いつものように3セット」

白浜先輩は、いつものように柏原先輩と組んだ。その結果、僕は島村先輩と組むしかなかった。

「あの・・たまには組み合わせを変えませんか?」

この組み合わせに常々不満を持っていたので、白浜先輩に提案してみた。

「え、なんで?」

これには驚いた様子で聞き返された。

「島村先輩って、筋トレ遅いから支えるのが疲れるんですよ。中腰で足を押さえるから、これが結構きつくて・・・」

本音は遅いということだけだったが、それでは正当性に欠ける気がしたので、それらしい理由を付け加えておいた。

「酷い!そんなこと思ってたの!」

これに島村先輩が、過敏に反応した。

「ええ、まあ」

ここで否定すると、後々面倒なので控えめに肯定しておいた。

「凄い毒舌だな」

柏原先輩がそれを見て、ぼそっと呟いた。

「という訳で、入れ替えませんか?」

島村先輩を無視して、再び白浜先輩に進言した。

「え~~っと」

白浜先輩は、かなり困った顔で島村先輩に目をやった。

「変更は認めないわ!」

すると、島村先輩が語彙を強めて反対してきた。

「え、どうしてですか?」

「個人的な嫌がらせよ!」

「は?」

「あなたは、私を傷つけた。だから、許さない!」

さっきの言葉に悪意はないのだが、それでも傷つけてしまったようだ。

「子供みたいなこと言わないでくださいよ」

が、さすがにこの言い分には呆れるしかなかった。

「問答無用よ。せいぜい私と組んで腰痛になるといいわ」

威風堂々とした態度で言い放ったが、台詞はかなりダサかった。

「そんな殺生な」

「あんたの毒舌の方が断然むごい!」

僕の言葉を遮るように、力強く非難してきた。

「はあ~。じゃあ、せめて回数を減らしませんか」

「むしろ・・・増やすわ」

島村先輩が言葉を溜めてから、閉じた目を見開いて力強く宣言した。

「ふう、藪蛇でしたね」

僕は、後悔とともに溜息が出た。

「いまさら後悔しても遅いわ」

島村先輩は、僕を蔑みながらせせら笑った。

結局、僕と島村先輩で筋トレを始めることになった。

島村先輩から筋トレを倍の回数を提示したが、いつもの回数を越えると、徐々に表情が険しくなっていった。

「あ、あの・・回数減らしてもいいかな?」

そして、遂に弱音を吐いた。

「駄目です。あそこまで豪語したからには最後までやってください。はい、あと百回です」

「えっ!ふ、増えて・・るよ」

器用にも筋トレを続けながら、つっこみを入れてきた。

「あれ、そうでしたっけ?」

ここはわざとらしく首を傾げた。

「この・・鬼畜!」

これには島村先輩から罵声が飛んできた。

「先輩の言う通り、腰が痛くなってきました。だから、早く二百回終わらせてください」

「だ・・だから・・増えて・・るって!」

今度は腹筋しながら、怒鳴るという高等技術を見せた。

「文句ばっかりですね」

「はぁー、はぁー、あ、あんたの・・せいでね!」

しかし、遂に息切れし始めた。

「自分で言ったことじゃないですか」

「はぁー、私が・・一番・・くぅ、後悔して・・るわよ!」

「できもしないのに、自分の提言を押し通すからですよ。自業自得です」

「って・・いうか・・もう・・無理」

そう言い残して、苦悶の顔で力尽きた。

「体力無いですね~」

「はあー、はぁー、げほ、げほっ」

島村先輩は、息切れして返事ができなかった。

「大丈夫ですか?」

さすがにこれには心配になり、島村先輩を気遣った。

「すぅーー、はぁーー。大丈夫じゃないわよ!」

息を整えていた島村先輩が突如キレた。

「大丈夫みたいですね」

叫べるだけの体力があったので安心した。

「では、今度は腕立て伏せですね。頑張りましょう」

「あ、悪魔が・・いる。ふぅー、はぅー」

「げ、幻覚でも見てるんですか?」

この言葉には本気で心配になり、島村先輩の顔を覗き込むと、なぜか僕を睨んでいた。

「汗、掻いてますよ」

額に汗が滲んでいたので、傍に掛けてあったハンドタオルで汗を拭ってあげた。

「急に優しくするのやめてくれない。対応に困るから」

島村先輩が複雑そうな顔で、僕の手をゆっくり払った。

「こういう時は、ありがとうと言えばいいですよ」

僕は、表情を緩めてそう諭した。

「ふ~~~。この行為だけで感謝できるか!」

島村先輩が深呼吸してから怒鳴った。

「先輩は、心が狭いですね」

「どうせ私は心が狭いよ」

「潔いですね。そういうところは、かなり好感が持てます」

「だから、対応に困るって」

僕の言葉に怒った顔で視線を逸らした。

「それより、もう終わりですか?」

これ以上の問答は練習の遅延になるので、強引に話を切り替えた。

「うん。交代」

島村先輩もそう思ったようで、ゆっくり立ち上がった。

「じゃあ、島村先輩。足押さえてください」

「はいはい」

島村先輩は疲れた表情で、靴下の上から僕の足を押さえてくれた。押さえていた時より、嫌悪感と冷や汗が増して出てきたが、いつものように筋トレで気持ちを紛らわすことにした。

そして、一通り筋トレが終わる頃に、下校時刻の鐘が鳴った。

「今日は解散」

白浜先輩はそう言って、解散を宣言した。

「結局、今日も時間通りに終わったな」

島村先輩と別れて、三人で部室に向かう途中、柏原先輩がそんなことを口にした。

「どうしたんですか、急に?」

「だってさ~。もうすぐ争奪戦だろ~。他の武活は練習時間延ばしてるのに、俺たちだけ普段通りに帰るなんておかしくないか?」

周りの武活の練習を見ながら、柏原先輩がぼやいた。

「いえ、他の武活がおかしいと思います」

この流れは避けたかったので、堂々とそう主張した。

「おまえもおかしいよな」

「え、僕がですか?」

予想外の返しに思わず聞き返した。

「主将、俺たちも武活を延長しないか?」

柏原先輩は僕を無視して、白浜先輩にそう提案した。

「構わないけど、篠沢はどうなんだ?」

「反対です」

「即答かよ」

僕の早い切り返しに、柏原先輩が呆れた顔をした。

「生活のリズムが乱れるじゃないですか」

「理由ちっさっ!」

「僕は生活リズムが乱れると、体調を崩すんです」

これは嘘だったが、本当のことは言えないので、これで押し切ることにした。

「どんな症状なんだ?」

柏原先輩が訝しげに聞いてきた。

「頭痛です」

仕方なく、適当な嘘をついた。

「症状は軽いね」

これには白浜先輩が苦笑いした。

「僕にはそれが不快です」

「まあ、頭痛は快感ではないね」

白浜先輩から冷静な解釈が返ってきた。

「なら、各自の判断で練習時間を決めたらいいんじゃないかな」

「じゃあ、それでいきましょう」

僕は、白浜先輩の提案を即採用した。

「おまえ、絶対規定の時間に帰るじゃん」

「当然です」

「きっぱり言うなよ~」

僕の即答に、柏原先輩が力なく項垂れた。

「まあ、頑張ってください」

そんな柏原先輩に軽く声援を送った。

部室に入り、制服に着替えていると、二人が雑談を始めた。着替え終わってもそれが続いていたので、二人に一声掛けてから部室を出た。

部室から校門に向かう途中、島村先輩が前を歩いていた。それに気づき少し歩調を落として、気づかれないように顔を伏せた。僕は知人を見つけると、避けようとする習癖があった。

少し距離を取って歩いていると、島村先輩が突然振り向いた。僕は、咄嗟に顔を背けた。

「あれ、篠沢君?」

が、気づかれてしまった。

「あ、偶然ですね」

「二人は、どうしたの?」

「雑談していたので、先に失礼してきました」

「相変わらず駄弁るのが好きね、あの二人は」

「そうですね」

僕たちは、校門まで並んで歩いた。その間、島村先輩は俯いたまま何も話さなかった。僕も特に話すことがなかったので黙っていた。

校門に着くと、島村先輩が何かを決意した表情で僕に向けてきた。

「じゃあ、お疲れ様でした」

島村先輩とは別方向の帰途だったので、挨拶して立ち去ろうとした。

「って、私の表情は無視か!」

そう叫びながら、僕の肩を掴んできた。

「先輩、怖いですよ。顔が」

「倒置法で主語を強調すんな!」

「すんなって。島村先輩、この頃言葉の乱れが目立ちますよ」

「あんたのせいよ!」

「まだ乱れてますよ。少し落ち着いて、深呼吸でもしてください」

そう促すと、島村先輩が素直に深呼吸した。

「お疲れ様でした」

それを確認して、島村先輩を背にして帰ろうとした。

「今の深呼吸を無駄にさせないで!」

今度は力一杯肩を掴まれた。

「先輩は、握力が強いんですね」

「殺されたいのかしら」

僕の軽口に笑顔にはなったが、目の奥から殺気が漏れていた。

「で、なんですか?」

これ以上、怒らせるのは得策ではないので、話を聞くことにした。

「話があるわ」

「ここでですか?」

「ええ、すぐ終わるから」

「すぐなら、校門に着く前に言って欲しかったですね」

「聞こうかどうか悩んでいたら、もう校門だったのよ」

「なら、場所を変えませんか?」

「すぐ終わるからここでいいわ」

「正気ですか?」

「何が?」

「校門前での立ち話は目立ちますよ。しかも、男女が」

僕の言葉に、島村先輩がハッとして周りを見た。帰宅中の女子生徒から好奇な目で見られていることに、ようやく気づいてくれた。

「ば、場所を変えるわ」

島村先輩は、顔を赤らめて俯いた。

「そうしてくれると助かります」

僕がそう言うと、島村先輩が来た道を引き返した。

「校内で話すんですか?」

「帰り道が反対方向なんだから、学校内がいいでしょう」

「まあ、そうですね」

「ここなら目立たないわね」

島村先輩が一番近い校舎裏に入って、周りを見渡しながら満足そうに笑った。

「そうですね」

確かに目立たない場所だが、誰かに目撃されたら、噂が立つ可能性があった。

しかし、また移動するのも面倒だったので、ここで話を聞くことにした。

「も、もしもの話なんだけどね」

島村先輩は、少し恥ずかしそうに話を切り出した。

「帰ります」

「え、なんで!」

「架空の話に興味ありません。時間の無駄です」

「ばっさり言わないでよ。こっちだって、恥ずかしいんだから」

「だったら、そんなもの胸の内に留めてください」

「お願いだから聞いて!」

「はあ~、わかりました」

島村先輩の必死さに負けて、渋々向き直った。

「早く終わらせてください」

「う、うん」

受け入れたことが意外だったようで、戸惑った返事をした。

「もし、好きな人が候補生になったらどうする?」

候補生とは、争奪戦の優勝者と付き合う女子生徒のことだった。候補生の選出は、投票結果で選ばれた女子生徒が、候補生として承諾することで決定していた。それを断った場合は、次に投票数が多い女子生徒が選ばれるというシステムになっていた。

「好きな人が・・ですか?」

「うん」

「告白しますね」

ありえないことなので、一般的な答えにしておいた。

「へぇ~、ちょっと意外」

これには島村先輩が、驚いた様子でぼそっと呟いた。

「で、その人にフラれたらどうする?」

「諦めます」

「潔いわね」

「そうですか?」

自分としては当然のことだったので、島村先輩の感想には首を傾げた。

「フラれた後、争奪戦で優勝したい?」

「ないですね。フラれた時点で、その人とは付き合うことは考えません」

「そうなんだ。ふ~ん」

僕の答えに何度も頷きながら、一人で納得していた。

「まあ、告白するほど人を好きになったことはないですけど」

一応、そこは付け足しておいた。

「・・・そういえば、私もないわね」

「もういいですか?」

島村先輩の呟きはスルーして、さっさと切り上げることにした。

「え?うん。ありがとう。参考になったわ」

「なんの参考ですか?」

「それは、内緒」

島村先輩は、人差し指を唇に当てて口をつぐんだ。

「そうですか。まあいいですけど」

気にはなったが、早く帰りたかったので追求はやめた。

「それじゃあ、お疲れ様でした」

僕は島村先輩に挨拶して、後ろを向いて歩きだした。

「うん。お疲れ」

島村先輩も挨拶を返して、僕の後ろからついてきた。

「校門まで一緒に行こっ♪」

そして、僕の横に並んでそう言った。

「これで挨拶を三度も無駄にしました」

僕は、嫌味を込めて文句を言った。

「減るもんじゃないし、いいでしょう」

それを軽く流しながら、僕に笑顔を向けた。

「そうですね」

島村先輩と校門で別れ、ようやく帰路に就いた。

第二話 異質者の日常

自宅である集合団地の一室に入ると、沈みかけた夕日で廊下が薄暗くなっていた。

僕が部屋で私服に着替えていると、玄関が開く音がした。

『ただいま~』

そして、声ではなく電波が頭に入ってきた。

『あれ?母さん、帰ったの?』

僕は部屋から顔を出して、玄関にいる母親に電波で返した。

『うん。疲れたよ~』

母親は、気さくに返事をしながら独特なデザインのスニーカーを脱いだ。

『で、見つかったの?』

『簡単に言わないでよ~。この国には一億も人がいるんだから~』

『まあ、それもそうだね』

この母親の言い分ももっともだった。

『ハルキ。久しぶりだね』

『うん。1週間ぶりだね』

母親が出ていって、ちょうど1週間が経っていた。

『擬態も大変だね』

僕は、母親の姿に労いの電波を送った。母親の見た目は、40代の小顔で膝まである黒髪で、服装は白のブラウスに膝まである緩めの黒のスカートだった。

『うう~~。このつらさをわかってくれるのは、ハルキだけだよ~』

母親はそう愚痴りながら、嬉しそうに擬態を解いた。顔から皺が取れ、髪は綺麗な白髪になった。見た目が20歳近く若返った。

『やっぱり自然体でいるのが、気が楽だね~』

そう云うと、目の色が黒から碧眼に変わった。

『全く、クラは生きにくいわね』

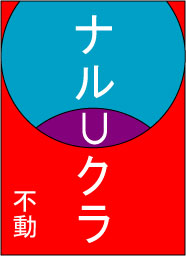

僕と母親は、この世界の人間ではなかった。僕たちは、自分たちの世界をナルと呼び、この世界をクラと呼んでいた。

『その風貌じゃあ、目立つから仕方ないよ』

『ハルキが羨ましいよ』

母親が僕の顔を見て、羨望の眼差しを向けた。僕は母親とは違い、黒髪黒目だった。

『まあ、半分は父さんの遺伝子だからね。これはこれで不憫なこともあるよ』

ナルの人とクラの人の体のつくりは決定的に違っていた。ナルの人は、呼吸で肉体を維持しているので、食事という行為がなかった。しかも、手のひらで物を生成できるという反則技まで持っていた。

しかし、僕は半分しかその遺伝子がないせいで、生成はできない上、一日一回の食事が必要だった。ナルにいた時は、母親に食事を生成してもらっていた。

『それはごめん』

僕の気苦労が垣間見えたのか、即座に謝ってきた。

『母さんの大変さもわかるし、謝らなくていいよ』

ナルでは声音というものがなく、母親には声帯がなかった。

『僕的には、もう戻ってもいいけど』

母親の疲れた表情を見て、僕からそう言ってみた。僕としても母親同様、クラは生きにくいことこの上なかった。ナルでは人付き合いはほとんどないので、学校という集団でいる場所が面倒で仕方なかった。

『ああ、それはないわ』

これが気遣いだと思ったのか、気軽に否定してきた。

『もう個人で捜すの諦めたら?』

クラに来た理由は、父親を捜すことだった。父親は一度だけナルに来て、クラに帰っていた。

『え、ハルキも手伝ってくれるの?』

『違うよ。人捜しの専門家に頼むんだよ』

『え、そんな専門機関があるの?』

母親は行動派なので、2年半経った今でもクラに順応できていなかった。

『うん。確か、探偵に頼むといいみたいだよ。お金は掛かるけど』

『えっと・・どれぐらい掛かるの?』

『さあ~、知らない』

探偵事務所があることは最近知ったので、そこまで詳しく調べていなかった。

『私にはわからないから、ハルキに任せるわ』

『まあ、その情報はこっちで調べておくよ』

『うん。お願い』

母親は好奇心旺盛だが、声が出せない上に文字が読めないので、情報収集は僕にしかできなかった。

『そろそろバイトに行くよ』

『あ、もうそんな時間なのね』

時間的に余裕はあったが、話し込むと長くなるので、ここで切り上げることにした。

『じゃあ、私は少し休憩したら、捜索を再開するわ』

『今度はどこ行くの?』

『さっきは北北西に行ったから、今度は南南西かな』

『う~ん。行動するのはいいけど、計画的に動いた方が効率良いと思うんだけど』

『それはハルキに任せるわ』

『じゃあ、計画を立てるまで外出は控えようか』

『却下♪』

僕が提案すると、笑顔で拒否してきた。

『だったら、できるだけ目立たない行動を取って』

『だから、夜に移動してるんじゃない』

『それで警察に職質されたら意味ないよ』

『この国って、道路多すぎるのよね~』

言われっぱなしが気に食わないようで、子供のような言い訳をしてきた。母親も目立たないよう森を移動していたようだが、ちょうど森を抜けた道路でパトカーと遭遇したと聴いていた。

『だから、公共の交通機関とか使った方が目立たないって』

これは何度目かの指摘だった。

『ええ~、あんな人の多い密室での移動は嫌よ~』

母親は人ごみをかなり警戒していて、未だに電車やバスに乗れないでいた。

『この国の人の体質は知ってるんだから、接触も問題ないでしょ』

『それはそうだけど・・・』

ナルでは接触は御法度で、母親にはその意識が今でも拭えないでいた。

『近づかれると、条件反射で構えちゃうのよね~。もうこれは呪縛だね』

母親が諦め顔で、大きく息を吐いた。

『それはしょうがないね』

長年、ナルにいた母親を非難はできなかった。事実、僕自身も触れられるだけで冷や汗と嫌悪感が付き纏っていた。

『もう行くよ』

『ああ、うん』

母親の横を素通りすると、少し切なそうな顔をした。

『バイトって大変なの?』

母親は声が出せないので、仕事はしていなかった。ここ1年半は生活保護を受けているが、僕自身それに耐え切れず、受給額を減らす目的で、1年前からバイトをしていた。武活が必須な学校ではバイトは禁止だったが、家庭の事情を話すと特例で許可してくれた。

『もう慣れたよ』

『それは凄いわね』

僕がクラに順応していることに、母親が寂しそうな顔をした。

『そんな顔しないでよ』

『クラの人たちって、電波が伝わらない人ばかりでがっかりだわ』

『まあ、父さんが異常だったみたいだね』

父親には会ったことはないが、母親が言うには電波でちゃんと会話ができたそうだ。しかし、クラに来てそんな人とは会ったことがなかった。

『じゃあ、行ってくるよ』

『うん。いってらっしゃい』

久しぶりに母親に見送られながら、バイト先へ向かった。

クラに来た時は、無駄の物の多さに圧倒されたが、クラの人の不備な体質では仕方ないと感じた。

単純作業のバイトが終わり、いつもの時間に帰宅すると、母親はもう出かけた後だった。

「相変わらず、じっとしてられない性格だな~」

僕はそう呟きながら、明日の学校の準備をした。

次の日、一通りの授業が終わると同時に投票が締め切られた。教室が少し騒がしくなり、女子生徒たちが投票の予想で盛り上がっていた。

僕が帰り支度をしていると、弘樹がこちらを振り返った。

「誰が候補生になるかな~」

「さあ?」

「ぶれない返事だな」

僕の答えに、弘樹が呆れた声を出した。

「じゃあね」

帰り支度も終わったので、ゆっくりと立ち上がった。

「ちょっと待てくれ。今日は俺も武活に行くから、途中まで一緒に行こう」

「そう。わかった」

僕は弘樹を待ちながら、教室を見渡した。教室を出ていく人や雑談してる人がほとんどだったが、そんな中一人椅子に座ったまま動かない生徒がいた。

「待たせたな」

支度が終わったようで、弘樹が立ち上がった。

「どうかしたのか?」

弘樹が僕の視線の先を見て、訝しげな顔をした。

「あの人、いつも一人だよね」

前方に座っている女子生徒から、視線を外さずに言った。

「そういえば、1学期から一人だな」

「いや、1年の時からだね」

「えっ、同じクラスだったのか」

「うん」

「そうか。でも、意外だな。春希が女子に興味持つなんて」

「語弊があるよ」

「それは悪かった。人に、だったな」

弘樹が僕に配慮して、訂正して言い直してくれた。

「うん。それが正しい」

それに僕は満足して頷いた。

「ところで、あの人の名前ってなんだっけ?」

「おまえ、やっぱりいつも通りだな」

僕の率直な疑問に、呆れ顔で溜息をついた。

「前宮望だよ」

「へぇ~。すぐにでも忘れてしまいそうな名前だね。ありきたりすぎて」

「今まで忘れてただろう」

「そうだね。忘れてたというよりは、覚える気がなかっただけだけど」

そうは言ったが、人が多すぎて名前を覚えられないだけだった。

「でも、凄いよな」

「ん、何が?」

僕たちは話しながら、教室を出た。

「前宮だよ。確か成績が常に学年トップだっただろう」

「なんで知ってるの?」

「は?上位者は、掲示板に張り出されてるぞ」

「そうなんだ。知らなかったよ」

「今まで知らなかったのか」

「うん。でも、毎回トップなんて凄いね、前宮は」

昔は本音を言うことは非常識だと思い控えていたが、2年に進級してから取り繕うことはやめにしていた。理由はそんな人がいても、珍しくないことを知ったからだった。

「毎回ではないわ」

突然、後ろから声がした。

振り向くと、前宮望が立っていた。彼女は黒い長髪を先端で括って、それを左肩から前に垂らしていた。

「1学期の中間は三位だった」

前宮は、僕と目を合わせてそう言い放った。釣り目がかなり印象的だった。

「・・・」

「・・・」

予想外のことに、僕たちは言葉が出てこなかった。

「そうなんですか」

なんとか言葉を出したが、無意識に敬語になっていた。

「なんで敬語?」

それが気に掛かったようで、真顔で指摘された。

「すみません。初対話でしたので、どう対応していいかわからなくて」

「同級生なんだから普通でいいわよ」

「わかりました」

「・・・わかってないでしょう」

僕の返事に、前宮が呆れた顔で指摘した。

「う~ん。なぜか前宮には敬語になってしまいますね」

そうは言ったが、前宮の雰囲気からタメ口は違和感を感じるだけだった。

「は、なんで?」

前宮には全く理解できないようで、自然なノリで聞き返してきた。

「威圧的な物言いと態度ですから」

それに思わず、相手を煽る一言を発してしまった。ここ最近、島村先輩をからかっているせいで、軽口が自然と出た。

その瞬間、場が一気に凍りついた。

「喧嘩・・売ってるんですか?」

前宮が満面の笑顔になり、僕に敬語を使った。しかし、目の奥は全然笑っていなくて、恐怖から無意識に一歩後ろに下がっていた。

この学校の女子は、武活をしているせいか、短気で攻撃性が強い人の割合が多く見受けられた。

「すみません。今のはなかったことにしてくれませんか」

ここは素直に謝ることにした。

「ずいぶんと身勝手な言い分ね」

悪気がなかったことは伝わったようで、怒りの笑顔から不機嫌な表情になった。

「自分の非は認めますので、ここは許してもらっていいですか?」

「じゃあ、敬語はやめて」

「わかりま・・わかったよ」

危うく敬語で応えるのを、なんとか途中で切り替えた。

「・・・まあ、いいわ。じゃあね」

前宮が不満顔で、僕の横を素通りした。

「ふう~。なんとか危機的状況を脱した」

「危なかったな」

僕が安堵していると、隣の弘樹も安堵の声を出した。

「前宮の心が広くて助かったよ」

前宮の寛容さに感謝するばかりだった。

「それにしても、笑顔が怖かったね」

「ああ、それは否定できんな」

僕たちは、前宮を話題にしながら校舎を出て、弘樹と別れた。

誰もいない部室で着替えて運動場に出ると、各武活が既に練習を始めていた。

僕は、運動場の隅に駆け足で向かった。

「今日は遅かったな」

柏原先輩は、遅れてきた僕を見てそう言った。

「すみません。少し遅れました」

「なんかあったのか?」

「まあ、いろいろありまして・・・」

僕が曖昧に返事をすると、島村先輩がぼそっと何かを呟いた。

「え、何か言いましたか?」

聞き取れなかったので、島村先輩に聞き返した。

「な、なんでもない」

すると、なぜか恥ずかしそうな顔をして、そっぽを向かれた。

「揃ったから、武活を始めようか」

白浜先輩が締まりのない声で、号令を掛けた。

今日は棒術の基礎練習だった。持ち替え、ジャグラ棒、打ち、突き、払いの基礎練習が始まった。

それが一通り終わると、武活終了の鐘が鳴った。

「あれ、帰るの?」

僕が帰ろうとすると、島村先輩が不思議そうに聞いてきた。

「はい」

「今日から延長って聞いたんだけど」

「そうみたいですね。まあ、頑張ってください」

島村先輩に声援を送って、この場を去ろうとした。

「ちょっと待って」

突然、島村先輩が僕の肩を掴んで引き止めてきた。

「説明して」

そして、柏原先輩に説明を求めた。

「え、ん~~っと」

島村先輩の唐突な振りに困った顔をした。

「自主的ですよ」

仕方なく、僕が柏原先輩の代弁をした。

「自主的?」

「自主的トレーニングです。最近、他の武活も争奪戦に向けて、練習時間を延ばしてるみたいですから、それを見習う感じですね」

「で、なぜ篠沢君は帰るの?」

「僕は、自主的に帰ります」

ここはきっぱりと答えておいた。

「なら、私も帰る」

なぜか島村先輩が、僕に便乗してきた。

「ちょっと待ってくれ」

すると、柏原先輩が島村先輩ではなく、僕を呼び止めてきた。

「今度はなんですか?」

少し苛立ちを覚えたが、平静を保って振り返った。

「それじゃあ、練習ができなくなる」

「どういうことですか?」

「俺一人じゃあ、組棒もできないじゃん」

「あれ?白浜先輩は、残らないんですか?」

僕は、横にいた白浜先輩に聞いた。

「あ、ああ。今日は塾があってね。受験の方に本腰を入れたくて・・・」

「そういえば、あまり時間がありませんね」

「そうなんだよ」

本当に切羽詰まっているようで苦笑いした。

「だから頼む。島村、残ってくれ」

「ええ~~~。私~」

柏原先輩の懇願に、島村先輩が凄く嫌そうな顔をした。

「それじゃあ、白浜先輩。僕たちは帰りますか」

話が島村先輩に移ったところで、部室に足を向けた。

「ちょっと待って」

しかし、再び島村先輩が引き止めてきた。

「いい加減、帰してくださいよ」

「白浜君の理由は納得できるけど、篠沢君の理由は聞いてないわ」

「生活のリズムが乱れるんだとよ」

僕の代わりに、柏原先輩が答えてくれた。

「何、その理由」

それを聞いた島村先輩が、僕を責めるような眼差しを向けた。

「リズムが乱れると、体調が崩れるらしい」

さらに、柏原先輩が補足してくれた。

「えっ!それって持病か何か?」

これに島村先輩が驚いて、心配そうに僕を見つめてきた。

「いや、頭痛らしい」

柏原先輩が言いにくそうに視線を泳がせた。

「大したことないじゃん」

「そういう訳で、お疲れ様でした」

嫌な流れになりそうだったので、さっさと帰ることにした。

「待って」

「もう怒っていいですか」

僕は、うんざりして振り返った。

「怒っちゃダメ」

島村先輩が片手を前に出して、感情を抑えるよう制してきた。

「篠沢君も残って」

「はぁ?なんでですか」

「道連れ」

島村先輩から理不尽な答えが返ってきた。

「帰ります」

再び苛立ちを覚えながら、島村先輩にその一言を告げた。

「私の為に残って」

信じられないことに、島村先輩がぶりっ子してきた。これは天変地異の出来事だった。

「気持ち悪いです」

しかし、その行為は僕にとっては不快でしかなかった。

「決死の覚悟でしたのに!」

島村先輩が叫びながら、膝から崩れ落ちた。

「する相手を間違えてるな」

柏原先輩が呆れた表情で空笑いした。

「そもそも、決死でそんな真似しないでください。痛々しいだけです」

僕は、蔑んだ目で注意した。

「傷ついた私に追い討ちが!」

島村先輩が胸を抑えて、つらそうな顔で項垂れた。もうこの演技は見慣れていたので、白けた目でしか見れなかった。

「あの・・・僕は、帰っていいかな」

白浜先輩が言いにくそうに、僕たちに聞いてきた。

「白浜君は、帰っていいよ」

島村先輩が一転して、平静な返答をした。

「じゃあ、僕も帰ります」

白浜先輩に便乗して帰ることにした。

「篠沢君は、帰しません」

が、島村先輩に肩を掴まれて再び引き止められてしまった。

「じゃあ、お疲れ」

白浜先輩は、会釈して駆け足で帰っていった。

「お疲れ様~」

それを島村先輩が、手を振って見送った。

「なんで僕は駄目なんですか?」

「同じ台詞を二度も言うつもりはないわ」

「気取っても、理由が私的過ぎますよ」

「日頃の行いが悪いからこうなるのよ」

「私的な理由だったはずなのに、自業自得にすり替えられた!」

あまりの理不尽さに、思わず声を荒げてしまった。

「という訳で、練習をしましょう」

「仕方ありませんね」

僕は、溜息をついて項垂れた。

「へぇ~、私に従ってくれるんだ。ちょっと嬉しいな」

僕が諦めたと思ったらしく、島村先輩が嬉しそうに頬を緩めた。

「お疲れ様でした」

早口でそう言って、剣棒を脇に添えてこの場を走り去った。全速力だと世界新記録を叩き出すので、四割程度にしておいた。

「あ!逃げた!」

後ろからそんな声が聞こえたが、速度を緩めることなく部室まで走り切った。

部室の扉を開けると、白浜先輩が少し驚いて、僕の方を向いた。

「あれ、帰るの?」

「ええ。元々そのつもりでしたから」

「島村さんに何か言われなかった?」

「言われました。何度断ってもしつこかったので、全力で逃走してきました」

「そ、そうなんだ」

白浜先輩は呆れた様子で、表情を引き攣らせた。

僕は、剣棒をロッカーに収めて着替えを始めた。

「じゃあ、お先に」

「はい、お疲れ様でした」

先に着替え終えた白浜先輩を見送って、僕も手早く着替を済ませた。

部室を出ると、突然僕の名前を呼ばれた。

「えっ、駄口?」

声の方に振り向くと、同級生の駄口が二つ隣の部室の前に立っていた。

「久しぶりだな。1年の時以来か?」

1年の時、同じクラスでよくしゃべっていた相手だった。身長は154cmと小柄で髪も長いので、私服になると女子と間違えられると愚痴られたことがあった。

「まあ、クラスが替わったからね」

そうは言ったが、見かけても声を掛けず、彼のクラスもできるだけ避けていた。

「それにしても、全然会わなかったな」

「そう?」

僕は、意図的に首を傾げた。避けてたから当然だとはさすがに言えなかった。

「もう帰るのか?」

「まあ、武活も終わったし」

「通常通り帰れるなんて、棒術部は羨ましいな」

「残っている人もいるよ」

僕は、運動場の隅を指して言った。その先には、二人が組棒をしている最中だった。

「え、おまえは帰るのか?」

「勿論。駄口は帰らないの?」

「俺は、忘れ物を取りに来ただけだよ」

そう言うと、取りに来た物を見せつけた。その手には、なぜかメジャーが握られていた。

「そう。まあ頑張って」

持ってる物は気になったが、早く帰りたかったので、駄口を背に帰ろうとした。

「まあ、待てよ。少し話さないか」

「残念だけど無理。そんな時間があるなら、居残りしてるよ」

「つれないな~。そんなこと言うなよ~」

「また今度」

ここで言い合いするのは嫌だったので、片手を上げて去ろうとした。

「5分でいいから」

しかし、肩を掴まれ引き止められた。

「なんで必死なの?」

「おまえの嫌な噂を聞いた」

「へ?」

予想外な発言に、駄口の方に振り返った。

「噂?何それ?」

「巨乳の女子と校舎裏で、何か話してたという噂が立っている」

昨日のことが案の定、噂になってしまっていた。

「ちっ!」

僕は、駄口から顔を背けて舌打ちした。

「ところで、なんでそれが嫌な噂なの?」

「抜け駆けじゃん」

「は?」

これには理解ができず首を捻った。

「なんでおまえだけがもてるんだよ」

駄口が僕の肩に手を置いて、悔しそうな顔をした。

「もてる?誰が?」

「おまえがだよ!」

僕の疑問に言葉を荒げて迫ってきた。

「え、そうなの?」

身に覚えのないことに素で聞き返した。

「自覚なしか!」

「それはともかく、噂って目撃だけ?」

もう面倒なので、強引に話を戻した。

「まさか。そんなことで噂が流れるかよ。安心しろ、尾ひれは俺がちゃんと付けておいた」

さらっと駄口が、最悪の事実を自白した。

「・・・殴っていい?」

僕は前宮の真似をして、満面な笑顔をつくった。

「ま、待て。落ち着け!」

これに駄口が、かなり動じて後ずさった。前宮直伝の威嚇は効果覿面だった。

「あ、謝るから」

「はぁ~。冗談じゃないのか」

その必死さを見る限り、尾ひれを付けて流したことは嘘ではないようだ。

「尾ひれの内容は何?」

「おまえが女を取っかえ引っかえしてるって付け加えた」

「最悪だね」

その事実には頭を抱えてしまった。

「どこまで広がってるの?」

「う~ん、少なくとも俺のクラスには広まってる」

それを聞いた瞬間、無意識に駄口を殴っていた。

「いたっ!」

かなり痛かったらしく、駄口が頬を押さえてうずくまった。

「駄口・・・どんなことをしてもその噂を止めてくれ」

母親に目立つなと言った手前、この状況は最悪だった。

「む、無茶を言うな」

駄口は、頬をさすりながら立ち上がった。

「なら、別の噂で僕の噂を希薄化させて」

「べ、別の噂って言っても、そう都合よくネタはないぞ」

「捏造は得意分野だったよね」

駄口は、おしゃべりで嘘つきだった。1年の時、駄口の一方的な話をただ聞き流していたが、内容の八割が嘘だった。平然と嘘をつく彼に感心したこともあった。

「人聞き悪いこと言うなよ」

「へぇ~、僕の噂に尾ひれを付けて流した張本人がそんなことを言うの?」

「わ、悪かったって」

「そう思うなら、行動で示して欲しいね」

自分では噂の希薄化は無理なので、駄口に頼るしかなかった。

「わ、わかったよ。でも、急に噂を流すといっても難しいんだが」

「そこは自分で考えてよ」

「そう言われてもな~」

駄口は、頭を掻いて困った顔をした。

「最近、何か変わったことあったか?」

「は?」

「だから、噂を流すには些細なことでもいいから事実が必要だ」

「なるほど。そうして尾ひれを付けていく訳だね」

「少しでも事実がないと、噂は広まらない」

「嘘だけでは広まらないか・・・」

駄口の言い分に納得しつつ、中身がほとんど嘘でも広まる噂の恐ろしさを感じた。

「当たり前だろう。で、何かないのか」

「ない・・こともない」

ないと言おうとしたが、前宮のことを思い出した。

「是非聞こう」

すると、駄口が興味深々な顔で目を輝かせた。

「相変わらず、噂好きだね」

「俺にとっては生きがいだな」

僕の呆れ顔を意にも介さず、威風堂々と胸を張った。その性分が僕とは、全くと言っていい程合わなかった。避けていたのも、それが一番の理由だった。

僕は、前宮のことを簡略的に話した。

「前宮望ね。あの成績上位の優等生か。名前を聞くのも久しぶりだな」

「僕も話したのは初めてだったよ」

「これは良いネタになるな」

駄口は、嫌な笑顔で舌舐めずりをした。

「あんまり尾ひれは付けないでくれ」

これには心配になり、釘を刺しておいた。

「なんで?そうしないと噂が薄まらないじゃん」

「それでもだよ」

「変な奴」

僕は少し後悔して、心の中で前宮に謝罪した。

「そろそろ帰るから」

僕は返事を待たず、校門へ向かって歩き出した。

「おお。またな」

後ろから駄口が声が聞こえたが、返事はせずにそのまま帰路に就いた。

第三話 変化し始める日常

「昨日、逃げた理由を説明してもらいます」

島村先輩が腕を組んで、昨日のことを問い質してきた。

「押し問答になりそうだったので」

芝に正座させられた僕は、島村先輩を見上げて淡泊に答えた。

「理由はそれだけ?」

僕の簡易な説明に、島村先輩が表情を引き攣らせた。

「ええ、一応」

「私は、怒ってます」

「え、知ってますけど」

急に、当たり前なことを言われて驚いてしまった。

「反省の色が見えないわ!」

「はぁ~。反省はしてませんから」

「くっ、こ、この・・・」

僕の泰然自若な態度に、島村先輩が怒りで言葉を詰まらせた。

「俺が悪かった」

この雰囲気に耐え切れないのか、柏原先輩が深々と頭を下げた。

「だそうです」

僕はその行動を見て、島村先輩を流し見た。

「う~~~」

この状況に歯痒そうに唸ると、だんだん涙目になってきた。島村先輩は感情的になると、涙腺が緩むという厄介な性質を持っていた。

「島村先輩」

この状態になると、いろいろ面倒なので、気持ちを紛らわす為にわざと勢いよく立ち上がった。

「えっ?な、何?」

この急な動きが功を奏したようで、戸惑いの声を上げた。

「泣くのは反則です」

「な、泣いてないよ」

自分が涙目なのに気づいたようで、後ろを向いて涙を拭った。

「危なかった」

僕は安堵して、少し島村先輩から距離を取った。

「何がだ?」

傍にいた柏原先輩が、小声で返してきた。

「島村先輩は、感情が高まると話し合いにならなくなるんですよ」

「そりゃそうだろう」

「あれ?知ってたんですか」

「誰でもそうなるだろう」

「え?そうなんですか」

あまり人付き合いしたことのない僕には、この事実は意外だった。

「まあ、例外もいるか」

柏原先輩が僕を見て、即座に前言撤回した。

「ちょっと、こっちを無視しないでよ」

自分が蔑ろにされたと感じたのか、島村先輩が強引に割って入ってきた。

「あ、すみません」

僕は軽く謝りながら、島村先輩の方を見た。

「ふぅ~、なんかもう白けちゃったね」

場の雰囲気を読んだようで、僕への説教は諦めてくれた。

「そうですね」

最初から白けていたが、それは言わなかった。

「柏原先輩、もう延長はやめませんか」

「ああ、諦めるよ」

僕がそう提案すると、すんなりと受け入れてくれた。

「良かったですね。島村先輩」

「え?う、うん」

流れについてこれないのか、生返事が返ってきた。

「もう練習しようか」

敢えて話に入らなかった白浜先輩が、雰囲気を察して切り出してきた。

「そうですね」

僕は横に置いてあった剣棒を拾って、定位置についた。

「今日は組棒だね」

白浜先輩はそう言って、当たり前のように柏原先輩と向かい合った。筋トレは島村先輩と組むことで妥協したが、組棒ぐらいは総当たり形式にして欲しかった。

「あの・・・」

なので、白浜先輩を呼び止めた。

「ん?」

「たまには組み合わせを替えませんか」

「また、私の悪口?」

島村先輩の声が、僕の耳元から聞こえてきた。

「先輩、それは被害妄想ですよ」

一歩前に進んで振り返ると、島村先輩が目を細めて僕を睨んでいた。

「組棒は相手の身長が違えば、攻撃の角度も変わりますから、相手を替えたりした方が練習になるんですよ」

「本音は?」

「やりづらい」

「やっぱり!」

島村先輩を前にすると、自然と軽口が出てしまった。

「誘導尋問なんて卑怯ですよ」

「引っかかるほうが悪い。ところで、やりづらいって何?」

島村先輩は、僕を睨みつけたまま問い質してきた。ただの軽口だったが、理由を求められた以上、もっともらしいことを言わなければならなくなってしまった。

「先輩って、いつも途中で体力が切れて、剣棒の動きが急に遅くなるから、タイミングが合わせづらいんですよ。いい加減、体力つけてください」

「うっ!正論すぎて言い返せない」

適当に理由をでっち上げると、反論できずに悔しそうな顔をした。

「という訳で、交替してください」

そんな島村先輩を見てから、白浜先輩に向き直った。

「う~~ん。どうする?」

これには困った様子で、柏原先輩の方に顔を向けた。

「反対」

「なぜですか」

迷いなく即答するので、理由を聞きたくなった。

「な、なら、多数決で決めないか」

僕の疑問を遮るように、白浜先輩が提案してきた。

「えっ!ここでの多数決っておかしくないですか」

「じゃあ、反対の人」

僕を無視するように、白浜先輩が多数決を取った。

そして、三人が挙手した。

「くっ、これが疎外感ってやつですか」

先輩たちの強行採決に虚無感が沸いてきた。

「ふん」

そんな僕を見て、なぜか島村先輩が嬉しそうに鼻で笑った。

「仕方ありません。一人一人理由を聞いていきましょう」

あまりにも理不尽だったので、三人を問い詰めることにした。

「では、柏原先輩からお願いします」

最初に反対した柏原先輩から、順に聞いていくことにした。

「え~~~と」

すると、柏原先輩がかなり困った様子で、島村先輩をチラッと見た。

「ちょっと場所を変えようか」

「え?は、はい」

少し不思議に思いながら、柏原先輩と一緒に移動したが、なぜか白浜先輩も後ろからついてきた。

「あの、白浜先輩もついて来てますけど?」

「いいんだ。主将も俺と同じ理由だから」

「そうなんですか?」

これはちょっと意外だったので、白浜先輩の方を向いた。

「うん。同じだね」

白浜先輩が頷いて肯定した。その後ろでは、島村先輩が複雑そうな表情でこちらを気にしていた。

ある程度、島村先輩から離れると、柏原先輩が足を止めて、僕の方を振り返った。

「理由は、島村だ」

「は?」

これには意味がわからず首を傾げた。

「だから、理由が島村だよ」

「島村先輩が何かしたんですか?」

「いや、嫌ってるとかそういうことじゃないんだ」

「回りくどいですね。はっきり言ってくれませんか」

「ふう~、そうだな」

柏原先輩が決心して、僕を見直した。

「胸だ」

「は?」

今度は訳がわからず、唖然としてしまった。

「だから、胸だよ」

「明確にお願いします」

「ほら、島村って巨乳じゃん」

「まあ、他の女子生徒よりは大きい方ですね」

「動く度に揺れるんだよ」

「はぁ~、そうですね。それで?」

「興奮するじゃん。目移りして練習にならなくなる」

「なんでですか?」

「男性の生理現象が起こる」

「そうなんですか?僕には起こりませんが・・・」

これを言った瞬間、失言したと思ってしまった。

「おまえは、特殊なんだよ」

しかし、日頃のこともあり、異質だと認識されていた。これは本当に有り難い解釈だった。

「白浜先輩もですか?」

「う、うん」

白浜先輩は、恥ずかしそうに下を向いて頷いた。

「う~~ん。共感はできませんが、納得はしておきましょう」

説明に嘘はないようだったので、追及はやめておいた。

「男なのに、共感できないなんて異常だぞ」

「脂肪の塊だと思えば、興奮なんてしませんよ」

いまさら言い繕うのは不自然なので、堂々とそう主張した。

「どういう思考回路だ」

「篠沢は、僕たちとは違う思考なんだね」

柏原先輩が呆れ顔をすると、白浜先輩は苦笑いした。体質が違いますから当然ですとは、さすがに言えなかった。

「あれ?でも、昨日は島村先輩と組棒してませんでしたか?」

「ああ、やってみてできないと再確認した」

柏原先輩は、恥じらうことなくそう言い切った。どうやら、延長をやめた理由はそこにもあるようだった。

「そ、そうですか・・・」

あまりの堂々とした態度に少し引いてしまった。

「もう戻りましょうか」

島村先輩を見ると、こちらを気にしてソワソワしていた。

「そうだな」

柏原先輩も島村先輩を見て同意した。

「何話してたの?」

戻ってくるなり、島村先輩が食い気味に聞いてきた。

「聞かない方がいいです」

個人的には言っても良かったが、先輩たちの行動が無意味になるので言うのはやめた。

「余計気になるんだけど」

「武活の雰囲気を悪くするつもりですか」

「えっ?い、いや、そういうつもりじゃないんだけど」

僕の指摘に、島村先輩が後ろの先輩たちをチラ見した。

「察してください」

「わ、わかった」

僕の一押しに、渋々ではあったが引いてくれた。

「今度は島村先輩の反対理由を聞かせてください」

「篠沢君の意見に流されるのが、癪だから」

「なんですか、その僕だけに対しての反骨精神は?」

「言い分が気に入らない」

「僕って、先輩に嫌われてるんですね」

「い、いや、嫌ってはないけど、なんか反抗したくなる」

「本能的に・・とかですか?」

「そう、それ」

「そういう感情論はやめてくれませんか。自分の意見で反論してください」

「意見言っても、いつも覆されるでしょう」

「そんなことはしませんよ。ただ、なぜその意見になったのかを追求するだけです」

「その結果、覆るじゃん」

「どちらかというと、先輩が折れるというかたちになりますね」

「毎回、そればっかりだから嫌なのよ」

「なら、もう少し言葉巧みになってくださいよ。あと、自分の意志を強く持ってください」

「できるかっ!急に性格が変えられるわけないじゃん!」

せっかく助言してあげたのに、怒鳴られてしまった。

「島村先輩、怒っては話し合いになりませんから、落ち着いてください」

「怒らせている本人に言われたくないよ!」

僕が諭しても、島村先輩の怒りが収まらなかった。

「まあまあ、多数決の結果は出たんだし」

このままでは長くなることを察したのか、白浜先輩が話の間に入って打ち切ってくれた。

「そうですね。そろそろ練習を始めましょう」

この好機を逃す手はないので、白浜先輩に便乗した。

「何、この不完全燃焼で腑に落ちない終わらし方!」

「島村先輩、もう始めませんか?」

「私の感情を流すんだ・・・」

疎外感からか、島村先輩が悲しそうな顔をした。

「この世は非常ですから」

「私に非常なのは篠沢君だけだよ」

「冗談ですか?」

いわれのない非難に、真顔で聞き返した。

「本当のことよ。あっ、でも、男子はあまりしゃべってくれないけど・・・」

それを思い出したようで、少し元気がなくなった。

「嫌われてるんですね」

「さらっと傷つくこと言わないでくれる。ただ話してると、時折視線を逸らすのよね」

「ああ、なるほど」

僕は、さっきの先輩たちとのやり取りを思い返した。

「何か思い当たることあるの?」

「まあ、あるにはありますが、僕からは言いません」

「は?」

「もう練習しましょう」

ここは強制的に話を切り上げて、剣棒を構えた。

「中途半端で切らないでよ」

「僕の中で納得しました。もう満足です」

「私は、もやもやして不満だよ」

「それも人生ですよ」

「雑に話を締めるな!」

「島村先輩、ここは一つ折れてくださいよ」

僕は、少し苛立って口調を強めた。

「な、なんでよ?」

それに少し怯んで一歩下がった。

「周りを見てください」

「えっ?」

島村先輩を周りを見渡した。周りの生徒たちが、微笑ましい表情でこちらを見ていた。中には痴話喧嘩だと囁いている生徒もいた。まあ、あれだけ騒げば注目されるのは当たり前だった。

「ご、ごめんなさい」

これに気づいた島村先輩が、恥ずかしそうに顔を赤らめた。

「少しは周りにも気を配ってください」

「き、気をつけます」

島村先輩は、冷や水を浴びせられたように、元気のない弱々しい返答をした。

「練習を始めましょうか」

島村先輩を落ち着かせてから、再び剣棒を構えた。

この日の島村先輩は調子が良く、当たりも強かった。この組棒で不満を発散させているような感じだった。

武活が終わり、清々しい顔で部室に歩いていく島村先輩を見送りながら、僕は溜息をついた。

「女性の扱いは難しいですね」

「おまえは、一言多いんだよ。男は何も言わず、女に媚売ってれば丸く収まる」

僕の投げかけに、柏原先輩が悟ったように語った。

「深いですね」

「永遠のテーマだな」

僕たちは、遠い目をして感慨深く語り合った。

「も、もう帰らない?」

白浜先輩が少し戸惑い気味に話かけてきた。

「そうですね。もう帰りましょう」

僕は、気持ちを切り替えて帰ることにした。

「今年は誰が候補生になると思う?」

部室に入ると、柏原先輩がそう切り出してきた。

「さあ、誰だろうね」

それに白浜先輩が、ゆったりとした口調で答えていた。

そして、いつものように雑談を始めた。僕はさっさと制服に着替えて、二人に一言掛けてから部室を出た。

今日は誰とも鉢合わせすることなく、そのまま帰路に就いた。

2日後、駄口が流した前宮の噂が、弘樹経由で僕の耳に入ってきた。しかも、僕の予想をはるかに上回る過剰な尾ひれ付きで。これには本気で後悔しながら、前の席の前宮に心の中で謝った。

授業が終わり、昼休みになった。

弘樹が売店に行くと、前宮が席を立ち上がり、僕の方に歩いてきた。素通りすると思ったが、僕の席で立ち止まった。

「ちょっと、話があるんだけど」

そして、威圧的な態度で僕を見た。

「えっ!僕に言ってるの?」

「他に周りに生徒いないけど?」

そう言われて周囲を見ると、他の席は全員不在だった。

「僕がついていったら目立つけど・・いいの?」

前宮は、目立つことを極度に嫌ってる節があったので、そう警告してみた。

「もう変な噂で目立ってるわ」

そう言うと、鋭い目つきで睨んできた。

「あっ、噂は知ってるんだね」

「周りであれだけ騒がれたら、自然と耳に入ってくるわよ」

前宮が軽く周りを見回しながら、不機嫌そうに眉を顰めた。

「とにかく、ここで話したら余計目立つから場所を変えましょう」

「もう目立ってるし、ここでいいと思うけど」

教室にいる生徒が意外そうな表情で、チラチラとこちらに視線を送っていた。

「こ、これ以上、目立つことは避けたいわ」

その視線に気づいたようで、嫌そうに口元を引き攣らせた。

「わかった」

これ以上渋るのは危険だと思い、前宮に従うことにした。

廊下を歩いて階段を上がり、屋上に向かう階段の踊り場で立ち止まった。

「話って言うのは、噂話のことよ」

「でしょうね」

「私の言いたいこと、わかる?」

「ここ最近話したのが僕だから、あの噂に関連があるかどうかですか?」

「ご明察。で、あなたが噂を流したの?」

「流してません」

「だよね。あなたが吹聴するとは思えないし、変な虚説もついてるし」

「そうですね」

「飯村が流した可能性ってあると思う?」

「ないですね。弘樹は噂を聞くだけで、広めることはしないタイプです」

「そう・・・」

前宮が腕を組んで、しばらく沈思した。

この沈黙の中、僕はこの場から逃げ出したいという思いに駆られていた。だが、ここで足早に去ったら怪しまれるので、なんとか踏み留まっていた。

「ところで、なんで敬語なの?」

「えっ?」

突然の指摘に言葉を失った。

「ここに来て、ずっと敬語なんだけど」

前のことを思い出したのか、少し不機嫌そうに睨んできた。

「敬語は嫌ですか?」

「うん、やめて欲しい。同級生に敬語使われると、何かあると勘ぐられるし」

確かに、前宮の言い分には納得できるものがあった。

「でも、僕は尊敬している人には敬語を使いたいんです」

「は?」

「ほら、前宮は成績上位者ですから、僕にとっては尊敬に値するんですよ。だから、敬語を使ってるんです」

本音を言うと、自分が噂の発信源である罪悪感からだったが、ここは上位の成績という事実を利用してみた。

「そ、そう」

これに前宮が、少し照れ臭そうに視線を逸らした。

「いけませんか?」

とりあえず、礼儀として許可を求めた。

「え~と、ちゃんと理由があるなら、別に構わないけど」

「ありがとうございます」

「いや、お礼とかはいいから」

「もう、いいですか?」

「えっ、う、うん」

僕の言葉に、前宮は動揺しながら頷いた。

「じゃ、じゃあ、お先に」

僕は、前宮から逃げるように階段を下りた。

教室に入ると、弘樹が既に売店から戻ってきていた。

「どこ行ってたんだ?」

「ちょっと野暮用」

あまり言いたくなかったので、曖昧に答えた。

「なんだトイレか」

「まあ、そんなところ」

この解釈は好都合だったので、それで通すことにした。

「そういえば、そろそろ候補生が決まる頃だな」

僕が弁当を食べ始めると、弘樹が話を切り出してきた。

「投票してから1週間後じゃなかったっけ?」

「まあ、ほとんど最初に候補生が決まらないから、日にちがずれることが多いんだよ」

「それは納得できる理由だね。見ず知らずの人と強制的に付き合うなんて、正気の沙汰とは思えないもんね」

ナルでは、赤の他人と付き合うのは危険極まりない行為だった。

「言いたい放題だな。前の候補生にもそんな感じで見てたのか?」

「うん、狂気の沙汰にドン引きしてた」

「辛辣だな」

僕の素直な感想に苦笑いした。

「だから、本人の前では言わないように心掛けているよ。さすがにそれぐらいのマナーは持ち合わせているからね」

僕は、ここで常識人をアピールした。

「前宮の時に本音が漏れてただろ」

しかし、弘樹が痛いところを突いてきた。

「まあ、人間、失敗はあるからね~」

これには苦い顔で言い繕うしかできなかった。

「軽く受け流しやがった」

「過去のことは置いておいて。投票結果はもう出てるってことかな」

分が悪くなったので、話を戻すことにした。

「ああ、公表はしないけどな」

「それを聞くと、なんか訝しいよね」

「おまえは、人に対して猜疑心が強すぎだぞ」

「あ、いや、組織になるとかさ上げとかしてそうでしょ」

これには少し焦りを感じて、最近知ったクラの仕組みを言い訳に使ってみた。

「ああ、それはあるな」

僕のその場凌ぎの憶測に、納得したように同意してくれた。

「やっぱり疑念こそ人を成長させるよね」

なんとか凌げたことに安堵しながら、いつもの調子に戻した。

「だが、過度の猜疑心は人からの信頼を失くすぞ」

「構わないよ。狭量の人間と付き合う気はないし」

「おまえは、狭量だな」

「まあね。僕は狭量だから、広量の人じゃないと合わないんだよ。ちなみに、弘樹はかなり広量だと思ってるよ」

あまり広量だと、自分の正体がばれる可能性が高まるので、1年前から狭量な人間に努めていた。

「照れるな。あんまり褒めるなよ」

僕の賛辞に気恥ずかしそうな表情をした。

弁当を食べ終わり、何気に前の席に目をやると、前宮が座っていた。

「そういえば、一つ聞きたいんだけど」

「ん、どうした?」

「候補生の選出って、3年生が優先的なの?」

「ん~。違うな。3年生は最後って理由で、投票する人の場合が多いかな」

「卒業記念に・・とか?」

この言葉はあまり理解できなかったが、武活の先輩たちがよく口にしていた。

「そんな感じで選ぶ人もいるだろうな」

「じゃあ、1年生が選ばれる可能性もあるんだね」

「あるな」

「そう」

「珍しいな。そんなこと聞くなんて」

「ただの気まぐれだよ」

予鈴が鳴り、多くの生徒たちが教室に戻ってきた。

「次の授業ってなんだっけ?」

「数学だね」

僕は、授業の準備をしながら答えた。

「確実に寝るな」

「おやすみ」

これはいつものことだったので、単調な口調で言った。

「よく起きていられるな」

「・・・気持ちの持ちようじゃないかな」

危なく体質だからと言いそうになった。

「そんなもんかな」

「そんなもんだよ」

本鈴が鳴り、先生が入ってきた。

授業が始まって15分後、前方の弘樹がうつ伏せで寝入った。早すぎだと思ったが、周りでは寝てる生徒が多く見受けられた。

帰りのHRになり、担任が今回の候補生が決まったと言うと、教室がかなり騒がしくなった。担任は、騒がしいまま残りの連絡事項を済ませ、教室を出ていった。

「今回は早かったな」

HRが終わり、弘樹が話しかけてきた。

「候補生が誰かまでは言わなかったけどね」

「発表は開催の前日だからな。前回もそうだっただろう」

「そうだっけ?覚えてないね」

「今回は第一候補で決まったかもな」

「まあ、そうかもね」

僕は淡泊に答えて、鞄を持って立ち上がった。

「じゃあ、先行くね」

「相変わらず早いな」

「習慣だからね」

今日は立ち寄る所があるので、弘樹を残して足早に教室を出た。

部室に向かう前に図書館に寄って、この世界の仕組みの本を数冊借りた。これは金曜日の日課になっていた。

第四話 崩壊する日常

図書館から運動場に行くには、いつもの順路では遠回りになるので、校舎裏の細い路地に入った。狭い路地の為、いつもひと気はなかった。

その運動場に続く路地を歩いていると、一人の女子生徒が立ち塞がっていた。彼女は長髪をサイドで結わっていて、釣り目の二重だった。印象的には凛々しさの中に粗暴な一面が表れていた。

「ああ、すみません」

僕は体を横にして、相手の通るスペースを空けた。しかし、女子生徒はその場を全く動く気配が見受けられなかった。

「あ、あの」

この現状に困惑しながら声を掛けた。

「あなたが篠沢春希?」

彼女は、いきなり僕の本名を言い当ててきた。僕は唖然として、彼女を凝視した。

「どうなの、違うの?」

動かない僕に対して、重ねて質問してきた。

「そ、そうですけど」

「ふうん。あなたが篠沢春希か。まあ、第一印象は合格かな」

彼女はそう言いながら、僕の全身を観察した。

「あの・・・どちら様ですか」

ここは基本的なことを質問してみた。

「え、私を知らないの?」

すると、なぜか驚いた表情になった。

「知りません」

「一応、生徒会長・・なんだけど」

僕の即答に、引き攣った笑顔で身分を明かした。

「そうなんですか」

「知らなかった?」

「はい、あまり人の顔は覚えられないので。というか、覚える気がないので」

思わず本音が出てしまったので、すぐさま訂正するように付け加えた。

「それで、その生徒会長が僕になんの用ですか?」

「そうね。あなたにお願いがあるわ」

「なんですか?」

これには嫌な予感がして、自然と眉間に皺が寄った。

「今度の争奪戦に優勝して欲しいの」

「は?」

あまりの予想外の頼みに、再び唖然としてしまった。

「い、意味がわかりません」

「まあ、唐突すぎたわね」

会長はしたり顔をして、腕を組んで体を横に向けた。

「説明して欲しい?」

「結構です」

人を小馬鹿にしたような態度が癪に障り、脇を抜けようとしたが、再び正面に立ち塞がれた。

「あの、退いてくれませんか」

「イヤ」

会長が嫌らしい笑みを浮かべて、きっぱりと言い切った。その横柄な態度は、酷く母親に似ていた。

僕は溜息をついて、来た道を引き返そうとした。

「待ちなさい」

が、襟首を捕まれて引き止められてしまった。

「なんですか?」

「話は終わってないわ」

「僕が断った時点で終了でしょう」

「口答えが論理的ね」

「手、放してくれませんか」

「ここを去るなら無理ね」

「・・・はぁ~~。わかりました。話だけ聞きましょう」

相手に伝わるように大きく溜息をついて、だけを強調した。

「物分りはいいわね」

そう言うと、手を放してくれた。

「それで何の話でしたっけ?」

僕は襟首を整え、会長に向き直った。

「今度の争奪戦に優勝して」

「理由は?」

「争奪戦の候補生が私だから」

会長がとんでもないことを口にした。

「は?」

その言葉の意味を瞬時に理解できず絶句した。

「だから、私の為に優勝して」

「初対面ですよね、僕たち」

「そうね」

その質問に対して、あっさりとした答えが返ってきた。

「候補生の発表は、争奪戦の前日ですよね」

「うん」

「候補生が一般生徒にそれを言っていいんですか?」

「基本ダメね」

「しかも、あなたは生徒会長ですよね」

「だから、内緒ね」

僕の指摘に笑顔で口止めしてきた。

「なぜ僕なんですか?」

「私のお眼鏡に適ったから」

「意味がわかりません」

「私はね。無名な選手が奮闘して、優勝するのに快感を覚えるの」

「いえ、あなたの性癖は聞いていませんが」

「性癖じゃないわよ!」

僕の軽口に、会長が顔を真っ赤にして怒鳴ってきた。

「全く、調子狂うわね。要するに、競争にダークホースが欲しいのよ」

「はぁ~」

「そこであなたが選ばれたってわけ」

「僕の情報はどこで?」

選出されたことに疑問を覚え、情報源を尋ねた。

「とある筋からよ」

「言えませんか?」

「言えなくはないけど、どうする?」

会長はそう言うと、後ろの方に言葉を投げかけた。

「いいんじゃない」

運動場側からそんな声が聞こえてきて、一人の女子生徒が路地に入ってきた。

「島村先輩でしたか」

「情報提供者は私だよ~♪」

島村先輩が満面の笑みで手を振った。

「どういうつもりですか?」

「友人の頼みを断れなくて」

頭を掻いて恐縮していたが、表情は笑顔だった。

「どういう経緯でそうなったんですか」

「それには条件があってね。第一に武活がマイナーであること。第二が実力があること。第三が無名であること。最後はピュアであることよ」

島村先輩に聞いたことを、会長が代弁した。最後の条件は、僕にはよくわからなかった。

「その条件にハマったのがあなたよ」

会長は楽しそうな顔で、僕を指差した。

「他にもいたでしょう」

「ああ、あの二人ね」

別に、そんなつもりで言ったわけではなかったが、島村先輩には二人の先輩が思い当たったようだ。

「あの二人って、同学年では結構有名なのよね~」

「えっ、そうなんですか」

この事実には驚いてしまった。

「白浜君は学年上位の成績だし、柏原君はあれで結構女子にもてるのよ」

「へぇ~、そうなんですか。でも、マイナーな武活ってたくさんあるでしょう」

「だから、その条件に合ったのが篠沢君なの」

「僕は無名ですけど、実力はないですよ」

「そうかもね。でも、実力はなくても資質があるから推薦したの」

何を根拠にしているのかは不明だったが、島村先輩がそう断言してきた。

「はぁ~。争奪戦まで1ヶ月切ってますけど」

「だから、その期間で特訓して優勝すればいいわ」

僕の指摘に、会長が偉そうに言い放った。

「話は以上ですか?」

「そうね、概ねは」

「では、武活があるのでこれで失礼します」

話が終わったようなので、立ち去ろうと進もうとしたが、二人は動こうとしなかった。

「あの、退いてくれませんか?」

僕は、二度目となるお願いを二人にした。

「今日の武活はないわよ」

そんな重要なことを、島村先輩が淡泊に伝えた。

「は?」

「休むって言ってあるから」

「じょ、冗談ですか?」

「マジ」

僕の質問に堂々とした態度で、嫌な笑みを浮かべた。

「だから、徹底的に話し合えるわね」

会長が頬を緩めて僕を見つめた。

「話し合うことは何もありません。最初に断っていますし、話を聞くと言っただけです」

母親に目立つなと言った手前、自ら目立つようなことをするわけにはいかなかった。

「やっぱり、一筋縄ではいかなさそうね」

会長は言葉とは裏腹に、嬉しそうに表情を綻ばせた。

「だから言ったでしょ。説得は難しいって」

その横の島村先輩が溜息交じりで、僕の方を流し見た。

「というか、さっきのは説得じゃなくて、説明ですよ」

勘違いしているようなので、島村先輩にそう教えておいた。

「知ってるわよ!今から説得するの!」

それに島村先輩が、ぶっきらぼうに怒鳴ってきた。

「珍しいわね。美雪が怒るなんて」

「篠沢君には調子が狂わされるのよ」

会長が聞きなれない名前を口にした。

「美雪って誰ですか?」

僕はそれが気になり、率直な疑問を二人にぶつけた。

「わ、私だけど」

島村先輩が怒りを抑えて、僕を睨みつけた。

「可愛い名前ですね」

ここは怒りを静めてもらおうと、笑顔で褒めておいた。

「うっ」

「えっ?」

これに島村先輩が言葉を詰まらせ、会長は驚きの表情になった。

「武活もいまさら行けませんから、帰りますね」

このまま不毛な会話をする気はなかったので、来た道を戻ろうとした。

「帰ることは許しません」

会長が手荒く手首を掴んできた。クラの人間は、人に対して警戒心がなさすぎだった。

「諦めてくれませんか?会長が候補生なのは漏らしませんから」

掴まれていることに不快感を覚えながら、丁重にお断りした。

「もう無理」

「なんで?」

「気に入っちゃったから」

会長は、笑顔でその言葉を口にした。

「は?」

「えっ?」

僕の声より島村先輩の声が大きかった。

「気に入ったの?本気で?」

「だって、ここまで反発されるのは身内以外では初めてだし、ただの従順より張り合いがあるわ」

「まあ、そうかもしれないけど。かなり身を切る羽目になるよ。主に精神面で」

「ふふん。私を口で負かした人はいないわ」

島村先輩の忠告に自信たっぷりに胸を張った。

「いや、彼の毒舌は猛毒なの」

それに対して、島村先輩が片手を左右に振りながら、真剣な表情で言った。

「相変わらず、人聞き悪いですね」

「事実でしょ。私がその証人よ」

僕の言葉に、島村先輩が間髪入れず反論してきた。

「それは説得力があるわね」

目の前の証人に、会長が真顔で僕を見据えた。

「なら、別の人にしたらいいと思いますが」

これはチャンスだと思い、さりげなくそう促してみた。

「ううん、あなたがいいわ」

「あまりお勧めはできないけど、本人が決めたならまあいいか」

島村先輩が諦観して、会長を支持した。

「良くありません。僕が承知してないじゃないですか」

二人の強行に自然と嫌な顔になった。

「そこは諦めてもらうしかないかも」

「という訳で、諦めてもらえませんか」

僕は島村先輩の言葉を、会長にそのまま流した。

「え?今のは、あなたに言ったんでしょう」

「えっ!そうなんですか?」

この指摘に驚いて、島村先輩に視線を移した。

「篠沢君に言った。それに女の子からそんなこと言われるなんて、名誉なことじゃない?」

「不快です」

ここで言い繕うのは、危険な気がしたので、率直に言い切った。

「篠沢君、口が悪いよ。私の友人が傷つくでしょう」

「先輩は、僕がこういうのが嫌いなことを知ってると思っていましたが」

「うん。知ってるよ」

「なら、どうしてですか?」

ここは責めるような目で睨んでみた。

「日頃の・・恨みかな」

すると、思いのこもった低い声が返ってきた。

「恨み・・ですか」

「そう。だから、今のこの状況は私にとってはとても楽しいわ」

本当に楽しいようで、満面の笑顔でガッツポーズをした。

「悪趣味ですね、意趣返しってことですか」

「その通りよ。せいぜい困るといいわ」

僕の不機嫌な顔を見て、満面な笑顔のまま高笑いをした。

「ちょっと待って。今、私はその恨みの捌け口として利用されたってこと?」

会長は、慌ててこの状況を確認した。

「経緯を聞けば、そうみたいですね」

その慌てように、僕は少し冷静さを取り戻した。

「・・・美雪、ちょっと話そうか」

会長が冷たい表情で、島村先輩に向かい合った。

「え、いや、これは言葉の綾よ。本音じゃないわ」

「あんな笑顔を見て、言葉の綾と思う人はいないでしょう」

島村先輩の白々しい言い訳に呆れてしまった。

「あ、う、う~~」

僕の指摘に言葉が見つからず視線を泳がせた。

「じゃあ、僕は帰りますので、二人でゆっくり話し合ってください」

これで帰れると思い、二人に挨拶して体を反転させた。

「ふぅ~ん。なるほど、確かに口巧者ね」

後ろから会長の声が聞こえたかと思うと、再び襟首を掴まれた。勢いよく掴まれた為、一瞬息が止まった。

「な、何するんですか」

少しむせたの声で、会長に文句を言った。

「こうも話のすり替えをスムーズにできるなんて、凄いわね」

僕の話術に感心しながら、こちらに視線を向けた。

「あなたに決定」

「はぁ?」

「あなたに興味が沸いたわ」

会長が僕の目を見て、にんまりと笑った。

そのあと、二人は僕からどう快諾を得るのかを、本人の前で相談していた。その張本人は、未だに会長に襟首を掴まれたままだった。

「あの、放してもらえませんか」

この態勢が恥ずかしくて、会長に頼んでみた。

「逃げるからダメ」

「僕にとっては、単なる帰宅です」

今はお互いの主張がこじれていた。

「私に言わせれば、それは逃走なの」

「なら、せめて襟首はやめてくれませんか」

「だったら、どこを掴んで欲しいの?」

「できれば放して欲しいです」

「はぁ~、馬鹿にしてる?無理だから聞いてるんでしょう」

「そうですか。なら、人差し指の第一関節で」

「それだったら、掴んでる意味ないでしょう」

「あっ、ばれました?」

目論見が外れておどけてみせた。

「あなた、人をおちょくるのも得意みたいね」

そう言いながら、襟首から手を放して制服の上から二の腕を掴んだ。

「別に、そういうつもりはありませんが・・・」

「篠沢君は、無意識的に人を馬鹿にしてるのよ」

島村先輩が溜息交じりにそう言った。

「そういえば、断る理由を聞いてなかったわね」

会長が少し食い気味に聞いてきた。

「デメリットしかないですから」

「優勝したら、私と恋人になれるわ」

「デメリットですね」

「本人を前にデメリットとか言うな!」

これには会長が声を荒げた。予想通り、母親に似て感情的な人だった。

「会長と付き合えることが、全男子生徒の憧れだと思ってるのなら、それは自意識過剰というやつですよ」

追い打ちをかける為、一気に捲し立てた。

「この男にはオブラートという言葉はないの」

僕の口撃が有効だったようで、本当に傷ついた表情をした。

「う~ん。流石に私もそこまで言われたことないわ」

島村先輩が口元を引き攣らせて、会長に同情していた。

「くっ、こんなことで私は挫けないわ」

僕の悪言に、会長が必死に堪えて顔を上げた。

「大丈夫ですか?顔色悪いですよ」

「傷心させている張本人が、そんな気遣いするなんて凄いわね」

会長が顔を引き攣らせて、僕を称賛してきた。

「褒めても承諾しませんよ」

皮肉とも取れたが、とりあえず褒めてくれたので、笑顔で返した。

「褒めてな~~い!」

これに会長がブチギレた。予想以上の大声に驚いてしまった。

「お、落ち着いて」

島村先輩が会長の両肩を掴んで、必死で宥めていた。

しばらくして、なんとか感情を抑えた会長が息を整えながら、僕を睨んできた。

「こ、ここまで口で負かされたのは初めてよ」

「えらく早い敗北宣言ですね。身の程を知りましたか」

敗北を認めた会長に、再び畳み掛けてみた。ここで相手の反抗心を挫く狙いがあった。

「なんか殺したくなってきたわ」

僕の挑発に殺意を込めて睨んできた。

「落ち着いて。篠沢君のペースに呑まれたら、交渉なんてできないわ」

「もう交渉は諦めたわ」

会長が脱力して、僕を見据えた。狙い通りの結果になったことに心から安堵した。

「彼を言い包めるのは、私には荷が重いわ」

「じゃあ、どうするの?」

含みのある物言いに、島村先輩が首を傾げた。

「行動で示すわ」

そう言うと、僕の方に顔を向けて、釣り目を細めた。その瞬間、全身に悪寒が走り、無意識的に後ずさりした。

「うふふふふっ」

会長の凄く嫌な笑い方に、不思議と既視感を覚えつつ、さらに一歩後退した。

「かなえ、顔が怖いよ」

隣の島村先輩が、会長の笑顔に引いていた。

「ちょっと、笑顔が怖いとか言わないでよ」

友人の本音に少し傷ついた様子で詰め寄った。

「あっ!ご、ごめん」

島村先輩が自分の失言に気づいて、片手を口に当てて謝った。

僕はそれを見ながら、この場から立ち去ることにした。

「あまり余計なこと言わないでよね」

「うん。注意する」

二人が通路を挟んで和解している内に、少しずつ後退を始めた。

「さて、仕切り直しね」

その瞬間、大きく一歩後退して、体を反転させて走り出した。

「ダメだよ」

しかし、後ろから羽交い絞めにされた。その瞬間、全身に鳥肌が立った。

「し、島村先輩、放してください」

羽交い絞めにしたのは、島村先輩だった。

「逃げちゃダメ」

「ど、どうしてわかったんですか」

僕はあることに気づいて、慌てて体内の調整を図った。

「もしかして、私を馬鹿にしてる?」

「は?」

「3日前、同じように逃げたじゃん!」

前のことを思い出したようで、耳元で怒鳴られた。

「お、大声出さないでくださいよ」

「あ、ごめん。感情的になったわ」

僕の指摘に冷静になって謝罪した。

「でも、瞬発力だけは流石ですね」

状況を打破する為、島村先輩に賛辞を送ってみた。

「褒めても逃がさないわよ」

が、それでは解放してくれなかった。

「そうですか。でも、先輩。一つ忘れてることがありますよ」

ここまで長い時間密着されると、嫌悪感と冷や汗が半端ではないので、放すよう仕向けることにした。

「え、何を?」

「はぁ~、自覚ないんですか?胸が当たってますよ」

島村先輩の豊満な胸が、僕の背中に密着していた。

「えっ!」

これで開放されると思ったが、一向に力が緩まなかった。

「し、島村先輩?」

反応も返事がないことに、少し不安になって後ろを見た。

「ふ、ふん。そそそ、そんなこと気にしないわ。ししし、篠沢君は、ききき、気にしないよね」

気取りたかったようだが、発言にかなりの動揺が見られた。後半の台詞はもう涙声になっていた。

「ここは冷静になって、放すことをお勧めしますけど」

「む、無理」

島村先輩が掠れた声で言った。

「なぜですか?」

「今、篠沢君の顔、恥ずかしくて見れない」

恥じ入ったからなのか、僕の右肩に顔を埋めた。

「凄く良い雰囲気ね。まるで恋人同士みたいよ、二人とも」

それを見ていた会長が、表情を引き攣らせて皮肉ってきた。

「ち、違うの。ただ足止めしただけなの」

島村先輩は、僕を抱えたまま半回転して友人に弁解した。

「わかってるわ。結果はどうあれ、よくやったわ。ありがとう」

「う、うん」

会長の寛容な言葉に、安堵した声が耳元から聞こえてきた。

「逃げられませんか」

この状況では、逃走を断念せざるを得なかった。

「残念だったわね。観念しなさい」

これになぜか会長が、胸を張って笑顔をつくった。

「話し合いませんか」

仕方なく、もう一度交渉を持ちかけた。

「ヤダ」

「そこをなんとか」

「無理」

「さっきまでの自信はどこに言ったんですか?」

「その自信は、あなたが完膚無きまでにへし折ったでしょう」

「なんか・・すみませんでした」

落ち込んでいるようなので、低姿勢で謝った。

「謝らないでくれるかな、余計惨めになるから」

これには不機嫌そうに咎めてきた。

「なんでもいいから、早くしてよ」

僕の後ろから、島村先輩がじれったそうに急かした。

「傍から見たら、私が篠沢君に抱きついてるようにしか見えないんだから」

「ああ、そうね」

会長はそう言って、ゆっくりと近づいてきた。それが恐怖を助長させた。

「ちょ、ちょっと待ってください」

「ふふん。いまさら何を言っても遅いわよ」

会長を制したはずが、なぜか島村先輩に鼻で笑われた。

「なんで先輩が、嬉しそうなんですか!」

少し声を荒げて、島村先輩に怒りをぶつけた。

「篠沢君の困ってるさまが楽しいから」

その言葉で高揚したのか、力を強めてきた。そのせいで、背中から体温がより伝わってきた。おかげで、こっちは嫌悪感が増すばかりだった。

「サディストですか」

「日頃の私の苦しみをここで共有するといいわ。うふふふふ~」

嫌な笑い声が、僕の耳元で聞こえてきた。

「覚悟はいいかな」

会長が僕の目の前で立ち止まり、両手で肩を掴まれた。

「何・・するんですか」

あまりの恐怖で、無意識に顔を引こうとしたが、がっちりと掴まれて動かすことができなかった。奥の手を考えたが、それをするとこれまでの努力が無駄になるので、絶対にできなかった。

「身を任せればいい」

僕は、恐怖に耐えられず目を閉じた。

「えい」

そんな可愛い声とともに、唇に柔らかい感触があった。驚いて目を開くと、会長にキスされていた。

「んっ!」

「えっ!」

僕と島村先輩が、驚愕の声を上げた。

「ふう」

会長が満足げな表情で、僕から離れた。

「なななな、何してんのよ!」

僕よりも島村先輩の方が混乱していた。これで僕は解放されたが、思考が停止していて、その場から動けなかった。

「ピュアな男を落とすには、こういうのが一番効くのよ」

本当に自信があるようで、会長の言葉に迷いが見られなかった。

硬直していた僕は、状況を把握した瞬間、不快感を覚えて口を手で覆った。ナルでは、この行為は御法度中の御法度だった。

「私のファーストキスよ。有り難く思いなさい」

「・・・かなり落ち込んでるみたいなんだけど」

二人の会話は耳に入らず、最優先で自分の体に異常がないかを確認していた。

「失礼な男ね。もっと喜んでいいわよ」

会長はそう言うと、偉そうに胸を張った。

体に異常がないことが判明すると、怒りが込み上げてきて、会長を睨みつけた。

「に、睨んでるんだけど・・・」

これには島村先輩が、少し怯えた表情で身を縮めた。

「全く喜びの感情が伝わってこないわね」

会長の横柄な態度は、僕の表情を見ても変わらなかった。

「あの、ここは冷静に気持ちを静めてもらえないかな」

珍しく島村先輩が、僕を宥めてきた。

しかし、この気遣いが僕の感情を逆なでした。ちなみに、僕の感情の爆発は言葉で攻めるのではなく、行動で示すことの方が多かった。

僕は島村先輩の手を掴み、こちらに引き寄せながら強引に接吻した。

「んっ!」

「え~~!」

これに島村先輩が驚き、会長が驚愕の声を上げた。僕は唇を離して、制服の袖で口を拭った。

「ななな、何してんのよ!」

「意趣返し」

会長の発言に対して、睨みながら答えた。

島村先輩は、さっきの僕と同様に硬直したまま動かなくなった。

「ちょ、ちょっと、美雪。大丈夫?」

固まった友人の肩に手を置いて、何度も体を揺すった。

「うううう~~~」

島村先輩が徐々に涙目になり、僕に視線を移した。

「なんでこんなことするのよ~~」

「さっきも言いましたが、意趣返しです」

「私の・・ファーストキスが・・・」

島村先輩は、唇を手で拭って涙声で言った。

「この結果を招いたのは、島村先輩です」

僕は二人をすり抜けて、運動場の水飲み場を目指した。

「ど、どこ行くのよ?」

僕の行動に、会長が戸惑いながら聞いてきた。

「口を洗いに。不快で耐えられない・・・島村先輩も行きますか?」

少し迷ったが、一応気遣って聞いてみた。

「う、うん」

島村先輩がすすり泣きしながら、僕の後ろからとぼとぼついてきた。

「怒らないんですね」

僕は、後ろの島村先輩に声を掛けた。

「うん・・・私も悪かったし。なんか怒れない」

島村先輩は、落ち込んだまま涙声で返答してきた。

僕たちは、運動場の水飲み場で口を洗った後、二人で大きな溜息をついた。

「今日は、お互い厄日ですね」

「うん。もう帰って今日という日付を抹消したい」

「大いに同意します。というか、僕たち今日学校に来てませんよね」

僕は、遠くを見つめて現実逃避した。

「そ、そうだよね。今日、休校だったよねー」

島村先輩も僕と同じように、遠い目をして話に乗ってきた。

「二人で現実逃避するな~~!」

後ろから会長の怒声が聞こえた。この大声には吃驚してしまった。

「あなた達、本当は付き合ってるんでしょう!」

会長が疑いの眼差しで、こちらを睨んできた。

「すっごい入りづらい雰囲気だったわよ」

「いや、付き合ってないって。それだったら、わざわざ紹介なんかしないよ」

島村先輩が片手を振って、必死で弁解した。

「本当に?」

「うん」

「なら、計画は続行ね」

島村先輩の返事に、少し安心したように目を閉じてから仕切り直した。

「答えを聞きましょうか」

「やめたほうがいいと思う」

「へっ、なんで?」

僕の言葉に、会長がきょとんとした。

「少しは周囲に気を配ったら?」

この人も周囲に対して、無警戒すぎだった。

「えっ!」

それを言われた会長が、周囲を見渡した。水飲み場は運動場に設置されているので、武活中の生徒たちが物珍しそうに会長を見ていた。

「うっ!」

その視線に、会長が後ずさりした。

「み、美雪、帰るわよ」

「えっ、いいの?」

「今日はもういいわ」

「そう。じゃあね、篠沢君」

島村先輩は顔を赤らめながら、僕に手を振って去っていった。

「帰ろう」

僕は体に重さを感じながら、最悪な気分で帰宅した。

第五話 崩壊した日常

曇り空の中、僕は憂鬱な気分で登校していた。週末のことが頭から離れず、週明けから睡眠不足だった。

「珍しく登校が一緒ね」

校門を潜ろうとすると、後ろから声を掛けられた。驚きを隠しながら振り向くと、そこには前宮望がいた。

「・・・どうしたんですか?」

「何が?」

「いつもは素通りするでしょう」

「そうね。ただの同級生にはそうするわ」

「なら、なぜ声を掛けたんですか?」

前宮にとって、僕もただのクラスメイトのはずだった。

「え?・・・そ、その・・私たち、もう・・と、友達でしょ?」

途切れ途切れな言葉から、最後は勇気を振り絞って言葉を紡いだ。あまりの突然で一方的な主張に、僕は唖然として動けなくなった。

「あの・・・と、友達・・だよね」

静止した僕を見て、不安一杯の表情でたどたどしく尋ねてきた。

「そう・・ですね」

通常ならきっぱり否定するのだが、噂を広めてしまった罪悪感からそれができなかった。

「そ、それより、今日はいつもより顔色が悪いみたいだけど、病気?」

必死に話を切り替えようとしたみたいだが、最後の言葉は意味合い的に人を傷つけるものだった。

「違います。悪夢で睡眠不足なだけです」

僕は、まぶたに重みを感じて目を擦った。

「悪夢?園児みたいなこと言うのね」

「・・・悪夢と言っても現実のですよ」

前宮の言い回しに、少し驚いて返事が遅れてしまった。

「何かあったの?」

「ええ、まあ、いろいろと。そこは汲んでください」

内容はさすがに言いたくなかったので、曖昧にしておいた。

「わかった」

それを察したようで、あっさり引いてくれた。

その後は会話もなく、一つ目の校舎を通り過ぎ、二つ目の校舎に入り階段を上がった。

「いいんですか?このまま二人で教室に入ると、変に勘ぐられますよ」

「もう変な噂も広まってるし、この程度の注目は大したことないわ」

「そうですか」

前宮にはその覚悟があるようだが、僕にとっては迷惑でしかなかった。

教室の階に着くと、僕は教室とは逆方向へ歩いた。

「どこ行くの?」

それに前宮が、不思議そうに首を捻った。

「ちょっと、トイレに」

用はなかったが、とりあえずそう言い訳して、前宮と別れた。

誰もいないトイレで、手を洗ってから教室へ向かった。

教室はいつも通り騒がしく、生徒たちが談笑していた。僕は喧騒を掻き分けて、自分の席に座った。

「今日は遅かったな」

すると、弘樹がこちらに体を向けて話しかけてきた。

「いろいろあってね」

僕は曖昧に答えて、事情は話さなかった。

「それはそうと、今日から噂になってることはない?」

週末のことが心配になり、弘樹に聞いてみた。

「珍しいこともあるもんだな。いつもは噂話なんて聞き流してるのに」

この学校は噂好きの人が多く、噂話が毎日のように更新されていた。

「いいから、教えて」

「そうだな。隣のクラスの海淵っているだろ」

「誰?」

「ほら、角刈りのボディービルダーだよ」

「ああ、あの筋肉質な人」

「あいつな、今回の争奪戦に出れないらしい」

「なんで?」

「練習に張り切りすぎて、筋を痛めたんだとよ」

「馬鹿だね」

「全治2ヶ月という噂だ」

「えらく長いね」

「まあ、あくまで噂だから、本当かどうかはわからないけどな~」

最後は流すように答えると、本鈴が鳴った。

HRが終わり、周りの生徒が教室の移動を始めた。一時限目は別教室なので、弘樹と一緒に教室を出た。

「他にはないの?噂話」

「今日はえらく食いつくな~」

「そうだね、僕も異常だと思うよ」

「そんなに自虐するなよ」

落ち込んでいる僕に、弘樹が気遣ってくれた。

「そうよね。異常な時は誰にだってあるわ」

突如、その会話に横槍が入った。

驚いて振り返ると、後ろに前宮がいた。

「どうかした?」

前宮が不思議そうに首を傾げた。僕たちは見合って、お互いに目配せをした。

”どういうことだよ”

電波は伝わってこなかったが、弘樹の思いは伝わってきた。

『不明だよ』

日頃の癖もあり、僕の方は電波を送った。それが伝わったのかどうかは知らないが、弘樹が変な顔をしていた。

「ほ、他の噂話は知ってる?」

僕は、気を取り直して話を進めた。

「お、おう。でも、もう一つぐらいしかないぞ」

弘樹が動揺しながら、僕の話に乗ってきた。

「なら、それを教えて」

「候補生が生徒会長という噂が流れている」

それを聞いて、体がビクッと反応してしまった。

「えっ」

なぜか後ろの前宮から、驚きの声が聞こえてきた。

「生徒会長の顔ぐらいは・・って知らないか」

弘樹が何かを思い出したように、途中で言葉を変えた。

「えっ、あ、ああ。まあ、知ってるといえば知ってる」

「どうした?歯切れが悪いな」

僕の動揺に訝しげな顔をした。

「前まで知らなかったけど、最近知ったみたいな感じだね」

「要は最近会ったってことか?」

会ったというより、待ち伏せされていただけだった。

「えっ、ん、うん、そんなところ」

事実が言えない気まずさから顔を背けた。

「でも、投票した人が候補生になったことは、それはそれで嬉しいもんだな」

「えっ!」

弘樹の発言に驚きの声を上げた。

「ん、どうした?」

「僕、会長に投票したの?」

「へっ?したじゃん。前宮かなえ。生徒会長の名前だぞ」

「そうなの?初耳だよ」

「最近、会長に会ったんだろう。名前は聞かなかったのか?」

「会うことと名前を知ることは関連しないよ」

「まあ、そうだけど」

僕たちは移動教室に入り、席へ向かった。移動教室での席順は自由で、僕ら二人はいつもの定位置に座った。

すると、前宮が当たり前のように僕の隣に座った。その席は、いつも男子生徒が座っていた。

「あの・・・前宮」

この異常な行動に、僕は恐る恐る声を掛けた。

「何?」

「いつもと席が違うんじゃないですか?」

「席は自由なはずでしょ?」

「まあ、そうですけど・・・」

そう言われると、何も言えなかった。周囲のクラスメイトが不思議そうな顔で、こちらに視線を送っていた。

「なんか目立ってるな」

弘樹が居心地悪そうにソワソワしていた。

「そうだね」

実際、僕も居心地が悪かった。

いつも僕の隣に座っていた男子生徒が入ってきて、困惑した顔でその場で立ち止まった。

本鈴が鳴り、男子生徒は前宮がいつも座る席に歩いていった。それを見て、僕の方が罪悪感を感じてしまった。

授業はいつも通り進んだが、隣に前宮が座っていることで、かなり違和感のある授業だった。

その授業が終わり、教室に戻る途中も後ろから前宮が黙ってついてきた。僕と弘樹は後ろを気にして、会話もないまま教室に入った。

前宮が自分の席に座るのを見て、僕たちから溜息が漏れた。

「どういうことか説明を求める」

「僕にもちょっとわからないよ。唯一、言えることは前宮と今日友達になったことぐらい」

「は?」

これに弘樹が、口を開けて目を丸くした。

「僕も吃驚してるよ」

「あれ以来、接点あったっけ?」

「まあ、一回だけあったかな」

「そこで好感を持たれたとか」

「さあ?そんな感触はなかったけど」

思い返しても、そんな反応は見受けられなかった。

「春希の感触は、正直当てにならないからな~」

「それは否定できないね」

僕は頬杖を突いて、溜息交じりに同意した。

「本人に聞けば早くない?」

「聞けるか!」

さすがにこの極論は、即答で切り捨てられた。

授業中、前宮が急接近してきた意図をいろいろ考えてみたが、どれもしっくりくるような理由は浮かばなかった。

授業が終わり、昼休みになった。

「売店でパン買ってくるから、一緒に食べようぜ」

弘樹が席を立ち、気さくに誘ってきた。

「わかった。食べながら待ってる」

「食べずに待っとけよ」

僕の軽口にすかさずつっこんできた。

「早く行かないと混むよ」

僕はそう言って、弁当を食べ始めた。

「おまえほど友達甲斐のない奴を俺は知らないぜ~」

弘樹は悲哀な演技をして、早足で教室から出ていった。僕の友人は、実にノリのいい人だった。

「隣、いい?」

弘樹が出ていくと同時に、横から声を掛けられた。

「え?」

驚いて顔を上げると、前宮が弁当箱を持って立っていた。

「だ、ダメかな?」

僕の返事がないことに不安を覚えたのか、少し悲しそうな顔をした。

「その席は僕の席ではないですから、僕が判断することはできません」

「それもそうね」

僕の率直な答えに表情が戻り、空席の机をほんの少し僕の方に寄せてきた。

「篠沢は、いつもお弁当だね」

そう言いながら、弁当箱を開けて食べ始めた。

そして、沈黙が場を包んだ。

「・・・あ、あの」

さすがに居心地が悪くなり、前宮に声を掛けた。

「ん、何?」

前宮が箸を止めて、僕の方に顔を向けた。

「やっぱり、なんでもないです」

声を掛けたはいいが、何を話していいかわからず、話すことを諦めた。

しばらくして、弘樹が教室を入ってきた。僕の席に近づくにつれ、歩行がゆっくりになり、僕の机の前で足を止めた。十中八九、前宮が原因だった。

「待ってたよ」

前宮のせいで、弁当の中身が半分も減っていなかった。

「お、おう、悪いな」

僕の軽口に乗れないぐらい動揺しているようで、弘樹の返しが単調だった。

そして、重苦しい空気が三人の間に漂っていた。

「なんか話して」

この沈黙に耐えられず、弘樹にそう促した。

「この空気でか!」

この無茶振りに、さすがの弘樹も声を荒げた。

「頼むよ。僕にこの空気を和ます話術はないから」

「俺にもない!」

このやり取りを前宮は意にも介さず、黙々と食事を続けていた。

そんな重苦しい空気の中、校内放送が流れてきた。

「生徒のお呼び出しをいたします」

その声は、どこかで聞いたことがあった。

「2年の篠沢春希。至急、生徒会室まで来てください」

会長の声だった。クラス中の生徒の視線が僕に集中した。校内放送で呼び出すなんて非常識極まりなかった。

「なんか呼ばれてるぞ」

弘樹が驚いた様子で僕を見た。

「そうだね」

それに対して、素知らぬ顔で食事を続けた。

「行かないのか?」

「行かない」

嫌な予感というか、絶対嫌なことになることは目に見えていた。

10分後、会話のない食事を終えて弁当箱を鞄にしまった。その間、前宮は何も言わず、ただ僕の隣に座っているだけだった。

「なんで来ないのよ!」

怒号と共に、会長が教室に入ってきた。

そして、僕を見つけて大股で近づいてきた。

「呼ばれたんだから来なさいよ!」

会長が怒りに任せて、僕に掴みかかってきた。表情から察して、かなり怒っているようだ。

「用があったのでいけなかった」

「えっ?そうなの」

僕の泰然自若とした態度に、一瞬で怒りが静まった。

「ええ」

「用はなんだったの?」

「食事」

僕の答えに怒りが再燃したようで、眉間に皺を寄せて、奥歯を噛み締めた。

「私は、食べずに待ってたのに!」

「今からでも遅くないよ。まだ休憩時間はあるから」

「そういう問題じゃないわよ」

「問題提起したのは会長なんだけど」

「なっ!この状況で、揚げ足取られた」

思わぬ指摘に、会長が怯んで後退した。

「姉さん、私のクラスで醜態を晒さないで」

前宮が勢いよく立ち上がって、会長を諌めた。この予想外の介入に、僕は唖然とした。

「あれ・・ノゾミン?このクラスだったけ?」

僕以外に眼中になかったのか、前宮を見て驚いていた。

「そのあだ名はやめてって言ってるのに、いつまで経ってもやめてくれないのね」

前宮は物凄く冷たい目で、会長を見下げた。この二人の会話を聞く限り、姉妹のようだった。

「だって、この呼び方がしっくりくるんだもん」

その視線を流すように、軽い口調で主張した。その態度に、前宮が落胆の溜息をついた。

「ところで、姉さん。篠沢に何の用なの?」

「え?まあ、いろいろとね」

さすがに内容は言えないようで、言葉を濁しながら視線を逸らした。

「また、悪巧み?変わらないね」

「悪巧みなんて人聞き悪いな~」

二人特有の会話に入ったところで、逃げるチャンスだと思い、ゆっくりと席を立って、中腰で会長の脇を抜けようとした。

「今回は生徒会長として、呼び出しただけよ」

会長は前宮から顔を背けず、逃げようとした僕の肩を後ろ手に掴んできた。

僕はそれを振り払って、早足で逃げ出した。

「って、ちょっと待ちなさい!」

後ろから会長の声が聞こえたが、耳を貸さず逃走した。

「ねぇ~。まだなの~?」

すると、教室のドアから島村先輩が顔を出した。思わぬ伏兵に、驚いて足を止めた。

「あ、篠沢君、こんにちわ」

島村先輩が僕に対して、礼儀正しく挨拶してきた。

「な、なんでいるんですか?」

「なんでって・・篠沢君のクラス教えたの私だから」

「勝手に情報漏洩しないでくださいよ」

「私は、友人の頼みを無碍にできないんだよ」

「そのせいで、とばっちり食らったことを忘れたんですか」

「それは・・思い出したくない」

これには少し顔を赤らめて、僕から視線を逸らした。

「会長に乗せられるなんて、学習能力が欠如してますよ」

「ふふ~~ん。そうやって、私たちを仲違いさせようとしても無駄よ。そんなことで、かなえとの友情は揺るがないんだから」

言っている意味が分からず、僕は混乱してしまった。

「あ、あの・・・何の話ですか?」

「かなえが言ってたのよ。篠沢君は、私たちの仲を険悪にさせようとしてるってね」

週末の出来事をどう解釈すれば、そこに行き着いたんだろうと頭を抱えた。というか、島村先輩をどう言い包めたかの方が気になってしまった。

「・・・僕は、初めて先輩が馬鹿だと思ってしまいました」

「な、なんでよ~」

僕の哀れみの表情に、島村先輩が半歩後ずさった。

「ダメよ、美雪。彼に呑まれないで」

会長が僕の肩に手を置いて、島村先輩に言い聞かせた。

「はっ、そうだった。危うく洗脳されるところだった」

「洗脳・・って」

その発言には呆れるしかなかった。

「じゃあ、用も済んだみたいだし、生徒会室に行こっか」

会長がノリノリで僕の肩を叩いた。

「断ったらどうなるのかな」

「さらに、クラス中の注目を浴びることになるかもね~」

そう言うと、視線だけを横に向けた。会長の後ろから、クラスメイトの視線が痛いほど伝わってきた。

「はぁ~、仕方ない」

これ以上、目立つことは避けたかったので、会長に同行することにした。

僕たちは渡り廊下を通って、隣の校舎にある生徒会室に入った。

部屋は教室の半分で、正面の会議机には生徒会長と書いてある札が置かれていた。その両脇には四つの学習机があり、副会長、書記、会計、庶務と書いてある札が置かれていて、各机にはパソコンが五台置いてあった。

会長は、机のコに字になった中央で立ち止まって、勢いよく僕の方に振り返った。

「さて、答えを・・って、なんでノゾミンも来てるのよ」

それに僕も驚いて振り返ると、後ろに前宮が立っていた。ついてきていたことに全然気づかなかった。

「問題あるの?」

前宮は、無表情で返事をした。

「ノゾミンは、関係ないから」

「篠沢が関わってるなら関係ある」

「へっ?彼とどんな関係なの?」

「と、友達」

会長の疑問に、少し恥ずかしそうにその言葉を口にした。

「と、友・・達?高校に上がって、一人も家につれてきたことないのに?」

「さ、最近できたのよ」

前宮が表情を引き攣らせて、会長から視線を逸らした。

「ふう~ん、珍しいわね。でも、その程度の間柄なら関わって欲しくないわね」

「断るわ。姉さんが関わっているのなら見過ごせない」

「よっぽど気に入ってるのね」

「そ、そんなことない!」

会長の言葉に慌てた様子で口調を強めた。

「それより、なんで島村先輩もいるんですか?」

この会話に入ると、流れが僕に向かう気がしたので、軽くスルーして島村先輩に話を振った。

「へっ?だって、私も関係者だし」

「もう用済みでしょう」

「・・・篠沢君の言葉には棘しかないわね」

島村先輩が口元を引き攣らせて、僕を非難してきた。その横で、姉妹の言い合いが過熱してきた。

「会長」

二人の話が途切れそうにないので、割って入ることにした。

「な、何よ」

急に入って来られたことに、会長が少し戸惑った表情をした。

「拒否するから教室に戻っていいかな?」

「私との話し合いは、最初から考慮してないみたいな発言ね」

「そうは言っても、もう10分しかないけど」

正面の掛け時計を見て、会長にそう指摘した。

「あなたが呼んでも来なかったからでしょ!」

「食事を優先しただけなんだけど」

僕は視線を逸らして、小声で愚痴った。

「何か言った?」

これには会長が、キレ気味に詰め寄ってきた。

「なんでもないよ」

こじれそうだったので、明確に伝えることはやめた。

「ところで、この3日で僕を説得できる案があるの?」

問答では再び堂々巡りになりそうだったので、結論から聞いてみることにした。

「あるわ」

「なら、それを聞いて判断するよ」

「あなたの望みを私が叶えるわ」

急に真面目な顔で、僕の顔をじっと見つめた。僕は、その目力に気圧されてしまった。

「神の真似事?」

「違うわ。あなたが私に対してのお願い事よ。それ以外は不可よ」

「なら、僕から手を引いて欲しい」

「それは無理。もうあなたが気に入っちゃってるし。それに交渉自体が破綻するでしょう」

会長は、恥らいを見せずに堂々と言い切った。それを聞いて、僕は大きく溜息をついた。

「仕方ない、別のお願いをさせてもらおうかな」

少し間を置いてから、会長と目を合わせた。

「何?」

「お金が欲しい」

これで手を引いてくれることを期待して、下卑た願いを口にした。

「いくら?」

これには茶化すことなく、真顔で聞き返してきた。

「嘲弄しないの?」

「ん、なんで?」

「低俗の要求だから、馬鹿にされると思った」

「低俗?私は、金銭のやり取りを低俗と思ったことはないわ。まあ、だからと言って高尚とも思っていないけどね」

どうやら、中間だと思っているようだ。

「そう。ちょっと意外だったよ」

「で、いくらなのよ」

「そうだね。三千万かな」

一般の高校生では、到底無理な金額を提示した。

「三・・千・・万か」

それを聞いて、会長が目を閉じて黙考した。

「いいわよ」

そして、軽い口調でそれを承諾した。

「条件はあるけど、これで交渉成立ね」

会長が笑顔で、手を差し出してきた。僕は唖然として、差し出された手の意味を理解できなかった。

「どうしたの?」

「あまりに簡単に聞き入れるから。ちょっと動揺している」

この条件は諦めを促すものだった為、受け入れることは想定していなかった。

「簡単とは心外ね。身銭を切ることは、将来への大きな損失なのよ」

「だったら、尚更理解できないね」

「一応、条件付なのを忘れないでね」

「えっと・・・その条件って・・何?」

正直聞きたくなかったが、恐る恐る聞いてみた。

「一つ目は、三千万を譲渡するには少なくとも15年は掛かる」

会長は、指で数字を表しながら言った。

「二つ目は結婚すること。この二つは絶対条件ね」

「結・・婚?」

予想外の条件に開いた口が開かなかった。

「15年の理由は?」

結婚のことは触れたくなかったので、年数のことを聞いた。

「将来、15年でそれぐらい稼ぐつもりだからよ」

「見込みがあるってこと?」

「自分の将来でしょ。思い通りにしかならないわよ」

「既に将来設計をしてるってことだね」

「当たり前でしょ。だから、15年未満では三千万は稼げないわ」

「どんな方法でも?」

「体を張っても無理ね。まあ、美雪なら軽くいけると思うけど」

会長は、島村先輩を見て言い切った。

「え?わ、私?」

突然の振りに、島村先輩が戸惑いの声を上げた。

「逆に、うまくいくとも限らないと思うけど」

「馬鹿ね。そこは臨機応変に行動するわよ」

「それじゃあ、思い通りじゃないね」

「そうかな?目的のために行動することが思い通りよ。そう思って行動しているんだから」

「屁理屈だね」

「そうね。でも、私が動かせるのは意思と行動だけだから、そこに理屈なんて必要ないわ」

会長は僕を見つめたまま、毅然とした態度で言った。

「で、結婚する理由は?」

僕は聞きたくなかったが、島村先輩が食い気味に聞いた。

「だって、結婚しないと贈与税がかかるじゃん」

会長は、当然のように答えた。税金の仕組みは最近本で読んでいたので、大いに納得できた。

「意外だね。僕との交渉に15年の人生を費やすなんて」

「話すまでは、そこまで価値はなかったけどね」

「同感ですね。僕も会長に少し敬意を持って、言葉遣いを敬語に直しましょう」

このクラに来て、ここまで我を通す人は見たことがなかった。ナルで育った僕としては、利他主義よりも利己主義の方が尊いと思っていた。

「・・・えっ!あれ?さっきまでタメ口だったっけ?」

その事実に驚いて、島村先輩に聞いた。

「え、うん。私もさっき気づいた。話してる時ずっとタメ口だったよ」

「き、気づかなかったわ。い、いつからなの?」

会長が一驚しながら、僕に聞いてきた。

「会長の暴挙の後からです」

「・・・あの時か」

少し視線を上に向けて、キスのことを思い出していた。

「あの後からずっとタメ口だったの?」

「はい」

「そ、そう・・違和感なかったわね」

会長は、頭を掻きながら呟いた。

「敬語の方がいいですか?」

「いまさらだから、もうタメ口でいいわ。なんか後輩にタメ口なんて新鮮だしね~」

「変人だね」

「タメ口は許したけど、暴言までは認可してないわよ」

「これは性分だよ」

軽く返すと同時に、予鈴がなった。

「あ、もう戻りますね」

「ちょっと、まだ話は終わってないわ」

「この話はなかったことにしようと思う」

「えっ!なんで?」

「結婚の条件が呑めない」

そう言って、生徒会室から出ようとすると、会長に制服を掴まれた。

「まだ、何かあるの?」

「ど、どうすれば・・受けてくれるの?」

会長が急にしおらしい態度になった。

「他あったってくれないかな」

少し違和感を覚えたが、ここは主張を通すことにした。

「ヤダ」

しかし、その頼みは甘え声で一蹴された。しかも、涙声で。

「姉さん、我侭言わないで。本人も嫌がってるから諦めて」

これには前宮が、見兼ねたように加勢してくれた。

「ヤダ!」

これが感情を揺さぶったようで、涙目で駄々をこねだした。

「それじゃあ、私のファーストキスが無意味になるでしょ!」

抹消したい事実を、前宮の前で暴露されてしまった。

それを聞いた途端、前宮が素早く僕の正面に立って威圧してきた。

「どういうこと?」

表情は微笑していたが、目の奥は怒りに満ちていた。

「ご、強引にされました」

詰まり声で答えると、前宮が素早く会長の方に振り返った。

「どういうこと?」

「え、え~と、男を落とすには、キスが効果的って載ってたから・・・」

さっきまで泣きそうだった会長が、一瞬で怯えた表情になった。

「女性誌にでも載ってたの?」

「う、うん」

「初対面でのキスは、普通嫌われるわよ」

この短絡的な理由には呆れたように指摘した。

「え!そうなの?」

意外でもないことに、会長が驚いていた。

「姉さんは、なんでも真に受けすぎよ。少しは疑念を持った方がいいわ」

「う~ん、疑念か。女性誌に疑念は持ったことないね~」

会長が視線を上に向けて、軽々しく言い切った。

「そう・・なんだ。一応言っておくけど、公式に出てる情報がすべて正しいとも限らないわよ」

前宮が哀れみの目で忠告した。

「しょ、しょうがないじゃない、男性経験ないんだから」

会長が拗ねたように口を尖らせた。

「それより、キスした経緯は何?」

前宮が話を戻して、積極的に顛末を聞いてきた。

「あ、あの・・・僕、もう戻りたいんですが」

本鈴まで1分しかなかった。

「じゃあ、私も」

これには島村先輩も便乗してきた。

「ちょっと待ってよ。話が終わってないって!」

会長は慌てて、僕を呼び止めてきた。

「でも、遅刻するし・・・」

「じゃ、じゃあ、また放課後にここに来て」

「わかったよ」

会長のあまりのしつこさに渋々そう答えた。

僕が生徒会室を出ると、本鈴が鳴ってしまった。

急ぎ足で教室に入ると、クラスメイトに注目されたが、教師はまだ来ていなかった。僕は、胸を撫でおろして席についた。

そのすぐ後に、前宮も息を切らせながら、教室に入って来た。僕を気にしているのか、何度か視線をこちらに向けながら席についた。

授業の準備をしていると、弘樹が僕の方に振り返った。

「何話してたんだ?」

「言えない」

「だろうな~。いいな~」

弘樹が凄く羨ましがっていたが、僕としては彼の方が羨ましかった。

本鈴から5分後、教師が入ってきて、授業が始まった。

第六話 非日常

授業中、僕は会長からどう言い抜けれるかを考えていた。いろいろ思いついたが、会長の意思の強さを考えると、失敗する可能性が高かった。

結局、答えが見つからないまま、帰りのHRが終了した。

「どうしようかな~」

「ん、何が?」

僕の独り言に、弘樹が反応した。

「行きましょうか」

いつの間にか、僕の席の横に前宮が立っていた。弘樹も驚いて、彼女を見上げた。

「なんでもないよ」

弘樹にそう答えて、鞄を持って立ち上がった。

「前宮も来るんですか?」

「勿論。まだ聞けてないし」

家で聞けばいいと思ったが、ここは黙っておくことにした。

「用があるから先に帰るね」

「お、おう」

前宮が気になるようで、弘樹から生返事が返ってきた。

教室を出て、渋々生徒会室へ向かった。

「前宮に聞きたいことがあるんですが」

そこへ向かう途中、前宮に相談しておくことにした。

「何?」

一歩後ろにいる前宮から、不思議そうな声が返ってきた。

「会長は、どうすれば断念してくれますか?」

姉妹であるなら、会長の性格を熟知していることを期待して、打開策を求めた。

「基本的には難しいと思う。姉さんは頑固だから、一度決めたことは無理やりにでも押し通すわ」

「それを聞くと、前途多難ですね」

「姉さんは、難攻不落の堅物だから、対立はしたくないわね」

「僕もいろいろ言葉で言い包めようとしましたが、ことごとく失敗に終わりましたよ」

「姉さん、基本マゾだからね」

それを聞いた瞬間、僕の足は生徒会室とは真逆の方向に向かった。

「ちょ、ちょっと、どこ行くの?」

すると、前宮が戸惑った様子で、僕を追いかけてきた。

「僕は、天敵には近づかないようにしています」

「マゾは天敵なの?」

「僕にとっては、最悪の相性です。どんな痛烈な言葉でも喜んで受け入れる。これでは、もう勝ち目がありません。狂人の洗脳は、不可能と同種ですからね」

「マゾをここまで痛烈に批判した人を初めて見たわ」

「という訳で、武活に行きます」

僕は、運動場へ向かって歩き出した。

「でも、いいの?」

「何がですか?」

「明日、絶対クラスに来るわよ」

前宮の言葉に、今日の昼休みの出来事を思い出した。

「姉さんって、かなり執念深いから、付け回しが過激になると思うけど」

その忠告には、自然と足が止まった。前宮も同じように足を止めた。その後ろを歩いていた数人の生徒が、僕たちを避けて横を通っていった。

「ど、どうすればいいんでしょうか」

「少なくとも、生徒会室には行った方がいいと思う。私も加勢するから」

「そうですか。それは助かります」

その申し出は本当に有り難かった。

「でも、一つだけ条件があるわ」

「条件?」

「そ、その・・醜態晒すかもしれないけど、き、嫌いにならないで欲しいの」

僕の答えを待たず、恥ずかしそうに条件を口にした。

「醜態・・晒すんですか?」

「姉さんと話すと、感情が押さえられないから、無意識に暴言吐くの」

「・・・き、気にしませんよ」

少し考えた結果、背に腹は変えられないと判断した。

「あ、ありがとう」

前宮は少し照れて、僕から視線を外した。

僕は覚悟を決めて、重い足取りで生徒会室へ向かった。

会話もないまま生徒会室に着き、ドアの前で足を止めて、深呼吸してからドアをゆっくりとスライドさせた。

正面の会議机では、会長がパソコンで何か作業していた。そして、なぜか庶務席で島村先輩もパソコンを眺めていた。生徒会室には、この二人しかいなかった。

「やっと来た」

会長が僕を視認すると、溜息をつきながら立ち上がった。

「遅いじゃない」

「ごめん。いろいろと葛藤してた」

「何とよ?」

「武活に行くか、帰宅するかを」

「せめて、ここに来ることを悩みなさいよ!」

僕の冗談に、会長が鋭くつっこんだ。

「武活に行っていい?」

「ダメだよ!」

「前も休んだから、連続で休むのは気が引けるんだけど」

とりあえず、ここは真っ当な言い訳をしてみた。

「大丈夫よ。ちゃんと二人には説明してるから」

島村先輩がパソコンを閉じて、こちらを見上げた。

「なんでいるんですか?」

余計なことをした島村先輩に嫌味を込めて尋ねた。

「なんでって、篠沢君の困惑した姿を見るのが楽しいからだけど」

その嫌味を軽く流すように、さらっと返してきた。

「人の不幸を楽しむなんて、趣味が悪いですよ」

「人をいじめるのも、趣味が悪いと思うけどな~」

島村先輩が変な切り返しをしてきた。

「まあ、確かに人をいじめるのも趣味が悪いですね」

この意見には、僕も大いに賛同した。

「なっ!日頃の私への言動をいじめと思ってない!」

「そんなこと思ったことありませんよ。あれはただの助言です」

「その助言に暴言も混じってるでしょ!」

「精神力も鍛えられるじゃないですか」

「その前にうつになるわよ!」

「先輩は、人の精神を甘く見すぎですよ」

「篠沢君は、私の精神の脆さを知らないのよ」

「大丈夫ですよ。まだ、うつになってないじゃないですか」

「まだって、いずれなるみたいな言い方やめてくれない」

「過剰に捉えないでくださいよ。話が終わらないじゃないですか」

僕はそう言って、横の二人に目を向けた。会長は微笑ましい表情だったが、前宮は複雑な顔でこちらを見ていた。

「ねっ、恋人同士みたいでしょ」

「う~~ん、恋人というより漫才師みたい」

会長の意見に、前宮が悩んでから感想を口にした。

「ま、漫・・才・・師?」

それを僕は軽く聞き流したが、島村先輩の方はショックを受けて固まった。

「さっさと本題に入らない?」

「それは私の台詞だと思う」

僕の促しに、会長が苦言を呈してきた。

「細かいことは気にしない方がいいよ」

「そうね。こんなことで目くじらを立ててたら話が進まないもんね」

会長が気軽に切り替えて、僕に向き直った。

「さあ、願いを言いなさい」

そして、僕に対して尊大な態度で両手を広げた。

「確認したいことがあるんだけど」

少し気になることがあったので、そっちを優先させた。

「・・・この演出かなり恥ずかしいんだけど」

会長が両手を広げた状態のまま、表情を引き攣らせた。

「でしょうね。見てるこっちも恥ずかしいよ」

「くっ!こんな恥辱は初めてだわ」

僕の淡泊な返しに、悔しそうな顔で脱力した。

「自滅ね」

それに追い打ちを掛けるように、前宮が冷ややかな言葉を浴びせた。

「で、確認したいことって何?」

会長が半ば投げやりに聞いてきた。

「会長は、諦めるという選択肢はないかな」

「ないわね」

あまりにも即答で、取り付く島もなかった。これでは前宮の助力も意味をなさないことを悟った。

「わかった。このまま付き纏われるのも嫌だし、承諾するよ」

仕方がないので、授業中思いついた最終手段を使うことにした。

「えっ!本当!」

僕の渋々の合意に、会長が大喜びした。

「え、い、いいの?」

隣の前宮が心配そう問い掛けてきた。

「結果は覆りそうにないですから」

「そうかもしれないけど・・・まだ、私何もやってないのに」

前宮が不満そうに呟いた。何もせず受け入れたことに納得がいかないようだった。

「ところで、お願いはまだ聞いていないんだけど」

会長が少し不安そうに聞いてきた。

「そうだね。会長への頼みは、二つかな。一つ目は優勝しても恋人にならないこと」

それを聞くと、会長の表情が強張った。

「それは無理かも」

「どうして?」

「争奪戦のルールだからよ」

「ルール?」

「そっ、規則。優勝した者は、最低1ヶ月は恋人になること。それに恋人になったら報道部が密着して、二人の行動を逐一報告するのよ。まあ、学校にいる間だけだけど」

「冗談?」

「マ・ジ」

会長がゆっくりと一語ずつ間を置いて言った。

「そんなルールあったっけ?」

「男子は、投票用紙が配られたでしょ」

「ええ」

「あの投票用紙の裏の二項目に書いてあったはずだけど」

「えっ!」

「ちなみに、投票することはその規則に同意することを意味しているわ」

「くっ、見落としてた」

自分の注意不足に、悔しさが込み上げてきた。言われてみれば、確かに投票用紙の裏に何か書かれていた気がする。

「ふ~ん、噂は本当なんだ」

前宮が会長の横で一人納得していた。

「ん、何が?」

これに会長が、首を傾げた。

「噂になってるわ。姉さんが候補生になったって」

「ああ、あれを流したのは私だからね」

「はっ?」

会長の答えに、前宮が唖然とした。僕と島村先輩は絶句して、言葉が出てこなかった。

「あれ・・流したの・・姉さん?」

頭の整理が追いつかないのか、前宮の言葉が途切れ途切れになった。

「そうよ」

「な、なんのために?」

「自慢したかったら」

「姉さんは子供かっ!」

会長の軽はずみな行動に、前宮が怒鳴って掴みかかった。

「な、何よ~。いいじゃない別に~」

怒られたことに動揺しながら、拗ねたように口を尖らせた。

「でも、ちょっと待って。候補生になったことと篠沢がどう関係してるの?」

前宮が基本的なことを尋ねた。

「え?ああ、ノゾミンには説明してなかったっけ?簡単よ、私の為に優勝してって頼んだのよ」

「た、頼んだ?」

「そう、キスして頼んだの」

「頼み事するのに・・・キス?」

経緯を理解するために復唱していたが、訝しい表情は直らなかった。

「あまりに口がうまいから、説得できなかったのよ」

「そう・・なんだ」

「でもさ~、キスしたら全然喜ばないし、美雪にキスするし、彼の行動が予測不能すぎて戸惑うばかりだったよ」

それは僕の台詞だった。

「え、美雪先輩?」

前宮が驚きながら、島村先輩を指差した。

「そうだよ」

「キス・・したの?」

「うん」

「なんで?」

「意趣返しだって言ってた」

会長が答えると、前宮が真顔で僕に近づいてきた。

「どういうこと?」

数センチまで接近して、僕を睨んできた。

「な、何が?」

近すぎて焦点が合わず、後退してしまった。

「なんで美雪先輩にキスしたの?」

横にいた島村先輩を指して、語彙を強めた。

「僕が標的になったのは、島村先輩のせいだったからですけど」

「それだけ?」

「は、はい」

「そう・・・ちょっと屈んで」

前宮が言葉を区切って命令してきた。

「はい?」

これには意図がわからず首を傾げた。

「いいから、屈んで!」

今度は少し声を荒げて、再度命令してきた。

「は、はい」

恐怖から言われた通りに屈むと、前宮と顔を合わせるかたちになった。

すると、前宮が強引にキスしてきた。

「な、何するんですか!」

僕は、唇を押さえて後ろに下がった。

「理由はないわ。強いて言えばムカついたから」

「なんですか。その感情的な理由は!」

「姉さん。こういうことだから、諦めてくれない?」

僕の怒りを無視して、会長にそう願い出た。

「ふうん、なるほど。友人の為に体を張ったってところね。残念だけど、対等に立っただけでは無理よ。それなら、美雪にキスした時点で見限ってるわ」

「それは・・・そうだね」

前宮が落胆して溜息をついたが、不思議と満足そうにも見えた。

その後、会長と前宮の話が脱線していき、不満のぶつけ合い始めた。

「なんか、死にたくなってきた」

「お、落ちついてよ。よくよく考えたら嬉しくない?」

僕の深刻さを察したのか、島村先輩が慌てて宥めてきた。

「嬉しくないです」

「そ、即答するんだ」

僕の断言に、島村先輩が苦笑いをした。

「口洗って来ていいですかね」

「私に言われても困る。二人に聞いてみたら?」

口論している二人を指して、僕にそう言った。

「なんか間に入りづらいですね」

さすがに、この罵り合いに割って入る勇気はなかった。

「そうだね。私も無理かも」

口論はかなりヒートアップしていて、島村先輩も断言するほどだった。

「なんか長引きそうなので、ちょっと口洗ってきますね」

「うん。いってらっしゃい」

今度は止めることなく、僕を送り出した。

生徒会室を出て、近くの冷水機まで行くと、女子生徒が水を飲んでいた。僕は、少し離れた場所で待つことにした。

すると、僕が来た方向から一人の男子生徒が歩いてきた。制服の一部の色からして3年生のようだ。

「君。今、生徒会室から出てこなかった?」

その男子生徒が僕に声を掛けてきた。少し頼りなさそうな顔で痩せ細った体系だった。

「え、ええ」

僕と同じような人見知りタイプに見えたので、声を掛けてきたことに動揺した。

「あ、あの・・・会長は何をやっているんですか?」

聞くことを悩んだのか、少し躊躇いが見受けられた。

「えっと・・どちら様ですか?」

「あ、すみません。僕、生徒会書記の新島といいます」

「生徒会の人でしたか」

「はい。今日は生徒会室を使うから、解散と言われました。争奪戦に向けてやることが山ほどあるのに、いったい何を考えているのかわからなくて困ってるんですよ」

それを聞いて、会長に対しての疑念が強くなった。

「そ、そうなんですか。大変ですね」

「そうなんですよ。このままでは、争奪戦までに作業が終わらないので、別の教室を借りて作業をしてますよ」

先程とは打って変わって、強い口調で愚痴ってきた。

「それで、会長は生徒会室で何やってるんですか?」

「話し合いですよ」

「話し合い?争奪戦のことですか?」

「え、ええ、まあ」

あまりにも私情的なことに、僕の方が罪悪感を覚えた。

「なら、なぜ僕たちを追い出す必要があるんでしょうか?」

「さ、さあ」

内容は言えるはずもなく、曖昧に答えることしかできなかった。

「そ、そろそろ戻りますね」

これ以上、質問されるのは危険な気がしたので、生徒会室に戻ることにした。

「そうですか。あの・・終わったら声を掛けるよう言ってくれませんか。生徒会室の三つ隣の多目的教室にいますので」

「わかりました。伝えておきます」

「ありがとうございます」

新島先輩が会釈して、冷水機の方に歩いていった。僕は口を洗うのを諦め、生徒会室に戻ることにした。

生徒会室に入ると、会長が僕に気づき、不機嫌そうな顔で迫ってきた。

「どこ行ってたの?」

そして、ふて腐れたように聞いてきた。後ろで前宮が不安そうにこちらを見つめていた。

「喉が渇いたから水を飲みに」

なぜか前宮の前では、口を洗いにとは言えなかった。

「それより、廊下で書記の新島先輩に会ったけど」

「えっ!」

その名前に、会長は驚きの表情をした。

「か、帰ってなかったの?」

「ええ、作業が山積みなのに何考えてるんだって、愚痴ってたよ」

「うっ!」

その反応を見ると、仕事が山積みなのは事実のようだった。

「あと、終わったら声を掛けて欲しいって言ってたよ」

「え、どこにいるの?」

「三つ隣の多目的教室で作業中みたい」

「そう・・・ちょっと行ってくるわ」

会長が少し間を置いて、ここを出て行こうとした。

「どこ行くの?」

「新島に帰れって言ってくる」

「頑張っている人に帰れって言うの?」

さっきの新島先輩を見ていると、可哀想に思ってしまった。

「最低ね」

前宮が僕の言葉に輪を掛けて、会長を非難した。

「え・・だ、だって・・・」

僕と前宮の蔑みの眼差しに、会長がたじろいだ。

「かなえを責めないでっ!」

その会長に同情したのか、島村先輩が間に割って入ってきた。

「最近、生徒会が忙しくて休みがなかったから、これを機に休まそうとしたの」

「そ、そうなのよ!みんな疲れてるから労ったのよ!」

島村先輩より会長の弁解の方が必死だった。

「ふぅ~ん」

「へぇ~」

それを見て、僕と前宮は会長に白い目を向けた。

「なんか島村先輩の後で言われると、嘘っぽいね」

僕は、なんとなしに思ったことを言ってみた。

「ほ、本当だよ!信じて!」

会長の絶叫にも似た叫びが生徒会室に響いた。その叫びは痛々しく悲痛なものに見えた。

「か、かなえ、落ち着いて」

「だって・・だって・・」

「大丈夫、みんなわかってるから」

島村先輩は、今にも泣きそうな会長を思いっきり抱きしめた。

「なんか傍から見ると、僕たちが最低に見えますね」

「姉さんは、涙脆いから最終的には周りに擁護されるのよ」

「マゾじゃないんですか?」

「言葉責めに弱いくせに、懲りもせず何度も繰り返すのよ。月に四、五回はザラにあるわ」

前宮の話を聞く限り、内面と外面では正反対の性格のようだった。

「だからマゾ・・ですか。これはどちらかと言うと、ミュンヒハウゼン症候群じゃないですか」

「ん?ああ、確か相手の同情を誘って注目されることだったっけ?」

「そうです。だけど、あれは天然でやってるようですから、精神疾患ではないみたいですけど」

僕は、冷静に会長の言動を分析してみた。

「なるほど、姉さんは、マゾではなく、不幸への自己陶酔か・・・なんか納得できるね」

前宮は納得した顔で、姉への認識を修正していた。

「なんか、あの二人酷いんだけど!」

僕たちのやり取りに、会長が再び悲痛な叫びを上げた。

「篠沢君、いくらなんでも泣いてる女子を責めるなんて最低よ!」

これに島村先輩が、僕を激しく非難してきた。

「ほら、僕たちが最低に置き換えられましたよ」

「なんか理不尽ね」

前宮が溜息交じりに不満を吐いた。

「会長は、物事に対して言葉足らずなんだよ。だから、誤解が生じる。勝手に自分で追い込まれた挙句、相手に罪悪感を持たせることになる。いや~、恐ろしいね~」

「凄いね、そういう解釈をしたことなかったわ」

僕の解説に、前宮が呆れながらも感心していた。

「自分自身の主張は流暢なのに、物事や他人に対しての説明がかなり疎かだね。会長は、もうちょっとそこをしっかりした方がいいね」

会長に偉そうに言っているが、これは自分への戒めでもあった。

「この人、超厳しい!」

「会長、こんな最低な奴に関わりたくないと思わないかな」

この流れを利用して、会長に再考を求めた。

「思わない」

涙声だったが、即答で返ってきた。

「前宮、前言撤回させてください。会長はマゾです」

僕は会長を白い目で見ながら、前宮に棒読みでそう告げた。

「そうみたいね」

前宮も同調して、姉を蔑んだ目で見た。

「姉さん。いい加減、他人に甘えるのはやめて」

耐え切れないのか、会長を島村先輩から引っぺがした。

「な、何すんのよ~」

「あまり醜態を晒さないで、身内として恥ずかしいから」

「暴言で私を追い詰めているノゾミンに言われたくないよ」

会長が子供のように頬を膨らませた。

「あれ?口で負かされたことないんじゃなかったの?」

前に、会長がそう豪語していたことを思い出した。

「一般的に身内はカウントされないよ。ノゾミンに毎日責められてるから、言い返せる自信あったのに、ノゾミンの毒舌とは別の種類だったのよ」

「毒舌に種類とかあるんですか?」

会長の言い訳に、僕は首を傾げた。

「論理的か感情的かの違いじゃないの?」

これに前宮が、冷静な分析を返してきた。

「ああ、そういうことですか」

さっきの姉妹の口論は、ほとんど感情的なもので、前宮が嫌わないで欲しいと釘を刺す理由がわかるほど酷かった。

「論理と感情の毒舌で私の心は板挟みよ」

「うまいこと言いますね」

この言い回しに思わず感心してしまった。

「ところで、さっきから話が逸れてるけど、本題に戻さないかな?」

僕はそう言いながら、正面の時計に目をやった。ここに来て20分も経っていた。

「もう帰りたいし」

「そうだね」

会長に言ったのだが、なぜか第三者の前宮が応えた。

「姉さん。早く篠沢を解放してあげて」

もう完全に姉妹の立場が逆転していた。

「わ、わかってるよ。で、条件はどうするの?」

会長が猫背になっていた姿勢を正して、目に溜まった涙を拭った。

「そうだね。条件は二つ。優勝してもかたちだけで、事実上は付き合わないこと。もう一つは、優勝しなくても罰は無いことだね」

規則がある以上、一つ目の条件は少しニュアンスを変えることにした。

「よ、要するに、私とは付き合いたくないってことね」

「勿論!」

ここは重要な気がしたので、力強く肯定した。

「私・・フラれたってこと・・かな?」

これがショックだったのか、会長がたどたどしく確認してきた。

「は?告白されてないから、フッたわけじゃないよ。会長は、ただ単に争奪戦のダークホースになって欲しいだけでしょう」

「そ、そうだけど」

「なら、会長にとっても好条件だと思うけど、何か不満でもある?」

「な、ないけど。なんかすっきりしない」

どこが釈然としないのかはわからなかったが、不満そうに口を尖らせた。

「で、どうするの?」

そんな曖昧なことで、条件を変えるのは不毛に思えたので、再度確認してみた。

「条件は・・呑むよ」

すると、少し諦めたように嘆息して頷いた。簡単にこの条件を呑んだことには少し意外だった。

「そう・・・じゃあ、もう帰るね」

心が晴れたので、生徒会室を出ようとした。

「待って、重要なことを聞いてないわ」

「まだ何か?」

「あなたの実力を知らないわ」

「正直弱いと思う。一回戦突破が関の山かな」

前の争奪戦のことを思い出しながら、自己分析した結果を告げた。

「全然ダークホースにならないじゃない」

「だから、これから武活でいつも通り鍛えるよ」

「みんなと同じことしても結果は変わらないでしょ!」

会長が語彙を強めて、正論を言った。

「まあ、そうだね」

「しかも、みんな居残りしてる中、いつも通りって・・・一回戦突破も危ういよ!」

「安心してほしい。負けることは、初めから前提だから」

「やる気なしか!」

「だって、勝っても負けても僕にとっては結果は同じだし」

その為にあの条件にしたのだから、その時点で勝つ必要性はなくなっていた。優勝した時の条件はあくまで予防策だった。

「も、もしかして、その為にあんな条件を出したの?」

「当然」

僕は、会長を馬鹿にしたようにほくそ笑んだ。

「くっ・・・まさか、ここまで計算していたなんて。な、なかなかの策士ね」

怒りを抑えながら、なんとか言葉を繋いだ。というか、僕としては気づくと思っていたが、そこまで頭が回っていなかったようだ。

「そうかな?まあ、次から考えて条件を呑んだほうがいいよ」

自分の意思を突き通すことには特化しているようだが、他人の言葉の真意を汲む能力は欠如していた。

「きょ、教訓にしとくわ」

会長が悔しそうに僕を睨んだ。

「今度こそ帰るね」

「ダメよ!」

堪えていた怒りを発散するように、会長が大声で呼び止めた。

「このまま帰すなんて絶対ないわね」

さっきの態度とは裏腹に堂々と言い放ってきた。

「なら、どうするの?」

僕は、動揺を隠すように平静を装った。

「このままほっといたら、確実に優勝できないわ。だったら、私があなたを鍛える」

「断るよ」

「拒否はできないわよ」

「え?」

「だって、篠沢の条件を呑む代わりに、争奪戦で優勝するという義務が生じているわ。その目的のためには、最大限に努力はしてもらう」

「え~っと」

さっきとは打って変わった理路整然な発言に、頭の整理が追いつかなかった。

「ん、どうしたの?」

「姉さんの切り替えの早さについていけないのよ」

前宮が僕の気持ちを汲んで、会長に今の状況を説明してくれた。

「篠沢は、頭の切り替えが遅いわね」

ここぞとばかりに、僕を馬鹿にしてきた。

「それを誇示する会長は凄いよね」

それに対して、気の抜けた言葉で小馬鹿にした。

「なんか逆に馬鹿にされた!」

「このままだと、また話が逸れるね」

反撃が成功したので、すぐに話を戻した。

「そうね・・・なるほど、こうやって話を迷走させていくのね」

切り替えの早い会長は、瞬時に怒りを忘れて検証に入った。

「それより、僕は帰れないの?」

「うん、帰さないわ」

「でも、生徒会はどうするの?」

「それは・・・どうにかするわ」

そう言うと、生徒会室を出ていった。

「今のうちに逃げようかな~」

開いたままのドアを見ながらそう呟くと、島村先輩がゆっくりとドアを閉めた。

「最大限の努力をしようね。篠沢君」

そして、皮肉たっぷりに笑顔を浮かべた。

「島村先輩は、いつまでこんな茶番に関わる気ですか」

「茶番って・・・酷すぎだよ。本人は真面目なのに」

「本人がいないから言ってるんですよ」

「篠沢君は、いつか後ろから刺されるよ」

「もしそうなら、犯人は島村先輩ですね」

「例え話したら殺人犯にされた!」

仮定の話に、島村先輩が大げさに反応した。

「先輩は、いつも面白い反応しますね」

「なんか私、毎回踊らされてる感じがする」

「今頃気づいたんですか!」

島村先輩を見習って、僕もわざとらしく大げさに驚いてみせた。

「やっぱり、篠沢君を刺すのは私かもしれない」

例え話だったはずが、一気に現実味が出てきたことに、頭を抱えて真剣に悩んでいた。

「やっぱり漫才師みたい」

前宮が僕たちのやり取りを見て、そう再認識していた。

第七話 強要される日常

「おまたせ~」

島村先輩の後ろの扉が開いて、会長が清々しい笑顔で入ってきた。

「生徒会の方はどうにかしたわ」

会長は、意図的に全体の経緯をぼかした表現をした。あまりに堂々と言うので、深くは聞けなかった。

「という訳で、これからのことを考えましょう」

そう言うと、正面の会議机まで歩いて、椅子を引いて座った。

「どこでもいいから座って」

会長に促されて、僕は副会長の席に座った。その隣に前宮が座り、島村先輩はそのまま庶務席に座った。

「あの~、この二人はもう帰してもいいんじゃないかな?」

当然のように席に着いた二人が気になり、会長にそう進言した。

「え?私は、別に強制してないわよ。個人の意思でここにいるんでしょ」

会長は、興味なさそうにパソコン画面を見つめていた。

「そうなんですか?」

僕は、二人を交互に見て尋ねた。

「私は、心配だから」

前宮は、僕と目を合わさず答えた。

「私は、面白そうだから」

島村先輩の方は、嬉しそうな顔で答えた。

「そうですか・・・若干一名腹が立ちますね。あとで怨みリストに載せておきましょう」

「そんな陰湿な真似はやめてくれないかな」

島村先輩が引き気味に頼んできた。

「帰ってくれたら、取り消しますよ」

それに対して笑顔で答えた。

「う~ん。しょうがない。載せていいよ」

悩んだ挙句、怨まれることを許容した。

「そ、そこまでここにいたいんですか」

「今年の一番の楽しみだからね」

「先輩は、悪趣味ですね。そんなに人の不幸が楽しいですか」

「違うわ。人の不幸ではなく、篠沢君の不幸が楽しいのよ」

「個人の名指しなんて最低ですよ」

「最低で結構。その言葉を甘んじて受け入れるわ」

島村先輩が胸を張って開き直った。

「よし、スケジュールを決めようか」

話が区切れたところで、会長がパソコンから目を離した。

「スケジュール?」

「そっ、争奪戦の日までのスケジュールを決めるのよ。もう争奪戦まで時間がないからね。今日中に決めるわ」

「詰め込みは体に悪いよ」

「あなたが強ければ、問題なかったんだけどね~」

僕の難癖に目を細めて責め立ててきた。

「選抜を間違えたね」

「そうでもないわ。むしろ、当たりかも」