旧作(2014年完)TOKIの世界書『小さな世界の小さな神話』

短編です。

稲荷神のイナと家を守る神、ヤモリがなんだかんだで人々の記憶を思い出させるお話。

祈るのは人間だけである。その祈りもただお願いするだけではない場合もある。

時の流れに身を任せる神達のとくに他愛もない話。

思い出

昔からある古い学校の裏に稲荷神が祭られていた。ここは山の奥深くにある村で、生活している人々は車を持っていないとどこに行くにも不便だ。まわりは山と舗装されていない道路が続いていてその周辺にまばらに昔ながらの一軒家が建っていた。そんな村の中にある唯一の小学校。高梅山分校(たかうめやまぶんこう)。この学校はいつ廃校になるかわからないギリギリを彷徨っている学校だ。

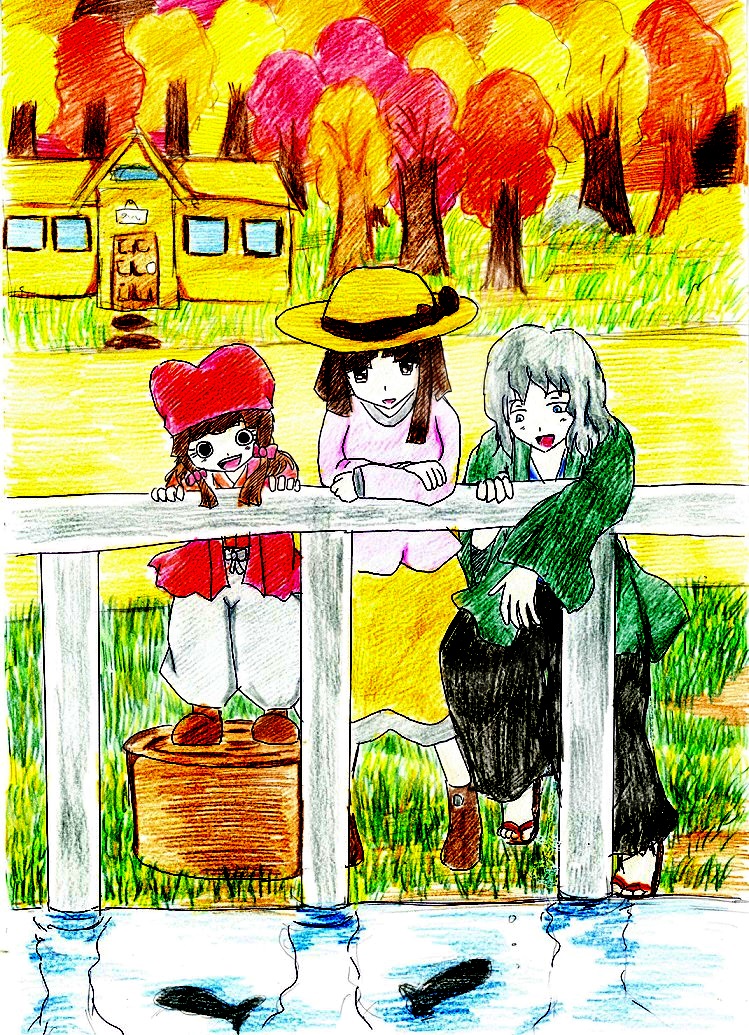

この学校の裏に住んでいる呑気な神様、稲荷神のイナは神社が小学校の近くにあるからか何故か幼女の姿だ。元々きつねだったイナは人型になるのが苦手らしく、少しだけ変化が下手くそだった。服装は巾着袋のような帽子をかぶり、羽織袴である。黒い髪は肩先で切りそろえられていてもみあげを紐で可愛らしく結んでいた。

日本人形のような女の子、イナは自分が祭られている小さな神社でお昼寝をしていた。

今は桜の季節だ。今日はほどよく太陽が光り、ポカポカと暖かい。

しばらくお昼寝を満喫していたイナだったが人の足音で目を覚ました。

「……?」

イナは眠い目をこすり、社の外へ出た。社の前に置いてあるお賽銭箱の前で白髪交じりのおばあさんが無言で手を合わせていた。

「……?」

イナは首をかしげながらおばあさんを見つめていた。おばあさんの目にはイナは映らない。通常、人間の目に神様は映らないからだ。

無言のおばあさんは心で何かを祈っているようだ。お賽銭を入れた直後からイナの耳におばあさんの祈りが聞こえてきた。お賽銭は言うなれば神様との電話代だ。

お賽銭を入れれば人間の祈りはイナに聞こえるようになる。

おばあさんはこう祈っていた。

……この学校がなくなりませんように。

イナは首を傾げた。この祈りはイナの分野外だった。神々には担当している分野がある。縁結びだったら恋愛などそれぞれかなえられるモノが決まっているのだ。

……分野外だ……。残念だけどこの願いは叶わないや……。

イナは少し残念そうにおばあさんを眺めた。この祈りはイナに届いたがイナが叶える事はできない。

おばあさんはそんな事情がある事も知らず、満足な顔で神社を去って行った。

「イナ。参拝客来てたけど……。」

ふと近くで女の声がした。イナは声のした方を向く。木の陰から暗そうな女の子が現れた。

女の子は外見、十七、八で黒い短い髪につばの広い帽子を被っており、質素なシャツとスカートを履いていた。

「地味……いや、ヤモリ!」

イナの発言につばの広い帽子を被った少女はあからさまに嫌な顔をした。

「あんた、今、地味子って言いかけたよね?他の神からあだ名で地味子って呼ばれているけどそんなに地味じゃないんだからね。私は民家を守る神、家守(やもり)から出世して龍神になった神だよ。家守龍神(いえのもりりゅうのかみ)だよ!」

ヤモリと呼ばれた少女はイナに向かって叫んだ。

「ごめんなさい。」

イナは素直にあやまった。この龍神、地味だがイナよりも遥かに神格が高い。あだ名が地味子な理由は他の龍神と比べると地味だからだ。

「まあ、いいよ。で、さっき参拝客が……。」

「うん。でも分野外だったから仕方ないや。」

イナはヤモリに落ち込んだ顔を見せた。

「願いはなんだったの?」

ヤモリは懐に持っていたけん玉で遊び始めた。日本一周をやりながらイナに目を向ける。

「うーん……。学校がなくならないようにだって。」

イナはヤモリのけん玉の技に目を丸くしながら答えた。

「そりゃあ、君には無理だね。」

「うん。でも暇だからちょっとあのおばあさんについて知りたくなったよ。」

「知りにいけばいいよ。あの女の人、かなり長く生きているみたいだからこの辺にいる他の神に聞いてみたら?何か逸話とか聞けるかもよ?」

ヤモリの言葉にイナは顔を輝かせた。

「そうだ!他の神に聞きにいけばいいんだ。まずはあのおばあさんの家の近くから……。」

そこまで言ってイナはおばあさんの家を知らない事に気がついた。

「あ……。」

「いまなら走れば追いつくんじゃないかな?」

ヤモリはけん玉でやじろべえとめけんをやりながらイナに言葉を発した。

「そっか!じゃあ、一緒に行こうよ。」

イナは大きく頷くとヤモリを引っ張り走り出した。

「ちょっ……ちょっと!私はいやだってば。めんどくさい。」

ヤモリはイナに反対したがイナはそのままヤモリを連れて元気よく神社の階段から降りて行った。

おばあさんにはすぐに追いついた。おばあさんは額に汗を浮かばせながら舗装されていない山道を登っていた。

「大変そう……。転ばないかな……。」

ヤモリは後ろから心配そうにおばあさんを眺める。

「転びそうになったら私がぎゃーって行ってばーんと助けてわああっと……。」

「イナ、ちゃんと日本語にしてしゃべってよ……。」

興奮しているイナにヤモリは呆れた声をあげた。

しばらく森の中を歩くと小さな古い家が現れた。おばあさんはその小さい家の中へと入って行った。

「ここがおばあさんの家かあ。」

イナは古びた小さな家を遠目で見ていた。小学校からはたいして離れていない。

「意外に近くに住んでいたね。さて、じゃあ、この辺に住んでいる神に色々聞いてみましょ。」

ヤモリはあたりを見回した。ふと視界にカラスが映った。そのカラスはおばあさんが住んでいると思われる家の屋根にいた。

「見て、屋根の所にこの世界の道を正すと言われている天狗がいるよ。」

「じゃあ、あの神に聞いてみる。」

イナは大声で屋根の上にいるカラスを呼んだ。カラスはすぐにこちらに気がつき、羽を広げ飛んできた。

「なんであるか?そんな大声を出して。」

カラスは急に人型に変わった。天狗の面に天狗の格好をしている男になった。

「天さん、実は君がさっきとまっていたおうちに住んでいるおばあさんの事について聞きたいの。」

ヤモリは天狗の事を天さんと呼び、微笑んだ。

「ああ、ここの主人であるか?なんでまた……。」

天狗の天は怪しむようにこちらを見ていた。

「えーと、稲荷神のイナが興味を持ったんだって。」

ヤモリの横でイナが大きく頷いた。

「ふむ……。聞きたいとは何を……であるか?」

「おばあさんと関わった事とかこんな話あったよとか。」

イナは真剣なまなざしで天を見上げた。

「なぜ、そこまで興味を持ったのかはわからんがイナも地味子も会っているのではないか?」

「地味……。ま、まあ、どこかで会っているかもしれないけど忘れちゃったって。」

ヤモリはちらりとイナを視界に入れ、「ねえ?」と同意を求めた。

「うん。」

イナはヤモリに大きく頷いた。

「では、お前さん達が関わった話をしてやるのである。そうすればここの主との事を少しは思い出せる。」

天は懐かしそうに笑うと話しはじめた。

今から六十年近く前の話である。天は遠目から幼い女の子を眺めていた。

女の子はけん玉に夢中だった。あたりは今とさほど変わらない山奥だ。女の子の後ろには今よりも少し新しくなっている例の家が建っていた。

「キミエ!」

ふと誰かに呼ばれ、女の子はハッと顔を上げる。女の子の前には中学生くらいの男の子が立っていた。

「お兄ちゃん!おかえり。」

キミエと呼ばれた幼女は男の子の元へと走って行った。

「何やってんだ?けん玉?」

「うん。でも全然うまくできないの。」

キミエはけん玉を寂しそうに見つめながら男の子に答えた。

「ふーん。ちょっと貸してみ?」

「うん。」

キミエは男の子にけん玉を差し出した。

「よっ。ほっ。」

男の子は軽々とけん玉の日本一周をやってみせた。

「……。」

「ま、こんなもんだ。ほい。」

男の子は自慢げに笑うとキミエにけん玉を返した。キミエはなんだか悔しくなりけん玉をぎゅっと握りしめる。

「なんでけん玉なんてやっているんだ?」

「学校で皆がやっているから。私、下手過ぎて皆に笑われるの。」

「ふーん。ま、頑張れ。」

男の子はキミエの肩にそっと手を置くとそのまま家に帰って行ってしまった。

「頑張れって……教えてくれてもいいじゃない。お兄ちゃんのバカ。」

キミエは男の子の背中に悪態をつくと気分転換に散歩をする事にした。けん玉を大事に抱えながら舗装されていない山道を下っていく。木々の隙間から青空がのぞき、散歩をするにはとても気持ちが良い。キミエはとりあえず場所を変えてけん玉の練習をする事に決めた。

「やっぱり学校がいいかな……。」

キミエは足早に学校へと向かった。坂道を下り、竹林を越えたあたりで学校が見えた。校門もない入口から学校へ入り、草の生えた小さな庭のようなグランドでキミエはけん玉の練習を始めた。今日は学校が休みという事もあり学校には誰もいない。ただ、抜けるような青空と心地の良い風がキミエの気持ちを穏やかにさせた。だがやはり誰もいないと静かすぎて寂しい。

キミエがけん玉練習に精を出している時に古い木の校舎の屋根でイナは青空に抱かれながらお昼寝をしていた。イナは現在と姿形はまったく同じだ。

「むぅ?」

ふと誰かの気配を感じたイナは目を覚まし、起き上るとグランドに目を向けた。

「ふん?」

グランドのど真ん中でけん玉の練習をしているキミエが瞳に映った。

「こんな誰もいない所で何してんのかな?あの子。ねえ?」

イナはすぐ隣でイナと同じようにお昼寝していたヤモリを起こす。

「んん?知らないわよ……。こんな気持ちの良い日にお昼寝しないなんて……。」

ヤモリは眠そうな目をこすりながらゆっくり起き上る。ヤモリも現在とまったく変わっていない。

「え?あれけん玉じゃない。私も一応流行に習って持っているけど、難しすぎてできないよ。」

「すっごい楽しそう!ヤモリ!一緒にあの子と遊ぼうよ!」

イナはいきなりヤモリの手をとると校舎の屋根から飛び降りた。

「ちょ……!いやあ!」

ヤモリは突然、イナが飛び降りたので絶叫を上げた。二神はうまく地面に足をつけた。

「危ないでしょ!何いきなり飛んでんの!」

「ごめんなさい。」

イナは怒っているヤモリに素直にあやまった。ふと二神が前を向くとキミエがこちらを向いていた。

「や、やばっ!イナは人間に見えないけど、私は人間の家を守る神で関わりが深いから人の目に映っちゃう。」

ヤモリが焦っている中、キミエはヤモリが持っているけん玉に目がいっていた。

「お姉さん、けん玉やるの?」

「え?……ま、まあ……全然できないけど……。」

キミエにはヤモリしか映っていない。イナは隣で目を輝かせたままキミエとヤモリを交互に見つめていた。

「全然できないんだ。じゃあ、一緒に練習しよー!」

キミエはクスクス笑いながらけん玉のけんをヤモリの前にかざした。

「ええっ……。だってこれ難しいしできないし……。」

「だから練習するんだよ。」

戸惑うヤモリにキミエは満面の笑みを浮かべた。

ヤモリは仕方なしにキミエとけん玉をする事にした。何度も練習したが玉がけんに刺さる事はなかった。

「なかなか真ん中に刺せないね。」

ヤモリはふうとため息をつくとキミエに目を向けた。

「そうだね……。そういえばお姉さん、どこから来たの?まさか高梅山七不思議のこっくりさんじゃないよね……。」

キミエは今更ながら突然現れたヤモリに恐怖を覚えていた。

「こっくりさん?」

「この学校の裏に神社があるんだけどそこのキツネの神様がこっくりさんって噂で……。」

「キツネの神様は私だよー?」

ヤモリの横で声を上げたイナだったが彼女の声はキミエには届かなかった。ヤモリはイナの声を聞き流すとキミエの話に耳を傾けた。

「人間に交じっていつも学校に来ているんだって。外見がお姉さんと同じなんだけど……。」

「ん?」

キミエの言葉でヤモリは一つの考えにたどり着いた。

……私がイナの神社に何度も遊びに行っているのが他の子供達に見られていて知らない内に私があの神社の神様だと思われているって感じ?

「あそこの神社の神様は私だよ……。」

イナはヤモリの横で寂しそうに言葉を発していた。しかし、この声はキミエには届いていない。

「私が神様?そ、それはないよ。あの神社に毎日遊びに行っているだけだよ。」

ヤモリは動揺しながらキミエに返答した。

「そうなんだ。まあ、いいや。とにかくできるようになるまで練習する!」

キミエはそれ以上深く質問をしてこなかった。ヤモリはほっとした顔で再びけん玉に打ち込んだ。ヤモリとキミエは少しずつだができるようになってきていた。

できるようになってくるとだんだんと楽しくなってくる。夢中でやっていると空が夕焼けに染まって来た。

「もう我慢できない―!私もやりたーい!ヤモリ、それ貸して!」

イナはしばらく玉の行方を楽しそうに見つめていたがだんだんと自分もやりたくなってきていた。

「ちょっと、イナ!君がこれを持ったら彼女がびっくりしちゃうし……。」

ヤモリがイナに向かい声を発した刹那、キミエの顔に再び恐怖の表情が浮かんだ。

「ねえ、お姉さん、今、誰とお話しているの?」

「え?あ……えっと別に。」

ヤモリがけん玉を不自然に動かしている。キミエの目にはそう映っていたが実際は飛びついて来ているイナをヤモリがかわしているだけだ。

夕方になってきた事と自分達以外他に誰もいない事でキミエの恐怖はどんどん増していった。

「え……えっともう暗くなってきたから帰るね……。」

キミエはそう言うと怯えながら走り去って行った。

「ああ、ちょっと……。」

ヤモリは走り去るキミエに呆然としていた。

キミエはあまりの不気味さに妖怪か何かかと思ったらしい。このまま夜まで遊ばされて最後は食べられてしまう。子供心に何か恐怖のスイッチが入ってしまったようだ。

「あーあー……絶対今、変だと思われた。イナのせいだよ。」

ヤモリはため息をつくとイナにけん玉を貸してやった。イナは突然いなくなってしまったキミエに首をかしげながらけん玉で遊び始めた。

あれからイナとヤモリはキミエに会う事はなかったがキミエはこの幼い記憶を鮮明に思い出す事ができた。キミエは成長し、学校の教師としてこの分校に再びやってきた。分校の七不思議はいまだに残っていた。こっくりさんのお話はキミエが少し着色をし、グランドで一人で遊ぶ子供の元に現れるという部分を追加した。

この日、このあたりは記録的豪雨に見舞われた。あまりに雨風が凄いので学校は午前でおしまいとなり、生徒達は喜びながら帰って行った。生徒が誰もいなくなった教室でキミエは窓の外をみてぼんやりとしていた。

……私が小学校の時に現れたあの人をそう言えば妖怪だと思っていたっけ。優しく近づいて来て最後はぱくりと子供を食べるって。顔はよく思い出せないけど子供ながらに奇妙な体験だった。少し……ドキドキもしたし怖かったなあ。

……今じゃあ、そんな事思わないけど。……いいや、違う。思わなくなっちゃったのよね。

キミエは蛙の鳴き声と激しく降る雨の音を聞きながらため息をついた。

……子供のように怯えたり笑ったりする事がだんだん少なくなってきているなあ。

しばらく窓に滴る雨を眺めていたキミエだったがグランドの端の方に人影がある事に気がついた。

……ん?まだ学校の生徒が……。

キミエはそう思い、人影をよく見た。

「!」

その人影が遠目ではっきりと映った刹那、キミエは外に向かって走っていた。

窓の外に映っていたのは昔と変わらぬ姿のヤモリだった。キミエはヤモリの姿を見てあの時のヤモリの顔をハッキリと思い出した。慌てて校庭へ出たキミエは先程見えたヤモリの影を追うがヤモリはもうすでにそこにはいなかった。

雨の音だけが静かにキミエの耳に入ってくる。曇り空の薄暗い校庭をもう一度見回す。

……あの人は……やっぱりここにいる……。今も変わらない姿で……。

……やっぱり裏の神社の稲荷様なんだ……。

キミエはそう思い、大人げなく興奮した。

それからキミエは帽子の女の子を頭の片隅に置きながら流れるように月日を過ごした。

転勤になり別の学校へ行ったり、子供ができたりと目まぐるしく時間は過ぎて行った。

キミエが再びこの土地に戻ってきた時、キミエはとても老いていた。

……ああ、私、歳を取ったんだなあ。でもこの辺は何も変わっていない。心配なのはあの学校。あの学校がなくなってしまったらあの学校にいるあの子はどうなってしまうの。

キミエは分校が廃校になってしまう事を少し恐れていた。

……あの子もきっと学校がなくなる事を寂しがっているに違いない。学校がなくなってさみしく思う人はあなただけではないよって事をあの神社に伝えに行こう。

キミエはそう思い立ち、学校の裏にある神社に向かったのだった。

「あれ?そんな事あったっけ?」

「だから稲荷神は私なんだってばー。」

天の話を一通り聞いたヤモリとイナはそれぞれの感想を言った。

「お前さん達にとって取るに足らない事でも人間からしたら不思議な体験である。そして人間の生はとても短い。ワタシは彼女を遠目でずっと見ていたがやはり短い。」

「……。」

天の言葉にヤモリとイナは黙り込んだ。刹那、おばあさんが再び外へと出てきた。

「うわっ!やばっ!」

人間に見えるのはヤモリだけである。ヤモリは慌てて隠れる場所を探したがおばあさんの視界に映ってしまった。

「あなたは……。」

おばあさんはヤモリを驚きの表情で見つめた。

「えっと……その……。」

おばあさんはヤモリが持っているけん玉に目を向けた。

「やっぱりあの時の……。」

「……。」

ヤモリは額に汗を浮かべながらはにかんだ。

「けん玉はうまくなった?」

おばあさんは微笑みながらヤモリに言葉を発した。

「け、けん玉?う、うん。うまくなったよ。ほら。」

ヤモリはおばあさんに日本一周をやってみせた。

「凄い!実は私もあれからうまくなったのよ。」

ヤモリはおばあさんの笑顔を見、幼い時の彼女の笑顔を唐突に思い出した。

……思い出した……。あの時の女の子か……。

ヤモリは先程の天の言葉を思い出した。

……人間の生はとても短い……。

ヤモリもイナも未だに外見は変わらない。だが人間の時は川の流れのように早い。

イナもそれを実感していた。

……もう六十年くらい前なのかあ……。やっぱりあの学校……なくなんないでほしいなあ。

イナがそんな事を思った時、おばあさんが興奮気味に声を上げた。

「私もけん玉うまくなったから見てちょうだい。」

おばあさんはそう言うと足早に家の中へ入って行った。けん玉を取りに行ったようだ。

「いまだ!隠れよう!」

ヤモリはイナを連れておばあさんの家から逃げるように走り去った。

「えー?けん玉みてあげよーよ。」

「ダメダメ。また関わったら驚かしちゃうし。」

二神の会話を遠くで聞きながら天は再びおばあさんの家の屋根にカラスになりとまった。

……お前さん達はそれでいいのである。心配ない。ワタシがここの主の一生をずっとみていてあげるのである。あの分校はいずれなくなる。それは人の生と同じ、儚いものである。

……キミエさんもそれがわかっていてあえて祈りに行ったのだ。

……分校もいずれなくなる。キミエさんもいずれなくなる。ワタシもいずれなくなる。これは遠目で見れば大きな時の流れ……仕方の無い事なのである。だからワタシは今ある時を大事にしようと思っているのである。キミエさんもきっとそう思っている。

天がそう心の中でつぶやいた時、おばあさんがけん玉を持って外に出てきた。しばらくヤモリを探していたがいなくなってしまったとわかると

「やっぱり夢だったのかしら?凄く不思議な体験。久しぶりにワクワクしちゃう。」

とつぶやき、一人幸せそうに微笑んだ。

記憶の片隅

昔からある古い学校の裏に稲荷神が祭られていた。ここは山の奥深くにある村で、生活している人々は車を持っていないとどこに行くにも不便だ。まわりは山と舗装されていない道路が続いていてその周辺にまばらに昔ながらの一軒家が建っていた。そんな村の中にある唯一の小学校。高梅山分校(たかうめやまぶんこう)。この学校はいつ廃校になるかわからないギリギリを彷徨っている学校だ。

この学校の裏に住んでいる呑気な神様、稲荷神のイナは神社が小学校の近くにあるからか何故か幼女の姿だ。元々きつねだったイナは人型になるのが苦手らしく、少しだけ変化が下手くそだった。服装は巾着袋のような帽子をかぶり、羽織袴である。黒い髪は肩先で切りそろえられていてもみあげを紐で可愛らしく結んでいた。

「イーナ!暇だから遊びにきたよー?」

本格的な春が訪れた頃、イナの神社に民家を守る神、ヤモリが遊びに来た。ヤモリはつばの広い帽子を被っており、上はピンクのシャツ、下はオレンジのスカートを履いていた。

彼女は民家を守る神という称号の他、龍神の称号も持っている。しかし、他の龍神に比べ地味なため、まわりの神々からは地味子と呼ばれていた。

「……ん?地味子?」

イナはポカポカと暖かい日差しの中、木造建築の小学校の屋根の上でお昼寝をしていた。

「地味……、ヤモリだって言ってるでしょ……。ていうか君、いつもお昼寝しているみたいだけどお昼寝以外にする事ないの?」

ヤモリはため息をつきながら校庭を横切り、校舎の所までやってきた。時刻は二時過ぎか。

今日は始業式なため、子供達はもう皆家に帰ってしまっている。この学校にはおそらく今、誰もいない。

「こんなにポカポカしてていいお天気なのにお昼寝しないなんて考えられないよ。」

イナはゆっくり体を起こすとあきれ顔のヤモリを屋根から見つめた。

「せっかく晴れているのにお花見にも行かないなんて……。」

「お花見は今度行くからいい。で?何して遊ぶー?」

イナは屋根から地面に向かい飛び降りた。スタッと軽やかな音でイナはヤモリの前に着地した。

「あのね、さっきそこでピンポン球拾ったんだけど卓球でもやらない?」

ヤモリはイナの顔にドロドロのピンポン球を近づけた。

「ドロドロだね。ずっと校庭に落ちてたのかなあ。卓球ってラケットもないとできないよ。」

イナは茶色くなっているピンポン球を見ながらラケットで打つふりをしている。

「そうね……。ラケットがなかった。ついでに言うと台もない。卓球できないねえ……。」

ヤモリは残念そうにうつむいた。

二神が別の遊びを考えているとふと若い男の声がした。

「おい!おたくら、何してんだ?」

「ん?」

イナとヤモリは声のした方を向いた。目線の先にキツネ耳をはやした青い目の男が立っていた。赤いちゃんちゃんこに白い袴を履いている。

「あー……えーと、穀物の神、日穀信智神(にちこくしんとものかみ)、実りの神、ミノさんだっけ?」

イナが思い出すように一言一言言葉を発した。

「そうそう。イナに地味子か。俺もたまたま、ここに来たんだがおたくらは何しにここに来たんだ?」

実りの神、ミノさんは青い目をイナ達に向け微笑んだ。

「何しにって……この裏が私の神社なんだけど……。」

イナはため息交じりに声を発した。

「……地味子って……。まあ、私は遊びに来ただけだよ。君は何しに来たのかな?」

ヤモリもミノさんに向け微笑んだ。

「花見のついでにこの辺に寄っただけだぜ。俺の神社、この辺にあったんだよ。今は別の所に神社が再建されたんだけどな。まだ、この学校はあんのか。驚いたぜ。」

ミノさんがなつかしむように学校を眺めた。

「ん?ちょっ……君、それ卓球のラケット……。」

ミノさんが右手に卓球のラケットを二つ持っていたのをヤモリは発見した。

「え?ああ、これか?さっき友神と花見やってたんだがそこでビンゴをやって当たったんだぜ。つーか、わりぃけどマジいらねー……。」

ミノさんは卓球のラケットを両手に持つとパタパタと自身の顔を扇いだ。

「これで卓球ができる!」

イナはミノさんの話を最後まで聞かずに叫んだ。

「はあ?卓球?」

「イナ、ラケットがあっても台がないんだってば。」

ぽかんとしているミノさんに構わず、イナとヤモリは会話を進める。

「小学校の机を借りてやろうよ!」

「ああ、それはいいわね。」

「おたくら……このラケットほしいのか?」

二神の会話を聞き、ミノさんは卓球がしたい彼女らの為にラケットをあげる事にした。

「もらっていいの?」

「いいぜ。どうせいらないしな。」

「ありがとう!ミノさん!」

イナは目を輝かせてお礼を言った。ミノさんは戸惑いながらラケットをイナに渡した。

「じゃあ、私はちょっと学校の机、数台借りてくるわね。あ、ミノさん、外に運ぶの手伝って!」

ヤモリはミノさんを引っ張り歩き出した。

「ちょ……なんで俺が……。」

「男神なんだからちょっとくらい手伝ってよ。」

「おたく……無茶苦茶だな……。」

ミノさんはため息をつくとヤモリに従い、校舎内へと姿を消した。

しばらくして机はすぐに校庭に運ばれた。机は全部で四つ。四つの机をぴったりとつけて卓球台を作った。

「わお!これは本当にテーブルテニスだよ!」

イナが興奮気味に声を上げた。

「テーブルでやる卓球なだけだろ。これ。」

ミノさんは手伝わされて疲れてしまったのか投げやりに言葉を発した。

「さあ!やるわよ!イナ!」

「うん!」

二神は意気込んで構えた。

「まずは右下に打ち込むわよ!」

「え?何?山下?」

「右下よ!右下!誰よ、山下って……。」

お互いラケットを構え、さあ打とうとした刹那、男の怒鳴り声が聞こえた。

「ちょっとちょっと、そこのあんた!何勝手に机出して卓球やっているの!ダメだよ。」

イナとヤモリは咄嗟にミノさんを見たがミノさんは首を傾げているのでミノさんではないようだ。よく見ると遠くの方から年配の男の人が近づいて来ていた。

「えー……見つかっちゃったよ……。人間に。まだ何もやってないのに。」

イナは落ち込んだ顔をした。しかし、イナは人間には見えない。ついでに言うとミノさんも人間の目には映らない。このおじいさんが誰に向かって声をかけているのか。

「やばい!」

狼狽していたのはヤモリである。ヤモリは民家を守る神で人間と深く関わっているせいか人に見えてしまうようだった。おじいさんはヤモリをまっすぐに見据え大股でこちらに近づいてきた。

おじいさんはTシャツに長ズボンを履いていて大きな箒を手に持っていた。

「あんた、一人で何やっているの?打つ相手がいないと卓球にならないぞ。」

おじいさんはヤモリを不思議そうに見つめた。ちなみにヤモリが持っているラケットは見えるがイナが持っている卓球のラケットは人の目には映らない。人に見えない神が持った物は人には見えない。

「ま、まあ、形だけ練習ってとこですよ。」

ヤモリは頬に汗をかきながらおじいさんに笑いかけた。

「卓球の練習してんのかい?」

「ま、まあ……。」

ヤモリはおじいさんのまわりをまわっているイナにヒヤヒヤしながら曖昧に返答する。

「俺達も昔、やったなあ。先生に怒られたけどな。」

「あの、お掃除の人かなんかですか?」

ヤモリはおじいさんの格好と箒を見て会話を変えた。

「ん?ああ、そうだよ。この学校は生徒が少なすぎて掃除が間に合わないから俺がちょくちょく掃除に来てんだ。元々俺もこの学校の生徒でねェ。もうこの学校もなくなっちまいそうだが俺が生きている間くらいはきれいに保ってやりたいのよ。あんたを見て懐かしい思い出が蘇った。」

「そうなんですか。懐かしい思い出って?」

ヤモリが聞く体勢に入るとおじいさんはどことなく嬉しそうな顔をした。イナとミノさんは傍で息をひそめてヤモリとおじいさんの会話を聞いている。

「ああ、昔、いつも遊んでいた友人がいたんだ。その友人とあんたがやってたみたいな感じでよく卓球やっててねぇ。……あいつ元気してっかな。一度会いたいなあ。俺がしばらくして引っ越ししちゃってよ、そっから一度も会ってないんだ。」

おじいさんはどことなく懐かしい表情で裏山を見つめていた。

「ふーん。」

「ねえ、ねえ、その人に会わせてあげよーよ!」

ヤモリが相槌をうった時、隣でイナが騒ぎ出した。

しかし、イナの声はおじいさんには届いていない。

「おいおい。おたく……。どこにいるかもわかんないんだぜ?どうすんだ?」

ミノさんがイナの横で呆れた声を上げた。

「ミノさんならわかるでしょ。昔ここに住んでいたなら覚えてるでしょー。」

イナは頬を膨らませてミノさんを仰いだ。

「わかんねぇよ!何十年前だよ!ん?待てよ……。」

一度は叫んだミノさんだったが何か思いついたようだ。

「どうしたの?」

「ああ。俺は人々の縁も見守る神らしいからよ。もしかしたら導けるかもしれない。」

ミノさんは穀物の神だが人との縁を結ぶ神としても祭られているらしい。

「じゃあ、さっそくやってみよー!」

「あのなあ……。」

イナはやる気満々でミノさんに微笑んだが隣にいるヤモリはため息をついていた。

「まあ、とにかくここで卓球はやめなさいな。机も戻して。」

何も知らないおじいさんは呆れた顔でヤモリを見ると自分で校内に机を運び入れてしまった。

「ああ!机……。でもダメなら仕方ないかあ……。」

ヤモリがボンヤリと校内に入って行くおじいさんを見つめる。

「ん!」

突然、イナの隣にいたミノさんが声を上げた。

「ミノさん?どうしたよ?」

イナがきょとんとした顔でミノさんを見上げた。

「思い出したぜ。あのじいさん。あのじいさんとその友達とやらは一度、俺の神社に来た事がある。間違いねぇ。心の波形が同じだ。」

ミノさんは人々を外見で認知しているわけではなかった。縁を糧としている神は人々を心で判断する。

だからミノさんは外見が昔と変わっていても心の色、波形で思い出す事ができた。

「一緒にいた友達も思い出したの?」

ヤモリもミノさんに目を向けた。今、おじいさんは校内にいる。ヤモリも今は彼らの存在を隠さなくて済んだ。

「友達はその場にいないから思い出せないが、あのじいさんの縁が俺を導いている。その友達のいる場所はわかるぜ。なんとなくな。」

「すっごいよ!ミノさん!」

イナはミノさんの腰をバシバシ叩きながら感動をミノさんに伝えた。

「イテェ!その例の探し人は近くにいるみたいだぜ。」

ミノさんは腰をさすりながらヤモリとイナに目を向けた。

「ヤモリ!とりあえず、おじいさんに会いに行こう!ってうまく言ってよ。」

「んん……わかったわよ。でもいきなりその人知っています!とか言ったら戸惑わない?」

ヤモリはイナに救いの目を向けるがイナは目を輝かせて頷いた。

「大丈夫!」

「大丈夫じゃないけど……とりあえず言ってみるわ。」

イナは言いだしたら聞かない。ヤモリは仕方なしにうまく言ってみる事にした。しばらくしておじいさんが戻ってきた。

「ふぃー……腰が痛い。」

「ごめんなさい。全部しまわせてしまって……。」

ヤモリは腰を叩いているおじいさんにバツが悪そうにあやまった。

「いいよ。もうしないでおくれよ。」

「は、はい……。あ……あの……さっき言っていた友達の件なんですが……私、その人知っているかもしれないです。」

色々と前フリをつけて話そうと思っていたヤモリだったが何も思いつかなかったのでストレートに話してしまった。

「ん?」

当然のことながらおじいさんはとても驚いていた。

「あ……その……えーと……私、その友達の居場所知っています!」

「なんで今あったばかりのあんたが俺の友達を知っているんだ?」

「そ、そうですよねー。確かになんで知ってんだって感じですよねー……。」

おじいさんは怪訝な顔をしていた。焦っているヤモリの横でミノさんが「あーあー」とため息をついていた。

「と、とにかく知っているんです。こっちです!来てください!……ちょっとミノさん、案内!」

ヤモリは強引におじいさんを引っ張ると隣にいるミノさんに小声で案内するように命令した。

「強引だな……。まあ、いいけどよ……。」

ミノさんは慌ててヤモリ達の前を歩き出した。ヤモリ達を追い、イナも楽しそうについていった。

おじいさんは戸惑いながらヤモリに引っ張られていた。校庭を抜け、竹藪を抜け、山道を登り歩く。

「ミノさん!どこまでいくのー?」

イナが山道の中腹あたりでミノさんに声をかけた。イナは歩くことに疲れてしまったらしい。

「もう少しだ。我慢しろ。」

ミノさんもため息をつきながら山道を登る。

「ぜえ……ぜえ……。」

ヤモリは話す事もままならないくらいに息が上がっていた。引っ張られているおじいさんの方がヤモリを心配している。

山道の中、手入れがされていない好き放題伸びた桜がよく見ると沢山あった。どの桜も満開だ。風で花びらが舞う。ここの桜ももう長くはもたないだろう。

「桜はきれいだけど今は花見している暇はないくらいに疲れているわ……。」

ヤモリが息を切らしながら小さくつぶやいた。

「もう少しだ。もう少し。」

ミノさんが小声でヤモリを励ます。ヤモリは小さく頷くとミノさんの背中を追って重い足を上げた。

しばらく歩いた後、ミノさんはぴたりと立ち止った。

「ここ……だな。」

「ここだなって……。」

ミノさんが戸惑った表情でヤモリとイナを見た。ヤモリとイナも動揺した顔でミノさんを見返した。

ミノさんが立ち止ったのは墓地の中にある一つのお墓の前だった。

「ねえ、冗談だよね……?ミノさん。友達に会わせてあげてって言ったんだけど。」

イナは呆れた顔でミノさんを仰いだがミノさんの表情はどこか悲しげだった。

「冗談なんて言ってないぜ、俺。このじいさんの友達とやらはここにいる。この墓ん中にな。」

「ちょっと……私はおじいさんになんて説明したらいいの?」

ヤモリが冷や汗をかきながらこっそりミノさんに話しかける。

「知らねぇよ。俺は導いただけだ。」

ミノさんも同様に焦った声を上げていた。ヤモリ達が顔を青くしている中、おじいさんは一人冷静につぶやいていた。

「……名前が一緒だ。生年月日も一緒だ。間違いないな。」

「え?」

おじいさんの冷静な声にヤモリは咄嗟におじいさんの方を見た。おじいさんは笑っていた。

「……お前は俺より先に逝っちまっていたのか。」

もう一言、おじいさんはぼそりとつぶやくと一つの墓の前でそっと手を合わせた。

「じゃ、じゃあ、これでとりあえず会ってもらったから……わ、私は帰りますね。」

ヤモリはなんだか耐えきれなくなりおじいさんに言葉を発した。

「ああ。ありがとうな。俺はもう少しここにいるよ。」

おじいさんは手を合わせながらヤモリに背中越しで返答した。それを一瞥し、ヤモリは逃げるように墓地の外へと歩き出した。

「あーっ!待ってよ!これでいいの?」

イナがヤモリに纏わりついて来た。

「いいんじゃないの?おじいさん、微笑んでたもの。本当は生きている友達に会わせてあげたかったけど、こればっかりはしょうがないよ。ねぇ?なんか気まずい。」

ヤモリはため息をつきながらミノさんを仰いだ。

「俺を見んなよ……。しょうがねぇんだから。」

ミノさんもなんだか釈然としない顔で歩き出した。

「そうよねぇ……。」

ヤモリとイナ、ミノさんは墓地を後にし、先程の桜の場所まで戻ってきた。三神に会話はほとんどなかったが別に落胆していたわけではなかった。こういう事はよくある事なのだ。

「見て!桜ってやっぱきれいだよねー!」

イナが儚く散っている桜を指差しながら笑った。

風に吹かれ花弁は散っていく。美しいものは長くはもたない。だが美しいと思った桜の花は心の中では色褪せる事はない。楽しいその時間はなくなってしまうが楽しいと感じていた記憶はずっと心に残る。

だからおじいさんは微笑んでいたのだろう。

イナとヤモリがそんな事を考えながらぼんやりと桜を眺めているとミノさんが謎の俳句を読みはじめた。

「花吹雪 散るは時間の サダメかな。」

「うわっ……センスない……。なさすぎる。」

自慢げに俳句を読むミノさんにイナはぼそりとつぶやいた。その反応を見、ヤモリはクスクスと楽しそうに笑い、

「しかも意味わからない。」

と付け加えた。

「うるせぇな。意味はわかんだろ!美しいもんは儚く散るがそれは流れる時のサダメだって事だ!」

ミノさんはむきになって笑っているイナとヤモリに叫んだ。

「ごめーん!ほんとにわかんない!」

「いきなり変な呪文言うのやめてよー。ミノさん……。」

「呪文だと!」

ミノさんはさらにむきになって俳句の解説をしたがヤモリとイナは始終笑いっぱなしだった。

おじいさんは長い事手を合わせていたがやがて立ち上がった。

……しかし、あの子は誰だったんだろう?俺の友人を知っているみたいだったが……。

……まさか学校の裏にある神社の稲荷神様か?

……ってそんなわけねぇか。

おじいさんは再び「ふっ」と微笑むと

「さあて。学校に戻って掃除でも続けるか。」

とどこかスッキリとした顔で大きく伸びをした。

草花の記録

緑が覆い茂る田舎町よりさらに先、遠すぎて小学校に行く事ができない子供達が行く学校、高梅山分校があった。分校のまわりに住んでいるのはお年寄りばかりで子供はほとんどいない。だが、ここの子供達は人数の少なさ関係なく、わんぱくで楽しそうだった。

その元気な子供達が通う高梅山分校はかなりの歴史があり、校舎はいまだに木で作られている。もう子供もいなくなるという事で修復はされておらず、ただ廃校を待つだけの学校だった。その学校の裏にある神社に住む、稲荷神のイナは学校の存亡の危機だというのにも関わらず校舎の屋根でお昼寝をしていた。

イナは外見少女で肩先までの髪に巾着のような帽子をかぶっている。下は赤い着物に白い袴だ。

「むぅ……。太陽が暑くなってきたなあ。」

イナは寝返りをうちながら独り言をもらした。

「あらら……君はまた寝ているのかな?」

イナがゴロゴロしていると下の方で声が聞こえた。イナは寝ぼけ眼で屋根から下を覗く。目線下で麦わら帽子を被った女があきれた顔をしていた。

「地味子?」

「地味子じゃないってば……。家守龍神(いえのもりりゅうのかみ)!ヤモリだってば。」

女はイナに向かって怒りの声を上げた。ヤモリと名乗った女はピンク色のシャツにオレンジのスカートを履いていた。髪は黒髪で肩先までで切りそろえてある。

見た感じだと少し地味のようだ。

「ええと……地味……じゃなくてヤモリ、どうしたの?遊びに来たの?」

イナは屋根から飛び降り、ヤモリの前にスタッと降り立つと微笑んだ。

「まあ、ちょっと遊びにきたんだけどね~。新緑の季節でもゴロゴロしているとは思わなかったけど。」

ヤモリはイナを眺めながらため息をついた。今は新緑の季節だ。桜はもう皆散ってしまっている。気温は少し高い。学校の周りは濃い緑色に染まっていた。

「だってこの時期は昼寝が気持ちいいよ。昼寝にかぎるよ。」

「まあ、わかんなくもないけどさ。」

「で?何して遊ぶ?何する?」

イナは目を輝かせて呆れているヤモリを見た。

「な、何するって……何にも決めてないけど……。……ん?」

ヤモリがやる事を探していた時、ふと横にあった花壇に目がいった。花壇にはチューリップが植えられている。花は全部きれいに咲いており、柔らかい風に押され、重たそうに花を揺らしていた。

「これ、チューリップだね。きれいだね……。チューリップにはいろんな種類があるんだってね。クイーンオブナイトとかピーチブロッサムとか。」

ヤモリはチューリップの花弁を優しく触りながらつぶやく。

「ふーん。私はユリ科って事しかわかんないや。」

イナは興味があまりなさそうだ。チューリップを眺めながら首を傾げていた。

「このチューリップはこの分校に通う子供達が植えたものだ。」

ふとイナとヤモリの後ろから男の声が聞こえた。イナとヤモリはギョッと顔を強張らせ、青い顔で後ろを振り向いた。イナとヤモリの背後に緑の髪の若い男が立っていた。髪は腰あたりまであり、髪というよりも草花のツルのようにも見える。緑の目には高貴な神力が漂い、水色の浴衣に包まれた身体からは力強さと優しさを感じだ。

「!」

「ああ、すまない。驚かせてしまったかな。僕はイソタケル神。木種の神だ。」

「ぎょっ!」

男の自己紹介でヤモリの顔色がさらに悪くなった。

「ね、ねえ、ヤモリ、あの神、誰か知っているの?」

イナが若干怯えながらヤモリの耳元でささやいた。

「ば、バカ!知らないの?イソタケル神って言ったら超超有名な神様でしょうが!偉い神様だよ!植物を作ったっていう神様!」

ヤモリは小声でイナに叫んだ。

「植物を作った!?すっごい!ねえ、ねえ!植物作ったって本当?どうやってやったの?」

イナは怯えているヤモリをよそに急に目を輝かせた。そしてそのまま、イソタケル神に向かい元気よく声を発した。

「ねぇねぇ!植物どうやって作るの?ねえ!」

「ば、バカ!敬語使いなさい!敬語!」

「イタっ!」

ヤモリはイナの頭をポカッと叩いた。イナは頭を押さえてうずくまった。

「おいおい。いきなり頭を叩いてはいけない。いじめはよくない。」

イソタケル神はヤモリに諭すように言うとイナの頭を撫でてやっていた。

「制裁です。お気になさらずに。」

ヤモリは無理やりイソタケル神に笑顔を向ける。

「ところで君達はここに住んでいる神かな?」

イソタケル神はヤモリとイナを交互に見ると質問をした。

「あ、私はここに住んでいるよ!」

イナはぴょんぴょん飛び跳ねながらイソタケル神に笑顔で答えた。

「私はただ遊びに来ただけです。」

ヤモリは顔色が青いまま、イソタケル神に震える声で返答した。

「そうか。」

イソタケル神はイナとヤモリにそっと微笑んだ。

「あ、あの……タケル様は何をなさりにいらしたのでしょうか……。」

ヤモリが引きつった笑顔でイソタケル神に尋ねた。

「ああ、僕はこの花壇の中の一つのチューリップに用があって来たんだ。」

イソタケル神は真っ赤なチューリップの前にしゃがみこんだ。

「赤いプロミネンス……。赤いチューリップの花言葉は愛の宣言とか愛の告白とか……ですよね。」

ヤモリは恐る恐る返答をした。

「そのようだ。僕にはよくわからないが、この昔から植えられている赤いチューリップだけずっと何かを待っているように思えるのだ。」

イソタケル神は様々な色のチューリップが咲く中で赤いチューリップの花弁のみをそっと撫でた。

「何かを待っている?なーんだろ。長い間待っているならかわいそう。」

イナもイソタケル神の横にしゃがみ、赤いチューリップの花弁をそっと撫でた。

「なんでしょうか。私には何も感じませんが……。」

ヤモリもイソタケル神に習いチューリップを見つめるが何も感じなかった。

「まあ、僕は草木の神だから人の想いを受け継いだ草花はすぐにわかるだけだ。一体何を待っているのかなと思ってな。」

イソタケル神は微笑みながらヤモリを見上げるとすっと立ち上がった。

「はあ……。」

かなりの神格を持ったイソタケル神がこんなちっぽけなチューリップを気にかけてわざわざここまで来たのかとヤモリは拍子抜けした。

「ねえねえ!何待っているの?ねぇねぇ!」

イナは先程からずっと赤いチューリップに声をかけている。チューリップが何か話すわけがなかった。

「んん……。……ん?」

熱心に話しかけているイナに呆れながらヤモリは大きく伸びをした。伸びをしている最中、視界に人影が映った。校庭の端からこちらに向かって一人のおばあさんが杖をつきながら歩いて来ていた。

「足が悪いのか?転ばないか心配だ。」

イソタケル神は緑の瞳で心配そうにおばあさんを眺めた。

「……あらあら……こんにちは。」

おばあさんは危なげな足取りでこちらを見ながらあいさつをしてきた。

「こ……こんにちは……。」

「こんちはーっ!」

ヤモリとイナはそれぞれあいさつを返し、イソタケル神は深く頭を下げた。おばあさんはヤモリだけしか視界に入れていない。人の目には通常の神は映らない。ただ、ヤモリだけは民家を守る神という事で人間に見えるようだった。つまり、あいさつはヤモリのあいさつしかおばあさんに届いていなかった。

「あなた、この辺の方?ここのチューリップ、きれいでしょ?」

「は、はい。とても。」

ヤモリはあまり人間と話す事に慣れていないため、声が少し動揺していた。

「特に……この赤いチューリップ……。あたしはこのチューリップを見るとなんだか大切な事を思い出しそうな感じになるの。でも見に来ても結局はわからない。今日はなんだか不思議な感じがするわ。この花壇。」

おばあさんはヤモリにため息交じりに言葉を紡いだ。

……そりゃあ、私の隣にイソタケル神がいるからね……。不思議でしょう。不思議でしょう。

ヤモリはそう思ったが声に出す事はなく、おばあさんの顔を先程から覗き込んでいるイナをヒヤヒヤしながら見つめていた。

「何かを思い出しそうな感じか……。この女性はチューリップと何か関係がありそうだ。」

イソタケル神はイナにつぶやき、おばあさんとチューリップを眺めていた。

「……はっ!電車!電車!敬三さん……。」

イナが突然、意味不明な言葉を発し始めた。

「ん?いきなりどうした?稲荷神。」

「わかんない。いきなり言葉が出てきた。」

イナの言葉にイソタケル神はしばらく何かを考えていたがふと顔を上げた。

「そうか。稲荷神、君は恋愛方面の神でもあったな。このチューリップが持っている人の感情は愛情か恋情という事か。稲荷神はこのチューリップの中に眠っている人の心を読み取ったのかそれともチューリップをみている女性の眠っている記憶をみたのか……おそらくそのどちらかだ。……いまならばチューリップが持つ人の記憶を引き出せるかもしれない。なるほど、恋愛方面だったのか。」

イソタケル神はイナに話しかけながら自己解決をしていた。イナは内容があまり理解できなかったが「誰かを待っているような気がする」というのが恋人だという事はわかった。

「恋人なのかなあ?」

イナはぼんやりとイソタケル神に言葉をこぼす。

「それはわからない。だが、この女性が現れた事でチューリップに隠されたものが出てきたような気がする。もしかするとこのまま、人がチューリップに刻みつけた記録を見る事ができるかもしれない。」

イナとイソタケル神が会話をしている横でヤモリはおばあさんと赤いチューリップを黙って眺めていた。

ヤモリをイナはなぜか突き始めた。ヤモリは小声でイナに「何?」と声をかけた。イナもイソタケル神もおばあさんの目には映らない。普通に会話をしてしまったら確実に怪しまれる。

「敬三さん!」

「はあ?けいぞう?」

分け隔てなく叫ぶイナにヤモリもつられて言葉を発してしまった。

「けいぞう?」

おばあさんは突然、声を上げたヤモリに驚きの目を向けた。

「あ……えっと……なんでもないです。」

「けいぞうさん……。」

ヤモリが誤魔化そうと話題を変えようとした刹那、おばあさんは戸惑いの表情で固まった。

「あ……あの……?」

ヤモリが悩んだまま固まっているおばあさんにそっと声をかけるがおばあさんには聞こえていないようだった。

「けいぞうさん……。敬三さん……。敬三君……。思い出した!」

おばあさんは突然、叫んだ。そしてそのまま、杖を放り投げて走り出した。

「ええ!ちょっ……何!」

ヤモリはありえない速さで走り去るおばあさんに唖然としながらイナとイソタケル神に目を向けた。

「あれ?あの人って足が悪かったんじゃ……。」

イナもさすがにこれは驚いたようだ。よくわからずに固まっている。

「はっ!」

気がつくと辺り一帯がセピア色に変わりつつあった。走り去って行ったおばあさんはなぜか少女の姿になっていく。

「え……ええ?何これ!」

イナとヤモリはあたりを見回しながら怯え始めた。抜けるような青空も今はセピア色になっている。揺れる木々もセピア色。

「昔に戻ったのか……いや、これはあのチューリップが見せている刻まれた記録。あの女性の心に眠っていた記憶だ。」

イソタケル神だけは冷静に言葉を発していた。

「記録?……えっ?チューリップ!?」

イナは赤いチューリップに目を向ける。他のモノはすべてセピア色になっているというのにこのチューリップだけ赤いままだった。

「チューリップだけが……赤い……。」

ヤモリは震える声を出しながら不気味なチューリップから離れた。

ふとそのチューリップの前に二人の子供が現れた。女の子と男の子だ。ここの分校の生徒のようだった。

男の子は女の子に話しかけた。

「ああ、そのチューリップ、きれいに咲いたんだ。」

「さ、咲いたよ……。敬三君と一緒に植えたチューリップ、咲いた!」

女の子は頬を少し赤らめながら男の子を見つめた。

「ふーん。良かったな。」

男の子は女の子から目を逸らし、照れくさそうに頬をかいた。

二人の子供はぎくしゃくしながら楽しそうに会話をしていた。

「……これは……?」

ヤモリは戸惑いながらイソタケル神とイナを見た。

「おそらく、少女の方は先程走り去った女性だろう。つまりあの女性の過去をチューリップを通してみているのだ。」

イソタケル神は戸惑っているヤモリを落ち着かせるため、冷静に返答をした。ちなみにイナは二人の子供に交じって会話をしようとしている。イナを置いておいてヤモリは驚きの顔でイソタケル神に叫んだ。

「そんな事が起こるのですか!あの走って行ったおばあさんは……?」

「わからない。だが、これはチューリップが記した記録だ。あの女性がこのセピア色の空間に閉じ込められているわけではない。彼女は記憶を思い出しただけだ。だから危険ではない。」

「は、はあ……。」

ヤモリとイソタケル神が会話をしていると隣で大人しくしていたイナが騒ぎ始めた。

「わあ!」

「何!?いきなり大声あげないでよ!びっくりするでしょ!」

ヤモリはイナの声にびくっと肩を震わせた。

「なんか、さっきの敬三君と紗雪ちゃんが大きくなっちゃった!」

イナがどれだけ二人の子供の会話に入り込んだが知らないが敬三君と話していた女の子は紗雪という名前の様だ。

「大きくなったって?え?」

ヤモリはイナに困惑した顔を向け、それから少年少女の方を向いた。先程の少年少女は花壇の前にいなかった。

「……?」

「ああ、前!前にいるってば!」

イナがヤモリの顔を両手ではさみ、強引に前に動かす。ヤモリはつぶされた顔で花壇の反対側にいる少年少女を視界に入れた。

「え!」

少年少女はまだあどけない顔つきは残っているが身体は成長していた。イナとヤモリは言葉がでないくらい驚いた。

「ひっ!人が突然、成長した!」

「いや、だからこれはチューリップの記録だ。チューリップが次に記録したのは七年ぐらい月日が経ってからのようだな。これは記録であり、人の記憶だ。驚くほどではない。」

イソタケル神はイナとヤモリの頭をそっと撫でると少年少女の会話を聞くように促した。

少年少女は制服を身に纏っている。おそらく中学生になったのだろう。

少年の方、敬三が少女の方である紗雪に何かを話している。

「……紗雪をここに連れてきたのにはわけがある。紗雪は今更小学校の花壇に何の用なのかと思うかもしれないけど……聞いてほしい事があって……。」

敬三は言い出しにくそうに言葉を発していた。

「どうしたの?付き合って長いのに私に隠し事?」

紗雪は美しい顔立ちでクスクスと笑った。

「紗雪……ごめん。俺、もうこの土地にはいられないんだ。」

「……え?」

敬三の言葉に紗雪は眉をひそめた。

「俺、親父の転勤でさ……ここから離れないといけなくて……。」

「そ、それくらい別にいいよ。電話もできるし、お手紙も書けるしね。」

紗雪は敬三の暗い顔つきが信じられなかった。もし、離れても電話や手紙で交流ができる。会う予定も立てられる。それなのに何故、そんなに暗い顔つきをしているのかわからなかった。

「そういう問題じゃないんだ。俺さ、親父の転勤で日本を出ないといけないんだ。……オランダに……行くんだ。たぶん、もう帰って来ない。」

「……っ!」

紗雪は一瞬息が止まった。まさか日本からいなくなってしまうとは思っていなかった。

「じょ……冗談よね?オランダって……。」

「……。」

紗雪の言葉に敬三は何も答えなかった。

「そんな……。」

敬三の表情を見てそれが本当の事なのだと実感した。自然と涙が溢れてきた。

……私も一緒にオランダに行きたい……でも……。

敬三の家はかなりのお金持ちだったが紗雪の家は家族で食べていくのに精一杯だった。オランダにいける費用もなく、毎日を必死で生きている紗雪にとっては中学校に行く事だけでもかなり大変な事だった。

「突然で俺もびっくりしているんだけど、これからもう電車に乗らないといけない。」

「これから!なんでもっと早く言ってくれなかったの!」

紗雪は敬三に掴みかかるように叫んだ。

「わ、悪い。言いだせなかったんだ。紗雪がいつも楽しそうに笑っているからさ。」

敬三は泣いている紗雪をそっと抱き寄せると顔を赤くし、目を泳がせた。

「……。」

紗雪は何も言わずに敬三の胸に顔をうずめている。

「な、なあ、紗雪が待てるっていうんなら……いつかここに帰ってくる俺を待っていてくれないか?ただ待っているだけでいい。紗雪が他に好きな人ができてもかまわないから俺を待っててほしい。俺、大人になったら全力でここに戻って来る。」

「馬鹿。私、敬三さん以外の男に興味ないの。それに私、そんな気長に待てない。」

紗雪は子供のようにダダをこねた。ここで敬三を困らせても何の意味も無い事はわかっていたがもう会えないかもしれないという恐怖を誤魔化したかった。

「……ずっと俺に興味を持ってくれるならこの赤いチューリップの事を忘れないでくれ。赤いチューリップの花言葉……けっこう素敵なんだぜ。」

敬三は紗雪を離すと無理に微笑んだ。そしてそのまま紗雪の手を握ると歩き出した。

二人が寂しそうに去って行くのと同時に世界が元の色に戻ってきた。聞こえなかったはずの鳥の声が急に聞こえ、風の音が響き、葉っぱはきれいな緑に戻る。

「……?戻った?」

イナとヤモリが我に返ると校庭の真ん中でおばあさんが倒れていた。おばあさんは先程セピア調に世界が変わった瞬間と同じ場所にいた。

「え!おばあさんがたおれている!」

イナは慌てておばあさんの側に近寄った。

「あのおばあさん、さっき、凄い勢いで走り去って行ったんじゃ……。」

ヤモリも焦りながらイナを追った。

「あの方は足を悪くしている。そんなにいきなり走れるわけがない。最初のはおそらくチューリップが見た部分の記録の巻き戻しだったんだろう。現に途中からあの方は少女に戻っている。」

イソタケル神もゆっくりとおばあさんに近づいていき、杖をヤモリに渡した。

「そ、そういう事ですか……。あ、あの、おばあさん……大丈夫ですか?」

ヤモリは杖を受け取るとうつぶせで倒れているおばあさんに声をかけた。おばあさんは腰をさすりながらゆっくり起き上った。

「いたたた……いきなり動いたから転んでしまったわ……。」

おばあさんに怪我はないようだった。

「良かった……。怪我でもしたかと思った……。」

ヤモリの横でイナがほっとした顔を向けた。

「あ、杖どうぞ。」

「あら、ありがとう。ごめんなさいね。」

おばあさんはヤモリから杖を受け取るとゆっくり立ち上がり、悲しそうに微笑んだ。

「大丈夫ですか?」

「ええ……。突然思い出したものだからそのまま駅に向かおうとしてしまったけど……もうあれから何十年経っていることやら。」

おばあさんはため息をつきながら笑った。ヤモリがおばあさんの背中をさすっているとイナが隣でヤモリの服を引っ張り始め、ヤモリに向かい声を上げた。

「ねえ、敬三さんって人に会わせてあげよーよ!」

「君ね……、そんな簡単にいくわけないでしょ!どこにいるかもわからない人を探すって言うの?」

ヤモリは小さい声でイナにささやいた。

「とりあえず、駅のホームで待っててみるとか!」

イナの言葉にヤモリは大きなため息をついた。

「あのねぇ……。」

「私、ちょっとこれから駅に行ってみようかしら……。何もないと思うけどベンチにゆっくり座りたい。そして色々思い出したいの。」

おばあさんの発言でヤモリは頭を抱えた。隣でイナがとても楽しそうにしていたからだ。

……これはおばあさんと一緒に駅まで行けって言っている顔だね……。

ヤモリはイナの表情を見てそう判断した。イナは一度言ったら聞かない所がある。ヤモリは駅にいくだけならいいかとも思い、おばあさんに声をかけた。

「あ、私も行きますよ。一緒に行きましょう?」

「そんなそんな……悪いわ……。大丈夫。一人で平気よ。」

「いえ、私も駅に用事があるんで……。」

しばらくヤモリはおばあさんを説得していた。おばあさんは始め渋っていたがやがて好意に甘える事にしたらしい。

「じゃあ、駅までよろしくお願いします。」

と頭を下げてきた。ヤモリは優しく微笑むとおばあさんの腰に手を添えて支えてあげた。イナも一緒におばあさんを支え始めた。その後ろからゆっくりとイソタケル神が続いた。

「あれ?イソタケル神もついてくるの?」

「ああ、ついていく事でなんだかチューリップの事が解決するのではないかと思ってな。」

イナの質問にイソタケル神は伸びをしながら答えた。

神々とおばあさんはゆっくりと駅に向かい歩き出した。この学校から駅はかなり遠い。おばあさんは歩きながらヤモリに話しかけ始めた。

「あなたが何故、敬三さんの名前を知っていたのかはわからないけど、そのおかげで大切な事を思い出せたわ。ありがとう。」

「え?ああ、はい。」

ヤモリは返答に困ったが微笑んで誤魔化した。

「なんでこんな大切な事を忘れてしまっていたのかしら……。私ね、敬三さんがいなくなってからお見合い結婚で結婚してね……その男の人も好きだったから後悔はしていないけど、敬三さんの事、忘れていた事に今、後悔しているわ。子供もできて今は孫もいる。毎日を生きる事に必死過ぎたのかもしれないわ。……あの人ももう、約束を忘れてしまったかもしれない。」

おばあさんは切ない表情でヤモリを見た。

「……忘れているかもしれませんがきっと幸せに生活していると思います。結局はまだあなたの前に現れていませんからね。生活が楽しすぎて忘れてしまっているとか。」

ヤモリは返答に困り、あたりさわりのない言葉を発した。

「ふふ……。そうだといいのだけれど。私もその約束を忘れてこの町から離れてしまっていたの。歳を取ってもう一度ここに住みたくなって戻って来たのよ。だから……あの人……何度も私を探しに戻って来ていたかもしれない。」

「……。」

おばあさんの言葉にヤモリは返答できなかった。イナが隣で「絶対会えるよ!」と叫んでいたが絶対会えるなんてヤモリには言えなかった。おばあさんも「駅に行っても何もないと思う」と言っていたので満足するまで駅にいてもらった方が心が軽くなるのではないかとヤモリは思った。

会話をしながらゆっくり歩いていると古びた駅にたどり着いた。あたりは静かで道も舗装されていない。草が伸び放題の無人駅。この駅の利用者も今はほとんどいない。券売機には蜘蛛の巣が張っており、清掃もまったくされていないようだ。

時刻表を見ると電車は一時間に一本しか来ない事になっている。

おばあさんは鳥の鳴き声しか聞こえない静かな駅のベンチに腰をさすりながらゆっくり座った。ヤモリもなんとなくおばあさんの横に座った。

座った直後、ガタンガタンと電車の音が聞こえた。

「ちょうど電車が来たみたいですね……。」

ヤモリが二両しかない古い電車をため息交じりに眺めた。電車には人が乗っていない。

「東高梅駅―。東高梅駅―。」

車掌の声が聞こえ、ドアが閉まる。電車はそのまま一定の音を立てながら去って行った。

「あっ!」

再び静かになった駅でイナが叫んだ。イナはヤモリの横で嬉しそうに飛び跳ね始めた。

「何?いきなり叫ばないでよ。びっくりするじゃない。」

ヤモリが小声でイナに言葉を発した時、ヤモリの視界に帽子にスーツ姿のおじいさんが映った。

「え……。この駅で降りた人がいた……?」

「けい……ぞうさん……?」

ヤモリの隣でおばあさんが震える声でつぶやいた。そのままおばあさんはゆっくり立ち上がると杖をつきながら何かにとりつかれるようにおじいさんの所へと足早に歩き出した。

「ああ、ちょっと……。」

ヤモリがおばあさんに声をかけたがおばあさんは夢中になって歩いていた。

「敬三さんだ!敬三さんだよ!」

イナが嬉しそうにヤモリの脇腹を突いた。

「痛い!つ、突かないでよ。……敬三さんって人かどうかわからないよ……。あのおばあさん、夢見ちゃっているとかない?」

「違うようだな。見なさい。」

イナに代わりイソタケル神がヤモリに答えた。ヤモリは慌てておばあさんの方に目を向けた。

おばあさんはおじいさんと楽しそうに話し、体を寄せ合っていた。

「あ……。ウソでしょ……。本当に現れちゃった……。」

「さて、これで僕は邪魔になった。もう解決したから僕はお暇する事にしよう。」

イソタケル神は驚いているヤモリと喜んでいるイナの頭をそっと撫でると手を振りながら去って行った。

「あんな事あるの!?」

「ばいばーい!また会おうね!」

イナは驚いているヤモリの隣でイソタケル神に嬉々とした表情で手を振っていた。

「イナ!敬語使いなさいってば……。もう……まあいいや。奇跡が起こったって事だよね。」

ヤモリはため息をつくとイナを促し、歩き出した。

「学校戻る?」

「そうしよう……。私もちょっと疲れたから昼寝したい。……そう言えば、君さ、確か、恋愛方面の神でもあったよね……。君が奇跡を起こしたってことは……。」

「んー……?わかんない!」

イナはヤモリの手を引っ張ると楽しそうに走り出した。

「ちょっと走ったら危ないってば!」

ヤモリは再びため息をつくとイナに連れられて駅から離れていった。

駅で楽しく話していたおじいさんとおばあさんは手を繋ぎながら高梅山分校にやってきた。

「ここで赤いチューリップを見て思い出したの。」

「赤いチューリップなんてないじゃないか。」

高梅山分校の花壇前、先程まであった赤いチューリップは何故かなくなっていた。今は黄色のチューリップがその場所に咲いていた。

「でもこの場所にあの時と全く変わらずにあったのよ?植えた場所にあの頃のまま。」

「それはないだろう。花がそんなに長持ちするとは思えない。」

おじいさんは不思議そうに黄色のチューリップが咲いている地面を触った。

「ん?」

おじいさんの手に何かが当たった。よく見るとそれは腐ったチューリップの球根だった。

「球根だわ……。土を掘ってもいないのに……。こんなところに……?」

二人はまじまじとその球根を見つめていた。

「この裏に住んでいる稲荷神様がこの球根を赤いチューリップに変えたのかもしれないな。」

おじいさんはフフッと笑うと球根を元の場所に戻した。

「私は幻を見ていたとでもいうの?バカバカしい……だけれど、こうして会えたんですもの、やっぱり稲荷神様のおかげなのかしら?」

おばあさんもクスクスと笑いながら学校裏の神社に目を向けた。

二人は少し不思議な体験に若い頃の高揚感を思い出していた。

忘れない帽子

昔からある古い学校の裏に稲荷神が祭られていた。ここは山の奥深くにある村で、生活している人々は車を持っていないとどこに行くにも不便だ。まわりは山と舗装されていない道路が続いていてその周辺にまばらに昔ながらの一軒家が建っていた。そんな村の中にある唯一の小学校。高梅山分校(たかうめやまぶんこう)。この学校はいつ廃校になるかわからないギリギリを彷徨っている学校だ。

この学校の裏に住んでいる呑気な神様、稲荷神のイナは神社が小学校の近くにあるからか何故か幼女の姿だ。元々きつねだったイナは人型になるのが苦手らしく、少しだけ変化が下手くそだった。服装は巾着袋のような帽子をかぶり、羽織袴である。黒い髪は肩先で切りそろえられていてもみあげを紐で可愛らしく結んでいた。

「なあなあ。ここの神社って雑草だらけだし、なんかたたられそうで怖いよな。」

小学校に通っている男の子の一人が友達の男の子と一緒にイナがいる神社でボール遊びをしていた。

「たしかに。こんなところでボールなんて蹴ってていいのかなあ。なんか汚いよな。」

男の子の内の一人が困った顔で答えた。

「だってさ、今、グランドの清掃するからってグランド使えねぇじゃん。ここしか遊ぶとこないし。」

「あ、俺さ、もう一カ所遊べる所知ってるぜ!そっちのが広いしそっちいかね?」

「あ!行く行く!行こう!」

男の子達はボールを素早く持つとさっさと去って行ってしまった。

天気は快晴。五月晴れで少し蒸し暑い。時刻は午後二時くらいか。

「うー……。」

社の裏から不機嫌そうな女の子が顔を出した。稲荷神のイナである。

「なんだよ!もう!汚いとか雑草だらけとか!失礼だよ!し・つ・れ・い!ちゃんと村の人が掃除に来てくれるもん!ふん!」

イナは怒っていた。鼻息荒く賽銭箱に腰かける。

だがだんだん雑草だらけの神社内を見ていたらため息が漏れてきた。

……汚い……掃除しよ……。

イナは心でつぶやくと近くにあった雑草からぶちぶちと抜いていった。

……ああ、暑いよ~。疲れたよ~……。

まだ少ししか経っていないのだがイナは疲れてしまった。半泣きで雑草をむしっていると麦わら帽子を被った少女がやってきた。

「あらら?今日は寝てないんだ。君、何しているの?草むしり?偉い!」

少女はピンクのシャツにオレンジ色のスカートを履いている少し地味な少女だった。

「地味子ぉ……。」

「だから、地味子じゃないって言ってるでしょ!ヤモリ!ヤモリ!」

イナの言葉に少女は叫んだ。この少女、実は龍神なのだがあまりに地味すぎるので周りの神からは地味子とあだ名で呼ばれている。龍神の力も持ちながら民家を守る神、ヤモリとして信仰を得ている神だ。

「ごめんごめん。ヤモリさん。ちょうど良かった。私疲れちゃったからモナカアイス食べたい!買って来てよ!」

イナは手で顔を扇ぎながら社の階段に座り込んだ。

「はあ?何?私をパシリに使うの?ちょっと……君ねぇ……。」

ヤモリは深いため息をついた。

「すぐそこの駄菓子屋に売ってるから行って来てよォ……。私は人に見えないけどヤモリは見えるからもうヤモリに頼るしかないんだよぉ……。」

イナは弱々しい声でヤモリを見上げた。

「買ってきてもいいけど一人で駄菓子屋まで行くのはなんか負けたような気がするから君も来てよ。」

「ええ~。」

ヤモリの言葉にイナはあからさまに嫌そうな顔をした。

「じゃあ、私は買いにいきません!」

「うう……わかったよ……。私も行くよ……。」

ヤモリがプイとそっぽを向いたのでイナは慌てて声を上げた。

「よし。じゃあ行こう?」

ヤモリは勝ち誇った顔で頷き、イナを引っ張り神社の階段を降りて行った。

学校の裏へ降りるとよくわからないが大きなトラックがグランドの砂を運び出していた。

おそらくグランドの砂を変えるのだろう。そのせいで子供達はグランドで遊べないようだ。ヤモリとイナはヘルメットをかぶった男の人達を横目で見ながら不思議そうな顔でグランドを通り過ぎた。まだ五月だが太陽は真夏のようにギラギラと地面を照らしている。

「暑いよ~……。」

イナはダラダラと歩きながら日陰を探して歩いていた。

「確かに夏かってくらい暑いね。ちょっとこの辺にある神社の手水場で水遊びしたいね。」

ヤモリは額の汗をハンカチでふきながらイナの後ろをぼんやりと歩く。

「神社って階段あるからやだ。だったらアイス買いに行く方が先がいいよ~。モナカアイス!」

イナは興奮気味な顔でヤモリを見た。

「わ、わかったよ。駄菓子屋には行くから。」

「あそこのモナカアイスは絶品だよ!夏しか売ってなくてね、ミルクのアイスとパリパリのチョコがふんわりしたモナカにちょうどよくて……。そろそろ売り始める頃なんだよ!」

「わかった。わかったから興奮しないでよ。暑苦しいよ……。」

ヤモリは呆れながらイナを落ち着かせる。二神は息を漏らし、汗をぬぐいながら山道を下る。学校は山の中腹にあり、駄菓子屋は山を下りた所にある。

なんとか山を下りきった二神は小さな川にかかるスノコのような橋を渡り、ちらちら見える民家を通り過ぎ、田んぼ道を黙々と歩いていった。

「もうちょっとだよね?もう……さすがに疲れたわ。」

ヤモリはフラフラしながらイナに目を向けた。

「……うん……。遠すぎだよ~。」

イナは先程からぼやいてばかりだった。イナとヤモリは唸りながら駄菓子屋に向けて足を進める。ただ黙々と田んぼ道を歩いていると上から何かが落ちてきた。

「わっ!」

イナとヤモリは同時に声を上げた。何かはモノではなく男だった。男は音もなく着地すると手に持っていたステッキをクルクルとまわし、あたりを見回した。

そしてイナとヤモリを見つけると

「シャウ!」

と謎の叫び声を上げた。

「うわあ!変な人だ!ねえ!変な人が話しかけてきた!」

イナは男を見て叫ぶと素早くヤモリの背中に隠れた。

「ちょ……ちょっと!変な人って失礼だから!ちょっと変わった人って言いなさい!」

ヤモリは慌てて男に目を向けた。男はシルクハットをかぶっておりワイシャツの上から着物を羽織っていた。下は黒い袴だ。黒髪は肩先で切りそろえられていて眼鏡をしている青年だった。パッと見てハイカラさんだ。

「うっ……。」

ヤモリは改めて男を見て言葉を詰まらせた。

「シャウ!しゃーう!お?君はどこかで見たことがあるんだナ!確か龍神だったんだナ!」

男は青い顔をしているヤモリに満面の笑みを返した。

「ね、ねえ、ヤモリ……知り合いなの?ねぇ……。」

イナはヤモリの隣で戸惑った顔をしていた。

「あ、ああ、神だね……。知り合いじゃないけど……し、知ってはいるよ……。有名な神だよ……。加茂別雷神(かもわけいかずちのかみ)。かなり高い神力を持っている雷神。」

「雷神!?へえ……初めて見た!」

イナは興味津々に男を眺めはじめた。

「ば、ばか!動物園の動物じゃないんだからじろじろ見るのはやめなさい!そのまま通り過ぎるよ!関わると色々と厄介だから。」

ヤモリは冷汗を流しながら男を通り過ぎようとしたが素早くまわり込まれてしまった。

「シャウ!」

「ああ……もう。」

回り込まれヤモリは頭を抱えた。

「この帽子を君にあげるんだナ!」

男はそう言うとヤモリのむぎわら帽子の上から古びた野球帽をかぶせた。

「ちょっと!何?何?」

ヤモリは帽子をかぶせられたことに気がつかず、アワアワと本来かぶっていた帽子を触っていた。

「えーと……加茂ちゃん?この野球帽なに?古そうだねえ。」

「加茂ちゃんって君!偉い神になんて言葉を……。」

普通に男と会話をしているイナにヤモリは蒼白の顔で叫んだ。

「加茂ちゃんっていいナ!シャウ!シャシャシャシャーウ!」

加茂ちゃんと呼ばれた男は楽しそうに踊り始めた。彼が「シャウ」と発言するたびに身体からビリッと電気が漏れ出ていた。

「ははは!おもしろい!シャウって言うと充電されるの?ははは!」

イナは加茂ちゃんをみて大笑いしていた。ヤモリは怖いモノ知らずのイナをヒヤヒヤしながら見つめ、帽子の上に乗っていた野球帽を取る。

「本当に古そうな野球帽だね。どうしたのですか?これは。」

ヤモリは丁寧に加茂ちゃんに声をかけた。

「シャウのじゃないんだナ!この辺に住んでいる子供の帽子みたいなんだナ!だけどもう五十年近く前だからもう子供じゃないんだナ!シャウ!」

「シャウって一人称だったんですか……。今の話だとよくわかりませんが……とりあえず、五十年前の帽子って事ですね?」

「そうなんだナ!シャウ!」

加茂ちゃんはヤモリに答えながらイナの帽子をつんつんと突いていた。つんつん突かれたイナはしゃがみこんでいる加茂ちゃんのシルクハットを突き返しながら口を開いた。

「ねーねー、じゃあ加茂ちゃんはこの帽子、どこで拾ったの?」

「シルクハットの事なのかナ?それとも野球帽?シャウ!」

加茂ちゃんは歯をみせながら笑っていた。

「野球帽だよ。古そうだからさ、そこらへんに落ちてたのを拾ったんでしょ?」

「違うんだナ!これは子供から奪ったものなんだナ!シャウ!」

「奪った!?」

加茂ちゃんの言葉にイナはムッと顔を膨らませた。

「うん。子供にいたずらしたんだナ。でも帽子を奪ったのは良かったけどその子供に返すのを忘れちゃったんだナ!で、返しに来たけどもう子供じゃないし……こんな帽子いらないかなと思ったんだナ。シャウもいらないし、だからあげるんだナ!」

加茂ちゃんは頭をポリポリかくとバツが悪そうに微笑んだ。

「でもあげるって言われても私、この帽子いらないです。」

ヤモリはため息交じりに加茂ちゃんを見た。

「今は帽子オン帽子が流行っているんだナ!麦わら帽の上から野球帽、似合うんだナ!」

加茂ちゃんはクスクスと楽しそうに笑っていた。

「そんな流行聞いた事ないですよ……。」

ため息をつくヤモリにイナは目を輝かせて頷いていた。

「いいんじゃないかな?ちょっとしばらくそのまま歩いてみてよ。意外に似合ってるって!」

「……そう?まあ、いいけど。」

ヤモリは訝しげにイナを見ると麦わら帽子の上から野球帽をかぶったままゆっくりと歩き出した。

「加茂ちゃん、これから駄菓子屋でモナカアイス買うんだ!一緒に行く?」

イナは加茂ちゃんに微笑んだ。ヤモリはそんなイナを眺めながらこっそりつぶやいた。

「加茂様は忙しいんだから誘うのはやめなさい……って。」

「お!モナカアイスなんだナ!行くんだナ!シャウは人に見えないから買ってほしいんだナ!」

「ええええ!」

加茂ちゃんは楽しそうに頷き、ヤモリに目を向けた。ヤモリは頭を抱えてため息をついた。ヤモリは諦めて加茂ちゃんと駄菓子屋に行く事にした。

ちらほらある民家の一角に小さい駄菓子屋があった。木の引き戸は開いていて古い木の匂いがどこか懐かしい記憶を呼び覚ます。

イナと加茂ちゃんは駄菓子屋に入り込み、お菓子を眺めていた。その中、ヤモリは二神を一瞥し、アイスが入っている冷凍庫の中からモナカアイスを三つ取った。

「いらっしゃい。」

カウンターに座っていたおじいさんがヤモリに笑いかけた。ヤモリは愛想笑いを返すとモナカアイスを三つ見せた。

「モナカアイス三つだね。」

「はい。」

「三百円だね。」

「はーい。」

ヤモリは財布から三百円を取り出すとおじいさんの掌に置いた。

「ありがとう。ところで……。」

「……はい?」

おじいさんはヤモリがかぶっている帽子に目を向けていた。

「その帽子……どこで……。」

「え?これですか?」

ヤモリは自分がかぶっていた麦わら帽を指差した。

「それじゃなくて……その上に乗っている野球帽だよ。」

「こっちですか?これは先程……えーと……。」

ヤモリは野球帽だけとるとおじいさんに見せた。

「それは俺のだ。」

「え……。」

おじいさんはうちわで自身の顔を扇ぎながら野球帽に目を向けていた。

ヤモリが困っていると会話を聞いたイナと加茂ちゃんがいそいそとヤモリの元へ戻ってきた。

「シャウ!……じゃあ、この人があの時の男の子だったんだナ!君、君、帽子を彼に返してあげてほしいんだナ!シャウ!」

加茂ちゃんはヤモリのすぐ隣で声を上げた。おじいさんはもちろん、加茂ちゃんの声もイナの声も聞こえない。ヤモリだけは人に見える神だった。対応はヤモリがやるしかない。

「あ、これ拾ったんです。あなたのだったんですか。じゃあ、返しますね。」

ヤモリは加茂ちゃんの言った通り、おじいさんに帽子を返してあげた。

「拾った……。ずっと見つからなかった帽子が……一体どこに。ああ、これな、凄い大事なものだったんだ。ガキの頃な。ここ、見えるか?」

おじいさんは野球帽のツバ部分を指差した。

「……?これは……サインですかね?」

「そうだよ。当時の野球選手に書いてもらったサインだ。すごく大事にしてたんだ。この野球帽をかぶっていた時は本気でプロ野球目指したもんだ。これがなくなっちまってからどうでもよくなってしまったがね。で、今は駄菓子屋さ。」

おじいさんはツバに書かれたもう黒いシミのようになってしまっているサインを懐かしそうに眺めた。

「ちょっと……加茂ちゃん……いたずらでそんな大事なものを奪っちゃダメだよ!未来のプロ野球選手だったかもしれないのに!」

イナがヤモリの横で声を上げた。しかし加茂ちゃんは何故か微笑んでいた。

「加茂ちゃん!なんで笑ってるの!」

「うん。知ってたんだナ!その子が大事にしていたものだって事。シャウ!」

加茂ちゃんの言葉にイナは困惑した顔をしていた。イナが困惑しているとおじいさんが再び口を開いた。

「あの時は忘れもしないよ。台風だか暴風雨だかが近づいている時にな、校庭で野球の練習しようって悪ガキ共と連絡取り合ってな、親からは行くなと散々止められたが子供が親の言う事をまともに聞くわきゃあねぇ。俺はこっそり野球帽をかぶってバットとグローブを持って外に出た。その時にな、雷が鳴ってたんだ。かなり近かった。」

おじいさんはそっと目を瞑った。

「雷……。」

ヤモリはそっと加茂ちゃんを見た。加茂ちゃんは変わらずに微笑んでいた。

「でな、学校に行こうとしていた時、この野球帽が風で飛んで行っちまったんだよ。そんで急に消えてなくなっちまったんだ。俺は泣いたよ。しばらく立ち直れなくてな……野球とかどうでもよくなってうちに帰った。まあ、そっから大泣きしたがな。親からはいう事を聞かなかった罰だとかなんだとか言われたぜ。」

「……。」

ヤモリは静かにおじいさんの話を聞いていた。

「そんでな、台風だがなんだかわかんねぇが一日で雨風がやんで次の日晴れたわけよ。そしたらな……学校に行ったら噂になっててよ、校庭に生えていた木に雷が落ちたって言うんだよ。それ聞いた時な、俺びっくりしたよ。同時に怖くなった。校庭に行っていたら死んでたかもしれねぇってな。」

「へぇ……。」

ヤモリはおじいさんの話を聞きながら隣にいる加茂ちゃんに目を向けた。

「うんうん!シャウはあの時、何度も止めたんだナ。人と会話はできないからゴロゴロ雷を鳴らしたんだナ!あの時の雨雲はシャウのじゃなかったけど雷が落ちる所はどこかよくわかっていたんだナ!だけど何度も警告したのに彼は聞かなかったんだナ!シャウは……夢を追い続けて死ぬか、夢を諦めて生きるか……で生きてもらう方を取ったんだナ。でもやっぱり悪い事をしたんだナ……。でもあれは本当に危なかったんだナ!」

シャウは頭をポリポリかきながら声を発した。

「なるほど……それじゃあ仕方ないね。加茂ちゃんはあんまり悪くなかったよ。」

イナはニコリと笑うとヤモリが持っているモナカを奪おうとしていた。

「ああ、引き留めて悪かったね。帽子は返してくれるのかい?」

おじいさんは野球帽を手に持ちながらヤモリに笑いかけた。

「ええ。どうぞ。ああ、それと友達でこのモナカを愛食している者がおりまして……これ、おいしいみたいなんで私も食べてみたくて……。」

「そうかい。おいしいよ。うちの商品の一番人気なんだ。」

「そうなんですか。ぜひ、いただきますね。」

ヤモリは会釈をすると駄菓子屋のおじいさんに背を向けて歩き出した。

「……ん?」

おじいさんはよく目を凝らして見た。少女が手に持っていたはずのアイスモナカ三つが気がつくと一つになっていた。そして近くでビリッと電流が通るような感覚がした。

「……なんだ……今の……。それにあの子……モナカ三つ買っていったよな……なんで一つに……。」

おじいさんは驚きながら去って行く少女の背中を見つめていた。

「はあ……。加茂様……その場でアイス食べてビリッと電流流しましたね……。」

駄菓子屋を後にしたヤモリはモナカアイスをおいしそうに食べている加茂ちゃんを呆れた目で見つめた。

「あまりに冷たかったからちょっと電流が出ちゃったんだナ!おいしいナ!シャアウ!」

シャウは楽しそうにモナカを頬張っている。その隣でイナも幸せそうにモナカを頬張っていた。

「んん~おいちい~。つめた~い。」

「イナは本当に呑気だね。まあ、確かにおいしいけどこれ。」

幸せそうな顔をしているイナの横でヤモリももぐもぐとモナカを食べていた。

「あはは!確かにここは穴場だな!」

ふと近くで男の子達の声が聞こえた。駄菓子屋のすぐ横にちょっとした空き地があった。その空き地で男の子達がサッカーをやっていた。

「あー!あいつらは!さっき、私の神社馬鹿にした奴らだ!てぇい!お仕置きだあ!」

イナはアイスモナカを口にくわえたまま、男の子達の輪に入って行き、サッカーボールを奪ってヤモリの元へ帰って来た。ちなみに人に見えない神が持った物は人間には見えなくなってしまう。男の子達は急に消えたボールに驚き、パニックを起こしていた。

「へへーん!どうだ!加茂ちゃんとちょっと似ている事やってみたよ!」

イナはえへんと胸を張ったがすぐにヤモリにチョップされた。

「加茂様とは全然違う!それは単なる嫌がらせ!早く返してあげなさい!モナカ没収するよ!」

「わわ……わかったよ。返してくるよ~。」

イナは怖い顔をしているヤモリに怯えながら男の子達に向けてボールを投げた。

「まったく。」

ヤモリが深いため息をついた横で急にボールが戻ってきた男の子達がさらに戸惑っている声が聞こえた。

イナと加茂ちゃんはそれを見てケラケラと笑っていた。

流れる過去

昔からある古い学校の裏に稲荷神が祭られていた。ここは山の奥深くにある村で、生活している人々は車を持っていないとどこに行くにも不便だ。まわりは山と舗装されていない道路が続いていてその周辺にまばらに昔ながらの一軒家が建っていた。そんな村の中にある唯一の小学校。高梅山分校(たかうめやまぶんこう)。この学校はいつ廃校になるかわからないギリギリを彷徨っている学校だ。

この学校の裏に住んでいる呑気な神様、稲荷神のイナは神社が小学校の近くにあるからか何故か幼女の姿だ。元々きつねだったイナは人型になるのが苦手らしく、少しだけ変化が下手くそだった。服装は巾着袋のような帽子をかぶり、羽織袴である。黒い髪は肩先で切りそろえられていてもみあげを紐で可愛らしく結んでいた。

その人間の少女のようなイナは現在とても怯えていた。

「どうしよ~……。もうすぐ暗くなるし……雨が降るし……。」

現在は梅雨の時期である。空は曇天で今にも雨が降って来そうだ。

「あ~……どうしよう……。なんでこんな大事な時に地味子が来ないんだよぉ……。」

イナは落ち着きなくウロウロ神社内をまわると賽銭箱に腰かけた。

「お化けが……お化けが出るんだよぉ……。」

イナは半泣き状態で怯えていた。イナが怯える原因となった出来事は少し前に起きた。

三時間ほど前の事だ。ここの神社に学校が終わったばかりの男の子二人組が遊びに来た。

遊びに来たといっても暴れに来たわけではない。学校に持って来てはいけないと言われているポケットゲーム機をランドセルに忍ばせたはいいが学校でする勇気がなく、帰りに神社に寄って友達同士でゲームをやりに来ただけだ。

イナは人間に見えない神なので男の子二人の様子を楽しそうに眺めていた。

「何やってんの?それ何?なーに?」

イナは男の子のまわりをまわりながらゲーム機を興味津々に見つめていた。

イナの声はもちろん、男の子達には届かない。男の子達は近くの丸太に腰かけ、ゲームの電源を入れる。

「……なあ。」

男の子の一人が騒いでいるイナをよそにもう一人の男の子に話しかけた。

「ん?」

もう一人の男の子はゲーム機に目を向けながら答えた。二人は無線で対戦ゲームをやっているようだ。

「今日、夜から雨だってさ。あ、俺、才蔵な。お前何キャラで行く?」

「夜からか。明日サッカーしたいんだけどグランドぐちゃぐちゃだよな。……俺、サスケで行く。ライフは二個でいいよな?」

「いいよ。必殺呪文のタイム何秒にする?八方手裏剣何個がいい?」

「十でいいんじゃん?八方はなしにしようぜ。」

男の子達は対戦ゲームのルールをカスタマイズしているようだ。

「じゃ、やるか。」

やがてはじまった対戦ゲームにイナは目を輝かせた。

「凄い!なんか忍者が凄い速さで動いているよ!」

イナは男の子達の後ろから画面を覗いている。

「そういえば、ねーちゃんが中学の時さ……、必殺カツラ剥き!」

「くそっ!忍法微塵切り!……で?お前のねーちゃんが何?」

男の子達はゲームの会話をしながら別の会話をしている。器用な子供達だ。

「梅雨入りの時にいつも言う怪談があってさー。お、クナイ落ちてた。補充っと!」

「あーっ!なんで俺の近くにはアイテム来ないんだよ!……怪談?」

「なんか、すごい天気が良かった日に母さんが洗濯物を干してそのまま買い物に行ったんだってよ、それで……あーっ!くそ!サスケが消えやがった!」

「ここだよーっ!地味に攻撃!地味に攻撃!……で、なんだよ。」

ゲームが白熱しているのか先程からピコピコと音が忙しなくゲーム機から鳴っている。

「それでだんだんと空が曇って来て雨が降りそうだったんだって。そんで……よっと!アイテム~ラッキー。……そんで、ねーちゃんが家に一人でいてさ、ねーちゃん、天気が悪くなっている事気付いてなくて……。」

「やっとアイテム来た!……気づいてなくて?」

「雨が降って来た事も気づいてなくて……、外で蛙が鳴きはじめたのも気づいてなくてさ、何してたか知らんがぼーっとしてたんだろな、……そんな時だ、その地味な攻撃やめてくれー!リアルにHP減る!」

「俺は手段を選ばない!……そこで会話切るなよ。気になるだろ。」

男の子達は手を忙しなく動かしながら会話をしている。最近の子供はとても器用だ。

「突然、家のドアが開いてねーちゃんが倒れるくらいのすんごい風が吹き抜けたんだってさ。ドア閉めてたんだぜ?それが変な方向から開いて突然突風。ねーちゃんびっくりして風が抜けてった方を見たんだって、そんで雨が降ってきている事に気がついて慌てて洗濯物を中に入れたらしい。そん時、外は風が全然なくて洗濯物も一枚も飛んでなかったんだって。すぐ隣のおじちゃんに聞いてもそんな強い風はなかったって言ってたんだってさ。」

「……こわっ!それ、おまえんちのねーちゃんが嘘言ってんじゃねぇの?」

「それな!母さんがその後家に帰って来たわけよ。そしたら、風が吹き抜けた廊下に置いといた物が全部ひっくり返ってたんだってさ。その廊下、そのまま玄関に繋がってたんだけど母さん玄関のドア閉めといたはずなのに開いてたって言ってて、玄関の外に置いといた物は飛ばされてなかったんだってさ。」

「こわっ!めっちゃこわっ!」

男の子は手を止め、怯え始めた。

「隙あり!カツラ剥き剥き!」

「うわっ!ちょっ……まじかよ!」

一瞬手の止まった男の子に怪談を話した男の子が攻撃を仕掛け、見事勝利を収めた。

「手段は選ばない!ひひひ。」

「……嘘かよー……。」

「嘘じゃねぇよ。その話はマジ。つーか、雨降りそうだな。帰るか。」

男の子二人は空を見上げ、ポケットゲーム機を再びランドセルに入れた。

「だな。……おまえんち、ぜってぇ幽霊いるよ。」

「雨降りの夜は気をつけろってなんか漫画で読んだことあるな。なんか怪異がいっぱいおこる奴。」

「そんな漫画ばっか読んでるから怪異に遭うんだぞ……。この神社も不気味だし……。」

片方の男の子は完全にビビっていた。この手の話は苦手のようだ。

「確かに。なんか怖くなってきた。暗くなってきたし。」

男の子二人はランドセルを背負うと暗くなっていく空に若干怯えながら足早に去って行った。

ひとり残されたイナは暗くなっていく空を背に呆然としていた。

「……お化けが……雨の日の夜にお化け……。この時期の雨が降る前にお化けが……。」

イナは男の子達の会話を繋げ、頭の中で勝手な怪談話を作ってしまっていた。

イナが青い顔をして辺りを見回すとざわざわと木が揺れた。

「ひぃ!」

ただ風で木が揺れただけなのだがイナは過剰に怯えていた。社の扉がカタカタ鳴っただけでも飛び上がるほどに驚いた。

「お、落ち着け……自分。大丈夫。きっと地味子が来てくれるから。」

そう心を落ち着かせ、しばらく友達の神を待っていた。

こうしてしばらく待ち、今と重なる。

「来ないじゃん……。なんでこんな時は来ないの?」

イナは怯えながら仕方なしに社の扉を開いた。社の扉を開くといっても人間に見える扉ではなく、神々にしか見えない霊的な扉の方だ。霊的な扉は普通の扉に重なっているように存在していた。

人間達に見えている扉の方を開けると御神体や神具などがある。それが霊的空間を出すためのものとなり、イナは霊的扉を開ける事ができる。つまり、神具などは神々からすれば家に入るための鍵なのだった。霊的扉を開けるといつもイナが生活している霊的空間に入る。霊的空間は大きいモノではなく床が畳になっている小部屋が一つだけ存在しているだけだった。おそなえものなどを置いておく食糧庫と後は布団しかない。

イナは蝋燭に火をつけて部屋を明るくするといそいそと布団を敷いた。

「きょ、今日は早く寝よう……。寝てればお化けも帰って行くはず……。」

イナは布団に入ると目を閉じだ。しかし、一向に寝付けない。むしろ、だんだんと恐怖心が強くなってくる。風か何かが扉に当たる音でイナは耐えきれず飛び起きた。

「……ダメだ!ダメだあ!もう、地味子に連絡しよう。来てもらおう!」

イナは小部屋の隅に置いてある黒電話から友神に連絡を入れた。

「はい。こちら家之守神社(いえのもりじんじゃ)です。」

「ねえ!もしもし!地味子!地味子!」

「ん?イナ?何よ。こんな時間に電話とか。それから私はヤモリ。地味子じゃないってば!何度も言ってるよね?君。」

電話の奥の女性は少し怒っていた。地味子と言われるのが嫌だったようだ。

「ごめんなさい。もう言わない。それよりも……うわっ!蛙が鳴き出した!」

「蛙くらい鳴くでしょ。雨が降りそうだから蛙が雨雲でも呼んだんじゃない?」

イナの神社の周りで突然蛙が一斉に鳴きはじめた。イナは怯えながら電話の奥にいる友神、ヤモリに必死にお願いをした。

「お願い!今からうちに来て!できれば五分以内に!」

「えー……今日は雨降るって言ってたし……こんな時間から遊ぶの?明日にしようよ。明日は晴れるって天気予報でやってたよ。まあ、また夜から雨みたいだけど。」

ヤモリは呑気にイナに答えた。

「だ、ダメ!今からじゃないとダメ!うちに泊まりに来てよ……。お願いだよォ……。」

「どうしたのよ?なんか声が涙声だし……必死そうだし……まあ、今日は別に何もないし、わかったよ。今から行くね。」

「わあい!良かった!あ、ごはんごちそうするよ!」

イナはほっとした顔で頷いた。

「ほんと?じゃあよろしく。私もなんか持ってくね。」

ヤモリはイナの反応を不思議に思いながらも電話を切った。

しばらくそわそわとイナは待っていた。ヤモリは電話を切ってからすぐにイナの元へと現れた。

「ひぃ!風が!」

イナは突然吹いた突風に驚き、頭を抱えてうずくまっていた。

「なーにしてるの?私よー。君が来てって言ったから来たよ。」

イナの前にいたのは麦わら帽子をかぶり、ピンクのシャツとオレンジのスカートを履いている少女だった。

「地味子!」

イナは心底嬉しそうに微笑んだ。

「地味子じゃないってば……。ヤモリ!」

ヤモリはため息をつきながら様子のおかしいイナを見つめた。ヤモリは龍神だが民家を守る神としても信仰を集めている神で他の龍神達と比べると地味なため、地味子と呼ばれていた。

「ごめん。ごめん。さっきの風は何だったのかな……。」

「ああ、それは君が早く来いって言ったから龍になって飛んできた時の風だね。……ねえ、さっきから何に怯えてるの?」

ヤモリは青い顔のイナに不思議そうに尋ねた。

「お化け!この時期の夜、雨降る時にお化けが出るんだって!」

イナは先程の男の子達の会話を悪い方にミックスしてヤモリに向かい叫んだ。

「お化け?お化けなんていないよ。どこ情報?」

ヤモリは玄関で靴を脱いでイナの部屋に上がり込んだ。

「稲荷神社に遊びに来た男の子達が言ってた。」

イナは青い顔のままお供え物の野菜達を戸棚から取り出して並べながらヤモリに答えた。

「ふーん。雨神の使い、蛙とかの悪戯じゃなくて?」

ヤモリは相槌を打ちながらイナの部屋に置いてあったお皿に自身が持って来たおにぎりを乗せてイナの前に置いた。

「まあ、でもヤモリが来てくれて安心した。ごはん何作ろうか?このおいしそうなおにぎりを使って狛キツネに何か作ってもらおうか。」

「何?狛キツネって……。」

すっかり安心し、微笑むイナにヤモリは呆れた顔を向けた。

「稲荷神の使いだよ。外にキツネの石像置いてあったでしょ?なんて言うかわかんないから私は狛キツネって呼んでるんだ。」

「ふーん。まあ、なんでもいいけどちゃちゃっとやろう。」

「おーけー!」

イナはヤモリに頷くと玄関先に向かって手招きをした。するとすぐにイナの前に二匹のキツネが現れた。キツネは深々とイナに頭を下げている。イナはそんなキツネ達を偉そうに見据えながら声を上げた。

「何か作って!」

「……いや……アバウトだね……。」

ヤモリの呆れた声と共にキツネがおにぎりの皿と野菜を持ってひっそりと存在している台所へと駆けて行った。

「これで何かおいしいものができてくるはず。」

「そんなんでいいの?」

ヤモリの不安げな声にイナが自信満々で大きく頷いた時、外で蛙の合唱がさらに大きくなり、雨音が響き始めた。

「降ってきたね……雨。」

ヤモリはごろんと畳に横になり雨の音を聞いていた。雨音はだんだんと激しくなっていった。

「おわわ……降ってきた!なんか雨音強いね……。こわっ!」

イナは再び怯え出しヤモリの近くに寄った。

刹那、バタンと玄関先の扉が大きく開いた。

「!!」

イナとヤモリは声が出ないほどに驚き、目を見開いた。開いた扉の先は真っ暗で何も見えず、暗闇に雨音だけが響く。

「……。」

先程のお化けの話が頭をよぎる。イナとヤモリは恐怖が入り混じった顔でお互いを見つめた。

「どーん!」

「うわあああ!」

突然、すぐ近くでヤモリでもイナでもない声が響いた。ヤモリとイナは腰が抜けるくらい驚き、半分飛び上がった。

「いやねえ、雨神様の風は速い速い。ちょっとはしゃいで遊んでたらこんな汚い神社に迷い込んでしまったよ。」

陽気な少女の声がイナとヤモリの耳に入って来た。徐々に落ち着きを取り戻してきたイナとヤモリは声が聞こえた方をゆっくりと向いた。

二神の瞳に映ったのは蛙のフードをかぶった金髪の少女だった。身長はイナくらいである。オレンジ色のワンピースを着ている元気そうな女の子だ。

「……ひょっとすると……カエル?」

ヤモリが隣で飛び跳ねている少女に恐る恐る声をかけた。

「んあ?うん!そうそう!雨神様の使いカエルー!あんたら誰だが知らないけどちょっと疲れたから休んでいくわ。」

カエルと名乗った少女は大きく伸びをするとイナの横にドカッと座った。雨の中を走ってきたようだがカエルの身体は濡れていない。どういう仕組みなのかはよくわからない。

「休んでいくわって……ここ私の神社……しかも汚いって言ったでしょ!」

イナは不機嫌そうな顔でカエルに怒鳴った。

「あー、ごめんごめん。……ん?なんか良い匂い。あ、これからごはん?私も食べる!」

カエルはニコニコ笑いながらイナに抱きついてきた。イナはあからさまに嫌そうな顔をするとカエルを離した。

「ずうずうしいよ!初対面でしょ!まあ、ごはんくらいなら食べてってもいいけど。」

イナは腰に手を当て偉そうにポーズをとるとカエルを見据えた。どうやら同じ身長のカエルとどこか張り合っているようだ。

「イナ、ちょっと落ち着いてよ。お化けの正体、やっぱり彼女じゃない?」

ヤモリがイナを落ち着かせようと先程の話を持ち出した。

「お化けの正体がカエル……。ありえなくはない……。」

「え?何の話?」

イナのつぶやきにカエルはぽかんとした顔を二神に向けた。

「カエル、君は人間に関わった事はあるかい?」

ヤモリは起き上るとカエルをまっすぐ見つめた。

「人間?……ああ、一度だけおうちに入り込んじゃったのはあるね!なんか女の子にぶつかった気がする。」

「それだあ!」

カエルの言葉にイナは勢いよく叫んだ。

「それがなにー?」

「詳しく聞かせてよ!その話!」

イナはキリッと鋭くカエルを見るとバンと畳を叩いた。

「うわあっ!びっくりしたあ……。なに?なんでそんなに必死なの?」

「イナはお化けかお化けじゃないか早く知りたいだけだよ。」

ビクッと肩を震わせたカエルにヤモリはため息をつきながら答えた。

「とにかく!お話して!」

「……まあ、話してもいいけど。」

カエルはイナの勢いに押され、顔が引きつっていたが語り出した。

その事件は七年前に起ったようだ。中学生の少女とその母親が日曜日の真昼間に自宅で言い争いをしていた。

「もうそろそろテスト期間でしょ?勉強しなさいよ。」

母親は困った顔でお化粧にハマっている娘を眺める。中学生の少女はうざったそうに母親を睨みつけると怒り出した。

「うっせぇよ。どうでもいいでしょ。こっちにはこっちのペースがあるんだから!」

少女はなぜかイライラしていた。理由はよくわからない。母親の言う言葉すべてが癇に障った。

「でも……最近成績落ちてるって先生言ってたわよ。」

「うっさいって言ってるでしょ!消えろ!死ね!」

娘の暴言に母親はため息をつきながら部屋を出て行った。

「まあ、いいけど、お母さん信じてるから。……ちょっと買い物に行ってくるわね。」

「そんな事いちいち言ってくんなよ。うざい。」

少女は母親に悪態をつくと自分の部屋のドアを乱暴に閉めた。

母親が出て行ってしばらくたった。だんだんと自分が母親にひどい事を言った事を自覚し始めた。どこかイライラしている自分にまたイライラした。

成績が落ちてきている事も知っているし、それを指摘されるのも心ではわかっていた。だが、母親にそれを言われると腹が立ち、勉強がさらにしたくなくなってくるのだ。

つまり、反抗期である。

こうしばらく経つと熱が冷め、自分が何故怒っていたのかよくわからなくなり、母親に当たった自分が悲しくなってくる。それでまたイライラする。そして行き場のないイライラを母親にぶつける。その繰り返しだった。

「お母さんに死ねって言っちゃったよ……。」

少女は深いため息をついて落ち込んだ。

しばらく経ち、外は晴天からだんだんと雲行きが怪しくなっていた。少女はそれに気がつかず、呆然とその場に座っていた。気がつくと蛙が鳴いていたが蛙が鳴いているなあと思っただけだった。雨が屋根に当たり始めたが少女の心はまだぼうっとしていた。

そんな時、カエルは楽しそうに走り回り雨神を呼んでいた。

「雨降れー雨フレー!」

叫びながら走るが道行く人はカエルの声どころか姿も見えていない。人型になったカエルは人の目に映らないし、声も聞こえないのだ。

「あめふれー!って……おお!あの家!洗濯物だしっぱじゃん!やばいじゃん!」

カエルは慌ててその一件家に近寄った。玄関先から中を窺う。部屋に少女が呆然と座る姿が目に入った。

「人いるじゃん!なんで?こんなに蛙が鳴いているのに雨降るって気がついてないの!?」

カエルは迷った末、強行突破をして気づかせる事にした。

「しかたない!おっじゃましまーす!!」

カエルは大きな声で叫ぶとドアを思い切り開け、雨神が起こす風と共に家の中を走り始めた。廊下に置いてあったものは風で巻き上げられて空へ舞い、カエルが駆け抜けた壁は風圧でガタンガタンと揺れた。

「おらぁ!うわああ!」

カエルは少女の部屋のドアも思い切り開けたが勢い余って少女にぶつかってしまった。

「きゃああ!」

少女は何が起きたかわからず風圧でその場に倒れた。

「……うわ……やばい!ぶつかっちゃった!」

カエルは慌てて近くにあった窓を開けると外へと飛び出して逃げて行った。

「いたたた……何?」

少女は頭を撫でながら体を起こすと風が吹き抜けて行った窓の方向に目を向けた。

「あっ!」

目線の先で洗濯物が風で揺れていた。おまけに雨が降り始めている。

「やばい!」

少女は慌てて外に飛び出すと必死に洗濯物を家の中に入れた。一通り家の中に回収した後、ほっと一息ついて廊下を見ると廊下はありえないくらいに散らかっていた。少女は先程の強い風に怯え始めた。

「なんだったの?あの風……あんな強い風はじめて……。お母さん……大丈夫かな。こんな中、外に買い物に行って……。」

そこで少女は「死ね」と言ってしまった事を思い出し、急に怖くなった。

以前、テレビで見た事がある、子供が父親に「死ね」と言って別れてそのまま父親が交通事故に巻き込まれて本当に死んでしまった事。

少女は言ってしまった事を後悔した。

……もしかしたら私が「死ね」って言ったから今の風で事故に遭ってしまったかもしれない。

少女は目に涙を浮かべ、その場に崩れた。どうしよう、どうしようと心の中でつぶやいていると母親が呑気に帰ってきた。

「ただいま。いきなり雨降って来てびっくりしたよ。あら?どうしたの?」

母親は娘の暴言を何とも思っていなかった。むしろ、少女が泣いている事を心配した。

少女は母親に泣きついた後、鼻声でこう言った。

「せんたくもの……入れといた。」

「あ、ありがとう?」

母親は少女の葛藤を知らない為、何故、少女が泣いているのかよくわからなかったがとりあえず娘を抱きしめた。

それから廊下の有様を見て驚いた。

「ずいぶんと激しく洗濯物を入れたのね……。風が舞ったみたい……。」

「こんなに散かすわけないじゃん……。変な風がいきなり吹いて来たの!お母さん、死んじゃったかと思った。」

「死んじゃったかと思ったって……風なんてなかったわよ?でも……それって妙ね……。」

母親は娘が何で泣いているのかを理解し、クスクスと微笑みながらこの事を怪奇現象にした。

カエルは玄関先で親子の会話を聞きながらほっと胸を撫で下ろしていた。

「あー……良かった。洗濯物が無事で。」

カエルは独りつぶやくとまた元気に走り出した。

「と、いうわけよ。」

「どういうわけか全然わかんないんだけど。」

カエルの説明でヤモリは頭を抱えた。

「だから洗濯物が無事だったんだよ。そう、無事だった。」

「人間にぶつかっちゃダメだよ……。」

どこか満足そうなカエルにイナはふうとため息をついた。

「まあ、よくわかんないけど、イナ、これがお化けの正体みたいだよ。」

ヤモリはうんざりした顔でイナに結論を言った。

「なーんだ。お化けかと思ったよ。ふう……なんか安心したぁ……。」

イナがホクホク顔をヤモリとカエルに向けた時、狛キツネなるもの達が野菜が沢山入っているリゾットを持って来た。

「お!リゾットだ!」

「なんて器用なキツネ達……。お供え物にトマトがあったからってリゾット作るなんて凄い!」

イナとヤモリはお皿に盛られているトマトリゾットを感心して見つめた。

「いっただきまーす!」

カエルは一足早く、スプーンでリゾットをすくい、口に運んだ。

「ちょっと!だからずうずうしいってば!」

イナも負けじとリゾットにがっつき始めた。それを眺めたヤモリは深いため息をつくとイナとカエルの脇からちまちまリゾットを頬張りはじめた。

次の日、夜中ずっと会話して過ごしたイナとヤモリとカエルは深い眠りに落ちていた。

ちょうどお昼をまわったあたりだ。一人の女性が赤ん坊を連れて稲荷神社にやってきた。

「ここは全然変わんないねー。」

女性は赤ん坊にそう声をかけると真っ赤な鳥居を見上げた。昨日の雨が嘘のように今は晴れている。

「やっとお母さんの気持ちがわかった。子供を持つとわかる親の気持ちってやつね。あれからまともな人生を送る事ができました。あの風を起こしてお母さんとの仲を良くしてくれたのは稲荷神さんなんでしょう?……ありがとうございました。でもあの風はちょっとやりすぎだなあ……。」

この女性はイナのせいだと思っているらしいがイナは勘違いされても別にどうでも良かった。むしろ眠っていたので話自体を聞いていなかったのだった。

あの時の少女は赤ん坊を抱いたまま社に向かい深くお辞儀をすると微笑みながら去って行った。

七夕の紡ぎ

昔からある古い学校の裏に稲荷神が祭られていた。ここは山の奥深くにある村で、生活している人々は車を持っていないとどこに行くにも不便だ。まわりは山と舗装されていない道路が続いていてその周辺にまばらに昔ながらの一軒家が建っていた。そんな村の中にある唯一の小学校。高梅山分校(たかうめやまぶんこう)。この学校はいつ廃校になるかわからないギリギリを彷徨っている学校だ。

この学校の裏に住んでいる呑気な神様、稲荷神のイナは神社が小学校の近くにあるからか何故か幼女の姿だ。元々きつねだったイナは人型になるのが苦手らしく、少しだけ変化が下手くそだった。服装は巾着袋のような帽子をかぶり、羽織袴である。黒い髪は肩先で切りそろえられていてもみあげを紐で可愛らしく結んでいた。

そのイナは本日行われる夏祭りにときめきを感じていた。七月七日に行われる七夕も兼ねた地域の祭りである。

「ああ~七夕祭りだ~♪花火上がるかな~。」

イナは晴天の青空の中、神社内でルンルンと踊る。現在は日が登ったばかりの明け方だ。イナはいつも起きたことのない時間だが何故か目覚め、すぐに友達であるヤモリを呼んだ。

麦わら帽子にシャツにスカートといった少し地味な格好で現れた彼女は朝早くから電話で起こされ機嫌が悪かった。

「君ね、今何時だと思ってんの?五時だよ!五時!コーヒー飲みながらくつろぐ時間よりも早いよ?」

「夏祭りだよ~!地味子!」

イナはノリノリでヤモリに詰め寄る。

「地味子じゃないってば……ヤモリ!……というか、お祭り開始は十時からでしょうが!こんな時間からノリノリで何してんのよ……。」

ヤモリは深いため息をついた。ヤモリは龍神である。民家を守る神、ヤモリとして人々を守っている人間の目に映る神様だった。だが、他の龍神に比べ、地味なのでまわりからは地味子と呼ばれている。

「花火あがるかな!」

「あがるでしょ。今日晴れだし。……ん?君のとこも天界通信来ているの?」

ヤモリはノリノリで踊っているイナの横に落ちている新聞を拾い上げた。

「ん?ああ、うん。来ているけどつまんないんだよねー。」

「まあ……君はお子様だからね。」

興味なさそうにしているイナをよそにヤモリは天界通信という神特有の新聞に目を通しはじめた。

「エジプトからはるばるアヌビス神緊急来日……?日本の墓を視察。うむ。悪くない。ところでかき氷を食べてみたいのだがどこか有名だ?とコメント……。ふーん。まあ、日本のかき氷、色々フルーツとか乗ってておいしいからね。凄いエンジョイしているみたいだね……アヌビス神。」

「かき氷!夏祭りだね!」

イナは再び輝きを取り戻した。ヤモリはまた深いため息をつき、イナの頭をポンポンと叩いた。

「だからさ、まだ五時だからね。一回寝て、また起きたくらいがちょうどいいと思うよ。」

と、いう事でイナとヤモリはイナの神社で少し眠った。人間が社を開けても御神具があるだけだが神々が開けると霊的空間が開き、生活感丸出しの部屋になる。御神具が霊的空間を開くための鍵となっていて人間でいう、家の鍵のようなものだ。

その社内で二神は爆睡した。

しばらくして鳥の鳴き声でヤモリが起きた。イナは朝のハイテンションのせいかぐっすり眠っている。

ヤモリはとりあえず時間を確認した。

「っふ!?」

ヤモリは変な声を上げると腕時計を何度も確認した。

「に、二時!ちょっと!イナ!起きて!」

ヤモリは慌ててイナを叩き起こし、腕時計を見せた。イナははじめ眠そうにしていたが瞬きをする内に目が覚め、目を見開いた。

「ね、寝過ぎた!」

イナは蒼白の顔のまま慌てて外へと飛び出した。ヤモリも後に続いた。

「まだ、お祭りやっているけど朝から行きたかったね……。」

ヤモリはふああとあくびをすると登りきった太陽に向かい伸びをした。

「ヤモリ!行こう!」

「うわわっ!ちょっと!」

イナはまだ眠そうなヤモリを強引に引っ張り走り出した。遠くの方で祭囃子と人々の声が聞こえる。ちょうど賑やかになってくる時間帯だ。

「私とした事が!お祭りに爆睡なんて!」

「朝からあんなハイテンションだったからだよ……。」

イナの言葉にヤモリはため息をついた。二神は神社の階段を降り、学校を通り過ぎ、竹林の田舎道を下り、山のふもとを目指し歩いた。一本道の田んぼ道を抜けて駄菓子屋を通り過ぎ、少し大きな通りに出ると眼前に海が広がっていた。海は太陽に照らされキラキラと輝いてきれいだったがイナとヤモリはそれを見ている余裕はなかった。ここまで来るのに一時間ほど時間を使った。おまけに暑いため、ヤモリはぐったりしていた。

「ぜぇ……ぜぇ……。えっと……この海沿いの道をまっすぐ行くと運命神、天之導神(あめのみちびきのかみ)の神社……周辺で祭り、夜八時から海岸で花火大会ね……。」

ヤモリはフラフラとイナの後に続いていた。海を見ている余裕はなく、灼熱の太陽にただ汗をぬぐうばかりだった。

さらに頑張って歩くと神社が見えてきた。階段下で沢山の出店が出ており、人が沢山祭りを楽しんでいた。

「やっとついたぁ!ヤモリ!かき氷買ってきて!」

イナは再び元気を取り戻し、ヤモリにかき氷をねだった。ヤモリは人間と共に生活する神なので人に見えるがイナは人間には見えない。

「はいはい……。あ、その前に運命神に挨拶しなくていいの?」

「ああ、しなきゃだね。」

イナはふうとため息をつくとヤモリと共に神社に向かった。この運命神が住む神社は縁結びや運勢などを占える神社である。当たりすぎだと評判もよく、なかなかの信仰を集めている神だ。良い事も悪い事も容赦なく伝える。それがこの神社の醍醐味であった。

神社の階段を登り、鳥居の前で軽く頭を下げるとイナとヤモリは境内に入った。

「うーん……やっぱりきれいな神社だね。」

「ねぇ……。」

ヤモリとイナはおみくじで並んでいる人々を眺めながら運命神を探した。

「お?地味子に学校の稲荷神じゃないか。元気してた?」

ふとすぐ近くで軽い感じの男の声がした。イナとヤモリは声が聞こえた方を向いた。

そこには岡っ引きのような格好をしている男が立っていた。黄土色の癖のある髪に幼い風貌が残る表情、右目の眼帯が目立つ。顔の割には身長が高く、かわいらしい顔のお兄さんといった感じだ。

「運命神、夏祭りに来たよ!これからかき氷食べに行ってくる!」

イナはこちらに歩いてくる運命神に手を振った。運命神は下駄を鳴らしながらイナとヤモリの前まで来るとニコリと微笑んだ。

「おみくじは?引いてかないの?」

運命神はイナの頭を撫でながらおみくじ販売所を指差した。

「おみくじ怖いからやだー。」

イナは頬を膨らませ運命神を見上げた。

「そうかあ。まあ、おみくじは気休めだから完璧に信じなくてもいいよ。」

運命神はサイコロを投げながら小さく笑った。微笑んでいる運命神を見つめながらヤモリはサイコロに目を向けた。

「ねえ、君、まだ近くの神々集めて丁半博打やっているの?」

「ん?まあ、運試しでね。別に本気じゃないよ。」

運命神はまたケラケラと笑った。

「ふーん。まあいいけど。」

「ああ、それよりさ、地味子、あんた、人間に見えるんだろ?」

運命神は突然、ヤモリに質問を投げかけた。

「……地味子じゃないのに……。……見えるけど何?」

ヤモリは機嫌悪そうに答えた。

「実は、この神社の裏で仕事上がったばかりなのかわかんないけどスーツ姿の青年がいてね、祭りに似合わず、すげぇ暗い顔してんだよ。あれはなんかあるかもって思ってちょっと話を聞いて来てほしいんだ。なんだかすごく目立つから気になってしょうがない。」

運命神は大きな社を指差し、ため息をついた。

「ねえ、それってそっとしておいた方がいいんじゃないの?」

「まあ、そうかもしんないけどさ、解決してあげたいんだよ。でも僕は人に見えないからさー。」

「何?人助け?ヤモリ!行こう!」

乗り気ではないヤモリをイナが引っ張り出した。

「ええー……。絶対放っておいた方がいいやつだよ。」

ヤモリは嫌々ながら大きな社の裏側に回った。心配そうに運命神も後をついて来た。

ひっそりとした社の裏側は祭りの騒がしさとは真逆で人はおらず、草が伸び放題だった。その社の裏側の外廊下部分にワイシャツ姿の若い男性が暗い顔でぼうっと座っていた。

「あの人?」

「そうそう。なんか異色だろ?できれば名前も聞き出してほしい。僕が力になれるかもしれないからさ。」

ヤモリの横から運命神が小さく頷いた。

「ヤモリ!お話聞いて来てあげて!助けてあげよーよ!」

イナがヤモリの背中を勢いよく押したのでヤモリも仕方なしに男の方へと近づいて行った。

「あ、あの……。どうかしましたか?」

「ん?」

ヤモリの声掛けで若い男が暗い顔を上げた。

「何かお困りですか?」

「……?」

突然、女の子が話しかけてきたので男性はとても驚いていたようだった。

「あ、えっと……その……。」

「ああ、君、この近くに分校がある事は知っている?高梅山分校って言うんだけど。」

男は突然、ヤモリに質問を投げかけてきた。

「え?あ、はい。知っています。」

「俺、その分校の生徒だったんだ。今はこの辺には住んでいないんだけどちょっと人を探していて……。」

「分校の生徒を探しているんですか?」

ヤモリの言葉に男は小さく頷いた。

「卒業生を探している。小学生の時の面影しか知らないんだ。だから探せなくてちょっと落ち込んでいただけさ。だいたい、彼女がこの祭りに来ているかもわかんないのにさ。俺もどうかしている。」

「女性を探しているんですね。よかったらなんで探しているのか話して下さい。きっと話すとスッキリしますよ。」

ヤモリは男性に優しく話しかけた。男性は悩みを聞いてくれる見ず知らずの少女を訝しげに見ていたが抑えきれずに話しはじめた。

「俺が探している女の子は俺と同級生だ。あの学校に通っていた時、俺はその子が好きでさ、でも素直になれなくて……俺、その子いじめてたんだ。」

「え……。好きなのにいじめてたんですか?」

ヤモリの言葉に男は悲しげに頷いた。

「まわりの奴らに好きだって気がつかれるのが嫌だった。でも彼女を振り向かせたかった。小学生の恋心だ。そんな大したもんじゃないんだろうが……俺は本気だった。……だけど……俺がやりすぎた。俺がその子をいじめてた事で俺の友達もいじめはじめて俺はいじめから抜け出せなくなっちまった。そして俺は思い知ったんだ。」

男はそこで言葉を切った。

「……。」

ヤモリは男が話すのを待つ体勢を取っていた。男は一呼吸おいて再び話しはじめた。

「その子が……首をつって死のうとした……。一命は取り留めた……。だが死ぬ寸前だったらしい。……俺は好きだった子を殺そうとしたんだ。……その子はこの祭りが好きだったようでいじめられている時でも母親と祭りを楽しんでいたらしい。……今更、会う資格なんてないけど……会ってあやまりたいんだ。でも、神様はどうやら許してくれないみたいだな。」

男は弱々しい顔で微笑んだ。

「そうですか……。あなたの名前はなんて言うんですか?私、探すの手伝いますよ。」

「三鷹(みたか)隆一(りゅういち)だ。探している子は高橋(たかはし)芽衣(めい)。」

男は何かにすがるように小さく自分の名前をつぶやいた。顔はなんでこの子に名前なんて言っているんだと言っているが何かにすがってでもその女性を見つけたいらしい。

「わかりました。ちょっとここで待っててください。」

ヤモリは男に念を押してここにいるように言うと運命神とイナの元へ走って行った。

「名前は三鷹隆一さん。高梅山分校時に好きだった女の子に会いたいんだって。女の子の名前は高橋芽衣。運命神、探せる?」

ヤモリは運命神に目を向けた。

「そこまでわかってればいけるはずさ。三鷹さんも一緒に探そうって言ってくれ。」

「わかった。」

ヤモリは再び男の元へ戻った。

「私、その人知っているかもしれないです。一緒に探しましょう!」

ヤモリがそう男に言った時、男は突然立ち上がった。

「……?」

ヤモリは戸惑い、男を見つめたが男は神社の裏参道に続く道をじっと見つめていた。

「あ、あの……?」

ヤモリが心配そうに声をかけた。しかし、男は何の反応も示さず、目を見開いたまま、裏参道へと走って行ってしまった。

「あ、あれ?私……なんか言ってはいけない事を言ったかな?」

「いや、彼は例の女性を見つけたみたいだな。」

ふとすぐ隣に運命神がいた。

「え!見つかるの早くない?」

「彼女の力のようだな。」

運命神はきょとんとしているイナの頭をそっと撫でた。

「ああ、イナは縁を結ぶ神でもあったんだっけ?特に恋の。」

「あ、うーん?そうみたいだね……。」

イナは曖昧に返事をしたがどこかさみしそうだった。

「イナ?どうしたの?」

「わからないけどこの出会いはうまくいかない気がする。」

ヤモリの言葉にイナは唸りながら答えた。

「そうだな。残念ながらうまくいかないようだね。これは。」

運命神も頭を抱えながら外廊下に腰を下ろした。

「あーあ……せっかくのお祭りなのになんだかせつない。」

イナがあまりにも落ち込んでいるのでヤモリは慰める事にした。

「ま、まあ、そう言う時もあるよ。ほら、かき氷食べに行こう!」

「かき氷!よしっ!私二つ食べちゃうよ!」

ヤモリの慰めでイナは少し元気を取り戻し、小さく頷いた。

「よし。僕も行く。君達と少し遊びたい。あんた達、この祭りの時しか遊びに来ないからなあ。」

運命神はにこりと微笑んだ。三神は神社の階段を降り、近くのかき氷の出店でかき氷を四つ買った。買ったのはヤモリであるが一つ余ったかき氷を食べるのはイナだ。

「ふふーん!かき氷二つ食べちゃおー。」

イナは元気を取り戻し、かき氷を両手に持ち、ニコニコと笑っていた。しかし、いざ食べようとした時、手に二つ持っていたらスプーンが持てない事に気がついた。イナはしゅんと肩を落とした。

「よくばるとそうなるんだ。」

運命神はレモン味のかき氷をおいしそうに食べながらイナに笑いかけた。イナが頬をふくらませながら運命神を見た時、隣にいたヤモリが突然声を上げた。

「あっ!さっきの男の人!えっと……三鷹……さん。」

ヤモリの声で運命神とイナは同時に顔を上げた。少し離れた出店の横で男は呆然とうなだれていた。

「あー……あの様子だと……ちょっとなあ。」

運命神は頭を抱えた。

「ヤモリ!このかき氷あげて!元気出してくださいって言って来て!」

「ええっ……。」

ヤモリは困惑した顔をしていたがイナにブルーハワイ味のかき氷を押し付けられ、しかたなしに男の元へ行く事にした。

「あ、あの……。これよかったらどうぞ。元気出してください。」

ヤモリの声に男がハッと顔を上げた。少し目が潤んでいた。男はよくわからないまま、ヤモリからかき氷を受け取ると戸惑ったまま食べ始めた。

「さっき、探していた人を追って走って行ったんですよね?どうでしたか?」

「顔も見たくない……近寄らないでって言われてしまったよ……。ま、当然の事なんだけど。あの子……すごくきれいになってた……。実際に会うとあの時の好きだった気持ちが蘇ってきてもう……俺……。」

男はかき氷をかきこみながら泣いていた。

「あ、あの……頭キーンってなりますよ……。」

「うぐっ……。」

ヤモリの忠告通り、男は低く呻きながら額あたりを手の甲で叩いていた。

「地味ちゃん……地味ちゃん……。」

いつの間に来たのかすぐ横に運命神が立っており、ヤモリの耳元にそっと声をかけた。

「……?」

ヤモリは言葉を発する事なく、運命神を見上げた。

「恋愛運のおみくじを引くように言って!ここにはイナちゃんもいるからきっといける!」

運命神はこの男の運命がちらりと見えたようだった。運命神が必死だったのでヤモリは軽く頷くと男に提案を持ちかけた。

「あ、あの!ここの神社の恋愛運のおみくじすごく当たるそうです。一回引いてみて今後の恋愛運を見て行ったらどうですか?気まぐれに。」

「……でも、どちらにしろ、あの子とは疎遠になる。」

「そんな事、わかんないじゃないですか。」

ヤモリは無理やり男を立たせると神社の階段を登らせた。

「おお……。ヤモリが積極的に男の人を攻めているよ!」

隣で呑気なイナの声が聞こえたがヤモリは無視をし、男を進ませた。神社に入り、恋愛みくじの行列にかき氷を食べながら並んだ。

やっと男の番が来て、男はややいい加減におみくじを引いた。

「別に期待してないが……。」

男はそうつぶやきながらも顔は真面目だった。信じていないと見せかけているが本当はとても緊張しているようだ。おみくじをそっと開く。

「んぐっ!」

突然、男は変な声を上げた。

「ど、どうでしたか?」

ヤモリは固唾を飲みながら男の言葉を待っていた。男は震える手でヤモリにおみくじを渡してきた。

「だ、大吉……。」

ヤモリは小さくつぶやいた。ヤモリは再び男に目線を戻す。男の顔は強張っていた。

「な、内容が……は、花火大会で落ちてしまった信頼を取り戻せるでしょう。あ、焦ってはいけません。って……。」

男は動揺しながらヤモリとおみくじを交互に見ていた。

「大吉か。凄いな。」

一緒に並んでいた運命神は嬉しそうに微笑んだ。

「花火大会!」

隣にいたイナは焼きトウモロコシと水あめを交互に食べながら興奮した瞳でヤモリを見ていた。神社内はもうだいぶん暗くなってきており、ちょうちんにあかりが灯りはじめた。

「花火も見て行くか。」

男は少し元気を取り戻し、花火を見てから帰る事にしたようだ。

「あ、私も見ます。」

「……なんか色々ごめんな。今日はありがとう。俺なんかに構って一日潰しちゃっただろ?何か食べるか?この屋台のものならなんでも買ってあげるよ。」

「ほんと!」

男に向かい声を発したのはヤモリではなく、イナだった。しかし、イナの声は男に届いていない。

「あ、ありがとうございます。」

ヤモリは騒がしいイナを一度止めるとお礼を言った。

「私、やきそばとチョコバナナと枝豆食べたい!あとリンゴジュース!」

イナが食べたいもののリクエストを出してきたのでヤモリは悪いなと思いつつ、そのまま伝えた。

「いいよ!しかし、よく食べるな。女の子なのに。わかった!買ってあげる。じゃあ、買ってから花火見れそうな所を探すか。」

男は微笑むとヤモリを促して神社の階段を降りはじめ、イナは隣で幸せそうな顔でスキップしていた。運命神も興味本位か何故かついてきた。

やきそばとチョコバナナと枝豆とリンゴジュースを屋台をまわり一つ一つ男は買ってヤモリに笑顔で渡していた。ヤモリははにかみながらそれらを受け取る。その様子を一人の女性がじっと見つめていた。

……あの人、あんなに優しい顔ができる人だったんだ……。

ふと運命神の頭に女性の声が響いた。

「……ん?なんだ?……まあ……いいか。」

運命神はあたりをキョロキョロ見回すと首をかしげ、さっさと歩いていくヤモリを追った。

海岸で行われる花火大会の良い席はもう皆陣取っていたので浜辺から少し離れた道路寄りのコンクリートブロックのあたりにヤモリ達は腰を下ろした。

「あれ?君、食べ物は?」

男はヤモリに渡したはずの食べ物がいつの間にかヤモリの手に無い事に気がついた。

「え?あ、もう食べちゃいました。」

「……い、いつ!?」

男が驚いている横でイナが幸せそうな顔をしながらやきそばとチョコバナナと枝豆とリンゴジュースを頬張っていた。ちょこちょこ運命神がつまみ食いをしている。

人に見えない神々が物を持つとその物も見えなくなってしまう。ヤモリは食べてしまったと言ったが本当は見えなくなっただけである。

「あ、あの……。」

「ん?」

後ろから突然声がかかった。男とヤモリ達は同時に後ろを振り向いた。後ろに立っていたのはきれいな女性だった。

「……っ。た!高橋さん……。」

男は不安げに立つ女性を困惑した表情で見つめた。

「げっ、例の女の人だよ。」

イナはヤモリの横でそっとつぶやいた。運命神は枝豆を食べながら男と女の会話を聞いている。花火が上がり始め、歓声が一気に沸き上がっていた。

「あの、さっきは酷い事言ってしまってごめんなさい。」

「……いえ。当然の反応です。俺は高橋さんにひどい事をしましたから。」

男は泣きそうな顔を女に向けていた。

「三鷹君……今なら聞ける気がしますので聞きますね。なんで私にあんな事を……。」

「……あ、あなたの事が好きだったから……です。はじめは振り向いてほしくてちょっかいを出していました。あなたと話せるきっかけができてちょっと浮かれていたんです。そうしたら俺の友達があなたをいじめだして俺はあなたを好きだという事を悟られたくなかったからあなたをいじめていました。小学生の浅はかな考えです。あなたが首をつったって聞いた時、俺……もう……どうしたらいいか……。」

男はそこから言葉を紡ぐ事ができず大粒の涙をこぼしながら泣き始めた。

「……そうだったのね。」

女はそうつぶやくと男の横に腰かけた。花火は大輪の花を咲かせ、美しく散っていく。

「ごめんなさい……。高橋さん……。俺……。」

男は高梅山分校にいた時に心が戻っていた。錆びついて止まっていた過去がここに戻って来た事で動き出していた。

「……あの時……堂々と私に告白してくれれば良かったのに。でもわかるよ。小学生くらいの男の子って単純な子が多いから。」

女はすっきりした顔で微笑んだ。

「高橋さん。俺は今でも高橋さんの事が好きだ。俺はもう大人だからあんな馬鹿な事はしない。堂々と言う。俺は高橋さんの事が好きだ。」

男はその場の雰囲気につられたか勇気が出たようだ。そのままストレートに小学生時期から会ってない女に告白をした。

「ふふっ……。今、彼氏いないけどちょっとまだ付き合うのは早いんじゃない?私達、小学生の時で止まっているのよ。それに私はあなたにいじめられた記憶しかない。あなたの良い所をもっと見たい。まずは友達からでもいい?」

「ご、ごめん。そうだよな。俺、頑張るから!高橋さんに振り向いてもらえるように頑張る!」

男は真剣な表情で女を見つめた。

「ふう。もうとっくに高橋さん振り向いているのにね。」

イナがチョコバナナを食べ終わり、ふうとため息をついた。

「声に出さなきゃ人間には通じないんだよ。行動で知ってもらいたいならかなりの努力がいるがそれに気がついてもらえた時の信頼は非常に厚くなる。そうやって頑張るのも人間の醍醐味。未来も運命もそうやって紡いでいかないと。」

運命神はイナを撫でながらしみじみと言葉を発した。

「君、たまには良い事言うんだね。」

ヤモリが小さく運命神に言葉を返した。

「たまにな。」

運命神は花火を見上げながら得意げに笑った。

「もう離れていいかな?なんか私達邪魔じゃない?」

ヤモリは運命神を見上げため息をついた。刹那、突然イナが騒ぎ出した。

「あー!海外の神だ!インタビュー受けてる!見にいこ!」

「ああ!ちょっと!」

イナは強引にヤモリを引っ張ると花火をそっちのけ、走り出した。

「運命神、あの外国神は誰?」

イナは走りながら運命神に叫ぶ。

「ああ、えーと、運命神ノルン三姉妹じゃないかな?運命の糸を紡ぐとか。」

「運命神!?じゃああの神々が奇跡を起こしたかもしれないね!」

「さあ……ねぇ。」

運命神もやれやれとつぶやきイナとヤモリを追いかけ歩き出した。

「そういえば……。」

ふと女が声を上げた。

「ん?」

「一緒にいた女の子は?」

女の声に男はハッと目を見開いた。先程までいたはずだがいつの間にかいなくなっていた。

「あれ?さっきまで一緒にいたんだけど。」

戸惑っている男に女は微笑みながら声を発した。

「ねえ、知っている?高梅山分校の裏にある稲荷神社、あそこね、縁結びの稲荷神がいるらしいよ。あの女の子がそうだったりして。」

「……っ。そ、そうだったらいいよな。」

男は女の発言で「ある事」にやっと気がついた。男は頬を赤く染め、恥ずかしい気持ちを隠しながらきれいな花火に目を向けた。

「……不器用な人なのね。三鷹君は。」

女はクスクス笑うと男と共に花火観賞を楽しんでいた。

七夕の夜、縁結びの神と運命神が集まると奇跡が起こる事も……ある?

海の奇跡

昔からある古い学校の裏に稲荷神が祭られていた。ここは山の奥深くにある村で、生活している人々は車を持っていないとどこに行くにも不便だ。まわりは山と舗装されていない道路が続いていてその周辺にまばらに昔ながらの一軒家が建っていた。そんな村の中にある唯一の小学校。高梅山分校(たかうめやまぶんこう)。この学校はいつ廃校になるかわからないギリギリを彷徨っている学校だ。

この学校の裏に住んでいる呑気な神様、稲荷神のイナは神社が小学校の近くにあるからか何故か幼女の姿だ。元々きつねだったイナは人型になるのが苦手らしく、少しだけ変化が下手くそだった。服装は巾着袋のような帽子をかぶり、羽織袴である。黒い髪は肩先で切りそろえられていてもみあげを紐で可愛らしく結んでいた。

そんな日本人形のような少女、イナは真夏の蒸し暑い中、独りで騒いでいた。

「いやっほぅ!海だ~!海だ~!」

イナは稲荷神社の境内で楽しそうに走り回っている。

太陽がキラキラと輝く、まだ涼しい朝の時間帯だ。

「イナ、すっぽんぽんで海に入るのはやめなよ。君は人には見えないけど神の目には映るんだからね?わかったね?」

騒ぐイナのすぐ横にある積み上げられた石の上に座っている少女が頭を抱えながら念を押していた。

「おっけー!地味子ぉう!」

「地味子じゃないってば!ヤモリ!」

イナの横にいる少し暗そうな少女は龍神である。元々は民家を守る神でヤモリだったが信仰で龍神にもなった。気性の荒い龍神の中ではかなり地味な方で彼女はまわりの神々から地味子というあだ名で呼ばれていた。

ヤモリは麦わら帽子に半袖シャツにスカートという涼しげな格好で手で顔を扇いでいた。

「とにかく暑い。ここから一時間も歩かないと海につかないとか……ここで遊びたい……。だいたい、海だって暑いし。」

ヤモリは小さくつぶやいたがイナはそれを許さなかった。

「ヤモリ!行くよー!」

「ああ……ちょっと……。」

イナはだらけているヤモリの手を強引に掴み、鳥居をくぐり石段を駆け降りて行った。

そのまま、高梅山分校を抜け、覆い茂る竹林を抜け、長閑な田園風景を横切る。稲穂は青々と元気に育っており、セミが姦しく鳴いている。

「夏になったねぇ!」

「そ、そうだね……。」

この田園地帯に来るまで約一時間かかっている。イナはとても元気そうだがヤモリは暑さとだるさで足取りは重かった。イナとヤモリは田んぼ道を抜け、松林を歩く。

松林がうまく太陽を隠し、海から来る風が通り過ぎ、ここだけはなんとなく涼しかった。

ヤモリとイナは松林を抜けた。刹那、眩しい光とどこまでも続く海が現れた。今は夏真っ盛り。海の家には沢山の人がおり、海には子供連れが楽しそうに遊んでいた。おそらくほとんどが観光客だろう。この近くは神が多くいる事と海のきれいさを前面に出し、人を呼んでいる。

ヤモリは沢山の人々を道路から眺めながらため息をついた。

「けっこう混んでるね。しかも、あまり風なさそうだから暑い……。」

「この村がこんなに混むのはこの時期だけだよね!民宿の人もバタバタしている!」

イナはすぐ近くにあった民宿を指差した。民宿の従業員は道路に打ち水をしたり、掃除をしたりなどとても忙しそうだった。

「まあ、かき入れ時だからね。……ていうか、あんなに人がいたら海の家で休めないよね。」

「休まなくていいよ!早く海入ろ~!」

イナはやたら元気よく、そのまま、海に向かって走り去ってしまった。

「ちょっ……イナー!」

ヤモリも慌ててイナを追う。ヤモリはコンクリート塀についている階段から砂浜へ降り、炎天下の中、人を掻き分けてイナに追いついた。

「ヤモリ!いこ!」

イナは着物をバサッと脱ぐと裸のまま海に飛び込んで行った。

「コラ!キツネ!水着を着なさーい!」

ヤモリはイナが脱ぎ捨てた着物を拾い、イナに向かって叫んだ。しかし、イナはキャッキャと笑っているだけだった。ヤモリは深くため息をつくと近くの松の木林に服をかけ、自分も服を脱いだ。ヤモリは下に水着を着こんでいた。紺色のかなり地味な水着だった。

ヤモリはとりあえず、イナを捕まえようと海に入った。

「うう……冷たい……。イナー!せめてタオル巻こうよ!」

ヤモリはタオル片手にイナに叫んだ。遠くの方で波に揺られていたイナはバシャバシャと音をたてながらヤモリの近くまでやってきた。

「海、しおからーい!楽しい!」

「わかったから……タオルを……。」

ヤモリはイナを砂浜に戻し、巻きタオルをつけようとした。刹那、隣で男性の声がした。

「うおっ!お前、なんですっぱで海入ってんだよ!俺様、ちょっとビックリしたぜ。」

「ん?」

イナとヤモリは声の聞こえた方を向いた。目の前には緑の短髪でシュノーケルを頭につけている男性が頬を若干赤く染めて立っていた。目つきは鋭く、パッと見て怖いお兄さんだ。

「えー……高天原のテーマパーク竜宮のツアーコンダクターの神?」

ヤモリが思い出すように男性に声をかけた。

「おお!ああ、お前、確か、地味子!」

「地味子じゃなーい!ヤモリ!」

「ああ、わりぃ。わりぃ。で?お前ら、素っ裸で何してんだ?」

緑の髪の男は首を傾げていた。

「私は裸じゃないし……。遊びに来ただけだよ。で?君はここで何しているの?龍さん。」

ヤモリはふうとため息をつきながら男に質問をした。男は龍さんと呼ばれているらしい。

「ああ、俺様は竜宮のツアーコンダクター、流河龍神(りゅうかりゅうのかみ)だからな。テーマパーク竜宮を盛り上げるためにはどうすりゃあいいのか人間を見て真似できるところはしようかと思って来たんだぜ!」

男、龍さんは胸を張って答えた。

「ふう……。遊びに来たんだね。素直にそう言えばいいのに。」

「チゲェってば!あくまで仕事!仕事だぜ!」

龍さんはヤモリの言葉にどこか焦ったまま、否定した。

「こんな幼女の身体みて興奮してさ……。」

ヤモリは裸のままニコニコしているイナを横目で見ながら龍さんに呆れた声を上げた。

「ち、ちげぇよ!女でも幼女でもすっぱでうろついてたらビビるだろうが!俺様は興奮してるんじゃなくてなんだか恥ずかしい気持ちになっただけだぜ。」

「……うん、冗談冗談。今、私もすごく恥ずかしい。イナに巻きタオルつけるから待っててよ。」

「お前、お母さんみてぇだな……。」

ヤモリがイナに巻きタオルをつけているのを眺めながら龍さんはため息をついた。

ヤモリはイナに巻きタオルをつけ、一息つくと口を開いた。

「で、君の格好も恥ずかしいんだけど。」

龍さんはたくましい筋肉をみせているが下はフンドシ一枚だった。

「半ズボンスタイルの水着を買う金がなかったんだよ。まあ、昔は男はフンドシだったし、良いかと思ったが……なんかこう……女のお前にまじまじと見られるとどうしようもない恥ずかしさに襲われるぜ……。さっきまではまわりの人間達に溶け込んでねぇ事もあって隠してんのに露出している気分だったぜ。で、まあ、そこの稲荷神が素っ裸で泳いでいたんで俺様も平気だって思ったわけよ。」

龍さんはうんうんと頷いた。

「思うな!」

ヤモリは素早くつっこんだ。ちなみにイナは龍さんがつけているシュノーケルに興味がいっていた。

「ねー、それ貸して!やりたーい!それ貸して―!」

イナが龍さんの頭についているシュノーケルを指差す。

「んあ?これか?まあ、いいが、高天原のだからなくすなよ。なくしたらケツ百叩きだかんな。」

龍さんは冗談まじりにそう言うとイナにシュノーケルを渡した。イナはそのままシュノーケルを装着するとポーズをとりながら遊びはじめた。

「んん……そーやって使うんじゃねぇんだけどな。ま、いいか。……あ、地味子、お前、人間に見える神なんだろ?」

「見えるけど何?」

ヤモリはなんだか嫌な予感がしたがとりあえず先を聞くことにした。

「さっき、そこでガキが泣いてやがった。話聞いてやってくれねぇか?俺様は人間には見えねぇから無理だしな。」

「君は心優しいけど、それ、たぶん迷子。他の人間が迷子センターに連れてくよ。」

ヤモリが龍さんに静かに言い放った。

「……あいつ、地元のガキだぜ。俺様、似た顔のガキをだいぶん前に見た事がある。もう、七十年くらい前の話だが。……なんとなく放っておけねぇ。子孫かもしれねぇしな……。おまけにただの迷子って感じでもねぇ。」

「あー、わかった。わかったわよ。行くから案内して。」

龍さんが少し必死だったのでヤモリはイナを連れて泣いている子供の元へ行く事にした。

龍さんは海から少し離れた所にある石段までヤモリとイナを連れて行った。

「ほれ、あいつだ。」

龍さんは石段の上を指差した。目を向けると石段の上に座り、水着姿のまま泣いている男の子がいた。男の子は七、八歳くらいのようだ。

「あの子ね。じゃあ、ちょっと行ってくるよ。」

「人助けだね!ヤモリ!」

ため息をついたヤモリの横でイナは楽しそうに頷いていた。ヤモリは頭をポリポリとかくと石段を登り、男の子に話しかけた。

「ね、ねえ、君……どうしたの?なんで泣いているの?迷子?」

「ま、迷子じゃねーよ!馬鹿にしてんのか!」

ヤモリの問いかけに男の子は鋭い声で叫んだ。

「うわっ……ご、ごめんね……。じゃ、じゃあ、なんで泣いてたの?」

ヤモリは引け腰になりながら男の子に尋ねた。

「どうやっても泳げねーんだよ!わりぃかよ!」

またも男の子は鋭く答えた。男の子はいままでずっと泳ぎの練習をしていたらしい。

「わ、悪くないよ……うん。」

ヤモリは怒鳴り散らす男の子に怯えながら龍さんに目で助けを求めた。それを見た龍さんはイナを連れて石段を登って来た。

「お前なァ……こんなクソガキに何ビビってんだよ……。」

龍さんは呆れた顔でヤモリを見据えた。

「え……?」

ふと男の子が龍さんの方を見て目を見開いた。

「……ん?俺様に驚いているわけじゃねぇよな?」

龍さんは一度後ろを振り返り、再び目を男の子に戻した。龍さんは人間の目に映らない神だったはずだ。

「緑の髪の……まさか、じっちゃんが言ってた……。」

男の子は明らかに龍さんを見て驚いていた。

「あれ?君、そこの緑の髪の怖そうなお兄さん見えるの?」

「見えるって?目の前にいるんだから見えるよ……。」

ヤモリの質問に男の子は当たり前のように答えた。

「……げっ……。」

龍さんは顔を青くしながら一言声を漏らした。

「ねーねー!イナは?イナは?」

龍さんの隣でイナが騒ぐが男の子にイナは見えていないようだった。人に見えないという事は声も聞こえないという事だ。

「イナは見えていないみたいだね……。」

ヤモリはこっそりイナに伝えた。自分が見えていないとわかったイナは落胆のため息をついた。

「お前、俺様が見えんのかよ?やっぱりあのガキの孫か。」

「じっちゃんと泳いだんだろ?オレ、七十年前とか言われたからけっこうなじいちゃんを想像してたぜ。」

男の子が龍さんに笑顔を向けた。

「何々?龍さん、この子のお爺さんと何かあったの?」

ヤモリの問いかけに龍さんは唸り声を上げていた。

「うーん……一緒に泳いだっつーか……俺様が泳ぎを教えたが正解だな。あのガキも俺様が見えたみてぇで……ああ、あのガキもこいつみてぇにぎゃんぎゃん泣いてやがったな。」

「なんだと!じっちゃんが泣くもんか!嘘つき!」

男の子が龍さんを睨みつけ叫んだ。

「泣いてたぜ?お前と同じ理由でな。泳げないんだとか言って。……確か、高梅山分校で水泳の授業があってプールで全然泳げなかったから友達に馬鹿にされただかなんだかで独りで海に来て泳ぎの練習をしようとしてたんだ。」

「そ、そうなの?オレは海に行ったら緑の髪の稲荷神がいて泳ぎの勝負を持ち掛けられたから『おう!やってやるぜ!』みたいな感じで海を泳いで見事勝利してやったって聞いた。」

龍さんの言葉に男の子は目をパチパチさせながら驚いた表情をしていた。どうやらおじいさんからまったく違う話を聞かされていたようだ。

「あーあー……全然ちげぇ話になってやがるし、俺様は稲荷神じゃねぇ、龍神だ。」

「稲荷神は私だよ!あーっ!思い出した!私の神社のキツネの置物を割ったやつだ!」

龍さんの横でイナが怒りを露わにしていた。

「じゃ、じゃあ、じっちゃんが嘘ついてたのか?」

「わかったよ。話してやるぜ。真実をな。」

男の子が知りたそうな顔をしていたので龍さんは話してあげる事にした。

……あれは今から七十年以上も前の話。

高梅山分校の夏の授業、プール。一人の男の子は見栄を張っていた。

「オレ、バリバリ泳げるんだぜ!みてろよ!」

彼は高梅山分校でガキ大将のようなものでまわりの男の子から尊敬をされていた。

男の子はプールサイドから勢いよく飛び込み、そして盛大に溺れた。

彼は本当は泳げなかった。だが、いままで学校の男の子達をひきつれてリーダーぶっていた彼には弱々しく『泳げません』なんて言えなかった。

見栄を張った結果、無様に溺れ、まわりの男の子達に大爆笑をされ、先生にまで笑われた。

少年は人一番の負けず嫌いで誰かから馬鹿にされるのを極度に嫌っていた。

水泳の授業があった帰り、少年は誰とも一緒に帰る事はなく、独りで荒々しい気配をみせたまま学校の裏の稲荷神社へとやってきた。

ただ、一人になりたいだけだった。

その時、イナは神社の日陰で涼んでいた。そこに荒々しく男の子が入って来たのでイナは目を見開きながら男の子を眺めていた。

「……あの子、なんであんなに怒っているんだろ?」

イナは心配そうな顔で男の子の周りをまわってみたが男の子が怒っている理由はよくわからなかった。

「畜生!腹立つ!皆で笑いやがって!」

男の子はだんだんと物に当たるようになってきた。はじめは近くにあった木を足で蹴っていたが神社の賽銭箱まで蹴り始めた。少し悪くなりたいそういう年頃だった。

「あー!やめてー!お賽銭箱を蹴らないでー!」

イナは慌てて男の子を止めようとするがイナは人に見えないので何もできなかった。

イナの叫びをよそに男の子は今度は稲荷神社にそっと添えてあった手のひらサイズの小さい陶器のキツネの置物を持ち上げた。

「ちょっと!ちょっと!何するの?それはさっき神社に来たおばあちゃんからもらったものなの!大切なの!おばあちゃんがね、いつもありがとうって置いて行ってくれたものなの!」

「なんだよ。このキツネ。誰だよ、こんなの供えに来るやつ。」

男の子は一瞬、投げ捨てるか迷った表情だったがそのまま置くと格好悪いので地面に叩きつけた。

「やめてってばー!」

イナは泣き叫んでいた。小さい陶器のキツネは細くなっている首元から折れて粉々になってしまった。

「うぇええん……。キツネさんが……。酷い……。うわあああん。」

イナは縁結びの神と言われているが実際はこの土地で恐れられて祭られた厄神である。イナの身体からじわりと禍々しいものが溢れ出しかけていた。

男の子は割れてしまった陶器のキツネとざわざわと舞う風の音に怯え、そのまま逃げるように神社から去って行った。

その直後、イナの神社に龍さんが現れた。

「よう!稲荷神。暇だったから遊びに来てやったぜ。……ん?」

龍さんは割れてしまったキツネの置物の前で大泣きしているイナを見つけた。

「キツネさんが……。うえええん。」

「おい。どうしたんだよ?キツネ?ああ、このオモチャみたいな置物……割れちまったのか。遊んでて割っちゃったのか?」

龍さんはうずくまるイナの背中を優しく撫でて、声をかけた。しかし、イナは嗚咽を漏らしたまましくしくと泣いているだけだった。

龍さんはイナの身体から禍々しいものが出かかっている事に気づき慌てた。

「おい。稲荷神、落ち着けよ!キツネなら俺様が持って来てやるよ。」

「えーん……。おばあちゃんからもらった大切なキツネさんなのに……。」

「おばあちゃん?ああ、神社参りに来たお年寄りの事か。そりゃあ、災難だったな。でもお前が遊んでて壊しちゃったんだろ?そりゃあ、お前が悪いぜ。」

龍さんはイナが遊んでいて割ってしまったと思っていた。イナは首を横に振った。

「違う……。男の子に壊された……。やめてって言ったのに……。ひどいよ……。うぇええん。」

イナは再び泣きはじめた。

「ああ?壊されただと?壊した奴はどこにいやがんだ?俺様がとっちめてやるよ。」

「さっき……神社から出てった男の子……。」

「そっか。待ってろ!」

龍さんはしくしく泣いているイナの頭をそっと撫でると勢いよく神社から飛び出して行った。

龍さんはすぐに男の子に追いついた。男の子は学校の校庭を抜けて竹林の道を一人下っている最中だった。

「あいつだな……。」

龍さんは男の子を鋭い瞳で睨みつけた。その視線を感じたのか男の子がハッとこちらを振り向いた。

「……?あんた誰?」

男の子は龍さんの視線に怯え、言葉をかろうじて発した。龍さんは自分がその男の子に見えていると知らず、後ろを振り返った。しかし、誰も歩いていなかったので自分の事を指しているのかと気がついた。

「なんだよ。あんただよ。緑の髪の……。」

「お前、俺様が見えんのか。ま、まあ……いい。それより、お前。さっき、神社で何やった?」

龍さんの鋭い声に男の子の目が泳いだ。

「べ、別に……。それよりお前誰だよ!」

「俺様の事はどうでもいい。お前、キツネの小物壊したろ?あれな、稲荷神が大切にしてたやつらしいんだぜ?知ってたか?稲荷神は女の子なんだが……泣いてたぜ。女の子泣かしちゃあ男としてダメだろ?」

「……。」

男の子は先程はやりすぎたと思っていたらしい。目を伏せ、下を向いてしまった。

「お前、なんかイライラしてるみてぇだが……なんかあったか?」

「……泳げなかったから馬鹿にされた。笑われた……。オレ、悔しくてこれから海で特訓しようと思ってたんだ。」

男の子の目から涙が溢れた。それを龍さんに見せたくなかったのか男の子は必死でこらえていた。

「そうか。だがよー、モノに当たっちゃダメだぜ?そんなのカッコよくねェ。どうせならカッコよくいこうぜ。よし、俺様がこれからお前の練習に付き合ってやる。次の水泳の授業の時は胸張って自慢できるレベルにしてやるから覚悟しろ。」

龍さんの言葉に男の子は目を輝かせた。実際、独りで泳ぎの練習をするといってもどうすればいいかもよくわかっていなかった。

「ほんと!オレ、泳げるようになる?」

男の子は無邪気な笑みを向けると素直に龍さんを見上げた。

「おう。俺様がいるからなァ。じゃ、行こうぜ!」

龍さんは大らかに笑うと男の子の手を引き、走り出した。

「あ、あのさ……!」

龍さんが走り出した刹那、男の子がひかえめに声を上げた。

「ん?」

「その……女の子にごめんねって言っておいてくれないか?オレが責任もって買ってくるからって!」

「そっか。言っておく。あいつはそれで喜ぶと思うぜ。単純だからな。」

龍さんは再び走り出した。その背を見た男の子はこれがカッコイイ男なのだと思った。

「んで、まあ、俺様が泳ぎを教えたってワケ。」

龍さんは自慢げにニヒヒと笑った。

「へえ……君もけっこういいとこあるんだね。」

「俺様はいいワルを目指してんからな!」

感心しているヤモリに龍さんはケラケラと笑った。

「ふーん……。そうだったんだ。じぃちゃんの嘘つきめ!」

男の子は裏切られたような呆れたようなそんな顔で龍さん達を見つめていた。

「で?君も泳げないんでしょ。だったらこの龍神さんに教えてもらいなよ。ね?」

「ちょ……お前、勝手だな……。」

「そういう事ならお願い!じぃちゃんが泳げるようになったならオレもお願い!オレも学校で泳げなくて馬鹿にされているんだ!」

「えー……ああ、まあいいか……。わかったよ……。教えてやるよ。」

ヤモリの言葉に龍さんは戸惑っていたが男の子の目線に耐えられず了承した。

そんな会話をしていると渋い男性の声がすぐ後ろから聞こえてきた。

「タカノリ~!後でスイカあるから冷やしておくか~?」

「ん?」

ヤモリ達は声が聞こえた方を向いた。声の主は杖をついたお爺さんだった。

「あ!じぃちゃん!」

「何ィ!」

男の子の発言で龍さんはとても驚いた。だが、それ以上にお爺さんが驚いていた。

「あ、あれ……。あんたは……。」

「お、おう……。」

龍さんは返答に困り、目をそっと逸らした。

「うちの孫に泳ぎを教えてくれんのかい?ありがてぇな。そいつ、まったく泳げねぇんでお願いしますよ。」

お爺さんは懐かしさを含んだ瞳で龍さんに笑いかけた。

「お、おう。」

龍さんは再び困惑した顔で返事をした。

「じぃちゃん!じぃちゃんだって泳げなかったんだろ!」

「何言ってやがんだ!オレは泳げたよ!バリバリ泳げたよ!」

お爺さんは男の子を軽くあしらうと龍さんの所まで来てキツネの置物を掌にそっと置いた。

「……ん?」

「ああ、これな、例の女の子とやらに渡してくれ。ずいぶん遅くなっちまったが同じ物がなくてな……。探し回った挙句に特注で作ってもらう事にしたんだが金が膨大にかかってな……今になっちまったよ。悪かった。ごめんな。」

お爺さんは男の子に聞こえないようにそっとささやくと龍さんに微笑んだ。

「お、おう。稲荷神、ほら。」

龍さんは軽く返事をすると隣にいたイナにキツネの置物を渡した。イナは満面の笑みで微笑むと「ありがと!」と言ってキツネの置物を抱きしめた。

人に見えない神が持った物は電子機器以外、人の目に映らなくなる。

お爺さんは突然消えてしまったキツネに驚いていたが安堵の表情をしていた。

「そこに稲荷神のお嬢ちゃんがいるのかい?」

「ああ。いるぜ。チビッ子が。」

「あの時は大切な物を壊してしまってすまないね。これからはちゃんと参らせてもらうよ。」

「うん!ありがと!」

お爺さんの言葉にイナは元気よく頷いた。

「ありがとうだってよ。……んじゃあ、泳ぎに行くか。」

龍さんは男の子を促し歩き出した。

「おう!あ、じぃちゃん!スイカよろしく!」

男の子は泣くのを止め、お爺さんに笑顔を向けると龍さんと共に歩き出した。

「あー!私も泳ぐ!」

イナはお爺さんに手を振ると誰よりも早く走り去って行った。

「ちょっとイナ!もう……。」

ヤモリはイナを追いかけようとしたがやめて近くの木陰に身体を持って行った。

「あんたも何かの神様なのかい?」

お爺さんがヤモリの隣に来て微笑みながら尋ねた。

「ええ。はい。民家を守る神です。」

「神様っていっぱいいるんだなあ。外見も変わらず、羨ましいぜ。オレ、スイカ冷やしてくるんで後で皆さんで来てくだせぇな。待ってるぜ。」

お爺さんはそう言うとヤモリに背を向け歩き出した。

ヤモリは眼前に広がる海で泳ぎの練習を必死でしている二神と男の子を見ていたら何故だか嬉しい気持ちになった。

……こうやって私達と人間は当たり前に生活しているんだなあ……。

「ふう。」

ヤモリはため息をつくと木陰に入るのを止め、イナ達と共に海へ飛び込んで行った。

防災訓練の秋

昔からある古い学校の裏に稲荷神が祭られていた。ここは山の奥深くにある村で、生活している人々は車を持っていないとどこに行くにも不便だ。まわりは山と舗装されていない道路が続いていてその周辺にまばらに昔ながらの一軒家が建っていた。そんな村の中にある唯一の小学校。高梅山分校(たかうめやまぶんこう)。この学校はいつ廃校になるかわからないギリギリを彷徨っている学校だ。

この学校の裏に住んでいる呑気な神様、稲荷神のイナは神社が小学校の近くにあるからか何故か幼女の姿だ。元々きつねだったイナは人型になるのが苦手らしく、少しだけ変化が下手くそだった。服装は巾着袋のような帽子をかぶり、羽織袴である。黒い髪は肩先で切りそろえられていてもみあげを紐で可愛らしく結んでいた。

「防災訓練!稲荷神のイナちゃーん!はーい!」

イナは自問自答で大きな声で返事をした。分校の生徒達に交じって素早く手を挙げる。しかし、イナの声はグランドに並んでいる生徒達に聞こえる様子もなく、姿も見えていないようだ。

今日はイナが毎年お祭りのように思っている分校の防災訓練の日だった。生徒達は放課後を潰され、皆不機嫌そうに並んでいる。天気には恵まれ、高い空が鱗雲を作り、やや冷たい風が頬を通り過ぎていった。

まだ暑いが夏と比べると風が心地よい、そんな時期である。

「はい。皆さんそろったようなのでここで消防署の方からお話があります。」

点呼を取り終わり、一安心していた学校の先生が手伝いに来てくれた年配の男をちらりと見た。

「はいはい。消防署の小西です。皆、この訓練は意味がないと思っているかい?だがな、訓練の積み重ねが自分自身を災害から守る大切な手助けになる。……」

男の話がはじまった刹那、イナはつまんなくなってしまったのか他の生徒が話を聞いている中、ひとりこっそりとグランドから離れた。近くの茂みに入り込んだとき、女の声がした。

「君ねぇ……。ちゃんと防災訓練する気あるの?」

「あっ!地味子!あるよ!あるある!」

イナはふと現れた黒髪の女に笑顔を向けた。

「地味子じゃないってば!ヤモリ!」

「ああ、そうだった。ごめんなさーい。」

イナは楽しそうに笑いながらヤモリと呼ばれた女を見上げる。ヤモリは頭に麦わら帽子をかぶっており、ピンク色のシャツにオレンジのスカートを履いている。彼女は龍神の神格も持っているが今は民家を守る神、ヤモリとして神格を高めている。しかし、他の龍神に比べ地味なので一般的には地味子とあだ名で呼ばれることもあった。

「じゃあちゃんと小西さんのお話し聞かないとさ。」

ヤモリはため息をつきながらグランドを指さす。消防署の小西さんは子供達に防災の大切さを一生懸命に説明していた。

「うーん。なんかもういいやっていうか……。」

イナは近くの雑草を触りながらヤモリを見上げた。

「良くないよ。お祭りじゃないんだよ。防災訓練は!」

ヤモリはびしっとイナに言い放つ。イナは唸りながら小西さんを見つめた。しばらく小西さんを眺めていると近くで男の声がした。イナとヤモリは目を見開いて後ろを振り返った。

「よう!地味子に学校上の稲荷神。」

「うっ……み、みー君。」

ヤモリは端正な顔立ちをしている青年を怯えながら仰いだ。男は橙の長い髪をなびかせて頭に縁日に売っているようなお面をしていた。目は鋭く、服装は着流しに袴。畏怖を感じさせる男だった。

「うう……なんか怖い。ヤモリ~。」

イナはみー君と呼ばれた男に怯え、ヤモリの影にそっと隠れた。

「イナ……私だって怖いんだから……。厄災の神が防災訓練になんのようなの……。」

「おっと、悪い。神力が漏れていたか。」

みー君はイナとヤモリの反応を見、慌てて仮面をつけた。みー君はかなり上の神格を持つので仮面をして神力をコントロールしているようだ。

「あのね、もう一度言うけど、厄災の神が防災訓練に何のようなの?えっと、天御柱神(あまのみはしらのかみ)。」

ヤモリは怯えながらみー君に質問した。

「何かしこまってんだよ。地味子。もうみー君でいいぜ。かたっ苦しい。で?防災訓練に何の用かって?ああ、たまたま寄ったんだよ。ちょうど良かった地味子、ちょっと色々あってな、アイスを八神分買ってこないとならないんだ。お前、人間に見えた神だよな?ちょっくら買ってきてくれないか?俺、人に見えない神なんでな。」

みー君はお面の奥で軽く笑ったようだ。少しだけ雰囲気は柔らかくなった。

「え?私は人には見えるから別に買ってきてもいいけどなんで?」

ヤモリはいぶかしげにみー君を見つめた。

「あ……いや、別に大したことじゃない。近くにある運命神の神社で丁半博打大会があったんだが俺が一番負けちまって……全員分のアイスを買ってくることになってしまったんだ。」

「小さい!博打なのに小さいね。アイス買ってくるとか小学生?」

頭をポリポリとかくみー君を眺めながらヤモリはあきれた声を上げた。

「言っておくが……人間みたいにそんなデカい賭けはやらないぞ。俺達は運を試しているだけだからな。別に金は賭けない。」

「ふーん。私にはよくわかんないけどお金渡してくれるなら買ってきてあげてもいいよ。」

「おう!じゃ、頼む!」

みー君はヤモリに千円を渡した。

「せ、千円?八神分でしょ?安いアイスでいいの?」

「ああ。もうそれでいい。」

みー君は首をかしげているヤモリに向かい適当に返事をした。

「まあ、君がいいならいいけど。」

ヤモリがそうつぶやいた時、遠くで消防署の小西さんの声が聞こえた。

「コラ!あくびをしないでちゃんと聞く!」

小西さんはあくびをした子供を叱ったようだ。

「ん~、あの人、やたらと真剣だね。」

「そりゃあ、消防署の人なんだからそうでしょ。」

イナのつぶやきにヤモリはため息交じりに答えた。

「ん?あの男は……。」

「どうしたの?みー君。」

イナが戸惑った顔をしているみー君を不思議そうに見つめた。

「ああ、あの男がガキの時にこの学校が地震で半壊したことがあってな……。その時に一人学校内に取り残されたあの男を俺が助けた事がある。稲荷神、お前もいたよな?」

「地震で半壊?ああ!あった!あった!」

みー君に問いかけられてイナはある記憶を思い出した。

「え……!この学校が半壊した事があるの!?」

ヤモリはイナとみー君の会話についていけず、とりあえず驚いた顔をしていた。

「ああ、あれはビビったな。地震で半壊した建物の中に子供が一人いるって騒いでいたから焦ったぜ。あの男はいつも防災訓練をサボっていたんだっけな?稲荷。」

みー君はイナに確認をとる。

「そうそう!毎回サボって教室に隠れてた。先生にいつも怒られてたよ。」

「悪い子だね……。」

ヤモリはあきれた声を上げた。

「あの時はあのガキを助けるのに必死だったなあ。」

みー君はひとり物思いにふけり始めた。

あれは五十年以上前の事。

ある一人の少年が教室の掃除用具入れの中にこそこそと隠れていた。

「ここなら見つからねぇ。」

少年はくすくすと笑った。

毎年、防災訓練をサボるのが彼のイベントになり、悪乗りした子供達が点呼をとる先生をだます。

「小西修太郎君はどこ?修太郎君!いないの?」

校庭で点呼をとっていた女の先生は慌てて子供達を確認する。

「せんせー、修太郎はおなか痛くて帰りましたー。」

修太郎の友達である男の子が先生に嘘をついた。

先生は焦りながら修太郎の親に電話をするがだいたい親が共働きなのでいない。

そうもたもたしている間に防災訓練は終わり、子供達は教室に戻っていく。

そこで先生は席についている修太郎を発見するのだった。

少年はいたずら半分で友達と毎年あの手この手で先生を困らせていた。

そんな風に毎年防災訓練をサボっていた少年に悲劇が襲う。

少年、修太郎が四年生の時だった。この地域一帯に大きな地震が襲い掛かった。

子供達は防災頭巾をかぶり訓練通りに先生の指示に従い、校外に出た。

子供達は怯えた表情を浮かべながら先生の点呼に答えていた。

先生は一人ひとり丁寧に点呼をとっていたが一人いない事に気が付いた。

「修太郎君は?修太郎君!」

先生は修太郎を探す。一人ひとり顔をしっかりみるが修太郎はいなかった。

「まさか中に!」

先生が校舎を仰いだ時、校舎の一部が崩れ落ちた。大きな音と子供達の悲鳴が重なる。

先生はまた崩れる危険性があると判断し、子供達を校庭の真ん中へ移動させ、その場でじっとしていた。携帯電話がまだない時代……救急隊への連絡手段がなかった。

一方、修太郎は教室内で倒れてきた掃除用具入れのロッカーに挟まれ、泣きながら助けを呼んでいた。

いつも防災訓練をサボっていた彼はいざという時にどうすればいいのかわかっていなかったのだ。

防災頭巾を被ることも机の下に隠れることもできず、誘導にもどう従えばいいのかわからず、まわりの子供よりも数秒動きが遅れた。

たったそれだけの時間だったが彼は一人、教室に取り残されてしまった。

「誰か助けて!」

少年は泣き叫んだ。また大きな地震が来るかもしれないという恐怖。

死んでしまうという未来がすぐ近くのような気がした。

その時、何か焦げたような臭いが鼻に入ってきた。修太郎の教室の裏手は給食室だった。

「まさか……給食室から火がっ……。」

修太郎は絶望的な顔で必死に倒れてきたロッカーから抜け出そうとしたが子供の力では重すぎでどかすことはできなかった。

「いやだ!死にたくない!誰か助けて!」

修太郎は泣き叫んでいた。

「いやだァ!」

どんどん強くなる煙の臭いと熱い感覚に修太郎はパニック状態になっていた。

「うう……うえええん。」

その時、イナは校舎の裏を泣きながらウロウロしていた。ちょうど給食室があるところだ。給食室で火の手が上がっていたがイナにはどうすることもできなかった。

「学校が燃えちゃうよー!怖いよー!」

イナはその場にうずくまると燃え盛る給食室の前で震えながら耳を塞いだ。

「おい。稲荷。そんなところにいたら危ないぞ。」

ふとイナは橙色の髪の男に抱き上げられていた。

「ふえ!?」

「火は大丈夫だ。後数秒で雨が降るからな。俺も風を送るから問題ないだろ。」

男は仮面をつけており、青色の着物を着ていた。彼はみー君である。

みー君は今も昔も変わらぬ姿でイナを見つめていた。

「雨?」

イナがみー君に抱かれながら空を仰いだ。みー君が言った通り、空は曇天でそのうち、ぽつぽつと雨が降ってきた。

その雨は次第に強さを増し、横殴りの豪雨へと変わった。みー君は片手でイナを抱くともう片方の手を前に出した。すると風がみー君のまわりを追い風のように吹き抜けた。

「火が……。」

風と豪雨で燃えていた給食室の火は勢いを失い、みるみる小さくなり、あっという間に消えた。

「さて、ガキどもは無事かな。」

みー君はイナを抱きかかえながら校舎裏から校庭の方へと向かった。

「学校がちょっと崩れちゃった……。」

イナがみー君を仰ぎ、寂しそうに言葉を発した。

「こんなもんだったらすぐに直るだろ。だから泣くなって。」

崩れたのはごく一部だった。給食室に向かう天井の一部が下に落ちただけだ。

みー君はイナに優しく声をかけると校庭に出た。校庭の真ん中には子供達が固まっており、ひっそりと座っていたが先生だけは慌てて校舎の方へ走ってきていた。

「なんだ?まだ余震があるぞ。雨風も強いしこれからまた校舎が崩れるかもしれないってのに。」

みー君は不思議そうに焦っている女を眺めていた。

先生は児童を校庭に集めているため、ほかの児童も見ていなくてはならず、校舎内に入っていけなかった。

故に先生は校舎から少し距離を置いたところで少年の名前を叫んでいた。

「修太郎君!修太郎君!どこにいるの!返事して!」

先生の声を聴いたみー君とイナはまだ揃っていない子供がいることに気が付いた。

「なんだ?行方不明のガキがいるのか?」

「学校の中に取り残されているのかな?大変だ。助けなくちゃ!」

イナはみー君から飛び降りると雨のしずくを滴らせながら校舎内へと入り込んでいった。

「あっ!待てよ!」

みー君も慌ててイナを追った。

校舎内は崩れているところはなかったが物などが散乱していた。

「もうちょっと奥の教室かな……。」

イナが廊下を渡り、奥の教室を目指した刹那、またも地震が襲った。

「え?やだ……やだ……怖いよぉ……。」

先程の地震よりかは酷くはないがこちらもかなり揺れた。地面が大きく波打つような揺れを感じながらイナは再び震えた。

「おっと。危ないな。大丈夫か。」

みー君はふらついているイナを腕で受け止めた。

「まっすぐ歩けないよ……。」

「まだ揺れているからな……。」

揺れが収まり、イナとみー君は再び歩き出した。

廊下を挟んだもう一つの教室で男の子の声が聞こえた。みー君とイナは顔を見合わせてうなずくと教室の中に入り込んだ。