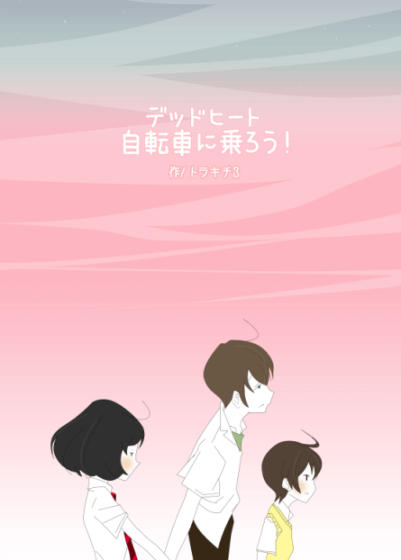

自転車に乗ろう(「デットヒート」その後)

自転車に乗ろう!(「デットヒート」その後) トラキチ3

【3稿】20140223

【初稿】20140123

「え! 明日?」

カナエは、あわてて携帯電話を落としそうになった。

「うん……わかった」

電話の主は、クラスメートのミサキだ。カナエのために自転車の練習に付き合ってくれるというのだ。

「自転車かぁ……別に乗れなくてもいいんだけど……」

カナエは電話を切ると、ため息をついた。

「やだ、なんだか、ドキドキしてきちゃった、なんで?」

ミサキは、カナエの近所に住んでいる自転車が大好きな女子高生。

そんなミサキは、いつも徒歩と不便なバスで学校に通っているカナエのことが不思議でたまらない。

「ねぇ、カナエ、どうして、自転車で通学しないの?」

「だから、自転車も持っていないし……歩くのが好きだから……」

「え! そうなの?」

「歩くのって楽しいよ!」

「ふふふ、自転車は、もっと楽しいのだ!」

カナエは、少しうんざりしながら首を横に振った。ここのところ、ミサキと顔を合わせると一度は自転車の話になる。そのたびに、カナエは、自分が自転車に乗れないことがバレないかヒヤヒヤしなくてはならないのだ。

ところが、とうとう自転車に乗れないことがミサキにバレてしまった。

~~

冬休みが終わって、三学期が始まった初日、カナエとミサキが一緒に下校しようと昇降口までやってくると、ミサキが声をあげた。

「ごめん、カナエ! 自転車、もってきてくれない? たぶん、自転車置き場にある一番目立つオレンジ色のやつだから」

「え? 自転車?」

「ごめん、教室に忘れ物しちゃった、ちょっと取りに行ってくるから……お願い!」

ミサキは、カナエに手を合わせ、小さな鈴のついた自転車のカギを手渡した。

「ちょっとぉ……」

カナエが声をかける間もなく、ミサキは教室をめざしてダッシュしていってしまった。

「もぉ……」

残されたカナエは、預かった自転車のカギをじっと見つめた。

「なんてことないわ……普通にカギを開ければいいんでしょ」

そうつぶやくと、自転車のカギをしっかり握りしめ、いままで向かったことさえない自転車置き場を目指した。

「ああ、あれかな……」

自転車置き場には、ミサキがいっていたオレンジ色のフレームのママチャリがあった。そこら中にキズがあり、それを隠すためなのか、派手なステッカーが貼ってある。

「オレンジボンバー! 疾風怒濤……私は風になる……なにこれ」

思わずドン引きしてしまったが、ミサキはよっぽどこの自転車に愛着があるのだろう。

「えっとカギは……」

カナエは、まじまじと自転車を観察してみた。前輪にはそれらしきものはないので、後輪の鉄の輪っかがカギだと直感した。

「カチャン……」

カギを差し込んでみると、意外と大きな音で解錠したのには驚いた。

「開いた……ふぅ」

おそるおそる自転車のハンドルを握ってみた。意外とスムーズに動く。ところが、自転車を引っ張り出そうとしてもスタンドが外れない。おそらくスタンドを後ろに跳ね上げればいいのはわかるのだが……ビクともしないのだ。

四苦八苦しているところにミサキがやってきた。

「ちょっとカナエ! 何してんのよ!」

「ねぇ、このスタンドってどうやってはずすの?」

「え!」

ミサキは、スタンドのロックレバーを足ではずすとスタンドを跳ね上げた。

「もしかして、カナエ……あんた自転車乗ったことないの?」

「……べ、別に、乗らなくてもいいじゃない……」

ミサキは目を丸くして、カナエの顔を覗き込んだ。

「ねぇねぇねぇ、カナエ、自転車乗ったことないの? ねぇ? ねぇ?」

「うるさいなぁ。いいじゃない、別に……」

カナエは、プイっと顔を背けると自転車置き場からスタスタ校門のほうへ歩き始めた。

「カナエ! まってよ! 別にバカにしてるわけじゃないって」

ミサキは、荷物を前カゴに押し込むと自転車でカナエを追いかけた。

「カナエ、ごめん、ごめん、あまりにびっくりしちゃったから!」

ミサキは、自転車から降りると手で押しながらカナエとならんで話し始めた。

「ねぇ、カナエ、自転車に乗りたいとおもわない?」

「ない! ぜんぜんないっ! まったくないっ!」

カナエは、少しカチンときて大きな声をだしてしまった。

「でもね、自転車って便利だよ! なんてったって行動範囲もグッとひろがるしぃ」

「ミサキ! もういいよ!」

カナエは、ミサキを睨んだが、ミサキは、話をやめない。

「風になれるんだよ!」

「え?」

ミサキがあまりに突拍子もないことをいうのでカナエは呆れてミサキの顔をみつめた。

「気持ちいいんだ! 自転車にのって、走ると風がカラダを包み込んでくれて、なんとも言えない一体感って感じ? もう風そのものになっちゃうんだよ」

そういうと、ミサキは、自転車に乗り、荷台をバンバン叩いた。

「ほんとは人は乗せちゃダメなんだけど……ちょっと乗ってみて!」

「いいって!」

「いいから、ほら!」

「そんなに服、引っ張らないでよ」

とうとう、カナエは、ミサキの自転車の荷台に両足を揃えて横に乗せられてしまった。

「じゃ、しっかり私につかまっててよ!」

そういうとミサキは、ペダルを踏みしめた。

フワフワした感覚がカナエを包み込んだ。ミサキの腰に手をまわしていないと荷台から転げ落ちそうな感覚だ。いつもの風景が後方にどんどん流れていく。

「いいかんじでしょ?」

ミサキがサドルにすわりながら、声を掛ける。

「ちょっとこわい……かも」

「だいじょうぶ! 慣れ慣れ……自分で運転できるとそんなことはないかも」

カナエは、フワフワしたこの感覚がなんとも不思議だった。少しばかり冷たい風が頬をなでるのが心地よい。

20分もしないで、カナエの家に到着した。

「到着! やっぱり早いでしょう?」

「まぁ、そうだけど……、お尻いたいし……」

「それも慣れだって! 自由にあちこち出かけることができるんだよ!」

ミサキは、カナエの手を握りしめた。

「ともかく、自転車に乗ってみようよ! 今度電話するから!」

「う……ん……」

カナエの返事を待つまでもなく、ミサキは颯爽と自転車にのると帰ってしまった。

そしてその翌日に、電話があったのだ。

~~

ユウキは、耳を疑った。ミサキの部屋の前を通ると、ミサキが電話で興奮しながら大声で話しているのが聞こえてきたのだ。

「カナエ! 明日、公園で自転車の特訓するよ! 昔やって成果がでてるし、ぜったい乗れるようになるから!」

ユウキは、「カナエ」という名前にピクリと反応した。彼女は、毎朝、駅まで「歩き限定のレース」で一緒に歩いていた。背は小さく華奢で、黒髪がきれいでパッチリした目もとに見つめられるととろけてしまいそうになる。その彼女が、年末最後のレース中転んで捻挫をしてしまい、ユウキが病院までお姫様抱っこのまま運んだことがあったのだ。病院でミサキの友達ということがわかったが、なんとも華奢な彼女は俺が守らねばならないという気持ちでいっぱいになり、ずっと冬休み中も気になる存在だったのだ。

カナエちゃんを、あのミサキが、自転車に乗れるように特訓をする? しかも明日?

「カナエちゃん、大丈夫かな……ミサキの特訓って、まさかアレじゃないだろうな」

ユウキには思い当たる節があった。かつてミサキが小学生のころ、近所の子供達を集めて自転車に乗る特訓をしていた。その特訓とは、坂の上から補助輪をはずし一気に下っていくという危険極まりない絶叫マシン方式だったのだ。当時、何人かは怪我をして病院送りになってしまい、親が怒鳴り込んできたこともあった。それ以来、その特訓は禁止されていたはずだが、電話口の様子から、あの特訓をするのではないだろうかと心配になったのだ。

「ミサキ!」

ユウキは、ミサキの部屋の前でドアをノックした。

「なに?」

ミサキがドアをあけると、部屋には、2人分のヒザ、ヒジのプロテクタとヘルメットがゴロゴロとおいてあった。

「いや……なんでもない」

ユウキは、その装備を見た瞬間、アノ特訓をすることはまちがいないと確信した。しかし、ここまで準備しているのに、ミサキに特訓を中止しろといったところで、絶対にいうことを聞くはずがない。今は、あまり刺激はしないで、現場でそっと見守りながら、危ない状況になったらサッと現れカナエちゃんを助けたほうが、カナエちゃんにアピールできるのではないだろうか。

ミサキは、じっとユウキを見つめている。

「なにニタニタしてるの?」

「いや、なんだか騒がしいから気になっただけだ、おまえ、スケートか何かやりにいくのか?」

「兄貴には、関係ない! ない! でていって!」

そういうと、ミサキはあわてて、大きなボストンバックにプロテクターとヘルメットをしまうのだった。

ユウキは、覚悟をきめた。

「俺は、明日、カナエちゃんを守り、ヒーローになる!」

~~

翌朝、天気は上々。風もなく陽だまりがあたたかい。ユウキは、むかしミサキが自転車特訓で良く来ていた公園の茂みに身を潜めた。

しばらくすると、ミサキが愛車オレンジボンバー号に乗って到着した。すぐにカナエがミサキに手をふりながらやってきた。二人ともジャージにウィンドブレーカーを着こんでやる気満々だ。

「え? コレをつけるの?」

「一応だけどね、ほら、なにかの弾みで転んじゃうこともあるじゃない」

「うーん、そうだね、でもちょっとこわいなぁ」

「だいじょうぶだって! これでも、何人もこの方法で自転車に乗れるようになったんだから」

「そうなの?」

「ちょっとコレをみて」

ミサキは、ポケットから小さなコマを取り出すとベンチの上でまわしてみた。

「普段のコマは、たおれちゃうけど、勢いよく回ると、ホラちゃんと立つでしょう?」

「そうね」

「自転車もおなじなんだよ!」

「そうなんだ!」

ユウキは、耳をすまし、ミサキ達の会話をきいていたが、「そんなんで理解していいのかよ!」と一人小声でツッコミをいれた。

「えっと、まずは、私がやってみるからみてて」

ミサキは、オレンジボンバー号を坂の上まで押していった。この坂は、50mほどあり、そこそこの急斜面だ。

「この頂上で、自転車にまたがって、あとは降りるだけ!」

そういうとミサキは、いきよいよく地面を蹴った。

ゆっくりと自転車が動き始め、スピードがグンとあがる。

「しっかりハンドルを握っていればだいじょうぶ!」

とミサキが叫ぶ。

坂の半分までくると、自転車は結構なスピードになっていた。と、そのときだった。坂の下の草むらから、元気良く子猫が飛び出してきた。

「あっ」

ミサキとユウキが同時に叫んだ。

ミサキは、ブレーキをかけたが、止まらない。

ユウキは、ミサキが突っ込んでくるのが見えていたが、猛然とダッシュして子猫を拾い上げた。テニス部で鍛えたダッシュのたまものだ。

ミサキはさらにブレーキレバーを強く握ったが、オレンジボンバー号の両輪は完全にロックしてしまっていた。そのままスリップして坂の下の草むらの中に消えていった。

この坂の下には、背丈ほどの植え込みがあり、小さな路地を下る小道が続いていた。丁度マウンテンバイクのダウンヒル競技ができそうな抜け道だ。

バキバキという音と、ミサキの叫び声が聞こえ……そして静かになった。

「ミサキ!」

ユウキは、子猫を地面に下ろすと、ミサキが消えていった坂をおりてみた。

「イタタタ……」

「バカか、お前は……じっとしてろ」

「あ、兄貴……なんで?」

「おまえは、いつも、こんなんばっかりだなぁ……」

ユウキは、植え込みに突っ込んでいるオレンジボンバー号を担ぎ上げ、意識がもうろうとしているミサキを引っ張りあげたが腰が立たない。ユウキは、ミサキを両手で抱えると公園の坂の下にあるベンチまで運んだ。

カナエは、ユウキに驚いた。

「あ、ミサキのおにいさん!」

「よう! カナエちゃん!」

ユウキは、カナエに微笑むと、ミサキのカラダについた枝をはずしながら傷の様子をみていた。カナエは心配そうにミサキに声をかけた。

「ミサキ、大丈夫?」

「だ、大丈夫……」

ユウキはミサキのヘルメットをペシっと叩いた。

「ミサキなら大丈夫、ちゃんとプロテクタつけているし、手足とも折れてはいないし、捻挫もないな、ちょっと擦りむいただけだ」

「イタタ……でもなんで、猫がでてくんのよ」

「しらねーよ、ってか、お前この方法でカナエちゃんに自転車をのらせようっていうんじゃないだろうな」

「え?」

ミサキは、びっくりしてユウキを見つめた。

「昨日、電話で話してたのが聞こえたんだよ」

「信じらんない! 何! 盗聴してんのよ……」

「まぁ、お前の考えそうなことは大体察しはついたけどな」

そういいながら、ユウキは自分の着ていたコートをミサキにやさしく掛けた。

「ミサキ、おまえ、しばらく安静にしておけ……、ちょっとショック状態みたいだから、おちつくまでそこで横になっとけよ」

「うん……」

カナエからみても、ミサキの顔色が真っ青なのがわかった。

「ところで、カナエちゃん」

ユウキがゆっくりとカナエのほうを振り向きながら呼び止めた。

「ハイっ!」

カナエは、突然のことでビクっとしながら反射的に答えた。あまりに突然だったので声が裏返ってしまった。

「自転車に乗れるようになりたい?」

「えっと……別に乗らなくてもいいかなっておもっていたんですが……」

「が……?」

「ミサキちゃんが、自転車にのると風になれるって……」

ユウキは、おもわず吹き出してしまった。

「え?」

「そのフレーズね、昔、ミサキが自転車にのれなかったころ、よく俺が自転車の話をするときにいってた言葉だから……」

「ミサキちゃん、自転車にもステッカー貼ってあるし」

「ああ、あのオレンジボンバー号は、もともと俺の愛車だったんだよ」

そういうと、ユウキは、オレンジボンバー号を公園まで引っ張り上げた。

「まだ貼ったままにしてあるんだ、あいつもカワイイところあるんだな」

カナエは、横になっているミサキと目があった。ミサキはバツが悪そうに寝返りし、背中を見せたが、耳は真っ赤になっているのがわかった。

ユウキは、ズボンのポケットから用意していた工具を取り出すと、オレンジボンバー号のペダルを両方ともはずした。

「よかったら、俺が、コーチするよ、すぐに乗れるようにしてあげるからやってみない?」

「え?」

「大丈夫、ミサキと違って、俺は乱暴じゃないからさ」

ユウキは、そういうとオレンジボンバー号のサドルの位置を下げた。さらにブレーキのかけかたとハンドルの操作について少しばかり説明をした。

「じゃ、普通に乗って両足をつけてみて……その状態で足を交互に歩くようにして自転車を進めてみて」

「こうですか?」

「いいね……それじゃ、今度はもっと走るように少し勢いつけて、飛ぶように交互にやってみて」

カナエは、両方の足で地面を交互に蹴りながらスピードをあげてみた。オレンジボンバー号はきちんとそれに答えてくれた。

「次は、ハンドルでのバランスの練習」

そういうとカナエの後ろにユウキが乗り込み、カナエの握るハンドルの外側をユウキが握った。

「これは、感覚でおぼえるしかないんだけど、倒れそうになったら倒れる側にハンドルを小刻みにきってみるんだ」

カナエの背中にユウキのカラダが触れる。背中がほんのり温かくカナエは少しばかりドキドキしていた。ユウキもカナエの後ろからハンドルを押えて、カナエのヘルメットからサラサラの黒髪がユウキの顔に触れると、ユウキはメロメロになり、思いっきり抱きしめたくなってしまう。ダメだ!堪えろ!俺!

「どうしたんですか?」

「ああ、ごめん、じゃ、いくよ」

そういうと、ユウキが地面を蹴った。自転車は勢い良く飛び出したが、徐々に速度が落ちる。ユウキがハンドルをバランスよく小刻みに切りながら、止まるギリギリまでオレンジボンバー号をコントロールした。

「どう? この感覚……わかる?」

「なんとなくですが」

「じゃ、さっきみたいに歩いて自転車が動いたら両足を地面から離してできるだけ長くハンドルでバランスをとってみて」

カナエは、地面を蹴ると先ほどの感覚を思い出しながら小刻みにハンドルを操作してみた。すると案外、自転車は倒れないものだということがわかった。

「もう、ほとんど乗れるとおもうよ! ペダルをつけて、こぎ始めの練習で終わりかな」

そういうと、ユウキはてきぱきとオレンジボンバー号にペダルをとりつけた。

「最初のペダルの位置は、ココ……でゆっくり押し込むんだ、最初のうちは俺が後ろで支えるからだいじょうぶ」

「はい」

カナエは、ペダルを回して位置を確認した。そしてゆっくりとペダルをふむと、あのフワフワした自転車の感覚がした。バランスがくずれそうだったけれど、自然とハンドルの操作もできた。ゆっくり、自転車を漕ぎながら周囲を一回りしてみた。

「乗れたね……最初は、ちょっと疲れるとおもうけれど、体がおぼえてしまえばあとは大丈夫!」

ユウキは、カナエに拍手した。ベンチで寝ていたミサキも、カナエが自転車に乗れているのをみると手を叩いて喜んでいた。

「やったね。カナエ! あとはブレーキング、コーナーリング、それとジャンプかな!」

「ジャンプ? おまえなぁ……そんなものは覚えんでいい!」

ユウキはミサキをにらみつけた。

「でもまぁ、ブレーキングはちゃんと覚えたほうがいいかな」

そういうとユウキはハンドルの上にあるカナエの手の上に手を重ねた。温かな大きな手がカナエの手を包み込む。

「左が後ろブレーキで、右が前ブレーキ……若干、早めに後ろブレーキをかけてから前ブレーキをかけるといいよ」

ユウキは、カナエに微妙なブレーキのタイミングを教えた。

「あ、ありがとうございます」

「それから、急ブレーキだけど、さっきミサキも上手くできてなかったけどさ、一気に握り締めてはだめなんだよ、タイヤはロックして止まってもスリップしちゃうんだ」

「じゃ、どうすんの?」

ミサキがユウキを覗き込む。

「おい、ミサキ、教えなかったっけ? 何回かに分けて小刻みにレバーを握り直すんだ」

「はじめてきいた!」

「おいおい! だから、いつもコケてるんじゃないか? さっきもそれでコケたんだぞ!」

「そうなの?」

「なんてヤツだ!」

ユウキは、そういうとミサキのヘルメットをペシペシと叩いた。

「ちょっと叩かないでよ、兄貴……」

カナエは、その後もしばらく公園の中でフラフラしながらではあるが自転車の練習を繰り返した。

「カナエちゃん! じゃ、最後に、そこからココまで走ってきて、ブレーキをちゃんとかけてみようよ」

ユウキがカナエちゃんに手をふると、カナエは、ユウキを目指して自転車を漕ぎ始めた。すっかり慣れてフラフラ感もない。ゆっくりとブレーキレバーを引こうとしたその瞬間……

「ブチッ」

と音がして、ブレーキワイヤーが前後とも、弾け飛んで切れてしまった。

「きゃぁ! ブレーキが、きかない!」

カナエの悲鳴がきこえる。

「え!」

ユウキは、ハンドル部分のワイヤーが二本とも切れているのが見えた。そして身構えた。

カナエの乗った自転車は、ユウキに一直線にむかってくる。ユウキは覚悟を決めてオレンジボンバー号を受け止める体制をとった。

「うぐぐぐ」

オレンジボンバー号は、ユウキの腕に飛び込んできた。ユウキはハンドルを掴み衝撃を吸収すべく最新の注意で力を加減した。そして最後にコツンとユウキの股間をタイヤが直撃し、止まった。

ユウキは、オレンジボンバー号のハンドルを握ったまま動けなかった。冷や汗が額をぬらし、股間の痛みに息をつまらせる。そして静かに崩れ、うずくまると悶絶した。

「あ、兄貴だいじょうぶ」

ミサキは、さっきまで借りていたユウキのコートをやさしくユウキにかけた。

「え?」

カナエも握っていたハンドルを放し、ミサキを見つめた。

「知らないけど、男の急所って、すごい痛いらしいから……」

「う、うるさい!」

ユウキは、うずくまったままミサキの言葉をさえぎった。

「お兄さんごめんなさい。私のせいで……」

カナエは、どうしたらよいのかわからず、ユウキの背中をさすった。

「ああ、これは事故だから……ちゃんと自転車の整備をしておかないとね」

どうやら、先ほどのミサキの事故で、ブレーキワイヤーに相当なダメージがあったようだ。

「で、でも、カナエちゃんに襲われて、ちょっと俺、興奮しちゃったよ……」

ユウキが悶絶の中にもニッコリ微笑えみつぶやくと、ミサキは、顔を真っ赤にして叫んだ!

「ヘンタイ! 兄貴、ほんとにもうキモイんだから!」

ミサキは、うずくまっているユウキの頭をバシバシと叩いた。

それ以来、カナエは、自転車で学校に通うことになった。ミサキのオレンジボンバー号ほど目立ちはしないが、ブルーのラメ入りのブルーサンダー号にのっている。そして週末には、ユウキのホワイトエンジェル号とともに3人でポタリングを楽しむようになった。毎回、カナエちゃんがつくってくれるお弁当が、ユウキには何よりもうれしかった。

一方、朝のデットヒートはなくなってしまい姫様親衛隊メンバーは残念がっていた。

とはいえ、ユウキは、足腰鍛錬のために、いつもどおり足首の4Kgの鉛板を装着して歩いているのだが、そんなことは、この先もカナエには秘密にしておこうと思うのであった。(了)

自転車に乗ろう(「デットヒート」その後)

「デットヒート」のその後の話を書いてみました。

自転車に乗れない人は、ぜひ、おためしくださいw