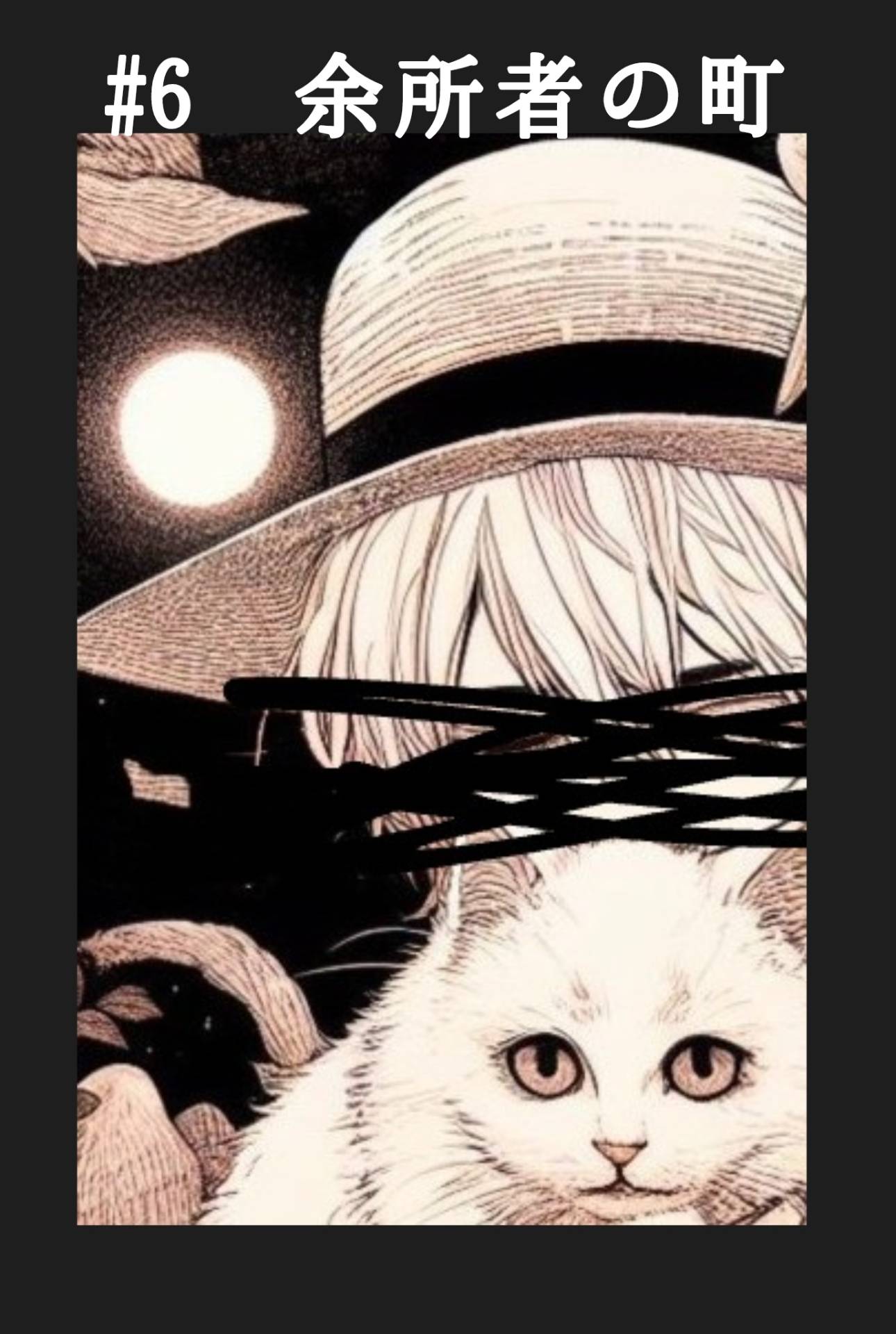

余所者の町

三十歳を目前に尾田理一が地元に戻ったのは、リーマンショックに端を発した不景気で会社が希望退職者を募っていたのと、新型インフルエンザのせいで満員電車や人混みにストレスを感じるようになったからだ。

再就職先については何の心配もしていなかった。尾田の家は印鑑や名刺の作成を請け負う『尾田印房』を営んでおり、いざとなればそこで働けばいい。

六月下旬の週半ば、理一が降り立った駅は閑散としていた。駅前通りは三軒に一軒がテナント募集の貼り紙を掲げ、営業中の店も客の姿もまばらだ。退職を決めたのは早計だったかもしれないと、理一はさっそく後悔し始めていた。尾田印房のある古い商店街も営業を続けているのは数軒。廃業した店の軒先では老人が井戸端会議を開き、スーツケースを携えた理一に好奇の眼差しを向けた。理一は足早に路地を進んだが、実家まであと一区画というところで足を止めたのは記憶にない景色がそこにあったからだ。

そこは小学校の頃に友達と何度も探検に行った場所で、円筒形の建物の周りに庭があり、敷地全体が塀で囲われた旧白川医院跡地。理一が知っているのは雑草が生い茂った庭と、風雨に晒され薄汚れたお化け屋敷のような建物だったが、目の前にあるのは輝くような白壁に、塗装し直された塀、付け替えられた金属製の門扉。庭はコンクリートで舗装され、埃だらけの割れ窓はどこにもなく、ミラーガラスの窓が梅雨の曇り空を映していた。

――母さんが旧白川医院跡にマンションができると言っていたっけ。でも、不景気のせいでその話は立ち消えになったって父さんが言っていたはず。

門扉には南京錠がかけられていた。理一がぼんやり建物を眺めていると、背後からプッとクラクションが鳴らされる。横に停まったワンボックスカーの助手席から四十路くらいの女が降りてきて、「うちに何かご用ですか?」と作り笑いを浮かべ理一を観察した。

「あ、すいません。久しぶりに帰ってきたらずいぶん変わっていたので、つい」

「ご近所の方ですか?」

「この近くの尾田印房の息子です」

「そうなんですね。最近ここに越してきた保塚と言います。運転席にいるのはわたしの夫で――」

女は自分の役目を思い出したらしく、慌てて南京錠を外し門扉を開ける。車が敷地に乗り入れると女も後を追って立ち去ろうとしたが、理一は好奇心に駆られて声をかけた。

「何かお店をされるわけではなく、ここは住居として?」

「住居兼仕事場です。知人から仕事を請け負うことになって、少し広い建物が必要だったのでその人の紹介でここに」

夫人は愛想笑いを崩さないが、その目に好意的な色は見られなかった。

――もしかしたら余所者の保塚夫妻は近所付き合いが上手くいってないのかもしれない。それでおれのことも警戒しているのかも。

理一がそんなふうに考えたのは、彼自身も町の住人から警戒の眼差しを向けられたからだった。

仕事内容を問うのは失礼だろうかと理一が躊躇していると、男が運転席から降りて「陽子」と手招きした。笑みを浮かべてはいるが、その目は空洞のように無感情だ。

――まさか、近所の人から嫌がらせされてたりしないよな。杞憂ならいいけど。

「引き止めてすいませんでした」

理一が言うと陽子は会釈して玄関に向かったが、妻に近づく輩を牽制したいのか男は理一から一瞬たりとも視線をそらさない。居心地の悪さを覚えて立ち去ろうとしたとき、車の中でワンと犬が吠えた。それで会話が再開されることはなく、理一は大人しく家に向かったのだった。

尾田印房は旧白川医院のひとつ先の通りで、店の裏手にある自宅の玄関扉を開けると作業場の方から機械の駆動音と話し声がした。前触れもなく廊下の突き当りの扉が開き、「帰ったの?」と店用エプロンを着けた母親が顔を出す。

「ただいま」

「おかえり。ちょっと、お父さん。やっぱり理一だったわよ」

白髪頭の父親も姿を見せ、老眼鏡をずらして息子にそっけない視線を向けた。客商売をしているのに愛想笑いのひとつもできない父親だった。

「戻ったか」

それだけ言ってすぐ作業場に引っ込んだが、「今夜の飯は多めに炊いておけ」「布団は洗ってあったか」と小うるさく妻に命令するのは今も昔も変わらない。

旧白川医院のことが話題になったのはその日の夕飯時のことだ。理一が廃病院の前であったことを話すと、父親は顔を顰め、母親は「変わった夫婦みたいよ」と苦笑いを浮かべた。

「挨拶してくるから別に悪い人じゃないと思うけど、何をしてるのかよくわからないのよ。廃病院の向かいの安引さんが言ってたんだけど、週に一回か二回、車で動物を運んでくるんですって。連れて来た直後はキャンキャン鳴いてるのに、数日するとピタッと声がやむそうよ。毎回そうなんだって。だから、動物実験してるんじゃないかって。

それだけじゃないのよ。動物以外にも色々運び込んでるみたいで、時々腐った泥みたいな臭いが安引さんの家まで流れてくることがあるの」

「動物の糞じゃないの?」

「そういう類の臭いじゃないのよ」

父親は箸を動かしながら無言で話を聞いていたが、眉間の皺を見る限り二人とも保塚夫妻に良い感情を抱いていないらしい。

「ねえ母さん、気になるなら直接言えばいいんじゃない?」

「直接言ったらしいのよ。安引さんが。そうしたら、動物を殺したり実験したりはしていないって。でも、鳴き声が急に聞こえなくなるなんておかしいでしょ。そう言い返したら、守秘義務があってそれ以上は話せないって言われたんだって。腐敗臭は堆肥のせいだから、臭いが外に漏れないよう善処するって話になったみたいだけど」

「善処してくれないの?」

「前よりずいぶんマシになったみたい」

「じゃあ何が問題なの?」

「だって、何やってるのかわからないのに気味が悪いじゃない。普通の人はあんな廃病院に住もうなんて思わないでしょ。駅が近いから地価もそれなりだし」

保塚夫妻の行動を理解できないがゆえの警戒心と疑念が母親の胸中で膨れ上がっているようだった。その気持ちも理解できないではないが、理一は一緒になって陰口を叩く気にはなれない。

「母さん、余所者に対してもう少し寛容になったほうがいいよ。あの人たち四十歳くらいだと思うけど、この辺だと貴重な若者だろ。もしかしたら同じ若者には色々話してくれるかもしれない。今度おれが探りを入れてみるよ」

「ちょっと、探りだなんて」

母親は眉を寄せたが、理一はあの奇妙な夫婦と様変わりした旧白川医院に興味を抱き始めていた。それは、幼いころ草茫々の廃病院に掻き立てられた冒険心に似ていた。

母親によると保塚夫妻は専ら車で出掛け、滅多に近所を出歩かないということだったが、理一は苦労なく接触できた。散歩がてら廃病院の前を通ったとき、待っていたかのように男が声をかけてきたのだ。実際、男は理一の姿を二階から見かけて降りてきたのだと言い、改まった態度で「保塚大輔といいます」と名乗った。

「尾田理一です。おれに何か用事が?」

「不躾なお願いですが、可能なら夏の間だけでもうちの仕事を手伝ってもらえませんか。今はお仕事をされていないと安引さんからうかがったのですが」

思わぬ提案に警戒心と好奇心とが同時に首をもたげ、わずかに好奇心が勝って「どんな仕事ですか?」と理一は尋ねた。

「作業があるときだけの、一、二時間のアルバイトです。時給はかなり良い方だと思います。作業内容やここで見たものは口外禁止ですので、それだけ気をつけてもらえれば難しい作業はありません」

就職活動は秋からにしようと考えていた理一にとって、ちょうどいい小遣い稼ぎだった。しかも廃病院の中を見られるなら願ったり叶ったりだ。二つ返事で承諾し、大輔から仕事依頼の電話がかかってきたのは三日後のこと。

「密封してありますが、特殊な堆肥なので少し臭うかもしれません。中に台車があるのでそれで運んでください」

その日は臭いコンテナの運搬作業をすることになった。〝善処〟されたらしく、コンテナ自体はそれほど匂わない。むしろ屋内には獣っぽい臭いがしていたが、それも気になるほどではなかった。

建物の造りは理一の記憶のままだ。外に面して扇形の部屋が並び、中央は円筒形の元処置室、その間を通路がぐるりと一周している。指示通り左に三つめの部屋に台車を押して行くと、数種類のコンテナがうず高く積まれていた。

「奥にある扉は隣の部屋に繋がってるんですけど、あっちは酷い臭いがするので開けないようにしてください」

どうやらその部屋が悪臭の元凶のようだった。興味がないわけではないが、臭いを想像すると大輔の目を盗んでまで覗く気にはならない。

二日後にまた呼び出しがあり、今度は兎を二匹と猫を三匹、蜥蜴と蛙を十匹ずつ二階の部屋に運んだ。獣臭の源はその部屋だった。哺乳類、爬虫類、鳥類――ペットショップかと思うほど動物がいたが、今運び込んだ新入りと違って、元からいた動物たちは鳴き声ひとつあげなかった。それだけでも気味が悪いが、それ以上に理一をゾッとさせたのは無数の動物たちから向けられる視線。

「……大人しい動物ばかりですね」

「特殊な方法で調教してるんです。新入りもじきに大人しくなるはずですよ」

特殊な方法というのが薬物か何かではないかと怪しんだが、理一がその疑念を口にすることはなかった。

別の日には動物の餌やりや排泄物の掃除をし、また別の日には大量の野菜の苗を運び、さらに別の日には鈴虫の幼虫を運んだ。そうして一ヶ月が経った。いくら動物を運び込んでも部屋がいっぱいになることはなく、それを大輔に問うと「調教して戻すのがうちの仕事だから」と答えた。それが嘘だと確信したのはお盆のこと。

八月十五日の深夜二時、理一は旧友との飲み会の帰り道で廃病院の玄関に明かりが灯っているのを見つけた。咄嗟に建物の陰に身を隠したのは第六感によるものだった。

ワンボックスカーの隣に幌付きの軽トラックがあり、保塚夫妻の他に年嵩の男性の姿がある。彼らは荷台に黙々と黒いゴミ袋のようなものを積み込んでいた。大きさは大小様々だが、丸みを帯びた形状と、ドスンドスンという重鈍い音で動物だと直感した。それも、生きた動物ではなく死骸だ。

見てはいけないものを見てしまったと悟り、理一の腕に鳥肌が立った。足音を忍ばせてその場を離れ、遠回りして家に帰ると、玄関先では鈴虫が竹籠の中でリーリーと羽音をたてている。保塚夫妻が商店会を通して会員に配ったものだ。

理一が廃病院の二階に運んだとき鈴虫はまだ幼虫だったが、七月の終わり頃には脱皮を終え、他の動物が一切声をあげない奇妙な部屋で虫の音だけが鳴り響いた。しかしそれは短期間で、鈴虫が全部商店会に寄贈されると、二階の部屋はまた獣の鼻息くらいしかしなくなった。

理一の両親はもらった鈴虫が保塚からのものと知ると嫌な顔をしていた。隙間から逃げた一匹を父親が捕まえようとしてうっかり素足で踏み潰し、黒い体液が足裏について落ちなくなると一層気味悪がった。家の中に置きたくないと玄関先に移動したのは母親。父親の足裏のシミは一週間経った昨日もまだ落ちていなかった。

もらったとき四匹だった鈴虫は父に潰され三匹になり、虫籠が外に出された後に脱走したのか今は一匹しかいない。それもずいぶん弱々しく、理一が眺めているとふいに鳴き声が途切れた。

「死んだのか? 死んでくれたらせいせいするのに」

理一は毒づき、ひとつため息を吐いた。今後のことを考えると気が重くなる。保塚夫妻と距離を置きたいが、仕事依頼を断って不自然に避けようものなら怪しまれるのは間違いない。腹いせに虫籠を指先で弾くと、鈴虫はコロンと裏返ってピクリとも動かなくなった。

「やっぱり死んだのか」

死を前に感傷的になることはなかったが、次の瞬間、理一は顔を強張らせた。小さな死骸からぬるりと黒い粘液が流れ出て、何かを探すようにゆっくりと移動し始めたのだ。まるで溶けかかった黒いナメクジのようだった。理一は目を眇めてその行く先を追っていたが、ふと覚えのある泥っぽい腐敗臭が鼻をかすめ、虫籠もそれも放ったらかして家の中に駆け込んだ。腕には再びブツブツと鳥肌が立っていた。

――保塚夫妻は鈴虫に何かを仕込んだに違いない。逃げるべきか、探るべきか。

理一は眠れない夜を過ごし、翌朝に「急で悪いけど今日の午後来てくれないか」と大輔から電話があると、結局廃病院に向かった。そこにはなぜか安引さんの姿があり、「鈴虫の御礼にお菓子を持ってきた」と言う。保塚夫妻の陰口を叩いていた人がなぜ――と理一は訝しんだが、それよりも気になったのは安引さんの眼差しだ。

――二階の動物に似てる。いや、保塚夫妻の視線に似ている。もしかして動物に使う薬物を安引さんに使ったのか?

理一は動揺を隠していつも通り仕事にとりかかった。ゴカイとミミズを一階の部屋に、金魚を二階に運び終え、大輔を探して一階に降りると通路の奥からあの匂いがした。

「早く閉めて」

カーブした通路の先で陽子の声がし、部屋から出てきた大輔が声のした方へと姿を消す。理一は足音を忍ばせその部屋に向かった。ドアノブを回すと泥っぽい腐敗臭が鼻を突き、目に飛び込んで来たのは黒い泥が入ったいくつもの水槽。その中で何かが蠢いていた。理一の脳裏を過ったのはあの黒いナメクジだ。

「臭いでしょう?」

大輔の声がして理一は思わずヒッと声をあげた。振り返るといつもの無機質な笑顔がそこにある。

「良薬は口に苦しと言いますが、良い土は鼻に臭しです」

「中で動いてるあれは虫ですか?」

「企業秘密です。興味があるならこのままうちで働きませんか?」

「えっと、そう言っていただけるのは嬉しいですが、実は尾田印房を継ぐことになって」

断るためのでまかせだったが、ついでにアルバイトは今日までにしてほしいと伝えると大輔はあっさり承諾し、理一はいつになく軽い足取りで帰宅したのだった。

「ただいま」

理一が作業場をのぞくと両親は二人ともその場にいた。しかし、二人の間の空気がいつもと違うことに気づくと一瞬にして気分が急降下する。

「おかえり、理一」

「戻ったか」

普段はうつむきがちな父親がじっと理一を見つめてきた。

――この目つきは……。

言葉を失った理一を、母親が「あ、そうそう。用事があったのよ」と自宅の二階へと引っ張っていく。二人きりになると、「お父さん、何か変でしょう?」と声を潜めて聞いてきた。その口元に添えられた手には見たことのない黒いシミがある。

「母さん、そのシミ……」

「ああ、これ? 裏の玄関に黒いガムみたいなのが落ちてて、雑巾で擦ったら手について落ちなくなっちゃったの。それよりお父さんのことだけど、朝から観察するみたいにジロジロ見てくるのよ。話すことはいつも通り小うるさいオジサンだけど、なんて言うか、お父さんのフリをしてる別の人みたいに感じるの。わたしがおかしいのかしら? 父さんってあんなふうだった?」

「あんなふうって言われても、おれは今帰ってきたばかりだし」

理一は当たり障りのない言葉を返したが、父親は疑いようもなくおかしくなっていた。夕飯どき、いつもは茶碗から目も離さず黙々食べる父親が、観察するように妻と息子を見ているのだ。それだけでなく、理一が廃病院のアルバイトを辞めたと告げると「どうして続けないんだ」と説得し始めた。

「給料も悪くないみたいだし、保塚さんは理一に続けて欲しがってるんだろう? 店のことは心配しなくていいからもう少しやってみたらどうだ?」

「あなた、急にどうしたの。理一が継いでくれたらって昨日も話したばかりじゃない」

「それもそうだが、急ぐ必要はないだろう。色んなところに勤めて見識を広めるのも必要だ」

母親は顔色を失くし、「お父さんも安引さんもどうかしてるわ」と不穏な言葉を口にした。

「母さん、安引さんがどうかしたの?」

「あの人も変なのよ。あれだけ保塚さんを気味悪がってたのに急に態度が変わったの。隣人を悪く言うなんて自分がどうかしてたって。それに……」

母親は最後まで言わず夫の顔をチラと見たが、その眼差しに耐えかねてすぐに目をそらした。おそらく安引さんのあの眼差しのことを言おうとしたのだろう。

安引さんに黒いシミがなかったかと理一は問いたかったが、母親を追い詰めてしまう気がして口にできなかった。その日以来母親は持ち前の明るさを失くし、このまま家庭崩壊かと理一は案じたが、結局流されるまま何もしなかったことを後悔したのは一週間後のこと。

「ただいま」

「おかえり」

「戻ったか」

交わした挨拶はいつも通りだった。しかし母親の笑顔が違っていた。その眼差しも理一が知るものではなかった。

「今度、安引さんと保塚さんと一緒にランチに行くことになったんだけどね」

母親の声はそれ以上耳に入って来ず、理一が適当に相槌をうちながら目をとめたのは朱肉の赤い色をつけた彼女の手。あったはずの黒いシミが見当たらない。

「……父さん、足裏のシミは消えた?」

「シミ? ああ、一週間くらい前に消えたぞ。それより、理一も行くだろう?」

「行くってどこに?」

「だから、保塚さんとのランチよ」

母親は焦れったそうに言ったが、その瞳には何の感情も見当たらなかった。

「……おれ、汗かいたからシャワー浴びてくる」

理一は二人の視線を振り切って風呂場に向かった。手鏡を持ち込んで体中くまなく調べ、黒いシミがないのを確かめると安堵で脱力して座り込む。その一方でシミがあった方が良かったのではないかとも考えた。

両親はすでに理一の知る両親ではない。鈴虫は町中に配られたから、あの目をした人が町に増えていくだろう。廃病院の黒く蠢くあれは動物に侵入しておかしくする。一体なんのために――。

『探りを入れてみるよ』

いつか口にした言葉を思い出し、理一は一人苦笑した。探るどころか自分も侵されるのが関の山だ。

なんの対策も立てられないまま風呂から出ると、脱衣籠の服の中から着信音が聞こえた。発信元は保塚大輔。

「……もしもし」

「理一くん、久しぶり。君のお母さんに頼まれた金魚の件だけど、用意できてるから都合のいい時に取りに来てくれないかな?」

「金魚ですか?」

「うん、金魚。うちの二階にいたの君も知ってるだろう」

――逃げるか、侵されて仲間になるか。

理一は金魚が家に来てもまだ決断を下せないでいた。幸いなことに金魚鉢は理一の目に触れることのない店先に置かれ、両親はおかしくなったとはいえ金魚や鈴虫の正体を知っているわけではなさそうだった。しかし、逃げた鈴虫に侵されたのか、道端で見かける野良猫や鴉が廃病院の動物のようにじっと理一を見つめてくる。理一の他にも異変を察した人がいるらしく、九月に入って何人か町を出ていったと聞いた。

理一がようやく決断したのは秋分の日。夜中に物音がしてそっと様子をうかがうと、裏の玄関から両親が出ていくのが見えた。こっそり後を追った理一が目にしたのは廃病院に集まる人々。その中心には保塚と、お盆に見た年嵩の男が立っていた。

「みなさん、こちらは使徒様です。我々は使徒様の下に集い、偉大なる異界の主様のために仲間を増やさねばなりません」

かすかに聞こえてきた大輔の言葉を厨二病と笑える心境ではなかった。理一は家に戻ると金魚を水筒に一匹だけ入れ、急いでスーツケースに荷物を詰める。何もなかったように翌朝は両親と朝食をとり、「急だけど友達から旅行に誘われた」と言って家を出た。

あてもなくホテルを転々としているうちに金魚は死んだが、水筒の中では黒くネバネバしたものが蠢いていた。気味悪く思いながらも理一はその水筒を捨てることができなかった。「ただいま」と言って実家の玄関を開ける日がまた来るのかわからないが、両親と再び家族に戻る決心をするときにはきっとそれが必要になるはずだから。

余所者の町

※表紙はMicrosoftCopilotによるAI画です。