『調査報告書』抜粋

物心ついたときから隣家には犬がいた。小さな池にししおどしまである昔ながらの日本家屋で、数ヶ月に一回造園業者が手入れに訪れていたが、犬はいつも警備員のように玄関前でじっと様子を眺めていた。

繋がれているわけでもなく、初めて隣家を訪れた人々は顔をひきつらせて遠巻きにチャイムを押した。いつも出入りしている造園業者や郵便配達員には賢い犬と思われているようだった。

ここら辺は私有地と公道の境界があいまいで、塀や柵はなく、近所の人が勝手に戸口を開けて採れ過ぎた野菜を上がり框に置いていくような田舎だ。しかし、隣家だけは違っていた。隣家に住む『しーちゃん』が死んでから人々の足は次第に遠のき、今では結界でも張られているように足早に前を通り過ぎる。そして一瞬だけチラリと犬に目をやるのだ。

僕の最初の記憶はこの犬にまつわることだった。母親と散歩に出て、こちらを見つめる〝ワンワン〟と目が合った。茶色の柴犬に僕は目をかがやかせた。

『ワンワンだ!』

僕は歓喜の声をあげて駆け出したが母親に引っ張り戻され、その力に驚いて泣いた。母は僕を抱き上げて小走りに隣家の前を通り過ぎ、母の肩越しに見た犬は身じろぎもせず僕を見据えていた。子どもながらに得体の知れない恐怖を覚え、いっそう大きな声で泣き叫んだのだった。

『隣の〝ワンワン〟は繋がれていないから危ないのよ』

母は幼い僕にそう諭したが、小学校にあがる頃には犬が危険どころか無害そのものだと気づいていた。それで、学校の友だちを連れてきて一緒にBB弾を撃ったり、爆竹を放ってみたりしたが、犬は吠えることもなく玄関脇にある専用の出入り口から家の中に身を隠し、攻撃が収まったと判断するとのそりとまた姿を見せるのだった。

隣人は家にいるのになぜ僕たちの悪行に抗議しなかったのか不思議だ。犬は餌を与えても一切口にせず、「お手」にも「おすわり」にも無反応で、友人たちは刺激のない遊び相手にすぐ飽きてしまった。

それでも僕はあの犬への興味を失わなかった。二階の勉強部屋から隣家の玄関先が見えていたからかもしれない。犬も時々じっと僕の部屋を見上げていたし、その横で隣人も一緒にこっちを見ていることがあった。その視線は不躾で、近所の住人たちが犬だけでなく隣人を避ける理由のひとつだった。

『飼い主そっくりね』

『あの目、気味が悪いわ』

『やっぱり呪われてるのよ。おじいさんもおばあさんも気の良い人だったのに、二人とも亡くなる前は変だったでしょ。あの観察するような目をしてたじゃない。死んだ人に失礼だけど、アンドロイドみたいな、人間じゃないような気がしてゾッとしたわ』

『変になったのはやっちゃんが家に来てからよ。子どものころ頭がおかしくなって、両親に見捨てられたのをあの家に引き取られたって聞いたわ』

隣人は祖父母から『やっちゃん』と呼ばれていたらしく、そのためか隣人を毛嫌いしながらも人々は彼の話をするとき『やっちゃん』と口にした。

やっちゃんの噂は学校でも家でも話題にのぼり、高校に入学した頃には、(真偽はさておき)僕は彼の半生をある程度把握するまでになっていた。犬は二年前に老衰で死んだが、隣家にはその一ヶ月前からオウムがいて、犬がいなくなった今では玄関先の止まり木で番犬よろしく目を光らせている。――いや、無機質な、生命の光を一切感じさせない瞳を、あの柴犬のようにじっと人間に向けているのだった。

* * *

ここで一度、僕がこれまでに聞き知った隣人情報をまとめておこう。

やっちゃんは小学校のときに狐に憑かれて頭がおかしくなった。精神病院に入院したが、退院した後は僕の隣家に住む祖父母に引き取られた。やっちゃんの両親は仕事の都合で各地を転々としているらしいが、彼がおかしくなる前は隣町の蒲谷地区に住んでいたというから、仕事というのは建前で息子を捨てたのだろうと近所の老人たちは話している。

隣家に来たとき、やっちゃんは一匹の蛙を連れてきて大事に育てていた。でも蛙はじきに死んで、次に庭先で捕まえたトカゲを、そのあとは夏祭りでとってきた金魚を飼うようになった。毎年夏になると金魚すくいの屋台に現れ、四、五匹とって帰る。それは彼が高校三年になるまで続いた。そして、大学に進学するとき金魚を連れて行ったというから相当なものだ。

彼は同大学で研究者になったらしいが(何を専攻していたのかは不明)、隣家に戻ってきたのは彼の祖母である『しーちゃん』が癌になったからだ。金魚ではなく兎を連れて戻り、その兎はしーちゃんより先に死んだ。しーちゃんは二年の闘病の末に亡くなり、そのあとはやっちゃんと彼の祖父『善さん』の二人暮らしになった。

ふつう、年老いて妻に先立たれると夫も後を追うように死ぬというが、善さんは元気で、孫と二人で旅行に出かけたりしていた。やっちゃんの研究に付き合っているらしいが、大学にもそれ以外の研究機関に所属しているふうにも見えず、善さんの態度が変になっていたこともあって、近所の人々は『しーちゃんが死んでボケたんだ』と、誰も善さんの話を信じなかった。

善さんはボケたのではなく呪いにかかったのだという人もいた。揃って口にするのは善さんの表情や態度の『表現しがたい違和感』と、『観察するような目つき』。これは亡くなる直前のしーちゃんにも見られたらしく、その当時は病人を気遣って口にしなかったものの、しーちゃんを見舞ったことのある人々は彼女の死後半年もすると『ロボットみたいな』とか『演じてるような』とか『腹話術の人形』といった言葉を交えて故人と残された家族の噂をヒソヒソと話した。

そんな噂を広めたうちの一人が僕の祖母である。隣同士ということで嫁いできた頃からしーちゃんとは親しく、やっちゃんが研究者を辞めて戻って来るまでは毎日縁側で茶を飲む仲だったという。たしかにアルバムの写真を見るとしーちゃんと祖母とは仲が良さそうだ。しかし、僕が生まれた時にはしーちゃんも善さんも死んでいたから、僕にとって隣家はただの奇妙な家でしかない。

中学の頃、祖母が母にこんな話をしていた。僕はヘッドフォンをつけてテレビゲームをしていたから聞こえていないと思ったのだろう。

『連れてきた兎もおかしかったのよ。ああいう動物って見知らぬ人は警戒するものでしょう。でも、檻から出しても隠れるでも逃げるでもなく、あの男みたいな観察するような目でじっと見てきたの。しーちゃんは兎なんてこんなもんだって言ったけど、しーちゃんがおかしくなったのはあの兎のせいよ。

兎が死んだ日、しーちゃんのほっぺたにおにぎりくらいの大きな真っ黒いシミができたの。癌で不安になってるところにそんなのできたら気味が悪いし、すぐにお医者さんにいって大学病院で診てもらうことになったんだけど、大学病院なんて大きなところ、すぐに診察するのは無理でしょう。予約日を待ってたらある日突然シミが消えたの。しーちゃんがおかしくなったのはその日からよ。

毎日顔を合わせて今さら珍しくも何ともないわたしの顔を、穴が空くほどじいっと見てきた。話していても何か変で、しーちゃんのマネをしてるロボットみたいだったわ。

話はまだ終わらないのよ。しーちゃんの通夜に行ったとき、善さんのここ――左の手首の、腕時計の下に真っ黒なシミがあったのよ。袖で隠してたみたいだけど、隠しきれてなかったわ。それがね、初七日で会ったときには消えてたの。善さんもあの嫌な目つきでわたしを見てきた。ゾッとしたわ。

まだこれで終わりじゃないからね。

あの柴犬、善さんが死ぬ一月くらい前に急に飼い始めたんだけど、最初はキャンキャン吠えてうるさかったのに、善さんが死んで数日後にはあんなふうに人形みたいにうんともすんとも言わなくなったのよ。

犬のお腹の毛、白いでしょう? でもね、善さんが死んだ後ちょっとの間、お腹の毛が黒くなってたの。気づいたら元に戻ってたけど、あれは呪いのしるしに違いないわ。あの黒いのが体にできたら、みんなおかしくなるの。人間でも動物でも。

やっちゃんは昔からあの目をしていたわ。だからあの子が元凶に間違いないのよ。狐に憑かれて呪われたんだわ』

ブルブルッと体を震わせ、祖母は『だから、やっちゃんにも犬にも近づいちゃダメよ。■■にも隣の家には近づかないよう言っておきなさい』と僕を一瞥して母に念押ししたのだった。母は愛想笑いで『気味悪い犬ですよねえ』と返していたから呪いなんて信じていなかったのだろう。ただ、本能的な忌避感と、事なかれ主義的な判断から隣家を避けていたに違いない。

高校に入学した時には祖母も隣の犬も老いて死に、うちは両親と僕の三人暮らしになって、隣家の住人はやっちゃんとオウムに変わっていた。オウムは昼間は玄関先の止まり木にいたが、鳥籠に入れられているわけではなく、屋根や庭木の上から僕の家を観察しているようだった。

夜、僕が勉強に疲れて気晴らしにカーテンを開けると、隣家の出窓からオウムがこちらを見ていることがあった。やっちゃんも一緒で、一人と一羽は口と嘴を動かし会話しているように見えて気味が悪かったが、逃げるようにカーテンを閉めるのが癪で、いつも素知らぬフリで空をながめてから勉強に戻った。

オウムは甲高い声で人語のようなものを喋るらしく、何度か耳を澄ませて聞き取れたのは『イイヅカ』という隣家の名字くらい。母親の話によると、オウムには『シモダ君』という変な名前がつけられているらしい。

僕がシモダ君を間近で見たのは高校三年になったばかりのある夜のことだ。カーテンを開けると黄色い頭に青い羽をしたオウムが雨樋の金具に掴まっていて、僕は驚いて後退ったが、オウムは珍しく僕ではなく別のものを見ていた。その視線の先にあったのは進路調査票。民俗学研究で有名な某教授がいる某大学民俗学部を希望する旨を書いてあった。隣人があの男でなく、『呪い』という言葉を身近で何度も聞かなければ、将来役に立ちそうもない民俗学など選ばなかっただろうが。

僕の進路はさておき、オウムが突然その大学名を甲高い声で口にして耳を疑った。

オウムに漢字が読めるはずはない。進路調査票を窓に向けてもう一度嘴を開くのを待ったが、すぐ羽を広げて隣家の窓へと帰っていった。そこにはやっちゃんがいて、「シモダ君、ごくろうさま」と声が聞こえた。

その後に判明したのは、やっちゃんが在籍していたのがまさにその大学の民俗学部だったということだ。滅多にないことに隣人のほうから話しかけてきたらしく、母親は気味悪がって「本当にその大学にするの?」と眉をひそめた。そして僕は進学先を再検討することにしたのだった。

* * *

この日焼けした大学ノートの表紙には小学生の拙い字で『調査報告書』とある。勉強の合間に何年もかけて書き続けてきた僕だけの隣家の記録だ。

おかしな隣人とペット。黒いシミの呪い。それに僕自身が考えたことと感じたことを書き加え、他人が読めばただの素人小説くらいに思うだろう。しかし、ここに書かれていることが、僕が民俗学を専攻しようとした理由だった。改めて考えると、なぜ僕はこんなもののために親に金を出させてまで民俗学部に進もうとしたのか。愚かにもほどがある。その次の進路調査では某大学経済学部を書いて提出した。

部活を引退し、夏休みに入り、昼過ぎのうだるような暑さにうんざりしながら夏期講習から戻って来たときのことだ。いつも通り隣家を避けて遠回りで帰宅したが、玄関のドアに手をかける僕に「進路変えたんだってねえ」と追いすがるように背後から声をかける者があった。やっちゃんだ。

どこにでもいる中年男性だが、笑顔を構成する目尻のシワ、口角の上がり方、頬肉の盛り上がり、すべてどこか作り物めいて、普通であれば印象の良くなる三日月目も、言いようのない不安を掻き立てるだけだった。蝉の声が大音響で響き、やっちゃんと僕、そしてオウムだけが世界に取り残されたような、奈落の底に突き落とされた絶望が刹那僕を支配した。

「後輩が身近にできると思ってたけど、進路を変えたんだって?」

「就職に役立ちそうな学部にしたんです」

「あそこに戻すなら口添えしてあげるけど」

「結構です」

「そう、残念だ」

その日の夜だった。受験勉強していると網戸に何かぶつかったが、蝉やカブトムシにしては重量のある音だった。見れば隣家のオウムが逆さまに網戸にしがみつき、そして僕が見ている前で力尽きて屋根に落ちた。網戸を開けてのぞき込むと手の届く場所に引っ掛かっているが、ピクリともせず、直感的に死んでいるとわかった。

父親を呼ぶ前に屋根から落としてしまおうと定規で羽を突いたときだ。オウムの原色の羽が黒黒と色を変え、その黒いものが定規を伝い上り、僕は慌てて手を離した。が、右手にヌルっとした嫌な感触があって悲鳴をあげた。

ドスンという鈍い音と、カランと軽い音。オウムと定規が庭に落ちた音だ。階段を駆け上がってきた母親は僕の手にできた黒い大きなシミを見て顔を引き攣らせ、父親も言葉を失った。

父親は隣人を呼びに行き、オウムが間違って殺鼠剤を食べたとわかったが、オウムの死因など僕には何の意味もない。一睡もできないまま朝を迎え、母親に連れられて皮膚科に行った。母は僕にゴム手袋をつけさせ、一切黒いシミに触れようとしなかった。病院では細胞検査をすることになったが、シミの意味を知っているからには検査結果が出るのを悠長に待つことなどできるわけがない。

「右手を切ってください」

半狂乱で訴えた末、僕は鎮静剤を打たれた。

家に戻ったあと紐で腕を縛り壊死させようとしたが父親に見つかり、カッターナイフで抉ろうとして母親に泣かれた。精神科に連れて行かれ、憔悴しきって病院を後にしようとした僕たち三人に声をかけてきたのは白髪の看護師だ。

『あまり心配しなくても大丈夫よ。私、そういう黒いシミを昔見たことがあるの。この病院に来てすぐのころ入院してきた男の子でね、色々検査したんだけど結果が出る前にシミはパッと消えちゃったの。体に別状はないし、心の病気も快方に向かってじきに退院したのよ。でもねえ、世間体を気にした両親がその子を祖父母に押し付けたの。酷い話でしょう』

どこかで聞いたことのある話だと思った僕は「その子の名前は?」と尋ねた。

「名前は言えないけどあだ名くらいならいいかしら。病院では『やっちゃん』って呼ばれてたのよ」

看護師の言葉で僕は絶望した。父と母は話のいいとこ取りをし、『心配しなくても大丈夫よ』という言葉に縋ることにしたようだった。いったい何が大丈夫だと言うのか。

確かにこの右手の呪いで死ぬことはないだろう。しかし、隣家の――飯塚家の『しーちゃん』と『善さん』がそうだったように、『やっちゃん』がそうであるように、僕は僕のマネをするアンドロイドのようになるに違いないのだ。じっと人々を観察するようになり、周りから気味悪がられ、両親から見捨てられて、この家から追い出されるかもしれない。そのとき、僕には今の僕の意識が残っているだろうか。それとも僕の肉体だけが残って、意識はこの黒いシミに乗っ取られてしまうのか。

これは呪いのバトンだ。

バトンは二本あり、一本はやっちゃんが持っている。彼は狐に憑かれた小学生の頃からバトンを握りしめているのだ。そして二本目のバトンが今僕の手にあった。このバトンの持ち主を遡ると次のようになる。

僕→オウム(シモダ君)→柴犬→善さん→しーちゃん→兎→(…)→金魚→トカゲ→蛙→?

金魚から兎まではやっちゃんが家を出ていた期間で、複数の動物を経た可能性がある。調べるべきはそこではなく、やっちゃんが隣家に来るときに連れて来た蛙が何者からそれを受け取ったのかということだった。

病院を梯子して一騒動あったあの日の夜、僕の部屋からは紐や刃物が持ち去られたが、両親がこのノートに気をとめることはなかった。僕はノートを読み返しながら爪でシミを引っ掻き、翌朝血だらけになった手と爪を見て母はまた涙を流した。再び精神科を訪れ、僕はあの口の軽い看護師から新たな情報を得た。

看護師によると、やっちゃんが入院したのは彼が『狐憑きになった』からだそうだ。やっちゃんの友人も一人、『狐憑き』で入院したという。僕はそれが〝シモダ君〟ではないかと考えていた。次に病院に行ったときはもう一人の少年がどうなったか、あの看護師に尋ねてみるつもりだ。もし『死』によって呪いのバトンが渡されていくのなら、シモダ君はとっくの昔に死亡していることになる。

オウムが死んでからもう五日目だ。僕の右手には包帯が巻かれ、その下の黒い呪いは変わらず存在していた。それが消えた瞬間が『僕』の終わりだろう。オウムが死んだ後、隣家の玄関先に何もいないのがその証拠だ。やっちゃんは知っているのだ。シモダ君が僕にそれを渡したことを。

僕が誰もいない場所で自殺すれば、このバトンは終わるのだろうか。それともダニやコバエに渡って、いつか人間に憑くのだろうか。

『調査報告書』の大学ノートはここ数日でほぼ全ページ埋まる勢いだが、書き殴った文字は小学生の字より汚い。僕が僕でなくなった後、僕はミミズののたくったような、この震える文字をちゃんと読めるだろうか。恐怖でまとまりのない考えを書き連ねるだけのことに、何か意味はあるのか。それでも書かずにはいられないのだ。これは僕が消えた後に残る僕への手紙であり、僕への願い。

僕になった君へ。

君は僕だ。君は他人を不躾な目つきで観察したりしない。わざわざ僕のフリをする必要はない。演技をしなくても君は僕で、楽しければ笑うし悲しければ泣く。君が望むのならあの大学に行けばいい。そして僕に何が起きたのか調べるんだ。飯塚康夫には近づくな。隣家のやっちゃんのことだ。狐憑きになった彼とシモダ君に何が起きたのか、君は僕の代わりに調べなければいけない。

何のためにと君は思うだろう。君にはきっと僕の記憶はあっても感情は理解できない。だから奇妙でロボットのようだと言われるんだ。飯塚康夫もそうだろう。しかし君と飯塚には大きな違いがある。

飯塚康夫、あいつは死を弄んでいる。様々な動物を殺し、祖父母の死を利用し、いつか君のことも殺そうとするだろう。君が玄関先で見張り番をするような従順なペットにならなければ、役立たずの烙印を押され、別の肉体に君を乗り移らせるために殺すのだ。

なぜ僕が、なぜ君があいつの言いなりにならなければならない?

死んだり乗り移ったりを繰り返さなければならない?

僕が渡した君のバトンと、やっちゃんのバトンは別のものだ。バトンは捨てられなくても、同じゴールを目指す必要はないし、同じコースを走る必要もない。

君は君がとりついてきた生きものの記おくを残してる?

かえるやトカゲやうさぎとして生きた日々のことをおぼえてる?

もしそうなら、できるだけ長くぼくの中で生きてほしい。

いつか死んで呪いのバトンをわたすとき、きみがぼくとして生きた日々も受けつがれるなら、このノートも次のだれかに届けてほしい。もし人ではなくイヌやネコだったとしても、いつか人に戻ったときには、このノートを、ぼくの調さほう告書を書きつづけてくれ。しらべるんだ。やつが死んで、バトンがだれかにわたってもちょうさをつづけなければならない。

やつが見てる。

カーテンをあけて、ぼくが消えるのをまっている。ぼくが自分のいいなりになるとおもっているのだ。ばかめ! ぼくはおまえのいいなりにはならない!

きみは自由だ!

きみはぼくだ!

いやだ! いやだいやだ!!!

消えたくないきええたくない!!! ぼくはぼくだぼくだぼくだ!

(■■■■『調査報告書』より抜粋。原本は■■■■■■■に保管)

『調査報告書』抜粋

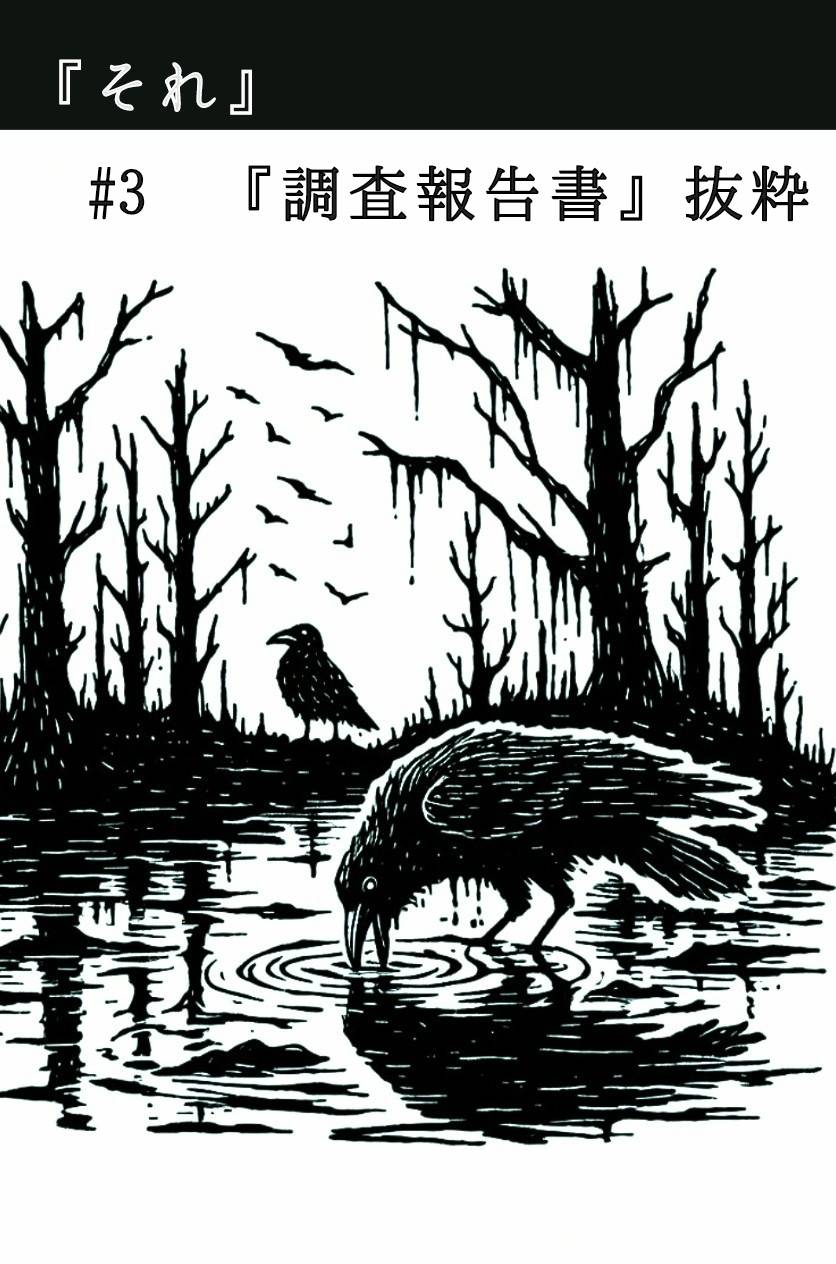

※表紙はMicrosoftCopilotによるAI画です。