フリーズ37 今という時の中で

誰もいない世界

僕は空高い塔の上にいた。見下ろすと洋風な街が広がっている。

「あぁ、今、僕が世界で一番高い所にいるんだ」

両腕をめいいっぱいに広げて、そう呟いてみる。

太陽の光、心地よい風。雲は下にも上にもあって、空の青とのコントラストがいい。

あぁ、なんて美しいんだ。

なんて心地いいんだ。

なんて喜ばしいんだ。

僕の心は昂ぶっていく。そして気付いた。ここが全ての始まりの場所だと。そして全ての終わりの場所だと。いや、そうに違いない。

僕はこの考えを実現する方法を知っていた。もう恐怖などなかった。僕が僕であればよかった。

僕は塔の端まで寄って助走を始めた。心臓が大音量で脈打っているのを感じた。そうだ、今から宇宙が始まるんだ!

僕が飛ぼうと右脚に力を込めた時だった。「やめて!」と女性の大きな声が聞こえた。でも、もう遅かった。僕の体は宙に浮いて、その後落下を始めた。そこで僕の意識は途切れ、また新たな世界が始まるはずだった。なのに、気付けば僕は自分の部屋のベッドで寝ていた。

夢?体は汗でビショビショだった。体を起こして自分がなぜか全裸であることを知る。そして、部屋がめちゃくちゃになっていたのだった。

本はバラバラに開かれて置いてあり、服も散乱している。しかも、黒い墨で壁や天井に落書きがされてあった。

「何があったんだよ……」

昨日何があったのか全く覚えていなかった。

スマホを確認すると今日は1月8日。時刻はもう朝の7時だった。今日が冬休み明けの始業日だ。学校に行かなくては。

朝食を食べるため自分の部屋から出て下の階に行った。部屋は後で学校から帰ったら片付けよう。

「あれ、母さん?」

リビングに入ったがお母さんがいない。それにいつも僕よりも先に起きて朝食を食べている妹もいない。

どこに行ったんだよ……と思いながら家中を探したが誰もいなかった。

「なんだよ……これ」

思わず声が漏れる。

そのまま慌てて家の外に出たが、外の通りにも誰一人いなかった。

「人が消えた……」

僕はそのまま学校にも行ってみた。しかし校門は閉まったままで人の気配はなかった。

「一体どうなってんだよ……」

僕はこの広い世界でひとりぼっちになってしまったのかもしれない。でも、もしかしたら誰か同じ境遇の人が他にもいるのではないか?

僕は走った。一日中ずっと。希望の光を得るために。結果は残酷だっだ。僕以外誰一人いなかった。

途方にくれた僕はそのまま家に帰った。

暇だし部屋でも掃除しよう。せめて寝床くらいはちゃんとしておきたかった。

本や服などを片付けているととある雑誌が目に付いた。全く買った覚えのないその雑誌はあるページが開かれて置いてあり、よく見ると旅行雑誌で多分ヨーロッパの言語で書かれていた。そしてそのページには大きく黒い墨で丸が記されていた。

「これ、昨日の夢で見た塔だ」

なぜかここに行けと言われている気がした。もしかしたらここに人がいるのでは、と淡い期待を抱いた。だが建物の名前らしき英文字をスマホに入れて検索すると、なんと場所はドイツだった。

人がいない今電車や飛行機などの交通手段は使えない。一体どうすれば……。とりあえず今日はもう疲れたし寝ることにしよう。

僕はその旅行雑誌と地理の資料集やら地図帳やらをカバンにしまうと部屋の電気を消した。そして眠りについた。

翌朝、僕はカバンに食料や水筒などを入れ、例の塔に行こうと決めた。必要なものは道中で補充していけばいいだろう。

昨日一日探して誰一人見つからなかったんだ。このままこの街にいてもラチがあかない。だが、移動していれば誰かしらに会うことができるかもしれない。だから思い切って今日出発する。

スマホの地図を頼りに、途中路上にある自転車やバイク、車を乗り継いで、時には歩いて西へ西へと向かう。

なんとか日本海側の海辺に着いたが、これまで誰一人の姿も見なかった。本当に僕一人だけなのかもしれない。

だが、あの塔がある。きっとあそこに行けば誰かに会える。今はそう信じるしかない。夢で聞いた女性の声が妙にリアルに頭に残っていた。

日本海を渡る時は停泊してある船を利用し中国へ。不法入国だが、仕方ない。

そのままひたすら西へ西へと進んでいった。だが、やはり人っ子一人として出会うことはなかった。

やっとドイツにたどり着いた時には、もう出発してからどれくらい経ったかわからなくなっていた。

そして、例の塔までやってきた。街並みも過去に見たことがある気がした。夢で見たからだろうか。

入り口のゲートをくぐり、塔を登っていく。長い螺旋階段を登りながら、これまでの旅路を思い返し、感慨深くなった。

いよいよ階段の最後の段を登り、頂上に着く。

そこには一人の少女が立っていた。

世界に灯された光

「よかった。生きてて」

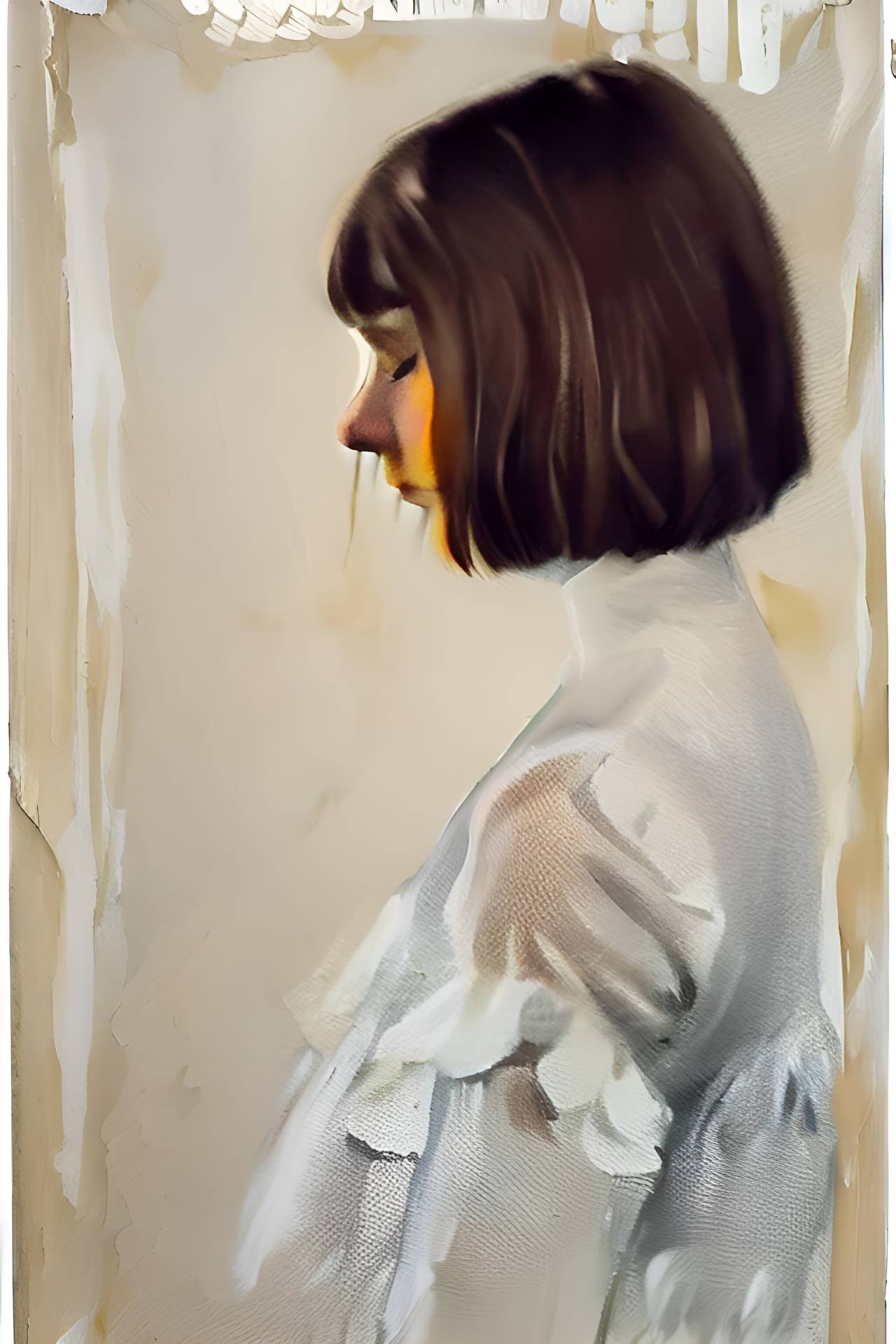

少女が泣きながらそう呟いた。茶髪のボブが似合う同い年くらいの美しい少女だった。

「ど、どうして泣いているの?」

久しぶりに声を出したので詰まってしまう。

「やっと君に会えたからかな」

僕は今、人類の生き残りに出会えたのかもしれない。ただ、予期していたとはいえ、すぐには実感がわかなかった。

「私の名前はヘレーネ」

そう言って少女は右手を差し出した。握手して、ちゃんと手の感触があるのを確認し幻覚じゃないと知る。

「僕は幸太」

「よろしくね、幸太」

「よろしく、ヘレーネ」

そのあと僕らは塔から見える街の景色を眺めながら話した。

「そう言えば、普通にスルーしてたけど、なんで日本語通じるの?」

「私、暇だったから勉強しておいたの。君と話せるようにね」

「そ、そうなんだ……」

よくわからなかったが、多分日本人とのハーフとか友達に日本人がいたとかで子供の頃から日本語に慣れ親しんでいたのだろう。

「それより、これからどうする?」

「とりあえずは私の家でゆっくりしようよ。この世界には私と君しかいないみたいだからね」

どうしてそう言い切れるのか疑問に思った。

「他にも人はいるかもよ?」

「いや、恐らくいないわ。だって、私、ほとんどの国を調べてきたもの」

一体なにを言っているんだ?僕だって、一人でドイツまで来るのに一体どれだけ時間がかかったのか知れないほどなのに、すべての国を調べるなんて……。

「ちょっと冗談はやめてよ。ジョークっていうのか知らないけど、日本人にはよくわからないよ」

「ジョークのつもりはないわ。私は本気よ?」

「え?」

「ごめん。ちょっと言い過ぎたわ。でもこれだけは言わせて。1月8日。あの日から今日までずっと、私は人を見てないわ。あなたを除いてね」

「僕もだよ。君が最初に会った人だ」

「やはりね。そうだと思った」

この子はよくつかめない。だって日本語を喋れるのはあまりにも偶然すぎるし、この子は世界に僕ら二人しかいないと決めつけている。そう確信する根拠はなんなのだろうか?

「とにかく、この塔から降りましょう。私ここ好きじゃないの」

ヘレーネの顔に暗い影が落ちる。ここで昔何かあったのだろうか。その訳を尋ねる勇気は僕にはなかった。

僕らは塔から降りて彼女の家に向かった。

「ここが私のパパの部屋ね。好きに使っていいわ」

家に入ると彼女の父の部屋に通された。長旅の疲れを癒そうとベッドに横になってみたが、ベッドが体に合わずうまく寝れなかった。

いや、もしかしたら、やっと他の人に会えたことが嬉しくて、どこかで興奮してしまっていたのかもしれない。さらに、ヘレーネに会えたことが、まだ世界に他にも生存者がいることの希望にもなった。先のヘレーネの言葉が引っかかるが、必ずいるはずだ。

ベッドに横になって、色々考え事をしているとトントンとドアをノックされた。もちろんヘレーネだ。

「はい。いいよ、開けて」

「あなた、鍵閉めないの?」

ヘレーネがドアを開けながら訊いてきた。

「ど、どうして?」

「普通警戒するものでしょう?そのための鍵なんだから」

「そういうものかなぁ」

僕がそう呟くと、ヘレーネはやれやれといった感じだった。

「まぁ、いいわ。どのみちこの世界には私たち二人しかいないものね」

「そ、そうだ。そのことなんだけど、なんでそこまで言い切れるの?」

「世界に私たち二人しかいないって?」

「そう」

「それはね……。言っても信じないかもだけど聞く?」

「うん……」

「実は……」

ヘレーネの話によると、彼女は何度も1月8日から今日の3月23日を繰り返しているという。何で今日までなのか尋ねたが教えてくれなかった。

「でも大丈夫よ。多分今回のループでは先に進むわ」

なぜそう言い切れるのだろうか。それについて尋ねてみても「内緒」と言われた。

「その、ループしてる間に人を探したの?」

「そうよ。百回を超えたところで数えるのをやめたわ」

「日本語を話せるのは?」

「その間に勉強したのよ。それに何故か私の部屋に知らない日本語で書かれていた本があったのよ。他にも日本語で変な落書きがされていたり」

「それ、僕の部屋と一緒だ!」

どうやらヘレーネの部屋も僕の部屋と同じようにぐちゃぐちゃにされていたらしい。

「幸太もなんだ。そうだ、ここに来たのもその話が目的だったのよ。今から私の部屋に来てくれない?」

「いいよ」

彼女の部屋は綺麗に整っていた。ただし壁や天井に絵の具で謎の絵や数字、文字が描かれている点を除けばだが。

「これ、見て欲しいの」

ヘレーネがあるところを指す。そこには「2021/1/7EVE」と書かれていた。これ、確か同じものを僕の部屋でも見た気がした。

「EVEって、前夜って意味だよね」

「私思うの。1月8日から世界は始まったんじゃないかって。そして1月7日の夜、つまりEVEはその新しい世界へと移行するための儀式を私たちはしていたの。無意識のうちにね」

「儀式……。でも、確かに1月7日の記憶がなかったなぁ」

「そうでしょ?私もないの。部屋をぐちゃぐちゃにした記憶も、壁や天井に落書きした記憶も」

普通に考えてみれば、あの部屋をぐちゃぐちゃにしたのは自分自身に違いない。でも、そうした記憶が一切欠如していた。

「あと、この本。さっき話していたやつ。これあなたの本なんじゃない?」

ヘレーネが本棚から一つの文庫本を取り出した。それは僕の大好きな小説の一巻だった。

「何でそれを……」

「わからない。でも、もしかしたら」

「もしかしたら?」

「いや、何でもない」

「今度は疑わないから話して!」

「そ、そう?わかった。あのさ……もしかしたら何だけど、私たち1月7日に会ってないかな?」

「1月7日に?」

1月7日。この日が全ての謎の元凶だ。僕ら二人の記憶もなければ、記録もない。いや?記録はあるかもしれない。慌てて僕はスマホの電源を入れ、写真を見る。

スクロールしていくとズラッと僕がドイツまでに経た旅路での思い出の写真が並んでいた。さらに下にスクロールしていくと1月7日に一枚の写真があった。

それは恐らく朝食の卓で撮られたものだった。僕が自撮りをしていて、家族全員を写していた。お母さんはにっこり笑っていて、お父さんは新聞を読み、妹は照れているのか、変な顔をしていた。

「父さん、母さん、志穂……」

そうか……。きっと1月7日の僕は世界が終わることを悟っていたんだろうな。だから写真を撮っていたんだ。ふいに視界が歪む。僕は泣いているんだ。

「泣いているの?」

「うん」

「そっか」

僕が男げなく泣いていると、ヘレーネがぎゅっと抱き締めてくれた。

「大丈夫よ。これからは私が幸太の家族になってあげるから」

「うん。ありがとう」

そのまま僕が泣き止むまで抱擁を交わし合った。一体どれくらい抱き合ったか、ヘレーネが僕の体を優しく離した。

僕はヘレーネの瞳を見つめながら言った。「好きだよ」と。

「なによ、いきなり!」

ヘレーネは赤面してしまったが、少しして「私もよ……」と小さな声で応えてくれた。その日は二人で一緒に寝ることにした。

残された選択

男として一つ成長した次の日の朝、といっても、いくら何でも昨日会ったばかりなので、エッチなことはなに一つ起こらなかったが、ヘレーネの体温だけで僕の心に空いた孤独は十分に満たされていった。

隣で眠るヘレーネの寝顔を見ながら、この人を大切にしよう、そう決めた朝だった。

どうやらヘレーネは朝に弱いらしい。先にキッチンでお湯を沸かし紅茶を淹れる。器具や茶葉の場所が分からず時間がかかってしまったが、何とか無事に2杯の紅茶を淹れることに成功した。

ヘレーネの部屋に紅茶を運ぶ。

「ヘレーネ、朝だよ」

「んー。まだ眠い」

ベッドで眠気と格闘する彼女を見ながらふと思い出した。今日は3月24日。ちゃんと時は前に進んだらしい。

そういえば、昨日彼女が言っていた、僕らが1月7日に会っているという説が何だったのか聞きそびれていた。あとで聞こうと考えていると、「おはよう、幸太」と言ってヘレーネはやっとベッドから起き上がった。

寝起きで髪はボサボサだというのに、その姿は相変わらず美しかった。さしづめ、ギリシャ神話のパリス審判に出てくる世界一美しいという少女ヘレーネみたいだなぁと思った。世界には彼女しか女性はいないという可能性が高いので、あながち間違いでもないだろう。

「紅茶淹れたよ」

「はーい。ありがとう」

紅茶に含まれるカフェインで少しは眠気が覚めてくれることを願おう。

「あのさ、昨日の続き話さない?」

「続き?何だっけ?」

「1月7日に僕らが会ったことがあるかもしれないってやつ」

「あぁ、それね……。多分私の思い過ごしというか考えすぎ?」

「そ、そうなの?」

「そうそう。それより今日は私がこの町を案内して回るから」

「それは楽しみだね」

その日は一日中、彼女の故郷である街やその周辺の街の観光名所を巡った。遊園地に入って遊んだり、高級レストランの厨房を借りて、冷蔵庫にあった高級な食材を使って料理したり、川辺のベンチでゆったり過ごしたり。

もう辺りが暗くなる頃、帰り際にヘレーネに訊いた。

「僕たちってさ……こらからどうなるんだろうね」

「知らない。でも、どうにかして世界を元に戻せたらとは思うよ」

「そうだよね……」

僕も僕なりに色々考えていた。これからの人生のことを。

「私、二つあると思うんだ」

「二つ?」

「うん。一つ目は、何とか元の世界に戻れる方法はないか探すの」

「うん」

「そして、二つ目は……」

「二つ目は?」

ヘレーネはいきなり黙ってしまった。そして顔がほのかに赤くなっていた。

「あなたと一緒にこの誰もいない世界で一生を送ることよ」

「なんだか、アダムとイブみたいだね」

「そ、そうね」

正直どちらがいいのかわからない。だが、一つ目の選択肢を選んだとしても元の世界に戻る方法を見つけられなかったら、やはり結局は二つ目の選択肢になっていくのだろう。それはそれでいいな、と思った。

「もしさ、一つ目を選んでさ、仮に世界を元どおりに救えたとするでしょ?そして、多分1月8日の朝にまた世界が始まるの。でもさ、その時私たちはお互いのことを覚えているのかなって」

「僕もそれはわからないな。そもそもどうやって元に戻すかさえ知らないもんなぁ」

「そのことなんだけど、実はさ。一つ考えがあるんだよね」

「なになに?」

「でも、その前に、幸太に話さなきゃいけないことがあるの。本当は話すか迷ってたんだけど、やっぱり話そうと思って」

「うん」

「何で3月23日でループしているかの理由のことなんだけど。幸太、あの日あの塔から飛び降りちゃうの。多分誰にも会えなくてそれで精神がおかしくなっちゃうんだと思う」

「そ、そんな……」

僕は固唾を呑む。きっとあの日見たリアルな夢だ。あれは夢なんかじゃなくて、僕の前のループの時の記憶の残滓だったんだ。

「君が自殺したら私は記憶を保持したまま、またループする。それで思ったの。二人一緒に死んだらどうなるのかなって」

「そ、それは……やってみないとわかんないよね」

二人の間に沈黙が続いた。

「やっぱなし!こんな話。自殺なんか絶対しちゃダメだもん」

「そ、そうだよね」

その後は楽しげな会話を続けた。お互いに先程落とされた暗い光を避けるように。

僕らはこれからどうしていくのだろうか。成長して、結婚して、子供を作って、そうやって二人で幸せを享受していけばいいのだろうか?それともやはり、世界を救う術はあるのだろうか。

それでも続く未来

ヘレーネの家にやって来て数ヶ月がたった頃だった。

「私、幸太の家に行くことにする」

ここ数ヶ月の間は二人でヨーロッパの観光名所を巡ったり、高級なホテルに泊まったりしていたが、そんな生活をしていたある日、ヘレーネが突然そう言い始めた。

「ど、どうして急に?」

「もしかしたら幸太の部屋に世界を元どおりにする手がかりがあるかもしれない」

「で、でも遠いよ?」

「大丈夫!私、飛行機操縦できるから!」

どうやらヘレーネはループしている間に、飛行機を操縦する方法も学んでしまったらしい。

ドイツの空港に入ったあと、ヘレーネが飛行機の整備をしてくれた。僕は飛行機を仰ぎながらヘレーネに尋ねる。

「本当に大丈夫なの?」

「分かんない。ループしていた頃は、まぁ死んでもいいやって感じで、何も考えずに乗っていたし……。でも、この機体はたぶん大丈夫。ループする度に乗ってたから」

「そうなんだ。この飛行機で世界を巡ってたってこと?」

「そうだよ。まぁ当の生き残りの君は、私の地元に来てたから、灯台下暗しってやつね」

「よく知ってるね、そのことわざ」

「まぁね。それじゃあ行くとしますか」

二人で機体に乗り込み操縦室に入る。

無事に離陸し、1時間ほどが経った頃だった。僕がぼんやりと窓の外を眺めていると、「ねぇ、幸太」とヘレーネに声をかけられた。そして、ヘレーネの方を向くと、そのままキスをされた。

「え?」

「もう時間がないから……」

「時間ってなんの話をしているの?」

僕が不思議に思っていると、操縦室内に突如アラームが鳴り始めた。

「幸太、騙したことごめんなさい」

「騙すって?」

「私、この機体に十分な量の燃料を積んでないのよ」

「え、どうして……」

「ごめん。私、やっぱり二人で死ぬことにしたの」

ヘレーネは泣いていた。それは死への恐怖からなのか、それとも僕を騙した罪の意識からくるものなのか、僕には計り知れなかった。

「もしかしたら、二人同時に死んだら、また、あの朝に戻って、世界が元どおりに戻っているかもしれないでしょ?」

「それは……」

「それに、もうどうしようもないの。この機体は確実に落ちる」

「そ、そんな……」

何か方法はないか、必死に考えた。そうだ、不時着すればいいんだ!

「ヘレーネ!この飛行機を不時着させよう!今からでも……」

だが、操縦できるヘレーネはこの意見は受け入れないだろうな。それに僕は、彼女の選んだ道を尊重したかった。

僕はヘレーネの案を受け入れることにした。そして、その先に待つ死も受け入れることにした。僕はヘレーネを抱き寄せる。

「本当はね……本当は怖かったんだ。今までの生活が送れなくなるのが。いや、違う。幸太と離れ離れになるのが」

「ずっと一緒にいるよ」

「ありがとう。でもね、先に死んじゃうかもしれないでしょ?病気とか、自然災害とか。だったら一緒に死のうって」

「そうだったんだね」

僕だって、ヘレーネが先に死んだら、その先の未来で僕一人生きて行けたかなんてわからなかった。でも、もう全ては終わるんだ。今はそんなことはどうでもいい。残りの時間を、ヘレーネと一緒に大切にしたかった。

「きっとさ、また普通の日常が始まって、普通に笑える日が来るよ」

「うん。幸太は優しいね。大好き」

「僕も、大好き」

僕とヘレーネは最後のキスを交わす。

機体が大地に衝突し意識が押し潰される寸前、ヘレーネが耳元で囁いた。

「今度は私が迎えに行くから」

日常と転入生

目が醒めると、僕は自分の部屋のベッドで寝ていた。体は汗でビショビショだった。

飛行機に乗っていて、墜落する夢を見た。一緒に誰か乗っていたような気がしたが、うまく思い出せなかった。

気づくと部屋は何者かによって荒らされたかのような有様になっていた。昨日一体この部屋で何があったのだろうか。考えてみてもさっぱりだった。

スマホを確認すると、今日は1月8日だった。時刻はもう7時。学校に行かなくては。

朝食を食べるために急いで下の階に行くと、妹が先に食べていて、お母さんが「おはよう」と言った。

「おはよう、お母さん……」

なぜか不意に涙が出た。

「どうしたの幸太?いきなり泣くなんて変よ?」

「大丈夫だから。これは」

必死に服の袖で涙を拭い、なんともないと言い聞かせる。でも、なぜかいつもの日常のはずなのに、こんなにも心が動かされる。なんだかみんなに会うのがすごく久しぶりな気がした。

その日はそのまま学校に行って、何事もなく家に帰る普通の一日だった。それからも同じような日々が続いた。だが、やはり何か違和感があり、心の奥底で燻っていた。

そんなある日のことだった。学校に転入生が来るという噂になった。しかも外国人らしい。こんな時期に?とも思ったが、それなりに理由はあるのだろう。例えば日本の大学に進学するためとか。

朝のホームルーム前にいつも通り勉強していると、先生が教室に入ってきた。勉強道具を片付けて、適当に先生の話を聞き流していると、転入生の紹介になった。

廊下から、一人の美しい外国人の女性が入ってきた。その姿を見るや否や、僕は思わず席を立ち、なぜか知っている彼女の名前を呼んだ。

「ヘレーネ!」

教室中から視線が集まり、隣の席の奴が「何、知り合い?」と尋ねてきた。

「いや……何となく名前を知っていただけ」

「何それ?」

当然の反応だろう。でも、僕自身いま起きていることの説明がつかなかった。

「じゃあヘレーネさん。自己紹介お願い」

「分かりました。私はヘレーネ・ヨルク・フォン・スアレス。ドイツから来ました。よろしくお願いします」

クラス中から拍手が送られる。そのままヘレーネは窓側の一番後ろの席についた。

「はい。それじゃあみんな、仲良くな。それに入試まであと少しなんだから、勉強頑張れよ」

先生はそう言って朝のホームルームを終わらせた。朝のホームルームから一限目の授業が始まるまでは十分間ある。先生が教室を去ると、数名の女子はヘレーネの元へ、数名の男子は僕の元へと集まってきた。

「おい、幸太。ヘレーネさんと知り合いなの?」

「いや、違うよ」

「でもさっき、自己紹介の前なのに名前呼んでたじゃん?」

「あ、あれは何ていうか……」

僕自身なぜ彼女の名前を知っていたのか、よくわからないのだ。

「もしかして、付き合ってたり?」

「そんなんじゃない!」

表向きではそう否定したが、「恋人」という表現が妙にしっくりきた。その後も男子友達数人に囲まれて、根掘り葉掘り訊かれたが、やはり、答えなんて持ち合わせていなかった。僕が困っていると

「幸太」

女子の方から声が掛かってきた。声の主は転入生のものだった。なぜヘレーネさんは僕の名前を知っているのだろうか。疑問に思ったが、きっと彼女を囲んでいた女子達が教えたのだろう。

ヘレーネさんがこっちにやって来た。

「久しぶり、幸太」

「え……あぁ、久しぶり?」

「久しぶり」と言われれば「久しぶり」と返さなくてはいけない気がして、ついそう答えてしまった。「やっぱり知り合いだったじゃん」と周りで声が上がる。

「言ったでしょ。今度は私から迎えに行くって」

その言葉を僕は前にも聞いた覚えがある。確か数日前に見た夢で、そんなことを言われたような……。

「ど、どうして僕の夢のこと知ってるの?」

「夢?あぁ、そういうことね」

ヘレーネさんは何かを得心したらしく、「じゃあ、そろそろ授業始まるし、またあとで話そう」と言って席に戻って行ってしまった。その言葉を皮切りに、みんなも席に戻って行った。

「ふぅ、やっと解放された」

ついついため息が出てしまう。まだ一限目の前なのにだいぶ疲れてしまった。これからの一日が思いやられた。

そのまま授業が進み、昼休みが始まった時、僕はヘレーネさんに呼ばれた。

「幸太、ちょっと話したいことがあるから、二人きりになれる場所まで案内して?」

「は、はい?」

「いいからお願い」

「な、何で僕なの?」

「あなただからよ」

初対面なのに異様に馴れ馴れしいヘレーネさんのことを不審に思いながらも、僕は彼女を屋上に続く階段の前の踊り場に案内した。

「うん。ここなら確かに他の人に聞かれなさそうね」

「あ、あの……。もしかして告白とか?」

「まぁ、ある意味そうね」

やはりそうだ。このシチュエーションは告白だ。告白とわかった以上は僕はこう言わなくてはならない。

「なら、やめてもらっていいですか?」

「え……」

ヘレーネさんは困惑した表情を示す。僕もつれないことをしているという自覚はあったので、心苦しい。

「今は受験の大切な時期だし、僕ら初対面だから……」

「ねぇ、こっち向いて」

「え、ん!?」

僕がきまり悪さにヘレーネさんからそらしていた顔を正面に向けると、いきなりキスをされた。

「ん、ちょっと!何するんですか、急に!」

「こうしたら思い出すかと思って」

「思い出すって……」

口ではそう言いながらも、僕は今不思議な感覚を体験していた。僕は今回がファーストキスだったのに、なぜかこの人と何回もキスしたことがあるような感覚に陥ったのだ。

「やっぱり、少しは私のこと覚えててくれてるんだ」

「あの……ヘレーネさん。何か知っているのなら僕に教えてくれませんか?」

「いいわ。それと、ヘレーネでいいから」

ヘレーネの話を聞いて、僕はかすかに思い出すことができた。二人きりの世界。他に誰もいない世界。その世界の中で彼女は何度も同じ時をループしていたという。彼女の話は俄かには信じがたいものだったが、僕の奥底にある何かがそれらを真実だと語っていた。

「そ、それじゃあ世界は元に戻ったと……」

「一応そういうことになるわね」

「今度は私から迎えに行く」とはこのことだったんだと知った。

「これからはどうするの?」

「私はね、ダーリンと同じ大学に行く」

「だ、ダーリンって?」

「あなたのことよ?」

「え、まじ?絶対に他の人の前で言わないでよ?」

「はいはーい」

「それに、僕の志望大学、かなり頭良くないと入れないよ?」

「大丈夫よ。私何回ループしていると思ってるの?」

「そ、そうだったね」

今の僕の学校に編入できている時点で、ある程度頭がいいことは分かっていた。それに、数え切れないほどループしている彼女なら、当然知識量は半端じゃないってことなのだろう。

「私ね、あの日。1月7日に何が起きたのか、ちゃんと知りたいんだ」

「僕もだよ」

「私は将来物理学者になろうかなって。そうしたらあの現象を紐解く何か鍵を学べそうでしょ?ダーリンは?」

「僕は脳科学かな。もともと興味はあったし、今回のことでなおさら人間の脳は不思議だなって。それにどっか根幹のところで物理学と脳科学が繋がっている気がする」

「じゃあ、とりあえず、お互い大学受験頑張ろうね!」

「うん!」

二人の人生の物語

僕とヘレーネは同じ大学に進学し、お互い共通の目標を掲げて、各々研究していった。分野は物理学、脳科学を始め、宗教学や神話、スピリチュアルなことまで及んだ。

キーワードになりそうなものがあった。それは「御筆先」とも言われる自動手記法だ。あの時の部屋の落書きは、どこからどう見ても自動手記法によるものに違いなかった。自動手記法とは、極限の集中状態あるいは無意識状態に入って、文字や記号を走らせていくもので、例えば神や天使からメッセージを下す時に使われているらしいが、恐らく、1月7日の僕たちは、ループしていた時の記憶を自動手記法で降ろしていたのだと思う。

また、説明がつかないのはドイツの旅行雑誌と僕の小説が入れ替わっていることだった。これこそ奇跡だった。一体何が起こったのか。時空でも歪んだとしか考えられない。そして、何故僕らは全裸で目覚めたのか。ヘレーネも同じく目覚めたら全裸だったそうだ。

僕は一つ仮説を立てた。あの日、1月7日、二人の部屋は繋がっていたと。ドアとドアが繋がったのか、もっと他の、僕ら人間の脳では考えられないような形で繋がったのか、分からなかったが、とにかくあの日僕らの部屋は繋がって、そしてヘレーネと会っているんだ。

これで本のスワップの件は説明がつくし、裸だったのはきっとエッチなことでもしたんだろう。

恐らくあの日の二人は二人じゃなかった。少なくとも理性でなく本能や直感で動いていたのだろう。

要するに、あの日の世界から人が消えた現象は、神仏などの現代科学では説明できないものが関わっているに違いないと思っている。

だから、僕とヘレーネの目標は、神や天使、そういったスピリチュアルな存在の正体を突き詰めること。

だが、研究者になってから、いくら研究すれど答えには辿り着くことはなかった。

時は流れ、僕はもうじき死ぬことになった。

ヘレーネとの間には3人の子供が生まれ、すくすくと成長していき、すっかり立派な大人になった。そして、孫の顔までも見ることができた。

僕は最近夢を見る。空を飛ぶ夢を。世界一高い塔の上から飛び降りる夢を。

僕は必死に頑張って、空を飛ぼうとした。決して下に落ちてはたまるかと。今はない翼で力一杯羽ばたいた。雲の向こうにはヘレーネが待っている。何故かそんな気がした。

僕は死んだ。家族に見守られながら安らかに眠るように。享年77歳だった。

僕は高く、高く昇っていった。そして下を見ると僕の今まで生きてきた人生が螺旋のようにぐるぐると渦巻いていた。僕はあることを思いつく。1月7日を見てみようと。

1月7日を覗いてみると、一部分が欠けていた。どうしたんだろうと不思議に思って覗いているとぎゅいっと体が吸い込まれていった。

気づくと、僕はベッドで寝ていた。右腕を腕枕にヘレーネが寝ている。しかし、そのヘレーネの姿は僕らが出会った当時の姿だった。部屋も僕が高校生の時の家の部屋だった。

スマホを探し出して電源を入れると、1月7日の23時59分だった。ただ呆然とその数字を眺めていると、ヘレーネが目を覚ました。そうか、そういうことだったのか。全てをようやく悟った。

「あれ、幸太?若返ってる!」

「ヘレーネもだよ」

ヘレーネは部屋にある立ち鏡の元へ行き寝間着を纏った体をまじまじと見て、「ほんとだ!」と嬉々とした声を上げた。

「ねぇ幸太。ここは?」

「ここは僕の部屋だよ。子供の頃のだけど……。それよりどうしてヘレーネがここにいるの?」

「それは。私は幸太が死んでから、後を追うように死んだの。でも、その後に人生の螺旋を見てね。それで、螺旋の中に入っていったらここだったわ」

「螺旋ね。僕と同じだ」

部屋を見渡すと、僕の部屋は男子高校生にしてはマシなくらい整理整頓されていた。

「僕らがすべきことが何かわかった気がするよ、ヘレーネ」

「うん。私もよ」

23時59分が0時00分になる条件がきっとある。そして、それは僕の部屋をあの日のようにすることだとわかった。

「ヘレーネの部屋は?」

「ここみたいよ。ベッドの下が繋がってるわ!」

「ほんとうか!」

ベッドの下に潜ると、本来あるはずの壁がなく、そのまま進むとヘレーネの部屋のベッドの下に出た。

僕らはやっと謎だった1月7日の謎を解明することができたのだ。僕は高揚した。

あとはただひたすら、楽しむように、笑うように、踊るように、お互いの部屋をめちゃくちゃにしていった。

書道バッグから筆と墨を出して、過去の自分にヒントを出す。こんなにも喜ばしいことなんてなかった。

「ふぅー」

「やったわね」

全てが終わった後、僕とヘレーネはベッドの上に添い寝し、そして愛を交わした。二人繋がったまま、ずっと。それは永遠だった。

僕らは、今という時の中で永遠に愛し合った。

フリーズ37 今という時の中で