螢は紫陽花にとまる

1 螢は紫陽花にとまる

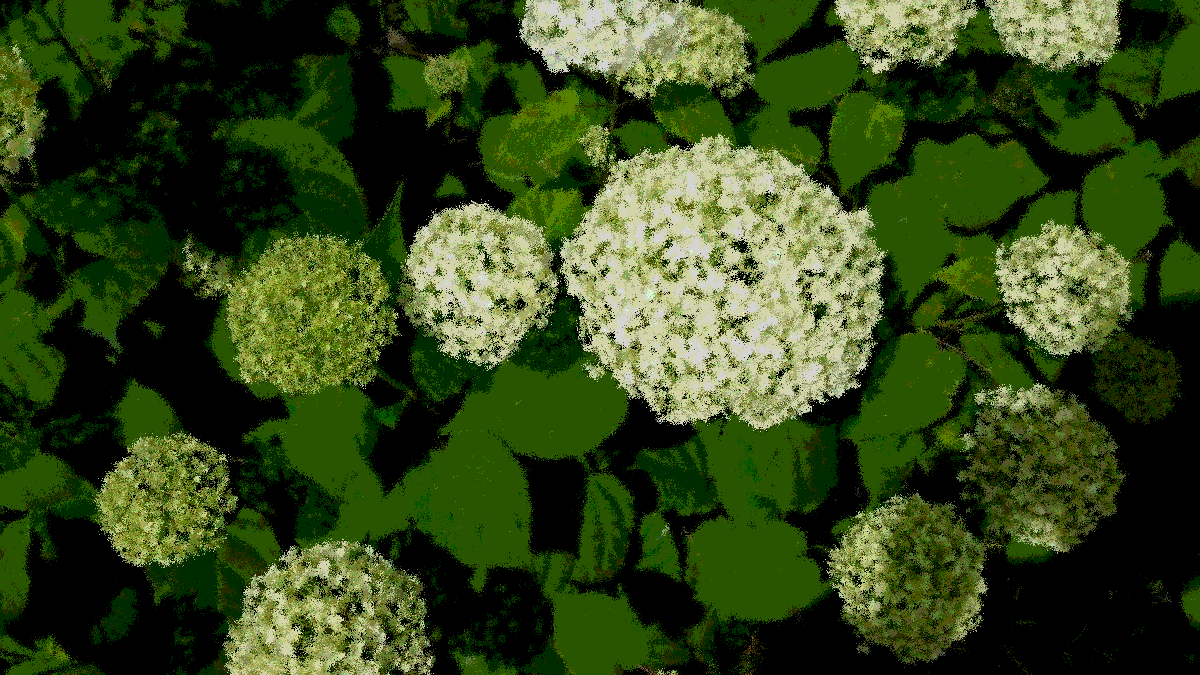

紫陽花の咲く頃は、私にとって一年で一番嫌いな季節です。雨降りがじとじとと続き、内に居ても手持ちぶさたで居心地が悪いだけです。

今日も肌にまとわりつくような重い空気のなか、雨はいっこうに止む気配がありません。こんな日は本当に憂鬱です。

気持ちが沈む時は、なるべく楽しいことを思い浮かべます。雨が止んだ後のことを。

水に洗い流された緑の木々の美しさ、陽に光る玉の滴。空に架かる七色の橋は、どんなにか綺麗でしょう。

雨がよく降った年は、たくさんの螢が出ると聞いています。この嫌な雨も、螢に良い水を与えているのだと思えば気持ちの良いものになるはずです。

私が一人で夢想にふけっていると、猫の「ちよ」がふいに声を上げました。あんまり高い声で鳴くものですから、私はびっくりして途端に夢から覚めてしまいました。

ちよを見ると、猫はどこか遠くを見つめる姿勢で動こうとしません。背をすっと伸ばし、神経を集中させて何かに聞き入るように雨戸の方を凝視しています。

「どうしたの、ちよ」

私が手を伸ばして抱きかかえても、ちよは頭の角度を変えることなく、じっと雨戸の方を見つめています。

私もつられて、ちよが見る方へ目をやりました。

閉じた雨戸の向こうは、雨です。

雨あしが少し弱まったのか、先刻よりも優しげな水音が聞こえてきます。その他に音は聞こえません。

猫が慕わしげな声で、にあ、と鳴きました。

雨が上がってから、私は恐る恐る雨戸を開けました。

特に何も変わった様子はありません。先程、ちよの様子がおかしいと思ったのは気のせいでしょうか。長雨に退屈して、猫も外が恋しくて鳴いていたのかもしれません。

ちよは何食わぬ顔で、ふいっと外へ出てしまいました。私は一人で変な心配をして損をした気分です。

空に虹は出ていませんでしたが、陽に光る草や花のみずみずしさに気持ちが和みました。

近くで、しきりに鳴いているちよの声がします。一緒に来て散歩をしようと誘われているようで、私は何気なくその声の方を探して庭に出ました。

「どこにいるの。隠れんぼでもしているの」

ちよを呼びながら、私は猫の隠れられそうな場所を覗いていきました。

ちよは、咲きかけた紫陽花の下にいました。葉陰に隠れて、下の土をかりかりと掻いています。

私はしばらく声が出ず、呆然とその様子を眺めていました。ちよのいる紫陽花は、私にとって忘れがたいものであり、また忘れてしまいたいものでもありました。

私の動揺に、ちよは全く気付きません。

――――ちよも覚えているのかしら。

ちよが顔を上げ、私を見つめて訴えるように鳴きました。

私は目を閉じて気持ちを落ち着けようとしますが、様々なことが思い出され、私の心は余計に掻き乱されました。

その紫陽花は、私が兄さんと一緒に植えたものです。

兄さんは物静かで優しい人でした。初めてお会いした時緊張して何も話せない私を、兄さんは穏やかな優しい瞳で迎えてくれました。両親を亡くして引き取られた親類の家に、兄さんがいたのです。

急にひとりぼっちになった寂しさと、慣れない親戚の家で過ごす緊張と戸惑いに、私は毎夜声をひそめて泣いていました。ある晩も、こっそりと泣いていた私に気付いて、兄さんが声をかけてくれたのです。

私が安心して眠れるまで、兄さんはずっと傍にいてお話をしたり、歌を唄ったりしてくれました。優しく気遣ってくれる兄さんを、私は心から慕うようになりました。

紫陽花を植えたのも、その頃でした。兄さんが私を元気づけようと考えたのでしょう。自分の手で植えただけで、それは私の紫陽花なのだという気持ちがしました。

紫陽花の花が咲くと、兄さんは私を手招いて微笑みます。

「ほら、おまえの紫陽花が咲いているよ」

それまで他人の家でしかなかった庭に自分の居場所を見つけたようで、私は花に慰められました。

兄さんの笑顔や優しい言葉に、私はどれだけ救われていたことでしょう。紫陽花は毎年綺麗な花を咲かせて、私と兄さんを喜ばせました。

私は兄さんが大好きでした。

だから、私から兄さんを奪ったあの女を、私はどうしても許すことはできません。

ある日、兄さんが猫を抱いて帰ってきました。猫は人慣れした様子で首輪をかけていました。

どうしたのかと私が尋ねると、兄さんはどこか気の抜けた様子で答えました。

「ああ。猫はね、家にひとりっきりだったんだ。だから、連れてきたんだよ」

兄さんは猫の喉元を撫でてやりながら、ぼんやりとした目で何ごとかぶつぶつと呟いています。

「彼女はいなかった……手紙が…………猫が可哀相だ……」

私にはさっぱり理解できません。兄さんが急に猫を連れてきた理由も、様子が沈んでいる原因も、何一つ分かりませんでした。

猫を拾って飼い始めるようになってから、兄さんは日に日に沈んで元気をなくしていくようでした。

ある晩、机に向かって寂しげにしている兄さんの姿を見かけました。一枚の紙をじっと睨む兄さんの顔。濡れた瞳が悲しげに揺らいでいるのを見て、私の心は騒ぎました。

私は何か恐ろしくて、無言でその場を逃げました。兄さんのあの目を見てしまったからです。男の人の、恋をしている瞳でした。

私は激しく動揺しました。胸の内で黒い塊がくすぶり、ちりちりと焦がれるような苦しみです。それが何を意味しているのか私には分かりません。ただ胸が苦しく、息が詰まりました。

六月の初め、兄さんがふと姿をくらまして何日も帰らぬ日がありました。その頃、兄さんの奇行は珍しくもなかったので、家族の者はとりたてて騒ぐこともなく素知らぬふりをしています。そんな中、私だけはいつものように兄さんの身を心配して、落ち着かない日々を過ごしていました。

ふらりと家を出てから数日後に何食わぬ顔で戻ってくる兄さんの生活態度を、当初伯父様たちは大層お怒りになりました。しかし、兄さんは全く聞く耳を持たず、態度を変える様子はありません。

ある夜中遅くに突然帰ってきて、兄さんはお酒臭い息を吐きながら伯父様と口論をして暴れた時もありました。その翌日、二日酔いで痛む頭をおさえて出ていき、二、三日してから何もなかったような顔で兄さんは帰ってきたのです。

ある時も、ふらりと兄さんは家に戻りました。洗い物に出された着物には、安っぽい化粧の匂いが残っています。私は頭の中が真っ赤になりました。それを今すぐ引き裂いて燃やしてしまいたいと思いましたが、必死で抑え、力を込めてその着物を洗ったのを覚えています。

今回もいつものことだと思って、家族は心配する気配がありません。またかと思って、厄介に考えているようです。

私はこの時、何故だか胸騒ぎを感じていました。じめついた雨模様のせいで気分が沈んでいるだけなのかもしれません。けれど、今までに感じたことのない、この落ち着かない気分は何なのでしょうか。

ぽつぽつと鳴る雨音を聞きながら、私は兄さんの帰りを待ち望んでいました。

兄さんは帰ってきました。

二度と帰らぬ人となって……

私はゆっくりと瞼を開きました。ちよの瞳はもう私を捉えてはいません。猫の目が別のものに惹きつけられていたからです。

花の陰に隠れていたのでしょう、一匹の蝶がふわりと宙に舞いました。猫はそれを追って、紫陽花から離れていきました。

私は、雨の降る六月が嫌いです。

兄さんは、雨で水かさの増した河に落ちて死にました。普段は大人しい河が長雨のせいで荒れ狂い、兄さんを溺れさせたのです。

兄さんの死は事故で片付けられました。泥酔したあげく、あやまって河に落ちたのだろうと皆は考えたのです。ろくでもない死に方をしたと、家族の者は嘆き怒りました。

私は悲しくて、何も聞きたくありませんでした。しかし、そういう時に限って周りの言葉がごちゃごちゃと耳に入ってくるのです。

口さがない人たちの根拠のない話を信じる気はありません。しかし、いかにも知ったふうに噂されることが我慢なりませんでした。一体、あの人たちがどれだけ兄さんのことを分かっていると言うのでしょう。

数日の間、私は兄さんを偲んで泣いて過ごしました。家の中は何も変わらず、兄さんの部屋もそのままです。朝に目を覚ませば、何ごともなかったように兄さんが居るような気がします。

悲しみをいつまでも引きずるわけにはいかないと、伯父様たちは兄さんの部屋を片付け始めました。私は嫌がりましたが聞いてもらえません。全て片付けられる前に何かを形見に欲しいと思い、兄さんの部屋を探しました。

兄さんの部屋に並ぶ本の数々、机の上はきちんと整理され、畳の上に物が散らかっていることもありません。部屋の中にはまだ兄さんの気配が残っているように感じます。

私は小難しい本は苦手なので、机に何か文房具がないかと探しました。兄さんが手に使った物を、私の手元に置いて大事にしておきたいと思ったのです。

机の引き出しを開けると、中に硯箱がありました。箱の中には使い古された筆や硯が収められています。よく見れば、硯の下に紙が挟まっています。何だろうと思って紙を取り出してみると、それは兄さん宛の文で、差出人に女の名前が書いてありました。

私は、どきりとしました。兄さんに女の影があったことに気付いてはいましたし、噂でもっともらしいものが耳に入ることもありました。けれど、結局本当の所は分からずじまいでした。

鼓動が激しくなり、文を握る手が震えます。いけないことと分かっていても、私は自分の好奇心を抑えることができませんでした。

震える指で、のろのろと文を開きました。女性の柔らかな筆使いで書かれた文字、そこには親しい相手へ語りかけるような言葉が並んでいました。

兄さんには恋人がいたのです。私は動揺して目眩を感じましたが、気を取り直して一心に文を読み直しました。そして、兄さんがどうやら振られたらしいと知りました。

文には、兄さんと過ごせて楽しかった、兄さんは良い人だと褒める内容も見られました。そして、兄さんには他の人を見つけて幸せになって欲しいと書かれています。

読んでいくうちに、彼女は書き置きを残して兄さんの前から姿を消したのだろうと推測できました。その理由は、彼女が別の男と一緒になって逃げたことが文に書かれていたからです。

『あなたは優しすぎて、私にはもったいない人です。』

私は涙が止まりませんでした。

ええ、そうです。兄さんはとてもお優しい人でした。去った恋人の家に、猫が一匹取り残されているのを放っておけない程に優しい人でした。

その文を見て、私は色々なことにやっと合点がいきました。あの日、猫を抱いて帰ってきた兄さん。その日から少しずつ様子がおかしくなっていった兄さん。兄さんが可哀相で、私は悔しくて泣きました。

兄さんが何度も読み返していたのか、文は紙の端がすり切れています。何を思って、兄さんはこの手紙を読んでいたのでしょう。

しばらく泣いた後、私は硯箱と文を持って部屋を出ました。兄さんが一番大事にしていたのはこれに違いありません。兄さんの想いがこもった品を抱いて、私は再び潤んできた目元をぬぐいました。

あれから、二年が経とうとしています。猫が甲高く鳴く声で、私ははっと我に返りました。嫌な昔を思い出しすぎたようで、頭の奥に痛みともつかない疼きが走ります。

私はちよを呼び寄せようとして、止めました。ちよを好きなように遊ばせて、私は部屋へ戻りました。今はただ、そっとしておいて欲しいと思います。

私は机の引き出しを開けて硯箱を出しました。古くなった筆を手に取ると、使い慣らされた道具の手触りがして指に心地良くなじみます。箱には他に一枚の紙切れがあるだけです。硯は良い物でしたが、損なってしまったので仕方ありません。

筆を眺めていると、兄さんとの懐かしい思い出が甦ります。兄さんは優しく静かに微笑んで、私の頭を撫でてくれました。家に来たばかりの頃、馴染めない私を気遣って、よく声をかけてくれたり遊んでくれたり、勉強を見てくれたりしました。この家で暮らす私にとって、兄さんはかけがえのない人でした。

硯箱を開けては、涙ばかり流して過ごした日々もありましたが、今では大分落ち着いてきました。泣くことはありませんが、それでも胸が苦しくなります。

兄さんの筆に口づけて、私は硯箱を引き出しの奥に戻しました。

明日は、兄さんの命日です。

夜半、ふと目が覚めました。

顔を上げると、布団の上で丸くなっていたちよが起き出して、じっと窓の外を見ています。

私は窓辺に寄り、そこから庭へと視線を移しました。庭先に、ぼんやりと踊る小さな光が幾つか見えます。

私は夜着をひっかけて、足早に庭へと向かいました。胸が高鳴り、期待と不安で胸の内がざわめきます。急げ急げと、何かが私をせき立てます。

廊下を渡りながら、これは夢ではないかと疑いました。けれど、夢だろうと構いません。私がずっと思いはせ、胸を焦がせていた願いが伝わるのなら、私は今だけ夢を見ていても良いのです。

庭に出ると、しっとりと肌寒い空気が体を冷やしました。私は辺りを見回して、先刻見た光の正体を探しました。

淡い光が、ぽっと灯ってはすぐに消え、再び灯りました。青白い光の粒が、そこらじゅうを自由に飛び交っています。

夏の夜に振る雪があるとすれば、これがそうでしょう。小さな光は、紫陽花の元へと近寄っていきます。

無数の粒が次第に寄り集まって、大きな光のかたまりになりました。それぞればらばらに灯っては消えてを繰り返しながら、それらは人の形を取り始めました。

私は固唾を呑んで、その様子を見守っていました。ひやりとした風が、私の頬を撫でていきます。

輪郭の滲む姿が現れた時、私は思わず声を上げてしまいました。

「あ、兄さん……」

ぼやけた兄さんの姿を見て、私の目は潤んできました。

兄さんは私に視線を向けると、悲しげな顔で見返してきます。私はすぐに駈け寄って、兄さんを抱きしめたい衝動に駆られましたが、体が固まったまま動けませんでした。

「兄さん、兄さん……」

兄さんは寂しげな顔を向けたまま、私に近寄ろうとも話しかけようともしません。私は心が震えるのをなだめながら、一歩一歩兄さんに近付きました。

「兄さんに、会いたかった」

手で触れられるほど近付いて、私は微笑みかけました。兄さんはじっと佇んだまま表情を変えません。私の目からあふれた涙で視界がぼやけます。

私は涙をぬぐい、顔を上げて再び微笑みました。

「兄さんが来ると、知っていたわ」

兄さんが悲しげに笑いました。それは自嘲なのか哀れみなのか判断がつかないものでした。兄さんはおもむろに目を伏せ、紫陽花を見おろしています。

いつも優しく笑っていた顔が陰っていることに、私は少し戸惑いましたが、兄さんと再び会えたことを何よりも嬉しく感じていました。

雨でぬかるんだ土が素足にまとわりついても、私はそれを気持ち悪いとも冷たいとも感じません。ただ、兄さんだけを見ていました。

「兄さん」

私が手を伸ばすと、兄さんは顔を上げました。愁いを帯びた兄さんの瞳と出会って、私は差し出した手を止めました。兄さんの苦しそうな顔を見て、私は何も言葉が出てきませんでした。

兄さんの唇が動き、声にならない短い言葉を口にします。

ご、め、ん、ね。

その途端、兄さんの姿がぼやけて、無数の光がほどけていくように散りました。光の泡が周囲に溶け込んで消えていきます。後に残ったのは数匹の螢の儚い光だけで、それもすぐに何処かへ飛んで逃げていきました。

私はその場に膝を折り、しばらく泣きました。

兄さんの言葉が頭から離れません。兄さんは私に何を謝ったのでしょうか。自分が死んで私を悲しませたと悔いているのか、私の想いを知っていてか、それとも……

ああ、兄さんが謝る必要など何一つありはしないのです。悪いのは、あの女なのですから。兄さんを失望させたあの女が全て悪いのですから、兄さんは何も悪くありません。

鳴き声と共にちよが体をこすりつけてきたので、私は顔を上げました。猫の目が、何もかも見透かしたように闇の中で光っています。

私はちよの頭を撫で、喉元を撫でてやりながら猫の首輪を指でなぞりました。ちよはごろごろと喉を鳴らしながら、目を細めます。

「ねえ、今年は兄さんが来てくれたわよ」

昨年のことを思えば、私の気持ちは少しだけ慰められました。たとえ兄さんが、私に会いに来てくれたのではないとしてもです。

ちよは何も知らずに、撫でられて気持ちよさそうに鳴いています。

昨年、私の所へ現れたのは兄さんではなく、あの女でした。あの女は庭から家をちらちらと覗いている所をちよに見つかったのです。

その時、私は兄さんの硯を眺めていましたが、ちよがしきりに鳴いている声を聞いて、あの女に気が付きました。ちよが彼女に懐いていることから、私は一目でぴんと来ました。

兄さんが死んだことを話すと彼女は驚いていました。私は苛立ちを隠せず、何故今頃になって彼女が出てきたのかと腹が立ちました。

彼女は恐る恐るというように事情を話しました。昨日の晩、兄さんの姿を見たと言うのです。兄さんは薄ぼんやりと光る姿で現れ、消えてしまったそうです。

これを聞いて、私は頭の中がかあっと熱くなりました。兄さんはこんな女に未だに未練を残しているのだと分かり、悔しさと悲しさと妬ましさで、私の中はぐちゃぐちゃになりました。

そんな私の心中に気付かず、彼女は更に話しかけてきます。己の後ろめたさを告白することで、自分の重荷を軽くしようとしているのが私にさえ分かりました。

彼女は一昨年も兄さんの姿を見たと言うのです。その時は、しっかりと姿が見えたそうです。私は彼女の話を半分も聞いていることができませんでした。何故彼女はこうも私と話したがるのか不思議で仕方ありませんでした。

ふと、話の途中で気が付きました。彼女は死んだ兄さんを見たことで恐怖が増さったのではないでしょうか。そして、兄さんの代わりに私に許しを求めているのだと分かったのです。

私は怒りで言葉もありませんでした。どこまで自分勝手な女なのでしょう。私の所には姿も見せてくれないのに、兄さんはこんな女の所へ想いを寄せて現れるのです。

私は、はっとしました。一昨年、兄さんの命日に彼女は生きている兄さんと会っているようです。それは、どういうことなのでしょう。

一昨年、兄さんと会った時に何か話したのかと彼女を問いただしましたが、彼女は何も言いませんでした。けれど、彼女が言えない何かを隠していることは分かりました。

兄さんは、彼女のせいで死んだに違いありません。その時何があったのかは、もう私には関係ありませんでした。兄さんの死は事故などではない、自殺だったに違いないのです。

あの時、狂気にも似た怒りが、私の奥底から湧き上がってきたことを覚えています。あの嫌な昨年に比べれば、兄さんに会えた今年は良いほうです。

私は、ちらりと紫陽花に目をやりました。夜目にも白い花が並んで咲いているのが見えます。

紫陽花の下を気にし始めた猫を制して、私は紫陽花の色づく前の花びらを見つめました。

紫陽花の花の色は土の性質によって色合いが変化するのだと、兄さんが言っていたのを思い出します。昨年、青い花を咲かせていた紫陽花は今年も同じような青に色づくのでしょうか。

猫が甘えるような声で鳴いています。

猫を抱きかかえて、私は微笑みました。足の裏が湿った土を踏んで、すっかり冷えていることに気が付きました。けれど、私の胸の内はまだ興奮が冷めません。

葉陰から螢が一匹、姿を見せました。闇にきらめく一筋の光は、すぐに見えなくなりました。不思議な余韻を残して、全ては暗闇に溶けて消えたように思えます。

私は眼を閉じて、乾いた唇を震わせました。

「兄さん」

虫の声もなく、庭はしんと静まり返っています。閉じた瞼に光は入ってきません。

暗闇の中、私は兄さんの姿を見ています。

その兄さんの顔が悲しげに微笑むのを、私にはどうしようもできませんでした。

2 猫のまなざし

「ごめんね」

そう言って去っていく彼女を、私は鳴きもせず見送った。それは、罪悪感から出ただけの言葉だ。追いかけても連れて行ってはくれないと分かっていたので、未練がましく鳴くのはやめた。

一匹残され、さてどうしたものかと思っていると、彼が現れた。この家に足繁く通っていた彼は、彼女の恋人だった。

部屋に残された紙切れを読むと、彼は青ざめた顔で私を見た。彼の瞳を見て、私は即座に察した。

ああ、彼も捨てられたのだ。

彼女は私に名前を付けなかった。そして、私を置いて何処かへ消えた。

彼は、私に「ちよ」と名前を付けた。それは彼女の名前だった。

「ちよ、ちよ」

愛しげに呼ぶ声を聞きつけて、私は彼の腕に飛び込む。撫でてくれる彼の手が気持ち良くて、とびきりの甘えた声を出してやる。

彼はいつも、悲しげな瞳で私を見ている。彼女と同じ名前を呼びながら、私を抱きしめながら、彼が泣いているのを知っていた。

そして、彼も居なくなった。私を可愛がってくれた彼は、帰ってきてくれるだろうか。あの日、彼女が帰ってきたように。

雨が止んだ晩、私は彼の気配をはっきりと感じた。それは、ここ最近ふとした時に感じていたものだ。彼の匂いというのか雰囲気というのか、予感に近い何かを察したのだ。

私は、彼に会いたかった。再び、あの温かな優しい手に触れたかった。寂しそうな眼を覗きこみたかった。

私と彼は同類なのだから。同じ好きだった女性に捨てられた者同士なのだから。

私達の間に通じる言葉はなかったけれど、通じる何かはあった。互いに慰め合うように身を寄せ、去った彼女を思って胸を痛めた。辛かった。それに耐えられたのは、同じような彼がいたからだ。

彼までも居なくなり、私は途方に暮れた。彼の妹はよく可愛がってくれるが、私には何かが欠けていた。彼の妹は、彼の代わりにはならない。彼女という痛みを共有できたのは、彼だけだったのだ。

庭へ駈けだしていく彼の妹を追いかけて、私の心は期待と不安に揺れていた。確かに彼の存在を感じるのに、その気配は今にも消えてしまいそうに揺れている。

紫陽花の傍に佇む彼を見て、私はひどく悲しくなった。彼の瞳が、以前にも増して哀愁を帯びていたからだ。

彼が何に心を痛めているのか、私は知っている。知っているからこそ、彼に会いたかったのかもしれない。悲嘆に暮れる彼を見て、私は声をかけることができなかった。鳴き声を上げれば、彼はすぐに気付いてくれただろう。

彼の姿が消えて、妹だけが取り残されていた。妹は着物の裾が汚れるのも構わず、かがみ込んで泣いている。静かな涙だったが、その内にある慟哭を聞いた気がした。

雨が降った後の、つんとした匂いが鼻孔をくすぐる。湿った葉の匂い、土の匂い、冷えた夜の匂いがする。彼の匂いは何処かへ逃げてしまった。

妹の着物に微かに匂いが残っている。残り香を惜しむように、私は身をすり寄せて鳴いた。妹は何を思っているのか、じっと私を見つめている。その瞳に映るものに、自分と同じものを見て心が騒いだ。

妹の思いを、彼は悲しんだかもしれない。だが、私には妹の気持ちが痛いほど分かってしまう。

逃げないで。戻ってきて。ずっと傍にいたい……

彼は憂えているかもしれない。けれど、私は彼に会えて嬉しかった。彼と彼女が、私の傍にいることを素直に喜んでいた。もう離れることはないのだと。

紫陽花の葉陰から、一匹の螢が躍り出た。闇にゆらゆらと青白い光を浮かべて、何処かへ飛んでいく。

螢の儚い光は、悲しげに揺れる彼の瞳を思い出させた。

3 螢火のゆくえ

安っぽい白粉をつけ、赤い紅を差し、甘ったるいお香を焚いた部屋で私は彼と過ごす。

彼は、いつ見ても悲しげな眼をしている。ぎこちなく微笑む姿には、倦怠感や虚脱感、悲哀が滲んでいるように見えた。ああ、この人は疲れているのだと、初めて会った時に察した。

布団の中でまどろみながら、彼はぽつりぽつりと話してくれる。突然居なくなってしまった彼女の思い出を語りながら、彼は猫を撫でるように私に触れる。

彼の言葉が途切れると、

「もう少しだけ、聞かせて」

と、私はねだる。彼がもっと話したいのを見透かして、もう少しだけと催促する自分がひどく滑稽だった。彼は少し困ったような顔をしてから、嬉しそうに話し始める。

彼の優しい声が好き。触れる指が好き。あの悲しい眼が好き。たとえその瞳が、私を映すことがなくても……

私の髪を指でなぞりながら、懐かしさに胸を痛めて微笑む彼。私の長い髪は、彼女を思い出すのだと言う。

私に慰めを求める人はたくさん居る。彼もその一人にすぎない。それでも、一瞬でも彼の中から彼女を消せたらどんなにか良いだろうと願う。

結局、そんな時は永遠に来なかった。

初夏の夜、窓から螢が迷い込んできた。私の膝枕で耳かきをされながら、彼はうとうとしている所だった。「あら、螢」と言う私の声で、彼は目を覚ましたようだ。

淡い光を振りまいて、螢はふらふらと宙を舞うと逃げていった。

「もし夏に死んだら、螢になろうか」

螢の逃げていった窓辺を見つめて、彼が何気なく口にした。私は笑って、そうねと答えた。

ふと思い付いて、尋ねてみた。

「螢になって、何処へ行くつもり?」

「そうだな……君の所へ行こうか」

彼が切なげに微笑んで、私を見上げる。肩からこぼれた私の髪を一房つかんで、優しく引き寄せる。請われるまま、私はそっと唇を重ねた。

愛おしむような口づけをしても、彼の存在は遠い。彼の心はいつだってここに居ない。

顔が離れて、何も言わず互いに見つめ合う。彼の瞳に映る女は、決して私ではないのだ。思わず笑みがもれた。

「……うそつき」

涙がこぼれて、彼の顔を見ることができない。

彼は何も言わなかった。

螢は紫陽花にとまる