教室には狐の子がいる

ある日とうとう我慢できずに、尊(たける)は彼に声をかけた。

「おまえ、何者だ?」

尊が声をかけた男の子は、きょとんと目を丸くした。男の子の茶色い髪が揺れて、黄色い獣の耳がピョコンと出た。

男の子はイタズラがばれたときのような顔で笑う。

「たまにいるんだあ、おまえみたいに勘の鋭いやつ」

と、男の子は言った。

*****

その異変に、尊だけが気づいていた。

教室に見知らぬ男の子がいる。

どうやらクラスのみんなは彼に気づいていない。いや、みんなにとって彼の姿は見えているのだが、その子が見知ったクラスメイトだと思いこんでいるようだった。

クラスの誰かが休んだ日に、その子は現れる。さも当たり前のように休んだ子の席に座っているのだ。余るはずの一人分の給食も彼が食べてしまう。

尊は最初驚いたが、しばらく男の子を観察することにした。

授業中に寝ていても、なぜか先生に怒られない。先生には見えていないのかと思えば、声をかけられているときもある。どういうわけか都合良く、存在を出したり消したりできるようだと思った。

男の子が頭からピョコンと尖った耳を出したとき、尊は驚いた。よく見れば黄色い動物の耳だ。その後、男の子は何かびっくりしたときに、ときどき耳を出していた。

他にはたまに尻尾を出している。ふさふさの黄色い毛がゆらゆらと揺れている。気がゆるんだときに出るのか、居眠りしたり給食のプリンを食べているときに見かけた。

いくら見ていても飽きない。見れば見るほど興味がわいた。

あの子は何者なのだろう。

*****

「おまえ、何者だ?」と男の子に尋ねたとき、尊は内心ドキドキしていた。

男の子は首をかしげて笑った。笑った口元から尖った犬歯がちらりと見える。

「俺は狐だよ」

そう言うと、男の子はふさふさの尻尾も出した。

「まあ、バレたならしょうがない。明日からはもう来ないから、今日だけは見逃してくれよ」

「え? なんで!」

「俺たちの約束事なんだ。誰かに気づかれたら、もうその学校へは姿を出さない」

今日の給食はプリンだから食べたいんだよね、と男の子は笑った。だからお昼までは黙っていてほしいらしい。

「じゃあ、僕が誰にも話さなかったら? また学校で会える?」

男の子は目を丸くして尊を見て、「どうして?」と尋ねた。

「と、友達になりたいんだ」

「おまえ、友達いないのか?」

「そ、そうだよ! 転校してきたばっかりで……おまえのことが気になりすぎて、友達作るどころじゃなかったんだ!」

尊が言ったことには、いくらか嘘がまじっている。友達がいないのはクラスの子に話しかける勇気がなかったからだ。尊はいつも教室でひとりぼっち。そんなときに、自分と同じようにひとりでいる男の子を見つけたのが彼だった。

「友達いないから、俺と友達になりたいって? 俺、人間の子じゃないのに、怖くないのか?」

「そ、それよりも、ひとりのほうが怖い」

男の子は目をパチクリさせたあと大笑いした。ふっくらした尻尾を揺らして、おなかを抱えて笑っている。

「じゃあ、友達になるか」

狐の男の子は名前を教えてくれなかったので、尊は勝手に「イナリ」と呼ぶことにした。狐だから「お稲荷さん」から取って「イナリ」だ。その名前を気に入ったのか、彼は照れたように苦笑いした。

今日の欠席者はいないか、尊は毎朝そわそわして教室を見る。

イナリが姿を見せるのは、一時間目か二時間目の授業からだった。欠席ではなく遅刻の子もいるので、それを見きわめるためだとか。

イナリが来た日には、尊は彼とペアを組んで授業を受けることもあった。図工の時間にお互いの似顔絵を描いたり、体育でストレッチをしたり。

自分しか知らない友達が教室にいる。それは尊をワクワクさせた。

イナリと話すのは面白かった。狐の子は化ける訓練もかねて、学校へ忍びこむというのだ。正体がバレたらすぐ逃げる、人間と必要以上に仲良くならないという決まりがあることを話してくれた。

「それ話しちゃマズいんじゃないの?」

と尊が聞くと、

「そうだね。ずうっと昔から守ってきたことらしいから。これは絶対に秘密にしてくれよ」

イナリが口元に指を立ててニヤリと笑う。尊もつられて笑った。

仲良くなりすぎないために、イナリは自分の名前を教えてくれないのかもしれない。尊は話を聞いていて、そう思った。

よく晴れたある日のこと。空は晴れたままなのに、ぽつぽつと雨が降ってきた。

「あ、狐の嫁入りだ」

お天気雨を見て、尊がつぶやく。

教室の窓から一緒に空を見ていたイナリが、驚いたようにピョコンと耳を出した。

「狐の嫁入り? これが?」

「うん。晴れてるのに雨が降る天気をそう言うんだ。狐に化かされてるようだって」

「狐の嫁入りはこんなのじゃないぞ! もっと盛大で綺麗なんだから」

イナリが怒ったように言うので、尊は少し面食らった。

「ちょうどいい。明日の晩、本物を見せてやるよ」

翌日の放課後、尊はイナリに連れられて校舎奥の階段下へ来た。一階の階段下には、物置き用に小さな扉がついている。いつもは鍵がかかっている場所だ。

何も言わずに、イナリは扉に頭を突っこんで、扉の向こうに体が半分消えてしまった。片手で手招きされて、尊は恐る恐る近づいて手を伸ばす。

ふいに手をつかまれて「ひえっ」と叫んだ。ぐんっと体を引っぱられ、気がついたら尊は野原に立っていた。

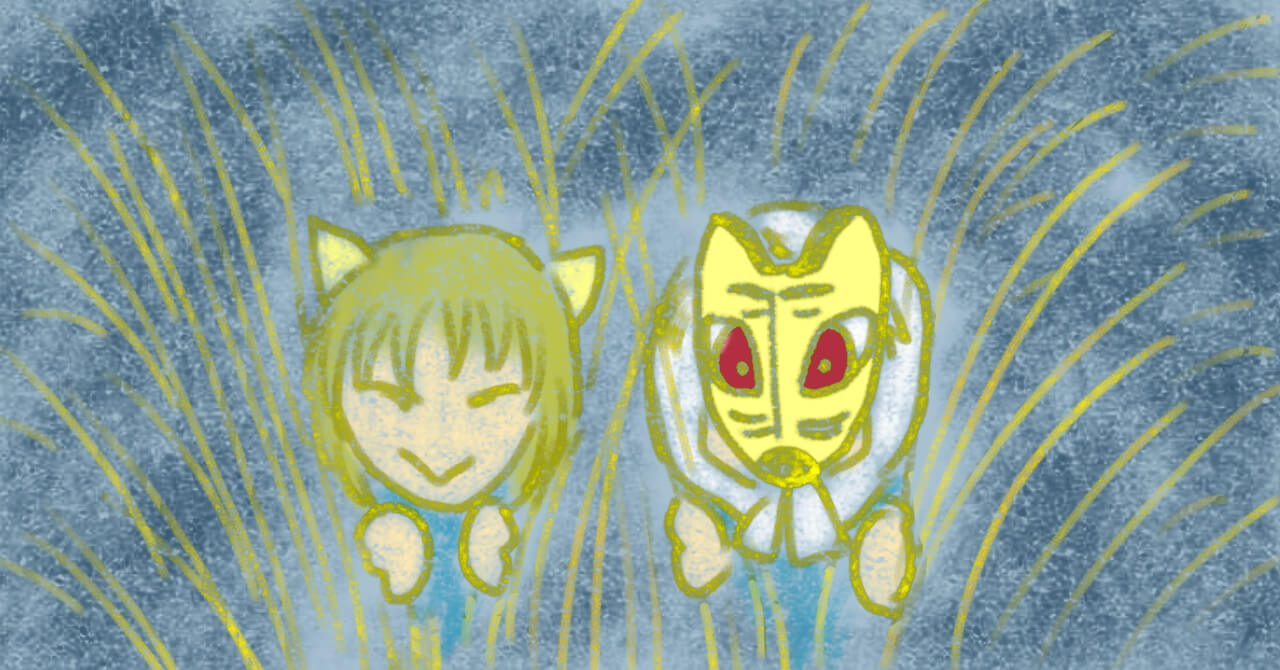

背の高いススキが揺れる野原に、細い道が長く通っている。ススキの波に隠れるように、尊とイナリは潜んでいた。

「人の子がいるなんてバレたら大騒ぎだからな」

イナリはそう言って、狐のお面と使い古した手ぬぐいを尊に渡した。

「お面で顔を隠して、手ぬぐいを頭に巻いてろ。俺の匂いをつけてあるから、人間臭さがごまかせるはずだ」

空が暗くなり、月が高く昇りはじめた。周囲は薄暗くて、イナリが持つ提灯の明かりだけが頼りだった。

尊は何が見られるのかと思い、期待と不安で背筋がゾクゾクした。

「あ、来た。明かり消すぞ」

イナリがささやき、フッと火を消す。途端に、真っ暗になった。

道の奥から、ぼうっと明るい火が浮かびあがっていく。宙に浮かぶ火の玉を見て、まるで幽霊か人魂が出たかと思い、尊は怖くなって声をあげそうになった。

イナリに「しっ」と注意されて、尊はあわてて口をおさえた。「狐火だ」とイナリが言う。

金色と銀色の火の玉が揺れて、尊たちが隠れるススキ野へ近づいてくる。明かりに照らされて、黒いかたまりの影がゆっくりと姿を現していく。

シャリン、という鈴の音が聞こえた。白い花嫁衣装と、黒い袴の狐の集団。

シャリン、シャリン。鈴の音に合わせて、花嫁行列がしずしずと夜道を通る。

涼しげな風が吹くなか、ススキが揺れる。

金銀の火の玉が浮かび、狐の花嫁を照らす。

月は金色に輝いて、透き通るような藍色の空に浮かんでいた。

「俺の姉ちゃんがお嫁に行くんだ」と、イナリは言った。その声はなんだか元気がないように聞こえたので、「じゃあ、寂しくなるね」と尊は小声で返した。

イナリは少し間を置いてから、「うん」と言ったきり口を閉じた。

闇夜のなか狐火に照らされて、花嫁衣装がきらきらと白く輝いて見える。行列の最後尾が通りすぎていくまで、二人は黙ってこの光景を見つめていた。

辺りはしんとして静かだ。狐たちの姿が見えなくなっても、鈴の音だけがいつまでも遠くから細く高く響いて聞こえてきた。

*****

イナリと過ごす日々はあっという間にすぎて、春休みが近づいてきた。新学期のクラス替えを思い、教室の同級生たちはソワソワした様子だったが、尊はあまり気にしていなかった。そもそも尊には、イナリ以外に友達がいない。

春休み前の終業式の日。イナリが急に「学校で会うのは今日で最後だ」と言うので、尊は驚いた。

「どうして?」

「狐は人より成長がはやい。俺は春には大人だから、学校へはもう来ないんだ」

そういう決まりだから、とイナリは言った。

尊は、あまりのショックで言葉が出てこない。もう学校で会えないのかと思うと、胸がしめつけられるように痛んだ。

「イナリがいなくなったら、僕はまたひとりになる」

尊は思わずポロリと本音をこぼした。すると、イナリは大笑いした。

「俺に友達になろうなんて言うやつは、おまえが初めてだった。それを言う勇気があるんだから。人間の子でも誰でも、お前なら友達ができるさ」

最後に見送りたいと言って、尊は学校の階段下の扉までイナリについて行った。

「じゃあな、尊。楽しかったよ」

「僕も楽しかった……」

尊は「イナリ」と言いかけて、その名が本当ではなくあだ名であることを思い出して、口をつぐんだ。

最後まで、イナリは本名を教えてくれなかった。必要以上に親しくならない決まりがあるのだとしても、それは寂しいことに思えた。

「俺の名前、キナリ、っていうんだ」

そう言って、狐の子は笑った。明るいイタズラげな笑顔で。

「尊には俺の名前、知っててほしい。初めての人間の友達だから」

尊は鼻の奥がじんと熱くなって、「じゃあね、キナリ」と初めて名前を呼んだ。

キナリは手を振って、すうっと扉に吸いこまれるようにして消えてしまった。

*****

新学期の初日、尊は新しいクラスの教室にいた。周囲を見わたす。顔なじみで話す子たちもいれば、新しいクラスで一人になったような子もいる。

キナリはもう来ない。自分はまたひとりになったことが、実感としてのしかかってくる。尊は大きく息を吐いて、深呼吸した。

キナリの「お前なら友達ができるさ」と言った笑顔を思い出す。勇気がわいてくると同時に、少しだけ胸が痛んだ。

意を決して、尊は一人の子に声をかけた。

「お、おはよう!」

教室には狐の子がいる