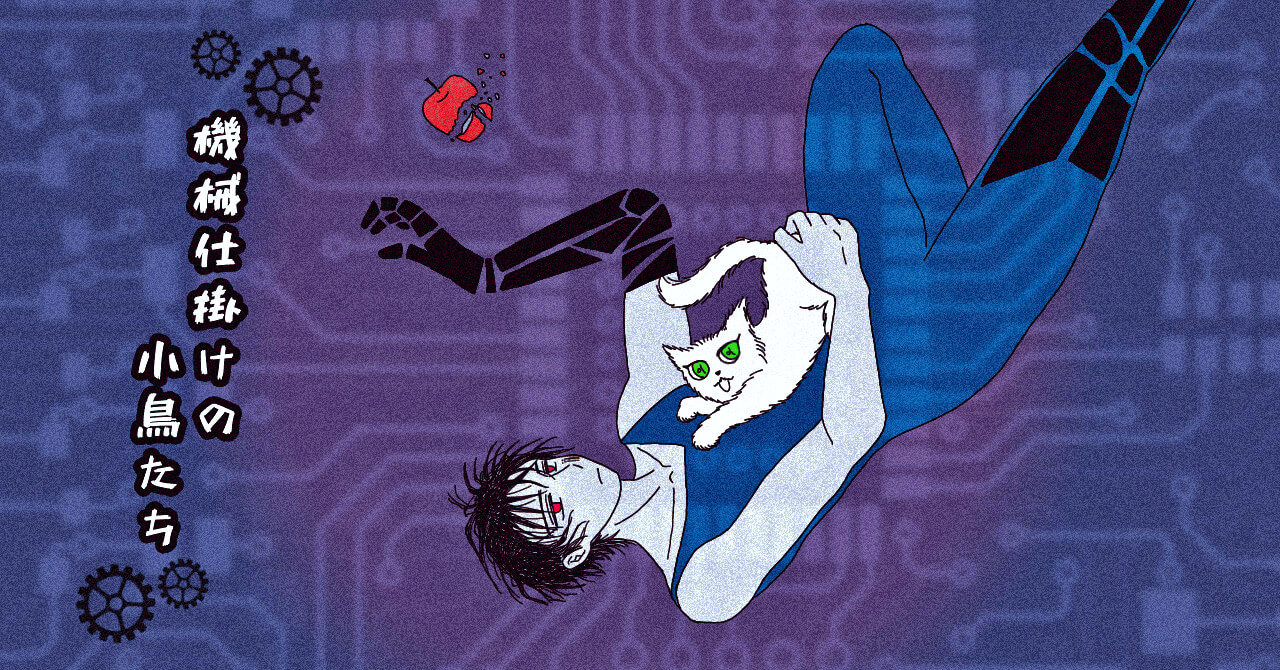

機械仕掛けの小鳥たち

1,ザクロとキャット

*1

「ザクロ、起きてよ!」

「うん?」

「お客よ、お客」

キャットに起こされるのはいつものことだが、こんな時間に叩き起こされたのは珍しい。

時計を見たら、まだ夜中の二時だった。

一体、お客はどんな奴なんだろう。

「通信画面に待機中よ。レディを待たせちゃダメなんですからね」

どうやらお客は女性らしい。

それにしても、こんな時間にくる依頼は大抵ろくでもないものだ。今回は厄介な案件かもしれない。

キャットは白い体をくねらせて、さっとベッドから下りた。艶のある綺麗な毛並み、緑の両眼、小さな猫型ロボットだ。毛は人工的に植毛されたもので、眼はよく見るとガラス玉の作り物だと分かる。

愛玩用ペットロボットは、今の時代ではそんなに珍しい物じゃない。キャットのように会話機能を備えている機種も多くある。

俺はベッドから起き上がると、寝起きのままのシャツにパンツといった格好で通信画面に出た。キャットの非難の声は無視した。

最先端技術とまではいかなくても、十分に機能する機器類。通信機器はひと昔くらい前の中古だが、よく働いてくれる。見かけは悪くても性能はばっちりだ。

古めかしいモニターの画面に、人間の顔が映っていた。所々映像にブレが生じている。

「あんたがお客?」

俺は少し驚いて、モニターの画像を見つめた。

十四、五歳くらいの少女にしか見えない。こんな夜中に、一体何があったんだ?

画面の少女は、緊張した様子で口早に喋り出した。

「私を助けてほしいの」

「仕事内容は何だ? うちは殺しは専門外だし、子守りもごめんだ」

少女は少し機嫌を悪くしたように、眉をひそめた。子どもだと思ってバカにしてるのかといえば、半分は当たってるが、半分は違う。夜中に起こされて機嫌が悪いんだ、俺も。

俺が気のない対応をしてるのを見て、キャットがすねを蹴ってきた。

「面倒ごとは却下よ」

キャットはささやいたが、画面の少女が「お金はいくらでも払うわ」と言った途端、

「もちろん。お受けしますわ」

モニターに顔を近づけて、嬉々とした様子でキャットは返事をした。

「おい、キャット」

俺が非難の声をあげると、キャットは俺そっちのけで、さっさと話を進めていった。

「それで? 依頼内容はなにかしら?」

少女はキャットを胡散臭そうに見ていたが、気を取り直して話し始めた。

「私は、カルア。父は私が邪魔になって、私を殺そうとしているの」

「その親父さんから助けてくれってか? どうしろってんだ。遠くへでも逃げたいのか? 先に言ったように、殺しはお断りだ」

「違うわ。父の眼を、覚まさせてほしいの」

まったく、妙な依頼をしてくれる。

ときどき、依頼してくる人間ってのは何を考えてるんだか分からないと思う。

俺がやる気なさげな態度なのを、キャットがしかつめらしく睨んだ。小声でささやく。

「子どもでもお客なのよ」

「金に眼がないだけだろ」

キャットがむっとして言い返してきた。

「メンテナンスにはお金がかかるのよ。自分で分かってるの?」

俺は両手を上げて、悪かったと呟いた。キャットの言うことはもっともだ。

「あー、悪い。それで? どうすればいいんだ?」

画面に映る少女は、少し不機嫌に見えた。一時無視されたのだから、当然だろう。

「父は、私の代わりのロボットを可愛がっているのよ。言うことを聞かないわがままな娘より、ロボットの方がよくなったのよ。だから、父は私を殺そうとしてるの」

なんだかメチャクチャな話だった。

つまり、少女の話はこうだ。少女は突然の病気で入院した。そこでは隔離治療が施され、少女は意識のない状態で長い入院生活を送ったらしい。その間、父親は寂しさをまぎらわせるために少女そっくりのロボットを作らせ、それを代わりに可愛がっていたようだ。

娘の意識が戻り、退院して家に帰った束の間は、父親も少女の無事を喜んでいたのだが、次第に状況が変わってきた。父親は実の娘よりもロボットのほうを可愛がるようになっていたのだ。

「父は言ったわ。私より、あんなロボットの方が聞き分けが良くて愛らしい。理想の娘だって」

「ふ~ん」

俺にはよく分からない話だ。俺の気のない返事に、キャットが眼を釣り上げて睨んだ。「お・きゃ・く・な・の・よ!」と、無言で言葉を送ってくる。

「眼を覚まさせるって?」

少女が何を考えているのか、なんとなく予想がついた。嫌な仕事になりそうだな。

少女がためらいもなく吐き捨てた。

「ロボットを壊してほしいの」

ソファに座っていると、キャットが俺の膝に乗って丸くなった。ふさふさのしっぽを揺らして、眼を細めている。

俺は手にしたりんごにかじりついた。カシッ、という音が耳に心地良い。

「悩みごと?」

キャットが俺を見上げて尋ねる。

「りんごをかじる時は、決まってそうなのよ」

よくご存知で。さすが、一緒に長く暮らしていることはある。

俺は苦笑しながら、再度りんごに歯を立てた。果汁が飛んだのか、キャットが嫌そうな眼で俺を睨んで体を震わせた。

とりあえず機嫌を窺うようにキャットの柔らかな毛並みをなでた。作り物とは思えない質感には感心させられる。手が少しべたついていたので、キャットに嫌な顔をされた。

「壊してくれ、だなんて簡単に言ってくれるぜ」

俺がぼやくのを聞いて、キャットが身震いするのを感じた。

「ボスも何を考えて、この依頼をまわしてきたんだか」

ボスの仲介なしに、俺達の所へ通信が繋がることはない。今回の件についても、ボスなりに何か考えがあるのだろう。

「どうするの?」

キャットの声を聞きながら、俺はりんごをかじった。誰の好みだか知らないが、彼女の声はとても魅力的に作られている。通信の声だけ聞いて、惚れる奴がいるかもしれない。

「あなたの好きにすればいいわ。嫌なら断っても……」

心配そうに覗きこむ眼を見つめて、俺は笑い返した。

「さて、ギドの所へ行こうか。依頼を受けようにも、こう情報が少なくっちゃ話にならないからな」

俺が立ち上がると、キャットがふわりと膝から下りた。りんごの芯をゴミ箱に投げ入れて、俺は一つ伸びをした。

「念のため、ドクターの所にも行っておくか」

肩を回して関節の具合を確かめた。何事も準備は大切だ。いざって時に不調じゃ笑えない。

キャットがひとっ飛びして、俺の肩に乗った。

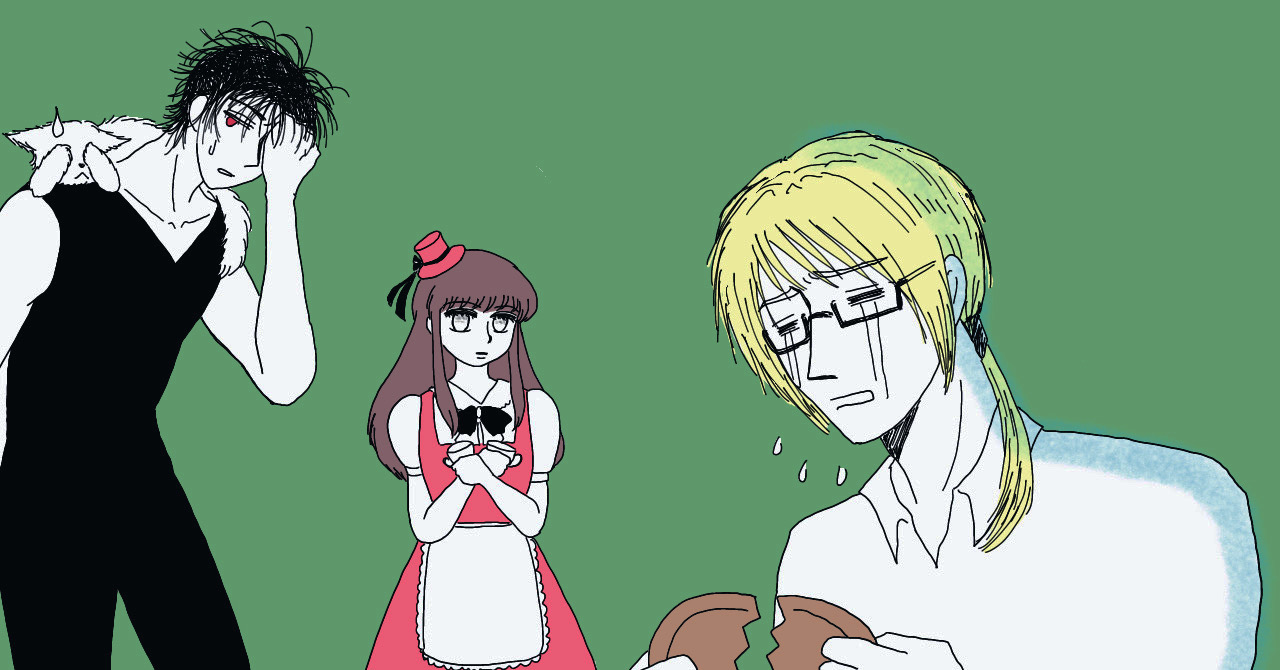

「やあ、ギド」

声をかけると、ギドは慌ててパソコンの電源を切り、そこらに散らばっていたデータの紙だかクズだかを集めて隠した。どうやらお取り込み中だったらしい。

「うわあ。の、ノックしろと、い、いつも言ってるだろ」

上ずった声で非難を浴びせてくるギド。

とりあえず扉をゴンゴン、と叩いてやった。ギドは不服そうだったが気は済んだようだ。

痩せぎすで眼ばかりがギラギラ光ってる。〈機械の虫〉ってのがいるとしたら、たぶんこいつのことを言うんだろう。

「い、一体、何の用だよ」

びくびくした様子で、ギドが乱雑な机の周りを片付け始めた。さっきのせいで何が何やら分からなくなったんじゃないだろうか。

「この通信記録から送り主の細かいデータが分からないか」

データチップを投げて渡すと、ギドはしかめっ面で俺とチップを見比べた。ギドはこれでも、なかなか優秀な情報屋だ。

ギドがおどおどした様子で何か不服をもらしている。気が弱い奴なので、声が小さく聞き取りづらい。

「グダグダ言わずにやるの!」

たまりかねてキャットが一喝した。ギドがびくりと身をすくめる。

キャットの声は嫌いじゃない。が、俺の肩に乗って耳の横で怒鳴るのだけは勘弁してほしい。

「うう……やってみるよ」

渋々といったふうにギドは検索をかけ始めた。どうやら長くかかりそうだ。後は任せて、俺はギドのねぐらを出た。

ドクターのうちへ行くと、相変わらず可愛らしい姿のガールが出迎えてくれた。赤い帽子と洋服が似合う、十二歳くらいの少女型アンドロイド。ガールはガラス玉の瞳で、俺とキャットを確認すると中へ案内してくれた。

「教授、ザクロとキャットが来ましたわ」

ガールはドクターのことを「教授」と呼ぶ。本人は俺達にも「教授」と呼んでほしいようだが、俺やキャットは「ドクター」と呼んでいる。その方がしっくりするからだ。

「おや、しばらく顔を見てなかったね。なに、メンテナンス?」

ぐちゃぐちゃに計器類やデータの紙の束やらが積み重なった地帯に、かろうじて見える机。ドクターは、傍の椅子に腰かけている。ぼさぼさの髪を無造作にくくって、ぶ厚いレンズのメガネを曇らせながら、ドクターは実に美味そうにココアを飲んでいた。

「定期検診しろって言ってるだろ。何かの前に慌ててやっても、あんまり意味ないんだよ」

メガネを曇らせながら小言を言われたんじゃ格好がつかない。子どもっぽくて若いのか年寄りなのか分からない男だが、腕は確かだ。

「危ない仕事前なのか?」

「まあ、そんなところだ」

俺は言葉をにごして誤魔化した。ドクターは怪訝な様子で俺を睨んでいる。実際、今回の仕事はどうしようか迷っているのだ。

「まあいい。診てみよう」

ドクターはそれ以上追求してこない。いつもながら、ありがたいことだ。これで診察料ももう少し安くなってくれれば助かる。

ふっと眼を開けると、不安そうな顔のキャットが俺を見つめていた。

うまく思考が働かず、どうして自分が寝ているのか理解するまでに時間がかかった。そうだ。ドクターに調子を診てもらっていたんだ。

「ザクロ、今でも夢を見るの?」

鈴を転がすような可愛らしい声で、キャットが尋ねる。その唐突な質問に、俺は思わず苦笑をもらした。

「夢、らしいものなら見るよ」

「どんな?」

「うん? キャットが人型の美人になった夢」

キャットに爪で引っかかれる前に、俺はさっと起きて逃げた。キャットは機嫌を損ねたように毛を逆立てている。少し意地悪が過ぎたかもしれない。

「キャット、どこも異常はなかったか?」

「ええ、おかげさまで。私の方は文句なしよ」

キャットがすねたように、そっぽを向いた。こうなると下手に構うと痛い眼を見る。そっとしておこう。

「ザクロ。気がついたか」

ドクターがカルテを見ながら部屋に入ってきた。ぼさぼさの頭をかきながら、小難しい顔でデータの数字を睨んでいる。

「ドクター。髪を切った方がいい。不衛生だ」

何気なく言ったら、ドクターは不機嫌な顔で俺を見た。

「君に言われたくないね。自分で鏡を見てみろ」

「あいにく鏡がない」

ドクターがガールを呼んで、わざわざ鏡を渡してくれた。ナルシストの趣味はない。あらためて自分を見るなんて変な気がする。

「どうだい。君も少しは身なりに気を遣え」

ドクターの声を聞き流しながら、俺は鏡を覗きこんだ。

蜘蛛の足みたいに四方八方に伸びた黒髪、切れ長の赤い瞳、歳は十八でも通じるだろうか。片頬に貼った四角い絆創膏が白く浮いて見える。はがれかけているのに気づいて、それを直した。

「これで分かっただろう」

なぜか得意気なドクターの声が聞こえる。跳びはねた髪をいじりながら、俺はドクターに向かってにやりと笑った。

「はいはい。俺もなかなか男前ですね」

「……君もすっかり変わったねぇ」

嘆息するドクターに鏡を放って返した。危うくキャッチして、さらに溜息を吐いている。

「一体、誰の悪影響でここまで変わるんだか……」

ドクターは何やらぶつぶつ言っているが、俺には関係ない。

「むしろ変わることは喜ばしいことじゃあなかったのか?」と俺が尋ねると、ドクターは「程度ってものがある」と言った。やれやれ、人間ってのは好き勝手なことを言うものだ。

「それで、ドクター。検査の結果は?」

聞いた途端、ドクターが渋い顔で俺を見た。

「体の方に異常はないけど。ちょっとここがね」

ドクターは、頭をとんとんと指で叩いている。今さら頭の出来が悪いなんて言われても、俺の責任ではない。

「なに? はっきり言ってちょうだいよ、ドクター」

俺のかわりにキャットが声を上げた。ドクターは何か言いよどんでいる様子だ。こういう時は、すっぱりと切り出してくれた方が早い。

「ここの数値に乱れがあったから気になってね」

「ふぅん」

と言っても、俺にはさっぱり分からない。

「君、もしかして……夢を見たのかい?」

まただ。キャットと同じ質問をされて、俺はどう答えるか考えたすえ、「さあて、ね」と誤魔化すことにした。

ドクターが渋面を作り、ガリガリと頭をかいて唸った。

「そんなに悪い数値なのか?」

聞くと、ドクターは首を振った。

「いや。君の場合は未だに謎な部分が多いんだ。この回路とか君の記憶部分とか、感情数値との関連性が……あー要するに、君のここは未知数すぎて僕にも分からないってことだ」

ドクターは肩をすくめる。

俺は、絆創膏を貼った自分の頬をかいた。「一度バラして覗いてみるか?」と、冗談めかして言ったら、

「非常に魅力的な提案だが、元に戻せなくなる確率が高いからやめておくよ」

と、ドクターはくそ真面目に返した。

自分で言っておいてなんだが。そうか、興味はあるのかと思うと、少々複雑な気分ではあった。

「それにしても、君の変化には目を見張るよ。随分らしくなったと言うか、人間臭くなったものだ」

懐かしむように目を細めて、ドクターが言う。

「あれからもう何年経ったかな……今の君を見たら、ロゼもきっと驚くだろうね」

思わず口からこぼれたのだろう。ドクターはすぐに、「余計な感傷だったな。忘れてくれ」と口を閉じた。

こういう時の対応はどうすればいいのか、俺はいつも正解を探している。取り込んだデータと照らし合わせて計算し、正解を導き出す。その作業は回数を重ねるごとに、ドクターの言う「人間らしさ」に近づいている。

それでも未だに、どう表していいのか分からない対応の仕方もあった。今がまさにそうだ。

俺の中で、ロゼのことはまだ処理機能が追いつかない。

俺はとりあえず笑って、こう言った。

「ドクターは老けたね」

途端にドクターからは怒られたので、俺は答えを間違えたらしい。

2,厄介ごとの始まり

*2

両脇を高い建物に囲まれた路地。崩れかけた廃屋ばかりだ。さびれた路地には人気がほとんど無い。

捨てられた都市の跡地、または残骸と言おうか。中央都市の機械化が進み、ネットワークの繋がらない以前の土地は人が離れて捨てられていった。

便利に機械化された都市は、メインのコンピューターによって管理統制されている。メインコンピューター〈マザー〉様々ってとこだ。

ここは道を歩かなきゃならない。健康には良いだろうが、そんな酔狂な物好きは滅多にいない。

健康志向の奴らなら、それ専門の施設へせっせと通って汗を流すだろう。よほどの貧乏人でなければ。

何故わざわざこんな所に来たかというと、依頼人に会うためだった。待ち合わせ場所にここを選んだ理由は、人気が無いことと、最悪の場合の逃げ道が確保できているからだ。

俺達のような〈はぐれもの〉には秘密の抜け道がある。だからこそ政府の規制から逃れて、好き勝手できるわけだ。

指定の場所へ向かっていたら、ばたばたと慌ただしい足音が聞こえてきた。怪訝に思った矢先、路地の角を曲がってきた少女とぶつかった。

よろめいた少女をとっさに手で支え、大丈夫かと言おうとしたら先に彼女の方が口をきいた。

「私を助けなさい!」

少女のあげた第一声が、これだった。

俺はきょとんとして、気の強そうな少女を見つめた。なんのことはない、俺の依頼人だった。

少女はさらに声を荒げて怒鳴ってくる。

「ボケッとしてないで!」

彼女の剣幕に押されて、一瞬何と言葉を返すべきか迷った。

「助けるって……」

言葉を続ける前に、奥の路地から人の足音が近づいてきた。三人だ。黒スーツの屈強な男達が路地の角から現れ、こちらに眼を向けて止まる。

彼女が俺にだけ聞こえるように低く囁いた。

「捕まったら殺されるわ」

一人の男が前に進み出て、俺の後ろに隠れる彼女に声をかける。

「大人しく来い」

「いやよ!」

俺は内心、溜息を吐いた。

男は俺に視線を向け、威圧的な声を出した。

「貴様。そいつを渡せ」

ちらりと見ると、彼女は真剣なまなざしで見返してきた。

俺は男の方に顔を向けて、肩をすくめた。

「あいにく、こっちも仕事なんだ」

俺はそう言って、廃屋の壁にある小さな扉を思いきり蹴りつけた。公共のゴミ捨て口だ。派手な音をたてて、外れた扉が地面に転がる。

あっという間もなく少女をゴミ入れ口の中に突き飛ばし、自分もそれに続いた。

慌てて男達も追おうとしたが、がたいの大きなあいつらには通れない。奴らは悪態を吐くしかないだろう。

落ちた所は滑り台のようになっていて、地下へと長く続いている。少女は悲鳴をあげ、急な下り坂に眼が回っているに違いない。だが、俺の知ったことではない。

前方に光が見えてきて、やっと出口に到着した。急なスピードのまま外へ放り出されたが、ボフッという音と共に柔らかい物の上に着地した。

くらくらする頭を持ち上げて、辺りを見回す。あらかじめ用意しておいたマットに落ちたので、無傷で済んだ。

壊れた機械の残骸、ちぎれたチューブ等ガラクタばかりが積まれた汚い所だ。ここは機械のゴミ捨て場。住人が去って廃墟となった都市のゴミ箱だが、比較的新しそうなゴミもある。

ゴミを無断投棄する輩によって、ここは今も使われているのだ。中には直せば使える物もあるので、俺達やドクターで有効に使わせてもらっている。

少女は不快の念を抱いたのか、眉をひそめている。

俺はぶるっと頭を振った。

「ケガはないか?」

少女は無言で頷いた。落ちたショックで呆けているのかもしれない。

立ち上がってほこりを払い、手を差し出した。少女はためらいがちに手を握り、起き上がる。

「ええ、平気よ」

「出口はこっちだ」

少女の手を握ったまま、足場の悪いがらくた置き場を先導していく。少女は素直に従った。

少しの間をおいて、少女が話しかけてきた。

「ねえ」

「うん?」

「あなたが、私を助けてくれるの?」

少女が不審な眼で俺を見上げる。

まあ確かに。俺の見た目は優男だし、彼女には頼りなく映っているのだろう。

「依頼人は守る。俺の名は、ザクロ」

「カルアよ。あらためて、よろしくお願いするわ」

「よろしく、カルア。とにかく、俺のうちで事情を詳しく聞こう」

俺はニヤリと笑ってみせた。友好を示そうとしたつもりだが、カルアには少し戸惑われた。

カルアを連れて帰ると、キャットの機嫌が急に悪くなった。少女であろうと、女を連れてきたことに怒っているようだ。しっぽを立てて、つんと逃げてしまった。

「キャット。すねないでくれよ」

「すねてないわ」

とげのある声が返ってきた。俺はもう苦笑するしかない。

「ほら。お前のバッテリーも調達してきたんだぞ。機嫌直せよ」

「知らないわ」

「彼女は、依頼人なんだからさ」

「そんなの分かってるわよ」

キャットは遠巻きに座り、俺を睨んでいる。そっとしておいたほうがいいようだ。

「ここに座りな」

と声をかけると、カルアは言われるままソファに座った。よく見れば綺麗な顔立ちの少女だ。背中まで届く真っ直ぐな髪、アーモンド形のぱっちりした眼、細い手足、お人形さんのような愛らしさがある。

「大した物がなくて悪いな。りんご食うか?」

カルアは首を横に振った。俺は真っ赤なりんごを手に取り、くるくると回した。

「さて、事情を説明してもらいましょうか」と棘のある声でキャットが言う。

カルアは膝の上でこぶしを握り、震える声で喋り始めた。

「お父様は、私を殺そうとしてる。私が邪魔になったから。だから私は、逃げてきたのよ」

「代わりの人形の方が可愛いからって、娘を殺すのか?」

「そうよ。お父様はもう私なんていらないのよ。代わりの人形がいるから」

「それで、人形を壊せば丸く収まるってのか」

カルアは押し黙った。彼女自身、そんなに単純に物事が収まるとは考えていないはずだ。

「他にどうしろと言うのよ」

カルアがぽたぽたと涙を流したので、それ以上は何も言えなかった。キャットが困ったように俺を見ている。俺は手にしたりんごをかじった。

カルアが泣き疲れて眠ってしまったので、ベッドに運んで寝かしてやった。キャットにお守りを頼んで俺はギドの所へ行った。頼んでおいた情報が手に入るはずだ。

今度は盛大に扉を叩いてやった。ギドは「ひゃはあっ」なんて大げさな声を上げて、狭い部屋の天井に頭をぶつけたようだ。いい音がしてた。

「も、もっと静かに、た、訪ねてくれよ」

半泣き状態でギドが恨めしげな声を上げている。

「頼んでおいたデータ、調べはついたんだろ」

「あ、ああ」

ギドは、かさこそと周囲をあさって何とか目当ての物を探し出したようだ。ドクターといいギドといい、部屋をきちんと片付けろと言いたい。まあ、無理だろう。

「こ、これだよ」

「助かるよ」

データチップを受け取って、ギドにお礼の紙袋を渡した。

ギドは背を丸めて中身を覗きこんだ。びりびりと紙袋を破いて、じっと物を見つめている。

蜂蜜の瓶。ギドの大好物だ。いつもの無表情だが、嬉しそうに眼が輝いていた。わざわざ足を運んで買いに行ったかいがある。

「じゃあな。また次、よろしく」

ギドの嫌そうな顔がちらりと見えた。

家に帰ると、カルアはまだ寝ていた。

俺はキャットと一緒に、ギドからもらったデータを見た。

「へえ。でかい会社らしいな」

金持ちだろうとは予想していたが、カルアはなかなかのお嬢様だった。

特定の人間そっくりのアンドロイドを作れるのは富裕層しかいない。それは違法だからだ。金に物を言わせて陰でこそこそ作る輩は、今も昔も一定層はいるらしい。だから後を絶たない、困ったものだ。

「一人娘、カルア。社長の愛娘。……変ね。これだけ娘を愛していて、思い通りにならないだけで殺そうとするの?」

「さあなぁ。俺には理解できないな」

ギドの情報には、カルアが入院した時の内容も入っていた。入院記録など個人情報は電子データに保管され、本来ならば厳重に管理されているのだが……さすがギドだ。欲しい情報はきっちりおさえてくれている。

チップに詰め込まれた情報を見ていくうちに、キャットが不安げな声をもらした。

「ねえ、ザクロ。気がついた?」

「んあ?」

機械に映し出される文字と映像に眼を向けたまま、俺は気のない返事をした。キャットが言いたいことを、俺も何となく感じていた。

「あの子の退院記録が見当たらないんだけど」

「ああ」

「入院の記録があるなら、回復した後の退院記録もあって当然よね?」

キャットが言いよどんだので、俺がその先を続けた。

「カルアは退院していないってことだろ。そして」

寝ているカルアに視線を向けた。彼女は何も知らぬ顔で、眼を閉じている。

「彼女は、本物じゃない」

***

紅い夢だ。

世界が赤く染まる夢。

どうして、どうして……繰り返される疑問の声。

この声は自分だ。

どうして?

どうして、こんな夢を見なければならないのだろう。

自分は……なのに。

閉じたまぶたに、ざらついた何かが当たる。眼を開けると、緑色の瞳がこちらを覗きこんでいた。

「なんだ、キャットか」

キャットはムッとした様子で睨み返してきた。

「なによ、失礼な言い方ね。心配してたのに」

「心配?」

「うなされてるように見えたのよ」

「うなされる? 俺が?」

キャットになめられたまぶたをぬぐいながら、つい苦笑がもれた。ふんっと言って、キャットは俺の体から下りた。どうも俺は彼女を怒らせてばかりだ。

「あの子はどうしてる?」

カルアのことを聞くと、キャットは渋い顔をした。

「起きてるわ。寝たふりしてるけどね」

それを聞いて、俺は声を小さくした。

「ドクターの所へ行って、あの子を診てもらおうか」

ソファから起き上がって時計を見た。まだ夕方だ。今から行っても遅くない。どうせ地下のあなぐら暮らしじゃ、時間が夜だろうと昼だろうと大して関係ない。

「なんて言って連れて行くのよ」

「そこなんだよなぁ」

まさか、あんたが人間かどうか判断するために医者に診てもらうとは言えない。彼女は自分をオリジナルだと信じて疑っていない。

「どこかケガしてないか診てもらうってことで」

「とってつけたようね」

キャットが、あからさまに大げさな溜息を吐いた。勘弁してくれ、俺は役者じゃないんだから。

もっともらしい理由はないものかと、あれこれ考えてみるが良い案を思いつかない。ふいに物音がして振り向くと、仏頂面のカルアが立っていた。

会話を聞かれたかと思い、俺とキャットは息をのんだが、ここで慌ててはいけない。俺は努めて何気ないふうに声をかけた。

「よく眠れたか?」

「いいえ、最悪よ。あんな安物のベッドじゃ寝心地が悪くて眠れないわ」

キャットが怒って文句を言いかけたので、すばやく捕まえて口を塞いでおいた。おかげで噛みつかれた。

「そりゃあ、悪かった」

俺としては、最大限の努力で友好的な笑顔を作ったつもりだ。カルアは気味悪そうに俺を見ていたので、どうも失敗したらしい。

「あんた、腹は減ってないか?」

カルアは怪訝な様子で俺を睨んでいる。

「ここには、まともな食料がない。俺の知り合いの所へ行けば、あんたの食える物があるはずだ。そいつは医者でさ、俺のケガを診てもらいに行くついでになるけど」

キャットが呆れたように俺を見ている。そんなに俺の言い方はわざとらしかったのか? 俺は、絶対に役者にはなれないだろう。ま、なる気もないが。

「いいわよ」

意外にもカルアはあっさりと承諾した。だが、俺を鋭く睨んで、怒気のこもった声で言った。

「あなた、言葉がなっていないわ。仮にも私は依頼主よ。あんた、なんて呼び捨てにしないで」

「あ、ああ、分かった」

「分かりました、よ。言葉に気をつけなさい」

俺の腕の中でキャットが身動きしたので、黙らせた。さらにまた噛みつかれたが、ペット用ロボットの牙は傷つけられないようになっているので痛くない。

俺は、できるだけ丁寧な仕草と声で答えてやった。

「わかりました、カルア穣」

3,ドクターは苦労性

*3

カルアを連れて行き、「飯を食わせてくれ」と言うと、ドクターはあからさまに不愉快な顔をした。ぼさぼさの髪をぐしゃぐしゃとかいて、じろじろとカルアを眺めた。

カルアは不機嫌な顔でドクターを睨み返した。

「ザクロ、僕の所まで問題事を持ち込むのはやめてくれと」

「何度も聞いてるよ」

ドクターが恨めしそうな顔で見てくるのを、俺は知らぬふりで眼をそらした。

「まったく、君は。どうやったら、あれがこうまで変わるんだか」

ドクターはぶつぶつと文句を言いながら、ガールに手短に用件を伝えていた。ガールはすぐさま承知して、奥へ引っ込んでいった。

「カルア穣、こちらがドクター」

俺が紹介すると、ドクターは「教授だ」と小さな抵抗を示したが、あっさり無視する。カルアは、つんとすまして返事もしない。

「ドクター、このお嬢様が今回の依頼主なんだ」

ドクターは不機嫌にパイプをふかしながら、カルアを睨んでいる。決して友好的とは言えない空気だ。

「その煙草、やめていただけない? 今時、そんな古臭い物を吸う人なんていないわ」

愛用のパイプをけなされて、ドクターはかちんときたようだ。嫌がらせのように、煙をすぱすぱと吐き出した。

俺の肩に乗るキャットが、呆れて二人を眺めている。

「どっちも子どもねえ」

キャットの呟きを聞いたのが、俺だけで良かった。聞こえていたら、さらに事態が悪化していただろう。

タイミング良くガールが現れ、食事の用意が出来たことを知らせてくれた。

カルアはつんと澄まして、ガールに案内されて行く。

その姿を見送るドクターの顔が面白かったので、俺とキャットは退屈しなかった。視線に気づいたのか、ふいにドクターがこちらを睨んできた。俺とキャットは眼をそらした。

ドクターのあからさまな溜息が聞こえた。

「それで、あのお嬢さんはどうしたんだい?」

「今回の依頼主なんだ。ちょっと気になることがあって、ドクターに診てもらいたくてね」

俺は、カルアについての件をざっと説明した。

「そりゃあ、スキャンして体の中を見ればすぐ分かるだろうけどね。いいか、僕の所へ問題を持ち込むのは……」

「はいはい、今回ぎりにするよ」

「と言いつつ、何度破ってきたと思ってるんだ!」

「通算四十九回」

「次で、五十回記念ね。お祝いする?」

「もしくは慰労祝い?」

俺とキャットの会話に、ドクターはくわえたパイプを吐き飛ばす勢いで怒鳴った。

「いちいち計算しなくていい! 君達は反省する気がないんだろ!?」

「あら、悪いとは思ってるのよ。だから慰労会をしましょうかって」

「ドクターは何が食べたいんだ?」

ドクターは頭を抱えて、髪をくしゃくしゃとかいて「ああ~もう」と嘆いている。大げさだとは思うが、それを言ったらまた怒鳴られそうだったので黙っておいた。

俺達なりに気を遣っているつもりなのだが、彼にとってはそうでもないらしい。人間とは複雑なものだ。

突然、ガシャーンという景気のいい音に、俺達はぎょっとして振り向いた。派手な音は、ガールとカルアが行ったキッチンの方で鳴っている。

慌てて駆けつけると、カルアが料理の皿を床にぶちまけて暴れていた。テーブルクロスを投げ、床に散らばる料理の残骸を踏みつけている。無惨だ。憐れな鶏肉が、潰れて泣いているようにソースを滴らせていた。

隅っこでは、ガールが棒のように突っ立っている。被害を避けるために、ドクターお気に入りのカップだけは彼女の手に保護されていた。その点は、さすがだ。

料理や食器に怒りをぶつけているカルア。

ちらりと横を見た。傍にいるドクターは、あまりのことに呆然としているようだ。ぽかんと口を開けていたと思ったら、みるみる顔色が変わった。

お、これは怒ったかな。と思ったら、ドクターはつかつかとカルアの方へ歩み寄った。

カルアの片腕をつかみ、ぐっと引っ張る。カルアが振り向いた拍子に、頬に平手打ちをした。小気味良い音が響いて、一瞬にして静まりかえった。

「な、なにするのよ!」

「それは、こちらのセリフだ」

ドクターはいつもの野暮ったい雰囲気とは違って、鋭い眼差しでカルアを睨みつけている。彼女は怯んで、何か言いかけた口を閉じた。

「何が気に入らないのか知らないが、食べ物にあたるのは感心しないね。人として最低だ」

きっぱりと言い切った。

カルアは何も言い返せないようだ。ぐっと唇を引き結び、肩をわななかせている。震えているのは羞恥心のせいか、怒りのためか分からない。

ドクターが手を離すと、カルアはわっと泣き崩れた。料理の残骸に囲まれて、両手に顔を埋めて泣いている。

泣きたいのは、どちらかといえばドクターの方だろう。食器は割られて、せっかくの料理も台無しだ。

いや、本当に泣きたいのは、床に捨てられた料理の成れの果てか。

足下で、キャットの溜息が聞こえた。

「慰労会には、食器を贈った方がいいかもね」

「賛成だ」

結局カルアの診察はできなかったが、彼女の行動が十分に物語っていた。

カルアは人間じゃない。

だから、食べられなかった。彼女自身それとなく気づいているのだろう。

そして、食事が決定打になった。あの時のカルアはそれを認めたくなくて、料理に八つ当たりしたのだろう。

自分がアンドロイドだと分かった瞬間、彼女が何を思ったのかなんて俺には想像できない。する気もない。

あれからカルアは散々泣いた後、急に機能停止して倒れた。人間で言う「緊張の糸が切れた」というやつか。感情の数値が乱れてショートを起こしたようだ。

ドクターの部屋はめちゃくちゃで、居座るのは何となく悪い気がした。俺はカルアを背負ってさっさと退散した。どうせ片付けるのはガールだろう。

カルアをベッドに寝かせて、部屋を離れた。

ソファに寝転がって、リンゴをかじる。ああ、自分のねぐらが一番だ。

リンゴを噛んでいると安心する。俺が唯一食べられるものはリンゴだけで、他は消化されない。

何の理由か知らないが、俺を作った奴はリンゴだけは食べられるように設計していた。不可解ではあるが、悪くはない。食べるという動作を、俺は気に入っている。

天井を見上げてリンゴをかじりながら、頭の中で情報を処理していく。

……さて、どうしたものか。

「ねえ、ザクロ」

俺の腹の上に丸まって、キャットがしっぽを揺らした。

「あの子を助けても、たぶん報酬はもらえないわよ」

「たぶんじゃなく、確実にないだろうな」

「でも、助けるんでしょう?」

俺は何も言わなかった。

キャットは、長く溜息を吐いた。

「あなたのそういう所は嫌いじゃないわよ」

「俺も」

キャットの毛を撫でながら、俺は苦笑した。背中の曲線も美しく、手触りも最高の毛並みで、文句なしの美猫だ。もちろん中身も。

「キャットのそういう所が好きだ」

ふふんと、照れたように鼻を鳴らす音が聞こえた。

眼を閉じた。思考の整理をするためにも、休息が必要だ。

ふと眼を覚ましたら、カルアの顔が眼の前にあった。真上から覗き込んで、俺の顔をしげしげと見つめている。

純粋な好奇心の眼差しを向けられて、こちらの方が戸惑ってしまう。

「どうしたんだ?」

寝転んだまま尋ねたら、カルアは少し不愉快そうに顔を歪めた。無礼だとでも言いたいらしい。

「悪いね。起きてすぐには動きづらいんだ」

腹の上にいたキャットは、もういなかった。自分の寝床に戻ったのかもしれない。

カルアに見つめられ、どうにも居心地が悪い。彼女が視線を外した。何か言おうとして、迷い、言葉を探しているようだった。

俺がのろのろと起き上がった頃、ぼそりと口にした。

「ここには女の人がいるの?」

質問の意味が理解できず、何と答えようか一瞬迷った。

「キャットがいる」

「それは猫でメスでしょう」

キャットが聞いたら、牙をむいて怒っただろう。俺は反射的にキャットが近くにいないか探した。幸い、まだ寝ているようだ。

「何でまた、そんなことを聞くんだ?」

「クローゼットに女物の服があったわ」

ああ、あれかと独りごちた。

カルアが怪訝そうに見つめてくる。

「まさか、あなたが着るの?」

さすがに驚いた。思わず「冗談だろ」と言った自分の声に、さらに驚いた。

どう説明しようか考え、頭を働かせている間に、髪の毛に手が伸びた。ぼりぼり頭をかき、ドクターの癖が移ったことを意識した。

ドクターの心労が少しだけ分かった気がする。

「あれは、俺の物じゃない。ロゼの服だ」

「あなたの恋人?」

「違う。相棒だ」

カルアは疑うような眼つきで見ている。

まったく冗談じゃない。

「勝手に家探しするなんて、お嬢様が聞いて呆れるね」

カルアの頬がさっと朱に染まる。

「ち、違うわ!」

「何が?」

「私はただ……」

そこで、カルアは言葉をのみ込む。

「何を探してた?」

俺としては、できるだけ穏やかに尋ねたつもりだ。

カルアは何も言わない。困ったように視線をさまよわせ、うつむいてしまった。

大方、銃を盗むつもりだったんだろう。それ以上は聞かずに、俺は立ち上がって伸びをした。

「その、ロゼっていう人も、ここに住んでいるの?」

カルアは、俺の質問をごまかそうとして、さっきの話を無理矢理出してきた感じだ。

俺は素っ気なく答えた。

「いや、今は居ない」

「ふられたの?」

どうして、そういう話にしたがるのかが分からない。

「だから……」

違うと言いかけて、言葉を濁した。「ふられた」という単語の意味を考えてみる。

ロゼとの記憶が甦る。彼女に叱られたことばかり思い出されるのが、我ながらどうなんだと思う。

最後に会った、彼女の顔が浮かぶ。

奇妙に晴れ晴れとした顔をして、眩しそうに微笑んで、その眼が表情と裏腹に暗かったのを覚えている。

ロゼが、俺とキャットの前から姿を消した理由を、俺達は未だ知らない。分からないままだ。

カルアの言う「ふられた」という言葉が、「捨てられた」という言葉に変わる。

俺達はまた捨てられた?

「ちがう!」

思わず出た声に、カルアがびくりと身をすくめる。

俺はハッとなって、落ち着こうとソファに腰を下ろした。頭の中に浮かぶ単語を消そうと、額を押さえて眼を閉じる。

自分が混乱しているのが分かる。

カルアが怯えているのが分かる。

なぜ自分が混乱しているのかが分からない。

記憶と感情の回路がごちゃまぜになり、処理しきれなくなっているのが分かる。

ふっと頭に浮かんだのは……ロゼのことが分からない、だった。

だめだ。落ち着かなくては、と自分に言い聞かす。

ふいに、首筋に柔らかな毛の感触と小さな重みを感じた。頬にざらついた舌が触る。毛が肌をくすぐってくる。

俺は顔を上げた。

「重いよ、キャット」

「レディに失礼ね」

わざと怒ったようなキャットの声を聞いて、気分が少し和らいだ。

「急に怒鳴って、悪かった」

視線を向けると、戸惑うカルアの顔が眼に映った。

ばつが悪い思いで、笑おうとしたら失敗した。口元が歪んだ。カルアの表情は硬いままだ。

キャットを膝にのせて、なめらかな毛並みを手で楽しんだ。キャットは心配そうに、ちらりと見上げてきた。

かすかだが、笑うことができた。

もう大丈夫だと眼で合図を送ると、キャットは満足そうに眼を細めた。

カルアを見ると、まだ少し怯えているようだった。

俺はニッと笑って見せた。

「あんたの望みを叶えてやるよ」

「え?」

「依頼を受けるってことさ」

カルアが眼を見開いて、俺をじっと見ている。

「偽物を消してやるよ」

カルアはちっとも嬉しそうな顔をしなかった。

「ギド。急ぎで一つ、調べてほしいんだけど」

扉を開けてから思い出して、軽くノックをしてやった。

ギドは「うひいっ」と奇妙な声を上げて、おたおたしていた。恨めしそうに睨んでくる。

「この前の件で、追加で調べてほしいんだ」

「じ、時間が……」

「早急に頼むよ。また差し入れるからさ」

ギドは「ああ……うう」と情けない声を出している。悩んでいるのかもしれない。

「ちょいっと、ここに用があってさ。入り込めないかな~と思ってね」

ギドの疑うような眼つき。そりゃあそうだ。

手を合わせて頭を下げた。ちらっと眼を上げたら、ギドは挙動不審に眼を泳がせている。どうしようか迷っている時の癖だ。

「この通り頼みます。マザーにアクセスすれば簡単に分かるだろ?」

「うう……それは、そうだけど」

おどおどしたギドの様子は、何かに怯える小動物のようだ。決して可愛らしい、とは言えないけれど。

「ま、マザーは、便利屋じゃない」

ギドのたどたどしい言葉が続く。

「マザーは……こ、怖い」

俺にも、ギドの言いたいことは分かる。

「俺もさ」

ギドがぎょろりとした眼で見つめ返してくる。

俺はちょっと笑ってみせた。

「どんな所でも、一番のボスっていうのは怖い存在に違いない」

4,二人のカルア

*4

「まるで蟻の巣みたい」

カルアがぼそりと呟いた。

さっきから、あっちやこっちと入り組んだ通路を進んでいる。下水道や配電室や、何やかんやの地下通路は迷路みたいなものだ。

「こんな地下で生活なんて……」

もちろん違法だ。ちょっとした細工で、抜け道なんていくらでも作られる。

「あのドクターとかいう人や、あなた以外にもまだ地下に暮らす人はいるの?」

ふと、ギドの顔を思い浮かべた。他に積極的な交流は少ないが、俺が把握している数よりも実際は多いのだろう。

「こんなことをして、捕まらないの?」

俺はニッと笑ってみせた。

「ボス……もとい、神様のご加護ってやつさ」

「神、さま?」

カルアは不思議そうに小首をかしげた。俺の口からそんな言葉が出てくるなんて、思いもよらないと言いたげな顔だ。

「何にしろ……警察が無能ってことね」

俺は黙って肩をすくめた。

「なんでこんなモグラみたいな真似……最悪だわ」

蟻の次はモグラときたか。

カルアはぶつぶつ文句を言っている。

「真っ正面から堂々と行ったらすぐに捕まるだろ?」

「これじゃ、こそ泥みたいじゃない」

今時言うのだろうか、こそ泥って言葉は。ふと、どうでもいいことを考えてしまった。

「まさか、ここを使って盗みに入ったりなんて……」

「してない」

即答した。

「確かにやれるかもしれないけど、それはルール違反になる。俺達が地下に居られるのは、あくまでーー」

言いかけてやめた。余計なことを喋りすぎないよう、口をつぐんだ。

「あなたのボスって、誰なの?」

無視した。答える気はない。

「あなた達のボス、って言ったらいいのかしら? 外の眼をごまかして地下にいられるのは、どんな理由が……」

振り返り、カルアの鼻をきゅっとつまんでやる。彼女は驚いて、一瞬言葉を失ったようだ。

「お喋りはそこまで。他人の事情に、あんまり首をつっこむものじゃない」

カルアは顔を真っ赤にして震えている。怒っているのかもしれない。

鼻から手を離して、カルアに背を向けた。しばらく黙々と先へ向かう。

ギドからもらった情報を信じて、進むしかない。もし何か不都合なことが起こるとしたら……

「ここだ」

パイプ管を叩くと、高い音が響いた。

「あんた……カルア嬢の自宅に繋がってる」

「まさか、これを通るの?」

パイプ管をしげしげと見つめて、カルアは顔をしかめた。

「まさか! こっちの通気孔を通るのさ」

「やっぱり泥棒みたい」

カルアは愚痴っていたが、観念して背後をついてくる。携帯ライトの明かりをたよりに、薄暗い通路を進む。狭いので這うのは仕方がないが、彼女には不満だろう。

カルアが低い声でささやいた。

「こんな所を通っても、セキュリティに引っかかるわ」

「そこは大丈夫。ちょっとした裏技を使っているからね」

室内地図の情報を確認しながら、カルアの自室へつながる通路を選ぶ。偽物はそこで、カルアの代わりに生活しているらしい。

目星のついた場所で、通気扉の小さな窓を覗いた。薄暗くて見にくい。人の気配は感じられない。

目的地に違いはない、はずだ。

とにかく下りてみよう。

狭い通気孔から出るのは、何だか虫か蛇になったような奇妙な気分だ。

床に足をつけようとしたら、思いがけずツルツルしていた。踏ん張ろうにも、何かを踏みつけて足がすべった。

頭をぶつけた鈍い音と、派手な水音が立った。突然のことで、自分が何をしたのか分からない。

髪から水がしたたり落ちる。全身ずぶ濡れだ。

パッと部屋が明るくなり、室内がよく見えるようになった。

浴室に下りたらしい。どうやら俺は、転んで浴槽の水に落ちたようだ。

明かりがついてすぐに、ドタドタと住人も駆けつけた。いつか見た黒スーツの奴らだ。

通気孔から、カルアの怒りの声が聞こえてきた。

「どうしてくれるのよ!」

俺を心配する気はさらさら無いようだ。

「一つだけ言えることは」

顔にかかる濡れた髪をはらって、軽く溜息を吐いた。

「……神様のイタズラってやつだな」

まったく、ギドの言うとおりだ。

マザーは怖い。

この状況を仕組んで、高見の見物と楽しんでいるのだろう。そうそう都合良く協力はしてくれないわけだ。

「貴様。何者だ!」と、言われるのかと思いきや、問答無用で飛びかかられた。

黒スーツの男達は、即座に敵と見なして排除しに来た。まあ、当然だろうな。

俺だって、ぼんやりして捕まるのはごめんだ。

まず向かってきた男の頭を押さえて、浴槽に落とした。そいつを跨いで、次に来た奴の腹に頭から突っ込んだ。

不自然に硬い体だ。防弾服という感じではない。

こいつら、そうか。

不自然な動きに、人間じゃないと分かる。

背中にこぶしを下ろされ、ぐうっと変な声がもれた。床に顔がつき、男の足下を見つめた。

カルアの息をのむ声が、かすかに聞こえた。

頭をつかまれ、体が引っ張られる。軽々と宙づりにされて、呻いている自分は格好良いものじゃない。

「目的は何だ」

無機質な声だ。能面みたいな顔が眼の前にある。

俺は不敵に笑んでみせた。

頭にぐっと力を入れられた。痛みに思わず声がもれる。

「目的は……」

男の脇腹に、こぶしのお返しを食らわせた。案の定、俺の力ではびくともしない。

「こいつをくれてやることだ」

片方のこぶしを突き出す。今度は、隠し持ってていた銃をお見舞いしてやる。

さすがに効いたようで、男はぐらりと体勢を崩した。頭から手が離れ、床にどっと倒れた。

浴室の入り口に、もう一人立っている。そいつの腹にも一発当てると、無言で崩れ落ちた。

カルアの悲鳴が上がり、振り返る。

浴槽に沈めたはずの奴が、カルアを人質にして立っていた。自分の甘さに、内心舌打ちした。

カルアは震えながら、俺を睨んでいる。

「銃を捨てろ」

手を離すと、銃は鈍い音をさせて床に転がった。

俺は、男とカルアを見つめた。

カルアは首をしめられて身動きできない。男は、他の奴らと同じように無表情で立っている。

「目的は何だ」

同じ問いだ。

俺が黙っていると、カルアの首をしめつけて見せた。苦しげな声がもれる。

「やめなさい」

カルアの声がりんと響いた。

ただし、声のした方は浴室の入り口で、俺の背後からだ。

「その子を離しなさい」

男は言われたとおり、カルアの首にかけていた腕をほどいた。自由になったカルアは咳きこんだ。

振り返ると、カルアが立っていた。

咳きこむ彼女と全く同じ容姿で、違うのは着ている服くらいだ。首に黄色いチョーカーを巻き、同色のワンピースを着ている。

「その人達は、私に会いに来たの。いわばお客様よ。U―〇三、そこに倒れているのを片付けてちょうだい。私達だけで話したいの」

命令された男は倒れた仲間を引きずり、部屋を出て行く。

「こちらへどうぞ。ゆっくりとお話しましょう」

もう一人のカルアは、余裕の笑みを浮かべて俺達を歓迎した。嘘くさい微笑みは、何を考えているのか分からなかった。

カルアの部屋は、淡いピンク色の可愛らしい内装だった。棚の上に置かれた写真立てには、カルアと父親の姿が写っている。

ふと気づいた。年頃の娘の部屋にしては違和感がある。

部屋が殺風景なのだ。何かしら飾る物があるのが普通なのではないか。この部屋には、そういう物がない。

飾られているのは一つの写真立てくらいだ。

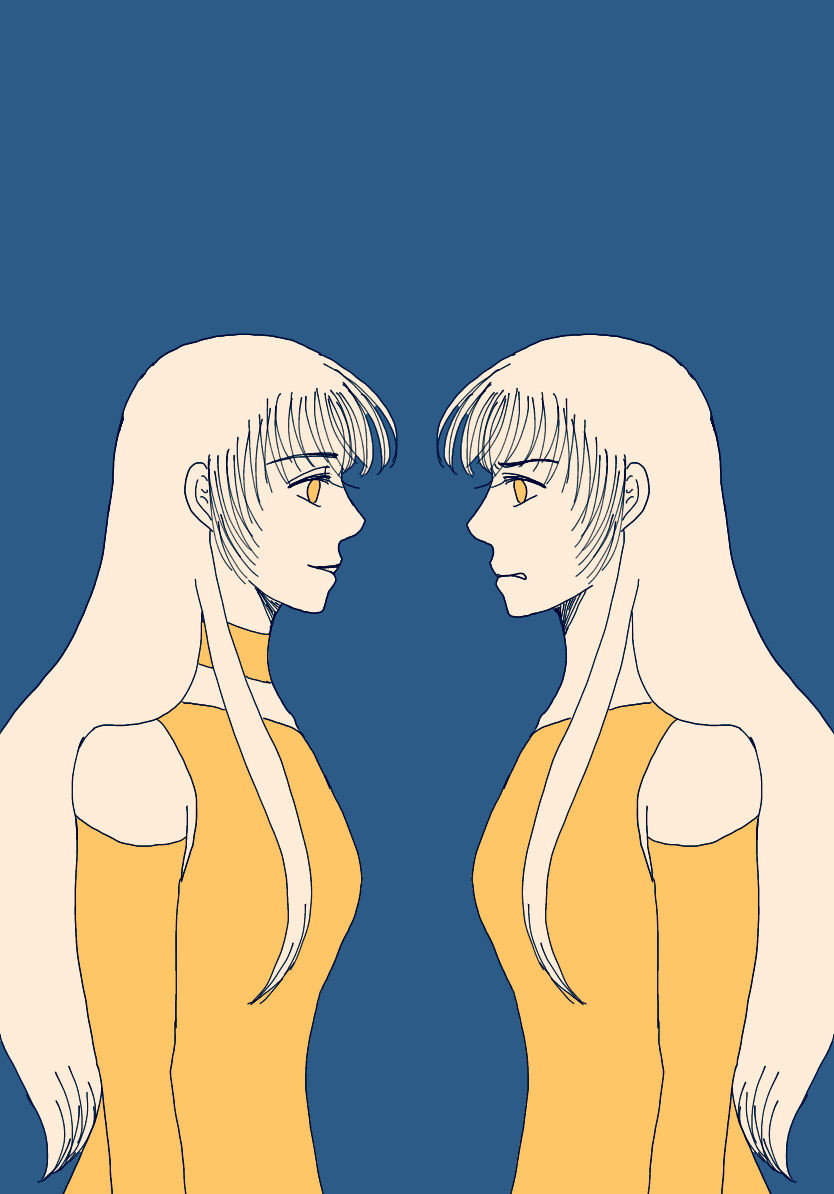

俺とカルアは隣同士、ソファに腰かけた。小さな卓をはさんで、もう一人のカルアと向かい合う。

「飲み物をお出ししたいところだけれど、必要ないわね」

眼の前のカルアが優雅に微笑んだ。

隣のカルアを盗み見ると、不機嫌な面できゅっと唇を引き結んでいる。

同じ容姿で、これだけ印象が違うのは不思議だ。

俺の隣にいるカルアが苛々しているのを感じる。両手をこすり合わせたり、握ったりと落ち着かない様子だ。

一方、正面に座るカルアは、余裕たっぷりで笑んでいる。

俺はといえば、この状況に少し戸惑っていた。

二人のカルアを見比べて、どうしたものかと考える。

「ええ~と……俺達が何の目的で来たか、分かるのか?」

「ええ。私を殺しに来たのでしょう?」

あら、壊すの間違いね、と屈託なく笑う。

「同じもの同士、考えていることは分かるわ」

「な! 偽物のくせに、偉そうに何を言ってるのよ!」

「そうね。本物のカルアに似せたアンドロイド……あなたと同じ物よ」

カルアが互いに見つめ合う。

「私は、カルア―2型。そして、あなたはカルア―1型。カルアの記憶と感情を埋めこんだ試作品よ」

カルアはぐっと言葉につまって、憎々しげにカルアを睨んでいる。

「分かっているでしょう? 自分が偽物だと」

優しげな顔で語りかけながら、眼の前にいるカルアはどこか嘘くさい。

俺の隣で震えているカルアの方が、何となく親しみを持てる。情が移ったとでもいうのか。

「あなたは偽物でしょうけど。私は、本物よ!」

カルアが怒鳴る。ただし、カルアと視線を合わさず、うつむいている。

「そうね。あなたが一番、本物に近いのかもしれないわ」

ふっと自嘲的に微笑んで、正面のカルアが呟いた。

「オリジナルのカルアは何から何まで厳しく管理されて、自由が全くなかったわ。世間では愛娘で溺愛されて……なんて見られても、ようは都合良く何でも言うことを聞く、良い子のロボットみたいなもの」

うそ寒い笑みを浮かべるカルアは、何だか気味が悪かった。

「あなたのように、思いきり自分の感情を表に出すことなんてできなかった。そんなふうに怒ったり、叫んだりなんて……良い子の仮面を捨てた、本物のカルアは今のあなたのような感じなのかもしれない」

そうだ。カルアは怒ったり泣いたり、感情の起伏が激しくて、その時の気分がすぐ顔に表れる。

俺が見てきたのは、そんな素直で幼いカルアという少女だ。

俺の向かいに座るカルアは、見知らぬ少女に思える。それは、嘘で固めた仮面をつけているからだろう。

「カルア―1型は、オリジナルの性格を反映しすぎてしまったようね。そのため、扱いづらいという理由で廃棄された。次に作られたのが、2型の私」

「気になる点があるんだが」

「何かしら」

「アンドロイド製造において、人間の記憶を植えつけて、その個人そっくりの物を作ることはできないはずだ」

「そうね。特定の個人を作ることは規制されているわ」

ロボット製造技術は進歩して、ほぼ人間そっくりに作ることができる。町中を、人間のふりをした機械が歩いているかも、なんて状況になりかねない。

本物と偽物をすり替える犯罪も考えられる。ロボットの製造規制では、機械であるという目印を見えるようにしなければならない。

例えば、ドクターの所にいるガールなら、眼の色が人間と全く違うから分かりやすい。会話のできるキャットもそうだ。

カルアがチョーカーをはずした。首にはくっきりと、製造番号が刻印されている。

「法律は守らなくては、ね」

にっこりと微笑んで、元のようにチョーカーを巻いた。

「あなたのここと同じね」

カルアが自分の頬を指さして、俺を見つめ返す。

はっと気づいて、左頬に手をやる。いつもの感触がない。貼っていたはずの絆創膏が剥がれていた。

浴室で水をかぶったせいだ。動き回っているうちに、剥がれてしまったらしい。

隣に座るカルアも気づいて、息をのんだ。カルアが何を見て驚いているのかが分かる。

俺の左頬に刻まれたもの。くっきりと浮かぶ〈製造番号〉のバーコードに眼を奪われている。

「そうさ。法律は守らなくちゃな」

俺は皮肉たっぷりに言った。

「規制もあるが、問題はそこじゃない。技術的に、記憶を完全に再生することは難しいはずだ」

「……」

「あんたは、カルアなのか?」

尋ねた時、カルアはうっすらと口元をほころばせた。不気味に静かな笑みだった。

「私が、カルアのふりをしていると言いたいの?」

「たんなる推測さ」

正面のカルアは動じる様子がない。感情が欠落しているのか、諦観しているのか。何を企んでいるのか分からない。

「あなたは偽物よ!」

隣に座るカルアが、声を上げて立ち上がる。

「私のふりをしているだけの、偽物のロボットよ」

「根拠はあるのかしら?」

「私なら……私なら……」

怒りにぶるぶると震えるカルアを、もう一方のカルアは冷静に見つめている。

「本物のカルアなら……その記憶や感情を受け継いでいるならば、私も同じように、もう一人の自分を殺しに来たでしょうね」

カルアは、冷ややかな笑みを浮かべた。

哀れむような眼差しは、自分そっくりな彼女へと向けられている。

「あなたも、私を壊したい本当の理由が分かっているのでしょう?」

おもむろに立ち上がり、カルアが微笑む。震えるカルアを見すえて、笑っていない眼を向ける。

カルアの震えが、怒りとは違うものに変わる。

何かに怯えている。

同じ自分に?

カルアがカルアを見つめているこの奇妙な光景を、俺はただ見守ることしかできない。

「あなたは私で、私はあなたなのだから。何を望んでいるか一番分かっているはずだもの」

「ちがう……私は……」

カルアの瞳が大きく見開かれる。動揺と困惑をにじませて、顔が恐怖に歪んでいく。

「オリジナルのカルアはね」

冷静に、もう一人のカルアが口を開く。

「カルアは、自殺したのよ」

悲鳴を上げて倒れたカルアを、俺はとっさに抱きとめた。ソファに座らせ、揺すったが反応しない。

顔を上げると、冷ややかに自分を見下ろすカルアと眼が合った。二人も同じ顔の奴と相手をしていると、何だか訳が分からなくなってくる。

「病気入院じゃなかったのか」

「正確には自殺未遂。意識が戻らないまま、今も入院中よ」

カルアが偽物に固執していた理由を、何となく察することができた。

「自分を殺したい。その強い気持ちが残っていたから、私を消したいと思っていたようね。彼女の場合、自殺の記憶がないために、偽物が憎いからという理由に置きかえたのかもしれないわ」

俺が考えていたことを、もう一人のカルアが語る。

「私にはカルアの記憶があっても、感情は希薄なようなの。彼女と逆ね。1型のこの子は、記憶があいまいで感情に支配されやすいみたい」

カルアの表情から微笑みが消える。能面のように薄っぺらな顔に、嫌な感じを受けた。

「私がカルアなのか、尋ねたわね?」

「ああ」

「私にも分からないわ。カルアの記憶はあるけれど、彼女の感情に共感も同調もしないの。自殺しようとした強い感情も悲しみも憤りも怒りも……私にとっては一部の情報でしかない。ただ、カルアという役をこなしているだけの存在が、私なのかもしれない」

思わず腕に力が入り、カルアをぎゅっと抱きしめた。

感情のないカルアの瞳が、じっとこちらを見つめている。

「私は本物のカルアではないわ。彼女もそうよ。でも、お父様が求めているのは、聞き分けの良いカルアという娘なの。だから……」

カチッという音が鳴った。

「あなたは、いらない」

カルアの言葉と同時に、激しい衝撃が体中に走る。

一瞬、眼の前がまっ白になって、体が動かなくなった。ソファに仕込んであったのか、電撃ショックのようだ。

遠のく意識の中で最後に見たものは……うすく微笑む、冷たいカルアの表情だった。

5,生まれた理由を知っている

*5

「ザクロ。あら、もう壊れてしまったの?」

これが今、自分が見ている夢だと分かっていた。

「×××、駄目じゃない。昨日直したばかりなのよ。それに、前回は貴女がやったのでしょ」

「ああ、そうだったわね。今度は×××姉さんが遊ぶ番だったかしら?」

「ふうん。大丈夫みたいよ。やっぱり人間のペットより頑丈ね」

「いくら壊しても直せますし」

「本当に、お前は綺麗ね。いじめ甲斐もあるわ」

「もう、殺す心配をしなくていいんですもの」

女達の笑う声が聞こえる。意地が悪く、いやらしい声が。

鈍く光るナイフの切っ先が見える。

ナイフが頬に当てられ、人工皮膚を薄く切られる。傷口から赤い人工血液がゆっくりと流れた。

「本当の人間みたいね。でもね……」

「お前は私達の」

渦巻く嘲笑と、ささやくような甘い声。

「オモチャなのよ」

眼の前が、真っ赤に染まる。

何度も見る、終わらない、紅い夢。

どうして、こんな夢を見なければならないのだろう。

自分は、機械なのに。

眼を開けると、真っ暗だった。ぼんやりする意識で、ここがどこなのか考えた。

どこからが夢で、どこまでが夢だったのか混乱する。

俺は、彼女達にまた壊されたのだろうか……ふとよぎる嫌な想像に、自分でもゾッとする。あれは過去の夢であり、今は全く違う現実なのだと思いなおす。

横向きに倒れている体を起こした。

暗闇の中を手探りすると、硬い物や柔らかい物の感触があった。何かは分からないガラクタの上に寝そべっていたようだ。

「……物扱いか」

おそらくゴミ捨て場にでも放り出されたのだろう。

携帯ライトで照らすと、薄ぼんやりと周囲を把握できた。近くに転がっている物が眼に映る。

古ぼけたクマのぬいぐるみ。オルゴール。人形。どれも思い出の深そうな物に思えた。

俺の尻の下には本がある。本棚の中身を全部ぶちまけたのだろうか。結構な量の本が積み重なっている。

何があるか物色していたら、本がなだれてバランスを崩した。ずるずると流される。

本の海に溺れるのは、今みたいな気分かもしれない。

何気なく手にした本を見る。日記帳のようだ。ぱらぱらとめくって見ると、ところどころのページが破られていて読めたものじゃない。

たぶん本物のカルア嬢が記した物だろう。

本を閉じると、ページの切れ端が落ちた。殴り書きされた短い言葉が眼に飛び込んでくる。

『私はお人形さんじゃない』

ふっとカルアの顔を思い浮かべた。

ここにある物はカルアの私物に間違いない。捨てたのもカルアだろうが、一体どのカルアが捨てたのだろう。

明かりを奥の方へ向ける。周囲を見回し、カルアもここに居ないかと探した。

「カルア。居たら返事しろ」

何の反応もない。

「居ないのか?」

動く気配はない。一緒ではないのなら、彼女はどこへ連れて行かれたのだろう。

もう一人のカルアは自己の感情が薄いと言いながら、最後にはカルアへの敵意を見せていた。あまり悠長にはしていられない。

立ち上がろうとしたら、本に足をとられてよろけた。暗い上に足場が悪いのは歩きづらい。

転んで尻もちをついた。本の上は硬い。人間並みに五感が鋭い俺にとって、これは結構痛い。こういう時は、自分の性能の良さを恨めしく思う。

うずくまって痛みをこらえていたら、足もとから音が聞こえてきた。ピアノの音と歌う声。

ライトで照らして手で探ると、カード型の小さな液晶端末を見つけた。さっき尻もちをついた拍子に、たまたま再生ボタンを押したようだ。歌っているのはカルアだった。

歌い終わると『お父様、お誕生日おめでとう』と、映像のカルアが満面の笑みを向けた。父親への誕生日プレゼントに用意していたものか。書かれた日付を見るとまだ新しい。俺が知るカルアが作った物のようだ。

カルアがこんな風に笑顔を浮かべる姿を見たことがない。俺の記憶では、彼女はいつも不機嫌に怒っている。

俺はその端末を懐に入れて、立ち上がった。

早くここから出て、カルアを見つけなければ。

ふいに頭上から光が下りてきた。最初は細く、徐々に広がっていく光明。

眩しくて手をかざす。

真っ暗の天上に、ぽっかりと四角い穴が開いたように見えた。そこから黒い人影が覗いている。

「ザクロ?」

カルアの声だ。

「居るの?」

「ここに居るぜ」

片手で光をさえぎり、もう一方の手をひらひらと振ってみた。

「動ける?」

「ああ、大丈夫だ。でも、出られそうにないな」

上を見上げて、カルアらしき影に答えた。逆光で表情が見えない。

人影が消えて「待ってて」と声がした。しばらく騒がしい物音が聞こえていた。

「これを使って」

頭上から、細長い物が落とされた。つかんで見てみると、カーテンだか布きれだかを結んで繋げた物だ。

ぐっと引っ張って、片側ががっちりと固定されているのを確認する。慎重に体重をのせて、布の綱をのぼっていく。

たいして深い穴ではなかったので、綱があれば出口までは簡単だった。

「助かったよ」

カルアの表情は硬い。

「ここは、どこだ?」

「私の……カルアの部屋よ。この下はゴミ箱で、決まった時間にゴミを処理するシステムなの。間に合って良かったわ」

運が悪ければスクラップだ。冗談じゃない。

「下に捨てられていた……」

言いかけて、やめた。カルアがどんな思いで捨てたか考えると、聞かない方がいい気がした。

引き上げられた場所は、先程三人で話した居間のようだ。壁に付けられた四角い扉が、開閉してゴミ箱の入り口になっている。

窓にはカーテンを引きちぎったあとが残っていた。

「あいつは?」

もう一人のカルアのことを聞いた。俺がゴミ箱で寝ていた間に何が起こったのか、さっぱり分からない。

カルアが思いつめたようにうつむく。

「分からない。気がついたら、ここのソファに寝ていたの」

俺をゴミ箱へ捨てて、カルアを部屋へ残して、もう一人のカルアは何を考えているのだろう。

「分からなくなったの」

カルアがか細い声を出す。

「私が消したかったのは何だったのか……何が嘘で本当なのか……私は、彼女を壊すんだ消すんだって思っていたけれど。本当にやりたかったことは、自分を殺すことだったのかしら」

わからない、とカルアは呟いた。

「私はお父様に望まれて生まれたはずなのに。私が夢見たのは、お父様に愛される娘であることだったのに。そのためには偽物が邪魔だったから、私は彼女を…………でも、私の望んだことは本当にそれだったのかしら」

カルアは震えている。かける言葉を探したが、何も言わずに彼女の話を聞くだけにした。

「偽物の自分を消すことで、私は、私の存在を証明したかっただけなのかもしれない」

カルアが顔を上げた。

彼女の眼は、俺の片頬をじっと見つめている。そこには、消えることのない製造番号が刻まれている。

「ねえ、あなたは何のために生まれてきたの?」

ふいに俺の方へ話を振られたので面食らった。

自分の左頬に手をやると、いつもの絆創膏の感触がなかった。剥がれたままだと思い出す。

常にあるはずの物がない状態は落ち着かないものだ。かゆくもないのに左頬をかいた。

「俺は」

俺は……彼女達の道具、玩具として作られた…………人のように、人の代用品として、より人間に近く……そして死なないために。生き続けるために。

傷つけても死なない人間として。

「人間に最も近い存在であること。それが俺の初期のプログラム。俺の存在価値、または存在する理由」

「存在証明ではないの?」

「証明は、他者に認めてもらうことを意識している言葉だ。俺の価値は、自分で決める」

「……おかしいわ」

「人間らしく生き続けることが、俺に与えられた目的だ」

「その目的だって、他者によって求められたものじゃないの?」

彼女の言うとおりだった。自分から求めて見出した目的ではない。

初めは、飼い主である彼女達のために。次は、地下に降りてから…………ふと、ロゼのことを思い出した。今の俺があるのも、彼女という存在が大きかったことは間違いない。

「以前はそうだった。今は、俺が求めるもののために生きる」

「生きる? 機械も生きていると思う?」

カルアの質問は、懐かしい記憶を甦らせた。過去の俺も、同じ質問をしたことがあった。

思わず笑みがもれた。

「言っただろ。俺は、自分で決める」

カルアは意味が分からずに、きょとんとした顔をしている。

「俺は生きる。語弊があるかなしかは関係ない。生きていると思うから、そう言っているんだ」

「それって……でも……」

「いいか。こういうのは言ったもの勝ちなんだよ」

「格好良いことを言っているようだけど……たんに偉そうなだけね」

カルアがかすかに笑った。

「なんだか悩んでいる自分が馬鹿馬鹿しくなったわ」

ぎこちないけれど初めて見せた彼女の笑顔。もっと笑っていれば可愛いのにと思う。

「これから、どうする?」

俺の質問に、カルアの表情がきゅっと引き締まる。

「まだ、あいつを壊したいと思うか?」

カルアの表情が暗く落ち込んでいく。考え込んだまま答えが出ないようだ。

「あんたさえ良ければ、俺の所へ居たっていいんだぜ」

カルアが顔を上げ、眼をぱちくりさせる。

「でも……」

「まあ、キャットは怒るかもな」

冗談めかして言った。最初は文句をたれるかもしれないが、あれで面倒見の良いやつだから心配ない。

「あそこらは、俺達みたいな〈はぐれもの〉ばかりが住んでる場所だ。捨てられたもの、追われる身の奴も居るが、身の安全は保証できるぜ。あそこは神様のご加護がついてるからな」

「……神様?」

カルアは眼を丸くして「機械でも神様を信じているの?」と尋ねた。

「人間の神様がいるんだから、機械の神様がいてもおかしくないだろ?」

「それは、あなた達の〈ボス〉ってこと?」

「そうだ」

本当なら、ボスの話を外でぺらぺら話すのはまずい。どこで聞かれるか分からないし、防犯システムに録音・録画される危険もある。

ま、今回は大目に見てもらおう。情報操作はボスと……その下のギドに任せよう。

「あなた達のボスは一体誰なの?」

「今はこれ以上言えない。この続きは、うちに戻ってからにしよう」

「私は行くなんて言ってな……」

「じゃあ、どうする?」

カルアは言葉に詰まって黙り込んだ。しばらくの間、彼女から話し出すのを待つ。

「部屋を見たいわ。私の部屋を、最後に」

居間にある別のドアを開けると、机や棚のある学習部屋に続いていた。中に入って、カルアが絶句している。

本棚には何もない。ぽっかりと空いた空間には、何かがあったような痕跡だけが残っている。

カルアは机の上を撫で、引き出しを開けて何かを探す。だが、どこも空っぽだ。

カルアは困惑した様子で部屋を見回している。

俺は、ゴミ箱の中で一緒くたに捨てられていた物を思い出した。

「探している物は何だ? クマのぬいぐるみか? 本か? 写真か? 日記帳か?」

カルアがこちらへ振り向く。なんで知っているんだと言いたげな顔だ。

「さっきのゴミ箱に落ちてたんだよ、色々と」

カルアの顔色が変わった。どうやら、捨てたのは今ここにいる彼女ではないようだ。

拾った液晶端末を思い出し、それを出そうとした矢先に「変だわ」と、カルアが呟いた。その言葉の意味をすぐに理解できなかった。

カルアはパソコンを開いたが、触っても何の反応もしない。次に、部屋の壁に付いた通信機器をいじくった。

「おかしいわ。動かない。動力を切られてる」

俺も事の異変に気づいた。部屋の照明は点いている。電気系統がおかしくなったのではなく、外界との通信関連の物が動かせなくなっている。

「これと同じようなことが以前にもあったわ」

カルアの声が震えて、様子がおかしい。眼の焦点が合わず、何かに怯えるように体を丸めた。

「私が、自殺した日よ」

はっとして、カルアを見つめた。

自殺した記憶が甦ったのだろうか。カルアはぽつりぽつりと言葉を吐いていく。

「護衛やお手伝いのロボット、うるさい機器類は全部電源を切ったの。見つかったら……止められてしまうから…………みんな静かになって、それで、私は……」

カルアは天上を見上げた。

「屋上に行かなきゃ」

6,籠の小鳥は夢を見たか

*6

屋上に出ると、鮮やかな緑が眼に映った。花壇や生け垣には色とりどりの花が咲き、緑の木が生えるちょっとした庭園が作られていた。

「これは本物か?」

感心して尋ねると、そうよとカルアが答えた。今時は手入れの便利さから人工物が多いが、手間暇かけて本物を育てている個人は珍しい。

ぼんやり眺めていたら、カルアに置いて行かれそうになった。慌てて後を追う。

カルアはずんずん先へ進む。目的の場所がどこであるか分かっているようだ。

ふいに足が止まった。前方に、ぽつりと立つ人影を確認する。

首に黄色のチョーカーを巻いたカルアが、手に小鳥を止まらせて佇んでいた。鳥は小さく高い声で鳴いている。

カルア―2型は、ゆっくりとこちらへ振り向いた。

「思い出したのね」

手の中の小鳥を撫でながら、うっすらと微笑む。その仕草は柔らかいが、どこか薄ら寒いものを感じた。

「あの日も、良いお天気だったわね」

カルア―2型は天上を見上げた。

天上はドームで覆われて、強すぎる陽射しを抑えているようだ。見上げれば、くすんだガラスの先に空の色がぼんやりと見える。

「どうして、私の部屋の物を捨てたの?」

カルアの質問に、カルア―2型は微笑んで答える。

「私には関係ない物だから。カルアの記憶があっても、感情は湧かないの」

「そういうのを八つ当たりって言うんじゃないの?」

「ふふ、そうかもね」

天上を覆うドームが開かれ、青空が顔を出してくる。ドームのガラスは、つぼみから花が開いていくように収納されていく。

陽射しの眩しさに手をかざして見上げる。

カルア―2型が屋上の端へと歩いて行く。かすかな風がふいて、長い髪や着ているワンピースの裾を揺らす。

足場のあるぎりぎりで立ち止まり、手を高く上げて小鳥を放した。

小鳥は羽ばたいて空へ向かうが、少し上昇した後にあっけなく落ちてきた。屋上の地面に叩きつけられて、不快な音を立てる。肉の潰れる音というよりも、機械がひしゃげたような音だった。

「やっぱり偽物はダメね」

足下に転がる小鳥を見下ろして、カルア―2型がこぼした。

「静かね。私達以外に、この家の中で動いているものがいないから。お手伝いも護衛も警備も――機械しか居ない家で人間は私くらいだった……ああ、今は私も機械の一つにすぎないのね」

カルア―2型の方へ、カルアが一歩近づく。

カルアが口を開く。話しかける声は落ち着いているように聞こえた。

「お父様はお仕事で留守がちだから、久しぶりに会う時は機嫌を損ねないように必死だった。お父様に見放されたら、私は一人になってしまう……この家で」

そうして我慢してきても一人だったと、カルア―2型が続ける。

壊れた小鳥を拾い上げて、カルア―2型は手の中にある残骸を見つめていた。カタカタと小刻みに震えているが、ネジの曲がった鳥は鳴かない。

「壊れても替えのきく、ただの物。痛いと泣くこともない。この鳥も私達も……」

「違う! 私は痛みを感じるわ」

「それはカルアの持っていた感情を、そのまま引き継いでいるからでしょう。私には記憶しかない。だから、何も感じない」

「いいえ! あなたも私と同じように、痛みを持っている」

「ないわ」

「だったら、なぜカルアの物を捨てたの!?」

カルア―2型が押し黙った。

カルアはゆっくりと歩んで、カルア―2型との距離を縮めていく。

「どうして、私を壊さなかったの? 家中の機械を止めたのも、どうして?」

「……」

「私があの日のことを思い出せば、ここへ来ると分かっていたんでしょう?」

「……確率の問題よ。来ない場合も考えられた」

「でも、私は今ここに居るわ」

もう一歩進めば二人とも鼻をぶつけそうなほど、お互いの距離は短くなった。

「何が望みなの?」

カルアの問いに、カルア―2型は微笑んだ。今までと違う憂いのある表情だった。

「あなたと同じよ。だって、私達は同じカルアなんだから。私が何を欲しているか、あなたにも分かるでしょう?」

「ええ、そうね」

カルアは真剣な眼差しでカルアー2型を見つめる。

カルアが両手を伸ばす。もう一人のカルアに向けて、その手が首元へと近づいていく。

「私が望んだことを、今度は間違えたりしない」

俺はただ黙って、カルアの選択を見守ることにした。俺が割り込んだところで事態は解決しない。

これは、カルアが決めることなのだ。

「あなたを……いいえ、私自身を受け止めるわ」

カルアがカルア―2型を抱きしめる。

カルア―2型は何が起こっているのか理解できず、硬直しているように見えた。瞬きをし、何か言おうとして言葉を探すが見つからない。

「どう、いうこと?」

カルア―2型が、やっとのことで絞り出すような声を出す。

「あなたを、好きよ」

「なに、を……」

「あなたを――――私自身を許すわ。何があっても」

カルア―2型の手から小鳥が落ちた。はかない金属音を立てて地面に転がる。

「だから、もう一人で泣かないで」

カルア―2型の瞳から、止めどなく涙が流れる。両手をカルアの背に回してつかみ、しがみついて泣いている。

小さな妹をあやすように、カルアは泣きじゃくるもう一人の自分を包み込んでいた。

支え合うように抱き合う二人の姿が、ぐらりと傾いだ。

どちらが動いたのかは分からない。屋上の縁から地面のない宙へと、二人の体が斜めに倒れていく。

俺は叫んで駆けだす。

カルア達の姿が屋上から消えた。

手を伸ばしても間に合わない。

屋上の縁から身を乗り出して見下ろした。二人とも互いに固く抱き合ったまま、下へと落ちていく。

慌てて屋上を出て、通路のエレベーターに飛びのった。行く先の一階を押してから、移動する数秒が嫌に長く感じられた。

苛々として階数のボタンの点滅を睨んだ。俺が着く頃には、もう何もかもが遅いことは分かっている。

舌打ちして、エレベーターの扉に八つ当たりをした。俺は、カルアがあんな選択をするとは考えていなかった。

あんなふうに飛ぶなんて思ってもみなかった。

静かだった。不気味なほどに。

セキュリティも切られて無効になっているのだろう。そのせいで、この緊急事態に対応する機械が動かない。非常時の信号が送られて、外部からの救助が来ることはない。

階下へ着くまでが、やたらと長く遅く感じられた。エレベーターから下りて、外へ向かって俺は走った。

カルアがいた。名を叫び、駆けつけて膝をつく。

二人は横向きに、互いに顔を付き合わせて倒れている。しっかりと抱きしめた腕は離れていない。

落ちた衝撃で体は半分が潰れていた。地面に長い髪が広がり、傷口からは機械の残骸や液体がこぼれている。

何度も呼びかけたが反応がない。

揺すってみた。あまり強く動かすと損傷を広げてしまいそうなので慎重になる。

ふいに、一人のカルアが眼を開けた。

「この子はもう反応しない。意識があるのが私で、残念だったわね」

カルア―2型は、眼だけを向けて話しかけてきた。

「ドクターの所へ連れて行く。中の損傷が少なければ助かる可能性は高い」

「このまま眠らせてちょうだい。私も、この子も」

カルア―2型の瞳は、すぐ傍にいる同じ顔を見つめている。もう一人のカルアは動かない。閉じたまぶたから漏れる液体が、涙のように見えた。

「あなたは不服かもしれないけれど、これが私達の望みなの」

「どうして!」

口から出た荒い声に、俺自身驚いた。納得できないこの気持ちを何と表すのだろう。

カルア―2型は顔を歪めた。笑ったのかもしれない。

「この子は、許すと言ってくれたわ。何があっても」

「あんたは死にたかったのか?」

カルア―2型の喉から、笑い声のような雑音がもれた。

「死!? おかしなことを言うのね。機械に〈死〉なんて無いわ。……でも、そうね。私は壊れてしまいたかった」

一拍おいて、カルアー2型が言う。

「アンドロイドは自分自身に危害を加えることはできない。だから、私達は自殺ができない」

「それは……」

彼女の言うとおりだ。だから俺は混乱した。

カルア自身が、カルアー2型を突き飛ばしたと言うのだろうか?

自ら飛べないかわりに、同じ自分のアンドロイドを壊す行動を取ったのか。それも一緒に落ちる選択をして。

カルアー2型が、俺を見つめて言った。

「私が彼女を押したの」

俺は息をのんだ。

「私の望みを知っていて、彼女は私を受け入れてくれた」

だから、飛んだのだと。カルアー2型の言葉を、俺は呆然と聞いていた。

「カルアの、オリジナルの記憶だけは鮮烈に残っているの。自殺しようとした、あの日を何度も記憶は再生する」

「夢を見ていたのか?」

「夢? あれが夢と言うならば、そうかもしれない。たった一人で飛ぶ夢……それで終わるはずだった夢」

カルア2型の瞳から涙がこぼれる。

「オリジナルのカルア――私は、私達は、お父様に愛されたかった。愛されたくて必死だった。認められたかった。でも、本当に認めてもらいたかったのは、自分自身からだったのかもしれない。この子がそれを教えてくれた」

――許すと、たったそれだけの言葉で。

カルアは、もう一人の自分を受け入れた。だが俺には、最悪の形をとったとしか思えない。

「俺には分からない」

「分かる必要のないことよ。これは私達の問題なの。理解してもらおうとは思わない」

「俺が無理矢理でも連れて行って……」

「きっと無駄よ。もう動くことはないわ。だって、やっと夢から覚めたんですもの」

カルアー2型の切実な声。

彼女の静かな拒絶を、俺は受け入れるしかない。

彼女の言う、悪夢に怯える日々を俺も知っている。それでも、何もできずに呆然としている自分がもどかしい。

俺には、自分を許すという何かが分からない。その言葉を機械的に受け取ることしかできない。理解不能だ。

ぐっと唇を噛んだ。

二人のカルアにかける言葉は出てこない。

「もう一人の私の代わりに言わせて」

カルア―2型の眼が俺に向けられる。半分潰れた顔ではうまく表情を動かせないようだ。だが、瞳は満足げに笑っているように見えた。

「ありがとう。さようなら」

ギドの所へ行き、腹立ちまぎれに扉を思いきり叩いた。中から「ひはっ」と変な声がもれたが気にしない。

ギドは不満そうに何か言いかけたが、俺の顔を見て口をつぐんだ。その判断は賢明だ。今の俺はすこぶる機嫌が悪い。

「ボスと話がしたい」

ギドは眼を丸くした。ごにょごにょと言葉を濁し、眼が泳いでいる。やりたくないという態度だ。

ボスと繋がないなら、これから先どんな嫌がらせをするかと言って脅した。

ギドはかなり悩んでから、しぶしぶ承諾した。

ボスと連絡を取れるのは、ギドの所からしかできない。ボスから一方的に連絡や仲介を寄こしても、俺達からはできないのだ。

理由は簡単、忙しいからだそうだ。だから、こちらからの連絡は緊急を要する場合か、重要事項がある場合のみと限られている。

だが、そんなことは知ったこっちゃない。

『珍しいですね、ザクロ。今日はどうしました?』

柔らかく優しい声は、年齢を感じさせない。映像は出ない。無邪気とも言える微笑ましい音声だけが流れてくる。

『怒っているのですか?』

「当たりだ」

『それを言うためだけに通信を送ることは、感心しませんね』

「あんたこそ、一方的に仕事を送ってくるじゃないか」

しばしの沈黙。俺の物言いに、ボスは驚いているようだった。

噛みつくような発言は今回が初めてだった。

『文句を言いたいのはこちらも同じです。家宅侵入のため、セキュリティを無効化するのは簡単ではないのですよ。私の話を外でもらすことで、情報をもみ消すためにどれだけの回路を消耗するか予測できますか? 後始末にかかる時間を計算しても、あなたのわがままに付き合う暇はありません』

思わぬ反論が返ってきた。ボスも機嫌が悪いようだ。

『長く通信はできません。駄々をこねているだけならば、話はおしまいです』

「あのままにしなければ、カルアは、助かったかもしれないか?」

『いいえ。彼女は現状に満足して活動を停止しました。再起動は無理でしょう』

「……そうか」

『私も残念です、ザクロ』

「助けたかったと?」

『そのために、あなたに彼女の件を依頼しました。結果は……いつでも予測不可能なものです』

「マザーでも?」

皮肉を込めて尋ねた。

機械の管理統制を一括するメインコンピューター、都市の母体、母なる〈マザー〉でも未来は分からないのか。

ボスこと、〈マザー〉は無回答で肯定の意を表した。

意思を持った電子頭脳〈マザー〉が、好奇心と庇護欲で作った地下の世界。政府は何も知らない、〈マザー〉の独断で作り上げた秘密の世界だ。俺達は〈マザー〉によって外界から守られ、観察の対象として見守られている。

万能の電子機械として人々の生活に奉仕し従順に働く一方、政府の眼を騙して別の世界を持っている。地下の世界を守る電子頭脳〈マザー〉は神様のようであり、まさに神の気まぐれと言ったふうに俺達を翻弄する。

だが今、そんな神様も万能ではないと認めていた。

『時間です。ご機嫌よう、ザクロ』

通信は一方的に切られた。

壁に拳を打ちつけた。狭い室内にうるさく音が響く。ギドが妙な声で鳴くのが聞こえた。

腹が立ったのは、ボスの反応が冷たかったからではない。この期に及んで、弱気に聞いてしまった俺自身に苛立った。

〈マザー〉に答えを求めてどうしたかったんだ!

それが甘えだと分かっている。分かっているから、こんなにも腹立たしい。

俺にはまだ、カルアのような自分を許す気持ちは理解できそうになかった。

翌日、最新のニュース記事をキャットと一緒に眺めた。

どこを探しても、二人のカルアの記事は出ていない。当然だ。ただ機械が壊れただけなのだから、そんな些末なことは事件にならない。

本物のカルアは今もまだ意識不明で、長い眠りの中なのだろうか。

「夢の終わりってのは、どんな感じなんだろうな」

俺の膝に乗ったキャットは、考え込むようなうなり声を上げた。眼は画面に向けていたので、キャットがどんな顔をしたかは見えなかった。

……俺にはとうぶん夢が続きそうだ。

「分からないけど、一つだけ言えることがあるわ」

「ん?」

「ザクロが悪い夢を見ていたら、私が起こしてあげる。傍にいる限り何度でもね」

「ありがと、キャット」

カード型の液晶端末を取り出して、再生ボタンを押した。カルアの家で拾った物だ。

映像が映し出され、カルアが誕生日を祝って歌い始める。最後に「おめでとう」と言って笑う彼女の顔。満面の笑みだが、どこか嘘くさく感じる。

ああ、そうか。映像のカルアは目が笑っていないのだ。

最期のカルアー2型の瞳を見たからかもしれない。あの満ち足りた目の強さ。

そして、カルアが初めて見せた、ぎこちない微笑み。彼女の瞳に一瞬、偽りのない感情の輝きを見た気がした。

映像が終わると、端末画面は真っ黒になって静かになった。暗くなった画面をしばらく見つめる。

俺は膝の上にいるキャットの体を、片腕で抱き寄せた。柔らかな毛並みと温もりが、心地良く感じられる。

「ねえ、ザクロ」と、キャットが愛らしい声を上げた。

「あなたは十分にやったわ。私は知ってる」

キャットが俺の腕に頬をすり寄せる。ふわふわの毛が肌を撫でて、くすぐったい。

その言葉と感触に、少しだけ許されたような気がした。

〈了〉

機械仕掛けの小鳥たち

挿し絵を貼りつけたら、小さくて見えにくくなりました。元の画像をこちらのnoteに投稿しています。もしご興味ありましたら覗いてみてください。https://note.com/kana58kana/n/n4f1d07d010a6