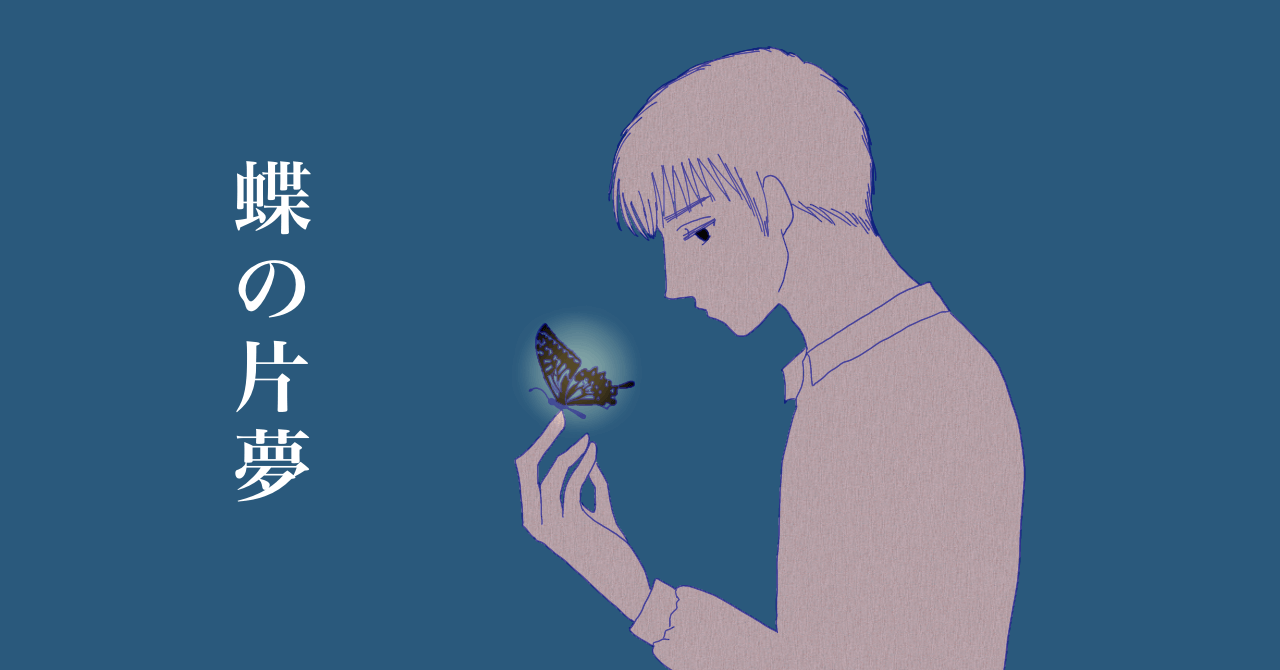

蝶の片夢

「蝶は片羽を無くしても飛べると思うか?」

唐突にそんなことを言い出した友人を、柚木は怪訝な眼で見つめた。酒を飲んでいるわけでもなく、友人は真面目な様子で聞いている。

「急にどうしたんだ」

「いやな、ちょっと気になって」

友人は、懐から折りたたんだ紙を取り出して、慎重な手つきで折り目を開いていく。

中から現れたのは、青く美しい蝶の片羽だった。

「これがな、部屋の畳に落ちていたんだ」

「だから、どうしたんだ」

「片っぽの羽だけだ。肝心の胴体や片羽は、部屋のどこにも無かった」

不思議だろう、と同意を求めてくる友人に、柚木はあきれてしまう。いやに真剣な面持ちで何を言い出すかと思えば、たかだか蝶の死骸のことか。

「蝶は片羽だけで逃げてしまったんだ。でなけりゃ、羽一枚しか残っていない理由があるもんか」

どこか得意気な友人の説を聞きながら、柚木は溜息を吐いた。

「お前、考えれば分かることじゃないか。蝶は片羽を残して、他は虫が食べてしまったんだ」

「虫だって? 俺の部屋に、蝶を食う虫がいるのか?」

「油虫ぐらい出るだろう」

「冗談じゃない」

こちらの方こそ冗談じゃない、と柚木は思う。

友人は、柚木の言い分に不満らしく、面白くなさそうに顔を歪めていた。その様子を見て、再度溜息がもれた。

「そんな夢のない話、聞きたくないよ」

さっさと蝶の片羽をしまいこむと、友人は憮然とした態度で腕を組んでそっぽを向いた。これは、彼のすねた時の癖である。

そんな夢見がちな話を聞く気はないね、と言ってやりたいところを柚木はぐっと我慢した。

まじまじと友人の顔を眺めてみる。ふざけた様子は見られない。本気で言っているのかと思うと、げんなりしてしまう。

柚木は何か言おうか迷ったが、すぐにあきらめた。黙ってぬるい茶をすすり、友人の不機嫌な横顔を見つめる。

「だいたい、お前には夢やロマンってものが欠けている」

友人にくそ真面目な顔をして言われ、柚木は危うく茶を噴き出しそうになった。

「おい、急に何を言い出すんだ」

「いいや。俺は以前からお前に欠けているのは、それだと思っていたんだ。お前はな、堅物すぎる。もっと余裕や遊びを持たなくちゃいけない」

「論理に欠けたお前に言われたくないね」

いつものたわいない口喧嘩になりつつあった。柚木はこの友人を嫌いではないが、どうも意見が合わない。

柚木はまともに取り合わず、適当に流そうとした。

「お前今のまま、世の中をガチガチに見ていたら、いつか潰されてしまうぞ」

真摯な瞳で見返され、柚木は数秒言葉を失った。気まずい空気が流れたのに慌てて、何か言おうと口を開いたら、渇いた笑いがもれた。

友人は怒った眼で柚木を睨み、「もういい」と言ったきり出ていった。

その晩、柚木は夢を見た。

手の上に、ひらりと何かが舞い降りてくる。

それは、友人に見せてもらった青い蝶だった。両羽をちゃんとつけて飛んでいる。

蝶を見つめながら、片羽を無くして飛ぶものかと柚木は思った。そんなことはありえない。

馬鹿げた空想だと笑ってしまえば、それで終わりだ。

美しい蝶が、柚木の手のひらで大人しく羽を休めている。その小さく愛らしい姿を眺めながら、弱く儚い生き物に哀れみを感じる。

ふいに、手の中の蝶が潰れて動かなくなった。何も力をこめていないのに、気がつくと死骸に変わり果てていた。

突然のことに驚いて、柚木は呆然と手のひらを見つめた。潰れた蝶は、両羽とも胴体から離れて無惨なありさまだ。

耳元で、友人の声がささやく。

「ほら見ろ。潰れてしまった」

羽をもがれて潰れた蝶の姿が、いつの間にか柚木の姿に変わっていた。

何事もなかったような顔をして、友人が訪ねてきた。

奇妙な夢のせいで寝覚めの悪い柚木は、清々しい顔をした友人に苛立ちを感じる。あの夢は、元はと言えば友人のつまらない話のせいだ。

「どうした、顔色が悪いぞ」

屈託なく笑う顔が、今は憎々しく見える。それでも友人を追い返したりせず、柚木は律儀に茶を出した。

柚木の不機嫌に気づいてか、友人は窺うように茶をすすっている。

「何で俺を睨んでいるんだ?」

不思議そうに首をかしげている友人の、何も知らない顔がいっそ羨ましい。

「昨日、腹の立つ夢を見てな」

「おいおい、八つ当たりはよしてくれ」

俺は関係ないだろと言う友人を見ていると、余計に腹が立ってくる。お前のせいだと怒鳴ってしまえれば、どんなに楽だろう。

「まあ、これでも見て機嫌をなおせ」

友人は、手に抱えていた紙袋の中から、一冊の画集を差し出した。

表紙に描かれた美しい画に、柚木は一目で心を奪われた。

弦楽器を抱えてうずくまる女。彼女の指は、弦をつまびいているようにも、ただ力なく腕をたらしているようにも見える。布で目隠しをされているので表情は分からないが、うっとりと眠りに身をゆだねているようだ。

「ワォッツの『希望』という画だ」

友人の声で、柚木は我に返った。顔を上げると、嬉しそうに笑う彼と眼が合った。

画集を受け取って中を開くと、どの頁にも眠る女たちの画が載っている。微笑んでいるように眠る姿は、どこか神聖で美しく見える。

柚木は、表紙と同じ画が載っている頁を見つけると、それを飽かずにじっと眺めた。怖ず怖ずと指を伸ばし、そっと頁の画に触れてみる。

愛おしげに画を撫でる柚木を、友人が苦笑して見ていることに本人は気づいていない。

「俺も、その表紙の画に惚れて買ってしまったんだ」

「その気持ちは、分かるよ」

名残惜しげに表紙を撫でて、画集を友人に返した。

布の下に隠れた彼女の瞳を想像したが、とても思い描けない。そこに惹かれたのかもしれない、と柚木は苦い気持ちで思う。

手に入らないものを恋う、そんな気持ちに似ている。

柚木は冷めた茶を一口含んで、息を吐いた。

「みんな幸せそうな顔をして眠っている。良い夢を見ているのだろう」

画集をぱらぱらとめくりながら、友人が言葉をこぼす。

痩せた友人の姿を見ながら、彼でも悪夢に悩まされることがあるのだろうかと、柚木は何気なく思った。

無駄な金遣いの多い友人は、以前よりまた少し頬がこけたようだ。もっと飯に気を配れと何度言っても、彼は笑って受け流してしまう。

「実は、俺も妙な夢を見てな。それで気になって、お前のところへ来たんだ」

昨晩の嫌な夢を思い出して、柚木は顔をしかめた。

「それは、どうも。一体どんな夢を見て、そんな心配をするんだい」

つい棘のある言い方をしてしまったが、友人はさほど気にしていないようだ。友人は困ったように頭をかき、何と言って説明しようか迷っているようだ。

彼の態度に柚木は不安を覚えつつ、妙な苛立ちも感じて落ち着かなかった。

「夢の中で……お前が出てきたんだ」

友人の呟いた言葉が、あまりに寂しげだったので、柚木は何も言えなくなった。

「俺を見て、ただ泣いてるだけのお前がいたんだ」

眼を伏せて語る友人の表情からは、快い眠りの跡は見られなかった。

柚木はしばらく声もなかったが、はっと渇いた笑いを発した。

「馬鹿馬鹿しい。たかが夢で、何をそんなに」

「ああ、そうだな」

微苦笑を刻んだ友人の顔から眼をそらして、柚木は口をつぐんだ。

夢だと笑ってしまえばいいものを、何故そう心配するのか不思議だった。どこまでも、おせっかいな奴だと思う。

「ところで、お前はどんな夢を見たんだ」

打って変わったけろりとした様子で、友人が尋ねてくる。

柚木は、腹立ちまぎれに素っ気なく答えた。

「もう忘れてしまったよ」

*

「旦那。夢でもいいから、会いたいお人がいらっしゃるんじゃないですか」

突然声をかけてきた青年を、柚木は興味津々で眺めた。相手も同じように、柚木を上から下まで観察している。

頼りないふうな若造だと、柚木は第一印象を持った。この人物が、本当に望みを叶えてくれるのかどうか疑念を抱く。

なよなよした物腰の青年は、手を差し出して挨拶をした。

「急に失礼しました。『代夢屋』の守と申します」

眠そうに垂れた眼をいっそう細めて、守は笑う。

「お客さんは、御友人の夢に会いたいのじゃないですか」

柚木は小さく頷いて、半信半疑で守を見つめていた。

『代夢屋』と名乗る青年の話によると、彼はお客の望む夢を探して見せてくれるらしい。それが一体どういうことなのか、柚木にはいまいち納得できなかった。

「お客さんのご注文はちいっと難しい部類ですね。なにせ、亡くなった人間の夢ですから」

柚木の胸に、傷口を叩かれたような痛みが走る。

「亡くなられてからまだ四十九日経ってませんから、間に合うかもしれません。でも、上手くいかないかもしれません。それはまあ縁だと思って諦めてください。駄目だった時はお代はいりませんから安心してください。いやね、文句の多い客が増えてきて、こちらも困ってるんですよ。恨まないでくださいまし」

嫌によく喋る男だと思いながら、柚木は守の話を聞いていた。目の前にいる青年は、信用していい者なのだろうか。

そんな夢みたいな話があるかと思うはずだが、今の柚木はそれを信じてみる気になった。夢でもいい、もう一度友人に会って話がしたかった。

守は必要な物として、友人と思い出の深い物を貸して欲しいと頼んだ。柚木は考えた末、一冊の画集を手渡した。

「ふむ。こりゃあ、ちょうど夢に良いような物ですね」

画集を眺めながら、守が呟く。

「それでは二、三日お待ちください。夢を探してみますんでね」

実家に帰るよ、と友人が話し始めた時、柚木は眼を丸くして彼を見つめていた。

体調不良を理由に、一時帰省しろとのお達しだそうだ。友人の顔は痩せて青白く、見るからに不健康であった。

ある程度元気になったらまた帰ってくるさ、と友人は平然と笑う。心配するのが阿呆らしくなるような、明るい言いぐさだった。

出立の前、友人は柚木に一冊の本を渡してきた。柚木が一目惚れをした画が載っている、あの画集だった。

「お前、これに入れ込んでいただろう。俺がいない間寂しかろうから、これを貸しといてやるよ」

友人の意図が読めず、柚木は戸惑いがちに彼を見た。彼のこけた頬や、眼の下の隈が嫌に気になって見えた。

柚木は、不安を感じて押し黙ってしまった。

「おい、変に取るなよ。貸しとくんだぞ。俺が帰ったら返してもらうんだからな」

友人はからかうように笑ったが、柚木の表情は硬かった。

「芸術関係にとんと興味のないお前が、この画には何か感じたんだろう? 俺はな、それが嬉しかったんだ。だから、これを貸すんだよ」

「いいのか?」

「画も、好かれた奴のところにいる方が嬉しいだろう」

「……そうか。お前のところでは整理がなってないから、本の山に埋もれてしまうだろうにな」

「ははは、違いない」

気がかりは残ったが、柚木は画集を受け取った。熱心な友人の押しに負けたのもあるが、本音を言えば画を見られる喜びも少なからずあった。

去り際に、友人がぽつりとこぼした。

「もし帰らなかったら、その本はお前にやるよ」

背を向けて言われた言葉には、冗談とも本気ともつかないものを感じた。柚木が何か言おうとする前に、友人はもう声の届かない所へ逃げていた。

あの時、追いかけて問いただせば良かったのだろうか。

柚木には分からない。

貸すだなどと大嘘つきめ、と内心で悪態を吐く。

軽く笑って流す友人の顔が、脳裏に浮かんだ。

本当は、知るのが怖かったから聞けなかったのかもしれない。すぐに帰ってくると信じていたかったから。

何のつもりで、あの画集を残していったのだろう。

遺品のつもりだったのかと考えると、腹が立つ。

彼に言いたい文句はたくさんある。

友人と話がしたい……いつの間にか柚木は強く願うようになっていた。

はっとして眼を開けると、柚木は見知らぬ小舟に乗っていた。静かな水音が響くだけで、辺りは不気味なほど深閑としている。

ここはどこだと思って身を乗り出すと、背後から呼びとめられた。

「もうしお客様、暴れると川に落ちてしまいますよ」

涼やかな声音で、やんわりと注意された。

振り返ると、柚木の前に黒髪の女が座っていた。長い髪を肩に流し、涼しげな絽の着物、梅の散る羽織を肩にかけている。

小首をかしげて女が微笑むと、胸や肩に髪の糸が垂れた。薄幸の美人という風情だった。

「私は、代夢屋の『ねむ』と申します。この度は、お客様の案内役として参りました」

『代夢屋』と聞いて、守という青年を思い出した。画集を預けた翌々日に、彼は柚木の前に現れた。

画集と共に一つの守り袋を手渡され、守り袋を枕の下に入れて眠りなさい、と守が言っていたのを覚えている。

ゆるゆると動く舟の上で、柚木は懸命に記憶の糸をたぐる。どこでどうして、今この舟に乗っているのか思い出せない。

当惑する柚木の様子を見て、女が含み笑いをもらした。

「眼が覚めれば、この川のことは忘れてしまうでしょう。深く考えぬ方が良いですよ」

艫には渡し守が、慣れた手つきで櫂を操っている。舳先には灯りを掲げた男がいて、暗い川面を照らして行き先を導いているように見えた。

「ここはもしや、三途の川ですか」

「いいえ。ここは、夢とうつつを渡る川です」

細くしなやかな指を持ち上げて、女は灯りの先を指し示した。

「私たちは今、夢へ渡ろうとしています。あちらに、あなたが探していらっしゃる御友人の夢が」

柚木は眼をこらしたが、先は真っ暗で何も見えない。

「ここは、夢か。俺は、夢を見ているのか」

誰に言うでもなく呟いて、柚木は見えない行く先をじっと睨んだ。そこに友人がいると思うと、胸が騒いだ。

川を悠長に渡っている時間が、もどかしかった。

「長いな。夢はすぐ行けるものだと思っていた」

「皆、忘れているだけです。眼が覚めれば、誰もがここのことを忘れています。覚えている方はまれでございますよ」

「あなたは、覚えておられるのですか?」

「さあ、どうでございましょう」

柚木は女に眼をやり、その表情を読み取ろうとしたが無駄だった。女の優しげな姿からは俗っぽさが感じられず、浮世離れした印象を受ける。

代夢屋の守という男はまだどこか人間くさい感じがしたが、彼女は違う。この夢のように、つかみ所がない。

「失礼かもしれませんが、一つお聞きしていいですか」

「構いませんよ」

「一体、代夢屋とは何ですか」

長いまつげを震わせて、女は微笑を刻んだ。口元に添えた手の隙間から、笑いがこぼれる。

「代わりに夢を見る。それが『代夢屋』でございます」

「夢を探してくれると聞きました」

「はい。お客様の望む夢を探したり、お客様が望む夢を見られるようにお手伝いいたします」

女の澄んだ瞳を見つめて、水のようだと思った。静かで濁りがなく、見つめているとどこまでも深く落ちてしまいそうな錯覚に囚われる。

おもむろに女が顔を上げて、呟いた。

「着きましたよ」

渡し場に降りると、灯りを持った男が「それではまた、お帰りの際に」と言い残し、舟は岸を離れていった。

周囲は白い霧に覆われて、隣に立つ女の姿がぼんやりと見えるだけだ。

「さあ、こちらでございます」

女は柚木の手を取り、霧の奥へと導いた。

この先に、友人がいる。

彼と会えると思うと、柚木の手は知らず知らずのうちに震えていた。

一匹の青い蝶が飛んでいる。

蝶は頼りなげに揺れて宙を飛び回り、つとその影が二つに分かれた。一つはひらひらと落ちていき、もう片方は危なげな様子で飛び続けている。

落ちていく方へ、柚木は思わず手を差し出した。手のひらに下りてきたのは、透き通るような青さの片羽が一枚。

柚木は、驚きで声を上げそうになった。よく見れば、もう一方は片羽を無くしても残った羽を動かして飛んでいる。

いつかの友人の話を思い出して、肌が粟立った。

手のひらに片羽を残して、蝶はどこかへ飛んでいく。片羽を握り潰さないよう慎重に手で包んで、柚木は蝶の後を追った。

追いかけると、見知らぬ庭先に出ていた。花壇に咲く花が揺れて、甘い芳香を漂わせている。

家屋が見えてきた。縁側には誰かがたたずんで、こちらを見つめている。

「やあ、どうしたんだ」

いつものように晴れ晴れとした笑顔で声をかけてくる友人を見て、柚木は少し腹が立った。色々と文句を言ってやりたかったが、のどが詰まって声が出ない。

「ちょうど良かった。お前に見せたいものがあるんだ」

友人は得意気に言うと、袂を振ってみせた。

袖の中から一匹の蝶が躍り出て、危なっかしく友人の周りを飛んだ。それは、片羽を無くした蝶だった。

「どうだ。ちゃんと飛ぶだろう」

子どものように嬉しげに笑う友人を、柚木は呆然と見ていた。

友人は最後に分かれた時よりも顔色が悪く、着物から覗く手や足は細かった。こんなに筋張った体をしていただろうか、と戸惑ってしまう。

蝶は、友人の周囲を回り、次に柚木の方へと飛んでくる。青い軌跡を描いて、宙を舞う。

「俺の話を信じるだろ?」

勝ち誇ったような顔で、友人は大真面目に言う。

これは夢なのだから、何が起こっても当然だ。

夢の中まで夢見がちな頭をしている友人に、柚木はもう呆れて言葉もない。

ふいに、友人の顔が曇った。困惑した表情で、柚木を見ている。

「おい、どうしたんだ」

柚木は何か言おうと口を開くが、言葉のかわりに嗚咽がもれた。友人の顔が滲んで見える。

「何故、泣いているんだ」

答えることができなかった。柚木はただ、泣くだけしかできなかった。

何を言おうかあれ程考え悩んだというのに、いざ目の前にいる友人に、かける言葉が見つからない。

初めのうち友人はうろたえていたが、じっと柚木の顔を見つめて、何かを悟ったように穏やかな顔になった。

「なあ、柚木。蝶の話をした時、俺が何て言ったか覚えているか」

柚木は、こくりと頷いた。

「もっと余裕や遊びを持てって、言ったよな。お前はもっと肩の力を抜いて生きればいい、そう言いたかったんだ」

友人は、苦笑いをした。

「俺がいなくなっても、大丈夫なくらいに」

自分の死を分かっていたような友人の口振りに、柚木はおののいた。あの時、すでに彼は思うところがあったのか。

「正論ばっかりじゃ疲れちまうだろう? お前は頭が良いけれど、その分頭でっかちで馬鹿なんだ」

柚木が不機嫌に眉を寄せると、友人はおかしそうに笑った。その笑顔は、いつもと違って寂しげに見えた。

青い片羽の蝶が、柚木の手の甲にとまった。落ちた片羽を両手に包み込んだままなのに、柚木ははっと気づいた。

羽が潰れていないか、手を開いてみようとして躊躇った。以前見た夢を思い出して怖くなったのだ。

開いた手のひらに、あの時のように潰れた自分が横たわっていたらと思うと、見たくなかった。

手の甲にとまった蝶が、震えている。いや、柚木の手が震えているのかもしれない。

「片羽を無くしても、蝶は死なない」

柚木の手に、友人の手が触れた。冷たいかと思ったら、案外温かでしっかりした手だった。

「手を開けて見ろ、柚木」

友人の手に促されて、恐る恐る手を開いていく。手の甲にとまっていた蝶が飛び立ち、どこかへ逃げてしまった。

手のひらには、美しい形のまま崩れることなく、青い羽が一枚残っている。

柚木は、安堵の吐息をもらした。

「俺の片羽を、お前にやるよ」

顔を上げると、友人は屈託のない笑顔を向けていた。

そんな物いらないと言おうとしたが、のどがひっついて声が出ない。柚木は、横に首を振った。

「なんだ、もらえる物はもらっておけよ」

また涙が溢れそうになり、柚木は唇を固く結んで友人を睨んだ。

「見てただろ、蝶は片方の羽が無くても飛んでいた。だから安心して、もらっとけよ」

柚木は首を振った。

そんな言葉が欲しくて、彼に会いに来たのではない。

友人は静かな落ち着いた眼をしていた。親しみをこめて、彼は柚木に笑いかけてくる。

顔をそらして俯くと、眼から涙がこぼれた。柚木の手のひらに、滴がぱたぱたと落ちてとまらない。

蝶の片羽が、青く滲んで溶ける。

「片羽を無くしても死にはしない」

柚木の手のひらに、友人の手がのせられた。片羽を包み込むように、二人の手が重なっている。

「だからもう、泣くな」

柚木は俯いたまま、友人の痩せた手を眺めていた。

手のひらが熱くなり、中にいる羽が今にも動き出しそうに感じる。

柚木の涙が、友人の手の甲に落ちて、糸を引いて流れた。

重なる手を見つめながら、柚木は小さく頷いた。

柚木は、泣きながら眼が覚めた。

見慣れた天井の木目を眼にして、ここが自分の部屋だと気づく。涙が耳に流れていて気持ちが悪い。

夢を見ていたのだと、ぼんやり理解している。

友人の姿や声を、今はまだはっきりと覚えている。

手のひらを天井にかざし、開いて見ると、そこには何もなかった。けれど、重ねた手の温もりが、まだ残っているように感じた。

「お前の片羽をもらっても、どうしようもないじゃないか」

言ったところで、相手はもういない。

死にはしない、と言っていた友人の言葉が耳に甦る。

もう死んでいるくせによく言う、と柚木は胸の内で毒づいた。夢の中まで腹の立つ奴だった。

目尻に涙が溜まってきて、柚木は瞼に腕を押し当てた。涙が流れて、耳に伝う。

『夢の中で……お前が出てきたんだ』

いつか友人が話した、夢のことを思い出す。

『俺を見て、ただ泣いてるだけのお前がいたんだ』

そう呟いた時、友人の表情には陰りが見えたが、柚木はあえて気づかぬ振りをした。不安をごまかそうとしたら、渇いた笑いになってしまったことを覚えている。

ああ、あの時だったのか、と柚木は理解した。あの夢を語っていた時、友人はすでに気づいていたに違いない。

自分の死も、残される柚木のことも、夢の意味も……

帰省する前、画集を渡して去った友人の気持ちを思うと、むかっ腹が立ってきた。

『お前にやるよ』

眼を閉じると、友人の晴れやかな顔が暗がりに浮かんで見える。

柚木は歯を食いしばり、絞り出すような声を上げた。

「……馬鹿野郎」

瞼の奥にたたずむ友人は、笑っていた

蝶の片夢