オオカミのような声が、

夜、寝る前にMonster ENERGYを丸々一缶飲んでしまったもんで、部屋の電気を消したはいいものの、いつまで経っても目が冴えたまんまで、悶々としていて、茹で上がったようにボンヤリした頭を抱えたまんま、ベットで横になっていた。

もう二時か。

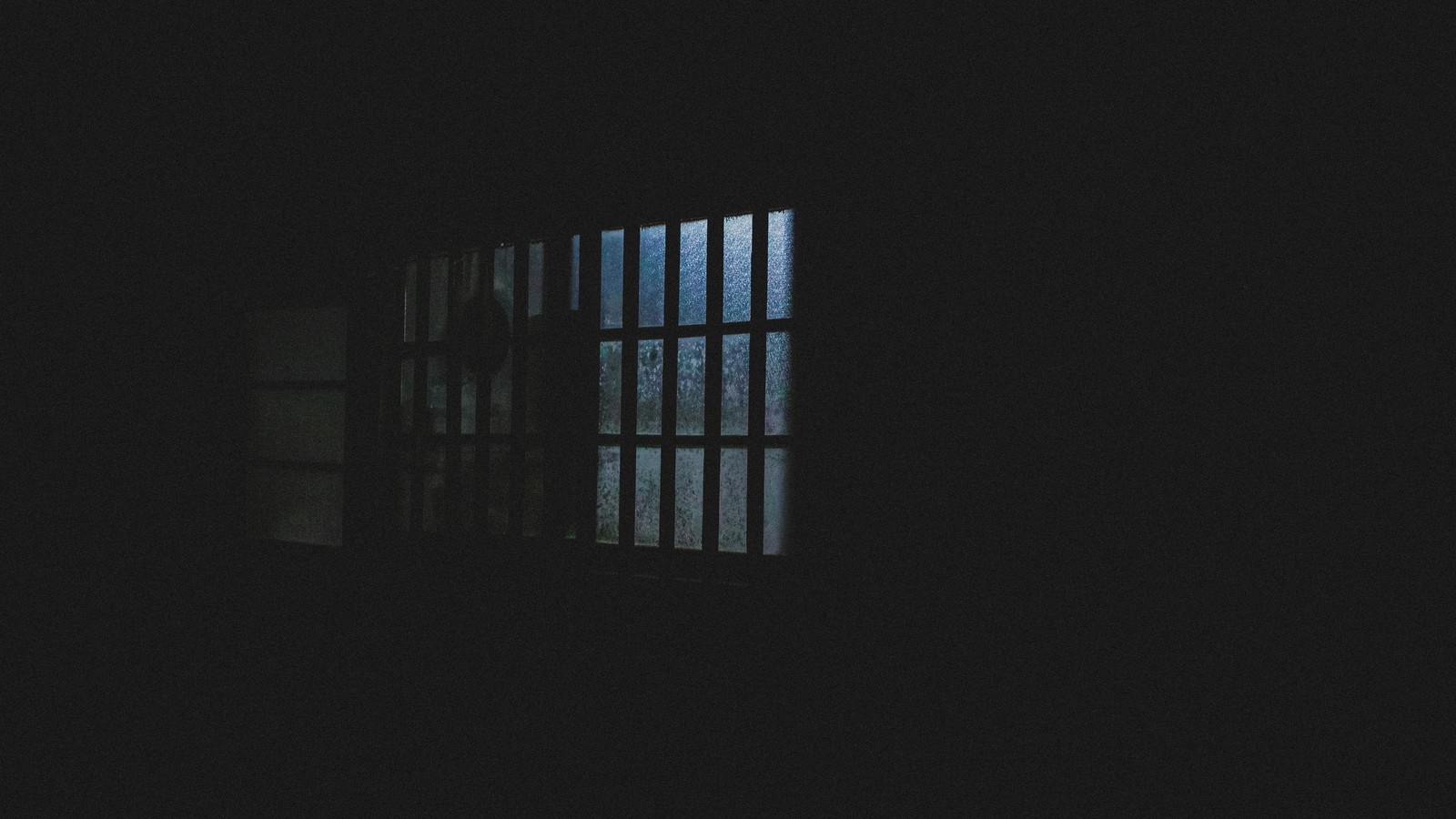

ずっと降っていた雨はいつの間にか止んでしまっていて、当然のことながら雨音も止んでいて、それでもまだ空を雲が覆い続けているらしく、この部屋には月明かりも差し込まない。

雲が分厚いのだろうか?なにも見えないが。

ともかく、雲があらゆる音を片っ端から吸い取っているみたいに雨上がりの夜は静かで、そのせいで目と意識は、ますます冴えていった。あの雨のせいで部屋の空気は湿り、ひどく寝心地が悪く、布団の中にも熱が篭って、汗が身体中に張り付いてしまったので、たまらず布団から這い出て、足音を殺して部屋から出た。

部屋から出ると家は完全に静か、なんてことはなく、階下のリビングから冷蔵庫の駆動音、さらにその下の庭からは室外機の駆動音がそれぞれ聞こえていて、そのおかげか、ある時点からとても気持ちがほぐれてきて、もう足音なんかを殺すことなく、それでも電気はつけないまんまで、階段を下ってリビングに入った。

今この時間、電気もつけずにリビングにいるのはいいとして、特になにかをしようという訳でもなく、手をぶらぶら、ぶらぶらさせながら、歩き回ってただけだったので、コップに水を一杯汲んで、飲み干して、それから何かの適切なきっかけを見つけて、このリビングで音を発し続けている冷蔵庫の扉を開けた。

開けると冷蔵庫の中はいつも通りの真白い光。けれども、その光も暗がりで見るとやけに明るく眩しかったので、目を逸らし、それで扉を開けたままキッチン中を見回したのなら、薄く延ばされた冷蔵庫の光がキッチンのどんな些細なモノでも漏れなく照らし出していて、それに照らされたモノどもが妙な影を作り出していたので、それにしばらく呆然と見入り、ただ、いつまでもそういうやかんとか、たった今使ったばかりのガラスコップとか、空瓶とかの不思議に淡い、屈折した影などを見ていてもしょうがないと思って、何かを断ち切るように冷蔵庫の扉をバタン、と閉めた。

閉めても冷蔵庫は駆動音としての唸り声を上げ続けていたので、ここが急に蒸し暑く、居心地が悪くなったという気がして、立ち去った。

それで、自分の姿を鏡で見よう、と思った。

とにかく思ったので、それを実行するべく洗面所に向かい、もちろん電気なんかはつけないまんまで、鏡を見て、自分の寝不足でひどくなった身体を見た。

まず、げっそりと痩せていて猫背だった。そして、自分の頭が異様に大きく写っているという気がした。首は太く、喉仏が出っ張っていた。表情は見えない。それはただ、暗く沈んでいる。この夜の鏡の前では全てが醜く歪んで見えた。

洗面所には窓があって、そこから通りを見下ろせる。通りと言っても住宅街の一角の細いものだが。

鏡に映った自分の姿に、あの冷蔵庫の真白い光による影たちを見た時よりも、なんだか心を揺さぶられていたような感じがしていたので、その揺れを押さえるなり、相対化するなりするために、窓を開けて、外の、真夜中の、街の様子を見、その空気を吸おうと思った。

そうして窓を開けると、空気は意外と澄んでいて、湿気もそんなにはなく、あるのだが、それがヒンヤリとなっていて心地よく、それに、ただただ静かであった。

雨は確かに止んでいて、その止んだ雨によってこの辺りの空気は澄んだようになっていて、音も本当に雲が吸い取っているのか、本当に何にも聞こえなくて、トラックの走行音やら汽笛やら虫の音やら、そういう絶対的なモノさえも全くもって聞こえない。

そして、自分のショウセツに、「街は夜になっても……」とか書いていたことをなぜか唐突に思い出してしまって、反省して、それなら実際の深夜の街のありようを観察してやろうということで、全てのモノの動きを感じ取ろうと、目を凝らし、耳を澄ました。

耳を澄まそうとも窓の外からの音はいっこうに聴き取れないで、本当に微かに聞こえるのは階下の冷蔵庫の駆動音のみであり、それが何かを急かすように、ジーっと唸っていて、なにかを急かされてるな、と思い、それをずっと思い続けていた。

通りには日頃意識しているよりも遥かにたくさんの街灯がついていて、真夜中限定の白い光が、物事に、その物事自体でしかないような透明な意味を持たせたみたいに明るくて、結局ここも冷蔵庫と何も変わらないのか、と思って遠くを見やると、あった。

それはポツンと遠くの方で光って、マンションの壁に張り付いているようにも見えて、四角形をしていた。

この時間、ここから見える多くの建ち並んだマンションズの明かりは、個人と紐づけられているであろうものはほとんど消えていて、それでも、その中のただ一部屋にだけはまだ明かりが確かについていて、そこには遥かな遠目で見ただけでも人の気配がしていた。

それでも、彼/女の発する音はどんな形でも聞こえなかったし、ここらでは何もかもが全くもって鳴かなかったので、何だか何かに対して異様に淋しくなってしまって、それで窓から、さっき自分でも確認した醜く大きい頭と太い首とそこに飛び出た喉仏を、突き出すようにその外に出して、身を乗り出して、綺麗で清潔な街の空気を吸い込んで、肺一杯に吸い込んで、口をすぼめた。

僕は、あのアパートメントの匿名の光を見つめて窓から身を乗り出したままアオーン、とオオカミみたいに鳴いた。

そうしてしまった僕は、僕の意識と脳みそは、もう完全に醒めきってしまって、

どうやったて今夜はもう、寝られそうにない。

Fin.

オオカミのような声が、