ほうき星町の人々――「夜明けの釣り人(あるいは暇人キギフィのささやかなお悩み相談)」

ある狂人の視点で綴った(だから地の文が狂っている)、わりと孤独なひとたちのお話です。

大体夜明け前の暗がりに、湖の岸辺を徘徊している人間というのは、怪しい人間か怪しい暇人かのどちらかである。どっちにしろ怪しいんじゃねえか。

イーシィ湖、現在午前三時半。

ちょいとほうき星町の中心の広場にそびえる、大きな共同倉庫(複数の店舗が使っている)の上にかかっている、大時計に目を回せば、きっとその時間をはじき出してくれるはずだ。とても人間的に。

あるいは、便利な(都合のよい、ではナイ)我らの大家さん、フレアが傍にいれば、内蔵クロックを即座に参照してくれるだろう。

が、こちらもまたどっちにしろ、正確な時間がわかったところで、辺り一面暗闇ということは変わりなく、時間が分かったところで、うろついている人間の怪しさが弁解されるわけでもない。

とは言っても、変人奇人の吹き溜まりである、このほうき星町においては、多少の怪しさ、挙動不審くらいは普通に許容してしまう。

で、話というのは、こんな夜明け……夜更け? どちらにせよひどく暗い時間だ。スコット・フィッツジェラルドは「魂の暗闇」を形容するのに、その時間を使った。「ひとはその時間の暗闇の心を見てはいけない」。老婆心ながら、このことは嫌と言うほど若人に忠告しておきたい。

北方の夜はひどく暗い。

まだ春だからいいものの、ひとたび夏至を越え、秋に入り、冬に入っていくと、とてもではないが、外に出ることあたわずの厳しい寒さを迎える。

だから北方の人間は、動ける季節に懸命に動く。で、寒波激しい季節はヒキコモリになる。

キギフィは、そんな夜明けだか夜更けだかわからん時間に、ひとり、湖の岸辺をうろついていた。

さくさくと砂地を歩く音が聞こえる。

波打ち際には、いくつものモノが流れ着いている。

主に、流木。

水に漬かりきって、ほとんど黒ずんでいるその木々は、しかし長い道程を歩んできたことを伺える、幹の、枝々の強靭さ、しなやかさ。

冬の枯れ木のような神経質さよりも、もっと生命力を感じさせ、それでいて、どこか孤独さも感じさせる。

キギフィはそんな漂流物を眺めるのが好きだった。

木だけではない。貝殻や、不思議な宝石や、機械のジャンクと魔法紅玉が複雑怪奇にスチームパンクに絡み合う――まあ一言で言えば美しいガラクタ。

そんな、世界から零れ落ちて、流れ着いてきたモノたち。

そこに意識があるのかは知らない。何が宿っているのかも知らない。

ただ、キギフィはそういった漂流物を構っていると、不思議に満たされ、ワクワクする心持になれるのだ。

専門用語で「ビーチコーミング」と呼ばれるらしい、この漂着物収集。

要するに水辺(主に浜辺とか)をうろついて、漂着したものをゲットする。ルールはただひとつ「早い者勝ち」。

まあ、早い者勝ちと言っても、このような奇特な趣味に人口の大半がかかずらうこともないから、コミケの争奪戦に比べれば、天と地、どころか北極星と地殻マントル、くらいの差がある。

穏やかである。波打ち際も、キギフィの心も。

普通、こんな夜更け/夜明けにおいては、ライトが無くては物を見つけることも困難なのだが、さすがに元特殊部隊のキギフィである。闇目が完全にきいていて、どんな小さな貝殻ひとつ見逃すこともない。

いつしかキギフィは、昔のことを思い出すようになっていた。

対テロ鎮圧の銃撃戦とか。

巨竜を屠る伝説の戦いとか。

暗殺者との一対一の対決とか。

単騎敵陣に乗り込み、首級を捕ってきたこととか。

それから……ずいぶん多く、生傷を負ってきたこととか。

「よく生きてるよね」

乾いた笑い。

それをある程度客観視出来る程度には、彼女もその現役から退いて。

「何だかいろいろあったような気がするけど……私もババアになったのかな?」

と呟いてみて、その言霊にorzのポーズをちょっととりたくなったが、それはさておき。自分のジジババ認識って、ある程度歳喰うと、結構くるぜ?(実体験)

ただ、それにしても、とても静かだ。静かな心持ちだ。

イーシィ湖の水面はたゆたい、静かに澄んでいる。それと同じくらい。

そう、この湖は、この町に住む者にとって、町の象徴というだけでなく、己自身のメタファーでもある。

ふいに、手や足をぶらぶらさせてみる。

そこに、自分の手足が繋がっていることにすら、不思議な心持ちを抱いてしまうのだから、自分もヤキが回ったか、と自嘲するキギフィであった。

「今までの私はなんだったっつの……はは、修羅か。うん、修羅だな。槍を振り回し、両の手で何丁もの銃を使い回し、駆け抜け、切り刻み刺し、……ああ、そういえば、あの戦闘用ゴーグル、マジで鬼の面だったじゃん……ま、後悔はしてないけどさ」

自嘲めいた口ぶりではあるが、そこに悲壮感はない。

もうそういったところは離れた、というか。自己憐憫もない。

あるのは、ただ「懐かしいな」という記憶だけ。

そのくらいには、彼女も、この町に、ほだされたのか。安らぐことが出来たのか。

少なくとも、夜明けの散策を楽しめる程度には――。

別に悲しい趣味とかいうのではない。

あの家での生活を、この上ない幸せだと感じてもいる。

が、キギフィは、時々やたら早く起きては、こうやってビーチコーミングを行う。

それによって、心が凪いでいく自分がいるのを認識している。

きっとそれは、己自身を見つめ直すことなのだろう。

多分、セリゼも月読もフレアも、こうした独りの時間というものを持っている。それは家族の親愛の情とはまた別にあることだ。そうキギフィは思う。

何も、自分があの三人に比べて凡夫であるとか、そういったコンプレックスのはけ口であるとかいうつもりはない(それを言ったらキギフィ自身が余程の変わり者である)。

大体においてセリゼはいつも家でダラダラしてるか、町をフラフラしてるか。暇人である。ニートである。

が、まあ、それも許されるのではなかろうか。何しろ彼女は、吸血鬼なのに「血が吸えない」という異常性によって、吸血鬼界から排斥された(殺すレベルで)存在なのだから。

で、そういった彼女を殺めようとする者達を、彼女も排除するために、返り討ちする日々を送ってきた。それは、どう控えめに見ても、地獄の日々だろう。

結果どうなったか。

何もかもを返り討ちにし、蹂躙し、撲滅し、ついには彼女は吸血鬼界最強にまでなった。

栄光、血に濡れた栄光。

だがそれはもちろん、彼女の居場所がどこにもないということと同義であった。

すでにユーイルトット家は、財産こそあるものの、家系としてはズタズタである。残っているのはセリゼのみ。

キギフィはそれを知っている。深い付き合いになって、いつか、こんな静まった時間――多分夜――に、ひっそりと話されたことがある。

それくらい信頼されたことが、彼女にとっては嬉しかった。

さくさくと、浜辺を歩く。ぼんやりと考えながら。

月読にしても大概である。「人間を辞めた仙人」。男でも女でもない存在。見た目男の娘だけど。そんな「人外の極み」は、なんか放浪癖があるらしく、この土地に腰を落ち着けてからも、ちょくちょくふらっと旅行したりする。

セリゼに言わせれば、これでも「超絶の進歩」だという。何しろひとところに落ち着かない、永遠の放浪者、それが月読だという。

見かけは、どこにでもいる優しげな――嘘。優しげな、というところは否定せんが、あの堂に入った男の娘っぷりと、何もかもを微笑んで受け流す度量の深さは、うむ、やはり仙人、と思わせるところがある。

例えばこんなことがあった。

酒の肴調達、並びに近隣住民の頼まれごとで、町の裏手の山々に分け入っていくミッションを遂行しているときに、月読、難なく着いてきて、しかも山のヤンチャなモンスターの群れに囲まれた際、若頭にちらと目配せさせただけで、一同をヘドバンかっつうほど土下座させたのだから。

ちょっくらドンパチになるかと期待していたのだが(装備も整えてあった)、その余りの格の違いぶりに「うーん、レベルが違いすぎるってこういうことなんだな」と、ごく自然に納得してしまった。

「セリゼだったら皆殺しだよね」

呟く。

ああ、ああ、あの暴力思考の貴族なら間違いない。対話とか獣の面子とか山のシキタリとか、平気で蹂躙して、ちゃっちゃと撲殺しておしまい。

というわけで、月読とセリゼ、対比点は相応にある。

が、言えることは、「タダの人間」のオーダーを越えている、ということ。

ではフレアは? 義体とはいえ、あの二人のような人外戦闘能力(チート)なんてない。

だがしかし、「天才工学者」が、戦闘力のないことの、何が問題なのだろう? それこそ戦闘は、自分のような生業のような奴がやればいいって話なのだ。

「タダの人間のオーダー」を越えているのは、フレアにしたって変わりない。

およそこの時代の知的営為なるものをすべて把握していると言っても過言ではない、その圧倒的なまでの頭脳。ああ、本屋「懐中水時計」が擬人化したら、こんなんなるのかな、いや、まだ足りないか、もっともっと……みたいな、得体の知れない、これもまた「人外」と評して構わないほどの、その頭脳。

世界のレベル――技術、科学、理論――を数メモリ上げた天才。

天才。

セリゼの力が、神の気まぐれによって授けられた、地獄の炎ならば、フレアの天才は、神の明確な意志によって宿った、世界を変えるための天使の翼なのだ。

なんとなく、キギフィはそのように思うようになった。

ときに、キギフィはフレアの思考を、セリゼ、月読といった人外とは、また別の、「何者か」であるような気がする。それは人なのだろうか。ただただ「天才」という言葉でしか表現できない、またある種の化物ではなかろうか。

大天才の孤独。

至りついた境地。

会話の端々に、いつもはあんな呑気だけど、優しげなそぶりだけど、時折刺しこんでくる意見の、氷柱のような冷たさ、速さ、それでいて透徹さ。十年二十年五十年先のことなんか簡単に見通せる、みたいな。

「濃い連中だよね」

あははと笑う。

実際、酒の席でもそういった話題を振ったことがある。

決まって返ってくる返答は、

「お前がそれを言うかね?」

であった。

異常人間度合で言ったら、キギフィだって、相当に変というか、変過ぎというか、そんな美少女のくせして、何で元特殊部隊なんだ、とか、何でそんなに呑んだくれなんだ、とか、ツッコミ所がいやに多すぎる。

「私は自分なりに普通にしてるだけなんだけどなぁ」

そのフツウの認識が、すでに凡夫とは一光年くらい異なっているのだよ、君。

なんてことを、ぼんやりと考えながら、ビーチコーミング。

砂浜から目を転じて、町の背後に鬱蒼と茂る森、山や、遠くの対岸に鬱蒼と茂る森、山、そういったものを見る。

それらが暗ければ暗いほど、「ああなるほど」的に、夜の深さというのが、ビジュアルに、そしてフィーリング的に、実感出来てくる。

「そういうもんかね?」とお思いの方は、夜三時に公園に行ってみるがよろしい。ただし、何か起きても筆者は知らんが。

さて、何かが起きても片手で対処出来る類の人間・キギフィは、その樹々の暗さを見て、その「夜のメタファー」具合を見て、必然的に自分が今、孤独であることを染み渡る。

静かに凪ぐ湖にしたってそう。

痛いほど白い星をたたえる北の空にしたってそう。

私はきっと、自由。

そして、この町に守られている。

安らいでいる。

そんな感覚は、本当にこの世に生を受けてから、ついぞ味わったことのない感覚だった。

この町に来てはじめて……。

彼女には、帰るべき家がある。そのことがたまらなく嬉しい。

セリゼが、月読が、フレアが、人外であろうと、何の問題があるというのだろう?

こうして、自分を受け入れてくれるのだから。

彼女は湖の浜辺を歩く。

忘れられた宝物を探して。

それは確かにガラクタ、けれど美しく、そして宿命的に孤独な、まるで自分のような――ああ、言葉が過ぎた。ともかくも、それらは、キギフィの心を、自然に引き寄せた。

淡々とキギフィは彷徨を続ける。

「今日の収穫は……あんまナシかな」

流木集めは散々したし、ジャンク集めも、今日はこれといったモノが見当たらない。

そんな日もあるだろう。

いや、そんな日ばかりだからこそ、たまの「お宝発見」が、とたんに色めきたってくるのだ。

「釣りみたいだね」

それを思ったとき、キギフィの前方の桟橋の先っぽに、ひとりの釣り人が針を垂らしているのを、彼女は見た。

――出来過ぎだって。

苦笑しながら、キギフィは、その釣り人のところに歩いていく。

彼女のこの町で出来た、友達のところへ。

「釣れますか?」

テンプレ質問を投げかけるキギフィ。

「まあまあね」

その女性は淡々と答えた。そしてキギフィに聞く。

「今日は呑んでないの?」

「そんな日もあるよ」

「あなたの口から聞くと、すごい嘘臭い」

「ひどいね」

そうして、二人は微笑み合う。つまりは、それくらい気の置けない間柄、ということ。

唐突に、ひょい、と、釣り人は竿を揚げる。

そこには、煌々と火をともす、魔術ランタンが引っかかっていた。

流水にさらされているものの、不思議なことにサビてはいず、少々の汚れを取れば、充分に実用に耐えるどころか、なかなかの古物(アンティーク)である。

それ以上に不思議なのは、湖を流れているうちで、こうして灯りがともっているということなのだが、このようなことは、釣り人にとって日常茶飯事のチャメシであるらしい。たまに喰うと、「なかなか質実なモノを食べてるな……」と、美味しいもんだよ? 茶飯。

どうでもいいハナシに逸れたが、どっちにせよこの話の大元も結局はどうでもいい類の話であるからして(小説がそれを言うかね?)。

まあとりあえず、釣り人とキギフィの会話に戻そう。

「相変わらず変な物釣ってるね」

「今日は魚は不調ね。代わりにガジェットなら、そこそこの釣果よ」

そう言って、クーラーボックスに視線を落とす。

キギフィがそれにつられて見てみると、その中には、様々なモノ――平たく言えば、先ほどキギフィが探し求めていたようなガラクタが詰まっていた。

星屑の欠片。

盗めないはずの秘玉。

生き物のような、蒸気機関アイテム

なんでそんなモノが釣れるのか、と疑問に思う向きも多かろうが、キギフィにしても同じことを思っている。魚を釣るのと訳が違うだろうに。

「よくもまあ、毎回、そんなけったいなものが引っかかるね」

呆れコミ、しかしやはり感嘆の声で、キギフィが言う。

「無心に竿をおろしているとね」釣り人は言う。「いろいろなモノが引っかかってくれるのよ」

彼女の容姿は驚くほど普通だった。

それは、あたかも「美少女性」を極限まで凝縮し、恒星のような光を(この暗闇の中でも)放っているキギフィに比べると、その辺の野草というか、むしろ野草を持ち帰ってヨモギ餅でもするためのビニール袋というか(ひでえ言い草)、それくらい、「目立たない」。

釣り人らしく、ベストを着て、多機能そうなカーゴパンツ。暗闇だというのに麦わら帽。

で、ノーメイクのすっぴんに、そこそこに長い髪を結わいて。

無論釣りをガチでするにあたって、余計なファッションはする必要はないが(カッコつけから入る類の釣り人もいるけど)、まあ、それを抜きにしても、余りにも、その女性からは、フェミニンな魅力がなく……もっと言えば、「無色」すら思わせるほどの、圧倒的普通さ。

大概女性というものは着飾るモノである。

これはわたしの持論で、あるいは性差別的かもしれんが、男性は「役に立たないおもちゃ」に心血注ぐことを誇りとしているのに対し、女性はそれを軽蔑し、「役に立つもの」を追い求める傾向があるように思える。そのダイレクトな形が「服」だろう。

それは出産という、「究極的に役に立つこと」を己が身に宿して生まれるFamaleという「存在」に根差すものであるのか。まあ文化人類学はこの辺にしといて、ともかく女性は着飾るのが好きである。ギャルと腐女子とオバサンの区別を問わず。

ところが、目の前のこの女性からは、そのようなオーラを微塵も感じさせない。

「だらしない」というのでもない。身なりは清潔にしている。

ただただ、あまりに地味なのである。

「見てくれが悪い・器量が悪い」わけでもない。

きちんと見れば、整った顔立ちをしている。

が、不思議なことに、それを何か……まるで「無色の絵の具」で、その個性を塗りつぶそうとしているような、そんな印象すら受けるのだ。

だから、キギフィとは正反対の――少なくとも見てくれは正反対の人間なのだが、そうであろうとも、彼女はこのほうき星町において、キギフィの「最も親密な」友人のひとりである(フレア家の三人は「家族」である)。

キギフィは語る。問う。

「まあ気持ちは分かるよ。無心と言うのは楽しい」

「それがすっと分かるのは貴女とか……そうね、貴女の同居人、剣崎老師のような存在でしょうね」

「あのロリショタが老師ねえ」

「ひどい言い草。まあ、それでも、確かにあの人は仙人なのだから……少なくとも、こう言うのは何だけど、ユーイルトット公爵よりは、無心の境地に近そうじゃない?」

かぱっ、と破顔して無言で笑うキギフィだった。ツボに入ったようだ。

「フォローはしないの?」

女性は聞く。

「する必要あるもんか。セリゼ様御乱心」

「ひどいわね」

「ともかく……神経張った日常ってものが、毎日毎日続くような職業……というか、前職というか……そういう意味でしょ? 私の場合は部隊。あなたの場合はスパイ」

「そういうこと」

彼女は竿を下ろし続ける。

スパイ。

そう、この女性は、キギフィと同じく、かつては世界の闇の鉄火場にいた人間であった。

キギフィは「世界最強の特殊部隊」のエースであった。切り込み隊長だった。

その職を辞して、ほうき星町に流れ着いた。

一説には戦いにうんざりしたとか、一説には呑んだくれ人生を送りたいとか。

彼女を知る人間には、どちらも合点がいく説である。(ひどい)

が、どちらにせよ、キギフィはそのような人生を、やめた。

世界最強の特殊部隊のエース、は、決して誇大表現ではない。

キギフィはその部隊――GMP3という――の中で、最も若いうちに入るのだが、しかし、最も強く、最も勇敢で、傷を負い刺され刻まれ弾丸を撃たれ、それでも一歩も引くことなく、いや増して、無謀なまでに単騎、切り込み隊長として敵陣に乗り込んでいく。

その時につけるゴーグルは、般若のような鬼の面を模した、スナイパーゴーグルとフェイスガード、光学式センサー等を組み合わせた、ハイエンドの部隊用装備。

当然パンクルックなど身に付けず、戦闘に特化した「戦闘服」、タクティカルベスト、カーゴパンツ。入っているのはマガジン、銃弾、サバイバルキット。

ゴテっとした装備ではない。彼女の戦闘スタイルを最大限補助するために、軽装である。ヒット・アンド・アウェイを充分に遂行出来るような……。

ざっとここまで述べてきたような、あたかもFPSゲームの主人公のような(というかむしろ、敵役のボス格くらいが相当するかもしんない)いでたちが、まるで冗談になっていないレベルで、キギフィは「現代の闘士」であった。

幾多の戦闘を経験してきた。

先ほど過去を述懐したように。

少なくとも、

少なくとも、彼女ばかりは、こう形容してよいであろう、

「人類最強」と――

そんなキギフィの存在は、スパイである、その釣り人の彼女にとっては、畏怖の対象であった。

GMP3の存在は謎に包まれている。

ただひとつ言えることは、「世界最強」であること。

一説には、各地のエース格の戦闘員をスカウトし、さらに鍛え上げるとか。

あるいは幼少期から育成し、一個の完全な戦闘マシーンに仕立て上げるとか。

その年代からして、キギフィは後者であることは見てとれた。

だがどうであろう。

彼女がこのほうき星町に辿りついたとき、キギフィと知り合ったとき、彼女はすでに呑んだくれであった。

その挙動からして、スパイ――それこそ、「浮き=センサー」であることを、今までの人生のなかで、己が職業としてきた人間――の彼女にとってみれば、驚愕の対象であった。

「この娘はただものではない」と。

そして、自分と同類の、闇の鉄火場を潜り抜けてきた人間だというのも知れた。

だが、だが、

よりにもよってGMP3とは……。

このことを知っている者は、この町においてもそうそう多くはない。

彼女のことをスパイと知っている者がほぼ皆無のように。

そういう町なのだ。

決して詮索をしない。

自分自身が詮索をされるというのを、嫌いに嫌って、この町に辿りついたのだから。

だれがのんびりリゾート中に、ロシアンルーレットなどするだろう?

例えは極端だが、まあそんな奴はほうき星町には似つかわしくないってことでひとつ(その前に、信頼出来る医療機関に相談した方がいいと思うが。そういう刹那快楽者は)。

どういうわけだか……否、語るに落ちている。

結局、キギフィも釣り人も、「同類だ」と、本能で悟ったからこそ、近づいた。

それだけのこと。

だから、運命かもしれないけど、必然かもしれない。

そんな関係。

「何も考えないということが、こんなに贅沢だということは、この町に来て、はじめて知ったことね。貴女もそうでしょう?」

釣り人は聞く。聞くまでもないことだけど、という留保をどこかに付けるようにして。

「……そうだね、うん、そうだ」

キギフィは言う。

そう、それは、彼女が言うとおりのことであったのだ。

無心。

ある意味、常に「考えながら」でないと生きていけない、特殊部隊隊員、そしてスパイ。闇の中で生きていくのは、相当に神経がいる。

そんな生活を、ごく当たり前に行ってきたふたり。そんなふたりは、闇の中で生きていくのがとてもうまい。

だから、この「魂の暗闇」の時間においても、ふたりは、「身の処し方」をよく知っている。

呼吸の仕方を。

どこまでがはしゃぎすぎで、どこまでが黙りこくるかというのを。

出すぎと引っ込みすぎの違い。

夜のまとわりつくような風……その生ぬるさ。

音は闇の中に消えていく。

それを好都合ととるか、不気味ととるかは、その人の在る所による。

彼女らは、前者だった。良くも悪くも。

「……暗い話にするつもりはなかったのだけどね。けど、こうして昔を振り返るのも、たまにはアリでしょう?」

「いつもだったら疲れるけどね」

「そう、その充分な塩梅を計らないといけないわけ」

「わかってるじゃない」

「ふふ」

ある意味、悲しい会話なのだろう。

それを乗り越えきっていないからこそ、こうしてお互い、確認するようにして、語り合う。

闇の住人でしかわからない、ある種の「常識」を。

忘れさろうとしてきた。

が、生まれてこの方、そんな日々が常態になって久しく、その記憶を忘れ去ることなど、とうてい不可能なのだ。

リルケは幼年時代の記憶を、ひとは大切にすべきと言った。そこには自分の原型があり、いつか戻るべきところなのだと。

わたしもそう思う。

だが、その幼年時代が――ここでの定義は「自己を形成する期間」だ――暗闇に覆われてしまっている場合、はて、人はなんとすべきであろうか?

それでも……それでも?

「それでも」。

そう、それでも、それはその人間の幼年時代なのだ。

たとい、どれほど歪んだものであっても。

だからこそ、このふたりは、懐かしさすらたたえて、過去を語る。

自分を形作っている記憶は、消すことは出来ない。自殺以外には。

自分を殺すということは、自分を否定するということは、そういうことなのだ。

だったら、自分自身と共生する他ない。

彼女にしても、キギフィにしても知っているのだ。

ほうき星町に宿ったところで、自分自身を「チャラ」には出来ないということを。

罪を抱えている。

忘れられない苦悩がある。

それは「チャラ」には出来ない。

だとするならば、せめて、穏やかな時間の中で、そのトラウマを、ほぐしていくしかない。

それは無茶だ、それは無謀だ、そんなことが出来るはずがない……人はそう言うかもしれない。わたしもかつてはそう思っていた。

だが歳を重ねる(今年で二十七になる)につれ、結局、「忘れることが出来ないのなら無理にでも共生するしかない」と悟るようになった。でなければ、本当に自殺以外に、救われる道はない。

……話が、また暗く、極端になってしまった。

だがそれも許してほしい。

何と言っても、時間が時間なのだから。

「おや、貴女向きのモノが釣れたようね」

竿を揚げる前から、釣果の検討が、不思議にもついているようである。

「何でわかるのかなぁ」

「それを言ったら貴女だって、超越存在・高位魔獣の『核(コア)』を、修羅場の中できちんと見分けることが出来るの?」

「それがお仕事だったからね~」

「私のもそれと同じよ。まあ、勘といったものね」

「なるへそ」

腕を組んで、納得したようすのキギフィ。

果たして吊り上げられたものは、ウィスキー瓶であった。

飲み口がしゅっと細くなっている瓶の琥珀色、深く。

「はい」

ぽん、と、瓶をキギフィに渡す。

「いいの?」

「貴女向き、って言ったでしょう?」

微笑むキギフィ。その笑顔を見た釣り人、いつものことながら、と知りつつも、やはりドキドキしてしまう。決して百合的な意味はないのだが……多分。

ちなみにどうでもいい話ではあるが、筆者が百合に目覚めたのはアリスソフトのアトラク=ナクアで、今のお気に入り百合エロゲ(レズゲー)は「その花びらに口づけを」シリーズである。道具ナシのガチ百合エロというのがいいですね。(ホントにどうでもいいな……)

そういう観点で言えば、年寄りの繰言なのだろうが、昨今のライト百合ブームは、確かに楽しくはあるのだが、かたっぽで「もっと喰いこんでくれよ!」と……え、どうでもいい? うん、そうだよな……。

何が言いたいかというと、この場面で百合的シチュにもつれ込むことはないということを言いたかったのである。ほんとだろうか。

ともかく、キギフィの笑顔は、ヒマワリの一番輝いているときのようで、この暗闇の中でも輝いている。まぶしっ!

そんな美少女から、

「呑む?」

と言われてしまっては、どきっとするではないか。

釣り人、目を背けながら、

「それはアナタのモノよ」

どこか言葉がぎこちない。

「私の酒が呑めないってのか~」

「貴女、絡み酒だったかしら?」

「ジョークだよジョーク」

「……まったく。まあ、一口なら」

そう言って、さっそく酒をかっ喰らっているキギフィから、ちょっとだけもらう。

酒精が彼女の身体に回る。

足を組みなおし、再び竿を掲げる。

そのときの、彼女の表情は、とても、とても、リラックスしていた。

そして、まっすぐな瞳と、穏やかに微笑んだその相貌は、確かに「美しい」。

彼女は顔かたちは悪くないと書いた。

そしてその前に、とても平凡な見てくれをしているとも書いた。

なぜそのような「平凡さ」をまとっているのだろうか。

それはひとえに、彼女が「どんな美人にも化けられるスパイ」であったからだ。

一般的な女性のメイク技術は、「通常三割増」から「別人に化ける」程度にまで、様々であろうが、彼女の場合、あらゆる美人に化けることが出来た。

あるときは瀟洒なヴぇルヴェットが似合う貴婦人に。

あるときは清潔な身なりをした、万人に愛される美人に。

あるときは……どのような形であれ、彼女は人目をひく姿になることができた。

そしてそれを使って、様々な情報を盗む。

それが彼女の仕事であった。

その美貌は完璧であり、その美貌にうつつを抜かす男性諸君は、例えば貴婦人の「化け」に心奪われ、例えば清潔な清純派に心奪われ、ひょいと情報を渡してしまうのである。

注意する点は、「ああ、この女性になら打ち明けてもいいだろう」という、ある種の人格の深さ、まっとうさとでも言おうか。そのようなオーラをかもし出すことに彼女は長けていた。

つまるところ、「とてもいい女」のふりをすることができたのだ。

彼女はそれを利用した。

そして彼女のその素質を上層部は余計に利用した。

身体を使ったことも幾度と無くある。が、それは彼女の職業において当たり前のこと。

そして彼女は「とてもいい女」であるがゆえに、同業者の間でもマークされない存在だった。

言い換えれば、「自分らしさ」「アイデンティティ」をことごとく消し去った美貌を使っていたのだから。

つまり彼女の美貌は、美貌であるには違いないのだが、ひとたび彼女との席を外すと、どのような顔かたちをしていたか、忘れてしまうような美貌だった。

それは「美貌」か? と人は言うかもしれない。

が、信じてほしい。

「美しい」というふんわりしたニュアンスだけが残って、あとには何も残らない、という類の美貌も世の中には存在するのだ。例えば、きれいな写真だが、それによって心がきれいになるのだが、しかし「心に突き刺さる」までにはいかない写真、というものを、皆様も目にしたことがあるかと思う。

そういったモノだ。

だから、彼女は人と様々に交流し、情報を盗む。

が、盗まれた者は、盗まれたこと自体に気づかない。

彼女の存在自体が、「ああ、美しかったな」で留まるようなものであって、それ以上の存在感というものがなかったからだ。

その点、キギフィのような美貌とは正反対だといえる。とにもかくにも、キギフィの美貌は人の心に刻まれまくってあとをひく。

そんなキギフィがよく特殊部隊などという、機密事項バリバリの職務についていたな、と思われる向きもあるだろうが、ひとえに、先に述べたように、任務中は鬼の面を被っていたからである。

「そんな生活は、まあ、私の天職であったわけだけど、その分取り分を取っていったわね」

「だから、やめた、と」

「ええ。貴女もそうだったのでしょう?」

「……まあね」

延々と戦闘マシーンであること。

それはそれなりに、いくら天職であったとしても、疲れるものだ。

どんな職業でも、己の存在のどうしようもなさに、時折うんざりすることもあると思う。筆者ですら、このように文章を書くことを天職と思ってはいるが、それでも、時折うんざりする。

それは、その職に対する愛情とはまた別の――言わば、「愛憎半ばする」といった類の。

それが天職たる所以、といわれたら否定は出来ない。

が、疲れることは、事実だ。

「いずれにせよ私はよく働いたと思うわ。私以上に、あの手の仕事を上手くこなした手合いはいないわけだし」

「おお、言うねぇ」

「事実だから。出来る女は違うものよ」

「調子こいちゃって~」

キギフィは笑う。女性もまた笑う。

「けど、さ」

「なにかしら」

「本当に出来る女だったら、この仕事やめてはいないよね?」

核心を突く。

「……ええ、まあ、そういうこと、ね。それは認めるわ。例えは変だけど、毎日カレーを延々と三百六十五日食べていて、それが数年にも渡ったら飽きるでしょう?」

「セリゼっぽい例えだなぁ」

「変な貴族様ね」

「今更~」

ふたりしてクスクス笑う。

「……まあ、私の場合、ただカレーを食べるだけだったらまだマシだったわ。けど、そこに『始終緊張を絶やさない』という留保がつくとしたら?」

「ああ、そういうこと」

「それ以外に何の意味があるというの?」

「まあ、そうだけどさ」

言葉のじゃれあいであることは二人とも認識している。

この会話にせよ、愚痴を言い合うことではない。

単なる事実確認というか、昔話というか。

だから、こう言う。

「無心は楽しいものよ。神経を張り詰めて、仕事を達成する。それは確かに喜びではあるけれど、それが極限状態で、ずっと続くことになっては、人間病むわね。だからこそ、この無心の時間が得られたことは嬉しい。……楽しい、と今言ったけれど、それは正確ではないかもしれない。無心でいられると、心が凪ぐのよ。ほとんど禅ね。剣崎老師ならわかってくださるんんじゃないかしら」

「セリゼよりはわかるかな」

「ひどい言い草ね。……まあ、私も、老いたのかしらね」

「まだそれほどの歳にいってないだろうに。ウチのロリババアどもを見たら?」

「アレは常識外よ。『神討ち』二名に、サイボーグ一名」

「『一体』と違う?」

「またひどい言い草ね」

「でも事実だし」

また笑う。

そして彼女は思う。

――ああ。私はかつての職業において、このようなナチュラルな笑みを浮かべていたことなどあっただろうか、と。

どのような人生であれ、自分の意に染まないことをしなければならないときはある。

例え自分の天職であっても。

そしてその天職自身が、自分に対して復讐してきたら、はたして人はなんとする?

それはアイデンティティの崩壊。自己の揺らぎ。

自分がスパイをやめようと思ったのは、そのあたりであった。

自分には、他の人生があるのではないか、と。

やめるにあたっては、各方面から追撃を喰らった。

何しろ有能なスパイなのである。機密情報の宝庫である。

だから彼女は逃げるほかなかった。

だが、そんな彼女を受け入れてくれる場所が、闇の鉄火場以外にあるのだろうか?

彼女はそこのところを重々承知していた。

だからこその絶望だった。

この天職が、自分の人生に復讐しだすなど。かつての自分だったら思いもよらなかった。けど、それ以外の人生があるのではないか、と思い出した心をとめることは、誰にも出来なかった。

一度きりの人生だ。

彼女は、天秤にかかった「自分」を思い、「自由」を選択した。

そして逃げついた先が、このほうき星町。

そして今、このようにして笑っている。

この町は、そんな「脛に傷持つ人々」が寄り添う場所。

だったからこそ、彼女はこうして安らいでいる。きっと、他のみんなもそう。こうして膝突き合わせて語り合うことこそ、キギフィあたりの人間以外にはいないけれど、何とはなしの連帯感のようなものがある。

相互不可侵と、尊重と。

このような場所は他にはない。

何も自分が公明正大な人生を送ってきた、と大言壮語するつもりはない。なんといってもスパイなのだから。人を欺き、人を偽り、己の属する集団のため、自分を捨て、情報を盗み出す仕事。

そのような仕事が、世の中に――世の裏側に、確かに必要とされているからこそ、自分の職業というのもある。

だが、それも疲れた。

このままでは、世界そのものに、自分がデリートされてしまうのではないか。

パソコンのデリートキーをポンと押すがごとく、簡単に。代替可能なこの人生。確かに、自分より上手く出来る人間もそうはいないであろう。だが、それでも代替可能であることには変わりは無い。それがスパイというものだ。

そのような人生を、バカらしく思ったのはいつからだったか。

否、起源を求めても仕方がない。

大事なのは、その人生に決別し、今がある、ということ。

「私は正しかったと思う?」

釣り人はキギフィに問う。

「何を今更」

ホントに何を今更、である。読者もそう思っておられるのではなかろうか。

「このように無心を楽しんでいるとね。過去の自分が……愚かしいとまでは言わないわ。けどそれでも、何か常軌を逸していたように思えるの」

「同じくらいひどく言ってるじゃない」

「それもそうね」

自嘲する笑み。二人とも。

「……ただ、これからはそんなことのない人生を送りたい。私がここでこうしているのも、ただそう思うからこそ」

「重要なのはそこじゃないかな。過去はどうしたって消せないさ……」

それは、キギフィ自身が一番よくわかっていることだった。

女性の気持ちはキギフィも同感であった。が、それをいちいちほじくり返したところで、何になるだろう?

それよりは、今を楽しんだほうが、明らかに「正しい」とキギフィは思う。

生来の楽天的な考えもそこにはある。が、それと同時に、そうでなかったら、余計救いようがないじゃない。そのようにも思う。

彼女と同じ、もとは闇の住人だったからこそ。

だからこそ、ほうき星町の住民も、彼女のことを詮索しないのだ。多かれ少なかれ、闇を見てきた人間は、人の闇を暴きたがらない。暴きたがるのは、まだ安全側でぬくぬくしている連中だ。わたしはそう思う。

そして、キギフィは思う。

「今の釣りをしている君の顔は、綺麗だと思うけどね」

「お世辞を言わなくても結構よ」

「それがお世辞じゃないんだよなぁ」

「……?」

彼女は気づいていない。

彼女がかつてスパイだったころ――例えば、ほうき星町に来たてのころ。彼女はやはりメイクをしていた。

キギフィはそれを「見事な擬態術だ」と思った。その美貌を。その「あとには何も残らない美貌」を。

が、やがて彼女は何を思い出したか、釣りをはじめた。そこから彼女とキギフィとの交流がはじまる。

そこで知ったのだ。

彼女がリラックスして竿を傾けているとき、そして釣れたときの、本当にナチュラルな笑みを。そしてその、純粋に輝いている姿を。

こんなにも穏やかで、何の留保もなく、誰の目を意識することもなく、心からの笑顔を浮かべている姿。

それを、「綺麗」だといわないならば、果たしてなんと言えばいいのだろう?

形の問題ではない。メイクの有無ではない。

心からの喜び、「自由」の体現。それが、彼女の綺麗さだった。

そんな彼女の笑みを、彼女自身が気づいていない、というのは皮肉ではあるけれど、

けど、

これくらい純粋な笑みというのは、少なくともスパイだったころには、得ることのなかったものであるのは明白であるからして、

キギフィはこの笑みがある以上、彼女のこれからの人生は大丈夫だと思うのであった。

だから、

「無心と釣り、ね」

「うん?」

「いや、君にはそれが似合ってるってこと。これからも続けなよ」

「言われずともそうするわ」

「そうそう、それでいいって。きっとその内気づくよ」

「何に?」

「さぁてね~」

「ちょっと、もったいぶってないで教えなさいよ」

「ふふっ」

そうやってからかいあい、ちょっかいを出し合うということ自体が、どれだけリラックスしていて、どれだけ幸せそうな笑みを浮かべていることに、この女性は気づいていないことが、何ともほほえましいではありませんか。キギフィはそう思うのであった。

そんなじゃれあいを続けながら、釣り人はひたすら竿をおろしている。

キギフィはそれを見ながら酒をかっくらっている。呑んだくれ!

ところで、先の釣果以降、竿に引っかかるものがない。

まあ彼女にとっては、釣果が問題なのではなく、こうして無心に竿を下ろし続けることが、この趣味にして生業の第一であるからして。

そう、こうして釣った様々なものを、市場や古物商に持ち込んで、彼女は生活の糧にしている。

スパイで培った美貌を飯の種にすることなく。

だから彼女はこの町においては、「釣り人」である。

みんな、それ以上の認識は持っていない。彼女は、その位置づけに満足していた。

――これまで数多くの男女をカモにしてきた。彼ら彼女らを偽り、鼻の下伸ばした相手からいろいろなものを掠め取ってきた。

それがどうだ、この町では、ただひたすらに無心でいることで、こうして日々の糧が得られる。何の打算もなく。

そのことが、彼女には嬉しかった。その上、こうして、率直に身の上話を語りあえる友がいるのだ。これ以上、何を望めばいいのだろう?

人を釣ることなく、ただ無心に、不思議なものを釣る。

普通の生活においては、そのほうが余計変な生活に見えるだろうが、彼女にとっては、これ以上ない自然な行為であったのだ。

……と。

ここにおいて、何か急激に「迫ってくる」感覚を、彼女の竿の先の浮きと、彼女自身の「浮き」――スパイとしての本能的危機察知能力――によって、感じた。

「何か来るわ」

水面がぶくぶくとあわ立つ。

「お、大物!?」

期待するキギフィ。

「いえ、これは……」

一瞬、水面が凪ぐ。

次の瞬間、そこから空に向かって、ミサイルが竿を下ろした先から突き出てきた。

「うわ! 何てもの釣ってるの!」

「私に言われたって困るわ」

「いや、困るわ、は確かにそうなんだけど……」

それは小型ミサイルであった。

元特殊部隊のキギフィにとってみたら、見慣れた指向性ミサイル。弾頭にはセンサーが点滅していて、あたりのサーチを行っているようだ。

そして。

「わ! 来た!」

そのミサイルは上空へ飛び上がった後、直下して二人の方へとやってくる。

「私のせいじゃないわよ」

いたってのんきな女性である。それが何の問題でもないかのような。

「まあ……静かな夜を期待していた貴女には、悪く思わないでもないけど」

「余裕っすな……さて、なんとします、この状況」

「おまかせするわ」

「あ、投げっぱなしジャーマンじゃまいか」

これに至るまで、キン、と音をたてながら、ミサイルは二人を目がけて飛来してきている。その轟音、渦巻いて、波動を伝え、恐ろしく。そんな中早口で語り合い、状況確認、並びに対処方法の丸投げ、と、呑気ながらも一瞬で要件を伝える。手慣れたものである。それが闇の住人という、鉄火場に慣れ親しんだものなのか。

「やれやれ」

刹那、キギフィは動く。

どこからともなく取り出した銃を、マシンガンのように高速連射、五発。

ホントにどこから取り出したのか検討もつかんが、お腹のあたりがめくれていることから、服の中に隠していたことが知れる。パンクルックの上着のだぼっとした感じを活かした隠し方である。検討ついてんじゃねえか。

ちなみに、そこから愛らしいおへそと、見事に絞られた腰のくびれが見えてドキドキである。

ともかく。

ハンドガンといっても、しかし大口径のもので、鳴り響くは轟音。重低音。ズ・ズ・ズ・ド・ドン、と、五発の重い音が響き、キギフィの手に重い反動を浴びせるものの、それをキギフィは一向に気にした様子がない。絹の織物を扱っているようだ。

あまりに自然な一撃であった。ミサイルの猛威を、ぺいっ、と跳ねのけるような。

炸裂。

ミサイルはキギフィの頭上遠くで、花火のように、パン! とはじけ飛んだ。

破片・弾頭の方向計算も一瞬で済ませていて、ふたりのいるところに降りかかってくることもなく。

あまりにあっけなく、「処理」してしまったのだ。

「こうも一瞬で処理されてしまうと、さすがGMP3、と称賛するべきなのだろうけど、しかし、こう、何かしらね。貴女同ジニンゲンナノ? とか言いたくなるもので」

「何故に片言」

憮然とした表情のキギフィ。そのぷんすかした様子も愛らしいのだからまいってしまう。

が、

またもやぶくぶくと水面に泡が立つ。奇妙な振動がする。

「また来るわね……今度は、今のと同じのが二発、それから……爪?」

「爪?」

果たして浮かんできたものは、やはりミサイルであった。

至極冷静にキギフィはそれを「処理」する。一瞬だけ確認したあと、冷徹に「銃弾を当てる」。ビリヤードでも突くが如く。

普通常識的に考えて、そのようにミサイルに弾丸が当たるわけもないし、ましてや一発でミサイルを撃沈出来るわけもない。

が、キギフィは出来るのだ。ミサイルのコア部分を一瞬にして判別し、そこを狙い撃ちすることによって、ミサイルを無力化出来る。

人類最強とは、端的に言ってこのようなことからでも推し量れる。このようなことが当たり前なのだ。

そして。

次に水面から浮上してきたものは、巨大な機械仕掛けのクロー……ロボットの作業デバイス部分、動物で言うところの「前足」にあたるような機械であった。

巨大な鍵爪。太い手首のような漆黒のジャンクめいた機械に、だらん、とワイヤーが繋がっている。血管のように。

鍵爪は鎌のように鋭く、ねじ曲がっていて、殺意以外の感情を見せない。

殺戮機械のアタッチメント。そのようなモノが、勢いよく飛来する。水面から弧を描くようにして、来襲!

銃弾でもって対応するキギフィだが、相手は爪の先から発動させた重力波動で、その攻撃を無効化させる。

「ちょっとチートすぎない?」

普通に考えれば、どう考えても絶望的な状況である。

銃が効かないのだから。

そんな相手には、普通は敗北宣言である。

が。

GMP3の人間には、そんな状況は慣れっこなのだった。

銃弾が通らないモノはいくらでもあることを知っている。戦車、竜の鱗、霊体の核、再生する吸血鬼の身体……それでも、相手を打ち倒さなければならない。

だとするならば。

キギフィは一瞬にして判断を変え、一瞬にして跳躍する。

するといつの間にか、その手には槍が備わっていた。

これがキギフィの持つ最強の武器である。もっとも慣れ親しんだ、三本分割型の携帯槍。細身の平べったい鉄棒を三本組み合わせ、身の丈ほどの槍を形成する。

ダマスカス鋼製のその槍は、ダークグレーの鈍色で、先端が鋭くなっていることを除けば、槍というよりは鉄棒である。愛想も何もない。

が、それだけに、機能性は充分で。

一瞬にしてクローよりも跳躍したキギフィ、その襲いかかる鍵爪に対し、上空で唐突に位置ベクトルを変え、ありえない角度・速度で急降下!

クローよりも勢いの良すぎるその槍の一撃でもって、ズドン! と、まるでこちらがミサイルであるかの如く、その鍵爪を仕留めた……「沈めた」。

獲物を突き刺し、もう危害がないと知れた状態になって、キギフィは槍をくるくると回し、肩にひょいと立て掛け、釣り人に言う。

「こんな感じ?」

息ひとつ切らしていない。ごく当たり前のことをやった、みたいな。

それを見て女性、

「はぁ……まったく、やれやれだわ」

かぶりを振った。

「こんなモノが釣れることについて?」

「貴女によ」

ガール・ザ・人類最強さん、と、いろいろな感じで呆れはて。

「にしても、なんか恨まれるようなことでもしたの?」

「しまくりの人生だったわね」

キレキレのジョークを放ちつつも、現状確認。

「『今』悪いことをしてるのか、ってこと」

「それはないつもりだけど」

「だよね。『昔』の尾が引いてる可能性は……ないか。ここはそういう町なんだし」

「信じているわ。だとしたら」

「としたら?」

「まあ、厄介な偶然よね」

「動じてないんだね」

「これでも元スパイですから。スパイが動じていては職にならないわ」

「それもそうか……」

不思議なほどに納得してしまうキギフィだった。

「それにしても、よくもまあ、このようなモノが釣れたものだわ」

「爆釣ってやつ?」

「もっとまともなものを釣りたいのだけどね」

「魔術ランタンとか、星屑の欠片とかはまともなの?」

「綺麗じゃない。素敵じゃない」

「ぐうの音も出ないね」

その返しに微笑んでしまうキギフィだった。またも笑顔がまぶしい。

すると、

水面がぶくぶくぶく……と、泡立った。

それも、今までのようなもの(いや、今までもそれなりにずいぶんな泡立ちだったのだが)とは違い、明らかに不吉な予感。胎動。

水面がゆらめく。

すると次には、そのゆらぎに、フラクタル画像のような幾何学模様の透明な格子が展開された。スクリーントーンを張られているようだ。

――魔術式?

ふたりはそれまでの経験から、これがそのような「日常の常軌を逸したモノ」」であることを察知した。その前にミサイルが湖から出てくること自体が常軌を逸していることはさておき。

「まさかフレアが何かしたってわけじゃないよね」

それはない、と即断するキギフィだった。

あの博士は確かにマッドサイエンティストだが、こうして「無関係の人に迷惑をかける」ことを何よりも嫌うことを、キギフィは家族として……そして、過去に話してくれた、彼女が義体に己が身を換装することになった忌まわしき事件を思い返して、「それはない」と判断するのだった。

第一フレアが「ガチ」で作るのなら、こんな普通の……もとい、こんなザコの機体は作るまい。もっと面白いモノを作るはずだ。

(ほめてるんだかけなしてるんだかわからないな……)

よって、これはフレアに関する案件ではない。

ただ、彼女が開拓した、「魔術科学」の代物であることはわかる。

この世界における第二次の産業革命。エネルギーサイクルと活用法、そしてデバイスとなる機関といったものの、完全なる科学(機械)と魔術の融合。秘儀であった魔術の、科学的解明。科学の矛盾の、魔術的「超論理」解明。

それによって、レッズ・エララは、わたしたちの世界より早く「近未来」に辿りついた。

そして、目の前に展開されている光景は、そのような近未来技術の結晶であるのだ。

果たして、何が出てくるのか……それは、少なくとも、今出たようなミサイルのような、簡単なものではあるまい。

そして。

ぶくぶくぶく! と猛烈に泡立ち、フラクタルの模様が薄紫色に輝く。LEDで発光しているようだ。

果たして出現したモノは。

巨大な化物魚類であった。

ただし、その肉体は、完全な機械のものであった。

背中に尾びれがあるのはいいとしよう。だがそれが刃物以外に見えないのはどういうことだ。

本来エラがあるところがスラストバーニアで、その横にロケットランチャーが備え付けられているのにも、疑問が残る。

鱗というか装甲。ヒゲと言うよりは幾本もの槍(グレイブ)。

流線形なのは変わらずとも、そこにあるのはオニハコゼのような凶暴性にして、で、手を触れなば即座にイヤンな惨事になっちまいそうな、攻撃的なフォルム。

……いやもうはっきり言ってしまおう。

決戦兵器。

殺戮破壊蹂躙虐殺を旨とする、ただそれだけのデストロイヤーマシーン。

愛想もなく、慈悲もなく。

ダライアスのボスのような、無慈悲にして凶悪な「敵」が、そこにあった。

当然このような相手と「おともだち」になれるほど、釣り人もキギフィも脳内お花畑であるはずがなく、

「まいったわね」

「全然まいった風に聞こえないよ」

それでも呑気に話すのであった。手慣れとは恐ろしい。

「ほんと君、なんか悪いことでもしたんじゃないの? なんで決戦兵器なんか召喚しちゃってるのさ」

「無実だと思いたいのだけどね」

「事実来てるじゃない」

「無心に竿を下していると……」

「話をそらすのやめい」

「……まあ、私に思い当たる節はないわね。あったとしても、このようなモノに狙われる前に、『アタリ』をつけて、穏便に帰ってもらうくらいの甲斐性は持ち合わせているつもり」

「出来る女は違うなぁ」

「貴女だってそれくらいのことはするでしょう……?」

「まあね」

さらりと言うふたりであった。この凶悪な殺戮機械を前にして、この余裕。

して、

「じゃ、ちょっとひとひねりしてくれない?」

「いいんだけどさ、そこはこう、『私もやるわ!』的な、こう……」

「戦うのは貴女の前職じゃない。私は釣り人として、今度魚が釣れたら、貴女の肴にするために一番に龍教授の家に持っていくわよ」

「それを言われたらしょうがないな」

あっけなく話がまとまった。

釣り人にしても、このようなガチ戦闘において、自分がさほど役にはたたないことを承知している。

で、キギフィがこのような鉄火場において最大限の力を発揮するのも、自分で承知している。

要は適材適所というやつで。

世界の人間全てが、人生においてこれを第一に希求すれば、さぞ世界は平和になろうかと思うが、そうもいかないのがこの娑婆苦=人間界なのである……世知辛い話だ。

そして、その原理をよく知っていて、その原理に苛まれることも知っていて、でもその原理がなんだかんだ言って世をうまく回すコツであり、自分がなにをすべきか、の最も有力な答えであるからして。

少なくとも……それがトラウマでない以上、「適材適所」を無理なくやっていくこと、それはそれなりに大事なことなのではないか、と、二人も、そしてほうき星町の住民も思っていることなのだった。

というわけで、バトル開始である。

魚型兵器のセンサーは、なんだか「この場所」に浮上したことに、とまどいを覚えているようだった。

――ここを狙ってきたわけでは、やっぱりないのか?

とキギフィは思った。

ホントにただ単に釣り人がひっかけただけで……まあいい。どちらにせよ、こんなものに暴れられたらいやだ。

ほら、センサーがこっちを判別したぞ、LEDがレッドに点滅したぞ、ほら、オールグリーン、目玉、輝いて。

全身の機械が蠢く……キギフィは相手が「戦闘モード」に入ったことを、そのように確認し、自分も構える。

相手が迫ってきたら、その瞬間からカウンターの要領で、一気に潰す。この化物以上のトップスピードを出しきる自信がキギフィにはあった。

全身を、すぐさま跳躍出来るように、バネを縮ませる……

が。

そのとき、天高く闇広がる夜空の、雲の切れ間から、何かが飛来してくる「予感」がした。

予感がした。

果たしてそれは事実だった。

「見つけた! 死ねー!!」

次の瞬間、上空からいくつもの銃弾がガンガガンガガンと猛烈に被弾!

鋼鉄の装甲、あえなく貫かれ。

こんなに簡単に鉄って貫けるものかと思うほど、上空からの数撃は強烈なものであった。一体どんな炸薬・弾頭を使っているのか。

否、キギフィは知っている。

それは全弾大口径のライフル弾。

そんなものを上空から勢いよく「死ねー!」の声とともに連射してくる人間……じゃない、吸血鬼。

ああ、彼方から、ほうきに乗って、彼女がやってくる。

ユーイルトット家第十四代公爵、セリゼ・ユーイルトットその人である。

マントと黒衣に身を包み、両腰に三本の剣。その剣のグリップには、銃の機関が備え付けられている。刀身の向きと平行に弾頭を打ち出せるデザインの。

片手にリボルバータイプのその奇妙な剣――「内蔵式銃剣」を握り、もう片手はほうきを握って大暴走。猛烈な勢いで、ジェット機かって勢いで、こっちに飛来してくる。

化物、ぐぎぎがががとうめきながらも、セリゼの方角を見ようとする。銃弾が貫かれているのだから、ほとんど死に体ではあったが、戦意だけは衰えず。

が、それ以上に野蛮な戦意をたたえているのが御乱心公爵様であって、

「くたばる機械は訓練された機械だ! 逆らう機械は訓練されてない機械だーっ!!」

そしてずどどどど。

いつの間にリボルバーに六つの弾薬を装填してのであろうか、再び斉射。その弾頭、化物の各急所部位を貫いて。

ぼす、ぼす、ぼす、と、内部で軽い爆発が起きる。口から黒煙が噴き出ている。回路はショートしている。あんなに凶悪そうだった殺戮機械が、なんということでしょう、あっと言う間に御釈迦に!

そして、

「死ねっ!」

突撃突貫、全力全開、スターライトぉっ! 以下略! 詳しいことは知らん! 勢いだけ伝われ僕の心!

そんなこんなで、上空から閃光を纏って、セリゼがほうき星のように飛来して、猛烈な勢いをつけて、その魚に突っ込む。ほうき星のように辺りに衝撃波が撒き散らされ、円錐型のベクトルがその場に描かれ、それは光、鮮やかに。

次に、轟音。そりはそうである。あのような高度から直撃してきたのである。それも猛スピード。キンッ、という金切り音の後に、爆発の音。それが一連の流れ。それは飛来の音と直撃の音。キンと鳴って、風が吹き、ドンと鳴って、風が凪ぐ。

文字にすれば優美なれど。

その「爆心地」に立つのは、破壊された頭部に足をがっとかけ、支配者のポーズをして、完全に勝利宣言をするのは、そう、我らがニート貴族。

セリゼ・ユーイルトットその人である。

満足そうに頷き、足で魚をぐりぐりし、「う~んマンダム」のポーズを露悪的にとり(わからない人は親御さんに聞くかYOUTUBEで検索しよう、お兄さんとの約束だぞ!)、そして感慨深そうに言う。

「私ってば最強……」

まあ確かに最強だろうよ。

この類の決戦兵器は、その戦局を根底から覆すポテンシャルを、たった一基のうちに秘めているものである。いわば一個師団を一基で相手取れるような。

それを、こう、なんちゅうか、猫を一匹潰すかのような簡単さでやられたら、兵器や兵団の立つ瀬がない。

そんな気持ちにさせるがしかし、そんなこと知るかボケと言わんばかりのこの勝利者の態度。

勝った奴がエライのだ。勝てば官軍負ければ賊軍。勝は万金に値いせり。

そんなナチュラルな自己確信を、セリゼの笑みはたたえていた。

よって、キギフィが人類最強なら、セリゼは吸血鬼……否、もはや、生物最強なのだ。

それはそうなのだ。

何故なら彼女は、この世界において、「神」を屠るだけの武力を一個人のポテンシャルに有する、特異存在。

神に抗った者。

神を殺した者。

絶対不可侵にして完全無欠の王、すべての価値と矛盾の上に立つ王。

神……そう、その神を、

殺してしまえるほどの。

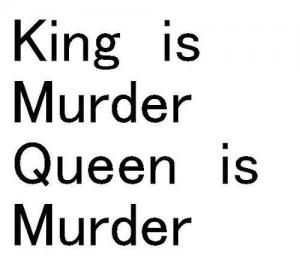

「神討ち」

化物8人を、人はそう呼ぶ。

闇の呼称。それでいて、絶対的な強者の呼称。

創造主たる神に唯一比肩しうる存在。

あるいは世界のバグ。

神によって緻密にデザインされたこの世界の、根底を揺るがす異常存在。

なんとでも呼べる。

ただひとつ、言えることは、

「強い」こと。

キギフィはセリゼに言う。

「はいはい悦に入ってないで」

「何さそこな小娘。私のいい旅夢気分を邪魔立てするとは」

「もう何から突っ込めばいいのかわからないよ」

「やだ……突っ込むだなんて、キギフィさんったら、は・し・た・な・い!」

「う~ん、ぶっとばしたい」

「やれるもんならやってみろや」

「あれ? この吸血鬼調子のってんよ? さすがにイラついてきたね」

お互い笑いながら、微妙な険悪さを醸し出す。

「何やってるの貴女たち……といいたいけど、まあここはキギフィに同意するかしら」

呆れたような言いぶりで、釣り人が中に入る。中に入ると言っても性的な意味ではない(黙れよ)。

「やあ、久しぶり」

爽やかに、夜の中、セリゼは挨拶をする。

風は静かに凪ぎ、再びかつての静かを取り戻す。

とは言っても、ノイズがその風に混じることは確かだ。セリゼが圧倒的な暴力で滅した、殲滅機械のなれの果てが奏でる、ささやかな断末魔のあと。配線が、血や骨の断裂のような悲惨さをたたえる。ギ……ジ……ジジッ、と、虫が火に焼かれるような、異臭・異音。

それは「事が終わった」ことの証。

だがそれにしても、あまりに唐突だ、とキギフィは思った。一応それなりに覚悟は決めたつもりであったのだが、それがこうも簡単に「場外からの闖入者」によって屠られてしまっては、拍子抜けにも程がある。

もちろん、平和的(?)にことが収まったのは、言祝ぐことではあるのだが。

「相変わらず強いわね、『神討ち』は」

「その名前を出すなっちゅーに」

セリゼは苦い顔をする。

それに対しキギフィ、

「言うてやりなさいな、このニート、ちょっと頑張ったからって調子のってんだから」

「ひっどい言い草だな。誰が御町内の危機を救ったと思っているのかね?」

「別にセリゼがやらなくても私がやったし」

「おう言うじゃねえか小娘。やっか? おう?」

「話題がループしてるわよ」

もちろん言葉のじゃれ合いなのでガチになることもないのだが。

「……で、セリゼはこれとどういう関係?」

「一夜を共に過ごした相手、かな……」

地方の珍味「サンマ味アイスクリーム」を何の気まぐれか、口にしてしまったときのような、口のひん曲がりを、キギフィ、する。

「そんなに熱い夜だったの?」

「逆。テクが無くて退屈な夜だったね」

「さすがにこのレベルになると、戦闘のメタファーが性交になるのね」

「単におっさんだけだって気がするけど」

感心する釣り人に、付け加えるキギフィ。

「まあ真面目に答えると、……っと」

そう答えようとした刹那、ボロボロになり、四散した胴体……の一部、完全に両断され爆ぜられたボディから、紅い煙が立った。

その煙はやがて形を作り、ゆっくりと肉を作ろうとする。

そこに現出するは、骨・肉の塊。そこに皮が急速な勢いで形成されていく。

やがて顔だけ、透明な、幽霊みたいな状態で形成される。肉は蠢く。「とりあえず」的に、必死に顔だけ形作ろうと、その生き物は、紅い煙を、霧を、用いる。

その紅の色、血の色。

そう、吸血鬼。

「あ、これ、吸血鬼が乗ってたんだ」

キギフィが「今気付いたよ」と言わんばかりに声をあげる。

「臭わなかった?」

「動物じゃないんだから」

そりゃセリゼはわかるのかもしれないけど、こちとら一応人間なんだから、というキギフィであった。(キギフィを一般人のオーダーに数えていいかは議論されるところではある)

「あんたがそれを言うかね、元特殊部隊」

「言うても、今ゴーグルないからね。あったとしても、この機械の中に居る分には、分かりっこないし、分かったところで、対応が変わるわけではないからね。とりあえずは殲滅して、『なかのひと』が吸血鬼だったら、それはそれとして後で考え行動した方が効率的じゃない?」

「ふむ、まあ、道理だ」

眼前に居るのは吸血鬼なのである。

生物の中でも、夜の覇者として、上位存在として、そこらの人間が立ちうち出来ないものなのである。

それを、近所の厄介な犬猫の処理と同列にされては立つ瀬がない。

が、強者たるこの二人においては、そのような扱いが極妥当なのだ。ましてや、この町にトラブルを持ち込まんとする輩に対しては……。

「で、コレは何?」

ごく当たり前の質問をキギフィ、する。

「あー、これね。クズ」

率直なお言葉であった。

ぐい、と、吸血鬼の頭を掴み、おもっきしハンドクローでぎちぎちさせながら、セリゼは答える。

「隣国を荒らしていたのさ。吸血協定ブッチぎって、殺戮と吸血を思うがままにしてたの。で、私はそれを聞き及んで、こりゃ殺すしかないな、ってんで」

「人間としては、セリゼの行動はありがたいんだけど、同族としてはどうなの?」

「は? 同族? こいつらに私がどんなことされてきたっつーの。殺す理由は大型トラック10台分はあっても、弁護する理由は皆目ござんせんね!」

「そこまで言う」

「言うよ、そりゃあ」

迫害を受けてきたユーイルトット家の当主。

血が吸えない、という、吸血鬼上の異常性において。

そんな彼女にとっては、これ以上の吸血鬼の狼藉が許せなかった。

「吸血協定」とは、字の通り、人間を代表格とする「意志あるもの」が、かつて捕食者としての暴行をなすがままにしてきた吸血鬼と、何とか和解の道を歩もうとして、締結した条約である。

ひとつ、人間は定期的に食物として、輸血パックで血液を吸血鬼に供給する。

ひとつ、吸血鬼は「合法的」な吸血以外の吸血をしない。

ひとつ、まず対話よりはじめよ、お互いが「知性あるひと」であるならば――

概ね、このような内容であり、精神である。

ひとえに、これ以上のお互いの殺戮と、憎しみの連鎖を断ち切るということ。

それまでがそれまでであるが故に、人間(等)と吸血鬼の間には、埋めることの出来ない溝がある。だがそれをそのままにしていては、いつまで経っても真の平和はありはしない。

それだけ人間も強くなった。

そして、暴力の上乗せの暴力は、たといそれが正義であれど、いずれは憎しみを呼ぶことを、知るくらい、人間も強くなった。

あるいは、吸血鬼も、自分の行為が――同じ「意志あるもの」を殺め、蹂躙することでしか生きられない自分という存在に、疑問を抱くようになった。

それ故の協定である。

お互いがお互いの尊厳を守るために。そしてより良き平和のために。

あるいは「ひと」としての進歩のために。暴力の歓喜と絶望、流血の歓喜と絶望、それに寄って立つという「どうしようもなさ」からの、少なくとも前身するための。

前に進むために。

そうして「吸血協定」は、およそ百五十年前に結ばれた。それは社会的に見て、人間種が産業革命により、世界における市民権――王権を握ったのと軌を一にしている。すべての人間は人権が尊重されるべし。その延長上として、これまで服従を余儀なくされてきた、様々な上位存在に対し、「人権宣言」をしたのであった。

そんな歴史がある、このレッズ・エララ。

その「少なくとも過去を糾弾することなく前へ進もう」という意志を、この吸血鬼は破ったのだ。

「さて、牙を潰すかね」

セリゼが冷酷に言う。

牙とは、吸血においてなくてはならないものである。それ即ち、吸血鬼のシンボル。男性で例えると屹立する……(やめなさい)。

その鋭さ、刃のように妖しく煌めいて。夜にギラリと光るその輝き、人を幾千人もその刃のもとにかけ、生き血をすすり、地獄を現出させてきた、その牙。

それは、吸血鬼において、生命とも言えるものだった。事実、吸血鬼の多くは牙に「核(コア)」を埋め込んでいる場合が往々にしてある。

もっともそうでなくても、牙をもぐことは、吸血鬼にとって最大の敗北宣言、生き恥に他ならない。

牙をもがれんとする、その半肉半魂の吸血鬼、まず牙から回復させるしかないということを承知で、顔をもとの形にしていく。当然、牙はセリゼの手に握られ、ぐっ、と握りつぶし引っこ抜く状態にもっていかれる。

吸血鬼、憎悪と恐怖の顔をする。悪夢を見ているような、汚物を見ているような。

そんな顔をしたって、これから起こる事態が変わるわけでもなかろうに……。

怨嗟、憎悪、軽蔑、

なんで私がこのような仕打ちを。

「うーん、ヴァンパイア・ハンターだね」

呑気にキギフィが言う。

「吸血鬼がヴァンパイア・ハンターするって、小説の中でしか読んだことなかったけど、実際にあるものなんだね」

「事実は小説より何ちゃらとか。さて、潰すか」

「ふむ……ところで、セリゼがわざわざ追うってことは、その人、よっぽどな越権行為をやったってことだよね?」

「それもそうね。公爵、貴女、日頃めんどくさがりのくせして、こういうときはきっちりするのだから」

「貴族だからな。弱きものを救うのは『高貴な義務(ノーブレス・オブリージュ)』なのだよ」

「堂々と言ってるけど、そこはかとなく顔が赤いのはなぜ?」

キギフィが問う。

「……一応私の信念なのだけど、こうやって声に出すのは恥ずい」

「やめればいいのに」

「やめられる信念は信念の名に値しない」

「恥ずかしがるのは信念の名に値するの?」

「ほら、そこはこう、虚勢も張り続けてれば本物になる的な……」

「どんどん声が小さくなってきてるけど」

「だって恥ずいんだしー!」

だったらやめろや、と言いたくなるのは、キギフィばかりでなく、読者諸賢も同じことと存ずるがいかがか。

さて、そんな感じでのんべんだらりと会話を楽しんでおります三人。あたり一面機械の残骸が黒煙を吹いていて、セリゼの手からは、今まさにもがれんとする牙から溢れ出る血、血、血、だらだらと、でろでろと。Oh、流血スプラッタ!

だらだらしてるのが悪かったか、吸血鬼、最後のあがきをする。唐突に。

思いきり口を開け、声にならない叫びを発する。

刹那、同時に、四方の残骸から、血で形成された棒状の刃が、長く、長く、蛇のように柔軟に、一挙に湧き出てきた。その刃、紅く、まさに吸血鬼の魔法。

夜の闇の中でも、その刃、紅く。

吸血魔術。

ブラッドマジック、ブラッド・シャッフリング・アート、寄夜紅血術、悪魔の御技、

さまざまに呼ばれ呼ばわれルビを振られ、それほどに異名があるものの、結局いい示すところはひとつ。

血を媒介にして(パワーソースにして)行われる、魔術体系の中でも最悪のもののひとつ。

あの刃にしてもそうだ。名刀、の切れ味ではとどまらない。そのような名刀に斬られた者どもの怨嗟をそのまま刀にしたのである。よって、その刀の切れ味を知っている。痛みを知っている。もはやその怨嗟しか残ってないから、斬れ味も、痛みも、より純化する。

てろりと妖しく光る黒紅剣、して、計八本。

その刃、セリゼに勢いよく飛びかかる!

「ほう、やるじゃない。最後っぺにしては」

のんびりと感嘆しているセリゼ。

避けることなどまるで考えていないように見える。

刃は大気を切り裂いて飛来する。飛来しながら、その空気の中に、濃密な血の匂いを撒き散らす。ぶくぶくと、細かな泡が刃面にたつ。斬ると同時に溶かすかのように。

獣を捉える罠のように、セリゼを縦横無尽に斬り伏せる!

……ということが一瞬で起こった。

吸血鬼は一矢むくい、退散の準備になれたかと思った。

釣り人は、その一撃についていけず、目を見開いていた。

だがその一瞬のうちに。

キギフィはセリゼの背後瞬間移動、そして立ち、槍を勢いよくぐるぐると回転させながら、その刃を全部打ち伏せる!

くるくる、くるくる、ヘリコプターのように。そして回転せし刃、風力発電の風車の残骸のごとく、地面に突き刺さり。

キギフィを背にしたセリゼ、後顧の憂いを完全に絶ち、吸血鬼に猛然と挑みかかる。退散の準備を終えた……と、ぬか喜びした哀れなる吸血鬼、「それより強い吸血鬼」にあえなく首根っこを掴みとられ。

しかして吸血鬼、叫ぶ。

「ゴキブリ喰い! ゴキブリ喰いの癖に!」

「強弱、という真理をわきまえろ、下郎。……そしてその言葉を吐いただけで貴様は殺しを回避できる権限を未来永劫失った」

まるで力持ちハッスルマンが、握力でトマトを握りつぶすように。

パワー的にも、絵面的にも、実にその表現似つかわしく。

ぐしゃっ! どぴゅっ! がりごきがきっ!

そして、ぴっ、と、手にこびりついた血・肉・骨のかけら、髪の毛といったものを、払うセリゼ。

トマトを爆ぜさせるように、吸血鬼の肉体を爆ぜさせた。このスプラッタが通じない御仁は、自分のお顔にセルフベアクローをかましてみていただきたい。その「ありえなさ」が、実にフィジカルにお分かりになられるかと。

セリゼは吸血鬼の核まで潰しきった。吸血鬼は、それなりに能力があるといっても、半端モノらしく、コアの自由自在な移動までは習得しておらなんだ。

もっとも、そもそも、それだけの肉体的修練・精神的自由度の高さがないからこそ、メカに頼るのだ、と言えなくもなく。

果たしてそのような吸血鬼、コアを牙から他の場所に移すということもなかったので、セリゼにより顔全部を砕かれて、一件落着である。

「しっかし、そこまでするかね」

キギフィは、羅刹の血だまりベアクローのあとをみて、セリゼに言う。

「血、嫌いなんでしょ?」

「飲まなかったら平気。私の全身には無数の魔術ドーピングがかかっていることは承知でしょ? その中のひとつに『ラップのように全身コーティング』っていうのもあってね」

「ちーと! ちーと!」

宴会とか披露宴とかで「きーす! きーす! ちゅっちゅちゅっちゅちゅ!」みたいなコールがかかることあるじゃないっすか。あれ第三者的視点から見たら結構冷めるんだけど、当事者からしてみれば、溢れんばかりのリア充爆ぜろ的やけっぱちで、キスコールを行うのである。何の話をしているのか。

まあそんなノリで、セリゼのチートっぷりをたたえるキギフィ。実際、そうでもしなければやってられない的なチートなのだから、まあ。

魔術ドーピング。セリゼが生きていくにおいて、辺境の魔女に学んだ魔法である。魔女魔法(ウィッチクラフト)と呼ばれる、魔女が生み出した独自の魔法体系。それの極致が魔術ドーピングで、その対象となるところのものを、ことごとく「書きかえる」。使用者の魔力にも応じてだが、それ以上に覚悟にも応じる。

セリゼはそれを行った。血が吸えない、自分の身体をどうにかするために。どのように? そう、血が吸えないのなら、それ以外の吸血鬼としての弱点をことごとく「書きかえて」しまえばよろしい。

ほとんどワープロのノリであるが、それが可能なのは、魔女魔法の狂気にも似た奇天烈性と、セリゼの莫大な魔力である。結果どうなったか、というと、セリゼは吸血鬼が弱点とする、およそ全てを克服した。

流れる水、ニンニク、聖杭による心臓への一撃、

日光、聖餅、あらゆる宗教のホーリーシンボル、

大体吸血鬼が忌み嫌うものは、もはやセリゼにとって、日常のものと化してしまった。それほどなのである、魔女魔術の徹底性とは。

――それなのに、どうしても、「血が吸えない」だけは、書きかえることが出来なかった。これだけは、どうしようもない謎であった。

「そんなに血が吸えないって、悪いことなんだろうか」

キギフィは問う――ごく自然な質問を。

吸血鬼以外のもの、例えば人間からしてみたら、所詮は食い物の差にしか思えない。

が、吸血鬼の側からしてみたら、歴然とした差なのだ。

「ゴキブリ喰い、って、こいつ言ってたでしょ?」

「それ、なんなの?」

「吸血鬼にとって、血が吸えない吸血鬼ってのは、人間がゴキブリ喰うのと同じようなもんなんだよ。それはただの欠落じゃない。もっと『汚らしい』対象なんだ。ましてや私は名門貴族。そんな奴が貴族として、上位にいるのが、さぞ気にいらない御様子で、皆々様は」

あからさまに、侮蔑と皮肉と、怒りを隠せていないセリゼだった。

しかし筆者思うのだが。

排泄物や嘔吐物しか食えない、知的で優しい人間と、

常にまともなものを食っている、冷酷で差別的な人間、

どちらが皆様、「人間らしい」でしょうか?

わたしは前者と付き合っていたいと思うのですが。

だからこそ、キギフィもそのようなセリゼの告白を聞いて、とくに何も思わなかった。そのようなロジックが自然に通ったから。

ただ、キギフィはようやく、セリゼの「どうしようもなさ」の片鱗が、またひとつわかったような気がした。ああ、そのような環境は、どうしようもない地獄だったのだな、と。

「セリゼはどう思うの? 自分のこと」

愚問と知りつつも、聞いて見たかった。

「自分は自分。ただ……お父様、お母様に迷惑がいくことは、嫌だったな。……結果、私が殺したようなものだし」

キギフィは思い返す。かつてセリゼが話してくれたこと。謀殺の果てに、セリゼの両親が吸血鬼界で死んでいったこと。そしてそれ以降、セリゼは追われる身となり、セリゼ自身も吸血鬼コミュニティを許せず、返り討ちの地獄の日々に突入したこと。

それを踏まえて、しかしキギフィは言う。

「悔やませるためばっかりじゃないでしょ~、親御さんが亡くなったのは」

それはドギツい返しだったかもしれない。人によっては無神経、となじるかもしれない。

ただ、キギフィは、嘘はつかない人間なのだ。その自然さこそが、あるいはキギフィの美しさの担保なのだ。

だからセリゼは、その素直さに、救われている面がある。憎まれ口を叩きながらも、この美しい少女との同居生活を楽しんでいる自分がいる。

こんなに年が離れているのにも関わらず、何か、こう、ふっと、自分の心を和ませ、解き放ってくれるような、存在。

キギフィ・シロップ(仮名)とは、そのような存在だった。

セリゼは、

「ふふっ」

と微笑んで、それに返す。

黎明。

彼方の闇が、うっすらと明けていく。鳥によっては、もう飛び立つものもいる。

日の光の白まではとうてい及ばず、暁の赤さもまだ遠く、近いものといったら、そう、夜の終わりを告げる、ほのぼんやりとした、漆黒の残滓としての藍色、紫色。

まだぜんぜん薄暗いんですけどね。

時刻にして、午前五時くらいを迎えようとするところ。今は春なので、北国といえど、一応は普通に夜が明ける。これが冬だったら、七時くらいで「ようやく」なので、どんだけ、な話である。

彼女らの時間が終わる。夜の時間が。

とは言っても、彼女らも、もはや幸いなることかな、「一般人」の領域に足を踏み入れているので(笑ってはいけない)、これからがはじまりである。

それにしては、何だか一仕事終えたようなムードが漂っているけれど。

「しっかしまあ、このレッズ・エララ、この時代においても、まだまだ危険なんだね、そういった輩がうろちょろしてるくらいなんだし」

キギフィはそこらに散らばった残骸を見て、言う。もはや吸血鬼の残りかすもなく(それはセリゼの粉砕とともに、すべて灰になって消え失せた)、そこにあるのはただのジャンクである。

「それが、『血塗られた時代(レッズ・エララ)』なんだよ、今においてもね」

「やれやれ」

セリゼの返しに、キギフィ、嘆息する。

「ゴミ処理屋さん、呼ぶ? それともフレアが何かに使うかな?」

「後者に今日の昼飯を賭けてもいい」

セリゼ、そんなことを言いだす。

「お、言うねえ」

「それじゃ、私もそれに一口かませてもらおうかしら」

釣り人が唐突に、二人の間に、にゅっと顔を出して言いだした。

「あんた聞いてたんかい」

キギフィがびっくり半分、呆れ半分な声を出す。

「私も後者に今日のお昼を賭けてもいいわ」

「よーし、それじゃ私は……ってちょっと待ちぃ。あのマッドサイエンティストがこーいったジャンクを逃すはずがないじゃないか! 絶対魔改造するよ! 分かりきった賭けじゃないか!」

「逃げる?」

「GMP3のエースが、みっともないわね」

「よっしゃ前者にあんたらの昼飯おもっきしやったろうじゃん!」

安い挑発に乗った美少女。

「「「あははははは」」」

三人、笑みが重なる。

彼女らにとって、闇とは、己の住処であった。

けれども、そこは逃げだしたい住処であった。

それでも、長年の習性で、なんだかんだで今もそこにいると、心が安らぐとまではいかないまでも、「多少はしっくりくる」みたいな程度の、住処でもあった。

それでもこうして笑えるということ。

それがすべてではなかろうか。

すっ、と、冷たい光が、山あいから、顔を覗かせた。暁の予兆だ。これから、盛大に夜は明ける。光が満ち、空は緋色に包まれ、その後、太陽の光が世界を満たす。北方の朝は、そんな風に、静かではあるけども、何かの兆しと、希望がある。そう、夜の深さゆえに。

夜の住人の時間は、これでおしまい。

ほうき星町の人々――「夜明けの釣り人(あるいは暇人キギフィのささやかなお悩み相談)」