ほうき星町の人々――「力」

「レッズ・エララ神話体系」という、作者の妄想体系のうちの、「近未来・魔法科学時代」編です。

地の文が狂っていますが、これは、とある作中人物によって書かれたものですので、あまり気にしないでください(無理だ)

とある世界の日常を、狂人の視点でエッセイふうに綴ったものです。

●「力」――はじめに

莫大な熱源が近くにあったら――例えば太陽、例えば発電所。そしてそれが指向性を持った「力」として、辺りに撒き散らされるとなったら――?

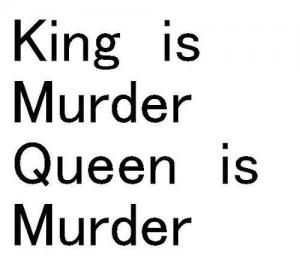

力の善悪は問わない。否、力に善悪などあるのだろうか? そこにあるのは、ただひとつのベクトルとしての「力」であって、問題となるのは、行為者の意識・思考・思想……そう考えるのが、まあまっとうな考え方である。

が、まあ、凡夫の意見を代表して言えば、隣にそんな力を持った奴がいたらたまったものではない。だから、往々にして、莫大な力を持つ者は、静かに、日常生活、市民生活から、放擲される。

彼らはある面においては王であった。が、ある面においては、うだつのあがらないサラリーマンよりも奴隷的であった。彼らはそのようにして奉られ、かつ、貶められた。詳しくはジョルジュ・バタイユの宗教起源論がこの辺りの心理構造には詳しいので(とくに『宗教の理論』)、お暇な方は一読願いたい。いや、マジで「トップ=カリスマ=王」に対する見方変わるから。

ともかくも、彼らは――ある種の天才たち、あるいは化物たち――彼らは、ああ、確かにその才をもって、人生を送っていた。

傍から見れば、それなりに輝かしい人生であったかもしれない。が、当事者にとってみれば、それはそれは地獄の日々だったのである。

自らの才に溺れて、自己耽溺し、自己中毒に陥り、自己満足に終始する人間は、少なくとも幸せである。彼らの無知をことさらに言うは容易い。が、人間そうでなかったらやっていけない、というのも、また事実なのである。

そこまで人間、強くない。

あるいは、莫大な才能を抱える人間は、往々にして、酒やドラッグに逃げる、という場合がある。それは、自己の才能がもたらす、圧倒的なまでの生の強度――テンションの張り詰め・絶えざる自己革新――からの逃避である。

逃避とことさらに言うは容易い。が、人間そうでなかったらやっていけない、というのも以下略。

そこまで人間、強くない。

あまりに強い熱源は、知らず知らずして、己が身を苛む。

わたし――筆者――は、そのような人間を、幾通りか見てきた。あるときは実際に、またある時は本を通して。あるいはネットを通して、もしくはレコードを通して。

共通しているのは、そこに込められた熱源の熱さと、緊張の高さである。

余人は言う。羨ましい、と。凡夫は言う。妬ましい、と。

わたしもかつてはそう思っていた類の人間である。正直に告白しよう。

だが、ある程度人生経験を積むにあたって、必ずしも彼らの全部が幸福に満ちているわけではないということに気がついた。むしろ、自分の才能があるということは、それだけでひとつの業(カルマ)なのだということが――。

この小説を書くにあたって、そして「ほうき星町」というひとつの共同体を描くにあたって、大体いつも頭においていることは、上のようなことである。

即ち、「排斥された莫大な力」は、どこでどうしているのか。あるいはそういった連中に安らぎの地はあるのか。

わたしは――ある、と思いたい。そうでなければ、この世はますます地獄以上に地獄的であるからだ。

弱者のルサンチマンはさて置く。先にも述べたように、強者の孤独は、「黄金の王の転落」である。

強者は、己を研ぎ澄ますごとに、自らの毒に近づいていく。ちょうど、フグは毒のあたりが一番旨い、と言われるように。

だが……フグの毒を喰らわない限り、真にフグの味を味得したとは言えない、とするのは暴論である。

それでもそんな暴論がまかり通るのが、この世なのである。

そんな世界にうんざりした、ある種の天才たちは――逃げた。それはこの世に対する傲慢だと、驕慢だと、凡夫は糾弾した。

が、天才たちは、そんなことは知ったことではなかった――このままではあいつらに殺される!

だがそれは世界そのものに対する反逆である。

少なくとも、市民生活とか、村社会とか、規則正しい生活とか、一般的な自然構成とか、そういった「フツウの世界」に対する、異議申し立てであるのだから。

だから、彼らには逃げ場と言うモノがなかった。

地獄以上に地獄的というのはそういう意味である。聖書にもあるではないか、「狐は穴あり。空の鳥は巣あり。然れども人の子は枕する所なし」(マタイ伝第八章二十)。この箴言は、より「人の子」(彼らは人間よりも化物的だった。が、それでもそれを辛いと己が身に刻むだけのナイーヴな「人の子」だった)にとっては、救いようのない言葉である。同時に、どうしようもない事実である。

世界は彼らを許さなかった。逃げ場はどこにもないように思えた。事実、彼らの多くは憤死に倒れた――あるいは自らの運命に諦めを覚えつつの絶望でもって、死んでしまった。

わたしはそのような「彼ら」の存在を、「力を持ったからよいではないか」と片づけることができない。

わたしはアウトサイダーを守らんとしているのではない。ただ、いささかの弁護をしたいだけである。彼らを守るには――守りきるのは、とてもわたしの手には余る。それほどまでに、全世界的に見て、総数は多い。それは、もちろん、フツウの人よりは、遥かに数は少ないけれど。そして、わたし自身、己自身を守ることが出来ない以上、彼らすべてを守りきることなど――

ああ、話が逸れた。

ともかくも、彼らは安住の地を探していた。そんな場所は、どこにも存在しなかった。だからこそ、彼らの多くは横死した。

でも……

わたしは「ほうき星町」という町を――この世のエアポケットのようにして存在している、とても静かな町のことを語ろうと思う。

そこに住まう人――この場合の「ひと」とは、「意志=知性あるモノすべて」を指す――彼彼女、それから性別のないひとたちの、淡い悲しみと、あるいはやっと掴んだささやかな幸せを。

ていうか。

なんかマジなトーンになってしまったが、ぶっちゃけた話、この連作短編は畢竟お気楽ゆかいなスラップスティックコメディなのであって、それ以上でもそれ以下でもナイ。

どうか読者諸氏にあたっては、のんきに読んでいただければ幸いである(だったらあんな語り口でスタートするなや)。

だが――悪い癖だ、ここでまた反転する――この「レッズ・エララ」と呼ばれる世界、「血塗られた時代」の意味を持つ世界、その世界は、ユートピアではないということを、はじめに断っておきたかったのだ。

ほうき星町が存在する意味はそこにある。

レッズ・エララにおいても、あるいはわたしたちが住む現実世界においても、娑婆苦は所詮娑婆苦であって、「世界が苛んでいく」感は、そうも変わりはない、というのが、ここで提示するテーゼだ。

絶望的である。

が、少なくとも、彼らは、ほうき星町に、ある種の――何か、何か、何か……それは何であろう? 癒し? 赦し? それとも?

そういった諸々を、彼らは、求めた。

甘えと言えば言え。

人生の地獄に疲れた彼らにあっては……

セリゼは復讐を終える。血みどろになりながら、

「結局、残ったのは焦土だけだった」

と慨嘆しながら。

月読は旅を終える。

「ひょっとしたら、ここに腰を落ち着けるかもしれない」

という淡い思い。

フレアは栄光を捨てる。

「これからは、好きなことだけを」

彼女の、才能が安らげる地において。

キギフィは呑む。

「まだ二十歳もそこそこだけど、なんかいろいろあったな」

全てを解放するほど呑めなかった人生を、やっと捨て。

この物語群は、ほうき星町に集った(あるいは、何らかの関係がある)者たちを、茶々を入れながら描写するものである。

基本的にゆかい小説なのだが、「何でお前らそんなに枯れてるの?」と問われたら、大体上に書かれていることが答えになっていると思われるので、立ち帰ってお読みいただければ幸いである。

お前(筆者)はネガティヴすぎないか、と言われる向きもあるかもしれないが(当然)、あるいは、わたしもほうき星町に住みたがっているのかもしれませんね。

さてさて、ハンケチを用意するには能わない、ゆかい痛快すちゃらか喜劇、オペラグラスを用意するまでもなく、彼らの近くにカメラは御座い。

彼らの駄弁りと、彼らの吐息と、そして、ささやかな彼らの心の機微を……さて、とりあえず、何から語りはじめませうか。

まあ、とりあえず、主人公たちと、町の様子からですかね。

ほうき星町の人々――「力」

プーシキンの「エフゲニー・オゲーニン」とか、希(レイルソフト)の「信天翁航海録」あたりを、もっともっとすちゃらかにした感じの小説です。

ヘイト(ブーイング)は覚悟のうえだ!