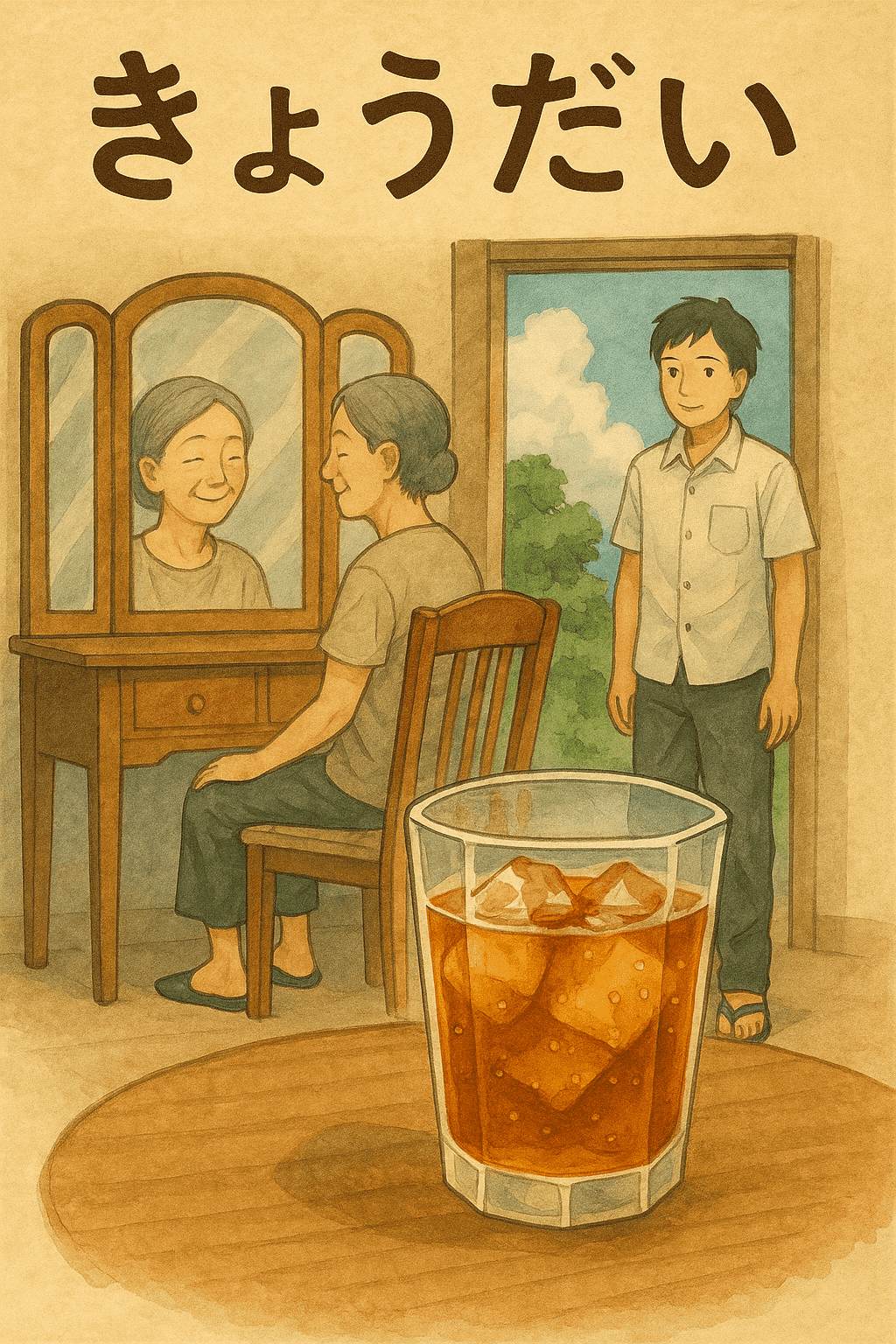

◽️プチストーリー【きょうだい】(作品No_17)

【作者便り:ガラスのコップと氷がぶつかる音、心地よいです】

暑い。

異常気象も数年続けば、それが通常と受けいれられていくのだろうか。

暑い。

電車の中で、私の近くに立っている年配と中年の社会人がつぶやいてるのが電車の稼働音に混ざって聞こえてきた。

「この暑さ、いつまで続くんだろうね。残暑はいつ来るのよ」

「先輩、去年を思い出してください。当然のようにまだこの頃も暑かったじゃないですか。だから、まだまだ続きますよ。

先輩もそれはわかっているでしょうに」

「俺はそんな去年のことなんかとっくに忘れたよ。今年のことを聞いてるのよ」

「忘れたって?! まあ、この暑さに晒されたら、頭のメモリーが高温で揮発してもおかしくないレベルですよね、ほんと。

たしかに忘れるに限るのかもですね」

私はラジオのように聞いてしまっていた二人の男性のそんな問答の音を耳に残しつつ、ショルダーバッグを肩にかけ直して目的地の最寄りの駅で下車した。さようなら、涼しかった電車内。

また暑い。

重力が増していやしないか。このままだと地面に両膝をくっつけてうなだれそうだ。

スマホを見て目的地の場所を確認する。もう近いところまで来てるはず。

なんかふいに両目に力を入れてまぶたをほぼ閉じたまま、太陽を見上げて睨む。

太陽さん、あのねスマホ見えづらいから、そんなに私にスポットライトを当てなくていいよ。ね。

***

あったあった。ここだ。素っ気ないスチールドアに指をかけて左から右へとスライドさせた。

ガラガラガラガラ

中に足を踏み入れると、木の香りに包まれた。なんだか落ち着く。と同時に、森林に迷い込んでしまったのではないかと錯覚を起こしてしまった。この森林には人の気配がしない。暑さにも負けずこの店を探してきた。用があるので諦めるわけにはいかない。

「すみませーん」

「・・はい・・・」

店の奥の方から、水をしばらく与えなかった植物のようなしおれた声が聞こえてきた。

慌てることもなくゆっくりと男性がやってきた。足元は使い古されたサンダル、汚れたグレーの作業ズボン、上着は白シャツので襟元がよれていた。見た目の雰囲気、肌の感じから私と同い年くらいの人かなと勝手に推測していた。仕事忙しいのかな。

「このお店は、鏡台を専門にしている家具屋だと思ってお伺いしたんですけど、合っていますか?」

「ええ。そうです。あ・・よかったら、そこの机にある椅子におかけください。いま飲み物をお持ちします」

「ありがとうございます」

久しぶりに人と話すかのように、ぎこちない口ぶりの店主は店の奥へと再び向かった。私は店内を改めて見渡した。

森林と勘違いしたのは、部屋にいたるところにおかれた木製の鏡台の香りなんだとわかった。

戻ってきた店主は左手でコップ横をつかみ、右手を底にそっと添えていた。

「どうぞ」

パイプの丸イスに座った私の前に八角形のガラスコップに入った麦茶がおかれた。コップには丸い水滴がある程度の大きさになるまで徐々に集まり、大きさの限界がきたら、まるでそのときを静かに待っていたかのように迷いがないように一気に水滴がしたたった線が次々にゆっくりと引かれていく。まるでそれは書道家が書をしたためているようだ。そして、水滴は光の力を借りて透明に近いグラスにグラデーションを帯びさせていた。

もう別人の声に変わってしまうんじゃないかと思うくらい乾いた私の喉は麦茶を大歓迎した。

「ありがとうございます。とても喉が渇いていたんです。いただきます」

手に取ると麦茶の冷たさがコップを通して伝わってくる。条件反射に飲む前から私は喉が準備をするように動いた。口にコップを近づけて一口。火照った体内では、口から喉へ麦茶の液体がいまどこにいるのかがよくわかる。なんだか不思議な気分。私は麦茶の入ったグラスをいっきに傾けた。

ごくごくごくごく。

「はああ。美味しい」

気付けばグラスがあと少しでひっくり返るくらいに傾けていた。麦茶はもうほとんど残っていない。

「今日も暑いですものね。よっぽど喉が渇いていたんですね」

店主は私の向かいの背もたれのない丸いパイプ椅子に座った。

「この麦茶、ほんと美味しいです」

店主は少し口元をほころばせていた。

「私の店では、代々、来店してくださったお客さまに麦茶を季節に問わずお出ししておもてなしをしているんです」

「そうなんですね。なんか家で作るのとも、自販機で買って飲むのとも全然違う気がしました。別格。こんな麦茶、初めてです」

私はあと僅かの麦茶しかない八角形のグラスを名残惜しいそうに覗きながらそう口にした。店主は応じて。

「それは我が家で代々引き継がれている麦茶のレシピに合わせて作っているからだと思いますよ」

「へえ。だからなんですね」

「さて・・・今日はどういったご入用でいらっしゃったんですか」

「はい、実はこの写真を見て欲しいんですが」

私はショルダーバックの中の手帳から1枚の写真を取り出して小ぶりな正方形の机の上に出した。

店主は写真を覗き込む。三面鏡台に座っている後ろ姿の女性が写っていた。

「この写っているのは私の祖母なんですけど、この祖母が使っている鏡台?は、こちらのお店で売っているものじゃないですか?」

店主は写真を手に取って鏡台の細部を見ているようだった。そして、小さく頷いたあと

「ああ・・・これは・・懐かしい・・・ええ・・・。確かに。この三面鏡台は、この店の工房で製作して販売した鏡台です」

「これと同じ物あります?」

私は座ったまま、首をありったけ左から右へと旋回させた。店内にこの鏡台と同じものがありますようにと。

「この鏡台は創業者の私の祖父が製作した商品です。ですが残念ながら、いまはもうこの商品は製作していなくて在庫がないんです。

ただ、三面鏡でしたら、他にも取り揃えていますからご案内できます。いかがです?」

私は一瞬、まゆげ、目、口が顔の中央に寄ってしまった。

「祖母が結婚して新居に住むときに新品の鏡台を購入したそうなんです。すごく気に入っていたようだったので、似たものでなくて同じ鏡台の方が喜ぶかと思って・・」

「そうなんですね・・。だから私どものお店をこうして探していらしてくださったんですね。宣伝もたいしてしてないから探すの大変だったでしょう。ありがとうございます・・」

「例えば・・・今はなくても待てば、また製作したりしますか?」

店主は言葉を続けた。

「私も祖父が製作したこの三面鏡、小さい頃お店で実物を見てますし、よく覚えてます。大好きです・・。

ただ、私が店主を引き継いでから、いま鏡台の製作はまったくしていなくて、在庫の販売だけしています・・」

店主の声は最初から小さい方だったが、さらに言葉がぎこちなく届いた。とても言いづらそうだった。

私は写真を改めて見ながら、

「そうなんですね・・・。この写真撮ったの私なんです。私はひとりっ子でおばあちゃんによく遊んでくれました。小さい頃、祖母・・おばあちゃんがこの三面鏡を使ってお化粧をして、髪を整えている後ろ姿を観ていると、おばあちゃん、なんだか格好いい?・・素敵だなと感じたんです。そして、鏡台をとても大事にしていたように見えたんです。私自身は使ったことないし、よくわからないのですけど・・・」

私はふと知りたいが勝ってしまい率直に言ってしまった。

『きょうだいって良いものなんですか?』

店主は一瞬その音の響きに反応し、たじろいだ。

そして顔をうつむきがちのまま口を開いた。その様子はまるで店主なのに私が言う資格がない、でも私が伝えるべきという揺れた戸惑いを含んでいた。

「鏡台屋を長年営んでいる私も実際、いまの生活で鏡台は身近なものではないですが、昔は、女性が結婚したときに、嫁入り道具といって新しい生活に困らないようにと用意する習慣がありました。嫁入り道具の1つに鏡台も含まれていました。

これから申し上げるのは鏡台屋として育った私個人の解釈ですけど、鏡台などの嫁入り道具は結婚をする、新しい生活を良いものにするという決意・覚悟の象徴なのではないかと捉えています。

人生は誰にでも様々なことが起きますからね・・・・それくらいの年数がある」

店主はもう一度、机におかれた祖母の写真をじっと見つめながら

「昔は、亭主関白、男尊女卑といった今では聞かれなくなったことが当たり前の時代。新婚で新しい生活にある鏡台は、女性にとって誰にも邪魔されない自分の空間・時間として、尊厳を誇示し、自立した女性の象徴というべき大事なものだったのではないかと私は捉えています。自分が自分らしくなっているか確認し、そして成ろうとする、その役割を鏡台が果てしてくれるものだと。

このお写真の鏡台に座る後ろ姿のおばあさまの凜とした佇まいを拝見していると、お客様が抱くお気持ち、私にも伝わってきます」

店主の飾り気のない率直な言葉が私の心の鍵を開ける音が聞こえた。

「無理を言っているのは、実は、おばあちゃん、いま入院していて・・・もしかしたらもう家には戻れないかもしれないんです・・・。

おばあちゃん、それを察してなのか、入院する少し前に自分の所有物をほぼすべて整理してたんです。最後まで残してた鏡台もそのときに処分してしまったようで。

・・・なんか、おばあちゃんしっかりし過ぎて、そんなことされたらすごく切ない・・・つらい・・・ほんとつらい」

私は思わず上を見上げた。そうしないと涙がこぼれそうだったから。

私は天井を見たまま続けた。

「おばあちゃん、お見舞いに行くたびに、どんどん元気なくなってて。私の目に焼き付いている三面鏡で身なりを整えてから、後ろにいる私の方に振り返って、笑顔を見せてくれたおばちゃんの顔から、どんどんかけ離れていって・・・。

・・・だから、いろいろ無茶は承知で、おばあちゃんにあのときの三面鏡をプレゼントして、なんとかして使ってもらいたい、1人で無理なら私、もうお化粧とか髪とか整えるの手伝えるし」

もう限界だ。私は店主に背を向けるように反対側に体を回転させた。

咄嗟にショルダーバックからハンカチを取り出して、目を拭いた。

そして、店主の方へ向きなおった。店主は何もなかったようにじっと時間を止めて待っていてくれていたようだった。

「そういう経緯があったんですね・・・。口に出すのがつらいことまでお話させてしまい、恐縮です。

ただ・・・。実は、さきほど申し上げた、私が4代目を引き継いでから、製作をしていないで販売のみなのは・・・私が製作の能力が不十分なんです・・・。他の代とあきらかに足りない・・・。

というのは、言い訳にしか過ぎないかもしれないですが、父は祖父が引退し、二代目を受け継いでから顔つきが一段と変わり躍起になって職人として鏡台屋を支えるために尽力していました。加減の知らない父の仕事っぷりは父の体を傷つけ、入院しそのまま・・・亡くなってしまったんです。

父から技術の継承もままならないで、予定よりかなり早く三代目を継ぐことになった兄は、どうにか鏡台屋を立て直そうと必死でした。私もそんな兄を一緒に支えたいと鏡台製作に手をかけると・・・兄にこう言われたんです」

店主の声が沈み、手も抵抗しているが小刻みに震えているようにみえた。

『頼むからなにもしないで』と。

「私はそれを兄に言われたとき、頭がまっしろになりました。何を言われたのかが理解できなかった。徐々に視界が戻ってきたとき愕然としました。

私はそこまで、そんなに頼りにされていないのかと。

鏡台屋の仕事ができる家族が、もうたったひとり肉親の兄しかないくて、その兄が窮地に立っているというのに・・・なにかさせてくれよ・・・でないと・・。

私は兄に言われた言葉が忘れたくても、どうしても忘れられなくて。

何もできないまま時間が無駄に過ぎて・・・

そうしているうちに、兄は急性心不全で他界してしまったんです・・」

店主は気付くと右手が拳となり血管がわかるほど力が入っていた。

そして、深呼吸をしたときに私がいたことに初めて気付いたかのように目で捉えた。

「あ、申し訳ありません。お客様に込み入った身内の話をしてしまって、話すつもりはなかったのですが、なんだかつい」

私はかみしめるように首を少し左右にふった。

「そんなことないです。私もいまさら遅いかも知れないけど、大事な人が、やっぱり大事なんだって、そんな当たり前のことを失うかもしれないと現実を突きつけられて気付けたところで・・・。だから、何かできないかなって。何かしてないと保てなくてどうにかなりそうで。

だから、店主の気持ちに、私も胸がしめつけられました」

私の記憶の中に、『頼むからなにもしないで」という言葉が潜水していく。ブクブクブクと泡を立てながら。少しずつ光の届いていない領域へ。

何かを探し求めているように。

そして、私の深海にある思い出にぶつかり、その衝撃である思い出が急浮上してきた。

ザーザザザザザザ、ブクブクブク

「あ・・・」気付いたら、私は口を開けて声を出していた。

「どうしました?」店主は私の様子を気にしていた。

「私、あの・・・。おばあちゃんも同じ事を言っていたのを思い出したんです」

「え?似たような経験をされたんですか。それはお辛かったですよね・・」

「いや、それが少し違うんです。おばあちゃんがその言葉をいったのは、料理を作る台所、あとそう、自分を讃える鏡台を、それに対して他人が何か触ったり、発言したときに、『頼むからなにもしないで』と言ってました。

私も鏡台に興味があって、引き出しを触ろうとしたときに、その言葉をおばあちゃんの聞いたことのない口調で突然言われてびっくりしたんです。

ただ、続きがあって、おばあちゃん、私が驚いていまにも泣きそうに固まっているのに、すぐ気付いて、

引き出しに伸ばした右手を、おばあちゃんの右手がゆっくりと触って、私の体の方へ戻して、もう片方の左手で、同じように私の左手に重ねてくれて、微笑みながらおばあちゃんこう言ったんです」

『頼むからなにもしないで。ただ私の側にいてくれる、それでいいの。それがあれば、私は強く生きていけるから』

「あの・・・出しゃばったことかもしれませんが、店主のお兄様、店主のことをどこかに行って欲しいとか避けるようなことは言われたことはないんじゃないですか?」

店主は大急ぎで記憶の確認をしているようだった。

「・・・・・確かに・・・。そうか、、、鏡台製作をしようとするときだけ言われてました。兄の制作姿を後ろから、少しでも見ようとかなり近づいてても・・・言われてなかった。そう、ほんの少しでも手伝いたいと、麦茶を作るのを私が勝手にやり始めたときにも、兄から何も言われなかった。以来、私はずっと麦茶を作ることは引き受けていました」

私はもう残りわずかしかない八角形のグラスに入った麦茶に目を向けた。

「この麦茶、お世辞でなくてほんと美味しいですよね。レシピがあるってさきほどお話してくれましたよね」

「ええ、祖父よりもっと前からか我が家系に引き継がれている門外不出のレシピなんです。言える範囲ですと10工程くらいあって、手順を飛ばしたり、順番が違うとあの麦茶の味が出ないんです。ゆっくりと味を水に染み出させていく工程もしているので、お伝えするとびっくりするくらいの時間がかかるんです。

我が家では・・・ああ、そうか・・・私は兄のあの言葉だけに捕らわれてしまい・・・誤解をしていたのかもしれない。

私は直接聞いてはいなのですが、おそらく麦茶を作る役を任されるのは、鏡台職人を目指す前の心構えを学ぶためではないかと・・・。

思い返すと・・・兄は父に指示されてその役をやっていた時期があった・・」

私は正直、話がどこに向かっているのかわからないし、言葉を挟むことができなかった。ただ、なんとくなく店主の止まっていた時間が動き出そうとしてる。もし仮にそれが、私が時計のゼンマイを回すことになっていたのだとしたら、私は見届けるべきだと感じていた。店主は何かを確認するかのように思い出しながら続ける。

「あなたがいってくれたおばあさまのお話と重ねると・・・

兄もうちの家系は多くを語る人じゃないから、兄は父の姿を一番近くで見ていたから、私には父のような壮絶な負担をかけまいと、兄が一人で背負ってくれたのかもしれないです・・・その重責と向き合うために絞り出した覚悟の言葉があれだった・・・。

あの言葉の先には、弟よ、お前は麦茶を丁寧に淹れながら職人の心構えを整えつつ、俺の職人の姿を観て、お前のペースで職人に成ればいい。

兄は少ない言葉と態度で示してくれていた・・・」

店主は深く息を3回吐いた。それでも、呼吸が乱れていた。

「兄のそんな気持ちにこれっぽちも気付いてあげられなかった。

私はどうしたらいいんだろう・・・。

人を讃える鏡台という存在も、それを作る職人であることも大好きなのに。私の代で終わらせたくない・・・

どうすればどうすればと問いだけが浮かんで」

「ごめんなさい・・・。私が、おばあちゃんの鏡台を探しに来て、似たフレーズの思い出を話してしまったせいです・・・。店主の記憶を土足で踏み込んでしまったかもしれない」

私は左手の親指を右手の親指でさすりながら伝えた。

「いえいえ、そんなお客様は悪くはないですよ。私がずっと記憶をそのままにしてしまったせいです。

あなたのおかげで、兄の言葉の意味がようやく理解できた気がします。

小さい頃から憧れていた、兄はずっと大きくなっても同じだったんです。

ありがとうございます」

店主は深々とお辞儀をした。そのときに壁に立てかけている時計に気付いたようだ。

「あ、随分と長話に付き合わせてしまい申し訳ありません」

私も同じ方向へ目線を向けた。

「じゃあ、私はこのへんで帰りますね・・・」

「待ってください。あの・・・鏡台はどうされるです?」

「いや。。。事情はとてもよくわかりましたので・・・鏡台は諦めるしかないかと思ってます」

店主はその言葉を聞いて、まるでブロンズ像のように固まった。

私はこのままそってしておいた方がいいだろうと察して、静かにパイプの丸イスを立って立ち去ろうとした。

「どうか待ってください」

急に店主が動いたので驚いた。

「何か、この瞬間。とても大事な気がして・・・。うまく説明ができないのですが・・・。私、身内のことを話したのは初めてでして、それまでずっと平行線の生活が何年も続いてて。でもお客様のおかげで、ようやくわかったこともあって・・・・。

祖父の鏡台を久しぶりに写真でみて思い出して・・・」

店主の頭の中。

いつしか心の中に無数の点が増えて、途方にくれることもある。強制的に点をつないで線を引いてしまったり。緊張してまったく線を引けないこともある。でも、きっとわかっているんだ。ちゃんとわかっているんだ。何と何をつなぐべきなのかは。ちゃんと線が引けるのか、引けたとしてその後に何もなかったらどうしようとためらってしまう。

でも、いま線を引くときだ。

「お客様。ご相談があります・・・・」

「はい?どんなことです?」

「私に・・祖父の鏡台を製作するのをご依頼いただけませんか」

「え・・・。でも・・・・で、できるんですか?」

店主はまだ机に置きっぱなしだった、おばあちゃんと供にある鏡台の写真を、一礼して手に取った。

「正直申し上げて、製作できるかわかりません。ただ、ただ、そう、これは祖父からのメッセージなんじゃないかなと、そう今感じられたんです。この機会を逃したら、もう本当に私たちの鏡台屋は終わってしまう。

祖父とお客様のおばあさまが授けてくれた最後のチャンスなんではないかと。それをためらっていたら、私は全てを失う」

店主はイスから立って、頭を深く下げて、言葉にした。

「どうかお願いします。お時間いただきますが、私に製作させてください」

私は想定外の申し出に喉をごくりとした。

製作にどれくらい期間がかかるのだろう・・・果たしておばあちゃんに見せられるだろうか・・・頭に浮かんだが、僅かに残った生ぬるくなった麦茶とともに飲み込んだ。

声が止み、周りの音がよく聞こえるほど時間が経過した後

「・・・わかりました。是非、鏡台の製作、よろしくお願いします」

はっきりと店主に伝えた。

私は店主が鏡台製作の見本にしたいというので、写真を預けてその日はおいとました。

――――

私は半年間、店を一時的に閉めた。工房の資料を探し、お客様から預かった写真をたよりに、製作を続けた。不思議なのだが、これまでになく一心不乱に製作に取りかかれた。来る日も来る日も見続けた兄の製作する姿が私の横にいてくれて、初めて一緒に共同作業をしている感覚がした。それくらい追い込まれてしまったのだろうか。

ようやく完成した祖父の鏡台の配送の準備をするときに、私は封筒に納品書はもちろんだが、預かった写真と、、、、我が家の秘伝の麦茶のレシピを同封した。はたして、おばあちゃんはお元気だろうか・・・・。封筒を両手にもって気持ちを込めていた。

しばらくして、葉書が届いた。裏面には・・・写真が印刷されていた。病室で私もこの半年間ずっと見続けてよく存じ上げているおばあさまのお顔とお客様のお顔が、ふたりとも同じような笑顔で、、、お同じようなお化粧をして微笑んでいた。おばあさまのベッドの上の机には飲みかけの麦茶のコップが二つ並んでいた。そして、おふたりの後ろには・・・私が製作した鏡台の三面の鏡が開いた状態で写っていた。

はあ・・・。私は両目を強く閉じて、その目の隙間から涙がにじみ出た。

良かった・・・・良かった。

兄ちゃん、お父さん、おじいちゃん、私は役目を果たせたよ。

気持ちの波が収まったころあい、私は葉書をひっくり返して宛名のある表面に目をやった。宛名の一番下に手書きが添えられていた。

無理をいって個室の病室に、鏡台を置かせてもらいました。製作してくれて本当にありがとう。店主さん、私もあなたから気付かせてもらったことがあります。

『きょうだいっていいものですね』

(了)

◽️プチストーリー【きょうだい】(作品No_17)