マジアチカ

マジアドーナ、ドーナ… 成人した魔女に対し敬称として使う

マジアチカ、チカ… 成人していない見習い魔女の総称

木の洞… ヨーテルが訪れた魔女集落の呼称

はぐれ魔女… 一か所にとどまらず旅をして暮らす魔女

一話「木の洞」

放浪する少女が暗い森にやってきた。少女はカバンと弦を張った楽器だけをたずさえていた。少女がやってきたその森は魔女の集落であり、魔女たちは<はぐれ魔女>の彼女を受け入れた。

「はぐれ魔女を里におけるのは七日間です。そのうちは魔女クアートのもとで魔女見習いたちと過ごしなさい」

はぐれ魔女のヨーテルを受け入れたドーナ・クアートは表情硬く隙のない雰囲気があったが、ヨーテルが尋ねることにはおよそ答えてくれた。

「この里は木の洞と呼ばれていますよね」

十歩歩くごとに驚くほどの大木が生える荘厳な森を眺めながらヨーテルが尋ねると、ドーナ・クアートはうなずく。

「由来はこの里の魔女が木と心を通わせ、その心に住まいを得るというところにある」

「木の心に住まいを得るとはどういう意味ですか」

「家に来ればわかる。ここだ」

そうしてドーナ・クアートが立ち止まったのは立派な木の根元だった。周辺の木と比べれば人一倍太く根も立派で、腰のあたりまでの高さのある洞穴を作っている。

「家は、見当たりませんが…」

ヨーテルが控えめに言ったのを聞いたか聞かずか、「続きなさい」とだけ言って、ドーナ・クアートは身を小さくかがめて木の根の洞穴をくぐる。すると瞬きした間に姿が見えなくなってしまった。

ヨーテルは思わず目をこすった。

いくら立派な木といえど、その根元に人が消えて行ってしまうのはおかしい。しかし続けと言われたからには、同じようにするべきなのだろう。ヨーテルは荷物をギュッと抱きしめて体を洞の中にねじ込んだ。肩の引っかかったのをグイっと入れ込んだ瞬間に体が広い空間に投げ出される。

力を込めて閉じていた目を開け顔を上げると、テーブルや暖炉のあるごく普通の木造の部屋にドーナ・クアートと、ヨーテルと同じ年ごろの少女が話しているのが見えた。

「ヨーテル、これがツィパロだ。ツィパロこちらはヨーテル。およそ七日間ほど一緒に暮らすことになる。世話をしなさい」

突然の紹介を受け、ヨーテルはツィパロと呼ばれた少女に向き直る。ツィパロはクアートに対し黙ってうなずくと、真っ黒い瞳でじっとヨーテルを見つめた。

「よ、よろしく……」

瞳の圧に気おされつつも、ヨーテルは笑顔をツィパロに向けることに成功する。対したツィパロは特にどう思っている様子もなく、荷物を持ったヨーテルの右手をつかんだ。

「よろしく。ヨーテル、あなたの部屋に案内する」

感動が薄めで表情が動かないところが何だかドーナ・クアートに似ているなと思いつつ、ヨーテルはツィパロに従った。

部屋の入口に扉はなく、カーテンが引かれているだけだった。それをさっと払い除けてツィパロがヨーテルを招き入れる。

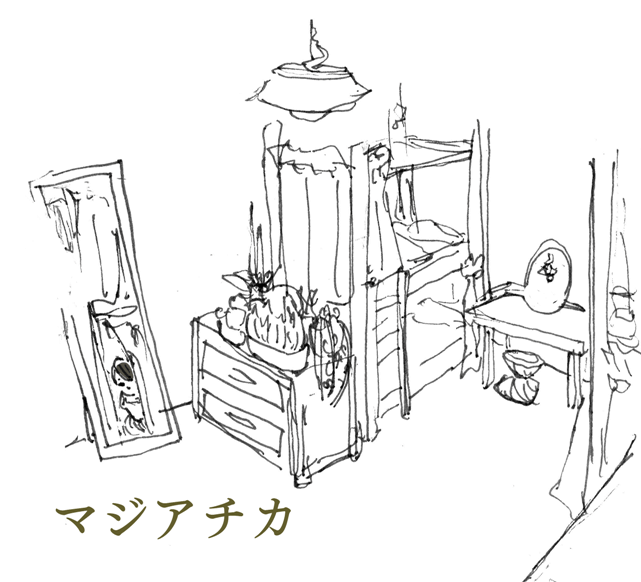

中には二段ベッドが二台、加えてタンスや本棚、鏡台なども入っていてそれなりの広さがある。

「私たちと同じ部屋でごめんなさい。ドーナ・クアートの家はそんなに広くないから」

ヨーテルにこの里の平均的な家の広さはわからなかったが、部屋には満足して適当なベッドのわきに荷物をおろした。

「この部屋、一人で使ってるの?」

ヨーテルが聞くと、ツィパロは低いタンスの上に所狭しと並べられた植物を指さした。

「あれを育ててる人が一人。私の姉弟子で、いまは夕食の材料を取りに行ってる。もう帰ってくるころと思う」

「ただいまぁ」

ちょうど入口の方から明るい声がした。

薄い色の髪を三つ編みに結った、優しげで柔らかな印象の少女が籠いっぱいに野菜やらキノコやらを抱えている。

「あなたがお客様ね!私はソルテ。ここの食事担当で、このツィパロの妹弟子なの」

今日出会ったドーナやツィパロとはずいぶんと違った少女の雰囲気にヨーテルは少し驚く。“木の洞”に住む魔女はみな静かで落ち着いた、悪く言えばちょっと暗い雰囲気の里なのかと思っていた。

「あれ、さっきツィパロがルームメイトは姉弟子って言ってたんだけど、それとはまた違う人?」

部屋にはベッドが四つあったので足りなくはない。ソルテは考えるヨーテルににっこり笑った。

「私の方が歳が上だからツィパロは『姉弟子』って言ったのね。でも私の方が弟子入りは遅いの。だからほんとは妹弟子」

魔女は子どもを作らない。代わりに六歳未満の捨て子を拾ってきて、それを魔女として育てる。拾われた瞬間から魔女見習いとされるのである。弟子入りが遅いというのは、ソルテはツィパロより後に拾われてきたということだろう。

「今から夕食を作るから、二人とも手伝ってくれる?」

「はーい!この辺の料理はわからないけど何を手伝ったらいい?」

ツィパロとヨーテルは一緒になって籠を受け取り料理を手伝う。

それまで全く物音をさせなかったドーナ・クアートは夕食が出来上がるころになってから現れた。

「ヨーテルはそこのベッドを使って」

寝支度をすっかり整えて、ツィパロがベッドの下の段を指さす。ヨーテルがなんとなしに置いた荷物の傍らを掃除してくれたらしい。

「気を使ってくれてありがとう。いいの?」

もとは二人しかいないのだしきっとそれぞれ下の段を使っていただろう。

「私はどこでも気にならないから」

お風呂も一緒に入ってようやくうっすら笑顔を見せてくれるようになったツィパロは、ソルテが寝そべるベッドの上の段に潜った。

「ねぇ、ヨーテルの旅の話を聞かせて」

「私も」

ソルテとツィパロがベッドから顔を出す。

「えぇ、何かあったかなぁ」

そういいながらヨーテルは、これまでもいろいろな土地で話をせがまれては語ってきた旅の思い出を語った。二人は大喜びでそれを聞き、とくに外の里の生活や慣習の話を嬉しがった。

夜も更け、自然に会話がやむとツィパロはベッドの二階であっという間に寝息を立て始めた。

「あの子、体内時計が正確で寝付きがすこぶるいいの」

小さな声でソルテは笑った。

「ねぇ、ヨーテルはなぜ魔女の里以外も巡っているの?」

「私にとってはそんなに不思議なことではないんだけど…」

通常、魔女の生活はそれ以外のものとは切り離されている。人里から遠く離れ森の奥や穴の中、隠れるようにして魔女たちは暮らしてきた。しかしヨーテルの育った里は少し違った。

「私のいた集落は力の弱い人たちの集まりだったみたいで、けっこう人里に出て曲芸、占い、音楽とかで生計を立ててる人がほとんどだったんだよね。……軽蔑しないでくれると嬉しいんだけど」

それがヨーテルの生活であり普通のことだったのだが旅に出て初めて、それは多くの魔女にとって卑しい行為であることを知った。

「そういう里もあるのね」

少し怯えたヨーテルに対し、ソルテの反応はあっさりとしたものだった。

「この里も人が来ることもあるわ。近くの村から男の人が」

「えっ、そうなの?」

魔女は子をなさないというのは、そもそも男性と接することを許されていないということでもある。それはヨーテルも知る魔女の掟であった。ヨーテルは街には出るが、男性に気を許すことはない。それが魔女の里に入ってくるとは驚きである。

「常識の範囲だから大丈夫。魔法は無闇に使っていいものではないもの。腕力が足りないときだとか、あと貿易における荷運びとか」

一つの里の中ですべての必要を満たすのは難しい。そんな時、魔女は男たちを使う。男たちは魔女と契約を結んだ土地から選ばれ、魔女集落を訪れるときには肌の露出を最小限にした服と顔を頭巾で覆った状態でなければならない。彼らは時に力仕事や、他の魔女集落との通商の際の荷運びをする助けをしていた。

「私たちは『カラス』って呼んでる。ヨーテルは見たことない?」

聞いたこともなかった。男性との接触のことはヨーテルも知るほどの魔女の重要な掟であるし、基本的には一部の成人魔女のみ知りうる秘し隠すべきことなのかもしれない。ではどうやってソルテはカラスのことを知ったのだろうか。

「植物をさがして夜出かけることも多いからたまたま見かけたの」

そういってソルテはその話をやめた。

ヨーテルが目覚めたのは日がずいぶん高くなってからであった。

「ソルテの薬がよく効いたようだ」

突然部屋の入口からクアートの声がして驚く。

「く、薬って何ですか」

「私は寝付きが悪いので飲み物によく眠れるハーブを混ぜてもらっている。昨夜は君の食事にも入れさせた。体が軽いだろう」

起き抜けから立て続けに驚かされ気分はあまりよくないが、連日の野宿で疲れた体はすっきりとしている。しかし素直にお礼を言う気にもなれずヨーテルは唸りながらベッドから這い出た。

「私が何かお手伝いすることはありますか」

ドーナ・クアートの表情からは何も見えない。起き抜けの出来事についてあれこれ考えるよりとりあえず体を動かそうとヨーテルは思った。

「じきにツィパロが戻ってくる。あれに聞くといい」

それだけ言ってドーナ・クアートはどこかへ行ってしまった。

昨日ツィパロたちから聞いた話によるとドーナ・クアートは弟子たちのやることにあまり干渉しない。役割をあたえ、魔法を教えること以外はほったらかしなので、ツィパロもソルテもかなり自由にしているらしい。

「先生は子どもが嫌いだから接触は必要最低限にしてるんだと思う」

ツィパロはドーナ・クアートのことをそんな風に表した。

ツィパロの分担である掃除がひと段落したらしく、休憩の間に楽器を弾いてとせがまれたので森の中の切り株に腰かけて、旅の友に持っていた楽器をつま弾きつつツィパロの話しを聞く。

「見習いに対して命令と叱る以外の言葉を聞くことがほとんどない。笑ったとこも見ない」

感情的になってる様子はないが明らかな悪意を感じる紹介を受ける。

「ツィパロはいつからここにいるの」

「産まれてすぐくらいだったと聞いてる」

ふぅん。と返事しながらもツィパロの話し方はつねづねドーナ・クアートによく似ているのでヨーテルはこっそり笑った。

「ヨーテルは歌もうたうの?」

楽器を弾く手を見つめながらツィパロが言った。

「もちろんだよ。何か歌おうか」

「じゃあマジアチカが必ず聞かされる歌。ヨーテルの故郷にもあった?」

どんな歌かを尋ねると、ツィパロは恥ずかしいのか耳を赤くしながらも歌のはじめを口ずさむ。するとヨーテルも心得て、楽器をつま弾きながら歌の続きを歌い始めた。

「ヨーテルはこの歌の意味を知ってる?」

歌を聴き終わってツィパロは嬉しげにしながら言った。

「どうかな。古い言葉なんだろうということはわかる。魔法を覚えるときに習った呪文に似てるよね」

「そう、実際に同じ言葉が入ってる」

「ツィパロは意味を知ってるの?」

今度はヨーテルが尋ねる。

「全部は知らない。でも小さいときよくドーナに歌ってってしつこく言ってた」

ツィパロがほほ笑んだのでよほど良い思い出なのだろうとヨーテルは思った。

二人で少し物思いにふけっていると大きな声で小さな少女が駆け寄ってきた。

「ツィパロー!」

髪を二つに結った活発そうな少女がツィパロの腰にしがみつくと隣のヨーテルに気づきさっと隠れる。

「イーダ、挨拶」

ツィパロに促され、半分顔を出したイーダはヨーテルをにらむようにして自己紹介をしてくれた。ツィパロやソルテとはまた別の魔女に拾われたマジアチカであるらしい。なんだかお姉さんぶったようなツィパロの態度を微笑ましく思いながらヨーテルもイーダに挨拶をかえす。

「慌ててたようだけど、何かあった」

ツィパロにいわれてハッとしたイーダはその袖を引きながら言った。

「妹が、ヤンがいなくなっちゃった…!」

その表情は少し青ざめている。

「ヤンが。また喧嘩?」

「ケンカしたけど、ケンカの後もいつもみたいに泣きながらひっついて歩いて来てて、でも森の中で急にいなくなっちゃった」

不安な気持ちを思い出したのかイーダは涙ぐむ。

「先生には話した?」

少女はうつむいて黙ってしまう。叱られるのを恐れてまだ言えてないのかもしれない。

ツィパロは落ち葉をつまんでしばらく考えてからヨーテルの手をつかんだ。

「一緒に来て」

ドーナ達に内緒でどんな冒険が始まってしまうのか、初めて会ったときにも呑まれてしまいそうだった真っ黒い瞳に見つめられヨーテルは唾をのんだ。

二話「ヤンはどこへ」

二人のお姉さんを先導する少女イーダの足取りはしっかりしていた。

「この辺で見うしなったの」

目元は赤いがキリリとさせて森の中を案内する。

イーダに連れられて来たのは集落からいくらか外れた場所だった。集落の中には大きく根の太い気が点在しているがこの辺には見ない。代わりに若い木がひしめき合っている。

「隠れやすそうな穴も茂みもこれと言ってなかったね」

ヨーテルとツィパロはあたりを見回すが、とくに不自然な様子もない。

「どうしよう。人さらいだったりしたら……」

責任感からうつむくイーダの肩を、ツィパロがなでた。

「きっと見つかる。ここから川が近いから、ひとまず見に行こう」

草をかき分け人の踏みならした道をたどると水音が聞こえた。うっそうとした森が開け、川が流れているのが見えてくる。

「きれい…!」

ヨーテルは思わずつぶやいた。

川は飛沫をあげながら森を切り、その上流は大きな岩山を仰いでいた。白っぽい岩山は神々しく、輝いてるようにも見える。

「ここの川はあの山に住む魔女が管理しているの。正しい手順を踏まないと普通にはたどり着けない。ヤンは正しい道順を知ってる?」

「何回か一緒に来たけど、まだ覚えちゃいないと思う……」

イーダは首を振る。しかし何かの拍子にたどり着いてるかもしれないので、ツィパロとイーダは川辺をきょろきょろと見渡した。ヨーテルは川の対岸がちょっとした崖になってるのを見てふと視線をあげる。すると崖の上に何かの影を見た。

「だれ!」

ヨーテルの視線を追ってツィパロが呼ぶと、その影が立ち上がった。

「ヤン!」

「お姉ちゃん、おりれないよぉ!」

影の正体に気づいたイーダが叫ぶ。崖の上の少女は姉の姿を見つけて泣き出した。

「どうしてあんな所に……」

「岩山の魔女との約束を知らず、いい加減に川を探して歩くとああなる。あそこから降ろす方法を考えないと」

「ツィパロの魔法で助けて!」

イーダがツィパロのスカートにすがった。

イーダやヤンなど、十二歳を超えないマジアチカは勝手に魔法を扱うことを許されていない。特にヤンほど幼ければ見習いとは名ばかりで、魔法の手ほどきもまともに受けてはいなかった。

しかし、いつもは動じない風のツィパロがあからさまに視線をそらして渋る。

「植物以外の魔法は苦手だし、この距離じゃ、届くかどうか……」

ツィパロ自身、十二歳の儀式を済ませてからまだ二年ほどしかたっていない。いまだにソルテなどの年上のマジアチカやドーナの前で使う事がほとんどだった。ましてや今はヤンの命がかかっている。

「やってみてよぉ、お願い!」

イーダに泣きつかれて、ツィパロは細く息を吐いた。握っていた手のひらをほどいて崖の方に向ける。じっと崖の方を見つめていたかと思うと、伸ばしていた両手をもう一度ぐっと握りしめた。すると大きな音を立て、太い木の蔓が崖の上でのたうった。その蔓はヤンを捕まえるかと思いきや勢い余って少女を崖の下へと突き飛ばしてしまう。

「ヤン!」

三人が叫んだ矢先、今度は川の水が大きくうねって小さな体を受け止めた。

ヤンが気を失って川岸に置かれたとき、いつの間にやってきたのかソルテがその側に座り少女の濡れた体を布でくるんだ。

「間に合ってよかった」

「ソルテ!どうやってここがわかったの?」

ヨーテルが驚いて声を上げる。

「ツィパロが木の葉に記して知らせてくれたの」

ソルテがイーダに向き直る。

「ごめんね。イーダの先生には言っちゃった。忙しいみたいでここには来ないけど」

イーダは泣きながらうなづく。

「……ありがとう、ソルテ」

落ち込んだ様子で側までやってきたツィパロをソルテは優しく抱きよせた。

五人で帰ると里はもう夕飯時のようで、森の中においしい匂いが漂っていたが、イーダとヤンは何も夕食の材料を持ち帰らなかったことを怒られていた。

「私たちは怒られないように畑に寄ってから帰りましょう」

ソルテの誘いでドーナ・クアートの畑を覗くと、広くはないが野菜やハーブの葉が豊かに並んでいた。その中のトマトの株を見てソルテがツィパロを手招く。

「トマトが欲しいんだけど、まだちょっと青いみたいだからツィパロお願いできる?」

見ると確かに食べごろにはまだ早い。

ツィパロは川辺でのことを思い出してか少したじろいだ。そのツィパロの肩を寄せソルテが優しく言い聞かせる。

「大丈夫。触っていればツィパロは絶対に失敗しないし、たとえ触れなくても落ち着いてさえいれば、植物があなたの思いを聞いてくれる」

ソルテに励まされて、ツィパロはトマトの株に祈るような面持ちで触れた。すると瞬く間にツィパロが触れていた株のトマトが赤く熟していく。

先ほどとは打って変わった美しい魔法の現れにヨーテルは心の中で驚いた。それを察したソルテが嬉しそうに笑う。

「ツィパロは本当にすごいのよ。普段だったらこのくらいのことは直接に触れなくたってできるの!私も同じくらい植物と親しくなれたらと思って、いろいろ育ててみたりしているんだけど……」

魔法には相性がある。魔法をかける対象との相性がいいほど魔女の心ひとつで魔法が現れる。魔女の力が弱かったり、相性が悪かったりすると、川辺でのツィパロのように魔法を暴走させてしまうか、そもそも魔法が現れないことも多い。そういったときは思いよりも視線、視線よりも接触を通して魔法を対象に正確に伝える努力をすることになる。川辺でのツィパロは視線によってその思いを植物に伝えようとしたが、ツィパロ自身の未熟さのために魔法がうまく現れてこなかったのだ。

一方ソルテは幼いころから植物や自然のものとの相性が悪く、いまでも成功率は高くないが、魔法を伝えるときの丁寧さと、魔法使いとして高めてきたものによって波を動かし、ヤンを助けることができた。

「なんだか物の方が相性良いみたい。特に食器とか料理の道具とか」

「だからソルテが料理するとすごく速くておいしい」

食べごろになったトマトを両手に持ってツィパロが言った。

三話「旅立ち」

まだ日も昇らない頃、ドーナ・クアートが珍しく音を立てて家の中を動き回っていた。

「ドーナ、何か…?」

物音に起こされたツィパロが目をこすりながら、廊下を行くクアートを呼び止めた。

「少し出る。まだ寝ていなさい」

ドーナ・クアートの短い返事を聞くと、ツィパロも、一緒に目覚めたヨーテルもまた夢の中へ引き戻されていく。ヨーテルが<木の洞>に来て、六日目の朝のことだった。

その日の朝食にはソルテの姿がなく、二人が起きてくるとクアートが食事の用意をしていた。

「ドーナ・クアート、ソルテはどこへ?」

いつもより茶色めの食卓を見つめながらツィパロが聞いたが、ドーナ・クアートはあからさまにその質問を無視した。

「ヨーテル、行き先は決まったか」

「え、あぁ、決まりましたけど…」

「なら早めに発ったほうが良い。面倒事に巻き込まれるかもしれない。今日のうちにでもここを出なさい」

どのみち滞在期限は明日なのだが、急かすような態度にヨーテルは戸惑う。いつもクアートの言葉を補足してくれるソルテもいないので、ひとまず頷いて目の前のパンをつかんだ。すると無視されたツィパロが苛立った声を上げる。

「ソルテはどうしたんですか!その面倒事に関係があるんじゃ…」

「食事中は静かに」

クアートはまたも返事をせずツィパロの言葉を遮る。ツィパロは一度は立ち上がろうとしたが座り直し、食事を平らげてから外へ出て行ってしまった。

この場の空気も、クアートと二人きりになったのも気まずく、ヨーテルがツィパロの後ろ姿を目で追うと、「一緒に行きなさい」とドーナ・クアートが言うので、その言葉に従う形でヨーテルはツィパロの後を追った。

今日はいつもよりも森の中に大人の魔女の姿があるなと思いながら慣れたあたりを歩いていく。ツィパロの姿はすぐに見つかった。

「ツィパロ、大丈夫?」

いつもの切り株に座るツィパロの隣に腰かけて尋ねる。

「ドーナたちも、そうじゃない魔女もこんなに外に出てきてるなんておかしい」

兄弟弟子が姿を消し、ドーナ・クアートにも突き放されて心細くなってるかと思われたツィパロの目はいつものようにしっかりと見開かれていた。自分から隠されたものをすべて暴こうとでも言うように爛々と光っている。

「ソルテは追放されたんじゃないかって噂してる人がいた。ドーナじゃない魔女がはっきりした情報を持ってないということは、ソルテはかなり重大なことに巻き込まれたのかもしれない……。ヨーテル、ドーナ・クアートの部屋に行こう。あそこならきっと何かある」

ツィパロはヨーテルの返事も聞かず走り出した。ヨーテルは、それこそ大変なことになってしまうのではないかと思いながらも付いて行くのだった。

木の洞の家とはやはり魔法の一種らしく、いまさらながらその中の広さに驚く。ドーナ・クアートの部屋にたどり着くまでの階段が驚くほど長く、歩きなれたヨーテルも息が上がってしまった。ひたすらツィパロについて歩くと恐ろしい数の本と様々な液体や植物、とにかく色んなものが壁の棚一面に並べられた部屋にたどり着く。

その部屋の隅に置かれた机にツィパロは駆け寄り、引き出しを探り始めた。

「ツィパロ、そんなことして大丈夫なの?」

先ほど言いそびれた言葉を掛けながら、ヨーテルはおっかなびっくりのぞき込む。

「怒られるかどうか、という話しなら絶対に怒られる。でも、それが何」

ツィパロはヨーテルに向き直り目を合わせて言った。

「わけもわからず出て行けと言われてヨーテルは腹が立たないの。私は近くで何かが起こってるのに、それを私だけが知らないなんて嫌だ!」

ヨーテルはこれまで<はぐれ魔女>として人との関係は浅く、風の向くままに暮らしてきたのでツィパロのような強い気持ちは無かったが、このいつも真っ直ぐな目をする少女の思いを否定することもできなかった。むしろヨーテルはツィパロのそういった性格を好ましく思い始めていた。

「……そうだね。私も探すの手伝うよ」

「探す必要はない。そこに手掛かりになるようなものは置いていない」

二人の背後に音もなくドーナ・クアートが現れた。

気づいたツィパロが机の前にかがんだまま振り返る。

「……外で噂を聞きました。ソルテは追放されたって」

「噂の通りだ」

ドーナ・クアートはあっさりと肯定した。

「朝は教えてくれなかったのに、なんで今ごろ……」

「朝の時点ではまだソルテの扱いが決定していなかった」

「どういう事ですか。あの時ソルテはまだ里にいたと?」

ドーナ・クアートが今度は首を振る。

「そうじゃない。ソルテは明け方、自ら里を抜け出し姿が見えない。それでどういった扱いをとるのかの会議が、里のドーナを集め開かれた」

ツィパロは驚きのあまり立ち上がった。

「ソルテが自分から里を出ていくなんてそんなわけがない」

「ソルテと姉妹同然に、いや、もしくはそれ以上に仲の良かったお前にはつらかろうが、これは事実だ。ソルテは以前からカラスの男と接触するところをみられている。これまでは黙認されてきたが、おそらく駆け落ちしたのだろう。もう見逃されることはない。これは重大な掟破りだ。したがって永久に帰ってくることは許されず、<追放>という扱いを受けることになった」

ヨーテルはツィパロを見上げた。ツィパロの目はクアートの方こそ向いているが混乱し、焦点が合っていないようにも見える。

「嘘だ……」

小さな唸るような声が聞こえた。

「そんなのは嘘だ。ソルテが私を置いて、私に何も言わずいなくなるハズがない」

ツィパロの負の感情に呼応するように部屋に置かれた植物がしおれ始める。部屋の明かりも木の力に由来するためか暗く陰っていった。

ツィパロと植物の相性がいいとはこういう事かと思いながらヨーテルはドーナ・クアートの様子を窺う。彼女は眉一つ動かさずにそこに佇んでいた。

「やめなさい迷惑な。ここで怒って見せようと何一つ変わらない。自分の魔法くらいまともに制御できなくては困る。もうお前を宥めてくれるソルテは迎えには来ないのだから」

ドーナ・クアートに窘められ、部屋の魔法現象は止まった。明かりは戻り、植物も元の瑞々しい姿に返っていく。その代わり、ツィパロが堰を切ったように泣き出した。

部屋に戻って頭を冷やすようにドーナから指示されると、ツィパロは大人しく従った。

ヨーテルとドーナ・クアートだけがその場に残る。ヨーテルは何を言うべきか考えていたが先に口を開いたのはドーナ・クアートだった。

「ヨーテル。君がソルテの駆け落ちに加担したんじゃないかと声が上がっている。誰かに捉まる前に里を出なさい。自由を奪われるのも時間の問題だ」

今朝のことはクアートの気遣いだったことがわかりヨーテルは慌てて礼をする。

「お、お心遣いありがとうございます。でも、あの、ツィパロは大丈夫なんでしょうか」

「疑われるかどうかという話しであれば、……どうだろう。ただ、ツィパロはソルテにずいぶんと依存していたようだ。誰かしらその関係に気づいた者もいるだろう」

それはツィパロも疑われる理由があるということではないか。

「ドーナ・クアートはどうお考えなんですか」

ヨーテルには味方してくれているようにも見れるクアートが自らの弟子たちにはどこか他人事のようで、詰めるように尋ねてみるがクアートの返事はいつもと変わらなかった。

「私はあれらの選択には干渉しない」

ヨーテルが弟子の部屋に入ると、ツィパロはソルテのベッドの上で膝を抱えていた。もうすすり泣く声は聞こえない。

「ツィパロ。私、今日の日暮れにはこの里を出るね」

そう告げるとツィパロが視線だけこちらによこした。赤い目がヨーテルを見る。

ヨーテルはドーナ・クアートとの会話を思い返していた。自分と同じ年ごろの真っ直ぐな目をした少女は、今後、姉と慕うソルテの居なくなったこの里に留まり、どんな思いをしていくんだろうか。

「……見送る」

ツィパロがぽそりと呟いた。

「……うん」

それだけ言葉を交わし、二人は今日限りの日常に戻った。

宵の口、空にはまだ青や赤の色が残っているのに、照らす光の失せた森の木々は黒々として風に踊る。

ヨーテルは<木の洞>に来た時と同じ格好で森の中をとぼとぼ歩いた。ツィパロがその後ろをたどる。ドーナ・クアートには、彼女の洞の中で挨拶をすませた。

ヨーテルが足を止めた。

「ツィパロ、ここでいい。見送ってくれてありがとう」

ヨーテルが後ろを振り返るといつの間にかツィパロが袋を一つ肩にかけていた。

「……それ、なに?」

「森の中に隠しておいたのを途中で拾ってきた。ヨーテル、私はソルテを探しに行く。突然いなくなった理由が知りたい」

ヨーテルはついつい肩の力が抜けてずり落ちそうになった楽器を慌ててつかんだ。真っ直ぐな子だと思っていたがここまでとは。里のことは大丈夫かと訊こうとして「選択には干渉しない」というドーナ・クアートの言葉を思い出す。

「きっと大丈夫だね」

自分の中で納得してそう口に出すと、ツィパロは意外にも不安そうに視線をさまよわせた。

「旅のことを言うなら大丈夫じゃない、かも……。里の外のことは本当に何も知らないし、だから、あの、しばらく一緒に行かせて」

いつも自信ありげに話すツィパロの歯切れが悪いものだから、ヨーテルはつい笑ってしまった。

四話「道中」

【 カラス 】

ツィパロとヨーテルが寝床を探して森を歩いていると茂みから音がした。もう里から追手が来たかと身構えて息をひそめるが何も出てこない。しばらく様子を窺っていると、人のうめき声が聞こえた。気づかれないようにしながらそっとのぞき込むと、顔を布で隠した男が倒れていた。

「あれは、<カラス>……」

「カラス、ドーナが言っていた……?」

ヨーテルの呟きに反応してツィパロが動き出す。マズい、とヨーテルが思ったときには遅く、ツィパロはずんずんと男の方へ歩き出した。すると男の方が物音に気がついて、こちらに警戒の目を向ける。怪我負ってるらしくこちらに何かをしようという様子はない。

「木の洞の魔女です。見回りの途中に物音が聞こえたのですが何があったのです」

ツィパロが何か言いだす前に、ヨーテルはできるだけ成人の魔女に見えるような態度で男に問いかけた。出鼻をくじかれた上に突然のウソに目を丸くするツィパロがどうか余計なことを言わないようにと祈る。

カラスの装いの男はヨーテルの嘘に心を開いたようで、重たそうに体を引きずりつつも居住まいを正してから話し始めた。

「魔女様、使いの帰りにこの森を歩いておりましたら見知らぬ者たちを見かけ、声をかけたところを襲われたのです」

「声をかけただけで襲われるとはおかしな話です。それらが何者だったかわかりますか」

男は少しの間考えたがすぐに口を開いた。

「山の向こう、沼地の魔女が近ごろ女児を集め暗躍しているとか、おそらくその手先です」

男は敵が思い当たると興奮してついにはヨーテルの腕をつかんだ。

「そうです!あそこの奴ら、村にも手を出して略奪を…。魔女様、どうかかの者たちを退け、村をお助けください!」

「汚らわしい手を放しなさい!」

ツィパロが割って入ると男は身を縮こまらせた。ヨーテルは改めて気高い魔女のフリをして男に告げる。

「あなたは<木の洞>に、そのことを話しに来たのでしょうが、まだマジアドーナの決定は出ていません。厚かましい態度を改めなさい」

男は慌てて非礼を詫び、地面に頭をこすりつけた。

「温情をあたえ、その傷を見てあげましょう。そのあとはすぐ森を出て村へ帰るのです。村ではこの森のことは一切口にしないように」

深々と頭を下げた男に回復促進の薬と痛み止めを飲ませ、村に降りるのを見届けてからツィパロが口を開いた。

「ソルテのこと、知らないみたいだった……」

「そうだね。ねぇ、ツィパロは<カラス>を知ってる?」

ヨーテルの質問にツィパロは首をかしげる。さっきは毅然とした態度だったので<カラス>という存在に馴染みがあるのかと思ったがそうでもなさそうだ。

「沼地の魔女が女児を集めてるって言ってたから、ソルテはそこのカラスに連れ去られたのかも……」

知りたがりのツィパロが当たり前に<カラス>を受け入れてることを不思議に思ったが、わざわざ本人にいう事も無いとヨーテルは頭をふった。

「行ってみる?」

そう聞いてみればツィパロは目を爛々とさせてうなずく。

二人は木の洞と関係のある村を避けたうえで、山を迂回して沼地に行くことに決めた。

【 初めての町 】

「ツィパロ。私たちは今から浮浪者になる。できるだけ人と関わりたくないから何があっても知らない顔をしてね」

ヨーテルにクギを刺された上で二人そろって荒布をまとい顔を隠す。

二人が立ち寄った町はとても賑やかでツィパロは色んな声に心惹かれたが顔を上げることを我慢しなくてはいけなかった。何しろ木の洞の里でこんなに人がにぎやかに話し笑う声を聞いたことがない。慣れない環境に心が逸り、足がムズムズする。

そういえば木の洞にヨーテルが来た最初の夜、ツィパロは様々な町の話しを聞いた。ヨーテルは旅を始めてまだ二年ほどだといったがツィパロには十分に長い。そのたった二年の間に見てきたという広い通り、そのわきには露店が並び、陽気な人々が声を掛け合いながら暮らすとはどんな光景なのか、ツィパロはぜひとも覗いてみたかった。

ヨーテルが宿を探す間、旅慣れないツィパロは街道からそれた路地で待つことになった。誰かの置いた木箱の上に腰かけ、ようやく町をこっそりと覗くことができる。ヨーテルからはくれぐれも気を付けるように言われていたので、壁の影、さらに荒布の隙間から目を凝らして町の様子を見た。人の暮らすところでは男も女も同じように働いている。話には聞いていたが想像していたよりも不思議な光景だ。文化が違うとわかっていても違和感を覚えずにはいられない。しかしツィパロはその違和感をいっそ楽しみながら夢中で町を眺め、側に人が来ていたことに気が付かなかった。

「お嬢さんひとりかい?」

ざらざらとした低い声が降ってくる。ふり向くと、酸っぱい匂いのする服にまばらに髭を生やした男がツィパロの座っていた木箱にぐっと詰めて腰掛けようとしてきた。ツィパロは思わず立ち上がる。

男は気にする様子もなくニタニタと語りかけてきた。

「祭りは人が増える。誰かとはぐれたんなら探すのも大変だろうから、一緒に探してあげようか。お腹が空いてるならうまい店があるからついでにどうだい?」

いかにも親切そうに話し始めたが、ツィパロの反応が悪いとみるとだんだん声を大きくし始める。その声を何となく不快に思ってツィパロが顔をしかめると男は立ち上がってツィパロをつかんだ。

「なんだ人がせっかく親切にしてやってるのにその態度は!」

引っ張られたことでツィパロの顔を隠していた荒布が落ち、男と目が合う。男のギラギラとした目がさらに油注がれたように燃えだした。

「生意気な顔をしやがって、どうせ捨て子か何かだろうが!」

来い!と強引に腕を引っ張られツィパロは懸命に腕を振り払おうとした。しかし男の手は大きく頑丈でビクともしない。自分に何が起こっているかもわからないままに男から離れようと藻掻けばもがくほど、腕をつかまれ胴をつかまれ身動きが取れなくなっていった。何か言わなければと口をはくはくさせていると「だれか!」と声が上がった。

ツィパロを抱え込んでいた男がその手を放し慌てて逃げていく。足にうまく力が入らず、ツィパロが地面に座り込んでいると誰かからのぞき込まれる気配がした。

「大丈夫か」

知らない男の声にまた体がこわばる。かろうじて足元はとらえたが、振り返ることもできず体を引きずりながら距離を取ろうとうがむしゃらに体を動かしていると、ようやく慣れた空気がそばに立った。

「ありがとう。私の連れです。もう行きます」

ヨーテルはツィパロにさっと荒布をかぶせなおすと肩を抱いて立たせる。

二人の立ち去る後ろで誰かが何かを言ったようだが、ツィパロはまだ耳の中がドキドキうるさくてよく分からなかった。

ヨーテルが上手く人目を避け、ともに宿に入る。祭りで買ってきたというものは食べ慣れないモノばかりだし、宿は戸を閉めても人の声がうるさくて落ち着かなかった。ヨーテルがつま弾く音色を聞きながらツィパロはようやく布団で息をついた。夢の世界に落ちていきながらも昼間の醜悪な男を思い出しては体を震わせる。ソルテがあの男に連れ去られたかのような気になって胸の前で強く手を握り締めるのだった。

五話「沼の底」

「おはよう。気分はどう?」

ヨーテルが目を覚ますとツィパロはもう起きて窓の外を見ていた。森でのリズムが体に染みついているのか、昨日の一件で眠りが浅かったのかはわからないが少なくとも顔色は良さそうだ。

「出歩く人の少ないうちに町を出ようか」

早くから働く農家に頼み込んで食料を売ってもらい町を出る。その食料が無くなれば道々に旅小屋で歌を歌ったり薬を売ったりしながら食いつないでいった。ツィパロはしばらく男性客が来るとヨーテルの後ろに隠れたが、旅を続けるうちに売買のやりとりは問題なく出来るようになっていった。ツィパロが一人で薬売りをできるようになれば、ヨーテルはツィパロに店番を任せて客寄せの歌を歌う。どこかで聞いた誰かのスキャンダラスな歌や、少し古くても愛を語る歌は人が寄りやすい。ヨーテルは弱いながらも音の波に魔法を乗せる。そうすると道行く人に良く歌がとどいた。

今日の日銭がたまり、そろそろ寝床を探しに動こうかというころ、そばで薬を広げていたツィパロが誰かに絡まれているのが見えた。目深にフードを被った小柄な人物がしきりに何かを言いツィパロがむくれている。

「お客さんどうかしましたか」

ヨーテルが声をかけるとその客人はキンとした声で言う。

「この枝切れはなんだって言ってんのにろくな返事しないのよォ。ホントにこんなモンが薬になるワケ?」

「ちゃんと効くって言った」

早口でまくし立てられツィパロが苛立ち気味に答える。「田舎モンには効くかもしンないけど」なんて言う客人とずっと睨み合っている間に入りつつ、ヨーテルは客人のフードの中を覗き見た。そばかす顔で目元のきつい、同じ年ごろの少女のようだ。

「そういうお客さんはどこ出身?」

なるべく軽い口調できいてみると少女は胸をそらせた。

「沼地出身。アンタらは木の洞から来たンでしョ」

そうして不敵に笑う。少女が魔女であることにヨーテルは驚き、ツィパロは出身を見事当てられて嫌な顔をしていた。とはいえすぐ肯定はせずに、なぜそう思うのか少女に尋ねる。

「アタシちょっと鼻が利くンだよね。最近アンタと似たような匂いのする奴と会ったのサ」

得意げにツィパロを指さして言う少女のその言葉に二人は目を合わせた。ツィパロと同郷の人間に会ったというのは、もしかしたらソルテのことかもしれない。

「沼地にはよく他所の魔女が来るの?」

ヨーテルが訊くと少女はニヤッと笑った。

「まぁね。アンタら今日の宿を探してンだろ?よかったら来るかい」

二人にとっては願ってもない誘いだった。しかし魔女の里に呼び込むにしては不自然に気安いように思い、二人は警戒しながら少女の誘いに乗ることにした。

「助かるよ。わたしはヨーテル、この子はツィパロ。よろしくね!」

「アタシはエヴィ。よろしく!」

荷物を片付けると三人は連れ立って歩いた。

「ここがアタシの里。足元に気をつけな」

街はずれのその場所は霧の立ちのぼる広い湿地帯だった。地面は全体的に湿って黒々とし、また霧のせいで光が届きにくくて足元が道なのか沼なのか区別がつかない。エヴィに言われ、彼女の足跡をたどるように歩いた。

ある場所でエヴィが一歩踏み出すとこれまで全く迷いなく道を歩いていたエヴィの足が黒い地面の中に沈み始めた。

「大丈夫?」

驚いて声をかけるとエヴィはへらへらと手を振る。

「大丈夫、ここが家。アンタらもビビらないで同じように入ってくンのよ」

そのまま沈んでいくエヴィを見送った後、ヨーテルがツィパロの手をぎゅっと握った。

「大丈夫だよ。他所の里も似たようなもんだし、木の洞もだいたいこんな感じだったでしょ」

声を震わせながら隣を見るとツィパロは目をこぼれそうなほど見開いて、エヴィが沈んでいったところを見つめていた。

「……まぁ、人間の家と比べるなら」魔女の住まいなんてどれも同じと呟き、二人せーので踏み込む。生ぬるい沼にじわじわと沈んでいく感覚はぞっとするものがあった。

思わず息を止めていたが<家>に入ってしまえばどこも濡れたとこなんて無い。

「ハハ、みんな初めはめっちゃ怖がンだよね」

まだ顔色の悪い二人を見てエヴィが声をあげて笑う。その声を聞いてか、家の奥から目じりのしわの深い魔女が現れたエヴィの先生だろう。

「旅の通過点へようこそ、この里は出入り自由だ。ゆっくりしていきな。」

この家にはなんと客間があるらしく、ヨーテルとツィパロはそろって快適な部屋へ案内された。ツィパロは魔女の里という事で旅の出来事を忘れ寛いでいるようだったがヨーテルは不安だった。これまで旅した里でこんなに簡単によそ者を<家>に入れた里はない。旅に出る前、故郷の魔女に聞いた話の中では沼地の魔女はもっと陰湿で意地の悪い印象だ。意地の悪さだけで言えばエヴィにはそういった雰囲気が残っているが果たして数年でこれほど変わるものだろうか。

「木の洞であった<カラス>は、この里で良くない事が行われているように言ってたけど、そんな感じがしないね」

不安を声に出したくてツィパロに行ってみるがツィパロの返事はそっけないものだった。

「思い違いだったのかも。人が行き来してるのを勘違いしたとか」

「でもエヴィが言った、ツィパロと同じ匂いの人のこと気にならない?」

「……それはまぁ、たしかに」

ようやくツィパロがヨーテルに向き直るが、その目はとろとろと今にも閉じてしまいそうだ。なにしろ初めての旅でツィパロはひどく疲れていた。

結局そのあとはろくな話し合いにならず二人はベッドに沈んだ。沼の底の家には窓がなく家の中はずっと薄明るかったので、目覚めたころは何時なのかヨーテルにはわからなかった。何の気なしに隣のベッドを見るとツィパロが居なくなっていた。

六話「霧の中」

ヨーテルは胸騒ぎがして急いで荷物をまとめると食事部屋へ向かった。洗い物をしていたエヴィが振り返る。

「どうしたン。顔色悪ぃよ」

けらけらと笑いながら言うエヴィをヨーテルは静かに見つめた。

「ツィパロがいないんだけど、どこに行ったか知ってる?」

エヴィは不自然に目を細めるが、口元は笑ったままだ。

「ホラ、昨日言った同じ匂いの人サ、やっぱ同郷の人だったみたいで一緒に帰ったよ」

そういって紙切れをヨーテルに寄こす。それはツィパロの字にも見えたしそうで無いようにも見えた。

「アンタぁ、もともと根無し草の魔女ダロ?今日一日はゆっくりすりゃ良いが、早めに発ちな」

「どうして?エヴィの魔女はゆっくりしていきなっていってくれたのに」

「昨日は知らなかったんだが、近々戦争ってのがココまで来るらしい。面倒は嫌ダロ?」

ヨーテルはエヴィに促されるままに食事をとり、まだまだ体を休めろと言って部屋へ押し戻された。

その夜ヨーテルは<家>の玄関口に潜み、この家の魔女が出掛けやしないかと待った。予感があったのだ。そして見事に的中した。

黒いコートをまとい闇に紛れる魔女の後をヨーテルはひっそりと追った。

魔女はたびたび集まる。里で事件が起きたときはもちろん、揉め事や里の商いについて話し合うときにも里の魔女たちが集う。うまくすればツィパロのことが話題に上るかもしれない。ヨーテルはツィパロがこの<沼地>の商いに巻き込まれていることを確信していた。なぜ自分だけ放って置かれたのかわからないが、これを幸運と思ってツィパロを探し出さなければ。

沼地は夜も霧で覆われて人の影もすっかり飲み込んでしまう。ヨーテルは懸命に目を凝らしたが、まもなく魔女の影を見失ってしまった。そもそも道も沼も区別がつかず、途方に暮れて座り込むと突然頭がグワンと揺れてヨーテルはその場に倒れた。

「おや、もう起きたのか」

「やっぱり流しの魔女には効きが悪い」

「どうするね、これを」

ヨーテルの頭上で何人もの魔女の声が聞こえる。ヨーテルは身動きを取ろうとして、自分が冷たい石の床の上に寝かされていることを知る。手足は縄で縛られているようだ。

「ヨーテル、まだあまり動かないほうが良い」

もぞもぞしていると馴染んだ声が降ってくる。

「魔法で目が回ってるからあんまり動くと吐く」

私は吐いた、と声が言う。ヨーテルは安心してその声の主に笑いかけた。

「ツィパロ……。よかったぁ、また会えて…」

「のん気なモンだね」

再会したヨーテルとツィパロの様子にエヴィが溜息を吐いた。

「<はぐれ魔女>なんてのは魔法の力も弱いし、自由に行かせてやろうとしたのに。恩知らずだね」

忌々しげにエヴィが言うとツィパロが立ち上がって格子をつかんだ。その音でヨーテルはやっと自分たちが檻の中にいることを理解した。

「お前たちはなんでこんな卑しい事を生業としている。恥というものを知らないのか」

魔女の誇りを問うツィパロの足元にエヴィは唾を吐いた。

「お前が何を誇りにしてるか知らんがね、卑しいと言われてもこれがアタシらの仕事さ」

しゃがれ声のマジア・ドーナが言い捨て歩き出すと、ざわざわと思い思いに話していた魔女たちもまた口を閉じ、その場から出て行った。エヴィだけが最後まで残り、二人に言い添える。

「アタシは警告したよ、ヨーテル。アンタらは数日と経たないうちにまた離れ離れだ。今のうちに別れを惜しみな」

エヴィも居なくなりひんやりとした牢獄に二人は置き去りにされた。

「ヨーテル、無事?」

人の気配が無くなるとツィパロはヨーテルのそばに屈んだ。ツィパロはどこも縛られていないらしい。

「……わたしたちは何をされたの?」

「私もよく分からないけど、沼地の魔女たちは音の魔法だと言っていた。ヨーテルは慣れてるから私よりずっと早く目が覚めたのかも」

「なるほど……。でも、気を失ったとき何か聞こえたかなぁ」

だいぶん意識がはっきりしてきてヨーテルはぱちぱち瞬きをしながら体を起こす。

「私は音の魔法は知らない、ヨーテルの方がわかるんじゃない?」

ツィパロに言われてヨーテルは首をすくめた。そのとき二人の居る檻の中とは違うどこかから、か細い声が聞こえた。

「だれかぁ――、きこえますかぁ――」

牢獄にまだ誰か囚われているとは思わず二人して跳び上がったが、よく聴いてみればそれは幼い女の子の声のようだった。様子を見ようと格子に顔を押し付けるが、牢獄の部屋は横並びになっていて正面のごつごつした岩壁しか見えない。

「誰なの」とツィパロが呼びかけると遠い声が嬉しそうにはずんだ。

「ツィパロ!ねぇ、ツィパロでしょ?助けに来てくれたんだ、ヤンはここだよぉ!」

ツィパロが手を触れて魔法をかけるとヨーテルの縄も格子も簡単に壊れた。幼い声の正体は本物のヤンで、また森でフラフラと迷っていたところを攫われてきたらしい。

「ツィパロ、ヤンはドーナのところに帰れる?むかえに来てくれたんでしょ?」

木の洞でツィパロたちはどう言われているのか、ヤンは本当に二人が自分を助けに来たと信じているようだった。里を抜け出してきた二人が、ヤンを連れてノコノコ帰っても何を言われるかと考えながら幼いヤンをひとまず慰め元気づける。この牢獄から抜け出す方法さえわからなかったが、今はともかく怯えるヤンと手をつないで三人で眠ることにした。

気が張っていたせいか、たいして眠った実感もないままにガンガン格子を叩く音で目覚めた。

「牢を壊したのはアンタかい」

エヴィは考えるそぶりもなくツィパロを縄で縛りあげた。魔法が掛かっているらしく今度はびくともしない。

「そこのチビちゃんみたく大人しくしてれば良かったのにサ。アンタはこれから従順であることを学ばなきゃ。悪く思うんじゃないよ」

急に起こされていまいち頭のはっきりしないまま、ツィパロだけ牢から引きずり出される。寝起きできょときょととしていたヤンが格子の閉まる音に反応してとっさに鉄の棒をつかんだ。

「やだぁ!ツィパロをつれて行かないで、なにもしないよぅ!」

「何もしないって事はないデショ、現に壊してンだから。それにアンタらがどういう商品なのか、わからせるのがアタシの仕事なんでね」

エヴィがツィパロを蹴り飛ばすのを見てヤンが泣きだす。それと同時に大地が縦に揺れた。

「何事だい」

エヴィがつぶやくとどこからともなく見習い魔女が一人現れた。

「エヴィ、東の魔女隊が来た。こいつらは放っておいて早くドーナのところへ」

「どーゆーこと?例の隊とは話しを付けたんじゃなかったのか?」

「わからない。それより早くいくよ」

エヴィの仲間が闇に消えると、エヴィは黙って三人を一瞥した。そして自分も同じように闇に消える。

エヴィがいなくなるとまた大地が揺れる。それに合わせて壁にはまっている岩がガタガタと音を立てた。ヨーテルは勢いよく格子を蹴るがビクともしない。

「私なんかじゃ壊せない……」

ちらっとヤンを見るがヤンも首を横に振る。

「……ヤンはまだ<印>を貰っていないの」

ツィパロが苦し気に体を起こす。いつの間にか縄はほどけていた。

「エヴィが魔法を解いていったみたい。いま、そこを開けるから……」

痛む体を折り曲げながらツィパロが壁づたいに二人に近寄ろうと歩き出すとまた大地が揺れる。すると、壁の岩の一部が崩れ、ツィパロの上に転げ落ちてきた。

「ツィパロー!」

ヤンが今度こそ大声で叫ぶと、突然どこからか水が押し寄せてきた。水の勢いが格子を押し広げ三人ともども攫っていく。濁流に翻弄され、息つく暇もなく草の上に打ち上げられた。

ヨーテルは、気を失ったヤンを抱えた状態で打ち上げられ、咳するように水を吐く。あたりを見回せばツィパロもそばで空気をのんでいた。お互いの無事にホッとしたのもつかの間、沼地に爆発音が響く。あたりは沼から立ちのぼる蒸気と喧騒に包まれていた。ヨーテルはヤンを抱えなおしツィパロに這い寄る。

「動ける?早くここから逃げなきゃ!」

「大丈夫。水のおかげで降ってきた岩も当たらなかったみたい」

沼地には身を隠すものは無いが、この混乱の影響で地面からより一層濃く昇っている霧だの蒸気だののおかげで側にいる人以外は見えたものではない。誰とも出くわさないことを祈りつつ、二人はできるだけ物音や声のしない方へと走った。しかし不運にも目先の沼に何かの塊が降ってきて水しぶきが上がる。

ツィパロが空を見上げて叫んだ。

「ソルテ!」

ヨーテルが追って空を見ると水しぶきの隙間に魔女が一人浮かんでいるのが見えた。しかしその姿もすぐ風にあおられた霧に隠されてしまう。

「ヨーテル、私行かなきゃ…!」

必死の目のツィパロにヨーテルは何とも言えない気持ちがした。

ヨーテルはソルテと目が合ったように思った。彼女がここにきてツィパロに気づいていたとして、塊を落としたのは何故だろうか。彼女は今、なんの為にここに居るのだろう。

「ねぇヨーテル、私、わたしっ……!」

取り乱してヨーテルの腕にしがみ付くツィパロの手を握り返す。反対の手に預けたヤンが重い。

「わかった……、わかったけどツィパロ、まずはここを離れなきゃ。それで、この騒ぎが落ち着いてから改めて会いに行こう!」

「……でも」

「今はヤンもいる。ここで何が起こっているのかもわからない。無茶はできないよ」

ハッとしてツィパロがヤンを見る。水にぬれて冷えたのかすっかり顔色の悪くなってしまっている幼い子を見て小さくうなづいた。

離れた場所でまた爆発音が聞こえる。どこをたどれば沼地から出られるのかわからないが、とにかく歩くしかない。さっきのように突然何かが降ってくることにも注意しなければならない。沼地から無事に抜け出すことを途方もない事のように感じ始めたその時、二人が向かおうとした先から細長い人の影が現れた。踏み出した足が緊張で氷のように固まる。

「逃げずとも良い。逃げても構わないが」

落ち着き払った声の主は沼の魔女たちの黒いコートではなく、灰色のマントをまとった背の高い魔女だった。

七話「岩山の魔女」

灰色の魔女はヨーテルたちに歩み寄ると、そっとヤンの頬に手を当てた。それは崇高な儀式か何かのようでヨーテルは身動きすることができなかった。

「かわいそうに、冷え切っている」

魔女がそういった途端、濡れたままになっていた三人の服が乾く。それだけで少し体が温まるような気がした。

「ここから逃げたければついて来ると良い」

灰色の魔女は振り返り、来た道を歩き出した。

少女たちが実際について来るかどうかは、まったく気にしていないような足取りで先を行く魔女をみてツィパロとヨーテルは戸惑う。どの道、二人に行く当てなど無い。一か八かこのただならぬ雰囲気をまとった魔女について行くことにした。

魔女は喧騒の中を何でもないように、むしろ静かで安全な聖堂の中にでも居るかのようにゆったりと歩く。その後ろをツィパロとヨーテルは時々起こる地響きによろめきながら歩いた。白い靄の中だんだんと、どのくらい歩いたのかわからなくなってくる。一日を歩きとおしたような、ともすれば軽い散歩くらいの距離だったような、そんな不思議な感覚の中で気が付けば霧は晴れ、一行は岩山の中腹を歩いていた。谷側には雲が流れ、その下に広い森と白い筋のような川が見える。さっきまで居たはずの沼地は見当たらなかった。いくらなんでもそんなに歩いたようには思えないのだが。

「岩山の魔女のあいだに伝わる魔法の一つだ。ツィパロ、お前の里にも同じような場所があるだろう」

「私を知っているんですか」

「クアートとは長い付き合いだ」

岩の割れ目に洞窟があり、そこに入ると天井高く薄明るい中に数人の魔女が集っていた。洞窟はとても広く、ところどころに石を切り出したような家具が置かれている。

「ずいぶん簡単に入れるんですね」

「ここまで来れる者の方が少ない」

魔女がマントを脱いで微笑んだ。知的な面差しに刻まれた皺が気品を感じさせる、白髪交じりの魔女だった。名前をマナというらしい。

「あなたが牢獄から助けてくださったんですか」

ヨーテルが尋ねるとドーナ・マナは首を横に振る。二人は沼地の牢で突然水が流れてきたこと、それが自分たちを地上へ送り届けてくれたことを話した。

「なるほど。それはそこのお嬢ちゃんの力だね」

その場にいた一番年老いた魔女がヤンを指して言う。

「水とよっぽど縁深いように見える。水の方がその子の思いを一生懸命聞いているようだ」

「でもまだヤンは印を頂いていません」

印というのは魔女に育てられた少女が正式な見習いと認められるときに体に刻むものだ。ヤンはまだそれを認められる年齢に達していない。

「印はあくまでドアを取り付け、魔法を体から出しやすくする工事みたいなもんだ。普通は工事が済んでいなければ魔力が体からこぼれ出ることも少なく、魔法は表れない。しかしもともと関係が深ければ相手の思いもよく分かるというもんじゃないかい」

お前たちにもそういう相手がいるだろう。と、ニコニコした老婆に言われヨーテルとツィパロは二人して微妙な顔をした。

岩山の魔女によればヤンは気を失っているだけで体に異常はないらしい。ヤンの世話を岩山の魔女に任せ、ヨーテルとツィパロの二人は草を編んだ敷き物に座らされた。岩の中のこの空間に漂ういい香りはこの草の匂いのようだ。洞窟の中は程よくヒンヤリとしていて、沼地での出来事に高ぶった熱を冷ますようだった。

「ところでツィパロ、なぜ里を出た。そのはぐれ魔女が唆したわけでもあるまい」

そこでヨーテルは初めてマナに名乗った。

「むしろ私が里を出た事をご存じであるなら、ドーナ・クアートから何かお聞きではないでしょうか。私は兄弟弟子のソルテを探しているのです」

「なるほど、そうか……」

ドーナ・マナは物思いにうつむいた。その後ろに立つドーナ達もひそひそと何か話し合っている。その理由を尋ねようとしたツィパロをマナは手で止めた。

「いや、ソルテの事は風のうわさに聞くのみ。気持ちまで悟ることはできない」

「じゃあ、何か知っておられるんですね……!」

「ソルテは今、魔女ならぬ人の手で集められた<魔女隊>に属している。王国に養われ、戦となれば兵士として戦う軍の一部だ。沼地で見たように、命令に従い粛々と敵と戦うのがいまの彼女たちだ」

やはり沼地に居たのはソルテだったのだ。ツィパロは思わず表情を明るくし、隣に座るヨーテルは逆に唇を結ぶ。ドーナ・マナはそんな二人の表情を観察していた。しかしそれ以上は何も語らず、トンと軽く膝を叩いて二人の注意を自分に戻させる。

「お前たちがかの者を追おうと私たちは干渉しない。ともあれ、この一件では疲れたろう。ヤンの事もある。ひとまずここで体を休めるといい」

<岩山>の住まいは入口の天井高い大広間の奥にいくつかの岩の裂け目があり、そこから中に入ればさらに迷路のように枝分かれして各々の部屋へと続いているようだった。魔女たちは好きに広間に集い、用が済めば岩の裂け目に吸い込まれていった。ヨーテルとツィパロは奥にいって迷ってしまわないよう、広間の壁にぽっかり空いた穴の中に寝床が用意された。

壁に掛けられた縄梯子を登って岩の隙間に体をねじ込むと、そこには確かに二人がゆったり寝れるほどの穴が開いていた。立つと頭を打ちそうだったが座っている分には問題ない。布団を運んでくれた見習いにお礼を言って、ヨーテルとツィパロは横になった。何か話そうとお互いを見るが、ほんの数日の間に色んな事があり過ぎて何も言葉になって出て来なかった。

しばらく目を閉じてみたものの寝付けず、目蓋をあげてみれば隣に寝転ぶヨーテルはもう寝息を立てていた。そばでごそごそとするのも気が引けて、縄梯子を伝い広間へ出る。するとドーナ・マナが一人で竪琴をつま弾いていた。ツィパロに気が付くと手を止めて隣の敷き物を指さす。大人しく促されるままに座ると、ドーナ・マナはまた竪琴を奏で始めた。耳慣れない旋律だが不思議と気持ちが落ち着いてくる。岩山のこの空間もドーナ・マナの持つ雰囲気もツィパロにはとても不思議だった。どこか神聖なものを感じさせながら、穏やかで、心地よい。

「何か私に聞きたいことがあるだろう」

竪琴を弾きながら唐突に質問される。ツィパロはたくさんの言葉が浮かんだが、どれもこの魔女に答えてもらうようなことではない気もした。

「……ドーナ・クアートとはどんな関係だったんですか」

思いついた中で一番あたり障りのない質問を選んだつもりだ。

「昔、世話になった。彼女の姉にも」

「ドーナ・クアートの<姉>……?」

「そうだよ」

思わず興味を弾く言葉が出たがドーナ・マナの話しはそれっきりで、これまた唐突に、今度は子守唄を聴かされる運びになる。

「私もお前のツレのヨーテルと同じように音の魔法が得意なんだ。大した使い道は無いがこういう時に役に立つ」

その歌は、森に住むとある姉妹の話しを歌にして語ったものだった。その姉妹はとても仲が良く、姉は森の外の暮らしに憧れ、旅人が来るたびに話をねだっては魔女の未来や森での生活の在り方について盛んに語り合った。妹はそんな聡明で思慮深い姉が大好きでいつも好んでその話を聞いていた。姉と妹はよく連れ立って出かけ、いろんなことを喜んで教えあった。しかし、姉は次第に妹を遠ざけるようになる。昼間は部屋にこもり、夜には気づけば出掛けているようなことが続き、ついには里から姿を消してしまった。妹は昼夜、森を探し回ったが姉もその影さえも見つけることはできなかった。

妹の哀しみの歌が美しい旋律と共に流れてくる。夢の世界にゆらゆらと落ちて行きながら、ツィパロは歌の中の<妹>と自分を重ね涙をこぼした。音に揺られるまどろみの中で遠く、ドーナ・マナの声が聞こえる。

「まずはヤンを里に帰してやりなさい。私たちはお前に干渉しないと言ったが、私はここで<お前たち>の幸せを祈っているよ」

目を覚ますとツィパロは用意された寝床、ヨーテルの隣に寝ていた。ドーナ・マナの歌を聴いてる途中からだんだん意識が遠くなってそこから記憶がないので、誰かに運ばせてしまったのかもしれない。少々恥ずかしく思いながら、妙にヤンの事が気になってヨーテルを起こした。早くから起きて掃除をしていた見習い魔女に案内してもらってヤンの寝かされた部屋へ行く。ヤンはすっかり顔色がよくなり、ツィパロが声を掛けると気持ちよく目覚めて岩山の魔女たちがいかに良くしてくれたかを一生懸命話し出した。

「ヤン。良かった、元気になって!」

「もう良いようだったらとりあえず<木の洞>に帰ろう。山の麓に小舟があるからそれで川を下れる」

ツィパロの提案にヨーテルは驚く。

「ツィパロから<帰る>って言葉が出るなんて!小舟の事なんていつの間に聞いてきたの?」

ヨーテルに言われてツィパロも目を瞬いた。

「……いや、なんで知ってるんだろう。なぜだか頭に浮かんだ」

どこで知ったかわからないツィパロの記憶に導かれ山を下ると三人で乗るのにちょうど良い子船を見つけた。かぶせてあった幌をめくると少しの食べ物と水が載せられている。

「ツィパロ、昨日ドーナ・マナと何かあった……?」

「歌を聞かせてもらったくらいで、これといって……?」

二人が訝しげにしてる間にヤンが荷物の一つに手を出して、おいしい美味しいと喜ぶ。何が何だかわからないが、背中を押す何かの力を信じて三人は<木の洞>へ漕ぎだした。

【戦場の魔女】

霧に満ちた谷で灰の煙や大粒の水飛沫があがる。

地上の魔女が指を噛むと、周辺を飛んでいた魔女が何をされたかも分からないまま沼に落ちた。

不思議な魔法だ。出動前に上官から説明を受けていても、多くの者はこの里に伝わる魔法を理解していなかった。まだ空中に残っているのはこの里の魔女と接点のあった者ばかりだ。

沼地の魔女は音のない音で攻撃する事ができる。そう聞かされて私たちは耳当てを配られた。しかし魔女隊にいる者たちはそもそも他人なんて信用しない。情報や物資は〈自分〉が必要としたとき何かと引き換えに貰うものだ。驕った魔女の多いこの隊で上官というものに従うのはごく少数だった。

それでも魔女隊が重宝される理由は、ひとえに魔法という戦力になるからだ。ただの人間相手に有利をとるには魔力の強さは不可欠だった。しかし、人間たちはどこのどんな魔女の力が強いとかどうとか言うことを知らないので、どこぞの里と人身売買の契約を結んだり、今のように見つけた里を襲って戦力を集める。

「あんた何でこんなところに!」

地上から声をかけてきたのは沼地の魔女のようだった。顔に見覚えがある。

「あのときの魔女じゃない。良い仕事を紹介してくれて助かったわ」

空から手を振ると足元の魔女はまた息を大きく吸い込んだ。耳当てをしていてもよく通る声だった。

「あんたの隊の主人とは話がついてるはずじゃないか。なんでこの里を襲う!」

「さぁ。用無しになったか、それともあんた達が不義理を働いたんじゃなぁい?」

後から人間の兵隊たちも来るだろうし逃げるように忠告してやったが、聞こえたか聞こえなかったか、沼地の魔女は指を口に当てた。

何かされる前に近くにあった岩を魔女の上に転がす。死んだか逃げたかは霧がなびいてよく見えなかった。

「あんな大声で話してたんじゃここから離れないと」

魔女の里を襲った日は手当が出る。それを家に持ち帰るのが私の楽しみだ。

八話「帰郷」

ヨーテルとツィパロ、そしてヤンの三人を乗せた小舟はゆったりと川下へと流れていった。岩山の麓を流れる川は<木の洞>へと続いているのでこのまま流れに身を委ねているだけで良さそうだ。

あまり出番のないオールをにぎり締めてツィパロが何かつぶやいた。

「どうかした?」

ヨーテルが尋ねると、悲しそうな顔を上げる。

「ごめん、ヨーテルの楽器を沼地において来させてしまって」

「ツィパロが謝ることじゃないよ!あれはしょうがなかったじゃん」

この状況でヨーテルは、むしろ荷物が減ってよかったとさえ思っていた。

「まだしばらく楽器を弾くような暇も用事もなさそうだし、ツィパロが気にすることないよ」

「でもそれだって私が自分の都合にヨーテルを巻き込まなければ…」

「やめてやめて。知っといて欲しいんだけど、私はちゃんといつも自分で選んでる。強制されたりしてないから。自分の選びの責任は自分でとるよ」

いつまでも気にしそうなツィパロに、少し真面目な顔をしてクギを刺す。

そう言うヨーテルは何でもない顔でただ状況に流されていることもしばしばだが、それでさえヨーテルにとって大した問題ではなかった。

「わかった、ツィパロ?」

「……わかった。じゃあ、これは私の選びで。私がヨーテルの歌が聴きたいっていう理由だから黙って受け取って」

ツィパロはオールと適当な布の切れ端を手にとって何かを囁いた。すると手の中に小ぶりの竪琴が出来上がる。

「物を作るのは苦手で、ちゃんと音が出るといいけど」

うつむきがちにヨーテルに差し出されたその竪琴を受け取って、さっそく弦を弾いてみる。思った音が出るように弦の張りをすこし調節し、最後に全部の弦を撫でるとボロロンと素朴な音がした。

「すごいよツィパロ。ちゃんとカタチになってる!」

ヨーテルがそう褒めるとツィパロがはにかんだ。

「前にドーナ・クアートの前で作る練習をしたことがあるから。あのとき沢山やっておいて良かった」

少しの間、ツィパロの手製の楽器を楽しんでいると、船の上だというのに気持ちよく眠っていたヤンがぼんやり起きてきた。

「木の洞のにおいがする」

そういって寝起きの顔をほころばせる。

「たしかに、嗅ぎなれた匂いがする……なんだろう」

「<木の洞>に生えてる木の匂いじゃないかなぁ。独特な香りがするよね」

里を出て初めて気付くこともあるんだなぁ、なんて言っているといつかヤンを探して大騒ぎした川辺が見えてきた。

船を寄せようと手元を見るとオールがない。

「どうしよう!楽器にしちゃった!」

ツィパロが青ざめる。

「と、とりあえず一度元に戻して、船を降りてからまた楽器にするのは?」

ヨーテルも提案してみるが、二人とも焦ってしまってうまく魔法が掛からず竪琴が変な形になるばかりだ。代案を考えようにももたもたしている内に<木の洞>の入口が目と鼻の先まで来てしまった。このままどこまでも流されていくのかもしれないとあきらめかけた時、船が何かに引っ張られるように動いた。川岸ではドーナ・クアートとヤンのドーナが待っていたのだ。

ドーナの魔法に導かれ、舟は浅瀬に停まった。

「無事だったか」

安心して泣きながらドーナにすがりついたヤンは先に連れられて行き、ツィパロとヨーテルの前にドーナ・クアートが留まった。

ヨーテルの少し後ろに立ってツィパロが唾をのんだ。

「岩山の魔女から話は聞いている。一度里に戻りなさい。ヨーテル、いまお前を連れ帰るわけにはいかない。森の抜け方はわかるな」

「ドーナ、ヨーテルが助けてくれなかったら私は…」

「ヤンが攫われたことで魔女狩りや戦争の噂うわさが現実味を帯び、我らが里も混乱状態だ。その中によそ者を入れるわけにはいかない」

「ならなおの事ヨーテルも連れて帰って守るべきです!」

さえぎられても懸命に説得しようとするツィパロの言葉は全く無視され、ドーナが不意に視線を足もとに向けると突然ツィパロの体がこわばった。

「まだ身の程がわからないか」

河原の石たちが蠢き、ツィパロの体を這って手足や首に輪を作った。右手首の輪から石の鎖が伸び、その先端はドーナ・クアートの手の中にある。

「……私はドーナにとってそんな程度の価値だっていうの?」

口を出すことも手を出すこともできずただ見送るしか無かったヨーテルの耳に届いたのは、今までに聞いたこともないような、怒りに震えるツィパロの声だった。

置いていかれたヨーテルは案外淡々としていた。舟の上で奇妙な形になっていた竪琴はドーナ・クアートの視線ひとつで売り物のような美しい楽器へと変わっていた。ツィパロもヤンも里に帰ったことだし、改めて旅の続きを歩むだけだとサクサク森の出口へと歩く。

しばらく行くと木の陰に見知った人影を見た気がしてとっさに身を隠す。しかし相手からはもう見つかってしまっていたようだ。

「アンタ、生きてたんだ!」何よりだヨぉ、と声をキンキンさせながら話すのは<沼地>のエヴィだった。

「あの戦いの中、よォく無事だったね」

睨み合った仲なのに、こうして遠い地で再開するとなんだか安心する様な気になるのが不思議だ。とはいえもちろん簡単に気が許せるわけでもない。

なぜエヴィがここに居るのか、ヨーテルは注意深く考えを巡らせた。

「まさか、魔女隊に?」

「そ、まぁ、捕虜に近い扱いだけどサ。多少は自由に動けるし、何より魔女隊にいた方が世間のウワサも入って身を守る支度ができるってモンさ。このご時世、魔女ってだけで世間は危険なンだ。アンタも身の振り方を考えたほうが良いよ」

物知り気に話すこの少女の言葉がどれほど信用できるものかわからないが、クアートの様子からも魔女隊が<木の洞>を目指していると予感していたヨーテルはエヴィについて行くことにした。魔女隊はもう森のそばまで来ていた。

強引にクアートの家へ押し込まれたツィパロは一見おとなしかった。ただ、頑なに立たされた場所から動こうとしなかった。

「なんだ」

椅子に座って様子を眺めていたクアートが問いかけるとツィパロは強く睨み返す。

「ようやく私の話を聞いてくださるんですか」

「はぐれ魔女のことか。何を考えてるのか知らないが、あの娘はここに居ない方が安全だ」

「どういう……?」

「まもなくここに、魔女隊を含めた王国の兵たちが来るだろう。彼らの目的は捕獲ではなく虐殺と考えられる。この里の者として戦闘に巻き込まれればあの娘は真っ先に死ぬ。しかし一人でいれば隠れるのもたやすい。流れ者であるなら面倒事を切り抜ける術にも長けている。里の保護はむしろ足かせになる」

ツィパロは思い当たることもあり、唇をかむ。自分の浅はかさも、クアートに言い返せないことも悔しくて仕方なかった。

「あの娘の事より、お前はソルテを探しに行ったのだろう。見つかったか」

クアートは問いかけはしたものの答えに全く期待していないようだった。ツィパロにはクアートが自分たちの旅路をすべて知っているように思えた。

「沼地で……、顔を見た」

「やはり魔女隊に居たか」

クアートが魔女隊についてよく知っていそうな口ぶりをしたことがツィパロには意外だった。里の外の事には全くの無関心だと思い込んでいたのだ。

「私の姉もソルテと同じようなことをした。里から突然いなくなって、そして突然戻ってきたと思ったら生まれたばかりのお前を置いてまた去っていった」

「私を置いて……?」

「お前の母は私の姉だよ」

ツィパロの耳の奥でドーナ・マナの歌声が聞こえた気がした。

九話「もう一つの窓」

【魔女と少年】

その少年は顔を布で覆い、肌も全く隠していた。まだ若く細長い体で岩山をひょいひょいと登る。

そして洞窟を見つけると中には入らず黙ってその場に跪いた。

中から女性の声が少年を呼んだ。

「入りなさい」

肌という肌を隠した少年は身を屈め洞窟に入る。中は広々と天井も高くどこかの教会のようなおごそかさを感じていた。

進んで行くと、ローブに身を包んだ魔女が椅子に腰掛けており、足元の敷物を指差した。

「ここにきて座りなさい」

少年は魔女に従い、敷物の上に膝をついた。

「記録をこちらへ」

魔女にそう言われると、少年は懐から数枚の紙を折り畳んだものを恭しく顔を伏せて手渡す。

魔女は紙に書かれたことに目を通しながら時々少年に言葉を掛けて、少年はおよそ首を縦か横にふって応えた。

「彼女の娘と接触があったのですね」

魔女の言葉は問いかけか独り言か、少年はしかし何か後ろめたい気持ちを感じて伏せた目をさらに下へ向けた。

「元気にしていた?」

曖昧に首を揺らした少年に魔女が笑いかけた。実際には顔が見えないのでそのように少年が感じただけかもしれないが。

「責めているわけでは無いのですよ。彼女たちを助けようとしてくれた事も知っています」

魔女にわたした紙にそのことは書いていなかったはずだ。しかしこれまでもどう言うわけかこの魔女には全てお見通しだった。

「お前にはこれから〈木の洞〉に行ってもらいます。国が魔女の里を狙っていることを伝えなさい。すでに多くの里が襲われたようです。〈木の洞〉にもまもなく混乱があるでしょうが関わらなくてよろしい。ただこれまで通り彼女の行動を見届けなさい」

そして私に教えてくださいね。と魔女は付け加える。

少年は、魔女の里の混乱の中でその「彼女」にまた危険が迫った場合自分はどう行動するだろうかと思ったが、口を訊くことを許されていないのでただ黙って頷いた。

魔女から一つの包みを預かって少年は森を目指し、岩山を駆け降りた。

【濡れた街道】

雨の中を歩く黒い影は濡れるのも厭わずスルスルと街道を歩いていた。その影こそは魔女であり、この捨てられた街道は隠れて生きる彼女にとって都合のいい通り道だった。しかしあんまり雨足が強くなってきて、魔女は屋根の残った建物を見つけて休むことにした。石造りの丈夫そうなアーチをくぐるとそこに先客を見つける。小さい少女だった。

少女はぼんやりと魔女を見上げる。魔女はフードをまぶかにかぶって顔が影になっていたので警戒させたかもしれない。

魔女が濡れたフードを払い除けると少女はビクッと体をこわばらせたようにも見えたが、少しするとにっこり笑って話し出した。

「おかあさんの友だち?たくさんお金がもらえるお仕事をみつけたらむかえに来るって?」

子どもらしい取り留めのないことをくり返す。魔女はその少女の話を聞きながらじっと見つめ、話しの区切りの付いたところで一言聞いた。

「温かい寝床が欲しいか」

少女はそれっきり口をつぐんで恐るおそる魔女についてきた。自分の置かれた状況が実はよく分かっていたのかもしれない。

少女の体は弱っていたため調子を合わせ、ひと月ほどかけて魔女の住む森に戻ってきた。

右を見ても左を見ても住むような小屋が見えず戸惑う少女を無理やり木の根の股に押し込み、魔女もその穴の中に入っていく。

木の股に吸い込まれたかと思えば突然現れた暖かな部屋に驚き玄関口から一歩も動けずに居るのを尻目に、魔女は留守中家を預けていた女に駄賃を払って何やら話を始める。区切りがつくと女を見送り、薄汚れた少女の腕をひいた。カーテンを引いた寝室に入ると、魔女のベッドで黒髪の小さな子どもが寝ていた。

薄汚れた少女は自分よりもまだ小さく赤ん坊のようにふっくらしたその女の子を見て目を輝かせる。

「明日からこの子の世話を頼む」

魔女クアートはそう言って拾ってきた孤児ソルテに、2歳になる弟子のツィパロを紹介した。

栄養をとって身綺麗になったソルテは色の薄い髪がふわふわしておっとりした表情の愛らしい少女になった。よく気が利き、里の大人たちに愛されるソルテにツィパロはすっかり懐いて何をするにも後を追うようになった。ソルテもそれに母親のような振る舞いで応えるので、クアートから見てままごとのような光景だったがそれはそれで微笑ましく思っていた。

一方で、魔法を教え始めるとソルテは物分かりが良くなんでも器用にこなしたがどうも力が弱く、ツィパロの方がムラがあっても魔女としての才能が明らかだった。2人の弟子はお互いそれを分かって妬み合う気持ちもあったようだった。

あるときソルテとツィパロが喧嘩をし、クアートの寝室にツィパロがやってきた。

「ここで寝てもいいですか」

「ようやく一人で寝れるようになったと思っていたがね」

ツィパロは赤子のあいだこの寝室に寝かせていたが、ソルテが来てからはおもに子ども部屋で寝かすようにしていた。

クアートに嫌味を言われたツィパロはむくれて持ってきた枕をぐいぐいとクアートのベッドに押し付ける。

「きょうはここで寝たいの!」

子どもの頑固にまともに付き合うのも面倒だとクアートは体をずらしてツィパロの入れるスペースを作る。ツィパロが布団に入ってくると、その窮屈さに少女の体の成長を感じた。

ツィパロは六歳になるまで時々クアートと寝たがったが、反面ソルテは全く甘えてくるそぶりがなくクアートとしてはとても付き合いが楽に感じた。昼間はツィパロや里の小さなマジアチカたちを世話し、大人のすることを邪魔せず自分のことは自分でする。ソルテはそんな出来すぎた子どもだった。

ツィパロは反抗期を迎えるとますますソルテにべったりになり、クアートに甘えたり相談したりすることが全く無くなった。もともと子どもが得意ではなく一人でいることを好んだクアートとしては願ってもないことだった。

二人の弟子が年ごろになってもう魔法の事でもほとんど大人を頼らなくなったころ、クアートが研究に没頭していたある日、珍しくソルテが自分から話しかけてきた。

「里の仕事を手伝ってみたいのですが」

月に一度カラスと呼ばれる魔女に隷属を誓った者たちを里に呼びつけ、彼らを通じて他の里の魔女と物や情報の交換を行う。その席に同席したいという。しかし、それに出席することを許されているのは成人した魔女のみであり、いくらしっかりしていてもソルテはまだその年齢に達していないのでクアートはあっさりと断った。

ソルテはすぐに聞き分けの良い顔で引き下がった。

その時クアートは何か違和感のようなものを感じたがとくに気にかけず、里の子どもの世話をしにいくというソルテを見送った。

ソルテが行方をくらます数か月前の事だった。

十話「帰郷?」

ツィパロに一通り話を聞かせた後、ドーナ・クアートは手紙を受け取ってひと気のない場所に来ていた。クアートの元に届いたのは<木の洞>では誰もが使う、木の葉の手紙だった。

「私を呼ぶとはな……」

クアートが独りつぶやく。

送り主はほどなく現れた。それはクアートの予想した通り、ツィパロが熱心に探していた姉妹弟子のソルテだった。

「一人で来てくださってありがとうございます」

「お前の望みは知っているよ」

挨拶も返さずにそう言うと、ソルテはおっとりと瞬きをしたあと微笑んだ。

「お話が早くて助かりますわ。今すぐにこの里を明け渡し、王国に助力してくださいな」

「それはお前自身の望みではないだろう」

「何のことをおっしゃっているのかしら」

「私の姉は、お前と同じ選択をした。そしてその目的を果たせなかった。私たちのような育ちの者たちにその選択は難しい」

クアートの言葉を聴きながらソルテの目はみるみる冷えていった。

「先生の話に興味はないわ。あなたが私の話を聞いてくれたことなんてなかった。そんな人が知った風な口を利かないで」

言い切るとソルテは深く息を吐いた。

「私は魔女の掟というものに嫌気がさしたのですわ。男女の関係をまるで卑しい事のように……。魔女隊に居る人たちは違う。色んな在り方を受け入れてくれます。先生、里を明け渡し、私たちと来てください。そうすれば開けた美しい世界を見ることができる。益のない争いも避けられます」

ソルテがドーナ・クアートの方へ手を伸ばすと、その間にヨーテルが飛び込んできた。

「その言葉は嘘です!」

その後ろにエヴィもくっついている。

「魔女隊はもはや魔女を集めるために動いていない。沼地と同じようにこの里も攻め滅ぼすつもりです」

ソルテはエヴィを見たが、エヴィは素早くヨーテルの背中に顔を隠した。

「そこのお喋りさんたら困ったものね。でもすべてが嘘というわけではないのですよ。ドーナ・クアートには拾い育ててもらった恩があるし、なにしろあなたは強い。あなたが私たちに協力してくださったら心強いです」

一度は冷たい視線を見せたソルテが今は愛らしく笑っている。表情を巧みに取り繕うソルテを目の前に、クアートは記憶の中のあどけない少女を思い起こしていた。すっかり成熟したその子に過去の姿を重ねてしまうのは自分が歳をとったせいかと自問する。

「いまでも<母>を探しているのか……」

口の中で呟いた後、改めて少女にはっきり答えた。

「残念だが、お前の誘いには乗れない」

木の幹を操りソルテを里の境界の外へと追いつめる。

「どの道、掟を破ったお前はこの土地に踏み入ることを許されない。出ていきなさい」

あやうく木の幹に叩き潰されそうになったソルテはどこからともなく呼び出した斧を木に叩きつけ、森の外へと逃げ去った。

「それで、お前たちはどうする。侵入者たちよ」

思いがけず睨まれる番が回ってきたヨーテルとエヴィは後ずさった。

そのころ里の中ではカラスを通じて知らせを受けたドーナ達が会議を開いていた。

「我々もこの戦いを避けては通れぬようだ」

「クアートの疫病神のせいだ」

「いや、これもまた人の世。で、どう応戦するのか」

「木々たちとの契約もある。この森を荒らされるわけにはいかないですよ」

口々に意見を交わすうちに別の魔女が駆け込み森の一端に火をつけられたと声を上げた。すでに近くにいた魔女たちが鎮火したという事だが、魔女隊がすぐそこに来ていることが明らかになりドーナ達は慌ててさらに人を集めて森を守るために動き出した。

ツィパロもまた一人森を駆け回っていた。クアートはいまいち話しを飲み込まないうちに、家にいるよう命令だけして出掛けて行ってしまったのだ。そのままでは全く落ち着いていられなかった。

森もいつもとは違った雰囲気で生物の気配がないわりにざわざわと落ち着かない。木々が何かを恐れて震えているかのようだった。普通ではない空気を感じて、いよいよ魔女狩りがここまで来たに違いないと確信したツィパロはヨーテルの顔を思い浮かべた。きっとまだ近くにいるはずで、もしかしたら危険にさらされているかもしれない。しかしドーナ・クアートに言われたように、彼女が危険を回避することに長けているのはツィパロ自身よく知っていた。旅の途中で危ない状況にあった時、そこからうまく抜け出せるように導いてくれたのはいつもヨーテルだった。ツィパロは自ら危険に飛び込んでもがいていただけだ。

思えばツィパロはいつも誰かに手を引いてもらっていた。幼い頃はソルテが正しい道を教えてくれた。おかげで家出して森で迷った時もちゃんと家に帰れたし、魔法が上手くいかないときはソルテが上手くいく方法を教えてくれた。ソルテがいなくなって、今度はヨーテルについて歩いて新たな世界の一端を見た。

ソルテがいなくなって、ヨーテルも居なくなってしまって、ツィパロは森の中でどこへ向かって歩けばいいのか突然わからなくなってしまった。

私は何のためにここまで走ってきたのだろうかと、自問する。

そうして立ち止まった時、茂みから黒い影が現れた。

それは本当に影のように暗い色の布で全身を覆っていた。目元だけは隙間があり、ツィパロより少し高いところから若々しい光を放っている。いつか森の中で見た<カラス>に似ているとツィパロは思った。

しかしあの時とは中身が違うようで話しかけてきたりする様子はなく、少し離れたところに静かに立っている。そのカラスが地面に一粒の白い石を置いてさらに後ろに下がった。そしてツィパロの様子を観察している。

カラスの動作を窺いつつその石を拾うとヒンヤリして岩山の魔女の里を思い出させた。意図がわからずもう一度カラスの方を見ると、その影は森の外の方を指さした。

ここから逃げるように言われているのかとも思ったが、手の中の冷たい石はツィパロを励ましているようにも感じられた。この先にツィパロのするべきことがあるのかもしれない。ツィパロはカラスを振り返らずに森の外を目指して歩きだした。

森を抜けると見知らぬ幕屋がいくつも立っていた。話し声が聞こえてツィパロはとっさに身を隠す。

「あのおっさん本当に腹が立つわ。何の力もないくせに私たちの事を下に見てる」

「本当よ。勝手な事ばかり言って自分は椅子にふんぞり返ってるんだから。あんなのより若くて可愛い男に癒されたいわぁ」

「若い男たちはだいたい国境の方でしょう。お偉いおじさま方の金の匂いにでも癒されるのね」

「アンタ趣味が悪いね。あー、早くこの辛気臭い場所からおさらばしたいわぁ」

数人の女たちが地べたに座ってだらだら話している。内容はよく理解できなかったがおそらく魔女隊の女たちだろうとツィパロは思った。

ソルテが魔女隊に所属してるとすれば今度こそちゃんと会えるかもしれない。

茂みの中を移動しながら様子を窺うツィパロの背中を誰かが叩いた。

「ここで何をしているの」

十一話「少女たち」

ツィパロの背中に触ったのはヨーテルだった。

驚いてとっさに声を上げそうになったところを、ヨーテルの後ろに隠れていたエヴィに止められる。驚きが行き過ぎてツィパロの声は引っ込んだ。

「アタシぁ魔女隊についてきたんだ」

沼地でのことはまるで悪びれず、エヴィはツィパロに手を振った。

「アンタ、ソルテってのを探してンだろ?」

ツィパロは黙ってうなずく。

「私たちさっき森でソルテを見たんだ。ドーナ・クアートに会いに来たみたいだった。それで、あの、」

ヨーテルが口ごもったが、ツィパロはそれどころではなかった。

「ソルテはドーナに会いに行ったの?私には何も言ってくれなかったのに」

顔色を悪くするツィパロにエヴィが唾を吐いた。

「アンタのそういう自己中心的なトコ、キライだわ」

「…こらこら」

ヨーテルがたしなめる。

「まぁ、アンタらがどういう関係とか知らないけど、『アンタの』ソルテさんは勝手な行動をとがめられて、今はここのテントの内のどれかに閉じ込められてるってサ。会いに行く?」

思わぬ提案にツィパロは怪訝な目でエヴィを見た。ツィパロのためにリスクを払ってくれるというのだ。

「いいの?」

「別にアンタ自体を嫌ってるワケじゃない。悪いことしたなとも思ってるし、なによりヨーテルの頼みだしネ」

エヴィはヨーテルの事を気に入ってるらしかった。

三人が魔女隊の駐屯地に忍び込むのは案外難しくなかった。

エヴィは人好きのする性格らしく、ヨーテルもツィパロも彼女の連れとして当たり前に受け入れられた。ソルテの居場所もすぐに分かった。

「あの子ねぇ、良い子なのにいま独房の中よ。本人から聞いたわけじゃないけど、どうもここが故郷だったらしいから思うとこがあったのかしらね」

おしゃべりな魔女は聞きもしない事をぺらぺらと話した。適当に話を切り上げて三人だけになれそうな場所を探す。

「どうする?ソルテに会うのはあンまり簡単じゃないよ」

ちょっと怠そうにエヴィが言う。うーんと三人でうなった後、ツィパロが遠慮がちに声を掛けたのはエヴィに『自己中心的』と言われたのをいくらか気にしているらしい。

「例えばだけど沼地の魔法を使って、みんなを気絶させるとかはどうかな」

もし協力してくれるならと、さらに付け加える。

「ダイタンなことゆうじゃん。でもあいにくアタシあの魔法上手く使えないンだよね。あ、でもヨーテルが歌ってくれるならそれに乗っかって数人寝かせるくらいできるよ」

「すごい。それ、わたしの音の響きをいじるとかそういうこと?」

「だいたいそんな感じ」

エヴィがにぃと笑った。

ソルテがいるというテントには兵士が二人見張りについていてツィパロは何となく怯んだが、ヨーテルとエヴィは平気な顔でこっそり近寄り、そよ風のような音色を奏で始める。遠くで魔女たちが歌っているとでも思っているのか兵士たちが気にする様子はない。ヨーテルの横でエヴィが歯の隙間から息を吐くと普通には聴こえないほどの音が細く竪琴の音色に絡みつく。

それを聞いた兵士たちはたちまち体を傾けて眠ってしまった。そっと近づき兵士の耳に詰め物をしてテントに忍び込む。

ソルテは椅子の上に拘束されていた。

魔女にはあまり意味のない、普通の縄で縛られているようだがソルテは黙って椅子に座って目を閉じていた。その目が人の気配を感じて開かれる。

「ツィパロ、久しぶりね」

ソルテはツィパロの記憶と変わらない笑顔を見せ「連れて来ると思った」と、ヨーテルに言う。沼地で見たあの影がまるで別人のようだった。

「ソルテ、会いたかった。何も言わずに居なくなってしまったから」

ツィパロが駆け寄る。

「ごめんね。でも私、もうあそこには居られなかったの」

「理由を聞いていい?」

ツィパロが尋ねると、ソルテは困ったような顔をして黙る。でもツィパロは食い下がった。

「ねぇ、ドーナ・クアートと何かあったなら私がソルテを守る。守るし助けるから、戻って一緒に暮らそう」

「そうじゃない」

「私が気に障ることをしたなら直すから」

ツィパロはもともとこんなことを言うつもりではなかったのに、何も言わずに視線を逸らすソルテにヤキモキしてしまって言葉があふれた。しかしその言葉はどうも上滑りしてるような気がしてならない。

「違うのツィパロ!」

ソルテが強く言ったことでツィパロはようやく口を閉じた。

ソルテはツィパロとは逆に何か言いたいことを堪えているかのように声を震わす。

「ツィパロ、私、家族ができたのよ。家族といたいからあなたとはもう居られないの」

ソルテの声はあくまで優しかったがツィパロは胸を切り裂かれたかのように思えた。

「……私たちは『家族』ではなかったの?」

今にも涙がこぼれそうなツィパロの瞳を見て今度はソルテが雷に打たれたような苦し気な顔を見せる。

「『家族』だったのはあなたとドーナ・クアートだけじゃない……!」

ツィパロの気持ちに共鳴しているのか木でできたテントの骨が軋み、傾き始める。

ヨーテルがそれに気づき慌ててツィパロの肩をつかんだ。

「ツィパロ、魔法をコントロールして。テントが倒れたらさすがに誰かが気付く!」

すでに手遅れだったか、テントに一人の魔女が駆け込んできた。

「ソルテ……!あぁ、よかった。戦の前線がいま大負けだって聞いて、あんたが兵士たちをどうにかして出て行ったのかと思ったよ」

魔女はツィパロたちのことは気に掛けずにほっとしたように言った。しかしソルテの顔はツィパロと話しをしていた時よりもこわばっている。

「大負けって、いまどういう状態なの……?」

「なんだ、まだ聞いてなかったの。なんでも偉い人たちは魔女狩りに人手を割きすぎたばっかりに国境の方が手薄になって隣国に弱いところ突かれたらしい。あたしの夫も無事かわかんないってさっき噂で聞いて……、あんたのとこも国境に行かされてたでしょう?」

それを聞いたソルテの顔はみるみる青ざめていった。

「わたし……、何も聞いてないわ……」

今まで見た事も無いほど動揺したソルテを見てツィパロはその肩に手をのばした。

「ソルテ……」

「やめて!」

その手を振り払われたときツィパロは初めてちゃんとソルテの目をみた気がした。

そして、それと同時に二人の間で張りつめていたゴムが引き千切れたような衝撃が起こる。ツィパロたちの居たテントが吹き飛び地面が揺れた。

「ツィパロ、これ何!」

「わからない。私、本当に何もしてない!」

ツィパロとヨーテル、エヴィの三人は咄嗟にお互いの体をつかんで支え合った。

地面の揺れが治まってくると土の中から次々と根が生え始め鞭のようにのたうつ。

「魔女どもの反乱か!」

さすがに異変に気が付いた兵士たちが遠巻きに集まってきて武器を向けてきた。

縄がほどけて地面に手をついていたソルテが兵士たちの方を見ると、それだけで根は兵士たちを目掛けて伸びていく。叫び声が上がり、根の鞭を掻いくぐった兵士がソルテに向けて石を放ったが、それをソルテのそばに立っていた魔女が風で避けた。

「何すんだ!」

「やはり魔女は信用ならん。全員殺すべきだ!」

「なんだと!」

「お前たちこそ約束違反だ!私たちの夫を返せ!」

騒ぎを聞いて集まってきた魔女たちが兵士たちの言葉に反応して声を上げた。生き物のように身をしならせて暴れる太い根を避けながら、魔女と兵士たちが争い始める。

ヨーテル、ツィパロ、エヴィの三人は根には狙われないものの魔女と兵士の間に挟まれてしまい喧騒の中を逃げ回る。しかしそう経たないうちにツィパロの息がみるみる上がり、足を引きずるようになってきた。

「ちょっとヘタレ過ぎない?」

「ちがう……」

辛辣なエヴィにせめて一言返したツィパロだったが、どうも自分の意図とは関係なく魔法が体から抜け出ているようだった。

「止められそうにないの?」

ヨーテルが顔を覗き込むとツィパロは力なく首を振る。

「試してはいるけど、止まらない……」

ヨーテルは心に掛かることがあってソルテの方を見た。ソルテの周囲の根は彼女の意思に従って動いているように見える。自分たちが狙われないのもソルテの意志あっての事かとも思ったが、ソルテは自分は植物と相性が良くないと言っていたのではなかっただろうか。そして、植物を使うことを得意としているツィパロがいまこうして弱っている。ヨーテルはさっきソルテとツィパロが触れ合ったときに何かが起こったとしか思えなかった。

「他人の魔法を使うって、そんなことある……?」

ヨーテルは口の中だけで呟くと、エヴィにツィパロを任せて一人で走り出した。

一人になると木の根はヨーテルを目掛けて鞭打ってきた。それを避けるとうまい具合に兵士の攻撃も遮られる。隊に集まった魔女たちは力は強くないようだが、それでも彼女たちの魔法に巻き込まれないように気を付けながら進む。いつの間にかツィパロとヨーテルたちとの距離は離れてしまっていた。

「ソルテ、その魔法を止めて!」

土埃の間にその影を見た気がしてヨーテルは叫んだ。このままではツィパロの体が力尽きてしまう。

「ソルテ!」

もう一度叫んだとき、大きな音とともに目の前が真っ白になった。

ヨーテルが目を覚ますと、そこに見えたのはベッドの天井だった。混乱しながら部屋を見渡すとそこはドーナ・クアートの家のようで、隣のベッドにツィパロも寝かされている。

「目が覚めたか」

頭の上から声がかかりベッドから身を乗り出すと、ドーナ・クアートが部屋の入口に立っていた。その後ろではエヴィが手を振っている。

ドーナはヨーテルを食卓へ呼びつけるとエヴィを置いてまたどこかへ行ってしまった。エヴィがヨーテルに魔女隊の駐屯地で起きたことを説明する。

あの時ヨーテルの目の前を白くしたのは雷だった。木の洞の魔女たちが雷雲を呼び、あのあたり一帯に雷を落としたのだ。その力は強力で、多くの魔女や兵士が地に倒れた。またソルテやツィパロも気を失ったことで木根の動きが止まり、動きやすくなったところを木の洞の魔女たちが一掃した。

「アタシも気絶してたもンで人から聞いた話だけど、そのあとは結構あっけなかったってサ」

「魔女隊はどうなったの?」

「解散だ。政権は変わり、新しい王は魔女に手を下すつもりはないらしい」

小瓶を片手にドーナ・クアートが戻ってきた。滋養の薬と言われて断るすべなく飲み干すとほのかに甘い香りがした。

「とはいえ私たちも全くこれまで通りというわけにもいかないようだ。ヨーテル、これからはお前たちはぐれ魔女のように街の者に溶けこむことも求められるだろう」

一度言葉を切ったドーナ・クアートは少し寂しそうに見えた。

「ソルテはもう自分の生きる場所を決めたようだし、ツィパロもまた私が見た事も無い真新しい道を歩むというだろう。その時はお前たちに頼めるだろうか」

クアートの言葉の響きはヨーテルの胸を打った。「えー、ヤですよ」と、ぼやくエヴィの頭を押さえクアートの目をみて頷く。

目覚めたツィパロはさっそくドーナ・クアートに掴みかかった。自分の身に起こったことは何だったのか、ソルテはどこへ行ったのか、魔女隊の事は、と、息つく間もなく尋ねるツィパロにドーナ・クアートはいつになく時間をかけて付き合った。いや、ツィパロが粘っただけかもしれないが、とにかく話し終えたツィパロは目は真っ赤でも納得した表情だった。

「ソルテに会いに行くか」

居場所がわかるとドーナ・クアートは言ったがツィパロは首を横に振った。

「会えません」

ドーナはそれには何とも返さず「まためぐり会うこともある」とだけ言った。

ツィパロは里を出ることを選んだ。里のドーナ達にもあっさり話は通ったが、まだ本人の体力が戻らなかったのでクアートの作った薬を飲みながら回復を待った。そのあいだヨーテルは里の手伝いに呼ばれ、エヴィは見習いたちの面倒をよく見た。とくにヤンとイーダに懐かれ、二人とも木の洞に馴染んだ。

ほの暖かい風に花が香る夜、クアートの寝室をツィパロが訪ねてきた。

「具合が悪いか」

「ドーナのお姉さんの話しを、もう一度聞いてもいいですか」

それは以前聞かされたツィパロの母の話でもあった。たいした話でもないがと前置きして、クアートは語り始めた。

「私たちはたぶん同じ腹から生まれた姉妹だったが、性格は似つかず姉は社交的で大人から可愛がられた。それでいて聡明で学ぶにも早く、私よりもずっと多くの事を知っていたので私は姉が学び考えたことを好んで聞いていた。姉のことが誇らしかった。だが、姉が生みの親に強いこだわりを見せるときは何だか変な気持ちになってその話を聞き流していたんだ。だから姉の異変に気が付かなかった。

ある日、姉は行方不明になり三日後に里の魔女たちに連れられて戻った。何をしていたのか私は聞かされなかったが、ひどい顔色だった。姉は罰として折檻を受けしばらく外出禁止になった。私が世話を任されていたが、姉とはその頃からあまり話をしなくなってしまった。私も何を聞けばいいか分からなかったから。謹慎が解けてもそんな関係が続き、そのまま姉は里を追放された」

「ならどうして私はここに?」

「数年後に帰ってきたんだ。こっそりと。そのとき赤子のお前を置いて行った。『自分はここの子育てしか知らない。代わりに育てて欲しい』と。あとはそれきりだ」

そうして話しを終えるとツィパロはどこか一点を見つめて何か考えているようだった。

「……お前も母に会いたいか」

クアートが尋ねると、ツィパロは振り返ってきょとんとした後で口ごもりながら言う。

「どうでしょうか……。母というとドーナ・クアートのような人しか浮かばなくて、うん、それほどでもありません」

少し申し訳なさそうに言う姿を見てクアートは思わず笑いが漏れた。

魔女に育てられた娘たちは明日、旅立つ。

マジアチカ