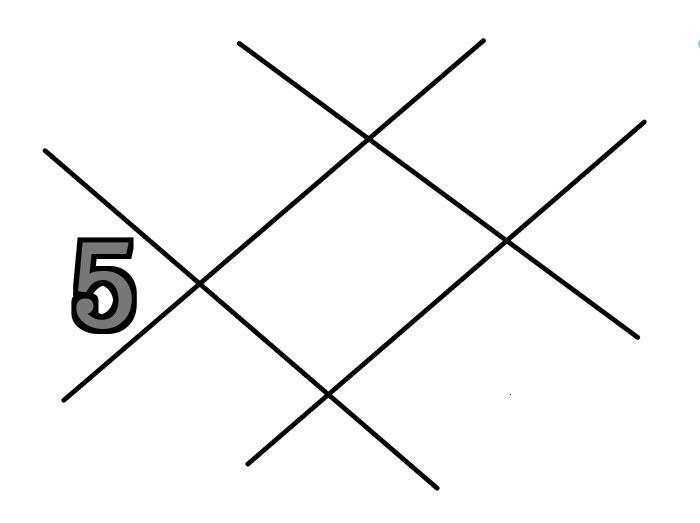

平行感覚【5】

5.生きる者と生まれた者

暗闇。私は確かにそこにいた。佐々木君は僕らの部屋だと言った。でも、彼の仲間は気付いていないから、ここにはこれないと言っていた。彼の表情は一瞬、悲しみを見せた。見えたとも言う。

「八重?」

私は閉店になった瞳さんの喫茶店に駆け込んだ。彼が言っていた。ここはお菓子の城だと、瞳さんに守られたこのお城こそ私が目をそらし続けるための必要な場所、この時間が流れる日々から身を隠すための生きるための場所だった。

気付いた時は彼と会った駅のホームでたたずんでいた。どのくらいの時間が費やしていたのかなんて知らない。でも外は暗く。間違いなく夜だった。

「今日、来なかったから心配してたのよ。一日中、休日にして捜したんだから」

そう言う彼女は、確かに今、ここに戻ってきた様子だった。手に持っていたコート。外は寒かったせいか頬が少し赤らんでいた。

「佐々木君。見なかった?」

私は咄嗟のことで謝ることも忘れ、瞳さんに訪ねた。と、瞳さんは思いもよらない反応をする。

「佐々木って、あなたの名字じゃない」

「私が佐々木?」

確かに私の名字だ。不思議と忘れていた。というより違和感もなかった。

「そうじゃなくて、ほら、咲さんの友達で男の人の」

「咲の交友関係はよく知らないけど、咲が何かしたの?」

「そうじゃない。そうじゃなくて」

困惑した私は、次の言葉を探してた。

「そういえば、変な夢を見たわね」

「夢?」

「咲の友達の一人が、しつこくここへ来て、あなたと話をしたがるの。余り、覚えてないけど、そのコがね。もし、あなたが死んだら私は泣くのかって聞くのよ。嫌な夢だった」

私は不安そうに言葉をくり返した。夢? 瞳さんは私の戸惑いに不審に思ったのか。側へ来る。

「具合でも悪いの?」

「違う。違うよ」

私は首を横に振り否定した。瞳さんはそのまま私を抱きしめた。とても暖かった。初めて出会った時もそうだった。

全てがあり、私はそこで生活をしていた。でも、幾ら平然と日々を過ごしても失くして行く感覚が、全てに支障を来した。

感覚とは恐ろしいものだ。私は生きている実感を失った理由なんて語られるものなら語りたい。でも語ることのできない不可解なそれは、自分という存在を煙のように、霧のように包み込み消してしまう。手にふれるものが、視界に入るものが何もないものになっていた。何もないもの、暗闇なんてもっとわかりやすい。暗闇よりなんか到底及ばないだろう『無』。識別なんかない。

そう。ない、ない、ない!

日々の生活は壊され、ホームレスしても何も生まれてこない。男たちに絡まれても、私の視界には『無』しかない。

そんな時、一人だけ見えたもの。それが瞳さんだった。

瞳さんは、その時に目撃した男に絡まれ、なじられる私に悲しみを覚えたという。家族に対しても感じることのなかった感情が私に対して生まれてきたという。男たちから私を助け、逃げながら私たちはお互いが必要だと思った。瞳さんは今みたいに私を抱きしめて怖いと言った。はっきりと覚えている。あの言葉を。

『あなたを失うのが怖い』

私はそんなことを思い出しながら、泣いている瞳さんに気付いた。

「どうしたの?」

「もし、どちらかが死んでしまった時のことを考えていたのよ。八重の代わりはいないの。どこにもないの」

恋愛感情の方が、もっと楽かもしれない。私たちの関係は互いの感情である。代わりなんかあるはずがない。どちらかを失えば、もう持つことはできない欠けている感情。

「瞳さん。どちらかが死ぬ時はすぐじゃなくても、免れることのない事実なんだよ。それにどちらかが欠けても元に戻るだけ、あなたは私がいなかった生活に、私はあなたと出会うことのなかった生活に」

私は瞳さんの顔を手で優しくふれた。切ない感情はあるのに感覚が実態感という感覚が恐怖を生み出す。生きてるのに生きていない。『無』は私と一体化を試み、私は瞳さんの側に逃げ込み、わからないフリをする。お菓子の城。その通りだ。私は逃げている。時間という幻から、生という幻から。

佐々木君。彼も幻だったのだろうか?

『一つの感覚が失われただけのあなたは、それに捕らわれたままだ。僕なら、僕なら、その感覚は持ち合わせている。だから! あなたが持っていて、僕らにはないただ一つの感覚をくれよっ。じゃないと、僕は気付いてしまった僕はっ』

私にはなくて、彼には持ち合わせている感覚。私にはあって、彼らには持ち合わせてない感覚。

佐々木君の悲痛の叫びだけが、未だに耳に残っている。彼らは、彼は今もあそこにいるのかもしれない。あの暗闇の中に。

平行感覚【5】