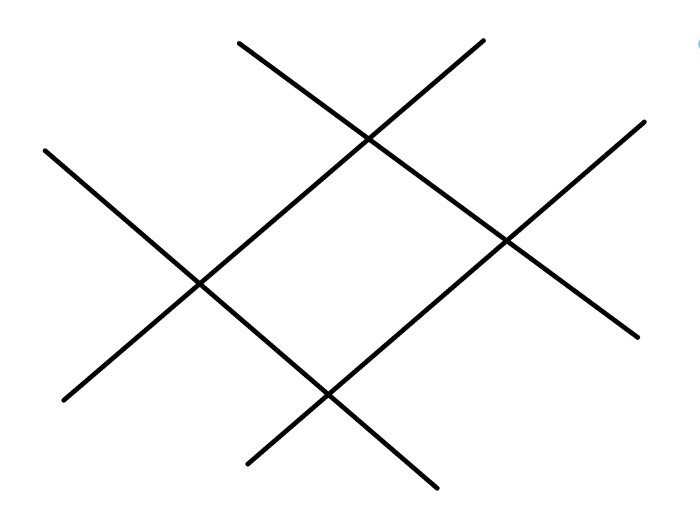

平行感覚

ー君は僕にはなれなくて、僕は君になれなかった

ただ、それだけのこと

それだけのことが、とても重いー

0.再生

いつもと同じ風。皆と一緒の時はただの心地良い風だったり、生暖かい風だったりした。そんな風。僕の部屋、つまり僕一人になった時のこの部屋と、彼女の部屋だけは違っていた。仲間に話せば、風向きのせいだとか言うのだろうけど、そうじゃない。

部屋とは、つまり自分の心の中のこと。

彼女は言う。

「何かに追い立てられているみたい。責める声なの」

その言葉に、僕は驚いた。僕も自分の部屋にいる時はいつも風に脅えている。誰かが僕を責めているように感じていた。

「同じだね」

僕が何気にそう言うと、彼女は表情を曇らせる。

「違う」

そのまま、押し黙ってしまうのは彼女の得意分野だった。機嫌を損ねたのかなんてわからない。まるで獣のように威嚇された気分で、彼女は別人になる。そしてしばらくは話せない。彼女は僕の知らない人になりきってしまい。それに悪意があるわけでもなくて、きっとそれが彼女が自分自身を守る防御反応なのかもしれない。

彼女との出会いはとても単純。僕の仲間の一人、大槌咲ちゃんのお姉さんである瞳さんの知人である。

三ヶ月前、咲ちゃんの住むマンションへ仲間と遊びに行った時だ。咲ちゃんは瞳さんと二人で暮らしている。咲ちゃんは三年前から余りマンションに帰らない。実際はもう瞳さんのマンションになっているようなものだが、その日はマンションにいて初めて招待してくれたのだ。

僕らはもう高校から五年の付き合いで、それぞれの家に遊びに行くことは多々あった。もちろん、僕の家にもね。だけど、咲ちゃんは暮らしているお姉さんに遠慮があったのか決して、僕らを家に呼ぶことはなかったんだ。

その日は咲ちゃんにとっては特別な日だった。彼女には恋人がいて殆ど、そいつのアパートでの同棲のような形だったけど、その恋人が本格的に咲ちゃんとの結婚を考えた同棲を求めたらしい。とても嬉しかったのだと思う。それで咲ちゃんの呼びかけに僕らは集まったわけ。それぞれに酒や食べ物を用意していたら、瞳さんがドアを開けて入ってきた。

少し林付近に密集した住宅やマンション。ちょうどクリーム色のマンションが咲ちゃん家だった。二人で住むのに丁度良い間取りは、咲ちゃんが出て行った時を想定すると、一人で暮らすのには寂しい感じがする。

瞳さんはその日、経営している喫茶店の定休日で少しボサボサの髪を手櫛しながら、ぶっきら棒に僕らを入れてくれた。瞳さんと僕は以前、咲ちゃんと一緒に歩いてるところに鉢合わせになったことがあり面識があった。だから僕らを見た時も不審な顔はしない。

「あら、坊やじゃない。いらっしゃい」

と、言う形で出迎えてくれた。

「咲ー。あんたの悪友たちが来てるわよ」

「何よ。その言い方。皆、早かったね。入って、入って」

部屋から出てきた咲ちゃんは普段、外で会う時よりもラフなスタイルで早々と僕らを部屋に入れようとする。

「何だか慌ただしいわね。久しぶりに帰ってきたと思ったら」

「お姉ちゃんに関係ないでしょう?」

「はいはい。勝手にやりなさい」

瞳さんは咲ちゃんの牙むき出しの言葉を軽くあしらう。

僕にしてみれば、咲ちゃんのあの態度はどうもお姉さんともっと仲良くしたいサインだと思うのだけれど、お互い大人同士だから上手く行かない。要するに素直になれないでいる。だから今日、僕らを呼んだのだろうか。

瞳さんはさっさと斜め後ろの自室の戸を開け、入ろうとした。そこに彼女がいた。オドオドとベットをイス代りにして、マグカップを手にしていた。

「姉さん。私、明日には出て行くから」

咲ちゃんが瞳さんと話をしてる時、もう咲ちゃんの部屋に入った仲間をよそに僕は瞳さんの部屋にいる彼女を見ていた。見惚れていたというより、見ていたの方が合っている。

「出て行くって、ほぼ、出ているようなものじゃない」

今更と言う呆れ顔。

「ケースケの所よ」

「けーすけ? ああ、恋人? そりゃ良かった」

「良かったって、何よ。それ」

「良くないの?」

「そうじゃなくて、私、もう帰ってこないよ」

「別に帰ってこなくて良いわよ。それに最近はその恋人と殆ど暮らしていたわけでしょう。今更じゃない」

「他に何か言い様がないの?」

「やれやれ、注文の多いコね。誰に似たのかしら? あんた、自分の行動に責任持てるわけでしょう? だから出ていく、それで良いじゃない」

そんな姉妹をよそに、僕の視線は彼女に。僕らとたいして歳も違いそうにない彼女は、まるで生気がないよう人だった。髪はショートで、Tシャツにジーパンと飾り気のないスタイルがとても印象的でもあったけど、あの虚ろな表情は何故か心が痛くなる。

「坊や、あんたが入る部屋はそっち」

「あ、ごめんなさい」

「佐々木君。何やってるのよっ」

「ごめん。ごめん」

咲ちゃんは瞳さんが自室に入って行くのを見届けると、少し怒った口調で僕を部屋に入れ、ドアを強く閉じた。

咲ちゃんの部屋は実に女の子らしい。可愛い部屋で、窓際に置いてある鉢には薄いピンクの花が咲いていた。きっと、咲ちゃんが余り帰ってこなくても、瞳さんが水をやっていたのだろう。引っ越すと行っても、あまり荷物はないみたいだ。

僕の視線に気付いてか、咲ちゃんは口を開いた。

「あんな性格だから、友達もいないのよ。姉さんは私が羨ましいだけだわ」

「あ、でも…さっき部屋に女の人がいたよ?」

「姉さんの知人。知り合いがいるだけでも、ゾッとする。あんな姉さんなんかに!」

咲ちゃんは瞳さんのことが嫌いなのだろうか?

仲間たちが酒や食べ物をテーブルに並べている。五人にこの小さなテーブルは狭い気もするけど、僕たちは咲ちゃんの前途を祝して宴に盛り上がった。僕たちは騒ぐのが好きな連中だからね。夜中過ぎても構いやしない。

「咲ー。あんた、出て行く時は鍵、置いてゆきなさいよね」

夜の十時を過ぎる頃、ドンチャ騒ぎの中、部屋の外から声がする。咲ちゃんは酔ってフラフラながらにドアを開けた。

「何よ…出かけるの?」

「最近、盗難が多くてね。店を見てくるわ」

「あんな喫茶店に…泥棒が入ると思ってるの?」

「ええ。あんたみたいな奴がね」

「!」

咲ちゃんは瞳さんを凝視する。瞳さんは顔色一つ変えずに、見ていた僕らにまで一瞥した。一気に酔いが醒めた感じだ。

「八重、行くわよ」

瞳さんは背を向けて、さっきとは全然違う優しい声をかける。ここからは見えないけど、たぶんあの彼女にだった。

「八重さーん。こんな奴に連いてかないで、一緒に飲もーう」

「止めなさいよっ」

「良いじゃない。こっちの方が楽しいわよ」

咲ちゃんは自分が酔ってることを良いことに、瞳さんの後ろに隠れていた彼女・八重さんを部屋に引き入れた。初めは八重さんを連れて行こうとしていた瞳さんも軽いため息をつくと妥協する。

「そうね。同世代のコたちと遊ぶのも悪くないでしょう。八重、仲間に入れてもらいなさい」

戸惑っていた八重さんは、そんな瞳さんに不安を隠せない表情を見せた。

「大丈夫よ。勉強になるわ。こう言う連中もいるって」

「それって、どう言う意味よ」

「ものの見方次第よ。用事もあるし、明日はそのまま仕事で遅くなるから、あなたたち、出て行く時は鍵は八重に渡しといて。それじゃあ」

「八重さんは私の見張りってこと?」

「…それも、ものの見方次第よ」

瞳さんはそのまま、マンションを出た。それまで咲ちゃんは部屋の前でずっとたたずんでいた。この姉妹はいつもこんな感じだったのだろうか? 少なからずの問いは胸に閉めて、僕たちは宴を再開した。お互い、深い所には感知しない。それが僕たち仲間の暗黙のルール。

「八重さん。座って」

やりきれない思いを吹き消すかのように、咲ちゃんはドアを閉めた。八重さんは少し困った顔をしている。

これが僕らと八重さんとの出会い。八重さんは僕らより三歳年上で、決してハメを外すことなく僕たちと一定の距離を保っていた。

続く

1.散り花

僕たちは生きていく上で何も不安はない。いつものように仲間と語り合い。悲しいことも嬉しいことも一定以上に感知しない。

八重さんは違う。一定でも感知することを恐れた。そんな異様な様子に僕が問いかけると、『心臓が動く自信がないから』と答えた。

要するに人との関わり合いは、八重さんにとって生死に関わる問題なのだと思う。僕はそれに否定はしない。そんな権利は誰も持ち合わせていないだろう。生きている僕等は自分自身以外に口出しするような、そんな大それた人間ではないからだ。

生き方が人それぞれなら、人の感じ方もまた自由であり事実に違いないのだから。

「待った? ごめんね。皆が離してくれなくて」

僕はあの日以来、よく八重さんと瞳さんの喫茶店で待ち合わせするようになった。

初めは警戒する八重さんも瞳さんの喫茶店だったらと承諾してくれた。要するに見張り付きなわけだ。

僕は別にそう言うことに深く考えたりしない。ただ、八重さんと話がしたいだけだった。それには仲間たちが邪魔だった。別に邪険にしているわけではない。ただ、八重さんと話すにはこれはベストに近い選択だった。

「来なくても良かったのに」

八重さんは喫茶店の奥のテーブルに着いていた。一応、気を利かせてくれたらしい。と、言うより僕がどんな話をするか、場合によっては瞳さんに聞かれたくないことでもあるのだろうか。

僕が彼女に向かい合って座ると、緊張してるのだろうか? 八重さんは震えながら置いてあったコーヒーを口にするが、手元が震えているのを僕は見逃さなかった。

「僕が怖いの?」

「皆、怖い。私の視界に入るもの全てが」

彼女はコーヒーをテーブルに置くと、険しい表情を見せた。

僕はそんな彼女を尻目に、水を持ってきた瞳さんに八重さんと同じものを注文したが、コップを乱暴に僕の前に置き、軽蔑した眼差しを残したままカウンターへと戻っていった。

店内はカウンター合わして、十数人ぐらい入れる狭い店で、お客は僕たちしかいない。

「えらい嫌われようだな」

僕は周辺に零れた水を、テーブルに備えてあった布きんで拭いた。

「話は何なの?」

「今、してるじゃない」

「えっ」

「これが会話でしょう?」

困惑したまま八重さんは席を立った。僕は無理に会話を続けた。

「僕は佐々木…」

「知ってる。咲さんのお友達、この前、逢ったでしょう」

「僕はあなたと話がしたかったんだ。理由はないけど、とっても重要だと思うんだよ」

八重さんは軽く、ため息を着いた。僕はもっとも人間らしい感情をその時、初めて見た気がする。

「何に重要があるの?」

「あなたが今、いきり立っていることとか。皆といる時は決して見せなかったじゃない。これって重要でしょう?」

「何のために?」

「僕とあなたが出会った証拠として」

何故、そんなことを口走ったのかは僕にもわからない。八重さんはその後カウンターへと去り、僕は瞳さんに追い出された。

一つ、わかったことは、と言うより薄々感じていた。初めて出会った時から、彼女を知ったり、見たり、もちろん話を交わすことは、彼女を崩していく。まるで枯れかけた一輪の花にそっと触れる度、花びらが一枚一枚と落ちて逝くように…そして、茎だけが残る。

『私は咲いてました』と言う。きっと、彼女はもう茎の存在なのかもしれない。

あの時、瞳さんのマンションで見た生気のない虚ろな表情はまさに『私は生きていた』に繋がる。

まるで、この喫茶店は彼女にとってお城のようだ。そこだけは誰も彼女を苦しませない。一体、瞳さんは八重さんを何から守ろうとしているんだろう? 僕はふっと青く続く空を見上げた。ゆっくりと雲は流れる。

まさかね。僕は仕方なく、仲間たちの所へ戻った。そこには仁王立ちした咲ちゃんがいたのは言うまでもない。

2.茨の道

父がいた。母がいた。娘がいた。

父は娘の成長に疑問を持った。父は娘にお土産を渡すと「嬉しくないのかい?」と聞いた。娘は「お父さんが満足したいだけなんでしょう」と言った。父は唖然とし、そのまま何事もないように横切る娘に何も言えずにいた。

母は新たな生命を宿した時、娘に少しの思いを抱いた。だが、娘がそれらに応えることはなかった。

姉がいた。妹がいた。

妹は姉の元に駆け寄ってきて、手を握ろうとした。姉は言葉なく強く、その手を振り切る。そして妹を冷たい目で下げずんだ。先に行く姉の後ろで妹は、突き放された震える手に目を背くことを選んだ。

女性がいた。彼女がいた。彼女に救いの目はあったのか。そこはどこに向けられていたか。女性は彼女に救いの目を見た。それは父や母や妹が女性に求めた感情だった。

いつもの日。僕たちはそれぞれの部屋に寄っては朝方まで騒いでいた。皆が酔って眠ってしまい。酔わない咲ちゃんが皆に上着を毛布がわりにかけている。誰が誰のかなんておかまいなしだ。

僕もまた酔わない方で、と言うより眠るのが怖くてまだ残っている缶ビールを手に取る。と、咲ちゃんがジッと僕を睨んでいた。

「不眠症って本当なんだ」

「時々ね」

適当な会話をし、咲ちゃんが隣に座り缶ビールを一つ空けると勢いよく飲み出した。どうやら本題は別にあるらしい。

「最近、よく行くんだってね」

「どこへ?」

「姉さんの喫茶店」

姉さんと言う言葉を、とても忌ま忌ましい口調で発音する。

「八重さんに会いに行っていただけだよ。あそこでなきゃ、了承しないんだ」

僕は何気にそう言うと、ビールを口にした。ぬるくなったビールは苦味が増す。

「何? 佐々木君ってば八重さん狙いなの?」

「そう見える?」

「見えない」

即答で返事を突っ返されると僕も困ってしまう。たぶん、咲ちゃんが聞きたいことは別のことだ。僕から切り出した方が良いらしい。

「お姉さんとは、随分、仲が悪いみたいだね」

「何か、言ってた?」

「何も」

僕としては、仲間の事情を深く探索するのは嫌いだったが、咲ちゃんは聞いて欲しそうだった。と、言うより誰構わず一人で憎し気に語り始める。

「いつもそうなのよ。あいつ、父さんや母さんが死んだ時だって泣くこともない。『あんたの面倒見なくきゃいけないわね』ってため息吐いて、私のことなんていつも邪魔者扱いで」

「でも、一緒に暮らして面倒見てくれたんだよね。親戚にたらい回しされるよりマシじゃないかな」

「たらい回しの方がマシよっ」

咲ちゃんはまた勢い良くビールを口にした。

「子供の時もそう、姉さんは何ものも必要としていなかった。身体中にトゲを持ってて、父さんも母さんも私も油断したら血だらけになる程、姉さんには優しさが欠けてるの。思いやりとかないもの。産まれた時も、産声一つ上げなかったって聞いたことがある。きっと、母さんのお腹の中に置いてきてしまったのよ」

流石に産声一つってことはないとは思うけど、そんな話を聞くと、彼女の両親も咲ちゃんだけに愛情を費やしていたのかもしれないと思う。だけど、それは自業自得だし、瞳さんはきっと気にも止めない。それが咲ちゃんやご両親にとってどんなに悲しいことだったか。僕はふいに咲ちゃんの部屋の窓際に置いてあった薄いピンクの花の鉢植えを思い出した。

ほとんど、マンションに帰らなくなっていた咲ちゃんの部屋にあの花は毎日欠かさず水をやっている印象を受けたのだ。その話をすると、咲ちゃんはまたもや即答した。

「あれは、八重さんよ。帰らない住人が戻った時、寂しくないようにってね」

「花、好きなんだ。八重さん」

「姉さんもそうだけど、大っ嫌いらしいわ。本人に聞いたの」

「それなのに?」

「たまたま、置いてあった花。寂しくないように、それだけの理由で十分でしょうってね。八重さんておかしな人よ。ま、姉さんの知り合いだものね。おかしいのが妥当かも」

咲ちゃんはそう言うと、眠くなったとそのまま横になった。落としそうになった缶ビールを僕はテーブルに置く。

咲ちゃんは一言付け足した。

「八重さんには姉さんが、姉さんには八重さんがいる」

それはとても重く、儚い言葉だと感じた。

3.お菓子の城

干渉する。観賞する。何に対して? そこにリスクがあったとして、そんな生易しいものじゃない。傷付くとわかっていて、その領域に踏み入ることに何の意味が意図があるのだろうか。時に人は、そこで引き返すことも少なくない。それで良い。自己防衛は必要だ。

生きて行くために必要だ。生きて行くため? そう僕は……………僕は?

閉店間際近くに、瞳さんの喫茶店を訪れた。まだ、お客さんが何人かいて、談笑してる人たちもいる。一応、この店は居心地よく、繁盛しているようだ。それはきっと、マスターである瞳さんの存在の薄さにあると僕は思った。

静かに息しているかもわからない程、ここに訪れる客はまるで自分の部屋にいるような面持ちになる。咲ちゃんや僕らに向けたあの軽蔑した眼差しが嘘のようだ。でも、単にお客に対する思いやりとかではないような気がする。世の中に対する自己防衛反応ではないだろうか。

「…いらっしゃいませ」

店に入ってきた客が僕だと確認すると、瞳さんは一瞬、空気が重く、鋭い視線で僕を貫いた。他のお客さんたちも急に変わった雰囲気に笑みが消えたものの。それは一瞬で、瞳さんは事務的に淡々と仕事をこなした。

僕が空いてるカウンターの席に座っても、この前のように乱暴に水を置くこともない。注文したコーヒーもちゃんと入れて出してくれた。

僕は八重さんはいないかと訪ねようとしたけど、お客さんがいる間は話せそうにない。瞳さんは見えない壁を作っていた。

「八重は寝てるわ。閉店だから帰って」

最後のお客が帰ったのと同時に、僕に振り向きもせずレジの方で瞳さんは冷ややかに言った。

どうやら、奥の小部屋で眠っているらしい。ますます、ここは彼女にとっての安全地帯なんだと思い。僕は瞳さんに聞いた。

「彼女、仕事は?」

「週に三回。スーパーのレジ打ち、でも病気が進んで仕事ができなくなって、一年前、駅前で男たちに絡まれているところに私が出くわし、以来、一緒。これで満足?」

瞳さんはやっと、僕の方へ振り向くとそう吐き捨てた。

「一体、坊やは彼女に何か用でもあるの?」

「病気って?」

「…帰りなさい」

瞳さんは冷たく言い放つだけだ。

「咲ちゃんのこと嫌いなの?」

「別に妹と言う存在よ」

「ご両親が死んだ時、泣かなかったって聞きました」

僕のしつこい質問攻撃に、瞳さんは疲れた表情で僕を見返す。僕は瞳さんとの話に興味を持った。八重さんとの会話に瞳さんとの話も必要だと思ったからだ。

「あのコ、私が泣かなかったのをまだ嫌悪してるのね」

ガキねと付け足した。瞳さんは悲しいからと涙を流すという行為は一緒じゃないといけないのかと僕に言い返してきた。もちろん、僕はそんなことはないと肯定した。

泣く泣かないで、人の人格を決めることは耐え難い罪にも重なると僕は本気でそう思っているし、生命という存在の矛盾点と同等な大きい問題だと心にしていた。

「咲ちゃんが死んだとしても、泣かないですよね」

「そうね。私にとって父と母は両親だったというだけの存在で、咲に関しても同じ、大した問題ではないわね」

「八重さんは?」

「!」

僕は誘導尋問のように、あえて話題をそこに持ってきた。聞きたかったのはこの質問だ。このお菓子の城でどんなに守っていても、守られていてもいつか来るべき死は逃れることなどできはしない。

「彼女が死んだら泣くの?」

「泣いたら、永遠に生きててくれるの? 私たち二人だけ永遠に。八重が望んでいなくても」

「八重さんは望まない?」

「佐々木君だっけ、一体、君は何を探っているの? 八重さん、八重さんって、彼女があなたに何かしたの?」

瞳さんは泣き叫んだ。恐らく生まれて初めての涙に違いない。何に泣いているのか。産声も上げない。親の死に目にも泣かない、妹に対しても姉妹の情すら出そうとしないだろうこの人は、この話をしただけで泣き叫び、僕に悪意のこもった言葉を吐く。

きっと、瞳さんにとって八重さんは自分の生命なのかもしれない。感情を出せる。唯一の生命。八重さんがこの世界から逃げるために必要であったこの喫茶店の形をしたお菓子の城と同じように、そしてそれは瞳さんという存在がいてこそ、このお城はあるのだ。

「八重さんは何もしていないよ。僕も彼女に何もしていない」

「でも、何かと会話をしたがるわ」

「僕もまた、八重さんと同じ立場で違う立場にいるから」

僕の言葉に瞳さんは泣き腫らした顔に、理解しかねる表情を残した。

「奇跡って信じます? 僕は信じない、八重さんもきっと信じない。信じてしまったら認めることになるから、生命の機関を」

4.生命帰還

人間は夢を見る。様々なタイプの夢を見る。覚えている人もいれば、忘れてしまう人もいる。

僕はこの頃、よく思う。その夢に出てきた人物たちはどこから生まれどこへ消えて行くのか。化学的証明なんか要らない。だって、皆、誰にだって真実程の恐怖はないだろう。科学よりも何よりも、もし解明できるなら夢より生命について、是非、知りたいものだ。この上なく絶望を込めて、八重さんと違い僕にはあらゆる恐怖は持ち合わせていないんでね。

「何してるの?」

その日は、仲間たちと別れて早々に自宅へ帰るために、駅のホームで電車を待っていた。まだ、昼過ぎぐらいのためか人通りは少なかった。僕は幾度も通過する電車を眺めていた。もちろん、僕が乗るべき電車も停車し通過していった。僕は乗るべき電車が幾度もあったのに乗らなかった。

それはまばらな人々の電車の出入りに混じって、彼女を見つけたからだ。黄色い線の外側に立ち、通過する電車を眺めてるというより、彼女の視界に『電車』というものはなかったんだろうと思う。 僕が声をかけた時も、表情を一つも変えず、疑問の声を告げたからだ。

「何のこと?」

「そこは危ないよ。八重さん」

「あなた。どうしてここにいるの?」

「僕は電車を待っていたんだよ。ここは駅でしょう」

「駅?」

八重さんは僕の言葉に、改めて人のいる場所を確認し、疲れきった表情になる。

「そう。そうだったんだ」

「何してたの?」

「見えないの?」

「え?」

「ほら、あの光」

彼女が指すのは痛いほどの晴天の青空。彼女は何を見て追いかけていたのだろう。僕はそれとなく聞いてみた。

八重さんは明らかに話したくなさそうだった。しばしの沈黙の後、電線に止まっていた一羽の鳥が鳴きもせずに飛び立った。

八重さんは何かに驚き、線路の中に落ちそうになった。僕は咄嗟に彼女の腕をつかんだ。八重さんは落ちはしなかったものの、すぐに自分の腕をつかんでいた僕の手を振り払った。

まるで、余計なことをと言わんばかりの態度だ。そんなに悪いことを僕はしたのかは知らない。ただ、彼女にかける言葉は一つ。

「危なかったね。気を付けなよ」

「そうね」

そっけない彼女の言葉。また沈黙が続く。

そして、何通過目かの僕が乗る電車が止まった。

「八重さん。来て」

僕は強引に彼女を電車に引き入れた。彼女の拒絶感はすごいものだった。僕が彼女の肩を押しただけで、極度の震えが一瞬ふれただけの僕にまで伝わってきた。顔面は蒼白し、声には出さないものの、助けの悲鳴を上げているみたいだった。

きっと、瞳さんに向けてだ。僕は素知らぬ顔で空いてる席に座った。電車の中も空いていたから、誰も八重さんの異変に気付かないだろう。すると、震えたままの彼女が僕を見てはっきりと言った。

「私は人が怖いけど、あなたはもっと怖い。あなたの平坦な態度と興味本位な好奇心。それは私が一番、恐れているものに近いから」

僕はそれに答えた。きっと今まで誰にも見せなかった表情で、八重さんに対してだけ。

「それは光栄だね」

三つぐらい駅を越したすぐの所に僕の住んでいるオンボロアパートがある。無理矢理、八重さんを連れて部屋の中へ入った。

入った途端、八重さんは目の前の恐怖に逃げることもできなかったようだ。ま、逃げたくても不可能だっただろう。ドアはなくなっていた。というより、八恵さんが見たものは部屋なんて生温いものじゃない。そこは暗闇しかなかった。

「初めて、お見せするよ。僕たちの本当の部屋」

僕は八重さんの次から次へと出てくる反応を楽しんだ。様々な恐怖とやらを。

八重さんの震えは、もはや彼女を立ち上がらせることもできない程に、打ち崩れた。

「ね? 何を見てたの? 何を追いかけていたのさ」

僕は面白がって、さっきと同じ質問をした。八重さんは何かブツブツと呟いている。人の名前を呼んでいるみたいだった。きっと瞳さんの名前を呼び続けているのだ。

哀れな人。僕は腹の底から笑った。

「応えなよ。ここにいて、拒否権は使えないよ。幾ら、逃げたって あなたを守る。お菓子の城も瞳さんもいない」

「一体、何なのよ」

脅える声。僕を直視し、何度も訴える。

「どうして、私に付きまとうのよ!」

「言わなかった? 話がしたいだけだって、なのにあなたがいつまでもお菓子の城から出ようとしないから、やっと出たと思ったら、声を聞かせてくれないから、ここに連れてきたのさ。ここなら、瞳さんも来ない。仲間たちもまだ帰ってこない。いや、あいつ等は気付いてないからここにはこれない」

八重さんは急に静止した。震えもなく、やがて落ち着いた表情で僕を見返す。

「…キミは見えなかった? ううん。最初から見えていたの?」

何を言い出すかと思えば、さっきの質問の返答のようだ。まるで別人のように八重さんは静かな静かにか細い声で続ける。

「本当に青空だった? そこは青だった?」

砂漠のように乾いた表情でスッと立ち上がり、まるでお芝居を見ているような気分になる。

「人間は、ううん、私は何故に私となったのか。時々、無性に誰かに聞きたくなるの。青空の向こうに答えがあるのなら。それともあなたが知ってるの?」

「僕は知らない。僕が何故に僕となったのか。でもこれだけはわかってるよ」

「何?」

八重さんは目を細めた。僕は彼女に近付くとちょうど首筋にあたる喉仏を目がけて、両腕を伸ばした。ゆっくりと、彼女の首を絞める素振りを見せる。もちろん、力は入れてない。

「八恵さんは奇跡を信じる?」

「信じない」

「即答だね。僕の思った通り、この空間を見て何だと思った?」

「…同時に答える?」

彼女は何かを悟ったらしい。それとも、そう望んだのかはわからないが、僕は彼女の提案に同意した。

『真実』

言った途端、僕は力を込め彼女の首を絞めた。八恵さんは抵抗しない。死にたがっているとか、そういう分類に値しないことぐらいわかっていた。わかっていたからこそ、僕は逆上した。

「あなたは贅沢な人だよ! 何をそんなに脅えて、世の中という時間というものから姿を消そうとするのさ!」

僕は叫んだ。怒鳴った。僕は生きててこんな気持ちになったのは初めてだ。その嬉しさと彼女に対しての深い憎しみは消えることはない。決して、彼女が悪いわけではない。そんなこと誰に言われなくてもわかっている。だけど、僕が込み上げてきた怒りの場所は、どこに返せば良いのかはわからない。何も、何もわからない。

「一つの感覚が失われただけのあなたは、それに捕らわれたままだ。僕なら、僕なら、その感覚は持ち合わせている。だから! あなたが持っていて、僕らにはないただ一つの感覚をくれよっ。じゃないと、僕は気付いてしまった僕はっ」

と、僕はハッとなった。八重さんの目から涙がこぼれ落ち、首を絞めていた僕の手に伝う。僕は狂気の叫び声をあげ、八重さんから離れた。

これは何? 違う。この、この感覚は。目の前の八重さんは、どんな表情をしてるのか。こんな時でも僕は興味を湧いた錯覚をする。だけど。

「うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ」

5.生きる者と生まれた者

暗闇。私は確かにそこにいた。佐々木君は僕らの部屋だと言った。でも、彼の仲間は気付いていないから、ここにはこれないと言っていた。彼の表情は一瞬、悲しみを見せた。見えたとも言う。

「八重?」

私は閉店になった瞳さんの喫茶店に駆け込んだ。彼が言っていた。ここはお菓子の城だと、瞳さんに守られたこのお城こそ私が目をそらし続けるための必要な場所、この時間が流れる日々から身を隠すための生きるための場所だった。

気付いた時は彼と会った駅のホームでたたずんでいた。どのくらいの時間が費やしていたのかなんて知らない。でも外は暗く。間違いなく夜だった。

「今日、来なかったから心配してたのよ。一日中、休日にして捜したんだから」

そう言う彼女は、確かに今、ここに戻ってきた様子だった。手に持っていたコート。外は寒かったせいか頬が少し赤らんでいた。

「佐々木君。見なかった?」

私は咄嗟のことで謝ることも忘れ、瞳さんに訪ねた。と、瞳さんは思いもよらない反応をする。

「佐々木って、あなたの名字じゃない」

「私が佐々木?」

確かに私の名字だ。不思議と忘れていた。というより違和感もなかった。

「そうじゃなくて、ほら、咲さんの友達で男の人の」

「咲の交友関係はよく知らないけど、咲が何かしたの?」

「そうじゃない。そうじゃなくて」

困惑した私は、次の言葉を探してた。

「そういえば、変な夢を見たわね」

「夢?」

「咲の友達の一人が、しつこくここへ来て、あなたと話をしたがるの。余り、覚えてないけど、そのコがね。もし、あなたが死んだら私は泣くのかって聞くのよ。嫌な夢だった」

私は不安そうに言葉をくり返した。夢? 瞳さんは私の戸惑いに不審に思ったのか。側へ来る。

「具合でも悪いの?」

「違う。違うよ」

私は首を横に振り否定した。瞳さんはそのまま私を抱きしめた。とても暖かった。初めて出会った時もそうだった。

全てがあり、私はそこで生活をしていた。でも、幾ら平然と日々を過ごしても失くして行く感覚が、全てに支障を来した。

感覚とは恐ろしいものだ。私は生きている実感を失った理由なんて語られるものなら語りたい。でも語ることのできない不可解なそれは、自分という存在を煙のように、霧のように包み込み消してしまう。手にふれるものが、視界に入るものが何もないものになっていた。何もないもの、暗闇なんてもっとわかりやすい。暗闇よりなんか到底及ばないだろう『無』。識別なんかない。

そう。ない、ない、ない!

日々の生活は壊され、ホームレスしても何も生まれてこない。男たちに絡まれても、私の視界には『無』しかない。

そんな時、一人だけ見えたもの。それが瞳さんだった。

瞳さんは、その時に目撃した男に絡まれ、なじられる私に悲しみを覚えたという。家族に対しても感じることのなかった感情が私に対して生まれてきたという。男たちから私を助け、逃げながら私たちはお互いが必要だと思った。瞳さんは今みたいに私を抱きしめて怖いと言った。はっきりと覚えている。あの言葉を。

『あなたを失うのが怖い』

私はそんなことを思い出しながら、泣いている瞳さんに気付いた。

「どうしたの?」

「もし、どちらかが死んでしまった時のことを考えていたのよ。八重の代わりはいないの。どこにもないの」

恋愛感情の方が、もっと楽かもしれない。私たちの関係は互いの感情である。代わりなんかあるはずがない。どちらかを失えば、もう持つことはできない欠けている感情。

「瞳さん。どちらかが死ぬ時はすぐじゃなくても、免れることのない事実なんだよ。それにどちらかが欠けても元に戻るだけ、あなたは私がいなかった生活に、私はあなたと出会うことのなかった生活に」

私は瞳さんの顔を手で優しくふれた。切ない感情はあるのに感覚が実態感という感覚が恐怖を生み出す。生きてるのに生きていない。『無』は私と一体化を試み、私は瞳さんの側に逃げ込み、わからないフリをする。お菓子の城。その通りだ。私は逃げている。時間という幻から、生という幻から。

佐々木君。彼も幻だったのだろうか?

『一つの感覚が失われただけのあなたは、それに捕らわれたままだ。僕なら、僕なら、その感覚は持ち合わせている。だから! あなたが持っていて、僕らにはないただ一つの感覚をくれよっ。じゃないと、僕は気付いてしまった僕はっ』

私にはなくて、彼には持ち合わせている感覚。私にはあって、彼らには持ち合わせてない感覚。

佐々木君の悲痛の叫びだけが、未だに耳に残っている。彼らは、彼は今もあそこにいるのかもしれない。あの暗闇の中に。

平行感覚