赤滑子 - 幻茸城6

「姫様、もう少し大きくなるまで、夜は寝てくだされな、大人になったら夜は鼠のものですからな」

大黒鼠の爺が暗くなった外を眺めていた赤鼠の姫様に言った。

「今日は月が綺麗」

「おお、そうですな、じゃが、姫はもう寝てくだされ」

「あい」

赤鼠の姫様は大人しく床についた。

「いい姫様じゃ、お休みなされ」

爺が自分の部屋に行くと、赤鼠は起きあがり、また窓の外をながめた。

あまり月が大きく明るいので星が見えない。

蝙蝠が飛んでいる。

しばらく眺めていると、女郎蜘蛛が天井裏の窓のところに登ってきた。

「赤鼠のお嬢さん、夜は面白いが、おいでになるかい」

「でも、爺やが心配するし、怒られる」

「爺やさんはよくお眠りですよ、ここのとこ、爺やさんがお酒を欲しいとおっしゃいましてね、今日もちょっぴりお持ちしたんでございますよ」

「爺はお酒飲んだの」

「そりゃあ、あたしが作った酒は旨いのですよ、もっと大きくなったら飲ましてあげましょう」。

「あい」

「それではどこぞへか行きましょうか」

「でも、こんな高いところからは下に降りるのは怖い」

「お忘れじゃないでしょう、蝙蝠の兄さんに来てもらえば、夜の散歩はどこへでも行けますよ」

「嬉しい」

女郎蜘蛛は喉を震わし、超音波を蝙蝠の群に向けた。

すると、その中から、ちょっと大きくいかつい蝙蝠が降りてきて、屋根裏の窓のところに止まった。

「久しぶりだな、赤鼠の嬢ちゃん」

「ほんに、兄さんも元気そう」

「おーよ、やあ、女郎蜘蛛の姉さんよ、今日もよからぬところに、姫さんを連れていくのかい」

「なんだい、よからぬところとは、姫様の二度目の夜の散歩じゃないか、ためになるところに連れておいきよ」

「旦那はどうした」

「旦那は大きな巣を作るんだと張り切って、城の門の前の大きな松の木で働いているのさ。海に行って松に大きな巣を張ったものだから、この城でもでかいのを作ってみたいのだとよ」

「そうかい、帰ってきたら、のぞいてみようじゃないか」

「ああ、そうだね」

「旦那ってなあに」

「おやおや、まだねんねだね、姫様は」

蝙蝠が驚いた顔をした。

「仕方ないじゃないか、生まれてまだ一月だ、これから大人になろうっていう、赤鼠の姫様さ」

「旦那っていうのは、ご主人だ、女郎蜘蛛の姉さんの夫が鬼蜘蛛の兄いだ」

「夫婦のこと」

「そうよ、何だ、知ってるじゃないか」

「夫婦ってなあに」

「男と女、好きで好かれて一緒になってと」

蝙蝠は都々逸調子で節をつけた。

「何言ってんだい」

女郎蜘蛛が鼻で笑った。

「夫婦はな、子供を作るんだ」

「ふーん、鬼蜘蛛兄さんと女郎蜘蛛の姉さんだと、鬼女郎蜘蛛が生まれるのね」

「おー、そうよ、姫様は頭がいい、さ、二人とも背に乗った」

蝙蝠が笑った。

赤鼠と女郎蜘蛛は蝙蝠の背中にしがみついた。

蝙蝠がすっと窓から離れた。

蝙蝠の仲間がよってきて、背中に二人を乗せた大きな蝙蝠を囲んだ。

「どこへいく」

「山の上、月の中を散歩するのさ」

「おいらたちもいこう」

たくさんの蝙蝠が後先に宙を舞った。

赤鼠の乗った大蝙蝠は仲間たちを従えて森の上を飛んでいく。

森の中からなにやらざわざわと聞こえてくる。

「あの声はなに」

「森の声だ」

蝙蝠が答えた。

「森は夜になると、月の光を浴びておしゃべりを始めるのだよ」

「どうして」

「森にはな、外の世界から飛んできたいろいろな鳥が寝にくる、だから森の木は世界中の話を聞くことができる、話を聞いた木が昼になると、周りの木に話すのさ、そうすると、またそれを聞いた木が周りに話して、森の木はそうやって世界のことを知ることができるのさ」

「でも、私は知らない、爺は教えてくれない」

「そうだろう、お城に住んじまうと、知る機会がない」

「どうしたらいいの」

「夜、森にいくのだよ、森の木と話をするのさ、いろいろな動物に会えるし、直接外の国から来た鳥たちと会うことができる」

「面白そう」

「いつでも、連れてってあげますよ」

女郎蜘蛛が言った。

「あい、連れていってください」

「今日は、ちょっと遠い山にいくとしよう」

「そこはどこ」

「海とは反対の方向さ、山ばかりのところなんだよ」

いくつかの山を越すと、周りから飛び出て、頭一つ高い山の頂が見えてきた。

鬱蒼とした木に囲まれた山々の中で、その山だけ岩でできていて木が生えていない。

「闇岳だ」

「何のお山なの」

「山々の神の山だ」

「神様のことは知っています、私たちを守ってくれているのですね」

「そうだが、怒ることもある、山が人に悪さをしたりすると、その山を懲らしめてくれるが、反対に、山をいじめると、その生き物を懲らしめる」

赤鼠の姫は頷いた。

蝙蝠たちは闇岳の麓に舞いおり、赤鼠の姫と女郎蜘蛛を下におろした。

麓には隣の山に連なる林があった。

「ここで、夜の光を楽しんでいてくれな、われわれは、闇岳の朴の木に挨拶をしてくる、すぐ戻るからな」

蝙蝠たちは飛び上がった。

赤鼠の姫と女郎蜘蛛は岩の一つにのって林の中を見た。

光が暗闇の中を舞っている。

「ありゃあ、蛍だよ」

「きれい」

「光虫だから、夜はきれいさ、あれは雄が雌を呼んでいるんだ」

「夫婦になるの」

「ほほほ、そうよ」

林の奥から、蛍が集まって赤鼠たちに向かって飛んできた。あっというまに、赤鼠と女郎蜘蛛は蛍に包まれ、青白い渦の中に巻き込まれた。

「きゃー、すごい、すごい」

赤鼠はまだ子供である。

「あー、こりゃきれいだね」

女郎蜘蛛もこんなにたくさんの蛍に囲まれたのは初めてだ。

青白い光に包まれ、赤鼠の姫は夢心地になった。

そこに蝙蝠たちが帰ってきた。

「おー、蛍たちよ、ありがとよ」

蝙蝠が声をかけると、蛍たちは光の渦を撒きながら林の奥に戻っていった。

「お姫さんに楽しんでもらおうと思ってな、蛍に頼んでおいたのさ」

「へー。気がきくね、蝙蝠の大将」

「そりゃあ、俺らの首領になる姫さんだ」

「そうだね、それでどこにいくのかい」

「そこの沢を歩いていくと、半裂(はんざき)の穴に行くのだよ、そこで、今日、処刑があると朴の木が教えてくれた」

朴の木は闇岳で行われることは何でも知っている。

「処刑なんかを、このお嬢さんに見せるのかい」

「何十年に一回あるかないかだ、お姫さんに見せといたほうがいいと思ってよう」

「うーん、そうだねえ、何事も経験か」

女郎蜘蛛もちょっと心配顔になる。

「処刑ってなに」

「首をちょんぎるのですよ、お嬢さん」

「えー、そんな、そんなの見るの」

「いやでしょうけどねえ、蝙蝠の兄さんが言うように、こんな機会はめったにないやね」

「誰が、どうして、首を切られちゃうの」

「蝙蝠、どいつが首を切られるんだい」

「話によるとな、七色井守らしいよ」

「あいつか、それで何をやったんだ」

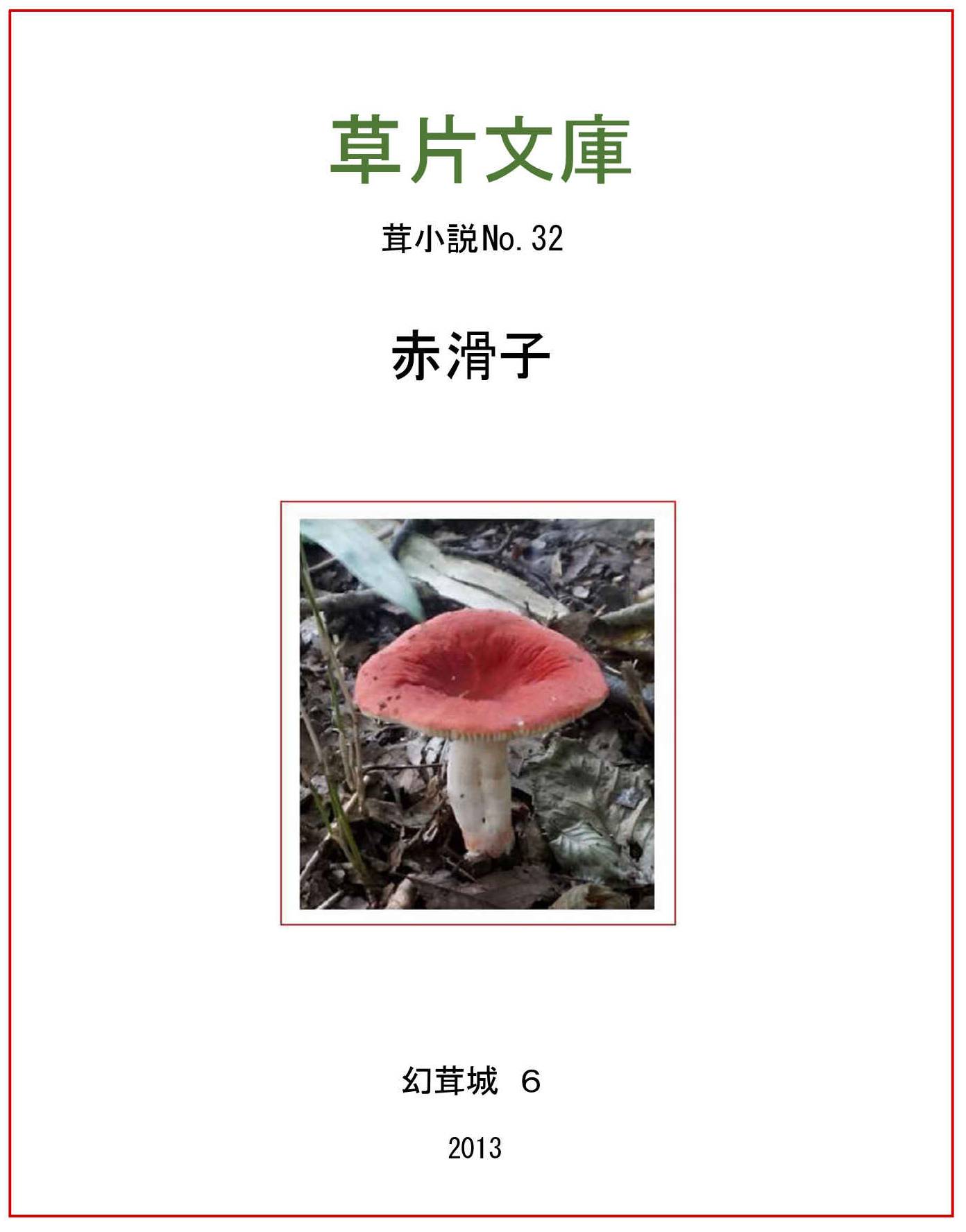

「闇岳に十年に一度生える、赤滑子(あかなめこ)を採って喰ったんだ」

「あの、神の茸をかい」

赤滑子のことは女郎蜘蛛も知っていた。

「そうだそうだ、七色井守は永遠の命が欲しかったらしい」

「そうかい、そりゃあ首切りもしかたないね、そいじゃ、見にいくかい。お嬢さん、いきましょう」

女郎蜘蛛は赤鼠と歩き始めた。

蝙蝠も突っ立って、二本足でぞろぞろと歩き始めた。

「なんだい、蝙蝠も歩くのかい、おかしいね、蝙蝠が歩く姿は」

「歩くのは大変だ、だがな、おいらたちが飛んでいくと赤大山椒魚が嫌がるんだ」

「ほう、そうかい、そりゃどうしてなのさ」

「飛ぶと空気が乱れるそうだ」

蝙蝠たちはよちよちと歩いていく。

「七色井守ってのは悪い人なの」

赤鼠のお姫様はあまり気が進まないようだ。

「悪いってほど悪くないねえ、私たちと同じだよ。ちったあ悪いが、たいして悪さはしてないさね、だが、ちょっとばかり、考えが足りないね、一線を越しちゃいけないのさ」

「一線てなあに」

「一本の線でさ、その線を跨いじまうと、谷底に落ちて死んでしまうのさ」

大蝙蝠が説明した。

「おお、こわい」

「赤滑子を採るということはその線を跨ぐことになるのだがな、七色井守の奴は、赤滑子が欲しくて、その一本の線の先に怖いものがあることを忘れたのさ」

女郎蜘蛛は蝙蝠の話しぶりに感心した。

「ふーん、大蝙蝠はたいしたものだねえ、哲学者だね」

「そんなもんじゃねえが、夜ばかり出歩いていると、いろいろな物知りに会うものでねえ、そいつらに教わったのよ、難しいことは、難しく言っちゃいけねえ、と言われたのよ」

「そうだよね、お嬢さんわかったでしょう、世の中をいろいろ見て、その線が越えていいものかどうかわかるようになりなさいね」

「あい」

「普通の井守の腹は真っ赤なのに、そいつは七色なのさ、女の井守が大騒ぎをして、もてもてさね、調子に乗って自分が大将だと思い込んじまったんだ、それで欲を出して、いつまでも生きていようってんで、不老長寿の薬になる赤い滑子を喰っちまったんだ」

「でも、何で赤滑子を七色井守が食べてはいけないの」

「姫さんはいいところに気がつくね、赤滑子はねえ、赤大山椒魚が十年に一度食べるものなんですよ、だから七色井守が半分食べてしまったから、赤大山椒魚の霊力が半分になって、十年待たないと元に戻れないということなのさ、大山椒魚の霊力が弱ると、天地がのぼせ上がって、乱暴をするようになっちまうということですよ」

「天地が乱暴するってなにするの」

「山が噴火するのですよ、お嬢さん」

大蝙蝠が言い足した。

「赤滑子は闇岳の岩に守られているのだが、七色井守は水晶にためておいた月の光を当てて、岩を眠らせたのだよ、月夜には岩もうっつらうっつらするもんだ、そのときをねらって、七色井守は赤滑子を半分食べてしまったのだそうだ。」

「それで、井守は首をはねられてしまうのね」

「規則であるからしょうがない」

「水晶は月の光をためられるの」

「七色井守の得意技だったのだそうだ」

「七色井守の首を切っちゃうと、もう誰もできなくなるのね、水晶に月の光をためることができるなんて素敵」

沢にそってかなり歩くと、水の流れ出てくる大きな洞窟に行き着いた。

「赤大山椒魚は闇の大王で、この半裂穴の闇の宮殿にすんでいる」

中に入ると、そこは外からは想像できない、とてつもなく広い洞窟であった。

あまりの大きな洞窟に赤鼠の姫様はびっくりした。

「この洞窟の中は広くて、奥はどこまであるかわからない。我々は入ってすぐのところにある動物広場で処刑を見るのだよ」蝙蝠が説明する。

広場には鬼火が灯り、処刑の場が作られていた。

「しかし、おかしいな、ギロチンがない」

「ギロチンてなあに」

「首を切り落とす処刑道具だ」

「どうしてないの」

「さて、それはわからない」

そこへ白い蝙蝠たちが奥から出てきた。やっぱりよちよちと歩いている。

「黒蝙蝠がいるじゃないか、処刑の見学か」

白蝙蝠の頭領が黒蝙蝠に声をかけた。

「朴の木に教わり、処刑があると聞いて赤鼠の姫様を連れてきた」

「赤鼠の姫様とな、赤大山椒魚様にお知らせしてくる」

「頼んだ」

「黒蝙蝠の兄貴は顔が利くねえ」

女郎蜘蛛の姉さんは笑った。

「洞窟はおれたち蝙蝠の領分だからな」

白蝙蝠が戻ってきた。

「赤大山椒魚様は大そう喜ばれておる、みなさん前のほうにお進みくだされ」

赤鼠の姫様たちは処刑台の一番前の席に案内された。

近くの森からいろいろな動物たちも集まってきた。

「おいらたちは、後ろのほうで見ていやす」

黒蝙蝠の仲間たちは後ろのほうにかたまった。

「もうすぐ、赤大山椒魚様がくる」

白蝙蝠たちは整列をし、山椒魚を待った。

ほどなく奥から赤ら顔の赤大山椒魚がのったりのったり歩いてきた。

「赤鼠の姫殿が来ているとな」

赤鼠の姫は大山椒魚に呼ばれてびっくりして立ち上がった。

「あい、初めてお目にかかります」

赤大山椒魚はにこにこして赤鼠の前にきた。

「おお、おお、可愛らしくなって、よく来ましたな」

「あい、大蝙蝠の兄さんと女郎蜘蛛の姉さんが連れて来てくれました」

赤大山椒魚は二人を見て、

「よく連れて来てくれた」

と礼を言った。

「姫のお父様にはじつに世話になった。

一時、隣国の斑(まだら)鼠が闇岳の茸をねらってのう、しつっこかったわい、それを成敗し征服したのがお父上だ、いずれは赤大鼠になって、山里の主になっておったろうに、そなたが生まれてすぐに悪い病がはやってな、そなたをのぞいて城の赤鼠族が全滅してしもうた、姫は赤姫となって赤鼠一族を復活なされよ」

赤鼠の姫には赤大山椒魚の言っていることがまだよくわかっていない。

「あい、大きくなったら教えていただきます」

「ところで、大黒鼠の爺は元気か」

「はい、よくしてくれています、お酒が好きで、いつも飲んでいます」

「はは、あの爺が酒をおぼえたか、わしが大黒様にお願いして、大黒様の使いをしていた爺に、黒鼠たちを連れてあの城に入ってもらったのだよ」

赤鼠の姫様は爺がいつもそばにいるわけがなんとなくわかってきた。

「さて、今日は七色井守の処刑をするのだが怖くはないかな」

女郎蜘蛛が赤鼠の代わりに答えた。

「お嬢さんは、とても強いから大丈夫でございます」

「そうじゃな、お父上のように強くなるであろうな」

「ギロチン台がないようですが」

黒蝙蝠がたずねると、「あれは大仰過ぎてのう」と言いながら、赤大山椒魚は、処刑台の真ん前の椅子に座った。

「お嬢さん、どうして首を切られるのか、よく聞いてなよ」

黒蝙蝠が言った。

「あい」

「あたしも初めてだよ、首切りは」女郎蜘蛛が台の上を見た。

「俺だってそうだよ、話には聞いていたがな、こんなに近くで見ることになるとは思っていなかったな」

「連れてまいれ」赤大山椒魚が声を上げた。

処刑台の上の椅子に七色井守が腰掛けた。

「あ、きれい」

井守のおなかが七色に光った。

赤大山椒魚が七色井守に向かって言った。

「七色井守よ、赤滑子を食ったな」

「へえ」井守はうつむいた。

「旨かったか」

井守は首を横に振った。

「いえ、味はありやせんでした」

「赤滑子を食べるのは罪になることを知っていたか」

「へえ」井守は赤大山椒魚を見た。

「それでは、どのような罰を受けるか知っているか」

「へえ、首切りで」井守は目を伏せた。

「怖くないのか」

「痛いのはいやです」井守は首を横に振った。

「痛くないようにしてやるが、それならいいか」

「しかたないです」井守はうなだれた。

「おまえは死んでから役に立ちたいか」

「へえ」井守は目を輝かせた。

「赤滑子を食べたお前は、霊薬になる」

「へえ」井守は頷いた。

「それでいいな」

「へえ」井守は再び頷いた。

「何か言い残すことはないか」

「井守の一族はお助けください」

井守は拝むように赤大山椒魚を見た。

「罪はお前だけだ、一族にはない」

「ありがとうございます」

井守はふかぶかとお辞儀をした。

「処刑せよ」

赤い蝙蝠が井守の前に出ていき、手に持っていた白い茸を渡し、

「食べなさい」と言った。

七色井守は白い茸をかじると、

「こりゃ、旨い茸で」と舌鼓を打った。

食べ終わると、「大変旨かったです」と言って眠ってしまった。

赤大山椒魚が、黒い剣を赤い蝙蝠に渡した。

赤い蝙蝠はそれを受けとるやいなや、莢から剣を抜くと、椅子に寄りかかっていた井守の首を音もなく切り落とした。

石の台が運ばれ、その上に井守が載せられると、どこからともなく、鬼火が宙を漂ってきて、井守の上に覆い被さった。あっというまに井守は真っ黒に焼けた。

「鬼火は赤鼠の姫の城から借りたのじゃ」

赤大山椒魚が言った。

「うちの鬼火なのですか」

赤鼠のお嬢さんは聞きなおした。

「そうじゃ、姫の城の鬼火はとても強くてな、父上の片腕になっておった。我々はあの城のことを鬼火城と呼んでいたのだよ」

赤鼠の姫は初めて城の名前を知ったのである。

処刑が終わると、見ていた生き物たちは、三々五々、洞窟から出ていった。

赤大山椒魚が赤鼠に言った。

「井守の黒焼きを分けるから、もっていくといい。あれは霊薬じゃ、何かの時には使いなさい」

「はい、ありがとうございます」

赤鼠のお嬢さんはお礼を言った

「またおいで、黒蝙蝠や女郎蜘蛛もご苦労、お前たちも姫を守ってくだされや」

大赤山椒魚は奥に入っていった。

「ほー、疲れた」

女郎蜘蛛が息を吐いた。

「緊張したな」

黒蝙蝠の面々も緊張していたせいか、ほっとした表情をしている。

白蝙蝠が皮の袋に入ったものを赤鼠の姫に持ってきた。

「赤大山椒魚様から、これを渡すようにとのことでございます、七色井守の黒焼きから作った粉薬だそうでございます。どのような病にも効くそうでございますが、いざというときにお使いになるようにとのことでございました」

「ありがとうございます」

「赤鼠の姫様、お目にかかれて、大変光栄に存じます、気をつけて帰りなさいますよう」

白蝙蝠は赤鼠の姫に挨拶をした。

黒蝙蝠と女郎蜘蛛はうってかわった白蝙蝠の丁寧な言葉使いに驚いている。

「おい、白蝙蝠、今度一緒に飲もうな」

黒蝙蝠が声をかけた。

「うん、あー、疲れた。赤大山椒魚様が、ああ言えとおっしゃったのだ」

「ふーん、これもお嬢様の教育だと思ったんだな、あの赤山椒の旦那」

女郎蜘蛛が言うと、白蝙蝠は、

「旦那などと呼ぶと、追い出されちまうよ」

と驚いた。

「よさそうなおっさんじゃないか」

女郎蜘蛛はさらに気が強い。

お姫様はお姫様で、

「誰の旦那なの、奥さんはだれ」と的外れなことを聞いた。

「おほほほほ、姫様、言葉は幾通りもの意味を持っているんだよ、このときの旦那は夫じゃなくて、おっさんのことだよ」

「女郎蜘蛛の姉さん、たとえが悪いよ、目上のちょっと年取った男の人に使う言葉だよ」と黒蝙蝠が訂正した。

「ははは、そうだね」女郎蜘蛛は大笑いした。

「さー、お乗りなさい」

黒蝙蝠がかがんだ。

「歩かないのかい」

女郎蜘蛛と赤鼠の姫が背中に乗る。

「いやな、姫様を乗せているのだから、かまわんだろう」

「そうだね」

黒蝙蝠一族は山の上に舞い上がった。月が大きく輝いている。

「首切りは怖かったかい」

「いいえ、七色井守は幸せそうだった」

「そうさね、霊薬になったんだからね」

森の上から、林の木のしゃべり声があがってくる。

「あいつら、今日の七色井守の首切りのことを話しているのだ」

「おしゃべりね」

赤鼠の姫が言うと、

木々の話がぴたっとやんだ。

「おや、木のやつら、静かになっちまった、お嬢さんはもう力をお持ちになったのだねえ、我々を見捨てないでおくんなさいよ」

「女郎蜘蛛の姉さん何言っているの、私もっといろいろなこと知りたい」

「そうだね、いろいろな所で、知り合いを作って、いい世の中にしておくれよ」

すると林の中から呟きが聞こえた。

「水晶に月の光をためる方法を誰ぞに教えねば」

「あ、誰かが、水晶に月の光をためる方法を教えると言っている」

赤鼠のお嬢さんが蝙蝠に言った。

「おー。あれは、川のほとりのどんぐりだ」

蝙蝠たちはどんぐりの木の下におりた。

「水晶に月の光をためる方法を知ってるのか」

蝙蝠が聞くと、どんぐりの木が

「ああ、そこに七色井守の家があるだろ」

川の岸にある草で編んだ家を見た。

「七色井守はいつもその河原で月の光を水晶に入れていたのだ。七色井守は自分が死んだら、誰か一人に、水晶の月の光を集める方法を教えてくれと言っていた」

「七色井守は死ぬことが分かっていたのかね」

「そうだよ、あいつはもう寿命だったんだ、それであせって赤滑子を喰っちまったんだよ」

「そうだったんだね」女郎蜘蛛はしみじみと言った。

「あたしが知りたい」

赤鼠の姫様がどんぐりの木を見上げた。

どんぐりの木は鼠が話しかけてきたので少しびっくりした。

「鬼火城の赤鼠の姫さんだよ」

蝙蝠がどんぐりの木に説明した。

「赤鼠の姫様かい、そりゃいいや、それでは教えてあげよう」

蝙蝠たちが耳を澄ましていると、何も聞こえないうちに、

「あい、わかりました。どうもありがとうございます」

赤鼠の姫様がどんぐりの木にお礼を言うのが聞こえた。

どんぐりの木は赤鼠の頭の中に七色井守の言い残した方法を教えたのである。

そのあと、蝙蝠たちは夜空に舞い上った。

「姫様はもう木の声が聞こえるようになったのだねえ」

女郎蜘蛛が感慨深げにつぶやいた。

頭の出来が我々とは違うんだよ」

黒蝙蝠はそういってスピードを上げた。

すごい勢いで山々を越えお城に戻った。

大きな月の光に照らされ、城の入口にある松の木に大きな巣を一生懸命作っている鬼蜘蛛がいた。

蝙蝠たちは松の木で一休みした。

「あんた、首切りを見てきたよ」女郎蜘蛛が声をかけた。

「おー、帰ったか、この松が話してくれたよ、七色井守は首を切られたそうだな」

「でも、幸せそうでした」

赤鼠の姫が言った

「そりゃ、誰でも死ぬんだ、首を切られても幸せで、鱈腹旨いもん食っても腹痛で死ぬんじゃ不幸せさ」

「お前さん、わたしゃ先に帰るよ、食べ過ぎないようにするんだよ」

「へへ、こんな立派な蜘蛛の巣だ、蝙蝠の一匹もかかれば三日も喰い続けることができら」

「ぶっそうなやつだ、そんな間抜けな蝙蝠はいやしねえ」

「はは、そいじゃ、お姫様、お休みなさいよ」

鬼蜘蛛は巣作りを続けた。

天守閣の屋根裏の窓に、赤い火がぽっぽっと飛んでいた。

「あ、鬼火も戻っている」

「夜、明かりが欲しいと思うと、これが出てきて照らしてくれますよ」

赤鼠の姫様と女郎蜘蛛が天守閣の天井裏の窓に降りたった。

「それじゃ、またな」蝙蝠が翼を広げた。

「今日はいいところに連れていってくれた、ありがとよ」

女郎蜘蛛が蝙蝠に手を振った。

「蝙蝠のお兄さん、ありがとう」

赤鼠も手を振った。

蝙蝠の群は夜空に消えていった。

「女郎蜘蛛のお姉さん、どうもありがとう」

「お嬢さん、また、夜に出かけましょうね」

「あい、お休みなさい」

赤鼠の姫様は天井裏の隅の自分の部屋に行くと寝床に入った。

鬼火も城の壁に音もなく吸い込まれ、消えていった。

赤滑子 - 幻茸城6

私家版第一茸小説集「幻茸城、2016、302p、一粒書房」所収

茸写真:著者 東京都日野市南平 2015-9-20