第10話-1『ある宇宙の物語』

『ある宇宙の物語』

《登場人物》

ジー・オーウェン:CPD隊員

イー・ナイア:シスター

メド・パラ:反ネクスト思想家(グドリアン)

チャム:メドの娘(グドリアンと人間のハーフ)

1

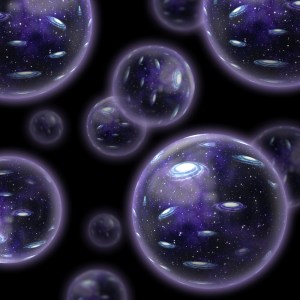

「神々は創造しました。世界はそれまで不安と孤独の暗闇でしたが、神々が光をもたらし宇宙が誕生したのです。宇宙は1つだけではありません。数多くの宇宙が誕生しました。そこで神々が生命の種を蒔いたのです。わたしたちは長い年月をかけ、母なる大地に育てられました。やがて生命は文明を築き、発展させていきます。そして神々の作った宇宙へ旅立ったのです。この惑星ホーランに多くの生命体が住み、こうして今、わたしたちは生きているのです。貴方たちのお父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん。その前のご先祖様がいるからこそ、今のあなた達がここに居て、神々がおられるからこそ、この世界は、宇宙はあり続けるのです。

ですからみなさんも、けして忘れないでください。神々がいつもこの世界を見守っているということを。天使は常に貴方がたのそばで、貴方がたを見守っています。見捨てられてなどいません。きっと皆が幸せになることを望んでおられるはずです」

オレンジ色の光で構成された光の布で頭を多い、漆黒の衣服をまとったシスター、イー・ナイアは様々な種族の子供を30人前後集め、話を聞かせる。これがいつもの日課になっていた。

「さぁ、皆さん、それでは教科書を開いて。今日は数字のお勉強をしましょう」

シスターの声に合わせ、子どもたちの前にはホログラムの教科書が出現し、子どもたちはそれぞれの種族独特の手でホログラムをめくる。光子を物理的に掴んでいたのだ。

その子どもたちの姿は皆、いちように綺麗とは言い難かった。衣服を身に着けている者は、ところどころに泥がつき、破れている者も居る。

衣服を身につける習慣のない種族の子供は、どこかしらに怪我をしていて、やはり泥が身体についていた。お世辞にも衛生面で健全とは言い難い光景だった。

それでもこの人間のシスターは子どもたちに笑顔を絶やすことなく見せ続け、学問を教え続けていた。

室内はオールドテラの教会に似せて作られており、縦長で両サイドに複数の長椅子が長べられ、木製の入り口と対面する一番奥には、ステンドグッラスと、何十にも重ねられたセラミックの十字架が立っていた。

その教会の分厚いドアを激しく叩く音で、授業の時間は終了した。

「CPDだ。イー・メイア、ここを開けなさい」

シスターはすぐに、彼女、だと分かった。

子どもたちの間を抜け、ドアの前に立つと頭脳内のバイオインプラントでプログラムに命令すると、ドアのロックが解除された。

途端、ドアが左右に開かれ黒い漆黒のセラミックアーマーを着用した、同じくセラミック構成されたロボットが10体、教会内に殺到した。手にはP900を装備している。

電子音で「クリア」とロボットたちが言うと、最後に姿を見せたのは人間だった。

「神の講義は委員会憲章により固く禁じられている。シスター。なんども通告したのに貴女はやめようとしなかった。よって、子どもたちはCPDで拘束する」

この言葉が命令となり、ロボットたちは子供たちに蟻が群がるように殺到。全員を軽々と持ち上げると、感情は表現できない、細長い筒状の頭の赤い光を明滅させながら、教会外へ子どもたちを連れて行くのだった。

「やめて、子供たちに乱暴はしないで」

ロボットにすがろうとするシスターの肩を、キツめに力を入れ、CPD隊員ジー・オーウェンは言った。まだ20代後半の若く黒い瞳には、厳しい色が写り込んでいた。

「子供たちは心配ない。正規の手続きで施設へ移送される。もう明日から親の暴力にも、冷たい床で眠ることにも怯えることはなくなる」

シスターは安堵のため息をつき、胸に両手を当てた。

「ありがとう、ジー」

同じく20歳後半の人間であるシスターの青い瞳に安心の潤いがにじむ。

だがジーは不機嫌そうにシスターの肩を乱暴に手放した。

「いつまで続ける気だ。いったい何度、警告を無視したのか分かってるのか。あれだけ子供たちに神のことを教えるなと言ったはずだ。俺ももうお前をかばえなくなってきてる。俺に逮捕させないでくれ」

少し俯いたシスターは顔を上げると、困ったような顔をしながらも、強い意思を感じさせる言葉を、メイクをしたことのない口から出した。

「それでも大人として、元はあの子たちだった大人として、無償で産まれながらインプラントを頭の中に入れることはしても、貧困を見過ごしている委員会には、賛同できないのです。神を信じることでその日、辛い一日を生きられるのであれば、わたしは何度逮捕されても、神の存在を説き続けます」

まったくあの頃から変わっていないまっすぐな彼女の眼に、ジーはため息を漏らす。

「貴方も昔は信じていたはずです。そうでじょ、ジー」

シスターの声と共に、脳内のインプラントにロボットの通知が入った。子どもたちを全員、収容したという報告だった。

脳内で「了解した」と答え、肉体的もシスターに答えを返した。

「俺も昔は信じたさ。でも現実は変わらない。神は救ってなんてくれないんだ。いいがげん目を覚ませ、イー。これ以上は俺の力でも抑えきれない」

そういうと早足で教会を出て、無数のホログラムネオンがギラギラと輝く繁華街の一角に止めた、CPD専用車両に乗り込み、反重力エンジンで空中へ飛び去っていった。

イー・ナイアはそれを見つめ、心中では、それでも私は……、と呟くのだった。

第10話-2へ続く

《用語》

『脳内バイオインプラント』

委員会が無償で提供する脳内に出生と共に施術して設置される、成長と共に大きさを変化させるインプラント。このインプラントによって、この世界では産まれながら誰もが電子頭脳となっており、直接、自動的にネットワークに接続させる。

『委員会』

星系単位で生命体の生活を管理する組織。地球でいうところの国際連合。この時代、国家、種族の大別はなくなり、委員会が法律、経済システム、政治システムを統一し、管理している。

『CPD』

委員会直属の組織であり、広義の意味の警察。主に仮想現実の維持管理が管轄だが、委員会から独立機関としての機能を持たされた特例として、各機関の管轄区分にも介入することができる。武装レベルは軍隊レベルと同等。

2

スモッグがいつも立ち込める街の空から眼下を見ると、そこはネオンとホログラムと文字が溢れる世界だった。

惑星ホーランは委員会が管理する467番目の恒星系第7惑星である。《狂乱の開発期》と呼ばれた人類が移民し、メタン燃料の採取、開発、他惑星との貿易で巨万の富を得た時代から環境汚染が惑星の生態系を激変させた文明が一気に衰退した《崩壊期》を過ぎ、現在に至って強酸の雨を防ぐシールドが常に円柱状に展開されている都市内部には、開発黎明期に移民してきたオールドテラの各人種、開発最盛期に移民してきた他惑星の人種。その子孫がくらしていた。

言語が統一されるということはけしてない。頭の中のインプラントによって電子頭脳化されている全種族は、互いの言語を脳内で同時翻訳する。だから言葉の壁はなくなっていた。だが文字という文化を失うことはなく、それぞれの出身地の言語を使う。それはもちろん広告にも応用され、オールドテラから現在に至るまで残っている言語、宇宙各地の言語が入り乱れ、ホログラムやネオン看板となり、繁華街を鮮やかに、毒々しく染めていた。

繁華街区画を抜けると、反重力で稼働する車の列は、常に渋滞する交通網をネオンサインで強制的にくぐり抜け、ビジネス街へと向かう。

ビジネス街にも例の如く毒々しいホログラムとネオン看板はあるものの、それよりもスモッグで上層階が見えない摩天楼の側面1つをホロスクリーンが覆い、自社の製品をアピールする広告の方が目立っていた。

繁華街の小さい店とは異なり、宇宙的大企業が自らの権威を誇示するが如く立てた巨大ビルの、金のかかった広告は、ビジネス街が富の象徴であることを訴えかけてくる。

常にスモッグで薄暗い世界で巨大なビリ群の明かりとサーチライトの中をすり抜け、CPD本部にようやく反重力車両の列は戻ってきた。

オールドテラにあったとされるピラミッドをセラミックで作り、それをいくつも重ねたような形をとった、全長7キロの巨大本部。ピラミッド型の建物周囲には、セラミックで作られた人、爬虫類のような4足歩行の種族、タコのような軟体生物、昆虫のような四肢が9本ある生物を模した、本部建物よりも巨大な彫像が建っていた。

CPDが設立された当時、指揮権を握っていた4人の英雄、とされているが今となってはそれが事実なのかどうなのか知るのは、ネットワーク内部を漂う歴史データだけである。

建物の壁面から直接入り、充電スペースへ着陸した反重力車両の列から降車したジー・オーウェンは、電子頭脳で一緒に行動したロボットたちに命令した。

一緒につれてきた子供たちは、帰る場所がない。だからシスター、イー・ナイアは子供たちを保護していた。

シーは子どもたち保護施設へ連れて行くための手続きをすでに電子頭脳で移動中に行い、終了させていた。だからロボットたちに子供たちを施設へ移送するように命令を下したのである。

親を亡くした子供、親に捨てられた子供、親が居ても育ててもらえず放置されている子供。事情は様々だ。そうした子供たちを委員会は保護施設へ預けることを提言している。しかし手続きをしない親、施設に預けず捨てる親。無責任な親ばかりで、子供たちはこうして年々スラム街に増えていっていた。

CPDの別の輸送者に乗せられる子どもたちの列を見ながら、ジーは昔の自分に思いを巡らせていた。

第10話-3へ続く

3

子どもたちが無事、施設へ到着したことを電子頭脳への報告と映像で確認したジーは、その足で自らが所属するCPD128課のオフィスへ向かった。

本部内部の廊下もセラミックで作られており、ロボット、人間、異種族など他のCPD隊員が行き交っている。

オフィスに到着するとセラミックの自動ドアを抜ける前に電子頭脳認証を瞬時に行い、自動ドアが開くと中に入る。電子頭脳認証が行えないと部外者は入出することはできない。

入るとすぐになにもないセラミックの四角い部屋がある。ここがオフィスなのだ。すべての作業は電子頭脳で行われるので、椅子もデスク必要ないのだ。

オフィスに入るとすぐ右側の別のセラミック自動ドアを抜け、ロッカー室に入った。

セッラミックのロッカーがいくつも並び、真ん中に革張りの長椅子が置かれ、すでにそこには128課の面々が揃っていた。全員、任務を終えて帰還した。

『アイ』・両腕をサイボーグ化した黒人の大男

『フイウ』・シャイアンで両足がサイボーグ化され、爬虫類のような顔には暗視ゴーグルが埋め込まれている

『フォイ』・チーム最年長で髭面の男。見た目は人間だが皮膚の下は強化セラミック外骨格で覆われ、筋肉も人工のものである

『ライカン』・高身長でスキンヘッドの男。皮膚が青く生体細胞を金属細胞へ変化させ、全身が金属。

『ドライガ』・脳と身体のほとんどが機械でできている。顔の一部に皮膚があるばかりで、機械がむき出しになっておる。ボディを変えられる

「今日も例のシスター相手なの」

ジーが入室して一番先に声をかけてきたのは、両腕をサイボーグ化し銀色に輝き、それに負けないほどの筋肉に鍛え上げた肉体の黒人、アイである。彼は大柄な男ながら口調はどこか女っぽい。そこが特徴的な男であった。

「そうだ。いつものことだよ」

「憲章に従わないのは逮捕対象者となりますよ。規則に従うべきなのでは?」

シャイアン族の特性として物事を直球でいうところがある。それはサイボーグ化されていて、長年、チームを組んでいても変わらないらしい。

ジーも分かっていた。こんなことがいつまでも続かないことは。インプラントに送られてくる、警察機関への出動命令を、CPDへわざわざ回してもらい、シーが現場に行くことで報告書を制作する。こうすることで、警察機関の干渉を受けることなく、シスターの逮捕を免れていた。

「いつまでも続くわけじゃねぇぞ。今のうちに処理しとけ」

年配のフォイだからこその言葉である。そうして身内を守ろうとして、職務解雇された人間を幾人もみてきていた。

「お前、あの教会の出身だったっけ。そうだよな、ライカン」

ドライガが冷たい青のライカンの方に、むき出しの金属骨格と内部に仕込まれている重機を乗せて聞く。

青い顔と機械の上に一枚だけ顔を貼り付けたような、この街ではよく金属の塊のたちを見つめ、ジーは少し笑った。

「ああ。子供の頃にな。あそこで生活してた」

と、ジーがシャツを脱ぐと、口調とは裏腹に形の良い乳房が顕になる。

これには一貫して背を向ける面々。

「もういい加減慣れろよ。俺は男だ。身体が女で産まれてきただけだよ」

これには複雑な街の構想、というより企業の構造が絡んでいた。

ジー・オーウェンは母親の体内から産まれた生命体ではない。惑星ホーテンに人類が移民し、開拓という巨大事業と産業発展を行った。この惑星規模の開拓に活躍したのがロボットであった。しかし当時のロボットの人工知能レベルでは、臨機応変の対応ができなかった。そこで各企業は開拓利権を独占すべく、アンドロイド開発に充填を置いた。人間に近く、人間のように思考し、人間と共生しても違和感のない存在。そこからサイボーグ技術、再生医療などが発展していったのだが、アンドロイドの生産家庭で誕生したのが、生体組織で構築された人間に近いアンドロイド。それでありながら人間以上の身体能力を保持した、アンドロイドである。

産業発展から壊滅的な環境汚染により、生命体の生存領域がシールドとセラミックの外壁に追われた都市に限定されてからもなお、生産力として生体組織を利用したアンドロイドの生産は続けられており、ジーもそうして誕生したアンドロイドの1人であった。

しかし製品には欠陥品がつきものである。彼女も誕生した当時は、新型の女性型アンドロイドであった。が、身体的に製品の水準に達していなかったことから、廃棄処分とされたのである。

産業発展期には製品にならない生体アンドロイドは、物のように破壊され、再びその整体部品から生産されていたが、倫理上、非道徳であるという世論の高まりから、当時の委員会は生体部品を使用したアンドロイドに限っては、廃棄の際に一定の施設へ預けられた後、一般市民としての生活が許可されていた。

これは産業崩壊後の現代では、ロボット、アンドロイドなど生産生命体全般に認められた憲章としてあり、ジーも産まれた当時は女性型アンドロイドとして生産ラインに乗っていたが、製品として水準を満たしていないということから、彼女を開発したバイラル社指定の施設に預けられた後、人権を得た彼女は、人格強制手術によって男性としての人格に変更したのだった。

「だけど上が女で下が男ってのもなぁ」

黒い髭をなでつつ、フォイが気まずそうに乳房を見やった。

「俺の給与じゃこれが限界だったんだよ。本当は胸もなくして全身を金属素材に変えたいんだが、安月給じゃこれが限界なんだ。それでも今の身体能力さえあれば、俺と同じ型番より性能は劣るがこうしてCPD隊員にはなれたんだし、一定の満足はしてる」

そういってシャツを上から着ると、全員がようやくジーをまともに見ることができた。

と、そこへ全身セラミックで表面を銀色メッキで覆った、人の肉体を模したロボットが現れた。

これが128課の課長であり、ジーたちのボスである。彼らよりも優れた人工知能が頭蓋の中には詰まっていた。

「委員会から任務が下った。『ネクスト』の内部でバグが発見された。中に入ってバグの種類を特定してくれ。その場で修復が可能なら修復を行う。レジスタンス、テロリストによるネクサスへの攻撃も考えられる。今回は全員で出動だ」

これが本来のCPDの任務である。仮想現実『ネクスト』の維持管理。

今戻ったばかりなのに、もう任務かよ、と全員の顔に嫌気があるのが分かった。しかし課長は液体金属を貼り付けた顔でニコリとして、

「この任務が終われば少し休める。がんばってくれ」

と重い腰の部下たちに告げ、隣のオフィスへと全員を送り出した。

デスクもなにもないセラミックの室内。それぞれは各自自由な体制になった。

「それじゃあ入りますか」

ドライガが機械に張り付いた顔だけを動かし眼を閉じる。

これに合わせ全員が瞼を下ろした。

この瞬間、脳内のインプラントが常に接続状態にある仮想現実ネクストへ、意識が入っていった。それは水の中に入る感覚に似ている。

ジーが次に眼を開けた時、そこは青空が広がる広い都市になっていた。

ここが全宇宙の文明、その外の別宇宙の文明もすべてが接続可能な仮想現実ネクストの姿であった。

第10話-4へ続く

4

仮想現実『ネクスト』

始まりはオールドテラでまだ年号が西暦と呼ばれていた時代。インターネットという画面の向こう側の情報世界であったものが、立体ゴーグルによって可視化されたことに始まる。

仮想世界『ネクスト』が誕生した。最初はインターネットの1つのサービスにすぎなかった。アバターを作り、コミュニケーションを行うソーサルネットワークサービスであり、買い物、支払い、ゲーム。なんでもネクストでは可能となっていた。

次第に仮想現実へと置き換わる時が来た。人類の脳へ直接、信号によって意識とネットワークが直結したのだ。電気信号を脳へ送ることで、脳は錯覚し、あたかも仮想現実に自分がいる感覚になった。

やがて脳を改造する電子頭脳化が合法化されてからは、直接、プラグを脳へ刺すことで、更に没入感を体感できるようになった。ネクストはそれに合わせより進化した仮想現実を提供し続けた。

結果としてネクストは競合サービスを買収して世界は巨大化していく。

移民時代になるとオールドテラ以外にもネクストが構築され、それぞれのネクストが更にネットワークで繋がり、次第に宇宙規模のネットワークを構築するようになった。

移民時代と宇宙開拓時代でもネクストは情報共有や肉体ではなく意識だけを何百光年も離れた場所へ移動できる利便性で、更にネクストは巨大化していく。

多種族との遭遇、戦争などを経験した人類は、他文明へもネクストの技術を提供、他文明技術との連携でネクストはもっと、現実と仮想現実の境目を失わせた。

宇宙全域を生息域とした人類は宇宙の外側へ眼を向け始めた。宇宙そのものを自在に操作できるようになった科学力は、オールドテラ時代から提唱されていた多元宇宙論を実証したのである。宇宙の外には別の宇宙が増え続けており、このマルチバースへも進出した人類は、ネクストの世界を拡大し続けた。

現在、インプラントにより常に生命体の頭脳はネクストと繋がり、すべてがネクストを介してやり取りが行われていた。

現実と仮想現実の差異はなくなり、ジーたちがこうして現実ではシールドに覆われ、ジメジメとした世界で生活しているのに、ネクストの中では青空を見上げ、心地いい空気の中、あらゆる種族が息書く都市に意識を置くことができていた。

CPD128課の面々はアバターを使用しない。つまり現実世界と同じ姿でネクストに姿を現していた。

ネクストでアバターを使用する人々もいるが、職務上、アバター使用はプライベートでも禁止されていた。

「バグは旧市街の方だな」

爬虫類の顔のゴーグルを埋め込んだライカンが位置情報をゴーグルに映し出し、インプラントで全員に共有する。

旧市街とはメンテナンスや新しいビジュアルコンテンツ作成中のエリアであり、通常では立ち入り禁止区域になる。万が一、そこで損害を受けた場合、本体頭脳に致命的な意識障害を起こしても不思議ではないからない。だから委員会直下の管理機関はこういった場合、立ち入りを現住に禁止していた。

歩いていける距離でもあるがそうした時間を省くために、直接、チームは意識を旧市街近くへ転送した。

オレンジ色の光が6本、稲妻の如くオレンジ色の空から地上に降り注ぐ。そこでジーたちは実体化する。

旧市街は見た目はその名の通り、建物が破壊されている工事現場そのものであった。空もメンテナンスにあわせ色彩調整中であり、オレンジ色をしている。

旧市街エリアの周囲にはホログラムの細がない線が何重にも張り巡らされ、外側には侵入者を感知する多脚型装甲車が何台も見える。これはレジスタンス、テロリストへの他所であった。指名手配犯が万が一、この装甲車に近づき、インプラント認証された時点で、射撃が許可されていた。

仮想現実での死は、現実世界での意識の消滅。つまり魂のない肉体だけが現実に残ることになる。だからネクサスでの政治的テロ、委員会と対立するレジスタンスたちは現実、ネクスト両方でテロ行為を行い、自らの主張を展開していた。

ジーたちは多脚装甲車の1台に近づくと、インプラント認証で自分たちがCPD所属であることを認証させ、ホログラムラインの中へと侵入していった。

「バグの正確な位置は」

ジーがライカンに聞くが、バグの正確な位置までは現実世界から情報は入ってこず、爬虫類の長い首を軽く方向け、わからないことをジーに示した。

「とにかく探すしかねぇ。散らばって探すぞ」

フォイが眉間にシワを寄せ、明らかに面倒だ、と言いたげに言い捨てると、先に旧市街へ走って行ってしまった。

やれやれ、と面々は次々に旧市街を別方向へと散らばっていく。

1人になったジーは石畳の街道を歩いていく。石畳というのはこの旧市街が元はオールドテラの中世ヨーロッパ風の町並みだったことを表している。建物はしかしほとんどが取り壊され、ジーが歩いているそばから建物が消えていく。

こうして破壊と創造を繰り返しながらネクストは巨大化している。

そう心の中でジーは呟いた。人間としてではなくアンドロイドとして産まれ、誰かに設計され、誰かに組み立てられた肉体に、男の人格を宿した自分とこの、崩壊していくネクストの旧市街が似ているように思えたのだ。

人が作った自分、人が作ったネクスト。ネクストはこうしてメンテナンスが行われ、古いものが新しく生まれ変わり、また必要とされる。だけど自分はどうなのだろうか? アンドロイドというのはいつ寿命が来るのか?

アンドロイドの生体細胞は老化防止技術により老化することはない。したがって寿命という概念も存在しない。だが欠陥品として一市民となったジーにとって、それは意味があるのか分からなかった。

CPDは勤務年数が決定している。アンドロイドだろうとロボットだろうと人間だろうと多種族だろうと、一定の年数が来ると退職となる。その後は。

ジーは製品として欠陥品となってから施設に入れられて、人権取得後からCPDに入隊することばかり目標にしてきた。だから女であるということを捨てることにした。生殖機関も男のものに取り替え、思考も男のものに変えた。自分が女であることに違和感があったからだ。

だがこの先を考えた時、ネクストはこうして手入れして役割を与えられている。でも自分はCPDをでたらどこに行けばいいのか。

そんな考えが脳内を渦巻いていた時、インプラントを通して通信が入った。

「バグを見つけたわ」

アイの声は同時に位置情報も脳内に送ってきた。

ジーはアンドロイドの脚力で位置情報の場所へ向かった。ネクストでは現実世界の肉体情報が仮想現実でも反映される。

石畳を一直線に向かった先は取り壊されている建物の中だった。すでに他の全員が集まって、バグをみていた。

黒々としたその粘液の柱は、タールのように木製の床から溢れ出ているようだった。

「今までみたことのないバグね」

アイがサイボーグの両腕を腰にあてがい、首をかしげた。

ドライガがその間に眼でバグをスキャンした。答えはすぐに出た。

「確かにバグはバグなんだが今まで検知されたことのないタイプだ」

ジーもこんなバグは見たことなかった。

通常バグは仮想現実内部に起こった故障箇所である。それは有害なものではないのだが、レジスタンス、テロリストが仮想現実を外部から破壊工作している痕跡であったり、テロ行為の前触れだったりする可能性もあるので、注意が必要なのだがこればかりは、全員が首を傾げた。

「とりあえず管理局に情報を提出しておく。俺たちじゃどうにもできない」

ジーが即座にインプラント経由でネクストを管理する管理局へ情報を送信した。

その矢先、黒い液体は突如、倍の大きさに伸び上がった。

全員がその場を立ち退き、後ろに素早く避難すると、急激に液体は伸びた状態から知人でいき、床の中に消えていった。

何が起こったのか分からないでいる面々の中、一番先に動いたジーは、バグがあった箇所へ床を蹴って近づき、穴の中を覗き込む。

土がそこにはあるのだがジーはなにか嫌な予感がした。

すぐにインプラントを遠し管理局にアクセス、ネクストの他の階層に同様のバグが発生してないかチェックした。

ネクストは誰もがアクセスできる表層部分、つまり今ジーたちがいる場所と、アクセス許可が必要なデータバンク深層階と、CPDでも立ち入ることが危険とされるダークネスの三層に分かれていた。

ジーの問いかけに管理局はすぐに答えを定時した。深層階にさっきと同様のバグが発生したという。

この情報は全員に共有された。

「そんなバカな話があるか。バグが動いたってのか」

長年、CPDにいるフォイが口ひげの奥から叫んだ。

第10話-5へ続く

5

ジーたちCPD128課は深層階へ転送した。

仮想空間ネクストには、表面の一般人が入ることのできる階層の下に、許可、特別なインプラントプロセスを使った方法でしか入れない階層があり、CPDは許可があるので入ることは可能だ。

そこの階層は海のような水面が波一つなく広がる視覚情報で構成された階層であった。

海岸線に立ち、水平線を見るジーは、その足元の砂の感触に、違和感を感じた。

元々この階層には湖面しかなく、その水滴1つひとつが情報であり、水という視覚情報で、データバンクの巨大さをネクストは表していたのだが、いつの頃からかそこに海岸線が作られていた。もちろん管理局によるものではない。違法者たちがネクストをいじって、無理やり可視化した海岸線なのである。

「またデカくなってるな」

ジーが砂浜を踏みしめて呟く。

「管理局やCPDの眼をかいくぐって、こんなにしちゃって」

アイが大きな身体を屈めて砂を見ながら言う。

彼ら6人のアバターが立つネクサスの深部には、ハッカーや許可を得ないで入ってくる連中がいる。そのテクニックにより、ネクサスは非公式に拡大している。その1つがこの砂浜というわけである。

砂場から少し離れた場所にジーが視線を移すと、サイボーグや人間、異星人らしき連中のアバターが露天の小屋を並べ、ホログラムのすだれなどで客を引いていた。

非合法ビジネス者の集団である。

表層、つまりネクサスの上の階層では、非合法なものは売買できない。法律や管理局、CPD、その他の機関が眼をひらせているからだ。

だが1つ下に降りれば、そこは武器、薬物、マネーロンダリング。なんでもありの、法の届かない世界となり、ジたちが姿を見せれば、今、目の前で起こっているように、オレンジ色の柱を残して、ネクストから消える。

不正アクセスたがらあとを追うこともできない。

取締はイタチごっこだった。

闇の売人たちが次々、消えていくのを見ていたジーに、フォイが声をかけた。

「ぐずぐずしてねぇで、行くぞ」

一行は二手に別れた。

非合法に拡張する浜辺を調べる班と水面を調べる班に。

ジーは水面の方に入った。

水面を調べると言っても水の中に入る訳ではない。水はデータの塊。触れたら破壊してしまう。そのため、調査は水面の上を、浮遊するように歩きながら、バグを探した。

第10話-6へ続く

6

水面の上を浮遊するように歩くジー。

データバンクには、惑星全域の都市が蓄積するデータのみならず、恒星系、銀河、宇宙全域、その外側にある別の数多の宇宙のデータが凝縮されていた。

だからここのデータが破損した時、どこかの宇宙の企業が破産するかもしれないのだ。

そうした危険をはらみながらも、ジーはバグを探す。

周囲にはデータを管理するプログラムの姿があった。

浮遊する金属のドローンに見えるが、それはインプラントに送られてくる視覚情報であり、本来はただのバグや破損を探して、常にデータバンクの中を走り回っていられるプログラムにすぎない。

その数は見渡す限りの水面の上を、無数に飛び回っていた。

これが彼らの役目。プログラムの役割は、なくなったとき、そのプログラムは失われる。死だ。

自分の死はいつなのか?

ジーはそんなことを思いつつ水面を見下ろしていた。バグがどこかにないかを探る、造られた者の視線で。

「ちょっと来てくれ」

インプラントを通して脳内に声が響いた。

フォイの野太い声色が異変を物語っていた。

ジーは水面の上に浮遊する足を、常人よりも素早く動かし、砂浜へ向かう。フォイの位置は、インプラントですぐに認知できた。

砂浜には全員がすでに集まっており、ジーがその輪に顔を並べると、砂浜に1つの遺体がゴミのように捨てられていた。

瞬時に違法者の遺体か、とも思ったのだが違法者たちはずる賢い。遺体という自らに繋がる証拠をその場に残すことはなく、身も透明として管理局が処理するはずだ。

その考えは全員が一致したらしく、

「遺体のインプラント信号を追跡してちょうだい」

すぐにアイがCPD本部へ報告、管理局を通して手続きが瞬間に行われ、遺体のインプラント信号を追跡した。

「バクの情報は各課へ。俺たちはまずこの遺体を調べる」

こういう場合のマニュアルはすでな用意されている。すぐに全員のインプラントにAIの上司から、フォイが口にしたことと同じ命令が行き渡った。

複数の光の柱がその場に現れ、全員が現実世界へと戻っていった。

遺体も同時にインプラント信号をもとに遺体が回収された。

第10話‐7へ続く

7

無機質なジーたちのオフィスに第128課の面々が顔を揃え、部屋の中央にホログラムよりもリアルな巨大な顔が浮き上がっていた。

「電脳警察の調査から、名前はビルティー・ロウ。年齢は38歳。ネクサスでアパレル関係の仕事に勤務している。勤務態度は至って良好。近所付き合いも良好で、カイファル都市に在住。保険も税金の滞納もなく、借金もなし」

すでにこの情報はインプラントで脳内に入っていた。

それをいちいちAIの課長は口にした。

「というのが表向きの情報で、本当のところは?」

腕組みしたジーが無機質な継ぎ目のない壁に、腕組みして持たれかかり、課長を見やった。今の時代、どんなふうにも情報は改ざんできる。

「彼は日常生活の裏でレジスタンス行為、反委員会派のようです」

すると被害者の大きな顔の横に、2人の影が浮き出た。

「深層階で遺体のんぞ見つけやがって。こちとらぁ忙しんだ、仕事増やすんじゃねえ」

革のジャケットの下に巨大だ筋肉。大男の電脳警察はがホログラムで出てきてそうそう、眼球がすべて赤いサイボーグの眼で、CPDの面々を睨みつけた。

いつものことだ。そういった雰囲気で、ジーは電脳警察の大男の横、色が人間のそれではない白い顔に、エナメル質の髪の毛の、見るからにサイボーグの女性へ問いかけた。

「現場の様子は?」

彼女が瞬きすると、全員のインプラントを通して、その場に現実世界の被害者の部屋が現れた。

全員がその場にいる感覚になる。ホログラムと違い、脳への電気信号で、手に取った物の感触もある。

部屋は鉄板打ちっぱなしの、貧民街の1室で、所々が錆びており、部屋もゴミで溢れていた。

被害者の遺体発見状態のままの現場には、もちろん遺体がそのままにされていた。

ゴミの上に横たわったスキンヘッド男は、鼻から血が溢れ、後頭部の外部ジャックに接続された太い幾本ものケーブルの手なぎ目が、黒く焦げてスキンヘッドの皮膚が火傷を起こしていた。

「この感じじゃ、ネクスト専属の兵隊みたいね」

ゴツゴツとした顎に指先を当て、アイは遺体を見下ろした。

レジスタンスにも様々な派閥、考えがある。ネクストを否定するレジスタンスから、現実とネクスト両方を否定し、ハイテク化する世界を否定する派閥。すべてを統括する、国家の代わりを補う委員会を否定する派閥。

さらにその末端まで辿れば、実に多くのレジスタンスが宇宙には存在する。

もちろん弁論での反対を訴えるレジスタンスもいるが、大半が武力革命を訴え、過激なテロ行為に走る。

委員会否定派のレジスタンスの中には、ネクサスに意識を没入したまま、現実世界の肉体をほとんど捨てた形で、テロ行為を行う、こういった過激な行動も行っていた。

「インプラントは並のレジスタンス同様、高性能防御処置が施されていたようですし、自身の居場所が分からないよう、違法改造の痕跡もありました」

電脳警察の、人間らしからぬ女が、一定の声色で報告した。

「それを破って電脳を破壊した。誰でもできることじゃないな」

ジーがスキンヘッドの遺体を見下ろして、聞こえるか聞こえないかの声で、口の中で呟いた。

AIの上司は自らの部下と電脳警察殺人課の刑事の双方を見て、

「我々はレジスタンスの活動形跡を追いかけます。電脳警察は殺人事件の方をお願いします」

全員にこれからの操作方針を伝えた。

瞬間、被害者の部屋から無機質な第128課のオフィスに、風景は戻った。

「これ以上、余計な仕事、増やすんじゃねぇぞ」

捨てるように大男の刑事が言い、2人の電脳警察は全員のインプラントから姿を消した。

「それじゃあやりましょうかね」

アイが相変わらずな様子で言った。

それぞれが仕事に取り掛かろうとしていたとき、ジーのインプラントには数秒前から連絡が入っており、彼の眼球にだけ見える映像が映し出されていた。

シスターからの連絡であった。

第10話‐8へ続く

8

シスター、イー・ナイアから連絡があるのはいつものことなのだが、この日の彼女は少し様子が違っている。

「いつもごめんなさい。ジー、あなたにしか言えなくて」

くぐもったシスターの表情がジーの眼球に映る。もちろん彼の視覚にしか、彼女の姿は見えない。

仕事に取り掛かった仲間の眼を気にし、ジーはロッカー室に入っていく。

インプラントを介して、会話は口に出さずに脳内で行われた。

「また捜査か?」

「違うの。実は少し気になる子がいて」

そう、彼女はいつも子供のことしか考えない。ジーはいつも理解している。彼女がこういう表情がをするのは、貧困に窮する子どもたちがの事だと。

「俺が動くか?」

「あなたの立場もあるから、相談しようか迷ったんだけど、その子、家に放置されたままで、監禁状態に近いのよ」

よくあることだ、と心中でジーは軽く呟いた。

この世界には子供を放置する親がいる。子供を作り、産む。宇宙全域、また別の宇宙でもそうだが委員会はそれらを管理する機関。子供を産むところまでは委員会の下部組織が資金援助してくれる。が、その先は親の責任になる。貧富の差はどこの惑星、地域にもあり、特にその影響を直接的に受けるのは、どこの宇宙、どこの惑星、どこの地域でも子供なのだ。だから委員会も支援をする。育てられない親からは、子供を引き取って施設に預ける。だがその施設の数が今や足りていない。

ジーは常々、宗教の弾圧に力を入れるのであれば、子供を育てることに力を入れるべきだと。

「すまない、今は忙しくてそっちへは行けない」

インプラントから眼球に映るイーの顔は曇った。

「ごめんなさい、忙しいのに。わたし1人で行ってみるわ」

不安げな笑顔。彼女は嘘をつくのが下手だ。いつもそう。それに彼は黙っていられなかった。

少しジーは黙っていたが、

「ちょっと待て。少し時間をもらって行くから、1人では絶対に行くな」

そう言うとインプラントの通話を切り、ジーはロッカー室を出て近くに居たライカンに、

「少し出てくる。何か進展があったらすぐに連絡してくれ」

そういうと再びロッカー室に戻るとレザーの上着を着て、オフィスを飛び出していった。

第10話-9へ続く

9

スモッグで常にネオンが反射する上空を、ジーは飛行車で移動していた。横にはイーが乗っている。

強い酸性雨を避けるために展開されたエネルギーシールドのドームが相変わらず空を多い、雨粒がそれにあたっていた。巨大換気システムが都市の湿度を下げようと常に稼働している。が、シールドに覆われた都市の湿度は常に高く、こうしてスモッグが巨大広告で覆われた超高層ビル群の上部を隠していた。

ハンドルを握るジーは無口だがイーは軽く微笑んでいる。どこか楽しげな顔だ。

「たまにはメイクしてみれば? ジーはきれいな顔してるんだから」

そういうシスターも色白の顔にメイクをする習慣はない。

「やめてくれ。俺はもう男なんだから」

あからさまに不機嫌に言うジーは、眉間を狭める。しかしその肉体の胸部には女性の膨らみがあった。

「ごめんなさい。出会ったばかりの時は女性だったし、ずっと女性として接してきたから」

そういうとイーは苦い笑みを浮かべ、運転するジーの横顔を見た。

「不思議ね。10歳の時、両親の交通事故で身寄りがなくて施設に預けられた日に、貴女も会社から不良品として施設に預けられた。ロボット、アンドロイド、サイボーグにも人権がある世界だから、貴女は一個の個人として認められていた。初めて貴女を見た時、わたし、すごく綺麗な人だと思ったのよ」

懐かしむようにイーが言うと、ジーも初めて出会った日のことを思い返した。

生きる上で最低限の記憶がインプットされていたものの、まだ自我というものを自身の中になかったジーにとって、産まれてすぐに企業から預けられた施設がすべての世界であり、そこで知り合った人々が人間という存在になっていた。

そこで出会ったイーの成長をジーはずっと見てきた。彼女が16歳の時にシスターという、委員会憲章上、曖昧な仕事を選ぶ日に施設を出ていくまでずっと、6年間、見てきた。シスターになってからもずっと彼女を見てきて男という人格になってからもそれは変わっていない。

だから覚えている。初めて会った日に、恥ずかしがっていたイーの幼い顔を。

「女でも男でも人格を選ぶにはどっちでも良かった。ただ仕事の関係で男の方が優位性があると感じたから、人格と体を男に変えたまでのことだ。いつまでも女である扱いは、あまり好きじゃない」

遠慮のないジーのいつもの様子にシスターは少し笑った。

「男性になっても貴女は変わらないわね。ジーはジーよ。いつもわたしを助けてくれる」

そういった時、車両は低空飛行に入り、中心街から随分と離れた旧市街地、いわゆる貧民街に入っていった。

車両は取り壊し工事が行われたはいいがそのまま放置されている、マンションの前に着陸した。

身体にまとわりつくような、高湿度の中、2人が下車すると、早くも旧市街に住み着く、表の世界を捨てた連中が彼らに目をつけていた。

マンションから数メートル先の、壊れた金網で囲まれた、元はバスケットコートだった場所にたむろする、その連中は、身体を違法改造しているのが直ぐに分かるほど、粗末なサイボーグ義手や義足をつけ、中には眼に埋め込んだゴーグルが顔の皮膚となじまないらしく、化膿している者もいた。

衣服はボロ布のような破れたスーツを着ている。限らかに彼らには不相応な格好であり、盗んだものなのは明白だ。

土管や転がったドラム缶に腰掛けていた若者たちは、2人を見ると、別世界からの訪問者なのを見て、ニタニタと笑いながら近づいてきた。

「まずは害虫駆除だ」

インプラントでシスターに言う。それは車の中に戻れという意味もあったのだが、シスターはそれを汲み取らなかったらしく、若者たちを見つめていた。

腕でシスターを車両の方へ押しやると、元のバスケットコートだけではない。工事がそのままに放置されたマンションから。瓦礫が積まれた空き地から。廃車が放置された廃車置き場から、あらゆる種族の、違法改造が施された連中が這い出てきた、

ジリジリと忍び寄るすごい数の連中は、明らかに女に飢えているという感じがある。

足が触手でできております、上半身がサイボーグというより鉄くずを貼り付けたようなコルトリアンが、一番最初にジーに向かって触手を伸ばしてきた。

人間で言えば足を頬に伸ばしてきたやうな、無礼な行為である。

もちろんこれをジーが許すはずもなく、素早く上着の内側に腕を滑り込ませると、GK‐6を抜き、トリガーを引いた。

鋭く尖った先端が八方に開口するGK‐6は、プラズマを放出し、青い閃光がコルトリアンの触手を撃ち抜いた。

紫色の鮮血が飛び散り、コルトリアンは悶え苦しみ、人間には解らない唸り声を発する。

たじろぐガラの悪い連中に、ジーは叫んだ。

「CDP職員への公務妨害容疑で、貴様らを逮捕する」

そういうとすでにインブランドで、この地域を管轄とする電脳警察に通報はしていたジー。

その調べを受け、上空から無数の電脳警察車両が降りてくるのが見えた。

銃をホルスターに戻すと、ジーは上空からゆっくりと警告ランプを明滅させ、降りていくる電脳警察の車両群を一瞥すると、シスターの腕を強引に掴み、足早にその場を離れた。

ガラの悪い連中も逃げようと、蜘蛛の子のように散り散りになろうとしたが、全員が身体が金縛りにでもあったように動けなくなっていた。

電脳警察の権限において、彼等のインプラントは拘束状態、つまり強制ハッキングを受け、脳神経がインプラント経由で完全に他人に制御され、肉体が動かなくなっていたのだ。

シスターはこの状況を、心臓の鼓動が上昇するのを感じながら見て、インプラント化の現実の残酷さを見た気がした。

しかしとどまることは許されず、ジーに連れられ、その場から立ち去った。

第10話‐10へ続く

10

「お父さん、ご飯こぼさないでよ」

少女は微笑みながら父親がスクランブルエッグをフォークからこぼすのをのがとがめる。

「もうお父さんったら、子供みたいね」

お父さんと対面する母親が笑う。

それを見て少女チャムも微笑み、シリアルを口に頬張った。

「そんなに急いで食べると、喉につまらせるわよ。ほら、口にミルクが付いてるわよ」

そう言って綺麗な母親の手が少女に伸びる。しかし腕は彼女の小さな頭を通り抜けていく。

両親はホログラムだったのだ。

少女はそこで現実に戻されたのか、ホログラムのスイッチをオフにして、現実の部屋に戻った。

錆びついた壁と天井。足の踏み場もないゴミに溢れた床。食べ物の食べ残しには虫がわいている。

人間に姿が限りなく近いグドリアンは、うなじに複数の縦に並んだ鰓呼吸がある。それだけが人間と違う特徴である。

グドリアンの彼女は、いったい何日、身体を洗っていないのか、茶色い伸びっぱなしの髪の毛は油でかたまっていた。10歳の小さな身体には汚れもついている。が、彼女は気にする様子もなく、食べかけのシリアルをそのままに、口についたミルクを無造作に汚れた服の袖で拭った。

小さな部屋にある玄関と対面にある大きな窓から、貧民街の様子を横目で見ながら壁にもたれかかり、玄関の横にある鏡を見つめた。小さい洗面所には歯ブラシがあるが、カビが生えていた。

鏡をずっと見つめるチャム。すると鏡が不思議と波打ち始めたのだ。本来は硬いはずの、変哲もない鏡が彼女に睨まれたことで、何かが変化したうように波打つ。

それは次第に大きくなっていく。

と、金属の錆びたドアが押し開けられた。それに気を取られたチャムが視線をずらすと、鏡は一瞬でもとの鏡に戻った。

部屋に入ってきたのは2人の男である。

1人は人間の姿をしているがやはり首の後ろに鰓呼吸が並ぶ。

もう1人は全身が毛むくじゃらで、ガニ股の足が4本あるジャクニスタン人だ。

「計画がバレたのか?」

ジャクニスタン人が独特の意味がわからない言語でしゃべる。それでもインプラントが脳内で翻訳してくれる。

チャムの父、メド・パラは首を横に振った。

「あれはたむろするガキどもを連行するために来ただけだ。計画は順調に進んでいる。委員会も俺たちの動くは把握してないしな。今回は成功するさ」

そういって笑うと、部屋のゴミを踏みながら、部屋の奥にある錆びついたクローゼットをこじ開け、複数の武器の中から、自分用のライフルと、ジャクニスタン人用のプロトンレーザー砲を持ち出した。

「集合地点に急ごう」

メドがそういうとジャクニスタン人が今の様子の一部始終を見ていたチャムに、瞳が縦長の3つの眼を向けた。

「お前のガキはどうするんだ?」

「どうもしないさ。出てった女が勝手に置いていったガキだ。金は渡してあるし、好きに生きるさ」

「始末するか」

大義のために情報が漏れることを恐れたジャクニスタン人が言うが、メドは娘を一瞥して首を横に降った。

「ほっとけ。誰かが気づいて面倒みるだろう。もうガキにかまってる時間はない。決行日は近いんだ」

その時、2人のインプラントに声が響いた。それは建物の入り口で見張りをしていた仲間からのものだった。

「CPDのヤツがこっちに向かってくる」

ハッとして顔を見合わせた2人は、慌てて武器を抱え部屋を出ていった。

チャムは心中でつぶやいた。

「とうとう独りになっちゃった」

10話-11へ続く

11

貧民街の破けたポスターがはられたコンクリートの通路を歩くジーとイーは足早に進む。彼女は電脳警察と掛かんることを嫌うからだ。

孤児というのは多かれ、少なかれ差別を受ける。増してやインプラントは脳内にはあるものの、身体は生身。そうした人間は少なく、差別の対象とされることもよくある。

それは警察からも同じことであり、不良警官の絡みなどよくあることだ。

「驚いちゃった、ジーがあんなことするなんて」

暴力的なところを見たことのないシスターは、今も高鳴る胸に手を当てた。

「CPDじゃ当たり前だ。自分の身を守るのに、躊躇なんかしてられない」

特別なことでないように言うと、周囲を見回す。旧市街は非合法手術によってサイボーグ化した犯罪者の巣窟である。にも言わずに撃たれても、不思議ではない。

「もう戻るつもりはないの?」

イーの質問の意味が分からず、ジーは彼女をみやった。

「危険とは無縁で、当たり前に生活して、当たり前に1日を終える。命のやり取り、犯罪者とは無縁の生活。ジーは美人さんだったから、モデルさんなんか向いてると思ってた」

ちょっと恥ずかしい顔でシスターは言う。それは彼女の願望でもあった。

「いつまでこうしていられるかは分からない。不良品として作られた俺は、人権が与えられることによって、廃棄されず、こうして役割を与えられた。しかしいつも考える。俺はこの仕事を失ったら、不良品となったら、どこに行けばいいのか」

シスターは立ち止まり、ジーの前に立った。

「貴方は不良品じゃない! わたしと暮らしましょうよ。子どもたちを助けて、神様を信じて」

少しうつむいてから、少し顔を赤らめて、

「わたしね、ジーをずっと――」

と彼女が言いかけた刹那、銀色の青いラインがいくつも入った、ソフトボールサイズの、プラズマ爆弾が2人の足元に転がってきた。

何もわからないイーを抱え、ジーは作られた者の筋力でその場から飛び跳ねた。

直後、青白い光が明滅し、コンクリートの壁を吹き飛ばし、黒煙が広がった。

地面に倒れ込んだ2人。ジーはすぐさま立ち上がると、先端の尖った銃を抜き払い、周囲を見回した。

するとライフルを構えた数名の男たちが、容赦なく乱射してきた。

まだ倒れているイーの腕を掴み、銃弾の中をジーは生身の彼女を守りながら、古びた木戸を蹴破り、廃墟へなだれ込んだ。

入り口を入ってすぐのところに、コンクリートの部屋があり、そこへイーを入れた。部屋の中には電気コードが散らばっていた。

「ここを動くな」

イーに口で伝えたあとすぐ、インプラントで仲間たちに連絡した。間違いなく襲撃してきたのはレジスタンスだと、ジーはインプラントによるハッキングで、乱射してきた男の1人から、すでに情報をハックしていた。

銃弾を構えたジーは、再びなだれ込んできた入り口から転がるように飛び出していき、取り壊し中の建物の残ったコンクリートの柱の裏に隠れた。

プラズマの弾丸は容赦なく柱を砕いて、鉄の骨組みを顕にしていく。

ジーは一瞬だけその弾丸のすきに顔を出し、眼球で敵の数をスキャン、ついでに熱探知モードに切り替えた。

敵の数は10人程度。サイボーグ化の反応が複数人から探知できる。武器は大型ライフルを装備、プラズマ手榴弾も探知できた。

認識して瞬間、複数の方向から手榴弾が投げつけられる。

ジーは柱からコンクリートの壁の裏側へと飛び移り、転がった直後、尖った先端の重心を開き、プラズマを複数人に放った。

反応が3つ消え、命中したことが熱反応で明らかになる。

インプラント経由でフィウに連絡するが、フィウはまだ時間がかかるとの答えだった。

ジーは銃をホルスターに戻すと、銃弾の嵐の中に飛び出し、地面を蹴った。

第10話-12へ続く

12

常人離れした脚力は、ジーの重たい肉体を空中に飛翔させた。

急な動きについていけないレジスタンスたちが照準を迷っている内に、ジーは着地した。そこは敵の真っ只中だった。

無表情のジーは着地と同時に、拳を突きだす。それは銃と共にレジスタンスの屈強な大男の強化外骨格を粉砕し、コンクリートの壁に叩きつけた。

続けざまに近くにいたサイボーグの腕を持つ巨漢を掴み、関節をちぎり抜くと、それで男を殴りつけ、倒した。

これにレジスタンスは、ライフルを剣に変更し、斬りつけてきた。

だが、ジーは紙の差で刃をすり抜けると、膝で男の腹部に衝撃を与え、前に苦悶で曲がった身体を上から、かかとを叩きつけた。

2人がさらに襲ってきたが、ジーは空中に跳ね上がり、身体をねじり、その勢いで2人の頭を蹴り飛ばし、のしてしまった。

構えたまま周囲を見回すと、まだ銃口をジーに向けているレジスタンスたちの姿がある。

ジャケットに腕を突っ込み銃を抜こうとしたジーは、次の瞬間、空気を斬る一閃の音が聞こえ、反射的にその場を飛びのいた。

そこには刀を突き出し、全身を強壮アーマーで包んだメド・パラが、殺意むき出しに立っていた。

首筋の複数のエラが開口して空気を吸う音がしていた。

刀を柳の構えに持ち変えるとメド。

対峙するジーは軽く拳を構え、戦うたいせいに入る。

第10-13へ続く

13

刀を構えながらジリ、ジリッとジーにプレッシャーをかけるメド。

銃を抜くことも考えたが懐に手を入れた瞬間、すきができると考え、ジーは身体ようなメドのプレッシャーに後ろへ退くことしかできない。

インプラントでネクサス経由でレジスタンスのインプラントにハックしようとするも、この目の前の男の頭脳はプロテクトが高度で、CPDのジーですらも、入り込むことができなかった。

このまま懐に入り込み、刀を振り落とすしかない、と構えを変えたジー。

その時、空中に無数の浮遊車両が見えた。

CPDの応援部隊だ。

一瞬で劣勢を感じ取ったレジスタンスたちは、姿を消えていく。

メドも舌打ちして刀を納刀すると、ジーの目の前でモザイクになるように肉体が消えていった。

これにジーは怪訝な顔をする。すぐさまインプラントで仲間に連絡する。

「レジスタンスはオールインを使う。繰り返す。レジスタンスはオールインを使う」

警告した刹那、コンクリートの地面が揺れ、モザイクの巨大な塊が廃墟の中に現れ、そこに巨大なまるで鋼鉄の玉ねぎをくっつけたような巨人が現れた。

全長は30メートルは超えており、右手には棍棒を、左手には斧を持ち、赤い丸い目はターゲットを今着陸しようとしているCPDの浮遊車両にさだめていた。

オートマタ。ここ20年、サイボーグ、アンドロイド、金属組織生命体の技術は確実に進歩を続け、拡散し続けていた。

それと同時にオートマタと呼ばれる人型ロボットが世界中に広がり、富裕層は家庭に複数台、所有して私生活の補助をさせていた。

またAIをインプットしたオートマタは要職につき、CPDの課長もその例である。

ジーのまえに現れたこの巨人もまたオートマタであり、しかも戦闘用に大幅に改造されていた。

巨大オートマタは、棍棒を振り上げると、横凪に浮遊車両を叩き落とした。

地面に落とされるすんでで部隊を率いるライカンとアイが飛び降り、複数の強化アーマーを装着し、プラズマライフルを装備、ゴーグルを装着した部隊員も複数、飛び取りた。

車両が地面に落下し、爆発を起こした。

ジーはこの様子を見つつ、インプラントで支援するトライガ、フォイに逃げたレジスタンス追跡と、オートマタハッキングを頼むと、銃を抜いた。

彼はこの時、イーが危険な状態にあることに気づいた。

しかしオートマタは斧を振り上げ、ライカン、アイへと振り下ろす。

部隊員はライフルを乱射していたが、装甲はプラズマを弾き返す。

ジーは壁から飛び出し、イーを逃した廃墟へ走った。

第10話-14へ続く

14

少女チャムは、父親が出ていって数分、2週間ぶりに顔を合わせた父親は、自分を気遣わない姿と、食料がなくなったことに、白昼夢を見ているようにヨロリ、ヨロリと部屋から出ていく。

その時、外で大きな爆発音が聞こえた。でも、少女は父親を求め、階段をゆらゆらと降りていく。

踊り場から見える風景は、巨大な玉ねぎを重ねたような巨人が、黒いアーマーを着けた人々と戦っているのが見えていた。

あの中にお父さんがいる……。

そんな気がして、チャムは階段をなんとか降りきると、まさしく戦闘が行われている只中に歩み出ていった。

しかしこの戦闘を見ている少女の眼には、なにもかもがぼやけて見えていた。空腹なのかもしれないが生まれながらに、彼女には世界が違った風景に見えていた。何もかもが違和感に溢れ、ぼやけ、人は粒子の塊、建物もぼやけて鈍く光っている。

その中でも父親だけの姿はしっかりと人として認識できており、彼こそが彼女の世界の中でただ1人の人間だった。

チャムが戦闘のさなかに入ってく。

ライカンは金属細胞の全身から陽子エネルギーを常に放射した状態でオートマタを殴りつける。通常の打撃とは違い、陽子をまとった拳は玉ねぎ頭を大きくへこませた。

アイは持参した個人所持の小型陽電子砲を叩き落された浮遊車両から探し出し、オートマタへトリガーを一つ引くだけで、露出したシリンダーが回転をはじめ、無数に乱射した。

たった2人のサイボーグが暴れているだけで、そこはもはや戦場と化していた。

この中に少女が入っていくのである。ライカン、アイは攻撃の手を止め、背筋を氷が走った思いになった。

だが自動型オートマタは遠慮がない。棍棒を空中で回すとそのまま地上へ高速で振り下ろした。

アイがキャッと叫ぶ。

そこへジーが飛び込んできて、チャムを抱え上げ、地面を蹴って安全な場所へと着地した。

そして振り向きざまに銃を抜き払うと、銃のリミッターを解除し、トリガーを引いた。

鋭角の先端が開口し、プラズマの巨大な球体が凄まじい衝撃で放射され、オートマタの上半身をえぐるように吹き飛ばしたのだった。

この衝撃に耐えられる人間はいない。生半可なサイボーグ技術でも故障しただろう。それをジーは耐えたのである。

熱を持った赤い銃の先端が閉じると、ゆっくりとジーは銃を下に下げ、身体に力を入れていたのを、口から吐き出すように、ふーっと息を吐きだした。

「無事だったので、チャムちゃん」

廃墟の中に隠れていたイーが、コンクリートの粉を被ってはいるが無事な様子でチャムへ駆け寄り、小さな身体を抱きしめた。

ジーは自分のことを考えないイーの献身に眉をひそめながら、軽く笑った。

その時、故障して動かないオートマタの足元を動く人影を、スキャンモードにしていたジーのインプラントが感知、銃口をそちらへ向けると、さっきの刀と強化アーマーを装着した男が逃げていくのが見えた。

エネルギー充電に時間がかかると判断したジーは銃を投げ捨て、インプラント経由で仲間たちにイーと少女の保護、電脳警察への支援連絡を頼むと、瓦礫の中を追跡が始まった。

第10話⁻15へ続く

15

旧市街の戦闘で多くの貧民街生活者が外へ出てきていた。

メドはその中を強引にアーマーの力でかき分けて逃げた。

レジスタンスを追いかけるジーは、逃げているレジスタンスのインプラントと位置情報が完全にブロックされているため、原始的な目視と眼球の追跡モードを駆使しながら、追跡を開始する。

錆びた鋼鉄とコンクリート。廃棄された建物、明滅する広告の街並みを駆け抜けるメドは、そのまま旧市街を抜けるつもりらしく、ゲートのほうへ向かっていた。

ジーも逃げるならば別のコロニー、衛星、惑星、恒星系、銀河、宇宙をつなげる転送ゲートに向かうだろうと予測し、別ルートでゲートへ向かった。

この世界は多元宇宙。人類は宇宙移民を開始し、実に多くの多種多様の種族と遭遇した。

その中には有効的な種族から戦闘的な種族、人間よりも劣っている種族もあり、そういった文明との遭遇と融合を繰り返し、今の文明がある。

仮想空間ネクサスが大きくなる一方で、多種族で外へ、つまり宇宙の外側という時空を研究していった。

それはワームホールを使用した、多元宇宙の移動を用意にし、今では仮想空間と共に多元宇宙へのネットワークも広がり続けていた。

ゲートは反重力物質で浮遊するリングで構築されております、その中心に光のトンネルが存在する。そこへ入る瞬間、インプラントで瞬時に移動場所を申請する。すると多元宇宙交通局に誰がどこへ移動したのか記録される。そして1つのゲートが目的地と繋がる。1つのゲートで申請1つであらゆるところへつながるのだ。

そのゲートが旧市街の端にある。ターミナルになっているその場所は、複数のリングが並び、錆びたドーム型の屋根がついているだけで、壁すらない。ほんとうに簡素なものである。

アーマーを腕のスイッチで身体から外し、身軽になったメドは、ゲートへ一直線に走った。

横から現れたジーは、指がメドの衣服をかすったが、のがしてしまい、メドはゲートの光に消えていった。

ジーはただちに交通局にインプラントで記録開示をCPDの権限で命令した。

すぐさまメドが7億パーセク離れた恒星系、第4惑星第18衛星のドーム型都市に移動したことがわかった。

ジーもすぐさま同じ場所への移動申請をして、ゲートへと飛び込んだ。

第10話-16へ続く

16

赤い空を覆うガラスのドーム。その中に人類の空気濃度と同じ気体が満ちており、都市が栄えていた。

都市といっても建物は粘土でたり、空中に浮いている塔が並んでいた。

塔の間を行き交うのは、タンパク質で構成された翼を持つ、人間型の種族よりも遥かに関節の多い空を飛ぶ種族、ビリアリタ人だ。

しかしそれ以外の種族も地上や空中を行き交っていた。

この衛星ノリューの大気は二酸化炭素が多く、生物が生存できない成分をしており、こうした都市がいくつも並び、地下通路で行き来が可能になっていた。

ゲートターミナルに飛び出したグドリアンのメド・パラは、首筋のヘラで空気を吸い込みながら、時空間トンネルの光の中から飛び出してきた。

ターミナルには、何億、数兆パーセク離れた惑星から訪れた、また別宇宙から来訪した数多の種族で賑わっていた。

メドはそれらの人混みをかき分け、ぶつかってドリシュアンの岩のような身体を倒して、騒ぎを起こしながら、次のゲートにつかう。

少し遅れCPDのジー・オーウェンがゲートを抜け、インプラントを通し、CPDの仲間、フォイにバックアップを頼んでいた。

「奴のインプラントは追跡できん。代わりに生体反応を送る。これで捕まえろ」

インプラントに入ってきた生体識別信号を眼球に反映させると、赤いマーカーが人混みの中に現れた。

鋼鉄の床を蹴り、ジーはレジスタンスを追跡した。

第10話-17へ続く

17

ジーの視界には赤いマーカーが明滅していた。それに向かって走って行く。

だがマーカーは次のゲートに入って行く。

「次はどこへ行った!」

走りながらインプラントでフォイに叫ぶ。

すぐさまフォイはターゲットの行き先を告げる。

「アツラヌ星系だ。惑星ギニス」

ジーもすぐにギニスへの申請を行いゲートへ飛び込んだ。

5000年の歳月、この砂の惑星では個体水素燃料が採掘されていた。しかし今では個体水素は枯渇し、最盛期には惑星全体に広がっていた採掘都市も、廃墟と化していた。

前の惑星から900億バーセク離れている惑星である。

ジーが飛び出すと砂嵐が吹き、ターミナルが半分以上、砂におおわれ、清掃ロボットが砂を掃除するという果てしない仕事をしていた。

人の影は少なかったが、確かにこの環境に適応した種族がここで働いていた。

砂嵐でもジーの視界はクリアで、赤いマーカーがを追う。

が、またしてもマーカーはゲートの中に消えていく。

フォイすかさず次の場所を指示した。それは別の宇宙空間の中心部宙域に位置する惑星である。

恒星はなく、常に暗闇で、そこに住むバイデリアンは、肥大した頭部、コウモリに似た翼の7本足の脊椎種族で、超音波ですべてを把握したいた。

暗闇に飛びどしたジーは、すぐそばに赤いマーカーがあった。レジスタンスは暗闇で視界が奪われているのは明白だった。

ジーがすまじい速度でレジスタンスに迫り、身体をひねらせ頭部へ蹴りを入れた。

だが赤いマーカーはモザイク状になり、姿を消した。

暗闇を空振りしたジーは、レジスタンスがオールインしたことを察し、舌打ちをしたのだった。

第10話-18へ続く

18

眠っている10歳の少女の身体には、複数の光が照射されていた。

ガラスの浮遊するカプセルに入れられた少女を、隣室で見ていたジーは、ホロスクリーンに映し出される彼女の身体状況を確認した。

同時にインプラントで脳へも少女の状態がすぐにインプットされた。

状態は栄養失調が激しく、10歳のグドリアンの平均体重よりも軽く、成長に弊害があるのはデータからも明らかだ。

「いやぁーね、こんなのって」

巨体にタンクトップ姿の愛は、両腕をサイボーグ化しているものを組み、不機嫌に身体を検査される少女を見つめていた。

「これが現実だよ。委員会は全宇宙の子供を保護して、施設におくる。しかし子供が自分から保護をもとめてくるなんて滅多いない。親は産まれた子供を、物として扱い、気分次第で食べ物を運んでくる。きっと彼女は幸運だった。イーが神様を説いてる子供達は幸運だ。あいつから食べ物をもらって、その日の命はつなげるからな。それもマルチバースで見てみろ。ほんの一部の子供達だけだ。ほとんどの子供は、委員会のシステムからこぼれ落ちている」

明らかに不機嫌になるジーを横目で見て、筋肉の胸を大きく落とし、やれやれと言いたげに首を振った。

「子供の貧困は問題だってわかってるけど、こうして目の前にしてみると、どう考えていいのか、これが優先すべきことなんじゃないのかって思っちゃう」

ため息混じりにアイが言うと、検査が終了したのか、光が消えて、カプセルがゆっくり降りてきて、ガラスの側面が広がる。そこへ人型のオートマタが気密性の高い検査室の壁が開き、入ってくると少女の身体の下に両腕を入れて、優しく抱き上げた。

鎮静剤で彼女はまだ眠っている。

オートマタは彼女をCPDの医務室に運んでいった。

「あの子、待ってるんでしょ? そろそろ電警も見逃してくれないんじゃない?」

アイの言葉に少し考えた様子で、ジーはオートマタのあとを追った。

第10話-19へ続く

19

「栄養剤を投与したから、栄養失調は改善するはずだ」

丸いクッションが浮かぶベッドの上に眠る少女チャム。その横でカノジョの小さい手を握っている、イー・メイアはジーの言葉に少しホッとした様子で頷いた。

そこに医療システムからさらなる検査結果がインプラントを通してジーの脳内に入ってきた。

それを知り、ジーは心中、驚きの顔をしていた。

長年の付き合いだからだろうか、何かを察知したように、イーはジーの顔を見た。

それに気づいた彼は、少し俯いて隠そうとしたが、

「健康状態は、回復するのよね?」

いつものことながら、イーに隠し事はできなあな、と言いたげに青を上げ、今届いた少女の情報を、ホログラムとして空中に表した。それは小さな彼女の脳のホログラムだった。

「健康状態は問題ない。このままだと数日後には回復するだろう。だけど脳をら見てくれ」

ホログラムの横に数値が提示された。

「脳波の状態は全ていおいて異常を検出している。この状態で生きていられる人間はいない」

口元をおさえ、イーはチャムの顔を見た。

「ただし例外もある。生まれながらにして、ごく少数だがこういった数値を検出する連中もいる」

そういうとジーは、取り乱すイーを落ち着かせるように、脳のホログラムを指差した。

グドリアンの脳は、人間のものと異なっており、脳が3つに分かれている。

「人の脳と同じでグドリアンの脳も通常は別れているはずなんだ。だがこの子の脳は大きな1つの塊になっている。通常、こうした脳で生きていくことはできない。でもいるんだよ、こうした脳を持った人々が。俺たちはこういう脳の持ち主を〘特異空間者〙と読んでいる」

第10話-20へ続く

20

「人はこうして3次元で物体を認識することができる。触ることもできるし、当たり前のようにそれを知っている。特異空間者っていうのは、その当たり前がないんだ。空間は俺たちが見ている世界とは違うし、人の顔も違う。だからって何かの病気というわけでもないんだ。この時代に原因不明の生体構造としてとらえられている」

説明するジーもうまく説明できず、頭を掻く。

「障害ならなんとか――」

懸命なイーの言葉にも、ジーは否定で首を振った。

「電脳化した人たちもいる。でもこれは不思議なことに脳をイジったところでなんとかなるというものでもないんだ。特異空間者は、謎なんだよ」

ジーがホログラムを消して、イーの肩に優しく手を乗せた刹那、微震が足元から突き上げてきた。

それと同時にジーのインプラントに警告が入る。

『施設内に不審者が侵入、武装を確認』

驚いた顔ですぐにジーは、イーの顔を見て、冷静さを保ったままの声で言った。

「彼女とここにいてくれ。絶対に部屋を出るな」

イーが何があったのかを問いかけたい顔をしていたが、彼は質問を一切受け付けず、早足でセラミック製の自動ドアを出て、全身サイボーグ化した、大型兵士が整列して移動しているのを見て、ホルスターから銃を抜いた。

「こんなの聞いたことねぇ。委員会直属の施設に殴り込みかけるなんてよ」

インプラントを通し、フォイが言ってきた。

「侵入した連中の詳細は」

「連中、システムにハックしやがった。今わかってる情報だと、同時に3箇所を爆発。武器庫、駐車場、正面から同時に侵入してきてる。装備はCK4、DNK。肉体はバイシャル社製の最新モデルだ」

バイシャル社。それはジーを生み出した企業だった。

第10話-21へ続く

21

CPD第128課の隊員たちは、それぞれ連絡を取って、襲撃者の情報を収集すると共に、各課がシステムの復旧、襲撃者進行阻止、襲撃者へのインプラントハックを同時進行で行っていた。

ジーはドライガと合流すると、正面エントランス方面へと向かった。

「武器もボディも最新鋭。レジスタンスにしちゃ、物騒だな」

ドライガは正面入口に向かうセラミックエレベーターの中で口走る。

「ここまでの武装で委員会施設を襲撃するなんて、レジスタンスにしても無理だろうな」

銃のエネルギー残量を確認しつつ、ジーが言い放った。

同時にエレベーターが到着し、セラミックのドアが波紋がりろがるように口を開いた。

と、エレベーター耐えに無数の遺体が転がっているのを見て、これはただ事でないことに気づき、ドライガは全身のサイボーグボディの出力を上げ、プラズマライフルを肩元に構え、飛び出した。

ジーは開くと同時に、その脚力で空中に跳ね上がると、瞬間的に敵の人数、武装などを認識した。

着陸すると、そこはエントランスの中央に配置された円柱の緑園の縁に、身体を沈めた。

ドライガがその横に敵を狙撃しながらよってきた。

防衛用オートマタと大型サイボーグの隊員たちが銃撃戦を繰り広げる中、ジーは声音では雑音で聞こえないことから、インプラントを通して脳内で2人は会話した。

「敵は部隊化されてる。戦闘プログラムが組み込まれてる。しかもかなり高度だ」

ジーが正面入口から殺到する襲撃部隊の動きから、彼は予測した。

強化ボディの上にセラミックアーマーを装着したその武装も、軍隊でなければ入手できない代物であった。

「早く解決しないと、電警、軍が動き出す。そうなったらうちのメンツは丸つぶれだ。ただでさえこんな派手に踏み込まれたんだ、この機に乗じる連中が動き出すだろうよ」

ドライガはこの事態が、いかに自分たちの組織を危うくしているのかを口にした。

どこの惑星で、宇宙だろうと、委員会内部で権力を掌握したがる者は多く、今回の事件をきっかけにCPDを管理する委員会のメンバーを糾弾する動き、さらには組織の大きな入れ替えや存続の意味を訴える者が現れても不思議ではなかった。

「まずは奴らの排除と、襲撃者の目的を突き止めるのが先決だ」

ジーは3体続けて襲撃者の頭部を撃ち抜いて言った。

そこへ駐車場方面へ向かったアイから、インプラントに連絡が入る。

「きりがないじゃない。どうすんのよ!」

と言いつつ幾人もの襲撃者を排除しているアイは、自らの施設内とは思えないほど派手に、陽電子キャノンを乱射していた。

同じくアイと共に駐車場で迎撃していたライカンも会話に参加する。

「課長とフォイが敵の分析を行っている。奴ら何か変だ」

陽電子を金属細胞の肉体に宿し、近接戦を仕掛けるライカンが冷静に言った。

ちょうどそこへ課長とフォイがアクセスしてきた。

「結論から言います。これは陽動だと思われます」

第10話-22へ続く

22

AIの課長は続けた。

「襲撃部隊のインプラントは高性能プロテクトによってハッキングは不可能な状態にあります。したがって現段階で明確に襲撃部隊の目的は判断しかねますが、行動を客観的、多角的に分析した結果、敵部隊は本部中枢へ侵入するために戦闘しているように見せかけ、その実は正面エリカ、駐車エリア、武器庫エリアで戦闘を行っているだけであり、進行する様子はありません」

課長の分析にフォイのしゃがれた声が付け加える。

「敵さんは俺たちを3つの場所に集めて何かを始めようって算段だ。メインシステムからは追い出したから、システムが目的じゃない」

武器庫で応戦しているフィウも会話に参加する。

ジャイアント人は鱗を逆立て、機関砲の砲座に座りプラズマを的確に当てながら、会話する。

「武器の奪還が目的ではないようだ。武器庫の方はいまだに武器を奪われてはいない」

武器庫を狙うならば、武器を奪うか戦力を低下させるために武器を破壊するのが常とう手段。

確かに課長の言う通りだ、誰もが思った。

これは他の隊員たち、各課も気づき始めており、応戦しながらも諜報戦で敵の目的を探る攻防を行われていた。

その目的は課長からもたらされた。

「ジー。今、320課から情報提供がありました。少数の侵入者が医療エリアに現れたそうです」

応戦していたジーの眼が見開かれ、ドライガに叫ぶ。

「ここは任せた」

ホルスターに銃を納め、プラズマ弾の雨の中を彼はドライガの静止も聞かず、エレベーターへ直行した。

「襲撃がなぜ今なのか。これまでなぜ襲撃が行われなかったのか。今日、何が違うのか。ジー。わかりますね」

課長の声がインプラントを通し、脳内に響き渡った。

第10話⁻23へ続く

23

爆発の振動が時折、壁や床を揺らす中、イー・ナイアは円盤型の反重力椅子に腰かけ、痩せたチャムの手を握りしめていた。

「大丈夫、大丈夫だから」

まるで光のようなその顔は、きっと起きていたならば少女を安心させただろうが、未だ彼女は眠っている。

その時、ドアが開いた。

CPDの誰かが入ってきたものと思い立ち上がったイーの前には、人型オートマタが立っていた。

通常、オートマタは人間の感情面を考慮して人の形に似せているものがおおいのだが、彼女の前に立つ3つの影は全身をスキンスーツでおおい、顔は幾何学的な図形をはめ込んだように凹凸で構成されていた。

「あの、なにかあったんですか?」

CPD関係者と思い込んでいるイーは、シスターのブーケを揺すって、3人に近づいていく。

すると彼女は何が起こったのか一瞬わからなかった。真ん中のオートマタが腕を振り上げた瞬間、意識を一瞬失い、気づいた時には頬の激しい痛みと口に広がる鉄の味。床に倒れ込んだ際の痛みが腰にあり、殴られた衝撃からか視界が少しぼやけていた。

平然と女性を殴り飛ばしたオートマタたちは、その足を浮遊ベッドで寝ているチャムのところへ運び、彼女の力ない身体を持ち上げた。

「ダメ、なにしてるのよ」

とっさにイーは叫んだ。自分を殴って少女を抱える。これは明らかな誘拐行為だ。彼女はまだ殴られた衝撃から意識が完全には回復していない中で、少女だけは守らなければと思った。

が、その時であった。オートマタに抱えられたチャムの眼がバッと開いた。すると彼女を抱えていたオートマタの身体が見えない鉄球にでも衝突されたように部屋の壁まで一気に吹き飛ばされた。

視界が次第に回復しているシスター、イーは空中に浮遊する少女の姿をはっきりと見た。

続けざまに少女は腕を振り上げる。と、今度は立っているオートマタ2体の身体が内部から弾けたように吹き飛び、人工血液が部屋中に飛び散りオートマタとしての機能を停止した。

壁際まで吹き飛ばされたオートマタが立ち上がったところに視線を少女が送ると、雑巾を絞るかのよにオートマタの身体は全身ねじれ、これもまた人工血液や内臓器官を撒き散らし、床に生ゴミのように崩れ落ちた。

3体の機能完全停止を確認したチャムは、体力を使い果たしたかのようにまたベッドを上に着陸すると、倒れ込んでしまった。

「チャムちゃん」

慌て駆け寄るイーは、頬の痣も口から糸のように流れる血も関係なく、ただ少女を守りたかった。

が、その想いは砕かれた。

彼女の身体はまたいても強い衝撃を受け意識を失ったのだ。今度は5体のオートマタが室内にすでに殺到していた。

イーの首元に衝撃を与え、意識を失わせたオートマタはそのまま無意識にチャムを抱え、医療室から足音もなく逃げ去っていった。

第10話-24へ続く

24

イー・ナイアが目覚めた時、彼女が一番安心する人の顔が目の前にあった。

「打撲だけで身体に異常はみられなかった。数日は痛みがあるだろうが、無事でなによりだ」

無愛想に言いながらも、心配しているのかベッドの横に鎮座していたジー・オーウェンは、乱れた彼女の前髪を指先でかき分けた。

「貴方は、大丈夫なの?」

自分の心配より人の心配か、と呆れた様子でジーがため息を漏らす。

「襲撃者は見事な手際で去ってった。施設内はめちゃくちゃだし組織としてのメンツも丸つぶれ。後処理は大変だがまあなんとか仲間も無事だ。ただあの子は行方不明だ」

「チャムちゃん」

思い出したように起き上がろうとした彼女を、強めの力でジーは肩を抑え込みベッドへ戻した。

「すまないがCPDの権限でインプラントに潜らせてもらった。何があったのか詳細が知りたくて、お前の視野記憶を見せてもらった。だから何が起こったかは言わなくてもわかる」

落ち着かせるようにジーは彼女の肩をさすりながら言う。

「あれだけ大規模な襲撃を行い、CPDの眼をそらしてまであの子を連れ去る。それだけが目的なのかは分からないけど、イーの見た光景が確かなら、あの子は異常だ。最新型のアンドロイドを触れもせずに破壊したんだからな」

それは目の前で目撃したイーが一番わかっていることであった。

「とにかく今は安静にしててくれ。あの子を連れ去った連中のことは調べている」

そういうと立ち上がり、彼は部屋をあとにした。

残されたイーは、白い天井をただ見つめ、自分は何をみたのか、あれは夢だったのか、と自分にただ問いかけるばかりだった。

第10話-25へ続く

25

CPDは総力を投じて襲撃部隊の情報を収集していた。

現実世界での事件は電脳警察が担当する決まりになっている。しかし介入を絶対に上層部は許さず、自分たちのメンツを保つため、内部だけで調査を行い、もちろん第128課も調査を実行していた。

「サンプルは山程あるから片っ端から調べてるが、こいつらはプラグラムされているだけで、情報なんぞもっちゃいない」

円柱のガラスに破壊された襲撃部隊のオートマタが固定され、フォイが人工の脳内を調べていた。

インプラントが設置された脳は、情報が詰まっている。人の脳は情報の塊だ。

しかしこのオートマタに情報などない。プログラムを入れられ、出荷されたようにプログラム以外は真っ白だった。

「誰がどんな目的でCPDを狙ったのか。何故、我々の施設を狙ったのか」

ライカンが腕を組んでスキャンされているオートマタを見つめた。

「購入者履歴は?」

購入者。つまりこのオートマタ部隊を組織した人物がいるはずだ、とドライガがフォイに聞く。

ホロスクリーンが空中に出現し、そこに文字の羅列が高速で流れる。

「購入したのは建設会社。バシュトラルシティの大手企業だが、本社に購入した記録はねぇ。そこで子会社まで調べたところ、この建設会社の子会社名義のダミー会社が見つかった。そこからたどって行ったら、200以上の企業を経由してボランティックにたどり着いた」

これには全員が眼を開いた。

それもそう。ボランティックとは委員会と癒着が疑われている軍需企業であり、闇の色が少し違う企業なのだ。

「委員会が自分たちの直属組織を?」

アイが太い首を傾げる。

「あるいはそう思わせたい人物がいる」

ジーは小さく呟いた。

その時、警報が全員のインプラントに入ってきた。

第10話-26へ続く

26

警報はマルチバース全宇宙のCPDへ向けられたものだった。

内容はネクサス内部での、かつてないバクの発生を警告するものだった。

「今度はなんなのよ」

アイが地団駄を踏む。

確かに施設襲撃の次はネクサスでのマルチバース規模のバク発生。

誰もがアイと同じ気持ちでいた。

「すぐにネクサスへ入ってください。各宇宙の管理局も対応していますが、対応しきれません。ネクスト自体が踏んていになっています」

課長からの命令がインプラントに入ってくる。

全員がネクサスへ入ろうと準備したその時、電脳警察の刑事2人が、全員の視覚に映し出された。

「てめぇら、なにか関係してんのか」

巨体の刑事が声を荒げる。

全員がなんのことなのか首を傾げたが、インプラントに電脳警察刑事が割り込んできた理由はすぐにわかった。

彼らがいる惑星を含め、あらゆる宇宙全域に警報が医院会から発令されていた。

それと同時にインプラントに映像が流入してきた。

それは惑星の複数の都市ドームの映像であり、都市の間、ネオン広告の間を、黒い粘液が洪水となって都市と人々、あらゆる種族、アンドロイド、ロボット、オートマタを呑み込んでいた。

「バグができた」

思わずジーが呟いた。

それは紛れもなくネクサスで彼らが調べていたバグそのものである。

第10話-27へ続く

27

「被害者はレジスタンスの1人に間違いねぇ。深層で何かを調べてた形跡を確認したが、なにを調べてたかはわからねぇ」

外の惨事がどういった状況で引き起こされているのかはわからず、関係各組織が調査と市民の避難を促し始めていた。マルチバース規模で。

刑事はとりあえず捜査状況だけを口にして、事態がCPDと関係のないことを確認すると、事態への対応をすべく、ログアウトした。

現実とネクサスの両方で起こった非常事態に、どういった判断をすべきか、第128課の面々が躊躇していると、AIの課長がオフィスに入ってきた。

課長はいたって冷静だった。

「CPDの任務はネクサスの治安維持です。全員が、ネクサスへ入ってください」

現実世界でも謎の大惨事が起こっているというのに、ネクサスのバグ対策をやっていていいのか、という疑問をいだきながら、彼らは組織の人間としてネクサスへ入っていった。

オレンジ色の柱がネクサスに現れると、仮想都市が崩壊していた。

管理局へジーが事態の把握を要求したが、管理局も混乱状態にあるらしく、不通になっていた。

「とにかくネクサスからの退去を執行し、強制アウトさせろ」

フォイが髭まみれの口を動かし、メンバーを動かした。

それぞれに避難するように人を促しながら、危険な区画を見極めた。

もはやそこは仮想空間というには、秩序がなくなっていた。

逃げ惑う人々は、こぞって強制アウトしていき、オレンジ色の柱が仮想空間に溢れた。

都市は画面が割れるように崩壊し、現実では見られない世界がジーの視界に入ってくる。

あらゆる種類のバグが発生していることは、街の様子を見るだけでわかった。

逃げ惑う人々の肩に彼が手を置くと、その人物は強制アウトしていく。

CPDには強制アウト権限が与えられており、それは触れただけで起動した。

都市の崩壊は拍車がかかり、データとたまりが瓦礫のように降ってきた。

その中には例の黒いバグも見えた。

それを眼にしていながら、ジーはしかし何をすればよいのか、何ができるのかわからず、ただ目の前を逃げる人々を強制アウトさせるだけしかできなかった。

するとフォイから口早にメッセージが入った。

「全員、一度アウトしろ。現実にも来やがった」

現実世界の肉体が損傷を受けたとき、もちろん死を意味していた。

ジーの意識は吸い取られるような感覚に陥り、肉体へ意識が戻った。

その時、すでにインプラントに、膨大な警告データ流入してきていた。

第10話-28へ続く

28

オフィスには全員が揃っているが、まだアイとライカンは戻っていなかった。

「戻ったら、マニュアル通りに避難しろ」

髭面が頭をかきむしり、フォイが叫んだ。

だがジーはそんな言葉も耳に入らず、オフィスをかけ出ていく。目的はイーである。

「きっと神が護ってくださいます。信じましょう」

イー・ナイアは白いベールを顔の前にたらし、手に平を合わせ、教会で祈っていた。

周囲には子どもたちが円を描いて座り、頭を下げて神に祈っていた。

そこへ人影が駆け込んできた。外界の騒ぎも一緒に教会に入ってきた。

子どもたちが怯えた顔をしているが、イーはそこに立っている人物が誰なのか、きっと来てくれる人物である言葉分かっていた。

「全員、急げ! 避難するぞ」

ジー・オーウェンが叫んだ。

この時、外には複数のCPD隊員が待機し、避難用の大型車両を用意していた。

イーはジーを信じていた。だから子どもたちを急ぎ、教会の外へ避難させた。

「来てくれるって信じてたわ」

子どもたちを避難させたのを確認すると、微笑みつつジーの腕にすがりついた。

「逃げるぞ」

イーの手を引っ張り、子どもたちを乗せた車両を先に飛び立たせ、ジーはイーを自分の車両に乗せ、飛び立った。

都市の半分はすでに黒い粘液に覆われてしまい、電力は失われ漆黒が都市を埋め尽くしていた。

粘液に呑み込まれた車両は爆発し、炎があちこちで上がっている。

そうした光景を下方に見ていたジー。そのインプラントに連絡が入ってきた。

「こっちには戻ってくるな。手遅れだ。アイたちは帰ってこれなかった」

フィウからの連絡は、ネクサスから仲間が帰らなかったことを意味し、それが意識を失った肉体だけが残った。死を意味していた。

ジーは黙ってそれを聞いていた。

「これも最後の連絡になるから、最後の事件の報告だ。深層世界で発見された遺体は、レジスタンスで間違いなかった。奴は何かを探していて殺害されたんだ。それが今起こってる現象と関係あるのか、分からない。

それにレジスタンスはこれに乗じて委員会本部を襲撃、複数人の委員を殺害した。幸い、多くの委員はネクサスに逃げたようだが、そこが深層世界らしい」

「深層世界になにかあるってことか」

ジーがそう言った時、すでに通信は途絶えていた。

その時、ちょうど目の前にCPDの建物が見えてきたが、それはもはや建物とは言い難く、黒い粘液に覆われ、硫酸に溶かされたかのように、セラミックの建物は崩壊ししていた。

「ジー。なにが起こってるの?」

唖然とするイーに視線も向けず、ジーは口だけを動かした。感情を表に出さないようにしたのだ。

「オールインする」

彼女にはそれが何なのかも、言葉の意味すら分からなかった。

するとイーの脳内にインプラントに拡張ツールが送られてきた。それは許可も何もなく彼女の生体インプラントを拡張していく。それはまるで全身の神経に針を突き刺されたような衝撃だった。

顔を赤くしてのけぞるイー。

「オールイン。これはまだ開発段階の技術でうまくいく確証はない。体細胞を暗号化、肉体そのものをネクサスに移動させる。意識だけじゃない、身体を全部だ。もう逃げるにはこれしか方法がない」

そういうとジーは未だに身体の変化に戸惑うイーの細い手を握り、ようやく彼女の眼を見つめた。

刹那、意識も肉体も全てが車内から消滅した。

第10話-29へ続く

29

イー・ナイアが気づいたとき、耳には心地よい波の音が聴こえ、ジー・オーウェンの顔があった。

2人はデータの湖面が見える砂浜に立っていた。

「肉体情報も意識情報も損傷は見られない。俺たちはオールインした」

彼女は目まぐるしい状況の変化に戸惑いながらも、避難した子どもたちのことを危惧した。

しかしジーはそんな彼女の思いは置いていき、逃げることを優先した。

「ここは深層世界、ネクサスのデータバンクだ。許可がない限りここには入ることができない。イー、お前はここにいてくれ。俺はさらに潜っていく」

データの湖面が崩壊しているのを尻目に、ジーは口早に言う。

「ちょっと待ってよ。深層世界って危険なんでしょ?どうして貴方が行かなくちゃならないのよ」

考えることなく、ジーは即答した。

「チャムを拉致した連中は、憶測だが委員会とつながっていた。目的が何なのか俺にはわからないし、本当に委員会があの子を連れ去った連中とつながっているかも、不確実だ。さらに委員会本部を襲撃したレジスタンス。その中にチャムの父親もいる。委員会は深層世界最深部に逃げ込んだ。レジスタンスもきっと追っている。答えはきっと最深部にある。ただこれまで最深部に潜った奴はいないし、試した連中は意識消失を起こしている。つまりここから先は危険だ」

「ここに居ても同じよ。世界が壊れていく。だったら、わたしは貴方と一緒にいたい」

溢れ出す想いをジーに口走った。

彼女のその眼差しをジーが断れる断れるはずもない。

しかも今いる場所もデータ崩壊を起こしており、逃げ場はない。

したがって彼に最初から選択肢はなかったのだ。

ジーは彼女の手を取り、しっかりと握りしめると、インプラントでさらなる侵入を選択した。

すると2人の意識は足元が空中に投げ出されたかのように無重力になった感覚となり、ネクサスのさらに深層世界へと潜っていった。

第10話-30へと続く

30

そこに3次元という概念は欠落していた。

2人が現れた場所は階段の踊り場だ。上には先の見えない上り階段。

後ろには下が見えない下り階段が永遠に続いている。

更には横に逆さになった階段が蜘蛛の巣のように、上下など関係なく配置されていた。

そこはエッシャーのだまし絵のような世界であった。

ここがどんな目的で作られたのか、どんな役目をもつ空間なのかも、ジーですら検討がつかなかった。

「なんだかめまいがするわね、ここ」

シスターはすがりつくようにジーの腕を抱きしめて、怯えた様子で言った。

「前に進むしかない。ここからはインプラントによって潜るんじゃない。直接、階層を下って行く」

そういうとジーはイーを連れ、先の見えない階段をゆっくり歩いて上がっていく。

靴がコンクリートの階段を踏む音が、異常なほど世界に反響する。

まだ歩き始めたのに、彼らには不思議な感覚な襲われた。長い間、階段を登っているような気がしたのだ。

すると上下反転した横の階段がデータ崩壊を起こしていた。深層世界もやはり崩壊が始まっていた。

長い間、登っていた気がする階段を次の段に踏み出した時、彼らはこれまでいたところとは別の階段、上下が一瞬で反転したのがわかった。それでも重力は狂うことなく、風景だけが変化した。

その時である。

「ここにお客さんが来るなんて、珍しい」

人がいた。しかし顔には真っ白な仮面をかぶり、表情は分からない。だが、崩壊する世界にありながら、危機感は微塵も感じられない声色。

紫色のスーツと緑色のワイシャツ、オレンジ色の蝶ネクタイの人物は、男とも女ともつかない声をしていた。

お前は、とジーが言う前に仮面の人物が先に口を開いた。

「苦境は友を敵に変える」

一瞬、何を言っているのかジーとイーには分からなかった。インプラントで言葉の意味するところを調べてみても、インプラントがこの領域では意味をなさなかった。

「逃げないのか、ここもデータ崩壊が始まっているぞ」

何を考えているのかわからない仮面の人物に向かい、ジーが叫ぶ。彼の声は大きめに空間に響いた。

「我々が皆自分の不幸を持ち寄って並べ、それを平等に分けようとしたら、ほとんどの人が今自分が受けている不幸の方がいいと言って立ち去るであろう」

声が冷淡にも聞こえ、思わず2人は嘘ろに後ずさった。

仮面の人物は更に声を出す。

「目は心の窓である」

そういうと仮面の中央から広がるように巨大な眼が開き、仮面全体に縦の眼が現れた。

「私は、敵を倒した者より、自分の欲望を克服した者の方を、より勇者と見る。自らに勝つことこそ、最も難しい勝利」

巨大な眼が2回瞬きした時、2人の意識はまた足元の空間が消える感覚に陥り、今度は落下していくように感じた。

第10話-31へ続く

31

ジーとイーが眼を開けた時、最も先に視線に飛び込んできたのは、蝋のように熱で溶けたように垂れ下がる時計だった。

ダリの記憶の固執。まさにその世界そのものだとジーは感じた。

赤土と岩山の荒野の真ん中に正方形の赤い岩が置かれ、そこから大きな時計が溶けている。同じ岩の上から伸びる枯れ枝にも溶けた時計が垂れていた。

岩のすぐ横には巻き貝とおぼしきものが転がっていたが、その巻き貝も引き伸ばされたようになっている。更にその先端はデータ崩壊し、光になって消え続けていた。

赤土の上に立つ2人。

「もう頭が変になりそう」

イーが脂汗を額に浮かび上がらせながらジーのジャケットを握りしめる。

「俺もわけがわからない。だが先は長い。気をしっかりもて」

といった時、正方形の岩の上に懐中時計が現れた。溶けてはいないちゃんとした懐中時計である。

それが開くと、そこには数字と針ではなく唇がついていた。

気持ち悪い光景に、眉間を狭くする2人。

それを笑っているのか唇は口角を上げた。

「悲しみは世界共通。笑いは文化によって異なる」

さっきの仮面の人物といい、懐中時計といい、何をいっているのかわからないジーは、苛立ちを口にした。

「さっきから何を言っている。この先に委員会の委員たちが避難していると聞いた。そこに通してもらいたい」

だが懐中時計の口は嘲笑を浮かべながら更に続ける。

「金で幸せは変えない。だが金があれは不幸な間、不自由はさせない」

声は更に大きくなり懐中時計の唇はたたみかけてくる。

「パペ・サタン・パペ・サタン・アレッペ

パペ・サタン・パペ・サタン・アレッペ

パペ・サタン・パペ・サタン・アレッペ

パペ・サタン・パペ・サタン・アレッペ」

頭が割れそうに痛み始めるジーとイー。

ジーは彼女の身体を抱き寄せ、意味のわからない言葉に耐える。

「なぜ貯める、なぜ使う

なぜ貯める、なぜ使う

なぜ貯める、なぜ使う

なぜ貯める、なぜ使う」

意識が次第に薄れゆく中、2人は同時に身体が冷たい風にさらされていることに気づき、一気に意識を引き戻された。

さっきまであった赤土の荒野は消え、そこには一面の氷、氷山が乱立する場所に変化していた。

第10話-32へ続く

32

氷の世界に来た2人。

すると背後から駆け寄る足音が聞こえ、ジーはとっさに氷の上にイーを払い除けで投げ飛ばし、上から一閃してきた刃を寸前で交わし、身体を回転させそのまま氷に突き刺さった白人めがけ、かかとを叩き込んだ。

刃は真っ二つに折れ、刀を所持していた人物はジーと距離を取るように、氷の上を放れていく。

「どっかで見た顔だと思ったらCPDの捜査官か」

男の顔を見てジーはハッとした。それはチャムの父であり反委員会レジスタンスの構成員メド・パラであった。

「レジスタンスがこんな深層まで来れるとは、なかなかやるじゃないか」

皮肉を言いつつジーが探りを入れた。

メドは隠すことなく告げた。

「委員会が深層に潜ることは予定どおりだ。ここにアクセスする方法も裏のルートで得た。委員会の連中はここのどこかにいる。そいつらを殺せば、世界は自由になる」

まさしくレジスタンスぜんとした言い方をするメドを前に、ジーは叫んだ。

「ならば俺が止めるまでだ。お前たちだろ、世界の異変は」

レジスタンスがマルチバースの異変とネクサスの異変の首謀者だと断定した。

メドはキョトンとした様子から、ニヤリとして笑った。

「委員会を消せば世界は変わる。変革が間近だというのに、世界を破壊する通りがどこにあろうか」

アーマーをつけた身体を震わせ、メドは叫んでいた。

「そう、世界を破壊する必要性は彼にはない」

氷の彼方から声が吹雪のように響いてきた。

尻もちついていたイーも立ち上がり、3人はそれぞれの声が聞こえた方に顔を向けた。それぞれ別の方向から声が聞こえていた。

「瀕死ですよ、世界は」

また声はそれぞれに違う方向から聞こえてきた。

「委員会の連中か。どこに隠れている。出てきて世界を開放しろ」

メドが大声で叫んだ。

すると笑い声が氷山に響く。

「開放? 貴方は世界をしらない。知らなすぎる。あまりに小さい」

メドは苛立ちを口にした。

「貴様らが作った多くのシステムが世界をどういう形にしているのか、分かっての物言いか。飢餓、飢饉、人種差別、資本主義、貧富の差。お前たちの作ったシステムが世界を混乱させている」

そう叫んだ刹那、氷の上に1つの影がうかび出た。それは小さく、怯える影だった。

「チャムちゃん」

イーが慌てて駆け寄り、小さな彼女の身体を抱きしめた。

「君が世界の正義を唱え、切り捨てた子供。世界の真実を見つめる子供。現実を見つめる子供。君の正義の世界に彼女という小さな命は不必要というのかね。それは矛盾という大きな壁にぶつかると思うが、違うかね」

委員会の声は父親であることを放棄し、革命家という大きな階段の上に立つ男に向かって投げかけられた。

「世界を救う大義の前に、子供など不要だ」

なんの悪びれる様子もなく、メドは叫んだ。

「お父さん、お父さん」

夢遊病者のように腕を上げ、父を求めるチャム。

その悲しみを受け止められない自分をただ責めるイーは、彼女の身体を抱きしめてあげることしかできなかった。

「親というのを知らない俺だが。貴様の言い分は身勝手すぎる」

冷静でいるジーが淡々といった。

「どんな形であれ親になった。それならば親であり続けなければならない。命とは必要、不必要で測れる重さではない」

そう言いながら自分の命が作られた事実に心中で彼は皮肉の笑みを浮かべていた。

「自分がどんな貴重な宝石をその懐に抱いているのかも分からず、おのが目的という大義などをほざくなど、なんとも愚かしい生命体だ。何も見えていない。なにも現実を分かっていない」

委員会の声にメドは叫んだ。

「分かっているさ。お前たちが世界を蝕むウィルスだということが」

また委員会の声は笑った。

「ウィルス。それは滑稽だな。ウィルスとはまさしく世界を蝕む忌むべき存在。しかしウィルスというのであれば、今、この世界を蝕むものころウィルスといっても過言ではない。管理、維持してきた我らの世界を外的な何かが蝕んでいる。構築したシステムの3割が失われた。残りの世界を守るためにすべてのシステムを一度ダウンさせ、再起動、全てを再構築する必要がある」

メドが更に叫ぶ。

「仮想現実を調整したところで現実は開放されたい。本当の開放に必要なのは、委員会の消滅」

委員会の声はじっくりと、ゆっくりと忍び寄るようにメドへ告げた。

「君は本当の現実を知っているのかね? 現実という確実なものを。ここが現実でないと言える根拠はあるか? 生命体が現実で生きているという証はどこにある? 現実が現実であるという証明と仮想現実が仮想であるという証明は誰が、どうやってつける?」

答える暇も与えず、委員会は更に言葉を響かせる。

「ネクサスと現実の境目などさらに曖昧なもの。インプラントという不確実な脳内に埋め込まれた生体チップなどで、現実、非現実を分けるなどナンセンス極まりない。それを君は現実と認識し、真実だと誤解している。現実も真実も君には優しいものではない」

と、声が言い終えた時、メドの姿がゆっくりと消え始めた。それはまるで消しゴムですべてを消すかのように。

声を必死に出しているようだが、ジーにもイーにもチャムにもその声は聞こえなかった。

そしてメドはもがくようにその場から消失した。

「殺したの。どうして、どうしてよ」

一番最初に叫んだのはイーだった。

その腕の中でチャムは現実との繋がりであり唯一の救いだった父を目の前で消され、呆然とするだけだった。

「殺す、という表現はいささか異なる。正しくは消去した。しかし安心したまえ。再構築後、彼の生体データは別の形で戻る」

イーには何を言っているのか分からなかった。

だが黙って聞いていたジーが口を開く。

「どこまでが仮想現実だ。どこからが現実だ」

声は少しの沈黙をおいた。そして喜んでいるような声で答えた。

「君は察しがいいようだ。すべてだよ。すべてが仮想現実であり現実というものは存在しない。真実は世界が仮想現実であること。それだけだ。だがそこで生きる我々はそれを現実と認識する以上、仮想現実か現実かは問題ではない。世界はまぎれもなく現実なのだよ」

「ジー、なんなの。何が起こってるの」

イーが怖い気持ちを抑えるように小声で呟く。

ジーはそれに淡々と答えた。

「これは推測だ。この世界、仮想現実ネクサスを我々は仮想現実だと理解してきた。だけどそうじゃなかったら。マルチバースすべての生命体が元々、仮想現実にいたとしたら。現実はどこにもなく、真実は虚構が支配する現実だけ」

彼女はますます頭が混乱した。現実がないというのはどういうことなのか。理解できなかった。

「特異空間者。つまりその少女は本当の現実を見ることのできる存在。特異空間者の事例はいくつか確認したことがある。特異空間者は世界を俺たちみたく認識することができない。それが本当のこの世界の姿だとしたら」

委員会の声は大きく笑った。

「君の推測は正しい。実に正しい。そう、この世界は製作者が作成した仮想現実。製作者が今もいるのかどうかはわからない。委員会は管理する世界の維持をするだけ。マルチバースという仮想現実を増幅させ、ネクサスという仮想現実を拡充する。時折、世界を仮想現実だと認識する、君たちのいう『特異空間者』が何故か生まれる。それはシステムのバグであり排除する。君の知っているバグも次の再構築で消去される」

シスターの顔が蒼白になりチャムを見下ろした。

それに声は反応する。

「いいや、彼女は少し違う。だからここ、システムの中心に彼女を招いた。その少女はこれまでのバグとは大きくことなり、かなり大きなバグだ。再起動の際に障害になる恐れがある。そこで――」

と、イーの手が急に重たくなり、黒い銃がこつ然の彼女の細い手の中に現れた。

「バグを消去していただきたい」

そんなことできるはずもなく、イーは銃を投げ捨てようとした。しかしプラズマを放射する銃は彼女の皮膚と一体化して離れなかった。

「もちろん報酬はある。大切な人の存在を保証する」

彼女はジーをみやった。

声は続ける。

「彼、いや彼女というべきか。彼女は作られた存在。仮想現実が現実といってもよいこの世界にあって、生命体が創りし生命体は再起動で消去される。もちろん彼女は例外なく消滅する。しかしながら重大なバグを消去してくれるならば、彼女も君も再起動後、再生は可能だ。君が信じる神が存在するならば、それは我々であり神は世界の再生と生命の再構築を可能とする。意味はわかるね」

ジーとチャムを交互に見て、イーの頭は混乱した。

「イー、こっちを見ろイー。俺のことは気にするな。その子を守れ。その子にはお前しかいないんだ」

首を何度もイーは振った。

「わたしには、わたしには選べない」

その時、氷の地面に無数の巨大な亀裂が走り、黒い天空がデータ崩壊で明るくなった。

「外部からの侵入者がここまできた。もう時間がない。シスター、君の選択が世界の再構築か崩壊かを選択することになる。隣人を愛しなさい」

彼女はジーを見つめる。

彼は叫ぶ。

「もう一度言う。俺は消えても構わない。作られた人形だから。だがその子は違う。その子にはもうお前しかいない」

プラズマが青白い光を放ち、小さい身体が消滅した。

愕然とするジーに向かって、イーは涙を眼にいっぱいためてつぶやいた。

「わたしには貴方しかいないの」

そういうと銃を自分の頭に突きつけ、引き金をひいた。

イーはその直後、黒い粘液で覆われた球体の前に立っていた。横にはメドの姿があったが、感情はそこにはなかった。ただ大いなる定め。それしかそこにはない。

第11話-1へ続く

第10話-1『ある宇宙の物語』