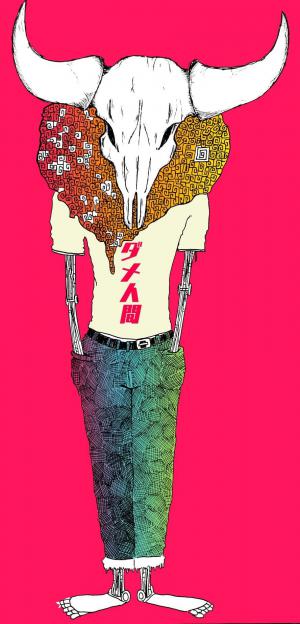

⬛︎SS「東京裁く。」

ココロの中にサバクがいる。

二人は、今日というなんでもない無特別な日にお互いのカラダを繋げた。生命の神秘だとか、愛(ここで言う愛はきっとアガペなどの下降的な愛ではなく、どちらかというならエロス等の類の愛ということになるだろう。)を感じたりもせずに、ただひたすらにそのカラダを繋げた。

ダルトンプランへの反抗。

意味なんてきっと知らずに。

ココロの中に、サバクは在った。

1.ガゼルシティ

逃げ惑う

子羊

の、

ソテー。

獰猛なシシャに追われるガゼルを、シカだと言うココロをサバクは笑った。

そのブラウン管からは、今まさに一匹のガゼルの首筋に鋼鐵の牙が食い込んでいるところで、その眼からは次第に光が失われていく。そんな映像を流しては冷ややかに「これが食物連鎖なのです。」といいのけてしまう教育番組の浅はかさと、その光景を見て女子供は「かわいそう」と言い男たちは「なんて強いのだ」と食物連鎖自体には見向きもしないことを、サバクはなんとなく知っていた。

「いいか、ココロ。このトムソンガゼルと言う生き物は、シカではない。確かに見た目は至極シカに似ているけれど、。いいか、ココロ。このトムソンガゼルという生き物はウシ科の生き物なんだ。」

「じゃあ、こいつが肉塊になったら、ビーフって表現するの?」

「つまりは、そういうことになるよね。」

「へえ。」

サバクとココロは、今年に入って二回喧嘩をした。

一回目は、どちらが食器を洗うのか。

二回目は、木星と火星の良し悪しについて。

結局のところ、食器はサバクが洗うことになったし、木星と火星に至っては、ココロの言い分が勝り、火星よりも木星のほうが優れているという結論でまとまった。

「今日の晩御飯は焼肉がいい。」ココロがそう言うと、サバクは黒革の財布を少し確認してからテレビの電源を落とした。

そこには、食い入るように画面を見つめる白髪の少女と、痛々しいほどの量のピアスをつけた男が映る。

「買い物行こう、ココロ。」

「はーい。」

ピアス男と白女は、手を繋ぎ、その赤茶色の玄関を開けた。

サバクはココロの手を強く握ると、春の風を感じた。目に見えない花粉の粒子がざらざらと肌を削るのも、気にならない。

まだ少し寒いような気もするが、もう半袖でも十分歩ける。明日あたり、ピクニックなんかに行くのも良いかも知れない。

ホットプレートはどこに置いてあったっけ、そういえばタレはまだ残ってる?ココロはちゃんとピーマンも食べるだろうか。

「サバク、きちんと前見て歩かないと。」

白髪を靡かせながら、ココロは言う。

-----------------

「深澤サバク、鳥取から来ました、よろしくお願いします。」

淡々と自己紹介を済ますと、サバクはだんまりを決めた。

クラスメイトの、家族構成は何人だの、好きな食べ物は何だの、くだらない質問責めにも耐えた。

ハゲた熊みたいな担任がひとつ咳払いをすると、僕はこれから自分の席になるべく場所に通される。黒板にはまだ、白いチョークで雑に書かれた「深澤サバク」の字が残っている。

「えー、というわけで、みんな、深澤はまだ慣れないことが多いだろうから、色々と教えてやるように。」

黒板を消しながら熊。消し方が甘いせいか、それとも筆圧が強かったのか。サバクという字だけが薄く残り、後の授業中もサバクは存在した。

3平方サバク。

戦国サバク。

ルネッサンスサバク。

徒然なるサバク。

東京サバク。

まず基本的に、サバクはほとんどの授業にまじめに参加した。

国語の時間にはしっかりカ行変格活用もしたし、数学の時間には3平方の定理を復唱した。まだその頃、サバクは「砂漠」では無かった。

どちらかと言えば、まだ軽くアスファルト程度の乾きであったし、サボテンやトムソンガゼルがその心の中に巣食う事も無かった。

もちろん、顔面のピアスだってまだ無い。

ココロも居ない。

中学生だった。

そして特に、サバクにとって辛かったのは給食の時間だった。

サバクは牛乳が飲めない。あの白濁とした液体をどうしても飲み物とは思えなかった。

わかめご飯やソフト麺、それらと共に並ぶ牛乳は、スペルマだったり、ある時はボンドや樹液のようにも見えた。

しかし牛乳はほぼ毎日、その机に並ぶ。

紙で出来た蓋をあけることはどんどん上手くなっていくが、それを口に含むことは何時まで経ってもできなかった。

飲めなかったからといってなんらかの処罰が下るわけでもない所がまた、サバクの牛乳嫌いを増長させていったのだろう。

サバクは、その頃セックスというものを知っていた。自分の屹立したものからああいったものが射出されることも知っていた。ラジオはFMを聞いていた。深夜はなかなか寝付けなかった。ハーフパンツよりブルマが好きだった。カエルを解剖してみたかった。新宿には有名人がたくさんいると思ってた。死にたいと思ってた。

サバクは死にたかった。

サバクは紛れもない中学生だったが、ただ、死にたかった。

サバクは死にたかった。

何事もなく静かに消えて死にたかった。

皆の前で臓物をぶちまけて死にたかった。

都庁から飛び降りてカラスと一緒に死にたかった。

トムソンガゼルのように逃げ道を無くして、成す術もなく、すべてに絶望して死にたかった。

とにかくサバクは死にたかった。

なぜサバクが死にたいのかは、誰もわからない。サバク自身もよくわかっていないかも知れない。

ただ、ひとつの事実として、サバクの中には何も無かった。

目に見えない何かが、とにかく欠落していた。鶏が死んだらおいしそうだし、チェーンソーは別に怖くない、夜中に笛を吹くことも全然平気だし、ロシアンルーレットをいつかやりたい。

先天的に、なにかが足りない。

だが、それを理解して貰えないということもサバクは知っていた。

きっとこれから先、それを理解してくれる人間が現れないことを。

大人たちはこう言うだろう。

「自殺だなんてとんでもない。死ぬ気になればなんでも出来るはずだ。なにか辛いことがあったのか?話してみろ。」

そして僕が押し黙ると、こう言う。

(はじめから話すことなんかないのだから)

「人生には色々あるもんだ。いつでも相談に乗るからな。」

知ったふうな口を聞きやがって。

結局のところ、サバクは独りだったのだ。

鳥取にいるときも、この、暗い暗い都会にきてからも。

サバクは、都会の空は実に灰色なのだと思った。その灰色が、サバクの中の閉塞感をより濃いものにしていることも、サバクはなんとなく分かっていた。

「深澤、ちょっと来い。」

学校生活にもある程度慣れてきたある日、サバクの教室にどすの効いた声が響いた。

体育の授業が終わった直後で、サバクはまだジャージ姿のままだったが、言われるまま廊下に出た。汗臭いジャージがちょっと嫌だった。

ゴリと呼ばれていたそいつは、サバクのクラスの二個隣の組の生徒だった。

名前の通り、その体格、顔の作りまでもがまるでゴリラで。

二の腕に関して言うなら、まるで大木のような太さがあった。

サバクは、その筋組織がどうなっているのが少し気になったが、解剖してもいいよなんてこの巨体が言うわけがないと諦めた。

ゴリは、いつも一人で居た。

そもそも、周りに誰も寄れないくらいに、ゴリからは「近寄るな」オーラが漂っていたし、事実、ゴリの機嫌を損ねた輩が屋上でのびていたのはよくある話でもあった。

サバクがゴリの後ろをついて行く間、クラスメイトはサバクを止めたりしなかったし、ましてや言葉すら発しなかった。

ゴリが先頭のおかげで、廊下が実に歩きやすい。サバクは、今度からゴリの後ろをつけてみるのもいいかも知れないとなんとなく楽しくなっていた。

いくつか階段をのぼると、そこはお決まりの「屋上」。

誰もいない「屋上」。

フェンス越しに見る世界。

僕たちを、飛ばすための踏み台。勇気の場所。

明日のない架け橋。屋上。

「深澤、お前…」

サバクがフェンスにしがみつきながら街を見下ろしていると、ゴリが声をかけた。その声は、いつものどすの効いた声ではなく、少し消え入りそうな声で、なんとなく、ゴリラというよりピグミーマーモセットみたいで、不思議だった。

「お前さ、なんでそんなに死にたい目、してんの。」

意外。

それはまさに意外だった。

サバクは、常日頃から確かに死にたいと考えてはいた。むしろ考えない日はなかった。

テレビを見ているときも、死にたい。扇風機の風で涼んでいるときも、死にたい。グラビアアイドルでマスを掻いているときも、死にたい。

確かに四六時中、サバクの頭は死にたいでいっぱいだった。

しかし、サバクは演技には自信があったのだ。

一種の仮面をかぶるかのように、その願望をうまく閉じ込めていた。ペルソナの効能。

まず、バレることはないはずだった。

しかし、何故かこの、ゴリと呼ばれる巨体にはそれがバレたのだ。

しかし、サバクは動揺しなかった。至って冷静に。

「死にたいからだよ。」

と、完結に答える。

ゴリは、周りからの評判ほど、腐ってはいなかった。そして、サバクはサバクが思うほど、その仮面をうまく被れてはいなかった。

それもそうだ。

転入から一ヶ月経った今も、サバクには友人と言えるものは一人もいなかった。転入当初の自己紹介でだんまりを決めれば、当然まわりからは「なんなんだアイツ。すましちゃってホンダラホンダラ」と見られるのが至極当然なのだから。

だが、サバクはそれでもうまくやれているのだと勘違いしていた。

そもそも、一人でいることがサバクにとっては普通のことだったので、いくらクラスで省かれようがサバクは何も感じないのだ。

ゴリは、なんとなくサバクに同情していたのかも知れない。

はじめは単純に、クラスに馴染めない転入生がいると聞いて、様子を見る程度だった。

案の定、サバクはクラスでは浮いていた。まるで飛行船のように浮いていた。

きっと手を放せば、天井にくっついてしまうほどに。

そして、それからずっと、ゴリはサバクを見ていた。と言っても、ゴリはサバクのクラスの二個隣の組だ。ずっと見ているわけにはいかない。だがそれでも、ゴリはよくサバクを見た。

そして、サバクを見続けた結果、ゴリはある事実に気付いてしまったのだ。

ああ、コイツ、死にたいのかも知れない。

ゴリは、自分の容姿にひどくコンプレックスを持っていた。交差点で信号待ちをしているだけで子どもに泣かれたこともある。

廊下を歩いていただけで不良に絡まれることもよくあった。だが、容姿の通りゴリはすごく力があったために、喧嘩で負けることはなかった。それがまた、よくない結果を生んでいったのだった。

「前島ヒロキ、通称ゴリは隣街の破落戸(ゴロツキ)を半殺しにしたことがある」

「前島ヒロキ、通称ゴリは一人で100人を相手に戦い、ねじ伏せた。」

「前島ヒロキ、通称ゴリのバックには◎×組の組長がついている。」

ますます、ゴリの周りからはヒトが減った。

ゴリはサバクをじっと見つめた。

きっとサバクからしたら睨まれていると感じただろう。ゴリは眉間の皺をぎゅうと寄せながらサバクを見つめた。

理由は違えど、ゴリもサバクも孤独には違いなかったのだ。

ゴリは、深く息をしてからサバクに手を差し出した。

まるでグロウブみたいなでかい掌だ。握手を求めているのだろうが、サバクにはそのまま握りつぶされるような気がしてならなかった。

差し出された手の、意味もわからずサバクも手を差し出し、きつく握手を交わした。

ゴツゴツとした掌は予想外に柔らかい。もっと、鞣す前の皮みたいな感触だと思ったのに。

「話、聞いてやる。」

ゴリはそう言うと、その場で胡座をかいた。サバクもそれに従いちょこんと正座をする。

二人は友人になった。

実に簡単なきっかけであり、単純なことだった。

相変わらずサバクから死にたい願望は消えないし、ゴリにはいつも不良が喧嘩を吹っ掛けてきていた。

二人の生活は何一つ変わらなかった。

結局、サバクはゴリに何も話さなかったし、ゴリも何も話さないサバクを責めなかった。

ただお互いに、なんとなくコイツとはやっていけそうだ、そう直感したのだった。

⬛︎SS「東京裁く。」