⬛︎SS「果実。」

プラスチックの涙だった。

ヘッドホンで塞いだのは、街の喧騒を聞かないための耳だけじゃなく、おそらく貴女を渦巻く総ての物を過去にするための、心だったんだろう。

そこには心が在った。間違いなく心が在った。雨上がりの虹には感動し、どことも知らない紛争地域で、一欠片のパンの為に銃を手にした少年の話には涙をしたし、やる気もなくただ遊び呆けるこの街の若者たちに呆れたりもした。

「A地点からB地点までは、確かに人間だった。」

それは私も理解っている。

この手の奥で握る事の出来なかった美しさの子供たちの手を、私はまた、突き放しているのだ。

「ねえ、さっきから要領を得ないよ。一体なんの話なの?」

きんと冷えたレモネードの氷が互いに溶け合い、かろんと音を跳ねるまで私は何も言わなかった。

「私はもっと芸術に触れたかった、ただそれだけの事を言い訳がましく語りたかっただけよ。」

燻らせた紫煙は、貴女に触れぬよう私の右側にだけ吐き棄てる。左側は誓いの場所だから、私は右側に吐き棄てる。ぷかぷかと浮かび上がりながら霞みとなる煙と私の小言は、レモネードの熱を奪うには少し足りなかったようだ。

結露したグラスを指でなぞりながら貴女は、そう貴女は。

「あなたの言葉はいつも難しくてわからない。」少し膨れた顔を見せながらいう貴女の横顔を観ながら、私はすべてを誤魔化して貴女の頰にキスをするのだ。

「なんてことない、私は今日も貴女を抱きたいよってだけの話よ。」

馬鹿、そう言うと彼女は昨日よりも愛らしい瞳で私の腕の中へと収まる。

そう、私は馬鹿なのだ。でもそれでいい。

このレモネードの氷が総て溶けきってしまうまでに、貴女に何回口づけをしよう。何回肌を重ねよう。そんなことで脳みそを総て、本当に総て、使ってしまうのだから。

「本当に私でもよかった?」

「あなただからよかった。」

「ちんこないよ?」

「無かったら何か困るの?」

「んー、いや、困らない。」

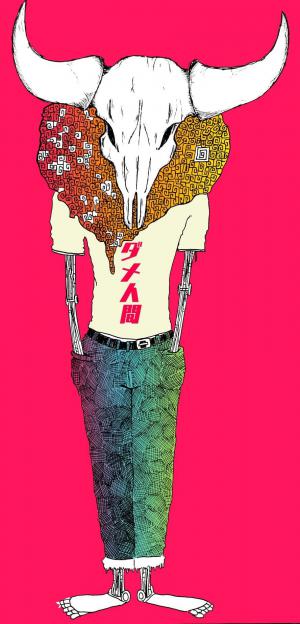

絡み合いながら、夏の夜の帳が私と貴女を包んで行く。流したのは、プラスチックの涙だった。人ではない何かが、女ではない何かが、私の中に巣喰いながら、貴女を、求めている。何度も、何度も、撃たれた鳩のように鳴く貴女を腕に抱きながら、私はプラスチックの涙を流していた。

結露したグラスから、たらたらと伝い、机は水浸しになっている。それでいい、もう、それでいい。

⬛︎SS「果実。」