卵茸

猫の玉が何かくわえてきた。

私の書斎に入ってくると、目の前にぽとりとそれをおいた。ときどき土竜などを捕ってくることもある。またかと思ってみると、真っ赤な茸である。

玉は自慢げに私を見上げてにゃーと鳴いた。

真っ赤な茸はぴょこんと、畳の上に立つと、ぽんと私の座り机の上に飛び乗った。

味なことをする茸だと思って見ていると。

二つに分裂し、二つともゆらゆらと机の上で揺れている。

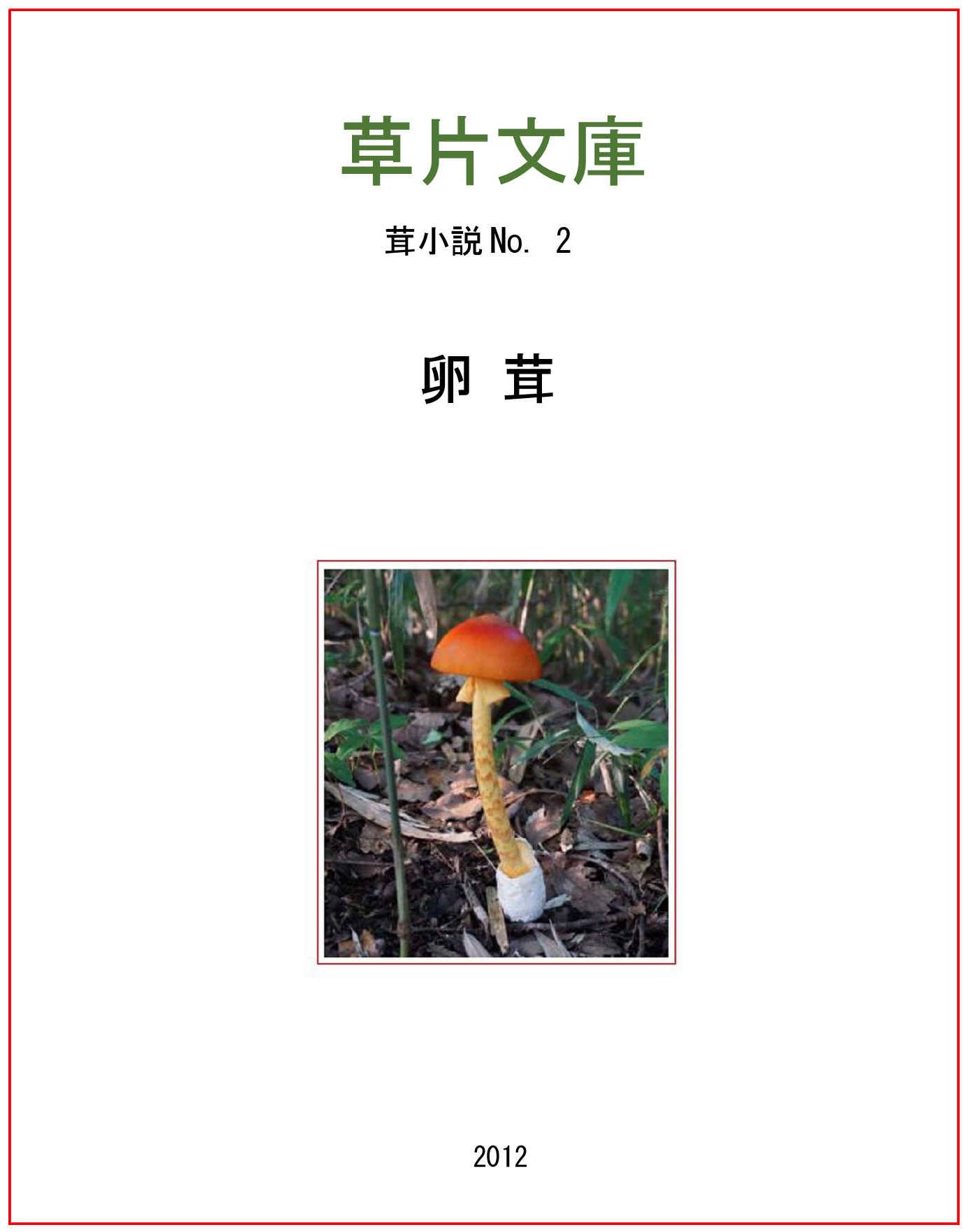

茸の図鑑をみると、卵茸とある。

無駄と思ったが、「玉やどこでこれをとってきた」と聞いてみたところ、おかしなこともあるもので、玉の目玉がきらきら輝いて、ヒゲをもそっと動かすと、ちいちゃな口をもぐもぐさせて、得意そうに「庭に生えていた」とはっきり言ったのである。

我家の小さな庭の一体何処に生えていたのかと不思議に思っていると、今度は、二つに割れた卵茸の一つが、僕のほうに頭をつきだして、

「寒(かん)葵(あおい)の脇だよ」

と言った。言ったといっても口はない。こちらも声を出して問うたわけではない。

それではこれはテレパシーかと思うと、

「そうだ」と返事が聞こえてきた。

さらに、

「お前の頭の中はぐちゃぐちゃだ」と余計なことも言った。

「余計なことじゃない、頭の中を整理しろ」

どうも思ったことをすべて知られてしまうので降参である。

「そうだ、降参しろ」

「どうぞ覗き見をしてください」

あきらめて言うと

「いや、覗き見の趣味はない、いつもはそんな事はしないが、玉に頼まれたのだよ、主人の頭をなんとかしてくれと、主人思いの猫じゃないか」

玉が見上げている。

たしかに、ここのところ、考えがまとまらなくて困っていた。一週間後に、夏目漱石の我輩は猫であるについて講演をしなければならない。動物学を大学で教えているが、いきなり夏目漱石の猫について、動物学の立場から話をして欲しいと依頼がきた。断ればいいものを、猫だからと引き受けてしまったのが運のつきである。文学を読みこなそうと思っても、自分にはできないことがわかった。石でうがいをしちまうようなえらい文学者が書いた猫をどのように扱えばいいのか、全く困る。内田百件の「贋作」の猫と比較して、猫の性格の違いから作家の性格の違いをみるのも面白いと思ったのだが、所詮動物学に従事するものである。人の心理には本当に疎い。

もう一つの卵茸が言った

「脳の中にアミノ酸が足りないよ」

いうなれば栄養不足だということだろう。確かに、肉を食べるのが苦手で、魚ですら余り得意ではない。どちらかというと、野菜や葉っぱや芋などを食している。といって、ヴェジタリアンではない。肉や魚を食べようと思えば食べられない事はないのであるが、すき焼きの牛肉を溶いた卵につける瞬間、目の前に牛が卵風呂に入って自分を見上げている幻想に襲われる。豚肉のしょうが焼きをつまむと、おろした生姜を頭に載せた豚が哀しげに自分を見つめている。先日など、家内が生マグロのトロのおいしそうなのがあったからと買ってきたのだが、一切れ醤油につけたとたん、醤油の中を悠々と泳いでいたマグロが大きな目で自分を見た。肉の切れ端から、その動物が丸ごと、しかも生きたまま私の目の前に現れるのである。幻想が消えてから、肉片を口に入れると、それなりに飲み込めるのであるが、あまり後味はよくない。

「私を食べなさい」

卵茸が頭を突き出した。

「うまみ成分はアミノ酸よ」

そう言うと、卵茸が自分の口の中に飛び込んできた。するりと咽の中に入ると、あっという間に食道を通って胃に入った。

折角の旨味を感じなかったじゃないかと思っていると、急に口の中が茸の甘みで一杯になった。

「胃の中で消化されたんだ」

残った一つの卵茸が言った。

「だが、足りないものがまだまだある。脳の重さを増やさなければだめだ」

確かに、わたしの頭は他の人より小さい。脳も小さいのだろう、だが、アナトールフランセの脳は小さかったという。脳の重さと賢さは関係ない、むしろ皺の多さのほうが重要だと聞いたことがある。

「あんたのは、皺も少ないんだ」

卵茸が同情するように言った。

自分の脳がCTスキャンや、MRIのように茸に見透かされてしまっている。

「そうだよ、ずいぶん皺の少ない軽い脳じゃないか」

答えるすべがない。

「安心しろ、重くしてやる、皺も増える」

「どうやるんだ」

私が聞くと、卵茸は猫の玉に言った。

「自然公園の入り口の脇に脳茸があるので採ってきてくれ」

玉はにゃあと猫の返事をして外に出て行った。

玉がいなくなると卵茸が私の目の前にやってきた。

「あの猫はこのあたりのボスなんだ、おとなしそうな顔をして、いろんなとこに、子どもを作ってるんだ」

「そんな事はないだろう、あいつは、三毛猫の雄なんだ。動物学者じゃなくても、雄の三毛猫は生殖能力がないのを知っている」

「あったまの固い動物学だ、あとで、脳を柔らかくしてやる」

「だが、これは科学的根拠があるんだ」

「あほらしい、化学反応で成り立っている生き物のからだなんて、何が起こるかわからんのだよ、右に心臓があったり、よくあることだが、二つの腎臓が一つになっていたり、遺伝子なんざあ、どんな具合にでも反応するものさ」

言われてみればそうでもある、例外がある事は知っているつもりだが、玉がそうだとは露とも思っていなかったし、まさか玉の子供がいるとは知らなかった。

「玉は、すげえんだ、あっちの、お城のお嬢様にも子供をうましちまった。なんと百万円もする貴重な雌猫なんだぜ、名前は忘れたがな」

我家は、丘の中腹にあるが、反対側にも小高い丘があって住宅がへばりついている。そちらの丘は大きな家が多く、高級住宅街である。その中でも一際大きな家があった。一見、お城のようなので、みんなお城と呼んでいる。我家からも遠目に見ることができる。その主はとある私立大学の教授で、家内に言わせると同じ家業でもずいぶんかいしょが違うものということらしい。それにしても玉はずいぶん遠くまで出かけているものである。

「玉がどこで生れたか知ってるか」

卵茸がテレパシーで聞いてきた。

「いや知らない、いつだったか、ふいに現れて、いついちまったんだ」

「あいつは、女優の丸山丸美の飼猫だったんだが、嫌気がさして家出したんだ」

「隣の駅に住んでいる女優かい、ずいぶんテレビに出ているじゃないか」

「そうだよ、だがな、部屋の中は汚いし、メイクを取ったらひどいもので、玉のやつ、げっそりして家出したんだ」

「玉はどうして女優に飼われたんだい」

「ボーイフレンドが拾ってきたんだ、淺川のほとりから、ほらテレビじゃ、俳優やタレントなんかが、必ずペットを披露するだろう、そのために飼われたのだよ」

「ひどいものだな」

「ああ、その点、この家は、食べ物はたいした事はないが、自由でよいとさ」

玉はそんなこと言ってるのか。

「気に入ってるんだとさ、ほどほどで」

ふーん、と言っているところに、玉が茸を咥えてきた。

机の上におかれた茸は、人の脳にそっくりであった。

「ほら、脳茸だ、これを食えば、脳が大きくなる」

脳茸がもそっと動いた、と思ったら、二つに分裂し、一つのほうが、

「喰ってくれ」と口の中に飛び込んできた。

これまた、食道を通って胃までそのまま入っていった。

すぐに、頭がガクッと重くなり、首が垂れちまった。

「ほー、もう消化されたんだ、脳が増えた、しかしなあ、うまく使いなよ」

卵茸は私に注意を促すと、残った脳茸に言った。

「こんどは頭を柔らかくしてやらなきゃ、誰かいないか」

「どんな風に柔らかくするんだ」

「理系頭を文系頭にするんだ」

「何だ、人生経験不足ということじゃないか」

「そうなんだ」

「だれだ、そいつは」

「今あんたの片割れを食ったやつだ」

「こいつか、しょうがねえ脳をもってんだな、小さくて皺がなくて、硬いのか」

「ああ、ただ、猫にゃあすかれている」

「少しゃいいとこないとな」

「どの茸が効くかね」

「山伏茸なんぞいいんじゃないかい、あいつは経験豊かだ」

玉がそれを聞いて、

「何処に生えているんだ、とってくるよ」と言ったのだが、

「近くて信州、秋田に行けば確実だ」との返答。

「遠いね、そいじゃ、黒猫に頼むか」

玉は、そそくさと、外に出て行った。

黒猫ヤマトにでも頼むのだろうかと、不思議に思っていると、卵茸が、

「下のほうにいる黒猫に頼むんだ、今日中に、信州の猫の親分に伝わるだろう、きっと、明日には、届くよ」と説明してくれた。

「すごい情報網を持っているんだね、猫っていうのは」

「そりゃそうさ、人間の動きもすぐに動物たちに伝わってるんだ、猫の役割だ」

なるほど、じゃあ、犬はどんな役割があるのだろう

「犬は猫ほど器用じゃないから、人間を見張ってんだ、いざというとき、他の動物を守るんだ」

「だけど、猟犬がいるじゃないか」

「そういう、人間につかわれちまうところが、犬はまだ猫ほど器用じゃないのさ」

なるほどと納得していると、玉が帰ってきた。後ろからぞろぞろと、色とりどりの茸が後をついてきた。

玉がキョロッとした目を私にむけ、言葉をしゃべった。

「丘に生えている茸たちが、来て見たいというから連れてきた」

文机の上は茸たちで一杯になった。

それはいいが、何を見たいのだろう、何も珍しいものはないが。

「玉が言っていたが、あんたさんは、このあいだ、山葡萄もどきで酒を造ったろう」

たしかに、この団地の上の林に行ったら、たくさんなっていたので、採ってきて、瓶につめて発酵させてある。

「それをみんなが飲みたいんだそうだ」

茸がなぜ山葡萄酒なんぞを飲みたいのだろうか。

「誰も造ったことがないからな」

「山葡萄で造ったぶどう酒ならいろいろなところで売っているよ」

茸たちに説明してやった。

そうしたら、わたしの頭に、ふやりふにゃらかふんにゃらこ、といった声がざわざわと聞こえてきた。茸たちがからだを捩じらせて、ふやりふにゃらかふんにゃらこ、と言っている。机の上で飛び跳ねてひっくり返ったのもいる。

なにが起こっているのかと見ていると、卵茸が言った。

「笑ってるんだ、みんな」

あの声は、茸の笑い声なのだ。

「どうして笑っているんだ」

「動物学しかやらなかったんか、植物も茸も生命だ、もっと勉強しろ」

そう言うと、卵茸もふやりふにゃらかふんにゃらこ、と笑った。

何でだろう、といぶかしく思っていると、

「ありゃあ、山葡萄なんかじゃない、洋種の山(やま)牛蒡(ごぼう)だ」

脳茸がそう説明してくれた。

「ど素人は間違えるんだ、紫の実が少しゃ葡萄みたいであるがな」

子どものころ葡萄だといって遊んだ記憶があったが、親もそれで何も言わなかった。そういえば、もし山葡萄だったら、親が食べていたはずである。山葡萄に見立てたおままごとだったのだろう。食べられないのだろうか。

「毒じゃよ、しかし、発酵すると、茸の大好物になるんだよ、山牛蒡の実は熟して落ちて発酵するということはほとんどない、干からびるだけなので、なかなか、山牛蒡の酒にありつけないんだな、ところがお前さんが間違えて山牛蒡のお酒を作ってくれたっていうんで、みんな来たんだ、たいしたもんだ」

へんなほめ方があるものだ、毒であるとは知らなかった、飲まなくてよかった。茸に助けられたようなものだ。私は台所から二リットルの焼酎付け用の瓶に入れた山牛蒡の酒をもってきた。といっても酒になっているかどうか分からない。瓶の下のほうに黒っぽい砂粒のようなものが溜っている。なんだろう。

「そりゃ、山牛蒡の種だよ」卵茸が教えてくれた。

「メシの茶碗をもってきてくれ」

脳茸が叫んだ。

ということで、山牛蒡酒とご飯茶碗をもっていくと、茶碗を机の上において、山牛蒡酒を注げという。

その通りにすると、最初に卵茸がぴょこんと飛び上がり、ポチャンと中に飛び込んだ。傘だけ出してどっぷりつかっている。

「ほー気分がいい、なかなか良く発酵している」

卵茸の頭から湯気が立ち始めた。

「浸み込んでくる味もなかなかよいな」

しばらく浸かると、卵茸が外にでて、脳茸が山牛蒡酒に浸かった。

卵茸は座机の上にころがって、ぼーっとしている。

「なるほど、これは美味じゃ、よい酒じゃ、長生きしそうだ」

茸たちはかわるがわる茶碗の中に浸かった。山牛蒡酒が減ると足してやった。

そうこうしていると、夜中になり、最後の一つが山牛蒡の酒から上がると、茸たちは机の上でボーっとなってころがった。

茸たちを見ていると自分も眠くなり、いつの間にか寝てしまったのである。

朝日が差し込んできた。

ふと目を開けると、座机の上の茸たちがみんな立ち上がって、朝日を浴びている。

そんなところに、真っ黒な猫が、

「玉、いるかあー」

と入ってきた。大きな汚い黒猫である。

「おっさん、汚くて悪かったな」

この猫も頭の中が読めるとみえる。

「あほか、おっさん、猫は人間の頭の中を読めるんさ、特に頭の弱いやつはプロテクトしていない」

卵茸が黒猫に向かってしかめっ面をした。

「黒、そんなにおっさんを邪険に扱うんじゃないよ」

「おお、そうだった、玉はどこいった」

「お嬢さんのとこだ、子どもを見に行ったよ」

「なんだ、ほら、山伏茸をつれてきたのによ」

黒の後ろから、白いふさふさのついた茸がのっしりと家の中に入ってきた。

「俺がたのんだんだ」

卵茸が言った。

「あっしを必要としているのはどいつで」

山伏茸が机の上に飛び乗った。

「このおっさんの頭を少し融通の利くものにしてくれよ」

「がってんでさ」

山伏茸は二つに分かれると、一つが私の口の中に飛び込んだ。

頭がやけに熱くなってきたと思ったら、見ているものの角がみんな丸くなった。

「ほー効いてきたな」

卵茸は半分の山伏茸に山牛蒡の酒を勧めた。

「こりゃどうも」

山伏茸は山牛蒡の酒に浸かった。

玉がもどってきて、原稿用紙を咥えてくると机の上に広げた。

私は今起こったことを書き記すと、卵茸と題して小説に仕立てた。

やけに脳が眠くなってきた。

周りにいたはずの茸たちがいなくなっている。

夏目漱石の我輩は猫であると、内田百件の贋作吾輩は猫である、をもう一度読み返すことにして、とりあえず昼寝をすることにした。

目の前で玉がにーっと笑って私を見ている。

頭の中で何かが崩れていくようだ。

「玉や、おやすみ」

卵茸

私家版 第九茸小説集「茸異聞、2021、一粒書房」所収

茸写真:著者: 東京都日野市南平 2015-7-12