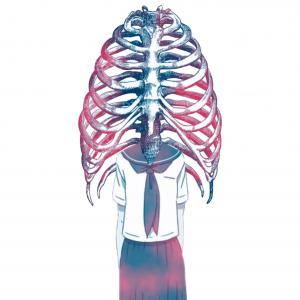

小説を捨てる

背表紙に指を掛けその本を引き出す。文庫本にしては随分と薄く、片手に載せたときのその余りの軽さに私は、淡い翡翠をした表紙が不意に羽ばたきを始めて私の掌から不意に飛び去ってしまうのではないか、という思いさえしたものである。裏腹に鎮座する川蝉の翼をおそるおそる捲り、手に付いたホイップクリームを示指で掬い取るように私は、中途の文章を目で嗜んだ。丁度、日も沈み月夜だけが暗闇を優しく抱くような夜中に、主人公が街ゆく遊女へ殺賊を働こうと企てる場面であった。頼りない金属片に反射した月明かりが主人公の目を刺し、彼は今から遂行しようとしている行為に言い知れぬ嫌悪感を感じる。反対、彼女の首筋から止め処なく溢れる朱と、痛みで顔の左半分を醜く歪ませるその刹那に期待している自分も見つける。板挟みに合い、岐路で狼狽える彼の手から金属片の頼りなさのみが滑り落ちてゆく。

私はそこで本を閉じた。「陳腐……」

痴情の縺れか知らないが、理性を失った主人公の姿は見るに堪えなかった。その頃の私は感情が先走る人間を激しく軽蔑していたようで、彼の底抜けな唐変木の具合に、あるいは彼の人生の凡百さ加減に私の時間を託しても救われないと感じたので文字を追うのをやめた。第一、明日の朝に引っ越しがあると言うのに、窓の外はもう日曜日の憂鬱を両腕に蓄えた夕の色に染まっていて、帳は既に下りかけていた。

「これはもう、要らないかな」私はそばに積んでいた文庫本の山を二等分にして右の山に先程の翡翠を裏返しにして載せ、くすんだビニール紐で纏めてしまった。裏表紙の側面に紐が食い込んで数頁分が膨らみ上がる。何とか明日までには間に合わせねばなるまい。私は腕捲くりをして作業を続けた。

僕はそこで本を閉じた。文庫本を脇に除けて見慣れた白天井を見やる。主人公の凡庸な日常と起伏のない文章とが相俟って、その文字の奥から僕自身の人生までもが滲んでくるようである。

「点滴、替えますね」看護師が抑揚のない声とともに小振りのワゴンを押して入ってきた。

除けた小説を再び手に取って、その表紙にある月並みなタイトルを眺める。どうして僕はこの本を持っているのだろうか。特段思い当たる節もない。

「痛っ……」鈍い痛みが身体を走る。

「あっごめんね、腕痛かった?」即座に当てられたゴム手袋越しの人肌がいやに気持ち悪かった。

「大丈夫です、頭痛がしただけなので」

僕は左手に握られていた文庫本を再び脇に除ける。読み始めた小説を投げ出すのは抵抗感があるが、これ以上読むのは苦痛に違いなかった。

「これはもう、要らないかな」

小説を捨てる