君の声は僕の声 第六章 15 ─月光の糸─

月光の糸

聡が階段を上がり始めると、少年もまた歩き出した。麻柊はごくりと唾を飲み込んだ。覚悟を決め、黙って先を行く聡についていく。

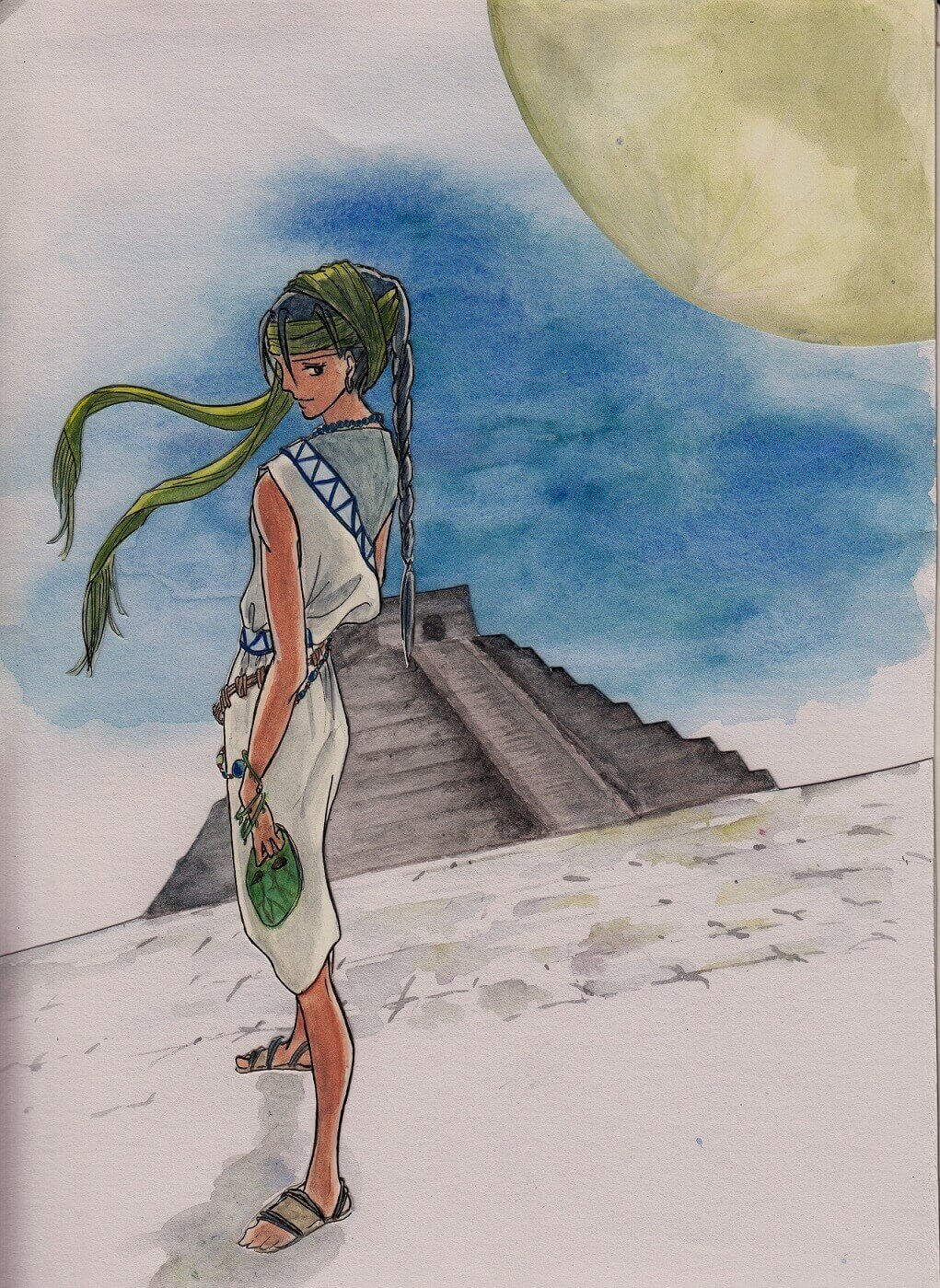

こんな真夜中に、こんな場所に少年がいることは現実的ではないし、少年の身にまとっている物は現代のものではない。不安はあるものの、少年が何者なのか知りたいという好奇心の方が強かった。少年に引き寄せられるようにふたりは階段を上がった。

神殿の頂上に着いたふたりの口から、大きなため息が漏れた。

ふたりの前に、細い銀色の光の筋が何本も走っていた。見上げると、天井には小さな穴があいていて、そこから月の光が漏れているのだ。その光は真っ直ぐに床の先まで伸びていた。

──そう、床の先

床には、穴があいている。昼間見た時には穴などは無かった。全面が床だったはずだ。その床に間違いなく立っていた。それなのに、床に穴があいている。人ひとり、簡単に落ちてしまいそうな穴。それは深く、真っ黒な闇。

銀色の光の筋が闇の奥に消えていた。

ふたりはその神秘的な光景に心を奪われた。しばらく天井を見上げていた聡ははっとした。

少年は?

辺りを見回しても、少年の姿はない。

「聡、あれ」

広場に向かって指をさした麻柊は、そう言って後ずさった。

「危ない!」

穴に落ちると思った聡は、慌てて麻柊の腕を掴んだ。麻柊の足元に目を滑らせて聡は自分の目を疑った。

──穴が無い。

そこにあるのは昼間に見た光景。聡は穴のあった場所に足を滑らせた。聡の足に銀の光の玉が描かれた。

「聡、見ろ」

聡が振り返ると、麻柊の指さした先に、広場に立つ少年の姿があった。

少年は階段を降りた先を真っ直ぐに歩いて行く。そして広場の中央で止まった。ふたりはじっと神殿の上から少年を見つめていた。

しばらく立ちどまっていた少年は、ゆっくりとうつむいた。そして、その姿は広場に吸い込まれるように、すうっと消えた──

※ ※ ※ ※ ※

「おはよう」

聡が寝ぼけ眼で声をかけると、火のそばに腰かけ、ジャガイモを剥いていた麻柊も「おはよう」と眠そうに返した。

「夕べのあれ……」

聡が口に出すと同時に、麻柊は勢いよく立ち上がり、聡の口を塞いだ。

「それ以上言うな。──あれは夢だ……夢に決まってる」

聡が「なっ」と、目を剥くと、麻柊は聡の口に当てた手に力を込め、額がこすれ合うほど顔を近づけた。

「あれは夢だ。そうだな」

麻柊は声を落とし聡の瞳を真っすぐに睨みつけた。麻柊の右手にはナイフが光る。

危機を感じた聡が小さく何度もうなずくと、麻柊は聡の口から手を離し、これ以上話すことはない、とばかりに火に向き直り、ジャガイモの皮を剥きはじめた。

「杏樹は?」

麻柊は夕べの出来事を夢と決め込むつもりらしい。ふたりで同じ夢を見ることの方が怖いと思うが、麻柊の気持ちは解らないでもない。聡は話題を変えようと、辺りを見回しながら麻柊の背中に声をかけた。

みんなが食事の準備をするなか、杏樹の姿がなかった。

「…………」

麻柊はジャガイモの皮を剥く手を止めると、目を座らせたまま無言であごをしゃくった。その先に、広場の真ん中で、ひとり飛び跳ねている杏樹がいた。

「あいつが食事の準備を手伝わないのはいつものことだけど、何やってんだ?」

麻柊の言葉は感情を押さえたように一本調子だ。その隣で流芳は眉をひそめた。

「難しい顔して本読んでいられるよりはマシだけど、今朝のあいつはまるでガキんちょだよな」

麻柊がナイフの先を真上にピンと立てて「どう思う?」と言いたげに聡を横目に見た。

流芳の目が神経質にナイフを捉える。

聡はちょっと笑ってみせると「呼んでくるよ」と麻柊の肩をポンポンと叩いた。

「おい、聡!」

麻柊の呼び声を背中に聞きながら、聡は杏樹のもとへ走っていった。杏樹は石畳の上で子供のようにぴょんぴょん飛び跳ねて遊んでいる。

「食事だよ」

聡が声をかけると、杏樹は足を止めて聡に笑いかけた。

「結?」

杏樹のはにかむような子供っぽい笑顔に、名前を訊ねると、結はこくりとうなずいた。

「何をしていたの?」

聡の問いに結は石畳をくつでこつこつ叩く。

「あのね、ここだけ音が違うの」

結は足のつま先で石をふたつ、交互に鳴らし、周りの石も叩いてみせた。

「ねっ。違うでしょ? 他は同じなのに」

結は女の子らしい仕草で首をかしげた。だが、聡には音の違いがよくわからない。首をひねる聡に、結がもう一度叩いて見せる。「ほら」と結は言うが、やはり聡には同じ音にしか聞こえない。

「…………」

もしや──

聡はゆっくりと顔を上げ、神殿の頂上を見上げた。

この場所は、夕べ、少年が姿を消した場所だ──

「ちょっと待ってて。ここにいてね」

結の両肩に手を置いてそう言うと、聡はテントの方へと走り、透馬を引っ張ってきた。

「もう一度やってくれる?」

聡が上がった息でお願いすると、結はまた石畳をくつで叩いた。

「どお?」

聡が期待の目を透馬に向けた。透馬は小さく何度もうなずきながら「ああ、確かに。ほんの少しだけど、ずれてるね」と言うと、聡の目が大きく見開かれていった。口角が上がっていく。その表情につられるように、透馬が「あっ」と声を上げた。

ふたりが大きく頷き合うのを、結はきょとんと首をかしげて見ていた。

「聡が杏樹と遊んでンのはいいとして、透馬まで何やってんだよ」

ジャガイモを茹でた鍋をかき混ぜながら、左手を腰に当てた麻柊があきれたように言った。思わずその手に力が入り、鍋から飛び出した熱湯に「あちっ」と体をひねった。慌てて流芳が避ける。そのまま広場を振り返ると、杏樹を呼びに行ったはずの聡と、どういうわけか、透馬までが石の上に這いつくばっていた。

「もうメシの支度できたぞ」

麻柊が腰に手を当てたまま、短いため息をついた。

「よ、呼んでくるよ」

流芳が走り出そうとしたとき、聡がこちらに向かって駆けてきた。大きく手を振って何かわめいている。

「みんな来て!」

火の周りにいた全員が聡を振り返った。

「これは……」

円陣を囲むように立っている彼らの足もとには、人ひとり入れるくらいの縦穴がぽっかりと口を開けていた。かなり深い。

朝食をさっさとすませ、縦穴にロープを落とす。

まずは呼鷹が穴の中を降りて行った。少年たちは固唾を呑んで見守る。

「みんな降りて来い!」

降り立った呼鷹が叫んだ。

ひとりずつ慎重に降りて行く。みんなが無事に降りるのを見届けて、最後に瑛仁が降りて行った。

縦穴は、両手を広げられるくらいの通路へと続いていた。懐中電灯を持つ呼鷹と秀蓮と瑛仁が辺りを照らす。周りは固い岩盤だ。その岩盤を削った跡がついている。当時の人々がこれを手作業で掘っていったのだろう。通路は神殿の方角へ真っ直ぐに続いていた。

「そろそろ神殿の下だな」

歩きながら陽大が言った。

相変わらずのカンの良さに驚きながらも、誰も顔色を変えずにひたすら歩く。

トンネルは少し下り坂になる。足もとに気をつけながら下って行くと、石を積み上げたような壁らしきものが見えてきた。

お互い顔を見合わせる。うなずく者。固唾を呑む者。誰もが自信を持っていた。

──今度こそ初代の帝が眠っている、と。

三人が光を当てる。

アーチ型の小さな入口らしいものが浮かび上がった。そして奥には部屋らしい空洞が……。

少年たちの歓声が響く。

呼鷹は慎重に足を踏み入れた。

呼鷹の後に続いた少年たちの口からため息が漏れる。

寮の二人部屋くらいの広さの空間に、初代帝が使用していたと思われる青銅の道具や、金や宝石で装飾された調度品、そして石像などがぎっしりと並べられている。

呼鷹が声を上げる中、徐々に少年たちは顔を曇らせた。

肝心のものがない。

「貸して」

聡は呼鷹から懐中電灯を取ると、くまなく壁を照らし始めた。少年たちの目がその灯りを追う。

「あっ」

少年たちが声を上げた。

灯りはその一点で止められた。

丁寧に削られた部屋の壁、調度品で隠されるように、何かが塗られている。

呼鷹と瑛仁が、調度品を傷つけないように丁寧によける。すると壁には、入口よりも小さな穴を塞ぐように石が積み上げられ、その隙間を埋めるように、漆喰のようなものが塗り固められていた。

その塞ぎ方は、丁寧に掘られた通路やこの部屋の様子からすると、ずいぶんと雑な印象を受けた。

今まで見てきた石の建造物や通路は、崩れてはいても、石と石はすき間なく綺麗に計算されて積まれていた。

それがこの壁は違う。とりあえずその辺の大きさの違う石を積み上げ、出来たすき間を埋めたように見えた。それも平らに均されることなくでこぼこしている。

神殿の真下の重要な場所を塞ぐ仕事にしては、あまりにもお粗末だった。

少年たちが顔を見合わせるなか、呼鷹は背中にくくりつけていた小型ハンマーを両手で握りしめた。塗り固められた壁にハンマーを当てる。意外にも壁はもろい。数回叩くと石は崩れ落ちた。呼鷹は少し拍子抜けしていたようだが、後ろに下がっていた少年たちの表情を見て徐々に眉をよせた。崩れた石の向こうをのぞき込む。

灯りを当てて目に飛び込んだのは、あの地下のドーム型の部屋の光景と同じだった。

違っているのは、石の棺ではなく、木でつくられた棺に、動物の皮と思われる毛皮が覆われていること。そして棺を囲んでいるのは少年たちの骨ではなく、棺に寄りかかりながら、お互いもたれるようにして座わり、ミイラ化していた少年たちであること。

その異様な光景に息をのんだ。

崩れた石をまたぎ、神殿の真下と思われる部屋に入った。部屋に足を踏み入れて聡は気づいた。夕べ見た光景。神殿の小さな部屋の床。無いはずの穴に差していた月の光。闇へと消えていた光が差していたのはこの場所ではないのか……。

君の声は僕の声 第六章 15 ─月光の糸─