土竜茸

わが家は丘の麓にある。庭は丘の林に続く環境のよいところで、退職をするときに移り住んだ。林の中には丘の上に行く小道が通っており、その登り道を二十分も歩くと、丘の上にでて、ちょっと眺めがよく、反対側のくぼ地の桑畑が見渡せる。

秋には林の中に様々な茸が生えて目を楽しませてくれる。食べられる茸も多くあるに違いないが、自分には食毒の区別ができず採ることはない。ただ、卵茸だけは知人が教えてくれ、判別がつくので採って食べることがある。今年は茸の当たり年だとテレビで言っており、確かに林の中を歩くと、名前のわからない茸がたくさん顔をだしている。

ある日、朝早く、裏の林との間にある木の柵の下に卵茸が顔をだしていた。白い壷からつるんとした真っ赤な頭が半分のぞいている。林の入り口につながる草地にはこういった茸がよく生える。明日か明後日には食べられるほどに成長するだろう。一本二本だと食べないで鑑賞するだけにしているが、今回はずいぶんたくさんの卵茸の卵が顔をだしているから育ったらシチューにでもいれよう。食べないまでも庭がにぎやかになってとても楽しい。

ところが、二日後、生えていた卵茸は一本だけであった。十本は生えるだろうと思っていたのに、残った一本以外は跡形もなくなっていた。壷のまま消え失せているのである。しょうがない、育っている卵茸は目の保養のためにそのままにしておこう。

なぜ消えてしまったのだろうか。誰か入ってきて採っていったのだとすると気持ちが悪い。林の中の丘にのぼる道は、家からはすこし離れており、今まで人など入ってきたことはない。しかし、庭に近づくことは可能である。茸好きが卵茸をツボごと持っていった可能性はある。鼠など、林に住む動物が食べてしまったことも考えられるが、食い散らかしたあともない。もしそうだとしても、数匹で来ないと食べきれないだろう。このあたりには狸もいるし、穴熊などもいるようだが、まだ顔をあわせたことはない。きたら遊んでやるのだが。

そう思ってあきらめたのであるが、それから数日後、ちょっと離れたところに、ふたたび卵茸の子供が頭を出した。三つほどある。次の日には居間からでも赤い頭が綺麗に見えるほど大きく育って庭が明るくなった。そばにいくと、周りにいくつもの卵茸の子供が顔を出し始めている。本当に今年は当たり年だ。

ところが、夜の間に一本なくなっていた。人が入ってきた様子はない。とすると、やはり林から動物が食べにくるのだろう。犯人はなにものか、ちょっとしたミステリーで面白い。犯人を捜すため夜中に起きてみることにした。

庭はそんなに広くはない。居間のガラス戸から見ていれば何ものかがくればわかる。いつも早く床につくこともあり、夜中に起きるのは得意である。月明かりさえあれば茸の生えているところがよく見える。

夜中の一時ごろである。その日の月は立派だった。庭が明るい。居間から見ていると、卵茸が動いている。双眼鏡をもってきた。覗いてみると驚いたことが起きている。大きな赤い傘を揺らしながら一本の卵茸が土の中に沈んでいく。見ている間に吸い込まれ、ほんの数分のうちに見えなくなってしまった。なにが起きているのだろう。外に出てみようかどうしようか迷っていると、またもう一本がだんだんと土の中に沈んでいく、やっぱり数分後には消えていた。うす気味が悪い。

パジャマの上に上っ張りを引っ掛けて、懐中電灯を持ち、庭に出た。ちょっと勇気がいるが、林との境に行くと、三本目が土の中に吸い込まれるところだった。大きな赤い傘が揺れながら土の中にはいっていく。まるであり地獄におちた蟻のように吸い込まれていく。茸の周りにはクローバやカラスノエンドウやらいろいろな雑草が生えているが、それらは吸い込まれず、茸だけが消えていく。

懐中電灯で照らしてみた。すると卵茸の動きが止まった。それで懐中電灯のスイッチを切ってみると、また吸い込まれていく。大きな傘まで土の中に引っ張り込まれた。卵茸はそんなに堅い茸ではない。土に引っかかって崩れるかと思ったが、丸のまま吸い込まれていく。とうとう茸が見えなくなった。

林と庭の境を懐中電灯で照らした。土がもこもこともりあがりながら、林の中を動いていく。土竜だ。土竜が土の中から茸を引きずり込んだのだ。しかし、あの壊れやすい卵茸を土の中に引っ張り込むのはたやすいことではない。周りの土を柔らかくしなければ無理だろう。一体どうやっているのだろう。それよりも茸を壊さずにもっていってどうするつもりだろう。だいたい土竜は蚯蚓など虫類を食べている。茸などに興味はないはずだ。不思議なこともあるものだ。

ともかく犯人は想像できたのでなんとなく安心した。

次の朝、庭に出るとまた卵茸が二つ大きくなっていた。昨日土竜が引き抜いていった卵茸の跡はなにもなかったようにきれいだ。その隣にも卵茸の子供の頭がみえる。

土竜はどこに茸を持って行ってしまったのだろうか。林の中を見ると、土竜が動いていった土の盛り上がった跡がある。これを追いかけていくと、どこにいったかわかるかもしれない。

退職人間は暇である。とても面白い仕事が出来たと喜んだ。探偵ごっこのようなものだ。追いかけてみることにした。柵を乗り越えて林の中にはいると、土竜の跡が転々と続いて見える。盛り上がった土は下草の中にぼこぼこと続く。少し歩くと丘の上に行く道が見えてきた。しかし土竜の跡はその道には行かなかった。並行するように上に向かった。土竜の通ったあたりには様々な茸が生えていた。真っ赤な卵茸とよく似ている茸がすっくと立っている。紅天狗茸である。卵茸を教えてくれた友人が、この茸と間違えないように言っていたが、壷もないし、傘には白いちぎれた組織が点在しているのでよくわかる。赤い茸が固まって生えている。綺麗なものだ。そいつも毒茸のようだ。毒茸はもっていかないようだ。ということは食べる目的なのか。

土竜の跡はちょっと急な斜面の手前で終わっていた。先の斜面を見ると、羊歯で半分隠れている穴がある。柴犬ほどの大きさの犬が入れるほどの穴である。行って見た。中を覗くと穴の壁には緑色の地衣類が張り付いて、所々から白っぽい茸が生えている。穴の床には草が生えている。懐中電灯で照らしてみると、奥のほうで曲がっているようで、どこまで続いているのか分からない。かなり長いようだ。

この穴に土竜が卵茸を運んでいくわけはない。土竜の跡をちょっとほじくってみた。なにもでてこない。茸は何処に行ったのだろう。穴の中にもっていったのなら、茸の欠片の一つもおちていると思われるが、そのようなものはない。斜面の穴は関係あるのだろうか。今日はこのまま帰るしかないだろう。今夜も卵茸を見てみよう。

その夜の一時頃、ヘッドライトをつけて外にでた。庭先の卵茸が消えている。あの穴のところに先回りだ。しばらくすると、案の定、下の方から土がもこもこ盛り上がってきた。土竜が茸をもってきたのに違いない。

洞窟のちょっと手前で、土の中から卵茸の傘が顔を出した。やっぱりそうだ。茸はどんどんせり上がってくると、生えているような状態になった。壊れたところはない。不思議なことだ。懐中電灯で照らしていると、さらに持ち上がって、白い土竜が顔を出し、卵茸を手に持って二本足で立ち上がった。まぶしそうな顔をしている。なんだこいつは。

とがった鼻の先、そこに生えているちょびひげ、小さな目、まさに土竜だ。ただ、真っ白で、なんと胸のところに赤い丸い模様がある。派手な土竜だ、日の丸土竜だ。

「まぶしいじゃないか」

土竜が言葉をしゃべった。夢を見ているのか。

「うちの卵茸を返せ」そう言ってやった。

土竜は卵茸を見上げた。

「こりゃ立派だと思ったのにな」

「どうするんだ」

自分としてもずいぶん冷静に対応したと思う。何せ土竜がしゃべっている。

「飾っておくんだ、俺のコレクション」

「どこにだ」

「俺の住まいにな」

「あの洞窟か」

「そうだよ、あんたさんは、入れないな」

「だけど、茸は引っこ抜けばすぐにしおれちまうじゃないか」

「ちょっと細工すれば永久にこのままだ」

土竜は卵茸を抱えると、二本足で、洞窟に入っていこうとする。

「返せよ」

「どうするんだ」

「美味いんだぞ」

「食っちまうのと、飾って楽しむのと、どっちが高度だろうね、食うのは動物の本能、飾って楽しむのは、高度な動物の精神的行為」

なにを言っているんだろうこの土竜は。

「土竜じゃないよ、モールックルという民族だ」

聞いたことがない。

「そりゃそうだ、難民トロールだ」

そこへ、また土がもこもこ盛り上がると、黄色の茸がせり上がり、真っ赤な土竜が顔を出した。胸のところに白い丸い模様がある。そいつもしゃべった。

「あんた、なにやってんのさ」

赤い土竜は黄色い茸を手にもつと、洞窟の方に歩いてきた。

「このお方が、卵茸を返せと言ってるんだ」

「返してやったらいいじゃない、もうずいぶん集まったでしょ」

「そうだな、それじゃ、ほれ、返すよ」

白い土竜が私のところに、卵茸をもってきて、差し出した。私はとりあえず土竜から受け取ったが、返してもらってもしょうがない。

「これはいいよ、やるよ、もう、採らんでくれ、庭を楽しんでいるんだ」

「そうか、それは悪かったな、もう、お宅の卵茸は採らんよ」

「どうやって卵茸を飾っているんだ」

「棚においてある」

「どうしたら永久保存できるんだ」

「教えてやることは無理だが、お宅で、茸を飾り物にすることはできるよ、やってやろうか」

私はうなずいた。ともかく夢だろう。こんなことはあるはずはない。

「それじゃ。明日の夜に行くから茸を丸ごときれいに用意しておいてくれよ」

白と赤の土竜、いや、モールックルはそう言うと、二匹、いや二人寄り添って洞窟の中に入っていった。

穴の中に、姿が見えなくなってから家に戻ったが、頭がぼーっとなっていて、現実と夢の境目がわからないような状態でベッドにはいった。あっという間に寝ちまった。

次の日の夕方だった。居間のガラス戸から庭を見ていると、庭の土がもこもこともりあがり、居間の縁のところまでくると、土竜が顔を出した。いや、モールックルだ。白いモールックルは立ち上がると縁に飛び上がった。見慣れないヒトの手の平ほどのまん丸な葉っぱをもっている。

ガラス越しに見ていた私に向かって「入れてくれよ」と二本足で立ち上がって葉っぱを振っている。

私はあわてて、ガラス戸を開けた。本当のことだったのだ。

モールックルは入ってくると「茸はどこだい」と部屋の中を見回した。てっきり夢だと思っていたので、茸を用意しとけと言われたのを忘れていたのだ。ちょっとあわてた。

「いや、すまん、今採ってくる」

卵茸が何本か生えていたはずである。

「壷の下からきれいに採れよ」

あわてて、庭にでると、シャベルを持って卵茸のところにいった。中で最も立派な卵茸を丁寧に壷の下からすくってとった。

「これでいいだろうか」

「ああ、いいね、土のところだけ洗ってこいよ」

モールックルはソファーの上で、足を投げ出して座っている。土竜にしては、手足が長い。

キッチンに行って、水道水をボウルにため、壷を壊さないように静かに洗った。

タオルをソファーの前のテーブルに引くと、その上に卵茸をのせた。

「立派な卵茸だ」

モールックルの手が驚いたことに五本指だ。人よりも細かに動かすことができるようだ。

卵茸をすっと持ち上げると、テーブルの上のもってきた丸い葉っぱを一枚つかんで、ぎゅっと絞り、絞り汁を卵茸にかけた。そのあと何枚か葉っぱを絞って茸全体に汁をかけた。最後の一枚をつかって、茸の表面を柔らかくなでさすった。

「さあ、これでいい、お絞りをくれ、手を拭くんだ」

モールックルが卵茸をテーブルの上に載せ、一分ほど押さえていると、卵茸の底が平らになったのだろう、バランスよく立つようになった。タオルを渡すと、手を拭いて、卵茸を指差した。

「きれいな茸だな」と言った。

確かに美しい。

「棚に載せてごらんよ」

モールックルに促されて、本棚の空いているところに卵茸をおいた。持った感じでは、木でできているような感触だった。

黒っぽい木製の本棚に朱色の卵茸は映えた。

「いいね」

「ほんとにきれいだ、ありがとう」

「いや、いいんだ」

「それは何の葉っぱなんだろう」

「これは、わしらが住んでいたところに生えていたソップマギという植物の葉だよ、ブックモール語でそっぷsoppとは茸で、まぎmagiは魔法、茸に魔法をかける葉っぱなんだ、この葉の汁は茸を木質に変化させる、それで茸がお飾りになるんだ」

「あんたらはどこに住んでいたんだい」

「ノルウェーだ、奥のほうのガイランゲルという町だ、フィヨルドで有名だよ」

そういえば、モールックルは難民トロールとか言っていた。

「ノルウェーにはトロールがたくさんいるじゃないか、なんで日本にいるんだ」

「逃げてきた、ノルウェーのトロールはヒトの格好をしていることをいいことに、俺たち土竜の格好をしているモールックルをいじめるんだ、それで北海道に逃げた」

「どうして北海道に行ったんだ」

「気候が似ていたし、コロポックルとは交流があったからだよ」

「それで、あんたはなぜここにいるんだい」

「我々は土竜に似ている、しかも土の中にトンネルを掘って住んでいる、ところが北海道に土竜がいないことがわかってな、コロポックルに聞いたら、関東がいいだろうと言っていた。多摩と言うところには動物園があって、土竜の研究もしているということでな」

「それでこのあたりに住んだのか、土竜とは会ったかい」

「ああ、東土竜という奴らは気がいい奴らだよ、あの洞窟も土竜が紹介してくれたんだ、中は広くて住みやすいよ」

「そりゃあよかった」

「東土竜はミミズを探して穴を掘っているから、茸の生えているところも知っていて、教えてくれるんだ」

「日本語が話せるのはコロポックルに教わったのか」

「ああ、そうだよ、変な言葉だな」

「何か飲むかい」

コーヒーでも出そうかと思って聞いたのだが、返事は違った。

「酒がいい、北海道にはいいビールもウイスキーもあった」

こりゃ辛党だ。

「コロポックルはなにを飲んでいるんだい」

「あいつ等、酒を飲まないんだ、寒いところのトロールは酒が好きなはずなのにな、蕗の葉っぱの露だ、実におとなしいトロールだ」

「ウイスキーならあるが、どうやって飲む」

「ストレートでいい、もしもらえるなら家内を呼んでいいか」

頷くと、彼は鼻をピクピクさせた。きっと昨日の赤い土竜だ。

「先に飲んでいよう」

モールックルは器用にショットグラスを手でもち、ちびちびなめた。

「北海道でも飲んだ奴だ、角だな」

かなり飲んでいるようだ。

赤いモールックルがガラス戸からのぞいた。

「あ、いらっしゃい」

あわててガラス戸を開けると赤い土竜、いやモールックルが入ってきた。

「おばんです、おじゃまします」

赤いモールックルはソファーの上の亭主の脇にちょこんと座った。

赤と白の土竜がおちゃんこしている。

「ウイスキー飲みますか」

「ええ」

やっぱり美味しそうにショットグラスの角をなめた。

「これから、どうするんだ」

「仲間を北海道から呼んで、それに子供を産んで、多摩でモールックルの世界をつくるつもりだよ」

「人間に知られると大変だぞ、見せ物にされちまう」

「大丈夫だ、あんたのようなヒトにしか近づかない、俺たちはそういう嗅覚を持っているんだ、トロールはみなそうだ、信じないような奴のところにはいかないよ」

「そういうものか、ヒトの子どもはどうだ」

「同じ、大人も子供も同じ、遺伝だな、脳を作る遺伝子はしょうがない、子供の時に信じられる奴は大人でも大丈夫、大人で信じられない奴は子供のときもそうだった」

「ノルウェーでもそうなのか」

「トロールを信じる、と言うより自分の目を信じることのできる遺伝子は日本と同じ程度、ただノルウェーではトロールが大事な観光資源だからね、みんな否定しないよ」

「本当に見える人とそうじゃない人がいるということだな」

「そうだよ、現代は妖怪や妖精のブームだといっても、信じているのは昔と同じ割合しかいない、このブームはむしろそういう、いい要素を押さえてしまう傾向があってね、漫画や本の中にしかいないと思っちまうからね、生活の中ではみな否定しちまう、本当にトロールはいるのにね」

二人そろってウイスキーをくいーっとあけた。

「たまに遊びにきていいかね」

「もちろん、どうだろう、いろいろな茸のお飾りを作ってくれないだろうか、なんでもごちそうするよ」

「そりゃうれしいね、あのソップマギは洞窟の中で栽培しているからいくらでもあるよ、よろしくたのむ」

それから二人のモールックルはよく遊びに来た。卵茸の料理を作ってごちそうしたらよろこんだ。今まで生でしか食べてこなかったそうだ。さらにウイスキーの炭酸割り、すなわちハイボールを飲ませたら大喜び、そればかり飲むようになった。

「ノルウェーではウイスキーを飲むきかいはあまりなくてな、ウオッカとか、弱いシードルとかだな」

モールックルはそう言いながら、クーッと角のハイボールを飲んだ。

モールックルと付き合うようになって、棚にはいろいろな茸の飾り物がならんだ。茸は彼らが裏の林から採ったものだ。名前は知らないが形も面白いし、色だって青っぽいのもあったりして、綺麗なものだ。中には珍しい茸もあるだろう。

一年たった。最近は何人かのモールックルが遊びに来るようになった。少しずつ北海道から呼び寄せているようだ。だれもがウイスキーを好んだ。それに私の生活のじゃまをするようなこともなく、とても遠慮深い。トロールはみなそうなのだろう。

日本のトロールである北海道のコロポックルに会ってみたい。私には見えるはずである。そんなことをモールックルに言ってみた。

「そりゃいいね、伝えとくよ、北海道のいろいろなところにいるけど、芽室に行ってごらんよ、かなりいるから」

そう言われて北海道にいく準備をしている。それにいずれ、ノルウェーにもいってみたい。ともかくトロールを見ることができるということは、これからの生活がとても楽しくなった。モールックルに感謝している。

そんなとき、モールックルがこんなことを言ってきた。

「ノルウェーの仲間をここに呼んでやりたいんだが、なんとかならないかな」

「どうすればいいんだろう」

「北海道のように、いつまでも保存される森があれば我々は生きていけるんだがな、林でもいいんだ。自然に近けりゃね。ここの東土竜はとてもよくしてくれるんで、林の中の彼らが掘った穴を利用させてくれよと思うよ」

わが家の裏の丘を越えると、昔の桑畑になる。所々に雑木林があって、丘に囲まれた広い場所である。この家を買ったとき、地元の不動産屋がこのあたりの多くはある農家の土地で、その主人は自然が好きで桑畑などもそのままにしてあると言っていた。ただ宅地にしたい大手の不動産会社がその農家に足げく通っているという。代が変わればどうなるかわからない。そういう状況だそうだ。

「むずかしい問題だなあ、でもちょっと努力してみよう、それにしても私には金がないからな」

「飾ってある茸は売れないかね」

木のようになっている卵茸や黄金茸、様々な茸である。お飾りだけではなく、標本としても価値があるかもしれない。

「たしかにな、大学の同級生に資産家で、しゃれた本屋をやっているのがいる、趣味のようなもんだ、そこにはきれいな雑貨もおいてある、そいつに相談してみようか、茸の飾り物にも興味を持つかもしれない」

雑貨といっても、かなり高度な科学装飾品である。石の結晶だとか、化石だとか、おいておくだけでもきれいな知恵の輪だとか、万華鏡だとか、精巧にできた模型だとか、男の子が好きそうな物を輸入したり、日本の職人に作らせたりしている。ネットで大いに売れているのが、水晶の中に立体の像をレーザーで彫刻したものだそうだ。名前も水晶の中に浮かすこともできるので注文が多いということだ。骨格標本もよくでるらしい。偽物の骸骨は本物そっくりだそうで、数万もするのに生産が追いつかないと言っている。最近は女の子もたくさん来るそうだ。

彼はわが家に来たことがない。そこで招待した。

やってきた彼は棚にある茸の装飾品を見て仰天した。

「こりゃあ、本物そっくりだ、いやもしかすると、本物をこういう形にしたのかい」

さすがに目がいい。

「そうなんだ、茸を木のようにする人がいるんだ、造ってもらったんだよ」

「ちょっと触っていいかい」

私がうなずくと彼は棚から絹傘茸を手に取った。

「本当だ、木になっている、どうやるんだい」

「俺も知らないんだ、教えてはくれない」

ソップマギの葉であることは言わなかった。

「いくらぐらいなんだ」

ちょっと困ったが、でまかせに

「三千円だ」と言った。

「安いね、茸好きは買うよ、店に置きたいな、それに専門家だって欲しいと思うだろうね、茸の乾燥標本は大変な労力をかける割には色は変わるし、しわが寄ってしまう。それで合成樹脂の中に閉じこめたりするわけだ、樹脂でそっくりのものを作ってもいるね。だけどやっぱり本物がいい。採ってきた茸をこのような形にできるのであれば、研究室の茸の標本が一変するよ」

「そうか、専門領域でも使えるんだ」

「そうだ、どうだろう、その人にたのみたいな」

「聞いてみるけど、その技術は教えてはくれないと思う」

「それでもいいよ、最初は少しでも卸してくれないか」

「うん、それでね、それを作る人は、茸が生える自然の環境を維持したいと考えているんだ、近くに住んでいるんだが、このあたりを保全したいと考えている」

「確かにここは環境がいいね」

「丘の向こうは桑畑で、持ち主も自然をそのままにしておきたいらしい、しかし、開発をしたい不動産屋がねらっている」

「ちょっとそのあたりを歩いてみたいな」

そこで彼を林の中の道に案内し、丘の上にでた。そこを降りると桑畑があり、雑木林があって、またちょっとした小高い丘がある。かなりの広さだ。

「丘に囲まれたいいところだな、ここにくるにはどうやってくるのが一番近いかな」

「向こうの丘を越えると、その下の方に道路がある。多摩センターにつながる道路だよ、本数は少ないがバスは通っている、そこから歩いて十五分ほどだよ」

「そりゃあいいね、実は、僕もこういった場所がほしかったんだ」

「なぜだい」

「ひっそりと、都内から離れて趣味の本屋をやりたかったんだ、軽井沢なども考えたが、あそこには一見しゃれた店がたくさんあるけど、昔のように個性が光っていない。みんな同じセンスでね、ここなら都会からもそんなに離れていないし、これだけの自然があるしいいね、この桑畑のところはちょっと改良させてもらって、周りの雑木林や丘はそのままにする、どうだろうな、駐車場はバス停の近くに作って、歩いてここまで上がってくる、足の悪い人用に丘の上までエレベーターをつくってもいい」

「それはいい考えだ」

「ちょっとした池というか沼は作りたいね、糸トンボが飛んでいるような」

もともと桑畑なのですでに手が入っているところである。そういった開発は仕方がないだろう。丘や林が残るのならモールックルも大丈夫だろう。

「これだけの物を買うとなると、大変なお金がかかるね」

「まあそれは先祖に感謝しよう、大丈夫だよ、ここなら僕も終の住処にしてもいい」

そんな話をして我が家に戻った。

彼はみやげにウイスキーをもってきた。私がいつも飲むのとは大違い、アイラのシングルモルトだそうだ。高価な物なのだろう。ストレートで飲もうというので、ちょっと口にいれたのだが、こりゃとても飲めない。薬臭い。

そんな様子を見ていた彼は「はじめてかい」と笑った。

「なれると止められなくなるよ」と言いながら美味しそうに口に含んだ。

「僕は何時も角の炭酸割りだよ」

「飲んだことがないな」

これだからお金持ちは困る。私は角を持ってきて炭酸割りを作った。私にはこっちの方が美味く感じる。

「俺もそれくれよ」

それで、角のハイボールをつくった。

「おーうまいね」

彼の顔からすると本心である。

「こりゃ傑作だ、勝手に飲んでいいかい」

彼は角のハイボールを一気に二杯も飲んだ。おつまみに卵茸入りのオムレツをつくって出した。

「上手だな、もしこっちに住めるようだったら、俺も茸料理を覚えよう」

その日は遅くまで学生時代の話をして、彼は機嫌よくタクシーで都内まで帰っていった。

彼が帰ると、モールックルが窓ガラスをたたいている。どうやら、ずっと窓の外にいたようだ。

「お客さんだったんだな」

「大学の時の同級生でね、あんたたちが作った茸を見てびっくりしていた、あんたたちの住処をつくってくれるかもしれないよ」

「うん、みんな聞いていた、うれしい限りだな」

「だけど、どうやって、できた茸を彼に渡そうかな」

「あの男大丈夫だよ」

「なにが」

「あんたと同じで、トロールが見える人間さ」

やっぱりそうか、あんな金持ちと私がなぜつき合えるか理由がわかった。金があるけど、そんな顔をしないやつだったから仲がよかったのだろうと思っていたが、それだけではなかったんだ、あいつもトロールが見える男だったんだ。

「何時か紹介するよ」

「きっとうまくいくよ、そうなったら仲間を呼ぼう、茸はたくさん作れるよ、さて乾杯だ、その友達のウイスキーをくれよ」

モールックルはアイラのウイスキーを要求した。ショットグラスに入れて渡すと、きゅーっと飲んで、ふーっとため息をつくと、「美味いねー、さすが、本場のだ」と言って、「角も好きだよ」と付け加えた。

モールックルの方が私より舌が肥えているようだ。

この話は半年後、実を結んだ。それから二年、友人はこの地に茸の楽園を完成させた。

今でもモールックルは遊びに来る。ノルウェーからやって来たモールックルたちも遊びに来る。彼らの作った茸の置物は友人の店で飛ぶように売れている。そればかりか、世界中の大学から、茸の標本作りを頼まれ、採ったばかりの珍しい茸が冷凍空輸され、彼の店に運ばれるようになった。彼の店の名前も「モールックル」と言う。

地下にはモールックルが作業しやすいスペースが造られ、モールックルたちは楽しんで茸の標本作りをしている。そこにはモールックルの好きな温泉も湧いている。モールックル用の調理場もある。モールックルたちは日本に来て茸や山菜の料理を覚えた。彼ら自身で作って楽しんでいる。さらに酒屋ができた。ウイスキーは友人が提供していた。

友人は茸のお陰で、さらに大金がはいり、その金でモールックルのために土地を買い広げるつもりでいるのである。彼らは自然が残っているところでなくては生きていけない。

これ、本当の話である。

土竜茸

私家版第十四茸小説集「茸耳袋、2023、269p、一粒書房」所収

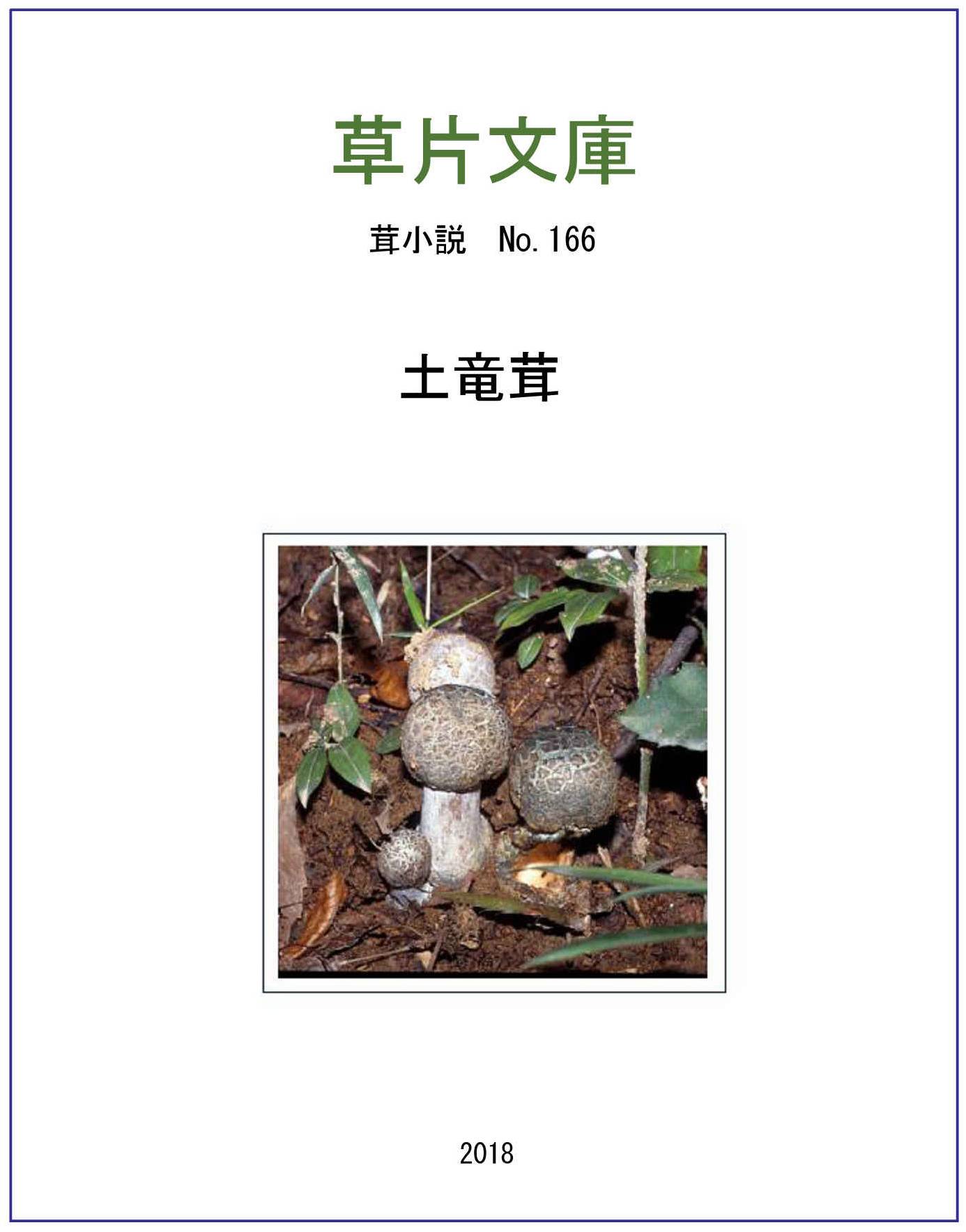

茸写真:著者 東京都日野市南平 1996-9