君の声は僕の声 第六章 9 ─麻柊のイライラ─

麻柊のイライラ

──玲だ。

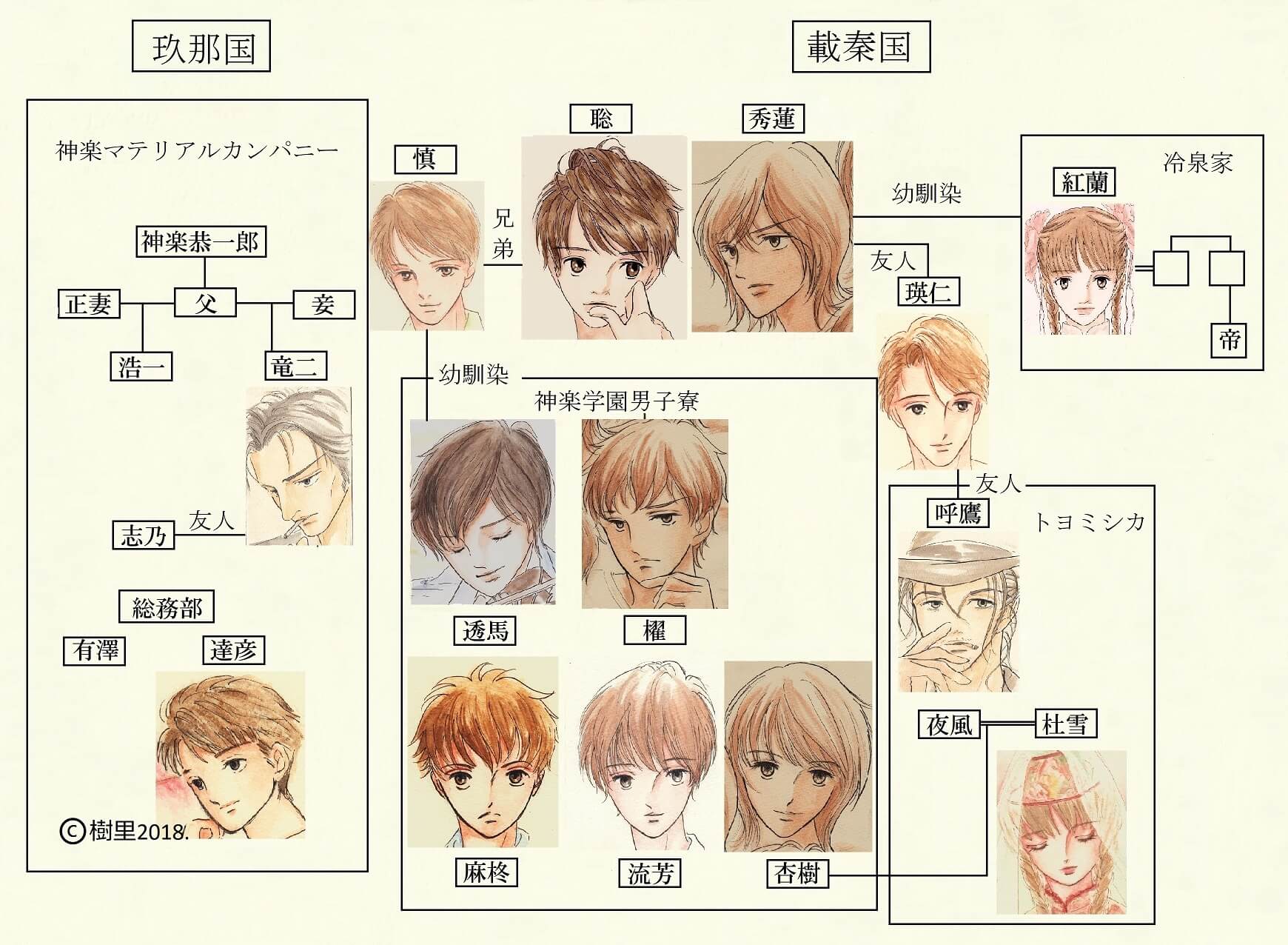

聡は思った。玲は感情的にならない。常に冷静で合理的だから、この少年たちがどんな状況で棺を動かしたのか、想像したりはしないのだろう。櫂と麻柊は露骨に嫌な顔を杏樹に向けた。瑛仁と呼鷹も戸惑っている。

聡が何か言おうと考えていると「杏樹の言う通りだ」と、秀蓮が前に出た。

「僕たちは先に進まなければならない。この先にも何があるかわからないんだ。いちいち感傷的になんかなってはいられない。そうだろ?」

秀蓮に言われ、少年たちは曖昧に頷いた。

聡はほっと胸をなでおろした。そして棺に手を添える。秀蓮の言う通りだ。いちいち感傷的になんかなっていられない。少年たちの骨をそっと壁際に移し、棺を動かした。蓋だけでも重かったのだ。大人ふたりがいてやっと動かすことができた。

はたして地下通路への入口らしき階段が現われた。

階段は暗闇だった。

幅の狭い不揃いの石で作られた階段。まるで冥界へと続いているかのように、数段先の階段は、墨のような暗闇に溶けていた。

呼鷹は何を思ったか、踵を返し、骨の転がった通路へと走って行った。しばらくして戻ってきた彼の手には、骨が一本と色あせた赤い布が握られている。布は骨からはぎ取ったものらしい。流芳と麻柊は青くなった顔を引きつらせた。

呼鷹はその骨に布を巻きつけると、リュックサックから瓶を取り出し、瓶の中の液体を布に染み込ませ、小型点火器で火をつけた。

「松明か」

にやりと口角を上げた櫂に、呼鷹は懐中電灯を手渡した。

階段は幅が狭く、少年たちでも足を横にして降りて行かなければならなかった。石もごつごつしていてバランスが取りにくい。呼鷹が先に降りて、階段を照らしてくれた。

階段を降りると、思った通り、暗い通路が続いている。

先ほど通ってきた通路ほど低い天井ではないが、大人の男ひとりがやっと通れるくらいの狭い通路。圧迫感に息が詰まりそうだった。敷き詰められた石は、加工された石ではなく、比較的平らな天然の石をそのまま敷き詰めたもので歩きにくい。だが、この先に二千年近く前の人々が暮らしていた遺跡がある。そう思うだけで胸が高まった。

どのくらい歩いただろうか。目が慣れてきただけではない。少しずつ明るくなってきている。狭かった通路の幅が広くなった。もうすぐ出口だ。足は疲れていたが、みんなの顔は期待と緊張に高揚していた。

「あっ」

石の隙間に足を取らててつまずきそうになった聡を、瞬時に秀蓮が支える。

聡は思わずはっとなった。自分でも気づかないうちに、疲れと緊張で体が硬くなっていた。出口が見えて気が緩んでしまったのか、危うく足を捻るところだった。

落ち着いている秀蓮の顔を見て聡が頬を緩めると、秀蓮は微笑み返した。

通路は緩やかにカーブしている。カーブを曲がった先は、光が強く差し込んでいた。暗闇の中を歩いてきた彼らの心に安堵感が広がる。光の中に地上へと上る階段がある。少年たちは声を上げて喜び合った。呼鷹は松明の炎を消し、階段を上った。ここの階段も幅が狭く、段差が大きい。駆け上りたい気持ちを抑えて慎重に上がっていった。この狭い空間から早く解放されたい。当たり前の陽の光を見ることが、こんなにも心弾むとは……

だが──

突っ立っている呼鷹の後ろで、少年たちは「ああっ」と声をあげ、茫然と立ち尽くした。最後に階段を上がってきた瑛仁も「これは……」と言ったきり言葉が続かなかった。

目の前に広がっているのはただの平坦な森。

まるでふりだしに戻ってしまったような錯覚に陥っていた。

「どういうこと……」

聡がつぶやいた。瑛仁から預かった書物に描かれていた建造物はおろか、その欠片も転がってはいない。

「おい、おっさん。本当にここなのか?」

櫂が口にすると、少年たちが呼鷹を見上げた。その顔に不安の色が浮かぶ。

「方角は間違いないよ」

自信ありげにそう言ったのは杏樹だ。

「遺跡への行き方を正確に記した地図はないけれど、陵墓から遺跡までは『太陽の最も高くなる方向へ五澗』と書いてあった。この辺りで間違いないよ」

杏樹はケロリとしている。

呼鷹は手にした地図と羅針盤を交互に見つめて杏樹に目をやった。

今まで歩いて来た方角などわかる者はいない。道を探すのに精一杯であり、地下の曲がった通路を歩いてきて、誰も今いる位置など把握していない。誰もが杏樹の並外れた、というより人間離れした方向感覚に言葉を失っていた。

少年たちは杏樹を得体のしれない物でも見るように茫然と見つめていた。杏樹が気分屋なのはわかっていた。寮の談話室で議論になることがあれば、「そんな話よりさ」と、冗談を言い始め、その場の空気を変えてしまう。かと思えば、大学の図書館で借りてきた小難しい本を読んでいるときもある。そんなときは、ひと言も冗談を言わない。それどころか、話しかければ「うるさい」とばかりに睨まれた。

だが、今日の杏樹は気分屋どころではない。少年たちの中で、杏樹への不信感のようなものが湧き上がっていた。

瑛仁だけは何やら考え込むように杏樹をじっと見つめていた。

「あの辺りはどうかな」

「ほえっ?!」

ふいに聡に振られた麻柊は素っ頓狂な声をあげた。

「テントを張る場所だよ」

緊迫した空気を破るように聡が明るく言った。

「いい加減にしろよな!」

背中に響いた怒鳴り声に、荷物から食糧を出していた聡と秀蓮は振り返った。麻柊だ。

「いい加減にするのは君の方だろう」

うんざりするでも怒るでもなく冷静な声が返ってきた。

麻柊の顔がカッと赤くなる。

悪気はないのだろうが、麻柊にとっては馬鹿にするように聞こえただろう。『玲』の声だった。聡と秀蓮はすぐにテントへと向かった。

「どうしたんだ?」

秀蓮が近くにいた流芳に訊ねると、流芳は困った顔で小さく首を横に振った。櫂と透馬は焚き木を拾いに、瑛仁と呼鷹は自分たちのテントを設置すると水を汲みに行き、この場にはいなかった。

「その言い草が気にいらねぇんだよ」

麻柊が言いながら杏樹の胸ぐらを掴んだ。だが、杏樹は顔色を変えずに、麻柊の手を振りほどいた。

「それは生憎だったね。僕は君を怒らせるつもりはないし、君と言い争っている時間があったら、頭に入れておきたいことがあるんだ」

杏樹はそう言いながら落ちていた本を拾うと、土を払った。それは瑛仁から渡された、古代文字の解読方法が書かれた本だった。

「おい、話は終わってないだろう」麻柊がムッとして杏樹の肩を引いた。「みんなテント張ったり、食事の準備をしてるんだぞ。お前も何かしろよ!」

杏樹は少し首を傾けて、横目に目を細めた。

「頭を冷やせよ。ここでケンカしたって無駄に時間と労力を使うだけだ。君はさっさとテントを張るべきじゃないか。僕は体を使うことは苦手なのでね、代わりに頭を使って、君たちにはできないことで協力しようとしているだけだよ」

「なに?」

麻柊が顔を引きつらせた。

君の声は僕の声 第六章 9 ─麻柊のイライラ─