雑貨店グローリアの物語はタイトル未定

老いた男と黒猫がお出迎えするミステリーショップの物語。

じわじわ怖いホラーです。

オムニバス形式の短編集。

作品名が思いつかないので、ピンときた時に改めて付けます。

本業の合間に執筆しているので、更新は遅いですが、感想いただけたら幸いです。

プロローグ

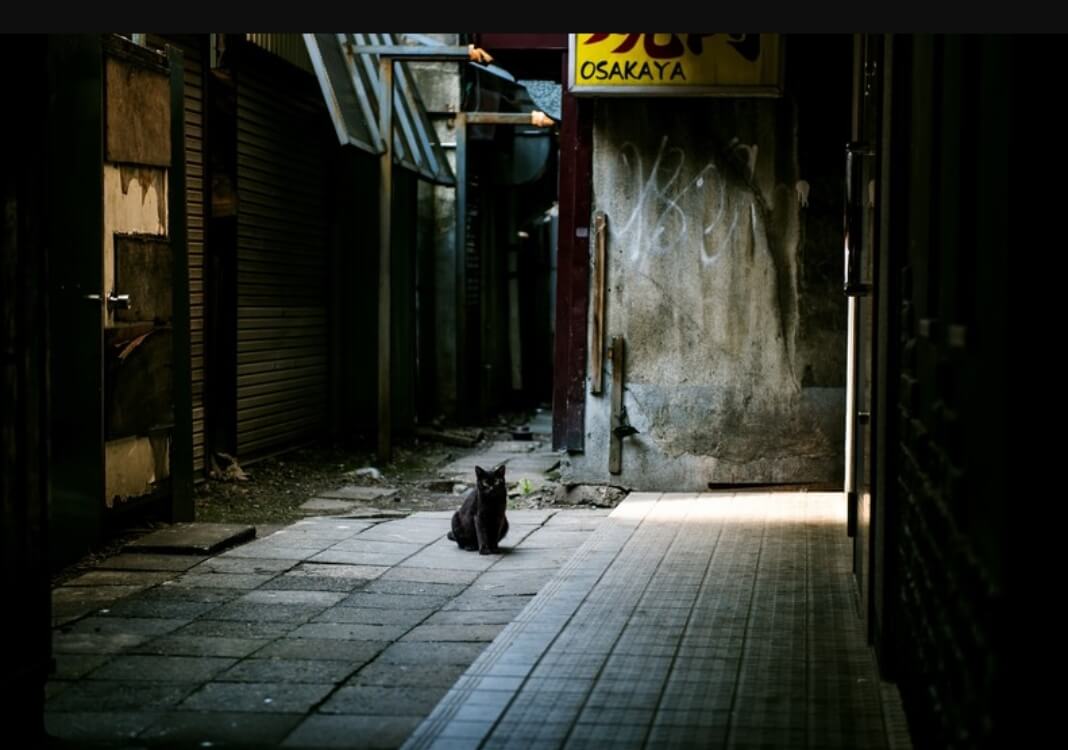

表通りの喧騒が耳に届く距離にあるこの通りは「神楽通り」と呼ばれています。かつては商店街として栄えていましたがね……。十数年前にほんの近くに新しく広い道路が開通致しまして、それに並行してきらびやかなファッションビルが建てられていくと、神楽通りはあっという間に寂れた通りとなってしまいました。

私は神楽通りが寂れ始めた頃、こうしてここに店を構えたのです。

――何故寂れ始めた神楽通りに店を構えたのかとおっしゃいますか?

そうですねえ……私が扱う商品は少々変わった物が多いですから、そうそう目立った場所に店を出すには向かないのですよ。

私のお店にはいつもお客様で溢れているという訳ではありませんが、常連様も含めまして、それなりに人は入っております。でも今日は開店から閑古鳥が鳴いていますね。こんな日が偶然でなく、必然的に起こる日が稀にあります。

こんな静かな日はそう――。

「たった一人のお客様」をお迎えする為にあるのです。

この店の右端に扉があるでしょう?よく耳を澄まして下さい。ほら、聴こえませんか?たった一人のお客様はまだかと騒ぎ出す「あの子達」の声が。

ずっと店の隅でつまらなそうにしていた、看板娘の「カーズ」がすくっと立ち上がりました。さて、そろそろ本日最初で最後のお客様がお見えになる時間ですね。カーズがお客様を案内して来るでしょうから、私もお出迎えの準備を致しましょうか。

たった一人のお客様をお迎えする時刻は決まって黄昏時です。黄昏時は陽が沈み薄暗く、辺りが見えにくくなることから「誰そ彼は」と言ったのが語源だそうですね。闇を徘徊する魔物が目を覚ます時刻であり、「逢う魔が刻」とも言います。

さあ、間もなく扉が開きますよ。お客様、貴方が扉の向こうで見つけた子が貴方の運命にどう作用するかは―全て貴方の判断次第です。それでも扉を開けてしまいますか?

未完成のピエロ

誰でもいい

僕を助けて…

1

「今日僕の鞄から無くなった物は、筆箱と理科のノート。その代わりにあったのは、机の落書きと、虫の死骸。僕は頭がいいし、ノートは綺麗に取ってあるから、書いてあるタカハシイサムの名前は消されて、盗んだ奴の名前が書かれる」

頭の中で呟いたことは、無機質な文字で綴られて世界中に発信された。最後の一文は嘘だった。タカハシイサムは僕の名前を片仮名に変えたものだけど、ノートはぐちゃぐちゃにされて、明日には焼却炉行きだ。

少しばかり待つと、僕のフォロワーから幾つかコメントが入る。

「そんなことする人に負けないで。がんばって!」

「マジ最低だな。殺してやろうか?w」

僕に同情してくれる奴らは、こんな風に束の間の安息を与えてくれる。だけど世の中は、優しい人間ばかりじゃない。

「お前弱すぎワロタ」

「鬱ツイートそろそろ飽きた乙」

「いっぺん死んでみれば?www」

チッ、こいつらはブロックだな。死んでみれば?なんて言う奴は、僕が頭の中で殺す。幸せなお前らに僕を殺せる筈がない。殺すのは僕だ。

ブロックのボタンを押す時は、息がはあはあと音を上げる。一種の高揚感が僕を奮い立たせる。

お前が死ねよ。

ドロドロとした感情はそのままブロックのボタンへと僕の指を導いた。

指の先が痺れている。これは震えじゃない。そう自分に言い聞かせた。たかがブロックだ。本当に死ぬ訳じゃない。これは僕が考えた殺人ゲームだ。ゲームで人は死なないだろう?

大きく息を吐き、スマートフォンの電源を切った黒い画面に映ったのは、砂埃にまみれて情けない顔をした僕だった。

ついさっき殴られた鳩尾の痛みがぶり返す。込み上げる吐き気を堪えて、僕は裏路地へと走った。

喉の奥で感じる酸味が気持ち悪い。もう限界だ!

周りに誰もいないのを確認してから道端に吐き出した。ベチャベチャとアスファルトに落ちる吐瀉物は殆どが胃液で、濁った黄身がかった色をしていた。さっき殴られた時に一度吐いているし、もう胃の中は空っぽだ。目がチカチカして何も見えない。何も考えられない。裏路地の壁に背を預けて、力なくしゃがんだ。

「はははは……」

ちゃんちゃら可笑しくて涙が出るよ。SNSで虐められている事を訴えて、世界にいるどこかの誰かに気に留めてもらっても、僕は今……。

圧倒的に独りだ。

チリン、と鈴の音が耳の奥で響いた。目のチカチカは治まらないし、幻聴だな。

「ニャー」

今度は猫の鳴き声の幻聴かよ。僕もだいぶイカれてきたな。

脚にざわっとした悪寒が走り、我に返る。視線を落としてみたら、黒い猫が大きな瞳で僕を見上げていた。

翡翠色の綺麗な目玉をした猫だ。薄暗い路地に黒い毛並みが溶け込んで、二つの目が浮かんでいるようにも見えた。

撫でてやろうかとそっと手を伸ばしてみる。だけど猫はスッと身を翻し、僕から離れた。

オマエから擦り寄って来たくせに、随分と自己中な猫だな。

「とっとと失せろよ」

猫を相手にならこんな言葉も簡単に出せる。どうせ人間の言葉なんて分からないだろう?

猫は少し離れた所で止まって、振り返った。目だけが大きく暗闇に浮かんで気味が悪い。だけど何故だろう?目が離せない。

僕はふらりと立ち上がった。立ち上がった僕に反応して、猫の尖った耳がピクリと動いた。視覚が戻っている。そんなことを心の片隅で思った。

猫が歩を進めると、鈴の音だけが裏路地にこだまする。音が止んだかと思えば、振り返った猫の目が光る。着いて来いとその目が訴えていた。

僕はその誘いに乗ることにした。帰ったら母さんに砂埃だらけの髪や制服に何事かと小言を言われる。そして僕は、「友達とふざけてて……」と嘘を吐く。身体の痛みもさることながら、嘘に嘘を重ねるのも、もう限界だった。

猫に連れられて辿り着いたのは、小さなお店(看板にはグローリアと書いてある)で、店の扉にはウエルカムプレートが付いていた。

この神楽通りの店の多くはシャッターが閉まったままの店が多く、寂れた商店街だ。なのに、木造建築のこの店はさほど古くはなさそうだ。

そして猫は、下方に作られた専用の出入り口であろう蝶番の扉から店の中へ入って行った。

一見してどんな店なのかはちっとも分からない。窓からほんのり灯りが漏れていることから、どうやら営業はしているみたいだ。覗いてみると、痩せたおじいさんが椅子に座っていて、さっきの猫はぴょんっと跳ねておじいさんの膝の上に乗っていたところだった。

店内はテーブルに石ころみたいなものがたくさん置いてある。壁には女が身に着けるアクセサリーやらが飾られていた。

猫のいる場所の近くに吊るしてある、カッティングされた丸いボールが夕陽に照らされて光ると、猫は待ってましたとばかりにじゃれ始めた。

不気味な猫でも何でもなかった。ただの猫じゃないか。可笑しくてつい口角が上がった僕は、店に入ることに決めた。

「いらっしゃいませ。貴方をお待ちしておりましたよ」

店主が椅子から立ち上がって僕を迎えた。店の常套句にしては変な言い方だな。にこやかにしている顔も何だか癪に障る。

褐色の痩せた顔の上には黒のワッチ帽がちょこんと被せてある。痩せてはいるが、その体躯は姿勢が良く、骨格がしっかりとしていた。

「気になるものがございましたら、おっしゃって下さい」

そう言って店主は椅子に座り直した。

気になるものと言われても……僕はこの店に買い物をしにきた訳じゃない。

猫は僕には目もくれず、ボールにじゃれている。店主は僕をじっと見つめているし、何か一言話した方がいい気もする。

「え、えっと、このボール綺麗ですね」

綺麗だとは思うが、僕には興味のないシロモノだ。僕以外にお客はいないし、押し売りされたらどうしようか。

「それはサンキャッチャーというものです。近頃インテリアとして人気を集めておりますが、この店では専らカーズの遊び道具ですよ」

カーズ?ああ、猫の名前ね。それにしてもこの店主、売る気あるのか?椅子から立ち上がる様子もないし、今にも居眠りしそうな呑気な顔してさ。神楽通りの店だもんな。年寄りの道楽で始めたのなら、今にこの店のシャッターも永久に閉まるだろうよ。

それにしても、店主が売る気のない方が僕にとっては好都合だ。閉店が何時だかは分からないけど、暫くここで時間が潰せる。その後は……いや、今は考えるのはよそう。

店内は思ったよりも奥行きがあって広かった。大きなテーブルが五つ円をえがくように配置されていて、中央には小さいテーブがあり、そこには三角錐にカットされた水晶が置かれていた。

随分とまあ、でかい水晶だな。近寄って値段を見たら、あり得ない位の0が並んでいた。こんな物買う奴の気が知れないよ。

値段の下に「家宝にいかがですか」「水晶は邪気を払います」などとツラツラ書いてあるけど、こんな物で人生が変わるなら、誰もボロ雑巾になるまで耐えたりしない。

他のテーブルにも、巷でいうところのパワーストーンが所狭しと仕切られて並んでいた。勉強運、金運、恋愛運……ポップに書かれた文字を眺めていても、どれも僕には必要のない運だ。僕が欲しいのは、何て言ったらいいのだろう?痛みに耐えられる力。虐められないような強い力。

そうだ。僕が欲しいのは「運」なんかじゃない。「力」だ。

窓から差し込む光はその色を変え、やがて消えた。近くでシャッターを下ろす音が聞こえる。時間を確認したら、七時になるところだった。

「あの、営業は何時までですか?」

買う気もなさそうな客である僕なんかとっとと追い出して、ここの店主だってシャッターを下ろしたい筈だ。

「この店は特に閉店時間を決めてないのですよ。好きなだけご覧下さい」

そう言って店主は被っている黒いワッチ帽を撫でて笑った。年寄りの道楽だと思った事を見抜かれたか。

猫のカーズは光が弱くなったサンキャッチャーで遊ぶのをやめて、窓際の小さなテーブルに飛び乗った。商品が何も乗っていないし、どうやらそこがカーズの定位置なようだ。

窓の外には切れ味の良さそうな細い月、窓辺に翡翠の目玉の猫。

へぇ……悪くないじゃん。この店に刃物の取り扱いもあって、良く切れるナイフとカーズの目玉がセットで売ってるなら買ってやってもいいけど。なんて出来もしないとこを思ったりする。

僕がそんなグロイ事を思ったとは露知らず、カーズは小首を傾げて僕を見つめてきた。

――冗談だよ。

そっと手を伸ばしてカーズの頭を撫でてやる。おまえの目はそこらのテーブルで売り物になっている翡翠より確かに綺麗だけどな、その目はそこにはめられてるからいいんだ。

帰ろうとして踵を返した時に初めて気が付いた。店主の居る椅子の横に倉庫かトイレかと思われる小部屋があるのだが、扉には赤文字で「こちら呪物」と書かれていた。

あれ……?さっきはそんな文字なかったと思うけど。

「じゅ……ぶつ?」

つい、声に出してしまった。

「この部屋の商品も、お客様が先程までご覧になっていたパワーストーンと何ら変わりはありませんよ。持ち手との相性で良くも悪くも作用します。ただ少々マニア向け、とでも申しましょうか」

悪いけどパワーストーンとやらには何の魅力も感じなかった。帰るまでの時間も延ばせるし、そっちの部屋の方が興味をそそられる。

「見せてもらっても……あ、え?」

いいですか、と続く言葉は音もなく近付いて来たカーズによって遮られた。僕の足元で体を擦り付けている。僕が見下ろしたら、「ナー」と、これまでと違った低い声で鳴いた。

ここに僕を連れて来たのはおまえだろう?行く手を阻むなよ。

「カーズは貴方が気に入ったのですよ」

それまでにこやかにしていた店主の顔が少し陰った。さしずめ自慢のペットが他人に懐いて悔しいといったところだろうか。

しかし今、そんなことはどうでもいい。パワーストーンと変わりないなら、未成年お断りってこともない筈だ。

「見させてもらいますね」

少しだけ強気な言い方をして僕は、「呪物」と書かれた扉に手を掛けた。

三畳程のスペースの部屋には、突き当りと両サイドにスチール製の棚が設置してある。最初に目に付いたのは、奥の棚の最上部に置かれた透明度の全くない黒い玉だった。部屋の外にオニキスというパワーストーンがあったけど、どこか異質な感じに見えるのは部屋の照明が暗めだからだろうか?

「黒水晶、別名モリオンといいます。魔除け、厄払いでは最も強い効力があるのですよ」

店主は部屋に入った僕の後に着いて来て、他にも黒水晶の謂れを語り出した。

「へぇ……」

文字にしてあった謳い文句よりは興味をそそられた。それでもやっぱり石を拝む気にはならなかった。

店主も語るだけ語っておきながら「残念ながら、その黒水晶に値段は付けられません」と、売る気はない意思を示した。

黒水晶が君臨する棚には他にもパワーストーンが整然と陳列されていたが、両サイドの棚には人形、お香、お札等、ワケの分からない物が雑多に所狭しとひしめき合っていた。ゲームキャラをパクったみたいなぬいぐるみには百八円の下げ札が付いていて笑いそうになる。こういう物だったら買ってもいいな。

物と値段を交互に眺めながら、僕は本格的に物色を始めてしまったのだった。

暫く扉の前に居た店主は姿を消した。カーズは出入り口にちょこんと座っていて、僕の動向をじっと見ていた。時折視線を投げ返すと、何か言いたげに見つめ返してくる。猫といえど正直鬱陶しい。

学校で僕を標的とする好奇の目、虐めに加担しなくとも同情の目。僕はどちらも大嫌いだ。カーズもそんな風に僕を見ているのだろうか?いや、違う。人間より単純なイキモノだからこそ、僕の本心を見透かしている、それが鬱陶しい。猫のカーズに僕を助ける力はないじゃないか。

背後の棚から何かごろんと転がる音がした。こういう薄暗い場所で何の前触れもなく音がしたものだから、心臓がビクンと跳ね上がる。つくづく臆病者な自分が情けない。転がったのはピエロの人形だった。

人形を棚に戻してやろうと手に取った。とんがり帽子を被り、顔の半分は白く塗られ、赤い唇は口角を上げニマリと笑った形を作り、目の周りは赤い星で彩られている。その星の目元からは赤い涙が一滴ペイントされていた。右半分の顔は赤褐色で、三白眼の鋭い瞳がじっと僕を見据えていた。

左半分は仮面なのだろか?白い仮面が半分剥がれたピエロ。素顔の半分が僕を見つめ、口元だけで哂う。

値札が付いていない。まさかこの薄汚れた人形がさっきのモリオンみたいに値段の付けられない程の価値があるとは思えない。他の商品と値札が絡んで取れてしまったのだろう。

「その子がお気に召しましたか?」

「え?」

気配もなくカーズを抱いた店主が背後に立っていたものだからぎくりとする。いちいち心臓に悪い店だな。

「これ……値札が付いていないです」

ピエロの人形を店主に差し出すと「ああ、すみません」と店主は受け取った。

「幾らですか?」

「はい……?」

僕の小さな声に店主はぴくりと反応した。

「そのピエロ、幾らですか?」

買うつもりなんてなかったのに――。お金だってさっき僕を殴った奴らに盗られてほんの数百円しか残ってない。

「少々お待ちください」

店主はカーズを床に下ろすと、ピエロがあった棚の周辺を漁り出した。棚の上には無かったようで、「よっこらしょ」と腰をかがめて床に這いつくばり、棚の隙間の奥に手を伸ばした。ご老体にそんな事をさせるのは申し訳なく、諦めようとしたけど「ありました!」店主が少年みたいに笑って値札を差し出したから、僕はお金が足りなくても再来店して買おうと決めた。

ピエロの値段は三百十五円だった。消費税が値上げする前から棚にあったのかと苦笑した。店主は八パーセントに釣り上げることなく売ってくれた。財布に残ったのはたった五十三円。僕は次のお小遣いまで駄菓子しか買えない。それでもあいつらに盗られるよりはマシなのか。

店先でカーズに見送られ、僕は猫のエンブレムがプリントされた紙袋を抱えて家路に着いた。

家に入る前に制服の砂埃を払うのは意識しなくても習慣になってしまった。母さんの顔つきを見れば、誤魔化し切れていないのは分かっている。それでも僕は、父さんと僕の話をして涙を流す母さんを見たくないんだ。

部屋で着替えを済ませ、ブレザーをハンガーにかけてシャツは床に投げ捨てた。後で酷い汚れを落としてから洗濯機にこっそり入れる。それでもって虐げられた一日を終える。僕が僕でいられるのは夜の数時間だけだ。しかし今日はその前に紙袋からピエロを取り出した。あの薄暗い呪物の売場よりは幾分ピエロの輪郭がはっきりと見えた。

店主が袋に入れてくれる前に簡単にメンテナンスをしてくれたけど、何年も誰の目にも止まらずにいたピエロはやはり薄汚れていた。

こいつの着てる衣装も洗濯出来るのかな?と少し考えたが、装飾品が取れてしまいそうだったので、ウェットティッシュで軽く拭くだけにした。顔のペイントも水溶性でないと判断して、薄灰の埃汚れを落としてやった。

勉強机の後ろの本棚の上には、ゲーセン取ったヒーローのフィギュアが無作為に置いてあるのだが、間を作ってピエロを置く。

そうしたところで、ピエロが嬉しいのか、なんて分からないし、完全に僕の自己満足だな。ピエロは何をしても笑った口元を崩さない。

僕はこれからすっかり荒れた胃に晩御飯を流し込んで、味も殆ど感じられないのに「今日の御飯はちょっとしょっぱいね」なんて、地面の砂と同じ味がすると、暗に本当の事を口にしたりするんだ。

そして、洗面所で制服を洗い、浴場では身体にできた傷と痣にぬるめのシャワーを当てて、滲みる痛みに時々涙を流している。

どれが古い傷で、どれが新しいのかなんて確認することは、もうしなくなっていた。

なあ、呪物部屋のピエロ。オマエにまじないの力があるのだったら、この痛みをどうにかしてくれよ。

2

朝が来て、僕の意識は覚醒した。殴られた身体の疲労は深い眠りを誘発してくれて、夢も見ない。そして昨日よりも増している痛みは、目を開けるのを頑なに拒否させる。目を閉じたまま額に手を当てる。

――熱はない。

学校を休む口実を失った僕は、仕方なく目を開けた。出来るだけ身体に負担をかけないようにゆっくりと起き上がる。ベッドに手をついたら、肘の関節にビリッとした痛みが走って身体を支えきれず倒れ込んだ。

ああ、そういえばトラジに逆関節キメられたんだったな。

昨日の出来事がスローモーションで再生される。何でかな?やられてる時は自分がされている事なんて何も感じていないのに、どうして思い出したくない出来事はこうも鮮明に焼き付いて、二重の苦しみを僕に与えるのか。

きっかけはホント、くだらないよ。リーダー格のトラジを敵に回した僕が馬鹿だったな。あいつの正体を暴いたのは、僕だけだったのだから。

軋む身体を起こしてスマホの電源ボタンを押す。今日も僕はこうやってトラジ達の悪行を暴き続けている。鮮明な記憶はこうしてよりその彩度を増し、確固たる証拠となればいい。

一通り文字を打ち終えると、昨日買ったピエロと目が合った。

朝の光を浴びても、やっぱりオマエは薄汚れてるな。ピエロは道化者。わざと馬鹿やって笑われるのが芸なんだろう?悪いな、僕はオマエを見てもちっとも面白くないよ。臆病者の僕にそう思われて悔しいなら、僕を笑わせてみろよ。人形には到底無理だろうね。僕はこれから傷だらけの身体に制服を纏って、母さんに貼り付けた笑顔で「おはよう」と言い、学校までの道中で表情を失わせるんだ。口元だけでも笑っていられるオマエが羨ましいよ、全く。

無表情になった僕の目に映る世界はモノトーンだ。朝の光は嫌いじゃないから白、枯葉は足元でガサガサ鬱陶しいから黒、こんな風にね。人間にしたって同じだ。僕に危害を加えない奴は辛うじて白で、トラジとトラジの取り巻きは黒い人間の中でも漆黒に見える。

学校の校門が近付いて来た。瞼が重い。目を閉じたってさ、枯葉で滑って転ぶのが関の山だし、聞きたくもない声が拡張するばかりだ。

「イサムくぅーん、今日も遅刻ギリギリおっせぇよ」

ほら、ね。

トラジは毎朝僕を校門の前で待ち構えて、肩をガッチリ掴んで、教室まで強制連行する。

「じゃれてないで、SHRには間に合わせろよ」

生徒指導とは名ばかりの馬鹿教師だな。いいのは体格だけの数学教師、千堂先生、オマエの目は節穴かよ。僕がトラジ達と居て嬉しそうにしてたことはないだろう?気づいてるくせに黙認してるんだな。その目が潰れたら、千手観音の前でお経でも挙げていればいい。

SHRでは、これから始まる合唱コンクールについてとか、中間テストの範囲の概要を担任の塚森先生が媚びた甘い声で告げる。トラジの取り巻きでお調子者のリョウスケは塚森先生に熱を上げていて、「先生が個人授業してくれたら、俺やる気でるなぁ!」なんて野次を飛ばすと、皆がどっと笑う。塚森先生は適当にあしらうってことも未だ覚えていない女教師で、「やだぁ・・・そ、そういうのは教室で言わないで下さい」と真っ赤になって俯いている。

生徒には人気があるけど、この女教師も黒だ。僕の虐めに気づいてそれとなく優しく励ましてくれたのも、最初だけだった。

SHRの最後には、何かにつけて黒板の上に掲げてあるスローガン「What one likes,one will do well」を読み上げる。

僕は学校の中に好きなものは、一つもない。トラジの眼光の行き先に毎日怯え、手を出してこない授業中はずっと俯いて過ごしている。

運動は人並み程度だけど、勉強は出来る方だった。高校に入学した頃は常に十位以内だったし。サッカー部にだって入ってた。トラジとの仲が拗れたのは、その部内での諍いがきっかけだったんだ。

トラジは勉強も運動も出来る、云わば花形のスターで、入学当初から目立つ存在だった。一年の頃はクラスが別で、僕達はサッカー部で出会った。

「一組の、高梁武(タカハシ イサム)くんだよね?この前の中間で隣に名前載ったんだけど、俺のこと知ってた?」

知ってるも何も・・・・・・トラジはサッカー部の一年の中でも殆どレギュラー扱いで、知らない奴がどうかしてる。

「二組の日下部虎治(クサカベトラジ)くん・・・・・・」

か細くそう答えるのが精一杯だった。ボールを蹴る練習も少ない基礎トレーニング組の僕に、太陽を後光にしたトラジは眩し過ぎて直視出来なかった。

雑貨店グローリアの物語はタイトル未定