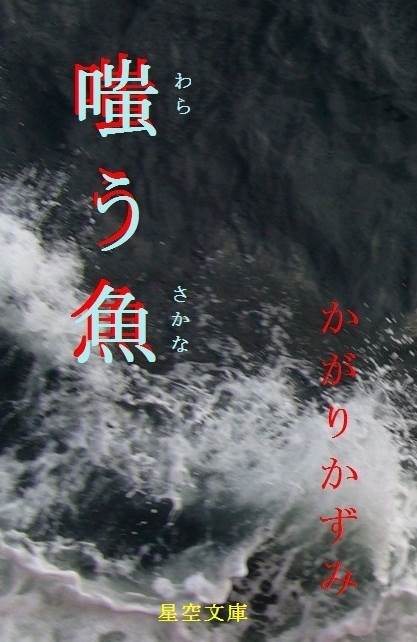

嗤う魚

プロローグ

子供のころ、ビー玉を海に捨てた……

本当に大切にしていたビー玉だった。

ほんのりと黄色味がかった透明な、

中に青と緑の流れる模様を封じ込めた

大きなビー玉だった。

赤はなかった……

もし赤の模様まで封じ込められていたら

決して捨てなかったかもしれない

口惜しくて、ビー玉を海に捨てた……

負ければ取り上げられるビー玉遊びだった。

指でつまんで薄目を開けて覗き込むと

中に青と緑のやわらかい光をたたえた

美しい世界があった。

赤はなかった……

もし赤の光までその世界にあったなら、

決して捨てなかったかもしれない

子供のころ、海に捨てたビー玉は

暗い海の底へと深くまっすぐに沈んでいった。

ほんのりと黄色味がかった透明な、

中に青と緑の流れる模様を封じ込めた

美しい大きなビー玉だったのに。

どれほど後悔し、どれほど傷ついて探し回っただろう

でも無駄だった……

一度捨てたビー玉は、もう戻りはしなかった。

ただ小魚の群れだけが知っていて

……水の中で嗤っていた。

第1章 事故

1

腕時計を覗くと時刻は既に午後七時半を回っていた。何とか工期内に最終検査を済ませ、丁寧に梱包し納品物としての体裁を整える。あとは営業部横の成果品用の棚に運んで、納入成果品記録簿に記入すれば作業終了である。

「お疲れさん。じゃ、悪いが納品棚に運んどいてくれ。今日はそれで上がっていいよ」

篠塚肇はそう云って、成果品記録簿に『○○コンサル様・白図印刷A0‐××枚』と記入し、複写式になった伝票の一枚を切り取って部下に手渡した。

「分かりました」

田所隆という名の、四月に入社したばかりの若者は気持のよい元気な言葉を返した。

肇が更衣室で帰り支度を整えていると、荷物を運び終わった田所が入ってきた。

「お疲れ様でした。運んでおきました」

田所は篠塚肇に報告をしたあと、少し申し訳なさそうに目を伏せ「篠塚主任。それじゃ私、明日から夏休みを頂きます……」と囁くように云った。

「ああ、そうだったな。楽しんでこいよ。ええと二十日までだったかな?」

「二十日から出社します。すみません」

「俺も明後日の十六日は休みだ。国中夏休みなんだから、気にしないで楽しんだほうがいい」

篠塚肇は着替えを済ませると部下を後に残したまま先に更衣室を出た。

出入り口ロビーに設けられた受付カウンターは定時でにクローズする。しかし肇は隣接した営業部からまだ明かりが漏れていることに気がついた。ドアを開けて覗き込むと残業していた営業係長が肇に気付いて振り向いた。頭髪が少し薄いため老けて見えるが、肇よりほんの二年ばかり先輩の男である。

「悪かったな。急がせて」

先ほど仕上げた納品物のことを指しているのだろう、係長はそれだけ云うとすぐ仕事に視線を戻した。

「お先です」

肇はぶっきらぼうに云って、タイムレコーダーを押すと社屋から出た。

このまままっすぐアパートに戻っても誰が待っているわけでもない。残照がようやく一日の存在感を夜の主張へと譲り渡そうとする時刻である。篠塚肇は思いついたように運転する車のハンドルをアパートとは反対の方向へ切った。

京王多摩センター駅に近い大駐車場に車を入れて篠塚肇は車を降りた。いわゆる多摩ニュータウンの中心地域として造成された地域で、大きく取ったコンコースの要所要所にシティホテルやレストラン、デパート、スーパー、公共ホールそしていくつかの銀行などを機能的に配置した街区である。

多摩ニュータウンは東京のベッドタウンというよりむしろ職住一体型の計画都市としてその姿を現した。多摩市、八王子市、町田市そして稲城市の多摩丘陵に位置する四市を跨ぐ広大な建設計画である。建築が終了した部分から次々と分譲される戸建住宅やマンションは都営や公団が販売元という安心感や格安感で人気を呼び、まだ飛び地状の造成地であるうちから人口が張り付いていった。その勢いは止まる所を知らぬように見えたが、二年ほど前に日経平均株価が三万円近い最高値を記録したのを境に一気に落ち込み、景気もそれに追随するように冷え込んだ。この経済の動きとともにニュータウンの開発にも翳りが出た。景気の低迷は長びく様相を見せ始め、それどころか不況と言い切ることが妥当な時代に突入する。バブル経済の崩壊である。

ニュータウンへの人口流入は速度を極端に落とす。その結果、好景気のときに人口の張り付いた地域が過疎地域の中に島々のように点在する形になった。それらの島々は造成された道路や旧道で結ばれているものの、区割りされただけの未完成地や地区によっては多摩丘陵の自然の中に取り残された格好になってしまっていて、アクセスは多摩センター駅から各地域へと伸びるバス路線か、あとはタクシーか自家用車に頼るほかなかった。それでも新宿から八王子へと向かう京王線から途中の調布駅で分岐し、多摩川を渡って多摩丘陵に分け入ってくる京王相模原線は橋本駅までの全線が開通する1990年までは京王多摩センター駅がターミナルの機能を果たしていた。そのせいか沿線の他の駅と比べると、遥かに整備も進み計画都市の匂いを漂わせていた。

多摩センター駅前のコンコースの中を横切る車道は一本もない。肇が車を走らせてきた道路も駐車場の入り口もすべて一層下の階に分離されていて、車と人間との接点を少なくすることで、交通安全に対する取り組み方を示そうとしているのだろうか?

駐車場は、入り口をくぐり緩い坂道を少し登った所に、思い切った広さを見せてオープンのスペースを確保していた。コンコース面まではずい分高さがあるので駐車場が上からの眺望を妨げる心配はなかったけれども、代わりに車を置いてコンコースまで行こうとしたときには、斜面に貼り付けられた階段を登らなければならないのが少し辛かった。きっと計画したとおりに都市が完成すれば、エスカレーターが設置されるとか、高層の立体駐車場に生まれ変わるのだろう。篠塚肇はそんなつまらぬことを考えながら階段を登っていった。階段を登りきると夏の夕涼みなのか、それなりの賑わいを見せるコンコースの広場に出た。人の流れを挟んで向こう側にはファッション関係のブランド品等を並べたショッピングモールや大型スーパーがあり、不況とは名ばかりの賑わいを見せている。左側には京王多摩センターの駅舎が大きく正面口を開き、コンコースは吸い込まれるようにその中へと続いていた。

肇は駅に入ると右手に並んだ切符売り場も自動改札口も無視し、左手の駅出口の階段を降りた。視野の端にタクシー乗り場やバスターミナルを捉えながら広い駅通と反対側に回り込むと駅に沿って細い歩道のような路地が続いていた。見かけ上はこの路地がニュータウンの境界のように感じられる。

路地に沿って何処にでもあるような居酒屋とか小料理屋、バー、スナックなどの入った小さな雑居ビルが軒を連ねている。

篠塚肇は迷うことなく一軒の居酒屋の暖簾をくぐった。

晩飯がわりに一時間ばかり飲んで居酒屋を出た篠塚肇は、ポケットをまさぐって車のキーを取り出した。肇が借りているアパートは馬引沢(まひきざわ)という地区にあり、多摩センターからひと駅調布寄りの京王永山が最寄り駅であった。車なら十分とかからぬほどだし、多少酒が入っているけれども危険もあるまい。程よく酒の回った頭がそのような甘い囁きを肇の心の内に聞かせた。一瞬その誘惑に負けそうになったが、さすがに思いとどまって肇は足を止めた。腕時計を覗くとまだ九時を回ったところである。如何に交通量の少ない仮の造成道路とは言えまだこの時間である。それなりの交通量はあるだろう。万一何かが起きたなら洒落にならない。事故だけのことではない。たとえば飲酒運転の取締りをしている場合だってある。そんなものに引っかかって、もし会社に知られたならば、この不況の折会社からどのような処分を申し渡されるかも分からない。数年前のように働き口なら何処にでも転がっているという時代ではない。ほんの僅かの過ちが総てを台無しにしてしまうことだってあるのだ

肇はパチンコ屋に入った。営業時間はまだたっぷり二時間はある。酔い覚ましには丁度よい。そんなことを思いながら本当に閉店時間まで無心に玉をはじき続け、ホールに流れる曲が『蛍の光』に変わるのを潮時とばかりに、篠塚肇は腰を上げた。

不思議なほど運が向いていたと見え、ほんの二時間ばかりにしては結構な出玉を稼いでいた。閉店時の景品交換は、最後まで粘っていた客たちが列を作るので相当時間を要する。店を出て時刻を見るともう午前零時を回っていた。

肇は来た通路を逆戻りして駐車場へと急いだ。ほんの四時間ばかり前にはあれほど多くの人々が集っていたコンコースに人影はもうほとんどなかった。階段の上から見下ろす駐車場にも点在するように数台が停められているだけで、駅通りを流れる車もない。一瞬足を止めた肇は、不況がその姿を表したような気がして思わず身震いすると、ほとんど駆け足のように階段を降りていった。

2

肘掛椅子に深々と腰を沈め、青木健三は冷えた生ビールを美味そうに胃袋の内側に流し込んだ。事務所では一人残った帳場が売上げの勘定をしている。壁に架けた時計の針は午後十一時を回っていた。今週は客も少なかろうと見越して九時閉店の早仕舞いにしているのだが、現金の確認をさせるとどうしてもこの時間になる。

「まだ済まねえのか? ざっとでいいんだぞ、ざっとで」

青木健三はデスクについて帳面を付けている二宮勝成に向かって苛立たしげに声をかけた。

「ざっとでいいったって、そうもいかねえでしょうよ。売上げですからね。マリン・ブルーは真っ当な株式会社ですぜ」

今日一日の売上げを数え終え帳簿をたたんだ二宮勝成は、マリン・ブルー・アミューズメント社長の青木健三に作り笑いを浮かべたあと、続けて「二千八百五十万です」と報告を忘れなかった。

「おう、そんなに伸びとるんか?」

「景気が悪いときにゃギャンブルの人気が上がるっていいますからね」

二ノ宮は机の上に広げた札束を黒のアタッシュケースに丁寧に並べ入れると、少し空いた隙間に小銭をつめた麻袋を押し込んだ。

「それにしたってよ、盆休みの最中じゃねえか。二千八百万だぁ? 馬鹿じゃねえか。勝たせるわけねえだろうが。あぁ?」

健三は大笑いした。

ブルー・マリン・アミューズメント株式会社は、多摩市の旧繁華街聖蹟桜ヶ丘(せいせきさくらがおか)駅前に大型パチンコ店を二店経営する会社だった。もともとは大手侠客組織『政影組』から青木健三が経営権を借り受けて営業している店である。

「で、社長。今夜はどうしやす? ここの金庫に入れときますか? 少し無用心ですが……」

二宮勝成はアタッシュケースの蓋を閉じると、社長が首を縦に振らないことを知りつつ訊ねた。

「いかん、いかん。事務所になど置いておくことなど絶対にだめだ」

思ったとおり健三は二宮に強く云って「いいや、今夜はうちに持って帰る。明日の朝若いもんをふたりばかり回してくれ。銀行へはその足でわしが行ってくる」と言葉を継いだ。

売上げ現金を家に持って帰ってから、不自然にならぬ程度の金額をポケットに入れるつもりなのだ。確かに現金商売である。客が使った金額を証明するものなどあろうはずもない商売である。売上額などについても申告によるものしか根拠はない。それをいいことに売上金を一晩自宅に持ち帰って、その中から幾分かのピン撥ねをするわけである。抜き取った額を翌日二宮に知らせ、帳簿の上で不自然に見えぬよう必要経費として処理できる費目の中に分散させるという手口だった。

「まあそんな渋い顔をするな。いつものことじゃねえか」

青木健三はちょび髭を蓄えた丸々とした赤ら顔に笑みを浮かべた。四十代後半まで来た男のそれなりの老獪さが滲み出ている笑顔であった。もちろんその裏には二宮に対する圧力がある。それによって健三の中に、二宮は何でも自分の言いなりになるという安心感が生まれていた。それは二宮勝成にこれまで自分の行う横領行為を黙認させ、その見返りとして相応の報酬を与えてきた事実だった。云わば貴様と俺とは一蓮托生なのだというプレッシャーをかけているわけである。

だが二宮からしてみればそれは社長の指示に従ったまでのことで、立場上断ることのできないことだった。問題はそれが度重なったことだった。ほんの一度足を踏み入れた不正の入り口は、まさしく底なしの泥沼に変わってしまったのである。

いくら秘密を保持しようとしても悪い噂は必ず何処からか漏れる。青木健三が横領を繰り返しているのではないかという噂は、既に本部の政影組にも聞こえているかもしれないのだ。このまま青木健三にくっついていれば、二宮勝成自身にも必ず災いが及ぶに違いない。それも命に関わるほどの災厄となる可能性も大きい。誰にも予測のできることである。

ならばどうしたら良いのか? 青木社長にもうやめよと進言しろというのか? 青木健三は聞く耳を持たないだろう。あまりしつこく云えば逆に疎ましく思われるかもしれない。

ブルー・マリン・アミューズメントにしても政影組傘下のヤクザ組織なのである。事が発覚したときには身内とて敵に回る世界なのだ

二宮が自分に向けた強い非難の視線をいつまでも逸らさないので、青木健三はしぶしぶ自分の財布から一万円札を五枚ほど抜き取って二ノ宮に握らせた。

「何も税金を納めるばかりが能じゃあねえだろうが……」

「こいつはどうも」

二宮は素直に受け取ってポケットにしまいこんだ。口止め料のつもりなのだろう。つき返すこともできるが何の徳もない。

「あんまり欲の皮を突っ張らかしているとなあ、勝成、必ず自分の身に何かよくねえことが降りかかろうってもんだぜ」

「ふん。そんなこたあ、よく判っとります」

二ノ宮は云って口の端に蔑むような薄笑いを浮かべた。

二宮の横柄な態度に青木健三の穏やかな丸顔から血の気が引いた。

「わかったんなら、つべこべ云うな!早う車の用意をせんかい!」

健三は大声で怒鳴り散らし現金を詰め込んだアタッシュケースを抱えるように持つと乱暴にドアを開け、先に立って事務所から出て行った。

二ノ宮はふんと鼻を鳴らし、社長の後を追った。

エレベーターで地下二階の従業員専用駐車場まで降りる。何の変哲もない鉄扉を押し開けると、コンクリート打ち放しの薄暗い駐車場には一番奥のブースに4台ばかり大型乗用車が置いてあるだけで、人影はひとりも見当たらなかった。二宮勝成は最も壁際に置かれた黒塗りの大型外車のドアを開けエンジンをかけた。青木健三はいつものように二宮が回りこんでドアを開けるのを待って、後部シートに乗り込んだ。

いつもなら社長が乗り込むのを見届けると勝成はすぐドアを閉め運転席に乗り込むはずだった。それなのにこの日に限っていつまでたっても後部座席のドアが閉められない。そのことにふと気付いた無防備な男は身を硬くした。

「鞄、貰いましょうか」

ドアの外に立った二宮勝成は上着のポケットから小型の拳銃を取り出し、銃口を青木に向けた。

「い、いやだ」健三は膝の上に乗せていたアタッシュケースを抱え込んだ。

「じゃあ、撃つよ」

抑揚のない声で云って額の中心に狙いを定める。

「ま、待ってくれ。撃つな。撃つんじゃない。判った。やる。お前に全部やる」

呂律の回らない口調でそう云うと健三はアタッシュケースを震えながら手渡した。

「そうだよ。端からそうやって言うこと聞いときゃいいんだよ。きっと政影組にもそろそろバレるころですぜ。社長も首洗って待っていたほうがいいと思いますよ。俺は一足お先にズラカリますがね。付き合っちゃあいられねえ」

三千万円近い札束の重さを鞄の中に感じて、少し高揚した気持のまま二宮は健三に背中を向けた。

そのとたん、思ったとおり後ろから青木健三の声が響いた。

「待てや。このばかやろう!」

振り返ると健三が勝ち誇ったように笑いながら拳銃を構えて立っていた。

「舐めたまねしくさって。この若造が! わしを殺そうなど百年早いんだよ。ばかやろう」

健三は無情にも躊躇せず引き金を引いた。

だが、弾丸は発射されなかった。健三の持つ拳銃はカチカチと虚しい金属音を聞かせるばかりだった。

「百年一日の如し……。だめだって、社長。事務所で弾丸は抜いときました。残念。折角助けてやろうって思ったのになあ」

二宮勝成は引鉄を絞った。

タン。と、乾いた音がした。

3

篠塚肇は運転席に座りキーを捻ってスターターを回した。闇の中にスピードメーター、タコグラフ燃料残量計記などがデジタル文字で浮かび上がる。明るく明瞭に見えるが、輝度を押さえているので眩しくはない。計器盤の片隅にデジタル式の時計があった・時刻は零時十五分を過ぎたところだった。

「随分遅くなってしまったな」と肇は反省した。それでもおかげで今晩の飯代が浮いたし小遣いまで貰った勘定だから、まあそれなりの意義はあった。そう思うことに決め、肇はギヤをドライブレンジに入れた。

丘陵を下り、乞田川の谷地に沿った片側二車線の幹道ニュータウン通りではなく、肇は新しい集落同士をショートカットする形で結ぶ連絡道路を選んだ。完成したアクセス道路ではなく、古くからあった林道を少しだけ拡幅して簡易舗装を施したくねくねと曲がりながら沢と尾根を紡いでいく間に合わせの感じがする道路だった。

ニュータウンは既に一日の生業を終え、行き交う車も人影も完璧に途絶えていた。星影さえ見えない雲の下に、灯りを落とし息を潜めた百軒ばかりの家々が眠りに落ちている。その家屋群もすぐに途絶え沢に向かって下り始めると窓の外は鬱蒼とした森に変わっていた。信号のある交差点の広い道路を過ぎると、再び上り坂になった。右側の石垣の上にN医科大学の巨大な建物が影のように浮かんで見える。その先は京王永山駅である。規模こそ大きいけれども住宅地の駅である。既にひっそりと静まり返っていた。

下り坂となりやがてまた信号のある交差点を通過すると、諏訪団地とよばれる集落に入った。あとひと尾根越せば肇の住む馬引沢団地である。自ずとアクセルを踏む足に力が入った。

諏訪団地は急勾配で登る道路の右手に続く雑木林の向こう側に建築された高層住宅である。雑木林が視界を遮られるため、肇が車を進めるアクセス道路からその姿を窺い知ることはほとんどできなかった。左手は深く落ち込んだ崖で、一応ガードレールはめぐらせていたが、道路がうねるように続くので夜道の運転には気を遣う。

暗い車道を這うように進む車の光芒がふと何かを捕らえた。

篠塚肇はブレーキを踏み車を停止させた。

ヘッドライトの灯りが照らしているものは、黒い色をしたアタッシュケースのようだった。蓋が壊れているのか少しずれており、中に入ったものが僅かだが姿を見せている。それはどうやら札束のようだ。肇は胸が高鳴るのを覚えた。ルームミラーを覗いても、車の前方を見渡しても何の動きもない。肇は車を降りて再度慎重に前後を確認してから路面に放り出されたアタッシュケースへと近寄った。何かに思い切り叩きつけられたように、ケースの蓋は大きく破損している。間違いなかった。大きく割れた鞄の蓋から姿を覗かせているものは、紛れもなく一万円札の束だったのである。

肇は思い切って壊れた蓋をすっかりこじ開けてみた。大量の札束と麻袋に入った小銭が詰め込まれていた。それを目にした瞬間、篠塚肇の頭から善悪の観念が消滅した。肇はアタッシュケースから札束を取り出し周囲を警戒しながら自分の車の後部座席に放り込んだ。

少し気が落ち着いてから肇は周辺の状況を観察した。分かったことは、事故があったらしいということだけであった。道路は肇が今通り過ぎてきた辺りから大きく右にカーブしていたが、その左側に回されたガードレールが大きく損傷していた。おそらくスピードを出しすぎて曲がりきれず、ガードレールを突き破って崖下に飛び出した車があるのだろう。アタッシュケースはその衝撃で車外に放り出されたものに違いない。篠塚肇はガードレールの裂け口から身を乗り出すようにして覗いてみたが、夜闇に呑み込まれて何一つ見えはしなかった。

それにしても崖下まではおよそ二十メートル。落ち際から多少離れていると言っても、崖下にも六~七軒の住宅がある。事故に気付いた者はいなかったのだろうか。

どの家も事故に気が付かなかったのはこの日の特殊性によるものだった。家の数七軒のうち一軒は居住者なし。残りのうち五世帯は家族ぐるみで盆の帰省中だったのである。そして最後の一軒は独身男のひとり住まいだったが、夜の仕事に就いており不在だったということだ。しかし現金を自分の車に移し終えたとき、肇はただ一刻も早くこの場を立ち去りたいと思うだけでそのようなことにまで頭が回らなかった。すべて後日得た情報である。

遠くにサイレンの音が聞こえる。まだ遠く幽かだが、少しずつ近付いてくるようだ。だれか気付いたものがいて警察に通報したのかもしれない。肇はそう思った。

立ち去ろうと思ったときふと頭の中を過ぎるものがあって、肇はかろうじて踏みとどまった。アタッシュケースのことだった。

あれほどの現金が入っていたのだ。個人の金ではなかろう。中味の消え失せた鞄だけが残されていれば、忽ちその方面からも捜査が開始されるだろう。持ち去った者が必ずいる。真夜中にこのような道路を使うところを見ると、近隣に住む人間に違いあるまい。近辺を一軒一軒虱つぶしに当たってみる。そのような方向性を持って動き始めるに違いない。そうなると自分のところにも捜査の手はすぐ伸びるだろう。隠し果せるかと言えば、篠塚肇にそんな自信があるはずもなかった。

肇は空を見上げた。そこ此処に増え始めた雲の切れ目から星がみえ始めている。少しずつ風が強まって、雲を追いやっていくようだった。

肇は決心したように動き出した。まず蓋を開けたアタッシュケースを拾い上げると自分が直接触ったであろう取っ手やロックを、ハンカチを使って丁寧に拭いた。そしてガードレールの裂け目まで進み、小銭を入れた麻袋入りのアタッシュケースを蓋が開いたまま思い切り崖下に放り投げた。肇は次に自分の車まで小走りに戻ってリヤシートに移し変えた現金の束を3束とって崖の上に持ってくると、その場で札を束ねた紙帯を切って、惜しげもなく同じように夜の中に放り投げた。三百枚の一万円札は風に乗り、花吹雪のようにニュータウンの空に舞い上がった。

篠塚肇は運転席に戻るとゆっくりと車をスタートさせた。坂道を降り切った所に信号機のある交差点があった。信号機には『馬引沢団地入り口』という文字が読める。

肇は右方向にウインカーを出した。

4

アパートに戻った肇は、大きな音を立てぬよう気を配りながら天袋にしまいこんでいた段ボールのSサイズを一枚引っ張りだしてきて箱の状態に戻した。肇は箱を持って車へと戻り、後部座席に入れた現金の束を数えながら箱の中に並べていった。ひとつまたひとつその数が増していくと、胸の鼓動が大きくなっていくような気がした。

仕事はすぐ終った。札束は一万円札、五千円札、千円札それぞれを百枚ひと束にまとめたものが幾束かずつ、金額にして二千五百万円であった。段ボール箱を持って部屋に入ると箱の空いた部分に古新聞を無造作に重ね、肇は簡単に蓋を閉めて押入れの片隅に放り込んだ。

付き合い程度ならばパチンコや麻雀などといった賭け事も嫌いなほうではない。酒もどちらかといえば好きな口だった。しかしだからといって篠塚肇が金に困っていたということもなかった。二十七才だがまだ独身の健康な男子である。月々の給料は決して潤沢とは云えないまでも、まあそこそこ生活できる程度は貰っていた。だからアタッシュケースの中の札束を持ち帰ってしまった自分の心理状態がどうなっていたのか、肇には論理的に思い返すことはできなかった。いや、きっと誰であれ目の前に札束が転がっていて、しかも誰も見ている者がなかったならなお更のこと、持ち帰りたいという衝動に駆られるのは当然のことだろう。だから持ち帰った。それだけのことなのだ。

何はともあれ後戻りはできないのである。鞄の中味だけを持ち帰り、ケースそのものは車とともに崖下に落ちたように現場を作り変えてきた。いわゆる偽装工作を施すだけのゆとりが精神的にあったのはその通りで、自分を見失っていたわけではない。悪意ある行動と採られても認めざるをえないのは肇も認識していた。

何も不安に思うことなどない。篠塚肇は開き直ってそう考えることにした。あの現場で起こった交通事故が自分で起こしたものだったり、偽装した行為に手違いがあったのならともかく、何もなかったとすれば肇があの時間にあの道路を通ったということさえ偶然なのだし、アタッシュケースに入っていた札束にしても何か肇とつながりのある金かと問えば一切無関係なのである。そんな肇の身にまで、如何にわが国の警察が優秀だと入っても、捜査が及ぶものだろうか?

ありえない。 篠塚肇はそう考えることにした。

ついていた。そう……今夜はきっと大きなつきの波が来ていたに違いない。自分にそう言い聞かせて肇はシングルベッドに体を投げ出した。瞬く間に睡魔が襲いかかった。

いったい何時間眠っただろうか。レースのカーテンを通して差し込む日差しに篠塚肇は目を覚ました。壁にかけた時計を見ると六時半を回ったところである。気持ちが昂ぶっていたためか普段より一時間ばかり早く目が覚めたわけだ。篠塚肇は一度大きく体を伸ばして、ベッドから這い出した。何事もなかったように振舞おうと思ったが、簡単ではなかった。昨日の不思議な出来事の記憶は肇の頭の中に明瞭に残っているわけだし、押入れの中には札束の詰まったダンボールがそれを裏付けるように鎮座している。その事を思っただけで動悸は早まったし、本当だったのかどうか金の顔を見たくなるのだった。

平常心を早く取り戻さねばだめだ。折角の幸運も自分の心の弱さからすぐ他人に怪しまれることになるかもしれない。もしそんなことにでもなったら、まったく馬鹿みたいな話だ。大丈夫。自分には何の関係もないことなのだから。昨夜出した結論を改めて強く自分に言い聞かせ、多少ぎこちない感じではあったけれども、日常の暮らしにわが身を戻した。

二度三度深呼吸をすると気持が落ち着いてきた。玄関ドアの郵便受けに強引に差し込まれた朝刊を引き抜いて部屋に戻ると、肇は新聞をテーブルの上に広げた。いつもならばまずテレビ番組欄に目が行くのだが、さすがに社会面へと気持が急いだ。だが残念なことに肇の探す記事は何処にも載っていない。朝刊の締切りに間に合わなかったのだろうか? それとも事故そのものがまだ発見されていないのだろうか? 肇が現場を立ち去る間際に遠くから聞こえたサイレン音は、事故が発覚したためではなかったということか……

考えあぐねて紙面を何気なく滑っていた肇の視野に、別の記事が流れ込むように飛び込んできた。

『大手パチンコ店経営者・殺される!』

見出しには大きな文字でそう載っていた。記事の内容をまとめると次のようなものである。

『十五日午前零時ごろ多摩市聖蹟桜ヶ丘駅前○○ビル地下駐車場で、同ビル内にあるパチンコ店“ブルー・マリン”経営者・青木健三氏(四十七才)が射殺死体で発見された。小型の拳銃らしきもので額を撃ち抜かれており、ほぼ即死と推定される。同社経理職員の二宮勝成(二十九才)の行方が売上金一千六百万円とともに分からなくなっており、警察では重要参考人としてその行方を追っている』

「その金だろうか」

一瞬そう推測した肇だった。

盗難にあった大金と拾得した大金がある・誰しもがイコールで結びたくなるだろう。だが金額が違いすぎた。パチンコ店主殺害事件で不明となっている金額は一千六百万円。一方、篠塚肇が拾得した現金は、肇が帯を切ってばら撒いた三百万円を含めると二千八百万円だったではないか。不況不況といいながら有るところには有るということか。新聞をたたんで久しぶりに眩い陽光が射しこむベランダまで行きアルミサッシのガラス戸を大きく開いた。風が強く、湿度が高い割には爽やかに感じる空気が流れ込んでくる。

肇が借りているこのアパートは、馬引沢のなだらかな谷地の斜面を雛段状に造成した土地の一番上の部分に位置している。ベランダから外を眺めると下の造成地に並ぶ家屋やアパートの屋根を越して沢の部分に作られた道路を手にとるように望むことができた。昨夜馬引沢団地入り口の交差点から右折してきた道路である。

篠塚肇はふと気がついて目を凝らした。道路の様子が普段と違っているのである。渋滞しているのだ。ここに住んで一年半になるが、かつてないことだった。何が起こったのかは容易に察しがついた。この時間になってようやく事故が発見されたということだろう。

信号のある交差点は建物の影になってさすがに望むことはできなかったが、詰めかけた野次馬たちを整理する拡声器を通した声が、風に乗って聞こえてくる。それにしても……。

肇は思わず苦笑した。これほどの交通渋滞を引き起こすような事故なのだろうか? まあどちらにしても自分には一切関係のないことなのだがら、どうでもいいのか。昨夜から何度も確認してきたフレーズをもう一度つぶやき、肇は朝食のトーストを焼き始めた。

卵とベーコンを焼きコーヒーを淹れて食卓に運んだ肇は、テーブルにつく前にリモコンを使ってテレビのスイッチを入れた。朝のこの時間はどのチャンネルに合わせてもバラエティー情報番組のようなプログラムばかりである。それでも時折ニュースも挟むので、見るともなくつけ放していることが多かった。

有名アイドルタレントの恋愛騒ぎに関する報道に続いて、次の話題がスタートした。だが“緊急報道”という冠のあとに重ねられた『空中舞い踊る1千6百万円!!』という大袈裟なタイトルに肇の目は釘付けになった。

リモコンを使っていくつかチャンネルを替えてみたが、『実況・宙に舞う1600万』、『生中継・1600万円風とともに』等々、どの局も似たり寄ったりのタイトルをつけて現地から中継合戦を繰り広げているようだった。各放送局が視聴者の心を煽る報道をするものだから、普段はさほど交通量もない道路に大渋滞を生み出している。

テレビ局はニュ-スを二十分から三十分の間をおいて繰り返していた。この放送が何回目なのかは分からないが事故が見つかったのはもっと早い時刻らしかった。事故発生を受けて警察が到着したのが一番最後だったらしい。実際に野次馬が集まってきたのは放送より先だったようである。

まず誰かが風に舞う一万円札を見つけた驚いたその人物は周囲を探し始める・現金は次々と発見され人物はパニックに陥る。そんな様子を他の誰かが見つける。こうして連鎖反応のように札取合戦が膨らんでいった、やがて誰かがテレビ局に連絡を入れる。テレビ局が駆けつけ大騒動になり、何事かと警察が動き出した。きっとそんなところだろう。

他人事のようにのんびりと考えながら朝食をとっていた肇は、番組のメインキャスターが「新しい情報です」というのを聞いて画面に注目した。

画面が切り替わりその写真が映し出されたのを目にした瞬間、肇は思わず言葉を失った。

――馬引沢の事故でカーブを曲がりきれずに崖から転落、死亡した男性の身元が分かりました。

アナウンスとともに映し出された写真は、紛れもなく昨晩一緒に仕事を終えた田所隆の顔写真だったのである。

第2章 偽装

1

崖下には七軒の住宅が建っていた。そのうちの一軒にひとり住まいをしている若者が通報者であった。聖蹟桜ヶ丘でショットバーを経営する今井光男という名のその若者はいつもと同じように、閉店後、簡単に店内の掃除をしてから外に出た。駅前のタクシーブースまで歩いて、乗り込んだ。朝四時半ころである。四時半といえば太陽はまだ昇ってはいないけれども、朝焼けのオレンジ色が少しずつ白く変わり街全体に広がり始めている時刻である。

上り坂の途中、『馬引沢団地入り口』交差点手前の二十四時間営業のコンビニエンスストアが店を開けていて数台の車が止まっている。コンビニの向かいでタクシーを降り、道路を横断してコンビニのドアをくぐる。

「おはようございます。今お帰りですか?」

フランチャイズ制のコンビニを夫婦で切り盛りしている顔見知りの店主が、今井に気付いて愛想よく声をかけた。

「ああ、どうも。おはようございます」

今井も挨拶を返し、いつもと同じ煙草を1カートン注文した。

「ありがとうございます。ところで、お宅の付近で何かあったんですか?」

店主は袋に煙草を詰めながらと今井の目を覗くような仕種をみせた。

今井光男の住まいは、確かにコンビニエンス専用駐車場の角を曲がったすぐ裏手に位置している。

「えっ、何か?」

何のことやら分からず逆に今井が訊ねると、店主は余計なことを言ったかというような後悔の影を少しだけ見せ「いえね、さっき駐車場に行ってみたら裏の住宅地のほうに何人か人影が動いているようだったもんですからね。こんなに早い時間から何の騒ぎかと……」と、かえって今井の不安を煽るようなことを口にした。

確かに駐車場に車が止まっているにも拘らず、店内に客の姿はひとりも見えないことが今井も少し気にかかっていた。

「なんだろう?」

勘定を済ませた今井光男は気になって早々に店を出ると急ぎ足で自宅への角を曲がった。さらに二本目の路地を曲がると突き当たりの崖下、右側三軒目に自分の小さな家が見えた。突き当たりの崖下といっても宅地の区割りはそこまであと二軒分ある。まだ建物が建てられていないだけのことで、総て張り付いたならば今井の家がちょうど中間になる。

崖下のこの宅地は、一列5軒の分譲区画を背中合わせにした十軒と」として、それを2区画並べたように造成されている。完成すれば二十軒の住宅団地となるわけである。だが今はまだ、上物まで出来上がっているのが七軒と、間引き状態だった。

今井は路地の曲がり角から用心深く自宅のほうに目をやった。そこには思ったよりずっと多い十人ばかりの男女が、目を血走らせて何かを必死になって捜す姿があった。

「どうかしたんですか?」

集っているどの顔を見ても知らない人間ばかりだったが、完成している住宅の中にまで入り込んで物色などしている様子もなく、少し安心して近くにいた男性に事情を聞いてみた。

「どうかしたかって、おまえ。金だよ、金」

「金?」男が何を云おうとしているのか分からず、今井光男は小首をかしげた。

「おう。金だ。この近辺に数え切れねえくらいのゲンナマをな、何処の誰だかわからねえがぶち播けた奴がいるらしいのよ!」

男は興奮してそう云うと、一軒の家の庭を指差した。すっかり明るくなった空の下に曝されたその風景は強烈なものだった。風に乗って舞い込んだのだろう一万円札数枚が雨戸に張り付いたり小さな庭木に絡みついたりしているのである。

昨日多摩市のパチンコ店で殺人事件があり、売上金千六百万円が紛失しているというニュースは朝刊に載っていて、既に知っているものもいた。それをまことしやかにここに乱舞する現金と結びつけ軽率にも口にしたものだから、現金はトータルで千六百万円散乱しているはずと信じられてしまったのである。

噂は噂を呼んで野次馬の数は増えはじめた。やがて誰が通報したのかテレビのクルーまでが駆けつけて中継を始めたものだから、野次馬は加速度的に膨らんでいき、このまま放置しておけば個人の宅地にまで興奮してなだれ込みそうな勢いを見せてきた。今井は何とかしなければと周囲を見回した。そして崖の上からガードレールを突き破って転落したと思われる乗用車を発見したのだった。警察に対する今井の証言によるこのときの時刻が朝五時半だったという。

路地の曲がり角から見る崖下の様子は裸地になっているわけではなく、整地されないままの潅木の茂みや雑木が二ブロックある宅地との間に幅2メートルの道路を挟む格好で残っていた。赤色の乗用車は、突き当たりに見える茂みから崖が宅地に沿ってさらに5メートルばかり奥へ入った所に、潅木と藪の中に頭を突っ込むようにして転落していた。完璧にひしゃげた乗用車の傍らには大きく蓋を開いたアタッシュケースが放り出され、その周囲に十数枚ほど各額面の札が散乱している。崖下の藪を探せばまだ見つかるかもしれない。

運転手は車内に取り残されたままで、怪我をしているだけなのか死んでいるのかさえ判然としない。そして、もうひとり犠牲者がいた。乗用車のボンネットに覆いかぶさるようにスーツ姿の男がのしかかっていた。

今井光男は警察に通報しようと自宅へ急ぎ足で向かった。キーを捜していると、ブルゾンをまとった青年が小走りにやってきて今いの肩を叩いた。

「すみません。警察を呼ぶ前にもう少し取材をさせてくれませんか?」

青年は名刺を一枚、今井に渡した。目を落とすと『○○テレビ放送網(株)ディレクター』と肩書きがあって、腕にも黄色に黒文字で『報道』と書いた腕章を巻いていた。

「昨日の殺人事件に関係したスクープかもしれません。私どもが全責任を持ちますので通報はもう少し待ってもらえませんか」

「しかし怪我人がいるのでは……」

「大丈夫。ふたりとももう死んでいます」

青年ディレクターは平然と言ってのける。

「そんな乱暴な」

「何が乱暴なもんですか」ディレクターは少し語気を荒げて「あなたはこの地区の取りまとめ役なのですか? いいですか。われわれには報道の義務がある。この大事件の顛末を国中でいったいどれだけの人々が知りたがっているのか考えたこと、ありますか?」

その言葉に今井が一瞬怯んだのを見逃さず、「御覧なさいこの人だかりを……。われわれの業界も総出ですよ。あなたにこの騒ぎが御し切れるんですか?」と、たたみかけた。

今井は折れた。驚いたことに振り返ってみると住宅地の様相がほんの数分間にがらりと変わっていた。玄関前の路地は野次馬で埋め尽くされ、そこ此処で各テレビ局が取材合戦を繰り広げているのだった。住宅の隙間から僅かに見える馬引沢団地への坂道は路上駐車した車が原因となっているのだろう、激しい渋滞が作り出されている。

「こんな状態だから少し時間を置いたほうがいいんですよ」

ディレクターは今井を納得させるように云った。

確かにこの男のいうとおり自分はこの地区の責任者でもなんでもない。今井光男は自分に言い聞かせた。先ほど自分が先頭を切って警察に通報しようのはとした、一般社会に暮らす人間の社会常識のような思いからであって、緊急救助の義務は今井一人が負っているわけでもないのである。

「それじゃお任せしますよ」

今井は言い放して。しばらく様子を見守ることにした。向こうが自ら全責任をとるというのだから拒否する必要も権限もない。

それからおよそ一時間好き勝手な時間が費やされた。報道も、もうこのくらい撮り溜めれば素人目にも十分と思われる収録を行って終了近い様子を見せ始めた。と、人ごみがまばらになっている所から収録の指示をしていた先ほどのディレクターが、大声で叫怒鳴りつける声が聞こえてきた。

「なんだって!事故の通報まだしていないって!ばかやろう、早く連絡しろ!」

思わず声が聞こえたほうに目をやると、ディレクターは目ざとく今井を見つけて笑顔を見せた。勝ち誇ったように大きく上げたその手にはマイクまで握られている。

「そういうことか」

今井は呟いた。これがあの男の責任の取り方なのだ。ディレクターの声は手に持ったマイクを通じて記録されたはずだ。とすれば警察への通報は『○○テレビ放送網㈱』の職員の指示によって始めて行われた。逆に言えばディレクターが指示するまでは誰も動かなかったことになる。あの男の近くにいて慌てて携帯電話をバッグの中から取り出そうとしているように見える男がいる。警察からのとばっちりを受けなければいいが……

そう思った瞬間、今井はその男があまりにも気の毒になり自宅に飛び込んで受話器をとった。

交番のスプリングが少し硬くなった事務椅子に腰を下ろし鼻毛を抜いていた若山巡査は、朝六時三十五分、多摩市警察署から事故発生連絡を受け重い腰を上げた。

警察官としてはやや肥満気味の四十二才。ここ一番頑張らなければならない年齢なのに、最近何をするにもなぜか力が入らない。厄年でもあることだしと、家族からも勧められて人間ドックを受けてみたけれども、幸いなことにどこにも異常はなかった。変化のない日常にやる気が失せているだけのようだ。

巡査は朝から事故だなんてと思わず舌打ちしたが、多摩本署からの命令とあれば駆けつけるしかない。白塗りの50ccで現場へと向かった。馬引沢団地入り口の交差点へ向かう急坂を、ガードレールが大きく破損しているところまで喘ぐように登りきった若山巡査は、原動機付自転車のエンジンを止めた。峠道の最も高い部分なので、ここからだと付近の様子が広く見渡せるからだった。

眠い目をこすりながら周囲に広がる光景を目にした若山巡査は愕然としてその場に立ち尽くした。そこには若山巡査がかつて見たことがない光景が広がっていた。崖下のまだ数軒しか張り付いていない小さな住宅地には野次馬たちがひしめき合い、その声は崖の上にまで風に乗ってザワザワと届いていた。そして住宅地の向こうに広がる幾条かの道路にはどこも長い車の列がほとんど動かない状態に詰まり大渋滞を引き起こしているのだった。

2

警察から報道関係に対してなされた発表によれば、事故車が発見されたのは朝五時半頃、警察署に事故の通報が入った時刻が午前6時半だという。事故が何らかの事件と係わりを持っているのではないかということは、事故によって発生したパニックを見れば誰でも思いつくはずだった。現実に、テレビでは警察の公式発表を待たずに、クエスチョンマーク付ではあったが、昨夜のパチンコ店主殺害事件と関連ありとして放送した。もし発見から通報までの時間がもっと短ければ、警察の捜査ももっと機敏な立ち上がりを見せたのではなかったろうか。しかし実際には警察が体勢を整えて現場に到着した時刻は通報よりさらに一時間ほど遅い、午前七時半だったのである。通常の事故処理をすればよいものと勘違いして出向いた警察の不手際と決め付けるのは酷というものだ。ついそんな風に感じて肇は苦笑した。

警察への通報が、発見時刻から一時間も後になった理由が事故そのもののためではないということに肇は思い至った。そう考えるとタイムラグはもっと大くてもよかったはずだ。そう怪しむこともできたが、公式発表なのだからそこまで邪推することもないだろう。

それにしても相当数の金の亡者どもが集まっていたはずである。それを調整して通報するのはかなり勇気がいることだったと思う。事故を発見した時刻が一時間ほど前の五時半・頃、という曖昧なものになった原因がそれだろう。事故の発生を知ったならば、直ちに警察に通報するのが正常なときの判断、つまり常識である。基本を怠っのだから通報の内容自体にもボカシがはいる。人間の欲望なんてものはそれを正当化してしまうほど強く陰湿なものなのだろう。肇はそう感じて思わずにやりとした。

篠塚肇はテレビ画面の右上に小さく映し出された時刻を見た。八時十分を回ったところだった。何はともあれ出社時刻が迫っていた。いつもは八時四十五分にアパートを出る。会社は九時からなので十分間にあう。しかしこの予期せぬ渋滞である。仕事もほとんどないといって差し支えないし、多少遅刻してもかまいはしないのだが……

昨晩の出来事について自分とは何の係わりもないと安心していた肇だった。しかし事故を起こしたのが自分の部下だった。接点ができてしまったということである。あの金と田所隆との間に直接何らかの繋がりがあるのかどうかは知らない。だが事故を起こしたのは田所に間違いない。まず田所の身辺から捜査が開始されるのだろう。事情聴取とか言う形で自分も何か聞かれるかもしれない。気をつけなければならないのはそのとき口が滑って余計なことを言わぬよう注意することだけだ。あくまでも田所の身以外には何の事件も起こってはいない。警察がもし会社にやってきたとしても、それは容疑者を探しにきたのではなく、田所の事故死と事件のつながりに関して何か思い当たることがないかと情報収集を目的としたもののはずである。それでもあれだけの金を懐に入れようとしているのだから、篠塚肇としても念には念を入れる必要があるだろう。些細なことから目論見を見透かされることがあるかもしれないのだ。

肇はテーブルから離れ、押入れの上の天袋にしまいこんだ段ボール箱を取り出した。札束を詰め込んだダンボールである。

箱の蓋を上からしっかりとガムテープで留め荷造り用包装紙を用いて梱包すると、肇は自宅にも数枚持ち込んでいた佐山急便の発想伝票に届け先を実家の住所、荷送り人を自分の名前にそして品名欄には『手土産品』と記入した。

会社へと向かう車の中で肇はカーラジオのスイッチを入れた。それほど性能のよいラジオではないが、雑音を拾いながらも十分に聞き取れる音声で新しい情報を伝え始めた。

「パチンコ店強盗殺人事件の速報が入りました。転落事故を起こした車両付近で発見されたもう一人の男性の遺体は、昨晩発生したパチンコ店主強盗殺害事件の重要参考人として警察が行方を追っていた二宮勝成と確認されました」

アナウンサーが真剣なトーンでニュースを読み始めた。

肇は思わず聞き耳を立てた。

――「当初、二宮勝成は青木健三さんを殺害後、田所隆の車に同乗して逃亡を図ったものと見られておりましたが、事故車両に車中から振り落とされた痕跡がないことから、二宮勝成は犯行後現金の入った鞄を持ったまま徒歩で逃走を試み、現場まで来たところで、通りかかった田所隆の運転する乗用車にはねられたものと見ております。また、二宮勝成が奪った現金を運んだと見られるアタッシュケースも、大きく蓋が壊れた形で現場周辺で発見されたということです」

この報道を聞いて、篠塚肇は思わず踊りだしたいような衝動に駆られた。

事件は肇にとって最良の展開を見せてきたわけだ。

発端は殺人事件なのだ。田所隆と二宮勝成の関係が(もし本当にあるとすればの話だが)強ければ強いほど、警察による死んだ二人についての周辺調査は密度の濃いものになっていくことだろう。計画的犯行だったのではないのか? 糸を引く人間がいたのではないか? など、事件の発生に関しての必然性を調べるものである。もちろん肇は何も関わりあっているわけではないが,札束を持ち帰ったという事実があるからには、無関係では済まされないだろう。自ずと田所と会社内とは言え付き合いがある肇にも、警察と接触する機会は増えていくことだろう。そうすれば経緯の中で何らかの言葉の綾が致命的とも云うべき疑いを警察に抱かせてしまうことにもなりかねない。一度怪しまれたならば徹底的にマークされついには真相が露呈してしまう。ミステリー小説と呼ばれるものを何冊か読んだことがあるだけの肇にも、その程度は想像がつくことであった。

カーラジオから流れた情報は、その心配が大きく遠ざかったということに違いなかった。

パチンコ店の殺人犯は二宮勝成である。二宮は殺人を犯した後、金をアタッシュケースに入れて逃げた。しかし逃走の途中で田所隆の運転する乗用車に撥ねられ、崖下に転落して死亡。アタッシュケースもその弾みで蓋が壊され、紙幣を総て風に舞わせて二ノ宮とともに落下した。乗用車を運転していた田所隆もハンドルを切りそこね、ガードレールを突き破って転落、死亡した。二宮勝成と田所隆の間には今のところ何の関連も見られない。

事件はこれでその総てなのだ。報道はそう伝えているのである。

篠塚肇はほっと胸をなでおろしてラジオのスイッチを切った。計器盤に組み込まれたとデジタル時計は八時五十五分を示している。殺人事件が起こってから犯人の断定までは昨夜の話だったとは言え、事故の調べに入ったのが朝七時半ころだと云うから、僅か一時間と少しで警察としての判断を示したことになる。その速さに肇は驚くばかりだった。

やがて会社に到着した肇は駐車場に車を入れ、篠塚肇は梱包したダンボール箱を小脇に抱え上機嫌で社屋へと入って行った。

3

多摩中部警察署捜査課の会議室は昨夜の強盗殺人事件発覚とともに捜査本部として形を整えた。だがその矢先、容疑者が事故に巻き込まれて死亡したとの情報が飛び込んで、まさしく出鼻をくじかれた格好になってしまった。

殺された人間も殺したほうもともに本庁が管轄する広域暴力団・政影組関係の構成員であり、いわゆる内輪もめであろう。現在のところこれ以上の広がりを見せることもないと思われる。殺害された青木健三が経営する(株)ブルーマリン・アミューズメントから紛失したとされる売上金一千六百万円についても状況から見て破損した鞄から飛散し、その後不特定多数の拾得するところと考えられる。所轄は当然その現金の回収に努めなければならないが拾得者の善意に負うところが大で、果して何処まで回収できるかは楽観できぬところである。よって本件は被疑者死亡のまま起訴という形で決着させるのが妥当であろう。このような結論が下されたと本庁から連絡が入り、捜査本部も忽ち解散となったのだった。

「納得いかねえなあ。いかねえでしょうが。課長!」

所轄、多摩中部警察署捜査課長の水木洋一郎に噛み付いたのは、同じ中央署の柏崎一茂刑事だった。いかにも精悍な面構えを見せるまだ三十才の声を聞くかどうかの、がっしりとした体躯の男である。細かいパーマネントをかけた髪の堀の深い細面は、かすれた色合いのブルージーンズに革ジャンを着た姿と釣り合いがよく取れてはいたが、いかにも古臭い印象だった。この格好で、屋外にいるときには必ずレイバーンの濃い緑色をしたタレ目のサングラスをつける。柏崎一茂に警察官に憧れる気持を育ませたあるテレビドラマの影響だというが、誰の真似をしているのかは一目で察しがついた。

「不自然なんですよ。そう思いませんか?」

柏崎刑事は机をドンと打って水木捜査課長に詰め寄った。

課長が気を効かせて淹れてくれた茶が、湯飲み中で波紋を見せている。本部解散の指示を受けて、ほとんどの関係職員は二三時間の仮眠を取ろうと休憩室に引き揚げてしまったので、会議室には柏崎刑事と水木課長の他には高槻彰(たかつきあきら)という名の五十才を越えた年配の刑事が煙草を燻らせているだけだった。

「どういう風に不自然なんだ?」

やれやれというように柏崎に目を遣り「遠慮せず云ってみろ。思った通りを」と、水木課長は促した。

高槻刑事がデスク上に置いた灰皿に煙草を揉み消し、折りたたみ椅子を開いたまま引っ張ってきて柏崎の斜め後ろに置いて腰かけた。

「わしも不自然極まりないと思いますなぁ」

高槻刑事は残り僅かになった毛髪がかろうじて残っている頭を掌で軽くパシリと打つような仕種を見せた。

「ショウさんもですか」

水木は一瞬やれやれという表情を浮かべたが、すぐ「ショウさんの後押しならまだまだ検討の余地ありって所ですか」と嗤ってふたりを見た。

「それで、何処が不自然だと?」

水木捜査課長は質問を続けた

「私が思うところはきっとシゲの考えと同じだと思います。シゲ、おまえの思った通り課長に説明してくれ」

「不自然なことだらけですよ。困ってしまうくらい」

「何もおまえが困るこたぁねえだろう」水木課長は先を促した。

「まず事件の前半。強盗殺人事件に関してここまでは私もまったく依存ありません。きっと発表の通りだったでしょうね。ただ、その後が悪い。……発表によると犯人、二宮勝成は金を詰め込んだアッシュケースを持ったまま徒歩で逃走したということですが、そんな馬鹿な話があるわけがないでしょうが。おそらくタクシーか何かを利用したと思います。でニュータウン通から左折して馬引沢団地入り口の交差点付近で下車。そこから徒歩に変えた」

「なぜ?」

「そんなこと、判るもんですか」

―― そう。判る筈もないことだってある。柏崎一茂はそう思った。

多分犯人二宮勝成は事故死した現場付近に居住していたのではないだろうか。暴力団関連ということなら、本庁の捜査四課に問い合わせれば、押さえている可能性もある。

それはともかく、青木健三を殺害してからタクシーを拾った二宮は、自宅まで乗り付けては捜査が開始されたときに運転手の記憶からその場所が限定されるとでも考えたのかもしれない。

坂道を登り始めた二宮は数分後、登りきった辺りで反対方向から猛スピードで走ってきた乗用車の前に立ちはだかる格好になってしまったのだ。車は二宮を撥ね飛ばした弾みで大きく蛇行し、ガードレールを突き破った……

「ここからなんですよ本庁が出した結論に不自然さが目だって来るのは……」

柏崎の話を聞いていた高槻刑事が相槌を打つように大きく頷いた。

「具体的に説明してくれないか」

水木捜査課長は穏やかな言い方をしたが柏崎一茂に向けられた視線には強いものがあった。一茂の言う不自然さというものがいったい何であるのかはまだ語られてはいなかったが、水木の胸中にもこの事件には何処となく釈然としないものがあって、実はというと多少フラストレーションが溜り気味だったのである。つまり血気盛んな若い部下の熱さの中にその答えがあるかもしれないという期待を持ち始めているのだった。

捜査の方針は常に本庁が主導権を握るので、最終的には所轄としてはその指示に従うほかはない。合同捜査を行っているとき両者間に方針の違いが出ると、よほどのことがない限り本庁の意思が採択された。それによって生じるストレスからか、所轄の刑事たちの中には本庁と聞いただけで対抗心が沸いて来るものも多くいるのである。

多摩中部警察署の捜査課に着任して二十年の経験を持つベテラン刑事高槻彰は、捜査課長の様子を見て思わずにやりとした。穏やかな言い回しに比べて眼光が極度に強くなるのが、水木課長の特徴であることをよく知っているからだった。これでシゲの意見は通る。本部は解散しても何らかの形で捜査は続行となる。高槻刑事はそう確信した。

「不自然なこと、その一」

柏崎一茂は、大きなだみ声を上げた。

「かなりのスピードを出して車を運転しているとき、突然目の前に人が飛び出したとしたら、課長ならどうします?」

「もとからかなりのスピードは出さんがね。まあ急ハンドルを切ってしまうかも知れんなあ……」

「どっち側へ!」

「そりゃあ飛び出した人間から遠ざかる方へだろう」

水木の答えに一茂は満足そうに頷いた・

「そうでしょう。そうでしょう。それでも避けきれずに田所隆とか言うあの男は二宮勝成を跳ね飛ばしたんでしょう。なら、それならですよ、当然ハンドルが切られた方とは反対側に二宮は飛ばされたはずでしょうが。現実に事故車には右側面後部にその懇意がありましたねぇ。」

「そうだな」

「ならばなんで、車といっしょに崖の下で死んでいたんでしょうかねぇ。二宮勝成も……」

この問題提起に水木捜査課長が何か答えようとしたが、柏崎はそれを制すようにして

「不自然なこと、その二」と続けた。

「事故の衝撃で二宮が手に持って逃げていたアタッシュケースが壊れて蓋が大きく開いた形で宙に舞った。中に入っていた札束は風に乗ってどこかへ飛んでいった。本当ですかねぇ? あほらしくって話す気もしねえや。だって金は百枚ごとに紙帯が巻かれて束になっていたということでしたよね」一茂は一度言葉を止めて捜査課長を見つめた。

「ああ。確認しやすいように毎日決まった時間に上層部の監視の下で実施していると言っているが……」

「それじゃですよ、まあ衝撃で鞄のふたが開いちまったというのは、まあ良しとして、なんで中の紙幣が一枚残らず宙に舞わなきゃならんのですか? 総て帯びも取れてしまってね。普通なら幾らかは鞄の中に残っていて不思議じゃないでしょうよ」

柏崎のこの指摘には水木捜査課長も頷くしかなかった。

柏崎一茂は煙草に火を点け、うまそうに大きく吸い込んでからゆっくりと白紫の煙をふうと吐き出した。

「不自然なこと、その三」

またも新たな疑点に話題が及んだ。

柏崎一茂刑事が自分なりに考えた不自然なことのうちいくつかは、見方を変えれば解決することもあった。しかしそれらの多くは確かに水木捜査課長や高槻彰刑事にも捜査の必要性を感じさせるものであった。

水木捜査課長は本庁で下した捜査打ち切りの決定に従いつつ、所轄独自に捜査を続行するためのよい手立てを考え付いた。それは、角度を変えるということだった。確かに(株)ブルーマリン・アミューズメントの経営者殺害と売上金強奪事件は、金の行方を除けば被疑者も死亡したことで一応の決着を見ている。だから合同捜査かと目された部分については捜査終結の宣言を受け入れても構わないではないか。そういう水木捜査課長の意見に柏崎一茂も高槻彰も不満はなかった。

柏崎一茂は強奪された金の面に不自然さが集中していると云う。水木も高槻も一茂の言う不自然さは気にかかるところでもあり、逸失金追跡チームとでも言うべき小さな組織で捜査を続けてみようということになった。

「チームはショウさんとシゲ。本庁の目もあるから大袈裟にはできんしな。デスクは俺が務めるから心配するな。まあ少人数のほうが動きやすかろう。ふた月くらいを目安に頑張ってみてくれ」水木は愉快そうに笑い「さて、それじゃ強盗殺人事件のほうの残務整理を始めるとするか」と言って立ち上がった。

柏崎一茂と高槻彰の親子のように見える二人の刑事はお互いの顔を見合った・捜査課長が後ろで支えてくれると言うのだから心強いことはその通りなのだが今のところ物証が何もない捜査だった。果して二ヶ月で決着がつくかどうかには自信が、あるとは云えなかった。。

4

社内はやはりどんよりとした重苦しさに支配され、時間が空回りしていた。既に定刻の九時を30分近く過ぎているのに仕事についている気配が感じられない。盆休みを取っている社員が多いせいだろうか。……それもあるかもしれないが……

新人と言ってもそれ以前からアルバイトに来ていた。どの職員も顔くらいは覚えているし、各個人によってはそれなりの付き合いをしている者もいた。原因が何であるのかは判らなくとも、将来がまだまだあったはずの若者が死んだのである。暗澹としたものが立ち込めても不思議ではない。

篠塚肇は自宅より持ち込んだ梱包した例の荷物を、営業部の横に作られた成果品置き場に持っていった。成果品置き場には営業担当者別に区切られたスチール製の棚があり、田所隆と残業して完成させた成果品は既に持ち出されていた。棚に接して、貨物発送扱い成果品と書かれたラベルのついた一角があった。

肇はたまたまそこに居合わせた総務部の若い女子社員に「おはよう。今日も集荷、来るんだよな?」と、声をかけた。

「あ、篠塚さん。おはようございます。来ますよ。お盆中も同じですって」

「そうか。好かった。それじゃ悪いんだけどこれ私物なんだが、発送しといてくれないか?送料は払うから」

「分かりました。面倒だからお給料から天引きにさせてもらっていいですか?」

「じゃ、そうして」

「あ、そうだ」女子社員は肇から荷物を受け取ると伝票の記載事項に漏れがないかを確認してから貨物扱い品の棚に於いた。そしてあらためて肇のほうに向き直り思い出したように「課長が探していましたよ」と伝えた。

階段を上がるとすぐ目の前の技術部管理課のドアが開いて、管理課長の徳永文雄が顔をのぞかせた。徳永課長が顔を肇の顔を見るなり手招きするので急ぎ足で近付くと、いっしょに部長質まで来てくれと云う。何事かと誘われるまま従うと徳永課長は部長室の前で足を止め、身嗜みを確認してからからドアをノックした。

「どうぞ」と、中から待ち構えていたような総務部長の声が聞こえた。

ドアを開くと正面に広く取った一枚ガラスの窓を背にして、デスク上の書類に目を通していた部長が立ち上がった。部長は恰幅のよい体を揺らしながらデスクを回り込むように出てくると、部屋の中央に置かれた応接に二人を招いた。家が貧しく中学を卒業後高校にもいけず、その日暮しのような生活をしていたところをこの会社の社長に拾われ、そこから腕一本で現在の地位まで上ってきたという武勇伝の持ち主である。まだ五十才の声を聞いたばかりだが、次期役員に昇進確実と誰からも見られる手腕の持ち主だった。

篠塚肇と徳永管理課長がソファに腰を下ろすのを見て、総務部長の簗木義彦は部屋の片隅に置いた小型の冷蔵庫から缶入りのトマトジュースを持ってきてふたりの前に置いた。

「朝はビタミンCが重要だからな」

梁木はそういって少し笑ったが、すぐまた渋い表情に戻り「困ったことになったな」とふたりを見た。

「まったくです。あれほど事故は起こすなと言ってあるにも拘らず……」

徳永がなおも続けようとするのを梁木はきつい目をして制した。

「よしなさい。仮にも当人は亡くなっているんだ」

梁木に強く云われて徳永は押し黙った。

「会社としても亡くなった方にはできるだけ礼を尽くそうと考えているところだ。私が心配しているのは今後の当社にとってマイナスになる部分がなければいいがということなんだ」

「と、申しますと?いったい何が心配だと?」

死んだのは新人だ。生産に支障など出はしないだろう。徳永は部長の言うことの意味を理解できずにぶしつけな聞き方をした。

「君はもう少し先回りして他人の気持を理解できるようにならなければ、人の上には立てんぞ」

梁木部長はじれったそうに声を荒げて徳永を窘めた。

肇には部長の言わんとすることが分かるような気がした。

「なあ、篠塚君。亡くなった田所君と言うのは、その……、事故で死なせてしまった男と何も繋がりはなかったのだろうねぇ……」

梁木はまっすぐに肇の顔を見つめて訊ねた。

やはりそのようだ。肇は直感的にそう思った。

「ああ、部長は田所君が起こした事故で転落死したパチンコ店主殺しの殺人犯が、何とか言う暴力団の関係者だと言うので、その暴力団が何やかや要求してくるのではと……」

「その通りだ。よくヤクザ映画なんかにありがちな話だがな、これがもし田所まで向こうの組織と通じていて、事故そのものも向こうが書いた台本にあるのだとすればむしろ安心なんだがね。詐欺罪が成立しそうだろ、なんだか」

「確かに……でも違うでしょう。昨日田所君とふたりで残業だったのですが、別に変わった様子もなかったですしね。事故は事故ですよきっと」

「そうだろうな」梁木部長は俯いて「ならば罪は別として、とにかく向こうが持ち歩いていたという現金を補償しなければならんのだろうな?」

「事故の原因がどちらにどの程度の割合であるのかにかかってくるでしょうね。いや、私は良く知りませんよ。法律の問題だろうから」

篠塚肇はそう答えるしかなかった。

「葬儀や何やらは会社で何か?」

肇が訊ねると、その後を引き継ぐように徳永課長が説明を始めた。

「会社としては先方のご家族とよく相談して、社員を葬儀の応援に出すとか……」

「わかった。上手く遣ってくれ。後は決まったことだけ書面で各課に回しておきなさい」

梁木総務部長は徳永の言葉を遮り「ところで篠塚君。君今日は何か急務が入っているのかね」と肇の顔を見た。

「いえ。仕事は入ってはいないのですが、実は明日故郷(くに)で父の7回忌の法事がありまして、私が長男なものですから総てを仕切らなければならないんです。それで午後から早退させていただこうと考えていたんですが」

嘘を言っても始まらないので、肇は正直に答えた。

「そうか。なら、午前中は空いているんだな?」

「はい」肇は独断で答えてから課長の顔に目を遣った。

徳永課長は黙って頷いた。

壁にかけた時計に目を遣ると十時十分を少し回っていた

「よしそれでは今からちょっと俺に付き合ってくれ。なあに昼には十分間に合わせるから。いいな?」

「分かりました」

篠塚肇は総務部長がいったい何を考えているのか知りたくもあって、自分だけの判断で了解した。

第3章 疑惑

1

刑事も人の子である。自分ではニヒルを気取っているつもりの柏崎一茂も、仕事が早く済んだ晩などに気があう仲間と突然話がまとまって飲むこともあった。しかし多摩センター駅界隈の店では職場に近すぎた。多摩中部警察署は駅から徒歩でも十分とかからぬ場所にある。刑事と言う仕事柄飲んでいてあまり人目につくのも憚られたし、それよりも周囲を気にして酒の席で上司の悪口ひとつこぼせないならばこんな詰らぬことはない。だから大概は電車で二十分ほどかけて調布まで上るか、または終点の京王橋本駅まで出て店を探した。飲み屋街の規模もセンター駅界隈よりは大きく、選択肢が多かったせいもある。

柏崎一茂は仲間内ではショウさんという愛称で慕われる年嵩の大先輩と残務を夜7時くらいまでに済ませ、連れ立って橋本駅周辺の居酒屋の暖簾をくぐった。

柏崎一茂と高槻彰の、親子のように見える二人の刑事は油を塗って磨き上げたようにテラテラした一枚板のカウンターにつき、互いに熱燗を満たしたグラスをもって軽く掲げた。コップ酒を一口啜り、シゲとショウさんはお互いの目を見て苦笑した。

捜査課長が責任を持つと言うのだから心強いと言えばその通りだ。しかしよく考えてみれば殺人・事故・現金の散乱といくらでもあるように思われ手掛りにしても、あくまでも解決済みの部分についてのものでしかない。一茂がふと漏らしたこの事件の不自然さが、捜査課長を動かして継続捜査を認めさせた。これは間違いないだろう。しかし一茂が感じた不自然さと言うものが具体的な根拠に基づいているかと言えば、物証も何もないことなのである。署内でデスクワークをしているうちに一茂の中にそのことが不快なしこりとなっていった。自分はもしかしたらショウさんまで泥沼の中に引っ張り込んでしまったのではないか? 一茂はふとそう思った。一茂はショウさんの意見をぜひ聞いてみたくなり、この席を設けたのだった。

「はい、はい。私しゃ何処にでも伺いますよ。私でお役に立つんでしたらね」

これがショウさんの口癖で、一茂が相談を持ちかけるといつもそう言ってつきあってくれる。この日もショウさんは快く応じてくれた。きっと署内で最高齢の刑事として、ともすれば暴走しがちな一茂の手綱を握っていようと考えているのだろう。捜査課に配属されたばかりのころはそんなふうに考えて多少高槻彰のことを敬遠していた。しかし時が経つにつれ高槻が長い歳月で培った総てを伝え、一茂を早く一人前の刑事に育てようとしてくれていることに一茂は気がついた。それ以来一茂は高槻刑事を範として信じ、何事につけても頼り、意見を仰ぐようになったのである。

「それにしてもあの梁木とか言う男はなかなかやり手のようだ」

一つ大きく息を吐いて高槻彰がぽつりと云った。

「ああ今日立ち寄ったあの中沢チャートの部長ですね。まさか向こうから出向いてくるとは思いませんでしたねぇ」

一茂は答えて、昼間の出来事を思い返した。

午前中の仕事が一通り片付き腕時計を見ると、時刻は十一時を少し回っていた。その男がやってきたのは、一茂が昼食に出るにはまだ早すぎるかなどと考えていたときである。

受付を通して捜査課の扉を叩いたその男は、たまたま傍にいて対応しようと進み出た一茂に名刺を差し出した。見ると、中沢チャート㈱総務部長という肩書きの下に梁木義彦という名前が読み取れた。

「昨夜半大変な事故を起こしてしまいました田所隆の勤務先の上司でございます。ご迷惑おかけし、まことに申し訳ございません」

梁木義彦は若い柏崎刑事に深々と頭を下げた。

「ああ、あの田所さんの……少しお待ちを」

柏崎刑事は総務課長の元へと急ぎ、梁木の来署を伝えた。

水木捜査課長は部屋の入り口近くに佇みこちらに不安そうな視線を送っている来訪者を一瞥し、一茂にショウさんに立ち会ってもらった上で、来署の目的を聞きだすよう指示した。

一茂は広さにして六畳ほどの小さな応接室に梁木を通しソファーに腰かけるよう勧めた。やがて水木捜査課長に言われたのだろう、高槻刑事が後を追うように入ってきて梁木部長に頭を下げた。

梁木義彦は名刺入れを出し柏崎に挨拶したときと同じように自己紹介した。

「そうでしたか。田所さんにはお気の毒でした。心からお悔やみ申します」

「ご丁寧に、ありがとうございます」

高槻刑事と梁木は儀礼的な挨拶を交わしてから椅子に腰を下ろした。

「実は今日午後からでも御社に伺おうと予定をしておった所です」

「はい。そう思っておりました。それでわざわざご足労おかけするくらいならと、出向いたわけでして……」

「恐縮です。しかしいったい、何故?」

「報道などで知るところでは、田所が死なせてしまった相手の方は……そう、なにか一般とは違う社会の……」

「そう。はっきり云いますとヤクザ者。しかも強盗殺人の容疑者と言ってもいいでしょう」

高槻は梁木が言葉を選びすぎることに苛立ったように、話を引き継いだ。

「ああ、なるほど。つまりお宅の社員であった田所氏とそのヤクザ組織との繋がりを調査するため警察が来るはずだ。あなたはそう予測されたわけですね?」

「その通りです」

刑事の言うとおりであると言う表情を見せて、梁木は頭をかいた。

「それで。どうですか?」

高槻は畳み掛けるように聞いた。

「社で採用したときの資料にはそのような組織との交際などまったく記録されておりません。もちろん採否の決定をする前に最終学府歴などから辿って素行調査のようなものも実施するのですが、何も問題はありませんでした。今回の一件では、念のため田所君が担当する部門の直属上司から日ごろの勤務状態など確認しましたが、非常によい評価でそのような繋がりを思わせることなど何ひとつ……」

「そうですか。いや、そうでしょうね。やはり田所さんは目の前に飛び出した二宮を避けようとしてハンドルを切り損ねた。と見るのが妥当でしょう。いや、わざわざ情報提供のご協力をありがとうございました」

高槻が協力に感謝して立ち会ったとき梁木が不安そうな声で質問した。

「刑事さん。その……当社の田所が事故に合わせてしまった男のことなんですが、何という組織の人間なのでしょうかね? 教えてはいただけませんか?」

「何故そんなことを?」

「仮にも当方の社員が人ひとりの命を奪ってしまった格好になったわけでして……。そのぅ何といいますか……よくヤクザ映画などにある話ですが、こんなときヤクザが当社に対して法外な損害賠償を要求するようないやがらせをしてきたり……」

「さて、そいつはどうかな? 仮にも『政影組』は生粋の任侠道を貫いているヤクザ組織です。そう道に外れたことはしないと思いますがね。もともと事件の発端は向こう側内部のいざこざによるものですし」

高槻彰は正直に答えた。しかしこ受け答えをしていて、高槻刑事は、立派なスーツを着こなした梁木義彦の真の姿を見たようにも思ったのだった。

高槻は煙草に火をつけて紫雲をふうと吐き出した。柏崎がふと見ると高槻の目が遠くを見ているように思われたので、思わず「ショウさん」と声をかけた・

「いや、何……根っからの善人なんてものはいやしねえんだろうなってことさ」

「あの男が何か?」

コップの酒を飲み干し、目の前の板前に軽く掲げるようにして一茂が代わりを注文すると、「へい。お酒」と大きな声を出して板前は注文を通した。

「なあ、シゲ。あの男は何のために署にやってきたと思う?」

高槻は煙草を焼き物の灰皿にもみ消すと、少し悪戯小僧に戻ったような視線を一茂に投げた。

「え?」

一茂は突然聞かれてショウさんが何を考えているのかその真意を理解できず、思わず口ごもった。

しかし一茂のそんな様子にはお構いなしに高槻刑事は続けた。

「梁木部長は多分田所隆のことなんぞこれっぽっちも気にしちゃいない。今日、話を聞いて俺はそう感じた」

「まさか」

「呼び出されてるわけでもないのに、警察に自分から部下の不始末を詫びに来る人間なんぞいるわけがない。俺はそう思う。出向くにゃ出向くだけの理由(わけ)があるってことだ」

「そりゃ、まあ、そうでしょうけれどね」

アルバイトと思われる若い女給が柏崎の空いたグラスに熱燗をなみなみと注ぎ、残った酒を徳利のままカウンターの上に置いていった。一茂は高槻の話に耳を傾けながら、厚手の焼き物でできたずっしりとした二合徳利を持ち、高槻のグラスに注ぎいれた。

「あの部長、政影組のことをやたらと気にしていたろ」

「ああ。言われて見ると確かに……」

高槻刑事は真顔で頷く一茂に笑顔を向け、グラスの酒を一気に飲んだ。

「本人も云っとったが、きっとヤクザ映画の見すぎだろう。田所の起こした事故が中沢チャート㈱が加害者で政影組が被害者と言う単純な格好だから、妙な形で因縁を付けられかねないと恐れているんだろうな。そういう政影組の動きを封じる目的でやってきたんだと俺は思うんだよ」

説明を聞いて一茂は首をかしげた。なぜその行動が恐喝を封じ込める手立てになるのかよく意味が分からなかった。

「判らんか?」

高槻刑事はやれやれというような顔をして見せた。

「いいか、もし政影組が恐喝を行おうとしたとき、ターゲットになるのは誰かを考えてみればすぐわかるだろう。普通なら事故を起こした田所になるわけだが、死んでしまった。なら……」

「そうか。梁木だ……」

「そうだろう」

「つまり政影組にも同じことで、誰を狙えばよいかは明白なわけだ。だから梁木は自分に火の粉がかかることを察して動いたわけか。善意の情報提供なんかじゃなく、既に見張っているかもしれないヤクザに、自分が警察と懇意にしている姿を見せ付けることが目的だったというわけか」

「その通りだ。だから署から帰ると云うんで外まで送って出ると、やたら大袈裟になれなれしく握手を求めたりしただろう」

言われて見ると確かにその通りだった。妙に大袈裟で気恥ずかしい仕種をしていたような間隔が一茂の体にも残っていた。

高槻刑事の言うことが当たっているならば、自分たちは梁木義彦というあの総務部長にまんまと乗せられたと言うことなのだろうか。

一茂は少しぬるくなってしまった酒でのどを潤した。

「どっちにしても梁木が事件と直接係わりを持っているなんてこともなかろう」

「そりゃそうでしょう」

「なあ一茂よ。この調査は相当骨かも知れんな」

高槻彰はそういって眉間に深い皺を寄せた。

2

梁木総務部長を会社まで送り届けたあと、篠塚肇は早退届を出し、調布市まで出た。京王相模原線を利用しておよそ二十分。駅を出てすぐそばにあった小さな喫茶店に飛び込むと、肇は席が幾つも空いているのを見届け、ウエイトレスに「ホットコーヒー」と注文してそのまま店内に誂えた電話ボックスに飛び込んだ。

小銭が沢山あるか心配したが、幸いにも電話はカードの使える機種だった。財布からテレフォンカードを取り出して挿入すると小さな窓に残度数35と表示された。実家の番号をプッシュする。コール音が聞こえる。

やがてひどく金属的な響きを感じさせて、受話器を通して母親の声が耳に飛び込んだ。

勘がよいのか当たりを付けていたのか、名乗りもしないうちに肇からだと分かったらしい。

「肇かい? 明後日(あさって)の法事、大丈夫だろうね」

これが母の第一声だった。

「大丈夫だって。明日、午前中には着くから」

あれほど何度も打ち合わせているのに、随分信用がないものだと苦笑しながら「安心してよ。ちゃんと用意してあるから。段取りのほうは聡(さとし)と詰めているしね。いるんだろ、聡?」

肇は法事の段取りを弟の聡に任せきりにしていたことが少し気になっていて、もし電話口の近くにいるのなら侘びを兼ねて確認しようと思ったのである。

「今買い物に出とるよ。聡も云っとったけどな。あんまり、兄貴にやいのやいの云うなって。」

母も心配しすぎを自覚したのか、そういって笑い声を聞かせた。

「ところでね、母さん。今朝会社から家(うち)宛に荷物を送ったんだけど、航空便だから今夜着くかも知れん。俺の仕事のものなんかも入っとるんで、開けずにそのまま置いといてくれ」

「わかった。お前の部屋に入れとくよ。じゃあ、明日ね。みんな楽しみにしとるんだわ」

「ああ、それじゃ」

肇は携帯受話器をおいた。

喫茶店で軽い昼食を済ませたあと、市の銘菓店として古くから名を知られる松風庵に立ち寄った。法事のために集まるであろう親戚たちに手土産を買うためである。無沙汰を詫びる東京土産というわけではない。今朝、会社からの納品物発送の集荷に便乗して自宅に送った荷物がある。例の金である。荷物の内容を手土産品としたからには、万一警察の捜査が及んだ場合に親戚連中にも確かに受け取った証拠を残しておかなければならない。買った店も然りである。今後、肇にまで捜査の手が伸びることはまずないだろう。念には念を入れての行動だった。

暖簾をくぐるとショウケースの向こう側に並んだ女店員たちが一斉に肇のほうに笑顔を向けて挨拶をした。肇はケースに並べられた品物にざっと視線を流しただけで店員のひとりに近寄った。

「ご贈答品をお探しですか?」

店員はマニュアルどおりの丁寧な言葉で云った。

「うん。久しぶりの里帰りなんだけど、親戚が多くってね。同じものを七つばかり欲しいんだけど、何がいいのかなあ……」

「そうですねぇ」

店員はいっしょに悩んでいるような瞳で肇の目を見た。その視線は明らかに予算を知りたがっている。

「そうだなあ、ひとつ三千円くらいで何か好いものはある?」

「ああ、それでしたらこちらでは如何ですか?」

ショーケースに並んだ和菓子の詰め合わせのひとつを店員は勧めた。詰め合わせの内に、新発売の品物が三個ずつ二種類入っておりますし、その他のお菓子と合わせて二十個入りのセットです。おひとつ二千八百円に消費税ですが、如何でしょう?」

「ああ、それはいいね。じゃそれを貰います。七箱お願いします」

大き目の紙袋ひとつに品物を入れてもらい、支払いを済ませて肇は松風庵を後にした。

松風庵を出て篠塚肇は次にダイワ急行貨物という宅配便の事務所に立ち寄った。受付で「函館市のお宅の営業所止めで荷物を送ることが可能か?」と問うとできると言う答えが返ってきたので、肇は先ほど購入した手土産品を発送した。荷送人名も荷受人名も架空の名前である。後は明日函館に到着してからダイワ急行貨物の函館営業所に引き取りに行くだけである。

向こうで荷を受け取り親戚一同に手土産として渡す。ダイワ貨物のほうの伝票には自分の名前も住所も架空のものしか載っていないから捨ててしまえばそれでよい。これで万一のとき肇の言うことを裏付ける物証が整うことになるだろう。篠塚肇は社用の集荷に来た宅配業者の佐山急便を使って、私用の品物を函館市にある実家へと送った。法事に集まる親戚たちに秘技路の無沙汰を詫びて手土産を送った風を装ってである。そして荷物が自宅に届くからそのまま開かずに置いといてくれと、母には喫茶店から連絡を入れた。その伝票には手土産品を送ったことが記されている。

完璧だ。肇は最善を尽くしたと感じていた。

案内に訊ねると営業所は函館駅前にあるということだった。荷物は今晩中に営業所に入るので、到着後ならいつでも取り出せるということだ。

これで降ってわいたような幸運を確実なものにするための根回しも総て終了した。篠塚肇はそう確信して、笑い出したい衝動を覚えた。

3

午後三時を回った時刻、建ち並ぶ高層ビル群に埋もれたような五階建ての小さな事務所に、上等の背広姿の恰幅のよい男が入って行った。『政影組』と力強い墨書で書き上げた看板が掲げられている建物だった。道路に面して正面左側の入り口を入ると、奥行きおよそ2m幅は建物幅一杯の10m程のロビーとなっており、道路に面した側が大きく硝子張りとになっていて清潔な明るさ湛えている。

正面右側に案内と札を出したカウンターがあった。案内には事務服姿の若い女性がにこやかな微笑みを見せて付いている。女性の背面は木製の美しい化粧板を貼り付けた壁で、中央『丸に桐』の紋章が飾られていた。その向こうが事務所なのだろう。カウンターの右側には奥へ続く廊下が見えた。

恰幅のよい男はつかつかと案内に近寄り、名刺入れから一枚取り出してカウンターの上に乗せた。

「いらっしゃいませ。ご用件は?」

女性は事務的に質問をした。

「私、中沢チャート㈱の総務部長をしております梁木義彦と申す者です」

梁木はカウンターに置いた名刺に視線を落とし少し言い辛そうに言葉を停めたが、すぐにまた女性のほうに目を向けて「当社職員が御社の二宮勝成さんを事故に合わせてしまいました。そのお詫びとご挨拶に伺ったのですが。代表者の方にお目にかかれますでしょうか?」と、言葉を繋いだ。

案内の女性は少し驚いた教条を見せたが「少しお待ちいただけますか?」といって備え付けの電話の受話器をとり、指示を待った。やがて細面のやせた長身の男が案内横の通路から姿を現した。

「こちらへどうぞ」

男は押し殺したような声で言うと、梁木義彦を廊下の奥へと案内するように先に立って歩き出した。

男に誘われるままついていくと廊下の奥に社長室と記されたドアがあった。

男はドアの前で立ち止まり、ノックをした。

「はい」

中から男の声が聞こえた。

「ご案内しました」

部屋の中に人の気配がして、やがて内側からドアが開けられた。

「さあ、どうぞ。お入りください」

染絣和服を着こなした小柄な老人が梁木を部屋に招きいれ、案内してきた男に「お前は戻っていい」と云ってドアを閉めた。

社長室は二十畳はあると思われる広い部屋だった。正面に社長用の大きな執務机が据えられ、その前に応接用のテーブルを挟んでソファーとに脚の肘掛け椅子が毛足の長い絨毯の上に配置されていた。

「さあどうぞおかけください」

老組長は梁木にソファーに腰かけるよう云って、自分は肘掛け椅子に腰をおろした。

「この度は当社の職員が御社の二宮勝成さんを、事故に合わせてしまいまして……」

ヤクザの親分との会談などはじめてであった。緊張で体が小刻みに震えているのが分かる。

「お亡くなりになられたそうですなあ。まだ若かろうに……おいくつだったのかな?」

政影組長は梁木が素直に謝罪しようとするのを制するように口を挟んだ。

「二十七でした」

「そうですか。本人にしても御社にしてもこれからという時ですのになあ。可愛そうに。お悔やみいたします」

組長は心から悔やみを云った。

「しかし二宮さんを死なせてしまったのは当社の田所であることは認めざるを得ないわけでして。御社にご迷惑をかけてしまったことと思います。ですから社としましては御社に対し賠償の責任があると自覚しています。ただしそれが法外なものであるなら……」

「何を仰る。」

組長は声を荒げた。

「そもそもの原因は組内部のいざこざにあるわけで、言ってみれば組の恥を晒すようなもの。何でうちが損害を請求することなどできましょうか。千六百万円? 確かに大きな金だ。だがあれはうちが稼いだ金じゃあありませんや。ブルーマリンの売上げです。うちの実入りはといえばせいぜい一割から二割。損害額と云っても百五十万から三百万くらいのものでしてね、たいした額じゃあない。ブルーマリンにしても千六百万程度の欠損は一日営業を止めた程度のものよ。得るーマリンのほうにはこれ以上がたがたするなと申し渡したところですよ。……痩せても枯れても政影組は任侠道に生きているのです。堅気の皆さんに迷惑をかけるようなことをするつもりはこれっぽっちもありませんや」

政影組長が云う言葉の中にある任侠道に生きてきた男のプライドに触れて、梁木の中に安心感とともに冷静さが戻ってきた。

梁木はこのときになって政影組長に手土産を携えてきたことを思い出した。ばつが悪そうに嗤うと梁木は傍らに置いた紙袋から包装紙で梱包した手土産品を組長の前に置いた。

「お近付きの印です。つまらぬ物ですが……」

梁木が云うと組長は鋭い視線を梁木に浴びせた。

「まさか山吹色が入っているんじゃないだろうな。」

「そんなものは入っちゃいません。もしかするとこの先どういう関係になるか分からない方に、そんなことするわけがないでしょうよ」

梁木はそういって大きな声で笑った。

「それでは遠慮なく頂戴しましょう」

政影組長は笑顔で手土産を受け取り「それにしても梁木さん。此処へこられるのはずいぶん勇気のいることでしたでしょうなあ。うちの若い者たちにも見せてやりたいものだ」と話を結んだ。

4

捜査はまず現場からということで、ショウさんを乗せた一茂の車が事故車が転落した崖の上に到着したのは早朝六時だった。昨晩飲んだ酒のせいかそれとも夏の蒸しかえるような気候のためか、ふたりとも少し頭がぼんやりとする。

田所隆の運転する乗用車が飛び出した二宮を跳ねた上突き破ったというガードレールはまだ修復されておらず、『危険』と大きく記入したプレートを吊り下げたロープを張り渡しただけの格好になっている。一茂とショウさんは崖際に立って恐る恐る下を覗き込んだ。

事故車両は撤去されていたが押し倒された潅木の残骸が無残な様相を呈していた。だが20mの高さと聞くと随分高いように感じるが実際にはその痕跡の向こう側に、住宅のまだ完全に埋まっていない造成地が思ったより近く見えた。

本当に千六百万円もの札が宙に舞ったのだろうか?

柏崎一茂が感じた最も単純で、同時に最も根本的な不自然さがそれだった。そして実際に現地に立ってみるとその疑問はますます膨れ上がった。一茂が固執するのは昨日水木捜査課長に話したとおり、二宮勝成が田所隆運転の車に跳ねられたなら車両の上に覆いかぶさるように死亡していたと言うシチュエイションは不自然極まりないということだった。

アタッシュケースが車から少し離れていたとは言え、崖下で見つかったことも一茂の疑問に拍車をかけた。

ただその状況に近くなるケースがひとつだけある。それは……

二宮勝成は坂道を登りきったところで車に跳ねられた。車両と反対側に跳ね飛ばされた二宮は路面に叩きつけられた弾みで手に持ったアタッシュケースをどこかに放り出してしまう。崖下に転落していく車を追うように這い蹲りながら崖の端まで来た二宮は、ガードレールの裂け目に今にも滑り落ちそうになっているアタッシュケースを発見した。崖際から身を乗り出すように鞄のほうへ腕を伸ばした瞬間、体がバランスを崩してしまう。そして二宮は崖から滑り落ちるように鞄とともに落下、転落していた車両の上に叩きつけられた。これがあの状況を作り出すことができる唯一の可能性がある動きだと一茂は思った。

しかしどこかが違う。そんな違和感があった。

一茂の学生時代の友人が、八王子市内の工科大学にある流体力学研究室に助手として勤務していた。岡本則之と言う名前の男で、一茂と同じ年齢である。

昨晩高槻刑事と話をしていて、そういう友人がいるのであればヒントくらい貰えるかも知れないので意見だけでも聞いてみようかという事になり電話を入れてみた。岡本は丁度帰宅したところで、ショウさんと相談したことを話すと快く受けてくれた。それで朝六時ころこの場所に来てもらう約束を取り付けたのである。さほど待たせることもなく岡本則之はやってきた。

「よう、しばらく」

車を路側に寄せて止め岡本は懐かしそうに挙手の礼をした。

「朝早くからご足労おかけしました」

高槻彰が丁寧に礼を言い、名刺を差し出した。

「いいえ、何も気にしていません。こいつと会うのも久しぶりで楽しみでした。昨日電話を貰ってから……」

岡本は名刺を受け取りながら、初対面の老刑事に屈託のない笑顔で云うと、「ショウさんですね。シゲからよく名前は伺っています」と続けた。

「そうですか。またよからぬことを吹聴しとるんでしょうな」

高槻は笑って言ってから「流体力学ってのはどんな学問なんです? なにせ、学がないもんですから」と訊ねた。

「水や空気の流れの中にある物質がどのような動きをするのかを研究する学問です。例えば航空機の翼はどのような形にしたらよいかとか……」

「ああなるほど」老刑事は大きく頷いてから柏崎一茂に目を向けて「それじゃあシゲ。お前から説明してさしあげてくれ」と振った。

一茂は崖の上から見える風景の中に事件内容を重ね合わせて説明し、最後に自分が不自然だと思っていることについて岡本の意見を聞いた。

「もし答えを出すための情報が足りなければあとで必要資料は提供するからその上で検討して見てくれよ」

柏崎がそういうと岡本は愉快そうに笑った。

「資料なんて要らないさ。今、説明を聞いただけである程度の結論は出せるからな」

「どういうことだ?」

「発想を変えてみたらいい。まず金を運んでいた鞄のことだ。アタッシュケースだと言ったな?」

「ああそうだが……」一茂は訝しげに岡本の答えを待った。

「ちょっと待っていてくれ」岡本は小走りに車まで行って中から自分の鞄を持って戻ってきた。それは金が運ばれたものとほぼ同じタイプのアタッシュケースだった。

「これは俺の鞄だが、要するにアタッシュケースってやつだ。あまりヴァリエイションは豊富ではないはずだから、多分事件に使われたものと同じようなものと考えてもいいよな」

岡本の問いに、一茂は真剣な顔をして頷いた。

「それじゃあ、まずお前の感じた違和感てやつを消してしまおうか」

「――」

「事故の弾みでアタッシュケースの蓋が開いて、中に入った札束か宙に舞った。そうシゲは云ったな」

一茂はまた大きく頷いた。

「蓋は開かないよ。実験をしたわけじゃないから確実ということはできんが、このつくりを見てみろ蓋の長辺二箇所をスライド式のロックで止める方式だ。それぞれこうやって外側に引かなければロックはスライドしない」

岡本はそういうと鞄の左右の角を掌で包み込むように押さえ、両方の親指を伸ばしてロックに引っ掛けて引いた。ロックが二センチばかりスライドしてカシャッと軽快な音を聞かせて外れた。

「思ったより頑丈だし、深い」

岡本はもう一度ロックして一茂に手渡した。

一茂も同じことを繰り返し、高槻にも体験させた。一茂と高槻は顔を見合わせた。

「事故の弾みでロックが開くことは?」

「どんな弾みでそれぞれのロックに左右反対方向に引こうとする力が加わると言うんだ?」

「いやそうではなく、弾き飛ばされたその何とかケースが崖肌にぶつかって破損するとか……。いや、今思い出しましたが、鞄の蓋がなんだかこう……」

高槻刑事が一茂に代わって身振りを加えて尋ねた。

「壊れていたと仰るのですね。なるほど」

岡本は二人を見つめて、意味ありげな笑みを見せた。

「蓋が開いてしまうほど損傷することはないでしょう。崖と云ってもこの程度の高さしかないわけだし、切土しただけの柔らかそうな肌でしょう。おまけに崖下はブッシュだしね。放り出された鞄がこの道路上で車に引っ掛けられでもしない限り壊れることは考えにくいでしょう」

そこまで聞いて柏崎一茂は岡本則之が何を言おうとしているのか完全に理解した。

「つまりお前は」一茂は問いただすような口調で云った。

「第三者がいると言いたいんだな」

岡本は一茂が確認する言葉を聞いて首を縦に振った。

「俺は刑事じゃないからそう断定する権限もない。ただの勘だ。だがそう考えたほうが説明がつくと思わないか」

「ああ、そうだ。その通りだ。違和感も不自然さも全くなくなりますよ。そうじゃないですか、ショウさん」

一茂は思わず叫んでしまった。

岡本則之がそろそろ学校に行かなければならぬ時刻だというので現地で別れた柏崎と高槻の両刑事は自分たちも車に乗り込んで、ともかく岡本からの参考意見をベースにして事件のあらましを整理しようと言うことになった。ふたりとも朝早くからあれこれと動いていたので少し腹が減っていた。馬引沢団地入り口の交差点を左折したところにあるコンビニエンスストアに立ち寄り、握り飯などの軽い朝食を買った。駐車場に止めた車の中で腹ごしらえしながら岡本の話も参考にして頭の中でシミュレーションすると霧が晴れるように全貌が見え始めたのである。

「もう一度整理してみます。いいですか、真相はきっとこうですよ」

そう前置きして一茂が組み立てたあらすじは次のようなものであった。

あの晩二宮勝成は田所隆運転の乗用車に衝突、現金千六百万円が入ったアタッシュケースとともに路上に叩きつけられる。意識朦朧とした二宮は鞄が乗用車とともに崖下に落下したのではないかと、路上を這うようにして車が落下した現場まで辿りつく。身を乗り出して探しているうちに二宮本人がバランスを崩し崖下に落下。先に地面に激突していた車両に叩きつけられ死亡。アタッシュケースは路上に放置されたままだったが後刻通りかかった車両に引かれ一部を破損。数台目に通りかかった車両の運転手が気付きケースの蓋をぁこじ開けたところ現金を発見。搾取。なお現金を搾取した人物は、あたかも多額の現金がすべて風により散逸したと偽装する目的で、現金の一部を崖上から飛散させ現金が入っていたケースも崖下に投下した。このためからの鞄が車両から比較的近くに発見されたものと考えられる。

これが柏崎のまとめた顛末だった。そしてこの内容は高槻彰にも納得のいくものだったのである。

第4章 糸口

1

篠塚肇の父宗一郎が亡くなったのは、昭和六十四年正月二日のことだった。この年は一週間ばかりで平成へ年号を変えることになる。七十六であった。大正、昭和とのふたつの御世を一杯に生きたわけだ。七十のころ心臓を病んでからは病床に臥していることが多く、次第に力を失って揺らめくように逝った。だから肇はそれほど悲しいと感じたこともなかった。

肇は宗一郎が五十才を過ぎて生まれた子供である。宗一郎は先妻と死別してからほぼ二十年たって再婚した。それが肇の母、久美子だった。久美子は昭和七年生まれだから、宗一郎とは二十才離れていることになる。宗一郎は二十年の間に親から受け継いだ財産の大半を、寂しさのためか独り身の放蕩三昧で失ってしまう。それを立て直したのは母であった。そのことは肇もよく承知していて、生涯に亘って母にだけは苦労をかけないと心に決めていた。しかしそう思っている割には電話一本もなかなか入れることもなく、毎日の仕事に追われるのが常となっていた。

何はともあれ肇が故郷の土を踏んだのは、父親の納骨を済ませて東京へ戻って以来始めてのことである。

ドスンとひと揺れして飛行機は函館空港に着陸した。八月十六日金曜日の函館は夏の青空が広がっていた。定刻どおりに到着した飛行機から降り、ロビーに出ると、弟の聡が迎えに来ていた。

「兄さん。おかえり」

精一杯の笑顔を見せて駆け寄り、聡は肇が持ったスーツケースを受け取った。クリーム色の半そでの開襟シャツに淡いブルーのコットンパンツ姿の聡は、スーツの上下を身に着けて到着口から出てきた兄を見て目を丸くした。

「暑くないかい? そんな格好で。26度近いんだぜ、今日は」

「爽やかで気持いいよ」

肇がそういって笑うと聡は「さすが東京人」とからかった。

肇は車を操る聡に実家へと向かう途中、ダイワ急行貨物の函館営業所に立ち寄って欲しいと頼んだ。

「いいよ。あの駅前のダイワ急行貨物だろ?」

聡は快く承知して「なんなら兄さん車に乗っててくれりゃ、俺が取ってくるかい?」と、気を遣った。

「いや受け取ったらその場で確認しなきゃならんこともあるし、そんなにかからんから少し待っててくれないか?」

肇は折角の気遣いを体よく断ったが聡はいやな顔も見せず「いいよ。待ってる」と返事をした。美術関係の大学を卒業し、その後就職はせずアルバイトをしながらコンピュータデザインの勉強を続けている。社会の荒波にもまだ揉まれたこともなく、きらきらと輝いた目を見せている弟だった。肇はそんな聡のことが可愛くもあり、また心配でもあった。

車は程なく函館駅に到着した。駅舎の前を回り込んだところにダイワ急行貨物の営業所があった。聡は営業所の前に車を止め、「ここだよ」と肇に目配せした。

「あ、じゃちょっと待っててくれ」肇はそう云って車から降りた。聡が空港で云ったとおり行き交う人々は皆半袖姿だった。背広の上下をきちんと身にまとっている人間は肇のほかには何人もいない。肇にはそれほど暑くは感じられないし、むしろ少々肌寒ささえ覚えるほどだった。すっかり向こうの気候に慣れてしまったのだろうか、

肇はダイワ急行貨物のドアを開いた。事務所に入ると正面に広く取ったスペースに『受取貨物・発送貨物』と書かれた大きな吊り看板が天井から下がるカウンターがあった。近寄るとカウンターの向こう側で暇そうにしていた係員が気付いてやってきた。

送りつけた荷物は既に到着していた。肇はその場で開封して伝票を貼り付けた包装紙を処分してもらい、早々に車に戻った。聡の運転する車は再び実家へと走り出した。市電の線路に沿って走る車の右手に軒を並べる店々のし間が子供時代によく遊び場とした函館山が見え隠れしている。

「明日の準備は大丈夫だよな?」

肇はハンドルを操る聡の横顔に視線を向けた。

「大丈夫。親戚だけだから気を遣うことも要らないし。会場も寺から移動して……」

「いや、そうじゃなく寺のほうさ。段取りは付いているのか?」

肇がそう質問すると、ちらと顔を向けた聡は「心配要らないって」と口を尖らせた。

「ありがとうな。何もかも任せっきりで、すまん……」

肇は礼を云ってスーツの内ポケットから封筒を取り出し、信号が赤になって聡が車を停止させたタイミングを見計らい、手渡した。

「これは?」

「法事の費用、用意した。五十万円入ってる。足りるだろ?最後までお前が仕切ってくれ。余っても返さなくていい」

「十分だよ。香典だってそれなりに集まるだろうし……」

「母さんのために何かしてやってくれよ。お前が管理しといてくれりゃいいから」

「そんなこと言ったって、俺だっていつまでもここにいるとは限らないし……」

「そのときはそのときだろ」

肇のその言い方がなぜか投げやりなものに聞こえて、聡は不安げな視線を向けた。

「兄さんは離れて生活しているからぴんと来ないのかもしれないけど、なかなか大変なんだぜ」

聡は不満を口にした。

「心配するなって。まだ母さん六十前だろ。まだまだ無理も効く年回りだ。それに俺もそう長く向こうにいるつもりもないしな。お前にだけ苦労かけさせはしないって」

肇は聡を安心させようとそう口に出したが、その言葉はまるで自分に対して言い聞かせているかのように耳に飛び込んできた。

青柳町の停留所を過ぎたところで聡は右にハンドルを切った。幅員の広い上り坂で真正面に市立の函館公園の入り口とその向こうに函館山の姿を仰ぎ見ることができる。

坂を上りきる三軒手前が肇の実家だった。

玄関の戸を開くと、母の久美子が肇をいまや遅しと待っていた。

久美子は背広姿の肇を誇らしげに見つめ「お帰り。疲れたろう」とねぎらいの言葉をかけた。

肇は家に上がるとすぐ床の間に据えた仏壇の前に膝を折った。先ほど受け取ってきた紙袋から菓子折りをひとつ取り出し仏壇に供えると、線香に火を点け手を合わせた。

「ただいま。母さん」久美子のほうに目を向けて肇は優しく微笑んで見せた。

母は一瞬はにかんだような戸惑いを息子に見せたが、「本当に音沙汰なしなんだからね」と不満を口にする。

「葬式以来だから丸二年戻れなかった。何といわれても仕方がないか」

肇はそういって笑うと、さりげなく「ところで、向こうから送っといた荷物届いてる?」聞いた。

「ああ、届いとるよ。お前の部屋に入れてある。お前の部屋、以前のまんまにしておるんでな。入ったら一度、窓開けたほうがいいかも知れんよ」

久美子は何のためらいもなく答えた。

久美子の返事を聞いて母が荷物に何の興味も抱いてはいないことを知り肇は安心した。、

「そうかい。じゃちょっと着替えさせてもらうか」

肇はそう断って立ち上がると階段を登り、二階のもと自分の居場所だった部屋に入った。

母が言うとおり若干黴臭い匂いが鼻をついたが、窓を大きく開け放つと深緑の香りを含んだ夏の大気が流れ込んでたちどころにそれを消し去っていく。

肇は部屋に中からロックしてからスーツを脱ぎ、普段着に着替えた。次に到着していた荷物の梱包を解いて中から段ボール箱を取り出した。恐る恐る蓋を開け中に入れたカムフラージュ用の古新聞を取り除くと中には間違いなく二千五百万円と言う大金が詰め込まれていた。そしてその札束は篠塚肇自身が丁寧に梱包したものに違いなかった。肇は大きくひとつ溜息をついてからスーツケースをあけ、中からA3判の資料用封筒を二枚取り出し、それぞれに現金千二百万円ずつ入れると封をした。

部屋は肇が大学生だった当時もそうだったように、函館に戻ったときにはいつでも使えるよう机や椅子、テレビや小物入れといった調度品なども誰も手をつけることなくそのまま置かれている。この先も変わらないだろう。肇は机の抽斗に片方の封筒を入れた。何となく捨てきれずに残していた学生当時の参考書を使って封筒の周囲をカムフラージュし、ロックをする。肇は間違いなくロックがかかっている事を確かめてから、もう一方の封筒と抽斗のキーをスーツケースの奥にしまいこんだ。段ボール箱の底を覗くと各金種の札を取り混ぜて百万円の現金が残っている。各金額の札が平均するように五つ程度に分け、自分の札入れと数枚の封筒に入れスーツの内ポケットや、ポシェット、普段着用のウエストバッグなど分散させた。

階段を上る足音に続いてドアをノックする音がした。

「兄さん。いいかい?」

聡の声が聞こえた。

肇はドアのロックを外した。ドアを開くと聡が建っていた。

「明日の法事のときそうそう飲むわけにもいかんだろうから、折角戻ってるんならどこかで男だけで前夜祭ってことにしないかってシンから電話が入ってる」

シンは亡父宗一郎のすぐ下の弟、宗二郎の長男である。篠塚真吉(しんきち)という。肇や聡とは従兄弟同士の間柄だが、肇の父親の晩婚のせいで年齢は随分離れている。シンはもう五十才を過ぎているだろう。父子と見られても可笑しくない年齢差なのだ。それだけにシンからの誘いは滅多なことでは断れないのである。

電話を取り次いだ聡はやれやれという顔をして見せた。

2

函館市松風町、通称『大門』と呼ばれる街区がある。今でこそ函館戦争の史跡として有名な五稜郭公園界隈にその地位を譲っているが、それでも函館駅に程近いメリットもあってそれなりの賑わいを見せる繁華街である。その大門に福鵬楼と屋号を掲げる店があった。古い時代の旅篭を髣髴とさせる店構えの老舗である。今でこそ和食・洋食・中華と何でも提供する客当りのよい居酒屋兼レストランという店だったが、かつては上流階級や要人しか利用することのできない高級料亭だったと言う。

福鵬楼の座敷にこの晩集まったのは肇と聡の兄弟、真吉のほか、父の三番目の弟宗三郎の息子篠塚圭太(けいた)と圭太の息子である将太(しょうた)の五名だった。将太の年齢でようやく肇とほぼ同じライン上に並ぶといっていいであろう二十六才である。

将太にはこの会には出席していないが、札幌市で小さな印刷会社を経営している三十二才になる兄の茂太(しげた)がいる。肇のことを良く可愛がってくれたし、肇も茂太になつき茂太兄ちゃんと呼んで甘えていた。仕事の関係でどうしても抜けることができず、明日の法事には直接入ると言う連絡があったようだ。法事に集まる親戚は他に母方で三軒あったが肇とはそれほど交流があるわけでもなかった。

篠塚家ではここに集まっている者たちに茂太を加えた六名を『従兄弟会』と称して、飲み会の言い訳に利用していたのである。

このように年齢的に多少バランスの悪い従兄弟会ではあったが、親戚同士のまとまりはよかったので長いこと続いている。しかし勝手なもので宴の席ならば年かさの真吉と圭太なんだかんだ都合よく進めるのだが、法事のように親族としての体面に関わる行事となった途端、それはやはり本家の長男が呼びかけて仕切るべきだと、あっという間に体を躱わすしてしまうのだった。言下には悪く言えば「若造が。後妻の子供のくせに。うまく仕切らんとどうなるか覚えておけ」と言うような圧力が感じられるのだ。だから皆で歓談しながら始まる飲み会も、それほど時間も過ぎぬうちに真吉と圭太が話の輪から抜け、肇、聡と将太の三人でひとつのグループを作ることになるのだった。

円卓に所狭しと並べられた肴に舌鼓を打ちながら他愛ない話に花を咲かせ小一時間、従兄ふたりはいつものように中座すると言って姿をくらませた。この場には戻らないだろう。残った三名ともそう確信し、かえって場が和んだ。

「そう云えばよ、最近東京であったあの現金ばら撒き事件、肇、あれお前の家の近くだったんじゃねえか?」

焼き物のぐい呑みに満たした酒を一気にあおって篠塚将太が肇に聞いた。

「ああ、すぐ目と鼻の先だった」

肇は特に否定もしなかった。うそをいう必要もない。

肇の頭の中にあの時のことが鮮明に甦った。

「本当か?それで、どうだった?」

将太は興味深げに突込みを入れる。

「どうって……大渋滞になって大変だった」

「そうじゃなくってよ。事件の様子よ。お前見てきたんだろ、近いんだからよ」

「見てるもんか。朝起きた時にはもう動きが取れる状態じゃなかったからな」

「信じられねえなあ。札びらがひらひら飛んでるって云うのによ……」

「朝起きる時間が毎日6時なんだぜ、家が近いと言ったって分からねえよ。何が起こってるかなんて……」

「そうか。俺たちなら外が騒がしけりゃ気になってすぐ表に出てみるけどな。ナ東京人だな、さすが」

将太は冷やかして、えがおを見せ、肇と聡のぐい呑みに酒を注いだ。

「なあ将太」聞き役に回っていた聡が口を開いた「お前、兄貴に何か話があるんだろ?」

促されて署う将太は頷いた。

「お前向こうで仕事うまくいってるのか?」

「何でそんなこと聞く?」

「うん。実はな……明日家の兄貴からも話があると思うんだが、肇、おまえ北海道に戻るつもりはないか?」

予想もしなかった問いかけだったので肇は言葉に窮した。今日実家に戻る車の中で聡に言ったように、いつまでも向こうで暮らすつもりはなかった。かといって何の当てもなく戻って来ることなど出来はしない。

「そんなこと急に云われてもな……」

「そうだよな。悪かった。実は兄貴からお前にそれとなく聞いといてくれと云われていた」

将太はそう答えてぐい飲みの酒で口を湿らせ「兄貴が札幌で印刷会社をやってることは知ってるだろ?」と続けた。

肇は頷いた。

「この不景気のときにありがたい話なんだが、結構業績が良いらしくてな。人手が足りんらしいんだ。それでお前に手伝って欲しいと真剣に考えてるみたいなんだよ。今、お前のしてる仕事も同じような業種なんだってな?」

「ああ、茂田兄ちゃんの会社がいい成績だってことは知ってる。うちと取引もあるしな」

「考えてみてくれないか?聡はまた別の方向を目指しているようだし」

「わかった。明日話を聞いてみる」

肇は表情を変えまいと酒を飲み干して将太から視線を逸らした。

案の定真吉と圭太は店には戻らなかった。将太がもう一軒行こうと誘うのを明日の準備もあるからと断り、肇と聡は九時半には実家に戻った。

「今日は疲れただろうから、早く休んだら」と母が云うのを幸いに、肇は十時半には部屋に入った。二年もの間使っていなかったベッドだったが、今日のために母がクリーニングし手くれたらしく、柔らかく良い香りがした。

肇は総てが自分に都合よく進んでいるように感じた。まるで出来過ぎのサクセスストーリーだ。あの晩大金を手にしたとき以来いろいろ小細工をしたが、結局事故とヤクザ内部のいざこざと言うことで捜査本部も解散されたという。つまり事件は解決したわけで、これから警察が接触してくることもなかろう。報道などでその事を知り安堵した肇は、念には念を入れるように、今後現場からなるべく離れた所で暮らしたいと思い始めた。そんな肇に、偶然にも郷里に戻るための理由を甥の将太が持ってきてくれたのである。

このように総てが肇に味方した流れになっていた。その流れが、一刻も早くこの出来事にピリオドを打てと命じていることに肇も気がついていた。

だが肇にはいまひとつ気にかかることがあった。この謎だけはどうしても知っておきたい。篠塚肇の内に芽生えたこの思いは、周囲に心配事が減少していくのと反比例して大きく膨らんでいったのである。

篠塚肇はブルーマリンの損害額が千六百万円であることを報道により知った。だが実際に手にした金額は倍までは行かないにしても二千八百万円ほどあった。内、肇がばら撒いたのが三百万円。これで総てが紛失したことになれば手元に残った二千五百万円はすべて自分のものになるわけだ。しかし報道された金額と実際のそれとの差額はいったい何を意味するのだろうか?

肇はあれこれ考えた末、ひとつの仮説を立ててみた。

ブルーマリンの社長青木健三は会社の売上金をたびたび着服し、その発覚を防ぐために二宮勝成に帳簿の操作を命じていた。度重なる不正が政影組に知られることを恐れた二宮は、あの日実際には二千八百万円あった売上金を帳簿に千六百万と書き入れてから車に積み込んだ。多分、青木社長がこの晩自宅に持ち帰ろうとしていた売上金を取り戻した格好にしようと思いついたのだろう。帳簿に載せた金額はその数字として不自然のない額だったのかもしれない。二宮勝成はもし着服が以前から続いていたことを既に掴まれていて、この千六百万円と言う売上金を返してもなお許されなければ、差額をポケットに入れて姿をくらまそうと計画したのではないだろうか。そして駐車場で青木を射殺。逃走の途中、自分も事故にあった。

単純だがこれが真相だろう。肇はベッドに埋もれながら確信した。もう何も心配することはない。ブルーマリンから被害届が出された金額は二宮勝成の思惑通り帳簿上の千六百万であり、その金は空中に飛散したことになっているのである。しかも事件はもう解決しているのだから。……

3

梁木義彦を送り出すと政影組長は執務用のデスクに戻った。

「辰(たつ)」

組長が呼びかけると部屋の奥に着いたドアが開き、梁木を案内した黒の上下姿の男が入ってきた。

「お呼びで」

辰と呼ばれた男は緊張した表情を浮かべて小さく頭を下げた。三芳辰二(みよしたつじ)という名の、組内で若い衆を統率する重責を担った若頭である。

「辰、話は聞いていたな?]

「はい。一部始終」

辰が出てきたドアの向こうには六畳間ほどの小部屋があって、社長室の様子がモニターできる仕組みになっている。社長室内が不穏な様相を帯びたときにはいつでも飛び出せるように、相手に応じて人数を待機させているのである。この日は辰二一人が一部始終を見守っていた。

「それで、どう思う?」

組長は云って、卓上のシガレットケースから煙草を一本取り出し、咥えた。辰二は間髪を要れずにライターを取り出し火を差し出す。

「確かに肝の据わった男だと思いますが……」

組長の煙草に火が点いたことを確認して、辰二は口を開いた「ここにやってきた理由がいまひとつ」

「やっぱりお前もそう感じるか……。有体に言ってみろ」

組長は紫煙をふうと大きく吐いた。

「お話なさっていらっしゃったように、あの男の会社に我々が法外な請求を突きつけた場合には会社として受けて立つ。その構えを見せにやってきた。話としてはそういうことなんでしょうが、普通そんな危ねえ橋をわたるもんでしょうかねえ? 出方なんてものは時がくりゃぁ見えてくるはずでしょう。それをわざわざ」

「ああ。やっぱりお前もそう感じたかい」

「いえ、もしかしたら本心からの話かもしれません。しかし鵜呑みには」

辰二が云うのを聞いて組長は大きく頷いた。

「なあ、辰。それじゃあもしあの梁木とかいう男がわしに語ったこと以外の魂胆があってここにやって来たのだとすれば、どういう筋書きが考えられる?」

組長にそう聞かれて辰二は視線を宙に遊ばせ、しばらく何かを考える素振りを見せていたがやがて組長のほうに向き直って思いついたことを口にした。

「たとえば、あの現場で風に散った金がほんの僅かで、残りを誰かが持ち逃げした。その様子を目撃したとか……。つまりうちの組があの金が本当に総て風に飛ばされてしまったと信じているのか? 要するに、回収不能なものとして見ているのかどうか。それを確認しに来たということも考えられるんじゃあねえでしょうか?」

「なるほど。よし判った。辰。しばらくの間、あの男に誰か監視を付けろ。もしお前が言うとおりなら必ず近いうちに動きがあるだろう。ただし手を出しちゃならんぞ。気付かれんように見張らせるんだ」

「判りました。お任せください」

三芳辰二(みよしたつじ)はきっぱりと云って部屋を出て行った。

政影組長は渋い顔で灰皿に煙草をもみ消した。つい先ほどやって来た梁木義彦と言う堅気の会社役員に向かって政影組長は、自分たちは侠客渡世に生きている。だから堅気の衆に迷惑のかかるようなことはしねえよ。そう啖呵を切ったばかりなのだ。

「だがもし梁木さん。あんたがわしを騙してブルーマリンの金をネコババしようとしているんなら、わしはあんたを許さねえ。それを察したなら堅気は堅気らしく、手に入れた金を戻しに来い。宙に舞い他人の手に渡ってしまった分まで戻せとは云わんし、おまえに危害を加えるつもりもない。だがヤクザが堅気の者に売上金を盗まれたとあっちゃあ、どうにも面子がたたねえからな」

政影組長はしっかりと目をつぶって自分の心にそういい聞かせた。

4

柏崎一茂と高槻彰の両刑事は、飛散して所在不明となった現金の回収はもう不可能だと諦めた。もちろん警察として公式にということではない。それぞれの胸の内のことである。

拾得物横領と言う犯罪になるからとすぐ市全域に広報で呼びかけ回収を図ったのだが、応じたのはほんの数人しか居はしなかった。金額にしてせいぜい十四万円から十五万円。作為的に飛散させられた額が三百万円だったと仮定してもせいぜい5%でしかない。

御触れを出してまだ二日しか経っていないのだから尤もな話だという見方もできる。しかし一茂も高槻も今後の進展が期待できるとは思わなかった。何分にも人を疑ってかかる癖が身に染み込んでいる。性善説などあろうはずがない。人間はみな清く正しくと言う外面をしていても、裏を返せば私利私欲に目が眩んだ者の集団でしかない。それが突然降って湧いたような幸運をたやすく諦めようはずもないではないか。銀行強盗で被害にあった現金だというなら通しナンバーが控えられている可能性もある。だが今回強奪された売上金はどこにもその損害金である証拠などないはずだ。それに拾得された金が戻ろうが戻るまいが一茂にも高槻にも何の徳もない。そんなことより飛散した金が全体から見れば極一部で、残りを着服した者がいる。その可能性を探し出すことのほうが彼らにとって先決であり重要なことなのだ。そう割り切って調べを開始したのである。

ところがいざ捜査を始めようとすると、いったい何から手をつけてよいのか見当がつかない。深夜の人通りのない地域の出来事だから目撃者などいるはずもない。考えあぐねた末このような先入観が良くないと言い聞かせ、もう一度原点に戻って目撃者を探すところから始めることにした。

日曜日朝早くから現場付近の要所要所に『事故を目撃した人は協力をお願いします』という内容の看板を立て、目撃者の通報を待つ。ただしこの看板にはそれほど期待できないだろう。もともと車通りも人通りもほとんどないような地域だからだ。後は付近の住民を一軒一軒当たって、不審な出来事を目撃しなかったか? 音を聞かなかったか? と言うようなことを聞いて回るしか方法はないのである。

気長に構えなければ何も見えてこないかもしれないと多少気落ちしていた両人に、思いがけずひとつの情報が舞い込んだ。

夕方、署に戻った頃合いを見計らったように、本庁の鬼塚直人(おにづかなおと)捜査四課長から高槻彰刑事に宛てた電話であった。

操作四課はマルボウ、すなわち暴力団が関与する刑事事件を専門に担当する本町本庁内のセクションである。鬼塚直人は本庁の捜査課長にまで出世したが高槻彰と同期で、現在でも気の合う仲間として親交が深い男だった。

「ショウさんか?」

受話器をとると親しげな友人のだみ声が飛び込んできた。

「ああ、ナオト。なんだ」

「熱心なのもいいが、こっちの連中とあまり事を荒立てないでくれよ」鬼塚はそういって笑うと「ところで、ショウさん。お前、梁木義彦という男を知っとるか?」

受話器を通して思いがけない人物の名前が聞こえてきた。

「中沢チャートという会社の取締役総務部長で、最近こっちでおきた交通事故で死んだ男の上司だ。そうかその事故で巻き添えを食ったのが政影組の構成員だ。それで……」

「それが実は昨日、政影の組長から連絡があってな、その梁木という男が組にやってきたということなんだが」

「なんだって? いったい何のために」

「それはこっちが聞きたい。梁木は会社が組から法外な損害賠償を請求されるのではと心配して、釘を刺しにやって来たらしいと、組長はそういうんだがな。組長クラスの侠客なら心配ねえが気の荒い若い衆だっているわけだし、もしショウさんと繋がりがある男なら、あんまり無茶しねえように伝えといてくれ。あの世界は素人が迂闊に踏み込んじゃ危ない所だってな」

鬼塚はそれだけ言って電話を切った。

「あの男、いったい何なんですかねえ?」

柏崎一茂は首をかしげた。

「前にショウさんが言ってたように、賠償金を吹っかけられるのを嫌ってのことなら、此処にやってきただけで十分でしょうに……。何でわざわざ危ない橋を渡る気になったんでしょうかねえ?」

所の近くにある公園のベンチに高槻彰と並んで腰掛けた一茂は、そう質問してから手に持った缶入りコーヒーを一口啜った。

高槻刑事は苦虫を噛み潰したような顔をしてしばらく黙り込んでいたが、やがて面倒くさそうに視線を一茂に向けた。

「シゲの云うとおりだよな。どう動いてみても政影組の出方なんぞその時になって見なけりゃ分らない訳だし、下手に動いて帰って足元見られることだってある。それをわざわざ事務所まで足を運んだとなると、何か理由があるはずだ」

「ショウさん。もしかしたらあの男……」

一茂の瞳の奥に光が宿ったのを高槻彰は見逃さなかった。

「もしかしたらシゲ、おまえのカンが当たっているかも知れん」

高槻刑事はゆっくりと立ち上がった。

何処から手をつけてよいやら思い浮かばないまま一日を過ごした両刑事にとって、鬼塚からの情報はひとつのきっかけを作ってくれたのである。もし梁木が署にやってきたとき高槻が直感した通り、会社に難題が降りかかるのを嫌っての行動だけであるならそれはそれでよい。だが今一茂は別のことを考えている。それは高槻にもはっきりと感じられた。

「シゲ。お前のカンじゃあ、梁木は事件を目撃していると見ているんだろう」

高槻は静かに云った。

「ええ、その通りですよ。そればかりじゃない。残った大半の金をどこかに隠していることも考えられる。だからこそ署にやってきたり、ヤクザの事務所に行ったりした。警察では捜査が本当に事故ということで決着がついているか。被害金額全部が飛散したことになっているのか。政影組のほうでは本当に紛失した金を諦めているのか。それを確かめるためにね」

「なるほどな。それでもし警察もヤクザも素直に事件は終ったと認めているなら手に入れた金は誰憚る事なく梁木のものになるってことか」

「そういう図式が見えませんか?」

「そうかもしれん」

高槻は興奮する一茂をなだめるように言った。

「今日は日曜日か……。明日の朝、梁木に連絡を入れてアポとってくれ。疑っていることを気取られないように注意してな。もしシゲの言うようにあの男が深く関わっていたとすれば、会社の中に手がかりを残しておくとは思われんから、明日の晩自宅で会うことにしてくれ」

「わかりました」

「どっちにしても、どこかをこじ開けて中に入らねば埒が開かんからな。糸口になればいいが……」

高槻刑事は一茂の真剣な表情に笑顔で語りかけた。

第5章 目撃

1

函館山麓に建立された東本然寺本堂での法会と、寺から少し下った場所に店を構える東洋軒という老舗レストランで参席者一同での宴席を済ませ夕刻五時半、宗一郎の三回忌法要は滞りなく終了した。何処からも不満の声が上がるものではなく肇にも聡にも満足の行くものだった。息子たちの様子を見つめる久美子の表情にも誇らしげな満足感が見て取れた。

その一時間後、肇と圭太の長男篠塚茂太は空路札幌へと発った。

茂太が札幌へ行こうと肇に持ちかけたのは、会食場の会計を聡に任せて外に出てきたときだった。久しぶりに帰郷したのだから家でのんびりさせたいのにと久美子は不満を口にしたが、話次第では肇が北海道に戻ってくるかもしれない茂太にいわれ渋々承知したのだった。

函館空港から千歳市の札幌丘珠(おかだま)空港まではほんの四十分足らずの飛行時間である。これまでも札幌市には何度も行った事がある肇だった。しかし札幌丘珠空港を利用するのは初めてだった。というより丘珠に飛行場があることすら知らなかった。法事を執り行った会場から函館空港までおよそ三十分、到着した札幌丘珠空港から札幌駅までタクシーを飛ばして約三十分。待機時間を含めれば合計約二時間半の行程である。函館駅から特急列車を利用すればおよそ三時間半で到着するのだから一時間ほどの差でしかないのだが、航空機を使うのはそれだけ世間が慌しくなっているからなのだろうか? 旅費のことを考えるとやはり航空機のほうが相当割高になるだろうから、無駄な経費になりはしないか? 茂太の用件がもし将太から訊いたとおりのものであるなら、どう考えても一刻を争うようなことではないはずである。肇は思わずそんなことを考えてしまう自分に苦笑した。

茂太はまだ何もいっていないわけで、それを聞いてみるまでは何を考えても憶測でしかないのだ。

札幌丘珠空港には茂太が経営する会社の社員が迎えに出ており、茂太はその運転する乗用車で肇を札幌市の中心部にあるジャスミットプラーザという名のホテルに案内した。はじめからそうする計画で、予め一部屋押えていたのである。

ジャスミットプラーザは『すすきの』の中心地に作られたばかりの、巨大な温泉付きリゾートホテルである。ホテル内には客室のほかに予約制ではあったが大規模な温泉施設と各種レストランや居酒屋が営業しており、 宿泊客以外でも利用することができた。

フロントでチェックインを済ませた肇は着替えだけを詰め込だ小さな鞄をシングルルームに放り込み、茂太とともにホテルの売りである温泉に向かった。十五階建てのビル最上階に作られた三方が硝子張りとなった展望大浴場で巨大な浴槽とそれより少し小さめのジャグジーや寝湯、打たせ湯などがレイアウトされている。浴室の一角には十五名ほど入ることができるサウナルームも設備されていた。肇は大きな浴槽に湛えられたやや温めの温泉に、街を見下ろす格好で肩までゆったりと沈み込んだ。浴槽の縁につかまって少し身を乗り出すとビルの遥か下を行き交う車列が忙しそうに続いている。不況の世の中にも拘らず生産活動は活発だということなのだろう。

肇の横でには茂太も同じように心地よさそうな面持ちで目を閉じている。

法事が終って突然決まった茂太との札幌旅行だった。さすがの肇も沈み込む様な疲労感に包み込まれていた。早くのんびりしたかったが茂太からどんな話が出るのかということにも興味があった。わざわざ肇を札幌にまで連れ出さねばならぬほど重要なことなら、昨日将太がいっていたこととは若干ニュアンスが違っているのかもしれない。それにしても茂太はじっと目をつぶったまま、なかなか口をひらこうとしなかった。

「茂太兄ちゃんも、仕事、なかなか頑張ってるようだね」

痺れを切らせた肇が水を向けると、僅かの間茂太は視線を湯気に霞んだ天井付近に泳がせていたが、やがて決心したのか肇の方に顔を向けた。

「将太からは、どんな風に云われた?」

茂太は小さな声でいった。

「どんな風にって……、ただ茂太兄ちゃんが会社の規模を大きくする為に人を探してる。それで俺に手伝う意思がないか、って……」

「そうか。将太のやつそんな云い方したのか。それじゃもう少し詳しく話さんといかんだろうな」

茂太は自分でもしっかりとした判断がまだできていないのか煮え切らない言葉を返した。

「だろうね。俺がいくら親しい親戚で、しかも同業で飯食ってるといっても、まだ入社五年にもならんペーペーだしね……」

肇は小さく笑った。

茂太は慌ててかぶりを振った。

「いやいや、そういう意味じゃないよ。誤解しないでくれ」

茂太はそういって湯船から立ち上がると「久しぶりだ。背中でも流してやろう」と洗い場のほうへ向かった。

茂太は恐縮する肇を半ば強制的に洗い場の鏡の前に座らせてその背中を流し始めた。

鏡の奥の肇の向こう側に茂太のて播のない姿があった。

「昔よく一緒に近くの銭湯に行ったよなあ」

やけに感慨深い響きを持った茂太の声が背中越しに聞こえ、肇は目を細めた。

「あのころも茂太兄ちゃんがこうやって背中を流してくれた……」

子供のころの記憶が肇の胸中に甦える。その記憶の中にあるの光景もいつも決まって年上の茂太が幼い肇の背中を流してくれている姿であった。

「昔から俺はこうやって他人から喜ばれることをするのが好きだった。貫禄がないとよく言われたよ」

「やさしいからな。茂太兄ちゃんは。会社を興したときも本当は少し心配だった。それがたいしたものだよね。この不景気の時代にさ」

肇がそういうのを聞いて茂太はタオルを持つ手をふと止めた。

「そうでもないのさ。実を言えばな。苦労してるんだぜ、俺も」

「だって将太の話では事業の拡大をするつもりだって……、それに当社(うち)の資料を見ても茂太兄ちゃんの会社は業績も安定しているし、なかなか優秀だって話だったよ。だからこそ業務拡大を狙って人を採用しようとしているんじゃないのかい?」

「まあ、上辺はそう見えるだろうがね」

茂太の言葉は奥歯に物が挟まったようにまどろっこしいものだった。

話によっては北海道へ戻って来ることを真剣に考えようかと思っていた矢先だったので、肇は茂太の歯切れの悪い言い方が少し気になった。

茂太は湯桶に蛇口から湯を溜めて、肇の背中に一気に流しかけた。

「用件は飯でも食いながらにしようや」

茂太ははにかむような笑顔を作って、再び湯船に体を沈めた。

茂太との遅い夕食を済ませ肇がシングルルームに戻ったのはもう午前零時を回っていた。

肇は部屋に入るなりホテル備え付けの浴衣に着替え、そのままベッドにもぐりこんだ。だが食事のときに茂太から出た話が耳に残り、眠ろうと思えば思うほど目が冴えて眠ることができない。ベッドの中でしばらく悶々としていたが諦めてベッドを出、肇は備え付けの冷蔵庫からビールを取り出して栓を抜いた。

食事をしながら茂太が話したことは思いもしなかったことだった。会社組織としての長期戦略のような形でそれが存在したのであれば、ある時点まで極秘の内にことが進んでいても不思議ではなかろう。だがその計画の中に自分が含まれていたのだとすれば、今日初めて、それも他の会社の人間である茂太から明かされるというのは理解できない。肇はそう思った。

「当社(うち)が業績も落とさずに今までやって来られたのはなお前が勤めている会社のおかげなんだ」

茂太は熱燗をチビチビ啜りながらそう切り出した。

「中沢チャートから年間必ずまとまった大きな仕事を下請けさせてもらっていて、その歩留まりが格段にいい。つまり美味しい仕事だということなんだよ」

「そうなの……でも、うちの社とどんなしがらみが?」

茂太の口から思いがけない名前が飛び出し、肇は胡散臭いものでも見るような目をした。

「お前の会社に梁木義彦っていう総身部長がいらっしゃるだろう? 梁木さんの長男が俺の大学時代の一年先輩で、部活がいっしょだった。そんな繋がりもあってね、会社を興したとき色々アドヴァイスを受けたんだ」

「へえ、狭いもんだね。世間って……。で、それが何か?」

「ああ。それがな、つい最近、そうだあれはお前の家の近くで奇妙な事件があっただろう。テレビで大騒ぎしていたから覚えているんだが……。あの朝梁木さんから電話があったんだ」

「お前を受け入れてほしいということだった」

肇は部屋のソファーに腰かけ、グラスのビールを一気に飲み干した。

茂太が営む会社を中沢チャートの傘下に子会社として組み入れようとする計画は以前から画策されていたという。茂太としても経営の安定化を図るため条件さえ合うならという気持だったらしい。そのために人材を送り込む必要があって自分に白羽の矢が立ったというのであれば判らぬこともないが、なぜ自分自身に会社から何の話もないのだろう? 肇にはそれだけが解せなかった。

2

梁木総務部長の自宅は諏訪団地にあった。多摩丘陵諏訪地区の広大な敷地に建てられた8階建ての高層マンション群である。閑静な景観を醸し出す目的で道路など外部と接する部分には葉の多い樹種で並木状の目隠しが作られ、道路上から住宅の姿を見ることはほとんどできないし、マンションの窓などからアクセス道路を眺めることも難しい造りになっている。

梁木義彦が住む部屋は緑に囲まれた団地区域に入ってすぐ、すなわち事故現場となったアクセス道路に最も近い棟の二階だった。

柏崎一茂と高槻彰の両刑事は約束どおり午後七時半に梁木義彦宅のチャイムを鳴らした。

待たせることもなく梁木は満面に笑みを湛えて二人を招き入れた。広いリビングに通された刑事たちは部屋の中央に置かれたソファーに腰を下ろした。間をおかず梁木の妻が茶を運んで一茂と高槻の前に置く。

「先日はご協力頂きましてありがとうございました」

梁木が自分の顔を見る格好で肘掛け椅子に腰を下ろすのを待って高槻刑事が切り出した。

「いえいえ、とんでもない」

梁木は大袈裟に恐縮した表情を浮かべた。

「事件はやはりパチンコ店経営者を殺害して現金を強奪した犯人が……」

高槻は少し口ごもったが、思い切ったように「御社の田所隆さんの前方不注意による事故で死亡。強奪した現金は事故により飛散した。こういうことで決着がつきました」と続けた。

「そうですか。それを知らせにわざわざ?」

「ええ。先日ご足労いただいた折、報復がないかどうかひどく心配されていらっしゃったでしょう。一応そんなわけですからむこうとしても手を出す筋合いのものではないということになる。もはや何も心配はないと思いますよ」

「いや、それを伺って安心しましたよ。何分にも気が小さいものですから」

梁木はそういって愉快そうに笑った。

「ところで梁木さん。あなたあの後、政影組事務所に出向きましたね」

高槻は視線を弱めることなく梁木を射竦めるように見た。

「そんな情報まで押えられているのですか? はい、確かに行きました。弊社にとって本当に何の心配もないのか否か、一刻も早く知りたかったものですから」

「いけませんねぇ。あのような軽挙妄動をされることは感心しません。侠客などという手合いは一般の社会からはみ出したアウトローなんですからな。いざとなると何をしでかすか分りません。政影の親分は生粋の侠客だからまず心配はないが、舎弟のうちには死んだ二宮勝成と仲が良かったやつや盃を交わした奴がいるかも知れないでしょう。いいですか。堅気の皆さんが近付いてはいけない社会があるってことを覚えて置いてください。私たちに余計な仕事を増やさんで欲しいものですな」

「申し訳ありません」

梁木義彦は素直に謝罪した。

「それからもうひとつ、部長さんにお伺いしたいことがあるのですが」

「何のことでしょうか?」

「梁木部長さん。あなたあの晩、田所隆の起こした事故だとかその跡で起こった現金飛散の様子など何かご存知ではありませんかねえ」

高槻彰に代わって柏崎一茂刑事が単刀直入に言った。

「え? 先ほど事件はもう片付いたと……」

若い柏崎刑事の口調がまるで容疑者にでも向けられたように響き、梁木はむっとした。

気まずくなったその場の空気を執り成すため、高槻刑事が再び中に入った。

「確かに事件としては解決したといえます。だが本当にそうか? もうひとつ別の犯罪がこの出来事の中に存在してはいないかということを我々は調査しているんです」

「まだ問題が?それはどのような?」

「それは警察側の問題だからねぇ」

一茂がそういいかけるのを慌てて押しとどめ「お互い協力し合って行きたいわけだからいいだろうさ。教えて差し上げたって」と、高槻刑事は一茂を窘めた。

一茂はショウさんを睨みつけるようにして数回口をパクパクと動かしたが、やがて諦めたようにこくりと頷いた。

「あの大騒ぎになった現金の散乱なんですがね……。ご存知でしょう。被害額が千六百万円だってことは」

柏崎の話に梁木は頷いた。

「我々はね実際にあの場所で飛散したのはせいぜい二~三百万じゃなかったのかって疑っているわけです」

「と。いうことは?」

「現今の大部分は今はまだ知らない誰かが横領したのではなかろうか。全額空中に飛散したと思わせる工作をして、実際にはこれ幸いとばかりに持ち逃げしたんじゃないかとね」

「そうだったんですか。生憎お役に立てそうもないですね。あのような事件があったのは翌日のテレビ番組を見て初めて知ったわけでして」

一茂が一通り説明し終わるのを待って梁木義彦はいった。

そのように否定されてしまえば刑事たちに反論の余地はなかった。

両刑事は梁木に頼んでバルコニーを見せてもらうことにした。バルコニーは、アクセス道路の景観を遮る形に配置された並木に面していて、確かに向こう側を通る道路の様子は窺い知ることができなかった。僅かに木々の葉が薄くなった部分と、根元側の葉のない脚の部分から道路の表面だけが見え隠れする程度である。ただ、道路から団地への引き込みの部分には街灯が設けられており僅かに見える路面を明るく照らしていた。

「目と鼻の先なんですがね。少しでも気付かれたことはありませんか?」

「残念ながら」

梁木は高槻刑事の真剣な物言いに思わず視線を宙に泳がせた。

「そうですか。ま、聞き込みはまだ近辺で続けますので、何か気がつかれたときにはいつでもよろしいので連絡願います」

諦めて引き下がろうと振り返ったとき、高槻彰はバルコニーの片隅に珍しいものが置かれていることに気付いた。スタンドに取り付けた小型の天体望遠鏡だった。

「ほう……。天文観測でもされるのですか? 良いご趣味がおありだ」

高槻が冷やかすようにいうと梁木は顔の前で掌を大きく横に振った。

「いえいえ。違いますよ。孫が持ってきましてね、青山に住んでいるんですが……。ここの方が空気が澄んでいるらしく、ときどきそれを持って遊びに来るのですよ。天文観測など、そんな高尚な趣味は私にはありません」

梁木はそういって頭をかいた。

両刑事は早々に梁木家を辞した。手がかりとは行かぬまでももう少し期待を裏切らぬものを予測していたので、その足取りは重苦しいものだった。

「無駄骨でしたね」

駐車場に止めた車に乗り込み、一茂はショウさんにひとこと声をかけてからキーを捻った。

「いや、まだ諦めるのは早いさ」

「明日はシゲ、お前ひとりで動いてくれ。行って欲しいところが有る」

高槻刑事は何かに気がついた様子だった。

「えっ」

一茂がショウさんの顔に目を向けるとショウさんもゆっくりと一茂を見た。

つい先ほどまで暗く翳っていたはずのその瞳に悪戯小僧のようなきらきらとした輝きが戻っていた。

3

翌日、東京都は見事に晴れ渡り、真夏の太陽が降り注いだ。

朝。まだ九時を少し回ったばかりである。それなのに振動と人いきれで不快指数は極限まではね上り、その暑苦しく充満した熱気とともに柏崎一茂は開いたドアから一気に外へと吐き出された。朦朧とした視界の正面に『青山一丁目』と書かれたプレートが見えた。

昨晩の内にショウさんとは打ち合わせを済ませ、高槻の腹の内を完璧に確認してはいたが、それでも柏崎はもどかしく煮え切らない感覚から抜け出すことができないでいた。総てが憶測から始まっている捜査だからである。しかも公式の調べではない。そもそも犯罪が実際に存在したのかということすらもしかしたら実体を伴ってはいない可能性すらあるのだ。しかもこの捜査の言い出しっぺが自分だときているのだから頭が痛い。捜査が開始されてまだ幾日も日がたっていないというのに一茂はそんな弱気の虫にとりつかれはじめていた。

人の流れは重い足取りの一茂など見向きもせずそれぞれの意図する方向へと進んでいく。時々脚をとられよろめくたびにサングラス越しに鋭い視線を送ったが、何の効果もなかった。止む無く一茂は流れになるべく抗わぬよう地上出口への石段を登った。

地上に出たとたん強い日射しと車両の騒音、そして喧しいほどの蝉時雨が襲いかかった。一茂はブルゾンを肩にはおりサングラス付け直した。

青山通りを渡り青山墓地方向に50mほど進むと、そのまま墓地方面へ直進する道と左に直角に折れる道の分岐点に出る。左に進路をとれば100mも歩くことなくS病院の大きな建物に突き当たる格好でT字路となり、左に曲がれば青山通りに戻るが、右に行けば乃木坂から六本木へと抜ける。このS病院に突き当たるまでの右側およそ百メートルに分厚いコンクリートの塀で囲まれた住宅地が有った。団地の入り口には門柱に『港区南青山都営住宅』と辛うじて読むことができる金属性のプレートが埋め込まれ、錆を浮かせている。

印象的には時代に取り残されたような古めかしい構えを見せる三階建の団地群だった。だが古めかしいとは言え作りは堅牢そうで、団地そのものも遊歩道や公園等の緑地まで整備されている所を見れば住み心地もよいのかもしれない。中沢チャートの総務部長である梁木義彦の長男梁木克彦は、妻子とともにこの都営住宅に暮らしていた。

月曜の夜、梁木部長宅を出てから署に戻った柏崎一茂と高槻彰の二人はオンラインになっている端末を操作して梁木総務部長のプロフィールを辿った。犯罪履歴でもない限りそう簡単に呼び出せるものではなかったが、それでも二時間ほどで息子家族の居所を割り出すことができた。

梁木が何かを知っていてそれを隠している。高槻刑事はそう考えていた。だがそれはあくまでも直感でしかない。しかも何の犯罪も起こった形跡のない不思議なケースである。下手に捜査をして騒ぎを起こしては大問題になりかねない。警察手帳をひけらかすわけには行かない調べなのだ。

一茂は目的の棟を探し当てた。梁木勝彦家族の住む港区南青山都営賃貸住宅5号棟は、滑り台とブランコそして木枠で囲んだ砂場を前に並ぶ子供用の鉄棒などを置いた小さな児童公園を見下ろす形で建てられていた。

梁木克彦の部屋は5号棟2の1となっているところを見ると、おそらく二階の角部屋ということだろう。ひとつのフロアーに五世帯が入居していると見え、各階とも五つの同じ形をしたベランダが横並びに並んでいた。

一茂は見当をつけて梁木克彦の自宅と思われるベランダを見上げた。一茂がベランダの向こうのアルミサッシの引き戸に視線を向けたまさにそのとき、引き戸がカラカラという音を聞かせて大きく横にすべり中から男の子がひとりベランダに飛び出してきた。部屋は二階である。ベランダの下と上と云っても目と鼻の先である。一茂と子供の視線はがっちりと火花を散らしたのだった。

視線を外すにはあまりに近すぎる距離だった。しかもあろうことか、一茂がどうしようかと思案しているうちに子供のほうから行動に出たのである。

「なんだい、小父さん? ぼくに何か用でもあるのかい?」

いきなり子供のほうから生意気な声をかけられた一茂は言葉に詰まった。

子供の顔に不審の表情が広がるのを見て、柏崎一茂は無理に笑顔を作ってタレ目のサングラスを外した。外界の風景が燃えるように輝度を増した。

「梁木遼(やなきりょう)君だね」

一茂は穏やかな口調でゆっくりといった。

「そうだけど……小父さんは?」

「ちょっと聞きたいことがあるんだよ。そっちへ行っていいかな?」

子供の問いには答えず用件だけ切り出すと、梁木遼は頭を横に振って拒絶した。

「ダメだよ。ぼくひとりだから。話があるならぼくがそっちに行くよ」

遼はそういってベランダから姿を消すと、五分ほどして一茂の待つ児童公園に姿を見せた。

「暑いね、こんな早い時間から」

遼は急いで下りてきたと見えて、恰幅のよい体に乗ったその顔一杯に玉のような汗を浮かべていた。

「お、おう。まったくだなあ」

遼の物怖じしないというよりむしろ小生意気な口ぶりに、一茂は後手を引いた感じになった。一茂は再びサングラスをかけた。

「おじさん、だれ?」

「おじさんか? お前のジイさんの知り合いだよ」

一茂は右手を差し出した。

「けっ、ジジイの関係か」

遼は忌々しげに言いながら差し出された一茂の手をギュっと握り返した。その掌にも汗が滲みだしていた。

「き、穢ねえなこのやろう」

一茂が慌てて握った手を振りほどくと遼は大声を出して笑った。

「こんな暑い中で話を聞きたがるからだよ。常識だろ。パフェでも奢ってくれよ。早くから開いてるパーラーがあるからさ」

「OK。じゃ、案内してくれ」

『なんなんだ、このガキは』胸の中でそう呟きながらも、一茂はこのままでは埒が開かないと考え遼の意見を呑むことにした。

「ああ、あの晩のこと? うん。行ってたよ。ぼくひとりで」

全く悪びれるところもなく遼は一茂を見つめた。一茂のほうから見ると目の前に置かれた巨大なフルーツパフェのせいでその両側から目の玉だけが見えている。

「何をしに?」

「夏休みの自由研究。星の観測に決めたんでね」

「星のことなんか習ってるのか?学校で」

「四年生だからね、悪いけど」

「四年生で習うんだ? 天文学」

「天文学じゃないけどね。天体観測は日本中四年生で習う」

「やっぱりな」一茂は手帳に、『日本中四年生で習う』とメモした。

「で? よく行くのか、ジイさんの家には? ひとりで」

「夏休みだからね。行ってやりゃぁそれだけで喜んでさ、小遣いまでくれるからね」

「ばかなこと云うもんじゃあねえ」

一茂が窘めると遼はぺろりと舌を出してみせた。

「ところで何時ころまで起きていたんだ、あの晩は。ああ?」

「さてね? 何時だったかなあ……星はそんなに見えやしなかったからね。いい加減寝ちまったって感じかな。一時か、一時半か……」

時刻を聞いた一茂の瞳がきらりと光った。

「そのう……、星じゃなくってな、何か変わったものを見なかったかな」

一茂が質問すると遼は「変わったもの?」と、小首をかしげた。

「人でも車でも交通事故でも、なんでもいい」

一茂はたたみこむように言った。

「なにも」と、遼は否定した。しかし数秒もしないうちに、遼はふと何かに気付いたように一茂から視線を逸らした。その一瞬を一茂は見逃さなかった。

「どうした? 何か思い出したか?」

「ぼくは何も見ちゃいないんだけど、もしかしたらジジイが何か見たのかも……」

遼に代わって星を探していた梁木義彦の態度が突然変わったというのである。

それまで遼と優しく遊んでくれていたジジイが、突然もう遅いから寝ようといい出したらしい。確かにもうかなり遅い時刻だろうしアスもあるのだからと彰編めて床についた遼だったが、ジジイはというとさらに十分間ほど望遠鏡を覗いていたという。

「だってあれは天体望遠鏡だろう?星の他にも覗くことができるのかよ」

「何にも知らないんだな。小父さんは。小学生が使う天体望遠鏡なんて双眼鏡に毛が生えたようなものさ。ぼくの部屋から向かいの棟のお姉さんが着替えするところだってばっちり見えるよ」

「いい趣味だ!」

一茂は立ち上がりざま平手で遼の頭をパシッと叩いた。

弾みで遼は目の前に置いたフルーツパフェの中に顔を突っ込んだ。

4

中沢チャート(株)の梁木総務部長は、いつもより少し早い午前九時半には自室の革張りの肘掛け椅子にもたれ煙草を燻らせていた。警察が事件の先読みをして独自捜査を始めていることを、梁木義彦は昨晩の高槻と柏座器量刑事の訪問で知った。警察が手の内を明かしたからには、あの時目撃したほんの一瞬の出来事の意味を少し真剣に考えてもよさそうだと梁木は感じていた。直感的に自分が採ってしまった行動が少なからず警察に不審の念を抱かせているのだろう。しかし逆に考えれば、自分に不信感を持っているということは、梁木が思いついた事件の真相というものが強ち的外れなものではないということになりはしないだろうか。梁木義彦の胸の内にはその考えが大きく膨らんでいたのである。

あの晩梁木が目撃したのは並木の枝葉のない脚の部分から僅かに除く向こう側の舗装路に突然現れた男の顔であった。予め街路灯によって明るく照明されたその限られたステージにその男がはじめて登場したときには男の腰から下の部分しか見えなかった。これといった星座を捉えることもできず徒に望遠鏡の狙いをあちらこちらと動かしていたとき、偶然飛び込んできたその画角が不思議なほど鮮明だったことを思い出す。梁木義彦のために誂えられたステージの上で、男は路面に何かを見つけて立ち止まる。そして見つけたものを拾うために屈み込んだとき、男はその横顔を照明に晒したのである。男はアタッシュケース(後にそうだと知ったことだが)を拾い上げそのまま来た方向へと姿を消した。

梁木義彦は男の顔に見覚えがあった。ほんの一瞬のことだから勘違いということもあるけれども、当社(うち)の技術部の篠塚君じゃなかっただろうか? 瞬間的にそんな思いが頭を過ぎった。そして……

胸騒ぎがした。

もちろんこの時点で目撃したことが犯罪に絡むなどということを予測していたわけではない。しかしこれから先自分が決して心地よいとは言えぬ世界に巻き込まれていくのではという予感めいたものはあった。

夜が明けて普段となんら変わることのない一日が始まると思われた。しかしテレビのスイッチを入れた瞬間総てが流れを変えたのである。

梁木は憂鬱そうな目をして煙草の火をもみ消した。

受話器をとり内線番号表を見て管理課長の徳永文雄を呼び出した。

「休暇中の篠塚君の予定は?」

「はい。明日から出社の予定ですが」

徳永のおどおどした声が返ってくる。

「彼と連絡は取れるのかね?」

「はい。まもなく定時連絡が入ると……」

「分った。連絡があったら私に繋いでくれ」

梁木は受話器を置くと大きなため息をついた。

警察が実際に捜査を始めているというのならば、こちらも対応を早くしたほうが良いだろう。

今までもとるべき行動は速やかにしてきたつもりでいる。会社の田所隆が起こした交通事故で二宮勝成を死亡させてしまったことについても、謝罪という形をとって警察からの風当たりも和らげ、政影組にも筋を通した。すべては思惑どおり運んでいると思っていたのだが、表に出てはいない捜査を継続しているという情報が警察自体から提示されたのである。

空中に飛散した現金は公表された金額の内僅かの部分ではなかろうか。残りの大部分を横領している人間がいるかもしれない。簡単に疑いだけを言うと、こういうことになるのだろう。そして警察が考えているその情報がもしその通りであるとすると、自分が目撃した一件が俄然スポットライトを浴びてくるではないか。

面白いことになるかもしれない……

梁木義彦は背中にぞくりとするものを感じた。警察に対する強力はもう十分だろう。あの晩自分が目撃したことに関しては、あくまでも知らぬ存ぜぬで通していこう。梁木はそう心に決めたのだった。

ただ梁木義彦にはひとつだけ誤算があった。

それは丁度このとき南青山のフルーツパーラーで、最愛の孫である梁木遼と柏崎一茂刑事が親睦を深めていることを知らなかったことだった。

第6章 挙動

1

社への定時連絡を終えて受話器を置いた篠塚肇は意味不明な会社からの指示に首をかしげた。明日からの出社予定を変更しあと三日ばかり北海道で待機するよう指示されたのである。それを告げたのは定時連絡を待ち構えていたように電話に出た総務部長梁木義彦だった。

当初の予定では今夕の函館空港発で東京に戻り、明日から通常通りの勤務で出社することにしていた。今度故郷に戻ってくるのはいつになることか分らない。だから会社への定時連絡を済ませたなら、社の仲間達に土産でも買い、そのあと家族とのんびりと食事でもしてから空港へ向かおうと思っていた。しかし梁木の命令によって肇の計画は変更を余儀なくされたのである。

「篠塚君か? どうだ、法事のほうは無事終了したのか?」

ことさら陽気にいう総務部長の声が耳に飛び込んできた。

数日前警察署まで車で送ったときにはじめて実感した梁木義彦の大きな体躯が受話器の向こうに浮かんだ。

「はい。お蔭様で総て滞りなく……。長く休んでしまいまして申し訳ありません。明日より平常どおり」

ここまで言いかけた肇の言葉を梁木の声が遮った。

「いや、ちょっと待ってくれ。あと二日か三日ばかり滞在を延ばしてもらえんかな。もちろん出張扱いで構わんので」

「……」

「所用があって明日北海道に行く。そっちで君と合流したい。頼みたいことがあってな」

何のことか分らず沈黙した肇に梁木は続けた。

「どういうことでしょうか?」

辛うじてそれだけ口にしたが「そちらについてから話そうと思う」と梁木はいって肇の質問を封じた。

「分りました。それではどうすれば……」

「明日の夕方までに札幌に移動してくれたまえ。ホテルはこちらで手配させる。夕方、総務部までもう一度連絡を入れてくれ。判るようにしておく。それから社の仕事のほうは心配するな」

持ち前の強引さで命令する梁木に対し、肇にはただ了解するしか手立てはなかった。

総務部長の梁木義彦が出てくるということはやはり茂太がいった件に関することなのだろう。茂太の会社を中沢チャートの傘下に組み込む計画のため自分に何らかの役割が与えられるということと見てまず間違いない。しかしこれまで何の打診もされてはいないのに、突然行動に移されてもスタンスの採りようがないではないか。それとも何か別の話なのだろうか? その他の可能性がないだろうかとあれこれ考えてみたが肇には思い当たることは何一つとしてないのだった。自分の知らないところで自分に関わる何か重大なことが動き始めている。そう思うと肇は気持が苛立つのを覚えた。何はともあれ梁木と合流するまでは何もわからないということなのである。

母と聡は午後二時丁度に約束どおりレストランに顔を見せた。先に入って席についていた肇に気付くとに嬉しそうにこやかに微笑んでテーブルに近付いて来た。考えてみれば母子水いらずでレストランで昼食をとったことなど父が亡くなってから初めてのことではなかったろうか? そう考えると父亡きあと母親に孝行を尽すどころか弟に対してさえ兄として何もできないままでいたという後ろめたさが胸の内にこみ上げてくる。

薄給の身である。おいそれと里帰りして顔を出すこともままならない。悔しいが孝行しようにも遠く離れて暮らしているのだからついつい気配りが疎かになってしまうのも当然だ。本気で面倒を見るつもりなら日ごろ目を配っていられる環境に自分を置いておく必要がある。肇は今テーブルの向かい側の席について楽しそうに微笑む母と弟の姿を見てそう実感した。

幼い頃の思い出話に花を咲かせて特上のサーロインステーキを楽しんでいるうちに、肇は幸せそうな母と弟の顔にそれでもなぜか寂しげな影が見え隠れするのに気がついた。久しぶりに顔を見せた肇が機械的に法事という用件だけ済ませ、ほんの五日ばかりでもう帰ってしまうという寂しさなのだろう。食後のコーヒーを味わいながらそういう肉親の様子を見つめているうちに肇の胸の中にある考えが膨らみ始めた。それは聡が独り立ちするまで、また母のこれからについて、できる限りの孝を尽くそうという決意だった。

明日梁木部長がわざわざ北海道に足を運んでまで告げようとしている用件は、肇の予想通りならこのまま中沢チャートに残るかそれとも茂太の会社で手腕を発揮するかの選択を迫るものだろう。それは大袈裟に考えれば肇の人生の初めての分岐点となるかもしれない。

いやそうではない。肇はすぐ打ち消した。分岐点は多分いつでも何処にでも在ったのだろう。ただ日々に追われ気付かなかっただけのことかも知れぬ。もし気がついたとしてもどの道も外見は押し並べて闇が支配する暗くて辛い佇まいを呈しているだけで、理想や希望に向かう人生の分岐点であるとは感じられぬものばかりだったのだろう。その都度どちらかを選んできたはずだから、時々の流れに身を任せたまま知らずに通り過ぎてきたということなのだ。

今までは行く先が見えなかったせいなのか、将来に対して希望も感じていなかったためなのか、どのような生き方をしても大同小異だという諦めのような感覚が身についていた。しかし今の肇はこれまでより自分の心にゆとりがあることを強く感じていた。今までとは違ってどの路を選ぼうがそれは歩きやすく整備されているという大通りだという自信があるからだった。いうまでもなく、あの金の力に違いない。

ひとつの路を選び万一その選択が間違いであることに気がついたなら、軌道修正してもいいではないか。それに対する社会的制裁があるとしても、それを免れるために二千五百万円という金額は肇には十分なものに思われた。それなら明日梁木総務部長がどのような難題を提示してきたとしても、よほどのことがない限り受け入れる方向で準備していても良いのではないだろうか。

「母さん」

煙草をくわえた肇がゆっくりと紫煙を燻らせて静かに口を開くと、テーブルの向こうで母と聡の視線が肇を刺した。

「予定が変わってさ。今夜ひと晩こっちにいて、明日の朝札幌に行くことになったんだ。札幌で仕事が済んだら向こうから一度東京に戻るけど、多分またすぐこっちに来ることになると思う」

それ以上詳細を語ることは肇にはまだできなかった。

母も聡もその意味が理解できず不思議そうな目をして肇を見つめた。

2

政影組組員、『ネバカン』こと山田勘介(やまだかんすけ)は、若頭の三芳辰二から命じられて中沢チャートに監視の目を注いでいた。勘介は新潟県上越市から車で一時間ばかり長野市方向に向かった山中の寒村、中郷村に生まれたまだ二十五才の若者である。中郷村は冬になると身の丈の倍も降り積もる雪にどっぷりと埋もれる豪雪地帯である。自然に対して抗うことのできない厳しい暮らしが勘介に『粘りの勘介』という冠が乗った渾名を与え、やがてそれが『ネバカン』と略されて呼名へと変っていったのだろう。上越市内の高校を卒業して勤め口が見つからぬまま上京したのは大意があってのことではない。遊びたい盛りだっただけのことだ。下らぬ連中と組んで悪さをし、アルバイトでその日暮らしの毎日を送っていたところを三芳辰二に声をかけられたのである。勘介は初めは辰二にさえ牙を?いたが次第に辰二の説く任侠の道に心を動かされていった。辰二も勘介の忍耐強い性格を見抜いて親身になって育て上げ、二年ほど前に政影組の組長に引き合わせた。盃を貰えるよう手を尽くしてやったのである。

ネバカンが三芳辰二から見張るように命じられたのはもちろんは取締役総務部長の梁木義彦である。どのような理由で見張りを命じられたのかはネバカンにとって意味はない。三芳辰二から云われたのは、とにかく梁木におかしな挙動があればすぐ報告しろということだけなのだ。それ以外のことは自分には無関係だということをネバカン介は弁えて不満ひとつ漏らすことなくひたすら監視を続けていた。

少しでも腑に落ちないことがあれば報告しろといわれた以上終日見張り続けなければならない。自宅にいるときも勤め先でも、また私用で外出しているときでさえ気を抜くことは許されない。食事も不規則になり、眠ることさえ十分にできない仕事だった。しかもいつまで続くのかすら判然としないのである。命令を下した兄貴分の辰二がよしと云うまでしっかりと気を抜かず監視を続けるしかない。いい加減な仕事をして万一重要な動きを見逃しでもしたら、自分の身がどうなるか判らない社会の一員なのだ。組内で生きて行きたければ命じられたことをやり遂げるしかないのである

それにしても監視は簡単ではなかった。出勤中は社内にいるかということの確認だけならば容易なのだが、そこで実際にどんな動きをしているのかは見えない。

自宅マンションにいるときも同じことだった。特に梁木義彦の住むマンションは監視がしづらい造りになっている。周囲を並木状の木立が取り囲んでいるからだ。立ち木の脚の部分には葉が茂っていないのでしゃがみこめば梁木の部屋のバルコニーが見えるには見えるが、まさかそのような格好で見張ることなどできるはずもない。敷地に入って共同庭園からであれば簡単だろうが、部外者が敷地内でうろつくわけにもいかない。事故があった道路から直角に折れたエントランス前の小路も幅員が狭いので出入り口を見張るにも身を隠す場所がほとんどなかった。いうなれば監視をするにはひどく地の利が悪い造りだったのである。

ネバカンは辰二に現場の状況を話し小型の盗聴マイクを手配してもらった。機械に頼るのはあまり好きではなかったが止むを得なかった。盗聴マイクはごく小型のもので、組内にいくつかあったものを回してもらった。その夜更け、マイクを受け取ってすぐ中沢チャート社屋に忍び込んだネバカンは、部長室内に置かれた観葉植物の大きな鉢にひとつをセットするや、その足で梁木義彦のマンションへと向かった。梁木のマンションのバルコニーに小型盗聴マイクをセットし終えて車に戻ったとき、時刻は午前三時を回っていた。

ふたりの刑事が梁木の住むマンションンを訪れたのは昨日のことだった。山田勘介が三芳辰二から梁木の監視を命じられて五日目のことである。近くのコンビニで握り飯とほうじ茶を買い、マンションと道路を隔てる木立の前に車を止めて味気ない晩飯を食べているときだった。

擦れたようなノイズだけが小さく流れ出していたカーラジオのスピーカーから、軽快なチャイムの音色が流れ出したのである。ネバカンは反射的に時計を見た。午後七時半だった。

「そうか。わかった」

三芳辰二は受話器に向かって思わず興奮した声で「勘介、よく粘った。さすがネバカンだ。今晩はもう動きはねえだろうから上がってもいいぞ。もし飲みにでも行くなら、払いは俺に回しとけ」と労った。

「ありがとうございます」

ネバカンも嬉しそうな声を聞かせた。

「あとひと踏ん張りだ。明日何かしらの動きがあると思う。今度は梁木の会社のほうでだ。注意して見張りを続けてくれよ。俺の勘じゃ明日で決まるからな」

「判りました」

辰二は了解を告げるネバカンの声を聞いて受話器を置いた。

組長から意見を求められたとき可能性として話した考えが、その様相を少しだけ濃くしてきたような感じだった。ネバカンからの報告では、警察は事件解決としながらも今だ捜査を続けているという。しかもブルー・マリンの殺人事件ではなく、現金飛散パニックの方面からである。

その意味するところは容易に察しがつく。パチンコ店経営者が殺された事件の犯人は二宮勝成で間違いないし、また消えた現金千六百万円も二宮の犯行だであることに疑問はない。だが消えた現金に関しては総てが二宮が死亡した事故で飛散してしまったわけではない。そう睨んでいるから違いない。すなわち第三者が横領していると疑っているのだ。そして中沢チャートの総務部長梁木義彦がそのことに関して何かを知っている。そのように踏んでいる可能性が極めて高いということだろう。

警察の動きを大前提にして考えるなら、梁木があの日政影組の事務所を訪れた理由が自分が考えた筋書きに符合してくるようだ。三芳辰二は肘掛け椅子にも垂れて煙草を燻らせながらため息をついた。

まあ、明日には粗方のことが見えてくるだろう。事件が今までとは別の方向に曲がり始めているのを三芳辰二は感じていた。

3

柏崎一茂が署に戻ると捜査課の刑事たちは皆それぞれの職務で出払っていた。留守を預かっていた二十代前半の女性事務職員が「お帰りなさい」と明るい声を聞かせた。

捜査課の中は冷房が寒いくらいに効いていた。出先から戻った一茂は一瞬極楽浄土に辿りついたような気持になって一度大きく深呼吸をした。しかし上から下まで汗まみれになっていたのでその感覚は長続きせず、一茂は五分もすると不快な肌寒さを感じ始めた。

「ひとりかマチャ? ショウさんは?」

ロッカールームに入り一茂は事務室とロッカールームを隔てる薄い壁越しに事務職員に訊ねた。

「市内にお出かけで~す」

一茂がマチャという愛称で呼んだ雅美という若い女性の返事が壁の向こうから聞こえてきた。

ロッカーからタオルを取り出しシャツを脱いで汗を拭く。買い置きの新しいアンダーシャツに着替えると不快感はずいぶん減った。

「市内?」

一茂は怪訝そうな顔でロッカールームから出てきたが、事務職員は全く気にも留めず「お茶でも入れましょうか?」と云って立ち上がった。

「お茶? いらねえよ。水くれ、水!」

一茂は反抗的な口調で若い事務職員に言葉を浴びせたが、雅美は何のリアクションもせずに冷蔵庫からボトルの水をグラスに水を注いで持ってきた。

氷こそ入ってはいなかったが冷蔵庫の中でよく冷やされていた一杯の水は、一茂の体内をこの上なく心地よい清涼感で満たした。

「どこに行くとも云わなかったか? ショウさん」

一茂は自分の椅子に腰かけてサングラスを外した。ブラインドから漏れる強い日射しが目に刺さった。

「宅配便の会社を回るとか云ってらしたけど……」

「宅配業者? なんじゃそれ?」

「わかりませんわ。そんなこと」

雅美は一茂から空いたグラスを受け取ると台所に戻っていった。

宅配業者など当たってどうするつもりなんだろう? それとも自分が知らないうちに何らかの新しい情報でも入ったのだろうか。一茂は首を傾げた。

デスク上に置いた電話機が金属的な着信音を響かせた。一茂は反射的に受話器をとり、やはり反射的に時刻を確認する。昼十二時を少し回ったところだった。

「はい。捜査課……あ。ショウさんですか」

受話器から流れ出す高槻刑事の声がなぜか少し落ち込んでいるように聞こえたので、一茂は不安を覚えた。

「おまえ昼飯食ったのか?」

小さな声で高槻がいった。

「いえ。まだです。」

「そうかそれじゃっ飯でも食おうか。今、聖蹟桜ヶ丘の駅ビルにいる。電車を使って動いていたんだ。悪いが車を回してくんねえか。一緒に昼飯食おうや。奢るからよ」

「了解」

一茂は受話器を戻し再びサングラスを着けた。

「なんでまた宅配便の会社なんぞ……」

一茂は熱いしょうゆラーメンを啜って、額に滲む汗をハンカチで拭った。

「ああ、それよりおまえの方はどうだった? 梁木の孫のほうは」

「はい。それが、鼻っ柱の強い悪ガキでしてね……」

一茂は遼とのやり取りを?い摘んで高槻刑事に報告した。

「それじゃ梁木自身があのバルコニーから何かを見た可能性もあるってことだな」

「あのガキ、悪ガキだけど嘘つくやつだとは思えませんからね。ただ梁木の挙動でそれは感じられるんですが、何分にも確証が掴めなくて」

「やっぱりそうか。いやそれは今回に関してはそれほど問題じゃないんだ」

「え? それはどういう……」

「だってそうじゃねえか。今俺たちが調べてるのは事件でも何でもないことなんだからな」

高槻は少し自嘲的に言ってラーメンのスープを飲み干した。

「そうは云ってもね」

「いや、独自捜査だ。そのくらいは良しとしようや。つまり、俺たち主体の考えを正解として動いて見ようということだ。途中で不都合が出たら軌道修正すればいい」

「まあ、そうでしょうがねえ」

「そういう考えで、実は今日半日動いてみたんだ」

高槻は少し不満がありそうな一茂の矛先をはぐらかすように話題を変えた。

「飛散した金が全体の内のほんの一部で、残りの大部分を横領したものが存在する。この推察が正であるという大前提に立って考えてみたんだ」

「といいますと?」

「現金飛散及び横領の犯人がいるということだ」

「――――」

禅問答のような受け答えについていけず一茂は押し黙った。

「その横領した人間が梁木義彦である。これが成り立つかどうか。このことをまず第一番目に考えてみた。当然答えは“否”だ」

「何故です?」

「もちろん頭の中でのシミュレーションだから正確さを欠くことは否めないだろうがね。俺はやはり梁木が横領犯ということはないと思う」

高槻刑事は考えを整理するようにもう一度ゆっくりと言いなおし「もし梁木が偶然とは言えブルーマリンから持ち去られた現金を手に入れたとしたとき、わざわざリスクを侵してまで警察を訪れたり、ヤクザの事務所まで足を運んだりするだろうか? 折角金はすべて風に舞ったように見せかけることができたのにだ」

同意を求めるように云って一茂を見ると一茂は「なるほど。そりゃそうだ」と頷いた。

「そこでまず梁木を横領の件の犯人候補から除外するわけだよ」

ラーメン屋で捜査会議でもなかろうと二人は席を立った。京王線の聖蹟桜ヶ丘駅は大きな多摩川の流れに沿って建設された駅ビルの中に吸い込まれるように乗り入れている。駅ビル内のラーメン屋で腹を満たした柏崎一茂と高槻彰は歩道橋で繋がれた駐車棟に渡り、一茂が留め置いた車に乗り込んだ。高槻刑事は助手席に乗り込むまで、歩きながらも話を停めなかった。

「梁木を候補から外すってことは、他に盗んだ金を持ち逃げしている犯人がいるってことだろう」

「そうですね」

「じゃあ、そいつは誰だ?」

「知るもんですか、そんなこと」

「そう。判らんのだよ」

一茂はショウさんがドアを閉めるのを待って車を発進させた。高槻の言葉がのらりくらりしていて掴み所がないものだから、その苛立たしさで車は少し急発進になった。

「ショウさん。一体何が云いたいんです?」

一茂が憮然とした表情を浮かべて云うのを聞いて高槻は笑った。

「すまん、すまん。判りやすく話そう。とにかく梁木の会社に向かってくれ」

高槻刑事はそう云うと楽しげに一茂を見て、今朝からの半日について話しはじめた。

高槻は梁木義彦が横領犯ではないと断定し、全く別の方向から真犯人の目星をつけることができないものかと考えた。心理学など専攻した経験もない高槻だったが、自分が犯人ならどうするかという設定をして推理を始めた。拾得金のうち数百万円をばら撒いてまで偽装工作したわけだから、返還しようなどという善意は始めからない。これが大前提である。

まず自分ならば家に持ち帰った現金を押入れやその他の場所に隠すだろう。最初はそれだけで少し安心感を得る。しかしその隠し場所はいつかは必ず発覚するだろうという不安となって次第に大きく膨らんでいくことになる。日が経つにつれて捜査の焦点が自分に向かって絞られてくるような錯覚に陥る。金は無事に手元にあるが、手元にあるからこそ心配なのである。令状などを盾に踏み込まれでもしたらそれまでではないか。なら、どうするか? 安心できるところに送って隠し置き、手元には残さぬほうがよいのではないか。ならば何処に送る? 遠くに住む親友のところ? 恋人のもと? 実家? とにかく送り先で梱包を解かずに暫くの間保管しておいてもらえる場所でなければならない。確実に信用できる相手でなければならないのである。よし。それでは宅配便の会社を当たってみよう。しかし何を対象にする? 事件が起きたあの日一日をとっても膨大な数の貨物が送り出されているはずである。それら総てが怪しいわけでもないだろうから、絞り込むファクターを確実にしておかねばならない。

高槻が条件としたのは二点だった。一点目は中沢チャートの職員であること。二点目としては多摩市近郊以外の場所に荷を送っていること。このふたつの要素を満たしていることを条件にしてみようと決めたのである。その理由は梁木義彦の行動だった。高槻刑事は梁木の動きがどう考えても普通ではないことから、間違いなく梁木は何かを知っていると結論を出していた。梁木は横領事件に関する何か、いや、誰かを目撃したのだ。そしてそれは梁木がよく知っている人物だったはずだ。すなわち会社の人間である公算が高い。もうひとつの条件は近郊地域なら宅配など利用する必要もなかろう。それに多摩中部警察署捜査課の管轄下なら下手な動きをすることはリスクを生むはずだからである。いや、確かにこの考え方は多少傲慢だ。だが近郊区域への宅配便利用についての調査は、それ以外の調べが終了してなお必要性があった場合でよいのではないか。

かなり強引だが思う通りに動いてみよう。高槻彰はそう決めたのだった。

「ショウさん、それで、何か出ましたか? 結果が」

車を操りながら柏崎一茂は訊ねた。

高槻刑事は寂しそうに首を横に振って「それがな、なあんにも出ねえんだよ。宅配会社の営業所は市内に三社あって、コンビニとかに持ち込まれた貨物は各社それぞれの営業所に纏められてから行き先ごとに仕分けされて発送となるんだ。しかし梁木の会社の社員であの日宅配使って何か送った人間は、……」

「ゼロ」

一茂が変わりに言うのを聞いて高槻はこくりと頷いた。

「なるほどね……ショウさんのことだから、このままじゃ引っ込めない。見過ごしたファクターがなかったか、もう一度梁木に当たってみよう。そういうことですね」

一茂はそういってにやりと笑った。

程なく車は中沢チャート㈱に到着した。

「お約束はしていないのですが、梁木総務部長さんにお目にかかれませんか?」

一茂を後ろに控えさせる形で一歩前に出た高槻刑事はカウンター越しに若い受付の女性に言うと、警察手帳ではなく名刺を一枚取り出して手渡した。

女性社員は名刺を一瞥したあと申し訳なさそうに顔を顰めて「申し訳ございません。生憎梁木は出張中でございます」と刑事たちが予測もしていなかった返事をした。

「ご出張ですか。これはこれは……。今日は私もよほどついていないと見える。いつお戻りになられますかな」

高槻は少し自嘲的に云った。

「はい。北海道まで行っております。明後日木曜日の夕刻には帰社予定で出ております。戻りましたらこちらからご連絡を差し上げますが」

「いえ、それには及びません。近所ですからまたお伺いします」高槻はそういって女性に背中を向けた。出入り口近くまで来たとき背中で声が聞こえた。元気の良い若者の声だった。

「今日の定時集荷はもう来た?」

「まだよ。もうすぐ来ると思うけど」

「明日、母の誕生日なんだ。私物だけど出しといてくれる?」

「いいわよ。送料はお給料から引かせてもらいますけど」

偶然耳に飛び込んできたその会話に高槻彰、柏崎一茂両刑事の足はぴたりと止まってしまった。

4

母と弟と昼食を楽しんだ後、篠塚肇はこれから少し仕事上の調べごとがあると云ってふたりと別れた。午前の連絡の折梁木から言われたとおり,もう一度会社に電話を入れる。直接総務部の梁木部長をと呼び出すが、生憎梁木は不在だった。しかし話は通っていて部長付きの女子社員が梁木部長からの指示を伝えた。梁木部長は明日午後の便で札幌に向かう。直接ホテルに入るが時刻は今のところはっきりしない。多分午後三時くらいだと思うので待機していて欲しい。それまでは何をしていても構わないから……。梁木からの指示はそれだけだった。

午後三時ころまでにチェックインを済ませておけということだから、それなら慌てることもない。札幌への移動は明日朝の列車で十分だ。函館駅に立ち寄り、緑の窓口で到着時刻から逆算して時刻表を見ていくと、函館発午前七時四十五分の特急列車の札幌到着が昼十二時丁度で便利が良さそうだった。指定されたホテルも札幌駅とは目と鼻の先だったし時間を持て余すこともない。肇は躊躇なくその列車を手配した。

おそらく明日梁木義彦の口から発せられる言葉が自分の人生に於いて一つの分岐点になるであろうことは察しがつく。それを承知した上で受け入れる決心をしたわけだから、気持にゆとりを持ち、梁木に対した時に堂々としていよう。引け目があるわけでもない。それを考えるならむしろ画策を秘密裡に進めてきた梁木の側にこそあるのだ。肇は少し居直ったようにそう考えたが、結局函館近くに暮らしを見つけることを大前提としたときには、最も安易だけれども安全な方策であると云って良いだろう。北海道に戻って母と弟の面倒を見ながら自分の生業に励んでいく。それを自分の歩む道と考えるならば、東京での数年間の実績などそれほど重いものでもないはずだ。むしろ梁木が根回しして準備したものを自分が築いてきたものと取り替えることで、進むべき道をより充実したものとして歩んでいけると思われるのだ。年齢や役職の差によって作り上げられた信用が力を持つはずだからである。

肇は函館駅を出て何気なく腕時計を覗いた。夕方5時になろうとしていた。駅を背に右手を見ると駅前に乱立するそれほど高層でもないビル群の間から市のシンボルである函館山が見えた。夏の日はこの時刻になってようやく傾きかけ、函館山の向こうに沈もうとするところだった。ぎらぎらしていた空が少しずつ力を弱め、次第に紅い色を濃くしていく。

登ってみようかな。ふと心の中で肇は呟いた。高校生のころ、付き合っていた娘と心弾ませながら登って以来だろうか。この女しかいないと一気に燃え上がった若さゆえの情熱は、しかし入試から卒業そして就職という現実の前に呆気なく鎮火してしまった……。そんな昔日の記憶が胸を過ぎり肇は思わず苦笑した。

肇はタクシーを拾って函館山ロープウェイの乗り場に向かった。

山頂の展望台は平日にも拘らず大勢の観光客で賑わっていた。子供の夏休みがまだ続いているためなのだろうか?

肇は展望デッキの手摺に体を預けるようにして立ち、その先に広がる壮大な風景に目を奪われていた。眼下には函館市が肇の足元を要とした扇を広げたような姿を見せていた。正式には陸繋島(りくけいとう)と呼ばれる地形で、海に浮かぶ小島と本土の海岸を海砂が長い年月をかけて繋いだ砂州状の土地である。展望台がある函館山を中心に三方を海で囲まれ渡島半島内部に向かって裾を広げていく。展望台から見て函館市の左側面は造船所から倉庫街、函館桟橋、函館駅と続く港町地域、右側は烏賊漁(いかつけ)の漁火が美しく瞬く漁業地域そしてその先、本土へと広がるあたりには湯の川温泉と呼ばれる温泉観光地もあった。

函館山と砂州の付け根付近、漁業地域の内でも烏賊漁の灯が真っ先に灯る辺りに、住吉浜という集落がある。肇はこの浜辺に子供のころのほろ苦い思い出があった。

小学校四年生になったばかりのころだった。――

当時子供たちの間ではある遊びが流行っていた。通称“ラムネ”と呼ばれたビー玉遊びである。ラムネとは今でもよく見かけるが胴が極端にくびれたビンにガラス玉で内側から栓をした容器の炭酸飲料のことである。栓となっているガラス玉のイメージが遊びの名前に転じたものだ。

今では遊びのルールさえ詳しくは思い出せぬものになってしまったが、肇の心にこびりついて離れないことがあった。その遊びに負けたという事実、そしてそれに伴う心の動揺だった。

ゲーム自体は単純で、平らな地面に直径三十センチ程の大雑把な円を描く。円の中に置いた二十個ほどの小さなビー玉を周囲から大き目の勝負玉を目玉落としして円外にはじき出す。これを数人で繰り返し円内の小玉が総て外に出た時点でゲームセット。一番多く小玉を円外に出したものが勝者となる。このゲームにはもうひとつ決め事があった。ゲームに使用するビー玉は何の変哲もない安っぽいガラス玉なのだが、子供たちは皆それぞれ飾り玉とか宝玉とかいう美しく大きなビー玉を集め持っていた。ゲームを開始する前にそれらの中からひとつを取り出して賭けるのである。つまりゲームに勝ったものは最初に提示した飾り玉を総取りできるというルールがあった。

肇には飾り玉の中に大好きな宝物があった。淡い薄黄色をした大きな透明のビー玉で、中に花びらの形をした青と緑が流れるように封じ込められていた。指でつまんで光にかざすと青と緑の入り混じった透明な世界が誕生する。そのビー玉がいつから肇の宝箱に入っていたのか……物心ついたときには既にあった記憶があるから相当古いものに違いない。

勝負の前にお互いの宝箱を覗き見て、勝ったときに頂く宝を取り決める。肇の自慢のビー玉は不幸にもそのひとつに選ばれてしまったのだ。

その賭けを何故受けてしまったのか、今となってはもう肇には思い出すことはできない。敗北という現実の前にそれに至るプロセスは何の力も意味も持たないからだった。敢えてその訳を探すならそれは相手の挑発に乗ってしまったということだろう。

「色つき玉はな、赤だけしか値打ちなんか何も無ぇんだで。赤はな色を出すのにな、金ばつかうんだと。知ってるべ」

本当か嘘か知らないが、勝負相手はそう云って赤の一色玉を出してきたのだった。

覚えているのはそれだけである。

眺めると真紅に染まっていた町は急激に闇の度合いを増し、代わりに街の明かりや繁華街の電飾が不況に陥っている町を少しでも元気付けようと精一杯の輝きを見せ始めた。吹き寄せる潮風は夏にも拘らず肌寒ささえ感じさせている。