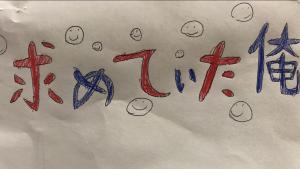

求めていた俺 sequel

第一部 「新たなる戦い編」

四話 傀儡

「目ぇ覚ませコウスケ!」

桐生が叫ぶもコススケは目の色から正気を失い無言で彼に向かって駆ける。

「ちくしょう、相変わらず厄介な能力だな!」

「お、知っていたか。」

桐生の一言に反応した祠堂流星は何か感心したように口角を吊り上げた。引き続き解説を続ける。

「他人の意思、思考、感情に干渉する。それが俺様の能力だ。馬場コウスケの「意思」は今現在俺様の支配下だ。」

桐生は戦いながら祠堂の話を聞いていた。

だが余所見をしている余裕は桐生にはなかった。何故なら馬場コウスケの口からは

全てのものを凍結させる息吹が吐き出されていたからだ。

「うわぁッ」

一歩回避が遅れてたら桐生は見事氷のオブジェと化していた。

そう、馬場コウスケは能力者で「氷結」の能力だった。あらゆる厄介な能力ランキングでも上位に入ると思う。

再びコウスケが息吹を吐く。桐生はすんでのところで前転で躱す。

避けて逃げての繰り返しだ。桐生に疲れが出始めたちょうどその時、これまで無言だったコウスケの口が僅かに開き、何かを呟いているのが微かに聞こえた。

「・・・んだ・・れは・・つられて・・・・・たす・・・れ・・。」

桐生はコウスケの言葉をもう一度、耳を研ぎ澄ませて文字の羅列を聞き取ってみる。

「ちが・・うんだ・・。おれ・・ヤツに・・・あやつ・・ら・・、たすけ・・て・・くれ」

今度は確かにはっきり聞こえた。コウスケは祠堂の支配に必死に抗っているんだ。だが、例えコウスケの意識が戻り始めたとしてもそ

の体は未だに言うことを聞いてはくれない。

「(動け!動け!俺の身体動けッッ」

コウスケは心の中で叫ぶ。どうすれば桐生に気付いてもらえるのだろうか?

そんな彼の意思にはお構いなしに、息吹を吐き続ける。

桐生は氷の息吹を直接受けることは無かったが僅かに右の袖にかすった。袖はみるみるうちに凍っていく。

「つめてぇ!」

皮膚に張り付いてちょい痛くなる程度の温度だ。しかし暫く経たないうちに体温で溶けていく。行き場を失った吹雪は公園の滑り台に直撃。それは忽ち凍っていく。

桐生は先程負った足の傷に加えて、祠堂の攻撃により既にボロボロであった。体力もひどく削がれている。

そんな戦いを上から目線で見学していた祠堂は呆れたように一度、溜息をついた。

パンパン、

まるで喧嘩中の二人を止めるように手を叩いた。

「あー、ハイハイそこまででいいぞー。」

桐生の視線が祠堂に集中する。

「あれ、戻った」

この時祠堂はコウスケにかけた例の術を解除していた。

部活終わりにコーチが部員に対して告げるように祠堂は一言放った。

「まさか意識を取り戻したとは・・。やっぱり術が弱かったか。まだまだ能力の調整が必要のようだな。まぁ、久々にそこそこ楽しめたからいいか。」

「テメェ、人の心をなんだと思っている?」

桐生の目が怒りで燃え滾る。

「おっと、怖い怖い。今日はこの辺でおいとまするか・・」

「逃げんのか!!」

桐生は祠堂を追いかけようとするが足の痛みがその動きを抑制してしまう。

「(ちくしょう、目の前に仇敵がいるってのに!!)」

「また会おうぜ。シン・・おっと失礼。“鬼龍“」

祠堂流星はそう言うと、公園の塀を飛び越し、桐生とコウスケを取り残して消えてしまった。

「桐生、すまない。俺は・・」

「いいんだ・・」

コウスケの顔からは反省の意が窺えるが、桐生にだって言われずとも分かっている。全ての元凶は祠堂流星、奴の他に誰も居ない。

その夜、桐生は夢を見た。

ーそこには幼き日の桐生の姿があった。幼稚園時代の自分だ。

(お、懐かしいな・・)

両手にはそれぞれ母と父のものと思われる大きな手が握られていた。しかし二人の顔はクレヨンのようなもので黒く薄く塗りつぶされていて、ハッキリと視認出来ないが、目を凝らして見てみるとそれらはやはり桐生の両親だった。

(俺の両親か・・・物心ついた時には死んじまってたんだよな・・)

場面は夏だからか、麦わら帽子を被った幼き日の桐生が甲高い声で言った。

「お父さん、お母さん今日ね、ノコギリクワガタを捕まえたんだよ!」

「おおすごいなぁ〇〇!お前は虫が大の苦手だからな。一歩成長したじゃないか」

父の声と思われる。

「えへへ」

「じゃあ今日は〇〇の虫克服祝いね!晩御飯は〇〇の大好物のハンバーグだよ!」

母の声だろう。

「やったぁ!」

(妙に現実味のある夢だ。それにしても俺の両親ってどんな顔してたんだっけ?不思議と思い出せない・・。そして〇〇って誰だ?俺のことだよな・・・)

再び場面が切り替わる。これまで見ていたほのぼのとした映像とは正反対だった。

そこは荒廃しきった村のようだった。

そこに一人の中学生くらいの少年がいた。

少年は両手首に手甲鉤(てっこうかぎ)を装着し、顔の下半分は真っ黒なマスクに覆われている。その冷酷な目は誰よりも非情で、残忍な性格を投影していた。フードを被っているため、顔は良く見えない。

村人たちは少年を取り巻き、鉄砲や鎌などを武装していて今にも襲いかかりそうだ。

(誰だ・・コイツ・・。なんで村人らに狙われてんだ)

「へっ、こいよザコが・・」

少年が手甲鉤を構える。

「(コイツの声・・どこかで聞き覚えあるような・・)」

桐生には何かが引っかかっていたようだ。

「やっちまえええええ!!」

どこかの村人たちは一斉に少年に襲いかかった。

直後、少年は目にも留まらぬ速さで走り出し、三十人もの相手を赤子の手を捻るように薙ぎ倒し、鎌を持った村人の最後の一人の首を手甲鉤で切り刻む。一切の遠慮はない。

「うがぁぁぁぁあ」

村人は痛みに悶え、地を這いずり、助けを求める。

だが少年は情け容赦というものを知らない。

その村人の後頭部を息ができなくなるまで踏み付ける。村人は簡単に窒息死した。

「なんだ、弱ぇな・・・」

少年はため息を一度つき、踵を返した。

(なんだ、コイツは・・?)

桐生にもこの状況が理解できない。

「よくやった。少しは仕事に慣れたか?

“シンジ”」

その少年の元に黒いマントを羽織った白髪の男が近づいて来て言った。桐生の目が丸くなる。

(なぜだ?なぜこんな所に祠堂がいるんだ!?)

黒いマントの男とは祠堂流星の事だった。

そして例の少年は祠堂に向かって冷たい態度で言った。

「シンジ?その名前はとっくに捨てた。アンタが命名したんじゃねえか、〇〇って。」

「ああそうだったな。」

「祠堂、確か今日はこの村で終わりだったよな?」

「ああお疲れさん。これ、報酬だ。」

そう言って祠堂は小さな小袋を少年に投げて渡した。少年はそれを片手でキャッチする。

「こんだけか・・」

「贅沢言うな、次の村を滅ぼせばさらに報酬が上がるぞ。」

「じゃあとっとと次いくぞ・・」

少年は小袋を懐にしまう。

そして祠堂と少年の二人は血みどろの村を後にした。

(おい待て、祠堂!!)

桐生は叫ぼうとするが所詮水の泡。ここは夢の中だ。

そこで場面は途切れ、ようやく夢から目が覚めた。

求めていた俺 sequel