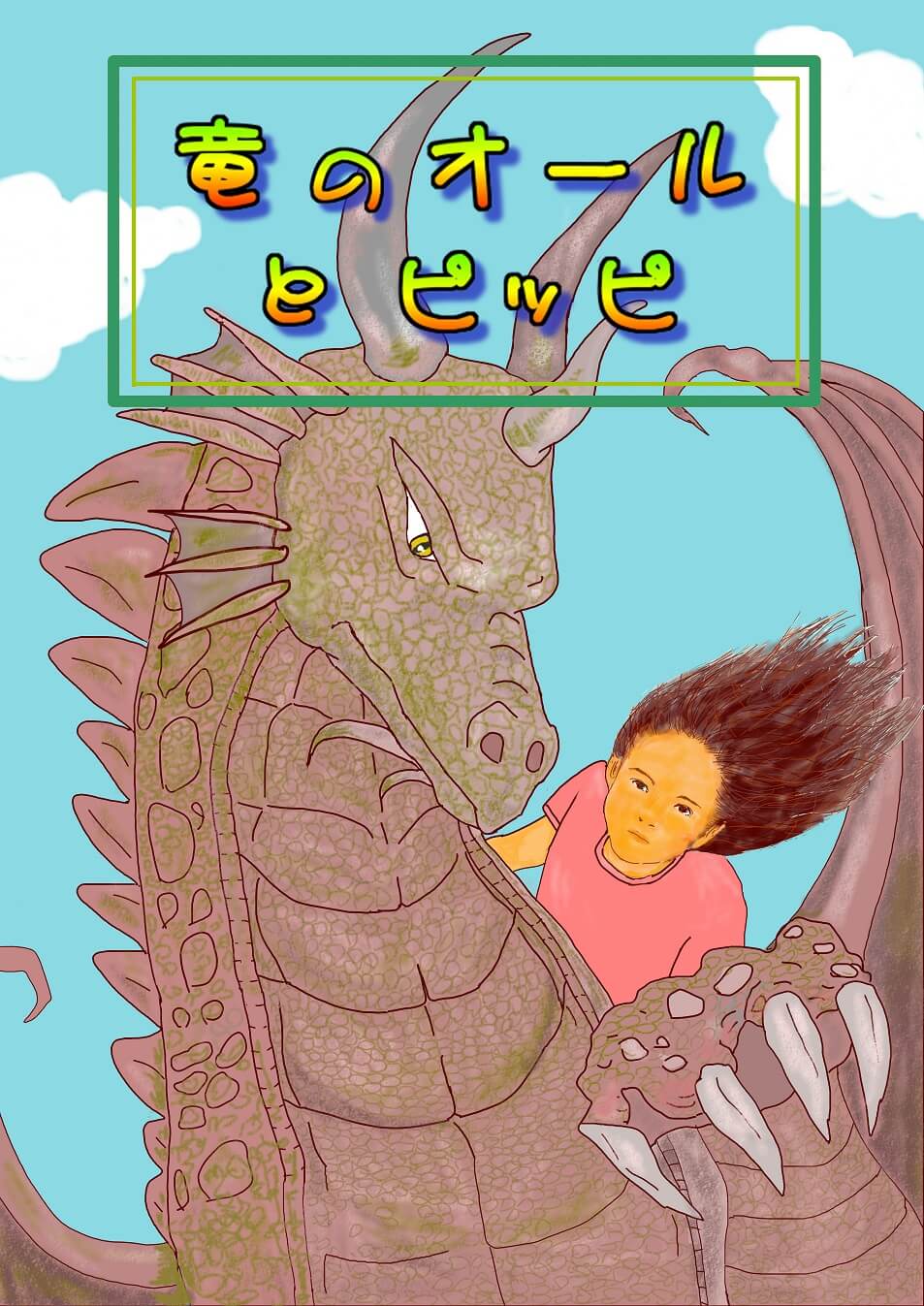

竜のオールとピッピ

竜のオールがむかえに来て、オールの住む世界にいった少女の話しですが、こちらの世界では大人の女性であり過去の出来事との関連が向こうの世界に反映されています。オールは竜になったり青年になったり少年になったり、はたまた白い天馬になったりといろいろと変わります。

竜のオールとの出会い

木立をぬけると 小さな一軒の家がある。

その家は 広いウッドデッキが 庭に突き出ていて、木の手すりがまわりを囲っていた。

デッキは 部屋から同じ高さで外に続いているので 素足のまま出ることができる。

そこから前の方を見ると小道がのびていて その小道の両脇には 背の高い木々がたっている。

風の吹く日は となり同士の木で 手をつないで踊っているようにみえた。

人には聞こえないが、木々は同じ声で お互いにいつも話しをしている。

少しずつ見える範囲が違うので それぞれが 見える範囲の話しをしながら いつしか 同じものを見ているように 感じはじめる。

木々がひとつの考えに まとまっていく。

そして、木々の話しは すぐ目の前の家のことが多い。

―ここの 小さな家には 一人の女性が住んでいるね。

一人で さびしそう?

いや そうでもない。

あまり外に 出てこないよ。

元気そう?

元気そうだね。

でも 時々そうでもないね。

デッキでは 野良猫たちが いつものんびりと昼寝をしている。

今日もたいして新しいニュースは なさそうだ。

寝ていた野良猫が そうっと 起きあがった。

そして、その猫は ひょいと 動いた。

何かを 見つめている。

どうもイモリのような 小動物をみつけたようだ。

猫は動くものが 大好きだ。

前足で それに触ろうとしている。

つかまえる気だ。

猫が 狩ろうとしていた動物は、つっと 羽をのばし 上に飛んで少し先におりた。

猫は いっそう興味がわいて、その小動物を つかまえようとしている。

家の中の女性は ウッドデッキの光景を 見るとはなしに、部屋の中から見ていた。

いつもデッキは 猫のたまり場になっていて、猫どうしでけんかをしたり 走りまわったりで どうにも困ったなと 思っていた。

今日はまた なんなのだろうと 目を凝らして見てみると、その小動物は 見たことのない生き物だった。

何かに 似ている。

何に 似ているのだろう。

こどものころに 読んだ本の中に出てくる 竜に 似ている。

竜なんて そんな動物いるのだろうか。

トカゲ だろうか。

猫が かまうと、それはすっと逃げる。

そんなようすを 家の中から見ていると その竜のような小さな動物が、女性を見た。

目が 合った。

びっくりして 見つめるとその竜が 笑った。

笑う?

竜が 笑う?

そんなことが あるわけがない。

竜が 女性を見ているので そのすきに 猫が勢いよく飛びかかった。

すぃと 軽くかわし その生き物はホバーリングをして 猫のあたまの上の 届かない位置で はばたいている。

トカゲに 羽はないだろう。

女性は もっとよく見ようと、すーっと ガラスの扉を開けると 猫は人の気配に気づき ぱっと 方向をかえて走りさった。

その時、開いたガラス戸から その小さな竜が すぃっと 部屋に入ってきた。

部屋の中ほどを ゆっくり一周すると 木の丸いテーブルの上に 空中で二、三歩前に足を出して 着地した。

びっくりして そのようすを 見ている女性に

「やぁっ」と、竜は声をかけた。

女性は 自分の耳をうたがった。

やぁという 声で鳴いたのか。

「ひさしぶりだね。

忘れた?

ぼくだよ。

オールだよ」

女性は ガラス戸を背にしてオールと名のる 小さな竜を、見つめるだけで 身動きもできずにいた。

「ピッピ、ぼくだよ。

わすれちゃったの?」

それでもなんてこたえたらいいか 見当もつかない。

女性は ただ見つめていた。

「どうしちゃったの。

むかえに来たよ。

ゆうかんな戦士 ピッピ」

ゆうかんな戦士ピッピ?

それっていったい どういうことだろう。

そんな呼びかけは 今まで 聞いたことがない。

「わたし?

わたしのこと?」

ひとり言のつもりで言った。

「そうだよ。

ゆうかんな戦士 ピッピ。

さぁ行くよ、ピッピが 必要なんだ」

そう竜は言うと、丸テーブルごと どんどん大きくなっていく。

いや、どうも違う。

どんどん その女性が小さくなって、そして 若くなっていった。

高校生ぐらいになり、ひとまわり また小さくなり 十二歳くらいの少女になっていった。

「さぁ乗って、急ぐよ」

竜は 床にはばたきながら 降りてきた。

そして 小さな女の子の前で 首をさげた。

考えている暇もなく ピッピと呼ばれたその子は 竜の首にまたがった。

その首から 二本の突起物が出ていて 手でつかまるのにちょうどよかった。

それにつかまるのと同時に、すぃっと 竜は 空中に舞い上がった。

ガラスの戸のすきまから 外に出ると 空気が澄みわたり 青空が広がっていた。

羽をはばたたかせ、ぐぃぐぃと 上にのぼっていくと 空中で進路をさぐるように回転し 太陽の光が やってくる方向にゆっくりと 強く羽をはばたき始めた。

木立の上空で 竜はどんどんすがたが 大きくなりはじめた。

少女もそれに合わせて ふつうの十二歳の少女の大きさに変わった。

両側の木々たちは 並んで ざわざわ 音をたてた。

充分 大きくなると 竜は 大きなからだで スピードをあげていった。

下の景色は まっすぐのびた小道が行き止まり、左右に分かれる道のようすが よく見えた。

太陽の光が まぶしく目が 痛い感じだ。

あっという間に その道も見えなくなった。

少女は記憶の底から 何かがもどってくるような気がした。

どのくらい飛んでいたのかわからないが、あたりの空の色も 下に見える海の色も ゆっくりかわっていった。

小女は 竜の背に乗った時は ずいぶんと 緊張していたが、少しは気分が おちついてきた。

前に首をのばし、それから竜は首をさげ からだを水平に まっすぐにのばした。

そして見えない 厚い空気の層につっこんでいった。

空気の層が ひっぱられて ゆがんだ。

もがきながら 無理やり向こうに入っていく感じだった。

「一休みするよ」と、竜は言った。

向こうに 陸地が見えてきた。

どんどん地面が 近づいてきて、草むらに すいっと、おりた。

竜は 低くなってピッピが おりやすいように首をできるだけ 下にした。

すべり落ちるようにおりると ピッピは草むらを 足の裏で感じた。

靴を はいてきていないことに気がついた。

竜はリラックスしたようすで 両目をとじてゆっくり座り 前足をのばしクロスさせた。

あくびを ひとつすると首をその前足にのせた。

ピッピも 竜のそばに座りこんだ。

ふと前を見ると、少し先の岩のあいだに 真っ赤な帽子が 二つ見えかくれしている。

二人で そっと話しをしている。

「あれは竜じゃないか。

兄貴」

「そうだな。めずらしいな。

こんなところにくるのか。

なぁ 弟分」

背の高さは 一メートルぐらいだ。

二人は並んで その真っ赤な帽子をとって 胸のところにあて、深くおじぎをした。

あたまのてっぺんは はげていて 毛がなかった。

「おやすみのところ、すみません。

少し お話しをしても いいですか」

兄貴と呼ばれた 小さな人が言った。

竜は かた方の目だけ うす目をあけ、ちらりと二人を見た。

「その気はないよ」と、ぼそっと 竜は言った。

その言葉を聞いて 小さい二人は顔を見あわせた。

ピッピは なんのことなのだろうと思った。

その二人は 少し後ろにさがって胸に赤い帽子をだきしめたまま あたまをよせて 小さな声で 相談をはじめた。

またそっと近づき

「だめでしょうか」と、今度は 弟分の小人が 上目づかいで言った。

「他に用事があるんだ。

小人族の 宝の番人にはなれないよ」と、オールは言った。

それを聞くと 気落ちしたようすで

「おさがわせしました」と、兄貴分の 小人が言った。

二人は 赤い帽子をかぶりなおし、こちらをむいたままで 後ろにそのまま何歩かさがると くるりと向きをかえて とぼとぼと戻って行った。

竜は ピッピの方に顔を近づけ そっと言った。

「小人族は 地下で金を採掘していて、それを加工し、いろいろなものを つくっているんだ。

そして その宝の番人には 竜と決まっている。

でもまぁ ここらへんまでくる竜もいないからね。

番人は たいくつな仕事だし、なり手がいないんだよ。

うぅん 違うな。

なりたい奴も 中にはいる。

宝を見るのが 大好きなのがいるな。

何もしないで ただ宝を見ているというのが 魅力らしい。

つまらないと思うけど、まぁ それぞれだから」

小人たちは だいぶはなれた木のところまでいくと 気をとりなおしたように 仕事道具を出し、仕事をはじめた。

どうも木の上に 何かを運んで いるようだった。

「ほい、兄貴」と、弟分が言いながら、何か資材を投げている。

「ほい、弟分」と、うまく受けとっている。

それを 続けている。

「ほい、兄貴」

「ほい、弟分」

何を しているかわからないが、どんどんと仕事をこなしているようすだ。

とてもたのしそうだ。

なんだか 見ているピッピもうれしくなってきた。

「ほい、兄貴」

「ほい、弟分」

しばらくすると 兄貴が木の上から降りてきて 二人であたまをよせて話している。

何を話しているのだろうか。

と、まもなく

「さ、仕事しよ」と、兄貴が 自分自身にかけ声をかけている。

「ほいよ」と、弟分が 自分に言われたわけでもないのに 返事をした。

そのようすに 何をしているかとても気になり ピッピは そっとそばによってみた。

コード線が見える。

どうもケーブルを 引いているようだ。

その線は そばの洞窟の中へななめ下にのびている。

「おもしろいかい?」

兄貴が ピッピを見て言った。

その目は 茶色で人懐っこい感じだ。

「何をしているの?」と、ピッピが聞いた。

それにはこたえず 弟分がピッピに聞いた。

「名前はなんていうの?」

続けて

「教えてくれても、おいらたちは教えないよ」と、言う。

「何を?」

「名前さ」

「わたしは、たぶんピッピ」

「たぶんだってさ。

おいらたちもそう言うかな」と、兄貴は にこにこしながら言った。

弟分が ピッピをチラッと見てから 兄貴に顔を向けて言った。

「だめだよ。

悪いけど、教えちゃだめだ。

危険だよ 兄貴」

二人の話しを聞いていて、ピッピは

「名前、言わなくていいよ」と、そっと 言った。

「ごめんな。

さ、仕事しよ」と、兄貴が言った。

その声は 仕事そのものが好きで、仕事のつづきを 早くはじめたいといった うきうきしたようすだった。

なれたようすで 木の上にするすると登っていった。

弟分が 途中まで機材を運んでいき、上の枝と枝とに 足をかけている兄貴に渡した。

上から、兄貴が 大きな声で ピッピに言った。

「ピッピ、これアンテナだよ。

空から 電波をとっている。

地下に 音楽を流すんだ」

「アンテナだよ。

おいらたちは 音楽が好きなんだ」と、弟分が 続いて言った。

洞窟の中の家は どんな感じなのだろう。

見てみたいな と思ったが、それ以上じゃましちゃいけないと 思いなおして オールのそばに もどってきた。

オールのところへもどる時、靴をはいていないので そろそろと歩いた。

はだしは あまりなれていない。

そのようすを見ていたオールが言った。

「ピッピ、足を見て 自分の靴を思い出してみて」

靴を あたまに描いて思いだすと その時、足は靴をはいていた。

ピッピは 自分のはいている靴を まじまじと見た。

どう理解していいのか わからなかった。

はいた瞬間が わからない。

「さぁ、行こう」

うながされ、またオールの背に乗った。

陸地の上を 飛びつづけた。

スピードが どんどんあがり 眼下に草原や林、森をぬけていくと 向こうに海が見えてきた。

入江があり 小さな湾になっている。

その入り江の上に、島が 空中に浮いていた。

まるで その島が下に降りていけば ジグソーパズルの一片のように ぴたりとはまりそうだ。

その島の上を 飛ぶと 遺跡のようなものが見えてきた。

遺跡は まるで廃墟そのもので ギリシャの昔の神殿に似ている。

白い柱だけが たっていた。

遺跡は 二か所見える。

その間に 水をたたえた 小さな泉のようなものが見えた。

その浮島には山があり、中腹から滝が いくすじも 流れ落ちて そこに虹がかかっている。

その水は そのまま島のはしまで流れて、今度は下の海にむかって 空中を落ちていっている。

海にとどく その場所にも 輝く小さな虹が いくつもかかっていた。

「ほらあそこ、着いたよ。

僕たちの 南の家だよ」

島のはしから 海に直線でおちる滝のところまで竜は行くと、

「ぼくたちをシールドして」と、言う。

竜の首すじから 前のめりに 竜が何を言ったのかを 聞きかえすと、

「ただ言ってみて」と、答えた。

「シールド」

二人のまわりに 見えない 丸い球状の空気の層が おおった。

飛んでいく二人は、海へ落ちてゆく滝の中を ぬけていった。

滝の水は その丸い球状の形に分かれて流れ 丸いその中に 二人がいるのがわかった。

シールドのおかげで、体は ぬれなかった。

そして、ぷっかりと 浮いている島の下側を 飛んだ。

島の下の部分は暗く 海に島の影が映っていた。

ぬけたと思っていると、今度は 空高くまいあがり ぴたりと空中にとまり ゆっくりホバーリングしながら 島の遺跡に向かって降りていった。

白い大きな たて筋の入った柱が印象的だ。

遺跡は回りに壁がなかった。

ただ何もない 神殿の廃墟に見えた。

柱と柱の間を 真横になるぐらい斜めになり すりぬけると 突然、建物の内部があらわれた。

少女を 背中に乗せたまま 奥へ奥へと入っていく。

すると ずいぶんと大きな石のテーブルがあった。

その脇に すいっと 下りると竜は首をさげた。

石の床だった。

部屋全体が ひんやりとしていた。

「少し休もう」と、竜は言った。

空中を飛んできたので 少女は自分の足で床に立つと ほっと一息ついた。

竜は 犬のようにまるく横になって前足を交差させて 顔をこちらに向けた。

目が賢そうに 笑っていた。

「あの、わたし」

「ピッピ、ひさしぶりだね。

また会えて とってもうれしいよ」

「わたしのなまえは、ピッピじゃないわ」

「みんなわすれちゃったんだね。

ぼくの 名前もわすれた?」

だまっていると

「オール、オールだよ。

だんだん思いだすよ。

だいじょうぶ。

のどがかわいたから ピッピ、水を 汲んできてくれないか。

むこうに行ってみて」

言われたまま歩いていくと 人工的に みがかれた石が二段階にせりあがり 上空からみた通りに そこに泉があった。

のぞくと 透きとおっているのに 底が見えない。

その泉のまわりを 少しまわりこんで歩いていくと その先に 広いのぼり階段がある。

石がアーチ状になっている。

アーチの上に 何か字がきざまれていたが読めなかった。

むこうは少しひらけた広場になっている。

二か所目の遺跡だ。

そこに たてすじのある、柱がたっている。

壁がないので 中にはどこからでも入れる。

ここだろうかと 入り口から入ると 突然建物の内部があらわれた。

そこには見上げるほどの本棚が 丸く円形の壁面をおおっていた。

ちゃんと、壁があるのだ。

びっくりして入り口から外に出て 入り口の横からのぞくと 中は何もない。

また中に入ってみる。

すると また円形の壁面いっぱいに 本棚が見える。

上の方はどうやって本をとるのだろうと 少しきょろきょろと周りを見回した。

丸いホールになっていて、むこうにも 部屋がある。

奥はやはり図書館で、本棚が 床から生えている感じで 伸びていた。

すると何かが さっと 本棚に隠れたような気がした。

誰かに、それも何人もで そっと見られているように感じた。

さがしても だれもいない。

さっと 振り返ってみた。

でも やはりだれもいなかった。

しかたない、また後で 見に来ようと思った。

まず水をと思い

―何か水をくむものは と、考えると ふぃっと とつぜん桶が空中にあらわれた。

空中で ぴたっと とまっている。

びっくりして 少し見つめてからそっと手をのばし その桶を片手で持つと 木のじょうぶな桶で、その重さで 取り落としそうになる。

力を入れて 両手で桶を持って外に出た。

泉の水は冷たく、汲むと さらにもっと重くなった。

―重い。

もっと軽いと いいのに

思ったそのとたん、軽くなった。

中をのぞくと ちゃんと水がある。

楽々とその桶を持ち 竜がゆっくりと休んでいる そばにおいた。

「あの、」

そっと ピッピは竜に声をかけた。

「ピッピ、自分のは?」

「えっ?」

小さく言った。

そういえば自分も のどが渇いていた。

―コップが必要だ

コップがあるといいのに、そうピッピが思うと 銀製のコップが目の前の ちょうど手のとどく空中に浮かんだ。

「その調子。

ずいぶん感覚がもどってきたね」

竜はうれしそうに 笑って言った。

ピッピは、桶にコップを入れて水をくんだ。

それを見てから 竜も水をゆっくり飲みはじめた。

竜のあたまが大きいので 桶が小さく見えた。

泉の水は とても冷たく おいしかった。

からだの奥から 力と元気が湧いてきた。

「ピッピ、一休みしたら ぼくは また出かけるね。

これからいくところのようすを 調べてから また戻ってくるから。

いろいろ考えないとね。

ピッピは からだを休めて ゆっくりしているんだよ」

「わたしたちは、どこにいくの?」

「あとで 教えるから」

そう言うと 竜のオールは、ばさばさと羽音をたて すぃっと飛びあがると あっという間に飛んでいってしまった。

妖精メリュジーヌ

ピッピは水をもう一杯飲もうと、泉に来て 手にした杯を 水面から中に入れた。

「だれ? わたしの泉の水を 飲むのは」

泉の中から声がした。

おどろいてのぞきこむと 泉の奥からうつくしい女の人が 水の中を まっすぐに上がってくる。

速度を増して いっきに 水の上に出てそのまま空中に真っすぐに立った。

半分透きとおったような 明るい水色の髪が 流れるように背中の中ほどまであった。

顔は整い ほおは うっすらと赤みがさしている。

肌は白く輝いていた。

あまりのうつくしさに息もできずに 見つめていると、じっと 見つめかえしてくる。

「だれ?わたしの泉の水を飲むのは」

くりかえしゆっくりと やさしい声で言った。

「わたしです。

たぶん わたし、ピッピといいます」

「メリュジーヌ。

わたしのなまえは メリュジーヌ。」

ピッピは 急いで

「あの、オール、オールからここの水を飲んで休むように、言われました」と、つけたした。

「オール!

オール。

そう、なるほどね。

それで、オールは どこ?」

「いま 出かけています」

入口の自分の来た方向を 見ながら言った。

「そう」

続けて メリュジーヌは言った。

「オールがさらってきた、あなたは新しい 召使いね。」

「えっ?」

やさしくメリュジーヌは ピッピを見つめ ほほえみながら、

「でも、逃げないとそのうち食べられてしまう」

そういうと かすかに笑った。

不安そうな顔の ピッピに言った。

「見てごらんなさい。

この中を」

泉をのぞくと 奥の奥にたくさんの白い骨が見えてきた。

「こまったわね。いそがないと。

いっしょに来なさい」

まったくしょうがないわねといった風で メリュジーヌは やさしくピッピの両耳の後ろを両手でさわり それからピッピの手をとると 一緒に泉の中に降りていった。

ピッピは 水の中で手をふりほどこうとした。

その瞬間、自分が息のできることに気がついた。

「だいじょうぶよ。」

少しきつい声で メリュジーヌが言った。

メリュジーヌがピッピの耳をおさえた時そこから さかなのえらのようなものが出来ていた。

どんどん 泉の中にしずんでいくとまわりがひらけ景色が変わった。

見まわすと 海の中を泳いでいる。

たくさんの種類のさかなが泳いでいる。

二人のまわりを いれかわりたちかわり調べるように まわりをまわった。

海はすきとおり 美しいサンゴ礁が ひろがっている。

メリュジーヌの足は いつのまにかなくなり かわりに海へびの尾に 代わっていた。

うでを しっかりとにぎられていて あまりにも強い力なので

「メリュジーヌ うでが いたい」と、ピッピは言った。

「あら、そう。

では放すわね」

つきはなすように言うと、どんどん泳いで先に行ってしまった。

ピッピはどうしたらいいかわからず、一生懸命 泳いでついて行った。

しばらくは ついて行けたが とうとう見うしなってしまい、まわりをみると 海は暗く潮の流れはうねりとなってピッピをおし流し 自分がどこにいくのかもわからなかった。

暗い海は 上も下もわからない。

かすかに ひかりがある方向にと 泳いでいくしかなかった。

気がつくと 波間に潮のうねりとともに浮かんでいた。

えらで呼吸しているので 目だけを波の上に出し波とともに上下にゆれながら 空の星をみていた。

―さかなは 涙をながして、泣くのだろうか。

そんなことを ぼんやりと考えていた。

どのくらいたったのだろうか。

何かの気配がして 見まわすと メリュジーヌがいた。

「人間、どうした? どうしてさっさとついてこない」

つんとして 怒った言い方だった。

「メリュジーヌ。おねがい、陸につれていって。

もどして。

もどしてほしい。

陸に」

くらい波間に ひとりでずっとただよっていたので必死だった。

メリュジーヌは 軽蔑しきった顔で言った。

「なんてつまらないのだろう。

―人間。

しあわせをあたえても、何がしあわせなのかも知らない。

好きにするがいいさ。

まっすぐ泳いでいけば、島がある。

島に足で あがれば、えらは消える」

そう言うと 興味なさそうに ぐぃとあたまを下にして さっさと海の中へ 泳いで行ってしまった。

また一人のこされて 波間をただよっていると まわりにいつのまにかたくさんの人魚が泳いでいる。

歌いながら 笑い声をあげながら 波をつくり ピッピを 島の方向へ 押しやりはじめた。

「ばかな人間。

ばかな人間。

メリュジーヌの城で しあわせにくらせたのに」

口々に言い合いながら、時々 ピッピをつねっていった。

楽しそうに笑いながら 自由に波間を泳ぎ、顔をよせてはないしょ話をして、時おり わっ と笑い合っていた。

つねったり押しやったりをされて、少女は あっちにこっちに ひっぱられまた押しもどされた。

足が島の砂をとらえた。

もう朝になっていた。

一人だった。

はた織りの仕事

砂に足がからまって よろよろとよろめきながら歩いた。

耳のうしろをさわってみると耳の裏にできていた えらは消えて かさぶたのようになっていた。

寝ずに 波間に浮かんでいたためか あたまがぼぅとしている。

砂に足をとられながら やっと歩いていくと、突然重い何かがばさっと あたまの上に ふってきた。

「つかまえたよ。」

女のどなる太い声がした。

あたまにふってきたのは さかなをつかまえる網だった。

ずるずると 網ごと 女に砂の上をひきずられた。

網が からだにくいこんだ。

後からやってきた 大きな男が 網の口をからめてピッピを 網ごと肩に投げるように、ばんっと 背負った。

そのままどんどんと その男と女は歩いて行き、崖の下にある 細長い大きな建物の中に入っていった。

建物の中には一列に、はた織りの機械が 何台もならんでいる。

そのまま どさっと下に落とされた。

むこうからもうひとり、鞭を びゅんびゅん うならせながら 小さくて醜く痩せた男が こちらにどなりながら来た。

「さっさと覚えるんだ」

男が言った。

そのまま続けて 何かを言っているのだが、何を言っているのか まるでわからない。

どなるので、何かの音にしか聞こえない。

ピッピをつかまえてきた 大きな男は、古くてほこりっぽい はた織り機の前に ピッピを押し込むように むりやり座らせた。

醜い小さな男は 少しはなれたところから こちらを見て

「水は飲ませないからな。

水は飲ますな」

小さなからだにかかわらず わんわんと 大きな声で言った。

はた織り機を 見たのもはじめてで さわった事もない。

使い方も知らない。

どうやって動かすのかまるでわからず、となりの女性に

「これはどうやって 動かすのですか」と、聞くと

「ここには やさしい人なんか いないんだょ。」と、憎々しげに顔も見ずに言った。

その女は背が高いので からだを折りまげて はた織り機にむかっていた。

口には黒いマスクをしている。

やり方を見ようとのぞきこむと、女はマスクをはずし、シューシューと音をさせた。

見ると口から舌が出たり入ったりしている。

その舌の先が 二つに分かれていて赤黒い色をしていた。

へび の舌だ。

黒々とした煙と ひどい悪臭が口から出ていた。

その臭いで めまいがした。

その女は 怒った調子で言う。

「やり方だと。

わたしのやり方を見て 盗む気かぁ。

そんなことしてもいいと 思っているのか。

この、泥棒め」

醜い小さな痩せた男が その女のほうに近づいてきた。

その女は小さな男にむかって うってかわったように 甘えた声を出した。

「とってもいいものが また織れそうだよ。

いい布に なるよぉ。

美しい服に なるよぉ。」

それを聞くと 男はうれしそうに小さく とびあがりながら踊りだし

「そうか。そうか。そうか。」と、言った。

そして ピッピを一目見ると

「このやろう。

何 やってんだ。

まだ 何も織れてないのか。

さっさと はじめないか。

何をしてやがる」と、もっていた鞭を びゅんとならした。

ピッピを上から下、また下から上と じろじろと なめるように見ていき、次に こいつにはいったい何を言ってやろうかと用意しているようだった。

ピッピは 泣きそうになった。

どうしたらいいのか わからなかった。

となりの女は 軽蔑しきった目で ピッピを見た。

そして その小さい男に伝えた。

「何を教えてやっても 覚えられないんだよぅ。

こいつ、脳みそが ないんじゃないか。

あたまを割って みてごらんよぉ。

からっぽだよぉ。

あたまを 割って みようよぅ。」

ピッピは ぞっとした。

何か言いかえそうとしたが なんと言っていいかわからない。

まだ 何ひとつ教えてもらってなんかいないし、だいたい 今、来たばかりだ。

突然大声で 醜い小さな男は またどなった。

「そんなやつは 役立たずだ。

そんな奴は、のうなしだ」と、わめきだした。

ピッピをつれてきた男と女のまわりを 鞭を びゅんびゅんならしながら おどしはじめた。

一瞬 つれてきた責任を 責められるのか、なんと言われるのかと考えて大きな男は ふるえはじめた。

黒いマスクの女も、小さな醜い男の ものすごいその けんまくに恐れをなした。

皆 びくびくしはじめた。

それぞれ逃げるところがあれば 逃げたいと思った。

ここにはそんなところは どこにもない。

逃げるところはない。

じっと我慢して 氷ついたようにしている。

小さな男以外は みんなまるで同じ仲間のように 静かにじっとしている。

この小さい男が 次にだれに何を言うか、何をしだすか まるで皆 思いもつかないといったふうである。

その小さな男は、さらに わめきはじめた。

「俺が、このはた織り機を 盗んできたんだぞ。

こんなに 持ってきたんだぞ。

こんなに たくさん盗んできたんだ。

見てみろ。

見るんだ。

見ろ 見ろ。

何台あると 思っている。

この俺が 持ってきたんだ。

俺だぞ。

この俺だ。

はたを 織らないやつなんてゆるせん。

立てないほど 打ちのめせ。

どれだけのことか わかるまで思い知らせてやる」

どなり続けて じだんだを ふんでいる。

ピッピは あまりの大きな声と そのけんまくに まわりの空気が 薄くなったみたいで息もできない。

その部屋は もともと暗かったが今はそれにもまして暗く 恐怖の空気で満たされた。

だれかが いけにえになる 必要があった。

まるで そんな感じであった。

確実に 何か起きなければならなかった。

ピッピは不安で 倒れそうになった。

危険が迫ってきても 自分だけでは 何もできそうになかった。

あぁ 助けて。

助けて。

助けて。

助けてオール。

助けて。

こころのなかで 叫んだ。

その時、はた織り機の向こうから 大きな影とともに オールがすぃーと つばめのように斜めになりながら はた織り機の列の上をすべるように飛び どんどん近づいてきた。

さっと その竜の足でピッピをつかみ くるりと旋回して その場を離れた。

それを見て 叫んでいる女と 怒鳴っている小さな男、そしてなんとかして竜をつかまえようと 必死に走っておいかけてくる大きな男のあたまがあった。

その上を すいっと ぬけ 竜はまっすぐ 出口に向かった。

白い外の光が 出口を案内するように 細長く部屋に差し込んでいた。

大きな扉が ゆっくり閉まりはじめた。

閉まりきるその寸前に ひらりと、外に抜け出た。

抜け出た瞬間、そびえるように たちはだかっている崖が迫ってきた。

竜は 腹を崖にむけて、つかんでいるピッピを 自分の体に引き寄せ どんどん上に上にと はばたいていく。

ピッピは息をとめていた。

風の音がした。

崖がきれ、その崖の先端が とがっているのを見ながら 空に上った。

やっと地面に平行になり そのまま降りられるところを オールはさがしながらスピードをゆるめ 下に降りていった。

風にたなびく草原に 左足でつかんでいるピッピを そっとおろし、そのまま一回、上に飛びあがり 上空から ピッピの方に顔を向けた。

そして、息を吹きかけた。

暖かい空気の玉が 少女をつつんだ。

服が塩水で ぬれていた。

体温が下がり 歯がガチガチいうほどに ふるえていた。

それが 竜の息の暖かい空気につつまれて、からだと こころとが 同時に ほっとした。

横に降りてきた竜は ピッピの顔をじっと やさしくみつめた。

しばらく だまったままだったが

「だいじょうぶ?」と、話しかけてきた。

「何があったの?」と、続けて聞いた。

どこから話したらよいのか よくわからないまま

「泉に水を飲みにいって、うつくしい女の人に わたしの泉で水を飲むのはだれ? と言われて」

いいにくそうに

「白い骨が泉の底に見えて」と、ピッピは続けた。

その白い骨に 自分もなるのが怖くてとは、言えなかった。

「人は 自分の見たいものをみる」

オールは 深い声でさみしげに言った。

ピッピは オールの顔を見ることができなかった。

少し間をおいてから明るい声で オールが言った。

「あの泉は いろいろなものを 映しだす。

ピッピのいた世界も よく見えるよ。

それに、ぼくは 昔ピッピに会っているよ。

保育園で 先生をしていたよね。

そこに ほら、おでこのひろい おとこの子が いただろう」

そう言い終わると オールはしばらくだまりこんだ。

はるか昔の記憶をたどると ピッピは 学生の頃、保育園でバイトをしていた時のことを思い出した。

その男の子の母親は ずいぶんと話し方がきりきりしていて、朝や迎えにくる夕方に おとこの子をどなりつけていた。

そのせいで その子はいつも不安げにおどおどしていた。

なぜか他の先生の うけもよくなく それがよけい状態を悪くしていた。

ピッピはなんとかしたいと思い その子のそばに できるだけいるようにしていた。

そのことに対して いらいらした担任の先生が

「りゅうちゃんが どうのこうのとあなたが 言ったって、あなたは 小学校までついていくことはできないのよ」と、言った。

そう言われても せめて彼の父親には こどもの状態を わかってほしいと思い いっしょうけんめいに話した。

何をあの時、話したのだろう。

もうわすれてしまっていた。

あの頃のことを、オールと 何をどう 話したらいいか わからなかった。

ピッピは ふとオールに 聞いた。

「ここはどこなの? 地球なの?」

りゅうちゃんと、今ここにいる目の前のオールとの つながりがわからない。

「地球? そういうのもおもしろいかもしれない。」

―わたしは りゅうちゃんが竜になっている―夢の中にいるの?

「夢ではないよ。

こっちではね。

ここは 制限が ピッピのところから くらべるとずいぶんと少ないんだよ。

ここでは…そう、そうだね、自分の なりたいものになれる」

「なりたいものに なれる?

なぜ あのはた織り機のところにいた人たちは なぜあんな風なの?

もっと違う人には ならなかったの?」

「なりたいものに なっているからさ。

みんな自分のキャラクターを やってる。

人間の時とおなじ キャラクターだけど あらわし方が 違うだけだ。

あの人たちは ここでも 人間の時のつづきをしているんだよ。

きっとそれしか 知らないのかも」

「オールは 夢のなかでは 人間なの?」

「そういう時もある。

そうだね。

それは ぼくにとっては 嫌な夢、悪夢かもね」

笑って そう言った。

「そう ネクタイをしめて 満員電車で会社にむかう。

ピッピの時間に近い時に スライドするとそんな夢をみるのかも。

シリアルにミルクをかけて 朝食をとる。

肉は 食べない。

フルーツは 食べる。

でもすぐにそんな夢には 飽きて目がさめるよ。

ここのほうがいい。

ぼくは ここが好きなんだ」

オールは ピッピの目を のぞきこみながら言った。

「ピッピ。手伝って ほしい。

ぼくは ニブルヘイムに行って、ぼくを 助けなければならないんだ」

「なんて言ったの?」

「ニブルヘイムの城」

「違う。

だれを 助けるの?」

「もうひとりの ぼく。

ぼくは ニブルヘルムのラミアに ふたつにわけられてしまったんだ」

話しながらオールは どんどんすがたをかえ ひとりの青年になった。

それは 絵に描いたような王子だった。

あまりにも素敵で ピッピは目が 離せず見とれてしまった。

彼の目は 知性にかがやいていた。

おだやかで やさしく きぜんとしていて こんなすばらしい人は見たことがなかった。

やわらかい色合いで 明るい茶色の前髪が、ゆるい巻き毛となって ひたいをかざっていた。

一目見た人は、だれでもその内面の深さまで 想像できるようだった。

恋に落ちるのに、時間はかからないといった魅力であふれていた。

でもきっとそれは

―片思い

あこがれだけの 遠い存在のような距離感を感じた。

横に並ぶと自分が 気恥ずかしいような気がした。

―白馬に乗った王子

ふとそんな言葉が 浮かんだ。

すると ピッピのそのこころの声が 聞こえたようで オールは言った。

「白馬か、王子か、どちらかだ。

いっぺんには 変われない」

いたずらっぽく はにかんだようなほほえみがうかび、そしてそのすがたは ゆっくり羽のはえた 白い天馬にかわっていった。

「どうもぼくは きみを背中に 乗せるのが 好きなようだ。」

ニブルヘルム城の女王 ラミア

古い城の中の真ん中が そこだけが ニューヨークの社長室のようだった。

デスクの前に これもニューヨークの女社長のような洗練された女性が こちらを見て座っている。

デスクの上には 三台 パソコンがあった。

真ん中と左右に 一台ずつあった。

その左の パソコンの横に 水晶玉があった。

「あら、よく来ましたね」

とてもきれいな美しい声だった。

てきぱきとした感じが声に あらわれていた。

城の跳ね橋をわたり、自動で開いた 大きな正面の扉から入って来た 二人を、ラミアは 前から充分知っているようすで 迎えていた。

ピッピが 白い天馬からおりると、天馬は するすると 美しい青年にかわった。

「また、何しに来たの?

オール。

近くにはよらないで。

もっと離れなさい。

オール。

あなたはとても、そう、臭うわ」と、言いながら ラミアはこまったような顔をした。

オールは ラミアのいやな言いかたには反応せずに はっきりした声で言った。

「ぼくに なぜかまう?

もうひとりのぼくを かえしてくれ。

どうして かえしてくれない」

ふんと わらいながら

「わたしの奴隷をかえすの?

優秀な奴隷はたくさんいるけど」

オールを 指さして言った。

「これがいちばんひどい。

ひどすぎる。

能力もないのに いつもここにやってきて 泣き言をいう。

わたしは何回も 言いましたよ。

能力もないのに ここで働かせてあげると。

それでもわからないので ふたつにしてあげたのに。

親切にもひとりには もうひとりのために 追放してあげたのに。

これは またもどって来た。

こんどは 何?

なんの説明が 必要なの。

その横にいるのは 何。

それが なんの役に立つ。

そんなのと 一緒じゃないと 何もできないわけ?

また助けが 必要なの?

わたしが いつでも助けてあげるのに。

今までも そうでしょ。

あなたが そう、もっとおりこうに なればね」

服装も申し分なく、一部のすきのないスーツ姿の女王ラミアは 顔を少しあげぎみで 息もつかずに言った。

「オール

あなたが いつも盗み見しているのを ちゃんと わたしは知っていたのよ。

あなたは いつもそう。

うそを ペロリと平気でつく。

みんな あなたには あきれているのよ。

うそつきのオール。

この、まったくの ろくでなしの くず」

言いづらいことを 無理して やっと言っているといったふうであった。

そして やさしくつづけた。

「わたしは いそがしいのよ。

よくもまぁ じゃましてくれて。

わたしの奴隷は わたしのもの。

あたりまえでしょう。

みんなわたしがいないと どうにもならないのを あなたも充分知っているでしょう」

つっと ピッピを見て言った。

「あなたに わかるかしら。

みんな仕事が 欲しいのよ。

それを 満たせるのは わたしだけ。

わたしの言葉を わたしの行動力を わたしのすばらしさを みんなが必要としているのよ。

何をしたらいいかわからないこの能力のない人たちに わたしは すばらしい恩恵をあたえているの。

今もこれからも。

そして永久に。

そうね。

あなたにも わたしの偉大な配慮を 見せてあげるわ」

女王が その手を上にあげると 側面の大きな扉が開いた。

グレーの ふつうの作業服を着た人たちが 何列にもならんで作業をしている。

「ここでは 何も食べなくても 生きていけるのよ。

なんてすばらしい。

歳も とるのが ゆっくり。

休まなくても 疲れないのよ。

すばらしいわ。

考えなくても いいの。

わたしが 考えるから。

計画しなくても いいの。

わたしが 計画するから。

泣くことも笑うことも 必要ない。

何も必要ないのよ。

なんて すばらしいのかしら。

なんて しあわせな人たち」

しあわせな人たちと 言われたその顔は、作業服の色と同じように ぱっとせず 無表情だった。

「オール

自分の片割れは どこ?

どこにいるのか わかるの?」

女王は うつくしい笑い顔をみせ オールを見つめ、からだを前かがみにしながらたずねた。

それは、ぼうっとしていると そのうつくしさと力強さに 何か素敵なことを 言っているように聞こえた。

「どこにいるのかしら。

まず それを見つけるのも たいへんねぇ」

その作業といえば 四角いダンボール箱をあけて 中のものを取りだす。

中身を となりにおく。

それを となりの人間がまた新しい箱に詰めている。

そして ガムテープできれいにとめて となりに置く。

その同じ箱から こんどはそのガムテープをとり除き その中身をとなりの人が取りだす。

となりに置かれた中身をまた となりの人間が新しい箱につめている。

中身は バスケットボールだった。

中身を取りだした空箱は うしろになげると床におちて その床がななめにかたむき 箱はどこかに落ちていった。

新品の中身の入った箱は 前のコンベアーを流れて 一番手前人の手元に すとんと落ちてきて供給されていた。

新しい箱はふたが開いた状態で流れてきて 各自に供給されていた。

それを えんえんとつづける作業だった。

ずっと遠いラインの奥に無表情で グレーの作業服を着た、人間のオールがいた。

ピッピの横にいるオールとちがって 目がうつろで 何も考えていない。

ただ 作業をもくもくとつづけていた。

「ここの人たちは 奴隷といったって なんて ほんとうにしあわせなのでしょう。

わたしは 平和が だいすき。

暴力は だいっきらい。

オールも そうよねぇ。

わたしたちは いつも世界の平和を 話していたわ。

オール

そうよね。

わたしは いつもこうやって やさしく見まもっているわ。

まるで ここの奴隷は わたしの こどもたちのようでしょ。

みんな しあわせよ。

見れば わかるでしょう」

「あなたと、平和の話しをしたことは 一度もない」

オールがきっぱりと言った。

それを無視して こんどは同意をもとめ ピッピの方を、女王は見た。

「あなたに 意見を、このわたしが聞いているのですよ。

口は ないの?

さっさと 答えなさい。」

女王はぴしゃりと言った。

「早く!」

ピッピは なんと言っていいか わからなかった。

それでも 何かを言わないといけないと思った。

「とても しあわせそうには、見えないです」

ピッピは、小さな声で言った。

「なぜ? ここには 悩みなど どこにもない」

理解できないようすで 知的に声はあくまでもやさしく 語りかけるように聞いた。

「よろこびが ない」

さきほどよりは 少し大きめの声で答えた。

「よろこび。

よろこび。

そう。

よろこびねぇ。

もちろんわたしは よろこんでいますよ。

それで 充分でしょう。

自分たちの愛する女王が よろこんでいれば。

それは 自分のよろこびでしょう。

だいたいが、しあわせだの よろこびだの なんと ぜいたくな。

間違っていますよ。罰当たり というものでしょう」

「でも―」

ピッピが言うと、話しをさえぎり いっさい聞く気はないといったようすで 女王は言った。

「でも

でも ですって。

意味のない話しは やめなさい。

話しは これでおわりです。

それで どうしますか。

あなたは」

女王がやさしい声で 続けて聞いた。

「どうするか 聞いているのです。

いちばんずっとむこうに まだ一人ぐらいは入れますよ。

だいじょうぶです。

そこは 箱に入れる作業ですね。

やりがいのある仕事ですよ。

そのうえ 楽な仕事です。

さぁ、行きなさい。

その服は どうしょうもないわね。

服も うちでは支給されます」

自分の言葉に 女王は ふと何かの記憶をさがしているようだった。

むかし誰かにそう、新入社員に 説明をしていた自分だったのだろうか。

その記憶をふりはらうように 優雅に女王らしく 手をピッピにさしのべた。

その一方的な言い方に ぞっとして、オールのほうを見た。

オールは ゆっくり息をはきだしながら 女王を見て 言った。

「みんなを 家にかえしなさい」

女王は にこやかに笑いながら

「あら それでは どうぞ、皆に 家とやらに帰るか 聞いてみなさい」

誰も こちらを見ていなかった。

手元の 作業だけをしている。

その時 オールは人間の手で ピッピをつかみ 背中に乗せた時は もう白馬になっていた。

ピッピを乗せて 通路を どんどん奥にむかって走りはじめた。

ひづめの音が その工場に大きくひびいた。

それと同時に そのラインにそって上から 鉄の檻がどんどん 大きな音をたてて落ちてきた。

だれも連れて行けないように その檻はどんどん順番に降りてくる。

列のずっと奥の場所にいる 作業服のオールのところに もう少しで届くその時、檻が大きな音をたてて降りてきた。

鉄の檻は 床にバシャンとすごい音をたててぶつかり、ビシッと 音をたてて閉まった。

近くで鳴った そのすさまじい音に ラインの奥で もくもくと作業を続けていた 青白い顔のオールは 一瞬 びくっとした。

その時 バスケットボールが 彼の手をはなれ タンタンと 音をたてて檻の外にころがった。

そのオールは 白馬のオールと 目があった。

一瞬だったが、しっかりとオールは 白馬の目をみた。

白馬の目は 強い光をもち 青白い顔のオールの目に届いた。

白馬の背から 羽がばさっと音をたてて広がり 天馬となり、すいっと 空中に浮き 工場の天井ぎりぎりを旋回した。

ピッピが上から下を見ると オールのとなりの人も 持っているボールを箱に入れようとして 取り落とした。

箱に 入れるかっこうだけをした。

そのとなりの人も オールと同じようにボールを取り落とし そのとなり となりと

作業の人は ボールをどんどん取り落としていく。

ボールが、タンタンタンタンという音をさせ その音が工場全体にひびいた。

その音は しばらく続いている。

何かを人々によびさまそうと タンタンタンと 音をさせていた。

そして中身のないダンボールに ガムテープをして 中身のないダンボールを 開けていた。

だれも立ち上がる人はなく、まるでボールがあるように 今までと 同じ作業を続けていた。

その光景を見た女王の目は 憎しみで満ち 女王の足はいつのまにか 蛇の尾にかわって 大きくとぐろをまいていた。

口からは シューシューと音をだして 美しい顔が 怒りでどうしてくれようかと 赤黒くなっていた。

ピッピと天馬は そのまま先に進み、ふきぬけを上昇した。

そこには、城の高窓があった。

そして、開いている窓を見つけ 外に出た。

城を守るように おおっている黒い空を、真っ白な天馬は かき分けて上昇していった。

「目があった」

大きな声で オールがさけんだ。

そう言うと 天馬はピッピを乗せたまま どんどん 竜のかたちに変わっていき、暗く重い空を 高く飛びつづけた。

ニブルヘイムは 鋭く凍るように つめたい風が 吹きつけていた。

ニブルヘイムからの使者

ニブルヘイムからずっと、ニーズヘッグ(憎しみで我をわすれるもの)と よばれる黒い竜が、リスのラタトスクを 肩に乗せて飛んでいた。

黒い竜とリスは、ドラコーン(深く見つめるもの)とよばれるオールを捜す、女王ラミアの使いであった。

ピッピとオールは また 南の家に戻って来ていた。

ニブルヘイムから使者が来ることを 精霊ウンディーネが 知らせてくれた。

あの泉の中から、ウンディーネは ひかりと水の玉とともに あらわれた。

野球のボールぐらいの水の玉は、きらきらとかがやき 彼女のまわりを ゆっくりとまわりながら かざっていた。

一瞬あのメリュジーヌと 見まちがえた。

似ているようで 似ていなかった。

何かが 違っていた。

きっと こころの美しさが すがたの美しさに加わっていたのかもしれない。

うすい衣が からだの線をきわだたせ その歩き方も歩くたびに ハープの音色がするようであった。

なんの香りなのだろう。

みずみずしく すがすがしい よい香りがした。

ピッピは 少しはなれたところからオールとウンディーネが 二人で並んで話しをしているようすを見ていた。

王子と王女が 並んだ一枚のうつくしい絵のようで、すべてが完璧だった。

ピッピは自分が みじめに見えるような気がした。

―わたしは なぜ ここにいるのだろう。

なんとはなしに ふさぎこんでいると、オールが話しかけてきた。

「使者が来るらしい。

もうすぐ ここに来る」

南の家は やさしい風がそっと入ってきては またそっと出ていくような 気持ちのよい場所だった。

空は高く青く すみわたり 時おり小鳥のさえずりと 泉からながれ出る せせらぎの音が、やさしく静かに聞こえてくる。

その空が どんどん暗くなってきた。

風も強くなり 雲がうずをまいている。

黒い雲の中に 黒い点が見え それがどんどんこちらにやってくる。

黒い竜だった。

同じ竜でも まるで違う。

黒々としていて 悪魔の使いという 役わりには ぴったりだった。

柱のある入り口の前にある 広場に黒い竜が下りてきた。

オールもゆっくり竜のすがたで それを迎えた。

誰も気がつかなかったが 広場全体を 透きとおった何かが ゆっくりと円をえがき、おおった。

「ドラコーンなるオール。

オール。

ひさしぶりだな」

姿に似合わず ニーズヘッグは ゆっくりおだやかに言った。

その肩に ふつりあいに 茶色の小さな生き物が乗っている。

見るからに さわり心地の良い ふかふかとした リスだった。

ふつうのリスよりは ずいぶんと大きい。

「女王ラミアのからの 命令書である」

リスのラタトスクが はっきりとした声で言った。

よくみると その腰には 小さな剣をさしている。

剣をさしていなかったら、手をのばし そのふわふわしているからだにさわりたかった。

大きな肩に乗ったまま 高い位置でおもむろに 手を空中に出すと 巻き物がその手にあった。

ぱらり 巻物を開くと

「オールの影に 告ぐ

わが領土より 即刻消え去れ

その召使いのピッピは 城にて雇う

わが領土とは

全ての領域という意味である」

白い巻き物に 字が一字また一字とあらわれて その最後に 女王ラミアと すらすらと たった今書いているように 字が巻物の表面に出てきた。

オールが だれかにじっと見られているのを感じ ピッピを見て言った。

「ピッピ、

ラミアに ここを見られたくない。

―ラミアに ここをみられたくない―と心の中で言って。

ラミアのデスクの水晶の玉に ぼくらが映っているから、その内側をくもらせてくれ」

「どうやって、やればいいの?」

「思うだけで、いい。

思い続けて」

ピッピはラミアの水晶をイメージして、その内側が くもって見えないようにした。

そして

―ラミアに ここを見られたくない―

と、心の中で言った。

心配になって、

「ラミアに、

ここを 見られたくない」と、声に出した。

「うん。それでいい。

とてもいい。

うまくいっている」

オールが言った。

深く見つめるものとよばれる竜のオールは すがたをかえ、そのままうつくしい青年に 変わっていった。

「ニーズヘッグ、ラタトスク ひさしぶり。

元気そうだね」

人間になったので 表情がよくわかる。

オールは親しそうに にこやかに言った。

ラタトスクが 巻き物をすっと上に少し持ち上げると それはするすると巻き上り、ラタトスクは そのままそれを 空中に投げた。

投げた瞬間、巻き物は消えた。

憎しみで我をわすれるものという黒い竜のニーズヘッグは おもむろに話しだした。

「さてと、用事は」

続けて言った。

「用事は

どうもそれだけだ。

さっそく この世界から出ていってもらう。

そしてピッピは わたしと一緒に城に行く。

さてと

それで まぬけなことを聞くが、言われて はいそうですかと言って そうするかい?

しないだろうな。

では どうするか ということだ。

オールを殺すと 城のオールも死ぬ。

だから殺せ という指示ではない。

ピッピも雇う といったところでなぁ。

雇われるかい?

まぁ、つかまえて 連れていくことはできるが。

なぜか力づくで かたづけろ という指示でもない。

戦え という指示でもない。

命令があるようでないような、そんな命令は いったいどうすればいいのか 俺にはまるでわからない。

相手の気持ちをなんとかする といった こんな仕事は 俺には向かない。

そうだろう?

女王ラミア様は 命令書で人が動くと 確信しているのか?

さて どうするか。

戦う口実でも考えるか」

見るからに恐ろしそうなすがたの竜は ばかばかしいといったように あくびをひとつした。

その時、突然 オールが

「あっ」

と、小さな叫び声をあげた。

ひだり胸の上のほうを 手でおさえている。

その指のあいだから すぅっと一すじ 血が落ちてきた。

「城のオールに 何かあった」と、オールは言った。

ピッピは びっくりして、胸を押さえているオールのそばによった。

「だいじょうぶ。

心配しないでいい」

オールは そのままふらふらと中に入り 泉の方へむかった。

ニーズヘッグは 広場にとどまった。

オールが泉にたどりつき 身をのりだして泉の中を見た。

ピッピも見ると、女王ラミアが見えた。

女王は 水晶の玉をのぞきこんでいる。

その水晶玉は 見ると 中にニーズヘッグが南の家に黒い空から降りてくるところが映っていた。

時間がさかのぼって 映っていた。

まもなく ラミアの見ている水晶玉は くもって何も映さなくなった。

くもった水晶玉を のぞきこんでいるラミアは 水晶玉を前方に今にも投げるのではないかというほど、イライラしはじめた。

すると、そばにあるペンたてのペンをとりあげ、そこから水平に 扉にむかってそのペンを投げた。

扉はそれにあわせて開き、そのペンは どんどん工場の一番奥の オールにむかって 床に平行に つきすすんでいった。

空中で それは細い剣にかわりオールの鎖骨の下、心臓の少し上に 突き刺さった。

作業服のオールは 一瞬

「あっ」と、言った。

そして無表情になった。

泉に映っているようすを 見ていたオールは

「ニーズヘッグ、またな」

と、ふりかえって言うと その声が玉になって 広場のほうに 向かって流れていった。

「ピッピ 地球の真ん中にいくよ」

左手でピッピの手をとると 胸の上を押さえたまま 泉にとびこんだ。

あたまを下にして 二人はどんどん落ちていく。

やがて 海中になった。

明るく美しいサンゴ礁を両脇に見て、そしてどんどん深い海に下りていった。

すると 黒い海底がせまってきた。

ピッピが ぶつかると思った時、海底に穴があいた。

その中は チューブのようになっていて 内側は白く明るい。

ずっとずっと 下の方をみると もっと明るい光が こちらにむかって輝いている。

どのくらいの スピードなのだろうか。どのくらい 時間がかかったのか。

ようやくなのか、あっという間なのか わからないが 地球の中心に着いた。

そこは 広くまるい空間があり、その真ん中に 直径が五メートルぐらいの 丸く透きとおった 光の玉があった。

手をつないだまま その中にすっと ピッピとオールは入った。

すると ピッピとオールのからだから シャボン玉みたいな玉が 泡のように出てきた。

赤黒かったり 青黒かったり いろいろな色が出てきたが、みな色が 少し黒みがかっていた。

大きさは はじめ からだから出てくる時は 一センチほどで からだから出ると テニスボールぐらいになっていた。

そして その玉はどんどん その光の玉から 外側にと出て行った。

そしてまわりの壁に すいとられて 消えて行った。

黒っぽい色の玉が からだから出つくした時 オールの傷をみると そこにはもう傷はなかった。

その光の玉の真ん中には 宙に浮いた状態で もうひとつ 一メートルぐらいの輝く玉があった。

まるで白くかがやく オパールのようだ。

うつくしく何色もの色が 中で位置をかえながら輝いていた。

オールは そのかがやく玉に近づくと 両手をそれにあてた。ピッピも同様に 両手をあてた。

熱くも冷たくもないが、すごいエネルギーを感じた。

中から その何色もの色のエネルギーが 手を伝わって 自分のからだに入ってくるのがわかった。

どんどんエネルギーが からだに満ちあふれきた。

勇気と希望と強い意思が わきあがって うれしさがこみあげてきた。

あまりにも うれしくて うきうきとして おどりだしたかった。

そして充分に からだが力で満たされた感じがした時、オールは 笑顔で ピッピを見て手をとった。

両足でポンとはねて そのまま二人で もと来た道を上昇していった。

すごい速さでそのままいきおいよく泉の上に出て ゆっくりと泉の外に 着地した。

ニブルヘイムのオールを助けに行く

ニーズヘッグとラタトスクは もういなかった。

オールは、これからニブルヘイムにいくので 城についたら ピッピにやってほしいことを いろいろと話し出した。

空を見ると まだ黒い雲が ずっとニブルヘイムの方向にむかって うずを巻いていた。

オールは竜になり、ピッピとニブルヘイムに向かった。

―ラミアに わたしたちは見ることはできない―

と、ピッピは 心の中で唱えていたので 黒い雲の中を飛んでくる二人の姿は 見ようとしても ラミアには 見えなかった。

城の近くまで竜のかたちで オールは背中にピッピを乗せていた。

城に近づくと 鳩にすがたをかえ、ピッピもそれに合わせて 背中で小さくなっていた。

そっと 高い位置にある 窓にいったん降りた。

城の中に入り 羽音をたてずに空気に乗って 工場へ向かった。

下を見ると ぼんやりと作業をしている オールのすがたが見える。ひだり鎖骨と 胸の間に 細い剣がささったまま無表情のままだった。

そのままそっと床におり 鳩のオールは 灰色のねずみに変わった。

作業を もくもくと続けているオールの 足元の下に走りよった。

ピッピは ネズミの背中から飛びおりると同時に ぐいぐいと もとの大きさの少女に変わり そして、オールの胸にささったままの その細い剣を ひき抜いた。

痛いのではないかと 一瞬まよったが、思いきって抜くしかなかった。

剣を抜いた跡が黒く ぽっかりと穴があいた。

小さな穴で、血は出なかった。

そして言われたように、その剣を抜いた後の穴に気もちを集中した。

こんどはまたその穴に入れるぐらい 小さくなり、中に吸い込まれるように入って行った。

その穴を上昇して オールのあたまの中心点に向かった。

そこは 地球のコアと同じように ぽっかりとまるくあいた部屋になっていた。

あたまの真ん中の部屋に入ると 背もたれのない丸いいすに 外のからだと同じような ぼうっとしたオールが座っていた。

誰かが入ってきたことなど 何も気がつかないようすだ。

いすは ずいぶんと硬そうな木でできていた。

オールの顔色は悪く ただぼんやりと座っていた。まわりをみると 二十人ほど 人が立っている。

うす暗いため よく見えなかったが 男女いろいろ 歳もいろいろのようであった。

がやがやと うるさいが、何を話しているのかはわからず、かといって となり同士で会話しているわけでもなかった。

ピッピは 南の家での打ち合わせどおりに 『エレベーター』 を思いえがいた。

エレベーターが 三台あらわれ 扉が同時に開いた。

ピッピは 言った。

「地球の中心点まで 行きます。

ノンストップです。

皆さん 乗ってください」

ぞろぞろと そのまま人々は 三台のエレベーターに 分かれて乗りこんだ。

扉がしまり エレベーターごと下に沈んでいくかたちで 降りていき視界から消えていった。

ピッピと いすに座っているもうひとりのオールだけになった。

ピッピは そばにより、手をにぎった。

「オール。

オール。

聞こえる?」

手が ピクリと動いた。

そのまま 反応がなくなった。

もう誰もまわりにいないので 他の人の気配は消えていたが、まわりをみると ダンボールの箱が 大小いろいろめちゃくちゃに転がっていた。

ダンボールが 二メートルほどに 積み上げられているのもあった。

ピッピはダストボックスを イメージした。

ダストボックスは ダンボールを ぎりぎり捨てられるほどの大きさで、口が空いていた。

そこにどんどん ピッピは ダンボールを捨てはじめた。

ダンボールには 日付と中身のタイトルが書いてあったが、どんどんと 見ずに捨てた。

重くて 持ち上げられないのは ダストボックスの口を 床にイメージして箱をずり落した。

ふと、ピッピは 動きをとめた。

ダンボールを指さして、そのままダストボックスの口へ 指で落とすように動かした。

もうダンボールには さわらずに指を向けて指し示すだけで それらは自分からダストボックスに ポンポンと入っていった。

箱の大きさも ダストボックスに入る時は その口にあわせて大きさが変わり、すっきりと落ちていった。

しばらくすると そこには一個もダンボール箱は なくなっていた。

だいぶ内部が あかるくなった。

ピッピは ぼんやりと座っているオールのあたま上に コアにあったような 虹色にかがやく オパールのような玉をイメージした。

そして それがゆっくりと大きくなり 作業服のオールをつつんだ。

そしてその中から 黒ずんだいろいろな色の玉が にじみでてきた。

それはそのまま ピッピをさけて 床に落ち 床を通りぬけて 吸い込まれるようにそのまま 下に落ちていった。

遠い地球の中心点までいって そこで放射線状に広がり かべに吸収され、また違う粒子に変化するのがわかった。

次に、新しい虹色にかがやいている玉を 創造して ピッピはオールの顔の一メートル前に それを出現させた。

「それに 両手でふれて」

オールは、ぼうっとした顔を ピッピにむけた。

ゆっくり立ちあがり、その虹色に光りつづける玉に 両手をつけた。

うつろだったオールが 少しずつ 生気がもどってきた。

オールは ピッピの方を見て ゆっくりと手をさしのべた。

ピッピは 両手をつなぎそのままひきずるように オールとくるくるまわった。

何回かまわると ピッピは手を離し

「わたしはもう行くね。あとでね」

手をふるピッピを オールは目で追った。

――外側へ

と、心の中で言った。

前を見ると 二人のオールがいた。

ひとりは王子の服のオール。

ひとりは作業服のオールだった。

その時、扉が開き 女王ラミアが 工場に入ってきた。

三人をみつけると叫んだ。

「思いどおりになるとでも 思ったのか」

ラミアは

「そんなことは ぜったいゆるさない。

ゆるされるべきことではない」と、叫び続けて 走りはじめた。

王子のオールは 天馬になり 作業服のオールとピッピを乗せて はばたいて急上昇した。

天井で旋回し 高窓のある吹き抜けに飛びぬけ、上昇していった。

高窓の前で スピードをゆるめ、三人は ぎりぎりの大きさで外に出た。

女王ラミアは どんどん大きくなっていった。

下半身はへびになり その太くぬめぬめしたそれは 上半身よりも大きく とぐろを巻き、のたうちまわりながら 部屋にあふれていった。

人間も 段ボール箱も ラインの流れるコンベアーも なぎたおしながら大きくなり、三人が出ていった窓に向かった。

高窓には とどきはしたが、その窓からはもう 彼女が大きすぎて出ることはできなかった。

その城は もはや彼女のための 大きな檻となっていた。

窓から大きくなった顔を横にして出し、片手を その隙間から むりやり出して ラミアは叫んだ。

「オール。

わたしの オール。

すぐ もどってきなさい。

仕事に 穴をあける気か?

もどってくるのは わかっている」

城から どんどん遠ざかる天馬の背中にのっている 作業服のオールは その声に 一瞬びくっとした。

天馬は

「しっかりつかまえて」と、ピッピに叫んだ。

オールのたてがみに必死に両手で つかまっている。

うしろに作業服を着たオールが ぼんやりつかまっている。

どうしたらいいか わからなかった。

「ピッピ!

シールドを

イメージして」

天馬から 大きく竜に変わったオールが叫んだ。

叫び続けているラミアの声に 反応して 作業服のオールは 後ろを見て からだを城の方向に向け 今にも竜から ころげ落ちそうだった。

ピッピはイメージした。

自分たちの後方に 白く光り輝く雲を イメージした。

暗くどんよりとした空を おしのけ 白い雲は 空いっぱいにひろがっていった。

そして ラミアの声を 吸収していた。

もう声は とどかなかった。

その雲は ピッピたちが見えなくなるまで ラミアの声を吸収しつづけ その声の毒を消していった。

作業服のオールは またおとなしくなった。

大きくなった竜の背で、ピッピは かた手をうしろにまわして オールの作業服のはしを ぎゅっとにぎりしめた。

空の色が 明るくなった領域で下に降りていった。

目の前に崖が せまってきた。

その崖の中ほどに 穴が見えた。

竜は二人を乗せ その中に ながれるように入っていった。

地面に降りて 二人を降ろした竜のオールは そのまま からだを丸くして横たわった。

竜のオールは ピッピに ほら穴の はじにあった 木の丸いすを指さした。

「こっちに持ってきて 座らせてあげて」

ピッピは ぼうっとしている作業服のオールを 丸いすに座らせた。

「上着の作業服を 脱がせて」

ピッピに 作業服を脱がされたオールは 不安そうに後ろをふりかえり、城の方向を探しているようだった。

竜のオールは 少し離れて地面に座りなおし いつものように左の前足を上にクロスして くつろいだ。

いごこちが悪そうに そっといすに座っているオールに 竜は そのままゆっくり息を吹きかけた。

すると、座っているオールのからだから いくつものシャボン玉のように 黒い玉がしみでてきた。

空中に漂っている黒い玉を 竜のオールが ふっと息を吹きかけた。

その玉の 少し手前で息は小さな炎になり、その玉は その炎に焼かれ消滅した。ひとつひとつ ていねいに炎で消しはじめた。

オールの からだから ふわふわと出てきた玉 すべてを焼きつくした。

「ピッピ

ピンクの雲を イメージして。

それで ぼくたちをつつんで」

竜のオールが言った。

ピンクの雲は 三人をやさしくつつんだ。

ピッピは そのままそっと オールを立ちあがらせ 竜のそばによった。

三人は そのまま疲れて眠りはじめた。

竜がまるまり そのお腹のところに ピッピとオールが あたまを乗せ からだをよせて眠りつづけた。

どのくらい 眠っていたのだろう。

ピッピは目が覚め 自分が よりかかっている竜を見た。

竜は こどもの竜になっていた。

大きさが半分以下になっていた。

そして もう一人のオールが いなくなっていた。

「もう一人のオールがいない。

起きて オール」

こどもの竜を ゆりうごかして言うと、竜は目をさました。

ほら穴の 入り口で音がした。

ふりむくと 大きなニーズヘッグがいた。

「なんだ? そいつは」

ニーズヘッグが しげしげと小さな竜を見た。

ラタトスクが ニーズヘッグの肩から するすると降りてきて こどもの竜のそばによった。

「オール、

一人に 戻ったんだ。

でも

こどもだ」

ラタトスクが 最後は 独り言のように言った。

「やってられねぇなぁ。

こんなのとは 戦えねぇ。

どのみち ラミアの命令なんて

めんどうで、もう聞く気は ないがな」

半分こばかにして 鼻でふんっといった風に ニーズヘッグが 笑った。

続けて ピッピに 向かって言った。

「おまえの弟にでも してやれや。

さてと、もう少しするとラミアの命令を聞く わけのわからん奴らが 集団でこっちに向かって来るから ここにのんびりしているわけにもいかねぇな。

このちびは 役には立ちそうもないし」

オールを一瞥した。

小さな竜のオールは 不安そうにふるえた。

「とりあえず、親切な俺が 南の家まで送ってやるか。

どうする?」

オールとピッピを チラリと見たが 返事をまたずに ピッピのそばにきた。

ラタトスクは 小さなこどもの竜の肩に乗った。

ピッピは 真っ黒なニーズヘッグを見上げた。

ふんっと ばかにしたようすでニーズヘッグが

「いやか?」と、聞いた。

「いえ」

小さな声でピッピは言った。

小さな竜に乗ったリスと 大きな黒い竜に乗ったピッピは 暗い空を南の家をめざして飛び立った。

はるかかなたに 南の家が見えてきた時、ニーズヘッグが スピードを落として空中を旋回 しはじめた。

「まずい、見ろ」

見ると 南の家の周りで いろいろな種類の竜や ぶきみな 見たこともない怪獣がうごめいていた。

「ピッピ創造しろ!

つくるんだ!」

ニーズヘッグが叫んだ。

「どうすればいいの?」

「しるか!

考えろ!

剣でも 槍でも 山ほど出せ!

さっさと 出せ」

ピッピは 剣を思い浮かべた。

剣の先が 一斉に そのうごめく怪物たちの方向に向いた状態で 空中に数え切れないほど あらわれた。

どんどん 怪獣たちがすごい速さで こちらにむかって 黒い大群になって飛んでくる。

ニーズヘッグが また叫んだ。

「ピッピ!

オールとラタトスクに シールドをかけるんだ」

ピッピはいそいで思い描いた。

オールとラタトスクのまわりを 少し白みがかった透明で特別なプラスチックで 覆った。

怪獣たちは 黒々とした空気のうずと うねりとともに どんどん近づいてきている。

「剣を飛ばせ!」

ニーズヘッグが叫んだ。

剣は怪獣たちの塊を目指して飛んでいく。

あと少しでとどくその時に 剣がフッと消えてしまった。

「なんで 消えたんだ!」

ニーズヘッグが叫んだ。

「何やってんだ。

思いつづけろ!」と叫んだ。

「死んじゃう剣がつきささると死んじゃう!

みんな死んじゃう」と、ピッピは 必死で叫んだ。

「あ~?

ばかやろう。

う~、

死なない!

あいつらは 死なない。

別のところに あいつらはいくだけだ。

どっかに いくだけだ。

さっさと出せ、

剣を出せ!」

すごい声で 叫んだ。

剣が またたくさん出現して 迫りくる怪獣たちに向かっていった。

そして怪獣それぞれに その剣があたる寸前に 剣が一瞬にして変わり ピンク色の皮膜となり怪獣のからだをおおった。

怪獣のからだをおおったとたん そのシャボン玉のようなピンク色の皮膜の中で 怪獣は人間に変わった。

いろいろな人間がいた。

その人間はどんどん皮膜の中で 若くなり最後はついに赤ん坊になり、そしてどんどん小さくなり 小さな卵になり そしてまわりの丸いピンクの皮膜の玉と一緒に 消えてしまった。

消える時、一瞬キラリと輝いた。

そして 鈴の音がした。

それぞれの音が 少しずつ違ったので 美しい小さな鈴の音が たくさんかさなって透き通った音色で 空気中が うまった。

キラキラキラキラと光る スターダストとともに リンリンリンリンと音が満ちた。

剣で刺された者は ひとりもいなかった。

血は どこにもなかった。

「ば、ばかやろう」

目を白黒させてニーズヘッグが言った。

剣を出させるために言った言葉が 自分の考えていたこととは ぜんぜん違う形で終わった。

リスのラタトスクは 目をキラキラさせて その光景に見入っていた。

空はどんどん明るくなり 青空が広がっていった。

「南の家に 降りるよ」

リスのラタトスクが オールの背中から振り向きながら言った。

南の家におりると オールは姿をかえた。

五歳くらいの男の子になっていた。

目に不安があった。

ラタトスクは 五歳の男の子の肩には 大きすぎたが、しばらくその肩に乗っていた。

南の家の広場の向こうに ギリシャ神殿のような白い柱が立っている。

ニーズヘッグは ずいぶんと大きかった。

柱の横には 壁がなかったが、真ん中から 入らなければ部屋のあるところには 行けない。

そこが入り口なのだ。

「俺を 人間にしろ」

ニーズヘッグは言いながら、ぷぃと横を向いた。

人間には別になりたくはないが といったふうであった。

ピッピは どう思い描いたらいいのか わからないので、

「人間になれ」と、とりあえず言ってみた。

ニーズヘッグは どんどん縮みはじめ、二メートルぐらいまでは 竜の形のままで小さくなった。

ニーズヘッグはどうなっているのだと 自分のからだを見回したが、突然上から下まで 黒い服を着た青年になった。

「俺も 子供になるのかと思った。

ふんっ」

髪の毛も黒だったが、目は明るいブルーだった。

すねたような顔が、ピッピにはおかしかった。

ニーズヘッグは チラッとピッピに目をやったが、また ぷぃと 横を向いた。

ラタトスクは すばやくニーズヘッグの肩に乗った。

ピッピが ニーズヘッグに聞いた。

「自分では 人間になることはできないの?」

ニーズヘッグは返事をせずに さっさと柱の真ん中を通って 神殿の中に入っていった。

いつもの大きな石のテーブルに 各自座るとニーズヘッグが言った。

「さぁて、これからどうするかだ。

俺はこいつの面倒はみないぜ」と、言いながら五歳のオールを チラッとみた。

オールは、ピッピのひざの上によじ登り ピタッとからだをひっつけてきた。

「そうだ、こいつのしりあいの人魚とかに 育ててもらえばいいや。

育つのかな。

わからんが」

「まぁいいや、ピッピ食べ物を出してくれ」と、続けて言った。

ピッピは

「夕食」と宣言した。

どうも細かく想像しなくても、言えば調度よいものが 出てくるのがわかった。

小さなオールの前には シリアルと牛乳があらわれた。

ニーズヘッグの前には ピーマンの千切り炒めが 山盛りに皿にのってあらわれた。

そのピーマンを見て、ピッピがびっくりしていると ニーズヘッグが ものすごい目でにらみつけてきた。

「まって、もう一回

何が いい?」

「唐揚げ」

山ほどのピーマンが消え、から揚げが 山ほどあらわれた。

ラタトスクの前には フランス料理のフルコースが順番にあらわれた。

ラタトスクは ナイフとフォークを使って食べ、最後にはコーヒーを飲んでいた。

ピッピの前には、おかゆが あらわれた。

それぞれが それぞれのスピードで 食べ終わった。

「ソファ」と、ピッピが言うと 大きめのやわらかい座り心地の良さそうなソファが 二つ出てきた。

五歳のオールは ピッピのそばをずっと離れずにくっついていた。

二人でそのソファの一つにすわった。

ラタトスクは丸くなって もう一つのソファで、もう寝ていた。

「ソファ」ともう一回言うと、ニーズヘッグ用のソファが出てきた。

黒い 革張りであった。

しばらく だまっていたニーズヘッグが言った。

「ピッピにとっては、こっちの世界は 夢なのかもしれないが、俺たちには 想像の世界じゃないんだ。

おそわれたら ちゃんと体の痛みもあるし、消滅したら どこにいくのかわからない。

死ぬのはそれなりに 怖いんだ。

まぁ死んだ後 どうなろうが まぁいいが死に方は気になる」

ニーズヘッグは怪物たちを前にして ピッピの魔法を頼みにした自分が気に入らなかった。

それで、自分に 納得させるように話しつづけた。

「時々夢を見る。

きっとそっちが ピッピの世界なのかもしれない。

俺は いつも狭くて暗い所にいる。

今だって 俺のいるところは暗いけど、全然違う。

その夢は見たくない。

だから ぐっすりとは眠らないんだ。

片目を開けて 寝るんだ」

そう言うと、片目を開けて もう一方を閉じて寝むりはじめた。

寝ているうちに 竜にもどっていった。

竜が大きすぎて もうソファは 枕になっていた。

ぐずぐず鼻をならしながら そのうち、両目を閉じて寝ていた。

ピッピとオールは ピッピがベッドと言ったので ソファがそのままベッドに変わり、二人は ゆっくり眠りについた。

ピッピは 夢を見ていた。

ベッドに乗ったまま 楽な体勢で飛んでいた。

看板に描いた絵のような三日月の 回りをそのベッドはたのしげに回った。

横を見ると 同じようにたのしそうに笑っている五歳の りゅうちゃんがいた。

見ると 向こうから黒い馬が飛んできた。

羽がついている。

その羽も黒かった。

二人のベッドに降りようとするので、無理だよと、言おうとしていたら ベッドが大きくなり そこに ばさりっと落ちてきた。

ラタトスクはどこだろうと、さがすと、やさしげな若い女性が 黒い馬の横にあらわれて座った。

黒い馬の首に手をまわし やさしくなでていた。

大きなベッドは ゆりかごのように ゆらゆらしていた。

ピッピは小鳥のさえずりで 目が覚めた。

広い部屋に 背筋がピンとするような外気が入ってきた。

見ると ニーズヘッグが 人間になっていて、石のテーブルの前に座っていた。

あごを手にのせて 朝ごはんを 待っているようだ。

「朝ごはん」と、ピッピは言った。

ニーズヘッグの前に唐揚げが 山ほどあらわれた。

結局、ピッピもオールも前の晩と変わらなかった。

メニューは シリアルと牛乳。

おかゆ。

ラタトスクだけが オレンジシュースのついた イングリッシュブレックファストだった。

「他に何か欲しいもの」と、ピッピが言うと、

「あさりの味噌汁」

オールが かわいい声で言った。

ニーズヘッグとラタトスクも 小さく手をあげた。

四人の前に 海の香りともに、あさりの味噌汁があった。

風が 通りぬけていった。

おいしい 朝ごはんだった。

創造する時、細かく思い描かなくても 心の中で言っても 口で言っても それは出てきた。

思っているのと少し違う時もあったが、出てきたものはいつも的確だった。

後で考えると それが的確だとわかった。

自分の思いと 何か他の要素が混ざるような感じだ。

願えば出てくるのだったら、いつもなんでも願っていればいいのにと思うが、思えばそうなるということを どうもその時はうっかりわすれてしまう。

身についてないので 意識しないと魔法が使えることをわすれてしまう。

とりとめもなく そんなことをピッピは考えていた。

「さてと、どうするかだ。

あいつだ。

ラミアだ。

どうやって、どうするかだ。

対抗のしかたをよく考えて あたまを使わないと」

ニーズヘッグが言った。

その時 ウンディーネが奥にある泉から 必死に走ってきた。

人間

「人間がくる。

人間がわたしたちを狩りにくる」と、あえぎながら言った。

ウンディーネの 細いからだがふるえていた。

「ここを出るぞ」と、言いながら ニーズヘッグは入って来た、入口に向かった。

入口の方から 空中に浮かぶ機械に乗った人間が こちらに何機も来るのが見えた。

ひゅんひゅん 音がしている。

きびすを返して、泉の方へ引き返した。

泉の むこうの図書館に 皆で入り、円形の部屋の大きな戸を内側から閉めた。

戸を閉めたが こちらからは向こうが壁を すかして見える。

むこうには こちらは見えない。

見えないだけでなく図書館の中を通りぬけていく。

ぶつかりもせず 空中をその人間たちは 飛んでいるのだった。

ふたつの空間は 重なっていた。

図書館の中では その相手は 半分透き通って見えた。

こちらの物は 見えないし存在しないらしい。

通りぬけていく人間の表情までわかったが むこうの目はこちらを見ていなかった。

その乗り物は ローマ帝国の一人乗りの戦車の形をしていた。

二輪の車で 本来ならその前に馬か何かが、つくのだろう。

その乗り物に 人間が立って乗っている。

手には 槍だったり熊手だったり 持っているものはバラバラだった。

しばらくあちこちとさがすように飛んでいたが、やがて去っていった。

「しばらく、ここにいた方がいい」とニーズヘッグが言った。

ウンディーネは かれらが戻ってこないか 心配で人間たちが去っていった方を 見つめていた。

「あの人たちは 何をしようとしているの?」と、ピッピが ウンディーネに聞いた。

「あの人間は、自分たちは人間だということを証明するために 人間以外の者を狩っているの。

機械を使わず空を飛ぶ者、海を潜る者、大きさを変える者、姿を変える者は、悪魔の使いだと言うの。

天使のことも あれは悪魔だと言っている。

空を飛ぶから」

ウンディーネは自分には 魔女狩りをされた記憶があると言った。

バラの香りと共に 図書館の上の方から人の大きさの天使が たくさん降りてきた。

キラキラした光が まわりを取り囲んでいた。

そして天使のまわりには バラの花びらが舞っていた。

天使たちは言葉が話せないようすで 手ぶり身ぶりで何かを伝えようとしていた。

「そばに 来るな」

ニーズヘッグが うんざりしたようすで言った。

「俺は天使も悪魔も きらいだ」

手で天使に来るなと 追いはらった。

「こいつらは、自分を天使だと思っている。

あいつらは自分を人間だと思っている。

お互いここまできて、かまい合う必要はないだろう。

みんな気が 狂っている」

ウンディーネがそれを聞いて 雷に打たれたようにショックをうけ暗くなった。

それっきり、みんな黙ってしまった。

天使たちは天使の顔をして 空中をゆっくりあがったりおりたりしている。

天使たちは 自分たちは 安全だと確信しているのか、理解ができていないのかはわからなかった。

天使をつかまえることなど できるのだろうか。

天使の一人が ピッピに本を開けて差し出した。

それは聖書で

『求めよ、さらば与えられん。

尋ねよ、さらば見いださん。

門をたたけ、さらば開かれん。』と書かれた箇所だった。

「俺たちにかまうんじゃない」

ニーズヘッグは うなるようにどなった。

「さてと、あいつらの後を うしろから追うか。

まともな俺は ここを出て、前の仕事のご主人さまのラミアを 表敬訪問してくるか。

どうするピッピ。

いっしょに来るか?

ここに時間のない空間をつくって ずっといるか?

オールお前はどうする」

小さいオールはピッピにしがみついて 目はおどおどと ピッピを見あげた。

「この図書館の上をあがっていくと どこに出る?」

ニーズヘッグが 天使たちにどなった。

天使たちはうれしそうに 行こう行こうと指で上をさした。

「ピッピ、おまえ見ただろう あの機械。

あれと同じ機械を 創造しろ」

ニーズヘッグが言った。

ピッピは

「機械」と、言った。

同じ空飛ぶ機械が 二機出てきた。

なぜ出てきたのが二機なのだろうと ウンディーネを見ると、こわばった顔で「わたしは行かない」と言った。

ニーズヘッグとラタトスクが一機に乗り、ピッピとオールが もう一機に乗った。

オールは しっかりとピッピにしがみついていた。

馬のない この機械の動力は なんなのだろう。

結局これも魔法なんじゃないか。

あの人たちも 魔法を使っているということじゃないのか とピッピは思った。

その機械のまわりを たくさんの天使が囲んだ。

どの天使も 素晴らしい顔をしていた。

どんどん 上に上にと上昇した。

図書館の天井は 空の絵が描かれていた。

天使たちが その天井を押し上げたので 絵で描かれた空が開いた。

本当の青い空が 広がっていた。

空気がさわやかだった。

開いた天井から出る時、天使の一人が ピッピのあたまの上に手をかざした。

一瞬で バラの香りにつつまれた。

きゅんきゅんと 小さな音をたてて 二機の乗り物は外に出た。

これでとりあえずは、狩られないだろうという算段だ。

同じ人間の仲間ということで 狩ることはないだろう。

しばらく飛んでいくと、回りがその機械に乗った人々で 雲霞のごとくになった。

きゅんきゅん きゅんきゅんという音で 空は満たされていた。

一人乗りの機械に乗った人間たちは それぞれ熊手や鋤や槍など いろいろな武器を手ににぎりしめていた。

皆ニブルヘイムへ向かっていた。

遠くに城が見えてきた。

ニーズヘッグが 目で合図を送ってきたので その群れからそっと離れた。

ぐるりと城をまわりこみ、やっと塔と屋根の間に おりるところを見つけた。

機械は 少し斜めになった。

しばらくようすを見ることにした。

中で仕事をしている作業服の、あの何も考えていない人たちが どうなってしまうのか ピッピは心配になった。

もう 女王ラミアの しもべの竜も怪獣たちも消えてしまって 今はいない。

皆、小さくなって生まれる前に戻っていったので 彼らの狩る相手は ラミアとあの作業服の人たちだけだ。

うるさいきゅんきゅんという音で 女王ラミアはバルコニーに出てきていた。

バルコニーの上で からだを大きくしていた。

その下半身は うねうねとした蛇で、上半身をのばして叫んでいた。

いらいらした調子で。

「ニーズヘッグ!

ニーズヘッグ!

どこだ!

おまえのお母様を 見殺しにする気か」

ニーズヘッグの顔がゆがんだ。

ラミアは叫び続けている。

乗り物が 欲しいのだ。

「ニーズヘッグ!

ニーズヘッグ!

どこだ!

おまえのお母様を 見殺しにする気か。

わたしは 空は飛べないよぉ!

お前に子守唄を歌ったのは だれだ?

お前を心配する者は だれだ?」

すごい叫び声になった。

ニーズヘッグはその声に反応して 黒い竜になりどんどん大きくなっていった。

うちひしがれて、心の中で何かと葛藤していた。

ラミアが 今度はとびきり優しい声で弱々しく 今にも泣かんばかりに言った。

「ニーズヘッグどこにいるの。

わたしは 殺されてしまう。

ニーズヘッグ 助けて欲しいのよ。

どんなに あなたのことを考えていたか。

愛しているわ。

こんどはニーズヘッグ お前がわたしを助ける番よ。

ニーズヘッグ」

一瞬、ニーズヘッグはピッピを見た。

その目は 澄んでいて悲しげだった。

飛び立つ時 ラタトスクがニーズヘッグの肩に走り乗った。

翼をひろげ すいっと空に舞い上がった。

女王ラミアの上に飛んでいくと ラミアは勝ち誇った顔をした。

そのままニーズヘッグの背中に ずるずると這い登った。

その重たさに ニーズヘッグが力を入れてこらえた。

ラミアは ずいっと手を出し邪魔だと思ったのか ラタトスクをわしづかみにすると 思い切り下に投げ捨てた。

ピッピは

「あっ」と、叫んだ。

ニーズヘッグはそれでも 女王ラミアを乗せ、飛び立った。

黒い竜の表情はわからなかった。

そのままラミアに操縦されるままに、機械に乗った蚊トンボのような人々を 口から吐きだす火で焼き尽くしていった。

人々は火にのまれ 叫び声をあげて落下していった。

ラミアの顔は上気して 目はらんらんと輝き たのしくてたまらないといったふうであった。

時おり声をあげて

「ざまあないな」と、叫んでいた。

塔と屋根の隙間に降りていたピッピは しっかりと五歳のオールを抱きしめていた。

オールも ピッピにからだをぴったりとつけていた。

こぎざみに オールはふるえていた。

空の人間たちは 散り散りになり逃げ出した。

抱きしめているオールが 少しずつ成長していった。

六歳になり七歳になりといったようすであった。

ピッピは 必死に空のニーズヘッグを目で追っていたので だんだん大きくなっているオールに気がつかなかった。

ラミアは、逃げまどい城からとおざかる人間も ニーズヘッグに追わせて焼き殺していたが、そのうち一機も見当たらなくなった。

ニーズヘッグを回転させ バルコニーに自分を降ろさせるとラミアは

「あぁなんて疲れたのでしょう」と言い捨てて 城の中に入っていった。

ラミアはもう用は済んだといったようすで ニーズヘッグには一目もくれなかった。

ニーズヘッグは ゆっくり下に降りていき、ラタトスクを探しはじめた。

ニーズヘッグがものすごい勢いで人々を焼き尽くしていたのは 一刻も早くラタトスクを探したかったからなのだろう。

城の地面におりると、ニーズヘッグは 黒い服を着た人間の姿になっていた。

ラタトスクが落ちていったところをさがすと、倒れている女の人をみつけた。

ピッピも そっと機械の音を気にしながら降りていった。

ニーズヘッグが しずかに抱き起こしている女性は、夢でみた あの優しそうな女の人だった。

ニーズヘッグは その女性を見て何かを叫んだ。

その女性は あの リスのラタトスクだった。

「僕の愛する人」とニーズヘッグがつぶやいた。

「ラタトスク、なんで僕に言ってくれなかった」

ぐったりしている その女性はやっと息をしていた。

ラタトスクのこころが 聞こえてきた。

その聞こえない声は ピッピの心に入ってきた。

『わたしはあなたのそばにずっといて幸せだった。

わたしはあなたを裏切っていない。

あなたを捨てたりしていない』と、ニーズヘッグに語りかけていた。

ニーズヘッグの こころの風景が見えた。

ニーズヘッグは 彼女がこころがわりしたのだと知らされ、落胆と怒りにこころをとざしてしまった。

その怒りは出口をさがし 破壊へとむかった。

リスのラタトスクは ラミアに嫌われ遠ざけられたニーズヘッグの 恋人だった。

彼女は神経をつかい ラミアに気づかれないようにして リスになりニーズヘッグのそばにずっとついていた。

『なぜ気がつかなかった?

なんてばかなんだろう』

自分を責めているニーズヘッグのこころの声が ピッピのこころに 重なって入ってきた。

ニーズヘッグには 恋人が変わらぬ思いを自分に持っていることなど 想像もできなかった。

信じるこころなど 彼にはなかった。

彼女の からだから光が出てきて人の形になり、ニーズヘッグの顔を両手ではさみ 聞こえない声で『さようなら』と言ってしずかに消えていった。

やさしい愛と思いやりと哀しさと これからの心配、そんなすべての思いが 空中を漂っていた。

しばらくニーズヘッグはじっとしていたが、またゆっくり そしてどんどん加速して大きくなり 黒々しく怒り狂った竜になっていった。

怒りが空気を伝わり そしてものすごい勢いでその怒りは成長していった。

空気が ビリビリと振動していた。

「ピッピ!シールド!」

オールが叫んだ。

もう一瞬遅ければ その怒りの振動で粉々になっていただろう。

周りの木々も 建物もひびが入り始め、崩壊し始めた。

女王ラミアはガウンを押さえながら 何ごとだろうとバルコニーに出てきた。

「ぼうや、わたしのぼうや どうしたの?

何があったの?」

ものすごい大きさになっていたニーズヘッグに驚き ラミアはおびえながら それでもきつく叱る調子で言った。

「何やっているんです!

静かにしなさい!

やめなさい!」

不安を 威嚇に変えてどなった。

「気でも違ったの!」

その言葉を聞いて、ニーズヘッグは 母親をしげしげとその目で見た。

そして、口を開け 母親を息を吸い込むように 一口で飲み込んだ。

のどの奥で 叫びともつかない音がした。

そのままニーズヘッグは じっとしていた。

何も考えずに じっとしているようだった。

間もなく ニーズヘッグが もがき始めた。

地面を這い回って 苦しみだした。

ニーズヘッグは ラミアを噛むことができずに まるごと飲み込んだのでラミアは胃の中で からだを大きくし、ニーズヘッグを内側から引き裂こうとしていた。

ニーズヘッグは 苦しみながら、ピッピを目でさがして叫んだ。

「ピッピ!

想像しろ。

石だ。

石にしてくれ」

ピッピは 一瞬何を言われているのか わからなかった。

その時 オールが叫んだ。

「ラミアが出でくる前に、

固めて、彫刻にするんだ」

「彫刻」

ピッピは あらん限りの声で叫んだ。

その時 ニーズヘッグの胃を突き破って ラミアのあたまが外に出てきた。

そしてそのまま固まった。

胃液で ラミアの美しい顔は 少し溶けてくずれていた。

ニーズヘッグは両目を閉じて 首をのばし上を向いて固まっていた。

静けさが 残った。

もう何も 音がしなかった。

あたりは 廃墟となっていた。

廃墟の中を あの作業服を着ていた人たちをさがしたが、作業をしていた人たちはどこにも見当たらなかった。

ところどころに バスケットボールが落ちてころがっていた。

「作業をしていた人が どこにもいない」と、ピッピが言った。

「行こう」

オールがピッピの袖をひっぱった。

「行くよ」と、続けて言った。

オールは 中学生位の年齢になっていた。

そしてオールは 竜に変わった。

来る時の大きさよりは小さいが ピッピを乗せて飛べるくらいに大きくなっていた。

「帰るよ。

送っていく」

ボソッと そう言うと ピッピを乗せて空に飛び立った。

下に広がる風景は うつくしかったが、たんにうつくしいだけの気がした。

ずいぶんと 空を飛びつづけたなぁと思っていたが、しばらくすると この世界にくる時に降りたところが見えてきた。

そこにまた降りて休んだ。

目をつぶってゆっくりしているオールのそばをはなれて、あの小人さんたちがいないか、あの時の地下にむかってのびていた洞窟をさがした。

疲れていたが 無性にあの小人さんたちに会いたかった。

さがしてもさがしても洞窟の入り口はなかった。

とぼとぼと もどってきてオールの横にすわった。

二人とも疲れていて話す言葉もなかった。

しばらく休むと 少し元気がもどってきた。

オールはピッピを乗せ ふらふらと飛び立った。

なつかしい木々の向こうに ぽつんと小さな一軒屋が見えてきた。

両脇の木が手をつないで左へ右へと ダンスを踊っているように見えた。

なつかしい?

なつかしいの?

じゃあね。

ピッピ。

ピッピはピッピの時を 生きなきゃ。

そうオールは言った。

言ったような気がした。

ふと気がつくと、ウッドデッキの木の感触が足にあった。

足には 靴はなかった。

何羽かカラスがカァカァと お互いに声をかけあいながら飛んでいった。

もとの女性に 戻っていた。

自分に聞いてみた。

「さみしい?」

からだを 貫くさみしさがあった。

空を見ると夕暮れの中に オパールのようにかがやく虹が うっすらとかかっていた。

その虹のアーチの真ん中を くぐるように鳥のようなものが飛んでいく。

鳥ではない。

あれは

あれは

オール。

小さいオール。

再会

しばらく静かな何日かをすごした。

彫刻に変えてしてしまったけれど 他に方法がなかったかと考えた。

いくど考えても 答えは出なかった。

夢を見た。

夢で本が一冊、開いてある状態で 自分の家にある丸テーブルの上にのっていた。

それを手に取り、表紙のタイトルを見た。

見ると、

『ティットとトッドルの冒険』と、あった。

それは絵本だった。

開きなおして見ると 地下のモグラの家のような絵が描かれている。

よくみると 地下四階建てのようだ。

一目で見られるように 人形の家のようにこちらの壁は開いている。

実際は こちらにも壁があるようだ。

一番上が一階だとすると、二階の部屋に暖炉がある。

その上に 絵がかかっている。

その絵を見るように リクライニングするいすが二つ見える。

誰か座っているみたいだが、いすの背でわからない。

暖炉の上にかかっている絵は、見ると その絵が動いている。

なんだ テレビじゃないか。

そう思って斜めから だれが座っているのか見たいと思うと あっという間に 斜めからの視点に変わった。

いままで見ていた側が 壁だとわかる。

いすの中に はかわいい男の子が それぞれに座っていた。

兄貴と弟分だった。

なぜ子供なのだろうと思ったら、ふとわかった。

背伸びして 大人の形で地上に あらわれていたのだと。

「ティット」

「ほい なんだい

トッドル」

いつものとおりに たのしげだ。

暖炉の煙は 地上のきのこ形の えんとつ から出るようになっている。

台所のオーブンは 配管がまた別で 同じように地上にきのこ形で とび出ている。

地下の家にも 丸テーブルがあった。

上には絵本が 置いてある。

同じ絵本に見えたが

『ピッピの冒険』と、書いてあった。

その本を いすから立ちあがった 弟分のトッドルが 胸にかかえた。

そして ふと、こっちを見た。

その時 目が合いそうな気がして、びっくりすると目が覚めた。

目が覚めてから 二人の名前をなんとしても思い出そうとしたが、思い出せない。

最後には きっと思い出さない方が いいんだねと思い、家にある居間の丸テーブルを見ると テーブルの上の絵本のタイトルが

『ふたりのロビン』に、変わっていた。

絵本の表紙は、胸の羽が真っ赤な鳥が 二羽なかよく空を飛んでいた。

赤い帽子を胸にあてた 二人を思いださせた。

あれっ と思いタイトルを もう一度見なおそうとしたら

目が 覚めた。

二階の 自分のベッドの中にいた。

なんだか くらくらしてきて むりやり起きあがり、ベッドから出て階段をおりた。

歩きながら板張りの床の感触を 足で確認しながら一階の居間に行った。

丸テーブルの上を見たが、本はなかった。

りゅうちゃんを捜そう、

そう思った。

むかし 一緒にバイトをしていた友人がいて、彼女は今もその保育園につとめていた。

もうその子は とうに引っ越しているので よくわからないということだった。

噂だけどね、と彼女は言った。

「あのきれいだけど、相当イライラしていた りゅうちゃんのお母さん、あの人ね 後妻さんだったのよ。

よっぽど ストレスがあったのね。

こどもは かわいそうよね。

歳の離れているお兄ちゃんが いたでしょ。

つよしくん だったかな。

あの子は連れ子だったんだって。

あの、お兄ちゃんが よく保育園に迎えに来ていたじゃない。

あの子の方がよっぽど りゅうちゃんの面倒をみていたじゃない。

卒園してまもなく お父さんが亡くなってしまって、それで引越しをしたんじゃないかな。

遺産相続の騒動もあったらしいのよ。

『女社長だとよ』とか、揶揄されて、いろいろと ひどいことを言う人もいたから引っ越しちゃったのかもね。

でも りゅうちゃんは あの母親じゃ きっと苦労したかもね。

いつもビクビクしていたものね。

かわいそうね。

でも もう大きくなっているわね。

わたしたちも もう歳ねぇ」

とりとめもない話をしたが結局、消息は つかめなかった。

電話が かかってきた。

おじからだった。

おじは 都内でメンタルクリニックを開業していた。

今は言い方も代わって メンタルクリニックになったが、昔は精神病院といって おじの病院はどこか怖いような気がしていた。

外からは 中のようすが わからないようになっていた。

高い塀に かこまれていた。

人手が 足らないんだ。

医療事務のパートでも してみないかという話しだった。

このところ 図書館で暇にまかせて 心理学関係の本をたくさん借りてきて読んでいた。

人のこころのうごきに興味がわいてきて、そんな勉強も もしかしたらできるのではないかと思い、おじのところで働くことにした。

自分が夢をみたのではない とは思っていたが、いややはりあれは白昼夢だったのかもしれないと いろいろ 際限なく考えていた。

おじに 話すつもりはなかった。

仕事をしにいって 患者になる気はなかった。

職場復帰も きっと毎日が充実して いいものじゃないかなという期待と、こんな自分でもやっていけるのかなという不安で 緊張気味だった。

院長の親戚だという立場も 少し気になったが、しかたがない。

病院は 意外とふんいきは明るかった。

外来の患者が 主であった。

職員の方々、十人ほどに さっと紹介された。

とてもいっぺんに 顔と名前を覚えられない。

ほかにもたくさんの人が 働いていた。

はじめの日は、デスクの前に座っても 事務のまねごとのようで たいした仕事はできなかったが それはそれであっというまに一日が おわった。

次の日 おじが、きのうは休みだった職員を もう一人、紹介するからと 臨床心理士の男性をつれて 事務室に顔を出した。

「川原竜一です」

「はじめまして」

その若い男性は にこにこしながら言った。

「先生、ひさしぶりです。

前に会っていますよ」

「えっ?」

「ぼくです。

りゅういち です。

先生ちっとも おかわりありませんね。」

―オール

りゅうちゃんは 青年になっていた。

そしてそれは

たぶん オールだった。

竜のオールとピッピ

ピッピはその後の向こうの世界を気にかけています。続編では、こちらの世界での展開もあり、人が成長するにはどうしていくのが良いのかを経験していきます。