駒茸(こまきのこ)

信州佐久平は中仙道が通っていることもあり、古い宿場町が連なっている。岩田村宿からはじまり、塩名田宿、八幡宿、望月宿、茂田井間宿、芦田宿とある。

中でも望月は古くからの町で、縄文時代の遺跡があり、戦国時代には豪族の望月氏が活躍し、築城した望月城址が山の上にある。望月氏はのちに武田信玄に滅ぼされている。道々にはたくさんの石仏や道標を見ることができ、歴史散策にはよいところである。望月は良い馬が生産されていたところでもあり、それを祈願する駒形神社がよく知られている。

望月は温泉場としても有名なところである。昔から知られている宿が多くあるが、有名なのは旅籠(はたご)ヤマト屋で、建物が重要文化財になっている。そのあたりでは最古のものである。

私は夕方新幹線で佐久平に着き、望月に行く上田バスに乗った。発車までかなり間がある。

運転席の脇に座って、暇そうにしている運転手に声をかけた。

「望月城やそのあたりの旅籠について調べるために来たのですが、望月にはどのくらいかかりますか」

「そうね、三十分くらいかな」

人の良さそうな五十代とおぼしき運転手は笑顔で答えてくれた。話好きの感じのする運転手は、いいきっかけと思ったのだろう、

「望月に住む仲間だった運転手が面白いことを言ってたっけよ」

そう言って次のようなことを話してくれた。

このあたりのバスは最終便といってもかなり早い時間にでる。

去年の暮れのことだが、夕方七時をちょっと回った最終便には一人の老女が乗っているだけであった。その時刻になると、あたりは真っ暗である。

老女は途中の浅科(あさしな)で降り、その後は客がいなかった。

ゆっくりとバスを走らせていると、後ろの方から車らしきものがかなりのスピードでやってきた。

ライトも点けずに危ないなと思いながら運転手は道幅のあるところで徐行してやり過ごそうと思ったそうである。

その車はバスの脇を一気に抜いて先にでた。

やれやれと思って抜きさった車を見ると、バスのライトに照らされたのは、なんと、栗毛色の馬である。

その馬は、振り向いて運転手を見た。

馬の眼はバスを追い抜いてとても得意そうで、嬉しそうな顔だったと運転手は言っていたそうだ。

それだけではなかった。馬は橙色の人参を咥えていたと、一瞬そう思ったが、よく見るとそれは橙色の茸だった。

なぜ茸を咥えているのだろう、運転手は不思議に思ったそうである。

そういった話だった。

「面白い話ですね、その運転手の人と逢ってみたいですね、僕は文化人類学を学ぶ者なんです」

と言うと、

「数野さんといって、そのあたりのことは良く知っているから、面白い話が聞けるよ、連絡してみようか」

親切にもバスの運転手は携帯で電話をかけてくれた。

私が電話に出て、望月温泉に泊まると言ったところ、数野さんはその日のうちに、宿に来てくれることになった。もちろん、タクシー代を出すと言ったところ、歩いて十分だなと笑っていた。

そうこうしているうちに出発の時間になった。

バスは駅前広場から道に出ると、幹線道路をゆっくりと進んでいった。途中で脇道に入り、集落の中を通ると、また幹線道路に出た。幹線道路といっても狭い道である。昔の中仙道だろう。この時間は歩いている人もみかけない。

「そろそろ終点ですよ」

運転手が声をかけてくれた。

バスは望月に着いた。ひと昔前のバス停車場という風情だ。

私は運転手に礼を言うと降りた。

宿はバス停から歩いてすぐのところにあった。

宿の女将さんにバスでのことを話すと、数野さんならよく知っています、ということだった。数野さんとは部屋で話をすることにして、夕食を二人分たのんだ。

落ちついた宿である。私は早速風呂にはいった。誰も入っていない。

桧づくりの風呂につかっていると、このあたりの昔の風景が見えるような気持ちになる。歴史研究調査はこういった余得がある。

湯から上がるとビールをたのんだ。

「数野さんは苦労して、お子さんを立派な大学に入れられて、とても評判のいい運転手さんですよ、バスが本当に好きでね、退職後も会社に頼まれてたまに運転をしていたのだけど、それも今年の三月で終わったようですよ」

ビールをもってきた女将さんは、愛想よくビールをついでくれた。

「数野さんが見えたら、お食事をお持ちしてよろしいですね」

女将は茸の佃煮のお通しを置いて立ち上がった。

「数野さんは飲まれるのでしょうかね」

「ええ、お好きですよ」

「それじゃ、ビールもその時お願いします」

女将はうなずいて部屋を出て行った。

ビールが空になる頃、女将さんに案内されて数野さんがきた。

小柄なからだをかがむようにして、数野さんは部屋にはいってきた。深々とおじぎをすると、皺のよった顔を私に向けて挨拶をした。

「おじゃまします、数野です」

数野さんの目は小さかったが、とても澄んでいた。

「先に始めてしまってます、湯がとても気持ちが良かったもので、飲みたくなって、どうぞお座りください」

「それじゃ、失礼して」数野さんは、私の前であぐらをかいた。

女中さんがすでに食事をもって数野さんの後ろで待っていた。

「わざわざお呼びたてしてすみません。このあたりの歴史を調べに来た者です」

私は名刺をだした。

「東京の大学の先生ですか、私の話じゃ役に立たんですが、いいんですか」

「いえ、どんなお話でもかまいません。あの馬の話を聞かせていただけますか」

数野さんはもうすぐ七十五になろうとする歳である。話ではバス会社はかなり前に退職したが、日に一本ほど、特に朝早い便か、夜遅い便のバスを動かしていたということであった。

数野さんは考えるように、ぽちぽちと話し始め、ビールを何度かやり取りした後は口がよくまわるようになった。

「実はさあ、馬に会ったのは一度じゃないのさ」と本題を切り出した。

「みんなには最初のことしか言わなかったが、変だと思われたくないもんな、ほんとは、馬には何度も出会ってるんだ、俺の運転するバスと一緒に遊びたいような感じでいきなり後ろから現れて追いかけてくるんだ、最初は気をとられていると危ないと運転を慎重にしたものだがな、こっちも飛ばすと、馬は喜んで追い越して得意げに笑うんだ、振り向いてな」

「乗客の人が驚いたでしょうね」

「いや、いつも誰も乗っていないときでね、しかも望月に着くちょっと前だったさ」

「馬が現れる場所が決まっていたのですね」

「ああそうですわ、それで俺の車を追い越すと、得意げにこちらを振り向いて、口にくわえているものを見せるんだ」

「どうしてでしょう」

「馬が俺にとても幸せだと言っているんだと思う」

「どうして、数野さんに」

「信じてもらえんでしょうが、話します」

彼は飲みながら訥々(とつとつ)と話しだした。

「むかし、どの家も馬を持っていて、ものを運ぶのも、田を耕すのも、馬を頼りにしていたのはご存じでしょう」

「ええ」

「ある家で、そりゃあ貧乏な家だったのですが、馬が一頭いましてね。ここらじゃ、どの農家でも馬を一頭は飼っていたもんよ。

家族四人の家で、親父はまじめな働き者、その嫁はまた親父に輪をかけてよく働き、家の面倒をみるよい女房だった。畑を作り、他の家の手助けに行ってわずかばかりの分け前をもらったりして生活を助けていたんだわ。子供はそれは素直な男の子が二人いたんだ。

親父は、子供はもちろん、馬もとても大事にかわいがり、自分の食べる分も減らして、存分に食わしてやりたいとがんばっていたのですわ。

ところがある飢饉の時、本当に食べ物がなくなってしまいましてな、その家族は周りに生えている雑草の根まで食ったといいます。

馬は川の岸辺に放たれて草を食べていたそうです。馬に餌を買うことができなかったんだな。村全体が大変なときだったんだわ。

子供たちも痩せてきて、親父は気が気ではなかっただろうね。

そんな秋のある日、その親父は、ちょっとした働きをして、人参を四本もらったそうだ。三本は自分の嫁と子供たちに食えと与え、自分はもう食ったからと、その人参を馬にやったそうだ。

馬は、旨そうに人参をかじり、頭を親父に擦りつけたということです。

そのことがあって、馬はふいと川の岸辺からいなくなってしまったそうです。親父はそれは心配しました。餌も満足に与えられない自分を責めたそうです。

ところが、二日ほど経って、馬は山の方から山盛りの茸が入っている蔓で編んだ大きな籠をくわえて戻ってきたそうだ。

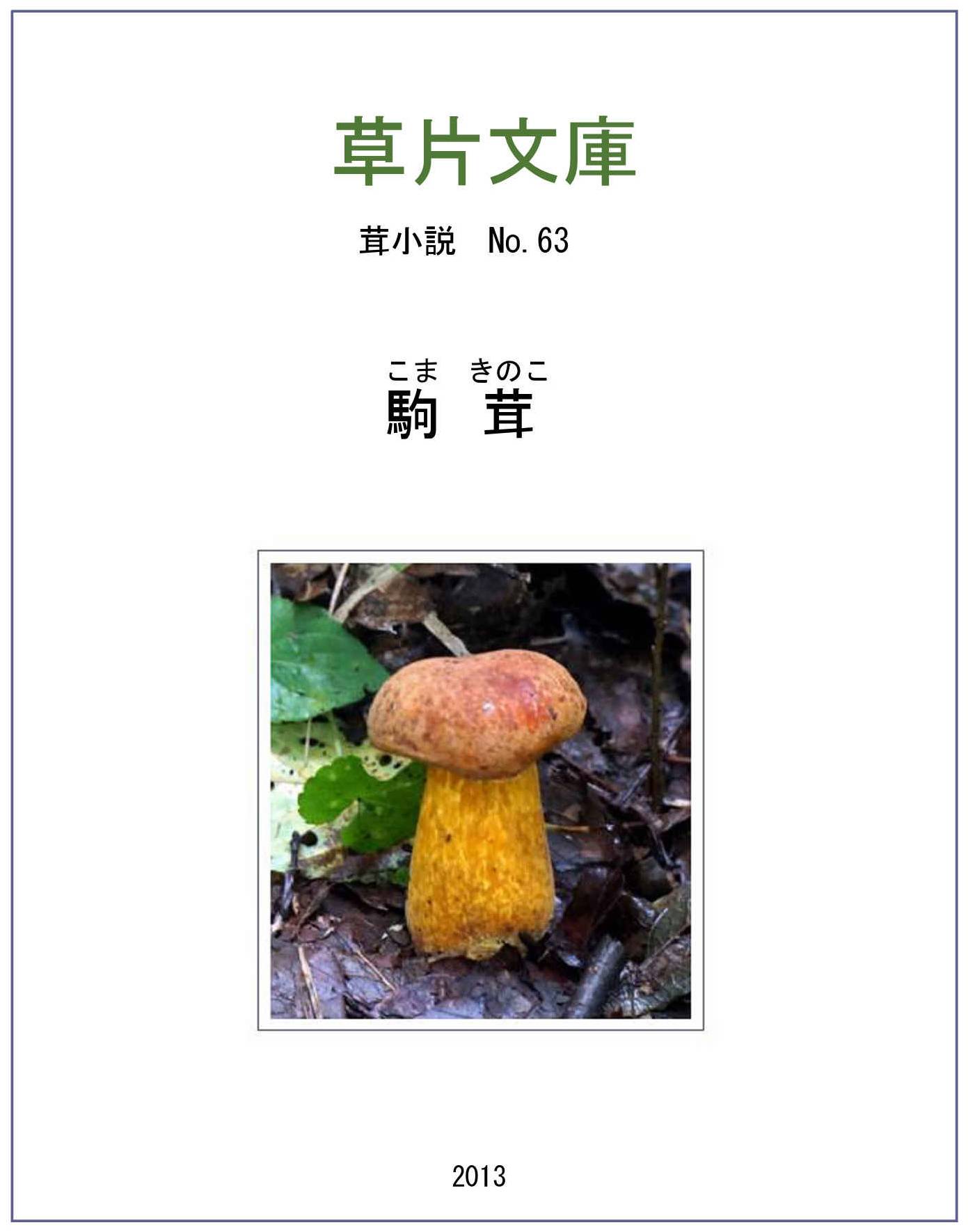

その茸は滋養に富んだ美味しい茸で、家族はそれを食べ、命が救われたということだったな。馬は毎日のように茸を採ってきて、食べきれない分は近所に配り、お返しにいろいろな物をもらうようになって、その中に人参があるときには必ず馬にやったそうだ。じいさんはその名のない茸を駒(こま)茸(きのこ)と呼んでいたらしい。

やがて、その家族は馬ともども元気になって、地味なものだがいつものような安寧(あんねい)な生活が戻ってきたそうだ」

「いい話ですね、それでなぜ、数野さんのバスにだけ馬は現れるのでしょうか」

「茸で育った子供たちの一人が私の爺さんだからでしょう」

「そうだったのですか」

「爺さんからよく聞かされた話です」

数野さんは懐かしむように言った。

「どうして、馬が蔓の籠などを持ってこれたか、わかるかね」

「いえ、どうしたんでしょうね」

「わしの想像だがね、猿に頼んだのだろう。茸を選ぶのも馬にできるわけがない。山の猿が籠を作って、茸を選んで持たしてくれたのだな。動物たちは人間以上に親密で平和なんだ」

「バスの前に現れる馬は、数野さんがお爺さんの孫であることを知って現れたのですね」

彼はこっくりとうなずいた。

「爺さんの父親は馬の現れるあたりに住んでいたんだ」

「もしかしたら、数野さん、その馬に人参をあげたのではないですか」

「ああ、ある日、佐久平の駅に地元でとれた人参が置いてあってな。それで、それを買って、バスに乗ったよ。

その夜も馬がわしを追い越そうとしたよ。私は手を伸ばして人参を窓から出したんだ。そしたら、馬はくわえていた茸を私の座席に放り込み、人参をくわえて、いつものように振り向き、幸せそうに走っていったよ。それ以来、現れなくなっちまった」

私は、なぜ、と、聞こうとおもったが止めた。

彼は続けた。

「馬がバスに放り投げた茸と、猿の編んだ籠はわしんちにあるでよう」

数野さんは最後のビールをぐーっとあけると、

「たいした話でけんのに、ごちそうになっちまってすんません」と席を立った。

食事の後片付けに来た女中さんに聞いた。

「このあたりは茸がよくとれるのですか」

「ええ、誰でも秋になれば山のほうにとりに行くよ、美味しい茸がとれますよ、数野さんはバスの運転もうまいけど、茸取りの名人ですよ、話好きでね」

「駒茸って知ってますか」

「ああ、数野さんの茸ね、色々な話をきかせてくれて楽しかったって、運転手の人たちがいってますね、このあいだも旅の雑誌の記者さんがきて、馬の話をしていましたよ、話すのが好きな人ですね」

私は納得した。昔ながらの馬の有名な望月。数野さんは可愛がっていた馬に乗るような気持ちでバスを運転していたのだろう。

後味のいい作り話である。

駒茸(こまきのこ)

私家版第三茸小説集「海茸薬、2017、244p、一粒書房」所収

茸写真:著者 東京都日野市南平 2015-9-4