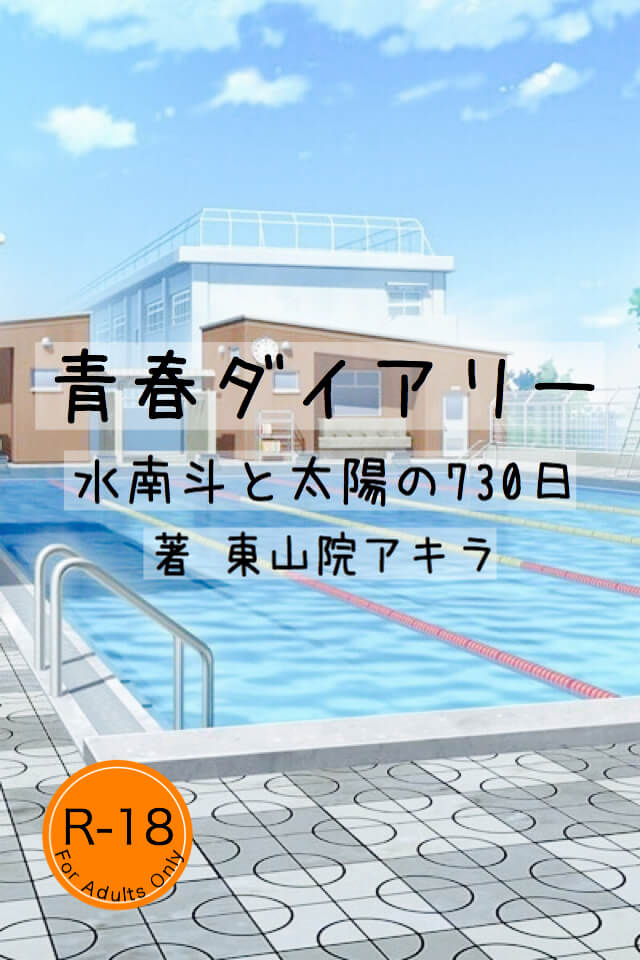

連載小説『青春ダイアリー 水南斗と太陽の730日』

プロローグ

水の中は青い光に包まれている。耳には鼓膜を圧迫する無音と、口から漏れる気泡のコポコポという音だけが響く世界。水面に顔を出せば夏の光に照らされた賑やかな現実がある。手足を動かし息継ぎをするだけで、二つの世界を行き来できる。それは他のものでは経験できない特別な瞬間で、自然とテンションが上がる。

俺は飛石水南斗。こんな少女マンガのキャラみたいな名前は気に入っていない。でも、八歳の時に水泳を始めさせてくれた親には感謝している。

プールに飛び込み、筋肉で膨らんだ両腕で大きく水を掻き、カモシカのような締まった両足で水をキック! 激しく飛び散る水しぶきの隙間で、何度も呼吸を繰り返す。

――バタフライ。

その魅力に捕まった俺は、中学三年の時に初めて総体の全国大会へ出場した。結果は予選で惨敗だったが、そのお陰で競泳の強豪校、竜神高校へ入学することができた。

竜神高は男子校で、前が海、背後が山に囲まれた地域にある。公立校だから、屋内プールなんて私立のような金持ちの施設はない。それなのに毎年何人もの部員がインターハイへ進むのは、一人の有能な指導者による成果と言われている。

競泳部の顧問でありコーチでもある合田(ごうだ)先生がそれだ。色黒マッチョで、肩幅が広く、腕は丸太のように太い。先輩の情報によると今年で四十二歳になるとか。学生の時はオリンピックの代表選考会にも出たことがあるらしい。

先生の眼力は凄くて、部員の欠点は一発で見抜く。指導は的確で嘘がないが、口は悪い。

「おら、そこ! なにデレデレやっとんじゃ!」

「もっと気入れて泳げ! バカチンが!」

いつもこんな感じ。見た目の厳つさと野太い声で吠えるので、部員からは密かにゴリラと呼ばれている。

でも、ゴリラは単に厳しいだけではない。プールから離れれば、生徒の進路やプライベートな相談にも乗ってくれる。その厳しさと優しさ、豪快さと気配りのバランス感。それが人望を集め、部員の誰もが指導に付いて行く。野生的なあだ名も、部員は親しみを込めて使っているのだ。

俺の目標はインターハイ出場。何の取柄もない俺が、バタフライで自分の存在をアピールできる。高校生大会の最高峰で、実力を試してみたいのだ。だから毎日の練習だって苦にならない。

同期の中では俺以上にバタフライを泳げる奴はいないが、上級生は圧倒的に強い。Vラインのアンダーヘアをきれいに処理して、練習で使う黒いビキニの競パンで泳ぐ姿には、先輩への尊敬と密かなライバル心を抱かせる。

今日も俺はプールに飛び込み、アクアブルーの煌きを青空へ輝かせる!

第一章 太陽との出会い

四月十日。高二の春。桜の花が散り急いでいる。今年は異常気象で、まだ四月なのに気温が二十五度を超える日が続いている。毎年、競泳部は六月の県大会に向けて、今頃から競パン一枚の裸体を冷たい水の中に沈めるが、今年は早々に水が温くなり助かっている。

俺は掃除当番を終えると教室を飛び出し、カバンを片手に廊下をダッシュする。

「おい、水南斗。そんなに急いでどこ行くんだ?」

「悪りぃ。部活、部活!」

途中で出会った知り合いに、適当な返事を返して校庭の隅にあるプールへ急いだ。空を見上げれば陽の光が輝いている。今日も暑くなるだろう。他の運動部には地獄の炎天下だろうが、競泳部にとっては最高の天気だ。

「お疲れさんす!」

俺は更衣室の扉を開けて、先にパンツを脱いでいた先輩達に挨拶をした。ボロボロに錆びついたロッカーにカバンと窮屈な制服を放り込み、いつもの競パンに足を通す。チンコの位置を上手い具合に調節して、白いキャップとゴーグルを手にする。準備ができると、暗い小部屋から夏を予感させる青空の下へ飛び出した。

プールサイドへ上がると、日除けテントが張られている辺りが賑わっていた。色黒の肌に同じ競パンを履いた部員が、一箇所に群がっている。

「水南斗、例のヤツが来てるぞ!」

集まった野郎達の中から、同じクラスの健史がこっちを向いて手招きする。

そういや先週、ゴリラが、大阪から転校生が来るって言ってたな。去年のインターハイに出場した実力者とか。お前達のライバルになるから覚悟しろ、と鼻息を荒くして話していたっけ。俺の脳裏には、話をするゴリラの鼻の穴が膨らんでいる様子がふっと浮かんだ。

俺はその群がりに近寄って、少し離れた場所から背伸びをしてみた。

「太陽って言うんだ。名前カッケー! 何が得意?」

「俺はクロールが好きなんで……」

「去年のインハイ出たんだろ? すげぇ、今年の戦力じゃん!」

「二年なんだよね。クラスは何組?」

「クラスは八組」

「八組って、進学クラスじゃね? 頭いいんだ!」

質問攻めの中心にいる一人の男。人当たりの良さそうな明るい笑顔で、溢れる質問に答えている。ルックスは健全な男子高校生って感じで、誰からも好感が持たれそうだ。眉をすっきり整えて目は少し細め、鼻が上向きで性格の強さを思わせる。俺達よりも少しだけ日焼け具合が弱い。前の学校には室内プールがあったのかもしれないな。

「彼はクロールがめっちゃ早いらしいで。バタフライだったら強力なライバルになるとこやったわ」

「あ、入船先輩。お疲れさんす」

先輩は嘘くさい関西弁で、いつものように背後から絡んでくる。彼は三年生の中で、唯一のバタフライ専門スイマー。先輩の逞しい腕が、俺の両肩をガシッと掴むと、その手を胸の方に動かしてくる。

「あの、先輩。何でもいいんすけど、揉まんといてくれまっか?」

ニセ関西弁が俺にも移る。

「可愛い後輩ちゃんの大胸筋の成長具合を確かめとるんやで」

先輩は後輩の面倒見がよいが、この突飛な馴れ馴れしさに、時々どう対処したらよいか分からなくなる。俺は苦笑いを浮かべて、胸を揉みしだく手を振り解いた。

「じゃ。俺、体慣らしてくるっす」

「水南斗ちゃん、頑張りやー!」

まだ変な言葉遣いをしている先輩を残して、その場を離れた。

部活指定のキャップにはローマ字で校名が入っていて、この上ないダサさを醸し出している。俺は被りなれたキャップで髪と耳を隠しながら、プールへ向かった。既に何人かはっ全体練習前のウォームアップで泳いでいる。

俺は空いているレーンを見つけると、スタート台の上に立ち両腕を高く上げてストレッチをする。キャップの上に準備をしておいたゴーグルを目に装着して、両手をスタート台の淵に揃えて飛び込みの姿勢を作る。頭の中でスリーカウント。信号がピッと鳴るのと同時に、水の中に飛び込んだ。

その弾ける水の音に、転校生の太陽が顔を上げたこと。それは水の中で何かを吹っ切るように泳ぐ俺には、まだ知らないことだった。

四月十七日。転校生は相変わらずの人気っぷりで、何人もの部員が群がっている。俺だって新しいメンバーに興味がないわけではなかった。だが、そんな軽いことをする気にはなれるはずがない。実力のあるヤツが来たってことは、ゴリラが言うようにライバルが増えたってことだ。新参者なんかに負けたくない。

とにかく練習、練習! バタフライは嫌煙されがちな種目で部内でも泳ぐ人数は少ない。だが、いい加減なことをやっていては、選手になんかなれない。今年のインハイに向けた予選が近づいているのだ。何としてでも、選手になってやる!

「練習終わりー!」

部長が笛を鳴らして、全体練習の終わりを告げる。

俺はまだ水の中に残っていた。さっきゴリラに厳しく注意された部分。手で水を掻いた時に頭が沈み過ぎている。その部分は以前から指摘されていた欠点だ。言われなくても分かっていたが、どうしたら良くなるのかコツを掴めないでいた。

何度も注意して泳いでみるが、どうやっても感覚が分からない。その間にも、他の部員達はどんどんプールから引き上げていく。

「くそっ!」

俺は思い通りにできない自分に苛立ちを募らせ、水面に拳を叩きつけた。

「水を掻いた時に、もっと顎を上げてみろよ」

聞き慣れない声に顔を上げて、声のする方に目を向けてみた。そこにはプールサイドに腰掛ける転校生の姿があった。

「俺も小学校までは、バタフライやってたんだよ。俺と同じ癖してる。顎を引き過ぎてるから、もっと自然にしてみろよ」

そう言うと転校生はプールに入り、平泳ぎで近くまでやってくる。

「んじゃ、やってみー!」

ゴーグルを外して屈託のない笑顔を見せる転校生に、俺は正直ムッとした。でも、自信に満ちた眼差しに、なぜか抗うことができない。

俺は水中に潜ると、言われた通りに顎を少し上げ気味にして泳いでみる。すると、今まで見えない力に押し止められるような圧迫感がなくなり、急に体が軽くなったような気がした。

「おお、スゲェ! 良くなったじゃん。俺なんか、ソレ治るまで半年もかかったぞ」

パチパチと小さな拍手が静かなプールに響く。俺はゴーグルを外すと、水が溜まったふりをして鼻を摘んだ。

「そろそろ閉めるぞー」

施錠当番の部員から声を掛けられ、俺はプールから上がった。

更衣室には誰も残っていなかった。濡れた体をバスタオルで拭いていると、さっきの転校生が入ってきた。

「お疲れっ!」

「お疲れさん」

向こうからの挨拶に、俺は軽く言葉を返すと、転校生の体にこっそり目をやった。

大きく広がった広背筋がくっきりと逆三角形の体を作っている。先輩でもこんな肉体を持った人はいない。さすがインハイ出場経験のある鍛えられた体だ。Y字に広がった背中を支える腰周りはスッキリと締まっている。ビキニタイプの競パンは大きな尻の肉に食い込み、はち切れそうに膨らんでいた。

「俺、速水太陽って言うんだけど、名前教えてくれよ」

太陽はそう言いながら、背を向けたまま競パンを下ろす。

濡れた水着から弾力のありそうな丸い尻が飛び出した。ケツの谷間は深くキュッと閉じられている。日焼けの跡がくっきりとしているので、生白い肌が妙にエロく感じてしまう。

俺は心臓が高鳴っていた。前も見てみたい。どんな形のチンコをしているのか。大きいのか、剥けているのか、知りたかった。だが、そんなスケベ心を裏切るように、太陽はバスタオルを腰に巻いてベンチに腰を下ろした。

「なあ、名前は?」

もう一度聞かれて、俺は我に返った。

「俺は水南斗。飛石水南斗」

「水南斗か。登録しておくな」

そう言うと、カバンからスマホを取り出す。

太陽は胸の筋肉も発達している。豊かに膨らんだ大胸筋に反比例するように、腹回りは絞られていて、ゴツゴツとしたシックスパックを覗かせている。スマホを操作する腕は二頭筋と三頭筋の形がくっきり浮かび、肩はパットを付けているように丸く盛り上がっていた。

「水南斗も、メッセージアプリやってるだろ? ID交換しようぜ」

「ああ、いいよ」

俺もベンチの隣に座ると、アプリのIDを表示した画面を見せた。太陽が登録を進めている間、水が滴る同級生の肉体をチラチラと見てしまった。

「じゃ、また明日な」

俺は制服を着ると太陽よりも一足早く更衣室を出て行こうとしたが、背後から声をかけられた。

「なぁ。この辺って、何か遊ぶところねえかな? 引っ越してきたばかりで分かんなくて」

「んー。ゲーセンとか、カラオケなら駅前にあるぞ」

「じゃあ、ゲーセン! ゲーセン行こうぜ。付き合ってくれよ!」

太陽はズボンのベルトを急いで締めるとカバンを担ぐ。俺の返事を待たず、腕を強引に掴みながら更衣室から飛び出した。

「ま、あんなもんか」

「大阪みたく都会じゃねぇえしよ」

太陽が諦めに似た感想を漏らすので、俺も田舎の娯楽における現状には同情した。お目当てにしていたゲーム機は置いていなかったのだ。

「腹減ったな。何か食って帰ろうぜ」

「じゃあ、どっか入ろう」

太陽が胃を押さえて食い物を欲するので、俺は適当な店を探した。

「そこにマックがある。あそこで……」

「いや、マクドはだめだ。あっちにしよう」

太陽は俺の言葉を抑えると、商店街の外れにある違う店を指差した。

眼鏡をかけた白ヒゲじいさんがトレードマークのフライドチキン。その店内に入ると、太陽はメニューも見ずに骨付きチキンを二ピースとドリンクのセットを注文した。

「水南斗は?」

「じゃあ、俺も一緒で」

手際よく用意された商品を受け取り、店の奥にある席を見つけると、向かい合って腰を下ろした。

「お前のソレと、俺のコレ。交換しねぇか?」

太陽がカゴに入ったチキンを指差して形の異なる肉のトレードを要求してくる。俺は肉の量が同じくらいなのを見極めると、その交換に応じた。その後、俺達は無言で二つのチキンを骨までしゃぶり、Lサイズのコーラを一気に飲み干した。

「太陽はマックが嫌いなのか?」

俺は指先をしゃぶり、こびり付いた脂を拭き取った。

「いや、好きだけどよ。鶏肉の方がたんぱく質多いだろ」

太陽の何気ない言葉に、俺は目を丸くした。こいつはそんなことまで考えているのか。

かなり前にゴリラが家庭科で使う教科書を持ち出して、栄養の勉強会を開いたのを思い出した。その時も、鶏肉はたんぱく質が豊富でカロリーが少ないからアスリート向きだと言っていた気がする。俺は、親が作るメシをただ食うだけだ、とボンヤリしていたら、ゴリラに教科書で頭を叩かれたんだよな。しかも角で、思いっきり。

「さっき交換したチキン。俺はリブとキールで、胸肉だから脂身少なかったけど、お前のサイもドラムも脂たっぷりのところだろ」

「だから交換してくれたのか?」

「注文する時に、部位が選べたらいいんだけどよ」

太陽は指先を紙ナプキンで拭きながら、俺の顔を見てニヤッと笑った。俺はもっと話をしてみたくなった。

「なぁ、前の学校は大阪だったんだろ?」

「ああ、森之宮学園」

森之宮学園と言えば、高校競泳界で関西の雄と呼ばれる有名校だ。去年のインハイも総合二位だったと思う。

「あの学校、凄いよな。やっぱり設備とかコーチとか、うちよりも凄いのか?」

「私立だから金はかけてるな。OBにはオリンピック選手も何人かいるし、コーチ陣も凄い。でも、竜神の合田先生も指導力は高いって有名なんだぞ」

「あのゴリラがなぁ……」

ゴリラを馬鹿にするような言い方をしたが、俺だってあの先生の凄さは知っている。でも、関東の片田舎にいるゴリラの名前が、関西の有名校まで浸透しているのには驚いた。

「水南斗、競泳マガジン買ってるか?」

「たまに買うけど。何で?」

太陽の言葉に答えながら、俺は軽くなった紙コップのストローに口を付けてすする音を立てた。

「あれのオリンピック特集を探してるんだよ。どこも売り切れなんだよな。森之宮の先輩が出てたのによ」

「あー。俺もそれ、買えなかったやつだ」

競泳マガジンは専門誌で発行部数も少ない。太陽も結構な水泳バカなのかもしれないな。

俺達は今まで出会えなかった時間を埋めるように、お互いのことを話し合った。話し疲れて外を見ればもう真っ暗になっていた。

「俺、竜神に来て良かったと思ってる」

太陽はカバンを背負い歩きながら、唐突に話し出した。

「何で? こんな田舎の学校」

俺の言葉に、太陽は少し目を落としてゆっくりと首を振る。

「親の転勤でこっちの学校選ぶ時に、最初は第一高校に行けって言われたんだ」

「あの、秀才学校か? でも、あそこ部活なんかお遊びだろ?」

「そうだよ。だから、俺、第一高の編入試験はわざと落ちたんだ」

その言葉を聞いて、俺は何も言えなかった。

「そうしたら、親も竜神高の進学クラスならって納得してくれた。親はどうしても俺のことを良い大学に入れたいらしい」

俺は思わず隣を歩く足を止めてしまった。水泳をやりたい。水泳で強くなりたい。ただそれだけのために、嘘をつくようなことをしなくては、許されない境遇のヤツが現実にいる。それが淋しくもあり、ショックでもあった。

「そんな顔すんなよ」

沈んだ表情の俺を見て、太陽は笑っている。少し先まで行ってしまった太陽の元まで、俺は駆け寄ると隣に立ってもう一度一緒に歩き出した。

「インハイ。絶対、行こうな」

「おう、もちろん!」

俺の言葉に、太陽は夏空に輝くタイヨウのように笑った。

第二章 嵐の選手発表!

四月二十二日。今日も天気が良い。

「集まれ、野郎ども!」

ゴリラが厚い胸板にぶら下げた笛を口にすると大きく鳴らす。その合図で、部員全員がプールサイドに集まった。

「お前らも知っての通り、インターハイに向けての予選が六月から始まる。今年も希望する種目毎にタイム測定をして上位からメンバーを選定する」

俺は去年も一字一句違わないセリフを聞いた気がする。竜神高は実力主義で選手を選抜する。水の中で速ければ三年を蹴落とし、一年だって選手になれるのだ。でも、実力者が集まる部内で、少なくとも俺が知る限り、そんな下克上は見たことがない。それだけ上級生はレベルが高いし、二年になった俺にもその重圧は圧し掛かっている。

「試験は今週の土曜日だ。それまで各自調整するように。解散!」

ゴリラが逞しい両腕を大きく広げると、部員達はその指先に向かって四方へ散っていった。

「水南斗ちゃーん!」

いつもの馴れ馴れしい口調。入船先輩が真っ黒に焼けた腕を俺の肩に回して、まとわり付いてきた。

「今年はオレとお前でバタフライは決まりだねっ! でも、リレーはオレっちがやるから、水南斗ちゃんは来年っ!」

男子四×一〇〇メートル・メドレーリレー。背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、自由形の四種を四人の選手で泳ぐリレーで、花形の種目でもある。竜神高でその選手に選ばれるのは、スターになったも同然だ。

先輩はチャラい言葉遣いをするが、水の中に入ればその本領を発揮する。ルックスもそこそこ良いので、隣町の女子高に彼女がいるとかいないとか。

「先輩はジョーズみたいに早いっすからね。でも、俺だってリレーはやりたいので、試験は頑張りますよ」

「ジョーズかぁ。オレっちにピッタリじゃね? 良いこと言ってくれるなぁ。ヒューッ!」

俺は本心で、先輩の実力を認めている。ジョーズは血だらけで大きな口をガバッと開きながらニッコリ笑って襲ってくる様子が、先輩の雰囲気にピッタリだと思った。ちょっと皮肉を込めたのだけど、そこまでは伝わらなかったようだ。

「頑張るのじゃぞ。我が後輩よ!」

入船先輩はRPGに出てくる老人のような口調で、俺の肩を叩くと、他の先輩達と一緒にどこかへ行ってしまった。

俺はゴーグルを装着して、スタート台に上った。去年はリレーどころか個人種目の補欠にも選んでもらえなかった。今年は絶対、バタフライの選手になってやる! 胸に秘めた一つの野望。光に揺れる水面に飛び込む位置を見定めると、両足に力を込めて高くジャンプした。

四月二十五日。土曜日の午後。さっきまで夏の日差しのような光がプールを照らしていたのに、今は灰色の雲が空を覆い尽くしている。

種目毎に集計された用紙に、ゴリラが赤ペンでチェックを入れていく。丸が付いた部分が恐らく内定となった選手の名前だろう。部員全員が囲むようにして、その様子を見守っていた。

「あー。では、選手を発表する」

ゴリラは口に咥えていたキャップを赤ペンの本体に戻した。

「やっべぇ、緊張する。太陽、大丈夫か?」

「バカ。大丈夫だって」

俺は緊張しているのか、単に寒いだけなのか、隣にいる太陽の震える膝を突いて笑った。

「そこ、うるさいぞ!」

小声で話していたはずなのに、俺達はゴリラに一喝される。太陽がお前のせいだと言わんばかりに、無言で俺の太ももに小さくパンチをしてきた。

「……自由形は以上だ。次、平泳ぎのメンバーだが」

淡々と発表される名前に、周囲から拍手が響く。太陽は名前を呼ばれても平然としていた。五十メートルと百メートルの選手に内定したというのに。

「では、バタフライ。百メートルは、入船と飛石の二名!」

「やったぜ! ヒューッ!」

ゴリラが名前を読むのと同時に、入船先輩は両手の人差し指をマシンガンのように斜め上に掲げて喜ぶ。

「こら、入船! バカチンが!」

ゴリラは目を向いて、紙の束を握った左腕を高く持ち上げる。その様子に周囲から笑いが起こった。一方、俺は名前を呼ばれて目を大きく見開いた。今まで視界不良だった目の前が、明るく広がっていく。

「最後に四かけ一〇〇のメドレーリレー。今までは去年の新人大会等でのリレー経験を考慮していたが、今回は各種目で最短タイムを叩き出した奴から選出した」

ゴリラの言葉に、周囲の雰囲気が一変する。入船先輩のヒューッとやっていた空気が、三年を中心に一気にかき消された。

「背泳ぎ、佐藤。平泳ぎ、鈴木。バタフライ、入船」

ここまでは予想通り。

「最後の自由形、速水。以上!」

ゴリラは、補欠については後ほど選定する、と言っているが、もう誰もそんな話を聞いてはいなかった。

メドレーの自由形はアンカーで、勝負を左右する一番重要なポジションだ。リレー種目は学校対抗戦での獲得ポイントも高い。当然のように、俺達は三年から選ばれるもんだと思っていた。周囲の噂では、去年のインハイ、一〇〇メートル・自由形に出場した峰岸先輩。彼で決まりだろうと、誰もが確信を抱いていた。

「水南斗、練習しようぜ」

「あ、ああ……」

太陽は周囲のざわめきを無視するように立ち上がると、部員達の間を縫ってプールへ向かっていく。俺はその背中を追っていった。

プールの遥か上にある空は、すっかり灰色の雲で埋め尽くされている。遠くからゴロゴロと音がしている気がして、俺は雨が降らなければいいと空を見上げた。

第三章 張り裂けそうな強い思い

五月一日。曇り、気温が低く肌寒い。練習を終えた俺がプールから上がると、太陽が声をかけてきた。

「水南斗。今日、一緒に帰ってもいいか?」

「ああ、帰ろうぜ」

俺は答えながら、キャップを外し水に混じった塩素を冷たいシャワーで洗い流す。今日は少しでも風が吹き付けると体が震えてくる。両腕で冷えた体を抱えながら、更衣室へ急いだ。

扉を開けると、先に行ったはずの太陽がいなかった。

「あれ、太陽は?」

「太陽なら、さっき峰岸先輩に呼ばれていったぞ。たぶん、係の仕事じゃねぇか」

競パンを脱いだ健史がそう答えて、パンツも履かずにTシャツに袖を通している。裾の下でぶらぶらと揺れるチンコが俺の目に留まる。

「お前、先にパンツ履けよな」

「見るんじゃねぇえよ。スケベ」

俺は更衣室を出ると、競泳部の倉庫へ足を向けた。太陽も峰岸先輩も倉庫係だから、備品の片付けでも頼まれたのかもしれない。だが、俺の心の中には何か引っかかるものがあった。

プールサイドを囲むフェンスの裏側に倉庫がある。この辺りは薄暗くて、用がなければ誰も近寄らない。

「太陽ー」

倉庫の重い扉を開けてみると、ビート板や大きなタイムボードが目に入った。肝心の太陽も、峰岸先輩の姿も見えない。俺は奥まで足を踏み入れたが、人の気配は全く感じられなかった。

「……うっ」

どこからか、低い声が聞こえた。

「太陽?」

もう一度呼びかけてみるが、何の反応もない。それなら、建物の裏側へ行ってみようと足を向けた。

「うわっ!」

俺は建物の角を曲がろうとしたところで誰かとぶつかり、その場で腰を抜かしてしまった。ケツの肉に軽い痛みが走り、低くなった視界には二人分の足が目に映る。

顔を上げると、立ち去る二つの後姿が目に入った。あれは、峰岸先輩と、自由形を泳ぐ三年のナントカ先輩……。軽く意識が飛びそうになる頭を振って、目の焦点を合わせ直した。

「み、水南斗……」

その弱々しい声は建物の影から聞こえてくる。

俺は腰を上げてその場所に近寄っていくと、太陽が倉庫の壁にもたれ掛かるようにして倒れていた。顔は殴られたらしき跡で赤く腫れ上がっている。

「お前、どうしたんだよ!」

「へへっ、いってぇよ」

俺の声に、太陽は力無く、うっすらと笑みを浮かべている。

「峰岸先輩にやられたのか?」

「いいんだ。放っておけよ」

その声に普段の強い性格を感じさせる様子は微塵もない。

「あいつら!」

俺は沸き上がった怒りに任せて、先輩達を追い駆けようとした。

「いいんだ。止めろ! 放っておけって!」

太陽は俺の腕を強く掴んで、腫れたまぶたを持ち上げて睨み付ける。その様子に、俺は圧倒された。

「分かったよ。ほら、立てるか?」

「ああ、悪りぃな」

俺は太陽に肩を貸すとゆっくりと歩き始めた。

更衣室に戻ると誰も残っていなかった。太陽をベンチに座らせ、俺は奥の棚から救急箱を取り出した。改めて太陽の顔や体を見てみると、顔を二、三発殴られた程度のようだ。

「いてっ!」

「ちょっと我慢しろ」

塗らしたタオルで顔を拭いてやり、消毒液を傷口に塗る。その上から絆創膏を貼る程度しかできないが、無いよりはマシだろう。

「なぁ、ゴリラに言ってやろうか? このままじゃ、お前……」

「んなことしたら、絶交すっからな!」

太陽は目元の絆創膏を押さえながら怒りをあらわにする。俺は太陽のそんな姿を初めて見た。

「じゃあ、何も言わない。これから一緒にどっか行くか?」

救急箱を元の場所にしまうと、太陽の着替えとカバンをロッカーから取り出してやった。

俺達が校門を出る頃には、日が沈み夜の帳が下りようとしていた。

「とりあえず、ゲーセンでも……」

俺は口にしてみたものの、あそこは太陽が満足するゲーム機が置かれていないことを思い出した。どこに行こうか。行き先を考えていると、太陽は別の方向を向いて一点をずっと見つめていた。

「なあ、あの山の上にある建物って何だ?」

「あれは展望台だよ」

学校の裏にある竜神山には小さな展望台がある。俺は何度も登ったことがあるので風景の一部に溶け込んでいたが、この土地に馴染みの少ない太陽にとっては目新しいものに映るのだろう。

「あそこに行ってみようぜ」

「はあ? 今から?」

俺の言葉に耳を貸さず、太陽は山の方角へ歩いて行こうとする。

「待てよ。展望台ならバスがあるから、それで行こう」

無鉄砲に進もうとする太陽の袖を掴んで、俺は反対方向にあるバス停を指さした。太陽は頭を掻きながら、痣になった目元を緩ませた。

「展望台前、展望台前。終点です」

バスの車内に到着のアナウンスが鳴る。俺達以外に乗客は誰も残っていなかった。俺は料金箱に二人分の運賃を入れると、広々とした駐車場に降りた。

「後で返せよ」

「悪りぃ」

太陽は電車で使うICカードがバスでも使えると思っていたようで、小銭を持っていなかった。空には星が瞬き始め、周囲の木々からは小さく虫の音が響いている。

「おうい! 兄ちゃん達、戻るバスの最終は三十分後だかんな!」

展望台へ向かう俺達の背後から、さっき降りたバスの運転手が声をかけてくれる。俺はその声に反応するように片手を挙げて頭を下げた。

「ああいうところが田舎だよな」

「いいじゃねぇか。親切で言ってるんだし」

ドライな意見を口にする太陽。俺は先導するように先を歩いて、展望台に向かっていった。

展望台は立派なものではない。山頂の見晴らしの良い部分に、コンクリート製の二階建ての建物が建っているだけ。スプレーペンキで下らない落書きがされていて、ゴミ箱には空になった弁当箱やコンビニの袋で溢れていた。

二階へ登ってみると、涼しい風が吹いていた。

「すげー。いい眺めだな!」

太陽は目の前に広がる街並みに目を奪われている。すっかり日が暮れて、夜空には星が輝く。その下には敷き詰められたような街の灯りが広がっていた。

「ほら、あれが学校だよ」

「おお、ちっさー! プールもちっさー!」

俺が指差す方向を見て、太陽は子供のようにはしゃいで喜んでいる。俺はその横顔を眺めて少し安心した。もっと太陽を喜ばそうと思い、あれが駅だ、あれがゲーセンだと教えてやった。その度に太陽は、大げさなほど声を上げて楽しんでいた。

「本当にきれいだな」

俺が説明をし尽くすと、太陽はポツリと呟いた。俺もその言葉に同調するように、太陽が目を向ける先と同じ方向へ視線を移した。気温が下がり、虫の音が止む。

それは突然のことだった。

「うわぁぁぁぁぁ……!」

太陽は山の静寂を破るように叫びだした。腹にたっぷりと吸い込んだ息を全て吐き切って、夜空の街へ叫びを響かせる。その声が消え去ると、太陽は空っぽになった体に、もう一度大きく息を吸い込んだ。

「俺、絶対負けねぇ!」

俺に向かって強い口調で言った。

「先輩なんか知らねぇ! 俺は俺の泳ぎをするだけだ! そうだろ? なあ、水南斗?」

「ああ、そうだよ」

「恨むなら、恨みやがれっ! くっだらねぇんだよ! 嫉妬なんかしやがって! 俺はそんなヤワじゃねぇ!」

溜まった膿を吐き出すような声だった。

「俺は何倍も、何倍も、あいつの先に行ってやるんだ!」

もう一度、夜景に目をやりながら空気を吸い込むと、勢いに任せて開いていた口元を強く拭った。

俺はそんな様子を見て羨ましく思った。こんなドン引きするような事を言葉に出して平気で言える。強くありたいと願う気持ち。その張り裂けそうな強い思いが太陽らしく、俺にはないものだ。

「なあ、水南斗」

太陽は少し声のトーンを落として、俺の方を振り向いた。

「何だ……」

俺が言葉を言い切る前に、太陽は突然、唇を重ねてきた。

急に体を抱き寄せられ、俺の足元がおぼつかない。重なる唇から荒い息遣いが漏れてくる。無防備に開かれた俺の口の中に、温かい太陽の舌が入り込んできた。構える暇もなくやってきた初キッスに、俺の頭の中で何かがグルグルと回っている。手に力が全く入らない。優しい舌遣いが誘うように、俺の歯並びや舌の温度を確かめている。

「た、太陽」

俺は太陽の筋肉で盛り上がった肩に、手を乗せて唇を離そうとした。それに気付いたのか、太陽はゆっくりと唇を離し、代わりに俺の体を抱き締めた。

「好きだ」

肩に乗った太陽の顎が小さく動く。

俺はその言葉に戸惑いを隠せなかった。確かに俺も、太陽には友達以上の好意を持っている。だが、いざ告白されて、その気持ちに自信が持てない。自分が抱いている気持ちは、太陽が俺に向けている好意と同じなのか。考えても、すぐに答えは見つからない。

「太陽。俺もお前のことが好きだよ」

「何だよ。驚くかと思ってたぜ」

俺の答えに、太陽はもう一度頷いて抱き締める力を強くする。

「でもさ。俺は太陽のこと愛しているかどうかは、まだ分からない」

俺は太陽の体をゆっくり引き離して、不器用に笑顔を作った。

「だから、もっと太陽のこと知りたい。だから、少しずつじゃだめか……」

たどたどしく言葉をつなぐ。自分の頬に熱が伝わっていた。体を密着させていた時、太陽のチンコが硬くなっていたのを見逃していたわけではなかったから。

「分かった。そうしよう」

太陽も痣が残った顔で笑った。

俺達はもう一度肩を並べて、静かに広がる夜景を見つめる。その背後から小さくエンジンの音がして、プッとクラクションが鳴った。

「あっ! 今、何時だ?」

俺の言葉に、太陽は腕時計を見て苦笑いを浮かべる。車のタイヤが地面に擦れ、走り去る音が聞こえてきた。

「終バス。行っちまったぜ……」

「マジで? どうすんだよー!」

落胆を隠せない俺の声に、太陽はバツが悪そうに頭を掻いた。そして、俺の肩に腕を回し、熱っぽい目で見つめてくる。

「水南斗と今夜は二人っきりだな」

声色を変えて、またキスをねだってきた。その唇に、俺は人差し指を当ててガードをかけた。

「少しずつ、ってさっき言ったろ」

「何だよ。じゃあ、手つなぐのはいいだろ?」

拗ねた子供のような表情で手を差し出す太陽。俺はそんな表情が面白くなり、軽く汗ばんだその手を握り返した。

「じゃあ、歩いて帰ろうな」

「マジかよ。タクシー呼ぼうぜ」

「そんな金、無いだろ?」

俺は不満げな太陽を引っ張って、バスで来た道路を下りだした。

第四章 先輩と後輩

太陽はしばらくの間、峰岸先輩を中心として三年から無視されていた。俺は部内での太陽の扱いを案じていたが、太陽は必要以上に天真爛漫に振る舞い、先輩達の懐へ飛び込んでいった。

「先輩、先輩! このマンガ面白いっすよ!」

「先輩! ゴキブリッ! ゴキブリが更衣室にっ!」

最初は煙たそうにしていた先輩も、少しずつ太陽に旅人がマントを脱がされるように、仲良くなっていった。だが、峰岸先輩だけは太陽に近づこうとしなかった。練習でも係の仕事でも距離を保ち、話をしないで済むようにお互いが意識をしている。

六月八日。インターハイに向けての第一関門である県大会が始まった。正直、県ではライバルになる学校はほとんどない。今年はダークホースのような個人選手もいない。竜神高はエントリーをした全種目において安定の成績を残し、選手全員が関東大会へ駒を進めた。

六月二十五日。次の関東大会まで、もう一ヶ月もない。俺は一秒でも早く水に入りたいのに、降り続く雨、雨、雨。競泳部泣かせの梅雨の真っ最中である。

今日もプール練習が中止になった。陸上トレーニングや筋トレばかりで、三年から近くの市民プールで練習する案も出された。だが、連日の練習続きで休息も必要と判断したゴリラの一声により、部活は一日休みを取ることになった。

午前中の授業が終わり生物室からの移動中に、俺は渡り廊下で峰岸先輩に出会った。

「飛石、ちょっといいか?」

「何の用すか?」

先輩は俺と目を合わさずに廊下に残された小石を足で蹴っている。

「あのよ。県大会のメドレーリレー見て、お前はどう思った?」

「えっ……」

俺は峰岸先輩にとって一番の禁句を、本人が口にするとは思わなかった。しかも、そんな質問、後輩の俺には地獄の問答みたいなものだ。

「正直に言えよ」

峰岸先輩は顔を上げ鋭い目つきで、俺を逃がそうとはしてくれない。

県大会のリレーはぶっちぎりの成績だった。バタフライの入船先輩から太陽がスムーズに引き継ぎ、後半の追い上げも見事で大会新記録を更新した。

「よ、良かったと思います。太陽は頑張ったし、関東でもいいタイム出すと思います!」

俺は言われた通りに正直に、でも目は合わせずに言葉を振り絞る。先輩は一瞬目を吊り上げたが、すぐに表情を崩した。

「やっぱり、そうだよな。俺も同じように思った」

そう言って、グラウンドに降り続ける雨をじっと見つめている。

「俺じゃあ、あんなパワーのある泳ぎはできない。やっぱ実力の差なんだろうなぁ」

その言葉には、軽い笑みを交えて諦めのようなニュアンスが含まれていた。

「先輩。俺が言えた義理じゃないすけど、太陽のこと許してやってくれないすかね?」

「ん、そうだな。殴っちまったことは悪かったと思ってる。悪いが、お前から謝っておいてくんねーかな?」

先輩は廊下に落ちていた小石を拾って遠くへ投げた。

「俺、一応先輩だし。後輩に頭下げるって、何かできねーんだ」

「それは違うと思います」

俺は思わず口走ってしまった。ダイレクトな返答に、先輩も再び表情を変える。でも、俺は続けた。

「謝るのはカッコ悪いことじゃないと思うんす。峰岸先輩はいつもカッケーし。太陽だって先輩と仲良くやりたいのは、俺も分かってるんす。でも、あいつ子供っぽいってか、不器用に生きてますってか、自分から頭下げられないってか……」

説明に何の脈絡もない。先輩の気分を害さないように言葉を選んで、それでも伝えたいことがズレないように。頭の中をフル回転させて、精一杯伝えた。

「お、おう。何か分かんねぇけど、言いたいことは分かった。要するに、俺から謝れってことだな?」

「そ、そうです」

何を分かってくれたのか、俺には分からない。でも、先輩は自分から謝ってくれると言ってくれた。

「お前、良いこと言うな。引き止めて悪かったな」

「あ、お疲れさんす」

俺は峰岸先輩を見送ると、ほっと一息吐き出した。

七月一日。梅雨が明けた。空が高く、強い日差しに照らされた校庭では蝉がやかましく鳴り響く。プールでは、関東大会に向けて練習が本格化している。

「誰が不器用に生きてるって?」

「いてっ! 何の話だよ?」

俺は休憩中に足だけプールの水に浸していると、隣に太陽が座ってケツをつねってきた。

「峰岸先輩が謝ってきた。お前、俺が不器用に生きてるから謝れない、って言ったのか?」

「い、いや。ちょっと口が滑って、つい本心が……」

「本当のことじゃねえだろっ!」

太陽は笑いながら、片手で水をすくって勢いよくぶっかけてきた。

「ま。俺も、峰岸先輩から教えて欲しいこと沢山あるからな」

「後輩は先輩を立ててやれよな」

「でも、勝負は別だ。俺、絶対に負けねぇからな!」

その笑顔には一点の曇りもない。ギラギラと輝く真夏の日差しのような明るい太陽が隣にいる。それだけで俺は頑張れる気がした。

「やあ、水南斗ちゃーん! 後輩は先輩を立てないとダメだよん」

「入船先輩、いつから居たんすか?」

俺と太陽の間に割り込んで、先輩がいつもの調子で絡んでくる。

「水南斗ちゃんの背後にはいつも先輩が居るんだで」

「それ、怖いっすから」

そんなやり取りをしていると、プールサイドの向こうからゴリラが笛を鳴らした。

「メドレーリレーのメンバーは集まれ!」

「じゃあな」

太陽は腰を上げて、ゴリラの元に向かっていった。

「ほら、先輩も呼ばれてますよ」

俺が振り返ると、先輩は首をかしげ眉間にしわを寄せて、筋肉でパンパンの右肩を回している。

「どうしたんすか?」

「いや、何でもない。早く行かないと、ゴリラに殺されちゃうねー!」

そう言うと腰を上げて、太陽の後を追っていった。一瞬見せた先輩の不安げな表情が、俺の心の隅にしばらく残っていた。

七月二十一日。関東大会、二日目。大会には参加校も増え、各都県から強豪と言われる学校が集結する。個人やリレー種目で獲得した得点を学校毎に集計して競われる学校対抗戦では、去年、竜神高が優勝を果たしている。

いよいよこれから、対抗戦でも得点率が高い男子四×一〇〇メートル・メドレーリレーの決勝戦が始まる。

「リュウジーン! ファイッ、オー!」

竜神チームが入場すると、応援担当である一年部員の先導でコールが会場に響き渡った。二階のスタンド席から皆に混じって、俺は太陽に視線を送る。隣に座る峰岸先輩は遠吠えのように太い声を張り上げで、顔面に血管を浮かべている。会場に掲げられた学校の応援幕『水竜が如く進め』は、プールサイドに立つ竜神高の選手を少なからず勇気付けてくれる。

個人種目は大半の競技が終了していた。自由形の五〇メートルには峰岸先輩が、一〇〇メートルには太陽が表彰台に上がり、インハイ出場を早々と決めていた。バタフライの一〇〇メートルはさっき決勝戦が終わったばかりだ。入船先輩と俺がワンツーフィニッシュを決め、念願のインハイへ進むことになった。

「入船先輩、さっきの決勝でも相当飛ばしてたけど、大丈夫すかね?」

「おう。入船なら大丈夫だ! 水竜が如く進めだっ!」

テンションマックスで笑顔を見せる峰岸先輩の太い腕に力いっぱい首を抱えられ、俺は窒息しそうになる。その様子を知ってか知らずか、太陽はこっちに向かって手を振ってくれた。

各チームの背泳ぎの選手が水の中に入った。スタート台を掴み、レーンに背を向ける格好で準備が整うと、それまで賑やかだった応援席が一気に静まり返る。

「よーい……」

スターターの声が響き、ピッっと短い電子音でスタートした。

同時に、応援の声が炎のように会場を駆け巡る。

「佐藤ーっ! いけーっ!」

俺達は先輩に向けて、一斉に声を張り上げる。その声援は他校の応援と混じって、プールで戦っている当人には届かないかもしれない。でも、応援をせずにはいられないのだ。この日のために、選手は毎日の練習を重ねてきたことを、ここにいる部員全員が知っているのだから。

「佐藤ー、うぉー!」

峰岸先輩はまた興奮して、野獣のような遠吠えを響かせる。俺もその声援に混じって声を上げた。俺達はここで結果を出して次のステップへ向かわなくてはならない。たった数分数秒の戦いが全てを決する。その水の煌きを一つでも無駄にはしたくない。

佐藤先輩は三着でプールの壁にタッチすると、鈴木先輩が飛び込んだ。先輩は両手両足を使って水平に水を掻き分け、順調にレーンを進んでいく。順位は変動せず三着のまま。続いて、バタフライの入船先輩にバトンがつながれた。

俺は片手を上げて、水の谷間を進む笑顔のジョーズににエールを送った。片道五十メートルを泳ぎ切り、滑らかなターンを決める。もう少しで二着の選手に追い着きそうだ。

「峰岸先輩、すげえっす! 入船先輩が、もう少しで……」

「あいつ、やばいぞ」

俺は興奮気味に峰岸先輩の肩をバンバンと叩いたが、先輩は真顔でバタフライを泳ぐ入船先輩を見つめていた。

「あっ、あっ! 入船せんぱーい、ファイーッ!」

さっきよりも強い声で一年の声援が響く。俺はプールに目をやると、ジョーズは明らかに速度を落として、もがく様に泳ぎ続けていた。スピードを失速させた先輩の脇を、他チームの選手が追い抜いていく。それでも何とか最終の太陽に引き継ぐと、先輩は水の中で右肩を押さえていた。俺はいつだったか眉間にしわを寄せて心配そうに腕を振る姿を思い出した。

「いけーっ! 太陽、輝けー! ぶっちぎれー!」

峰岸先輩が再び吠える。俺は太陽のぶっちぎりの速さと、プールサイドに引き上げられ苦しそうに肩を押さえる入船先輩の両方を交互に見守らずにはいられなかった。

第五章 どうにもならない願いだってある

七月二十三日。関東大会の学校対抗戦は総合二位に終わった。勝負の要となったメドレーリレーは、太陽の猛追により二位になったが、総合得点が一歩足りず対抗戦の連続優勝には至らなかった。でも、次の大会に駒を進めることができたので、雪辱はインハイ会場となる東京で晴らされることになった。

「失礼します」

「おう、水南斗。こっちだ」

俺はゴリラの呼び出しで、体育教官室にやってきた。

「先生、何の用すか?」

「あんな。入船をメドレーから外すことにした。インターハイはお前が泳げ」

「えっ? 何で、何でっすか?」

俺は入船先輩の状態が良くないことは察知していたが、まさか選手から外されるとは思ってもいなかった。

「あの肩は、相当参っている。あんな状態で試合に出ても勝てるわけがない。個人のバタも、今後の経過次第では棄権させる」

俺はそのゴリラの判断に、素直になれなかった。

「勝てないから、先輩を外すんですか? そんなに成績を作ることが大切なんすか?」

「……バカチンが。とにかく、メドレーはお前が選手だ」

ゴリラはため息を吐き、質問には答えてくれない。

「先生、お願いです。入船先輩を外さないで下さい」

いつまでも食い下がった。悔しさを抱きながら後輩の実力を潔く認めた峰岸先輩のような思いを、入船先輩にはさせたくない。その思いを一心に詰め寄った。目を閉じて俺の言葉に耳を傾けていたゴリラは、少しずつ表情を険しくしていく。

「先生は所詮、俺達の気持ちなんか考えてないんだ!」

普段ならそんなこと思いもしないのに。俺は自分で吐き出した言葉に後悔し、ゴリラは俺に向かって鋭い視線を投げつけてくる。

「なら、言うがな。インターハイで無理をして、あいつが二度と泳げなくなったらどうするんだ!」

その声は普段からプールで吠えまくるゴリラのそれとは違う。厳しい口調であることには変わりはないのだが、何かが違う。でも、さっき言い放った自分の言葉が、どんなに責任のないものかを思い知った。

「あいつにも先がある。インカレだって、その先だって。水泳は高校で終わりではないんだ。今ここで無理をさせて、この先の人生を潰してしまうようなことは、ワシにはできない……」

そこまで話すと、ゴリラは表情を崩し、俺の肩に大きな手を乗せた。

「もしもな。お前が入船と同じような状況になれば、ワシは同じように考えるぞ」

俺は肩を落として、自分の足元を見つめた。

「俺に先輩の代わりなんて務まるんでしょうか?」

「水南斗。代わりじゃない。お前は、お前の泳ぎをすればいい」

そう言って、ゴリラは白い歯を見せて笑った。

七月二十四日。俺は最後の一人になるまで泳ぎ込みをして、更衣室に戻ると着替えを終えた太陽が待っていた。

「水南斗。一緒に帰れるか?」

「ああ、太陽。帰ろう」

気付いたら夏休みが始まっていた。太陽も竜神高の屋外プールで毎日のように泳ぐようになり、転校してきた頃から比べて肌が真っ黒になっている。

「お前、メドレーリレー泳ぐんだよな」

「ああ、もう知ってるのか?」

「入船先輩には悪いが、俺、お前と一緒に泳げるようになって嬉しいぜ」

太陽はいつものように、明るく話しかけてくる。だが、耳に入ってくる言葉が、俺には何か冷たいものに感じた。

「あの先輩、自分の体もメンテナンスできないようじゃ、だめだよな!」

その言葉に、俺は一緒に歩く足を止めた。

「ん、どうした? まさかインハイ、ビビッてんのか?」

太陽の言葉に、自分の中の何かがキレてしまった。早足で太陽に近づくと、手にしていたスポーツバックを顔面に思いっきりぶつけてやった。

「痛ってぇな! 何すんだよ!」

「何でそんなこと言うんだよ! バーカ!」

「はぁ? 何だよ、急に! 意味分かんねーし!」

「そんなことも分かんねぇのかよ。バーカ! バーカ!」

殴られて怒る太陽の言葉に、俺は目を剥いて感情を爆発させた。太陽はじっと俺を睨み付け、それ以上は何も言い返そうとしない。

「お前なんか知らねぇよ! バーカ!」

俺は気まずい空気から逃れるように、子供のような捨て台詞を残してその場から走り去った。

七月二十九日。部活の休養日。陽の光は夏休みらしくギラギラと輝いている。

俺は学校の自習室へ行った。一学期の期末テストで赤点を取ってしまい、二学期明けには追試があるのだ。竜神高は文武両道を校風にしているので、進学クラスを中心に学力向上にも力を入れている。自習室はクーラー完備で開放されているので、勉強するには使い勝手が良い。

本校舎から自習室のある新校舎へ向かう渡り廊下の途中で、背後から声をかけられた。

「あれーっ。水南斗ちゃん、じゃないか?」

「あ、入船先輩。お疲れさんす」

俺は偶然に遭遇した先輩に小さく頭を下げた。

「プール以外で会うなんて初めてじゃないかな?」

「そうっすかね? 多分、そうっすね」

「暑っいねぇ。ジュースでも飲もうよ。おごるからさ」

俺は先輩に背中を押されて、歩いてきた廊下を戻ることになった。

先輩は購買部の脇にある自販機でオレンジジュースを買ってくれた。近くの教室から楽器の練習する音が響いてきて、この辺りは何となく落ち着かない。俺達は外に出ると校舎の日陰になる部分を探して、うんこ座りをした。

「メドレー、頑張ってくれよ」

「はい、頑張るっす」

「水南斗ちゃんは、オレっちの一番弟子だからな。結果出してくれないと、面目丸潰れだし」

「俺、いつから弟子になったんすか?」

こんなやり取りが、俺と入船先輩らしい。少しだけ笑みがこぼれてしまう。

「先輩、バタの個人は出れるんすよね?」

何気ない俺の言葉に、先輩は一瞬言葉を詰まらせる。

「んー。痛いところ突いてくるね。この後輩ちゃんは」

「すんません」

俺の顔を見て、先輩は一つ息を吐き出すと口元を緩ませた。

「オレ、このまま引退することにしたんだ。インハイには出ない」

「……」

俺は日陰になった足元でうろうろ歩く蟻の動きを追った。

「だがら、もうプールには行かないよ」

「……」

「寂しい?」

「……いや、そんなことはないっすけど」

俺は低く呟いた。

「オレっちは水南斗ちゃんの逞しい体に、抱き付けなくなるから寂しいけどさー」

先輩は笑って、俺の肩に手を乗せ背中に顔を埋めてくる。

「や、止めて下さいよ……」

俺は苦笑交じりで先輩を振り解こうとした。だが、先輩は俺の体をギュッと掴み、大きな肩を震わせて小さく嗚咽を漏らしていた。制服の背中が小さく濡れてくる。俺は何も言わず、先輩の手に自分の手のひらを重ねた。

どんなに願っても、どうにもならないことだってある。小さな自分の気持ちも、限られた時間も、注ぎ込めることの全てを一つの目標に捧げていたって、ある時敗れてしまうことだってある。その気持ちは、その哀しみは、当事者にしか分からない。だからと言って、こんな先輩を放っておくことなどできない。努力を恐れてなどいられない。

蝉の声が聞こえてきた。夏の日差しに隠れた嗚咽は静かに治まってくる。二、三回鼻をすする音がして、先輩は赤い目をして顔を上げた。

「インハイの……」

鼻声混じりに言葉を紡ぎ出すと、上目遣いで俺を見つめる。

「インハイの後の打ち上げには参加するからヨロシクね」

「了解っす!」

俺はできる限りの笑顔で、グーサインにした親指を先輩に送った。

第六章 この気持ちは、たぶん愛してる

七月三十一日。休養が終わり、いよいよインターハイ本番に向けての追い込みが始まった。先輩の言い伝えによると、この時期、一番ゴリラが吠えるという。俺はまさにその先制攻撃を受けることになった。

「オラッ、水南斗! 手が高い! キックが早すぎる!」

俺は矢継ぎ早に複数の箇所を注意されている。手で水を掻いた後を水面に浮上させる手が高過ぎる。手を高く振り上げているから余計な力が入って、腕の入水ポイントがずれている。そして、足のキックが早すぎて、スピードが出し切れていないと怒られる。

「だめだ! だめだ! だめだ!」

ゴリラの厳しい声が、プールに響き渡る。今まで何度もゴリラの指導を受けてきたが、これがインター直前の地獄と改めて実感した。

「そんなんじゃ、予選の最下位で終わるぞ!」

そう言われて、闘争心に火が点いた。俺だってそんな惨めな結果は作りたくない。憧れのインハイなんだ。誰よりも速く泳ぎたい。去年は応援をすることしかできなかったあの大会で、自分の力を試したいんだ!

俺は全体練習後も残って、ずっと泳いでいた。何度も手の位置とキックのタイミングを意識してレーンを往復する。水の中でイメージトレーニングもしてみる。それでもなかなか思い通りの感覚を掴むことができない。次第に焦りが出てくる。焦りが怒りに変わる。でも、怒ってもどうにもならないことに気付き、自分が下らない人間に思えてくる。そんな心を抱えたまま、俺は水面から顔を出し、空を眺めていた。

「水南斗。俺んち来ねぇか?」

振り返って見ると、太陽がスマホを片手にプールサイドに座っている。

「今、練習してんだよ」

関東大会直後にケンカして以来、俺は何となく太陽のことを避けていた。

「お前の泳ぎ、動画で撮ったから。これで分析してみねぇか?」

「勝手に撮るなよなっ!」

俺は素直に喜ぶことができなかった。

「何だよ。せっかく協力してやろうと思ったのによ。要らないなら消しちまうか」

「……いや、見たい」

「素直じゃねぇな」

口を尖らせる俺を、太陽は面白がっているようにも見えた。

「親が旅行に行ってるから、しばらく誰も居ねぇんだ」

「お邪魔します」

俺は初めて太陽の家に上がった。真新しい家はきれいに整理整頓されていて、少し几帳面な様子さえ感じる。

「二階の俺の部屋で待ってろよ。ジュースでも持ってくるからよ」

「ああ、ありがとな」

俺は二階に上がると、それらしき部屋を見つけて扉を開いた。中はすっきりと片付けられていたが、棚にあるスポーツや水泳に関する本や雑誌が目立った。部屋にはテレビもあり、オリンピックや水泳競技会のDVDもある。

「水南斗。そこのクッション使えよ」

太陽はコーラとサンドイッチを持ってきた。俺はクッションの一つを借りて、ベッドのフレームに寄りかかる様に座った。

「じゃ、先にオリンピックのDVDから見てみようぜ」

太陽は俺の隣に座ると、バタフライ決勝戦の映像をテレビに流した。世界最速の男を決める試合には著名な選手が集結する。中でもアメリカのJ・ソース選手は基本に忠実なフォームで泳ぐことで有名だ。そのお手本のような動きを盗み取ろうと、俺は画面を凝視していた。

「んじゃ、さっきの水南斗の動画も見てみようぜ」

太陽はスマホを操作して、学校のプールで泳いでいた俺の姿を小さな画面に映し出す。

「もっとこっちに来いよ」

少し距離を置いて首だけを伸ばしていた俺の肩を、太陽は強く引き寄せる。

「ほら、この手の高さをゴリラが言ってるんだよ。さっきのソースはこんなに腕を振り上げてないだろ」

太陽の頬が近い。皮膚から伝わる熱と、一緒に飲んでいたコーラの甘い息が、俺にも伝わってくる。

「な、分かったか?」

「……」

俺は火が出そうなほど顔面に熱を感じていた。肩に乗っていたはずの太陽の手が、いつの間にか脇腹に添えられている。意識の弱い肌に伝わる手の温もりで、俺のチンコは熱くなってしまった。

「水南斗、この前はごめんな」

太陽は目を細めて小さく呟いた。

「いいよ。もう気にしてない」

「入船先輩のこと、言い過ぎた。悪かった」

太陽はゆっくり顔を近づけて、唇を重ねてきた。展望台での初キッスとは違った何か余裕を感じるような優しい力。それは太陽のスキルが上がったのか、俺が慣れてしまっただけなのか。

「俺。男だけど、お前のことが好きだよ」

「俺も太陽のこと……好きだよ」

俺は前よりも確信していた。やっぱり、太陽のことを特別な存在に思っている。愛するってどういうことか分かんねぇけど、この気持ちはたぶん愛しているってことだと思う。

俺の言葉に笑みを浮かべて、太陽はもう一度キスを重ねてきた。両肩に手を乗せて、ゆっくりと俺の体を押し倒す。その力に身を任せて、俺は太陽を受け入れた。

「スケベだな。もう勃ってんじゃん」

太陽は俺の股間をハーフパンツの上から触ってくる。

「お前こそ俺の競パン姿見ながら、いつも勃起させてんじゃん」

俺は太陽の広い背中や、丸く盛り上がったケツに手を伸ばしその体温を確かめた。

「やべぇ、見つかってたか」

無邪気に笑う太陽は、俺のTシャツの中に手を入れてくる。その指先が胸の筋肉をなぞり乳首に触れると、俺は少しだけ伝わるものがあった。

「男でも乳首って感じるのか?」

「何か、分かんねぇ」

太陽にシャツの裾を鎖骨までたくし上げられ、両方の乳首を弄られる。こそばゆいような感覚がするが、AVで女優が声を上げたくなるようなものではない。それとも、この変な感覚が気持ちいいということなのか。

「裸になろうぜ」

太陽は立ち上がって服を脱ぎだした。余計な脂肪がなく、締まった肉体にうっすらと汗がにじんでいる。俺も体を起こすと、中途半端に脱がされたTシャツから首と腕を抜いた。部活で当然のように裸を見せ合っているのに、今は何だか妙な気恥ずかしさを感じていた。

太陽が白いハーフパンツを脱ぐと、さっき更衣室で見ていたオレンジ色のボクサーパンツが現れる。太ももはパンパンに膨れていてパンツの生地が張り付いていた。股間の部分がくっきりと盛り上がり、何か動物的なものを感じる。俺はそんな姿にどぎまぎして、自分の服を脱ぐ手を止めていた。

「お前も早く脱げよ」

太陽は俺の両脇を抱えてベッドへ押し倒した。その上に覆いかぶさると、ハーフパンツのチャックを下ろす。

「あっ! ちょ、やめっ!」

俺は突然のことに、手を添えて股間を隠そうとした。

「何だよ。じゃあ、止めるか?」

「いや、止めない。やる……」

「お前って、本当に素直じゃないな」

少しだけ不満げな表情の太陽だったが、俺のハーフパンツを床に落とし、ボクサーパンツ一枚になった体に抱き付いてきた。じっとりと汗ばんだ肌がまとわりつく。

「水南斗の体ってエロいよな」

「お前こそ、筋肉すげぇじゃねぇか」

俺達は三回目のキスを重ねながら、お互いの両手を指の谷間に埋める。太陽が腰を動かしパンツの上からチンコを擦り合わせる。すると足が自然と絡み合って、お互いのすね毛も触れ合った。

「なぁ、お前。剥けてるか?」

太陽は俺の股間をパンツの上から触ってくる。俺は自分のチンコが、自分以外の手で触られているのが、不思議に思えてくる。

「いや、仮性。手では剥けるけどな。お前は?」

「俺も一緒だよ」

太陽は微笑を浮かべながら、俺の手を取り自分の股間へ運ぶ。俺は自分と同じモノを触っている、それが太陽の恥ずかしい部分だと思うと興奮を覚えた。

お互いに股間を揉み合っていると、太陽が先に俺のパンツに手をかけた。

「何か、恥ずいな」

「いいじゃねぇか。見せろよ」

俺の頬を染めた言葉をあしらうように、太陽はパンツを脱がそうとする。股間の湿り気と熱が残った俺のパンツを手にすると、俺の様子を伺いながらその匂いをかぎ始めた。

「やべー。水南斗のエロい匂いがする」

「や、辞めろよ。恥ずいって……」

俺はパンツを取り上げようとするが、太陽はその手を高く掲げて意地悪っぽく笑った。その間にも、締め付けるものを外された俺のチンコは天井を突き上げている。いつもよりも大きくなっているせいか、先っぽが少しだけ頭を覗かせていた。

「お前のチンコ、勃つとこんな風になるんだな」

太陽はパンツに飽きたのか、今度は俺のチンコを嬉しそうに見ている。

「太陽のも、見せろよ!」

俺は体を起こして、太陽のパンツに手を伸ばした。オレンジのボクサーパンツを膝まで下ろすと、毛をかき分けるように勃起したチンコが現れる。少し太くて長いチンコは、俺と同じように皮を被っているが、先っぽから透明の汁を溢れさせていた。

「さ、触ってもいいか?」

「いいよ。触ってくれよ」

太陽は少し熱っぽい声で、腰を突き出してくる。

俺は心臓の鼓動を抱えながら、太陽のチンコに手を伸ばした。フランクフルトのような肉棒は熱く、握った手の中でビクンビクンと動いている。その動きに合わるように、玉袋のタマがモゾモゾと動いていた。

「お前のも触らせろよ」

太陽も俺のチンコに手を伸ばす。

俺達は向き合うように体を横たえ、お互いのチンコを握るとオナニーをするように手を動かした。

「ああっ、あっ。太陽、気持ちいいっ!」

「俺も、気持ちいい。あー、やべぇ!」

ベッドの上で、お互いの肉体に興奮し、手を小刻みに動かして刺激を与える。心臓の鼓動が早まり、今までとは違った何かが訪れそうな予感がしている。俺は見当も付かない何かに不安を感じながら、太陽にキスをした。

「すっげぇ。水南斗、やっべぇ!」

「俺も、俺もっ。いいっ。いいっ!」

湿った舌を絡めながら太陽は、空いている方の手で俺の乳首を摘んでくる。俺も真似するように太陽の乳首を触ってみる。

「あっ、出る。出るっ」

俺は言葉にするのと同時に、呼吸を一瞬止め射精する。

「お、俺も、俺も、出る」

苦しそうに悶える太陽の声が耳に届くと、握っていたチンコから俺と同じように精液が飛び出してくる。

俺達はしばらく荒い呼吸に身を任せていた。次第に、息遣いが収まってくると、互いの姿を見て笑った。お互いにぶっ放した大量の精液は相手の胸や腹にドロドロと纏わりついている。イカ臭い空気が部屋中に漂う。

「シャワー浴びて来ようぜ。その後、もう一度DVD見よう」

太陽は立ち上がると、俺に逞しい腕を伸ばす。

「更衣室で俺のパンツの匂い嗅ぐのはもう辞めろよな」

そう言って、俺は太陽の手を掴んだ。

「何だよ。そんなことまで知ってたのかよ!」

「当たり前だろ、変態!」

今度は俺から太陽にキスをした。

第七章 決戦前夜の二人

八月九日。高く突き抜ける青空と、夏の強い日差しがプールの水面に光を投じている。一週間後に迫ったインターハイの本番に向けて、俺達は残りの時間を主要な動きのチェックや、体のメンテナンスに時間をかけていた。

「水南斗、できるようになったじゃねぇか!」

ゴリラは俺の泳ぎをチェックして、豪快に笑っている。夏休みからずっと注意されていた腕の位置と、キックのタイミングはすっかり改善することができた。太陽との動画チェックで問題点を客観的に把握できたことが、イメージにつながったのだ。

「バタの一〇〇メートルは、お前一人になったが、お前なら出来る! 頑張れよ!」

「うっす! 頑張るっす!」

ゴリラの励ましに、俺は水の中で強く頷いた。入船先輩は個人種目の出場も正式に棄権した。医師の診察で今後も水泳を続けていくなら、今しっかりと治療をすべきだと言われたからだ。それによって俺はバタフライ個人でも上位で成績を残すという責任が圧し掛かってくる。でも、ゴリラには、そんな重圧を抱えるなんて生意気だと言われた。

俺はゴーグルを装着すると、もう一度水の中に潜っていった。

八月十六日。学校の前に停まった一台のバスに、競泳部員の代表選手が乗り込み東京へ向かう。いよいよインターハイが始まるのだ。

「森之宮学園も来るんだろ?」

「ああ、メドレーリレーにも出るらしい」

俺は前列から回ってきたスポーツドリンクを二つ受け取ると、隣に座る太陽に手渡した。太陽は俺が話しかけても、硬い表情で一点を見つめている。

「太陽は前の学校の奴らに会えるから楽しみだろ?」

「……俺らは試合に行くんだぞ。俺はもう竜神の部員だから、森之宮の奴等は敵だと思ってる」

「そんなこと言うなよ」

俺の言葉に、太陽は気分を損ねたのか、流れ行く田園の景色に目を移して黙り込んでしまった。

バスは高速道を走り東京都に入る。一時間ほど渋滞に巻き込まれて、宿泊先の宿へ到着した。

「各自の部屋割りはバスの中で伝えた通りだ。荷物を置いたらすぐに集合すること。大会本番の会場で公式練習を行う」

ゴリラは何度もインターハイに部員を連れて行っている。毎年開催地は違っても、その手馴れた引率は、胸の内にある試合前の緊張と戦う選手にとって、どんなに頼れる存在だろう。

「なあ、もう寝た?」

俺は暗がりの中で、隣のベッドに寝ている太陽に声をかけてみた。

「いや、起きてる」

シーツのずれる音がして、太陽の声が聞こえてきた。

公式練習を終えた俺達は宿に戻って夕飯を取った。九時になると、ゴリラは消灯だ、消灯だ、と部員を部屋に返して電気を消して回った。太陽と相部屋になったホテルの一室。こんな時間に高校生が寝れるわけがない。

「さっきゴリラが、こっそり電気点けても外から見てるから分かる、って言っていたけどホントだと思うか?」

「んなこと、してるわけねぇだろ」

太陽は寝返りを打って俺の方を向くと、一つだけ咳をした。

「何だよ。眠れないのか?」

「眠れない。太陽は?」

「俺も……」

「だよな」

遠くで救急車のような音が聞こえる。

今日の公式練習で初めて本番の会場を見た。去年の東北の会場よりも何倍も大きかったように思う。学校のプールと同じ水のはずなのに、あのプールの水は、水ではないようで少しだけ怖いものに感じた。

「水南斗、一緒に寝るか?」

暗がりに目が慣れてきた。太陽が布団を広げて、俺を手招きしている。

「やだ。太陽、エロいことすんだろ」

「バカ。試合前に体力消耗するようなことするかよ」

太陽が一度開いた布団を戻そうとするので、俺は自分のベッドから抜け出して、その隣に滑り込んだ。間近にある好きなヤツの横顔。手を伸ばして心臓を確かめてみる。静かに脈打つリズムが手のひらに伝わり、それがなぜか安心する。

「なあ、太陽」

「どうした?」

「去年、インハイで泳いで、どんな感じだった?」

「そうだな。気持ち良かった」

「それだけか?」

「最高だと思った。だから勝てなくて、凄げぇ悔しかった」

俺はその声を聞きながら天井を見つめた。

インターハイ。竜神高に推薦で入学が決まってから、ずっと目標にしてきた。俺はあの会場で楽しんで泳ぐことなんかできるのだろうか。終わった後、太陽のように気持ち良かったなんて言えるのだろうか。

「そろそろ寝ようぜ」

太陽はそう言って、目をつぶった。

「ん。最後に言い残したことがある」

「お前、死ぬのかよ?」

俺の呟きに、太陽はプッと笑う。

「晩メシ、不味かったよな」

「ああ、それは俺も思った」

「明日の朝は納豆が食いてぇ……」

「俺は納豆……きら……だ」

俺達は一つのベッドの上で、そっと夜の闇に落ちていった。

第八章 たった数秒の戦い

八月十九日。東京スイム・アリーナ。インターハイ、こと全国高等学校総合体育大会水泳競技大会は、大会三日目の終盤に差し掛かっていた。

「リュウジーン! ファイッ、オー!」

応援に慣れた一年部員の声が響いている。関東大会より何倍も広い会場。全国から集まった各校の応援が渦を巻いている中で、俺の耳に、竜神高の声援がしっかりと届いてきた。いよいよ男子四×一〇〇メートル・メドレーリレーの決勝が始まるのだ。

『RYUJIN HIGH SCHOOL』とプリントされた特製のガウンに身を包んだ俺達は、ゴリラから試合直前の指導を受けていた。

「ここまで来たら、ワシは何も言うことはない。お前達が楽しんでくればそれで、ワシは、ワシは……」

ゴリラは感極まって涙を浮かべている。過去、竜神高は個人種目で何度か決勝戦に進んだことはあっても、リレー種目での決勝進出は今回が初のことだった。

「先生。泣くのはまだ早いっすよ」

佐藤先輩が苦笑交じりに声をかけた。

俺と太陽がゴリラや先輩達のやり取りを眺めていると、長身の男が俺達に近づいてきた。

「おー、太陽じゃんか。お前もメドレー出るんやな!」

その男は森之宮学園のガウンを着て、太陽に馴れ馴れしく声をかける。

「玉造先輩……」

「お前も自由形やろ? 俺の泳ぎにビビッて小便漏らすなよ」

太陽をあざ笑うような挑発に、同じガウンを着た数人がヘラヘラと笑う。

「ま、お前は田舎ガッコの代表でお似合いやな。俺らの優勝に花でも添えてくれや」

そう言い放つと、森之宮の連中は俺と太陽の元から離れていった。

「何だ? あいつら。太陽、気にすんなよ」

「ぶっ潰してやる……」

俺の声が聞こえているのかいないのか。太陽は拳を強く握って、鋭い言葉を吐き出した。

入場ゲート付近で俺達は出番を待つ。決勝戦は一チームずつ会場にコールされ、入場をしていくのだ。

「第一レーン、竜神チーム。佐藤くん、鈴木くん、飛石くん、速水くん」

アナウンスを受けて、俺達は会場に入場した。天井から吊るされた電灯の眩い光に、報道陣が手にしたカメラのフラッシュが重なる。スタンド席には、午前中に実際された予選とは比べ物にならないほどの観客で溢れていた。

その圧倒されそうな雰囲気の中で、竜神チームは佐藤先輩を先頭に第一レーンの前に進む。その間にも各チームの紹介がされて続々と入場が続いていく。俺は無言でガウンを脱ぐと、スパッツ型の競パンの上から股間の位置を軽く調整した。

佐藤先輩が俺達を集めて円陣を組む。

「竜神パワー、かっ飛ばすぜ!」

「おーっす!」

掛け声と共に、小さな円陣から目に見えない水竜が飛び出す。巨大な竜のうねりが会場を駆け巡るように感じた。

「テイク・ユア・マーク……」

静まり返った会場に響くスターターの声。そして、スタート音が鳴り響き、決勝戦が始まった。

「佐藤っ! いけーっ!」

第二泳者の鈴木先輩が、レーンを真っ直ぐに突き進む佐藤先輩にエールを送る。佐藤先輩は順調に片道五十メートルを折り返し、安定した速度で引き返してくる。現在、七着。佐藤先輩が壁にタッチをするのと同時に、鈴木先輩がプールへ飛び込んだ。

「鈴木先輩っ! ゴーッ!」

俺は高いジャンプで深く水中へ潜った先輩に渾身の声援を送った。先輩が水面を滑る様に泳ぎ、タッチターンをして戻ってくる。響き渡る会場の声援に、張り詰めたような空気。

「……やべぇ、緊張してきた」

俺はスタート台に上がり、思わずつぶやいた独り言に後悔をした。言葉にしたことで、緊張感が現実となり体に伝わってくる。強張る筋肉に走る痺れ。その間にも鈴木先輩はこちらへ向かってくる。

「水南斗! 楽しめっ! 遊んでこい!」

背後から太陽の声が聞こえた。その言葉を聞いて、俺は張り詰めていた何かが解けていく感覚を味わい、自然と口元が緩んでしまった。遊んでこい。そんなこと言えるのは、お前だけだよ。

「水南斗―っ! 行けーっ!」

遠くから野太い声が聞こえてきた。他の声援に混じって消えてしまいそうな声なのに、それは峰岸先輩のエールだと確信できる。

鈴木先輩が壁にタッチすると、俺は引き継いだバトンを抱えてキラキラと輝く水面に飛び込んだ。

順位は七着で変わっていない。だが、先輩が何とか六着との差を縮めてくれている。俺は頭の中に笑顔のジョーズを思い浮かべながら、水を掻き分け進んで行った。この背中には入船先輩の思いを乗せている。バタフライに思いを込めた先輩の涙が染み込んでいるのだ。だから、俺は少しでも順位を上げて、太陽につなぎたい。その為なら、この体がバラバラになっても構わない。

波のように揺れる水面に、自分のうねりを作り出し突き進んだ。プールの壁にタッチをすると、その力も動力として後半のレーンを泳いでいく。

「水南斗っ! ファイーッ!」

太陽がレーンの先に立って声を張り上げている。俺は泳ぎながら、自分の身がどんどん軽くなってくるのを感じた。心の中では笑いが込み上げてくる。楽しい。楽しい。すげー楽しい。何がと言われれば分からない。でも、こんな気分は味わったことがない!

「水南斗、ナイス!」

その声が耳に届くと、太陽が俺の頭上を高く飛び越えて、水の中にダイブしていった。気付いたら、俺は百メートルを泳ぎ切り、バトンを太陽に渡していた。

どうやら俺は一人抜いて、六着でつないだようだ。前半の遅れを取り戻そうとするように、太陽は猛チャージで泳いでいく。

「太陽ーっ! 輝けーっ!」

遠くから峰岸先輩の声が響いてくる。この声は太陽の元にも届いているだろうか。太陽だって、峰岸先輩の期待を抱えて泳いでいるはずだ。

トップ集団が前半を泳ぎ切りターンをすると、会場の声援がヒートアップしてきた。第五レーンの三条チームのメンバーが、スタート台付近にいち早く集まり、返ってくる仲間に声援を送っている。そんな他チームの声援に、俺は黙ってなどいられない。

「たいよーぅ! 来いっ! ぶっちぎれっ!」

「来いっ! 来いっ! 太陽、突き進めっ!」

俺の必死の声援に、二人の先輩も加勢をしてくれる。

太陽のラストスパートが始まった。どこにそんな体力が残っているのかと思うほどのパワーを爆発させ、引き離されたトップ集団を追い駆けていく。

「太陽っ! 水竜が如くっ!」

俺達は声が枯れそうなほど声援を送った。

だが、次の瞬間に周囲から怒涛のような声が響いてきた。第五レーンのアンカーが泳ぎ切り一位になったのだ。続いて二位、三位とほぼ同時に順位が決まる。優勝した三条チームに、スタンド席から割れんばかりの拍手が送られている。奮闘した太陽は一人追い抜き、五位でプールの壁をタッチした。

競技が終わり、俺は結果を示す大型掲示板を見上げた。一位とそれ以外。竜神チームは表彰台にも上がれない。競技をする上で、きれいごとでは済まされない現実がある。たった数秒で天地を決してしまうシビアな世界。俺は初めてのインターハイで、改めて勝負の厳しさを教えられた。

ちなみに、ケンカを売ってきた森之宮学園チームは、掲示板上に『DSQ』と表示されていた。太陽が玉造先輩と呼んでいたアンカーがターン失敗により失格となったようだ。だが、そんなことなど今の俺にはどうでもよいことだった。

第九章 それが当たり前だと思っていた

八月二十一日。空は高く、空気は密度が濃い。蝉だってまだうるさいというのに、夏休みが終わろうとしている。俺はリビングのクーラーを最大にして、大の字で寝転んでいた。まだ、あの会場で泳いだ感覚が体に残っていて、目を閉じれば水の中に浮いている錯覚がある。

新聞の地方欄にはインハイの結果が小さく掲載されていた。個人種目に出場した峰岸先輩は決勝で五位、太陽は三位。他の先輩達は予選敗退。俺は予選の十二位でB決勝に進出するも二着の総合十位だった。そして、メドレーリレーは決勝で五位。

この成績は歴代の竜神高として、決して悪いものじゃない。でも、なぜか俺にはしっくりとこない。『健闘』の二文字で片付けられた新聞記事にもムカつく。あれだけの努力と時間をかけたのに、今感じるのは、やるせない空虚感ばかりだった。

八月二十四日。今日は毎年恒例の『三年を追い出す会』が開かれる。今年も学校近くの森林公園でバーベキューをするのだ。いつもプールサイドで吠えまくるゴリラは、この日ばかりは肉や野菜の焼き係となり、部員達を楽しませる役になる。

「先生、肉! 肉もっと下さいっ!」

「俺も、肉もっと欲しい!」

食欲旺盛な部員達は鉄板を取り囲み、やいのやいのと騒ぎ立てている。

「お前ら野菜も食えよ。肉、無くなっちまうぞ!」

差し出された皿に、ゴリラが焼けた野菜を載せる。

「えーっ。俺、ピーマンいらないっす」

「バカチン! 高校生にもなって好き嫌いするなっ!」

そう言いながら、ゴリラは額に汗を流しつつ、焼いた肉や野菜を分けていった。

「水南斗ちゃーん、お疲れっ!」

「あ、先輩。来たんすね」

入船先輩がコーラのペットボトルを片手にやって来た。

「インハイ、頑張ったね! オレっち、感動しちゃった」

「でも。俺、先輩のように泳げなかったっす」

「当たり前だろ? この入船先輩と同じように泳ぐなど百万年早いぞ!」

先輩はそう言って、空になった俺のコップにコーラを注いでくれようとする。だが、俺は自分のコップを引っ込めて、そのペットボトルに手を伸ばした。

「いやいや。先輩、俺が注ぐっす」

「何を言う。オレっちの酌では飲めねぇってのか!」

「先輩、キャラがおかしいっす」

先輩はどうしても俺に注がせてくれない。俺は何とかそのコーラを奪おうとする。下らない応酬が面白くなり、先輩も笑顔をこぼした。

「水南斗……」

俺と入船先輩のやり取りに、後ろから太陽が声をかけてきた。

「あっ! 水南斗のマブダチ、太陽くんじゃないか。ささ、駆け付け一杯!」

先輩は太陽のコップにコーラを注ぐと、どさくさに紛れて俺のコップにも注いだ。

「あっ! 先輩っ!」

「へーんだっ! やったねっ!」

俺はその不意打ちに声を上げるが、先輩は奇襲成功と喜んで一年の群れの方に行ってしまった。

「相変わらずだな、あの先輩」

太陽の苦笑に、俺はニヤけた表情を戻しながら頷いた。

「太陽は、峰岸先輩と話したか?」

「ああ、さっき話してきたよ」

「この会って、去年もこんな感じだったのか?」

太陽にとっては初めての部内イベント。俺は隣に立って周囲を見回してみた。

「いや、去年よりも少し大人しいかな」

峰岸先輩は自由形の一年生を集めて、自慢の野太い声で青空カラオケを熱唱している。その脇では、佐藤先輩がお笑いタレントの物まねで、背泳ぎの後輩から笑いを取る。鈴木先輩はシェイクした炭酸のペットボトルの蓋を開けながら、平泳ぎの一、二年生を追い回すので、ゴリラに一喝される始末。

「これで、大人しいのかよ……」

太陽は引きつった笑顔をするばかり。確かに、奇声交じりの賑やかな声を聞けば、小学生の集団か、ジュースの中に酒でも入れてるんじゃないかと勘違いするかもしれない。

「おうおう、太陽! お前もこっち来い!」

峰岸先輩がやってきた。

「えっ。あ、はい。先輩、ちょっと引っ張らないで!」

先輩は太陽の腕を掴むと、無理やり峰岸リサイタルに集められた一年生の集団へ連れて行く。

「では、これから太陽先輩が歌うぞーっ!」

「はぁ? 先輩、そんなの聞いてないっす!」

太陽の困惑する声が小さくなり、拍手の中に消えていった。俺はその様子に爆笑してしまう。

みんな、競泳部が好きなんだ。大好きな水泳の元に集まって知り合った仲間達。先輩とか後輩とか難しいところもある。でも、同じ思いをして同じ苦労をしているから、どんなに辛い練習でも耐えられる。辛い時間を共に過ごしているから、こんなにバカみたいに楽しめるんだ。

「水南斗ちゃーん! ボッチしてないで、こっちにおいでー!」

バタフライの一年と一緒にいた入船先輩が呼んでいる。俺はその場所に向かっていくと、途中で、少し離れた場所から様子を伺う鈴木先輩の姿が目に入った。先輩は新しいペットボトルを手にしている。

「入船ーっ! 覚悟ーっ!」

「ぎゃあ! 鈴木にヤラれるーっ!」

炭酸の泡を豪快に撒き散らしながら走る鈴木先輩。それに気付いた入船先輩が逃げ惑う。

「鈴木! 飲み物を無駄にするなと、言っとるだろうが! バカチンがっ!」

ゴリラがトングを振り上げて、鈴木先輩を追い駆けていく。

「一年は、あんな三年になっちゃだめだからな」

俺は唖然とする一年に教え諭した。

バカ騒ぎの時間はあっという間に過ぎてゆき、最後に三年から一人ずつ挨拶があった。

「俺、おれ。み、皆と一緒に、お、泳げて、よ、良かった」

目からボロボロと涙を流す峰岸先輩は、後半何を言っているか分からない。

「リレーでインハイの決勝に出れただけで十分だ。皆、支えてくれてありがとう」

佐藤先輩は美しい背泳ぎのフォームを見せるように、クールな挨拶をした。

「ゴリ……じゃねぇ。合田先生には最後まで怒られっぱなしでした。最後くらいは褒めて欲しかったす!」

鈴木先輩による小学生の作文みたいな挨拶に笑いが起きる。

「褒められるようなことすれば、いくらでもワシは褒めてやるぞ」

ゴリラのオチが決まると、鈴木先輩は舌を出しながら退場し、次に入船先輩が前に出た。

「インハイに出れなかったのは、正直悔しかったです。でも、水南斗くんが頑張ってくれて、成長したなと思うことができました。オレは取っ付き難くて面倒な先輩だったと思います。こんな先輩に最後まで付き合ってくれてありがとう」

俺は先輩に向かって拍手をしながら、緩いピントで目を細めた。

今までは先輩がいて、それが当たり前だと思っていた。入船先輩はあんなだったけど、俺のことを上手い具合に、気に掛けてくれていた気がする。同じことを自分は後輩にしてあげることができるのだろうか。それ以前に、自分は先輩がいなくても明日からやっていけるのだろうか。今頃になって、そんなことを思った。

第十章 星空のプール

俺達はしんみりとした雰囲気をぶち壊すように競泳部応援歌を大声で歌って、三年を追い出す会を終えた。俺はイベント係なので会場に残って後片付けをし、集めたゴミを誰が学校に持っていくか、じゃんけんをしてあっさりと負けてしまった。一人でゴミ袋を抱えて学校へ向かう。夕日は山の向こうに沈んでしまい、空には一番星が光り出していた。

学校の校舎には灯りもなく、静まり返っている。とりあえず更衣室の脇にある掃除道具入れにゴミ袋を放り込んだ。明日、別の部員が校内の集積場に持っていくことになっているのだ。

これで任務完了だ。だが、帰ろうとしたところでプールの方からチャプチャプと水を掻き分けるような音が聞こえてきた。俺は不審に思い近づいて行くと、プールサイドへ通じるゲートが開いていた。怪しい。近くにあったデッキブラシを手に、プールへ足を忍ばせた。

第一レーンのスタート台に、誰かの脱いだ服が置いてある。目を凝らすと、プールの中央で泳いでいる人影が見えた。

「誰だ!」

俺は声を上げてブラシを掲げると、水の中の影は驚いたようにこっちを振り向いた。

「うおっ! 水南斗か、驚かすなよ!」

聞き覚えのある声。影の主は太陽だとすぐに分かった。

「お前、何やってんだよ」

「何って、泳いでるんだよ」

太陽は当然のように夜のプールに身を漂わせている。俺は手にしたデッキブラシを捨てると、その場に座り込んだ。

「バカ。驚かすんじゃねぇって」

「お前も入れよ。気持ちいいぞ」

太陽は裸眼で髪の毛を水に揺らしながら、ゆっくりと泳ぐ。

「俺、水着ねぇもん。更衣室も閉まってるし」

「大丈夫だって。俺も履いてねぇし……」

そう言うと、太陽は仰向けにした体を水面に浮かべる。腰に身に付けているはずの競パンがなく、膨らんだ太ももの間にある縮こまったチンコとタマが浮かび上がってきた。その姿がマヌケに見えて、俺は声を上げて笑った。

「だから、早く入れって」

太陽は俺の近くまで泳いでくると、手招きをしている。俺はじっとりと汗ばんだ肌を抱え、プールの水が気持ち良さそうで夏夜の誘惑に負けてしまった。

冷たい水が日に焼けた体に染み渡る。キャップやゴーグル、競パンからも解放された自由な肉体。頭の毛穴やタマの裏、ケツの奥までひんやりとした水が駆け巡る。俺はプールの中央で待つ太陽の近くまで泳いでいった。

太陽は俺に近づくと、ニヤリと笑って水の中に潜った。

「あっ! 太陽、やめろよ! エッチ!」

水中で俺のチンコを握ってきた。俺がその手を振り払うと、太陽は水から顔を出して笑った。

「お前のチンコ、水の中だとこんなに縮こまるんだな」

「うっ、うるさい! このドスケベ!」

自分の顔が赤くなるのを感じる。仕返しに、俺も水に潜って太陽のチンコを触ってやろうとした。

「やべぇ。プールに痴漢が出た。おまわりさーん!」

俺の手から逃げるように、太陽は笑って泳ぎだす。

今夜は月がきれいに見えるので、その明かりで水の中はぼんやりと照らされている。両足をバタつかせて、それに合わせるように水中で左右に揺れる太陽のチンコ。漂うチン毛は、海流に揉まれる海藻のようだった。

「あーっ、疲れた!」

「太陽、本気出し過ぎだって」

俺達はプールの中央で仰向けになり、疲れた体を水面にユラユラと漂わせる。高く広がる夏の夜空には無数の星座が輝き、小さな光を放っていた。

「きれいだな」

「ああ、きれいだ」

太陽の小さな呟きに、俺は素直に同調した。深く包まれるような闇夜に星くずが散らばっている。でも、届くはずなどない小さな光。それでも、その場所に手を伸ばして見たくなる。

「なぁ、水南斗」

「ん?」

「決勝が終わって、お前はどんな気持ちだった?」

「そうだな。何か、あっけなかった」

まだ数日しか経っていないのに、インハイのメドレー決勝戦がずっと遠い過去のように思えた。俺達は最大限の力をあのプールで発揮したと思う。でも、この中途半端な気持ちは、やっぱり結果に納得していないということなのだろう。

「俺は、すんげぇ悔しかった!」

その太陽の声には、静かな怒りが込められていた。俺は隣で漂う姿に目をやった。

「佐藤先輩は決勝に出れて十分だって言ってたけど、俺はそんなんじゃ満足できない」

「お前らしいな」

俺の小さな感想に答えるように、太陽は起き上がった。そして、俺の目をじっと見つめている。

「水南斗。来年もインハイ行くぞ。絶対、優勝するぞ!」

その強い意志に俺も起き上がり、答えるように手をグーにして突き出した。太陽はその意味を察すると、強く拳を突き合わせてきた。

「そこにいるのは誰だっ!」

野太い声が響き渡り、俺達の顔に懐中電灯の光が照らされた。

「あっ、ゴリラ!」

俺達はプールサイドで竹刀を片手に仁王立ちする姿に、思わず声を上げてしまった。

「誰が、ゴリラじゃい! さっさと上がってこんか!」

苦笑いを浮かべながら、平泳ぎでゴリラの近くまで泳いでいった。

「飛石に、速水だったか。こんな夜更けにプールに入って、危ないのが分からんのか!」

ゴリラは腕組をしてカンカンに怒っている。

俺達はプールの隅にあるラダーを登ってプールサイドに上がると、両手で股間を隠す。ゴリラはそのフルチン姿に一瞬目を丸くすると、手を額に当てて天を見上げた。

「お前らはなんちゅー格好で泳いでたんだ。何歳になったんだ?」

「十七っす!」

俺と太陽が声を揃えて答えると、ゴリラは大きく深呼吸する。

「バカチン共がっ!」

その怒号は誰もいない学校中に響き渡った。

体育教官室の奥にシャワールームがあるなんて知らなかった。温かい水しぶきが冷えてしまった体を包んでくれる。塩素交じりの水をきれいに洗い流すと、ゴリラはバスタオルも用意してくれていた。

「シャワー借りれて、ラッキーだったな」

「そうだな。助かったぜ」

髪を拭きながら俺は自然と顔をほころばせ、太陽もつられて頷く。だが、ゴリラはまた腕組をして、俺達の前に立ちはだかった。

「仮に事故が起こったらどうするんだ。発見が遅れて、万が一ってこともあるんだぞ。それくらい予測できんだろ?」

俺達は正座で、こんこんと説教を受けることになった。ゴリラは三年を追い出す会の後、インハイの報告書を作るため学校に戻ってきたらしい。そしたら、プールの方から騒いでいる声が聞こえて、俺達を見つけたと言う。

「すんません」

「反省してます」

俺達は頭を下げた。

ゴリラは一つため息を吐くと、大きな体をイスに投げ出すように座った。古びた机に片手で頬杖を付きながら、斜めに俺達を見つめる。

「んで、どっちから始めたんだ?」

「こいつです」

ゴリラの問いに、太陽は即答で俺を指差した。

「はぁ? お、お前が先に泳いでたんだろ!」

俺は声を荒げたが、太陽はさらに言葉を続けた。

「こいつ本当にバカなんです。こいつと一緒にいると、俺までバカが移りそうです」

真顔で答える太陽に、俺も反論をする。

「いや、先生! バカはこっち、こっちです。俺の方が被害者です」

「いやいや。俺の方が、バカの犠牲者だな」

「犠牲者って何だよ! このバーカ!」

延々と続く押し問答に、ゴリラは太陽と俺の顔を交互に睨み付けていたが、次第にプッと噴き出し、腹を抱えて笑い出した。

「何だよ。お前らいいコンビじゃねぇか。一緒にバカやってられる友達なんて、なかなか見つからんぞ!」

そんなことを言いながら大爆笑するゴリラに、俺も太陽も目を丸くした。

「大事にしろよ。これから一生モンの絆になるからな」

ゴリラは笑いすぎた涙目を指で拭って、口元を緩めた。

校門を出ると、さっきと同じ星空が輝いていた。俺は隣で歩く太陽に目をやると、太陽も俺に目を向ける。言葉は無くとも、今はこいつの思っていることが何となく分かる。自然と触れ合う手の甲から伝わる温度。俺はその手を握ると、太陽も強く握り返してくれた。

第十一章 そんなことができれば、

十月十四日。俺は、夏休み明けの追試を何とかクリアしたが、その後の中間テストでまた赤点を取ってしまった。

「飛石。こんな成績じゃ、水泳で推薦を狙ってても、学校として推薦できんぞ」

「はあ。すんません」

クラス担任は蛙のような顔をしている。俺は自分のことなのに、何となく他人事のように思えて、気の抜けた返事をした。

「特に英語! 来週の追試で六十点以上取らないと、親を呼ぶからな」

「うげぇ!」

俺は職員室を出ると口をへの字に曲げた。誰も、とは言わないが、部活に熱中している奴は、勉強を後回しにしがちである。俺もその例にどっぷりハマッてる口だ。命を懸けてでも極めたいと思うものに出会ってしまったら、教科書を開いて英文法を覚えることがどれだけ苦痛に感じてしまうことか。

とは言ってもテストで赤点続きでは、推薦どころか留年なんてことにもなりかねない。俺は太陽の顔が思い浮かんだ。部内でも数少ない進学クラスの一人。でも、何となく一方的に勉強を教えて欲しいとすがるのは、プライドが許さない。できれば、こう、等価と引き換えに勉強を教わる方法がないだろうか。

俺は部活の帰りに古本屋に寄ってみた。学校近くの古本屋には、先輩が使っていた良い参考書が安く買えると聞いたことがある。古本の匂いが漂う本棚から良さげな英語の参考書を見繕い、レジへ向かう途中でスポーツ関連の本棚に目が止まった。

『競泳マガジン』のバックナンバーが大量に置かれている。タイトルを見ていると、その一冊に目が留まる。俺はその雑誌を手にすると、口元を緩ませた。

十月十五日。俺は部活後の更衣室で太陽に声をかけた。

「お前んちに遊びに行きたいんだけど、今から行ってもいいか?」

「ああ、いいぜ。今日なら親もいねぇし」

急な誘いに、太陽はあっさりとOKしてくれた。

俺達は太陽の家に向かった。

「お前が俺んちに来たいって言うの、珍しくね?」

太陽は部屋に着くとTシャツとスエットに着替えて、俺の前に腰を下ろした。

「そうかもしれないな」

俺は不適な笑みをこぼしながら、カバンの中から昨日買った古雑誌を取り出して見せた。

「見たまえ!」

「お、マジかよ。スゲーな!」

太陽は雑誌を手にして、目を丸くする。前に太陽が欲しがっていたオリンピック特集のバックナンバーだった。

「それは貴様にやろう」

「マジ? 水南斗、ありがとうな!」

太陽は喜んで雑誌を開こうとするが、俺はその手を制止した。

「まだある」

「まだあんのか?」

太陽はさらに目を輝かせる。

「これも、見たまえ」

「お、マジかよ……。スゲーな……」

太陽は明らかに声のトーンを落として、俺の英語のテストを見つめている。俺の名前の右端に大きく書かれた『二点』の赤字。

「お前、どうやったらこんな点数取れるんだよ?」

「んなこと、知らねーよ。お前、頭いいんだから、教えてくれよ」

俺は両手を合わせて頼み込んだ。

「その報酬が雑誌ってことだな? 仕方ねぇ、教えてやるよ」

「さっすが、太陽先生! じゃ、これなんだけどよ」

太陽の呆れ顔を見なかったことにして、俺は参考書を開いた。

俺はまともに開きもしなかった教科書や参考書にマーカーを引き、構文をノートに書き写した。太陽はまるで家庭教師のように手際よく教えてくれる。気が付けば二時間が経っていた。

「なぁ、太陽。俺達、来年インハイで優勝できると思うか?」

俺はフル活用中の脳に休憩を与えようと、手にしたシャーペンの頭を口に咥えた。

「何だよ。お前、そんなこと考えてたのか?」

俺の小さな呟きに、太陽は参考書を眺めながら口を開いた。

「いや、勉強はちゃんと考えてたさ。でも、ふっと思っちまって」

「水南斗。勝てるじゃない。勝つんだよ。半端な気持ちは、今のうちから捨てておけよ。泳ぎも勉強もな」

太陽らしい答えだった。

毎日の練習で、俺はこいつがどんな気持ちで泳いでいるか知っている。自分を追い詰め、掲げた目標へ向けて高みを目指す。誰かに命令されているわけでもないのに、率先して苦しい道を選んでいく。そんな太陽は眩しくて、憧れずにはいられない。でも俺は時々、その姿に寂しい影を感じてしまう時がある。

「なぁ。太陽、ちょっとだけキスしないか?」

俺は太陽に手のひらを重ねた。

「お前から誘ってくるなんて珍しいな。キスだけじゃ満足しないだろ?」

太陽の意地悪そうな視線に、心臓が一瞬大きく脈を打つ。

「だ、だめだって。勉強してんだからなっ!」

「じゃ、キスだけな」

俺のうわべだけの言葉を塞ぐように、太陽は唇を重ねてきた。無防備な口の中に優しく舌が滑り込んでくる。

「ん……」

俺の中に侵入してきた太陽は少し力任せで、上顎や頬の粘膜をなぞりつつ舌を絡めてくる。

これまでも、太陽は隙さえあればキスを求めてきた。誰もいない更衣室や、暗くなった帰り道。学校でトイレに連れ込まれ、個室でチンコを揉まれながらキスされたこともある。お陰で、俺は太陽とキスをするだけで勃起するようになってしまった。

「た、太陽。もう、そろそろ……」

俺は太陽の両肩に手を添えて、口を引き離そうとした。

「水南斗、勃ってんだろ?」

俺の紅潮する頬に、太陽は意地悪そうに笑う。

「ん、んなわけねーだろ」

「じゃあ、これは何だよ」

そう言って、俺のチンポをギュッと掴んできた。俺は嘘を見破られて、心臓を高鳴らせながら笑顔になる。太陽は俺をその場に押し倒し、白いシャツのボタンをゆっくり外しだした。

先のことを考えることが大切なのは分かってる。でも、今この時間も大切にしたい。その時がやってくれば、俺達は離れ離れになってしまうのだから。バタフライのようにどんなにプールの水を強くあがいても、一瞬一瞬は確実に過去になる。今この時この瞬間を全て集めて、水しぶきの煌きのまま保管することができればどんなにいいだろう。

そんなことができれば、どんなにいいだろう……。

第十二章 その一歩を踏み出す時

三月一日。学校の体育館には紅白の幕が下がり、吹奏楽部の演奏が始まった。卒業生がブレザーの胸元に一輪の黄色い花を刺し、静かに式場へ入場してくる。

俺は拍手をしながら先輩の姿を探した。競泳部の先輩達が、似合わない真面目な表情で列に加わっている。部活ではバイタリティに溢れ、後輩よりも子供っぽい姿を見せていたのに、少し見ない間にずっと大人になってしまった気がする。

無事に卒業式が終わると、俺はいつものようにプールへ向かった。更衣室から賑やかな声が聞こえてくる。扉を開くと、制服姿の先輩達が集まっていた。

鈴木先輩はロッカーの私物を持ち帰っておらず、紙袋に教科書や変なおもちゃを放り込んでいる。佐藤先輩は背泳ぎの後輩達と楽しそうに話をしている。峰岸先輩は使わなくなった参考書を後輩に譲り渡していた。

「水南斗くん!」

「あ。入船先輩、いたんすね。気付かなかったす」

「あれー、酷い後輩だなぁ。毎日、寂しくて泣いてるんじゃないかと思ったのにさー」

「先輩。俺のこといくつだと思ってるんすか?」

こんなやりとりも久しぶりだ。でも、入船先輩は髪をミディアムの長さまで伸ばしてお洒落に整えている。まるで少女マンガか、BLに出てくるようなイケメンに変身していた。

「ちょっと向こうで話そうか?」

先輩は俺の袖を掴み更衣室を出て行こうとする。今まで嗅いだことのないコロンの香りが俺の鼻先をくすぐった。

プールサイドでは数人の一年がデッキブラシで掃除をしていた。春の弱い日差しに照らされたコンクリートに、先輩が腰を下ろすと俺にも隣に座るように促した。

「水南斗くんに、ちゃんとお礼を言っておこうと思ってね」

「何のことっすか?」

俺は記憶を巡らせてみるが、心当たりがなく先輩の顔を見つめた。先輩はそんな俺の表情を掴み取ると、笑って空を見上げた。

「ほら、夏休みにさ。オレ、水南斗くんの背中を涙で汚しちゃったっしょ?」

「ああ、あのことっすか。大したことじゃないっす」

「あの時、インハイ辞退を決めていたけど、本当は心の中では踏ん切りが付いてなかったんだよね。水南斗くんに全部背負わせて、辞退していいのか、ってね」

先輩がそんなことを考えていたとは知らなかった。

「でも、背中で泣いちゃった時、水南斗くんの背中が大きくてさ。俺の泣いた顔を見ても、笑ってくれたでしょ? あれで、水南斗くんになら頼める。大丈夫だって思えたんだ」

俺は照れ臭さを隠そうと、掃除をしている一年の姿に目線をずらした。

「だから、ありがとう」

先輩はそう言って、プールを見つめる。

「先輩は俺のこと、もう水南斗ちゃんって呼ばないんすね」

久しぶりに会った先輩に、寂しいものを感じていた。

「もう三年になるのに、ちゃん付けで呼んだらおかしいっしょ!」

先輩は俺の膝を叩いた。

「俺、一年や二年を引っ張っていけるか不安す。自分のことでも手一杯なのに、先輩みたく後輩の面倒を見れるのか分かんないっす」

俺の沈んだ表情に気付いた先輩は、大きく口を開いて笑う。

「先輩らしくなんて考える必要ない! 水南斗くんはそのままでいんだよ!」

「そんなもんなんすかね?」

俺はまだ軽く口をへの字に曲げていた。

「そんなもんだよ。ま、頑張ってな!」

先輩は立ち上がってケツの砂ぼこりを払うと、俺に向かって手を伸ばした。

「今までありがとう」

「俺の方こそ」

俺はその大きな手を強く握り締めた。

いつまでもずっと同じというわけにはいかない。少しずつ物事が変化していくこともあれば、ある時を境にして急に変化してしまうことだってある。一歩先の未来は誰だって不安だ。でも、その一歩を踏み出さなければ、大きくなることはできない。

第十三章 最初が肝心

新学期が始まり、新入生が二十人も入部申込みをしてきた。他校、特に競合校はもっと部員数が多いと聞いたことがあるが、そもそも一学年の人数が多くない竜神高で、この人数は豊作と言える人数だ。合田先生の指導を受けたくて入学したという経験者も要れば、去年のインハイの結果に魅力を感じて競泳をやってみたいという初心者まで様々だ。

四月十二日。放課後、部長の健史が困った顔で俺の元にやってきた。

「水南斗。悪いが今日、一年の指導係をやってくれないか?」

「指導は太陽の当番だろ? どうしたんだ?」

「あいつ、今日は学校休んでるんだ」

俺は首を傾げた。珍しいこともある。太陽は今まで病欠するようなことは一度もなかった。雨が降るのでは、と念のため空を見上げた。

「分かった。やってやるよ」

「助かる。今日が初日だから更衣室の使い方から教えてやってくれ」

健史はそう言うと、忙しそうにどこかへ行ってしまった。

「競泳部希望の一年、集まれーっ!」

俺は同期の斉藤と一緒に、プールの入り口付近で集合している一年に声をかける。新しい面子がわらわらと集まってきた。皆、ここから競泳部としての高校生活が始まるのだ。

俺が先頭に立ち、まずは競泳部専用の更衣室に連れて行った。二十人の一年がすべて入ると少し息苦しく感じる。

「授業が終わったら、ここで着替えること。一年は人数が多いから中で溜まったりしないこと。じゃ、すぐに着替えて!」

俺は手をパンと叩いて、斉藤と一緒に全員の着替えを見守る。半数以上は経験者なので、肉体はそれなりに出来上がっている。だが、まだまだ筋肉の量は足りない。

部指定の競パンを購入するまでは、基本的に一年は自前で水着を用意させる。経験者は中学で使用していた競パンを持ってくるが、新人は海パンのイメージで水着を準備してくることが多い。案の定、今年も数人がダボッとしたサーフパンツ型の海パンを履こうとしていた。

「おい、そこ。サーフパンツはだめだ。遊びで泳ぐんじゃないからな」

斉藤が厳しい口調で指摘をする。俺はサーフを持ってきた数人に部内備品として用意している競パンを配った。

「うえっ! こんなモッコリのやつ履くんですか?」

「こんな小さいのじゃ、俺のチンコ飛び出ちまう」

「お前、粗チンだろ。大丈夫だって」

軽口を漏らす一年に、俺は声を上げた。

「うるさいぞ! これは競泳部公式の競パンだ。これで全員練習するんだ!」

最初が肝心。俺の一喝で一年は全員黙った。俺が一年だった時も、同じように三年の先輩から注意をされたことがある。

一日でも早く中坊の感覚から脱皮してもらいたい。最初から厳しいかもしれないが、ゴリラは水の中で生半可な気持ちの部員には指導をしてくれない。それで辞めてしまう部員も多いのだが、いち早く泳ぐことに対して高い意識を持ってもらった方が本人のためになるのだ。

全員着替えが終わると、今度は斉藤が一年を引き連れて、シャワーや他の設備の使い方を説明に行った。俺は誰もいなくなった更衣室で、自分のカバンからスマホを取り出すと、太陽にメッセージを送ってみることにした。

――具合はどうだ? 大丈夫か?

少し待ってみたが『既読』マークが付かないので、カバンにスマホをしまってプールサイドへ向かった。

その日の練習が終わり、もう一度メッセージのチェックしてみた。だが、やはり自分が送信したメッセージには読まれた形跡がなかった。

「水南斗。お疲れっ!」

「おう、部長。お疲れっ!」

「その部長っての、止めろよ」

今日は一年の監督で自分の練習ができなかったので、俺は残って泳ぎ込みをしていた。健史は部長の仕事で残っていたと言う。

「部長の仕事、大変か?」

「今は一年の面倒があるからな。それが終わればもっと練習できるさ」

「大変だよな」

健史は気が利く性格で部長はピッタリの役職だと思うが、伝統も実績もある部だから、責任は大きく感じているらしい。

「バタは伸びそうな一年いるか?」

「ああ。一人、経験者がいた。それに、バタ極めたいってヤツがもう一人いる」

平田というヤツが経験者で、中学関東の決勝まで行ったことがあるらしい。それに、もう一人は平田と同じ中学の出身で下井と言った。

「辞めないといいよな」

「だよな。ゴリラがいるからな」

健史の言葉に、俺は大きく頷いた。

俺は家に帰って晩メシを食った後、太陽に送ったメッセージを確認してみると、『既読』マークが付いていた。どうやら生きてはいるらしい。少し安心した。だがその後、太陽からメッセージが返ってくることはなかった。

第十四章 そんなの嫌だ!

四月十三日。俺は教室からプールへ向かう途中で、太陽の後ろ姿を見つけた。

「太陽っ! 昨日はどうしたんだよ!」

「悪りぃな。ちょっと風邪引いていた」

「お前、既読スルーすんなよなっ!」

具合が悪いと言っていた割には普段と変わらない太陽の様子に、俺は安心した。たった一日、顔を合わせなかっただけなのに、今こうして一緒に居られることが、言葉にできないほど嬉しい。

「今日はこれで終わりー! 一年は説明をするので集合!」

部長の健史は笛を鳴らして、全体練習の終了を告げた。部員達がプールから引き上げていく。俺はいつものように残って、泳ぎ込みをすることにした。すると、太陽が隣のレーンに飛び込んできた。

「水南斗。一緒に泳ごうぜ!」

それは練習として意味を成さないが、俺は太陽の誘いに応じることにした。スピードはクロールの方が圧倒的に早いから、バタフライとは競争にもならない。俺はいつものようにフォームを確認しながら、速度を落として泳ぎ始める。太陽もその速度に合わせてクロールで泳ぐので、ウォームアップ並みのスローテンポではないかと思う。しばらくの間、そうやって俺達は一緒に泳いだ。

「そろそろ閉めるぞー!」

施錠当番から声をかけられた。

「太陽、上がるぞ」

「もっと泳ごうぜ!」

俺の言葉を打ち消すように、太陽は笑顔で言葉を被せてくる。俺は珍しいと思った。昨日、休んで練習に穴を開けたことを気にしているのか。それにしても、さっきから練習というよりは、遊んでいるみたいだ。

俺は当番に声をかけて、代わりに施錠すると鍵を預かった。

「俺も久しぶりにバタやってみるからよ。水南斗、競争しようぜ」

「あ、ああ。いいよ」

俺達はスタート台に登って、スリーカウントをするとプールに飛び込んだ。

太陽はさっきまでとは違い、本気で泳いでいる。俺は手を抜いていた力に気合を入れて水のうねりを作る。プールの中央で、二つの波が生まれ水面が揺らぐ。その間を縫うようにして、水を掻きキックする。五十メートルをターンしたところで、俺は太陽に並んだ。後半は残った力を振り絞って、頭一つ抜いてゴールした。

「やっぱり、バタでは水南斗に負けるな!」

太陽はゴーグルを外すと、無邪気に笑う。

「当たり前だろ。お前、クロール中心なんだから」

俺もつられるようにして笑ったが、やっぱり何でこんなことをするのかと疑問は残った。

俺達がプールから上がる頃には、すっかり人の気配がなくなっていた。キャップを外し、外のシャワーで塩素を落とす。更衣室にも誰も残っている奴はいなかった。

「水南斗……」

俺は自分のロッカーを開こうとしたところで、背後から太陽が声をかけてきた。

「何だ……んんっ!」

振り返るのと同時に、太陽は唇を重ねてきた。強い力で俺の体をロッカーにドンと押し付ける。俺は背中に金属の冷たさを感じながら、唇には温かい温度を感じた。太陽は口の中に舌をねじ込みながら、腰を密着させ競パンを擦らせてくる。俺のチンコがムクムクと大きくなっていった。

「ちょ。太陽、止めろよ。見つかったらどうすんだよ!」

「大丈夫だって、誰も来ねえよ」

太陽は俺の競パンに手を伸ばすと、急ぐように引き下げた。筋肉で張った太ももに、競パンが中途半端なところで止まる。競パンを脱がされた勢いで、勃起した俺のチンコは勢いよく飛び出した。俺は思わず手で隠そうとしたが、太陽はその手を払いのけ、チンコを握ると口に運んだ。

「えっ? ちょ、待って。待って」

初めての経験に俺は焦った。太陽は皮を剥きながら、無防備になったチンコの先を丁寧に舐めていく。

「あっ、ああっ、はあっ! た、太陽、ダメだって」

「あまり大声出すな」

今まで感じたことがないような刺激がチンコから脳へ伝わる。何か染みるような痺れに似た感覚で、腰の力が抜けそうになった。太陽は俺のチンコをすっぽりと咥えて、口から出し入れしている。その間にも、俺の胸に手を伸ばして、乳首を強く摘んだり小さなツマミを回すように弄ってくる。

「太陽! 俺。もう出る。出る、出る!」

俺はこみ上げてくるものを我慢できず、一瞬頭が真っ白になった。気が付いたら、太陽の口の中に精液を放ってしまっていた。だが、太陽は目をつぶって、俺が出したものを飲み込んでいる。

「バカ! 飲んで大丈夫なのかよっ!」

俺が慌てて太陽からチンコを引き抜くと、太陽は無言で立ち上がった。口元を拭い、もう一度軽くキスをしてくる。そして、俺をひざまずかせると、太陽も競パンの中から勃起したチンコを取り出した。

「えっ? えっ? むふっ、んんっ」

俺は口の中にチンコを突っ込まれた。突然のことに心臓が激しく脈を打つ。どうしたらいいか戸惑っていると、太陽は俺の髪の毛を掴んでチンコに合わせて前後に動かし始めた。

「さっきやったみたく、舌を使ってみろよ」

「むー、うっ、んんー、ううっ」

喉の奥にチンコの先が当たる。言われたとおりに、舌先を使って舐めてみる。すると、先っぽから少し塩気のする汁がどんどん溢れてきた。汁の生臭さが鼻奥に伝わり、おえっとなってしまった。

「苦しかったか? つい興奮しちまった」

「ゴリラが来るから、もう止めてくれ!」

太陽は口からチンコを抜くと、俺は涙目で訴えた。

「お前のことが好きなんだよ!」

太陽はそう言って、俺の体を力任せにベンチへ押し倒した。膝まで下げられていた俺の競パンは、完全に脱がされ床に落とされる。太陽は俺の両足を開いて腰をグッと持ち上げ、ケツにチンコをあてがってきた。

「太陽っ! 止めろっ! そんなの嫌だ!」

俺は抵抗した。両手で太陽の体を押し退けようとするが、逆に強い力で圧し掛かられる。目の前にいる太陽が何か違う男に見えて、初めて恐怖心を感じた。

「水南斗。愛している! だから少しだけ。いいだろ? なっ?」

太陽は腰を押し付けながら、ケツの中にチンコを入れようと位置を探している。

「何でこんなことするんだよ。俺は嫌だよ」

俺はついに一筋涙をこぼしてしまった。でも、そんな自分が惨めに思えて、目をギュッとつぶった。静かな更衣室に、俺の小さく鼻をすする音がする。すると、太陽の動きが止まった。

「ごめん。俺、そんなつもりじゃなかった。ごめん。ごめんな」

俺がうっすら目を明けてみると、太陽はオロオロと目を泳がせ、顔を青くしていた。抑えられていた力が弱まり、俺は両足を地面に下ろした。足元にはさっき脱がされた競パンがあった。

「……どうしたんだよ? お前、ちょっと変だぞ」

俺は目をそらして小さく呟いた。その言葉に、太陽は目を潤ませ、しばらく何も答えなかった。

校舎の方から閉門を示すチャイムが響いてくる。それに合わせるように、太陽は大きく鼻を鳴らした。

「いや、何でもねぇから。とにかく悪かった。ごめんな」

「嘘つけ! お前、何隠してんだよ!」

俺は声を荒げた。だが、太陽はもうそれ以上答えずに、制服を着ると更衣室を出て行ってしまった。

第十五章 十八歳の事情

更衣室の一件があった翌日、太陽は学校に来なかった。いくら俺でも、あんなことをされて少しは傷付いている。明日、部活に来たら殴ってやるんだ! 俺はそう思っていた。

だが、太陽は次の日も、その次の日も部活には顔を出さなかった。同じクラスの奴に確認すると、学校には来ているらしい。だが、放課後になると真っ先にカバンを抱えて帰ってしまうようだ。俺は怒りを忘れ、いつものプールに太陽の姿が見えないことに、少しずつ寂しさを感じるようになっていた。

四月十九日。健史の号令で、練習前に部員全員がプールサイドに集められた。急に集められて何事かと思っていると、ゴリラがやってきた。ゴリラは俺達をその場に座らせ、自分もスタート台の上に腰を下ろした。

「あんな。突然だが、速水が退部した」

その言葉に、周囲は一気にざわめく。動揺が広がる様子を見て、ゴリラは手を上げて俺達を黙らせ、続きを話し出した。

「理由は受験勉強に専念したいということだ。本人の強い希望で、ワシは退部届けを受け入れた」

俺は耳を疑い、眉間にしわを寄せた。三年を中心に空気が重くなる。

「確かに、太陽のこれまでの戦績は特筆するものだ」

ゴリラは話を続けた。だが、競泳部は皆の力で成り立つものであり、一人ひとりはこれまで同様に練習に励むこと、と俺達の目を一つずつ確かめながら説明をした。

「これは速水の問題だ。高校生活の残された時間を泳がない道に費やすことが正しいと判断するなら、ワシはあいつの意志を尊重したい」

そう話を終えると、体育教官室へ戻っていった。

「受験かぁ。やっぱ部活なんかより、進路が大事ってことなんだろうな」

誰かが軽口を叩いている。だが、俺の耳はそんな言葉を聞き入れることを拒否していた。

太陽が受験の為に部活を辞めたなんて嘘だ。あれだけ泳ぐことに信念を持って練習していたのに、そう簡単に辞めてしまうことなんて考えられない。あの日、インハイで優勝するぞ、って言ってたじゃないか!

俺と太陽をつなぐのは水泳しかない。あいつが水泳を辞めてしまったら、俺はあいつとの接点がなくなってしまう。どんなにキスをしたって、エロいことをしたって、それが何になると言うのか。

四月二十日。俺は昼休みに八組の教室に出向いて行った。廊下から教室の中を伺い、太陽を探した。

「おい、太陽!」

俺はその姿を見つけて声をかけた。太陽は振り向いて、俺の顔を見つけると顔を曇らせた。

俺は太陽を連れて静かな場所を探し、校舎裏の倉庫までやってきた。この辺なら、昼休み中に生徒どころか先生も来ることはない。日陰になっている目立たない場所まで歩くと、俺は後ろの太陽に振り向いた。

「この前のことなら謝る。悪かったよ」

先に口を開いたのは太陽の方だった。俺は黙って首を振った。

「何で部活辞めたんだよ。戻って来いよ」

俺の低い声に、太陽は少しだけ表情を崩す。

「何だよ。そっちの話か」

太陽の表情は軽い笑みさえこぼしているように見えて、俺にはその顔にムカつくものを覚えた。

「ゴリラから聞いただろ? 受験に専念することにした。だから、もう泳がない」

「そんなの嘘だ。嘘つくんじゃねぇよ」

冷静に答える太陽の言葉に、俺は問い詰めるような口調で言った。

「お前、本当にバカじゃねぇの? 嘘なんか付いて何の得になるんだよ」

「じゃあ、インハイは諦めたのかよ?」

俺の言葉に、太陽は一瞬だけ目を見開き、すぐに目を落とした。

「……いい。もう、どうでもいいんだ」

「それが嘘だって言ってるんだよ!」

俺は声を上げて、太陽の胸ぐらを掴んだ。初めて、本気でぶん殴ってやりたいと思った。太陽はじっと見つめる俺の視線から逃げるように目線を逸らす。そして、一つ大きなため息を吐き出した。

「なら教えてやるよ。その手、離してくんないか?」

その言葉に、俺は素直に手の力を緩めた。

「前に編入試験の話をしたことあっただろ?」

太陽は乱れたYシャツを直しながら語りだした。親は自分をいい大学に入れることを信念としている。部活をする暇があるなら、勉強をして少しでも上の大学に入れ。水泳なんかで、良い成績を取っても人生に何の意味がないと言われたらしい。

「去年のインハイが終わった頃から、うるさかったんだ。いろいろ言われて親とケンカもした。でも今まで育ててくれたのは、あの親だからな」

諦めのような口調で、ゆっくりと話す太陽の目は影に沈んでいる。俺はそんな姿を見ていて、何も言い返せなくなってしまった。

しばらくの間、沈黙が続いた。

「何だよ。もう終わりか? お前が怒ると面白いよな」

太陽は口元を緩ませ、落ち着き払った言い草になる。その様子に、俺はもう一度心の中から湧き上がるものを感じ、もうこれ以上抑えることができなかった。

「茶化すんじゃねぇよ!」

感情のコントロールが明らかに狂っている。声のボリューム調節ができない。太陽は俺の声に、驚く表情を見せた。

「お前、言ったよな。インハイで優勝するって。それでずっと練習してきたんじゃねぇのかよ!」

今まで俺達が信じてきたもの。それが壊されようとしている。俺は手が震えてきた。制御不能になった感情が、心の何かを掻き乱し、怒りとは違ったものを呼び起こす。

「俺はお前と泳ぎたい! 俺がお前と、もう一度あの大会で泳ぎたいんだ!」

その言葉に、太陽は強張っていた表情を少しだけ崩した。

「バーカ。そんなガキみたいなこというなよ」

そう言って手を伸ばそうとするが、俺はその手を振り払った。

「いいじゃねぇかよ! お前こそ、偉そうなツラしやがって! 本心隠して、我慢して! 自分が諦めればそれでいいなんて、勝手に思いやがって!」

声が震えてしまう。気付いたら、足元のコンクリートにいくつかのシミを作っていた。頬から伝わる熱いもので、今の俺はどんなに酷い顔をしているのだろう。顔を上げていることが辛くなり、膝に両手を付いて頭を落とした。

「太陽、頼む。頼むよ……」

もう力が残っていない。それでも声を振り絞って言葉を紡いだ。

「お前。絶対、後から後悔するって分かってんだろ? そんな道を自分から選ぶなよ。諦めずに、最後まで抗えよ」

もうこれ以上は無理だった。本当のガキのように溢れる涙を抑えることはできなかった。

「お前……」

頭上から低い声が聞こえてくる。俺が顔を上げようとすると、太陽は両手を伸ばし、俺の体を持ち上げて強い力で抱き締めた。

「お前……。本当にバカだな。バカだよ。そんなバカなこと言うなよ」

耳元で囁かれる太陽の声。その声も静かに震えている。次第に、肩や手が震え、何かを堪えるような声が耳に届く。

「太陽?」

俺が体を離そうとすると、太陽は抱き締める力を強くした。

「今はこうしていろ」

その言葉に従うように、俺は背中に手を回した。

校舎から昼休みの放送が流れている。校庭からも野球部の昼練習の声が聞こえてきた。

「なぁ、水南斗」

「ん、何だよ?」

「ちょっとしたくなっちまった」

「お前、本当にスケベだよな」

こんな時にも自分に正直な部分が太陽らしい。泣き腫らした自分の顔が変に気恥ずかしくなり、俺は思わず笑ってしまった。

太陽の両肩に手をかけて唇を近づけた。今まで何度もキスを重ねてきたのに、今はまた心臓が高鳴っている。そっと重なる柔らかい唇の感触。学校の雑音と太陽の呼吸音が耳に入る。こんなところ、誰かに見つかったらヤバいよな。そんなギリギリの状態が興奮を誘う。

いつもなら俺が太陽に身を任せていたけど、今は太陽の中に俺が飛び込んで行きたい。わずかに開かれた唇の隙間に舌先を躍らせて、太陽の温かい舌を見つける。俺の舌がまとわりつくと、それに太陽も答えてくれる。ほんの少しだけ感じるオレンジジュースの味。それが無性に欲しくて堪らない。

俺はキスをしながら背中に両手を回した。背中の大きさを確かめて、こいつは太陽だと当たり前のことを確認する。

「水南斗。優しくするから、しゃぶってくれよ」

「だ、誰もいないよな」

俺は周囲を見回した。その間に、太陽はズボンのベルトを外して、チャックを下ろす。俺は太陽のズボンとパンツを膝まで下ろし、既に勃起しているチンコをゆっくりと咥えた。

「ああ、水南斗。気持ちいいっ」

太陽は優しく俺の髪をなでるように頭を掴む。俺はゆっくりと熱を帯びたチンコを出し入れした。軽く感じる石鹸と、チンコの口から流れてくるエロい汁の臭い。舌先を使って先っぽを舐めてみると、太陽は空を見上げてため息のような声を漏らす。

「この前よりもスッゲー気持ちいいよ。もっと、もっと」

その声を合図に、俺は太陽の丸いケツを強く掴み、チンコを出し入れするスピードを速めた。顎に少しずつ疲労が溜まってくる。でも、太陽が喜んでくれるなら、それすら俺には嬉しく感じる。

「あ、出そう。出そう。水南斗、もう口離せ」

太陽は俺の口からチンコを抜こうとするが、俺はグッと力を入れてしゃぶり続けた。

「ああー、バカッ! だめだって! ……うっ」

チンコの先からドロドロの精液が飛び出してくる。そのイカ臭い臭いは強烈で、一瞬吐き出しそうになった。だが、俺は息を止めて喉を鳴らして飲み込んだ。その様子を太陽は息を荒げて見つめている。

「バカ。不味かったろ? そんなことするなよな」

「お前だって、この前、俺の飲んだじゃねぇか」

太陽は呆れた顔を見せて、俺のことを強く抱き締めた。交代と言わんばかりに、太陽は制服の上から俺のチンコを探り当てる。だが、午後の授業を開始するチャイムが鳴ってしまった。

次の日。太陽は何食わぬ顔で部活に復帰した。

第十六章 先輩はつらいよ

四月末に選抜テストが実施され、今年のインハイに向けてのメンバーが決定した。俺と太陽は去年と同じく、個人種目とメドレーリレーの選手に内定。また、バタフライの個人には二年の香芝というヤツも内定している。

五月十二日。晴れのち曇り。

「先輩。お疲れ様っす!」

「おう、香芝か。お疲れさん」

授業が終わってプールへ向かう俺の背後から、二年の後輩が声をかけてきた。

「県大会、もうすぐだな。お前、大丈夫か?」

「もちろん! 先輩に負けないっすよ!」

香芝は右腕の力こぶを見せてアピールする。俺は笑って、少し生意気な後輩の頭を軽く小突いてやった。

「んなことより、先輩にちょっと相談があって」

珍しく香芝が声を潜めるので、俺はその声に耳を傾けようとした。その時、背後から別の声が聞こえてきた。

「せんぱーい!」

一年の平田が遠くから手を振って、無邪気な笑顔で追い駆けてくる。

「香芝先輩。今日も全体練習の後、泳ぎ教えて下さい!」

平田は息を切らしながら俺達に追いつくと、香芝の隣を一緒に歩きだした。

「悪いんだけどよ。俺、大会近いから自分の練習したいんだ」

「そっか。じゃあ、先輩が泳ぐの見ててもいいですか?」

「そ、それくらいは構わないけど」

俺は二人のやり取りを隣から覗いて口元を緩ませた。

香芝は俺なんかよりずっと後輩の面倒見が良い。平田は中学で実績のある実力者だが、素直に上級生の言うことを聞く。ちょっと子供っぽいところもあるが、そんなところも可愛い後輩だ。

更衣室に入る時に、俺は香芝に袖を引っ張られて耳打ちをされた。

「今日の練習後にちょっと付き合って下さい」

俺は頷くと、香芝は目配せをして中に入っていった。

「太陽。お疲れっ!」

「おうっ!」

プールサイドで休憩をしている太陽の隣に、俺も腰を下ろした。プールでは一年が中心に泳いでいる。その様子を二年がチェックし、悪いところを指摘する。これはゴリラ独特の指導法の一つだ。

「親は納得してくれたのか?」

「何とか、ねじ伏せてる。この前の試験も成績良かったしな」

太陽も目を細めてプールを眺める。あの日、太陽は俺のワガママに付き合ってやる、と言った。その可愛げのない言い方もムカつくが、こいつそのもので俺は気に入っている。

「今日終わったら、ちょっと遊びに行かねぇか?」

「悪りぃ。今日は先約があるんだ」

俺は頭を掻いて、肩をすくめた。太陽の誘いを断るなんて、今までなかったからだ。

「何だよ。デートか? ヒューッ!」

太陽は入船先輩のマネをして唇を尖らせる。

「バカ。そんなんじゃねぇって!」

プールで練習する交代の笛が鳴り、俺は腰を上げた。

全体練習が終わって、俺はプールに残っていた。

「じゃあ、水南斗。またな!」

太陽はフェンス越しに声をかけて帰っていく。部活に復帰後、親を納得させる為に、全体練習だけで帰る日も多いのだ。俺は太陽に手を振ると、一度ゴーグルを外した。向こうのレーンでは香芝が泳ぎ込みをしていて、その近くで平田がじっと見つめている。

「閉めるぞー。終わりにしろー」

施錠当番の声がかかり、俺はプールから上がった。

更衣室の扉を開けると、香芝がもう制服を着て待っていた。

「先輩、遅いす。俺、先に校門に居るので、早く着替えて来て下さい」

香芝は早口でそう言うと、何かを用心するように更衣室を出て行った。俺はその様子に首を傾げていると、また扉が開いた。

「飛石先輩。香芝先輩は?」

「香芝なら出てったぞ。校門にいるんじゃないか?」

「ありがとうございます!」

制服姿でカバンを抱えた平田が笑顔で出ていった。

俺は校門まで来ると、平田の姿を見つけた。どうやら香芝を探しているようだ。

「香芝、いねぇのか?」

「先に帰ったのかなぁ……。じゃあ、僕も帰ります。お疲れ様でした」

平田は肩を落として駅の方角へ歩いていった。俺がその様子を見送っていると、茂みの中から香芝の姿が出てきた。

「お前、何やってるんだ?」

俺の言葉を無視して、香芝は周囲を警戒している。

「平田はもう行ったすか?」

「ああ、さっき帰ったぞ」

俺はそう言って、香芝の頭を指差した。香芝は手に頭を乗せると、その頭から葉っぱが一枚地面に落ちた。

駅前商店街のフライドチキンのショップ。骨付きチキンとドリンクのセットに、俺は香芝と向かい合って座った。

「で、なんだよ?」

「実は、相談があって。平田のことなんす」

「あいつがどうしたのか?」

俺はコーラを手にして話を聞こうとするが、香芝は口をつぐんで目線を落としている。

「どうしたんだよ?」

俺が催促すると、後輩はためらうように口を開いた。

「あの……、平田が俺のこと好きらしいんっす!」

「へっ?」

俺は予想外の言葉に目を丸くして、ストローを咥えたまま固まってしまった。

香芝は事の次第を話してくれた。平田と同じ中学の出身で、下井というバタ初心者の一年が香芝に言ってきたらしい。平田が香芝に片思いをしている。その様子が余りにも可愛そうなので、思いを受け入れてやってくれと下井が迫ってきたという。

俺は下井らしいと思って、顔がニヤけてしまった。あいつは、言ってみればスポ根一直線で暑苦しい面もあるが、仲間思いで一年の間ではリーダー的な存在だ。一方、平田は真面目だが、ちょっと大人しいところがある。好きな相手に自分から告白できず悶々としているのは想像がつく。

「先輩、面白がってないで、真面目に聞いてくれっすよ!」

香芝はテーブルを叩いて不満げな表情を見せた。こいつは優しいが、恋愛とかエロ系の話題には付いていけないタイプ。前に、入船先輩と俺で、彼女がいるのかと辛かったところ顔を真っ赤にして逃げ出すようなことがあった。

「ああ、悪りぃ。ちゃんと聞いてるから」

俺は内心困っていた。俺も太陽と付き合っているが、急にキスされて何となく好き合うような関係だからな。告白とかアドバイスできそうな恋愛経験は全くない。

「先輩。俺はどうしたらいいんすか?」

「香芝は平田のこと好きなのか?」

「あいつは男っすよ。俺、そっちの気はないっつーか……」

「じゃあ、断ればいいじゃん。何なら、おめーなんか嫌いだよ、って言ってやれば?」

言っておきながら、自分でも酷いことを言うな、と思った。

「そ、そんなの可愛そうじゃないすか。それに、平田のこと嫌いってわけじゃないすから」

「後輩として?」

「そうっす! 後輩として、か、可愛いとこもあるんすよ!」

香芝は自分で言った『可愛い』という言葉に反応して、勝手に頬を染めてコーラを飲んでいる。こいつにセックスとか言ったら、それだけでも射精するんじゃないか、と俺は思う。

「なら、その気持ちを正直に伝えてやれよ。嘘ついたり、ごまかすよりはずっといいんじゃねぇか?」

冷えそうになっているチキンにかぶりついた。香芝はその様子を見ながら、何かを考えているようだ。

「そうっすね。俺、やってみるっす」

そう小さく呟くと、香芝もようやくチキンに手を伸ばした。

五月十七日。今日は朝から雨が降っている。まだ梅雨入りには早いのに、これで三日連続の雨。お陰でプールの水はすっかり冷えてしまい。今日の練習は中止となった。

「水南斗。帰れるか?」

「おう! 今行くから、ちょっと待ってろ」

放課後、珍しく太陽が俺の教室にやってきた。俺は弁当箱をカバンに放り込んで、廊下で待つ太陽の元へ急いだ。

「太陽と一緒に帰るの久しぶりだな」

「そうだな。どっか遊び行こうぜ!」

太陽の誘いに俺は即答でOKした。

下駄箱で靴を履いて傘を探していると、背後に誰かの影を感じた。

「先輩……」

「うぉ! 何だよ。香芝かよ」

香芝は雨に濡れてボーッと幽霊のように立っている。

「お前、どうしたんだよ?」

ずぶ濡れで何かに取り憑かれたような覇気のない様子に、俺は目を丸くした。よく見てみると、香芝の頬は叩かれたように赤く染まっている。

「俺、もうどうしたらいいか分かんないす」

その目には涙を溜めて、今にも泣き出しそうな勢いだった。

「水南斗、どうした?」

靴を履いて傘を持った太陽がやってきた。

「太陽。悪りぃんだけど、今日は香芝と帰る」

俺はその場に太陽を残し、落ち込んでいる後輩を傘に入れて雨の中を一緒に歩いていった。

「で? 平田の話だろ?」

俺は傘を手にしながら、缶ジュースに口を付けた。

「そうなんす。もう俺の手に負えないす」

「話をしたのか?」

「しましたよ。最初に、お前は可愛いし好きだって言ったんす」

「ほう?」

「そしたら、平田のヤツ、勘違いして、俺に抱き付いてきたんすよ」

「お前。そのやり取り、どこでしたんだ?」

「プール倉庫の裏っす」

確かに、あそこなら目立たない。実際、俺もそんなことになってるとは思わなかった。

「で。俺もテンパッて、平田のこと突き飛ばしたんす。それで、誤解を解こうとして、お前のこと嫌いだって言ったら、泣き出して……」

香芝は目を落として、おごってやった缶ジュースを飲もうとしない。バス停で話をしていた俺達の前に、バスが一台停まった。だが、俺達が乗る気配を見せないと、扉を閉じてその場から離れていった。

「で、平田にぶっ叩かれたのか?」

香芝は黙って頷いた。平田のことを面倒臭せぇ男だと思った。だが、香芝も話し方が下手過ぎる。これが恋愛じゃなかったら、もっと香芝もマシな話し方ができるんだろうけどよ。これでは平田の方が可愛そうだ。

「先輩、頼むっす。俺の変わりにあいつと話してくれないすか?」

「えー。嫌だって」

俺だって先輩としてできることはしてやりたいが、これは第三者が入り込む話ではない。俺は空になった缶を握りつぶすと、近くにあったゴミ箱に放り投げた。

「とにかく、もう一度ちゃんと話してみろよ」

すがるように見つめる香芝の目線が辛く感じる。自分の子供を谷に突き落とすのはライオンだったか、何だったか。香芝は俺の子供ではないけど、とりあえずそんな気分だ。

五月十八日。それまでの雨が嘘のように上がって、夏のような日差しがプールを照らしている。まだ水は冷たかったが、練習は再開されることになった。

「太陽、昨日はごめんな」

俺はプールサイドでストレッチをする太陽に声をかけた。

「別に……。最近、香芝と仲いいんだな?」

「まぁ、ちょっと。いろいろあってな」

「ふーん」

そっけない太陽の態度に、俺は首を傾げた。何か話し難い空気が漂い、次の言葉を探した。

だが、太陽は立ち上がってゴーグルをすると、俺を残してプールに飛び込んだ。いつものように正確なフォームで水の中を突き進む。部内最速のクロールは後輩達の目を奪う。まだウォームアップも終わっていないのに、まるでタイム測定をするようにアクセル全開で泳いでいった。

その日の全体練習が終わり、俺は更衣室を出てくる太陽を待った。その姿を見つけると、いつものように声をかける。

「太陽、一緒に帰らねぇえか?」

「今日は急ぐから、先に帰る」

太陽は俺を無視するように目をそらして先を歩いていく。俺はその態度に引っかかるものがあり、後姿を追い駆けた。

「待てよ。何怒ってんだよ?」

「別に怒ってねぇよ!」

その口調は明らかに不満を抱えていた。

「何かあるなら言えって!」

俺は太陽の肩を掴んで立ち止まらせた。

「お前さ。香芝のことが好きなのか?」

「はぁ? お前、何言ってんの?」

「俺が聞いてんだよ!」

太陽が何でそんなことを言い出したのか。俺には全く見当がつかない。俺が言葉に詰まっていると、太陽は俺の手を振りほどいて歩いていってしまった。

第十七章 願いが叶う小さなスター

五月二十日。あの日から俺がいくら話しかけても、太陽は相手をしてくれない。俺が香芝を好きなんてどっから出てきた話なのか、いくら考えても分からない。

そんなことを考えながら廊下を歩いていると、俺は誰かにぶつかってしまった。

「うおっ! すんません!」

「バカチンめ。廊下は前を向いて歩け!」

ぶつかった相手はゴリラだった。俺のせいで、先生が手にしていた紙が散乱してしまった。俺は慌てて散らばったものを拾うと、一枚の書類に目が留まった。それは大会に出場するメンバーの氏名や学年、生年月日等が書かれた一覧だった。

「先生、これ何すか?」

「おう。それはお前たちの生命線みたいなもんだ。出すの忘れちまっててな」

ゴリラは頭を掻きながら、手を差し出した。俺が拾った書類は今年の大会に参加するための選手登録票だった。これを出しておかないと、いくら実績が良くても大会に参加できない。

「そんな大事なもの忘れないで下さいっす」

「まだ締め切りには間に合う。心配すんな」

ゴリラは不満そうな顔で、早く渡せと催促をする。俺は渡す時に、一番上に書かれた太陽の名前に目が留まった。誕生日は六月一日と書かれている。

「ところで、平田が最近腑抜けた感じなんだが。お前、何か知らないか?」

「い、いや。何も知らないっす!」

俺はわざとらしく胸の前で両手を振り、首を横に振った。そんな姿に、ゴリラは目を皿にして睨んでいる。

「ま。後輩が困ってたら、相談に乗ってやれよ」

「イエッサー!」

敬礼ポーズをする俺に、ゴリラは首を傾げながら職員室に入っていった。姿が見えなくなると、俺はほっと胸をなで下ろした。

五月三十一日。関東地方の梅雨入りが今日発表された。もうすぐ県大会だが、今日のプール練習は中止になった。普段通りの力が出せれば県は余裕で突破できるので焦る必要はないが、何かもどかしい。

俺は現代文の教科書を開きながら、降りしきる雨の窓を眺めている。香芝と平田の問題はとりあえず解決をした。最終的に、平田が失恋という形になったが、二人はこれまで通り仲の良い先輩後輩に落ち着いているようだ。

「さて、この章の主人公の心情はどんなものだったか?」

教壇前から生徒を指名しようとしている先生の声は、俺の耳に届いていなかった。

「じゃあ、飛石」

「へっ?」

急に指されて、間抜けな返事を返してしまった。

「君はどう思うかね?」

「わ、分かりません」

「答えを求めているんじゃない。どう思うか聞いているのだ?」

俺は教科書を見直し、黒板を見つめた。恋する主人公、いつも一緒だった相手、破られた約束、他人と仲良くする相手の姿を見つけてしまう。そんな時の心の中。

「嫉妬っすかね?」

俺の自信のない言葉に、先生は目尻を下げて口を開く。

「そう、嫉妬だ。的確で素晴らしい」

俺は一つ息を吐き出すと、ふと太陽のことを思い出した。

帰り道に、俺は繁華街にあるデパートへ行った。こんな時どんなものを買えばいいのか。慣れない買い物は時間がかかる。一階から最上階まで売り場を歩いてみた。

「何かお探しですか?」

「ちょっと探してて」

最後に立ち寄ったのは金属アクセサリーの小さな売り場だった。シルバーなんて高価なものは無理だ。手頃で何かいいものがないか。店員から目的とか、誰かにあげるのかとか聞かれるが、答えるのが気恥ずかしい。

「これ。これ、下さい」

「ペアセットでいいですか?」

「いいです、いいです。何でもいいです」

俺は気恥ずかしくなり、目に留まったものを急いで指差した。

「包装しましょうか?」

「いや、しなくていいです」

金を払って品物を受け取ると、逃げるようにその売り場を後にした。

六月一日。今日は部活の休養日だが、天気はやっぱり雨。俺は授業が終わって太陽のクラスへ走ったが、太陽はさっき出て行ったと言われた。まだ間に合うかもしれない。急いで靴を履き、傘を手にすると、入り口で空を見上げている太陽の姿を見つけた。

「太陽、どうした?」

「何でもねぇ」

俺の言葉に短く答える太陽。その手には傘がない。

「傘ないのか? 俺のに入っていくか?」

「いい。大丈夫だ」

俺の言葉を軽くあしらい、太陽は雨の中を飛び出していく。だが、俺はその後を追い駆けた。

「大会近いのに、風邪ひいたらどうすんだよ」

太陽の肩に手を添えて、その上に傘を差し出した。俺の言葉には何も言い返さず、太陽は大人しく傘の中に入った。

雨は止む気配がない。無数の細い糸のように落ちる雨は、周囲の視界を遮るベールとなって小さな傘を包み込む。地面を打ち付ける雨音だけが響き、傘の相手は明後日の方向を向いている。

俺はカバンから小さな茶色の紙袋を取り出すと、太陽に差し出した。

「これ、やるよ」

「何だよ」

「お前。今日、誕生日だろ?」

「ああ……」

太陽は少しだけ口調を緩めて、紙袋を受け取った。

「それ、持ってると願いが叶うって言ってた。昨日、無理矢理買わされちまってさ」

俺の話を聞いているのか、いないのか。太陽は袋を開けると、小さく光る金属の星を手のひらに乗せた。本当ならネックレスとかに付けるトップという部分らしい。

「お前のそれと同じやつか?」

俺のカバンに革紐で結わえた同じ星を指差す。

「お、俺の分も買わされちまってよ。ショップの押し売りって怖ぇえよな!」

俺は自分の頬に熱を感じながら、わざとらしく笑って見せた。太陽はもう一度手の星を見つめながら口を尖らせる。

「お前とお揃いかよ……」

「い、嫌なら、別にいいんだ。でも、本当に願いが叶うらしいぞ」

買った時に、店員からはそんなこと聞いてなかった。でも、俺にとっては、この二つのスターが俺達の願いを叶えてくれるような気がしてならない。

「そっか。でも、お前とお揃いって恥ずいな」

太陽はそう言いながらも、手の星をギュッと握り締めて硬い表情を解いていく。俺はその様子を見て、自分の頬が緩んでいくのを感じた。

「なあ、太陽。これから俺んち来ないか?」

「何だよ。してぇのかよ?」

「それはお前だろ」

俺達はお互いの肩を寄せ合って、静かな雨の世界に歩調を揃えて歩んでいった。

次の日、太陽のカバンにも、小さな星のトップが輝いていた。

第十八章 一〇〇メートル・自由形 決勝!

竜神高校競泳部は破竹の勢いで県大会、関東大会を突破し、エントリー選手のほとんどが、インターハイへ出場を決めていた。

八月十九日。インターハイ、大会三日目の西日本アクアティクス・センター。今年は昨年までの競技スケジュールが一部変更され、大会三日目に個人の自由形とバタフライを実施し、最終日に平泳ぎと背泳ぎ、最後にメドレーリレーを実施することになっている。

「太陽。お前、予選結果見たか?」

「ああ、知っているぜ」

太陽は苦虫を噛み潰したような顔をしている。

男子一〇〇メートル・自由形は既に予選を終えていた。予選五組に出場した太陽は同組でぶっちぎりの一着だったが、その後の六組で泳いだ緑ヶ丘大付属高と三条高の選手が大会新記録で予選を通過している。よって、太陽は予選総合三位で決勝進出となった。

「午後の決勝が本番だからな。お前なら大丈夫だって」

「俺、今まで何やってたんだろうな」

太陽はスポーツドリンクを一口飲むとポツリと呟いた。いくら予選とはいえ、新記録は他の選手にプレシャーになる。しかも二人も叩き出したとなると、その後ろを追う太陽にとっては重圧そのものだろう。

「余計なこと考えるなよ。今まで十分にやってきたじゃねぇか」

俺はイスに座る太陽の後ろに回り、両手で肩をなでてやる。その動きに合わせるように、太陽はゆっくりと息を吐き出した。

「悪りぃな。少し集中したいから一人にしてくれないか?」

「ああ、分かった」

俺は太陽を残して、その場所を離れた。

重圧は俺だって何度も体験したことがある。きっと太陽にとっては、どんなに厳しい練習よりも、今が一番辛いのだろう。時の速さは同じように流れるのに、一分一秒が永遠のように感じる。その自分との戦いは、重ねてきた努力の分だけ重いものだ。

午後。もうすぐ太陽の決勝が始まる。俺は他の部員達と一緒にスタンド席で応援をすることにした。種目のコールアナウンスが流れ、一人ずつ出場選手が発表される。

「第三レーン、速水太陽。竜神」

アナウンスを受けて、太陽がリラックスした表情で会場に入場してきた。

「リュウジーン! ファイッ、オー!」

俺達の声援を見つけて、太陽は笑顔で手を振ってくれる。俺はポケットに忍ばせた小さな星のトップをこっそりと握っていた。

笛が鳴り、選手がスタート台に立った。

「テイク・ユア・マーク……」

会場に響くアナウンスに、一斉に飛び込み姿勢になる。一瞬の無音からピッっと電子音が鳴り、観客席から気合の一声が入った。

太陽は高いジャンプで水中に身を躍らせる。深く長い潜水から顔を出すと、自慢の豪腕で激しく水を掻いていく。

「太陽ーっ! 行けーっ!」

俺の声援が届いていて欲しい。たった今、一人で戦っている太陽に、俺の力を分けてやりたい。ただ一心に願った。

太陽は水の中を突き進む。片道五十メートルを泳ぎ反動を付けて華麗なクイックターンの姿勢に入る。一瞬身を小さく丸めて水中で壁に足を付けると、ドルフィン・キック!

ここからが太陽の本領発揮だ。後半から腕の動きに合わせて足の動きが細かくなる。キックで生まれる激しい水しぶきを飛ばしながら、ボートのように馬力を上げて確実に前に進んでいく。

「太陽ーっ! 輝けーっ! ぶっちぎれーっ!」

俺は自然に上がる感情ボルテージに合わせて声を張り上げた。

先頭は第四レーンの緑ヶ丘大付属の選手、次が第五レーンの三条の選手。その次の太陽は第五レーンともう並んでいる。あと三十メートルで全ての結果が決まる。だが、太陽の勢いは留まる様子がない。

高二の春に出会った太陽は眩しかった。俺よりも何倍も速くて、何倍も努力を怠らない。孤独に見えるほど強くて、優しくて、ムカつく存在だった。俺はお前にとってどんな存在だったか。この勝負が終わったら、聞いてみようか。

「太陽ーっ! 水竜が如く!」

部員全員の声援が会場に響く。

太陽の姿に水竜が宿る。三条の選手を追い抜き、トップを泳ぐ緑ヶ丘大付属と並んだ。二つの煌く水しぶき。その一瞬一瞬が確実に流れていく。

「おおおーっ!」

怒涛のような歓声と割れんばかりの拍手が響き渡る。太陽と隣の選手はほぼ同時に壁にタッチをした。

一斉に大型掲示板を見つめた。名前の隣にあるタイムを見て、俺は息を飲んだ。一位との差は〇.〇一秒。二位は第四レーンの緑ヶ丘大付属の選手、そして一位は太陽だった。

水の中でゴーグルを外した太陽が大きくガッツポーズをし、俺達に向かって手を振っている。部員達は大歓声で太陽の健闘を讃え、俺は大きく息を吐き出して緩い視覚に目を躍らせた。

第十九章 一〇〇メートル・バタフライ 決勝!

太陽の決勝戦から二時間後、一〇〇メートル・バタフライの決勝が始まろうとしている。

「お前にも、俺の気合を送ってやるよ」

集合直前に、太陽が言っていた。自由形の決勝で俺の声援は太陽にも聞こえていたらしい。

「ああ。思いっきりデカいやつ送ってくれよ!」

俺は笑って太陽と分かれると、決勝の舞台へ向かった。

「第一コース、飛石水南斗。竜神」

俺は小さく頭だけ下げて入場し、竜神高の声援に向かって手を上げた。去年はメドレーリレーで決勝の雰囲気を味わっている。会場は違ってもあの熱狂っぷりは変わっていない。その緊張感を感じつつも、今年は周囲を見渡せる余裕があった。

予選は総合七位。中途半端な順位で、周囲から妙な期待もない。俺はガウンを脱ぐと、腕や胸をペチペチと叩いてアドレナリンの分泌を促す。全ての選手が入場するまでしっかりと準備をして戦いに備えた。

会場から響き渡る声援の中で、スタート準備を促す鋭い笛の音が鳴り始める。俺はゴーグルの位置をもう一度確認し、大きく息を吐き出して最後の調整を終えた。個人競技では高校最後のバタフライの時間がやってきた。

スタート台の淵を構えて姿勢を作ると、会場は静寂に包まれる。

「テイク・ユア・マーク……」

いつもの電子音に会場の掛け声が重なり、俺はプールに飛び込んだ。水の中では声援が遠い世界のものに感じる。いつもと同じアクアブルーの輝き。この光は学校のプールで見た真夏の光に似ている。手足を流線型になびかせて、水中を楽しめるのも最初の数秒間。水面に浮かび上がれば、猛チャージで泳ぐだけ。

両腕を大きく振って水を掻く。キックをしながら大きなうねりを作る。波のように大きく揺れる水面を突き進んでいく。激しい水しぶきは、きっと今まで見たことがないほどに煌いているだろう。今、俺は泳いでいて楽しい。またこの大会に戻って来れたこと、初めてバタフライの決勝で泳いでいることに心の底から湧き上がるものを感じていた。

片道五十メートルがあっという間だった。何だよ。もう終わりか。俺は壁に両手を付いてターンを決めたら、ドルフィン・キック!

「水南斗ーっ! 行けーっ!」

水を掻き分ける音に混じって、聞き慣れた声援が耳に届く。俺はほん少しだけ口元を緩ませた。太陽の特大な気合が、疲労を感じ始めた体に注がれていく。

「水南斗! 行け! ぶっちぎれっ!」

俺はひたすらに水を掻きながら、太陽のことだけが頭にあった。俺のそばには、いつも太陽がいた。今、間違いなく太陽に支えられて信じられない力を発揮している。

「すっげー! 水南斗、いいぞー!」

その声が伝わる直前に、俺の指先は壁にタッチしていた。振り返って巨大な掲示板を見上げる。

「はぁ?」

俺は思わず独り言をこぼしてしまい、ゴーグルを外して、もう一度結果を見直した。

「水南斗ーっ!」

喜びが混じった大声援が会場に響いている。俺はもう一度、目をこすって結果を見直した。

俺の名前の隣に表示されている『三位』の数字。何がどうなったら、こうなったのか。ただ驚くだけだった。

その日の夜。消灯の号令に押されて、俺と太陽はベッドの中に入った。電気を消して数分も立たないうちに、太陽の布団をめくる音が聞こえてきた。

「水南斗。一緒に寝ようぜ」

「やだ。太陽に犯される」

去年も同じやり取りをしたような気がする。でも、今夜は少し違った。太陽は自分のベッドから抜け出し、枕を抱えて俺のベッドに入ってきた。

「俺はお前と一緒に寝たい」

「強引だなぁ」

俺はベッドの右側に寄って場所を空けてやり、潜り込んできた太陽の手を握った。

「優勝できて良かったな」

「お前はあと少しだったな」

遠慮がちな太陽の言葉に、俺は少しだけ口元を緩ませた。

「でも。お前の気合、ちゃんと受け取ったぞ。三位でも俺は満足」

そう口にすると、俺は自分で口にした『三位』の言葉に心が締め付けられるような感覚に襲われた。太陽に背を向けて目をつぶる。目を開いていたら、何かがこぼれ落ちそうになるのを知っているから。

「明日も頑張ろうぜ」

太陽はそう言って、俺の体に腕を伸ばし、優しく抱き締めてくる。俺は胸の辺りに添えられた太陽の右手を強く掴むと、その手は温かかった。

「もう寝よう」

「おやすみ。水南斗」

その言葉に、俺はうっすらと目を開いた。

「最後に言い残したことがある」

「何だよ。やっぱり死ぬのかよ」

「晩飯、美味かったな」

「そうだな」

「明日の朝は納豆食えるかな?」

「俺も納豆、食いたい」

太陽の最後の言葉に、俺は思わずプッと吹き出した。本当は嫌いなくせに。そう思って、もう一度目をつぶった。

第二十章 最後の戦い、煌きの夏

八月二十日。大会最終日。空は雲一つなく真夏の陽の光がギラギラと輝いている。男子四×一〇〇メートル・メドレーリレーの決勝戦。高校生としての競技はこれが最後になる。悔いを残したくない。俺はただそれだけを考えていた。

竜神チームは予選六組に出場し、総合二位で通過した。同じ六組で泳いだ三条チームは三位、四組に出場した緑ヶ丘大付属は大会新記録を叩き出し一位で通過した。

「緑ヶ丘、やっぱり出てきたな」

「予想通りだな」

予選結果を見つめる太陽の言葉に、俺も同調する。

太陽は予選から全快で飛ばしていた。少しでも決勝のプレッシャーを取り除こうとしてのことだ。何も言わなくても、チームのことを考えている太陽は、俺達にとって何よりも心強い。

「それにしても、あんなに飛ばして大丈夫なのか?」

「ああ。大したことねぇって」

俺の心配を跳ね返すように太陽は言葉を返した。だが、予選は予選だ。どんなタイムでも八位までに入って決勝に出ることさえできれば良いのだ。

昼休憩を挟み、俺達は午後の短い時間を使って休養とウォームアップに時間をかけた。短いような、長いような時間。時の流れが普段とは違ったものに感じる。

「いいか。他のチームのことなんか考えるな。自分の泳ぎだけを考えろ」

「うっす!」

ゴリラの最後の指導。これを聞くことができるのも、今日が最後なのだ。俺達は、いつもプールで厳しく怒られて、悔しい思いばかりしていた。憎たらしいと思う時もあったゴリラが、今ではこんなに頼もしい。俺はこの先生に出会えて、本当に良かったと思っている。また明日も怒られる。そう思っても違和感を感じないのに、現実はこれが最後なのだ。

「太陽。疲労は残ってないか?」

「大丈夫っす」

ゴリラは軽く眉間にしわを寄せて、太陽の肩や腕をさすりコンディションを整える。俺は隣で、目を閉じて先生のマッサージを受ける様子をじっと見ていた。

係員の指示で、決勝に出場するチームが入場ゲート付近に集合する。八チームは言葉を発せずとも、その気迫と闘志を漂わせ、お互いをけん制し合っていた。既に勝負は始まっているのだ。

決勝開始のアナウンスが会場中に響き渡る。

「第五コース、竜神チーム。高橋くん、田中くん、飛石くん、速水くん」

大トリ種目の決勝には超満員の観客で埋め尽くされていた。各チームを応援する声の中に、竜神高の応援団の姿を見つけると、俺達は両手で歓声に答えた。既に三回泳いでいる同じプール。泣いても笑っても、これで本当に最後なのだ。

俺はガウンを脱ぎ、手足を動かし体を叩いた。この時、この瞬間だけでもいい。自分の限界を突破したい。それはここにいる誰もが願っていることだろう。

スタンバイを指示する笛が鳴り、背泳ぎの選手がプールに飛び込んだ。会場が一瞬静かになる。

「テイク・ユア・マーク……」

スターターの号令に、心臓が高鳴る。それは緊張ではなく、何か楽しい時間の始まり。たった数分の特別な時間が、今始まろうとしているのだ!

「よっしゃ! 行ってこーい!」

電子音が響くのと同時に、一斉にスタートする。俺達は笑顔で、第一泳者を送り出した。周囲の歓声に答えるように、背泳ぎの選手がレーンを泳いでいく。

「リュウジーン! ファイッ、オー!」

その声援に答えるように、竜神チームは三着で次の平泳ぎにバトンを渡した。

俺はゴーグルを装着し、スタート台の前で準備を始めた。もう一度、腕や胸を叩いてアドレナリンの分泌を促す。第三レーンの三乗チームが追い上げているのが目に入ったが、視線をそらして目の前だけを見るようにした。

第二泳者がプールの壁にタッチするのと同時に、俺は高く空中を舞い上がり煌く水の中にダイブした。個人種目の決勝の時とは明らかに違う。あの時は高みを目指す挑戦心で体中が溢れていた。でも、今は泳ぐことへの喜び、竜神チームとしてバタフライを泳げる誇りで一杯だった。

「水南斗! いけーっ!」

背後から太陽の声が聞こえてくる。俺はその励ましを腕の力に込めていった。大きな水のうねり。波立つプールに身を躍らせるように進んでいく。

「水南斗! 帰ってこーい!」

レーンの後半。ゴーグルの先には太陽が呼んでいる。その姿が浮き沈みする。俺は最後のバトンを最高の状態で、太陽につないでやりたい。それができれば、俺は太陽に好きだってもう一度言ってやろう!

「リュウジーン! 水竜が如く!」

スタート台の上で構える太陽の姿が大きくなってくる。もうすぐ終わってしまう。この瞬間が永遠に続いて欲しい。俺は目前に迫った壁に激突しそうなほど水の中を進んだ。

「水南斗! サンキュ!」

太陽はそう言って、水の中に飛び込んだ。俺はゴーグルを外してみると、トップと僅差の二着で終えていた。

俺はプールから上がると、太陽の姿を追い駆けた。手で水を掻き、キックを繰り返す。その美しいフォームを讃えるように、会場に水しぶきが煌く。太陽の負けん気の強さが、そのまま泳ぎに現れている。峰岸先輩に殴られてボコボコの顔。初めて肌を合わせた時の熱っぽい表情。部活を辞めそうになった時の震える肩と小さな涙。全部、俺は覚えている。

「太陽! 来い! ぶっちぎれ!」

ドルフィン・キックで帰ってくる太陽に、俺は気合を送った。もう少しだ! 頑張れっ!

周囲の歓声がヒートアップする。トップの緑ヶ丘大付属がラストスパートをかけてきた。第三レーンの三条も太陽を追い上げ、三者は平行に並んでいた。

「たいよーうっ!」

俺は残った力を全て張り上げる声に注いだ。太陽も答えるように、猛チャージでトップに追いつこうとしている。最後の五メートル。手を伸ばす三選手はプールの壁にほぼ同時にタッチした。

大歓声の中、俺は大型掲示板を見上げた。耳から会場の雑音が消える。竜神の隣に表示された『三位』の数字。俺の止まった呼吸が再開されると、再び会場のざわめきが耳に聞こえてきた。

息を切らして水から上がってきた太陽が俺に近づいてくる。目の前で立ち止まると、ゴーグルを外して眉間にしわを寄せながら口角を上げた。

「悪りぃ」

その声は悔しいようなものではなく、何か遊んできて疲れた、というような明るいものだった。

「バーカ」

俺は拳をその額に突き合わせて、思いっきり太陽を抱き締めた。今なら男同士で抱き合っても変に思われないだろう。そんなことを考えていると、自然と笑いがこみ上げてくる。

「水南斗。ありがとな」

太陽が俺の耳元で小さく呟く。軽く触れ合う競パンの生地から、俺は気付いていた。太陽のチンコが軽く勃起していることを。

第二十一章 でも、それでいい

部活を引退後、俺は成績向上に専念し競泳が活発な地元の私立大に推薦合格することができた。一方、太陽は難関の国立大学に受かり、上京することになった。

三月一日。俺達は竜神高校を卒業した。式が終わって解散になると、俺と太陽は最後の制服姿で卒業証書を抱えたまま、電車で繁華街へ向かった。

とあるビジネスホテル。受験生向けの宿泊プランで、俺達は何食わぬ顔でチェックインする。

「何か言われるんじゃないかと思った」

「んなわけないって」

俺はフロントで地元の制服を着た高校生二人がホテルに入るのを不審がられるんじゃないかと思っていた。そんな俺の気持ちをよそに、太陽は淡々と手続きをして金を払い、ルームキーを手に入れた。

部屋に入ると、狭い空間にベッドが二つ並んでいた。カバンをサイドテーブルに置くと、背後から太陽が抱き付いてきた。

「水南斗の背中、久しぶりだな」

「そうだな」

俺は後ろから伸ばされた両腕に手を添えた。太陽の顎が俺の肩に乗り、首筋に唇の感触が伝わってくる。うなじに沿って舌先が這い回り、耳を優しく舐められた。

「あっ。太陽、そこヤバい……」

「感じるか?」

太陽のささやきに、俺は黙って頷いた。

「こっち向けよ」

その言葉に、俺は素直に振り向いた。太陽は俺の体を強く抱き締めると、待ちきれない様子でキスをしてきた。ねっとりと交わる太陽の舌。キスだけで俺の体は熱くなり、チンコがすぐに勃ってしまう。

「水南斗、愛してるぜ」

「俺も愛してるよ」

太陽の言葉はいつものように大人っぽくて、俺はこそばゆい感覚に包まれた。今日は今までで一番甘い響きがしている。

言葉だけで、俺は体の力が抜けてしまう。太陽はそんな俺の体をしっかりと抱き留めながら、ベッドへ押し倒す。制服の上から体中を弄られ、その手の動きに俺の心臓はさらに高鳴ってきた。

俺達はキスをしながら、お互いの服に手をかけた。Yシャツのボタンを急ぐように外して、ズボンのベルトに手をかける。パンツ一枚の姿になると、太陽の股間は、はち切れそうなほど膨らんでいた。

「そのパンツ見たことないな」

俺は太陽の白いボクサーブリーフに目が留まった。

「新しいやつ履いてきた。水南斗のパンツも見たことねぇや」

「俺も新しいの履いてきた」

太陽も俺が履いている青いローライズボクサーに気付く。

「勝負パンツってやつか?」

「バーカ。そんなんじゃねぇって」

のぼせた太陽の言葉を、俺は軽くあしらってやった。だが、太陽はその挑発に乗ろうとはしない。

「俺はお前のために、勝負パンツ履いてきたんだぜ」

真剣な目付きで俺を見つめている。俺はその視線に自分の頬が染まるのを感じた。

「お、俺も……。お前に見て欲しくて、コレ履いてきた」

言葉を詰まらせながら、本心を打ち明かした。

「引っ掛かったな! いっつも、お前は素直じゃねぇな」

「あっ、チクショー!」

悔しがる俺に、太陽はしたり顔でもう一度キスをしてきた。

「でも、そんなお前が可愛い」

その言葉に、また俺は頬を染めてしまった。

俺達はお互いのパンツに手を掛けて、勃起したチンコを晒し合った。太陽の手が俺のチンコを握り、俺も太陽の股間に手を伸ばす。ゆっくりとしごき合うと、チンコの硬さが強くなっていく。

「水南斗、しゃぶってくれよ」

俺は一つ頷くと、股間に顔を埋めた。交差するように太陽も俺の股間に顔を近付ける。

太陽のチンコの先はぬるぬるとした汁で濡れていた。俺が根元まですっぽり咥えてみると、太陽は大きく息を吐き出した。同時に、俺のチンポも温かい感触に包まれる。舌でチンポの先を刺激されて、俺は伝わってくる快感に声を上げた。

「ああっ。あっ。太陽、ヤベーよ!」

声を上げると、太陽の舌の動きが強くなる。

「た、太陽! それヤバいって。ダメだ。出る、出る!」

急に湧き上がってきたものを抑えきれずに、俺は太陽の口の中に精液を出してしまった。

「すげー出たな」

太陽は腕で口元を拭いながら、ニヤリと笑う。

俺は気恥ずかしくなり、太陽のチンコをもう一度咥えた。さっきやられたのと同じことをしてみる。舌先を小刻みに動かして、チンポの先っぽや裏側に刺激を与えてみた。すると、太陽はうーっと声を漏らし、急に射精をした。ドピュ、ドピュッと不意に飛び出した精液に俺は口で受け止めきれずに少しこぼしてしまった。

「お前、出す時はちゃんと言えよな」

「悪りぃ。速攻で出しちまった」

俺はティッシュで口元を拭きながら睨み付けた。太陽はわざとらしく頭を掻いて苦笑する。

「でも、気持ち良かったぞ」

そう言って、太陽は俺の体を引き寄せキスをした。

カーテンが閉じられた窓から陽の光が差し込んでいた。太陽は腕枕をしながら俺の体を抱き締める。俺は太陽の大胸筋に手を這わせて、乳首を弄ってみた。

「太陽は乳首感じるのか?」

「あまり感じないんだよな。お前は?」

「俺もイマイチ」

俺は一人でオナニーをする時にも乳首を弄ったりしたことがあったが、チンコのようにはっきりとした快感を感じることはなかった。

太陽が乳首を触ってくる。乳首の突起を指先で回したり、摘んだりする。気持ち良いような、こそばゆいような感覚が広がる。

「お前。乳首、勃ってきたな」

そう言って、太陽は顔を寄せて硬くなった突起を舐めだした。

「あっ……」

触られていた時よりも、はっきりと乳首に感じるものがあった。太陽はそんな俺の反応を察知したのか、舌先を使って突起を押してみたり、周りを舐め回したりする。

「あっ、あっ」

少しずつチンコとは違った別の快感が襲ってくる。初めて感じる気持ちよさに、俺は身をよじらせて息を漏らした。太陽は左の乳首を舐め尽くすと、右にも舌を這わせてくる。乳首の快感が少しずつ下半身へ伝わっていく。気が付いたら、チンコがまた勃ってしまった。

「お前。チンコ勃ってんぞ。乳首舐めたら勃起するって、なんかエロいな」

太陽は意地悪そうに笑うと、俺のチンコに手を伸ばしてきた。

「お前のエロい格好見てたら、俺まで勃ってきちまった」

太陽は俺の手を取り、自分のチンコへ運んだ。

「なぁ。俺、お前とつながってみてぇんだけど」

俺の顔を見ながら、太陽は手を伸ばしケツの谷間に指を滑らせる。俺は無防備な場所に入り込もうとする指に、ケツの肉を強張らせた。

「だめか?」

「……痛くしねぇなら」

寂しそうな表情をする太陽に、完全に負けてしまった。俺の言葉に、太陽は大きく頷くとカバンから小さな容器を取り出してきた。

「太陽。それ何だ?」

「お前が気持ち良くなるやつだよ」

太陽はニヤリと笑って、俺の体をうつ伏せにする。膝立ちでケツを突き上げるような格好にさせられて、俺は恥ずかしさでベッドに顔を埋めた。

「お前のケツ、丸見えだぞ」

「や、止めろよ! そんなこと言うなって!」

俺は声を張り上げた。

しばらくするとケツに冷たい感触が伝わってきた。

「な、何だよ。それ」

「大丈夫だ。俺に任せとけって」

太陽は容器から粘り気のある液体を垂らして、俺のケツに塗りたくってくる。指先で静かにケツの奥をなぞられると、俺はまた新しい快感を感じて体を震わせた。

「行くぞ」

その声と同時に、ケツの中に何かが入り込んでくる。俺は緊張を強め、ケツに力を入れた。

「水南斗。指、痛てぇよ。ケツに力入れんな」

「わ、悪りぃ」

俺は恐る恐る力を抜いていった。急に痛くならないか。見えない不安で心細くなる。それでも、太陽の指が少しずつ奥に入ってくる。

「痛くないか?」

「う、大丈夫」

奥まで入った指が今度はゆっくり抜かれていく。指先まで抜かれると、また奥に入っていく。そうして出し入れを繰り返され、ケツが何だか熱くなってきた。

「そろそろいいか?」

太陽はそう言って指を抜くと、俺のケツ肉を掴んでチンコの先を穴にあてがってきた。

「何か、怖えぇよ」

「大丈夫だ。力、抜いとけよ」

俺の情けない声に、太陽は優しく答えて、ゆっくりとチンコを中に入れてきた。

「……んんっ!」

後ろから強い力で押されるような圧迫感に体が硬直する。

「力抜けって!」

「分かって…・・・んっ」

太陽の強い口調に、俺は冷や汗を流しながら答えた。太陽のヤツ、後でとっちめてやる!

「全部、入ったぞ。お前の中、スッゲーあったけぇよ」

背後から聞こえる太陽の声に、俺は黙って頷いた。ゆっくりと太陽が動き出す。最初は苦しいだけだったのに、少し我慢をしていると痺れるような感覚に変わり、俺は呼吸を荒くしていった。

「はっ、はっ、あっ、あっ」

「水南斗。俺、すっげーヤバイ! 気持ちイイッ!」

俺が後ろを見てみると、太陽は何か動物のように鋭く目を光らせている。次第に腰の動きが早くなる。俺はケツの中のチンコが何かに当たり、不思議な快感が広がってきた。

「あああっ。俺も、なんか気持ちイイ!」

「気持ちイイか? 俺ので感じるか?」

太陽は後ろから肌を密着させ、エロい言葉を耳元でささやく。力任せに腰を動かし、俺のケツから激しくチンコを出し入れする。俺は額に汗を浮かべながら、味わったことのない快感に溺れていた。

「ああっ! 俺、もう出る! 出る、出るっ!」

太陽は腰を振るスピードを加速させ、最後に大きく一突きした。俺の中にドクドクと熱いものが流れ込んでくる。

「あーっ、気持ち良かった!」

倒れ込むようにして、また抱き付いてきた。俺の耳元に荒い呼吸が聞こえてくる。その呼吸が落ち着くまで、太陽はずっと俺の背中を確かめるように肌を合わせていた。

太陽はチンコを抜くと、俺を仰向けにして唇を重ねてきた。

「水南斗の中に出しちまった」

穏やかな笑顔を見せる太陽。俺はその頬を軽くつねってやった。ケツにはジンジンとした痛みが残っている。

「今度は俺にヤラせろ」

「お前。俺にチンコ入れられて、感じてたじゃねぇか。また入れてやるよ」

「いや、今度はお前にケツを感じさせてやるよ」

俺が太陽のケツに手を伸ばそうとすると、太陽はその手を取ってチンコへ運ぼうとする。俺達はどっちがチンコをケツに入れるかでじゃれ合い続けた。

もう何回射精しただろう。ベッドの周りには数え切れないほどの丸まったティッシュが散乱している。俺達は心地良い疲労に身を委ね、お互いの肌に手を這わせ抱き合っていた。

「なぁ」

「なんだよ」

俺の言葉に、太陽は一つ息を吐きながら答える。

「お前、俺のどこが好き?」

「ん、分かんねぇ。でも好きだ」

太陽はそう言って、白い天井を見上げた。

「お前は?」

今度は太陽が口を開く。

「俺も分かんねぇ」

俺の返事に、太陽は顔をほころばす。

あんなに一緒の時間を過ごして、こんなエロいことまでしていて、お互いの好きな部分を言葉にはできない。でも、それでいい。俺達の時間は間違いなく存在していたのだから。

「お前。大学でも泳ぐんだろ?」

「もちろん」

俺は当たり前のことを聞いてくる太陽の腹筋に、軽くパンチを入れた。

「お前はもうやらないのか?」

「いや。俺もやる」

太陽はそう言って、ニヤッと笑った。

「次はインカレだな」

俺はそう言って、何かを掴むように天井に手を伸ばしてみた。太陽もその手の動きを追うように同じ方向を見つめる。

「そうだな。水南斗には絶対負けねぇかんな!」

「俺だって!」

俺は太陽に張り合うと、もう一度キスをした。

夕焼けで白い壁がオレンジ色に染まっている。今夜は、きっと疲れて眠るまで、俺達はチンコを貪り合うだろう。

次の日の朝。俺達はシャワーを浴びて、無言で制服を着た。これで太陽との高校生活はお終いなんだ。そう思うと、今までごまかしていた心に寂しさが広がった。

「なぁ。駅前のゲーセン、行ってみねぇか?」

太陽はYシャツのボタンを閉めながら、白い歯を見せる。

「お前、あのゲーセン気に入ってなかっただろ?」

「いいんだよ。行ってみようぜ!」

そう言って、太陽は俺の手を引っ張る。

俺達は笑いながら、朝日の街へ飛び出して行った。

エピローグ

――十年後。

あの日と同じように暖かい春の日。俺は真新しい礼服に袖を遠し、祝儀袋の中身をもう一度確かめた。お札は揃えて入れるんだよな。

昨日の夜、何年かぶりに卒業アルバムを開いた。部活動のフォトショットには、太陽が泳ぐ姿が載っている。競泳部の集合写真はインハイの会場で最後に撮ったもの。俺と太陽は中央に座るゴリラの隣で、お互いの肩を組んで笑っていた。でもその目は二人とも赤く腫れ上がっている。

俺は古い記憶を呼び起こした。確か、あの時は泣いちまったんだ。俺が先で、太陽もつられちまって……。同期の連中は誰もそんな顔していないのに、俺達二人だけの泣き腫らした目が目立つ。それだけ俺達は、プールの水しぶきが一つ一つ煌くような毎日を真剣に過ごしていた。

東京のお洒落な街並みにある小さなレストラン。二十名程の正装をした招待客が席に着き、結婚式の始まりを待っている。やっぱり男性客が多いんだな。

司会が式の開始を伝えた。音楽に合わせて、シルクのスーツを着こなした太陽と、見知らぬ男性が腕を組んで入場してくる。太陽の隣に並ぶ男は、背が高く青い目をした外国人。

俺は二人のカップルに拍手を送る。俺と太陽は大学に進学してからも何度か会うことはあった。でも、太陽がセックスを誘ってくることはなく、俺から誘うこともできなかった。俺のオクテの性格は今でも直っていない。

ある日、太陽から仕事で知り合った男性と結婚すると言われた。俺はその時、記憶がセピア色に変わっていくのを感じた。

でもそれでいい。俺はあいつが好きだった。あいつも俺を好きだった。それは言葉にしなくても分かる。あの想いは二人だけのもの。二人で刻んだ高校二年間、あの七百三十日の一日一日を、少なくとも俺は、ずっと忘れることはない。

連載小説『青春ダイアリー 水南斗と太陽の730日』

高校生を主題にした小説やドラマ、アニメが愛されるのは、人生の中でキラキラと輝いていた時代の一つで、誰もが多少なりともノスタルジーを感じるからではないかと思います。

水南斗と太陽は、競泳を通じて友情を育み恋愛経験を重ねていきました。最初はゲイテイストの恋愛メインのストーリーで留めるつもりでした。ですが下書きを始めて欲が出てしまい、十代後半の多感な時期に抱く感情や思いを、広く描いてみようと幅を広げてしまいました。

リレー選手を後輩に奪われた峰岸のやるせなさ。念願のインターハイ出場を諦めることになった入船先輩の悔しさ。先輩になろうとする水南斗の苦悩。これらは執筆中に生まれたプロットです。

結果として六万字を超える作品となりました。稚拙な部分も多々ありますが、書きたいことをやり尽くした作品で達成感を感じています。

最後までお読み下さり、ありがとうございます。また次回作でお会いしましょう。

二〇一七年十一月