トルファンの空

中央アジアのウィグル王国皇帝から密命を帯びた女官ラビアは平城京まで5000キロのシルクロードの旅を経て訪れるが、そこで不思議な朝廷官吏の藤原と出会いやがて二人は数奇な運命を辿ります。

第一話 遷都

西暦710年4月13日。この日、女帝・元明天皇の詔により日本の都は藤原京から平城京へ遷された。律令制を施行すべく唐の都である長安を模して2年の歳月を費やし造成された平城京は南北に長い長方形で、中央の朱雀大路を軸として右京と左京に分かれ、さらに左京の傾斜地に外京(げきょう)が設けられている。街の面積は約20平方キロメートル、人口は約10万人、当時の日本とすれば先進国中国に劣らぬ国際都市を計画通り造り上げたと言えよう。街には市場も立ち、朝夕に町人たちが集まり賑わいを見せる。シルクロードを辿って訪れた世界中の人々はこの街の先進性に目を見張った。

街のメインストリート朱雀大路を北に進むと朱雀門、そしてその門をくぐれば平城宮がその威容を眼下に示していた。ここは政治・儀式の場である大極殿・朝堂院、天皇のすまいである内裏、役所の日常的業務を行う官衙や宴会を行う庭園など、都を治める官公庁が集まる、いわば都の心臓部である。

さて一方で当時、ユーラシア中央部に勢力を持ち、シルクロードの交易で栄えていた国があった。ウィグル帝国、中国読みで回鶻可汗国である。ウィグル語はテュルク系であることからトルコ系民族ともされている。現在は中国の新彊ウィグル自治区に組み入れられているが、シルクロードのもたらす権益を巡って漢民族やその他周辺民族の突厥や吐番などの国々と激しく覇権を争った歴史を持つ。

日本で遷都があることはウィグル皇帝にも以前から聞こえていた。時の皇帝クトゥルグ・ボイラ(骨力裴羅)はこの平城京遷都を重く見ていた。古代ローマを起点としたシルクロードの終着点は平城京であり、この新都でのウィグルのポジションを制することは帝国の財務にとって見逃せない事柄である。キャラバン隊で平城京へウィグルの商人たちが持ち込んだ品々、すなわち絹織物はもとより絹糸・毛皮・金・銀・香料・珠玉・宝石・刀剣などなど、終着点で売れ残ってしまったらはるばる運んで来た輸送費がすべて無駄になってしまう。この都には同じような品々を東ローマ帝国、唐やササン朝ペルシア、さらには朝鮮半島の新羅などが持ち込んでくるだろう。これら競争相手に負けてしまってはウィグル帝国の税収に大きく響くことになる。何が何でもこれまで通り、いやこれまで以上に新都でのプレゼンスを維持する必要がある。またいつ周辺諸国と戦争になるかわからない新興国ウィグルとしては国庫の維持は至上命題であったのだ。そこでウィグル皇帝は天明天皇へ使節団を遷都の日に合せて送り込むことを決意したのである

天明天皇へ謁見するため、200名から構成される使節団が結成され、ウィグルの都トルファンを出発したのは遷都前年の9月であった。もちろん皇帝の親書を携え、また日本では珍しい貢物を駱駝キャラバンや荷車に乗せての万端の準備である。他の国も同様に使節団を送るはずであるから、念には念を入れて女帝の歓心を買わなければならない。今回は飛び切り美しいウィグル特産のトルコ石細工やガラス製の首飾りなどを揃えさせた。トルファンを出発する当日、皇帝に謁見した使節団はその任務の重さに緊張を隠し切れなかった。もちろん船旅も含めた道中約五千キロの旅には危険も伴う。また他国からの妨害にも遭遇することもあるだろう。

皇帝からは謁見の間で直々に「お前たち使節団が帝国の盛衰を握っているのだ。ウィグル族の誇りにかけても日の出ずる国との関係の礎を築いてきてもらいたい」との激励の言葉があり、宮殿前の青いモスクからは大勢のイスラム信徒から祈りの声があがった。

この使節団の目的はもう一つあった。日本の政治の動向、特に遷都によって何か変化を起こしたかどうかを探ることである。この諜報活動を命ぜられたのがラビア・ディルムラットという31歳のウィグル人女性であった。ラビアはトルファンで日本人の父とウィグル人の母との間で生まれた。父の名前は大伴式家、当時の日本の都であった藤原京の商人であったが、シルクロードでこのトルファンまで辿り着き、そのままウィグル女性のクーリー・ディルムラットと結婚したのである。ディルムラット家は代々大きく交易で栄えた家で、かなり裕福な暮らしをしていた。商才に長けた大伴はクーリーの父に大変に気に入られ、そのまま婿入りする形で結婚した。大伴も義父の期待を裏切らない活躍ぶりで、特に日本から持ち込まれた交易品の目利きに秀でており、また反対に日本での売れ筋を正確に見抜く眼力を持っていた。こうしてディルムラット家は以前にも増して栄え、そんな幸福の絶頂の中ラビアが生まれた。

ラビアは日ごとに美しい娘に育って行った。日本人とトルコ系の血が混ざったその目は神秘的にまでに黒く光を放ち、髪のツヤは鏡のようであった。肌は透明と言ってよいほど白く、唇はまるで小さな薔薇のようである。

ラビアは父親の教育もあり日本語は全く苦にしなかったが、その他のキルギス語やトルキスタン語、中国語やローマ語まで話すことができた。幼いころから店の手伝いをしながらあっという間に数か国語の外国語を身に付けてしまう能力に一族は驚き、また大いに喜んだ。将来はこの娘に良い婿を探してやり、ディルムラット家をさらに繁栄させることを先の短くなってきた祖父は切実に願っていた。

ラビアが17歳になるとこの夢は実現した。祖父は既に引退しており、すべてを婿養子の大伴に任せていたのだが、ある日その大伴とラビアを自室に呼んで言った。

「喜べ!遂に見つけたぞ、ラビアの相手を。名前はイリハム・カシミ、もしかしたらお前たちも聞いたことのある名前じゃろ。年は25歳で王室勤務の役人じゃわ。この男はな、とてつもなく優秀で将来を嘱望されているそうじゃが、その能力はウチの商売でも使えるに違いなかろう。人格はワシが保証する。礼儀正しくイスラムへの帰依も強い。実はイリハムの父母にも会ったのだが、実によくできたお方たちだ。さすがにイリハムを育て上げただけのことはある立派なご夫婦だ。のう、一度イリハムに会ってみないか」

会ってみないか... 祖父が決めた婿に拒否権など当人のラビアも父の大伴も最初からあろうはずがない。ましてや母のクーリーなど最初から相談から外されている。

婚礼は翌月に行われた。美しい娘を手に入れたイリハムへは男たちの露骨なまでの羨望の視線が集まった。ラビアは花で飾られた馬車の荷台にウィグル族の正装をまとったイリハムと座った。行く手にはどこでもブーケを持った女たちが待ち構えており、我先にと花嫁に向かって投げ込むのであった。その華やかな婚礼は大伴夫妻の婚礼以来であったと噂する者もいた。晩餐会は皇帝から特別の許しが出て王宮の一室で行われた。主賓は皇同長官、今でいう宮内庁長官、その他に皇族から数名、政府高官が数名、そしてトルファンの高名な商人たちが一堂に会するこの晩餐会、この世の栄華を楽しむディルムラット家は得意絶頂であった。祖父は「これでワシの仕事は見事に終えることができた。百年前にウィグルの地に移り住んだご先祖様にも面目が立つ。あぁ、最愛の孫娘のラビアよ。イリハムとともにこのディルムラット家の栄華を永久(とわ)のものとしてくれ。」

翌日からイリハムが家に入ってきた。父の大伴が社長ならば夫のイリハムは社長参謀であろうか。イリハムはまず商売でムダなことをしていないかのチェックに入った。いかにも役人上がりのやりそうなことだが、確かにいろいろとムダな労力やカネをかけているところも散見される。若いイリハムは鬼の首でも獲ったかのように改革案を矢継ぎ早に義父に提案する。最初の内はいちいち頷いていたたが、

「イリハムよ、お前の主張はもっともなところもあるが、急激な改革は反発を食らうからな。改革を進める姿勢は大事だが、タイミングや速度も考えないとなぁ」

「お義父さん、そんな悠長なことを仰ってもらっては困ります。他の大きな店ではとっくの昔に断行していることです。ウチは旧態依然としています。従業員たちにもっと危機意識を持ってもらわないと…」

恐れていたことが起きた。優秀な人材には違いないが唯我独尊、自己主張が強すぎる男だ。まだ若いから仕方がないが、これでは従業員たちの心もいずれは離れてしまう。そういうところまで25歳の青年には頭が回らない。社長としては「バカヤロー!」と怒鳴りたいところだが、義父の肝いりでラビアの婿となった男だから、婿養子である自分としてもちょっと躊躇されるところだ。

ある日の晩、意を決して義父にイリハムの独善的な振る舞いについて話をした。

「武家よ、それはのう、ワシも婿入りさせる前から気づいておったわい。知っておりながらこの家にイリハムに来てもらったのは、これからの商売は昔ながらの古いしきたりでは立ち行かぬからよ。お前の言う通り、イリハムのやつ、若僧のくせに生意気なことを言っているように聞こえよう。しかしワシも何十年も商売をしていてわかったんじゃよ。そういう古い自分こそが唯我独尊であったとな。そういうワシから離れて行った従業員がどれだけおったか数知れぬ。今はウチも大掃除のしどころなんじゃよ。」

思いも寄らぬ義父の言葉に大伴はたじろいだ。確かに義父の言うところにも一理あるような気がする。また、交易商売の商売敵は増える一方で、ムダを省くことは最重要課題であることは事実だ。イリハムの主張は間違ってはいない、ただやり方が問題だと大伴も思っている。

「わかりました、お義父さん。また折を見てイリハムと話をしてみます」

「のう、武家。日本の諺で“船頭は二人はいらぬ”というのがあるそうじゃな。どうじゃ、そろそろ商売はイリハムとラビアに譲ったらどうかのう。また同じような争いがお前とイリハムの間で起きれば、皆のためにはならんからな。時期についてはワシも相談に乗るぞ」

ここで船頭を降ろされるとは思わなかった。まだまだ自分が陣頭指揮を執りたい、いや執らなければならないと当然のように思っていた。しかし義父はイリハムを婿入りさせた時点で大伴の役割は終わったと考えていたのか。あの生意気面のイリハムを思い浮かべるだけで腹が煮えくり返る気持であった。(続く)

第二話 内乱

ディルムラット家の栄華は長くは続かなかった。

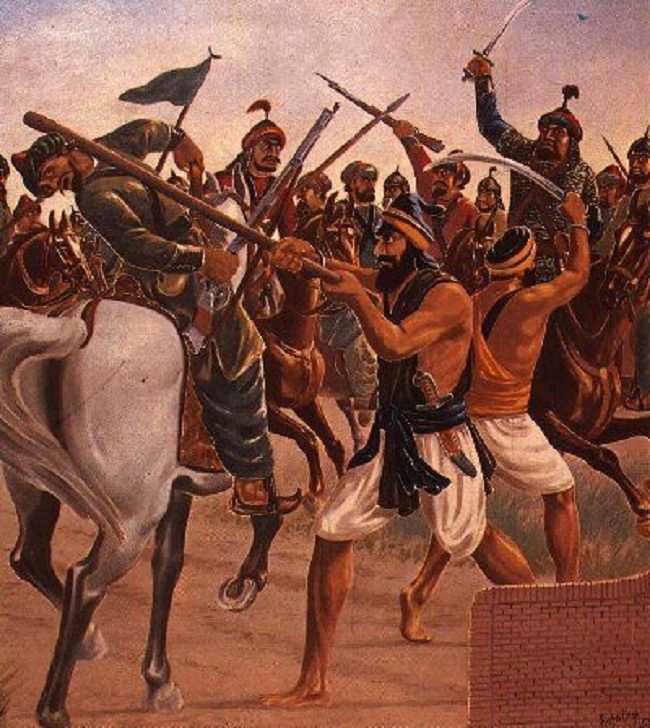

ラビアが嫁いだ翌年の冬にトルファンで内乱が勃発したのだ。その年の夏ごろから宮廷内でクトゥルグ・ボイラ皇帝を排する蠢きがあったのだが、黒幕はウィグルと覇権を争ってきたチベット吐蕃(とばん)王国である。常日頃から皇帝に不満を持つウィグル宮廷内の分子や軍隊の部門長は、現体制をクーデターで倒すべく吐蕃の使者たちと秘かに計画を内密に進めていた。吐蕃とすればウィグル国内の不満分子に乗じて現体制を武力で覆し、自分の息のかかった皇帝を王位に就かせることは願ってもいないことであった。

12月9日、午前零時、遂に反乱の火の手は上がった。星座の輝く美しい夜空ではあったが、地上ではおぞましい血で血を洗う武力衝突が起きたのだ。反乱軍を率いたのは騎馬隊長のモティアル、従う歩兵はおよそ250名。あらかじめ宮殿の正門の錠をモティアルの部下に開けさせておき、一気に皇帝の寝殿に突き進む算段である。奇襲に驚いた宮中警備隊ではあったが、そこはやはり先鋭の警備隊、反乱軍の攻撃によく立ち向かった。反乱軍を正門で抑え、その間に皇帝に安全な場所に避難してもらわなければならない。相互に一進一退の押し合いが続くが、反乱軍は寝殿には近づけないで焦り出す。

間もなく宮殿内にはウィグル軍の主力部隊である重装備隊と騎兵隊がなだれ込み、反乱軍を徐々に門外に押し出された。反乱軍は密約した吐蕃援軍を待っていたのだが、門の外で援軍は反乱軍の劣勢を見てとるや、直ちに宮中への歩みを止め反対方向へ行進を始めた。のみならずこの時、夜陰と混乱に乗じ、トルファンの街に火を放ち、驚いて飛び出した町人に暴行を加え女は路上で強姦し、主な商家や両替商に侵入し略奪の限りを尽くした。もちろんディルムラット家もその標的となり、財産をすべて略奪された上で家の者はすべて殺害された。イリハムや父の大伴武家も最後に斬首されてしまった。本来であればラビアも殺害される運命にあったのだが、偶然その晩は商用で別の家で過ごしていたので、奇跡的に命は救われたのであった。

結局、内乱は一晩で鎮圧された。直接の敗因は吐蕃軍の裏切りであったことは言うまでもない。それどころか逃亡途中に残虐非道なことを行っていたことにウィグル皇帝は強い憤りと憎しみを覚えた。また、今回のクーデターに関与したと思われる自分の側近をすべて捉え斬首した。ラビアは翌日家に戻ってみたが、すべて灰と化していた。家族はすべて殺害されたと刑吏から聞かされた。昨日まであれほどまで栄華を誇った家が一夜にして灰となり、ラビアは茫然自失となった。

しかしラビアは運命には負けなかった。お嬢さん育ちの自分が初めて身寄りもなく生きて行かなければならないことを自覚し、ある奇抜なことを思いついた。皇帝の子息たちの語学の家庭教師を売り込みに行ったらどうだろうかと考えたのである。男の子と女の子がそれぞれ二人ずついることは知っていたが、果たしてラビアの売り込みが成功するかどうか。いや、それよりなにより宮殿の中にすぐに入れるとはさすがのラビアも思わなかった。しかし躊躇していては何も始まらない、当たって砕けろと意を決し宮殿へ向かった。

着ている服は煤だらけ、髪もふり乱し顔は埃だらけで真っ黒な様子はあの美しい娘時代の面影はない。これでは乞食同然だ。門番に蹴り飛ばされるのがオチだろう。それでも門番にすり寄った。

「突然で申し訳ないけれど、皇帝にお仕えするどなたかにお会いできませんか?」

門番は見向きもしないで黙って銃剣を脇に立てて真っすぐに前を凝視している。

「ねぇ。あなた聞いているの?宮中のどなたかに会わせてよ」

執拗なラビアの振る舞いに門番も遂にキレた。

「今すぐにここを去れ!さもないととんでもないことが起きるぞ。これは脅しではない」

「何よそれ?アタシをその銃剣で突き刺すつもり? どうぞ刺してちょうだい。もうアタシには失うものなどないんだからね!」

門番はこの狂女にてこずった。そこへ本当に偶然ではあるのだが、皇帝が側近らしき二人と近くを通ったのだ。

「おい、その女はなんだ?乞食なら何か恵んでやらんか」

「はっ、皇帝陛下、申し訳ございません。さきほどからこの怪しい女が宮中に入れて面会させろ、と騒いでいるものですから。今追い返しますので」

ラビアは突然訪れた千載一遇のチャンスに目を輝かせながら

「あぁ、皇帝陛下様。私は昨夜の内乱で家を焼かれたディルムラットの家の者です。私は日本語やローマ語、キルギス語も中国語もできます。どうか陛下様のご子息の家庭教師にお雇いくださいませ」

「ふむ、ディルムラットのところも焼かれたのか。お前の言った日本語もできるという話は本当か?」

「このラビア、命に代えても陛下様には嘘偽りは申しません。」

側近の一人が皇帝の耳元で何やら囁いた。

「なるほど、お前があのラビアだったのか。よし、今日からお前は宮中で家庭教師となれ。我が国には外国語が達者な人間を育てなければならぬと前から思っていたところだ。この女を宮中に入れてやれ」

側近はササッとラビアの横に立ち、宮中へと案内した。皇帝は何か別の用があったようで、右折して消えて行った。

ラビアの凄まじい語学力は皇帝の耳にも入った。彼女の能力を国のためにも役立てたいと考えた皇帝は、イスラム寺院の一室を外国語学校として使用するように命じた。シルクロードの交易で栄えている国であるがゆえに、外国語習得に対する要望は潜在的には強かったのだが、教師がいなかったというのが実情であった。最初はラビアが数人の生徒(と言っても交易商の年配の男性)を相手にまずは中国語を教えていた。そのうちに生徒も増え始め、先生探しを宮中が先頭に立ってやり始めた。3ヶ月もすると寺院の教室では手狭になり、新しく市内に校舎を建設が始まるまでになった。ラビアは充実感で一杯だった。自分の能力が生かされ、それが国のためになるなど思いも寄らなかった。あの時、門番とやり合いながらも皇帝の目に偶然に止まった幸運を感謝した。

そんなある日のことであった。ラビアは突然皇帝のところに呼び出された。あの門番とやりあった時以来、皇帝とじかに会ったことはない。何の話だろうか?

皇帝謁見の間に恐る恐る入ると玉座の前の小さなテーブルに皇帝は側近一人と一緒に座っている。ラビアを見ると手招きをして同じテーブルに座らせた。

「ラビアよ、語学指導ではよくやってくれているそうだな、ワシからも礼を言うぞ。さて、今から話すことはまだ国家機密だからそのつもりで聞いてくれ。実は来年、日本の都が遷されるという情報を得ている。我が国もそれに合わせて使節団を送るつもりだが、語学堪能なお前も一緒に行ってもらいたいのだ。第一の目的は天皇への謁見であるが、もう一つは日本の内情をよく見てきて報告してもらいたいのだ。これは諜報活動だから危険が伴う。しかしラビア、お前のように日本語堪能で機転が利き頭脳明晰な人物は他にはおらぬ。どうだろうか、引き受けてくれるか?」

皇帝の命令を拒否できるはずはない。必死の形相で

「承知致しました。必ずや皇帝陛下の御心に沿うべく…」

皇帝は最後まで聞かず笑い出した。

「あははは、あの宮廷門でもそのような必死な形相をしておったな。お前というヤツは本当に不思議な女だな。いや、快諾してくれて有難い。帰国したら褒美は十分に取らせるからな」

褒美?当たり前でしょうね、ヘタすりゃ海賊に襲われて日本海の藻屑と消えゆくかもしれない身だもの、生きて帰れればもうけモノだわ。でもあの内乱の夜に殺されていたはずの自分、こうして皇帝が自分を気にかけてくれているうちが華だわ。帰国したら褒美をくれるとおっしゃるなら第二夫人の身分でも頂こうかしら。いや、首尾よく諜報活動が成功して帰朝すれば皇帝は逆に私の申し出を拒否できないはずだわ。それに自分で言うのも何だけど、まだ31歳の女盛りだもの、美貌と知略で皇帝を落としてやる。そんな野心がラビアの心に芽生えていた。

皇帝の激励、そして国中の声援を背に200名の使節団は、トルファンを後にして遥か平城京へと向かった。トルファンは盆地に位置し雨量が年間を通じて少ない半砂漠地帯であるが、日本への道は天山南路を辿るので天山の雪解け水によるオアシスをたどる比較的穏やかなルートになる。もちろん使節団はラビアを除いて全員男性である。使節団の男性たちはラビアが一緒にいることに最初は大変驚いたが、彼女の語学力を始めとする能力や機智に富んだ会話、それに時々見せる男顔負けの勇敢な行為に称賛の眼差しを向け始めた。使節団長のトホティは

「正直言って最初は不安だったがね、こういう女もいるのかとぶったまげているところだ。さすが皇帝陛下、とんでもねぇ隠し玉を持っていたもんだぜ」

言葉は荒いがラビアへの親しみと信頼感が現れている。

「アタシの父親はね、これから向かう日本の男なんだよ。日本の男にヘナチョコはいない。武芸に秀でているし礼儀正しい。そんな男の娘がこのアタシだっていうんだから笑わせてくれるわよね」

駱駝を休ませ焚火を囲んで食事をしながら、ラビアの話を聞くのはいつのまにか使節団の楽しみになっていた。危険と隣り合わせを承知で隊商に加わった商人たちではあったが、どれだけラビアに癒されたことだろう。ラビア自身もそんな自分の長所に少し驚いている。

翌朝もまた草原の中央を走る道を一路東に向かった。地平線の向こうまで緑一色、そして空は限りなく蒼い。出発してからすでに三か月が経ったが、途中、要所都市で持ち運んできた商品を売りさばくことも忘れなかった。そもそもシルクロードの旅はNHKドキュメンタリー番組やヒット曲「異邦人」のようなロマンチックなものではなく命がけの商戦である。隊商の男たちは金貨や銀貨を得るために、あの手この手で商った。もちろん買手の商人たちも必死である。いかに安く西方から運ばれてきたものを手に入れるかに知恵の限りを絞った。

「なぁ、兄弟ナシュバル。この前オレが来た時もツレなく絹織物を買ってくれなかったじゃないか。あの時はお前の珠玉を買ってやったんだぜ。今度はお前がオレの絹織物を買う番だぞ。その代わりあの時より1割負けてやるさ」

「わかったよ、兄弟テムザン、その代わり2割負けてくれないか。この絹織物はこの前持ってきたヤツと同じだぜ。いい加減古びているもんなぁ」

こんな調子で丁々発止商人たちは顔なじみの相手を捕まえては商売に入れ込むのだ。上手くいけば仕入れ値の何倍もの値段で売れるのだから男たちの目の色が変わるのは無理もない。一方で家が焼かれる前は豪奢な家で殿様みたいな商売の手伝いをしていたラビアだが、こういう泥臭く荒い商売もあるのだなぁと面白がって、あちこちの露店を覗き込みに行った。そんな時にも通訳を自ら買って出るラビアの評判はウィグル人のみならず諸民族の商人の間でもうなぎ上りであった(続く)

第三話 敦煌

トルファンを9月に出発した大使節団は、天山南路を一路東へ向かった。道中は驚くほど順調な旅である。西域にはつきものの砂嵐にも、また盗賊に襲われることもなかった。そして行く先々の中小のオアシス都市では必ず歓待を受けた。このウィグル使節団が天皇へ謁見しに遥か東の国へ向かっていると知るや否や、それら中小のオアシス都市国家の首長たちはこぞって貢物を使節団に託したのだ。彼らは遥か彼方の日本にまで使節団を送り込むほどの経済的余裕はないので、大国家ウィグルの使節団に便乗したいと願うのだ。しかしこれは一種のバーターと言うべきかもしれない。ウィグルの商いもシルクロード道中の中小オアシス国家の庇護があって初めて成り立っているからだ。首長たちは長旅で疲れた商人たちに十分な食と住、衣類も与えた。また女に飢えていた男たちは一斉に商売女へ飛びついた。一行の士気は今のところ極めて旺盛である。ここら辺りのさじ加減は団長のトホティも心得ていたので黙認したが、地元の一般の娘に乱暴を働けば、見せしめもあり指を切り落とした。こういう暴漢が現れればその土地ではその国の不買運動が起きる、それによって蒙る彼らの損害は計り知れないのだ。

それでも暴漢は至る所で出没する。もちろん紅一点であるラビアへの防御も鉄壁であった。また美しいラビアを商売物と勘違いする外国の商人たちもいないでもない。ある時など、露店で通訳していたラビアをあるキルギス人が見つけ、隣の小屋に誘い込もうとしたところ、ラビアは金切り声を上げた。それでも男は止めず、小屋の中でラビアを押し倒した。すぐにウィグルの若い衆が飛んできて、そのキルギス人をカタワになるほど殴り飛ばしたのであった。ラビアも所詮は女、男に実力行使をされると負ける。この日以来、いわばラビア警備隊のような組織ができあがり、屈強の男たちがラビアを護衛することになった。

一行は予定より早く唐の西の玄関口である敦煌に到着した。使節団一行もここ敦煌でも歓待を受けた。シルクロードの中継地として栄え、仏教、イスラムそしてキリスト文化、宗教、芸術が行き交い融合し、独自の仏教芸術を創り上げた都市として有名である。イスラム教徒であるウィグル使節団も、仏教施設である「莫高窟(ばっこうくつ)」を一度訪ねてみたいという強い希望を持つ者もいた。莫高窟の美しさは帰国したウィグルの商人からよく聞かされていた。鳴沙山東麓の断崖に南北約1600mにわたって700ともいわれる石窟があり、極彩色で彩られた壁画や2400余体もの色鮮やかな彩色塑像が安置されたその空間は、さながら極楽浄土の趣であると口を揃えて言うのであった。予定より10日も早く到着したこともあり、団長のトホティの口も自然と緩んだ。

「どうだい、皆。明日はあの莫高窟とかいう異教徒の聖地にでも行ってみようじゃないか。ブッダという教祖の偶像が岩に掘られているらしい」

トホティをはじめ、仏教に強い関心を示すイスラム教徒もいるが、しかし厳格にコーランの教えを守り偶像崇拝を強く否定する教徒もいた。実際、後年になってイスラム部族が敦煌、雲崗などの仏教石窟に侵略し、ことごとく顔面を潰したという歴史を持つ。修復は20世紀を待たねばならなかった。

翌日、半数のウィグル団員が唐人の案内に付き添われて、朝陽とともに10キロ郊外の石窟に見学に出かけた。ラビアも強い期待を抱いて同行した。混血であるラビアは純粋なウィグル人とは少し違い、異教に対する好奇心が人一倍強かった。父もその信者であったという仏教に触れてみたいとトルファンを出発する前から願っていたのである

朝焼けを背景に美しく岩山に彫られた寺院は、仏教言葉で言う極楽浄土である。この世のものとは思えない美しさに光り輝いている。石窟の中に入りラビアは壁画や仏像の一つ一つを丹念に見て回った。故郷にそびえたつアラベスク模様のモスクもまた美しい。しかしこの仏教美術の美しさは言葉には喩えようがない。イスラムでは偶像崇拝が禁止されているので、アラーの姿を目にすることはできないが、敦煌ではブッダが限りなく衆生に向かって微笑みかけている。遥か西方の東ローマ帝国でも基督教徒たちの寺院があると聞いた。しかしそこもまた厳粛なイエスの立像や聖者たちの姿で彩られているという。イスラムも基督も8世紀当時にはそれぞれ勢力を保っていたが、この仏教は何か違う柔らかさを持っているような気がする。あのトルファンの内乱で一夜にして消え去った夫のイルハムや父の大伴武家も、今はあの仏様のハスの元にいるのだろうか、などと壁画を眺めながら思った。

団長のトホティも壁画や仏像の美しさに見とれている。

「はぁ、なんとも言えねえな。こんな神様がいるもんだろか。オレたちのアラー様も慈悲深いがこのブッダ様のお顔を見てみるがいいや。オレが盗賊とは言え何人も砂漠で切り殺してきたことも、このブッダ様が赦してくれそうな気がしてくるわ。本当にありがてぇ。来てよかった」

他の団員たちも同じようのシーンとしながら石窟内を見て回った。中には男泣きに泣いている者までいる。それぞれに過去を背負って生きてきた砂漠の民、故郷を遠く離れ生まれて初めて見る異教徒が崇めるブッダを目の当たりにして魂を清める思いをしているのだろうか。

「陽関」という関所が敦煌の街の西側にある。ここからは西は唐の勢力外となり西域という外国領域へ出ることになる。漢人にとってここは外国への出口、西域へ旅立つ家族や友人たちと別れを惜しんだ場所でもあった。「陽関」は、王維の唐詩「送元二使安西」でも有名である。この詩は、友人の西域派遣に際し、王維が友人元二を見送る際に綴ったとされている。最後の行が有名で、「西出陽関無故人(陽関から西へ出れば、もう知る人も無いんだから)」と言い、酒を飲み交わした、と伝えられている。

ラビアは今、関所の城壁によじ登って砂漠地平線に沈みゆく巨大な夕陽を眺めている。あの夕陽の向こうは私の生まれ育ったウィグル。裕福な商家に生まれ育ち、愛情こそあまり濃くはなかったが機敏な夫を伴侶とし順風満帆に思えた生活であった。それが一夜にしてあの宮廷の内乱で灰塵に帰した。しかし「塞翁が馬」とは私の運命のことだろうか。皇帝に見いだされ、今はこうして遥か遠く敦煌の城壁で故郷の方角を眺めている。あの真紅の西の空は血に染まったトルファン、そして明日の朝、東の空から上る青い太陽は私の父の祖国、そう「日の出ずる国」日本なのだわ。そこで私は皇帝陛下から命ぜられた諜報活動を秘かに行うことになる。もちろん事前にこれまで多くの財と人力で収集した中央政権を取巻く情報は入手してある。でも入手してから10年以上になるし、政府関係者もだいぶ変わっただろうから最新情報を得ておくようにという皇帝陛下のご命令。もちろん諜報活動なんてやったこともないし、危険が伴うことくらい私にも察しがつく。でもこの仕事、皇帝陛下の命令でなくてもやってみたいという大胆な自分がいる。数か国語を自由に操り、飛んでくる無数の矢は巧みに身をかわしてみせる。そしてここ敦煌に来るまで気が付かなかった自分、頭の回転の良さや美貌で男たちを魅了することがこれほど容易なものなのか。使えるものはなんでも使ってやる。武者震いが止まらない。一度はトルファンで死に損なったこの体、すべてを使い果たして5000キロ道中で斃れても悔いはない。首尾よくトルファンに凱旋できた暁には….ラビアの野心は平城京までちょうど半分の距離まで来たこの地で、膨らむばかりであった。

陽はもうとっぷりと暮れている。ラビアは街の大通りの夜店を覗きながら軽い足取りで歩いていた。さすがに東西交易の要所である敦煌、家畜類、工芸品や衣類は言うに及ばず、唐では珍しい新鮮な野菜や果物も並んでいた。その中でラビアの目を引くものがあった。「ハミクワだわ!」ラビアは思わず声を上げた。これは自分の故郷ウィグル特産のオレンジ色のメロンである。こんなところまで運ばれてきたのかと思うと、ラビアは嬉しくなって露店の主に声をかけた。

「おや、あんた、もしかしたら日本人かね?ちょいと日本人の面立ちもしているようだが」

日本語で話しかけられ、ラビアは興奮して答えた。

「私はトルファンで生まれたウィグル女。でも父さんが日本人なのよ」

「へぇ、お父さんの名前は?」

「大伴武家、オオトモノタケイエっていうの。でもこの前の内乱の巻き添えを食らって死んでしまったの。夫も一緒にね」

露店の主はしばらく考え込んでいたが、ハタっと膝に手を打った。

「あぁ、オオトモノタケイエなら知っているよ。トルファンでディルムラット家の婿養子に迎えられた日本人だろ。ワシもその頃は陶磁器を扱っていてな、下取りなんかタケイエから請け負ったもんだ。あんた、タケイエの娘さんかい。驚いたなぁ。あの内乱のことは知っていたが、まさかタケイエまで殺されたとは気の毒なことじゃ」

ラビアは飛び上がって喜んだ。まるで自分の父親にでも最果ての地で奇跡の再会でもできたかのように、主に抱きついて言った。

「私ね、これから日本に行くのよ、詳しくは言えないけれど、ウィグルのお使いみたいなもんでね。それよりはやくハミクワをひとつ丸ごとちょうだいよ。あぁ、なつかしいわね、このオレンジ色、それにものすごく甘いわね。」

主はしばらくラビアがうまそうにハミクワを食んでいる姿を見ていたが、やがて言った。

「アンタ、若いしベッピンだね。そんな女が一人で夜道をフラフラしていちゃいけないな。」

「あはは、ありがとう、おじさん。でもね、アタシに刃向かえる男なんか誰もいないのさ。なんたって宮中護衛隊がいつでもアタシを守ってくれている、この前もアタシにちょっかい出そうとしたキルギス男がカタワにされていたわ。それじゃ、どうもありがとう、また帰りに必ず寄るからね!」

主の不安そうな目を背にして、人ごみの中にラビアは小鳥のように消えていった。

三日月も東の空に昇り始めたころ、ラビアは隊商が陣営を敷く王泉河の支流に向かった。

日頃から団長のトホティからはやかましいほどに日中に陣営に戻るように言われていたが、今日だけは大分帰還が遅れてしまった。今日は朝から遠足だったんだし、少しくらいは大目に見てもらおうと、小走りに雑木林の小道に入ったところで突然後ろから大男に襲われ倒された。ラビアは声を上げようとしたが、布きれで口は押えられ呼吸すら苦しい。それに男は一人ではなく他に二人もいた。あっという間にラビアに衣服は破られ、大男が彼女の柔らかなカラダに覆いかぶさった。ラビアは目を剥いて男の顔を下から睨んだが、男は己の欲望を満たすために荒い息をラビアに吹きかけている。その次にも、そしてその次にも同じように男たちに汚辱された。もうラビアの意識は遠のいている。思いを遂げた男たちはやがて立ち上がり唾をラビアに吐きかけて、侮蔑の声を上げ大笑いをしながら去って行った。

ラビアは横たわったまま動けなかった。なぜ私がこんなヒドイ目に会わなければならないのか。私が何をしたというのか。これまで旅路でも皆のために役立ってきたではないか。なぜ、なぜ…東の月を見ながら大粒の涙を流した。

やっとのことで陣営に帰ると、ただならぬラビアの姿に皆が驚き、まずは衣服を与え、熱い茶を飲ませた。トホティは事情を聞く前から察した。

「トホティ団長、あいつらを、あいつらを切り刻んで殺してやってくさい。私は三人の男たちに凌辱され、最後は唾まで顔に吐かれました。どうぞ殺して復讐してやってください」

トホティは黙って聞いていたが、やがて

「ラビアよ、お前はこの使節団から去れ。ワシの言うことに背いて夜道をウロウロするからこういうことになるのだ。この前、お前を襲おうとして我々がカタワにしたキルギス男がいたが、あれもシルクロードのオキテを守らないからカタワにした。同様に女が夜道を歩くのもオキテ破りじゃ。今夜の強姦男たちとお前とは同罪なのじゃ。さぁ、路銀は渡すからまっすぐトルファンに帰れ。皇帝陛下がワシにそれで逆鱗するならそれでもかまわぬ」

隊商一同とラビアは息を呑んだ。トホティは、明朝になったら一致団結して犯人を捜しあて報復するよう命令が下るものとばかり信じていた。ところがその反対にラビアに帰国を命じるとは。さらに続けてトホティは言った。

「よいか、5000キロの旅路を甘く見てはならぬ。少し頭が良いからと言ってお前は図に乗っておったな。これから性根を入れ替えて我らについて来たいならばそれでも構わぬ」

ラビアは団長の言葉に一言もなかった。今夜の事件は天が傲慢な自分に下した鉄拳。それにやっと気が付いた。ラビアは静かに言った。

「団長、ついて行きます」

トホティは無言で自分のテントへ戻って行った(続く)

第四話 嵐

使節団一行は唐の都・長安、そして洛陽へと東進し、ついに明州に到着した。ここは唐代から日本、新羅、東南アジアの船が往来した港町である。町の至る所に建立された寺院には世界各国から派遣された仏僧たちが仏教を学び、また仏典の翻訳に日夜励んでいた。日本も海外情勢や中国の先進的な技術や仏教の経典等の収集が目的とし、遣唐使を送っていた時代である。因みにこの時代、唐の高僧「鑑真」は日本への仏教布教を念じて数回の渡航を試みるも、悪天候や難破に見舞われ想像を絶する苦難を経て日本に上陸している。鑑真はこの苦難が祟って失明したと伝えられている。

ウィグルという草原国家に生まれ育ったラビアではあったが、目の前に広がる大海原は草原の緑色が青色に変わったかのような親しみを覚えた。波のうねりも草原の風を思い浮かべた。波止場にはこれから日本へ向かう輸送船が三隻停泊している。このうちの一隻がウィグル使節団用にあてがわれている。唐の時代になると東アジアに貿易拠点としてこの明州は大いに栄え、港には常に数隻の船が出入りしていた。しかし航海技術は未熟であり、その航行は天候に大きく左右されるのが実態であった。運悪く嵐に遭遇し、海底に沈んでいった船も数限りなくあったし、また海賊船に襲われて身ぐるみはがれる船なども珍しくはなかった。日本の大津浦(博多)までおよそ800キロの海の旅、高値で屈強の傭兵団を乗船させ、かつ最新技術を身につけ経験豊富な航海士を配置した。ウィグルの国威にかけたこの使節団、何が何でも平城京にたどり着き天皇に謁見しなければならない。

海は凪ぎ、空が青く透き通った3月の朝、遂に使節団を乗せた帆船が明州を出港した。ここまでの長い陸路を一緒に過ごした駱駝たちとの別れでもあった。船長は唐人の李党閣、日本との航路だけでなく遠くインドまで航海した経験を持つベテランである。海賊や難破を何度も経験しているこの男は肝が据わっている。航海士はペルシア人のウマル・ラザトである。この男も当時最先端であるイスラム航海術のみならず、天文学にも秀でており、天と海の動きをまるで自分の手でころがす男と言われていた。この二人を雇い入れるだけでも相当の出費であったが、さらに海賊に備えての傭兵団である。皇帝の決意のほどがわかる。ここまで備えていれば盤石だと使節団の誰もが信じた。静かな波を打つ海を見つめながら、もう皆の心は平城京にあったのだ。

出港してから五日が経過した。このまま順調に進めばあと三日もあれば九州の大津浦に到着できるだろうと自信に満ちたウマルの声が皆を励ました。各自、運んで来た品々を点検が始まっている。ここで平城京という新しい都で拠点を築き、シルクロードの終着点で利益を確保したいという男たちの血が騒いだ。平城京遷都はこれまで低迷していた商売を一発逆転できるチャンスだと息巻いている商人もいる。もちろん同行している役人たちはそこで得られる利益の半分はトルファンの国庫に確実に収めさせるため、目を光らせながら船中の商人たちを監視している。余談だが、当時のウィグルの税制は損金算入が認められず、売上に対して課税するシステムになっていた。したがって商人たちは出費をできるだけ少なくすることに腐心し、役人はとにかく商品を高値で売りさばくことを奨励していた。

翌日、春先だというのに蒸し暑い風が南方から吹き荒れていた。船長と航海士は朝から何やらアラビア語と唐語で話をしている。どうやら天候不順を憂いている模様で、航海士のウマルは航海図を持ち出してしきりに何か主張している。船長の李は腕組みをしたまま天井を向いたままだ。ラビアは聞き耳をたてていたが、ウマルは安全のためここで南風を避けていったん西へ航路を取り、唐の沿岸まで避難すべきであると主張しているらしい。船長も航海の安全が最優先であることは承知しているものの、折角ここまで順調に航路を辿りながら、最後の最後で避難するのは経済的な損失も無視できない。ウマルの言うことは尤もだが、即断できないでいる。

船長と航海士は何度も甲板に出て風を見ては航海図を眺め、何度も何度も議論を重ねた。進むべきか、退避すべきか、最終判断は船長に委ねられている。そして最後に船長は、

「このまま北北東へ進路を取れ」

という命令を下した。

しばらくして風はおさまり、また昨日までのような凪いだ海となり船長も航海士も安堵していたが、やがてまた南からあのイヤな突風が吹きはじめた。しかも前よりもっと激しい勢いである。

「帆を下ろせ。そして積荷に縄をかけろ!」

緊張した船長の声に団員はすぐに各自で用意してあった縄でそれぞれの品を海になぎ飛ばされないように柱や扉にくくりつけた。

あっという間に空は灰色の厚い雲に覆われたかと思うと、狂ったような南風が船を襲った。春の台風だ。注意はしていたものの、逃げ切れるだろうと船長が判断していたものが裏目に出た。船は荒波を浮き沈みする木の葉のように翻弄された。船長も航海士もこれほどに凄まじい台風に遭遇したことはなかった。こうなれば船の操縦は不可能、ひたすら台風が過ぎ去るのを待つしかない。そしてその間、船が沈没しないことを祈願するしかないのだ。

船中では皆アラーに向かってご加護を祈っている。船中のどこかにしがみついていなければ、いつ海中へ自分自身が投げ飛ばされるかわからない。ラビアも必死に船内の手すりにしがみつきながら今は亡き祖父、父、そして夫に台風の過ぎ去ることをひたすら祈った。自分はまだ夢の平城京にたどり着いていない。死ぬのは怖くはないが、せめて平城京を見てから死にたい。そんな執念のような気持を抱くのだった。ラビアは何度も殴りかかるような海水を浴びながらそれでもやはり死を覚悟した。

それからどれくらいの時間が経っただろうか、急に海が静かになった。上空には青空さえ見えるのだが、その周辺はあのドス黒い雲に覆われている。航海士のウマルが叫んだ。

「よし、うまいぞ!台風のど真ん中、台風の目に船は入ったようだ。この目の中を追って進めば、いずれは台風は温帯低気圧となって消滅する」

船長も同意見であった。

「ウマル、この目の中をずっと追えるか?お前の指揮ひとつでこの船の運命は決まる。頼んだぞ!」

ウマルは慎重な上にも慎重に風の動きを読み帆の角度を変えさせた。実に見事に船は静かな海を滑るように進んでいった。一歩間違えればあの暴風の中に巻き込まれる。乗員すべてが固唾をのんで帆の動きを見ていた。やがてあの暴風も東の方へ抜けてゆくのがわかった。助かった!乗員は皆、誰ともなく抱き合ってその喜びを分かち合った。

嵐が去ると、商人たちは自分の商品の点検を再び始めた。海水でダメになった絹や衣装などもあるにはあったが、思いのほか損害は少なかったことに一様に胸をなで下ろした。しかし商品どころか自分の命すら危うかったことを思えば、と皆はおおらかな気持ちになっていた。誰もがニコニコしていた。

「ウマル、最初に間違った進路を命じたのはオレだ。たまたまお前の航海術で危機を脱したが、すまなかった」

「いや、船長というのはカネと船員の生命を両天秤にかけなければならぬ任務をいつでも負わされている。今回はお前の判断が裏目に出ただけさ。オレは航海士という立場でしか物は言わないからな」

船長の李と航海士のウマルは目立たないように抱擁した。命ギリギリのところで生きてきた男たちだけが味わう信頼感が二人に漂っていた。

明州を出港してからちょうど10日後に、船は日本列島の島影を見始めた。船は鏡のように静かな玄界灘を抜け、遂に目的地である九州の大津浦に到着したのである。日本の朝廷はウィグルの使節団が到着したとの知らせを受けると、すぐに使いの者を大津浦にまで派遣し、長旅の労をねぎらった。朝廷の筆頭高官の名を藤原岳之(ふじわらのたけゆき)と言う。

「遠路はるばるわが国までお越しいただき感謝に耐えません。わが朝廷の元明天皇も一日千秋の思いで貴団の到着を昨年よりお待ち申し上げておりました。都にお着きになればまた天皇より直接皆様にご挨拶もあろうかとは思いますが、まずはわれわれ使者よりご挨拶申し上げます」

こうしてすぐさま都より高官の使者を送ってくることを見ても、朝廷がウィグルを重く見ていることがわかる。団長のトホティもラビアを通訳にして

「痛み入ります。われらウィグル皇帝の命を受けて5000キロの旅を果たした甲斐があるというものです。皇帝の言葉はここにある親書にも認めております。これより皆様のご案内で新都である平城京に入れることはわが使節団の至上の喜びでござります」

藤原はラビアの日本語に驚いた。普通の日本人と変わらぬイントネーション、抑揚、滑舌などは日本人以上にはっきりしている。この女、日本人の血も混ざっているようだが、どこで日本語をこれほどまでに修得したのだろう。こんな女は見たことが無い。この藤原という朝廷の高官とラビアは後に数奇な運命に見舞われることなど、初めて会ったこの時は知る由もなかった。

使節団は到着後しばらく大津浦で休息し、そののち藤原らの案内で山陽道を辿りながら馬車、牛車、それに人足らが担ぐ籠に乗って平城京を目指した。西域の果てから来たウィグル人にとって日本の風物や自然は好奇心に満ちたものばかりである。日本には神道という宗教があり、あちらこちらに神社というものがあるのが珍しい。また多神教の日本では自然のあらゆる事象を神として崇めることも一神教の彼らにとっては不思議なことだった。日本人にとっても同様にウィグル人は不思議な存在であった。目鼻立ちもクッキリしていて、まるで神事で使うお面のようだ。衣服も赤、緑、青、黄色など原色系のものが多いうえ、なにやら首や腕にジャラジャラと金属製の飾り物をつけている。

宿泊所では噂を聞きつけ誰もがウィグル人を見物に来た。敵意などはなく食べ物などを差し入れに来るだけなのだが、言ってみれば怖いもの見たさの好奇心だったのだろう。しかしすぐに両民族は和気あいあいとはしゃぎあう。歌い踊り出す者たちもいた。そこでラビアの出番である。ここでも日本人は皆、ラビアの日本語に驚嘆する。ウィグルの顔立ちをしながら日本語を流暢に話すラビアは魔法使いのように見えたであろう。

藤原はこの様子を遠くから眺めながら、ラビアの能力を素早く計算した。この女は使節団の中で相当に信頼されているようだ。もしかしたら平城京の新政権で使えるのではないかと(続く)。

第五話 平城京

ウィグル使節団は平城京をめざし門司を渡ったのち山陽道を東へと向かった。

この山陽道は、都と各地方をむすぶ交通路が整備された主要な7本の官道「七道」の一つである。朝鮮半島や中国へ向かう旅人はこの山陽道を使って大津浦(博多)まで辿ることになる。使節団は街道各地で歓待を受け、まるで故郷に錦を飾るかのような錯覚を覚えた。もっとも街道の宿場町にしてみれば路銀を落としてくれる旅人ならば、誰でも歓迎なのだから何も彼らを特別に歓待したわけではない。しかし一方で使節団にとってみれば過酷なシルクロードに比して日本の街道は自然環境や治安の面で格段に穏やかであり、彼らだけ特別に歓待されているかのような錯覚を覚えるのである。

桜が沿道に咲き始めた4月初旬、使節団は平城京の南端である羅城門の前で歩みを終えた。昨年の秋にトルファンを出発し、この平城京を目指して使節団は日本海で嵐にも見舞われながらもようやく目的地に到達することができた。藤原岳之を先頭にウィグルの官吏数名、そして隊商が後に従う形で門をくぐり、6キロ北の朱雀門に向かって整然と行進した。商人たちも新都の大通りではさすがに背筋を伸ばし、外国使節団の一員として恥ずかしくないようにといった心持で歩を進めた。トルファンから持ち込んだ品々は朝廷の用意した倉の中に厳重に収められている。ここまで手厚く朝廷から扱われると、商人たちも利害を離れてウィグルと日本の友好関係に貢献したいと自然に思ってくるから面白いものだ。いや、藤原はこうして徐々にウィグル商人の心を掌握しようとしているのか、と聡明なラビアは思った。先頭を歩く藤原は常に慇懃な態度で使節団に接する。まだ藤原と話を直接したことはないが、その言動や振る舞い、そして何気ないこうした計らいから有能かつ底知れず不気味な官吏のようにラビアの目に映った。

朱雀門の前まで来ると、藤原は使節団を待たせ自分一人で門をくぐって行った。ここにはあの天子様、日本の女帝がおられると誰もが聞いている。いくら使節団の一員とはいえ自分たち商人までお目通りが叶うものだろうか?と彼らは訝しがっている。おそらく団長以下、随行した数名のウィグルの役人だけに謁見が許されることになろうと団長のトホティも漠然と想像していた。

朱雀門の前はウィグル人が初めて目にする桜が満開であった。中央アジアでこういった淡い色の花はあまり目にしない。中央アジアの高原ではこの時期は赤いポピーが一斉に咲き始めるが、薄桃色の花びらが青空を舞う風情に故郷を忘れていた。碁盤の目のように整った街に降り注ぐ柔らかな陽と淡い花びら、大和と呼ばれる美しい国にやって来たという実感が初めて使節団全員の心に沁み渡った。ラビアもこの美しい情景に目を見張りながらも、なかなか藤原が帰ってこないことに気づき、もしかしたらこれも接待の一つじゃないかしら、と思った。いつのまにか赤い毛氈を敷いた低い長椅子がズラッと並んでいる。皆は思い思いに配られた茶を飲みながら桜吹雪を楽しんでいる。それに先ほどから朱雀門に人っ子一人見えない。ちょっとヘンだわね、と彼女はクスっと笑った。もちろん接待されて悪い気はしないけれど、これほどまでに配慮してくれる大和民族を相手に、諜報という仕事に着手しなければならないというのも少し気が重い。できるならいつまでもこの桜吹雪を眺めていたい、そして遠い昔み可愛がってくれた日本人の父のことに思いを馳せていたいなどと珍しく感傷的な気持ちになっていた。

一辰刻(二時間)経ってようやく藤原は宮中から朱雀門まで戻ってきた。

「皆様、長らくお待たせして申し訳ございませんでした。ようやく先ほど天子にお目にかかり、皆様のご到着を伝え申したところです。明後日、遷都式典が宮中でございますが、明日の卯一刻(午前5時)にお会いしたいとの意向でございます」

団長のトホティが応じた。

「天子様にお目にかかれるとは至福の喜びでございます。ところで拝謁には我々のうち誰が参ればよろしいでしょうか。団長、官吏4名の5名で当方は準備しておりまする」

藤原は声を少し上げて言った。

「天子は使節団すべての皆様にお目にかかりたいと仰せでございます。如何か?」

トホティだけでなく、それを耳にした団員はどよめいた。まさか202名すべてにお目通りが叶うなど想像していなかった。あちらこちらでヒソヒソ声が聞こえてくる。

「おい、ラビアの聞き間違いじゃないか?オレたちみたいなヤクザ者でも会ってくれるのかい。おったまげたなあ、この国の天子様はどういうお人なんだろうか」

通訳のラビアの声は続いた。

「天子様は何百人であろうとはるばる5000キロの命がけの旅を経てこの国にいらした方に会わずして何のための天子だ、と仰せです。ご推測のとおり今回の遷都に合せて唐、新羅、突厥(とっけつ)、キルギス、吐蕃、などの主な国々からも使節団が到着しております。天子はそのすべての皆様にお会いすると仰せです。明朝ここ朱雀門でお待ちください。謁見の大極殿までご案内申し上げます」

トホティは少し心配顔で言った。

「しかし我らは総勢202名です。全員が一同にお目にかかれるものでしょうや」

「ご心配には及びません。天皇謁見の間、大極殿は500名の者を収容できます」

ウィグルの宮殿も荘厳に造られているが、謁見の間の収容能力はせいぜい100名程度であろう。この門の中にはどれほどの巨大な宮殿がそびえているのだろうか。ラビアは通訳をしながらもまだ見ぬ大極殿に威圧されるような息苦しさを感じた。

明日の早朝、再びこの門の下で藤原と会うことを約し、使節団は朱雀大路を往路とは反対に南に下り宿に向かっていた。使節団の心は弾んでいる。トホティや官吏は、天皇との謁見を約したことに安堵していた。もちろんこれはトルファン出発前からの両国の約束ではあったが、こうして実際に遠路はるばる平城京にたどり着き、目の前で日本の高官から言質を得たことで大きな安心感を覚えている。一方随行した商人たちも、まさかお目通りがかなうなどと思ってもいなかった女帝に明日会えるという望外の喜びに浸っていた。また、女帝に会えたことをいかに商売に役立てるかをそれぞれの胸の内で算段していた。謁見の記録を記し、少し脚色して書き物に残しておけば、意外と平城京の客たちの信頼を得ることができるかもしれない、などと素早く頭を回転させるウィグル商人たちであった。

遷都したこの当時、平城京にはおよそ10万人の人々が暮らしており、そのうち7千人が役人たちであった。西暦701年大宝律令が発令され、唐を模した律令制はその骨格が作られ、それに伴い役人たちの官位も細かく決められた。下級役人は夜明けとともに執務を行う宮中の朝堂院に出勤し、太陽が昇る頃には仕事を始めていた。ウィグル使節団の謁見が午前5時というのも、現代から見ればかなり早い時間だが、当時としてみれば普通の時間帯であったのだ。因みに役人たちの家は高位の者ほど宮中に近く、平城京のはずれに住んでいた下級役人は毎日4~5kmの距離を歩いて出勤している。政務は原則として午前中に終わったが、翌午前中には朝堂院で会議があるので、それに必要な書類を作成するために下級役人は結局午後も仕事をしていた。藤原は宮内省の正三位という高い官位についている。中国から伝わり、日本でも実施された科挙試験を上位で合格したことによることが大きい。

庶民の家は、100坪前後の土地に建物一棟と井戸一つが標準であり、敷地内には畑があり、野菜などが作られていた。また、庶民の食事は・玄米・汁物・ヒジキの醤煮・塩という質素なものであった。またこの時代は和同開珎が発行されているが、庶民にとっては使い方もわからず一向に普及しなかった。そもそもこの和同開珎の発行の目的が平城京造営事業のための莫大な労働力の確保であり、人夫一日の労賃は一文とされていた。役夫として雇われた人々は、労賃をもらう以外に収入はなかった。租税として労役についた人は役所から月ごとに米と塩を支給されるだけで、他の生活費や往復の旅費は故郷からの仕送りに頼らざるを得なかった。それゆえ有償の労働者ですら逃亡が相次ぎ、役を終えて帰郷する者も途中で食糧が尽き、野垂れ死にする人々が続出した。こういう強制労働や犠牲のうえに、華麗な平城京が成り立っていると言ってよい。

さらに農民の生活は悲惨で、ボロをまとい食べるものもなく、堅く冷たい地面にワラのみを敷いた家に住む農民のもとに、祖、庸、調などの税を非情な役人が税を取り立てに来た。有名な山上憶良(やまのうえの おくら)のよんだ貧窮問答歌(ひんきゅう もんどうか)には、このころの農民の苦しい生活のさまが歌われている。

世の中を 憂しとやさしと 思えども 飛び立ちかねつ とりにしあらねば

(世の中を、つらくて身もやせるほどだと思っても、鳥では無いから、飛び立つこともできない。)

人並みに田畑の仕事で働いているのに、服はボロボロなのを着ていて、家はつぶれて曲がっているようで、地面にはワラを直接に敷いている。父母は私のマクラのほうで嘆き悲しみ、妻子は私の足のほうで嘆き悲しんでいる。かまどには煙も立てられず、こしき(米の蒸し器)にはクモが巣を張り、飯をたくことも忘れてしまったというのに、それでもムチを持った里長(さとおさ)が税を取り立てようとする声が、寝屋まで聞こえる。こんなにも、つらい事なのか、世の中に生きることは。

こうして一見華やかな新都ではあったが、その造成には多大な庶民の犠牲があったことなどウィグル使節団の知るところではなかった。宿に戻った一行であったが、気の早い商人たちは、出店できそうな場所や下請け業者などの物色に街に出た。ラビアも団長や護衛団とともに朱雀大路を中心に街の概要を目で確かめに出た。この新都にたどり着く前に、唐の長安にも立ち寄ったが、規模の違いこそあれこの新都は長安そのままである。碁盤の目のような通りや仏教寺院、瓦屋根の貴族の屋敷、あるいは商家の並びなどは日本にいることを忘れさせてしまうほどだ。右京、左京と主な地域の視察が終わると、団長は皆を左京の唐招提寺近くの茶屋で休ませた。

「ラビア、この平城京というのはわれわれの想像通りの唐ミニチュア版だな。役人まで唐人に見えてくるほどだよ。仏教や中国の周辺国への影響力というのは絶大だな」

「団長、あの藤原氏という官吏をどう見ますか?なにやら油断のならない男に見えますが」

「うむ、気を許してよい役人など世界中におらんわ。ただ藤原氏は宮内省という朝廷の中枢に位置しているし、言動に全く無駄がない男だな。笑った顔など見たこともない無気味な男よ。ラビア、お前が命じられている仕事はあの男が関わってくるだろうが、手ごわい男となりそうだな。気を付けないとお前がミイラ取りのミイラになっちまう。お前はウィグル皇帝の命を受けて国益のために派遣されてきたのだから、よくよくあの男には気を付けろ、よいな、ラビア」

ラビアも同じ印象を藤原に対して持っている。あの慇懃な言動は本心を隠蔽しようという態度の表れである。しかも相当の切れ者であることはウィグルの誰もが認めるところである。この男にまずは近づくことが皇帝の密令の第一歩であることだとトホティも思っている。しかしそれがミイラ取りになる危険を恐れる。彼はこれまでの波乱に富んだ人生で、数えきれないほど仲間たちに裏切られ、また自分も仲間を敵に売ってきた。それだけにトホティは藤原の頭の中が朧げに見えてくるのだ。

5000キロの波乱を越えてきたラビアである。もちろん藤原を警戒する気持ちは同じだが、それでも自分の知力と行動力でウィグル皇帝の密命に応えてみせるとまだ意気込む余裕を持ち合わせていた。しかし藤原は彼らの想像を超える智謀者であったのだ(続)。

第六話 謁見

翌朝の5時、ウィグル使節団は朱雀門の前で整列していた。団長以下202名の団員は花冷えのする早朝にそれぞれ緊張した面持ちでじっと開門を待っている。現在吐蕃使節団が謁見中だと聞いていたが、長引いているのだろうか開門とならない。吐蕃と言えば昨年の秋にウィグル皇帝を襲うクーデターの黒幕となった宿敵ある。企ては失敗に終わったもののラビアの夫や父も彼らに殺された。その吐蕃が何食わぬ顔でウィグルを朱雀門外に待たせて天皇に謁見している。謁見の順番は大国の唐を筆頭に決められるが、ウィグルは吐蕃に劣後している。ウィグルは領土、人口、軍事力で吐蕃には及ばないのが現実であるが、だからこそシルクロード、そして平城京での吐蕃のプレゼンスを最小化し、経済力で吐蕃を抑えておきたいというウィグル皇帝の悲願を使節団全員が共有していた。もちろんラビアも商人の娘として、そしてウィグルを祖国とする女として天皇との謁見を今か今かと足踏みしながら待っていた。

半刻ほどして、通用門から一人の使いが出てきてトホティに言った。

「只今、吐蕃使節団との謁見中ですが、天皇のお話がことのほか長く、なかなか終わりそうもないのです。もう少しお待ちください」

天皇の話が長引くなどということは異例である。吐蕃はどんな手を使って女帝の歓心を得たのか。ウィグルも念には念を入れて皇帝肝いりの献上物をはるばる運び込んできた。吐蕃などチベットを大半の領土とする国にロクな献上物などあるはずがない、とトホティは高をくくっていた。しかしこの長い謁見時間は少しおかしい。いったい中で何が起きているのか気になってしかたがないが、トホティもさすがにそれは使いの者に聞き兼ねた。真後ろで女の声がした。

「お知らせご苦労様でございます。すると余程の献上品を吐蕃はお持ちになったのですねえ。よろしかったらそれは何だか教えて頂けませんか」

トホティは驚いて振り返ると、ラビアがしゃあしゃあと使いの者に流暢な日本語で訊ねていた。その顔には遠慮や恐縮という表情はまるで表れていない。使いの者はそれを聞いて苦笑いした。

「いやはや、日本語がお上手でいらっしゃいますね。私はその質問にはお答えできませんが、われらが元明天皇は気さくな天子であらせられますので、天子に直接お訊ねください。意外とサラッと国家機密を漏らされるかもしれませんよ」

ラビアの意表を突く質問に使いの者もおどけてみせた。長時間にわたるウィグル使節団の緊張はラビアの一言で解けた。この女、何をしでかすかわからないが、異国の地でも人の心に踏み込む天性の力が備わっているらしい。

それから一刻ののち、ようやく朱雀門は開門となった。今度はあの藤原に迎えられウィグル使節団は一糸乱れぬ隊列を組み大極殿へと向かった。どの団員も口を固くつぐみ、献上品は籠の中に収められ数人の若者たちによってかつがれながら大切に運ばれた。甲子園球場20個分以上の広大な宮中を行進し、一行はようやく天皇のおわす謁見の間の入り口に立った。藤原の指示に従い、トホティを先頭にゆっくりと殿内へと団員は進んだ。彼らの緊張は最高潮に達している。無理もないことである。この瞬間のためにはるばる海難にも遭いながらトルファンからやって来たのだから。そしてまだ見ぬ女帝の尊顔は、そして献上品をお気に召して頂けるか… 団員の思いは皆同じであった。しかしラビアだけは少し違うことを考えていた。女帝を饒舌にさせたという吐蕃の貢物とは何か?われわれの貢物とは違うものか。一兵卒のラビアが女帝に質問できるはずがないことくらいはラビアも心得ている。しかしひどく気になる。

202名のウィグル人は元明天皇の御前に進みより、全員ひれ伏した。斜め右に立つ宮内庁長官がまず日本訪問に対するねぎらいの言葉をかけ、献上品を官吏たちに点検させた上で御簾の向こうの奥に運ばせた。やがて御簾は上げられ女帝の高い声が大極殿に響いた。

「ウィグルの都トルファンからこの平城京まで長い苦難な旅路であったと思います。幸いな事に、202名全員の皆様がご到着されたことを、わが国の民に代わってお慶び申し上げます。」

トホティは何百回となく道中練習した答礼を行った。

「天子様の身に余る有難きお言葉、われわれも感に堪えぬ思いでございます。貴国とわが国との友好の印として、この遷都記念行事に参加できることは永遠の友情を後世に物語るものとなりましょう。わがウィグル皇帝も同じ思いでございます」

トホティはここぞとばかり皇帝の親書を平伏しながら差し出した。それを藤原は恭しく受け取り言った。

「恐れ入りまする。のちほど天皇に」

ここで元明天皇が少し表情を緩めて言った。

「先ほどから通訳をしているその美しい女性、ウィグルのお方か?上手に日本語を話しますね。名は何と言いますか?」

最初から耳を疾風のように研ぎ澄ましていたラビアの戦闘態勢は3秒で整った。このチャンスを逃してはならない、この女帝の言葉、イチかバチかで弾き返した。

「はい、ラビアと申します。ご賢察の通り私の半分は日本人の血が流れています。紅一点、トルファンから吐蕃にも負けず劣らずの献上品をお持ちしました」

トホティの顔から血の気が引いた。なんという不規則発言、ここで天皇や宮内省の不興を買えば今までの苦労は水泡に帰すではないか。ところが元明天皇はそれを聞いて天井に響くくらい大笑いをした。藤原も女帝がこんな大笑いをするのを初めて聞いた。

「ラビアさん。あなたは相当に機転の利く人ですね。その通りです。先ほどはその貢物の話で時間を費やしてしまったのです。そうですね、折角ですから特別に吐蕃の持ち込んだ貢物をウィグルの皆様にもご覧にいれて差し上げます。でも他国には内緒にしておいてくださいね」

元明天皇はすこぶる上機嫌である。いつもは堅苦しい問答に明け暮れる孤独な権力者として、こういう不規則な発言が思いのほか心地好く響いたのだろう。こういう機敏を一瞬に見抜くラビアはある種の天才であるかもしれない。

トホティや使節団員は驚いた。まさか他国の貢物、しかも敵国と言ってよい吐蕃の貢物を見られるなどと思ってもいなかった。官吏の一人が別室から布にかぶせた上半身くらいの物を運んできて、皆の前で布を取った。そこに現れた黄金に輝く仏像に一同目を見張った。

元明天皇は厳かに言い始めた。

「わが国も吐蕃も同じ仏教を信仰する国です。この仏像はチベットの首都ラサの仏寺に収められていたもののうち、最も美しいものだということでした。こうしてご覧になればその言葉の真偽は明らかです。日本は仏教の国、私も厚く仏教を信仰しております。そういう話を吐蕃の皆様としていて謁見時間が延びてしまったのです」

トホティは愕然とした。女帝の歓心を買うもの、それは宝石でも首飾りでもなかったのだ。女帝の心を読み切れなかったウィグルの敗北である。吐蕃のごとき蛮族に貢物合戦で負けるとは何たる屈辱だろう。他の団員たちも一様に落胆しかけた。その時、思いも寄らぬ男の言葉が飛び出した。

「天子様、吐蕃の仏像も素晴らしいのですが、ウィグルのラビアも素晴らしいですよ」

絶対に冗談を言わない藤原が、思わぬところで笑いながら女帝に向かって言い放った。

「ほう、なるほど。この女性なら仏像に勝るかもませぬ。しかし残念ながら朝廷への貢物にはなりません。諦めましょうね、おほほ」

「いえ、それはラビア次第でしょう」

藤原の目は笑っていなかった。

あまりにも早い展開にさすがのラビアもついていけない。藤原は本気で言っているのかどうか。それに私はウィグル皇帝から派遣された女、そんな冗談まがいな話に乗れるはずもない。

「藤原様、お世辞とは言えチベット仏像と比較してくださるなど、光栄の至りでございます。その有難きお言葉、しかと胸に秘め祖国で貢献したいと存じます」

「いいえ、日本はあなたの祖国でもあるのですよ」

頭を突然殴られた思いだった。そうか、私は日本人でもあったのだ。これまでの人生はすべてウィグルで培われてきた。言葉ができるとはいえ日本は遠い外国だった。しかしこうしてはるばる平城京に来れば、ウィグルが外国、日本は祖国だと藤原は言っているのかもしれない。もちろん彼の意図はわからない。しかしラビアを朝廷に取り込もうとしている気配を感じる。

さすがにトホティもたまりかねて

「藤原様、和やかな謁見をご準備頂きありがとうございます。ここにいる202名は任務が終われば一人残らずウィグルに帰国致します。それまでの間、このラビアを存分にお使いください。」

元明天皇もさきほどからこのやりとりをジッと見ていたが、最後に

「皆様、本日は誠にご苦労様でした。帰国されたら皇帝陛下によろしくお伝えください」

この言葉が終わると、御簾は下がり女帝は奥の間に消えて行った。使節団は再び大極殿を後にし、朱雀門へと向かった。

ウィグル皇帝の命を受けた天皇謁見であったが無事終えることができ、トホティは肩の荷を下ろす気分である。しかし二つの気がかりな事を残した。一つは献上品で吐蕃に負けたこと、もう一つはラビアをなにやら朝廷に取り込もうとする気配があることである。一つ目はもう終わったことだし、そもそもイスラム国であるウィグルが吐蕃と同じ芸当はできないことだと諦めざるを得ない。しかし二つ目の懸念だけは払拭しなければならない。まかり間違ってラビアを朝廷に略奪されては、皇帝陛下に顔向けができない。よもやラビアが皇帝やわれわれを裏切ることはないとは思うが、あの藤原とかいうヤツが気にかかる。中国最初の帝国である秦を滅亡へ導いた宦官、趙高を思わせる男だ。

ラビアは「日本はお前の祖国でもある」という藤原の言葉を唐招提寺の瓦屋根を眺めながら考えている。トルファンでは父が日本人であったことは認識してはいたが、自分が日本人などと思ったことはなかった。トルファンでは日本語という道具しか知らなかったと言ってもよい。しかし桜吹雪の舞う平城京で、藤原の一言で自分に埋め込まれている遺伝子のようなものが俄かに蠢き始めた気がする。もしそこまでラビアの心を読んで藤原が大胆にも天皇の前でああいう放言をしたのであれば、とてつもない人物である。ラビアは藤原に強い対抗心を覚えた。

いいえ、私はやはりウィグルの女であるべきだ。トルファンに帰還した暁には絶対に皇帝に近づいて見せる。そうだわ、藤原が私を利用するなら、してみるがいい。その代わり私もそれ以上に彼を利用させていただくわ。そのために皇帝陛下は私をはるか平城京まで送り込んだのだから。(続く)

第七話 二つの祖国

謁見のあった翌日、「遷都の儀」が盛大に宮中で行われた。大極殿の正面玉座で元明天皇が各国の使節団を見下ろす中、それぞれの団長は祝辞を述べるのである。殿の前に広がる石造りの広場には総勢1000名を超える使節団が色とりどりに民族衣装を纏い祝意を表した。団員数では唐が圧倒的に多く500名、続いて吐蕃300名、そしてウィグル200名と続いた。通訳として玉座近くまで進んだラビアであったが、女帝は心なしかウィグル使節団に対して始終柔和な表情を見せていたような気がする。特に自分がウィグル語を日本語に変えるたびにラビアに向かって微笑んでいたようなように見えた。しかしさすがのラビアもそれは自惚れだと思い、襟を正して職務を全うすべく緊張した面持ちを保った。昨日の謁見ではたまたま女帝のお気に召す発言をして幸運であったが、これが逆に振れることだってあり得る。綱渡り、一触即発の会話だ。調子に乗って朝廷の不興を買ったらウィグル使節団全員に迷惑がかかる。くれぐれも自戒せねばと言い聞かせた。

その翌日、朝廷宮内省とウィグル官吏たちとの最初の会合があった。話題の中心は交易であるが、シルクロードや周辺国の政治情勢に話が及ぶ。東アジアの中心である唐がこの辺りの情報は詳細に掴んでいるのだが、別チャンネルとして中央アジア諸国の官吏からも多重的に情報を得ておくことが朝廷にとって肝要である。尤もすべての国にこの思いは共通しており、容易に自国の情報は出そうとしない。そして他国の情報をできるだけ多く得ようと画策する諜報員が暗躍する。

両国の最初の会合は唐招提寺の庭園に設けられた僧坊で行われた。朝廷からは藤原を筆頭に宮内省、大蔵省、民部省、兵部省からそれぞれ1名が出席した。ウィグルからはトホティ団長以下ウィグル官吏4名、そして通訳としてラビアが列席した。

僧坊と案内されてはいたものの、実質は貴賓をもてなす迎賓館のような使われ方をされていた。唐招提寺の西側に広がる庭園は大和様式を基調としながらも、ところどころ唐を模した大きな池や登楼が設けられている。石畳には昨夜降った雨でところどころに小さな水たまりが朝陽に輝き、その中で僧坊は黒い岩のように庭を眺望している。中央アジア出身のウィグル使節団は大広間から眺めるこの東洋風の情景に魔法の国を見るようであった。しかし一人ラビアだけは何か昔耳にしたことがある懐かしい唄や、会ったことはないが父の兄だったという叔父らのことが一瞬頭をよぎった。もしかしたら自分の中に潜む過去の記憶がデジャヴューのように甦ってきたのかもしれないと思いながら池で泳ぐ紅白の鯉たちを眺めていた。

「皆様、昨日の遷都の儀はお陰様で無事終えることができ、朝廷一同肩の荷を下ろしたところです。ああいう場はわれわれ役人にとって一番の関所、うまくいって当たり前、大きな不都合があればやがて左遷の憂き目に合うのは必死でござる。まったく因果な商売ですな、お互いに」

昨日までとはうって変わって藤原の話しぶりが打ち解けている。こんな軽口を決して叩く男ではなかった。トホティもこれに応じた。

「いやはや、それはこちらも同じでござる。役人の減点主義は世界各国どこでも同じです。これでは思い切った仕事をしようという気風が生まれにくくなってしまう。困ったものですな」

「さて、ここにおられる皆様はここの僧坊にて今日からお過ごしください。部屋もそれぞれご用意してござります。また労役係も控えておりまするゆえ、何かご不便がござりましたら何なりとお申し付けください。食事はやはりウィグル料理のほうがよろしいかと察し、別途用意させております。」

至れり尽くせりの接待である。特にこの国では手に入りにくい羊肉や玉ねぎなど中央アジアの食材まで用意しているらしい。

「ご配慮のほど、痛み入ります。それではお言葉の従い滞在させて頂きますが、いつまでも甘えるわけにもいきませんので、会合の終了日である2日後にはお暇申し上げます。街には使節団の者たちが野宿同然の滞在をしておりますゆえ。今回は世界から1000名もの使節団が一気に来朝したので宿は一杯なのです」

「そう堅いことを申されては困りますな。皆様はお好きなだけここでお過ごしいただきたいのです。他の使節団員の皆様の宿の手配ならばお任せください。手狭ですが民家を使うこともできますので」

藤原は民部省の役人に目配せをした。朝廷役人はウィグルの官吏に片言のウィグル語で何か質問していたが、やがて筆でなにやら帳面に書き込んだ。

藤原はひと息ついたところで使節団に向かってにこやかに話し始めた。

「トルファンからここ平城京まで5000キロ、その旅は苦難に満ちていたことは島国のわれわれとて想像はつきまする。その艱難をいかに乗り越えて来られたか、どうかここに控えております朝廷の者どもに聞かせてやってはくれますまいか。その艱難の旅物語は日本からウィグルに旅するわが同胞にとっても貴重な教訓になろうかと思量されますゆえ。」

政府間会合の冒頭発言としては妥当であろう。トホティもこの質問は想定していたのでラビアと原稿を作成していたのだ。トホティはトルファン出発時のウィグル皇帝の様子や、シルクロードでの話、そして玄界灘付近で台風に遭遇し九死に一生を得た話などをできるだけ正確に話した。朝廷の役人たちは用意していた筆を走らせトホティの旅行記を記録した。トホティの話は唐より西に位置する中央アジア諸国の動向や商い事情のアップデート版なので、千金の価値がある。逆にトホティにしてみれば命がけで得た情報を与える代わりに、朝廷の情報も漏らしてもらわなければならない。これぞまさにギブアンドテイクだ。

藤原は感無量の表情を作って答えた。

「これまでもいろいろな話を外国の使節団から伺いましたが、ウィグル御一行も勝るとも劣らぬ困難を乗り越えられてきましたのですね。お聞かせいただいた話は必ずやわが天子にもお伝えします。またわが国も商人が貴国を訪れる時にもきっと役に立つはずです。

ところで、立ち入った話で恐縮ですが、ここにいらっしゃるラビアさんに危険はなかったでしょうか。シルクロードは荒くれ者も多いと聞いておりますので」

トホティはラビアの顔を見て、「言わぬでも良い」と表情で伝えたが、ラビアは

「はい、敦煌の雑木林で三人の大男に輪姦されました」

と堂々と答えた。トホティは目を伏せて諦めの表情、この女は何か突発的なことに反応するクセがある。吉と出ればよいが、今日は凶とでるような予感がする。

藤原は顔色一つ変えずラビアの詳細な状況説明を聞いている。民部省の男はそれを一言も漏らすまいとして記録している。

「ラビアさん、敦煌は危ないと我々も聞いておりました。なにせ国際都市なのでどんな悪漢がたむろしているかわかりません。治安もすこぶる悪いと聞いています。特にあなたが犯された大玉河近くの雑木林は、以前にも強姦事件があったと聞いています。そして犯人は捕まえたのですか?」

ラビアはトホティから即座に帰国命令が出たこと、掟を守らなかったラビアは悪漢たちと同罪であると言われた事などを説明した。藤原は初めて畏敬の表情をトホティに向け言った。

「なるほど、それでこそ大使節団の団長が務まるわけです」

そして今度はラビアにも襟を正して言った。

「ラビアさん、私はあなたを尊敬します。女性にとって最も屈辱的な話を我々の前で勇気をもって告白していただいたこと、これを決して無駄には致しません。ありがとうございました。」

藤原はラビアに頭を深々と下げた。これまでは能面のような冷たい顔をした男が初めて見せる人間らしい姿に、ラビアも少しだけ藤原に心を近づけた。

「私はもう女であることを止めました。あの事件でどれだけ自分が自惚れていたか知らされたのです。そして玄界灘の暴風で死に直面しました。こうして生きている私の命はすべて祖国ウィグル、そしてウィグル皇帝のために捧げる覚悟であります」

ラビアも少し感傷的になっていた。振り返ってみればこの長い旅は自分をいろいろな面で成長させてくれた。もしあのままディルムラット家の女主人であったなら、これほどの波乱を経ることはなかっただろう。大勢の召使にかしずかれながら不自由のない暮らしを送っていたに違いない。しかし幸か不幸かあの内乱で家は焼かれ夫は殺害され、女一人放り出されたのを振出しに、遠く平城京にまで辿りついた。運命と言ってしまえばそれまでだが、父の祖国でもある日本に来たのも何か因縁じみている。

初日の会合が終わった。5名のウィグル人たちは僧坊の各部屋に案内された。ラビアも同じく賓客扱いで、東側の部屋に通された。女一人寝起きするには十分な広さ、そして世話係として一人の老女をあてがわれた。衣類はすでに籐製五段の箱にそれぞれ詰まっており、それに着替えてみるとまるで自分が日本人であるかのような気分になった。木製の机の上には胴を磨いた手鏡が置いてあった。ペルシャから伝わった技術でこの国でも鏡を作っているらしい。和装の自分を映すと、驚くほど美しい女がいた。こんな華やかな気分になったのは本当に久しぶりだわ、とラビアはほくそ笑んだ。

間もなく、老女がやって来て「藤原様が僧坊の広間でお待ちです」と伝えられた。ラビアは一瞬はっと構えた。今朝からどうも藤原の様子がおかしい。おかしいと言うより、何か無気味なほど柔和で紳士だ。この和服や手鏡もラビアの気を引くために藤原が指示したのではないかと疑いたくなる。ラビアは自分に言い聞かせた。「さぁ、気を引き締めるのよ。藤原は敦煌の悪漢より恐ろしいヤツかもしれないわ」

広間にそのまま和服で行くと藤原が一人きりで椅子に座っていた。

「ラビアさん、今日はご苦労様でした。毎度のことながらあなたの通訳はすばらしい。残念ながらわが国にはウィグル語が話せる人物がいないのです。それにしてもその和服はよくお似合いですよ」

藤原のペースに逆らうようにラビアは言った。

「藤原様。ご用件は何でございましょう?」

「わはは、そう私のことを妖怪みたいに思わなくてもよいでしょうに。いや、会合が終わったのでこの寺の庭園でもご案内させていただこうかと思いましてね。それで御足労願ったわけですよ」

ラビアの警戒心はまだ解けなかった。藤原の機嫌を取るかのように和装で来てしまったのも悔やまれる。

「そうですか、それはありがとうございます。しかし私は部屋でちょっとやり残した事がありますので、また日を改めてご案内頂ければ幸いでございます」

藤原はラビアの言葉に耳を貸そうともせず出口へ歩み始めていた。ラビアも仕方なく後からついて行った。

「ラビアさん、実は私の母は新羅人なのです。そうです、朝鮮半島の王朝です。母の一族は皇族間の後継者争いで祖国を追われ、ここ日本に亡命してきたのです」

初めて聞く藤原の話にラビアは耳をそばだてた。この男も私と同じく混血だったのか。

「亡命した当初は藤原京で手厚く保護されていて、母も日本人の下級役人と結婚しました。しかしやがて遷都準備のために亡命朝鮮人に対する金銭的な援助は打ち切られてしまって、父の給料だけでは生活が困難になってきたのです。私は科挙に合格して上級官僚になりたいと熱望し、猛勉強しました。そして運よく合格したその年、父は疫病で亡くなりました。」

そんなことがこの人の人生にもあったのかと、ラビアも自分の人生と重ねてみた。いつしか二人は池の縁石で大きな鯉を見つめている。

「私自身は母の祖国である新羅に行ったことはないし、朝鮮語もほとんど知らない。しかし朝鮮の血を引いていることは否定しようがないこと、いわば宿命なのだと思っています。今はこうして日本の朝廷に仕えているが、もし白村江の戦いのように日本と朝鮮で戦争でも起きたら自分はどうするか、などと考えてみるわけです。これは二つの祖国を持つ者だけが抱える宿命だと思いますね。」

ラビアは藤原ほど「二つの祖国」という命題を強くは意識していない。どちらかと言うとウィグル人だと思い込んでいる。しかし平城京に来てからというもの、徐々に半分祖国である日本を意識し始めているのは事実だ。

「藤原様、なかなか難しいお話ですこと。私などにはちょっと考えつかないようなことでございます」

「私にはいつかは新羅のために貢献したいという気持ちがあるのです。しかし今は日本で生活している。機会があれば、そして新羅が私を必要とするならば海を渡ってみたいと思っているのです。不思議ですね、ラビアさん」

ラビアは返答に窮した。こんな心の内を明かすような話を日本庭園でポツポツとされるとは思ってもいなかった。ラビアは藤原の真意を測りかねている。しかし藤原の言葉に策略の響きはない。ラビアは危うく藤原の言葉に引き込まれそうになったが、以前から気になっていたことを聞いてみた。

「でもまさか新羅に奥様やお子様までお連れするわけにはいきませんでしょう」

藤原はそれには答えず、薄く笑みを浮かべるだけである。

答えをはぐらかされたラビアは黙然として池に映る唐招提寺を見つめていた(続く)

第八話 湯殿

思いがけず女帝との謁見に浴したウィグル商人たちは意気軒昂である。昨夜は竹と布だけの簡単な小屋を造り野営していたところ、突然役人たちが現れ城内外の民家へ彼らを案内したのだった。朝廷からは十分な手当が施されていた民家は彼らを笑顔で迎え、食と寝所を与えた。旅で屋外での寝泊まりに慣れてはいるものの、商人たちにしてみればこの朝廷からの破格の接遇を喜んだ。何よりも平城京での彼らの商いは保証されているようで勇気づけられた。

ウィグル商人にたちに割り当てられたのは右京の西一坊大路であった。目抜き通りの朱雀大路は唐と吐蕃に割り当てられていた。大国である唐は仕方が無いにしても、吐蕃にまで劣後したことに悔しさを覚えた。チベット族ごときに本気で騎馬戦をやれば負けることはないのに、と皆で歯ぎしりをする。しかし彼らの強みは日本と同じ仏教国であることだろう。朝廷はこの国を律令制と仏教で統治しようとしている。仏教国である唐と吐蕃に手厚いのはある意味当然かもしれない。しかし一方でウィグル商人たちも内に秘めた商魂を燃やしている。中央アジアという厳しい環境で生まれ育った彼らの負けん気は西一坊大路で再燃していた。

ウィグル商人にとって持ち込んだ絹や宝石類を売りさばくことも重要であるが、日本の特産品のうち大陸で売れそうな品々を仕入れることもまた大事な仕事であった。ウィグルまでの復路、手ぶらで帰ったのでは儲けは半分となる。砂漠や草原を走るシルクロードでは海産物が珍重された。 平城京には近郊の志摩や紀伊の海で収穫した鯛・ アワビ・鮎・鰹などの干し物が手に入ったが、これらが意外と大陸では売れる。ほとんど羊肉しか食さない中央アジア民族にとって海の魚はご馳走であった。また神事で使われることもしばしばである。したがってウィグル商人にとって運搬が容易で儲けの厚い干し魚は日本で最初に物色する品であった。

一方の日本の商人にとって、一番の目の付けどころはやはり絹である。奈良時代には養蚕技術が未熟であり、絹は上流階級の間だけで利用された。貴族や公家の子女のために和服を仕立て上げ、御用達の商人となればそれだけで商売が成り立つほどの儲けとなった。

因みにこの時代、貴族は男性、女性ともに律令(養老の衣服令)で着るものが定められていた。また女性は髪型も唐風のものとなり、高い位置で頭の中央にまとめたりして飾りをつけていた。上半身は薄い藍色の衣をはおり、その上から背子(はいし)と呼ばれるベストのようなものを着て、さらにその上に肩から領巾(ひれ)と呼ばれるショールを羽織っていた。下半身は裳(も)と呼ばれるスカートのようなものをはいて、腰に帯でとめていた。手には顔を隠したり、虫を追い払ったりするための扇を持ち、足にはつま先に飾りのついた浅沓(あさぐつ)と呼ばれる靴をはいていた。化粧も白粉、紅の他、花子といって眉間や口元に紅あるいは緑の点をつけるのが一般的であった。

西一坊大路ではウィグル商人の出店が急速に建ちはじめている。彼らにとっては初戦を制することが唐や吐蕃らを抑える第一歩だと心得ている。まさに生き馬の目を抜くような競争がここ平城京で起きているのだ。特に吐蕃には一度内乱で煮え湯を飲まされたことがあったので、商人も官吏もそして一族を殺されたラビアも敵意を露わにして対峙した。

トホティの指揮の下、西一坊大路ではウィグルの陣地がほぼ完成した。もちろんこの間、ラビアも通訳として、あるいは折衝役として城内を文字通り東奔西走の活躍であった。国際都市である平城京で商売を立ち上げようというのだから、諸外国との商人たちとの交渉も数多くあった。敵視している吐蕃とてその例外ではない。しかし掛け合ってみると意外なほどに吐蕃は鷹揚な態度を見せる。建築物資の調達でウィグルが困っていた時も、吐蕃は頼みもしないのに黙って融通してくれていた。

「ラビアよ、お前の夫や父はあのチベット蛮族に殺されたのだろう。憎くはないか?」

「もちろん憎しみは忘れませぬ。しかしこうしてみると政治と商売は別物のように思えます。吐蕃は悔しいけれど我らより商売がうまい。ここで我らに貸しを作っておいて、いつかまた利子をつけて返してもらおうという下心が透けて見えます。しかし商人とはそういうものでしょう。彼らは両国の覇権争いに拘ってはおらぬようです」

「うむ、そこじゃよ。ラビア。我らは少し過去の出来事に縛られていたようじゃ。大事なのはこれからどうやってこの国で儲けるか、それがウィグル財政にとっての命題でもある。皇帝陛下は聡明なお方だから、もうお気づきだとは思うが」

夕陽が散りゆく桜を照らしている。薄桃色と朱色が混ざる空の中、東大寺の鐘が低く城内に響いた。この鐘を合図に日本の商人たちはそれぞれの民家に戻ってゆく。トホティとラビアも西一坊大路沿いの唐招提寺の僧坊に帰った。今日は早朝からウィグル陣営の最後の仕上げで二人とも疲労困憊していた。ラビアにとって僧坊での一番の楽しみは檜風呂であった。故郷ウィグルでは湯に浸かる習慣はない。最初は恐る恐る湯に足を入れたのだが、浸かってみると心地良いこと他に喩えようがない。手足を伸ばし天井を見れば満点の星空、これはウィグルの夜空と似ている。するとあの藤原の「あなたは日本人でもある」という言葉がジワっと耳を湿らす。「そんなことは分かっています」とラビアは心の中で反発するが、抗しきれない何かが残滓のように沈殿する。今日も部屋に戻ると浴衣を掴み真っ先に浴場へ足を運んだ。もちろん僧坊には一つしかない浴場だが、この半刻だけはラビアが使うことに決められていた。

ぬるめの丁度良い湯加減、少し硫黄の臭いがするのは地下から汲み上げた湯だから、ということだった。この湯がラビアの疲れを癒してくれる。今日は夕暮の庭園を眺めながら、父のことを思い出している。トルファンでの子供の頃は家が遊び場みたいだった。父はあれこれと用事を言いつけては「よくできたねぇ。ラビア」と言って頭を撫でてくれた。あの頃の父との会話はすべて日本語だった。父はウィグルに帰化していたが、娘のラビアには「お前は日本人でもある」ということを教えていたのではないだろうか。そして自分は数奇な運命を経て、ここ平城京で藤原から同じ言葉を聞かされている。そんな思いがふっとよぎった。

湯煙が上がる湯殿の中、入り口あたりで人の気配がした。老女が何か用で来たのかと思って「何か私に?」と問いかけたところ、男の声がした。

「ラビアさん、私です、藤原です。ご一緒させていただいてもよろしいかな」

ラビアは驚きのあまり心臓が止まるかと思った。そしてあの敦煌で出来事が瞼に浮かんだ。しかし相手は朝廷の高官、慎重に対応しなければならない。

「はい、まもなく出ますので少しお待ちください。藤原様はどうぞ外でお待ちを」

そう言い終わらないうちに湯煙の中から男の裸がラビアに近づいてきた。

「な、何をなさるのですか!冗談にも程がござります。早く出て行ってください!」

「あはは、なにもそう怒らなくてもよいでしょう。この国では古の頃より親しくなるには裸の付き合いから始めよ、という言葉があります。もちろんトホティさんには断って来ましたよ。トホティさんは爆笑されておられましたけど、そういうことでしたらご存分に、という有難い団長命令を拝受して参上つかまりました」

何という男だろう。生真面目に天皇の口上を伝えるかと思えばこうして大胆にも入浴中のラビアの湯殿に入ってくる。トホティの許可を得たという念の入れ方も藤原らしい。

「団長の許可があったというのなら仕方がありません。しかしお願いですからお互い反対方向を見るということでお願いします。これでも私は女ですから」

既に藤原は潤沢な湯にどっぷり浸かってラビアと対面している。

「おや?女はやめたと仰っていませんせしたかね。まあいいでしょう、では私は壁を向きラビアさんは庭園の方を向くと言うことで。さて、折角こうして裸の付き合いができたところで単刀直入にお話しします。明日の午後、ラビアさんお一人で宮中にお越し頂きたいのです。実はわれら天子が大変あなたのことをお気に召したようで、どうしてももう一度お目にかかりたいと申すのです。しかしこのことは誰にも話してもらっては困ります。もちろんトホティさんにも内密に願います。」

突然の申し出にラビアは再び驚いた。

「天子様はどういった御用向きなのでしょうか」

「さぁ、それは私にもわかりません。いかがでしょう?」

一人で参内せよ、ということは非公式な要請であろう。ここで何か理屈をこねて謝絶したところで大きな障害にはなるまい。しかし一方で女帝の心の中を覗いてみたい気もする。し、女帝と非公式に会い近づくことで諜報という皇帝の使命を果たす端緒となるのではないかという期待が膨らむ。それに何よりも、謝絶したら藤原の奇襲に屈したようで悔しい。ラビアの心はウィグルの騎兵隊長のように勇ましく跳躍した。

「藤原様、わかりました。謹んで参内するとお伝えくださいませ」

藤原は壁を向いたままで大きく笑った。

「いやいや、あなたにはりウィグルの勇ましい騎馬民族の血も間違いなく流れている。この藤原、今夜はあなたに兜を脱ぎ申す。それでは明日の二の刻に迎えをこちらに寄こします。失礼つかりまつった」

ザバっという湯から上がる大きな音とともに湯煙の中、藤原は消えて行った。

ラビアは風呂から上がるとトホティの部屋へ飛び込んだ。トホティはニヤニヤしながら待っていた。

「おう、ラビア、藤原氏との混浴を楽しめたか?用向きは何だったのか」

「いえ、藤原氏はただ戯れで私が入浴中だと知っていながら入ってきました。相手が相手だけに今回に限り許しましたが、あの男は相当にヘンだと思います」

「そりゃそうだろう。混浴の許可をワシに求めてくるのだからな。しかし油断のならない男だな、神出鬼没この上ない。」

ラビアも同じ意見だがもう一つ団長に知らせるべき情報を持っている。

「藤原氏の母親は新羅人だそうです。幼いころに朝鮮王朝の崩壊で日本に母親が亡命したそうです。苦学して科挙にも合格し、今は平城京で官僚をしていますが、朝鮮への思いは強いと申しておりました。」

「うむ、ああいう男は使えるものは何でも使う男だ。混血のお前を取り込むにはうってつけの題材だからな。今日の混浴にしてもそうだ。お前の度肝を抜いていつのまにか自分のペースに引っ張り込む魂胆がミエミエだ。ラビア、お前はまだ若いから分からぬかもしれぬが、ああいう策士をワシは厭というほど見てきた。人の同情を買うようなふりをしながら、実は自分の利益だけを追い続ける輩は世界中におる。何かあったらワシに報告するのだぞ」

トホティの言葉は、ラビアの心に素直に受け入れられる。自分も藤原を信頼しているわけではない。しかしこの国に来て日本という国や亡き父の事をにわかに思い出したのは、あの藤原の一言があってからのことである。それは幾度否定しても否定しきれない。明日の女帝との会見は藤原との約束通りトホティにも内密にしてある。それだけに、藤原が何を画策しているのか分からず不安は募る。しかしあの男への興味が日ごとに増してゆく自分自身にも不安が募ってゆく(続く)

第九話 台本

湯殿を出て官舎へ向かいながら藤原はラビアのことを考えている。

「ラビア・ディルムラット」

このウィグル女、今までに出会ったことのない人物だ。この国でも朝鮮でも女は男よりも低い地位にいる。専ら家事や育児、そして夫を扶けることが女の役目だと信じられている。女が男と同等に働くという場は宮中の女官くらいであろうか。唐や西域諸国では女が重用されていると聞くが、ウィグルのラビアも同じなのであろう。

彼女は先天的に性という壁を感じさせない女だ。多分にそれは彼女に備わったずば抜けた語学能力と胆力のせいであろう。また、その場の空気を瞬時に読み取り、人の心を掴む瞬発力もある。聞けばウィグル皇帝は焼け出され乞食同然だったラビアを偶然にも宮廷門で見かけ、そこで彼女の演じた芝居にコロリと心が動いたらしい。何という大胆不敵な女だろうか。あの女は自分よりも十歳くらいは若い。まだ人生経験もそれほどは深くもないし、自惚れもありそうだ。しかしダイヤの原石のような逸材はわが日本には稀有である。破天荒でありながら能力のある女を天子様がかたわらで寵愛しながら、ゆくゆくは重鎮に育て上げてみたい…もちろん天子様は言葉で御心を明かすことなどはないが、長年使える藤原には御心が手に取るようにわかる.

振り返れば元明天皇は18歳の時、甥で一歳年下の草壁皇子と結婚し、その翌年に氷高皇女を産んでいる。しかし若くしてこの娘を亡くしていた。皇女を愛情深く育ててきただけにその嘆き方は激しく、国中も一斉に喪に服した。遷都という大事業で自らの悲しみを忘れさせようとしていた天皇であったが、突然ウィグルから来朝したラビアに亡き娘の姿を見たのかもしれない。確かに故皇女とラビアには似通ったところがある。故皇女も時々周囲をあっとさせるようなことを言ったり、大胆にも宮中を飛び出して街の男たちと魚釣りをしていたこともあった。そのたびに養育係りだった藤原などは肝をつぶす思いであったのだが、その面影をラビアの型破りな言動に見出すのである。

東一坊大路の官舎に着く頃には、東の空から半月がのぼっていた。静かな宵闇に犬の吠える声が短く響いた。風が吹く度に地面からフワッと舞い上がる桜の花びらの中、藤原は自宅の門を潜った。宮中近くのこの周辺は上級官僚の住居で占められている。藤原はこの官舎に5年ほど住んでいる。その前は妻と一緒に遷都前の藤原京の官舎に住んでいたが、ある日妻は京内に流れる飛鳥川に身を投げ自らの命を断ってしまった。今でもその確かな理由は藤原にもわからない。清楚で従順だった妻がなぜ死を選んだのか。妻に何も苦労させたことはないと信じていたが、何か藤原のことで精神的に苦痛を感じていたのか、と最近は想像する。妻に対してさえ心を開かぬ夫に強い孤独を感じていたのかもしれない。確かに自分は人を蹴落として科挙に合格し、首尾よく宮内省の官僚にもなれた。しかし一方で周囲に敵が多い。いつも警戒心を解かない自分の生き様に対して妻はその自死をもって戒めたのではないか。また朝鮮との混血である夫の異常なほどの新羅への執着も妻には理解できなかったにちがいない。なぜもっと早く妻と対座して話ができなかったのか、なぜ自分自身の深い孤独や混血児としての思いを妻に打ち明けられなかったのか。妻が死んだあと、平城京のこの官舎に移り住んでからも同じことを思っている。妻を自死に追いやったのは自分だと言う自責の念は決して消えることはなかった。

元明天皇の命を受けて九州の大津浦にウィグル一行を迎えたとき、一人の女に目を見張った。ラビアという通訳であったが、顔立ちが死んだ妻と瓜二つであったのだ。驚きのあまり最初は言葉が出ないほどであったが、話をしてみると声まで似ている。いつもは冷静沈着なことこの上ない藤原であったが、同行した朝廷の役人たちに悟られないように必死に動揺を隠した。幸いなことに周囲には気づかれずになんとか平城京まで一行を案内することができたのだ。道中、藤原はラビアを目を皿のようにして観察した。なるほど容姿は瓜二つではあるが、正確は正反対。とにかくラビアという女は明るく、時には破天荒でさえある。それがウィグル使節団員を鼓舞し、また山陽道の村民たちにも大いに歓迎を受ける原因となっていた。自分の亡き妻の清楚な面影と破天荒に明るい性格のギャップを藤原はただ驚愕の目で眺めるのだった。たまにラビアのほうから話しかけられるとドキドキとしてしどろもどろな話し方になる自分にも驚いた。幼少のころから勉学では負けた者などなく、官界に入っても氷のように冷徹な自分は同僚からも畏れられていたのに、こんなウィグル女ごときに話しかけられてだけでオドオドするものだろうか、と我ながら可笑しくなった。しかしなぜオドオドするのかは自分でもわからない。突然、天から亡き妻の笑い声が聞こえたような気がした。

意に反し藤原と湯を共にした翌日、ラビアは宮廷からの使者に連れられ宮中に参内した。服装はウィグル風に決め、気持ばかりの小さなウィグル人形を土産として持参した。朱雀門をくぐり案内されたのは東院玉殿と呼ばれる庭園御殿であった。朱や赤を基調とした御殿の露台から東岸には橋をかけていて、池の北端には築山石組、西南部には中島があって、それぞれ庭園景観の焦点となっている。池底から岸辺にかけてゆるやかな勾配で小石を敷きつめた洲浜が出入りのある汀線をかたちづくっており、この時代の優美な庭園の特徴がよく表している。

ラビアが露台へ上がると、女帝と藤原が何やら庭園の方を向きながら話をしている。使者がラビアの来着を伝えると女帝は振り向き満面の笑みを迎えて

「ラビアさん、お待ちしていたのよ。ごめんなさいね、急に来てくれなんて言ってしまって。私はね、どうしてもあなたにお会いしたくてならなかったものだからこの藤原に申し付けたのです。たった今聞いたのですけど、藤原はあなたの入浴中を襲撃したのだそうですね。なんという野蛮な男なんでしょうね。まぁ結果的にはこうしてラビアさんに来ていただけたので私も藤原を許すことにしました」

藤原は薄笑いを頬に浮かべているが、女帝は以前にも増して上機嫌である。あの湯殿襲撃は女帝の入れ知恵であったようだ。

「こうして再び天子様にお目にかかる栄誉に浴することができたことは無上の喜びでございます。これは私が幼少の頃、トルファンの実家で遊んでいた人形でございます。二つ持っておりますので、本日の記念としてそのうちの一つを天子様に差し上げたいと思います」

「それは素晴らしい!どんな人形かしらね。見せて頂戴」

女帝は自分が天皇であることを忘れているかのようなはしゃぎぶりである。そしてラビアからその人形を受け取ると立ち上がって狂喜した。

「なんという可愛らしい人形なの!この薔薇のような衣服、栗色の長い髪、大きな緑色の瞳に騎馬族風の帽子。こんな美しいものを見たことはないわ。ラビアさん、これは今回一番の献上品です。ウソではありません。有難く頂戴いたします」

女帝は涙ぐんでいる。よほど人形が可愛らしく見え、そして同時にラビアの純朴な心が嬉しかったのだろう。藤原も露台の手すりから二人を眺めなていた。

「さあさあ、ラビアさん、こっちへ座って頂戴。私はね、実は今年で50歳になります。18歳で結婚し娘も授かったのだけれど、その娘は早世してしまったのよ。私は娘を溺愛していだたけに嘆き悲しんだけれど、娘はもう帰ってこないものと諦めていました。そこで謁見の間であなたを見て、何年も前に亡くなった娘を思い出したの。特にあなたが「吐蕃の貢物に負けぬものをウィグルはお持ちしました」というセリフに打ちのめされました。破天荒な娘は同じような言動をしてここにいる藤原などをヤキモキとさせたのですよ。」

三人は庭園を見下ろす机に座りながら、藤原までがここが宮中であることを忘れる様な軽やかな気分に浸った。

「皇女様はご活発な方でおられましたからな。私はその洗礼を一番受けた方でしょう。なるほどしかし、言われてみれば確かにラビアさんと亡くなられた皇女様は良く似ておられる」

「藤原、そしてそなたが亡くされた奥方様ともよく似ておるではないか」

「はい、先ほど露台でお話し申した通りでございます」

ラビアは何のことだかよくわからなかったが、この二人が自分に好意を持ってくれていそうな印象はした。しかし同時にトホティが発した警戒の言葉も忘れてはいなかった。

しばらく三人はトルファンのことや遷都のこと、それに現在編纂中の「古事記」の話などをした。好奇心の強いラビアは父の祖国で行われていることに強い関心を持つと同時に、それらすべてを記録に残したいと思ったが、さすがに女帝の前で筆を走らせるのは遠慮された。

「どうでしょう、ラビアさん。あなたも半分は日本人なのですから、しばらくこの国に逗留されるのも悪くはありませんこと?もちろんあなたがこの国に遊びに来たのではないことくらい承知しています。また、ただの通訳でいらしたのでもないはずです。朝廷の最新情報を掴みにいらしたのではないですか?」

おそらくそういう話で宮中に呼び出されているとは、昨日からラビアは想像していた。また自分が諜報員の任務を負わされていることも、とっくに見破られていたのであろう。ここでシラを切ったところで意味はないし、かえって女帝の心証を悪くする。

「はい、天子様。仰せの通りでございます。できますれば私のお持ちした最高の献上品と引き換えに最新情報をこのラビアに与えてやってはくれますまいか」

またしても型破りの発言、しかも女帝の前で堂々と最新情報を提供せよ、と迫るあたり藤原も息を呑んだ。

「いいでしょう。最新情報は藤原に取りまとめさせ書きものにしてお渡しします。正直に申せばこういう作業はウィグルのためだけに行ってはいません。しかし今回は唐、吐蕃、そしてウィグルだけに限ります。この三国はわが国にとって最も重要だからです。」

ラニアは呆気にとられた。これから正念場だと思っていた諜報活動という大作業、喉から手が出るほど欲しかった情報が、なんと相手国からいとも簡単に書き物にして渡してくれるなど、選りすぐりの献上品を揃えさせたウィグル皇帝さえ想像しなかったはずだ。一体どういうことなのか。女帝の言葉は続いた。

「但しこれには条件があります。ラビアさん、わが朝廷でもあなたが活躍できそうな場があるようなのです。先ほども申しました通り、海外から使節団、僧侶、大商人などがこの国へ引っ切り無しに来るのですが、いつも言葉の問題で四苦八苦しています。ある時など中間に三人の者を通して訳したものですから、不正確なことこのうえないわけです。あなたのように一人で数か国語を離せる人物は日本にいません。遷都も終わり、これから朝廷もいろいろと改革に追われます。そんな時にあなたのような人物がいると助かるのです。せめて一年いていただけると有難いのだけれど」

女帝の話は一応筋が通っている。朝廷から拝受した最新情報をウィグル語に訳したうえで誰かに託して皇帝へ送れば自分の最低限の任務は全うできそうだ。しかしこうも考える。任務完遂をもってトルファンに凱旋すれば皇帝の心も手に入れることもできるかもしれない。またそれができないまでもトルファンでの自分の地位は格段に上がるはずだ。一方で日本の女帝の提案も心地好く響く。女帝の言う通り、この国でも自分が活躍する場がありそうだ。きっと女帝は自分を破格の厚遇をしてくれるに違いない。この国で日本人として役に立てるならば、それはこの時期の私しかいない。やってみようかしら…

知らず知らずのうちにラビアは藤原の台本通りに動いている。しかしその藤原ですら描かなかった台本が二人を待ち構えているのだった(続く)

第十話 三笠山

ラビアはこのまま平城京に逗留する許可をトホティに求めた。おそらくトホティはそれを許さないだろう、それであれば淡々とトルファンに帰るだけの事だと覚悟をして僧坊のトホティの部屋を訪れたのだ。トホティはしばらく腕組みし宙を睨んでいた。ラビアを一時的にではあるにせよ失うのはウィグルにとって痛いところだ。ラビアを連れて帰らなかったことを皇帝はなじるかもしれぬ。しかし長い目で見ればラビアの日本朝廷への貢献はウィグルへの貢献にもつながるのではないだろうか。ラビアを通じた両国の文化交流は、ウィグルに益すること大であろう。聡明な皇帝であればきっと同じことを考えるにちがいない。そう腹を決めた。

「よかろう。ラビア、前からこういうことになるのではないかという予感はしていた。ワシも藤原のことは調べてみたが、官僚としてはまともな男だ。日本のためにしっかり働いてくれ。但し期限は一年ということでな。」

まさかの団長の快諾にラビアは身が引き締まる思いだった。そうだ、これは私のためではなく二つの祖国に貢献するための大事な仕事だわ。間違っても己の立身や利己のためだと考えてはいけない。団長の大所高所の判断に両拳を強く握りしめた。

やがて平城京は新緑に萌え、風も薫る初夏を迎えた。ラビアは外吏参与官という身分を朝廷から与えられた。主な仕事は唐、ペルシア、ウィグル、そして遠くローマから運ばれてきた文献の翻訳、そして各国使節団の通訳であった。それだけでも多忙を極めるのだが、漢語を僧侶たちに教える役目も朝廷から指示されていた。目の回るような毎日ではあったが、仕事を通して皆から感謝され、人々から称賛の言葉を浴びることはラビアにとってこの上ない誇りとなった。トルファンでは街の語学学校の先生にすぎなかったラビアだが、国賓を朝廷の大切な儀式などに迎える時など、数か国語を自由に操り、質問にも明快に答える彼女に外国使節団は驚嘆するばかりである。極東の島国と心の中と軽くみていただけに、ラビアの活躍は朝廷の威厳を高めた。女帝の得意顔は説明の要はあるまい。

しかしこのラビアの背後には黒子の藤原がいたことを忘れてはならない。彼はあまり表舞台には出ないが、ラビアの能力を最大限に発揮させること、またそう見せる様な演出をすることにかけては天才的であった。大津浦で彼女と出会って以来、彼女の長所短所はすべて掴んでいるのは藤原だけである。このラビアという女は使い方を間違えると大変なことになることも心得ていた。しかし一方で藤原にとってラビアの宮中での演出を考えることが楽しみになってきている。今度の使節団謁見の時は、相手国にどんなことを言わせてやるか、どうすれば相手国の歓心を買うことができるか、それをラビアと宮中の執務室で一緒に考えることはもはや仕事を離れて遊びのようになっている。

ラビアもようやく藤原に心を開き始めた。もう自分はまな板の鯉、藤原に言いなりになるしかないと覚悟は決めていたものの、意外なほどにラビアの意見を尊重してくれる。藤原と言う男は油断がならない、と決め込んでいたが今では執務室で笑い声をたてながら二人で時間を忘れて議論している。なんだ、この人って怖い人だと思っていたけれど、意外と面白い人だわね。私のことをよくわかってくれているし、その上でいろいろと仕事の指示してくれるからやり易い。それに時々見せるユーモアも機智に富んでいて楽しいし、それよりなにより私の知らなかった日本のいろいろなことを面倒くさがらずに教えてくれる。この人の言うことに従っていれば宮中でも私生活でも間違いはない、そんな信頼感が藤原に対して芽生えていた。恋心などとは思いたくなかった。尊敬する兄に対する思慕のようなものだと自分に言い聞かせた。

多忙ではあるが充実した日々が過ぎてゆく。この国のはっきりとした四季はウィグルの乾燥した気候と対照的である。使節団が5000キロの旅を経て日本に辿り着いた春は、ちょうど桜の美しい季節で、一行はその華やかな花吹雪に心を奪われたものだ。そして湿気の多い夏、それはまた城内を流れる佐保川での川遊びや朱雀大路での夏祭り、そして初めて食べる西瓜という甘くみずみずしい果物など、ラビアにとってはすべてが珍しいものばかりであった。

季節は移ろい秋となった。ラビアの好きな万葉集の一句がある

「あをによし 奈良の都に たなびける 天の白雲 見れど飽かぬかも」

美しい奈良の都の大空に棚引く白雲、あの白雲はいくら見ても見飽きることがない。

華麗で巧みな歌ではないのだが、この歌は自分の故郷のトルファンの空を思い出させるのだ。平城京の空の色は水色だ。一方のトルファンは濃く鮮やかな藍色である。白雲は同じだが、どちらの空もそれぞれ味わい深く甲乙つけ難い。ただ、五重塔に重なる水色の空と白雲はラビアの心の奥深く訴えてくる。水彩画のように美しい情景が東洋も島国にはある。詠み人知らずではあるが、きっとその人は淡い美しさに心を奪われ見飽きることがなかったのだと思う。日本の美しさや日本人の繊細な心に触れる思いであった。

今日は久しぶりに一日だけ暇をもらったので、前から行ってみたいと思っていた三笠山まで足を運ぼうと思い、前日に藤原に許可を求めたところ藤原は「案内しよう」と言ってくれたのだ。もちろん不慣れな土地で藤原が同行してくれれば有難い。渡りに舟である。もっともラビアが断ったところでついて来る男ではあったが。

二人は翌朝早く羅城門を出た。こうしてみると公務以外で二人きりになったのはあの湯殿での数分だけだったような気がする。あれとても藤原にとっては公務だったのかもしれない。しかし今日は完全に仕事を離れて二人きりで歩いている。女はやめた、と宣言しているラビアではあるが少しだけ胸をときめかせている。藤原の私生活は新羅との混血だということ意外はほとんど何も知らない。家族構成や公務外で何をしているのかなど、知りたい、いや知っておかなければならないことがある。今日はそれを知る良い機会となるかもしれない。三笠山までは歩いて一刻(2時間)ほどの距離である。佐保川では女たちが長い布を流しながら洗濯をしている。河原では子供たちがわらべ歌を歌いながら遊んでいる。目指す三笠山が橋の向こうに見えている。この風景だけでも一句浮かんできそうなのどかな都の風景である。

「ラビアさん、ところでなぜ三笠山に興味をお持ちになったのかな」

藤原も今日は公務を離れているので打ち解けている。道中常に笑みを浮かべながら上機嫌に歩みを進めている。

「はい、あの安倍仲麿 の有名な歌の舞台を見てみたくなりまして」

「いや驚きですね、お忙しいでしょうに万葉集までお読みになっているとは。あの有名な歌の事ですね」

「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも」

ラビアは少し襟筋を立てながら藤原にきいた。

「この歌の意味、今一つわからないのですよ、藤原様、どうぞ教えてください」

藤原は慈しむようにラビアを見ながら

「本当にあなたは勉強家だ。それでは三笠山に着いたらそこで教えて差し上げましょう」

シルクロードの苦難の旅を経て、ラビアは大きく変わった。そして平城京で生活していく過程で藤原の期待以上に日本人化してきている。まさか万葉集まで読むとは想像していなかった。藤原は自分の目に狂いはなかったと満足している。このウィグル女は日本の風土や文化、伝統に日ごとに染まってきている。知識の吸収力もすさまじいばかりだ。今では日本の律令文を箇条通りほぼ暗記しており、また古典への興味も尽きず「古事記」などもひも解いているようだ。もうあと一年ラビアが日本にいてくれるなら古事記編纂も手伝って欲しいくらいである。並の朝廷官僚よりもはるかに有能だ。藤原はラビアを女として見たことはない。しかしこうして有能な混血児と日々過ごしていると、どうしても強い親しみを覚えてくるのは人情であろう。藤原とて一人の人間なのだから。

三笠山は標高342メートルの丘である。佐保川の橋を渡り、二人は緩い坂道を登りながら小鳥のさえずりや、農家の牛の鳴声を聞きながら楽しく歩いた。のどかな田園風景に二人は日頃の激務を忘れることができた。三笠山の麓まで来たところで、二人は東屋の椅子に腰を下ろし汗を拭き、藤原は低い丘を見上げながら説明を始めた

「この歌の作者である仲麿は、留学生として唐にわたり猛勉強の末、日本人でありながら科挙に合格しました。一緒に唐に渡った吉備真備や玄昉は帰国したのですが、仲麿は唐に留まったのです。30年ほど経って、玄宗皇帝から帰国を許されましたが、船が難破し、唐に留まることになり、50年以上を唐で過ごし、長安で亡くなったのです。この歌は帰国を許された時に、ふるさとを思って詠んだものです。意味は御存じの通りです。

天の原をはるかに見渡したときに見える月、この月は私のふるさとの春日にある三笠の山の上に出る月と同じなんだよなぁ。

結局仲麿は故国に帰ることなく73歳で中国で亡くなるのですが、いわば望郷の歌と言えるでしょうね」

藤原は少し物思いに耽るような表情をしている。ラビアは覗き込むように言った。

「藤原様の境遇と似通っているところがありますね。やはり朝鮮への思いは今でも強いのでしょうか。」

「はい、朝鮮は私の祖国でもあります。仲麿は中国で客死したが悔いはなかったと思いますよ。彼は純粋な日本人ではあったけれど、中国には貢献したのですから。ましてや私は朝鮮人だから、新羅に渡ってみたいのです」

「そのお気持ちは私にも分かります。期せずしてこうして日本に参った私ですが、日本で働けることがこれほどまでに誇らしいとは思いませんでした。これもすべて藤原様のお蔭と今では感謝しております」

ラビアは藤原の目をジッと見ながら言った。すると藤原は意外なことを言うのだった。

「ラビアさん、あなたにだけは言いますが、実は次回の遣新羅使の一員として新羅に渡ろうかと思っています。ご承知かと思いますが、新羅とわが国は定期的に使節団を交換しているのです。次回はわが国が訪問する番なのですが、それに私は加わりたいと思っているのです。天子様からの内諾も得ています」

ラビアにとっては青天の霹靂だった。これまで順調に仕事がこなせたのは藤原がいたからである。その藤原が海を越えて新羅へ派遣されてしまえば不安なことこの上ない。

「藤原様、それはいつのことになるのですか?それにどれくらいの間派遣されるのでしょうか?」

ラビアはせきこんで聞いた。そんなこと急に言われては困ります、と言いたいところだがそこは呑み込んだ。

「はい、来月の始めに大津浦を出発することで準備を進めています。期間は半年でしょう。ですから私が帰国する頃にあなたはウィグルに帰国することになると思います。」

突然の藤原の話にラビアは言葉が出なかった。やっと声を振り絞ってずっと訊きたかったことを口にした。

「ご家族はその間ずっと留守番ですね。心細い思いをされるのではないですか?」

藤原は再び三笠山を見上げてポツリと言った。

「私の妻は数年前に亡くなりました。今は独り身ですよ。身軽なものです、ははは」

ラビアはその言葉を聞くと信じられないことを口走った。

「それならば私が藤原様の妻となります。私もトルファンで夫を亡くしていますので不自然ではないと思います」

さすがの藤原も呆気にとられた。俄かには信じられないラビアからの求婚、だが冗談で到底言えるような場面ではない。ラビア自身はまたもや直情的な性格がここでも炸裂してしまったと感じている。しかし藤原の言葉にここで「はい、そうですか」で言ってしまえばこの男と二度と会うことはないだろう。その昔ローマ帝国のカエサルという将軍が「賽は投げられた」と言ってルビコン川を渡ったと伝えられている。そう、私は女カエサル、佐保川を渡ったからにはこの藤原を絶対に手に入れてみせる。退路を断ったラニアは燃える様な目で藤原に迫るのであった(続く)

第十一話 女占い師

大極殿を取り囲む銀杏の葉が黄金色に輝く午後であった。殿内の玉座に向かい、新羅に派遣される使節団が頭を垂れながら元明天皇の訓示に耳を傾けている。日本書紀によれば新羅が朝鮮半島を統一した西暦668年、天智天皇の命により第一回新羅使節団が派遣されている。その後も定期的に新羅との間で使節団の交換が行われた。今回の使節団派遣は12回目となる。道首名(みちのおびなと)を団長とし50名の官吏、僧侶、そして若干名の絵描きが同行する。新羅の都である慶州には多くの仏国寺や石窟庵があり、それらの様子を模写して持ち帰ることが彼らの使命であった。

藤原は使節団の一員として明日、住み慣れた平城京を離れることになっている。三笠山で見せたラビアのあの燃えるような目を忘れることはできない。女の方から男に求婚するなど、この時代ではあり得ないことであった。彼はラビアの勇ましい言動をこれまで数多く見て来てはいたが、この女の一途な振る舞いの前では藤原の深慮遠謀など吹き飛ばされてしまう、と我ながらラビアを見直した。そして亡くした妻と比較してしまう自分がいる。亡き妻は清楚ではあったが自分の思いや考えを夫に伝えることがなかった。常に藤原にいいつけに従うだけの女であった。しかし結果的にその息苦しさが彼女を自決に追い詰めたのではなかったのか。ラビアはその正反対である。男顔負けの奔放な振る舞いで、周囲を己の世界に引き込んでゆく不思議な力を持っている。天皇ですら魅了してしまう。そう言いながら自分もラビアに魅かれている一人ではないか。いや、正直に言えばラビアを愛し始めているのではないか。同じ混血という境遇が彼女を他人とは思えない親しい人物に思わせていたことも、またその想いを加速させていたのかもしれぬ。

しかし自分は明日新羅へ旅立つ。運命の巡りあわせで日本という地で出会った二人だが、自分は朝鮮へ、そしてラビアは半年後にはウィグルへ帰ってゆくだろう。おそらくもう会うことはない。しかしそれもまた運命であるのだ。そんなことを考えながら大極殿で直立していたので、天皇の訓示などは上の空であった。ボッとしながら天井を見上げていたところ天皇の声が聞こえた。

「これ、藤原。そなた先ほどからボッとしておるの。何か心配事でもあるのか?」

「失礼つかまりました。心配事などはございませぬ。ただしばらくこの大極殿ともお別れかなどと惜しんでおりました」

「ふふ、本当かな?どうも私にはそう見えなかったのだが。話は変わるが、あのラビアはウィグル皇帝との約束通り来年の桜の頃にはトルファンに帰す。お前が帰朝するのはその少し後だから、残念ながらもう会うこともなかろう。藤原よ、一切の私情を捨て遣新羅使としての使命を全うしてきてほしい。お前から望んだ渡航なのだから、言うまでもないことだが」

女帝はラビアと藤原の心の内を見抜いていたのかもしれない。二人きりで小部屋で楽しそうに談笑しながら使節団受け入れの打合せをしていたことなど、女帝には筒抜けになっていたのだろう。しかし新羅に渡ることは藤原が自ら望んだこと、その気持ちにいささかの揺るぎはない。

「ラビアは我らの期待以上の働きをしてくれています。あと半年、天子様にあられましてはご寵愛のほど、お願い申し上げます」

藤原の顔がみるみる赤く染まってゆくのを、天皇は大笑いをしながら見つめていた。

その日の夜半、藤原は官舎で一人がらんとした部屋で朝鮮の書物を読んでいた。もちろん今回日本から通訳も同行するが、半分は朝鮮人であるというプライドもあり、このひと月ほどは時間があれば朝鮮語の読本をひも解いていた。この時代の朝鮮語は新羅語と呼ばれる古代語である。多分中国の影響を受けているところは日本と似ている。漢字も使われており、日本人にとってはとっつきやすい言語ではあった。しかし発音がわからないところが難解であり、こればかりは慶州で学ぶしかない。

官舎の庭では秋の虫が鳴いている。蝋燭に灯をともし、静かに書物を眺めている。明日から長く危険な旅が始まろうとしているのに、この静けさはどうだろう。何か嵐を予感させる胸騒ぎが藤原を襲った。そしてその予感は的中した。ラビアが突然稲妻のように藤原の部屋に飛び込んできたのだ。

「藤原様、ひどいではありませぬか。遣新羅使は明日の出立と聞きました。私に黙って新羅にいらっしゃるのですか。私はまだ貴方様からの三笠山での返事を聞いてはおりませぬ!」

もちろん藤原とて未練がないわけではない。しかしその想いをラビアに伝えたところでどうにもならない。二人は所詮こうなる運命だったのだ。

「ラビアさん、前にも申し上げましたが新羅へは私が望んで行かせて頂くのです。私のもう一つの祖国に渡り、両国の律令制度について情報交換できることは…」

血の通わぬ官僚答弁にラビアは激怒した。

「貴方様はそれでも男ですか!この前は私の入浴中にずうずうしく入り込んできて、あなたは女をやめたはずだ、とお笑いになったくせに、この期に及んで今度はご自分の気持ちをお隠しになる。なんという卑怯な男なんでしょう。貴方様は私の気持ちに対して答える義務があります。それがたとえ拒絶だとしても悔いはございません。」

藤原はラビアの火を吹くような言葉に打ちのめされた。そして図らずも涙を流し始めた。

「ラビア、ありがとう。あなたはなんという女だろう。いつもあなたは氷のように固く閉ざした私の心をあっという間に溶かしてしまう。自決で妻を亡くしてしまって以来、私は女性に対して異常なまでに警戒心を持ち続けていた。妻を思うと自責の念が吹き出すからです。しかしあなたの包み隠さない言葉で、私は甦った。私はあなたを愛しています。しかしこれでお別れです」

二人は蝋燭だけが灯る暗い部屋でにらみ合った。外からは鈴虫の音だけが聴こえてくる。

断腸の思いで藤原は口を開いた。

「明日、私は都を立ちます。慶州でも、そしてまた都に戻って来たあともあなたのことは忘れません。あなたからの申し出は受け入れないが、私の心の中で一生宝物として輝き続けることでしょう。本当にありがとう、ラビア」

ラビアはずっと藤原を見つめている。動く様子はない。そして言った。

「女が恥を忍んで申し上げたこと、絶対にあきらめません。もう一度言います。私と結婚してください」

藤原も真面目に答えた。

「あなたは半年後にトルファン、そして私はその頃は平城京だ。結婚はおろか再会することもできますまい。」

そこで初めてラビアはすこし表情を和らげた。藤原から愛されることを知り心は弾んだ。

「私も藤原様から策略、謀略を随分と学ばせて頂きました。貴方様の気持ちさえ備わっていれば、我々は結婚する運命が待っているのですよ。それではどうぞお気をつけて。藤原様の新羅でのご活躍を唐招提寺の僧坊よりお祈り申し上げています」

それだけ言い終わるとラビアは闇の中へ消えて行った。藤原はキツネにつままれた気分であった。あのままラビアを一夜だけ抱くことになろうかと一瞬構えたのだが、スッと消えて行った。それよりなにより「結婚する運命が待っている」とは一体何のことだ?どう考えてもその展開は読めない。しかしあのラビアの大胆不敵な笑みはなんだ。また何か突飛な事を考えていそうだ。万一彼女の言う通り結婚できるのならば望外の喜びではあるのだが。

翌朝、平城京の外門である羅城門に使節団の見送りが盛大に行われた。朝廷の文様を頂いた紫の幟が何本も朱雀大路に立ち、大路沿いの薬師寺や東大寺からは鐘楼が響いた。また、城内に住む朝鮮人たちは韓服(チマチョゴリ)を着て並んだ。在日朝鮮人は、この使節団が大津浦を出発し慶州まで海難や盗賊にも遭遇せずに到着することを祈っている。朝鮮文化の日本国内での伝播は彼らの利益にも大きく寄与することであったのだ。その人ごみの中でラビアは藤原を見つめていた。私がこの国を去るまであと半年の時間がある。その間に愛する男と結婚にこぎつけてやるわ。その算段だってできているんだもの。藤原が帰京する頃には私はもはや平城京にはいない。それは天皇と皇帝の約束事だから違えることはできない。それでも結婚して一緒に暮らしてやるわ。でもどうやって?

その奇想天外な算段を思うだけでもラビアは笑ってしまう。われながら荒唐無稽だとも思う。しかし日本に「為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」という諺がある。これはラビアの信条にピタリと当たる。そうだわ、吐蕃の夜襲にあって一家が焼きだされた後、決死の覚悟で宮廷門で偶然通った皇帝にしがについてからの自分は、「為せば成る」の人生だったと言える。必ずや愛おしい男を手に入れてみせる、そして今度こそ本当の愛を二人で育ててみせる。ラビアは生まれて初めてと言っていいほど、女らしい浪漫な恋心に浸りながら使節団が西へ向かって去ってゆく後姿を見つめていた・

遣新羅使を乗せた船は幸運にも大きな困難なく玄界灘をわたり慶州(金城)に錨を下ろした。新羅朝廷の丁重な案内でまずは宮廷近くの宿舎に荷を下ろした。今回の使節団は日本から絹や日本特産の鉱物、それに美術品などを持ち込んでいた。日本の朝廷の中では「新羅は属国なのだから日本から献上品を持ち運ぶ必要はない」との意見もあった。しかし天皇は、そういう偏狭な思想が国家関係を歪めるとして退けたのだ。

使節団は慶州到着の翌週、新羅の君主である聖徳王に謁見した。聖徳王は稀代の仏教信者であり、また日本との友好も重視した名君である。日本からの使節団を宮殿に丁重に迎えた。

「日本からの使節団の皆様、このたびはご苦労様です。日本と朝鮮は隣国でありながらその関係は必ずしも友好でなかった時期もあります。白村江では日本水軍と百済が戦ったこともそう昔の事ではありませんでした。しかし両国はなんといっても仏教を柱として成り立っています。人民の心も一緒だと信じております。半年の御滞在の中で、是非とも交流を深めて頂き、皆様の来朝が両国の利益に資することを切に願います」

この後、使節団は慶州の要所を案内された。平城京と瓜二つである。長安を模した碁盤のような造り、仏国寺や瓦屋根の商家などなど、呆れるくらいに似ている。今更ながらに唐という大国が周辺国に及ぼす影響を垣間見る思いである。

翌週早々、藤原は法整備の分科会に配属されることになった。律令制度の復習と日朝両国の運営状況について意見交換が行われた。ここでも日朝の律令制度はほとんど変わることはなかった。両国は同じ国ではないかと思うほどに似通っていた。日本でも新羅でも律令制度が本格的に導入されたのは8世紀初めであるが十数年の時を経て、ほぼその運営を掌握していた。いかに日朝の官僚が優秀であったかを物語る。分科会での論議は予定時間の半分で終わってしまうのが常である。早めに散会となってしまい、朝鮮語の勉学に勤しむしかなかった。一人の若い女官が講師役を務め、市内の寺院内で藤原らに朝鮮語を教えた。平城京で予習を済ませていた藤原にとって、それほど難しい言語ではなくなっていた。女官も藤原の上達の速さに驚きを隠さなかった。

藤原は新羅に渡る前は自分の祖国でもあるこの国に貢献したいと強く願い、そしてこの国に志願してやってきた。しかし新羅は既に立派な律令国家として成り立っている。人心も安定しており、飢饉も少ないと聞く。もしかしたら日本よりも優れている国かもしれない。高句麗にせよ百済にせよ、伝統的に日本は朝鮮半島の国々を格下に見てきた。自分の心の底に、それが悔しくて朝鮮に渡って朝鮮を扶けて日本に負けない国にしてやりたいという自負があった。しかしそれは思い上がりであった。新羅と日本は全くの対等である。自分の先進国官僚としての出番を窺うなどおこがましく笑止千万だ。

朝鮮語の講義が終わり宮廷の城壁通りを歩いていると一人の若い美しい女が声をかけてきた。

「もし、そちらのお方。もしかして藤原様ではござりませぬか?」

藤原は振り向いてじっと女の顔を見たが、覚えがない。

「いかにも藤原でござる。失礼ながら貴女とは初対面かと思いますが」

「いいえ、何年か前、大津浦の港で貴方様をお迎えした朝鮮の女でございます。擦れ違いで我らが船は慶州に向かったのです。その時にお目にかかりましたがお忘れですか?」

そう言われればそんな女もいたかもしれぬ。しかし年間で千人近い人間に会う官僚としては全ての人間を覚えておくのは不可能だ。

「そうでござったか。いや失礼つかまつりました。私は遣新羅使としてこのたび慶州に派遣されてきたのです。しかし新羅も日本にそっくりで、あまり私の出番がないので少し落胆していたのです」

女は朝鮮族らしい少し吊り上った目で藤原を長い間見つめていた。そしてこう言った。

「藤原様、貴方は恋人を日本に置いてきましたね。そちらに気を取られて仕事にも身が入らぬのです。しかしご懸念は無用です。あなたとその女性はきっと結ばれます。ですから安心して業務に励んでください。」

見知らぬ女から突飛なことを言われ、また仕事に身が入っていないなどとなじられては藤原も面白くない。思わず言い返した。

「そうでしたか、そして私の恋い焦がれる女とは?」

どうだ、参っただろうと薄笑いを浮かべながら女を見た。

「ちょっとお手を拝借します」

女は藤原の両手を裏表にひっくり返してこう言った。

「中央アジアの30代の女性、名前は、えーとラビア、とおっしゃいますか」

藤原は飛び上がって驚いた。ラビアと自分の秘め事は誰も知らないはずだ。なぜ慶州の城門にいる若い女などに知られたのか。

「あはは、さぞ驚かれたでしょうね。私はこの街では少し知られた占い師です。名はアヨンと申します。今日は初めてなので無料にしておきます。アンニョンヒ ケーセヨ(さようなら)」

それにしても業務怠慢などと街角で女になじられるとは思わなかった。しかし事実かもしれない。自分勝手な理屈をつけて、あまり業務に熱心でなかったかもしれない。探せばいくらでも仕事はありそうだ。それに業務怠慢なのが別れたラビアのせいだとは、自分でも思いつかなかったが、これも思い当たる。そしてアヨンという占い師によればラビアと自分は最後に結婚する、というのだからまったく驚きだ。しかしさすがにこれは信じられない。いや、あのラビアならやってのけるのか…でもその方策が策士で鳴らした藤原にも思いつかないのだ(続く)

最終話 トルファンの空

遣新羅使の任務を終え、藤原は翌年の春に平城京に戻った。愛おしいラビアはこの国にはもはやいない。一年という皇帝との約束通り先月の末に大津浦を出港したとの知らせを受けた。やはり慶州であの女占い師が言ったことは戯言であった。ラビアがこの国を離れた以上、藤原と会うことは二度とないだろう。覚悟していたこととはいえ、やはり落胆はした。帰朝報告を行うため、道首名団長と使節団員は再び大極殿にて元明天皇に謁見した。去年の今ごろは朱雀門でラビアたち一行が桜を楽しんだ場所でもあった、しかしその一行も帰路に立った。ひと通り報告の概略を聞いたところで天皇は藤原に向かって言った。

「報告によれば新羅の律令制度はわが国と大きく変わらぬようだ。そこで藤原、そなたに相談があるのだが、あとで執務室に来てもらえぬか」

「畏まりました」

藤原も天皇に直々に耳に入れたい事柄も多くあるので、大きくうなずきながら殿を辞去した。

執務室へ行くと宮内省長官と外務長官が天皇と何やら話をしている。藤原が部屋の外で控えていると、女帝の声がした。

「藤原、そこで何をしている。中に入れ」

二人の大臣は不気味なくらい優しい眼差しで藤原を見ている。執務室で飼っている女帝のインコが「オハヨー」と愛嬌よく鳴いた。外務長官がまず話を始めた。

「今回の遣新羅使で疲れているところをすまんな。藤原らの報告を聞いていると、新羅との関係は安定しているし、あまりそちらに人力、財力を注ぐ要は無いように思えるのだよ。天子様とも話をしていたのだが、いっそうのこと新羅の領事館を引き上げて、その力をどこか別のところへ注いだらどうかと考えているところだ。お前の意見を聞きたい」

藤原も同様の事を新羅で思っていたところだった。

「新羅での税率は日本よりも低く民も安んじて暮らしております。そこには新羅が唐や中央アジアで得た富がその裏付けとなっています。日本も東アジアだけではなく西方へと目を向けてはどうかと思うのです」

「なるほど、お前もそう思うか。我らも東アジアだけにしがみついていたのでは国の発展はないと思う。朝鮮支配ばかりに目を向けていたのでは先細りである。この際、西域に陣地を設けたらどうかと思うのだが、どうだろう」

似たようなことを藤原も考えていた。敦煌辺りに領事館を設けて日本の通商を活発化することこそ、これからの我が国の外交戦略の柱になるのではないか。そこで得られる富は莫大となり得るし、事実、中央アジア部族はそうしてのしあがってきている。

「同感です。唐と西域の中継点である敦煌辺りに領事館を設けるのがよろしいかと思います。

そこで外務長官が意外な地名を言った。

「いや、敦煌ではなくトルファンだ」

藤原は一瞬戸惑った。トルファンはいくらなんでも西に離れすぎている。敦煌で充分ではないかと思ったのだ。

「敦煌はすでに諸外国に押さえられている。我々が今乗り込んで行っても後塵を拝するだけだ。トルファンより西はまだ外国から入りこまれていない。それにもう一つ大きな理由はこれからの狙いはペルシャとローマだということだ。この地域の権益はまだアジア諸国には手つかず状態だとわかった。もちろん失敗の危険はあるが「虎穴に入らずんば虎児を得ず」と言うからな」

「なるほど、トルファンですか。それにペルシャやローマまで商圏に組み入れら成功すれば巨富がこの国に流れ込み、さすれば民も今より楽な生活ができましょう。しかしトルファンなどという地に領事館を設けるのは簡単ではございますまい」

そこで初めて女帝は口を開いた。

「うむ、それを藤原、お前にやってもらいたいのだ。実は皇帝には既にその旨伝えており内諾を得ておる」

この女帝の言葉は。時空を超えて慶州の城門で出会った占い師が発しているような錯覚を覚えた。それにしてもこれほどの壮大な脚本をまさかラビアが描き女帝に具申し、さらに皇帝の内諾を得るところまで成し遂げたとは。

「天子様、命令とあればこの藤原、トルファンに赴き死力を尽くす覚悟です。しかしこれほどの大案、宮中で策定できる者がおりましたか?」

「ラビアを中心とした作業班を作り、今後の我が国の外交政策を抜本的に見直させたのだ。身内の悪口は言いたくないが、みな小さくまとまった小賢しい案ばかりを投げてきた。トルファン、ペルシャ、ローマという思いつきは破天荒なラビアならではだ。最初は私も驚いて、無理だと思った。しかしラビアは最後に「為せば成る 為さねば成らぬ何事も成らぬは人の為さぬなりけり」と言い放って皆を黙らせた。その後手分けをしてその可能性を検証してみたのだが、半分くらい成功の見込みはありそうだというのだ。彼女の人生そのものだったこの諺に賭けてみようという機運も盛り上がった。日本のような後発組は思い切ったことをしなければダメだと彼女は言いたかったのだろう。島国の人間には思いつかない壮大な中央アジアの発想だ」

藤原は息が止まった。女帝や皇帝まで巻こみ自分をトルファンにまで来させようという策略、いやもはやこれは策略ではない、日本の外交施策である。自分には到底真似のできないラビアの大胆な置き土産に藤原は戦慄した。

「任期は特に定めぬ。まずはトルファンで領事館を立ちあげ、諸外国との通商の基礎を築いてもらいたい。そしてもしお前が望むならそのままトルファンに骨を埋めてもかまわない。」

「いえ、それではあまりにも身勝手かと…」

「あはは、自白してどうする、藤原。いやそれくらいの身勝手は私が許す。ラビアとともに粉骨砕身、この国のために尽くしてくれ。ラビアは宮中を去る前に、私にこっそり「トルファンでお待ちしています」と藤原様にお伝えください、と言い残して言ったわ。これも両国親善の一つだと思って嫁にもらってやれ。」

藤原は女帝にからかわれると弱い。またもや顔を真っ赤に染めた。それを見ている両大臣も大きく笑った。

まさか生きてまた会えるとは思ってもみなかったラビア、幾たびかの苦難をお互いに経ながらも運命の絆は二人を徐々に近づけている。大津浦を出港して泉州に上陸、その後は唐の洛陽、長安、敦煌を経てタクラマカン砂漠の北路を駱駝に揺られながら藤原は一路トルファンに向かっている。この路をはるばるラビアは歩み来朝したのかとしみじみとした思いであった。特にラビアが暴行にあった王泉河の雑木林のあたりを歩いたとき、ここで彼女は変貌したのだと感慨深かった。己の傲慢、自惚れと訣別した瞬間だったと彼女は後述した。まさにそれは藤原にも言いあてはめられる。朝鮮の血を秘めながら朝鮮を見下した態度や思い上がった忠誠心を抱いていたことが頭をよぎる。遣新羅使に同行して得た大きな教訓であった。ラビアは自分の鏡だと思っている。早く彼女に会いたい、その一念でシルクロードをひたすら西進した。

敦煌の「陽関」を出て一か月、藤原はトルファンに無事到着した。街中の宿で態勢を整え、まずはウィグル皇帝陛下へ無事到着を知らせるべく同行した部下の一人を宮中へ派遣した。すると意外なほど早く「本日の夕刻に参内されたし」との返事が来た。ウィグル皇帝は昨年に使節団を日本に派遣したばかりであったし、また人民の親日感情はすこぶる良好である。そういう意味でも今回の藤原の来訪はタイミングが良かった。

夕刻になると、藤原は部下二名を連れて参内した。ウィグル皇帝は玉座に座り、その横には予想通り通訳としてラビアが控えている。半年しか経っていないのに、もう何年も会っていないような気がする。皇帝は鷹揚に藤原の長旅を労った・

「藤原殿、今回の長旅ご苦労様でした。また先回のわが使節団の受け入れでは一方ならぬ世話をしていただいたとここのラビアからも聞いております。今回の使節団の交流で両国の関係はより密接になったことを慶んでおります」

皇帝の言葉を通訳するラビアの声を愛おしく聴こえる。

「ありがとうございます、皇帝陛下。今回は貴国との通商をさらに強固なものにするためにはるばる参りました。詳細はまた貴国担当の方と詰めたいと思います」

皇帝は少し含み笑いをして

「はい、そのようにお願いします。折衝はラビアにも担当させます。彼女は通訳だけでなく貴国の事情も熟知しておりますゆえ適任かと思います。あ、そう言えば藤原殿がまとめてくださったという平城京秘蔵絵巻物は楽しませて頂きましたよ。門外不出ですがね、あはは」

ウィグル皇帝の言う絵巻物をケチらずに放出しておいてよかったと思った。こんな場面であんな宮廷情報誌が役に立つとは、一寸先は読めないものだと藤原は思った。

領事館の設置準備は順調に進められた。ウィグルは昨年に平城京に使節団を200名もの送っているくらい日本を重視している。また、日本の領事館を通じて手薄になっている東ローマ帝国やササン朝ペルシャの動きについても入手できる。もちろんそのためにはそれなりの保護や援助が求められるであろうが噂ではこの藤原と言う男は相当に頭が切れるらしい。使い方によってはウィグル宮廷でも利用できそうである。

藤原とラビアは毎日、領事館の準備作業に追われながらも充実した日々を送っている。日本の天皇からは一応結婚の許しは得てきたが、ウィグルではまだ二人は他人である。もちろん閨を共にしたこともない。それどころか仕事が終わると二人とも疲れ果てて、執務室の脇にある小部屋の板床でグタっと寝入ってしまう始末である。二人には目指すべき同じ目標がある。このことが二人を鼓舞し続けた・

ウィグル側の全面的協力もあり、西暦713年の夏に日本領事館は開設された。この開設記念式になんと皇帝自ら出席したのだから藤原も驚いた。いかに藤原の今後の活躍に期待しているのかがわかる。そうは言っても式典はそれほど派手に行われたわけではない。中央アジア諸国の関係者が集まったくらいであったが、唐からは出席者はなかった。皇帝は祝辞を述べた後、藤原に近寄って囁いた。

「藤原殿、これでラビアを嫁に取る段取りがすっかり整いましたな。貴殿とラビアは両国友好の象徴です。どうぞ末永くお付き合いのほどをよろしく」

自分とラビアのことは公然の秘密となっていたようだ。いや、ラビアのことだから用意周到に皇帝に内諾を得ていたのかもしれない。そういう利発で大胆なラビアに藤原はますます惹かれてゆく。

式典が終わった。招待客はすべて帰って行った。領事館のバルコニーから、夕陽を浴びて輝くイスラムの寺院が眼下に望める。朝鮮と日本、ウィグルと日本、それぞれ二つの祖国を持つ二人、そして数奇な運命を経てここトルファンの空を一緒に眺めている。

「ラビアよ、国とはいったい何だろうか。私もお前も祖国のために懸命に働いてきたことは事実だ。時には命を賭してきた。しかしこうしてトルファンの空を見ていると、国というものがそもそも存在しないように思うのだ、朝鮮でもシルクロードでも人民は皆同じように笑い、悲しみ、そして怒っていた。そう、国などは為政者が作り上げた砂上の楼閣だ。私はこれから国などという狭い考えに捕らわれず、ごくごく普通の人々の幸せのために働きたい。もう日本に帰る気持ちはない。お前とずっとこのままこの地で暮らしたい」

すぐ脇のラビアも神妙に答えた。

「私も同じです。国境というものの愚かしさ、戦争の愚かしさは身を持って知っております。国を越えて人民が幸せになること、戦争と言う愚をやめさせること、これが私たち二つの祖国を持つ者の務めだと心得ます」

藤原はわが意を得たりとラビアの肩を寄せた。

「トルファンにまではるばる来た甲斐があった。私とお前は一対の鏡のようだな。ラビア、私と結婚してくれるか」

あの内乱で夫を失ってからというもの、気の張りつめた生活の連続であった。ラビアは声を上げて藤原の胸の中に飛び込み大粒の涙を流した。

「やっと仰ってくださいましたね。そのお言葉を待ち詫びながら私は、私は…」

あとは続かなかった。

夕陽が寺院に染まり影が伸びている。この空の向こうにはペルシャ、そしてローマが連なっている。ラビアはその美しい光景の中でいつまでも藤原の腕の中で抱かれていた(完)

トルファンの空