書体少年と比喩少女

声の形が見えます

幸運にも本日は晴れである。梅雨のシーズンまっただなかでの快晴というのは、実に気分が良い。前日までの降雨がもたらした適度な湿度は、東からの日差しとあいまって心地よく僕の体を包み込む。というのが今朝の僕の感想だった。

しかし、気分が良いのは気候が良いからという理由だけでは無い。雨の音が無いからだ。言い換えるとするならば、声の形が聞こえるからだ。形が聞こえる、と言う表現は間違っているようで正しい。いや、正確に言うならば正しいはずである。なぜそんな煮え切らない言い方をするのかと問われたら僕はこう答えるだろう。他人と共感出来ないから、と。

そもそも僕には友達と呼べる人間がおよそ居ない。いや、全く居ないと言うべきか。人間関係を築けていないという訳だ。高校生であるにも関わらず、である。よってこの感覚を友達と共感し合うなどというのは土台無理な話なのである。

次に僕は、この何とも形容し難い〝感覚〟の断片的情報のみを頼りにインターネットで検索を試みた。最初にヒットした言葉は〈共感覚〉だった。聴覚から得た情報を視覚的に分析するこの感覚は、まず共感覚と呼んで間違い無いだろう。世の中には音に形を感じたり、形に味を感じたりする人がまれに居るらしい。僕もその中の一握りなのだと思うと、少し誇らしげな気分になる。

とにかく、この感覚を他人と共有することが出来ていない(出来るだけの他人と関わっていない)現時点では、形が聞こえるという不誠実で誠実な表現を、現象としての正誤が下せるだけの情報量を僕は所持していない。

とは言っても、この感覚を持っていての不満は今の所見つかっていないので、僕を産んでくれた親に対して恨みを持っているなんてことは一切無い。むしろ一つのある目標が出来たので、これを糧に今後の人生を歩んでいける僕は恵まれていると言っても善いかもしれない。

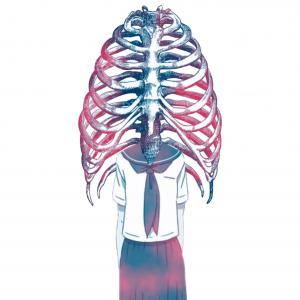

その或る目標というのが「明朝体で話す人と出逢いたい」というものだ。そう、先程から僕が言っている「声の形」というのは、〝書体〟なのである。ゴシック体やポップ体など、聞き慣れた名前もあるはずだ。

当初、数多の書体が織り成す、その絶妙な差が生み出す印象の違いに感銘を受けたことをよく覚えている。書体との初対面はパーソナルコンピュータ上だった(実際にはもっと以前から文字には触れていることは言及するまでも無いが、書体を意識し始めたのはパーソナルコンピュータが初だった。きっと、何かの切っ掛けで書体を選ばなければならい場面があり、そこでドロップダウンリストを開くと、縦に尋常ではない量のそれらが現れたからだろう)。

初めて目にしたそれらは目から入った情報なはずなのに、何故か耳から入った情報として脳内で処理され補完され、勝手に僕の頭の中で騒ぎ出した。それからというもの、町中で目にする字という字が、決して音声を発しているはずがないのに聞こえてくるようになったのだ。これが、言うまでもなく不便であった。想像してみて欲しい。字を目にする度に、脳内で自ずとその文章を読み上げられる。騒がしいことこの上ないのだ。

なんとかしようとした結果、行き着いた先は病院だった。軽度の統合失調症とかその類による聴覚の幻覚、つまり幻聴が原因だと診断された。貰った薬を素直に飲み続けていると、次第にその幻聴とやらは消え失せた。完治した、と言ってもいいだろう。但し幻聴については、であるが。

あの鬱陶しい幻聴は、消え失せると同時に土産を置いていったのだ。それが現在の〈共感覚〉である。幻視ではない、という点が他人に説明しづらくしている一因でもあるだろう。普段見ている視界に文字が写り込んでくるのではなく、頭の中に思い浮かぶという表現が一番近いだろうか。意識していなくとも、能動的でなくとも、頭に思い浮かんでくるのだ。

この感覚を手に入れた中学一年生から五年間、僕は数々の書体を聞いてきたが、いまだかつて「明朝体」で話している人とは出会ったことが無い。

出会ったことが無いゆえに出逢いたいのだ。

そんな、目標というか夢というかを胸に秘めながら、そして周囲の形に耳を傾けながら、僕は紫陽花通りに足を踏み入れた。

可笑しな少女に出逢います

青々とした木樹に囲まれたこの通りは駅からほど近い距離にある。木の根本には膝下程の高さがある石煉瓦造りの花壇が設けられている。その花壇に麗らかと植えられている花にちなんで、この通りは「紫陽花通り」と呼ばれている。

十センチメートル程の幅の煉瓦の上を、少女が母親らしき人物と手を繋いで歩く。少女の華奢と表すべき身体の端が触れたその瞬間、アントシアニンを持った青い紫陽花が震え、その体からしずくをこぼす。その滴は誰かがあげた水なのだろうか。はたまた昨日の雨なのだろうか。

そんな他愛ないことに思慮を巡らしている最中、目線を上げた先に彼女は居た。

僕の眼は完全にその書冊を片手に長椅子に腰掛ける彼女を捉え、焦点は彼女以外をぼかす。書冊、長椅子と目線が動き、最後に顔に落ち着いたのを自覚する。

どこかで見たことのある顔。

彼女に辿り着く十歩弱の間、必死に頭の引き出しから彼女の情報を見つけ出そうとする。言っても友達が皆無の僕だ。関わる人間なんてたかが知れている。

踏み出した七歩目、同じクラスの、座席を僕の左前方に配される女子だと思いだした。普段なら、あと三歩歩いた後、更に延長して歩みを進めていたはずだ。

しかし、今日の僕は何処か高揚していた。三歩前進したその足がそれ以上前に出ることはなく、それどころか九十度角度を変えて長椅子に腰掛けた僕の躰には自分でも驚きを隠せない。この躰は僕になんの断りもなく一存で動いた。にも拘らず両手は震えている。

まさか、コイツは僕に責任転嫁しようとしているのか。信じられない。我ながら本当に信じられない。

かくして僕こと烏柳蒼輝と不詳の女子高生とが同じ長椅子に肩を並べて着席、という奇妙な図が出来上がったのだ。

躰が独断で動いたとはいえ、はたから見たら僕とコイツは両方僕であり、僕とコイツを分別して観察する他者が存在するとは到底思えない。よって現在の僕に課せられている任務は、只今の行動を自然にし、なおかつ自然に去ることの出来る状況に持っていくことである。

だがしかし、更に余計な行動をするのは二の舞を演じるだけだ。この場ではごく自然な会話術が求められる。雑談力と言ってもいい。先月目にした『出来る人の会話術』を脳内で閲読する。先ずは会話のマナーから参照しよう。

『相手の目を見て話しましょう。但し見つめ過ぎるとプレッシャーを与える恐れがあります』

僕は右手側に座る彼女に対して躰を三十度右に回転させた。横目で彼女を目視する。驚嘆と冷淡が混雑したその瞳は、同様に横目で僕を捉えているように感じた。

『政治、宗教、スポーツ(三つのS)の話題は避けましょう。これらの話題は信念が入り込みやすいので、意見が対立した場合に相手の心証を害する可能性があります』

その他多くから、共通の話題である学校関連に絞ろうと決めた。

『相手の話をよく聞きましょう。一方的に話すことが会話ではありません。話に耳を傾ける人に対して、人は受け入れられている感覚になります』

この場合、相手から会話を開始する様子が無いので、話し始めは僕だ。話題を振った後はあまり一人で話し続けないようにしようと誓った。

よし、始めるぞ。

「や、やあ、ぐ、ぐ、偶然だね。まさかこんな所で遭遇するとは、き、驚愕だよ。と、ところで、もう直ぐ期末考査だけど、勉強はしてる?」

多少緊張でどもってしまったが、かなり自然に会話を始められたのではないだろうか。しかも今の会話には基本的なマナーに加え、ある工夫を施した。

それは質問を「クローズドクエスチョン」ではなく「オープンクエスチョン」で行なった点だ。クローズドクエスチョンは、はい・いいえなどの回答範囲を限定した質問の仕方であり、それに対しオープンクエスチョンは制約を設けず相手に自由に答えさせるような質問の仕方である。

一般的に話が広がるのはオープンクエスチョンなのでこの判断は間違っていなかっただろう。

さあ、どんな回答が返ってくるのか。

「どちら様ですか」

僕は喫驚せざるを得なかった。もちろん、返答が期待の斜め下だったこともある。

しかしそれ以上に、彼女の形にびっくりしているのだ。ものの見事に、純然たる「明朝体」なのである。縦線と横線がアンバランスなバランスを保っており、芸術的なセリフを持ち、ゴシックほどカジュアル過ぎない、文字そのものが持っている〝情緒性〟を表現するに相応しいフォルム。

これこそが僕が五年間追い続けていた理想的な書体だ。まさかこんなに身近に不満点なき満点を吐ける人物が居たとは思ってもみなかった。

僕はさっきまで大切に崇めていた聖書とでも呼ぶべき例のビジネス本を放り投げ、彼女に自分の〈共感覚〉を独りでに説明していた。

比喩で揶揄します

彼女の名前は伽垂楓と言う。あの絶望的状況から個人情報である名前を入手した経緯は、長くなるので割愛させて頂く。しかし安心してくれ。彼女の瞳には、驚嘆こそ消えたものの、冷淡は依然としてそこに佇んでいるから。

僕の長々とした嘘くさい〈共感覚〉についての一人芝居を、彼女は一応は受け入れてくれたらしい。

「今の話、共感してくれるのか?」

「共感はしないわ。でも受け入れないと、貴方のその〝釣られた魚が自分の口に刺さっている針を外そうと藻掻くよう〟にまた性懲りも無く話し出すのでしょう。それはごめんだわ。」

丁度こんな感じに。

四、五回会話のラリーを続けて気付いたのは、彼女の〈比喩〉が非常に特徴的ということだ。それは見ず知らずの僕が突如現れ、頭のおかしい長話をされる、という特別な状況だからこそ、皮肉を込めて特殊な〈比喩〉を用いているのか、普段からあの調子なのかは皆目見当がつかない。

何はともあれ、人生の目標であって、僕の長年の夢でもあった「明朝体人」と出逢えたのだ。これは非常に喜ばしいことである。

されど僕はこの時点で、重大な過ちに気が付いてしまった。

それは、悪印象で当人と出逢ってしまったということである。この場合、最悪口を利いてもらえない可能性が発生する。クラスメイトともなれば、形を聞くチャンスはいくらでもあったはず。何故もっと早く気付き、自然に近づくことができなかったのか。過去の自分を悔いるばかりである。

しかし後悔してばかりいて、今の幸運を逃すわけにはいかない。ここからは慎重に、相手の出方を伺いつつ今後共良い関係を継続できる感じで――。

「貴方、私の声が明朝体だと言ったけれど、他の人達はどう聞こえて――いや、どう見えているのかしら。」

意外にも、話の接ぎ穂をさらったのは伽垂の方だった。

「そ、そうだね。あの歩道橋の下で電話をしているサラリーマンは新聞書体。向かいのベンチのお爺さんが持っているラジオは江戸文字って感じかな。」

「そう。でも書体ってそんなに数が在るのかしら。各個人に一書体なんてのは全くもって数が足らないと思うのだけれど」

「似ているものも勿論あるよ。でも、大きな分類の下にそれぞれ細かな違いがあって、個性があるんだ」

「そうなの」

冷めているな、と思ってしまった。仮に目の前に僕と同じことを語る人間が現れたら、すぐ質問攻めをしてしまうだろう。やはり彼女にとって僕は只のホラ吹きでしか無いのだろうか。

「サラリーマンの声は新聞書体なのよね」

「うん、少し角が目立つけどね」

「ここからあの歩道橋までだいぶ距離があるわ。貴方、耳が良過ぎるんじゃないかしら。私には一切聞こえないのだけれど」

確かに、言われてみればそうだ。他人と関わって初めて気付いたその事実と、伽垂が僕の〈共感覚〉について多少なりとも興味を持ってくれているというその事実に対して、少しばかり感動していた。

「仮に聞こえる最大範囲があの距離としたら、あの距離まで全方位の書体が聞こえるのでしょう。貴方の頭の中は一体どうなっているのかしら」

言い方に多少の不服感を感じたが、流石に怒ったり悪態をついたりするのはまずいと感じた。ここで関係が悪化してしまえば、元も子も無いのだ。

「確かに、そんなこと今まで気にしたことなかった」

当たり障りの無い返事でその場をしのぐ。そして続けて質問をする。

「ところで、伽垂は何か悩んでいることとか、共感して欲しい思いとか、無いの?」

「あら、いきなり呼び捨てとは大した度胸じゃない。〝そこの歩道橋からバンジージャンプする人間〟より度胸あるわよ」

あんな低高度からバンジーする者は断じて居ない! 加えてその比喩は褒めているのではなくけなしている!

口に出すのは気が引けたが、我慢出来ずについ心の中でツッコんでしまった。伽垂が続けて口を開く。

「失礼ついでに。私は貴方みたいな〝蚤の後ろ足に付いた塵〟以下の下等生物に悩みを打ち明ける程独りじゃないわ」

伽垂さん……。貴女の〈比喩〉で隠喩は駄目です……。

心が使い古したのみのごとく折れそうになった僕は、直すように隠すように質問した。

「さっきから思っていたんだけど、その〈比喩〉は通常運転なの?」

鳩が豆鉄砲を食らったような顔になった伽垂は遠慮がちに呟く。

「御免なさい。貴方の言っている『超能力(笑)』なるものは生憎持っていないもので……」

「食らった豆鉄砲をこっちに投げるな!」

止むこと無い伽垂の連続ジャブに耐えられなくなった僕は、ついにツッコミを口に出してしまった。

軽く口元に手を置き、ふふっと微笑んだ伽垂に自然と目を奪われていたことを悟る。

思い出したように伽垂は、青に黒の絵の具を少量混ぜた空を見上げる。その目線は自身の右手の腕時計に移り、立ち上がった。

「あら、もうこんな時間。貴方、家はどちらなのかしら」

不意に投げかけられた質問に戸惑いつつも、右手で駅とは反対方向を指す。

「奇遇ね。同じ方向よ。さあ帰りましょう」

伽垂は僕が指差す右手首を掴んで(正確には掴まれた気がしただけだったが)共に帰路についた。

少女は気があります

胃の中身が消化され、胃自身が収縮する。その最中に発せられる腹の虫の存在を周囲に悟られないよう躰が前傾姿勢を採る。

あと数分もすれば鐘の音がなり、生徒の大半は喜んで昼食にするというのに、加えてその大半の生徒の頭は昼食という二文字に大きく支配されているというのに、教壇に立つこの者は早口で問題を読み上げる。

果たしてそこに教師が為すべき教えるという行為が含まれているのかははなはだ疑問である。

しかし、文部科学省が制定する学習指導要領に沿って動いている学校、そしてそこに務める教師は、逆らい、怠慢を働くことが許されていない。

故にこの大人は子供らしく大人しい子供に大人げない速度で子供じみて教鞭を執っている、と考えると合点がいった。

ともあれ、多くの生徒は昼食の二文字が優勢なのに、かえって僕の頭と言えば「伽垂」の二文字で一杯だった。

思い返せば不審な点が多々ある。僕の〈共感覚〉の説明を受け入れたことを、「受け入れなければ話が進まないから」と弁明していた。おまけに突然真横に着席した見ず知らずの異性に、席を後にするなどといった拒絶反応も見られなかった。そこへ持ってきて帰路を共にする提案までしてきたのだ。

この通常ならあり得ない反応を複合的に鑑みて下せる結論は、元から多少気があった、と言うものだった。

「思い上がらないで。その珍妙な言動に興味があっただけよ」

しまった。先日の雨のように浴びた罵詈雑言を盛り込んで吟味し忘れた。

昼食休憩、案の定机を独立させて摂っていた伽垂の隙を見て近づいた。卓の普通正しい使い方であろう形態で食事をしている伽垂の目前にある席を後ろに向け座る。軽度のコミュニケーション障害に悩み、だからこそ友達が出来なかった僕の何処にそれだけの行動力及び判断力を隠し持っていたのかは、僕にとっても不思議でならない。とは言いつつ、低下層の僕が昼食中に席を立つという行動に、周囲はあっけに取られていただろう。後になってそのことを悔いることになるなんてのは、この時点ではほとんど視野に入れていなかった。

「でも、伽垂は昨日、ちゃんと最後まで話しを聞いて笑ってくれていたじゃないか」

クラス内が多少どよめいていたのだろうか。卓子の下で伽垂が履いているスリッパが心なしかうごめく。

「少し黙って」

僕を嘲笑するような罵倒するような、そんな言い方ではなかった。心からやめて欲しそうに荒げた伽垂の声は、明朝体でこそあったものの〝情緒性〟なんてものは微塵も無く、その形を聞いた躰は無意識的に跳ねていた。

そこから僕と伽垂は言葉を交わす機会というか心持ちというかが減ってしまい、めっきり会話をすることが無くなった。

故意に恋します

時が進まない。進むのが遅い。どちらも主観的な、感覚的なものなのだろうけど、人間は、そして僕は、本当に時間の流れに対しての感覚がまちまちになるのだなとつくづく感じた。

ましてや、一人の異性と会話ができずに時が遅いと思うのなんて、全くもって初めてだ。何も手に付かない。いつも楽しいと感じていた周囲の形も、今では只煩く耳障りなだけだ。

今現在の僕の心理状況を「恋」だと断定するには、僕自身の取るに足らない人生経験では無理がある。故意に恋だと決めつけた所で、問題解決にはならないだろう。

人生初と言っても過言でないほどの難問に悩んでいる時、頭の中で何度再生したか分からない程に聞き覚えのある声が背後から聞こえてくる。

「放課後、崖で」

目も合わせずにそう呟く彼女の姿に、本来ならば不満や怒りを覚えたはずだ。対話や会話とは遠くかけ離れたその会話は、かつての聖書に掲げられていた理想像とは別次元のものであったからである。

しかし、僕には全く別の感情が芽生えていた。

「伽垂とまた会える。話せる」

思わず心の声が漏れそうになった口を急いでつぐむ。

そこからの時計の針というのはやけにせわしなかった印象がある。日は東から西へ半周。針は右から左へ七周。かつては低速だったそれはいつしか光速になり、あっという間に僕の頬をかすめて過ぎ去った。気が付けば放課後になっている。

かつて伽垂の目の前で突然停止したこの足は、まるで主を探し求めるかのように自然と崖へ向かっていた。

崖へは何度か訪れたことがある。と言ってもかなり危険な場所で、道中には「此ノ先崖在リ」の看板が所狭しと並べられている。こういうのは要所要所に置くから意味があるんじゃないのか? とも思ったが、それだけ不慮の事故が後を絶たないのだろう。

橙の空が黒味を帯び、先程までのどかだった木樹も薄気味悪さが増してきた。

大きな右旋回を終えると眼前は大きく開け、自然的でもあり人工的でもある、そんな所に出る。

こんな時間には大抵、俗に言うカップルであったりとか、そういった類の者共がうろついているはずなのだが、珍しくそんな様子も無い。

但し敢えて違和感を挙げるとするならば、中央に独りポツンと佇んでいる伽垂だろう。崖の向きが西向きで、日没を間近で見られることもあってか、先刻まで伽垂は陽に夢中であった。それがこちらの存在に気が付くと、彼女らしくも無い、右手を大きく上に上げて手を振るという動作で出迎えてくれた。

「相談があるの」

神妙な面持ちで彼女は口を開く。

「私、キャラがぶれているの」

「はい?」

「私は比喩少女なのよ。それなのに私、まだ文中で三回しか〈比喩〉していないわ」

「あ……、あの……」

「貴方は良いわよね。人称担当で、しかも聞くという受動的能力じゃない。私は話すをしなくちゃならないの。能動的能力なの。勿論、作者の稚拙な執筆能力で私のキャラの深みなんか端から期待などしていないのだけれど――」

「これ以上メタ発言は止めろ!」

彼女は危険過ぎる。

「メタ発言。その言葉を口にしたわね。これで貴方も同罪よ」

「濡れ衣だ! 事実無根だ! 冤罪だ!」

先程より強い声を出した。

「お見事、素晴らしい五・七・五」

数秒前の自分を恨む。日本人としての本能がこんな場面で発揮されることは願っていない。

「まあまあ、冗談はそのくらいにして、本題に入るわ」

冗談と言えば何でも済むのでしょう。とでも言わんばかりの顔で彼女は続ける。

「私、死のうと思うの」

「失礼、伽垂さん。もし仮にその本題を話すつもりでいたのなら、前半のボケは止めろ。信憑性がこれっぽっちも残ってないぞ」

「信じてくれなくても結構よ。私、伽垂楓、明日午前零時をもってこの崖から飛び降り自殺を決行致します」

後半部分を、彼女にしては比較的大きな声で叫ぶ。果たしてその声は崖下三十メートルまで届いていただろうか。

「薄々感づいていたかもしれないのだけれど、私、いじめられてるの」

自然に、実に自然に、不自然な告白を彼女はした。特段忘れるような日でないにも関わらず、彼女はスリッパを履いていたことを思い出す。

「それが直接の原因って訳じゃないのだけれど。齢十七にして散る、って何だか儚くて格好良くないかしら」

二人の間に流れる微妙な、間。彼女の目は、冗談を言っているようにも嘘をついているようにも見えない。

「何故俺にそれを伝えたんだ」

彼女は両目を、僕から見て少しばかり左上に上げ、再び僕に目線を戻す。

「貴方が、好きだから」

昔、何処かのサイトで見かけた。人間の目線を動かす動作には、それぞれ意味があると。左上は過去の記憶の呼び出し。右上はこれから先の新たなイメージ。完結にまとめるとするならば、左上が真実で右上が虚偽ということだ。彼女は僕から見て左上、つまり彼女から見て右上を見たのだ。つまり、嘘。

「なんでそんな嘘を……」

聞こえるか聞こえないかの声量で小さく呟く。

「少しばかり冗談を言い過ぎたわ……」

これを境に、互いの間に会話はほとんど無くなった。

対不慮の事故用なのか、はたまた、対自殺用なのか分からない比較的目新しい柵に二人は身体を、躰を預け、空を見上げる。時刻は間もなく零時を迎える。

「最後に貴方と過ごせて幸せだったわ」

遺言のようなその言葉を置き、彼女は身を乗り出す。体重が前に掛かり、重力によって、足を中心として、頭が地球の中心へと引っ張られていく。あの少女とは違った意味での華奢なその身体は崖と空の境に消える――。

――僕の手と彼女の手が重なっている。反対側の手は柵をしっかりと掴む。

「僕は、君が、楓が、好きだ! 決して君の為じゃない。僕の為に生きてくれないか!」

己の発した言葉に赤面し、両手で顔を覆い隠したくなる。生憎手一杯でそんな余裕など微塵も無いのだが。

「下の名前を呼び捨てなんて、貴方のくせに生意気よ」

彼女はそう、呟いたように見えた。

力持ちと生涯言われたことの無い僕が、女性一人分の重さを引き上げるという偉業を成し遂げたのは奇跡と言ってもいい。後世へ十分語り継げる話題性を持っているだろう。

柵の安全な方へと二人移動し、改めて彼女を見る。気が付かなかったが、彼女は両目に貯められる限りの涙を貯めていた。その溢れ出んとしていた涙が遂に我慢の限界に到達した時、隠すように彼女は僕に覆い被さってきた。

いや、その表現では語弊があるか。ありていに言えば、抱きついてきたのである。

「私も、好きよ。嘘じゃない」

「でも君は右上を見てから――」

僕の言葉を遮るように彼女は言い放った。

「私は左利きよ」

確かに僕は、彼女の右手の腕時計を見ている。故にそうなのだろうという予測はあらかたついていた。しかしそれと何の関係が――。

あ、そうだ。書いてあった。そのウェブサイトには。

『この方法は右利き用です。相手が左利きの場合は、左右が反転します』

こんな単純なミスで、危うく彼女の人生に終わりを迎えさせてしまう所だった。

「僕は馬鹿だ……」

「ええ、安心して。貴方は馬鹿で阿呆で愚かで戯けで屑よ」

全くこの女は。つい先程まで死を覚悟していたとは思えない饒舌さで僕を侮蔑する。

「でも、素敵よ」

彼女は、あの軽く口元に手を置き、ふふっと微笑むのではない、しっかりと口角を上げ、ニッコリと笑顔した。

空はすっかり暗くなり、無数の星が散りばめられている。

聞こえてくる彼女の明朝体やけに丸みを帯びている――。

――気がした。

* * *

「愛に飽いは在ると思う?」

「愛に飽いは勿論存在する。逆に飽いに愛は無いだろ」

「何故貴方は、愛と飽いを聞き分けられたのかしら」

「僕には形が聞こえているからね」

「書体が聞こえるとそんな特典も付くのね。意外だわ」

「伽垂はどう思うんだよ」

「貴方と同じよ。愛に飽いなんて当たり前よ。そして飽いになってしまえば愛は無いわ」

「まあ、永遠の愛なんてのは夢物語だよな」

「加えて、戒に甲斐も無いわね」

「ちょっと待て、戒めに意味が無いと言うのか?」

「私は飽く迄そう思うと言っただけよ。どうせ甲斐にも解が無いんでしょうし」

「この際、俺と伽垂の才に差異は無いんじゃないか」

「上手いこと言ってやったと思ってるいるのでしょうけれど、上手くないわよ」

「サイが三つも掛かって上手いじゃないか」

「私が不服と感じた点を除けば上手いと言えたのではなくって?」

「不服だ!」

未だ朝である。学校に向かっている。いつかの紫陽花通りを二人で肩を並べ歩く。

「君は、まるで〝雨に濡れた紫陽花〟だ」

彼女の〈比喩〉を真似してみる。

「そんないやらしい目で私のことを……」

「受け取り方が悪い! 僕は君を褒めたんだぞ」

「じゃあお返しに教えてあげるわ」

伽垂が立ち止まる。つられて僕も立ち止まる。

「――烏柳くん。貴方の声は、明朝体よ」

書体少年と比喩少女