落し物

どこかの田舎町。

駐在所で警官が、空を眺めていた。

雲ひとつなく、目が覚めるような青さだった。

が、毎日変わり映えのない景色が、眠気を誘った。

警官は、空に向かってあくびを放つと、つぶやいた。

「今日も平和だ」

「おまわりさん!」

突然呼ばれ、警官は慌てて襟を正した。

小さな男の子が、泣きながらやってきた。

手には、空になった鳥かごを持っている。

「ど、どうしたんだい、坊や?」

「落し物をしたんだ」

「なにを落としたの?」

「ハトだよ」と、男の子は鳥かごを差し出した。

「……ハト?」

「うん、ハト」

「ポッポッポの、ハト?」

「ううん、違うよ」

「じゃあ、どのハト?」

「ぼくのは、クルックーって鳴くんだ」

「あ、ああ……クルックーの、ハトね……」

「ないの?」

「なにが?」

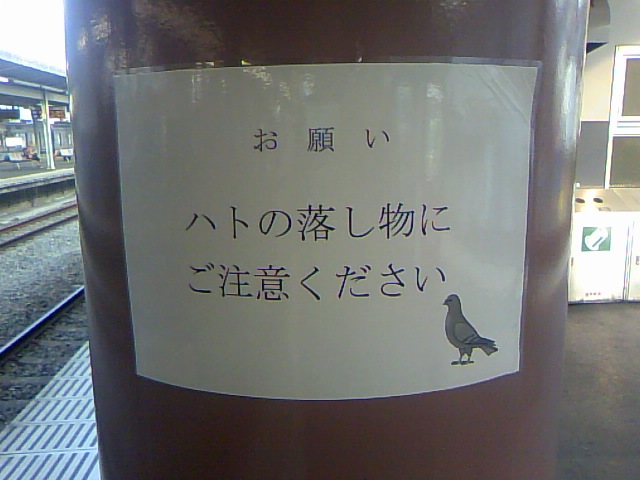

「ハトの落し物、届いてない?」

「いや、おまわりさんのところには、まだかな……」

「もし届いたら、知らせてくれる?」

「ああ、いいとも。どんなハトなのかな?」

「クルックーって鳴くんだ」

「あ、ああ、そうだったね……」警官はペンを取り、形だけの調書をとりながら言った。「鳴き声は、クルックーと……」

「あとね、とってもお利口なんだ」

「へえ、そうなんだ」

「うん、郵便屋さんなんだよ」

「郵便屋?」

「ユキエちゃんに、お手紙を届けてくれるんだ」

「ああ、伝書鳩か」

「ぼくね、とっても大切なお手紙を送ったんだ。だけど、それっきり帰って来ないんだよ……」

「なにか、特徴はある?」

「色が白くてね……」

「ふむふむ」警官は、調書を取りながら相槌をうった。

「お目々がパッチリで……」

「ほうほう」

「とっても可愛い声で、お話しするんだ」

警官は、顔をあげ「へえ、話ができるんだ?」と、たずねた。

「できるに決まってるよ。来年、小学生だもん!」

「ハトが!?」

「ユキエちゃんが」

「え、ユキエちゃん?」

「うん」

「ああ……じゃ、ハトは?」

「クルックー」

「あ、うん、それは分かったから……他に、ハトの特徴は?」

「おっきな音を鳴らすと、やってくるよ」

「いやいや、例えば名前とか……」

「なんじ」

「あ、ナンジ君って言うんだね?」

「ううん、いま何時?」

「え?……ああ、そろそろ三時かな」

「あ!ぼく、もう行かなきゃ」

「へ?」

「じゃあ、ハトが届いたら教えてね。バイバイ!」と、走り出す男の子。

警官は、慌てて声をかけた。「え、教えるって……どうやって!?」

男の子は振り返ると、満面の笑みで答えた。「ハトで!」

警官は、走り去る男の子を眺めた後、調書に目を落としてからつぶやいた。

「クルックー」

「あのう……」

不意な声に、警官は跳ねるように振り返った。

声の主は、沈痛な面持ちの女性だった。

手には、空になった鳥かごを持っている。

「ええ!?」警官は、驚きを隠さなかった。

「あの、大丈夫でしょうか?」女性は、不安そうにたずねた。

「え、ええ、もちろん。どうされました?」

「落し物なんです」

「落し物……。なにを、ですか?」警官は、鳥かごを凝視した。

「ハトです」

「……ハト?」

「ええ、ハトです」

「クルックーの、ハトですか?」

「いいえ」と、怪訝な顔を浮かべる女性。

「あ、ああ……そ、そうですよね!」警官は、乾いた声で笑った。

「クゥッークックックゥーの、ハトです」

「あ、やっぱり、そのハト……」

「やっぱり?」

「あ、いえ……どんなハトですか」と、ペンに手を伸ばす警官。

「クゥッークックッ……」

「鳴き声はわかりました!」

「はあ……」

「あれ?」と、ペンがないことに気づく警官。

「どうされました?」

「あ、いや、ボールペンが……」

「ペンなら、上着の後ろ襟にあります」

「え、そんな……」

警官が背中に手をやると、女性の言うとおりであることがわかった。

ペンのキャップをはずすと、ペン先からバラの花が飛び出した。

「……私、売れないマジシャンなんです」と、女性が言った。

「ええ、そのようですね……」

「え?」

「あ、いえ……すみません」

警官は、仕方なく引き出しから代わりのペンを出し、調書をとった。

「今夜、ステージで使う予定の大事なハトが、逃げてしまったんです。もしかしたらって思って、お伺いしたのですが……」

「そうでしたか……。でも、お力になるのは難しいかと……」と、女性に目をやった警官は、叫び声をあげた。「ええっ!!」

女性は拳銃を手にし、自身のこめかみに押し当てていた。

警官の腰にある拳銃のホルスターは、いつのまにか空になっていた。

「私、本気なんです……。だって、もう……失敗は許されないんですから……」と、天を仰ぐ女性。

「わ、わかりました!できる限りの協力はしますから、落ち着いて!」

「……本当に?」

「約束します!」

「じゃ、鳴き声は?」

「え?」

「あのハトは、なんて鳴きます?」

「え、えーと……くっくっくぅ……?」

「いいえ!クゥッークックックゥーです!」

「いや、その、クゥッークッ……」

女性は、引き金をひいた。

「ひいっ!」と、思わず目を閉じる警官。

恐る恐る目を開けると、銃口から万国旗が飛び出しているのが見えた。

「私、マジシャンなんです……」と、女性。

「え、ええ……よくわかりました」

「なんじです」

「え……ああ、ちょうど三時です」

「いいえ、ハトの名前。ナンジと言います」

「あ、ああ……ナンジ君ですね」

「くれぐれも、お願いします」と、言い残し、女性はうつろな足取りで駐在所を去った。

警官は、しばらく呆然とした後、拳銃がないことに気がついた。

急いで女性の後を追いかけようとするも、すでにその姿はない。

なにか手がかりがなかったかと、調書に目を通した。

そして、ひとつだけ記してあった言葉を、力なくつぶやいた。

「クゥッークックックゥー」

「よろしいですか?」

声をかけられ、警官は弱々しく頭を上げた。

そこには、息を乱し、額に汗を浮かべた男性が立っていた。

「落し物ですか、ハトの?」と、警官はうわごとのように言った。

「ええ!?」

「鳴き声は?」

「は?」

「ポッポッポ?」

「い、いや……」

「クルックー?」

「ちょっと……」

「じゃなかったら、クゥッークックックゥー!?」

「落ち着いてください!」

「え?あ、ああ……すみません、取り乱しまして……」

「実は、女性を探しておりまして」

「女性を?」

「はい」

「売れないマジシャンの?」

「は、はい」

「どこにいるんですか!?」と、男性につかみかかる警官。

「いや、それがわからないから来たんですよ!」と、警官を振り払う男性。

「あ……そ、そうですよね」

「彼女、もう訪ねて来たんですか?」

「え、ええ!先ほど……」

「そうでしたか……。すみません、ごめんどうおかけしまして」

「どういうことですか?」

「私なんです。ハトを逃がしたのは……」

「え!?」

「あいつに、マジシャンを辞めてほしくって……」

「おい、あんた!」

「え?」

「なんてことしてくれたんだ!!」と、再び男性につかみかかる警官。

「ちょ、ちょっと、止めてくださいよ!」と、警官を振り払う男性。

「あの人はな、いくら売れなくても、命がけでマジシャンやってんだ!」

「そ、それは……」

「それなのに、面白半分でハトを逃がしていいと思ってんのか!?」

「なにも、面白半分ってわけでは……」

「じゃあ、なんだ?あの人は命がけだぞ?そう、命がけだから……だから、拳銃を……拳銃をなくしちゃったんですよ。……ねえ、どこにあるか知りません、私の拳銃?」

「知りませんよ。でも、彼女がそこまで本気だったってのも、知りませんでした……だけど、私は……」

「ひどい人ね!」と、背後から声がした。

二人が声の方へ振り向くと、女性が立っていた。

「あなたが、逃がしたのね?」と、女性が男性につめ寄った。

「確かに逃がしたよ、でもこれには理由が!」

「聞きたくない!」と、言った女性の手には、拳銃が握られていた。

「待て!冷静になるんだ……」と、息を呑む男性。

「大丈夫。あれはきっと偽物です」と、警官が男性に耳打ちした。

それが聞こえたかのように、女性は空に向かって引き金をひいた。

銃口からは、万国旗ではなく、激しい破裂音が飛び出した。

警官と男性は、言葉を失った。

「マジシャンとして成功しているあなたには、私の苦しみなんてわからないのよ。……今夜失敗したら、道を失ってしまうのよ?……そうしたら、私……もう、あなたのそばには……」

「失ったらいいさ、そんな道!」と、男性が言った。

警官は、驚いた顔で男性を凝視している。

「僕がもっと腕を磨くよ。そうしたら、きっと他の道が……」と、男性が言いかけた時、空から手紙が降ってきた。

手紙は、男性と女性の間にふっと舞いおりた。

「ずっと言えなかった言葉が、ここに書いてある」と、男性。

「やっぱりあなた、すてきなマジシャンね」と、女性。

男性と女性は、手紙を拾い上げると、手を取り合って行ってしまった。

警官は、呆気にとられたまま、動けずにいた。

どこからか、ハトの鳴き声が聞こえてきた。

「クルックー」

「おまわりさん、ありがとう!」

見ると、ハトを落とした男の子がいた。

「あ、ああ、どうしたんだい?」警官は、我に返ったように言った。

「お礼を言いにきたんだよ!」

「お礼?」

「うん、帰ってきたんだ!」と言った男の子の鳥かごには、ハトが戻っていた。

「ああ、そうかい。良かったね……」

「でもね、ユキエちゃんへのお手紙は、なくなってたんだ。もう一回、書かなくっちゃ……」と、男の子。

「手紙って……あ、さっきの手紙!ねえ坊や、手紙にはなんて書いたんだい?」

「え、うんとね……『ぼくのお嫁さんになってください』って」

「ああ、お嫁さんか……。はは、そうか……」

「ねえ、誰にも言わないでね?」

「え、ああ、うん……。言わないよ」

「ねえ、さっきの音って、おまわりさんが、やってくれたんでしょ?」

「え、なにが?」

「だってさっき、鉄砲の音がしたから。おっきな音を鳴らすと、やってくるって言ったでしょ?」

「え、ああ……。あ、そうだ、そうだった!」

警官は、はっと気づきホルスターを見た。

そこには、拳銃が元の通りに戻っていた。

「はあ、良かった……」と、肩を落とす警官。

「あ、おまわりさん!」

「なんだい?」

「帽子に、ハトのフンが落ちてるよ」

「え?」

どこからか、ハトの鳴き声が聞こえてきた。

「クゥッークックックゥー」

「なんじだ」と、警官。

「もう三時すぎだよ」と、男の子。

「いいや、このフンの落し主の名前さ。は、ははは……」

「変なの。おまわりさん、どうして笑ってるの?」

空は、目が覚めるような青さだった。

頭上では、真っ白なハトが羽ばたいていた。

警官は、空に向かって笑みをこぼすと、つぶやいた。

「今日も平和だからさ」

(終)

落し物