八咫烏(8)

第八話「露草色に吠える」

向島のはずれにある大きな山。その山奥に、ひっそりと佇む古い荒寺。江戸でもっとも有名な義賊・八咫烏の隠れ家である。

カシラの烏平次と兄貴分の雷蔵は、朝から出かけている。隼助はひとり荒寺に残って、落ち葉のつもった庭を掃いていた。夕方に焼き芋をやるので、落ち葉をあつめているのだ。

「よし。こんなもんでいいだろ」

庭を掃き終えると、隼助は縁側に腰をおろしてくつろぎはじめた。寺のいちばん奥から二番目の部屋。障子は開け放ってある。露草色の空を見上げると、浜辺にうち寄せる白波のような〝まだら雲〟が広がっていた。その白波の上を、無数のトンボが飛びまわっている。まるで大海原の空を舞うカモメの群れのようだ、と隼助は思った。

「秋、か」

ぽつりとつぶやいて、隼助はひざの上で手を組んだ。縁側から井戸までは、四角い石畳が三十個ほど、飛び石状につづいている。井戸の向こうには、見渡すかぎりの竹林が広がっていた。

「そういや、あのふたり。このまえも深川に用事があるとか言って出かけていったけど、なにしてんのかな」

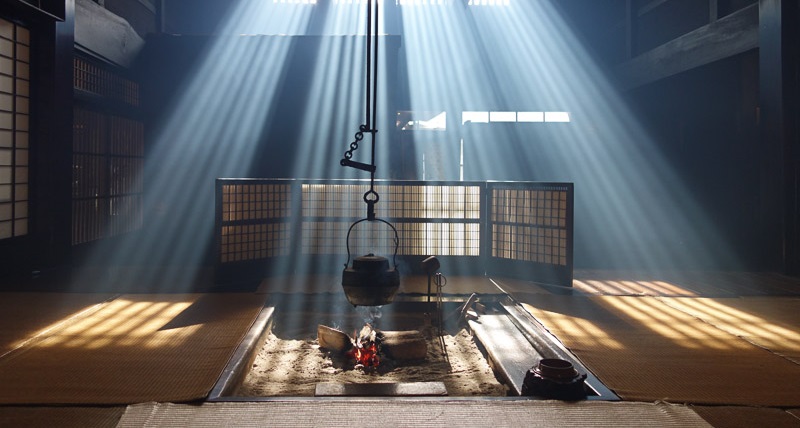

隼助は座ったまま部屋の中をふり返えった。部屋の中心にある囲炉裏の上で、自在鉤に下がる鉄瓶の注ぎ口から白い湯気が立ちのぼっている。奥の部屋、囲炉裏をはさんで隼助の正面の部屋は台所だ。朝餉は大抵自分たちで作っていた。台所のとなり、寺のいちばん奥の部屋は風呂場になっていた。寺というよりは木賃宿にちかい感じだった。

「……ハラ減った」

隼助はふたたび井戸のほうに顔を向けた。竹林のほうで秋蝉が鳴いている。隼助の腹の虫も鳴いている。

「あったかい霰そばが食べたいなぁ……」

「なら、ひとりで食ってこいよ」

「あっ、カシラ」

烏平次が雷蔵を伴って帰ってきた。

「おまえの分は、おれたちでいただくとしよう」

烏平次は右手にぶら下げた寿司の包みをヒゲ面のよこにもち上げると、黄色い歯を見せながら笑った。

「じょっ、冗談ですよ、冗談」

隼助は烏平次から寿司の包みをひったくった。

「オレも寿司食います!」

露草色の空の下に、三人の笑い声が広がるのであった。

昼めしが済むと、烏平次が囲炉裏のわきでよこになった。あたまを庭のほうに向けてひじ枕をしている。足は、隼助のほうに向けられていた。

烏平次は目を閉じると、酒臭い息をふーっと吐きだした。そして鼻からすーっと息を吸い込むと、たちまちいびきをかきはじめるのであった。

「もう寝ちゃいましたよ」

隼助は呆れたように言った。

囲炉裏をはさんで烏平次の向かい側に、雷蔵があぐらをかいている。隼助はふたりの間、庭を正面に見ながら座っていた。

「無理もねえ。どんぶりで十杯も酒を飲みなすったんだ」

雷蔵も、あきれた顔で茶をすすっている。

開け放った障子から、陽の光が差し込んでくる。庭先ではスズメが数羽、地面をつついていた。

外は風もなく、天気もいい。秋といっても、まだ着物に綿を詰めるほどではなかった。暑くもなく、寒くもない。ちょうどいい陽気である。

囲炉裏の淵に湯呑を置いて雷蔵が腰を上げた。

「さてと。薪割りでもしてくるか」

寺の裏庭、ちょうど風呂場の裏で、雷蔵が薪割りをはじめた。肩脱ぎになり、首から手ぬぐいをぶら下げている。隼助は風呂場の格子窓の下に積み上げられた薪に腰をおろした。

「ところで、雷蔵さん」

「なんだ」

雷蔵は隼助のほうを見ずに返事をした。井戸のほうに背を向ける格好で、雷蔵が手斧をふりおろす。きりかぶの上でふたつに割れた薪の片方が、隼助の足もとに転がってきた。その断面は、まるで鉋で削ったように滑らかだった。雷蔵は、もと伊賀の忍である。剣術の腕も相当に立つのだ。

隼助はあたまのうしろで手を組むと、台所のそとカベにもたれかかった。

「今日はどこに行ってたんです? ひょっとして、オレ抜きで〝お勤め〟をしてきたんじゃあ……」

「まさか」

きりかぶの上に新しい薪を立てながら雷蔵が笑った。

「教えてくださいよ。オレに隠さなくちゃならないことなんですか?」

隼助は、少しふてくされながら雷蔵の横顔に尋ねた。

「べつに隠してるわけじゃあねえさ」

雷蔵がきりかぶの上に手斧の刃を突き立てた。

「じつは、そろそろこの寺を引き払おうと思ってな」

「え?」

あたまのうしろで組んだ手を解くと、隼助は思わず立ち上がった。

「それじゃあ、雷蔵さんとカシラは、新しい隠れ家を探してたんですか?」

「まあ、隠れ家といやあ隠れ家なんだが」

「深川、ですか?」

「ああ、深川だ」

「でも、街の中じゃあ、人目につきませんか?」

本所深川。大川(隅田川)の対岸は浅草である。この向島のような田園地帯ではないのだ。

「これからは盗むだけじゃねえ」

懐から煙草入れを取りだしながら雷蔵が言う。

「先代のカシラ、伝左衛門のダンナみてえに、なにか三人で商売をやろうと思ってな」

「オレたちで、店をもつんですか?」

「そうだ」

うなずくと、雷蔵は煙管の煙をぷーっと吐きだした。

「オレたちの、店」

小間物問屋なら二百両あれば買える。

「アッシとカシラは、めし屋をやろうと思ってるんだが、おめえさんはどう思う?」

煙管の先で隼助を指しながら雷蔵が訊いた。

「いいですねえ。そしたら、だれか雇いましょうよ」

隼助がそう答えると、雷蔵の目がギラリと光った。

「若え娘……だな?」

鼻から紫煙を立ちのぼらせながら、雷蔵が不気味な笑みを浮かべた。隼助は、ニヤリと笑ってうなずいた。

一服すると、雷蔵はふたたび薪割りをはじめた。隼助は格子窓の下に積み上げられた薪に腰をおろし、風呂場のそとカベにもたれかかった。

「オレたちの店、か」

手をあたまのうしろで組みながら、空を見上げる。もし店が繁盛すれば、無理に盗みをしなくても済むようになるかもしれない。できれば、そのまま足を洗いたい。隼助は、秘かにそう思うのであった。

「雷蔵さん。いつからはじめるんです? オレたちの店」

「そうさなあ。来月あたり、かな」

雷蔵が薪にめがけて手斧を振り下ろした。

「ところで……」

「なんだ」

雷蔵が返事をしながら新しい薪に手をのばした。

「住み込みで雇うんですか? その……若い女の……子……」

雷蔵の動きがにわかに止まった。伸ばした手の先にある薪を、真剣な表情でじっと見つめている。隼助はあたまのうしろで手を組んだまま、じっと雷蔵の横顔を注視した。

「バッカだなあ。おめえさんは」

雷蔵がとびきりの笑顔でふり向いた。

「通い奉公にきまってるじゃあねえか」

「……ですよね~」

隼助も笑顔で言った。

「バッカだなあ、オレは」

隼助が笑うと、雷蔵も一緒に声を上げて笑った。

「あー、早く来月になんないかなぁ」

隼助は空を見上げてため息をついた。

「……?」

雷蔵が手斧を頭上にかまえたまま、きりかぶの上に立てた薪をじっとながめている。いつまでたっても、ふり下ろさない。

隼助はニヤリと笑った。

「ひょっとして、雷蔵さん。本気で考えてるんじゃないんですか? 住み込みの件」

雷蔵が横目でジロリとにらんできた。

「まさか」

雷蔵が手斧をふりおろした。

「あ痛てっ!」

隼助は右足の脛を抱えて体を丸めた。ふたつに割れた片方の薪が、隼助の右足に飛んできたのだ。

「ねっ、狙いましたね……雷蔵さん」

隼助は体を丸めたまま雷蔵をマユの下からにらみつけた。

「まさか。偶然でさァ」

雷蔵は隼助の顔を見ながら不気味に笑っていた。

半時(約一時間)が経った。

隼助は薪の上に腰をおろし、手をあたまのうしろに組んでカベにもたれかかっている。

「まだ起きてきませんね。カシラ」

思わずあくびが出る。隼助もなんだか眠くなってきた。

薪割りをつづけながら、雷蔵が言う。

「あと半時は起きねえだろうよ」

隼助はあたまのうしろで手を組んだまま空を見上げた。

「雷蔵さん。ひとつ訊いてもいいですか?」

「うん?」

「カシラって、いつから被って――」

「――ヅラか?」

隼助が言い終わらないうちに雷蔵が答えた。隼助は顔を空に向けたまま、そっと視線を下げて雷蔵の顔をうかがった。

「……!」

マユが〝ハの字〟になっている。血走った鋭い眼でにらみながら、雷蔵は右肩にかついだ手斧の柄をちから強くにぎりしめていた。

隼助はゴクリとつばをのみ込んだ。

「訊いちゃ……ダメ……です、か?」

「詳しいことは、アッシにもわからねえ」

雷蔵はため息をついて天を見上げた。手斧は右肩にかついだままだ。

「ただ……」

「ただ、なんです?」

「アッシがカシラに出会ったときには、すでに被っていなさった」

雷蔵はそう言って隼助の顔を見ると、かすかにほほ笑みながらうなずいた。

「カシラは、もと侍だったらしい。アッシが知ってるのは、それだけさ」

「カシラが侍ねえ」

あの達磨入道みたいな顔は、どちらかといえば〝雲助〟だろう。隼助は思わず笑ってしまった。

「なあ、隼助」

雷蔵が真剣な目を向けてきた。

「カシラをあんまり馬鹿にしちゃあいけねえぜ?」

「べつに、オレは馬鹿にしてるわけじゃ」

「カシラは大酒飲みで色好きだが、人間はできてなさる。アッシらよりも、ずっと立派なおひとなんだよ。だから、八咫烏の頭目に選ばれなすったんだ」

たしかに雷蔵の言う通りだ、と隼助は思った。

雷蔵が新しい薪を切り株の上に立てて、頭上に手斧をかまえたときである。

「おう、おまえら。まだやってたのか」

井戸のほうから烏平次がやってきた。顔を洗っていたのだろう。手ぬぐいでヒゲ面をこすっている。

かまえを解きながら、雷蔵が烏平次のほうをふり向いた。

「カシラ。もう起きなすったんで?」

「ああ。焼き芋やるって言ってたからな。少し早めに起きたんだ。まだ終わんねえのか? 薪割り」

「もう少しで終わりやす」

雷蔵は答えながら、首から下げた手ぬぐいで顔を撫でまわした。

「おれぁ、ちょっと街まで酒を買いに行ってくる」

そして、烏平次は去り際にこんな言葉を残した。

「ついでに髪結い床にまわってくる。月代が少し伸びてきたんでな」

市松人形でもあるまいし、バッカじゃねえの。と、胸の中で毒づきながら忍び笑いをする隼助なのであった。

「あ痛てっ!」

右足に薪が飛んできた。隼助はひざを抱えて雷蔵をにらんだ。

「やっぱ狙ってたんですね? 雷蔵さん」

「まぐれだよ。偶然でさァ」

手斧の刃をきりかぶに突き立てながら雷蔵が笑った。

「そろそろ終わるか。これだけありゃあ、来月までもつだろう」

「来月……オレたちの店。そして……」

隼助がニヤリと笑う。雷蔵も不気味な笑みを浮かべた。

「若い娘!」

雷蔵と仲良く吠える隼助なのであった。

次回、第九話「偽小判」

おたのしみに!!

八咫烏(8)