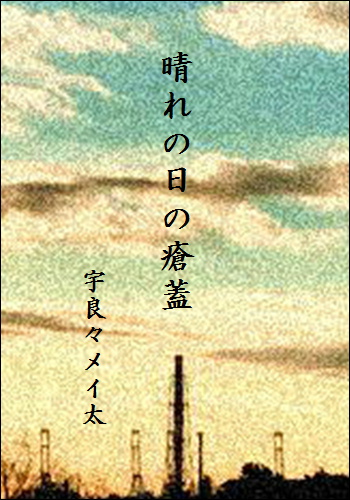

晴れの日の瘡蓋【第一話】

一、冬至の雨

1

携帯を覗くと、時刻は九時を回ろうとしていた。

あれからどれくらいの時間が経過したかわからない。

世界はいつも通りに朝を向かえ、昼を通過し、気が付けば真っ暗な部屋の中で小さな私がひとり天井を見上げている。

これが私の日常と化していた。

頭が重くズキズキと痛む。

きっと寝てばかりいるからだろう。

そういえば、もう何日も人と会話をしていないような気がする。バイトも無断欠勤真っ最中だ。最初の日はバイト先からの着信で履歴が満たされていたけど、今日はメールの着信が何件かあっただけで、まだ一度も電話の着信はない。

多分クビになったのだろう。私は社会から拒絶されたのだ。

いや、無視し続けたのは私だ。自ら社会との接触を拒んだと言った方がこの場合正しいのかもしれない。

本屋のバイトは私に合っていたような気がする。

少しだけだけど時給も上がって、煩わしくない程度の仲間もで出来て、まあ、それなりにはやって来れたとは思う。

「もうちょっと愛想よくしてね」なんて事を店の社員さんから言われることがあったけど、それは毎度のことだから、とりわけ気にも留めなかった。

愛想が悪いのは私の性格上の問題だから注意されても直しようがないし、正直、たかだか時給八〇〇円程度で、性格まで変えろというのは難しい話だと思う。

ミスもせず、しっかり仕事をこなしてきたのだからそのくらい大目に見てくれてもよさそうなものだけど、彼らの立場ではそうもいかないみたいだ。

週四日、大体六時間働いて月八万円に満たない収入だった。

いつも、そのありがたみを噛みしめる前に、ほとんどが生きるための費用で消えて行った。基本的に働くのは好みじゃなかったけど、どうしようもない今の生活だけは、何としてでもクリアして行かなければならなかった。欲しい物や、やりたい事も特になかったし、これから見つけようなんて考えたこともない。とりあえず私としては現状維持できるだけのお金があればよかった。

現状維持が私の基本スタンスだった。

現状維持というものが一番苦労する。

私は何も変わらないけど、まわりは日に日に私が予想もしなかったモノへと変化して行った。

なぜみんなそんなに生き急ぐのかよくわからないけど、今まで同じ歩幅で歩いていたかと思うと、急にペースを上げて走り出し、気が付けば私の周りには誰もいなくなっている。

どうやら世の中にはすべてを円滑に動かしていくためのペースメーカーがいて、みんな必死こいてそれに付いて行こうとしているのかもしれない。

でも私にはそのペースに付いていく気力はないし、そう言うのが正直、空しくて、バカらしく思えて仕方がないのだ。

だから、状況がどうであれ、気分が乗らなければいつでも立ち止まる。

周りに誰もいなくなったって、そんなのはお構いなしだ。

もうそろそろ比較的仲の良かったバイト仲間からのメールも来なくなるだろう。

これで私は完全に世間から三行半を突きつけられたことになる。このまま私の事を忘れてしまえばいい。それでいいんだよ。本当に。

みんなには申し訳ないけど、もう何も考えられない。

やる気がしない。

どうやってもやる気の周波数を合わせられないでいる。

もうみんなに応えることは出来そうもない。完全に挫けてしまったのよ。情熱というものは、私の体内から溜息とともに抜け出してしまった。

ヌケガラとはまさにこの事だ。

情熱を燃やすためのエネルギーも必要ないので、この何日かはもマトモな食事をしていない。もっとも、胸につかえてしまって、食事が喉を通りそうもないのだが。今の私には、食事よりも惰眠を貪ることの方が重要なのかもしれない。とにかく眠くて眠くて仕方がない。

多分私の人生はグリム童話の「いばら姫」のように呪われてしまったのだろう。

この自堕落な「いばら姫」が住まう城は、今、孤独と言う茨が繁茂して、何人たりとも足を踏み入れることを許さない要塞と化しているようだ。

私がこのまま百年の眠りについても王子様はやって来ないだろう。

たとえ張りめぐらされた茨を破ってこの姫を助けに来るような稀有な王子様がいたとしても、私は決して目覚めることなく、さらに百年、二百年と眠り続けるだろう。

なぜならば、呪いをかけたのは十二番目の魔法使いではなく、私自身なのだから。

もう二度と他人に煩わされないために、私が自ら望んで錘に手をかけたのだ。それどころか侵入者とみなし、王子様を呪い殺してしまうかもしれない。

とにかく今の私には他人の存在が鬱陶しくてどうしようもなかった。

ここ最近、異常なほど神経質になっていることが自分でもよくわかる。

道を通る車やバイクの音、近所の子供たちの声、同じアパートの住人の生活音など、とにかくありとあらゆる音が耳障りで仕方なかった。

今日は特に酷さを増している。掃除を怠ったベランダには、風によって隣の庭木から木の葉が運ばれて、風が吹くたびに落ち葉がベランダ中を駆けずり回っている。その音は捕らえられた小動物がグルグル駆け回っているように感じられて、どうしようもなく気持ちが悪い。

うちの実家の近所に霊感の強いおばちゃんがいて、その人の話では私には猫の怨霊が憑いているらしい。多分これは私に取り憑いた猫の仕業だ。そう考えた方がしっくりくる。

その猫の亡霊の正体が子供の頃うちにいた小春なのは解っている。覚えてないけど、父親の話では、私はよく小春のシッポを引っ張ったり、嫌がる彼女に跨がったり、クレヨンでお化粧してみたり、それ以外にも結構ヒドイことを無邪気にやっていたみたいだ。

私はただ遊んでやってるつもりだったんだろうけど、小春にとって私という人間は、脅威以外の何物でもなかったに違いない。多分彼女はいつか仕返ししてやる、そう思っていたんじゃないかな。

だから死んだ後、たまにこうして化けて出て来ては、今の私の状態を嘲笑っているんだろう。

何てことはない。そんなのいつものことだよ。そう納得させても音がする度ベランダの方へ目をやってしまう自分がイチイチ腹立たしい。今日は一日ずっとこんなことを繰り返している。

夜になって一段と風が強くなったようで、時折ガラス戸を強く叩くようになった。私は何度かガラス戸に目をやった後、そのまま目を凝らしてガラス越しに外の景色を見つめた。

ここ数日、電気も付けずに薄暗い部屋の中で過ごしている。暗い部屋の中はベランダへと通じるガラス戸を通して町の灯りを受け入れ、その仄かな光が部屋の輪郭を微かに映し出していた。

よく見てみると、夜空に覆われた雨雲が町の灯りに照らされて、少しだけ赤みを帯びているのが、ガラス戸越しからでも確認できた。これから雨が降るのだろうか。降るのなら早く降ればいいのに。雨が降れば益々外へ出たくなくなる。私にとって、それがすべての関わりを拒む正当な理由になるような気がするのだ。

心が少しだけ期待する。雨を見るのも久しぶりだ。雨が降れば私の心にこびり付いた垢をきれいさっぱり洗い流してくれそうな気がする。ついでに すっかり汚れてしまったこの身体もさっぱり洗い流してはくれないだろうか。実はここ数日、風呂に入っていないのだ。前に入ったのはいつだったかな。これが冬場でよかった。夏場なら相当・・・・・・・。

考えたくないな。これは女としてはどうかと思うけど、どうせ誰とも会わないのだからキレイにする必要などない。もう必要のないことは一切やりたくない。何もかもがどうでもよくなった。

何だかとても寒い。部屋の中が湿気を帯びた冷たい空気で満たされている。

雨はまだか。空気に雨の匂いが混じっている。冷たい空気とその重く湿った匂いから逃れるようにして布団を頭から被った。布団の中に潜り込むと自分の匂いがした。埃と汗と甘ったるい何かが混じった独特の匂い。これは紛れもなく私がここで息衝いている匂いだ。もうひとつの匂いはどこに行った?私の記憶の中にこびり付いて離れないあの柔らかな香り。この私にとびきりの安心感をくれたあの温もり。私がこうして腐っている間に、どこか遠い所へ旅立ってしまったみたいだ。

今、この部屋は私の匂いと雨の匂いで満たされている。私は独りだ。最近はこうした何気ない事でその事実を思い知らされ、何だかとてもやり切れなくなる。

ああ、このままこうして布団に潜り込んだまま眠るように死んでしまいたい。もう何も無かったかのように消えてしまいたい。

この先に待ち受けているであろう失望感に耐えられるだけの自信は私にはない。何かをすれば必ずそれに対して失望する。少なくとも私の人生はそうだった。だからもう何もしたくない。どうせ何をやっても結果的に失望するのなら、あえて何もしない方がグルグルと余計な考えを巡らせずに済むのだ。

正直、もうこれ以上自分自身を護っていく事に疲れてしまった。もがけばもがくほど、私の肉体は締め付けられ、そして体力と精神力を奪う。こんな事が毎日繰り返えされれば無気力になるのも当然だ。だから、私がヌケガラになってしまったのも仕方ない事だと思う。

中学時代、担任の先生から「明日世界が滅びるとしても、今日あなたはりんごの木を植える。」という言葉を教えてもらった。

これが卒業の訓示だった。でもね、先生。たとえ木を植えたとしても、元々土が腐っていたのだから何をやっても無駄だったんです。

実が生ることを期待して愛情を込めて水をやり育てても、土壌が腐っているから林檎の木に実なんて生るわけがないんです。

私にはその失望感がどんなものかよくわかります。失望はため息とともに情熱を冷まし、すべての物事を失速させます。

そんな馬鹿らしい事に今まで骨身を削って来たのです。これはまさにこの世のフジョウリと言うべきでしょう。

それに気付いた時、一気に体の力が抜けてしまって、それ以降、私はずっと何もせず、ダラダラと日々をやり過ごしながら生きてきました。

何かをする意味がなくなってしまったと言う方がこの場合正しいのかもしれません。

何やってんだろ。

「私は・・・。」

一言ため息混じりの声で呟いてみた。声とも言えないか細い音は、唯々嫌悪感を覚えさせるだけだった。そういえば声を発したのは久しぶりだ。一応まだ喋る事は出来るのか。ため息を吐く度に、私のこの小さな身体から重さというものが失われているように感じられる。

私の中で唯一重さを感じられる場所、それは丁度おヘソ下ら辺で、鉛のカタマリがあるかのようにずっしり重く、その重みは溜め息となって身体の外へ放出されるのだ。

いくら放出されてもその重みを失わないのは、これが魂のオモミってやつだからだろうか。いや、違う。これは多分行き場を失った情熱が消化不良を起こして蓄積された重みなんだろう。溜息を吐くたびに私の情熱は行き場を見失う。とにかく息苦しくて堪らない。今にも張り裂けそうなほどそれはパンパンに膨れ上がっている。

布団の中から顔を出し再びデンワを覗く。

今日は何だ覗く回数が多い気がする。この鳴かない物体に一体何を期待しているのだろう。

また溜息が漏れそうになったがグッと堪えた。

私の体温で暖められた布団の中で、心が再び温もりを取り戻すのを待っている。しかし待てど暮らせど私の心は冷えて行くばかりだ。もう待ちくたびれて瞼が重くなってきた。不思議なもので、疲れるような事を何もしていないのに眠気は度々訪れる。私はもう眠ることしか能がないのだ。

雨樋からピチャピチャと水の跳ねる音が聞こえ始めた。待望の雨が降り出したのだ。今の私にとって雨は一筋の希望なのだろうか。雨が奏でるその冷淡な音色は、なぜか私に安心感を与え、冷え切った心を少しだけ温めてくれるように思えた。もう何も期待することなんてないのだ。そんな事を考えているうちに私は微睡みの中に溶け込んだ。

ワタシハ、ユメヲミタ。

何気ない帰り道の風景。

毎日繰り返していた当たり前の風景。

なぜか私は制服姿。

この制服は中学の時のものだ。

私の周りでは同じクラスの子達がそれぞれお喋りをしている。

私は誰とも話さずに、彼女達と一緒に歩いている。

これは間違いなく中学時代の下校途中の風景だ。

でもこの時、私が見つめていたのはクラスの子達じゃなくて、先頭を歩いている〝誰か〟の背中だ。

私はその状況に疑問を持ちながらも、見慣れた帰路を歩いている。

次の瞬間、この世のものとは思えないサイレンの様な轟音が猛スピードで私の横を通過し、私はその場に立ち尽くす。その音は不吉な予感で風景を満たし、私の思考を奪った。

場面は一旦ここで途切れ、次に女が私を抱きしめている場面に切り替わる。

女はまだあどけなさが残る顔をしていたが、私よりもずっと大人に感じられた。

私は泣いている。悲しくて、寂しくて仕方がない。嗚咽が止まらない私を女は強く抱きしめている。その温もりは気持ち悪い程鮮明なもので、何だかとても恐ろしいもののように思えた。

その温もりから離れようとすればするほど私は離れられなくなり、私は溶けていくような感覚に襲われた。

女に抱かれる私がどんどん小さくなって行く。女は私を取り込んでいるのだ。

それが解った時はすでに手遅れで、気がつけば私は女の中に吸収されていた。

女の中に取り込まれた私は小さくうずくまっている。それはまるで胎児のようだ。いや、胎児そのものになっているのだ。

胎内は不快で、私は早く出たくて仕方がない。私は喚き散らし暴れ倒し、ついにこの窮屈な殻を破り外へ脱出する。

外へ出て初めて目にしたものは、光に満ちた女の姿だった。女から先ほどのあどけなさがすっかり消え、本当の大人の女になっている。

女は再び私を抱きしめていた。それは先程の嗚咽で泣きじゃくる場面の続きのようにも思われたが、口の中いっぱいに広がるお乳の味と、抱かれる胸の甘い匂いに気付くと、自分が赤ちゃんになっている事をようやく理解した。

この女の匂いを私は知っている。女の顔は満たされていた。それは前にも見たことがある。

私は嫌悪感でいっぱいになる。心臓は高鳴り今にも張り裂けそうだ。

心音の向こう側で無機質な音を感じる。警報のような、サイレンのような感じがする。その得体の知れない音がより一層不快感を煽っているのだ。

吐き気がするほど激しい鼓動がピークを迎えると、ようやくここで今いる場所が夢と現実の境界線であることに気づく。

早く目覚めなければ私はこのまま死んでしまうような気がして、頭を振り絞って覚醒方法を考える。すると、そこで再度場面が例の下校途中の風景にリセットされた。

先ほどと全く同じ場面で、私は何の疑いも無く通学路を歩いている。ふと周囲を見回すと、そこにいるのは私だけだった。

夕焼けの中、そこには誰もいなくなっていた。

まるで町が一瞬にして廃墟と化したように静まり返っている。

私は怖くなって、通学路を逆戻りして学校へ向かった。

校舎中を隈なく探しても、やっぱり誰もいない。

私はもう狂いそうになって、声を荒げて泣き叫ぼうとしても空気の抜けたような幽かな音だけが私の体内から放出されるだけだった。

それでも必死に声を上げようとする。すると次第に周りの景色が霞んで行き、そのまま白い闇に包まれた。

気がつくと私はひとり校庭に立っていた。

恐ろしいほど静まり返った放課後の校庭だった。

そこではありとあらゆる感覚が失われ、音もなく、一切の苦痛が嘘のように取り払われている。

その時、背後から風の音が聞こえた。

私はゆっくりと振り返る。

グラウンドには二つの影が落ちている。

私は手を伸ばし、夕焼けで真っ赤に染められた彼女の手首を掴んで自分の方へと引き寄せた。

引き寄せた彼女は私よりも小さく、大きな瞳で私を見つめている。

「今度こそは」と勇気を振り絞って手を解き彼女の首筋まで指を滑らせた。

耳の辺りに触れる瞬間、こちらが怖気付いるのがバレたのか、彼女は笑みを浮かべ呟いた。

自分の鼓動に起こされた。心臓を嘔吐(もど)してしまいそうなほどバクバク鳴っている。中途半端に握られた拳が汗ばんでいる。とにかく不愉快で仕方がなかった。

唸るような音が鳴っている。それが携帯のバイブ音であることに気付くまで数秒かかった。状況は全く飲み込めていなかったけど、とりあえず音のする方へ手を伸ばした。

着信は兄(ニイ)からだった。もちろん出ない。数秒放置すると留守電に切り替わり、忌々しい音が鳴り止んだ。思わず舌打ちしてしまった。

雨足が強くなっている。携帯の時計を見ると、眠りに落ちてからまだ一〇分も経っていなかった。今が夢の中なのか、現実に戻ってきたのかは未だぼんやりしたままだ。しかし汗ばんだ身体と、喉の渇きが現実である事を私に訴えかけた。咳き込みそうなほど喉が渇いていたので、取りあえず水を飲むために台所に向かった。

水道水の冷たさが冬の訪れを感じさせた。部屋を見渡すとそこには私の存在さえ否定しているように思えた。そもそも私がここにいること自体間違いなのだ。

私の居場所、というより逃げ場は常に失われて行く。安息の場なんて端っから存在しないんだろう。

物事すべての歯車は私の知らない所で正確に回っていて、それを理解しきれない私は無駄な期待をしては心を砕かれ、いつもズタボロにされる。

もし神さまがいるのなら、せめて今だけ、今だけでいいからこの場所を私の居場所にさせて下さい。

あともう少しだけ眠っていたいんです。

一段と雨は激しさを増していた。時折フラッシュのような稲妻が部屋を映し出す。フラッシュが炊かれるたびに夢の中の女が頭の中に写し出されているのは、多分まだ寝ぼけているからだろう。

流し台には焼け焦げたフライパンやらボウルやらが洗われるのを待っていた。水が張られたボウルの中には卵の殻がプカプカ浮いている。その様を見ると急に絶望感に襲われた。いつも片づけてくれる人がいたのに今はこのザマだ。

ここだけあの日のままで時間が止まっている。

嫌だな。頭がクラクラする。

ふらふら足がもたついて今にも倒れそうだ。

床には食べかけのお菓子の袋や飲みかけのペットボトルやらが散乱している。

それを避けながら進んでいく。

我ながら最低だなと思ったのが、鼻をかんだ後のティッシュが無作法に投げ捨てられて、それが乾いてフローリングに貼りついていたこと。

それも一つや二つではなく、部屋の至るところで遭遇するものだから本当にやり切れなくなる。

テーブルの上には最後の晩餐の余韻が残っている。一人分のお皿とスプーンとマグカップ。そこだけが日常を残していた。

右足が何かを蹴飛ばした。

水が溢れている。

ペットボトルの蓋を閉めてなかったんだな。

本当にだらしがない。

しばらくその状態を見ていた。

また溜息が溢れる。

今度は我慢せずに全部吐き出してやった。

2

M駅から歩いて十分少々の六畳ワンルームアパートが私の住まいである。

正確には私が居座っている場所である。契約の名義は「飛鳥里咲良」で、私宛の郵便物は「飛鳥里方 笹之辺真」で届くようになっている。

保証人も彼女の父親になっているので、この部屋は正真正銘、飛鳥里咲良の部屋だ。

本来ならば、私と全く無関係な部屋なんだけど、色々と訳があって、家賃の半分と光熱費の半分を彼女に払って居候させてもらっている。

ただでさえ狭い六畳間を真ん中をカーテンで仕切って無理矢理プライベートスペースを作ったものだから、ほとんど立って半畳寝て一畳状態の空間が自分の居場所となった。それでも眠るためだけに生きている私にとっては十分な部屋なのだ。

本当の住人であるサクラは、数日前に部屋を飛び出したまま帰って来ていない。

その理由は多分、まだ私が居座っているからだろう。きっと私に会いたくないと思っているに違いない。

私だって彼女と会うのは気が引ける。というより早く彼女のことを忘れてしまいたいとさえ思っている。

でもここは彼女の部屋。彼女の物があり、彼女の生活感であふれている。

しかも今私が寝ているのは彼女の布団だ。そんな中に勝手に身を置いておきながら忘れてしまいたいなんて、ムシが良すぎて我ながら情けなくなってくる。私だって好きでここにいるわけじゃないし、出て行けるものなら出て行きたい。でも私には他に行く所なんてないのだ。

親元へ帰る。そんなことは一切考えていない。

家族とはずいぶん前から疎遠になっている。疎遠といっても、生き別れになったわけでも、遠く離れて暮らしているわけでもなく、会おうと思えばいつでも会える距離にはいるんだけど、何て言うか、精神的に疎遠になっているとでも言ったらいいのかな。近いのだけれど、遥か遠くにいるような気がしてならないのだ。

家族とはつい半年前までは一緒に暮らしていた。暮らしていたといっても、私は何も言わずに鯉のように口をパクパクさせながら両親からエサを与えられるのをひたすら待つだけで、正直、親子の交流は皆無だった。

実家で飼われていた時の私は、四六時中何かトンデモナイモノに囚われていて、身動きが取れない状態だった。

いつも頭ん中が落書き帳状態で、とにかく見知らぬ誰かが延々何かをそこに描き続けている。

それは自分の力で描き変えようと試みる度に、誰かの手によって不気味な色に塗り替えられてしまうのだ。私がイメージしているものが掴めさえすれば、それを実際にノートに描き出したりするんだけど、大抵はメチャクチャになって、何が何だか解らなくなって、結局はナススベがなくなっていった。

それが夜通し行われて、大変な疲労感に襲われながら、なかば気絶するように眠りに就く。そしてまた夕方ごろに起きると、ぼーっと天上のシミなんかを目で追いながら、頭が勝手に考えを巡らせる。これを繰り返しているうちに、私の青春は、咀嚼されず消化不良のまま過ぎ去っていった。

大体夜八時を過ぎると母親から夕食の用意が出来たことを知らせる電話が入る。

携帯の着信音を聞くと急に億劫になった。もともと偏食気味で気分屋なので、着信を無視することもしばしばあった。

当時私は実家の隣にある祖父母の家を自室として使用していたため、食事をするためにはまず一度外へ出なくてはならなかった。寒い日は外へ出たくない。寒くなればほとんど冬眠状態で、食事とお風呂、トイレに行くとき以外はずっと布団にくるまって過ごしていた。

前に丸一日なにも食べずに過ごしていたら、さすがに心配になったのか、寝てる間に母親が食事を持って私の部屋までやってきた。

目が覚め、机の上にオニギリが二つ置いてあるのを見たら、何だか急にやるせなくなった。いや、面倒くさくなったといった方がこの場合正しいのかもしれない。親の愛情とか、家族愛とか、何て言うのか、取り繕えられた情と言うものを一々受け止めることが、どうしようもなく億劫になってしまったのだ。

私は部屋のドアに〝気づかいはいりません〟と書いた紙を貼り付けた。

それ以降、私が籠城する部屋に母親が入ってくることはなくなった。それでも朝昼晩必ず食事を作り、一階の台所に用意してくれた。その大半は手付かずで下げられた。私の生活の後処理も定期的にやってくれていて、洗濯物や、食べ終わったお菓子や飲み物のゴミなどは、とりあえず部屋の前に置いておけば、何も言わずに片づけてくれていた。それでも、私のいる部屋まで入り込むことはなかった。洗濯物はきれいにたたまれ、夕方には私の部屋の前に置いてあった。それがすっかり当たり前になっていた。

二階にある南向きの一番良い部屋は、おじいちゃんが生前書斎として使っていた部屋で、そこはありとあらゆる本で溢れかえっている。部屋の隅っこに小さな机が一つ、その上にも本がギッシリ積まれている。とにかく活字が大好きな人だった。書斎はおじいちゃんが生きていた時と何にも変わらなかった。おじいちゃんが亡くなってから、この書斎が私の自室となった。

私たち家族が住む家はもともと祖父母宅の庭だった部分で、両親が結婚したのを機に譲り受けそこに私たち家族の家を建てた。大体十六坪ぐらいだろうか。家族五人で住むには正直小さすぎだった。そんな中で私はとても肩身の狭い思いをしてきた。

とりわけ問題となっていたのが親子関係だった。私たちは見事なまでに歯車が噛み合っていなかった。彼らは、いつも腫れ物にでも触るような態度で私に接してきたし、父親なんてここ何年か私と顔を合わせようともしなかった。

私は別に両親に嫌悪感を抱いているわけじゃないし、そんな理由はひとつもない。餓死しないよう一応食べるものだけは与えてくれていたし、生きる事に何一つ不自由しなかったのも事実だ。世間一般的な見方をすれば良い両親と言って良いんじゃないかな。ただお互いが解り合おうとする努力をしなかっただけなんだと思う。お互い何考えてるかよく解らず、探り探りやってたら、余計解らなくなって、最終的には黙るしかなくなってしまったといったところだ。もっと言いたいことが言い合える仲だったらという思いはある。

私はいつも家族というものを一歩離れた場所で傍観していた。本当の家族であるにもかかわらず、そこに私の居場所はなく、入る隙もなかった。それも育ってきた環境がほかの兄弟たちとは違うのだから仕方がない。

両親が私のことを諦めてしまったのは明らかで、彼らは私がとんでもないない事をやらかしても何も言わなかった。思い切って手を挙げてくれても良かったのに、それすら遠慮していたみたいだ。

自分ひとりで生きてきたなんてそんなイキがったことなんて微塵も思ってないけど、私の中に〝お父さん〟〝お母さん〟がいるという感覚はまるでなかった。そこだけがすっかり抜け落ちているような気がする。両親との楽しい思い出はまったくと言っていいほどない。記憶の中の両親はいつもほかの兄弟たちといる。私はそれをただ眺めているだけ。みんなが楽しそうにしている時も私は蚊帳の外だった。

私の思い出の風景の中にあるのは、いつもおじいちゃんの姿だった。彼は私のヒーローだった。私はいつも彼の背中を見て生きてきた。おじいちゃんを手本として生きてきた。

家族というものを思うと、急に色々な感情が浮かんできては交差していた。憧れる気持ちと、その後ろにある嫌いという気持ち。それらを吹き飛ばすようにして湧き上がる愛情というか好きという気持ち。理想と現実。ふらふらし過ぎて眩暈がする。手を差し伸べようとする家族は遥か遠くにいる。私はそれでも手を伸ばす。

私の指の先にはサクラがいる。いつもそうだ。

彼女の事を考えると頭が混乱する。一緒にいるのが当たり前だった。隣にいないとカラダの一部分が削がれたように感じる。

サクラは正しい。いつもそうだった。彼女の前で私はただの子供だった。いつもそれが悔しかった。だから彼女が何かやる前に有無を言わさず私が彼女を引っ張っていった。彼女だけには負けない。負けたくなかった。

あの日、まずこの部屋を飛び出したのは私の方だった。あのままここにいたら私はどうしたかわからない。サクラのあの感じ、それをグッと飲み込む事が到底出来そうになかった。近所の公園で何時間か過ごした後、そのままネットカフェに行き一泊した。

翌朝、私はここへ戻ってきた。根が弱虫なんだから仕方がない。ここにまだ彼女がいることを期待する反面、心のドコカでは彼女の存在を消し去ろうともしていた。何度か躊躇ったのちインタフォンを鳴らした。指先が震えていた。 指先にはもう、いつもの彼女はいない気がした。こんな事前にもあった。

あの時、言いたかったのは間違いなく「ごめんね」という一言だったんだと思う。また言えなかった。最後はいつもこうだ。自分の馬鹿さに嫌気がさす。

無言の部屋、鍵は掛けられていなかった。部屋に入ったら涙が溢れてしまった。足元に鍵が落ちているのを発見した。不意にそれを右手で掴もうとしたが、滑るように元の場所へ落ちていった。

溢れた水を床に放置されたタオルで拭き取る。そしてそのまま這いつくばるようにして布団の中へ潜り込んだ。

雨音をかき分けるようにして遠くの方から救急車のサイレンが鳴り響いている。この音は嫌いだ。胸が締め付けられる。

また携帯が鳴り始めた。誰からかすぐにわかった。覗いてみると予想通りニィからだった。

出たくない。ニィは正しい。いつも正論を言う。

今回も彼が正しいことは目に見えている。

私は負ける。今回も。

3

ニィとサクラは私より一つ年上で、彼らは小中高時代の同級生だった。

彼らは小学校からエスカレーター式の私立学校に通っていて、二年生になって、サクラが私たちの町に引っ越してきたのをきっかけに、二人は一緒に登下校するようになった。サクラには仲の良い友達がいなかった。ニィとも二年生になるまで会話は一切していなかったらしい。

そんな中、二人は登下校を通じて一気に仲良くなった。

私はニィとは違い、近所の区立小学校へ通っていたため、ニィが普段学校でどんなことをしているのかとか、どういった友人がいるのかとか、まったく想像が付かなかった。

学区内の範囲で生活パターンが出来てしまっていた私にとって、毎朝、制服に身を包み、私たちの学校とは真逆の方向に歩いていくニィの姿は羨ましくもあり、また、誇らしくもあった。きっと毎日素敵な仲間たちと心弾むような冒険を楽しんでいるに違いない。制服姿のニィを見て勝手にそう思い込んでいた。

サクラと接するようになって、ニィの日常というものが徐々に見え始めてきた。学校でどんなことがあったかとか、どんな友達と付き合っているかとか、色々な情報を仕入れることが出来た。結局のところ、ニィは学校でも家でもそんなに変わりはなかった。ニィはどこにいてもニィだった。

ニィが初めてサクラを我が家に招いたのは、多分、九月のある土曜日だったと記憶している。

我が家の土曜日は祖父母と一緒に夕食を取るという決まりになっていて、夕食までの時間はいつも弟の面倒を見るのが私の役目だった。

その日もいつもと変わらず弟の大好きなアニメ番組の鑑賞に付き合っていた。三時になると決まって母親がおやつを用意してくれて、彼女は私たちがおやつを食べている間に洗濯物を取り込みに行く。これも我が家の土曜のお決まりだった。

母親は私たち姉弟がケンカしないようにと何でも平等にする事を心掛けていたようだった。何に対しても私が意地になってしまうので、そのことで彼女は余計に気を遣っていたのだろう。その日も母親はいつものようにおやつのクッキーをテレビを見ている私たちのところまで運んでくれた。

私はテレビを観ることを一旦止め、座っていたソファーから床の上に正座し直すと、「いただきます。」と手を合わせた。弟も私の真似をして「いただきます。」をした。

弟がクッキーに手を着けようとした時、私はあることに気がついた。私の前に置かれた皿と弟の前に置かれた皿を見比べてみると、明らかに弟の皿に多くクッキーが乗せられていたのだ。

私は咄嗟に「ちょっとまって!」と叫んだ。彼は驚きのあまり目をまんまるくさせていた。私は彼のことを睨みつけると、私の皿のクッキーと彼の皿のクッキーの数を数えた。やっぱり弟のお皿の方が一枚多かった。

「やっぱりそっちのがおおい!」

弟は私が何を言ってるかよくわかってない表情をしていた。そして彼にも解るようにゆっくり数え直すと、ようやく自分のお皿の方が多いことに気づいたようで、嬉しそうに微笑んだ。自分がひとつ多く食べられると思ったようだ。

私はその顔が気に入らなかった。

「じゃんけんしよう!じゃんけんで勝ったほうがいっこおおく食べられることにしよう!」

私は提案した。しかし彼は「やだ!」と言うと、自分の皿を抱え込んだ。お姉ちゃんなのだから譲ってやればいいんだろうけど、姉として弟にはきっちりと、序列や社会のルールってヤツを教える必要があった。

そこから私が何を言っても弟は「イヤッ!」と言い続けた。早くクッキーが食べたいのに、しつこくジャンケンを推してくるお姉ちゃんに段々ムカついてきたようで、彼は「いやだっ!」と一言叫ぶと、テーブルの上にあったテレビのリモコンを私の顔面目掛けて投げてきた。それは見事鼻に命中した。

私は自分から暴力に訴えかける事は決してしなかった。これは私のおじいちゃんの教えだった。

しかしやられた事はしっかりやり返す。これは私の基本的理念だ。

これはもはや戦争しかあるまい。同時刻、弟の暴力に訴えた卑劣な行為を宣戦布告とみなし、すぐさま攻撃態勢に移った。私は彼の上に馬乗りになって、彼が諦めるまで徹底的に痛めつけた。そして彼が泣き出したのを確認すると攻撃の手を緩めた。すでに戦意喪失状態だった。まあ、弟にしてみれば最初から戦う気などなかったのだが。

私は勝利に歓喜する事もなく、弟の皿からクッキーを全部奪うと、一心不乱に口の中に放り込んだ。

そして敗者はヨタヨタと立ち上がりわんわん泣きながら優しいママのいる二階のベランダへと逃走した。

弟が出て行くのとほぼ同時だっただろうか。私の視界に知らない女の子の姿が飛び込んできた。

夕方ごろ、おばあちゃんが夕食のおかずにと作ってきた蓮根の煮物と浅漬けを持って我が家にやってきた。

弟はおばあちゃんの姿を見ると、すぐにその膝に抱きついた。私は納戸の扉を少し開け、その様子を見ていた。

一階の廊下にある納戸は、おじいちゃんがいない時の私の一時避難場所で、母親に怒られたり、兄弟たちとケンカすると必ずその中に引きこもり、おじいちゃんの帰りを待った。納戸の小さな窓からは隣の祖父母宅の音がよく聞こえた。

おじいちゃんは帰宅すると必ず「オイ!」と声を掛けた。おじいちゃんの「オイ!」が聞こえると、おばあちゃんはすぐに「はあい」と返事をする。私はこの「オイ!」と「はあい」のやり取りを幾度となく納戸の中で聞いた。私はそのやり取りを合図におじいちゃんの元へ駆け寄る。これが大体のパターンだった。

台所ではおばあちゃんと母親が話をしている。おじいちゃんが町の自治会の会合に出ていて、少し遅くなるかもしれないということ、父親も仕事のため少し帰りが遅くなること、ニイの友達が来ていること、このことだけが聞こえると、二人の声は生活音の中へ消えて行った。

私の名前は出てこなかった。急に独りぼっちになった気がした。

このまま自分がいなくなってしまった方がいいような気がした。

私だけ置いてけぼりにされたようだった。

納戸の小さな窓から降りそそぐ淡いオレンジ色の光は、私の足元を照らしていた。

それが夕暮れの闇の中へ滲み出したとき、それをかき消すかのように、もう一つの光が背後から重なった。

振り向くと、少し開かれた扉の隙間から誰かがこちらを覗きこんでいた。廊下の灯りが強すぎて、薄暗い納戸の中からでは、その全貌を窺い知ることは出来なかった。わかったのはビー玉のような瞳がキラキラと輝きを放ちながら私を見つめていることだけだった。

人影は動じることも、臆することもなく、私を見つめ続けた。

程なくして沈黙は破られた。

「なにやってるの?」

私は囚われた気がした。かくれんぼで鬼に見つかってしまった時の感覚だった。いや、メデューサの魔術にかかって石にされてしまったのだろう。

人影はまだその場に留まっていた。空間は静寂に包まれる。

その時私の中に、あの日の出来事が呼覚まされていた。私の中で芽生えたままで、必死に抑えてきた感覚。それが膨らみ出していることに気が付くと、私は急に怖くなった。

今思えば、これが初めて見せた〝勇気〟だったのかもしれない。それとも押さえつけていた感情に負けてしまったのだろうか。

気が付くと私はその人影の方へ手を伸ばそうとしていた。もう自分ではその感情が抑えられないことが解ると、一気にその人影の手を掴み自分の方へ引き寄せた。

引き寄せられた手は小さく雪のように真っ白だった。人影がゆっくり色づきはじめると、私は急いで扉を閉めた。

納戸の中には先ほどの女の子がいた。背は私よりも低く、華奢な身体つきだったけど、部屋の淡い光を吸い込んだ大きな瞳が、その身体に生命を与え、それが私よりもずっと大きな存在であるかのように映し出された。

瞬間、彼女の潤みがちな瞳が揺れた。

「ここでなにやってるの?」

「ニイの」

彼女が言い終える前に私は言った。

「え?」

「ニイの学校の?」

「ニイ?」

「シズカ。」

そういうと彼女は軽く頷いた。

「笹野辺君・・・妹?」

私は彼女と同じように頷いた。私の右手は彼女の左手首を握ったままだった。彼女の瞳は私を放そうとしない。

私は汗ダクになっていた。顎先から汗がポタポタ滴り落ちる。なのに彼女の身体は汗一つかいておらず、それどころか握ったその腕は到底血の通ったものとは思えず、御影石のようにヒンヤリとしていた。

なぜそうしたのかは解らなかった。私は握りしめた彼女の手首をほどき、そのまま指先で撫でるようにして首筋まで滑らせた。掌の汗が彼女の肌の上で道筋をつけていた。

薄暗い中で目の前にいる得体の知れない彼女を確かめたかったのかもしれない。彼女がまるで実体のない幽霊のような、または神さまのような存在に思えていたのだろうか。いや、私の見ていたものははっきりしていた。

彼女は嫌がる事もなく、ずっとこちらを見つめている。

私の指が彼女の耳の辺りに触れたとき、蚯蚓腫れのような凹凸があることに気付いた。

そこに触れた瞬間、彼女が微笑んだのを私は見逃さなかった。閉ざされていた記憶の扉は開け放たれた。私は戦慄し、咄嗟に手を引いた。それと同時だっただろうか。ニイが扉を開けた。

私はニイを押しのけ納戸の外へと飛び出した。ニイがなんか言っているのは判ったが、私はそれどころではなかった。

彼女の方に目をやると、そこに立っていたのは幽霊でも神さまでも何でもない、ただの小さな女の子だった。

4

その年の夏休みに私は祖父母に連れられて京都と奈良のお寺や神社を巡る旅行に連れて行ってもらった。

これは確か町内会の旅行で、参加者はみんな町内の人で知っている人達ばかりだった。唯一の子供だった私は皆からチヤホヤされ、初めて乗った新幹線と、初めての遠出にテンションは最高潮だった。

とにかく見る景色のすべてが新鮮だった。どこで何を見たとか、そう言う事は覚えてないけど、途中訪れた奈良の中宮寺だけは今でも鮮明に覚えている。

その中宮寺におわしますのは菩薩半跏像、またの名を如意輪観世音菩薩。私は幼心にも観音さまのその美しい姿に魅了されてしまったのだ。

初めて胸が熱くなった。恋というもがどんなものか全く知らなかったけど、間違いなくそれは恋に似たもの、胸を焦がすものだった。

微笑を投げかける菩薩さまの姿からは、創造物的な匂いなど一切感じられなかった。私はこの像に魂というものを感じていた。その身体は私たちと同じもので出来ていて、私が話しかけると答えてくれそうな気がした。

この時から急に同級生や兄弟たちの幼さが鼻に付くようになった。自分だけ一足も二足も早く大人になったような気がした。

私は観音さまの微笑は自分だけに向けられたものであると思い込んだ。そして、何とも言えない欲望に駆り立てられた。私はその像に精いっぱいの愛情を注ぎこみたくなった。

このままずっと見つめていたい。いや、触れてみたい。それは私が記憶する限り一番強い欲望だった。

観音さまに近付こうと、何度か柵の向こうへ行こうとした。その度に注意を受ける。でもいつしかその注意も聞こえなくなっていた。

観音さまが私に近付いて来るような感じだった。私の中に入り込んで来るような感覚だった。

私は夢中で手を伸ばした。この時私は観音さまとお話をしていた。言葉ではなく、テレパシーというか、頭に直接入って来るものと頭の中でお喋りしていた。それを説明しようとしても説明出来るような言葉が見当たらない。でも私はこの時確かに会話していた。

ほんの数分間の出来事のように感じられていたけど、相当長い時間、観音さまとのお喋りに夢中になっていたようだ。

ふと我に返ると、おじいちゃん達の姿はなかった。私は完全にその場に取り残されていた。

私は初めて迷子になった。それまでに何度かあったのかもしれなかったけど、その時のそれは私の中でトラウマとして心に焼きつくほどの絶望感を植え付けた。

見知らぬ場所に見知らぬ人たち。まるで世界の灯りがすべて消されたような感覚だった。生まれて初めて味う孤独だった。観音さまとのお喋りに夢中になるあまり、自分が異次元に迷い込んでしまったことに気づいていなかったのだろう。

その時、観音さまが黄金色の光を放ち始めた。それは私の孤独を照らしてくれたのか、または私の孤独の闇を養分にして輝きを増したのか、それとも嘲笑っていたのか、そのすべてが当てはまる気がした。

その輝きはみるみる強くなって行き、私の孤独感と反比例してるようだった。観音さまは笑っていた。

私は戦慄した。何かいけないものを見てしまったような気がした。まるではなっから私というものが実在しないと言わんばかりに私を飲み込みそうなほど眩いものだった。

その時から私の中でモヤモヤしたものが芽生え始めた。自分の中の闇の存在に気づかされた瞬間だった。私は目をつぶってその場にしゃがみ込み耳を塞いだ。

程無くしておじいちゃんが捜しにやって来た。おじいちゃんの安心したような笑顔を見た時に涙が溢れ、裸足のまま駆け寄って膝に抱きついた。おじいちゃんは優しく微笑ながら私の頭を撫でて、しきりに「ごめん」を繰り返していた。

納戸から出てきた彼女は、華奢というよりも、青白く痩せこけていて、むしろ栄養が身体に行き届いていないような印象だった。カサカサな頬は痩け、薄い唇は荒れ気味で、ほんのり紫色を帯びていた。それらの要因が彼女の瞳をより一層大きく印象付けていた。

「これ妹の真。」ニイが勝手に私の事を紹介した。女の子は何かつぶやいたけど、声が小さすぎて全く聞き取れなかった。

ニイはさらに、女の子が「アスカザトサクラ」と言う名前である事、一緒のクラスだということを説明した。私は何も答えずにニイの顔だけを見ていた。

「え?なんだよ。」

ニイのこの言葉に私は目を伏せて「何でもない。」と言うと、彼は「変なの」と吐き捨てて、そのままサクラとともに二階へ上がっていった。

この時から私は納戸に隠れることをやめて、おじいちゃんの書斎を新しい避難場所にした。誰もいない祖父母宅に入るのは正直嫌いだったけど、家の中に充満するお線香の香りと、おばあちゃんが作った夕食の残り香が、妙に温かく感じられた。

おじいちゃんの部屋は、時計の秒針の音だけが鳴り響いていた。時折私の家から聞こえる弟の甘え声や母親とおばあちゃんの笑い声を掻き消そうと私は時計の音に意識を集中させていた。秒針の音の数が数えきれなくなった頃、玄関から「オイ!」という声が聞こえた。私はすぐに書斎を飛び出して、おじいちゃんの元へ駆け寄り、あの時のように膝に抱きついた。

「真?なんでここにいるんだ?電気が点いてるから、おばあちゃんがいるのかと思ったよ。」

おじいちゃんは笑いながら言った。その声が優しくて涙が溢れた。

「なんだ?なんだ?何も泣くことなんてないだろう?」

そう言いながら私の頭を撫でる手は大きく、ほんのりと煙草の匂いがした。

「ほれ、お土産。」

おじいちゃんは大好きな苺大福の入った紙袋を見せてくれた。それを見てしまったら、もう溢れ出てくる涙を止めることなんてできなかった。

晴れの日の瘡蓋【第一話】