縁切祭

今日この瞬間にも人は出会いと別れを繰り返している。人の縁とは実に不思議なものだ、家族の縁、恋人の縁、友人との縁、職場の縁、隣人との縁、様々な縁と縁が結び合い、そしてほつれて離れてゆく。これから先僕はどんな縁に巡り合ってどんな経験をしていくのだろう・・・。

出会う縁 別れる縁

「兄ちゃん!ほらみて、蛙捕まえたよ」と言いながら僕は蛙の右足を片手で掴み高々と持ち上げ、兄ちゃんに見せた。「お~!太郎よく捕まえたな」と兄ちゃんは笑いながら答えると僕のもとに歩み寄って、右手で頭を撫でてくれた。僕たちはそうやって夏の暑い日差しを浴びながら日が暮れるまで遊んだ。

遊び疲れた僕たちは家へと帰ると母さんが夕食の支度をしていた。「母さん、今日のご飯はなんべか?」と兄ちゃんが母さんに問いかけると、母さんは少し寂し気な笑み浮かべながら「今日は雑煮よ」とぽつりと答えた。「そうべか~」と兄ちゃんも少し残念そうな表情を浮かべながら俯き加減にそう言った。

父さんをを早くに亡くして、母さん、兄ちゃん、僕と三人で暮らしていた、決して裕福な暮らしは出来なかったけど、貧しい暮らしにも温もりを感じ、卑屈にはならずに楽しく暮らしていると僕は小さいながらも感じていた。

夕食を済ませると「今日ははよ寝ると」と僕をいつもより早く寝かしつけた。あまりにも早く寝かされたので、ちょうど日付が変わりそうな頃に僕は目が覚めてしまった。すると、ふすまから明かりが漏れているので、僕は少しふすまを開けて中を覗き込んで見た、そこには母さんと兄ちゃんがなにやら深刻そうな顔をしながら話していた。小声で聞き取りづらく、話はポツリポツリと物切れのような感じて僕には聞こえてきた。「もう・・・生活が・・・」「口減らし・・・・縁切祭・・・・」「なんとかならないかな・・」「なんとも・・・」とよくわからない内容だったんだけども、雰囲気てきに聞けるような状況でもなかったので、僕はふすまをそっと閉めて再び床に就いた。

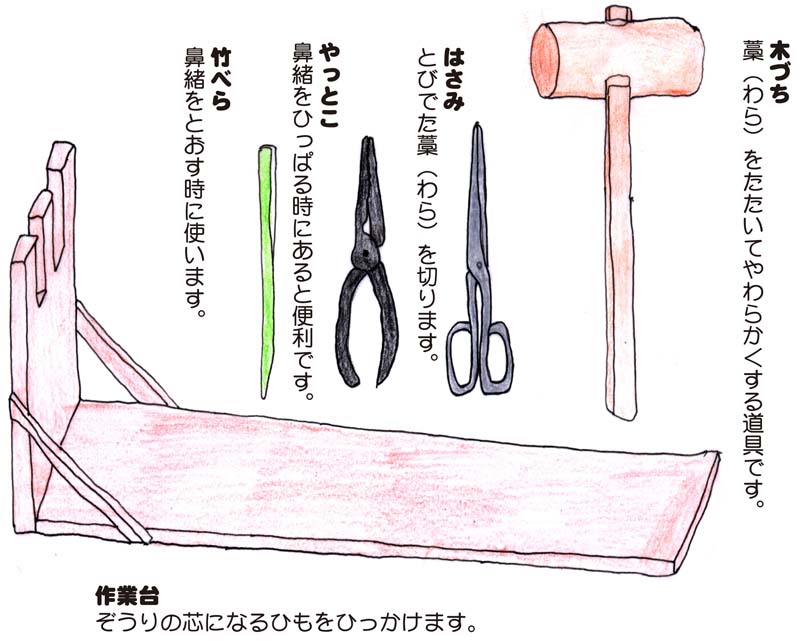

翌朝、「朝よおきんね」と母さんが優しく僕を右手でゆすって起こしてくれた。僕の家は藁(わら)で草履(ぞうり)を作ることで生計を立てている。今日はそのお手伝いをする日だった。このお手伝いをするようになって、もう3年は経つので、作業は手慣れたものである。器用に藁をねじりながら、一足、二足と草履を作っていく。お天道様がちょうどてっぺんくらいにさしかかったところで母さんが「今日はこのへんで終わりにすっべ」といつもより早く作業を切り上げて、昼食の準備を始めた。トントンとまな板を使いながら上手に野菜を切る母さんの背中がどことなく寂しげな感じがしたのは僕の気のせいだろうか。

出来上がった昼食の雑煮を三人で食べていると母さんが僕に言った「今日はこの後は一緒に出掛けるけんね」母さんとのお出かけは久しぶりだったので僕はそれを聞いて嬉しく感じていた。

昼食も終わり出掛ける身支度を整えると兄ちゃんが僕に「太郎・・・。気ぃつけてな」と言った。「兄ちゃんはいかんと?」と尋ねると「兄ちゃんは留守番じゃけぇ~な・・・」となにやら兄ちゃんが心なしか元気がなさそうに見えた。

母さんに手を引かれながら、野を越えて、山を二つばかし越えた、目的地に着いた頃には日は傾き夕暮れ時になっていた。着いた場所は古びたお寺だった。お寺の周りには僕と同じくらいの子供が親に連れられて集まっていた。しばらくすると、お寺の境内から一人のお坊さんが出てきた。お坊さんは棒の先に星形が連なった白い紙がついた棒を持っていて「では、これより祈祷を行います」と一言いうと二三回棒を振って「えい!!」と大きく声を上げた瞬間、誰かから布で口を押えられた。驚いた僕は抵抗したが、妙な臭いがする布を嗅いでいくうちに徐々に意識が薄れていき、遠のいていく意識の中で「ごめんね」と母さんの震えた声が聞こえた。

意識が戻ると、おそらくお寺の中と思われる場所に他の子どもたちと一緒に僕は閉じ込められていた。しばらくすると、大勢の見知らぬ大人たちが入ってきて「あの子がいい」「あの子は?」「いやあの子の方が」とまるで買い物でもするかのような目で僕たちを見まわし、続々と子供たちが引き取られて行った。

「さぁ、一緒に行こう」僕の手を取ったのは50代くらいの夫婦だった。「今日からは私たちと暮らそう」そう言いながら僕は仕方なくその夫婦に着いて行った。そう、僕や他の子どもたちは縁切りされてしまったのだ。僕の胸は今、たとえようもない、そう、まるでナイフで心臓を突き刺さされたような痛みを感じていた。その痛みのせいでしばらくは流れ出る涙が止まらなかった。

縁切祭