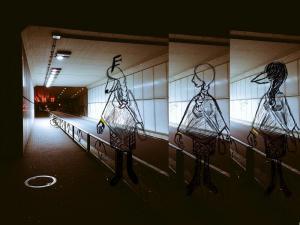

balloon

懐かしいトラウマのはなし。

balloon

「だいじ、だいじ。」

ぎゅっと握った風船は風になびいていて、力なく引っ張られて行く。負ぶった背はまだ広く、軽い足取りで息を切らせながら緩い坂を登る。離してはならないと手に巻き付けようとしたその瞬間。

真っ赤な夕日、赤い、ゴムでできた、プラスティック製の留め金に凧糸を絡めた風船。凧糸の先は空をきりすがるその先を探しているものの、それがどこにも無いことはわかりきっている。太陽は赤く、空は未だ青い。力無い風船は引かれていたが、風船を押し進める程の風は吹いておらず。小指を離れたことに気がつかぬままカラスが地を離れる。薬指を離れたことに気づかず蝉が羽を体から離す。中指を過ぎて人差し指を過ぎても気がつかなかった。遂にその凧糸が目の前をかすめたその時にだいじな風船は手の届かないものとなってしまう。

「あ。」

背骨を伝う音は何も含むことができないまま、空に放たれた。

「どこいくの。」

風船は自分のことが嫌いなのだと、自分も風船が嫌いだと膨れる。

あの日のことを今でも忘れられずに、あの日のような青空を窓から見る。

「何事にも、終わりがあるのだよ。」

そう言いながら窓の鍵を回し開け、空気を入れかえる。何を掴むでもなく、外に手を伸ばすがそこには何かあるような気がした。後ろからの目線に耐えきれず慌てて手を引っ込めたけれど、怪訝そうな目で見られ外を見つめる。空は黒くなっていて草の青が空気に溶け込むような香りが立ち込める。たちまち窓は雨に濡れ、何もなくなった風景にため息をつく。

「でも大丈夫。終わりがあれば始まりがある。

僕だって…。でもまだ行けないよ。終わりと別れを知ったあの日に大きかったあなたという存在は、気がつけばとても小さなものになってた。そう気付いた時には、また、終わりと別れが来て…。」

無意識に吸ったタバコの煙は何もない風景に溶け込む。それはまるで、風船がたちまち空へ空へと上がっていって見えなくなってしまうかのようだ。

「だからつまり、風船はいつか割れる。どんなにセロハンテープで固めても元のように膨らみはしない。寧ろただただ空気が抜けていく。それを僕らは見てることしかできないんだよ。でも、いつもそうだ。君だけじゃない。僕だって。そうやって負った傷は無駄じゃない。…無駄にしない。」

薄く曇った風景は、ほんのりとした赤とともに、雨を全て吸い取っていった。

それでもなお草の青は残ったままだ。

私の胸にはまだ、とても広い背中の温度が、残ったままだ。

balloon

コメントとか欲しいです。