空っぽの蝉

ジージー蝉が鳴いている、一階の部屋で寝ている私は毎年恒例のこの蝉の合唱大会に目を覚ました。枕の横で転がっているプラスチック製の目覚まし時計は死んだように黙っている。時刻は午前10時半だ。緩い風がカーテンを揺らして窓から入ってくる空気に、喉の皮膚と額を温められて霧吹きられたかの様に汗を吹かしていた。汗で濡れた枕を壁に投げ付けて、敷き布団から立ち上がる。目の前で首をかしげている扇風機と目が合った。私はのんきに眠っているこいつを起こしてやろうと思い、かしげている頭を正面に向けて首の後ろにある【強】を押した。ブルー色の羽根はカタカタと物を言いながら、網に付いた埃を飛ばして素晴らしい温風を巻き上げ、私の身体を冷やそうと頑張り始めた。私はさらに体温が上昇した気分になって、口の中にある適当な水分を舌でかき集めて飲み込んだ、その後、私は視線を移した、机の上に昨日食べ散らかしたビスケットがあった、それを拾って、口に方張って、残りをポケットに入れる。そうして窓の方からうるさく鳴いている虫に何となく腹が立ってくるので、床に落ちている割れた消しゴムの欠片を拾う。白いゴムが良い具合に手に収まる、この消しゴムでうるさい虫に投げ付けてみるか、そう私は思った。

揺れているカーテンを掻き分けて、私は庭にある木に張り付いている蝉を探そうと顔を出して見せた。なるほど、うるさいわけだ。私の目の前で生えている木の枝や幹には羽根は透明、身体は黒いクマゼミが数匹いる、そして自分の身体を振動させていた。

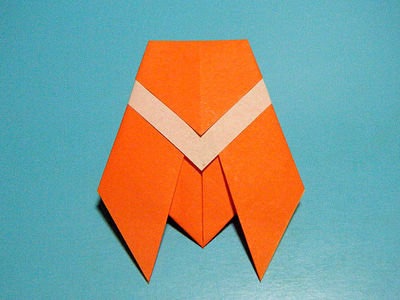

私は幹に張り付いている、クマゼミに向かって消しゴムの欠片を投げるが、思ったよりも飛ばずに根っこが生えている、芝生の上に落ちて軽く跳ねた。私は悔しく思い、もう一度投げ付けようと思った時であった。落ちた消しゴムの横に空蝉が背中をぱっくり開けて落ちていた、それは別に良いのだが不思議な事にその空蝉が上下に小さく動いていた。蟻が蝉の抜け殻を運んでいるのであろうか?そう考えていると、何やら三角の帽子を被った人がヒョッコリと空蝉の下から頭を出した。私は驚き、その小さな人差し指程度の人間を見続ける。また続いて水玉の服を身に付けた身体を出し始めた。その姿は小人である。

小人は何やら手と脚を伸ばして、落ちている蝉の抜け殻の背中に乗った。そうして腰から銀色のナイフを取り出して刻み始めた。私は何を思ったか、自分の手の中に持っていた消しゴムをその小人に向かって投げ付けていた。真っ直ぐ飛んだ消しゴムは、夢中になってナイフを動かしいる小人の頭に直撃した。衝撃があったのであろう、小人はフラついて蝉の背中から落ちてしまい木の根っこの方に転がった。

私は急いで窓から飛び降りて土の上に着地する、振動が地面に伝わって、何かが後ろで「カラン」っと軽い音を立てるが私はかまわず、その小さな生き物を捕まえる。小人は気を失っておらず、手でわしづかみしている私に向かって、言った。

「離してください!ボクは大切な大会があって、その準備と練習をしているんです!」

私はその甲高い声と人間の言葉を発せられる事に驚いて、手を離してしまった。小人は一回転して土の上に綺麗に着地した。

意外にも小人は逃げずに私に向かって話し始める。

「おかしいな、この時間帯は人間は学校か仕事に行っているから、ボクたちの姿は見られないって聞いたんだけど」

小人の言葉に私はイラついて「うるさいな、日中でも夜中で家にいる奴もいるんだよ!」と言ってしまう。小人は意味が分かってなさそうに笑った。

私は久しぶりに誰かと話した気分になり、その笑っている小人にさっきポケットに入れた、ビスケットを割って上げた。小人は喜びながらそのビスケットの欠片をモグモグ食べる、すると小人は私の後ろにあるバットを指差して言った。「あの、鉄の棒は何ですか?ボクと似たナイフみたいだ」

窓から飛び降た時に音がしたのは、あれだったのかと思いながらも私はそのバットを忌々しく見た。捨てたいのに捨てられない物であった、そうあの日からあそこの壁に立て掛けて置き続けていたのだった。二度見たくない、そんなものであった。

私は小人に意地悪そうな顔で言う「野球っいうスポーツで使う道具さ、もう私には関係ないけどね」

小人はふーんとだけ言いビスケットをまたかじり始めた。私は小人に「お前何なの?」と質問すると、小人は「土の中に住んでいる者です」とお辞儀して言った。

話を聞くとこの小人、脱皮をする蝉の背中を小さいナイフで斬り込んで蝉を出させる練習をしているらしい。なぜかと言うと一年に一回、蝉の合唱大会が行われ、その中でも最も美しい鳴き声で鳴いた蝉の持ち主は一年の間、王様の側近として働き、最後には王様から望みを叶えられる褒美を貰えるとの事であった。そのため、数々の小人は自分の望みを叶えて貰うために七年間の期間をかけて蝉の幼虫から育てて、この合唱大会に向けて鳴き声の練習や上手な音の出し方を教え、励んでいるのだと語った。そして小人は言った「ボクの最後の仕事はこのナイフで斬り込んで、上手く脱皮させることさ」小人はナイフを刻む様なかっこうをする。

私はその事を聞いて、小人に尋ねてしまった。

「もし、その合唱大会で優勝出来なかったら、この七年間が無駄じゃないか!そんな事は私には出来ない!」

小人は私の言葉に驚いた表情を見せた後、少し考える様に腕を組んで口を開けた。

「無駄なんかじゃないさ、この七年間はボクにとって、とても貴重な時間だったよ」

「たとえ一番の鳴き声じゃなくても、ボクにとっては最高の蝉だね」

小人はニッコリと微笑んで笑った。

私はもう一つ尋ねる。

「で、その叶えたい望みって何なの?」

小人はまた笑って「秘密です」と答えた。

時計の針は夜分遅い時刻を指していた。そろそろ小人の最後の仕事が始まる。私は窓から顔を出してその光景を待っている。小人は真剣な顔で土の上で立っている、今日は満月で白い光が小人の足元を照らし、小人のナイフをキラキラと反射させた。私のところからも、よく見えた。すると根っこの方から土が掘り出て砂と土が積まれていく。蝉の幼虫が姿を現わす、茶色で弧を描いた腕をヨチヨチと動かしいる。それから休む暇なく、木の幹に向かって歩き登り始めた、小人は背中に登り蝉の幼虫に向かって声をかける。

「もっと、上へ!もっと、もっと上へ!」

その声を聞いているのか蝉の幼虫もゆっくりと突き進んで行く。

「よし!ここで止まれ!」

小人の声にピタリと停止する、小人は輝くナイフを天に向けて振りかざし幼虫の背中の皮にスーッと斬り込んだ。そして、蝉の白い羽根と白い身体がゆっくりと皮を剥いて姿を見せ始める、それはちょうど満月の月の同化した様に見え、小人も勇ましい風格にも見えた。

私は朝方までこの光景を見ていた、白かった身体の皮も黒くなり、羽根も透明な飴細工の様にシャンとして張っていた。

朝の日差しが小人と蝉を差した。小人は私に向かって手を振り、蝉はうるさい声で一つ鳴いて、羽根を羽ばたいてどこかへと飛んで行く。残ったのは空っぽの抜け殻と私だけであった。

暑い熱が空気を伝わってきた、合唱大会が始まったのであろうか?周りの木に張り付いているどこかの蝉がジージーと鳴き始めた頃に、私は小さく呟いた「私は空っぽの蝉だ」

空っぽの蝉