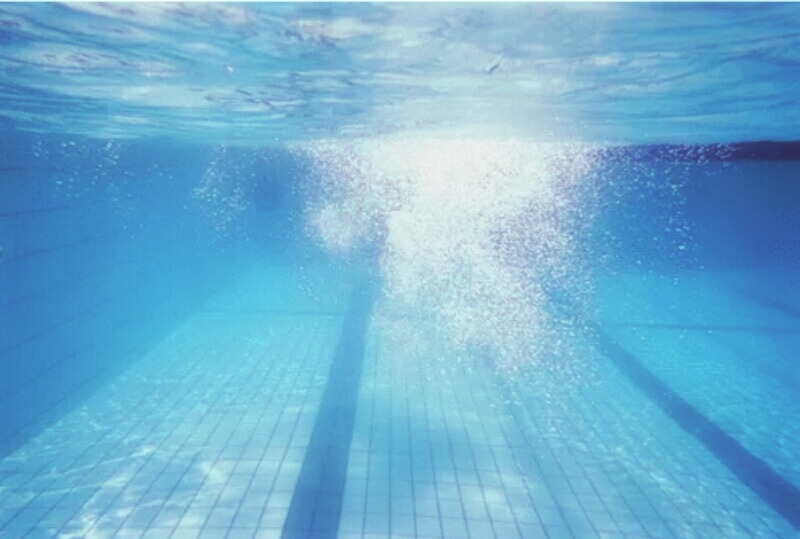

青の記憶。

強く生きてほしい。

誰にだって人には理解されない

自分だけの記憶や悩みがあるだろうから。

諦めないで戦い続けてほしい。

青の記憶。

放課後の静かな図書室が私の恰好の落ち着く場所だった。

薄橙色の大きなカーテンが、風でなびく。

すると野球部やサッカー部の声が風に運ばれてくるのだった。

まるでろうそくに火が灯るような暖かさとオレンジ色が空一面に広がって、私の午後のひとときを安心させてくれる。

そんな毎日が続けばいいのにな、なんて思うときっと神様はきいてくれない。

『平田、』

静かな空間を破ったのは水泳部の先輩だった。

『こんにちは、お久しぶりです』

伏し目がちに挨拶をした。

『もう、部活こないのか?』

この言葉はいつからかの先輩の常套句になっていた。

『行きません。私、退部届を出しました』

昨日のことだ。

ついさっき先生も先輩と同じことを言った。

しかし、私にはもう魚のように泳ぐことも、記録をのばそうという気力もない。

『もったいないぞ、どれだけの生徒がお前に憧れて入部したと思っているんだ』

そんなことを言われても…

なんて投げやりな答えは聞き飽きただろう。

『私、人の目にさらされることに疲れたんです』

『嫌味なやつだな』

先輩は苦笑いをして、

『俺はお前が羨ましいよ』

と言った。

きっとそれは嫌味や皮肉ではなく、本心なのだろう。

『世界の舞台に立ち、世界を魅了した少女はいつの日か死んだのです。私はもう泳ぎません、いえ泳げないのです』

『なぜ?怪我などはないだろう』

きっとこれは先輩の素朴な疑問。

『私の弟は、半年前プールで溺死しました。単なる事故ではなく、意図的に弟の命は奪われたのです』

まだ小学生5年生だった。

彼もすごい選手になるだろうと、皆が注目していた。

しかし彼はそれを嫌った、実力で認められたいと。

『弟は毎日もがくようにして泳ぎ、どんどん記録を伸ばしていました。そんなとき、彼の命は奪われました。指導者によって』

『それは大変だったな、辛かっただろう。しかし平田が水泳をやめる理由にはならない』

『それ以来、プールへ入ると弟が私を呼んでいる気がするんですよ。わかりますか?わかりませんよね』

それが本当の理由、私が泳げなくなった真実。

彼は私を恨んでいるはずだ。

誰よりも私を越えようと必死に泳いできたのは彼なのに、私の背中すら見えないままに死んでしまった。

彼はいつか私をプールの底へ引きずり込む。

それが怖くてたまらなかった。

『先輩、私の名がみんなの記憶から消える頃まで、私をそっとしておいてください。私はまたいつか泳ぐでしょうから』

先輩は黙って頷き、なんとも言えない苦い表情で図書室を後にした。

その日以来、先輩や先生は私に話しかけることはなくなった。

弟の事も徐々に記憶から薄れていったが、この静かなオレンジ色の図書室が、私の記憶の渦でプールのような青に染まっていく。

ああ苦しい。

そう思うと風が本の湿気の匂いを私に与えた。

野球部やサッカー部の声が耳に入り、ふと我に返る。

こうしてまた、心地よく安心できる毎日が続けばいいなあ。なんて思う。そうするときっと神様はきいてくれないんだろうな。

私から青の記憶が消えるまで。

青の記憶。

水の中で息ができなくなるようなそんな苦しさ、日常生活でありふれた場での暖かさ。

そんなものをイメージして書きました。

イメージカラーは青。