Brace Yourself (上)

オリジナルTRPG『retar』付属のシナリオを小説に起こしたものです。

80年代一世風靡した剣と魔法の世界。その雰囲気を味わって貰えればと思います。

イラスト 影守俊也『FORBDDEN RESORT』

1 Overture

やっと小さな花が咲き始めたばかりだというのに、今日はどうしたものか。先の季節を思わせる日差しに顔を上げると、私はいつの間にか足元ばかりを見ていたことに気がついた。

新緑芽吹く、木々もまばらな林を抜ける街道が、緩く弧を描いている。この道は一帯を治めるベルク侯の街へと続いていた。舟で行くことはあっても徒で行くことはなく。景色もまた初めてのものだ。

だからだろうか? 不意に、幼い日の記憶が顔を出した。私は、こうして道を眺めるのが大好きな子供だった。この道の先に何があるのか? どこへ続いているのか? 道の先に何が見えるのか? どのような人がいるのか? 動物は? 石は? 木々は? そんな想像をよく手遊びしたものだ。時には、そうした想いに背中を押されたか、手を引かれたか、どこ行く当てもなく歩き出してしまうことが度々あって、親に叱られもした。

私は胸の奥に広がった苦い笑いが、顔の表にまで出てしまったのを誤魔化すために、ハンカチで汗をぬぐった。

「先生。何ニヤついてるの」

「あ、いや」

「何か、とってもヤラしいことでも、考えてるんじゃないですか?」

酷い言われ様だが、それをまったく感じさせない明るく軽快な印象を受ける。彼は自称『業師』ことコザック。私が知り得た冒険者の中では一番の小兵だ。街中にあっても、彼は小柄な部類に入る。その風貌も冒険者というよりは商店で将来を嘱望されている若者といった体で、背筋の伸びた溌剌とした立ち振る舞いと時折見せる鋭い目線、それらをすべて人懐っこい笑みで包んでいるといった感じだ。

彼の二つ名『業師』が自称となってしまうのには理由がある。彼がその名に値しないからではない。彼は『今鍵師』という二つ名で広く知られていたにもかかわらず。それを野暮たいと嫌っているのだ。

逆に『今鍵師』のコザックと言えば、この辺りに暮らす者なら冒険者ならずとも、一度は耳にしたことがあるはずだ。今一番成功している冒険者といえば彼のことを指すと言っても過言ではない。その栄えある足跡は、『今鍵師』の名が示すように、ある厄介な鍵を開けたことに始まる。

五十年前ほどに発見されたその古代王朝の遺跡は、『罠の宝物殿』として、この地方ではものの例えに用いられるほどよく知られていた。冒険者達は、五十年もの時間と、山を築けるほどの屍体を引き換えに、壁面を覆っていたレリーフさえ残さずに荒らし尽くし。私が訪れたときには、崩れかけの洞窟のようにしか見えなかった。

しかし、つい二年ほど前まで、その最深部には、唯一、略奪はおろか侵入者さえ許していない扉があった。竜の顎を象った『悪食』と、災いを予感させる名が付けられたその扉は、こじ開けようと挑んだ魔術師や冒険者達を文字通り喰らってきた。伝聞によれば、彼はその竜の顎を、ただ一本の針金でねじ伏せたという。

ただし、彼の偉業と言うべきか、彼が彼たる由縁はここからだ。手に入れた一生遊んで暮らせるに足る黄金塊をわずか一週間の豪遊で使い果たしてみせたのだ。彼はケチではない。自分が通っていたなじみの常連や、たまたまそばに居合わせただけの縁もゆかりもない酔客、遊女、旅人、みな別け隔てなく、数十艘の舟と数十台の馬車を使って引き立て、古くからの貴族の別荘地として、また湯治と遊興で知られるヴィラの街で、大いに騒ぎ明かした。これはその様子が詩人達の間で歌にもなっている。「『今鍵師』の手品にかかれば、ベルクの酒場、皆空になる」と。

そんな彼の二度目の宴が、昨晩までヴィラで催されていた。ベルクの高名なる魔術師、パール師の依頼で、長年幾多の冒険者達を阻んできた、通称、『陽炎の塔』と呼ばれる遺跡の調査探索へと挑み。見事、それを成功へと導いたのだ。

今回の取り分の半分を探索を手伝った漁村のために使い。宴に使われたのは、残りの半分だけだったが、それでもヴィラの耳目を集める宴となった。

二度、冒険者として比肩する者がいない成功を修めながら、二度とも、その手にした財をおしげもなく溶かしきる。彼の行動規範は、まさに今の時代の冒険者達が示し合わせたかの様に競う――詩歌や伝説に登場する英雄のごとく、派手な武装で身を飾り立て、華麗かつ破天荒な生き方や戦い方を是とする。永く生き髪や髭が白くなるのを待つことよりも、瞬間で弾け飛ぶ白き稲妻のように生きることを望む――「稲妻の白」と呼ばれるものそのものだった。

私は、彼が催した騒ぎの中で、冒険の同行を願い出た。彼は大いに酔っ払っていたので不安はあったが、取り決めた待ち合わせ時間に少しも遅れることなく現れ。逆に、私の想いを本気にはしていなかったらしく、本当に目を丸くしていた。

そうした出来事があって、私は十年間の修行を積んだヴィラを離れ。彼が根城にしているベルクへ、船ではなく徒で向かっていた。彼に訊くと、今回の騒ぎで、船賃まで使い果たしたそうだ。私の狭い交友関係では考えつかない発想だが、逆にコザックの人となりに興味を引いた。

「上手くは言えませんが、これからのことを思うと、ただ道を歩いているだけなのにワクワクします」

「こー言っちゃ何だが、幻滅しないと良いけどな」

「幻滅などしませんよ」

「気楽なだけが取り柄の冒険者稼業だぜ? 何の身分の保障もない。下手すりゃのたれ死にだ」

「でも、自由ではないですか」

冒険者は、ありとあらゆる社会的な束縛から自由でいられると、このときの私はまるで八歳の少年のように考えていた。

コザックは少し考えるような遠い目をした後。

「まー、そうだな。自由と言えばたしかに自由だ。先生だって、やっと師匠へのご奉公が明けて、晴れて自由の身なんだから、自由を満喫しないとな」

「その『先生』というのは、やめて貰えませんか?」

「え? なんで?」

「私は、ミストラルというれっきとした名前があります。それに、いくら私が家庭教師をしていたと言っても、コザックあなたは私の生徒ではありませんよ」

聞けばコザックは私と同じ歳だという。半分からかいの意味もあるのだろう。街道でならまだ我慢出来るが、街中でこの調子では、たまったものではない。

「まぁ、そう言うなよ先生。気を悪くしないで欲しいが、今まで俺が会ってきた魔術師ってのは、威張った奴か、威張りたい奴かのどっちかだ。対等な立場でってのは、今までお目にかかった例しがない」

「たしかに、偉ぶった方もおられます」

耳が痛いとはこのことだ。魔術や万物の知識に通じることが、優越感になってしまっている者も確かにいる。

「そりゃさ。ベルクのパール師とか、先生のとこのビスマス師あたりになると、偉大すぎるもんだから、逆になぁなぁで良い感じだけどさ。若い連中は、どこか選民意識が根を張ってやがる。なのに、先生はそんなところが一つもない。だからそんな立派な男の呼び方は、先生でいいだろ? なぁブラン」

コザックが振り返った先に、コザックとコンビを組むブランが歩いていた。

背の高さ、肩幅、体の厚み。すべてに存在感がある。私より拳二つ、コザックの頭一つ分は背が高い。体の厚みに至っては私とコザックを足しても追いつかないだろう。いかにも力自慢が多い冒険者らしい男だ。よく使い込まれ銀色の下地が露出した板金鎧を着用して、その鎧の重さを一切感じさせない足取りで私たちの後ろを歩く。その何気ない所作が凄いと思う。一度、私は後学のためにと、板金鎧を着けたことがあるが、あのようには歩けない。第一、ヴィラからここまで歩けるはずもなかった。彼が腰に佩いている長剣の捌きは、幸か不幸かまだ見る機会がないが、コザックいわく、小枝のように振るうという。それは誇張ではないだろう。二の腕、拳、その背中。鎧の下は筋肉の塊と言ってもいい。眼光鋭く、口は真一文字。昨日から今に至るまでその口から出た言葉は「ああ」「おお」の二つだけだが、ぶっきらぼうの中にも多彩な感情が覗けるので、悪い印象は受けない。

このときも、ブランは「おお」と答えた。しかも、目は真剣そのものだ。こうなってしまうと、返答に窮してしまう。頬に何となく熱いものを感じながら、

「仕方がないですね。でも、時間をかけてでも変えていってくださいよ」

「ま、努力はする。でも、先生も変わり者だね」

「変わり者ですか?」

「おうよ。冒険者になろうだなんて。俺が先生だったら、どっかの貴族のカワイイお嬢様にお近づきになって、その家に潜り込んじまうのに」

「はぁ、そういう方も、いらっしゃいますね」

苦笑いになってしまった。

「どだいヴィラで魔術師と言えば、湯治に訪れる貴族達に自分を売り込むか、やんごとなき身分の息女や奥方に、第三王朝の雅な古代語で愛の歌を語らっちまって、浮き名を流しまくるのが王道だろう? 師匠も反対しなかったのか?」

コザックの言いようがすべて事実とは思わないが、本当に苦笑しか出てこない。魔術師の目から見ても、そういう性向を持った者が片手で足らないほど、ヴィラにはいた。また片手もいれば評価を定めるのに十分だ。

「反対はなかったですね。呆れられはしましたが」

入門のときより、常々旅に出たいと口にしていたので、惜しまれこそしたが驚かれることはなかった。

「てことは、先生の師匠はすぐに諦めて戻ってくると踏んでるのかな?」

かなり失礼な物言いだが気にはならない。彼自身の性質もあるが、それ以上にコザック自身が、私が諦めてしまうとは毛ほども思っていないのが明白だからだ。

「そうかもしれません。八歳で師匠の門を叩いてから十年間過ごしたヴィラの街が私のすべて。世界を知ったつもりでいても、それは本の上での出来事でしかありませんから」

「世間知らずっての自分で認めてしまうなんて、さすが先生だ」

「褒められている様には思えませんが」

私はさっきから苦笑いばかりしていることに気がついた。

「なーに。わからないことをわかってる奴が一番強い」

人懐っこい笑みにくるんだ言葉であったが、私に鮮烈な印象刻みこんだ。

「コザックは、哲人ですね」

「よせやい。先生の世界をこの目で確かめたいって、お題目には叶わないぜ。だがそれも悪くないと思う。全てを見てやりたいってのは、俺にも理解出来る。

俺としても、『炎』の魔法まで使いこなす腕の立つ魔術師が、頭割りの条件で良いって言ってくれる時点で万々歳だ。本当よろしく頼むぜ先生」

「やはり魔術師の冒険者は少ないのですか?」

と言いかけたところで、コザックの手が私を制した。

「静かに。ブラン斜め左の白樺の右側に見えるか?」

いつもの陽気な声から、静かで重い印象を受ける声に変わっていた。

「ああ」

ブランは小さく答えると兜の面頬を降ろした。

「何が起こったのですか?」

私は声を潜めた。

「事件だ先生。弓持った男がこの先の街道を狙っている。

狩人なんかじゃないぜ。狩人だったら腰にナイフは提げていても、剣は佩かないもんだ。ちょっと先生耳を貸せ」

私の言わんとしたことを先に越され、必要もないと思いつつも耳を、悪い笑顔を浮かべるコザックの方へと向けた。

2 Tutorial

「急がなくていいんですか?」

「急ぐ必要はないさ。タイミングを計る必要だけあるけどな」

頭の後ろで手を組み、ニヤニヤしている。

「ブランの方は大丈夫ですか? 相手が弓で武装しているとなると、不味いのでは」

「俺が、射手の立場だったらぞっとするね。ブランが近づいてくることに気がついて、つがえようとしていた矢を、咄嗟に弓を調整して放つ。板金鎧を物ともしない必殺の矢さ。それがなぜか盾に当たる。目を疑ってもう一発。今度は足に狙いを定めて放つ。やっぱり盾にしか当たらない。腕が良ければ、この間に二発くらい撃てるかな? 気がついたときにはブランはもう目の前だ。矢はつがえてある。でもこの矢を放てば、次をつがえる前に斬り伏せられる。剣を抜く余裕はもうない。最初に板金鎧に合わせて調整しちまったもんだから、弦を引き絞った手がすぐに震え出す。おーやだやだ。俺は絶対やだね命がいくあっても足りない」

私は、途中からコザックの言葉が耳に入っていなかった。つばをゆっくり飲み込むのが精一杯だった。

街道を塞ぐ様に三人の男が立っていた。粗末な胴鎧や、痛んだ鎖鎧、皮鎧と、鎧も様々だが、槍や剣など、手に持つ武器も様々だ。真ん中に立つ男は岩のような巨体で、一目でブランよりも上背でも体の厚みでも勝っていることがわかる。ただ、その巨躯よりも何よりも私に衝撃を与え、目を吸い寄せたのは、その手にある抜き身の剣や槍の穂先だ。陽光に白く煌めくあれらが一度でも振るわれたのなら、ただではすまない。

「なんだよ。お姫様じゃないじゃん」

場違いなほど拍子抜けするそのコザックの声で、突き飛ばされでもしたのか、街道に倒れ込む旅商人風の男の姿が、私の目に初めて見えた。

「ここはベルク侯の庭と言ってもいい治安が良い場所なのに」

足が止まった。発した声は自分で思っている以上に、悲痛で、かすれた声になった。

「なぁに冒険者崩れさ。小鬼ごときにブイブイ言わされて山賊、野盗に身を落とす。ま、そこいらに掃いて捨てるほどいる。ああいう手合いは油虫と一緒だ。だから退治しなくちゃいけない。

おい、兄さんら、昼間っから景気の良いこったな」

「何だてめぇ。邪魔するな」

リーダーとおぼしき大男が声を張り上げてくる。

「な、先生。言っただろ? 「何だてめぇ。邪魔するな」今時、演劇でも、ましてやヴィラで演じられる歌劇じゃまず聞けない台詞だ」

「お前ら」

大男の怒声に、胃がキュッと締まるを感じた。とてもではないがコザックのような余裕を嘘でも持てない。

「ほらほら見ろよ。怒っちゃいるがあれは焦り顔だ。どうした? なぜ矢が飛んでこない? ってな。いったいどうなっちまったんだろうね?」

「お前」

大男は、肩を怒らせながら斬り殺す勢いでコザックに歩み寄ってくる。私は後ずさりしたくなった。

「おい、あれ見ろよ。お仲間が酷いことになってるぞ」

コザックの指さした先、木々の間に、まるで計ったかのようにブランがいた。その手には気絶しているのか、ぴくりとも動かなくなった胴鎧の男が、まるで首をつままれた猫の様になっていた。あれが、『白樺の右側の』射手なのだろう。

「てめぇら覚悟しろ」多分そう言ったのだろう。大男が感情任せに何と叫んだのか、正確には分からなかった。

「今だ先生。俺の背中だけを見な」

コザックは振り返りざまに私にウィンクして見せた。

私は弾かれた様に、口元で魔法を紡ぎ始める。

魔法とは古代王朝時代に確立されたすべての技術、その根幹を成すものだ。

竜、人、大気、大地、万物は皆『音』と『音楽』で構成されている。人の耳には届かない微かな『音』と、それらが集まり奏でる『音楽』。魔法はそうした万物の最小単位に直接干渉し、意のままに操ることが出来るのだ。人が自在に空を飛び、稲妻を目標へと飛ばし、文字という概念で描かれたものは、例え使う人々が失われた絵記号の羅列ですら一瞬で解読を可能にする。

魔術を学ばない者にとっては、結果としての人知を超えた力と、『音』と『音楽』を操る魔法を混同するきらいがあるのだが、今、私が呟いているものこそが魔法なのだ。

この場では、結果としての『眠り』を導くため、正確な発音を持って魔法を唱え、魔法を『音』に効率よく届けるための触媒として、九種類からなる片手印の中から三つを選び出し、第一の印から組み始めている。

耳打ちされた通りに、視線はコザックの背中にだけに合わせ、今、私が出来る最大限のことを成すのだ。右手が決められた第二の印を切り、最後の印へを組み替えたところで、体の中に熱とも力とも言いがたい何かが満たされていくのを感じた。生まれて初めての実戦でありながら、自分でも驚くほど正確に魔法を紡ぎ、完成へとむかってゆくのがわかる。

最後の短母音を口から発した瞬間、印を組んだ手のひらの中に風が生まれ、指の隙間から吹き出していく。コザックの背中を中心に、強制的な眠りの効果が発生したのを確信した。

大男は剣を振り上げたまま、予告もなしに前のめりに崩れ落ちた。

「お見事。先生」

そのコザックの言葉で、いつの間にか聞こえなくなっていた周りの音が聞こえ初め、私は肺の中の空気が乏しいことに気が付いた。

空気を求めるように喘ぎながら、正確な印字を結び続けたはずの手に視線を向けると、力なく震えていた。もし、魔法が完成しなければ、また完成したとしても眠りに陥らなければ、あの大男の剣がコザックの頭を石榴の様に刻んでいたかも知れない。

コザックが考えた作戦はこうだ。山賊達の注意をコザックがひき付ける。山賊のリーダー格に近づくか、近寄るのを待つかは、その場の状況次第で対応する。最後に、コザックの合図で私が彼の背中を目標に、強制的な『眠り』をもたらす魔法を唱える。

あらかじめリーダーではなくコザックの背中を目標としたのは、私が初の実戦で怯まないためだ。コザック自身は、魔法の結果に抵抗するため、精神を研ぎ澄ませていたので、初歩の魔法である『眠り』には、まず落ちない。

「おい、お前ら見逃してやる。とっとと行きな。さもないとこのリーダーと一緒に、地獄の岩塩坑まで付き合う羽目になるぞ」

コザックはまだ山賊が二人残っているのを無視して、まるで手品の様に細い紐を取り出すと、素早くリーダーの親指だけを結びつけた。

私はようやく、残りの山賊が、まだニキビを残す少年であることに、気がついた。一応は武器を構えているが、彼らの心情がその穂先を見ただけでわかった。

「おい。まだいるのか? 今から十数える。数え終わる前に姿を消さないと、大魔術師先生の魔法で、お前らみんなぺしゃんこだぞ。いいのか? 魔法で死ぬのはクソ痛いぞ。一、二……」

山賊達は最初顔を見合わせ迷っていた。が、ここまでだった。コザックは三まではゆっくり数えていたが、そこから急にピッチを上げて数え始めたのだ。彼らは喉の奥から悲鳴を上げ、武器を捨てて逃げ出した。

「おい、とっつぁん怪我はないか?」

コザックは商人を起こして土を払ってやる。

「ありがとうございます。助かりました」

私は、老商人の地味な旅装束に違和感を覚え、値踏みと言っては失礼だが観察をしてしまった。真っ白な髭と髪の毛、装飾のない皮の胴着。それらは装飾が一切無かったりと実用一辺倒なのだが、あえて言えば気品のようなものを感じる。

この老人は一体何者なのだろうか? 私は不思議に思った。

「いいってことよ。この『業師』コザックが運良く通りがかっただけのことだ」

「コザック? あなたが、あの『今鍵師』の」

「『業師』」

「これは大変な失礼を。私はベルクの街で絹織物を商いしているユーと申します」

私は一瞬、聞き違いかと思った。

「知ってるよ。三番橋のとこのベルク一の大店だ。しかも、とっつぁん。あんた息子に譲って隠居したって話じゃなかったか? あ、さては、囲った愛人にこっそり会いに……てのは冗談だ。若い頃、諸国を行商していた頃のノリで、昔なじみの上客に会いに行った。その帰りって訳か」

ただの老人であっても、私は自分の祖父ほどの年長者に対し、これほど馴れ馴れしい言葉で話すことは出来そうになかった。しかも、この老人。絹織物商のユーと言えば、絹はもちろんのこと、この地域の主要産品でもある毛織物を一手に引き受ける大商店の総帥だ。しかも、一代でそれを成し遂げた大人物で、その出世物語を描いた歌や劇は人気のある演目になっている。まさに生きる伝説だった。

老商人は、「おみそれしました」と深く頭を下げた。

「ま、悪いこと言わないから。次は、船にしておきな」

「このお礼は」

「金はいらないよ」コザックは老商人の言葉を遮るように言う。まるで、窺うように一呼吸置いてから続けた。「旨い飯と、とっつぁんが秘蔵にしている北の酒の一本でも封を切ってくれれば十分だ」

ユーは軽く頭を下げてから。

「それでは、私の名にかけて至上の一本をご用意しましょう」

「そいつは楽しみだ」

コザックは本当に嬉しそうな顔になった。

私は、コサックの提案とそれを快諾する老商人に、最初、開いた口が塞がらなかった。コザックもブランも間違いなく命を張ったのだ。それをただ一本の酒で済ましてしまう。しかも、ユー氏もそれを良しとしている。

この空気感を反芻したとき、魔術師の修行や今までに得た友交には、なかったものだと気がついた。私は今までの自分が知り得なかったものを見られたことに、気分が高揚せずにはいられなかった。

ベルクの街に着くと、私たちは西の霧竜山脈でとれる赤い珊瑚石で飾られた瀟洒な大商店に案内された。先に城門の衛兵が知らせてくれたのだろう。大旦那の出迎えに集まった二十は軽く超える使用人達から、熱烈な歓待を受けた。実を言えば、私はこの時点でもう尻込みしていた。

子供の頃なら好奇心が全てに勝っていただろうが、畏敬の念を知る今の私には怯むだけの理由がある。己の国を手に入れたり、竜を屠るだけが英雄ではない。裸一貫から財を成し遂げたユー氏もまた英雄なのだ。

ユー氏の店舗兼屋敷は、貴族の暮らしを見慣れている私の目から見ても、ため息しか出てこなかった。

私たちは三階にある、我が師ビスマスの屋敷よりも広い客室に通された。

「すごいな。こりゃ」

コザックは目を輝かせながら素直な感想を述べた。私も同じように目を見開いてはいたが、好奇心よりも怯みの色彩が出ていたに違いない。この国の貴族達が集まるヴィラで、意識せずに審美眼を肥やしてきた私の目にも、この部屋にある調度や石像のすばらしさは、筆舌に尽くしがたいの一言で済ますか、それとも長々と口上を書き連ねるよりに他にない。少なくとも飾られた彫像や壺のそばを不用意に歩き回りたいとは思わなかった。

「コザック。いいんですか?」

私は急に不安になって耳打ちした。

「なにが? ユーのとっつぁんが招えてくれたんだ。気にすることはねーよ。なぁ、ブラン」

ブランを見ると、板金鎧のままコザックと同じように意を介した様子がなかった。今さらのように気がついたのだが、彼の歩いた後は、毛足の長い絨毯が酷いことになっていて、私は危うく悲鳴を上げそうになった。

「我が家と思って寛いでください。ブラン様は鎧を脱がれると良いでしょう。家の者に手伝わせますが、いかがしましょうか?」

「無用」

ブランはその場で鎧を脱ぎ始めた。

私はその不作法と恥ずかしさのあまり、また悲鳴を上げたくなった。

「俺は、寒村の出だ。作法を知らぬ。無礼は容赦願いたい」

鎧下だけになったブランは、長剣をユー老人に差し出した。

「構いません」

ユー老人は目を細めるような表情でその長剣を受け取ると、召使いに鎧共々持って行かせた。

「先生。ここは貴族の屋敷じゃないぜ。身一つでこの大商店を築き上げたとっつぁんの屋敷だ。美も醜も、甘いも辛いもちゃんとわかってるさ。寛げっていうんだから、自由に寛げば良い」

「は、はい。そうですね」

何だか疲労困憊な気分だ。

「では、早速酒の方を用意させましょう。何かご注文があれば」

「酌はいらないぞ」

そのコザックの言葉にユー氏はコザック見やる。

「せっかく機会だ。一本空けるまで、とっつぁんに色々教えを賜りたい」

「何を教えしましょうか?」

「女の口説き方と言いたいところだが。そうだな。モルトという酒の蘊蓄について、というのはどうだい」

「ではモルトを用意させましょう」

ユー氏が手を叩くと壁に音もなく控えていた召使いの一人が足早に部屋を後にした。

私の知識では、モルトは希少な蒸留酒で、焼酎のような量産がきかない。何度かご相伴に預かれたことがあったが、モルトと言ってもモルトとして熟成させる前の蒸留酒ウシュク・ベーハーとブレンドしたもので、その味わいは、冬の猛吹雪を抗うような荒々しい酒という印象でしかなかった。

ユー氏が用意させたのでは、そのようなブレンドのモルトではなく、生のモルトだった。

私は、栓を抜いた瞬間から、すっかり魅了されてしまったと言っても良いかもしれない。

栓を抜いた瞬間溢れ出た華やかな薫りは、海の潮の甘さを思わせ。グラスに注がれた夕日のごとき色は、なぜか女性を思わせる。

「女王マリーと呼ばれるものです。女王とはいえ、その出自は密造酒なのですが」

「なぁに、やんごとなき統一王だって元を辿れば、だろ?」

「たしかに、一介の傭兵でしたな」

「腰を折ってすまなかった。続けてくれ」

ユー氏が語った蘊蓄によれば、その地を治める女王陛下の命によって、蒸留酒の酒税が引き上げられたとき。男達は大切な蒸留酒を熟成白ワイン樽に詰め替えて山野に隠した。春になり、男達が樽を開けてみると、無色透明だった蒸留酒に、豊かな香りと色が付いていた。

モルトを口にする度に熱く濃厚なため息が漏れる。

熟成白ワインの樽は、冬眠し損ねた熊と形容される蒸留酒を夕暮れの貴婦人に変えたのだ。私が知るブレンドされたモルトは全くの別物であった。

コザックが本当に見事なのは、ここからだ。

気がつくと、一本の約束のはずが、新しい酒瓶の封が切られていた。

ユー氏の蘊蓄から始まった少し早い酒宴は、いつからか、コザックの冒険譚と、たわいのない世間話へと変わり、大いに盛り上がった。私がコザックと同じ話を同じように話しても、けしてこうならなかったはずだ。その語りに惹き付けられるのだ。やがて、コザックの語る話が、銘酒や名酒の封を次々に切ってしまうかのような、そんな錯覚さえ覚えた。

日が落ちて、腹が空くというので、ベルクで一番有名な店から牛の丸焼きをメインとした豪勢な料理を届けさせた。夜半を越えて、冷えてきたからと風呂を借りた。そろそろ眠くなってきたからと、暖かで柔らかなベッドまで借りた。

ユー氏は少し遅い朝食の時間に帰る私たちに向かって手を振ったときですら、山賊から救われた報酬としては破格な代金を支払ったことに気がつかなかっただろう。いや、気づいていたとしても、まだ報い足りないと思っているような気がした。

眠そうな目で、その見送りに応えるコザックに、私は尊敬とも羨望とも付かない目を向けていたに違いない。

彼は本当に『もっている』男のなのだ。

3 subdue1

昨日街道で山賊の射手が待ち構えていたときと同じように、コザックが片手を挙げた。

確かに、誰かがいる。

緊張を紛らわすため、息を細く長く吐き、目をこらすと。木々の間、トンネルの入り口に子供の背丈ほどの歩哨が見えた。いや、見えたような気がした。私の目ではそれが小鬼なのかどうか判断がつかない。だが、コザックにはこの距離でも十分なのだろう。

「先生。もうちょっと頭を引っ込めよう」

「すみません」

「ま、あちらからは逆光で、見えちゃいないけどな。万一がある」

コザックは背負ってきた細長い皮袋の中から棒の様なものを出した。それに弦を張り始める。やや間抜けな話だが、私はそこで初めてそれが弓だとわかった。

「やる気しないなぁ」

もう、何度目になるのだろうか? 私はそうは思ったが、コザックの呟きが煩わしくは感じない。「やる気がしない」「面倒くさい」と言いながらも、コザックは、なめし革の板を灰と白、黒に染め上げた独特のモザイクを描く鎧を身に纏い。背には矢が入った矢筒、腰には剣を提げた完全武装で、その顔には人懐っこいいつもの笑みだが、独特の凄みがある。

「弓はそのように持ち運ぶんですね」

私の場違いな質問にも、コザックは笑顔で、

「おうよ。使うときだけ弦を張らなきゃ弓が痛んじまう。弓ってのは雨にも湿気にも暑さにも寒さにもからっきし弱いんだ。実戦(実践)は勉強になるだろう? で、どうする先生」

「どうと聞かれても」と言いかけたのをやめて、

「あの歩哨から情報を聞き出したいのですが」

「そんなこと意味あるのか?」

冒険者達にとって小鬼とは、武装を整え油断さえしなければ、斬り負けする方が難しいとさえ思われていた。

無論、運に見放された冒険者や、冒険者と名乗ることも出来ない技倆の持ち主では、勝利は愚か自分の命すら危うくするが、小鬼達の粗末な刃物では、鎧と名の付くものをさえ着込んでおけば、一刺しで殺されることはなく、鎧らしい鎧を着けない小鬼達に、振り降ろした剣が当たれば、どこに当たったとしても、少なくとも彼らの戦意だけは挫けると言うのだ。

コザックの立てた計画も、小鬼を敵としていない姿勢は明かだった。歩哨を倒し、ブランを先頭に一気にトンネル内に踏み込む。立ち向かってくる者はブランが倒し。逃走を図る者は、コザックの弓と私の魔法で始末してゆく。

あまりにおおざっぱで、第一、ブランの頭越しに矢を放って大丈夫なのか? などと質問をしたくもなったが、そこは堪えたのだ。

「もし仮に『鬼』に率いられた群れだった場合。前もって情報があった方がいいでしょう」

「鬼かぁ」

私が苦し紛れに出した単語は、考えていた以上の効果をコザックに与えた。

鬼とは、古代王朝時代に極まった魔法技術が生み出した悪しき遺産の一つだ。当時の技術は、おぞましいことに人間と小鬼を融合し、全く新しい別の生き物を生み出すことに成功していた。彼らは、いわばその末裔だ。当時、数に優れた兵士を作ろうとしたのか、頑強な農奴を作ろうとしたのか、その企図は、今となってはわからない。今の時代に生き延びた彼らは、人間の村を襲い。人や牛をそのまま喰らい、繁殖のために女性を犯す。その巨体から発せられる膂力のすざまじさと、ときに退治を請け負った冒険者達を手玉に取る知性から、『冒険者喰らい』の渾名が付けられている難物だ。その難物達は、使役や食料、果ては繁殖のために小鬼を連れていることが多々あるのだ。

村人を困らせる小鬼の巣に踏み込んだ冒険者が、鬼と出会い逆に駆逐されるという話を、私は詩人の歌か、物語か、噂で聞いたことがあったのだ。どうやらそれは事実に基づいていたようだ。

コザックへ与えた効果以上に、ブランが私に顔を向けることで興味が向いたことを告げてきた。それには少し慌てた。

「鬼がいるという根拠はないです。でも、小鬼達が少し変だと私は思うのですよ」

これは出任せではない。

「変? というと?」

コザックがブランの代わりに聞いてきた。

「住処を追われるとか、群れを分かつなどして流れてきた小鬼達は、まず何よりも先に、人間の住む領域に斥候を放って、その姿を現すはずです」

「ん? どういうことだ」

「つまり、いきなり洞窟に巣くっているのを発見するのではなく。村はずれの古く崩れた小屋の跡、森の木々の間、ぬかるみに付いた明らかに動物ではない彼らの足跡など。一番最初は、彼らがいる予兆や、少数の彼らと遭遇すると聞いています」

「ん? たまたま村に立派なトンネルがあるというこの村の事情で、そうなっただけだろ?」

「でも、まだ村には手を出してきていないと言うじゃないですか」

「待て、待て、どういうことだ」

「私の読んだ文献では、そうした小鬼達の斥候達が行きがけの駄賃に鶏小屋を襲ったり、ヤギを盗んだりするとのことです。つまり偵察のはずの斥候が命令を曖昧にして、目先の利益に強奪を行うと」

「まー、統制は人間の山賊並みかそれ以下だからな」

「今朝、村の方から、十数頭もの牛を連れた牧童が小鬼を発見したという話ですよね」

「あ、そうか。わかった。村の方から、牛をうじゃうじゃ連れて来るという行動があったのに、小鬼達は襲撃おおろか小僧を襲うという反応がなかったってことか」

「そうです」

「たまたまだろと言いたいところだが、随分のんびりしているというか、無頓着というか。そうでなきゃ、小鬼なりに統制が取れている理由があるわけか。わかったわかった先生には叶わない。なぁブラン」

コザックは納得したと言うより、単に面倒くさくなったのかも知れなかった。ブランはいつものように何も答えない。

「で、どうするんだ先生」

「『音』の魔法を使って、歩哨の小鬼をおびき寄せます。それをどうにか捕まえて欲しいのですが」

「そりゃ簡単だ。俺がやろう。ブランは不測の事態に合わせていつでも突っ込めるようにしておいてくれ。いいだろ先生?」

不測の事態が起きたら、コザックは自分の意を通すと言っているのだ。手練れの冒険者がそう考えるなら、反対する気はない。私自身の考えとしては、ブランの背後から、しかもトンネル内で弓を引くことに不安を覚えただけで、コザックのおおざっぱな作戦そのものに不安はあっても反対はないのだ。

第一、実力差とこの人数では、小細工をせずに突撃するのが一番の策だろう。

私は生まれて初めての小鬼退治を前に、もう何度とやったかもわからない、緊張を解きほぐすための長い息をついた。

なぜ、こんなことに巻き込まれてしまったのだろうか?

そう呟やきをしたくもなるが、私にこそ、その原因があった。

4 Dairy farmer wearing a copper torq

絹織物を扱う大商人ユー氏の歓待を受けた翌朝、私はコザック達が根城にしているという酒場へとやって来た。朝食には遅く、昼飯には早い時間とあって店の中は閑散とし、私たち以外に客の姿はなかった。

「戻ったぜ」

コザックがカウンターに声をかけると、グラスを磨いていたスキンヘッドのマスター、いかにも元冒険者か、いまだ現役冒険者と言った風貌を、お世辞にも似合わないエプロンで包む大男が顔を上げた。

「お前。また、散財しちまったんだってな」

別に怒っているわけでも威圧しているわけでもないのだが、ぎくりとさせられるほど低く重たい声をしている。

「おうよ。ポッケ入らない金は使っちまう主義でな」

「相変わらずだ。でも、生憎だな。お前の手に見合うほどのネタは今のところないぞ」

「えー本当かよ。とは言っても正直ネタを買う金すらない」

「お前という奴は、本当のアホだな」

「褒め言葉だぜ。それ」

「ところで、そこのひょろい兄ちゃんは?」

私は一瞬自分のことを聞かれたことに気がつかなかった。

「おやっさん、先生をなめてかかると後悔するぜ。ヴィラで知らぬ者はいないビスマス師のとこの高弟様だ」

高弟様という言い方はどうしたものかと思ったが、

「ミストラルと言います」

と名乗った。

「魔術師か、若いな。コザックに騙された口か?」

「いえ、そうでは」

店のマスターの顔が怪訝そうになった。

「先生。ここのオヤジこんな不味い顔をして、おっかない声でしか喋れなくとも、その口からは冗談と軽口しか出てこいんだ。まともに受け取っちゃダメだぜ。「コザックを騙くらかした口です」とでも答えておけば良いんだ」

「コザック。色々余計だ」

「へへ。ま、先生が騙されたと思うかはこれからとして。手頃な仕事ないか? これで買えるか頭になるくらいの」

コザックはポケットから硬貨をカウンターの上に載せた。

そのときである。

「オヤジさん大変なんだ。腕っ節の立つ冒険者を見繕ってくれ」

男が文字通り転がる様に店の中に入ってきた。風体から農家か牧畜を生業とする者だろう。首に多産と豊穣を司る女神の銅製の頸環をしていることからも間違いない。

「どうしたんだ牛飼いの」

「どうしたもこうしたも、村のトンネルに小鬼が出たんだ。村の牛が孕ませられてしまう。そんなことになったらお終いだ」

「落ち着け」

「大丈夫ですよ。小鬼が牛や山羊を孕ませるというのは誤解です」

反射的に言ってしまって、あっ、と思った。

よく誤解されることなのだが、小鬼達は雌雄同体で他の雌の腹を借りる必要は無い。が、同じように人間に仇を成す、イヌ鬼や猿鬼、鬼と言った類いは、固有の雌を持たないため牛や豚、ときには人間の女性をさらう。このことを混同していることが多いのだ。

この牛飼いにとってみれば、小鬼が牛を孕ませない事実などに意味はない。村に小鬼が出て危害を加える可能性が現実としてあるのだ。こんな間抜けたことを言えば、問答無用で殴られたとしても文句は言えない。

「おっさん、このお人は若いが実に腕が立つ大魔術師先生だ。とりあえず落ち着け」

私の首根っこにつかみかからんばかりの牛飼いに、コザックが割って入った。

「魔術師様? 本当ですか?」

牛飼いの顔は一瞬で火花のように輝いた。私は気圧される様にただ頷いただけだった。

「これはありがたい。ルヴァ様のお導きだ。聞いて下さい魔術師様。私の村に小鬼が出たのです」

「小鬼ですか」

「そうです。私どもの村には豊かな牧場へと続くトンネルがありまして。そのトンネルの入り口に、今朝方、小僧が牛達を連れて行くと、小鬼がいて威嚇してきたというのです。小僧が牛を連れて戻ってきた後、私の目でも確かめに行きました。確かに剣を持ったあの汚らわしい盗人がいました。魔術師様どうかお願いです。あいつらが悪さをしない内に、何とぞ、そのお力で退治してください」

牛飼いは帽子を取って深々と頭を下げた。

コザックの顔を見やると、「あ~あ」というため息が聞こえてきそうな顔になっていた。

店のマスターは面白い見世物でも見るかの様にその口元がニヤついている。ブランだけがいつもの様に口をへの字に曲げていた。

「あの、顔を上げてください」

「ぜひともお願いします。そのお力で退治してください」

「おっさん。ただじゃ魔術師先生だって動けないぜ。相場ってもんがあるだろ。魔術師先生と俺とそこの戦士を雇おうって言うんだ」

「一人、二百五十支払います」

「やる気しねー」

と小さく呟きながら、コザックはため息をついた。

「どういうことです? コザック」

「おっさん相場の限界を払うとさ。小鬼退治程度の仕事でこれ以上引き上げるのは野暮ってもんだ。オヤジ何か入れ知恵してるだろ?」

「こいつとはひょんな縁から十年来の付き合いだ。酒の肴にそういう話も出る。正直、俺からも頼みたい。これはいわば身内の事件だ。信用のおける冒険者に任せたい」

「先生、任せた」

コザックが、ぽんと私の肩を叩いた。

「任せるって?」

「この牛飼いのおっさんの依頼を受けるか、受けないか」

私は、半ば無意識、半ば意識的に視線を、頭を上げようとしない牛飼い。いつもと変わりのないブラン。面白い見世物を見る様に腕を組む店のマスター。全くやる気が感じられないコサックの順で泳がせてしまった。本当に助け船が欲しかった。

牛飼いにしてみれば生きるか死ぬかの問題であろう。でも、コザックにしてみればやる気のしない依頼にすぎない。それもそうだ。弓で武装した山賊に弓を使わせながらも無傷で生け捕りにする腕前の戦士と、『今鍵師』の名で知られる手練れの冒険者にしてみれば、小鬼退治などただただ面倒なだけだ。二百五十という報酬はけして安いものではないが、仮にコザックやブランを護衛に雇った場合の報酬として見合うものなのか覚束ない。

それら以上に、第一の問題がある。小鬼討伐が果たして私に出来るのか?

コザックの言い方では、私がこの場の主導権、責任を持たなければいけない。

短く息を吐き出して、

「やります。小鬼退治承ります」

「本当ですか。ありがとうございます」

抱擁と口づけをしそうな勢いの牛飼いに、私は辟易とさせられた。

5 subdue2

右手の印を堅く組み、『眠り』の魔法よりも容易に『音』の魔法は完成した。

「おい、こっちだ」

私の小鬼を呼ぶ声が、私の口元ではなく十メートル先の水楢の木より漏れた。果たして上手く小鬼を誘導できるのか? 私の不安は三度目の呼びかけで解消された。小鬼はあまりにもおおざっぱに水楢の木へと近づいて行き、コザックが隠れ潜んでいる茂みのあたりを通り過ぎた。

そこからはコザックの独壇場だった。コザックが隠れた場所はわかっていたのに、小鬼の背後にまるで最初から立っていたかのように現れると、躊躇いを一切感じさせない動きで、小鬼の首を締め上げ巧みに脚を払う。小鬼の下半身はおもしろいように横へ飛び、あっけなく地面にねじ伏せた。引き起こすと、つり上げるようにこちらへ連れて来る。まさに手練れの鮮やかな業だ。

あわれな小鬼は右腕がひねり上げられ、口には肉厚なナイフが入れられていて、叫び声すら上げられないようになっていた。

「さて尋問だ。(殺す。怒らせるな。)」

コザックは、あの独特な喉の奥を鳴らすような声で脅しつける。

「鬼の言葉が話せるんですか?」

「おうよ。俺も八歳の時からかれこれ十年も、この世界に身を置いているんでな。(黙れ。殺す。)」

コザックは小鬼の口の中からゆっくりナイフを引き抜いた。

初めて目にする生きた小鬼は、正直を言えば、目を背けたくなる姿をしていた。子どもくらいの背丈、髪もまばらな頭、肉付きの悪い手足。赤い血管が蜘蛛の巣のように走る耳や、その首には動物の牙や骨を使った飾りが見え。二の腕と手の甲には、彼らの目と性器を表すという、楕円に、それを等分する線を引いた入れ墨をしていた。

決定的な違いは、先ず、目が違う。灰色の虹彩の中には、倒した砂時計の瞳孔が別の生き物のように拡大と縮小を繰り返していた。鼻は、そのあるべき場所にはなく、代わりに縦皺のような穴が二つ並んでいた。口は口で、収まりきらない黄色く変色した犬歯が見える。このような姿形であっても、知性がそうさせるのか、獣よりも人間に近いと思わせる何かがあって、それが、かえって嫌悪感と共に何か恐怖のような物まで呼び覚ますのだ。

彼らがいったい何であるのか。結局、魔術師達の間でも定まってはいない。わかっていることは雌雄同体の人型生物で、百語前後の単語からなる彼ら独自の言語と文化を持つこと。主に狩猟と採集で生活を営むが、彼らの住む領域と人間の領域は近く、食糧確保の容易さから人間の村落から収奪を行うこと。古代王朝時代以前、神話の時代から、人間と絶えず闘争を繰り返してきた敵だということ。それだけだ。

「(数)(おまえ)(家)」

通じるかやや不安があったが、喉の奥を振るわせるような感じで小鬼の言葉を出してみる。どうやら通じてはいる、そんな感触をすぐに得られた。

「(話せ)(殺す)」

コザックが腕をキツく締め上げる。彼は小鬼の言葉に抑揚を乗せることもできるようだ。私はその域に達していない。

「(いっぱい)」

小鬼の口から漏れる小鬼の言葉は、喉の奥を鳴らすような、また唸るような感じの音になった。

「だとさ」

コザックの軽口がやや気に触ったが、

「三より上の数がないのを失念していました」

私は素直に失敗を認めた。

ただ、小鬼達は三という数字にこだわりを持っていることで知られている。群れの余剰数が三の三倍である九体になると群れを分かつのだ。この場合、十八ではなく最大九体と言ったところだろう。

ということは、やはりこの質問自体が過ちと言うことか。

気を取り直し、語気に力を込める。

「(いつ) (ここ) (いる?)」

通じなかったか? そう思って言い換えようかとしたとき。

「(満月)」

と答えた。

「あ? 二週間前だ? どういうことだ」

コザックが締め上げたのだろう。小鬼が痛がった。

私も心の内でコザックの言葉とほぼ同じ意味の言葉を呟いていた。

「口からの出任せだと思いますか?」

「わからね。おい、(いつ) (ここ)」

コザックは地面をナイフで指差した。

私は、ああ、と心の中で感心していた。単語をただ覚えるだけでは無理があるようだ。この組み合わせで、「いつ来た」という意味にもなるはずだった。

「(満月)」

締め上げにキツそうに答えた。

「やっぱ二週間前か」

「そのようですね」

「おい、(主)(強い?)」

「(牙)(鋭い)」

「ん?(腕強い?)じゃないのか」

「(牙)(鋭い)」

コザックの締め付けがきついのか、ほぼ唸るような声だった。

「(腕強い)というのは一般的に強い群れ長という意味で、(牙)(強い)というのは頭の良さを表すとも言われています」

「小鬼の知恵者って訳か。そいつはおもしろい。俄然興味が出てきた。先生他に聞くことあるか?」

「そうですね。(犬鬼)(鬼)(巨人)(知る?)」

「(ない)」

「よしよし、鬼はなしか。先生そろそろ良いだろ? 中のお仲間が顔を出してこないとも限らない」

「ええ」

私のその言葉が、つがえてあった矢を放ったようになった。返事の結果が、何を起こしたのか。私の目は見えていたはずなのに、生じた現実と言語とが頭の中で結びつかず。咄嗟に、それを表現することも、感情を表すことすらできなかった。

コザックのナイフが小鬼の顎の下から脳天に向けて突き入れられていた。何ごとでもないかのように、血まみれのナイフを拭うと元のように納める。

コザックと目があった。

「先生。イナゴの話しを知ってるか? 農夫とイナゴの話しだ」

コザックは全く笑っていない。

「恩返しの?」

「おうよ。昔話の世界では、犬、鳥、猫、挙げ句の果てに病気をもたらす悪鬼まで、何でも助けてやれば恩返しをしてくれる。ま、物語を例えに出して、他人を大事にしろとか、親切にしろってことなんだろうけどさ。でも、イナゴだけはダメだ。井戸に落ちたイナゴ救ってやった農夫はどうなったか?」

有名な民話だ。それこそ、暖炉の前や、ベッドの中で、親に聞かせて貰うような話だ。農夫は井戸に落ちたイナゴを哀れみ、つるべを落し助けてやるが、イナゴは一族郎党を連れてやって来て、農夫の麦畑を全て食い荒らしてしまう。

「全てを失います」

「そういうことだ」

「同じことと言いたいですか」

「和解しようにも、こいつらには約束という単語どころか、概念がないって聞いたぜ。奴らには、鬼とそれ以外。腕の強い奴、今回は牙の鋭い奴と、そうじゃない奴の二種しかいない。しかも俺らは、こいつらを根絶やしにするためにここに来たんだ」

「すいません」

コザックへ一瞬でも怒りを向けてしまったことに、私は恥じた。この討伐は、元々私が言い出したことなのだ。

と同時に、コザックが小鬼討伐をやりたがらない理由がわかったような気がした。

昨日、山賊を倒した後に、私はこうコザックに聞いた。

「彼ら(山賊)を逃がしてしまってよかったんですか?」

「ブランの手は二本しかないだろ? 四人の人間縄かけて歩くのは面倒だ」

彼はそう答えた。

彼は最初から、殺生を避けようとしているのだ。避けられないとあれば躊躇しないが、避けることに労を惜しまない。彼はそういう男なのだ。

そう言えば、弓の腕前も相当なものだろうに、厳重に仕舞い込んでいるのは、弓の状態を保つ、運搬の容易さなどもあるだろうが、弓では手加減ができないからではないか?

「まぁ、すぐに理解しろってのも、きつい話さ。俺がそうだったからな」

まるで静かな水面に石を投げ込んだかのようだった。

コザックは言葉を続けた。

「さっきの先生の目さ。多分俺も同じ目で仲間を見たことがある。冒険者として独り立ちしたばっかで日が浅かった頃、金がなくて何度となく小鬼討伐をやったもんだ。その頃の冒険者仲間で、腕利きで、嘘偽りが大っ嫌いな秩序の神を信仰してるバカ真面目な僧侶がいたんだ。そのクソ真面目な坊主が、つい今さっきまで、交渉したり、情報を聞き出したりしていた小鬼をあっけないくらいに片付けてしまう。人間以外には容赦というものが無い。良い感じはしなかったな。そん時奴は言った。この農夫とイナゴの話を。小鬼は、人間が一生懸命育てた牛や作物を荒らすイナゴと同じだ。イナゴに言葉が通じるはずが無いってな。

さ、行くぞ。時間を使いすぎだ。小鬼に先手を打たせるわけにはいかないぞ」

「はい」

私は完全に納得できたわけではなかったが、彼が言うことは正しい。今は、小鬼に先手を打たせるわけにはいかない。

6 subdue3

私たちは小鬼がいつ飛び出してくるかもわからないトンネルの脇にたどり着くと、コザックはどこから出したのだろうか、手鏡を使って中を確かめはじめた。そのコザックが、「あ?」と声を上げた。

「どうかしましたか?」

「中身空っぽだ」

「まさか」

「ほれ見ろ」

コザックは堂々とトンネルの真っ正面に立って見せた。覗き込むとトンネルの向こう側の出口が小さな窓のように見るだけで、確かに中に動くものの姿はなかった。

「仕方ない。トンネルの向こう側まで行ってみよう。牙が鋭いのは伊達じゃないってか」

「向こうで待ち伏せをしているとか」

「どうだかな。俺たちが入った途端、小鬼達が煙で燻してくるか? 『明かり』の魔法は」

「大丈夫です」

「ブランの剣にかけてくれ」

『明かり』の魔法は、私が今まで最も使ってきた魔法だ。ぼんやりとした光の玉が、引き抜かれたブランの長剣の先に灯る。

コザックは先ほどのナイフを引き抜くと、口元で短く「(光れ)」と古代王朝の言葉を呟いた。

「そのナイフは?」

「用途は俺にはわからないぜ。随分と昔に、迷宮で倒した甲虫の腹の中から出てきたんだ。『ホタル丸』なんて、当時の仲間が勝手に名付けたもんだ。このナイフは先生に預けておく。じゃ行こう。ブラン先頭頼む。お前に限って油断はないだろうが、出方がわからん。攻めるよりも自分の身を守る感じでな」

「おう」

ブランは面頬を下ろした。

「小鬼達が待ち伏せしていて、矢を射かけたり、私たちを燻してきたらどうします」

「そん時は、ブランを盾に先生の魔法で蹴散らしてくれ。この広さだ。それぐらいだったら酸欠にはならないだろ?」

「はい」

コサックに渡されたナイフで足下を照らす。このナイフは先ほど小鬼の命を奪ったあのナイフだ。そう思うと不思議なことにナイフとは思えない重さを感じた。

ナイフ以上に、最初の一歩に抵抗感がないわけではなかった。明かりがあるとはいえ、トンネルは闇だ。人間は元来闇に恐怖を覚える。子どもが夜の廊下を恐れるのは、生命の安全を求める本能がそうさせるのだ。手元に明かりがあり、トンネルの出口の光は見えてはいたが、闇には違いがない。それも敵が潜む闇なのだ。

私は軽く意を決して、コザックと共にブランの後について、岩肌に手彫りの姿を残すトンネルに入った。

トンネルの中は、普段、牛が行き交っているだけに、鼻を刺すような排泄臭がした。落とし物も少なくない。牛糞らしきものを幾つかまたいでみたが、その挑戦がトンネルの向こう側まで持つのか怪しいことに気がついた。

不意に、このトンネルはいつからこの村にあるのか? そんなことが思い浮かんだ。山向こうに豊かな牧場があると牛飼いは言ったが、それは、これだけのトンネルを掘るだけの労に見合うものなのだろうか? 尤も、この問いと答えが有益だとは思えない。いつ掘られたトンネルであろうと、小鬼が出てしまったことには違いないだ。

「コザック」

その声の主がブランであると気がつくまで、情けないことに少し時間が掛った。コザックはその声を聞く前から気がついていたらしく、ブランの前へ歩み出て、用心深く数歩進むと片膝を付いた。

「何があったのです?」と訊こうとして、地面に散乱した石材のようなものと、岩肌に人が通れるほどの横穴が口を開いていることに気がついた。

「こいつは、いいなぁ」

『明かり』の魔法で薄ぼんやりと照らされたコザックの横顔は、場違いなほど嬉しそうに見えた。

コザックが見る先、横穴を覗き込むと、明らかにトンネルの掘削技術とは異なる。滑らかな石材で組まれた床と柱が闇の中に見えた。

「どうやら、王朝遺跡(冒険者の言うところの地下迷宮)のようですね」

「おう。しかも、残っている小鬼の足跡や、この石材の具合から、崩れてから二日も経っちゃいない。元々ここに隠し扉があったのだろう。それが何らかの理由で崩れて、地下迷宮と繋がった。しかも、足跡は四匹分。この奥から来ている」

「四匹もですか?」

「いや、少なくと四匹分だ。右足の人差し指のない奴と、多分剣でも佩いているんだろう左足に重心のかかった奴。ずるように足を運ぶ奴がいることは間違いない」

「そんなことまでわかるんですか」

「驚いたか?」

「はい」

コザックの冗談めかした口調に私は真面目に答えていた。

優れた技術は魔法と見分けが付かないと言うが、本当にそんなことまでわかるとしたら、まさに魔法だ。私には、ぬかるんだ地面のどれが足跡なのかすらわからない。散乱している石くれにしても同様だ。崩れた隠し扉の石材だったと言う推理すら立たないだろう。

「この壁が崩れて、中から出てきた三匹がここを通って偵察して、いったん中に戻った後。一匹だけまた見張りに出てきた。こんな推理は立たないか? 先生。二週間前にこの迷宮へとやってきた小鬼達は、昨日この崩れた壁を発見して、歩哨を村側に立てた」

「つまり、小鬼達はこの遺跡を占拠しているということですか?」

「占拠自体は割とどうでもいいじゃないか」

「と、言いますと」

「問題は、小鬼達が通れるほど安全な迷宮なのか、小鬼を使役する頭が別にいて、そいつが迷宮の現在の主をやってるのか、ということの方だろ」

「確かに」

「先生、線が繋がるだろ? 歩哨の「牙が鋭い」って言葉とこの迷宮」

「王朝遺跡に興味を持ち、小鬼たちを強力に統制する者。……魔術師ですね」

まだ仮定の段階とはいえ、同じ魔術師、魔法を扱うものとして忸怩たるもの感じる。知恵や知識は用い方によっては力となり得るが、魔術は本当に単純な力だ。この力を得た者は、コザックが言うように選民意識に囚われる者もいれば、その果てに人の道を外れ、奈落に落ちる者がいる。

そういった輩が、この闇の向こうにいるのだろうか?

「先生。大丈夫か?」

私の思考は自分では僅かな時間だと思ったはずなのに、そうではなかったらしい。

「大丈夫です」

「言葉が足らなかった。本当に今回の件に魔術師が噛んでいるなら、戦いは避けられないかもしれないし、戦えば確実に相手を殺すことになる」

言葉が出なかった。

「小鬼や半端な山賊と違って、魔術師相手に手加減ができるはずがない。生かして捕らえるより、俺たち全員が無傷でいることの方がずっと大事だ」

それはコザックにとって言葉にするまでもない行動の原理そのもののはずだ。それをあえてここで語る意味を思えば、答えは自ずと決まってくる。

腹をくくれと彼は言っているのだ。またくくらなければならないだろう。私が彼に同行していく上で避けて通ることのできないことだ。

「わかっています」

その言葉だけでは不十分な気がして、さらに言葉を続けた。

「コザック。私たち魔術師は、毒蛇が自らの毒で死なないように、魔法を抵抗する手段を有しています。ですが、『力』の魔法や『炎の武器』の魔法を使うことで、ブランやコザックが有利に戦うための補助ができます。単純な魔法の力押しでは効果を上げられなくとも、戦闘補助の魔法なら有効です。冒険者の中にはそうした補助魔法を嫌う者がいると聞いています。コザックはそういうことはなさそうですが、ブランはどうでしょうか?」

レタラという生き方を選んだ冒険者達の中には、己の力を示すために、補助する魔法を嫌う者がいると聞いている。搦め手を厭わないコザックはどう見てもそういうことはなさそうだが、資質剛健のブランはどうだろうか。

「問題ない」

ブランは表情全く変えずに応えた。

「先生。本当に初めての冒険か?」

「どういうことですか?」

「俺には、その手よりもいい手が思い浮かばないぜ。ブランお前はどうだ」

「ああ。先生、『炎の武器』を先に頼む」

「おいおい。いいとこ持って行くつもりか?」

「護衛はすべて受け持つ」

「わかってんじゃんかよ」

コザックはブランの首に無理に手をかけると、板金鎧の胸を叩いた。

私は自分でもわかるくらい眉をひそめた。コザックは命のやりとりを嫌うと思っていたのに、それがあたかも裏切られたように思えたのだ。

いや、待て。あえて、軽く思うことで緊張を取り除こうとしているのかもしれない。私はそう思おうとしたが、小鬼の顎の裏から脳天に向けてナイフを突き入れた様子が思い浮かぶ。何でもないことのように彼はやってのけた。

究極いえば、私もまた彼のように命を奪う行為にも、慣れてしまうのだろうか?

私は小さく頭を振った。

死なないこととと殺さないこと。この二つを天秤にかければ、答えは自ずと明らかだ。

7 Ruins of Dynasty1

「行くぜ先生。ブランまた先頭頼む」

私とブランはそれぞれに返事を返し、ブランに続いてトンネルからさらに奧、王朝遺跡らしき石室へと踏み込んだ。

石室に入った瞬間、空気が変化した。空気が冴えていて臭いとは無縁だった。明らかに温度と湿度がトンネルよりも低い。

これと似た空気を『罠の宝物殿』の調査を手伝った際にも体験したことがある。この空気は今だ当時の魔法技術によって管理が成されていることを示していた。

「これだよこれ」

コザックの声のトーンが上がった。王朝遺跡が『業師』としての彼本来の舞台だからだろう。

この石室は、奧に扉があるだけで何もない部屋だった。

突然、コザックがブランの板金鎧の肩を叩き、部屋の奥、扉を指さす。ブランに指で、どうやら一体、何かが来ることを告げた。私には口の前で人差し指を立てると、ウィンクしてくる。

何かが来るのだ。私は緊張をほぐすために、そっと息吐き出した。その息が意に反して大きくなったような気がして心臓が止まりそうになる。

まだ扉が開く気配はない。

鼓動が極限に向かって上り始めるが、扉に変化はない。やがて、沈黙と自分の鼓動に堪えられなくなりそうな気がして来た。叫びだしてしまいたい気分に駆られる。瞬間、扉が本当に内側に向かって開いていく。それと同時に、ブランが踏み込み、剣を振り下ろす。私の目には剣の切っ先に灯る『明かり』の魔法が白い線となって見えた。

あまりのあっけなさだ。剣で首の根本を叩いたようにも見えた。ただそれだけのことで、入ってこようとした一体の小鬼が物言わぬ骸になった。

「行くぜ先生」

コザックが背中を叩いて来たおかげで、私は呪縛が解けたかのようになった。

「小鬼が、農村で被害を出すと聞いていたのが、嘘のように思えます」

「え? そりゃまたどういう意味だ」

「あまりにもあっけなさすぎて」

間違いなくブランの腕だからこういう結果になったのだろう。それはわかってる。でも、何かを喋りたかった。

「まあな、ブランの腕だからな。先生、深呼吸、深呼吸。吸って吐いて吸って吐いてだ。これこそが修羅場って奴だ。ブランの業にあてられて気分が動転していると、ろくなことにならないぜ」

コザックにそう言われて、やっと自分が、生まれて初めて経験した修羅場の熱にあてられてしまったことに気が付けた。

「すみません」

「いいってことよ。これでブランの腕前も十分にわかってもらえただろうし」

語尾がまるで呟くようになってしまう。私が何かを言おうとしたらコザックは人差し指を立てて「しー」と口元でささやいた。

「音がする」

「音ですか?」

私の耳には何も聞こえなかった。

「こりゃ、鶏肉をさばくのが下手な音だ」

その例えでは私は何も想像できなかった。

「鶏肉をさばくのが下手な音? とは?」

「残り少ないやれた皮の水袋を揉むような音だ」

「何ですか、それは」

「肉を喰らう音」

「小鬼以外の敵がいると言うことですか」

私のトーンが上がった声に対して、コザックはいつもと変わらない。

「しかも結構近いぜ」

そう言いながらも、コザックは何の躊躇いなく扉の向こう側、迷宮の奧へと歩み出した。

「大丈夫ですか?」

「大丈夫。大体の予想は付いてる。二人は俺の後を続いてくれ。やばかったらブラン変わってくれ」

コザックのウインクを見ながら、私は小鬼の死体を越えて迷宮の奧へと歩み出した。

扉の奧は、回廊が直線に延び、途中、右に分岐する道が見えた。

「先生、ナイフを貸してくれ」

「はい」

コザックが低く投じたナイフが床の上を回転しながら分岐を越えて行くと、回廊の突き当たりに扉があることがわかった。

「正面先に扉か。でも音の方を確認しておこう。音は、分岐の右側だ」

コザックの言った通り、回廊分岐近くで一度だけ、私の耳にも不気味な音が聞こえた。コザックに教えられていたお陰で、その音が液体をまき散らすような肉を喰らう音だと察しが付いた。

右側回廊は、分岐五メートルほどで扉になっていて、その扉が半ば開いている。

光るナイフを手に、コザックは、音はおろか体重すら感じさせない足取りで扉に近づくと中を覗きこんだ。私たちに笑みを残して、一人中に入っていってしまう。勇敢だと思う。私にあの度胸はない。

後はコザックの伝聞になるが、中には王朝時代の魔法技術が生み出した巨大昆虫群。その末裔である甲虫が、一匹の小鬼で遅めの昼食をとっていたらしい。

遺跡などに巣くう甲虫は、その体長が三メートルから果ては五メートルを優に超える個体まで様々に存在するが、外見上、夏の夜、灯りに誘われて飛んでくるあの緑や茶色の甲虫と、その大きさ以外に差異を見つけることは困難だった。ただその肉体を維持するためか、彼らは肉を主食とし、特に好むのが腐肉とされていた。分泌腺から消化液を吐きかけ、半ば溶けきった状態の肉を刮ぎ、啜る。そのような食べ方をする甲虫にとって、新鮮な肉よりも、腐肉の方がより消化しやすく食べやすいだけのことかも知れない。

私はおぞましい甲虫よりも、コザックがいつの間にかその手に持っていた銀の短剣の方が気になった。

「小鬼の側に落ちていた。おそらく食われた小鬼が持ち込んだものだろう。ここの本来の主のものじゃない」

「失礼」

柄から差し出された短剣を受け取り、隅々まで眺めた。くすみのない真新しい銀の短剣だ。柄と刀身に繊細な細工の花が咲き誇っていた。この花の文様から安易にも女性の持ち物を思わせ、花の文様に巧みに織り込まれた秩序の神の印様から、これが護身用ではなくある目的のために作られたものだとわかる。差し出されたときには気が付けなかったが、短剣の柄には、この付近一帯を治めるベルク候の紋が入っていた。コザックがこの迷宮の本来の主である、古代の貴族のものではないとした理由そのものだ。

「副葬品ですね。魔を払うために葬る死者に持たせるものですが、なぜこれがこに」

「俺の方が聞きたいくらいだ。これで、ますます面白いことになってきたが、それはそれで、ちょっと厄介かもな」

コザックの意味するところがつかめなかった。

「どういうことです」

「王朝遺跡に興味をもつ小鬼達の主は、ベルク侯歴代の墓にも興味を持って、墓を荒らした」

「それは無理です」

私は即答した。

「なぜだ?」

「この地域の貴族の墓は、その居城や屋敷の地下に造るのが習わし。警戒も厳重でしょう。魔法を持ってしても破りがたいはずです。それこそ、あのパール師が管理に関わっているはずです。おそらく並大抵の物ではないでしょう」

私は、ベルク侯の墓所を荒らして入手したという考えは、最初から外していた。魔術師の常識から考えて、それは不可能と同義だ。巨大な儀式を発動させれば、墓所にかけられたいかなる魔法をも無効化させることも可能かも知れないが。禁忌、危難、労力、全てにおいて、王朝時代の貴族の墓は別としても、今、現在の貴族の墓所を荒らすのは割の合う話ではない。

「その警戒をいとも簡単に破ってしまうほどの魔術師だった、というのはどうだ」

「その可能性もあるかもしれませんが、だとしたら副葬品を小鬼に持たせて、しかもその小鬼を甲虫に喰わせるようなことをしますか? いや、待ってください。甲虫は腐肉を好みます。死体処理に甲虫を使ったとしたら」

幾つかの可能性が頭の中で交錯した。

「待てよ。仮に侯爵家の墓を暴いて死体を担いで来たとして、それを甲虫に食わせて何の得がある。ま、ここで推理合戦しても埒があかない。先へ行こう」

「甲虫はいいんですか」

「今は小鬼で満足しているようだし、腹を空かせればどこか遠くへ飛んでいくだろう。奴らの活動場所は暗い穴蔵が相場だ。陽の光があるところで甲虫に襲われたって話は聞かないぜ」

「そうですね」

巨大な油虫が大量発生し、村のあらゆるものを喰われたという記録はあるが、陽のある場所で甲虫に襲われたという記録はない。尤も食事を邪魔するとのその限りではないことを文献で読んだことがある。手を出さない方が賢明のようだ。

「先を急ごう」

「はい」

私とブランはコザックの後をついて、分岐から回廊正面の扉まで来た。

コザックは人差し指を口元に立てて静かにするよう促した後。扉に耳をあて、ドアノブを拳で小さく叩いた。

「敵なし、鍵なし、罠もなし」

コザックが扉を開けると、光が差し込んでくる。扉の先は、薄ぼんやりとした明かりが灯る小部屋だった。

部屋の四隅に燭台が掲げられ、永久化の処置が施された『明かり』の魔法が灯っている。

右手側にはさらに奥へと進む扉が見えるが、それよりも目を引いたのは、猫の上半身が左手側の壁から生えていた。猫の剥製を掲げているのだ。間違いなく、誰か、それも現代の魔術師の手がこの王朝遺跡に加えられていた。それは驚きでもあった。

剥製の猫の目が開き。顔を我々に向けてくる。

「リドリ、リドル。我が舌はすべてを嘗め尽くすものなり。ただし、水だけは能わず。我は何?」

製作者の悪趣味に思わず私は顔をしかめた。剥製から、陽気に歌う子どものような声が漏れ出たのだ。

コザックは歓声代わりの口笛を鳴らした後、ブランに何事か指でサインを送ると。

「炎だ」

私はすべてが見えていたはずなのに出遅れてしまった。コザックとブランの動きは、この部屋に隠し扉が存在し、剥製の猫の謎かけを解くことで、それが開くことを知っていたかのようだ。壁の一部が、その重量を失ったかのように、音もなく横にスライドしていく。二人は、隠し扉が完全に開ききるのを惜しむかのように、飛び込んでいったのだ。

私も彼らに遅れまいと隠し扉に飛び込むと、そこは一見して魔術師の秘密の研究所のようであった。

「もぬけの殻か」

コザックの言葉の通り、動くものは愚か、本棚や薬品棚など、それらしい場所に価値のあるものは何一つ残されておらず。机の上で白と緑の星に沈むパンや、黒い膜の張ったスープ皿など、この部屋の持ち主が退去してから、時間が経っていることが見て取れる。

「ずっとほったらかしだった場合を除いて、およそ一週間から十日ってとこだ」

コザックの見立ての原理はよくわからないが、パンの様子から見て二、三日と言うことはなさそうだった。

私は個人的な興味で、床に散らばるメモ書きされた紙や、木片に走り書きされた癖のある文字を追った。

王朝遺跡は、当時の技術の一つ、『守護』の魔法によって護られている。木で出来ている扉は、何者かが破壊しない限りは壊れることがない。時間と環境の劣化に耐えるのだ。遺跡本体にしても、地下水や湿気などの環境的な影響を受けることなく、冴えた空気と表現した独特の空気で満たされ、建設された当時の姿を今に、そのまま残している。

世界は広く、そうした王朝遺跡に好んで居を構える者がいた。外から道具を持ち込んで遺跡の中に家を建てるようなやり方から、この場に研究室を構えていた魔術師のように、明らかに自分向きに遺跡を改変する技術を持っている者まで様々だ。

だが、そうした高い技術を持つ魔術師達は、王朝遺跡の御し方をけして漏らさないのが常であった。メモや木片の中に、その手がかりでもあればと淡い期待をかける。

そうした淡い期待を包んだ好奇心は、木片に書かれた幾つかの固有名詞と、その意味を理解すると共に、冷えていった。

「先生」

そうコザックに言われて放り投げられたものを受け取ると、硬貨よりも小さな、魔法を唱える力を結晶化させた魔法水晶だとわかった。

「これは」

「床の間に挟まっていた。それくらいしか価値のあるものはねーな。先生は何か見つけたか」

「いくつか触媒の名前が書かれた書き付けがありまして」

「おう。珍しいものなのか?」

「ええ。そのうちの幾つかは、この付近では十倍の重さの金と交換されるくらい希少なもので。確証はありませんが、どうやら、不死を研究をしている魔術師がこの場を使っていたようです」

私はほぼ事実を告げたつもりだが、推理の範疇を出ないのも確かだった。メモには用途も種類も様々な触媒が書き散らされていたが、それらをつなぎ合せると、不死を研究していたと見るのが妥当という理由でしかない。

「不死研究か。人喰いを作ってる奴か」

「人喰いあくまで、失敗作や副産物みたいな側面が強いです。究極の目標は不死化です」

「吸血鬼って訳か」

私は咄嗟に次の言葉が出なかった。吸血鬼と不死化は同じように見えて、指し示しているものは水面に映る月と、本物の月ほどの違いがある。この違いをどうやって知ってもらうのか。また、不死者に魅入られ、その研究に没頭するあまり、常軌の道を逸し狂気の森へと狂奔していく魔術師が少なくない数存在すること。魔術師と呼ばれる者達の意識の根底に横たわる禁忌の感覚。それらをどうのようにコザックと共有するのか。私には咄嗟に出る言葉を持たなかった。

「少し違うのですが、だいたいそうですね」

「何か言いたげだが、急がなければ後にしてくれ」

コザックは腕組みをして壁に掛けられたタペストリーの前に立った。

「どうかしましたか?」

「先生、ブラン。まだ奥に隠し部屋がある感じだ」

「どういうことです?」と私が聞く前に、コザックはタペストリーを引きはがした。

壁にはくぼみがあり、その中央にまた猫の剥製の首があった。

「こういうことだ」

猫の剥製は同じように歌を歌い始める。

「リドル、リドル。我はあなたを映す物なり。我の身体は冷たい」

「水」

私は開くであろう隠された扉に飛び込めるよう体勢をとっていたのに、コザックとブランの二人は、隠し扉が開いても一向に飛び込む気配がなかった。

「先生。こう言うのはパターンだ。この場合は、魔術師の隠し本棚か、はたまた脱出口か。とにかく急ぐ必要だけはない。とかいって、秘密の扉を開けた瞬間、つり天井が落ちてきたことがあったから、油断しないってのが一番大事だけどな」

コザックは、飛び込み損なって頬に熱い物を感じた私に、ウインクして見せた。

その彼が次の瞬間には舌打ちをした。

鋭く「ブラン」と声をかけるのと、身を翻したコザックの代わりにブランが隠し扉の前に立ちふさがるのは同時だった。

「先生。『炎の剣』を頼む」

「待て」

ブランが低い声で叫んでいた。

私は状況がまったくつかめない。ブランが隠し部屋より出てこようとした何者かを盾でいなし。一歩低く踏み込むと、低く強烈な横薙ぎをたたき込んだ。凄まじい一撃が壁に剣が当たったらしく、金属音が響く。

「腕がないってか」

「ああ」

「どういうことです」

「ブラン一端退け。狭すぎだ俺が獲る」

コザックは腰に下げていた業物を初めて引き抜いた。

一目で王朝様式の片刃片手剣だとわかる。葉のように薄く、刀身には炎を抽象化した透かし彫りが為され、文字は見えなかったが、おそらく刃の硬化か鋭化を恒久化させるため、魔法が銘文のように刻まれている筈だ。

ブランが盾で何かを奥に押しやると、三歩後ろに下がる。その動きはまるで壁が下がって来たかのようだ。

ブランが下がったお陰で彼が何と戦っていたのか、その姿がようやく私にも見えた。が、私の中に残っていた余裕など一瞬にして吹き飛んだ。

奥から、明らかに人間の、それも半ば腐りかけた屍体が這い出てきた。

あまりにおぞましい臭いが流れてくる。まるで鼻先から全身隅々にまで染み渡るかのようだ。腰から背骨にかけて震えが走る。私は喉元までこみ上げてきたものを感じ、全てを押さえ込むかのようにして、どうにか堪えた。

これは、マンイーターと呼ばれる動く屍体だ。知性や記憶を保つことは愚か、肉体を長期間保つことすらできず。死者は苛烈な飢餓感に囚われ、生きるもの動くもの全てを襲い、喰らおうとする。

マンイーターは下半身を失いながらも両腕で床をかくようにして、なおもブランに迫る。

私の目にはコザックが舞を舞ったように見えた。

ブランの剣技が何者にも退くことのない壁ならば、コザックのそれは舞だ。ブランの背後から、体を大きく回転させ、まさに踊り出ると、その回転の勢いを持って、動く屍体の背後から首を刎ねた。

首を失った胴体は突如、前に進む力を失い前のめりに倒れ金属音を立てると、床の上で痙攣した。落ちた首は、なおも首だけで歯をガチガチ鳴らしていたが、襲ってくる心配だけはしなくても済みそうだった。

だが、あまりにもおぞましい。その有り様は、人の持つ根源的なものに対する罪と冒涜を感じずにはいられない。

「ブラン良い判断だぜ。お前の力と先生の『炎の剣』の魔法が合わさったら、これまでバラバラになってたところだ」

コザックはこの戦いで床に落ちた何かを拾った。首を失った胴体が金属音を立てたのは、この環が原因なのだろう。なぜかその外見に既視感を覚え、悟った。

コザックがハンカチで汚れを拭うと、思った通り豊穣の女神を称える銅の頸環だった。

「牛を良く肥やす者グラナリーか」

コザックは頸環の内側に刻まれていた文字を読んだ。

「まさか、あの牛飼いの」

「親族か何かだろう」

「村の墓を荒らしたのですね」

「その詮索よりも、まずは腕を見てくれないか」

「腕?」

「マンイーターが厄介な理由は、切り刻んでも動くその呆れたタフさよりも、爪に毒があるからなんだ。でもこいつ腕がない」

私は無意識にハンカチで口元を抑えながら、首と下半身を失った屍体を観察する。

確かに、腕の半ばから先が不自然になくなっていた。切断されたようにも見えたが、明らかな焼き焦げが残っていた。強烈な熱によって一瞬にして両手が焼き落ちたようにも見えるが、腕以外の部分に熱が加わった形跡が見られない。第一、腕を焼き落とす熱が加えられたのであれば、全身が燃え上がらない道理がないだろう。

その不自然さは、呼び水となって、墓所という単語を脳裡の縁に浮び上がらせた。だが、妙ではある。

軽く印字をきり、『音楽』の形跡を探ると、ある一定の乱れのようなものを感じた。間違いない。

「貴族の墓所には、王朝時代からの習わしで、一族の血を引かない者が手を触れると、災いを及ぼす呪いがかけてあるものです。このマンイーターを用いて墓所を力業で暴いたと見てほぼ間違いないでしょう。でも不思議です。墓所それ自体に、このような不死者が立ち入らぬよう魔法がかけてあるものなのです」

「詮索は後だ。ここでわかることだけで十分だ。さて奥はどうなっているのか」

私は、コザックの顔が笑っていなかったことが気になった。

隠し扉の奥は、おそらくマンイーターを製作するのに使ったであろう寝台と、寝台の奥に一冊の本が落ちていた。

コザックから受け取る前から、その本が辞典だと見当が付いた。

「魔法儀式を成就させるために用いる触媒に関する辞典です」

表紙を開けると、最初のページに、パール師の花押が押されていた。

「どうした」

「ここに、パール師の花押が」

コザックに見やすいよう向きを変えて指さす。

「まさか、パールの爺様が絡んでるわけはないだろ。じいさん確か自分の書庫を若い魔術師の育成のために開放してなかったか」

「よくご存じで。手紙を使ってヴィラから本を貸してくれるように頼むことも可能でした」

「ふん、世の中には人の善意で悪を為すバカがいるって訳だ。でもお陰で手がかりが手に入った。パール師の手元には本の貸し出し記録があるはずだ。こっそり盗まれたとしても、少なくとも当たりは付いてるはずだ」

「そうですね」

「あと、さっき先生の見ていた書き付けにあった触媒を手に入れるのに、ベルクを使わない手はない。希少な触媒なら購入者の面も割れるだろう」

「確かにそうです」

突然コザックの顔に苦みが走った。

「しまった、ブラン。くそ焼きが回ったぜ」

「どうしたんですか?」

「扉に楔を打ち忘れちった」

コザックはぺろっと舌を出した。

「え」

一瞬不安を感じた研究室の入り口は、開けられたときのまま開け放たれていた。だが、私の耳にも、その奥から扉が開く音と、人のものではない言葉を話す声が聞こえてきた。 一難去って、また一難。

8 Ruins of Dynasty2

遺跡の奥から小鬼達が来たのだろう。

ブランは四歩進み、邪魔になる机をなぎ払った。コザックはまるで私を守るように前へ出ると、剣を半ばまで抜き叫ぶ。

「(バカ(正確には、我々にはない侮辱の概念))」

「何も誘き寄せないでも」

「相手の数は三体だ。下手に逃げられて仲間を呼ばれた方が事だ。ここで畳む」

「わかりました」

私は覚悟を決めた。床に目線を走らせ、一本のペーパーナイフに目がとまった。

小鬼達の会話がやんでいた。

嫌な沈黙が場を支配して行く。唾を飲み込もうとしたその瞬間、小鬼が部屋に飛び込んできた。明らかな害意、殺気を帯びたものを、その目に見たような気がした。

ブランとコザックの剣技を見ている余裕は私になかった。印字を二度手早く組み替え。唾が飲み込めなくとも、私の口はほぼ短母音の魔法を正確に呟く。

ペーパーナイフが小さく動いたと思った瞬間。銀の光の線を残し一番奥の小鬼の脇腹に吸い込まれていく。

「先生、お見事」

コザックは血糊を振るうと業物を納めた。コザックの目の前まで迫った小鬼は、すでに骸になっていた。ブランに迫った小鬼も同じ運命を辿っていた。

私の『礫』の魔法を喰らった小鬼が最後に、糸の切れた操り人形のような、地面に直線的な崩れ方をして動かなくなった。

ブランが私の前に歩み寄ってくる。本人にその気が無くとも壁が迫ってきたような威圧感がある。ブランは、その手のひらを私の方に向けてきた。

「え、えっと」

私はブランの意味することがわからなかった。

「先生、手を叩いてやれよ。ブランは先生の健闘を祝してやってるんだから」

コザックが苦笑いを浮かべている。

「あ、すみません」

私はブランの顔を見て、頬が熱くなるような気がしながら、ブランの手甲の手を叩いた。

逆に私の手のひらをゆっくりブランの拳が叩くというよりは触れた。ブランの眼光は、いつもよりも柔らかく、いつものへの字の口が笑っているように見える。

「出過ぎたまねをしました」

謙遜ではなく事実だ。ブランやコザックの腕前なら、一体も二体もさして差が無いはずだ。でも、ここは意地でも自分の力で倒したかった。

「なぁに、こういう時は全員でやるもんだ。しかも先生、なかなかよかったぜ」

「たまたまですよ」

そう軽く答えながらも、私は、腹の奥底で怒りを感じていた。これは根源に近い怒りだ。

同じ魔法という道を志しながら、死を嘲笑い、遺骸を辱める魔術師に対して。

マンイーターを前に怯んでしまった自分に対して。

あの瞬間、わずか一瞬でも、この場にいることを後悔した自分に対して。

もし、別の形でマンイーターと遭遇していたら、二人の足を引っ張っていたかも知れない。私は、自分のせいで二人を危険な目に遭わせたくはなかった。

「その調子で頼むぜ」

「はい」

コザックとも拳を合わせる。

「さてと、検分の時間だ」

コザックは小鬼をざっと見回した。

「何かわかりますか」

「ブランが倒した奴には右足の親指がない。先生の倒した奴は幅広剣を持ってた。持ってくか? 戦利品に」

冗談めかして言ってくるが、私は半ば本気で首を横に振った。

「いりません」

「これらは、トンネルに残っていた足跡と合致する。俺が倒したこいつは足跡を残してるか定かじゃない」

「後残りわずかという可能性もありますね」

「期待したいところだな。さっさと片付けちまおう」

ブランを先頭に、私たちはまた王朝遺跡探索へと戻った。研究室前室の小鬼達が入ってきた扉を開けると、回廊が直線に延びていた。

修羅場を越えて、私にも少しだけ余裕が出てきたのか、研究室に辿り着く前の回廊のときにはできなかった回廊の観察が出来た。

回廊を囲む石材はすべて、人一人が立てる大きさの蜂の巣を思わせる六角形に切られていて、刃すらその隙間に入って行かないほどの精度で組まれていた。この六角形を基本とする石材の造りから、この遺跡自体は王朝末期のものだとわかる。この頃の迷宮は総じて面積が広がらず、多層化されていても三層までとされていた。

王朝の貴族達は、第一王朝から第三王朝までの全時代を通じて、様々な場所に迷宮とも呼ぶべき建造物を残した。が、その意図も用途も現代には伝わっていない。

彼らの居住地とする説、奴隷の命を弄ぶために魔獣と共に中に閉じ込めたとする説、魔法の業を権威付けするために建造したとする説、魔法の業を競い合った説、当時の信仰の現れとする説、まだまだある。私の知るだけで両手の指が足らなくなるが、どの説にも一長一短があり決定力に欠ける。

冒険者達は、そうした古代貴族達の遺跡を地下迷宮と呼び、踏み込み荒らすのだ。十代初めの頃は、彼らの所業に義憤とも言える怒りを感じたものだ。が、学を修めていくうちに、一つの仮定にぶつかった。

古代の貴族達の総意ではないものの、彼らは自らの歴史の抹消を計ったのではないか? 今現在世界各地に散見される遺跡は、抹消しようにも抹消しきれなかった残余なのではないだろうか? この仮定自体は、目新しいものではなく。同じような仮定とぶつかった先人達によって、様々な考察が為されていた。また、今現在では、正確な答えは出せなくとも、それら考察をもって十分とする向きが主流であった。

私がこの目で確かめたいものの中には、今の魔術師が顧みることがほとんどない、失われた古代貴族達が人として生きた記憶や、その想いに触れあうことも含まれている。

この迷宮は、その、小さな一歩なのだ。

ふと、視界の隅に、地下水が染みこんできたのであろうと思われる染みが見えた。

牛飼いのトンネルに散乱した石材の破片が、一瞬見えて。小鬼の「満月」という言葉、カビの生えたパンと腐ったスープ、下半身を失ってもなお縋り付くマンイーターの姿。それがパズルのピースのごとく当てはまり、思わず声を上げてしまった。

「どうした先生」

「すみません」

今現在の建設技術や魔法技術では、この王朝末期の比較的小規模な建造物ですら再現は出来ない。それは建設技術や素材技術の問題だけではない。先にも述べた、遺跡全体に付与された魔法が今の魔法技術では再現出来ないのだ。

地下という環境ならば、ときには地下水位の上昇で水没してしまうこともあるだろう。また、地殻変動で落盤することも百年単位の時間を思えば、ないとは言えない。だが、入り口が塞がれても、迷宮自体が崩れた例は、私は数例しか知らない。

そのいずれもが、遺跡を守護する魔法が何等かの原因で切れた場合だ。コザックが名を上げた『罠の宝物殿』は、精緻な装飾が施された天井や、その天井を支えていたはずの飾り柱まで持ち去られていたのに、今まで、支道の一つすら崩落してはいない。崩れかけの洞窟にしか見えなかった『罠の宝物殿』ですら、水が染み出し、溢れるようことはなかったのだ。

「一つ気がついたのですが、時間良いですか?」

「ちょっと待て」

コザックは片手で制して、辺りをうかがった。聞き耳を立てているのだ。

これでもし小鬼達に気がつかれたとしたら、あまりに間抜けだ。嫌な沈黙の時間は、さほど長く続かなかった。

「大丈夫だ」

ため息が漏れた。

「少し調べさせてください」

「何を調べるんだ?」

「この遺跡を守護する魔法の状態です」

「時間は掛るか?」

「数分いただければ」

「やってくれ」

印字を切り、私は精神を集中し、壁や床を守護する魔法に関わる『音』と『音楽』の流れを掴もうとする。目に見えるもの自分を含むこの世界のすべてが光る砂粒と化す。それらすべてが『音』であり、集積した場所が『音楽』である。亀裂が走っている場所に意識を向けると、砂時計の底が抜けて、砂が抜けていくようなイメージが脳裡を過ぎった。それだけで十分だった。

「……どうやら、この遺跡に付与された『守護』の魔法が、何等かの原因で均衡を欠いたために、穴のようなものが開いています」

「『守護』ってのは、地下迷宮が、どんなに柱を抜いても崩れないって奴か?」

「そうです。遺跡を守り維持している魔法です。さきほど、ブランが人喰い相手にしたとき激しく剣を壁に打ち付けたようですが」

「零れた。折れることは無い」

ブランの刀身に手を当て示した。

研ぎ澄まされた剣の刃がこぼれていた。

「本来、迷宮の壁は固いですよね」

「ああ」

ブランが笑ったように思えた。

「ま、ブランの一撃でも傷しか付かねえよ。元々石の塊だからな」

「でも、トンネルにあった最初のシークレットドアは崩れていました」

「ん、そういえば、そうだ。最初からそういう造りだと思っていたが、今思うと不自然だな」

「多分、その場所もここと同じように、『守護』の魔法に穴が生じたと思われます。ここの部分です。地下水が染み出てます」

私は小さな亀裂と、その周りに染みこんでいる部分を指差した。指で掻いてみると、予想以上に脆くなっているようで、指先に砂がついた。

「『罠の宝物殿』でこういうことはありましたか?」

「泉が湧く仕掛けが壊されて、水浸しになっている場所はあったが、地下水が染み出てくることはなかった。今にして思えば、地面が露出していても湿気ることがなかった」

「次に、マンイーターは、正直に言えば、私でも時間とお金をかければ作れます」

嘘ではないが、かなり無理なことを言っている自覚はある。

「本当かよ」

「ええ。ただし、禁忌は越えられそうにありません。それに、折角作ったマンイーターですが何の役にも立ちません」

「ていうと?」

「幾つかの魔法に関する歴史書と、多くの愚行を示した本からの引用となるのですが、今の我々の魔法技術で作り出したマンイーターは、今の時期でも一週間程度、夏場なら二日で肉がはげ落ちスケルトンになってしまいます。今の我々の技術では屍体を保存できないのです」

時代、時代に、屍体を過酷な鉱山労働や、危険な金属精錬、不死の軍隊として利用を企図した、もはや真の狂気でしかない研究に身を委ねる魔術師達が現れる。そのいずれもが道半ばに破滅しているのだが、彼らは期せずして、今現在に生きる魔術師達に多くの教訓を遺した。

「てことは、あの部屋の魔術師は、今の魔術師に出来ないことをやってのけたという訳か」

「はい。ここからは仮定ですが、あの部屋の魔術師は、この遺跡に付与された『守護』の魔法を御する手段を編み出した可能性が高いと思います。あの歌う猫を一例にとっても、あれは剥製ではなく、迷宮の一部として保存されているのではないでしょうか? それと同じ事をマンイーターにも施したと」

「かなりヤバイ魔術師って訳だな」

「はい。しかし、こういう風に地下水が漏れ出てくるところを見ると、技術そのものに無理があるようです。あと何年か何十年かはわかりませんが、この遺跡は崩れていくと思います」

「それは村に帰ったら、牛飼いのおっさんに伝えておこう。で、俺の方も相談なんだが、あともう少しで三叉路に出る。このまま進むと、どうやら外に通じていそうだ」

「わかるんですか」

「風が流れてる。ここは一度退路を確保してから、残り連中を叩きたい」

「構いません」

ブランは頷いただけだった。

「ってことで三叉路のところで待っててくれ」

「え? 一人で行くのですか」

「ヤバかったら戻ってくる」

ウィンクを残すと、コザックは音もなく闇の中に消えて行ってしまう。

反論するだけの言葉も実力も私は持っていなかった。

9 Scruffy Lord

コザックの報告では、この回廊は外へと通じる一本道で、牧場の姿を見ることが出来たとのことだ。やはり、歩哨がその入口にも立っていたが、片付けてきたという。トンネル入口での鮮やかな奇襲が思い出された。歩哨に立つ小鬼は、自分が殺されたことにすら気づかなかったに違いない。

「大どんでん返しが無い限り、多くてもあと残り三体だ。リーダー格は俺がやる。雑魚は任せた」

一瞬だけ、魔法を見せつけることで小鬼達を屈服させられないかと考えたが、言わなかった。屈服させたところで殺してしまうことには変わりが無い。討伐があくまでも目的なのだ。その代わりに、

「リーダ格は確保して、魔術師に関する情報を聞き出したいところですね」

「そこまで知恵が回ると良いけどな」

「少なくとも、魔術師抜きでも小鬼達は統制が取れています。おそらく、牙鋭いと呼ばれているのは、小鬼のリーダーのことでしょう」

研究室の様子から見て、一週間に近い不在にもかかわらず小鬼たちは、村に悪さを為してはいない。昼間草地には牛が放されていたのだから、村を知らなかった可能性は低い。逆に、村人がこの遺跡の入り口を知らなかった事情は、今の時点ではわからないが、小鬼達が、今まで目撃されなかったり、被害を出さなかったことの方が疑問だ。

「そうだな。ブラン気をつけろ。多分、魔法が飛んでくる」

「ああ」

心持ちブランの声が低くい。彼自身気合いを入れているのかも知れなかった。

「魔法ですか?」

「魔術師が小鬼達にいらぬ知恵を付けている可能性がある。指輪、クリスタル、ロッドなどなど、いくらでも魔法は一つの単語で飛び出してくる」

「確かにその可能性がありますね」

「そうでなくとも、ここの魔術師はかなりヤバめだろ」

「はい。私が『抵抗』の魔法を使えれば良かったのですが」

「魔法が効かなくなるという奴か」

「正確には効き難くですね。普通の人でも修行を積んだ魔術師並みに魔法が効かなくなります」

「ま、何でも先生頼みって訳にはいかないさ。先生はブランのフォローを頼む。眠らせるより、『礫』を喰らわせてくれた方が手っ取り早いかも知れない。あと、部屋に飛び込むと同時に、地面を滑らす感じでナイフを投げてくれないか。奴らは完全な闇でも目が利くが、こっちはそうはいかない。俺は臨機応変自由自在に動かせて貰う」

「心得ました」

「行こう」

三叉路を左へと進むと、まずは異臭が出迎えてくれた。苦みとすえた臭いをたたえた腐敗臭だ。小鬼達の生活臭だろうか? 咳き込むわけにはいかないので、ハンカチで口を押さえた。こみ上げる来るものに思わず涙が出た。コザックはこの臭いに前から気がついていたに違いない。おそらく、小鬼の規模を倒した数からの引き算ではなく、正確に把握しているのだろう。そうでなければ一人で歩哨を倒しに行くようなマネはしない。この足跡めいたものが見える泥だけで、この通路を、何体の小鬼達が往復したのか。わかっている可能性もある。

明かりに照らされた先、薄ぼんやりと扉が見えてきた。気がつくと前を歩くブランの鎧の音が消えていた。息をする音すら躊躇われる慎重さで扉へと近づいてゆく。扉のそばの壁に背を預けたときには、反射的にため息が漏れそうになって、あわてて息を飲み込んだ。

コザックはブランの肩をぽんと叩き、私には目で「行くぜ」と告げた。

コザックが扉を蹴破り、壁のようなブランが先ず飛び込む。コザックに続いて私も今度は出遅れることはなかった。

ナイフを床の上を滑らせるように投じる。ぼんやりと明るくなった部屋の中は、どこから拾ってきたのか、椅子の上に、今までの小鬼達とは違い、肉付きがいいというか、貫禄のある小鬼が座っていて、あと他には、二匹の小鬼が床に座ったまま、我々の姿を見て、あの山羊にも似た異形の目を大きく見開いていた。

「のんきな連中だぜ」

そうコザックが呟くのが聞こえたような気がした。

ブランの振り下ろした長剣は、小鬼の表情をそのまま凍り付かせ、私が『礫』の魔法を完成させると、もう一体の小鬼も地面に沈んだ。

「言葉わかるか?」

コザックは肩をすかしてみせた。

小鬼達のリーダー。王とでも呼ぶべきか? 他の小鬼とは違い腹に贅肉を乗せた個体は、椅子から腰を浮かせたが、ブランと私の視線を感じたのか、椅子にへたり込んだ。その所作が人間くさく、逆に嫌悪感を煽った。

「状況はわかっているようだな。魔術師(言え)。俺たちは探している。魔術師(どこ)(言え)」

コザックは、小鬼の王の反応から人間の言葉が多少理解出来ると判断したらしい。

「……ない」

苦しくあえぐような声。人間の言葉を話すのには、やはり声帯そのものに問題があるようだ。

「俺たちには、ある。何をした」

「わからない」

本当に、今回も、何が起きたのかわからなかった。金属音が響くと、コザックの剣はすでに抜かれていて、その切っ先は小鬼の王の首筋に当てられていた。ずるりと、小鬼の王の首に提げていた牙の飾りが地面に落ちた。まるでコザックが時間を止めて、その間に、抜剣し、首に剣を突きつけ腰を落とす独特のポーズを取った後に、時間の流れを元に戻した。と言っても素直に信じてしまいそうだ。正に早業だ。

「もう一度聞く。魔術師の全てを(言え)」

小鬼の王は自分たちの言葉で相手をののしる言葉を挙げたが、コザックは小鬼の言葉がわかっているのだ。

「(殺す)(首刎ねる)(腕もぐ)(八つ裂きにする)」

切っ先が薄皮一枚を切っていた。

「……取引……取引した。魔術師(住処)くれる……取引」

「それで」

「(屍体)掘った」

「それで」

「仲間(三)、一緒、魔術師と一緒どこか行った。(一)だけ、(一)だけ……帰ってきた。魔術師、いない。奴(月が欠けた)(見ない)……奴(住処)(いない)」

「それで」

「わからない」

「名前は?」

「わからない」

「もう一度聞く、魔術師の名前は?」

「わからない」

「わかった。わかった。俺が(正しい)なら(首を縦に振る)わかったか?」

首を縦に振った。

「お前達は(満月)の日に(ここ)(いた)」

首を縦に振った。

二週間前にここに来たことは間違いないようだ。

「魔術師と帰ってきた(一)(死んだ)(大きなもの)に(喰われた)」

首を縦に振った。

ビートルに喰われていた個体を指すのだろう。魔術師に連れられベルク侯の墓所を荒らしたときに、副葬品の銀のナイフを入手したのだろうか?

「魔術師が帰ってこないもんだから、魔術師に(行くな)と命令された奥へ行ってみた」

コザックの言葉を良く噛みしめた後に、首を縦に振った。

「(ここ)(住処)」

首を縦に振った。

「人間の(牛)は全て(食う)つもりだった」

首をすぐに縦に振った。

「俺らを(殺し)たい」

首を縦に振った。

「ご苦労さん」

私は顔を背けたが、小鬼の王の首に剣が突き入れられた。悲鳴すら上がらなかった。

「さて片付いた。村へ戻ろう」

コザックは最初に切って落とした首飾りを拾い上げた。

「それは」

「指輪が付いている。魔法の指輪じゃないか? 何か手がかりになるか? いや、ならないか。よく見る奴だ」

コザックから受け取った指輪は、宝石も飾りもないただの金の指輪に見えたが、表面に刻まれた文字から、それは『眠り』の魔法が封じ込められた指輪だとわかる。

「『眠り』の魔法が封じられた指輪ですね」

「てことは、二千くらいの価値があるか。墓を荒らされた村人に見舞金だな」

彼は本当に気が良いし、気前も良い。このような場合、懐に入れても全く問題ではないと思われるのに。もしかすると、お金それ自体には全く興味が無いのかも知れない。

ブランとコザックがそれぞれの剣を納刀した瞬間、やっとため息が漏れた。

「小鬼と小鬼の王とでは知性が全く異なりますね」

「おや、先生でも知らないのか?」

「恥ずかしながら、小鬼に関する本は片手程度にしか読んだことがなかったもので。しかも解剖学的な本が多くて」

「解剖学? まいいや。これはパール師の受け売りなんだが、年を経た小鬼は腹の中に脳味噌をもう一個持つらしい」

咄嗟には冗談とも本気とも判断が出来なかった。

「本当なのですか?」

「あんまり突っ込むなよ。酒の席で聞いた話だ。パールの爺様の冗談かも知れないからな」

「はい」

「だから頭もそこそこ良いし、個体によっては魔法を自力で操るところまでいくらしい。あと、確かこんなことも言ってたな。こいつら自身はこの世界のどの動物にも属してないらしい。しかも古代王朝はまたっくの無関係と来てる。奴らがよくしている入れ墨は、目玉とおちょんちょんを象ってるってよく言われるが、パールの爺様いわく『星』なんだとさ。しかもその『星』に乗って小鬼達は我々の世界に来たんだと。俺は大爆笑したもんだがって、呆れたか?」

「いえ、その逆です。もっとその話を聞かせてください」

「もうこれで終わりだよ。続きは、さっきの辞書を返しに行きがてらパール師に聞けばいい。さっさと、帰ろうぜ」

「そうですね。戻りましょう」

悪しき好奇心、それとも悪しき知識欲とでも言うべきか、

コザックの話は、私の内で眠っていたそれらに火を付けた。私はあれほど死や屍体を忌避していたのにも関わらず、小鬼の王を解剖したい誘惑に駆られ、後ろ髪を引かれるような感覚を覚えた。が、部屋を出ていくコザック達の後を追った。

長い回廊を抜けて光溢れる野原へ出たとき。胸一杯になるまで空気を吸った。こんなにも太陽の明るさが嬉しいものだとは今まで知らなかった。陽光の暖かさが心地良い。素晴らしい開放感だった。

遺跡入口に、魔法がうっすら刻まれた岩が目隠しするようにあった。そのため、村人がこの遺跡に気がつかなかったという仮説もすぐに得られた。

でも、達成感や充実感を覚えることはなかった。これは、ある魔術師が引き起こした、または引き起こそうとしている愚行の、その端緒でしかないからだ。

「ごくろうさん」

背中を叩かれて咳き込んだ。

「いえ、こちらこそ。コザック、ブランありがとう」

「ん?」

コザックは滑稽な表情を作った。

「いえ、無事に外へ出られました」

「そういうことなら、俺もありがとうよ先生。これからも頼む。な、ブラン」

照れを隠すかのようにブランの板金鎧の胸を叩く。

「ああ」とブランは頷いた。

私は、コザック達と拳と掌をぶつけ合った。

このわずかな体験で、冒険者の日常とは、そうではない者の非日常であることが、本当によくわかった。

私自身は、冒険者ではない日常に戻りたいのか? 冒険者としての日常に身を置きたいのか? まだ明確な答えを出せそうにはなかった。

答えはすべてが終わった後で良い。そう思った。

村へ戻ると、出迎えた村人を前に、コザックは深刻な面持ちで、小鬼討伐の成功を伝えた。それと同時に、大人達だけを集め、マンイーターが付けていた頸環を示し、村の墓が小鬼達によって荒らされている可能性だけを伝えた。結果、せっかく料理まで拵えて待っていた村人の気分に水を差すこととなった。

あえて、不死研究をしている魔術師の話は出さなかった。村人を無駄に恐れさせるだけだと、コザックが主張し、相談した結果だ。魔術師に対する警戒は怠れないが、遺跡に戻ってくる可能性はかなり低いと言えた。

実際に、荒らされた村人の墓をこの目で確かめたかったが、私とブランは村に残され。その間に湯を借りた。着ていた服を洗濯されてしまう話などは脇道なので割愛するが、村はずれの墓から戻った男衆は、なぜだか、宴をやるつもりでいるようだった。コザックが一計を案じたのは間違いない。当のコザックは、私たちへの挨拶をまるで別人のごとく、手のひらだけで済ませてしまうと、墓へと行かせなかったお上衆に向けて、静粛と注目を促す柏手を打った。静まると、こう宣言した。

「墓が三つ、荒らされていた。黒牛のグラナリー、白牛のとこのウィズテリア、去年亡くなったバリアントの墓だ」

高らかに良く通る声だ。告げられた名前に、親族の者なのだろう女性の悲嘆の声が上がったが、不謹慎ながら、まるで演劇の一場面を見せられているような気分ですらあった。

コザックは続けた。

「お前達の仇は、この『業師』コザックが討った。厳しく、優しく、働き者だった大事な父、祖父、兄達の墓を暴いた罪を、死をもって贖わせてやったぞ。

これをがその証しだ。迷宮に巣くっていた小鬼の王がその指にはめていた指輪だ。これ自体に価値がある。これでベルクの街から偉い坊さんを呼べ。法要を盛大に営め。それで村は元の通りだ。故人達も浮かばれる」

コザックが牛飼いの方を見やると、牛飼いは弾かれたように。

「皆の衆、今日は大いに騒ごう。故人達の思い出を語り明かそう。それで故人は報われる。酒蔵を開けろ。コザック様達をもてなそう」

賛同の声が次々に上がった。

私は、口を開けてみていたと思う。事実と全く異なっているのは別として、まるで吟遊詩人の歌の場面に出くわしたかのようだ。幾つかの単語を入れ替えれば、祖父達の墓を荒らした竜を討伐した勢いだった。

「コザック、あなたは英雄志望なのですか?」

乾杯まで出来た少しの時間に、私は本気で問うた。

「まさか、でも必要なら、いつでも英雄の振りをしてみせるぜ」

といつもの笑いを見せた。

私は思った。多分もう、冒険者ではない者の日常には戻れそうにはない、と。

つづく

Brace Yourself (上)

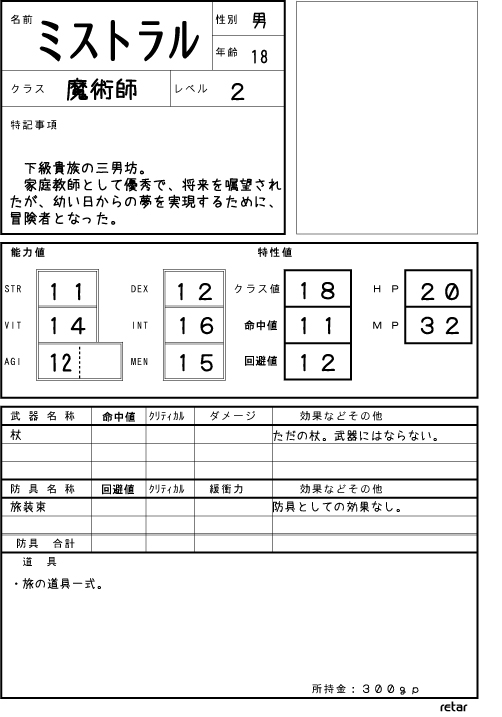

オリジナルTRPG『retar』は、http://www.ne.jp/asahi/sure/ra/のページで、最新版PDFを無料配布しています。

かつて部室や、図書館で親しんだ久々のTRPGでも楽しめるシステムを目指しました。