ENDLESS MYTH第2話ー30

30

ペタヌーの見解は、不思議と皆を納得させる説得力に満ちていた。

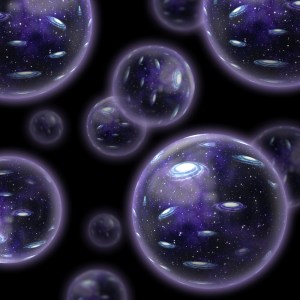

すると漆黒の、先の見えない天井の付近にうっすらと望遠レンズで捕らえたような地球の姿が立体的に、ホログラムかの如く現出した。現在の地球の姿を表現していることはすぐに分かった。赤く引き裂かれた大地。荒れる大海。その所々でフラッシュのように光る、遠目から見ると美しいが死をもたらす光である核兵器の輝き。そして巨大なキノコ雲。人類が生存できる可能性があるとは思われなかった。

「ン・タドは勘違いをしているようです。宇宙における地球人類の役割は、貴方が思っている以上に重要であり、貴重なる存在なのですよ」

ン・タドというのが鳥人間の名前なのだということは、鳥人間の丸い瞳が光の球体へ向けられたことによって、すぐに皆が解釈した。

「ですがペタヌー。地球の惨状をご覧ください。我が種族が滅亡した姿にそっくりではありませんか?」

忌まわしい記憶がこのときン・タドの人間とは異なる構造ながら、鳥の頭部に入っている脳髄に駆け上がった。

遠い宇宙での事。見た目通り、鳥の進化形として誕生したン・タドの種族バキタリアンは、重力変動体質を要した種族であり、翼による滑空といった、地球上の鳥類とは異なった、しかしながら空中浮遊能力を有した種であった。そのため、地上が海面で覆われた惑星で進化しながらも、空中に建造物を構築し、移動手段を空中移動としていた。ところが繁栄はペタヌーの例と類似したかの如く、彼らの種族は、彼らの母星標準時間で僅か数分の後、滅びた。デヴィルズチルドレンの攻撃によって。残った種族は宇宙へ脱出し、自らの故郷が黒く、得たいの知れない生命体群に覆い尽くされ、まるで喰われるかの如く爆発したのを目撃していた。

ペタヌーに救われたのは、それからすぐのことであった。

だからこそ、地球がこのままで終わるはずはない、とン・タドは考えていた。

「すぐに地球表面はデヴィルズチルドレンに汚染され、地表も海面も黒く塗りつぶされるとわたしは考えますが」

光の球体へ自らの意見を投げかけた。

「君の故郷を追憶しているのだろう。だがそれは間違いだ。地球人類は滅びはしない。歴史が証明している」

と、淡々とペタヌーは語った。

その時である。微震ではるが円盤の底から突き上げる揺れと、僅かながら遠くで響く、雷のような音が全員の聴覚、あるいは聴覚以外の感覚を持った種族たちへ、異変を知らせた。

「何事です!」

ン・タドの丸い眼がさらにギョロリと丸くなり、中空へ叫んだ。

すると、ペタヌーとは声色の違う、何語かも分からない、おそらくは言語であるだろう音声が広大なる空間へ響き渡った。

それを理解したン・タドは、マックス神父に視線を落とした。

「侵入者です。皆さんは避難を」

馬鹿な! そう言いたげに神父の眼がレンズの奥で剥き出しになる。

「次元域を深く潜っているはずではなかったのですか」

驚く神父へ、鳥は頷きを返す。

「それだけではありません。潜行フィールドで物理空間から完全に隔絶されているはずですから、侵入なの不可能なのです」

嘴がそう断言する。

だがこれを否定する声色はすぐ近くから現出した。

「希望とは常に暗闇の中にあるからこそ、輝いて見えるもの。そうではありませんか?」

艶のある妙に色っぽい声の主は、ホルスマシンが居並ぶ大回廊の真ん中を悠然と、中空を歩いて円盤群へと近づいてきた。その姿は西洋の騎士の如く全身を振るプレートアーマーで覆われ、鉄板がこすれる音がガチャガチャと、歩く度に広大な空間へ反響した。

円盤へたどり着いた時、自然とKESYAのポリオン・タリーがメシアの前へ身体を入れ、甲冑男との前に壁となって立ちふさがった。

男の腕には身の丈を優に越える槍が備えられ、その槍もまた金細工や銀の装飾がちりばめられ、端正な顔立ちと相まって、美しく、優雅に見えた。

だがしかし神父もベアルドもポリオンもン・タドも、それぞれの組織を代表するかのようにこの場に集まる彼らの顔には、妙な焦りの色が濃く浮き出ていた。

「貴方のような大物がこの時間軸にいたとは、誤算でした」

神父は額に冷たい汗を感じながら、ポツネンと男へと告げた。

そして横のベアルドが絶望感を否めない口調で囁いた。

「・・・・・・バジーザ・・・・・・」

ENDLESS MYTH第2話ー31へ続く

ENDLESS MYTH第2話ー30