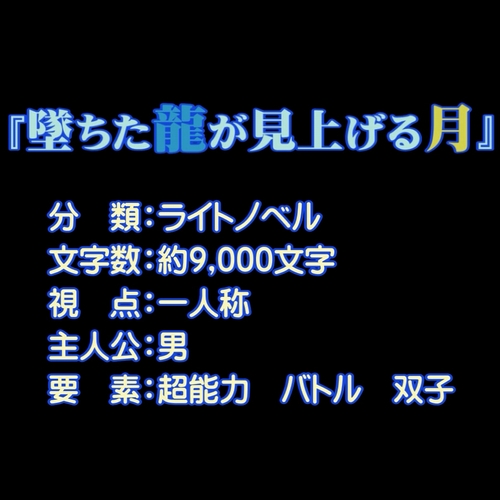

墜ちた龍が見上げる月

『雪の果、春の光』に登場するゼフュルスの一族・涅槃西風。

彼岸西風を守るために生まれた双子の兄弟――龍淵と虎臣が、とある任務に就いた時の話。

『雪の果、春の光』の番外編、異能バトルライトノベルです。

短編なので世界観の説明を省いています。

普段百合ばかり書いていると、たまに男主人公の熱い話を書きたくなります。

でも結局、ネガティブ系主人公になってしまうんですよね。

およそ弱い人ほど抱えられるものの数には限りがあると思う。

弱い僕にはあれもこれもと、身の周りにあるもの全てを抱えられるほどの器量はない。

だから、選ぶ必要があるのだ。

生きてゆく上で、必要なものと不要なものを。

守るべきものと――捨てるべきものを。

弱い僕が抱えられるものの数はとても少ない。

だから、選ばなくてはならない。

自分が抱えるものを。

誰がために生きるのかを。

そして――腕が疲れてもう持てなくなった時、何から落としてゆくか順番を決めておくのだ。

投げ捨てて切り捨てて――本当に守りたいものだけのために、ほかのあらゆるものを犠牲にする。

それが僕の生き方であり僕という人間の限界なのだと、まだ二十年も生きていないガキの分際で人生を悟ったつもりになっている。それでも、十年以上頭と体に染みついた生き方だ。おそらくこの先も変わることはないだろうと妙な確信があった。

自分の考え方が人間として最低だということは理解しているが、かと言って大切なもの全てを守れるほど僕は強くない。

仕方ないのだ。

強ければ全てを守れるかもしれない。

けれど僕はそうじゃない。

弱い僕にはそういうふうに考えることができなかった。

だから――

◆

何年も修繕されていないであろう凸凹の舗装道路を車で数時間。

窓の外にはなんにもない荒れ地がずっと続いているため、いい加減眠くなってきた。

「トラ、運転代わってくれ。眠い」

老朽化して傷んだアスファルトから伝わる、本来なら不快に感じるはずの車の揺れすらなんだか心地よくなってきた。

「嫌だよ。今シロが眠そうにしてるから動きたくない」

「あ?」

ちらりと助手席に目を向けると、トラの膝の上で白い猫が目を細めうとうとしていた。

「いや起こせよ。疲れてんだよ俺は」

「うるせえなあ。我慢しろよ、あと少しで着くって」

座ってるだけのくせになんでこんなに偉そうなんだ、こいつは。

苛々を募らせながら、なおも車は郊外の道を突き進む。全くと言っていいほど対向車とすれ違わなかった。

数十分後。

「だあー、疲れたあー」

ようやく目的の場所へと辿り着き、車から降りるなり開口一番、トラはそんなことを口走った。

「お前は座ってただけだろうが……」

しかもこいつ、最後のほうは気持ちよさそうに寝ていやがった。

腹が立ったけれど、自分とよく似た顔を殴るのはいい気持ちがしないのでぐっと堪える。

「――で、ガルデーニャの別邸はこの向こうか?」

目の前に広がるのは道路に面してどこまでも続く雑木林。

トラは端末を操作しながらこの奥で間違いないと言った。

「お、道があるじゃん。よし、さっさと行こうぜタツ」

頭の上にシロを乗せながら、トラは雑木林へ意気揚々と足を踏み入れる。双子の弟の後ろ姿を眺めながら、僕は大きな溜め息をついた。

枝葉を掻き分けしばらく進むと、車一台がぎりぎり通れそうな細い道路に出た。トラの頭から軽やかに飛び下りたシロが、案内するように先頭を行く。

この先だな――トラが呟いた。

五分も経たないうちに、大きな邸宅が木陰からいきなり姿を現した。

「うおー、でけえー。さすが弱小とはいえマフィアのボス。汚い金いっぱい持ってんだな」

緑に囲まれた邸宅。庭には池があり、駐車場には五台の車――どれも高級車だ――が停まっている。

しかし、何かがおかしい。

車があるのに――

「人の気配がしない」

聞こえるのは木々のざわめきと鳥達のさえずりだけ。

人間の生命の匂いを感じることができなかった。

僕がそう言うと、トラは躊躇することなく正面玄関の扉をガンガン叩き出した。誰かいますかと声をかけても返事はなく、鍵もかかっていなかった。

「お邪魔しまーす」

僕の制止に聞く耳など持たず、トラとシロが堂々と中へ踏み入る。僕も仕方なくそれに続いた。

「…………!」

家の中を見ると。

あちこちに血だらけの屍体が転がっていた。

途端に溢れ出してきた屍臭に顔をしかめながら、おいおい全滅かとトラが言った。

「あー、これはだめだ。こっちにも二人。隣の部屋にも……えーっと三人。全員死んでる」

屍体の様子を観察すると、巨大な刃物で切られたり刺されたりしたかのような傷口があった。中には首が刎ねられている者もいる。家の中が別段散らかっていないところから、おそらくほとんど抵抗すらできずに即死したか――もしくは顔見知りの犯行で油断したか。

というか、人間の仕業とは思えない殺し方だ。

これだけの人数を、大して抵抗されずに切り殺すなど本当に可能なのか。

ふと、どこか遠くの部屋からにゃあにゃあとシロの鳴き声が聞こえた。

「どうしたシロ。何かあったのか?」

シロは一階の角にある小部屋の、床の一点を示すように絨毯を爪で引っ掻いていた。僕にはシロが何を言っているのかさっぱり理解できないが、トラにはわかるらしい。でかしたシロ――と猫にしては大きめの体を撫で回した。

「タツ、地下だ」

「地下――なるほど、隠し部屋か」

床の絨毯をめくり、シロが引っ掻いていた辺りを調べると――

あった。

正方形の小さな扉を上に開けると、梯子が下に続いている。ひんやりとした空気が流れる地下室。部屋の隅には――

「ひっ――」

息を押し殺し、毛布を頭から被り震えている女性がいた。

生存者だ。

「あの――」

「あ、ああ、あんたたち誰? う、うえっ、上はどうなったの? ボスは――」

落ち着いてくださいと言いながら、僕は女性に近寄った。

「だ、誰よ? チャイニーズ? お、同じ顔だけど」

「いや、一応日本人です。俺はリュウエン、あっちはコシン。あの猫はシロと言います。呼びにくかったらタツでもトラでもドラゴンでもタイガーでもなんでもいいです」

ちなみに髪が短いほうがドラゴンで長いほうがタイガーです、と僕は付け加えた。初対面の人が僕達双子を顔で判別するのは難しいだろう。

――で、貴女はと僕は訊いた。

「ガルデーニャ・ファミリーの方ですよね。上で何があったんですか」

チェチーリアと名乗った若い女性は、惨状を思い出したのか亡霊のような声で語った。

「わ、わからないわ。悲鳴が聞こえたと思ったら仲間が血塗れで倒れてた。ボスが――ボスがみんなを襲っていたようにあたしには見えたけど、そんなはず――ない。だってボスはあたしらをずっと守ってくれた。ファミリーに手を出した奴は絶対に許さないって、いつも言ってた……! ボスがあたしらを襲うなんて、そんなことあるわけない……」

チェチーリアはがたがたと震えている。

「マフィアの内輪揉めなんてよくある話なんじゃねーの?」

呑気な声でトラが口を挟む。

「そんなことないっ! あたしらの掟を舐めるなっ」

睨みつけられたトラは首を竦めた。

「……お前が入ってくるとややこしくなるんだよ。大人しくしてろ」

「へいへい」

チェチーリアの言う通り、本物のマフィアは内輪揉めなど起こさない。

ただの犯罪集団やギャング、ヤクザといった類を便宜上マフィアと呼ぶこともあるが、本来、ただの犯罪組織はマフィアとは呼ばれない。裏の世界の力関係は拮抗しており、もうほかの新組織が入り込む余地などないのだ。だからマフィアを名乗れるのは本物だけであり、そのほかのマフィアは所詮本家の真似事というわけだ。

しかし、このガルデーニャ・ファミリーの構成員はイタリア系アメリカ人が主だと聞いている。つまり、血にこだわった限りなく『本家』に近いマフィアだろう。もっとも、『本物のマフィア』には相手にすらされない弱小組織とも聞いたが。

本物のマフィアには、絶対に破ることを許されない血の掟がある。仲間を裏切れば、待っているのは死すら生温い地獄の制裁だ。

「ボスが仲間を襲ったのには、何か理由がある――ということか」

「そうよ……そうじゃなきゃ、ボスがあんなこと……」

僕は腕を組んで考えた。

考えれば考えるほど――行き着く答えは一つだけだった。

「なあトラ」

「なんだタツ」

「これは――『当たり』だよな」

「ああ、当たりっぽいな」

僕はうんざりしつつ、本日二度目の溜め息をついた。

そんな僕達を観察しながら、チェチーリアは警戒心を解かずに訊いてきた。

「あ、あんたたち――何者なのよ。どうしてここがわかったの」

僕はできるだけ優しい声で言った。

「俺達の組織にはマフィアとの繋がりがあるんです。マフィアの情報を得るために同業者と偽り接触を図っている者もいる。まあ、裏世界を牛耳っているようなやばい連中にはこっちも迂闊には手を出せませんけど――それは向こうも同じです」

如何に僕達の組織――〈ゼフュルス〉が強大な力を有していたとしても、余計な手出しで裏の世界の危うい力関係を崩してはならない。

だから基本的には監視しているだけだ。

そして、ガルデーニャ・ファミリーの動向がおかしいという報告を受け、僕達がこうして出向いたというわけだ。

「安心してください。とりあえず貴女を保護するだけです。警察に連れていくわけじゃありません」

そもそも僕達の目的は一味を保護することではない。

この事件には『奴』が関わっている可能性がある。

僕達が探しているのはボスそのものではなく、その男に棲みついた化物なのだ。

◆

涅槃西風龍淵。

僕の名前だ。

助手席で爆睡しているこいつは双子の弟――涅槃西風虎臣と言う。

涅槃西風は彼岸西風の血を守るために存在する剣であり楯。

そんな一族に僕とトラは生まれた。――同じ日に、同じ顔を与えられて。

チェチーリアには、とりあえずホテルで休んでもらうことにした。仕事が終わったら、あとはゼフュルスに任せよう。

ホテルに送ってゆくまでの間、彼女はボスについて興味深い話を聞かせてくれた。

数週間前、ガルデーニャ・ファミリーの構成員が他所の組織の女に手を出してしまい、恨みを買って殺されるという事件があったらしい。この世界、死は常に隣り合わせだ。別に珍しいことではない。だが、殺されたのが特に可愛がっていた子分だったこともあり、義理と人情に篤く仲間思いだったボスはそのことに酷く心を痛めたようだ。

今僕達は、彼女に教えられたファミリーの隠れ家へと向かっていた。

夕陽が澱んだ空気を寂しく照らす。廃れた郊外に建ち並ぶ、似たような工場跡。目印は細長い煙突。

「あれか」

朽ちかけた扉。

怪物が口を開けて、僕達を呑み込んでゆく。シロを先頭に薄暗い通路を進むと、広い空間に出た。

「今日はやけに屍体を見る日だな」

トラが苦笑した。

五人、いや十人はいるか。

全員既に事切れている。あの別邸で亡くなっていた人達と同じく、巨大な刃物で切り裂かれたような傷。

「これ全部あんたがやったの?」

正面の壁にもたれ、何をするでもなく。

ただ座り込んでいるだけの壮年の男に対しトラが言った。

「エドアルド・ガルデーニャだな。どうしてこんな真似をした」

僕が問いかけても、柄物のワイシャツを着たスーツ姿の男は何の反応も示さない。

もう手遅れなのだ。

溟き海を游泳する悪意――そいつに喰われた意識は、もう元には戻らない。

この男の魂は――もう、ここにはない。

ゆらり――と。

ガルデーニャの周囲で闇が揺れた。

音もなく立ち上がった男から、濁ったクロムグリーンの霧のようなものが噴き出し、男の肢体を覆ってゆく。

「おいおい変容体じゃねーか! どうすんだよ。捕縛できんのかこれ」

「……できる限りやってみるしかない。もし無理なら」

殺すしかない。

汚染体ならまだしも、こいつは変容体だ。相手によっては傷つけずに捕らえられるかどうか自信がない。手加減できるような相手でなければ、殺すつもりでかかるしかないのだ。

殺らなきゃ、殺られるのだから。

クロムグリーンの霧が形を成し、そいつは咆哮した。

びりびりと、建物全体が小刻みに振動する。

「ト、トカゲ……?」

トラが呆然と、巨大な化物を見上げている。

リザードマン。

左手に剣、右手に楯。

ワニのような顔、鋭い歯に太い尻尾。

二足歩行の蜥蜴男。

「なあタツ。トカゲ男ってあくまで漫画とかゲームの中の存在じゃなかったっけ」

「けど、多くの人がリザードマンってものに同じイメージを抱いた時点で――そいつは溟海に『いる』ってことだろ。現にこうして、俺達の前にいるんだから」

蜥蜴男が跳ぶ。狙いは僕か。左手の剣を思いきり振り下ろしてきた。凄まじい音と共に、寸前まで僕が立っていた床に亀裂が入った。

「トラ、やるぞ」

「言われなくても――行くぜシロ!」

トラの体から萌黄色の霧が噴き出し輝きを放つ。いや――トラだけではない。トラに呼応するように、シロの体も同じ色の光に包まれていた。

異質。

異端。

異様。

――異能。

シロが纏う萌黄の輝きは、やがて白き獣を形づくった。

白虎と化したシロが、雄叫びを上げて突進、蜥蜴男の脇腹に大穴が開いた。

トラの力は、自らの異能を他者に貸しつけること。ただし、その力を享受できるのはトラの超感覚的知覚能力に同調できる者に限られる。そしてそれができるのは僕を除けば、動物達だけであった。

トラは昔から動物に好かれる。

トラ自身も、身の周りの動物達に愛情を注いでいた。

特に、幼い頃からトラと過ごしてきたシロの意識は、完全にトラと同調を可能としていた。もっとも、それはケット・シーという妖精猫の神性ゆえにかもしれないが。

毛が白いために仲間外れにされ、いつからかゼフュルスに棲みついていたシロ。

トラはそんなシロと出逢い、長い時間を共に過ごしてきたのだ。

「何ィーッ!? 避けろシロ!」

しかし、白虎の一撃をくらっても蜥蜴男は止まらない。瞬時に体を再構成し、クロムグリーンの刃でシロを狙う。シロもシロで、常識では考えられないような速さで凶刃をかいくぐった。

僕は腰に差していた短剣を抜く。

眉間白毫相――額の中心辺りに意識を集中すると、意思に反応して蘇芳色の霧が溢れてきた。

「おいトカゲ。こっちだ」

蘇芳の光が短剣を覆う。その輝きに触れ、剣の中で眠っていたものが目を覚ました。

腕を振るうと、刃そのものが勢いよく伸び、鈍角に曲がり、鋭角に切っ先を変え、鞭のようにしなり蜥蜴男を切り刻んだ。

耳を塞ぎたくなる絶叫と共に、蜥蜴男がバラバラに崩壊する。

よし――ガルデーニャには傷をつけていない。

僕がもう一度腕を振ると、まるで剣そのものが意思を持っているかのように元の形状へと戻ってゆく。

正確には剣ではない。

龍淵。

この武器は僕と同じ名で呼ばれている。というより、僕しか扱えないために昔の名剣から取ってそう名づけられた。ずっと昔からゼフュルスが所持していたオーパーツの一つであり、涅槃西風に流れてきたのを僕が使っている。言い伝えでは龍の髭でつくられた剣とされ、異能遣いの呼びかけに反応して変形・変化する。この剣の中で眠っている龍は、異能遣いなら誰でもいいというわけではなく扱う者を選び、たまたま適合者が僕だけだったのだ。

クロムグリーンの欠片が散ってゆく。

そして。

「何――」

その光は床に倒れている屍体に吸い込まれていった。

天井に引っ張られるような不気味な動きで――

屍体が、立ち上がった。

「こいつら――〈声〉に共鳴してやがる、のか――」

「――――ッ!? トラッ!」

トラの背後にはナイフを持った屍体がいた。

緑色に閃く刃。慌てて振り返る――が。

トラの表情が歪んだ。

「ちっ……!」

あのバカ野郎。

シロに力を与えすぎるからだ。

いつもいつも。

いつもいつもいつもいつもあいつは自分のことを全く顧みない力の使い方をするのだ。

猫に貸すのは自分の半分程度の力に留めておくべきなのに、あいつはたぶん、九対一くらいの割合でシロに力を与えている。もちろん九がシロだ。

だからシロが強化されている間、あいつはちょっと異能が扱えるだけの役立たずと化す。

自分の身も守れないでどうするのだ。

トラの集中力が切れればシロも元に戻るというのに。

僕は龍淵に意思を送り込む。周囲を見渡し、屍体の位置を確認。一振りで敵を殲滅させる刃の軌道を思い描き――腕を水平に振るった。

イメージ通りに伸び、曲がりながら屍体を切り倒してゆく龍の髭。蘇芳の光が流れ星のような軌跡を残した。

「おい、大丈夫か!」

トラの元へ駈け寄ると、腹の辺りから出血していた。元の白猫に戻ったシロが、心配そうに顔を舐めている。

悪い、とトラは申し訳なさそうに呟いた。

「……バカトラ。すぐ終わらせるからそこで寝てろ」

僕はもう一度、体を再構築したリザードマンと相対する。

自らを形づくる意識が分散したためか、先ほどよりもクロムグリーンの輝きが弱々しくなっていた。

蘇芳の輝きが色を濃くしてゆく。

龍の髭がとてつもない迅さで唸りを上げ、竜巻の如く舞い踊る。

僕はそれを――容赦なく蜥蜴男に叩きつけた。

昔の話だ。

僕とトラはずっと一緒だったから、互いのことはほとんど知っている。

幼い頃から超能力や異能力を扱うのを苦にしなかった僕に対し、トラはそういった力の制御を苦手としていた。

大人の言うことをよく聞く子供だった僕と違って、トラは――

そう。

自由だったのだ。

トラは美しい景色が好きだった。

トラは可愛い動物が好きだった。

トラは自然を愛した。

トラは生物を愛した。

そして自分が出逢った全ての者を愛せる――そんな奴だった。

僕とトラは双生児。

それなのに――

いや、だからこそか。

一つのものが二つに分かれ、それぞれが対極へと向かってしまったのだ。

だから――僕とトラはこんなにも違ってしまったのだろう。

ある日トラは、殺処分される野良猫の話を聞いてこんなことを言った。

――オレがみんな助ける。オレの周りにいる奴は、みんなオレが助けてやる。

トラは涅槃西風で、犬や猫を保護する活動を細々と続けていた。

自費で、である。

そんなことをしたって無駄だよ。どうせ今日も人間の都合で殺される犬や猫はいっぱいいるんだから――と、口にしようとしたけれど。

きっとそんなことは、あいつだってわかっているのだ。

トラはただ、手の届くところにある命だけでも自分が守りたいと、そう考えているのだろう。

あいつはバカで、間抜けで、甘くて、弱い。

でも。

あいつは。

僕にない強さを持っていた。

なあ。

エドアルド・ガルデーニャ。

お前も――強くあろうとしたのか?

仲間をみんな助けられるくらい――強く。

強く。

お前は間違っちゃいない。

ただ強さを求めた結果――運悪く海で溺れてしまっただけだ。

でもさ。

お前を溟い海に引き摺り込んで――大切な仲間を殺すように仕向けた奴がいるんだよ。

許せないよな。

悔やしいよな。

あとは――僕に任せろ。

ほかの方法を知らなくて悪いな。

ちゃんとお前が仲間と同じところへ行けるように、祈っておく。

◆

「たっちゃん、元気だった?」

花々が咲き誇る庭園の中で、車椅子の少女が花に負けないくらい元気に笑う。

「ああ。ウサギはどうだ? 外に出て大丈夫なのか?」

「うん。最近はね、すごく調子がいいのっ」

彼岸西風兎月。

僕とトラの五歳下の妹。

ウサギが物心つく前に、僕達の父は病気で急死した。

「……母様の具合は?」

そう訊くと、ウサギは寂しそうに俯いた。

「あんまりよくないの……。ご飯もあんまり食べられないみたいで、前より痩せちゃって」

「そっか。ウサギも大変なのに、何もしてあげられなくてごめんな。本当は俺が母様の看病を手伝ってあげたいんだけど」

涅槃西風の男は、彼岸西風の女との過度の接触を禁じられているのだ。

僕は不安な素振りを見せないよう努める。

「ウサギ、心配するな。お前のことも、母様のことも――あのバカのことも、兄ちゃんが絶対守ってやる」

お兄ちゃん――と、ウサギは世界で一番優しい声音で、そう呼んでくれた。

その時。

「おいコラァー! タツ、オレを置いていくなよ!」

にゃあにゃあと猫の鳴き声と共に、トラが駈足で現れた。

「あ、とら君だー。きゃー、しろ君今日も可愛いー」

膝の上に乗ったシロを、一所懸命に撫で回しているウサギ。

幸せな光景だ。

時間が止まって、誰も死なず、何も失われない――そんな時代が永遠に続けばいいのにと、心の底から思う。

「龍彦様、そろそろお時間です」

車椅子を押していた、ウサギ専属のメードである女性が告げた。

「ええっ、オレ今来たとこなんですけど!」

「庭園での面会時間は決まっておりますので。では失礼。龍彦様、虎彦様」

遠ざかってゆく車椅子に、僕は「また今度な」と呼びかける。トラはウサギー、早くよくなれよーと大声で叫んだ。

そんな僕達に、ウサギは伸ばした手を精いっぱい振ってくれた。

彼岸西風と――涅槃西風。

呪われた血族の中で、僕が今本当に『家族』だと思っているのは三人だけだ。

僕は何に代えても――この三人だけは絶対に落とさずに抱え続ける。

けれどもし。

もしも――いつかこの三人にも順番をつけなければならない時が来たら。

僕は、どうする。

「ウサギ、またちょっと大きくなったかな。ありゃあ、大人になったら絶世の美女待ったなしでしょうなあ龍彦さん」

「……そうだな」

悩みなど何もなさそうな清々しい笑みを浮かべる、双子の弟。

「ところでお前、もう怪我はいいのか」

「おお、あんなもん掠り傷だよ」

トラは腹をぽんと叩く。

「トラ、少しは戦い方を考えろよ。シロに力を与えすぎだ」

シロがじろりと、何か言いたげな目でこちらを見てきた。

「いいんだよ。タツがいるんだし」

「は?」

「お前がいるんだから、オレ自身の力なんてどうだっていいんだよ。オレが戦うよりシロが戦ったほうが強いんだから。今回はちょっと怪我しちゃったけど、結局お前がなんとかしてくれたし」

「…………」

つまり。

お前が自身を顧みないのは、僕がお前を守ると信じているからだと?

「……それじゃあ困るんだよ」

「え、なんだって?」

それじゃ駄目だ。

それじゃ――僕がいなくなったらどうするんだ。

僕は――お前に勝てる気がしない。

でも、それでいいと思っていた。

こいつなら僕がいなくなっても、ウサギと母様を守ってくれる。

こいつになら託せる。

僕のように弱い人間は、あのマフィアのボスのように――強さを求めて溺れてしまうことがあるかもしれないのだ。

だって僕はもう、飛ぶことをやめてしまったのだから。

空の大きさに打ちのめされた臆病な龍は、いつしか天を翔けることをやめ地に墜ちた。

未来に怯え、喪失を怖れ。

ただ己の無力さを嘆くだけの弱い龍。

そんな龍の瞳に――大切なもの全てを守ろうと、決して諦めず広大な地を駈ける虎の姿は。

とても、眩しく映った。

「トラ。お前は本当に――昔から変わらないな」

でも――そうだな。

僕が生きている限り、兄としてお前の楯になる役目くらい引き受けてやるか。

だから安心して、お前にとって大切なものを――絶対に落とさないよう抱え続けろ。

トラ。

僕の――片割れ。

〈了〉

墜ちた龍が見上げる月

普段百合を書いているのですが、たまには男主人公で書いてみるかと思い執筆。

しかし男女の恋愛に発展させる気がどうしても湧いてこなかったので、無事兄弟愛になった模様。